Demo

:

Penatalaksanaan

Epistaksis

Dr, Bestari Jaka Budiman, Sp. THT-KL(K)Dr. Dolly lrfandy, SP.THT-KL

Bagian llmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP Dr.M.Djamil Padang

ANATOMI HIDUNG

Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang, dipisahkan oleh septum nasi pada bagian tengahnya menjadi kavum nasi kanan dan kiri. Pintu masuk kavum nasi bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut

nares posterior (koana) yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring. Tiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding yaitu dindrng medial, lateral, inferior dan superior r.

Dinding medial hidung adalah septum nasi. Septum dibentuk oleh tulang dan tulang

rawan. Bagian tulang terdiri dari larnina perpendikularis os ehnoid, vomer, krista nasalis

os. rnaksila, kista nasalis os. palatina. Bagian tulang rawan septum adalah kartilago

septum (lamina kuadrangularis) dan kolumela

Septum dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periosteum pada

bagian tulang. sedangkan diluamya dilapisi mukosa. Pada dinding lateral terdapat 4 buah konka yaitu konka inferior, media, superior dan konka suprema. Konka inferior,

merupakan konka terbesar dan merupakan fulang tersendiri yang melekat pada os maksila

dan labirin etmoid sedangkan konlia media, superior dan suprema merupakan bagian dari

labirin etmoid.

Pada rongga hidung terdapat rongga sempit antara konka dan dinding lateral hidung yang disebut meatus. Terdapat 3 meatus, yatu meatus inferior, terletak antara konka inferior dan dasar hidung dan disini terdapat muara duktus nasolakrimalis. Meatus media

terletak antara konka media dan dinding lateral rongga hidung, disni terdapat muara sinus

frontal, sinus maksila dan sinus etmoid anterior. Meatus superior merupakan ruang antala konka superior dan konka media dan disini terdapat muara sinus etmoid posterior dan sinus

sfenoid.

*"-i-i-Dinding inferior merupakan dasar rongga hidung dan dibentuk oleh osi Maksila dan

os. Palatum. Dinding superior atau atap hidung sangat sempit dan dibentuk oleh lanina

kibriformis yang memisahkan rongga tengkorak dari rongga hidung. Lamina kibrosa

PERDARAHAN HIDUNG

Mukosa nasal mempunyai cabang-cabang pembuluh darah yang sangat banyak.2

'

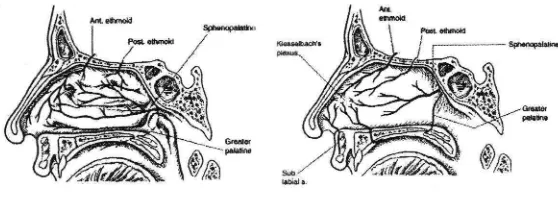

Perdarahan hidung berasal dari cabang terminal a. Karotis ekstema dan a. Karotis intema 3 Bagian atas rongga hidung mendapat perrlarahan dari a. Etmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari a. Oftalmika dari a. Karotis interna.l Walaupun hanya dinamaidengan anterior dan posterior, arteri etmoid mungkin terdiri lebih dari dua pembuluh darah.z Bagian bawah rongga hidung rnendapat perdarahan dari cabang a. Maksilaris interna dintaranya a. Palatina mayor tlan a. Sfenopalatina yang keluar dari foramen

sfenopalatina dan memasuki rongga hirlung di belakang ujung posterior konka media.

Bagian depan hidung mendapat perdarahan dari cabang-cabang a. Fasialis. Pada bagian

depan septum nasi terdapat little's area alau plexus kiesselbach yang merupakan gabungan

dari pembuluh darah kecil yang berasal dari arteri etmoid anterior, arteri palatina mayor dan arteri labialis superior yang merupakan cabang a. fasialis. Bagian superior dari mukosa

hidung diperdarahi oleh arteri etmoid.r

[image:2.381.59.338.223.325.2]@e @a

Gambar Perdarahan hidungl

Vena-vena hidung mernpuyai narna yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Vena di vestibulum dan stru]<tur luar hidung bermuara ke v. Oftalmika yang berhubungan dengan sinus kavernosus. Vena-vena di hidung tidak mernpunyai katup, sehingga merupakan faktor predisposisr untuk mudahnya penyebaran inleksi sampai ke

EPISTAKSIS

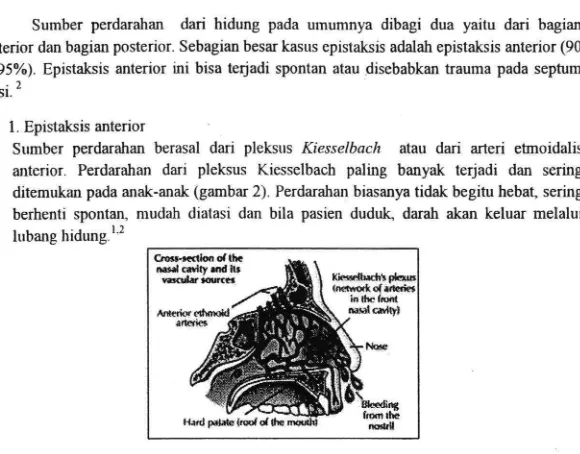

Sumber perdarahan dari hidung pada umumnya dibagi dua yaitu dari bagian anterior dan bagian posterior. Sebagian besar kasus epistaksis adalah epistaksis anterior (90

-

95%). Epistaksis anterior ini bisa te{adi spontan atau disebabkan tauma pada septumnasl.

l. Epistaksis anterior

Sumber perdarahan berasal dari pleksus Kiesselbach atau dari arteri efinoidalis anterior. Perdarahan dari pleksus Kiesselbach paling banyak terjadi dan sering ditemukan pada anak-anak (gambar 2). Perdarahan biasanya tidak begitu hebat, sering

berhenti spontan, mudah diatasi dan bila pasien duduk, darah akan keluar melalui

Iubang hidung.r'2

C6'ffho oari. d{@ltyndlrr

solvre Xi!..{bdrl

[image:3.381.49.339.64.291.2]Hrd Frrr. (@f or 0P

Gambar 2. Pleksus Kiesselbach (little area, anastomosis a. etmoid anterior dan posterior, a. sfenopalatina cabang septal,a.palatina mayor, a. labialis superior) 2. Epistaksis posterior

Sumber perdarahan berasal dari arteri sfenopalatina dan arteri etmoidalis posterior.

(gambar 2). Epistaksis posterior bersifat rnasif dan dapat mengancam nyawa. Penyebab epistaksis masif ini umumnya tidak diketahui, sehingga perlu anamnesis

yang hati-hati dan cermat untuk mencari faktor resiko, yang tersering adalah menggunakan obat-obatan anti pembekuan darah dan pada pasien usia lanjut yang menderita hipertensi, arteriosklerosis, penyakit kardiovaskular atau penyakit sistemik

larnnya. Perdarahan biasanya hebat danjarang berhenti spontan sehingga memerlukan

Gambar 3.Pleksus l{oodruff(anastomosis a. sfenopalatina, a. palatina descenden dan kontribusi kecil dari a. etmoid posterior)

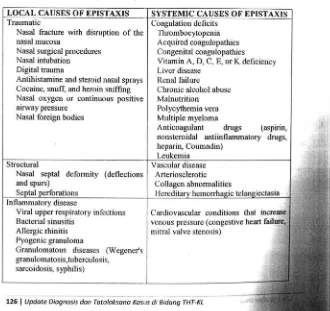

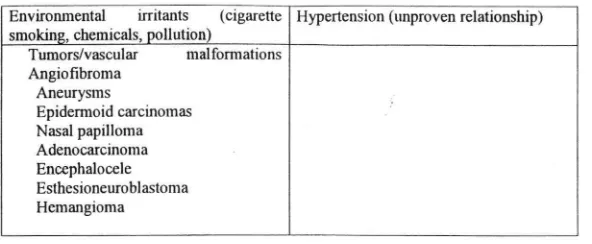

Penyebab dari epistaksis dapat

di

bagi menjadi akibat lokal dan sistemik, bagaimanapun yang terbanyak (80-90 %) adalah idiopatik (tabel I ). rTabel l. Faktor resiko dan penyebab episraksis l

LOCAL CAUSES OF' EPISTAXIS SYSTEMIC CAUSES OF EPISTAXIS Traumatic

Nasal fracture with disruption of the

nasal mucosa

Nasal surgical procedures Nasal intubation Digital trauma

Antihistamine and steroid nasal sprays Cocaine, snuff, and heroin sniffing Nasal oxygen or continuous positive airway pressure

Nasal foreign bodies

Coagulation deficits Thrornbocytopenia Acquired coagulopathies

Congenital coagulopathies

Vitamin A, D, C, E, or K deficiency Liver disease

Renal failure Chronic alcohol abuse Malnutrition Polycythemia vera

Multiple myeloma

Anticoagulant

drugs

(aspirin,nonsteroidal antiinflammatory drugs,

heparin, Coumadin) Leukemia

Structural

Nasal septal deformity (deflections

and spurs) Septal perforations

Vascular disease Arteriosclerotic Collagen abnormalities

Hereditarv hemorrhagic telangiectasia

Inflammatory disease

Viral upper respiratory infections

Bacterial sinusitis

Allergic rhinitis

Pyogenic granuloma

Granulomatous diseases (Wegener's granulomatosis.tuberculosis,

sarcoidosis, syphilis)

Cardiovascular conditions that venous pressure (congestive heart

[image:4.381.41.371.239.550.2]Environmental

irritants

(cigarettesmoking, chemicals, pollution)

Hypertension (unproven relationship)

TumorVvascular malformations Angiofibroma

Aneurysms

Epidermoid carcinomas Nasal papilloma

Adenocarcinoma Encephalocele Esthesioneuroblastoma Hemangioma

Pembuluh darah pada mukosa hidung berjalan sangat superfisial dan hampir tidak ada proteksi dan merupakan faktor penting dalam pecahnya pembuluh darah pada

epistaksis. rl

Pengobatan disesuaikan dengan keadaan penderita, apakah dalam keadaan aliut

atau tidak. Perbaiki keadaan umum penderita, penderita diperiksa dalam posisi duduk kecuali bila penderita sangat lemah atau keadaaan syok. Beberapa cara megatasi perdarahan antara lain : l3

l.

Menekan cuping hidungLangkah awal mengontrol perdarahan. Cara : pasien duduk dengan kepala ditegakkan,

[image:5.382.37.333.51.173.2]kemudian cuping hidung ditekan ke arah septutn dapat dilakukan penekanan pada bagian kartilago hidung selama l5 menit, dengan cara.

-!

2.

KauterisasiPada epistaksis anterior, jika sumber perdarahan dapat dilihat dengan jelas, dapat dilakrrkan kaustik dengan kauter l.imiawi (larutan nitras argenti AgNO320%-30%, asam trikloroasetat l0%,elektrokauter) dengan tekanan ringan pada lokasi perdarahan selama 5-10 detihatau dengan laser atau eleklrokauter di barvah anestesi lokal dengan

memberikan energi termal pada pembuluh darah hidung.

3. Tampon anterior

Bila dengan kauterisasi perdaraharr anterior masih terus berlangsung, atau sumber perdarahan tidak terlihat, diperlukan pemasangan tampon anterior, berupa :

a) Kapas atau pita kain kasa yang diberi vaselin dan dicampur betadin atau zat

antibiotika

[image:6.382.146.278.342.400.2],#

Gambar 5. Tarnpon anterior pita kmsa

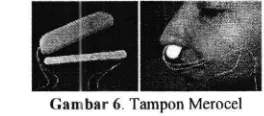

b) Merosel : dibuat dari alkohol polivinyl, foam yang dikompresi dimasukan kedalam hidung dan akan membesar bila basah yang akan mengisi kavum nasi rnengakibatkan tekanan dialas sunrber perdarahan, keadan ini juga menjadikan

faktor lokal untuk terbentuk-nya clotting yang memfasilitasi pembekuan. Merosel mudah untuk dimasukan ke dalam hidung. Tingkat efektifitasnya 85 %, tidak ada

perbedaan dibandingkan dengan tampon kasa tradisionil.

Grnrbar 6. Tampon Merocel

c)

Rapid zno : mengandung karboksi metil selulosa. Rapid rino ini merupakanmateri hodrokoloid yang diperkaya agregator platelet dan menjad licin bila kontak dengan air. Rapid rino ini punya cuffyang digembungkan dengan udara.

:'w

Gambar 7. Tarnpon Rapid rino

ea

,m

Tarnpon anterior harus dilapisi dengan antibiotika topikal, dan pasien juga diberi antibiotika sistemik selain untuk mencegah infeksi juga untuk mencegah toxic shock

syndrome.3

4.

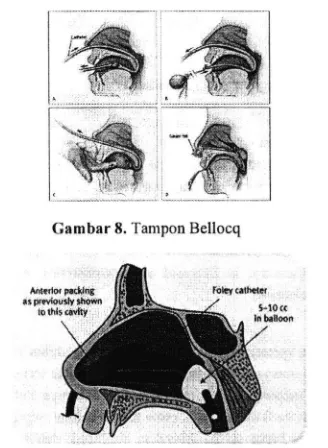

Tampon posteriorPerdarahan posterior diatasi dengan pemasangan tampon posterior atau tampon

[image:7.381.117.281.170.394.2]Bellocq (gambar 8 ). Sebagai pengganti tampon Bellocq dapat dipakai kateter Foley dengan balon (gambar 9). Pada perdarahan anterior dan posterior dapat digunakan tampon pita kassadan balon kateter (gambar l0)

Gambar 8. Tampon Bellocq

[oht €lh.t.r

Gambar 9. Tampon posterior balon kateter

ffi

Gambar 10. Tampon anterior pita kassa dan tampon posterior balon kateter pada

epistaksis anterior dan posterior

5. Intervensi bedah

Beberapa intervensi yang dapat dilalukan

d) Diatermi

e) Operasi septum

Dilakukan untuk mengoreks;i septum yang deviasi atau mengangkat spina

septum yang menyebabkan epistaksis atau apabila perdarahan terjadi dari septum sendti.

$

Ligasi arteri, dilakukan pada epistaksis berat dan berulang yang lidak dapatdiatasi dengan pemasangan tampon posterior. Ligasi arteri dapat dilakukan pada a. Sfenopalatina, a. Ethmoid anterior/posterior, a. Maksilaris ekstema dan a.

Karotis eksterna.

Komplikasi epistaksis dapat te!;rdi langsung akibat epistaksis sendiri atau akibat

usaha penanggulangannya.Akibat perdar:ftan hebat dapat terjadi syok dan anemia" iskemia otak insufisiensi koroner, infark miok;rrd dan akhirnya kematian. Akibat pemasangan

tampon dapat menimbulkan sinusitis, otitis media bahkan septikemi4 sehingga pada setiap pemasangan tampon harus selalu diberil<an antibiotik dan setelah 2-3 hari harus dicabut

rneski akan dipasang tampon baru bila lnasih berdarah. Akibat rnengalimya darah secara retrograd melalui tuba Eustachius, darat terjadi hemotimpanum dan air mata yang berdarah. Pada waktu pem.Lsangan tampcn Bellocq dapat terjadi laserasi palatum mole dan

Daftar Pustaka

l. Mangunkusumo E, Wardani RS. Epistaksis. Dalam: Soepardi EA, Iskandar N, Bashiruddin.T,

Restuti RD, editors. Buku ajar telinga hidung tenggorok kepala & leher. Edisi keenam. Jakarta: FKUI;2007. h. 155-9

2. Synderman CH, Carrau RL. Epistaxis. ln: Myers EN, ed. Operative Otolaryngology Head and

Neck Surgery. 2d ed. Philadelphia: Saunders, Elsevier in corp ' 2006. p7-16

3. Cumnnng CW, Flint PW, Haughey .BH, Robbins KT, Thomas JR. Harker LA, et al.

Otolaryngology head & neck surgery. 4rd edition. Philadelphia.Elsevier Mosby;2005. p. 943-9

4. Wormald PJ. Epistaxis. In: Bailey BJ, Johnson JT, Newlands SD, editors.Head & Neck

Strrgery-Otolaryngology.4'r edition. Philadelphia: Lipincolt Williams & Wilkins; 2006. p.50s-14.

5. Nguyen QA. Epistaxis. Available fiom: http://www.emedicine.medscape.com.Accesed octobe120h, 20 1 1.

6. Kucik CJ, Clenney T. Managementof epistaxis. Am Fam Phy 2005;71(2):305-l l.

,.Demo

:

Penatalaksanaan Benda

Asing

Hidung

Dr. Effy Huriyati, Sp. THT-KL

Dr. Dolly lrfandy, Sp.THT-KL

Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedolleran Universitas AndalaVRS UP Dr.M.Djamil Padang

Benda asing di hidung pada anal merupakan kasus yang sering dijumpai. Angka kejadian benda asing hidung cukup banlrak ,terutarna pada anak balita, sering pada anak

yang hiperaktif atau sebaliknya pada ani& dengan retardasi mental, namun kasus ini juga sering dijumpai pada orang dewasa dengan retardasi mental. Benda asing hidung dapat

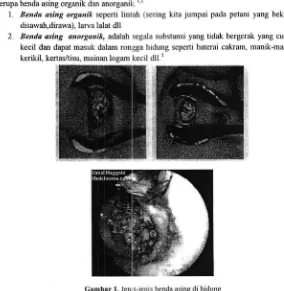

berupa benda asing organik dan anorganik. r'2

1. Benda asing organik seperti lintah (sering kita jumpai pada petani yang bekerja disawah,dirawa), larva lalat dll

2. Benda asing anorgani&, adalah segala substansi yang tidak bergerak yang cukup

[image:10.381.54.338.201.492.2]kecil dan dapat masuk dalam rongga hidung seperti baterai cakram, manik-manik, kerikil, kertas/tisu, mainan logam kecil dll.r

Gambar l. Jenr s-jenis benda asing di hidung

.l lt,

,./lliFESS

.L.

.,.. .r.n\wr H\\,, H.,,,U,r,E,,.tut,r,J\t,,tnr, r\tr,kir!,,t r\,1,,\,\,\-t), (,r,,,,tt,\,Lr\rv!,,|t(,tr, . r\trx,1r\,1,,\,{r

Endonasal

prelacrimal

approach

to remove

impacted

tooth in

Maxillary

Sinus

Dolly

Irfandy,

Bestari Budiman,Arsia

Dilla

Faculty of Medicine Andalas University/ Dr. M. Djamil Hospital

Padang

ABSTRACT

Background:

Dentigerous cysts ar€ odontogenic cyst derivedfrom

the crownof

the

impacted teeth, ectopic teethor

fromunerupted

teeth.

Thesecysts

are

generally

more

in

men. Approximately30%

of

these cysts arisefrom the

ma,rilla.Purpose: There are several approaches

to

treat this cyst, thiscase reported

with pre

lacrimal

approachwith

endoscopic. Case: Reported a caseof

a male 24 years oldwith

swelling in right cheek that enlarged slowly during 1.5 years with a historyof

dental pain, resultsof

a

CT

scanof

paranasal sinuses issuspected

as

a

dentigerouscyst.

Management:

Extirpation using endoscopicwith

prelacrimal approach. Operarive ftndingfound a molar teeth and cyst in right maxillary sinus- Patfiologic Anatomy finding was similar to dentigerous cysts. Conclusion:

Dentygerous

cyst

in

maxillary

sinus wasa

cyst that

usually comeform

impactedor

ectopic teeth. The involvementof

themaxillary sinus can lead to the severity of symptoms in patients

with

these cysts. There are various approachto

this case, butwe choose preJacrimal approach with endoscopy because it has

a minimum risk and high success rate.

Keywords: Dentygerous cyst, maxillary sinus, impacted tooth, prelacrimal approach with endoscopy

Endonasal

Prelacrimal Approach

to

RemoveImpacted Tooth

in

Maxillary

Sinus

Dolly

Irfandy,

Bestari

Budiman,

arsia

Dilla

Abstrak

Pendahuluan:

Kista

dentigerus

adalah

kista

odontogenik

yang

berasal

darimahkota gigi

yang

impaksi,

gigi

ektopik

ataugigi

yangtidak tumbuh.

Kista

ini

umunnya

lebih

banyak padalaki-laki

dibandingkan perempuan. Sekitar 70% darikista

ini

muncul

pada

daerah

mandibula

dan

30Yo

pada

maksila.

Terdapat beberapa pendekatanuntuk

penatalaksaankista

ini.

Padakasus

ini

dilaporkan

pendekatan secara

maksilektomi

mediai

perendoskopik.

Laporan

Kasus:

Dilaporkan

satu kasus seoranglaki laki

24 tahun dengan bengkak padapipi

kananyang

membesar secara perlahan selama 1,5tahun

denganriwayat

sakit

gigi,

danhasil

CT

scan sinus paranasaldicurigai

sebagaikista

dentigerus. Penatalaksanaandengan dilakukan ekstirpasi mengggunakar

teknik

maksilektomi

medialperendoskopik. Ditemukan

adanyagigi

molar

dan

kista

di

dalam sinus maksila

kanan. Hasil

patologi anatomi

sesuaiuntuk kista

dentigerus.Kesimpulan:

Kista

dentigerus pada sinus

maksila

adalahkista yang muncul

perlahan yang biasanyaberasal

dari

gigi

yangimpaksi

ataugigi

ektopik. Keterlibatan

sinus maksila dapatmengakibatkan beratnya gejala pada pasien

ini.

Terdapat berbagai

pendekatanuntuk

kasusini,

yang

dipilih

adalahmaksilektomi medial perendoskopik

karenamemiliki risiko

yang

paling minimal dan memiliki

angka

keberhasilan lebih

tinggi.

Kata

Kunci:

Kista

dentigerus,

sinus

maksilla,

maksilektomi

medialperendoskopik

Abstract

Introduction:

Dentigerous cysts is odontogenic cystderivedfrom

thecrown

of theimpacted teeth,

ectopic

teeth orfrom

uneruptedteeth.

These cystsare generally

more

in

men

than

in

women.Approximately

70ohof

these cysts afisefrom

themandibular region and

30okof

themaxilla.

Thereare

several approachesto treat

this

cyst, this casereported approach

with

endoscopicmedial maxillectomy.

Casereport:

Reporteda

caseofa

male 21years

old

with

swelling

in

right

cheekthat

enlarged

slowly

during

I .5 yearswith

ahistory of

dentalpain

, and

the resultsof

a

CT

scanof paranasal

sinusesis

suspected asa

dentigerous cyst. Managementextirpation using

endoscopic

medial

maxillectomy. Operatite

./inding Found

amolar

teeth and cystin

theright

maxillary

sinus,Anqtomic

Pathologt

results suitelo

dentigerous

cysts.Conclusion:

Dentygerouscyst

in

maxillary

sinus

is

4

cystthat

usually

cameform

impacted

or

ectopic teeth. The

involvement

of

themaxillary

sinus can lead

to

theseverily of

symptoms inpatients

with

these cysts. Thereare various

approach lo

this

case,but

we choose endoscopicmaxillectomi

medial becoause

it

has aminimum

risk and high success rate.PENDAHULUAN

Kista

dentigerus

adalah

kista

odontogenik

yang

berasal

dari

mahkotagigi

yang

impaksi, gigi

ektopik

ataugigi

yang

tidak

tumbuh. Kista

ini

merupakanlesi

kistik

yang

paling umum dari

rahangsetelah

kista radikular. Kista

dentigerus secaraklasik

diartikan

sebagailesi

kistik

yang

disebabkan

oleh

pemisahan

dari

folikel

disekitar mahkota

dari

gigi

yangtidak tumbuh. Kista

dentigerus mulanya

diberi

nama kistafolikular

karena

kistaini

berasal

dari folikel

gigi

yang

merupakan bagiandari

struktur mesodermal. l-7GIGI PERMANEN 1-4 untul ajtt p€.,i.n€nt

I - rahantat.skanan

2 = rahant atas kiri

3. r.hangbawah kti

4 = rehant b.wah lanan

1817 16 15 14 13 12 11 2122 23 24 23 26 27 2a aa at rcas

uti tztl!r

32 33 34 35 36 37 38l)s

U

LCUrL.l

J

J.1,l

u ltirt

,,'rr

fr'

f/lPf

I

flTt(

1l'r{t't.'t

Gambar 1.

Nomenklatur gigi permanenPatofisiologi

Kista

dentigerus

berasal

dari

enamel

gigi

setelah

terjadi

amelogenesisyang

komplit. Kista

dentigerus

muncul

akibat

akumulasi

dari

cairan

antara

gigi

yang tidak

erupsi

dengan daerah

sekitargigi

yang enamel epitelnya berkurang.l'3Cairan yang muncul

ini

bersifathiperosmolar

karena

adanya

albumin,

immunoglobulin

dan

debris

epitelskuamosa.

Cairan

hiperosmolar

ini

menyebabkan

masuknya

cairanekstraselular

ke

dalam

kista

sehinggamengakibatkan membesamya

kista. Lapisanepitel dari kista

ini

mensekresikan kolagen danfaktor aktivasi

osteoklas yang menyebabkan reasorbsitulang

lokal

yangmenyebabkan

semakin

membesamya ukuran kista.16Gambaran

Klinis

Penderita

kista

dentigerus biasanyadatang dengan bengkak

pada

sisi

yang terkenayang

tidak

disertai nyeri.

Kista

ini

dapat bersifat

asimptomatis

jika

beradadalam

ukuran

kecil.

Jika

pada

palpasipembengkakan

ini

teraba keras,

hal

ini

mengindikasikan

adanya

ekspansi

ketulang.a

Jika

terjadi

perluasan

denganstruktur disekitamya

seperti sinus maksila,atau

terjadi

infeksi

sekunder,

pasien dapatEpidemiologi

Kista

ini

umunnya

lebih

banyakpada

laki-laki

dibandingkan

perempuan.Kista

ini

muncul

pada dekade dua sampaitiga kehidupan. r'2'3'6

Sekitar

70%

dari

kista

ini

muncul

pada

daerah mandibula

dan 30%

padamaksila.

Kista

dentigerus

dapat

berasaldari

gigi

impaksi,

gigi

supernumary(adanya

satu

atau

lebih

elemen

gigi

melebihi

jumlah gigi.

yang

normal), gigi

ektopik

atau akar

gigi

yang ditemukan

di

dalam

sinus maksila.l'sAdapun

gigi

yangpaling

sering

terlibat

adalah

gigi

molar

ketiga

mandibula

dan

gigi

kaninusmaksila,

kemudian

dikuti

oleh

gigi

premolar mandibula

dan

gigi

molar

tiga

maksilla.l'2'3'5'7

Kista

dentigerus sangat

jarang

berasal

dari

gigi

ektopik

yang

tumbuh

di

sinus

maksilla.l

Kista

dentigerus

yangberhubungan

dengan

gigi

supernumarysekitar hanya sekitar 5-6%

dari

semuakista

dentigerus,

dan

90

%

berasal dari

meisodens

maksila

(gigi

supemumerarydi

mengeluhkan

adanya

nyeri

pada

wajah,sumbatan

hidung,

gejala

sinusitis

danadanya deformitas

wajah

dengan

gejala seperti abses, perubahan saraf sensorik danpembentukan fistuia.a's

Jika

pasien datangdengan

rasa

nyeri dan

pembengkakanberlangsung

cepat,

hal

ini

akibat

telah terjadinyaproses

infl amasi.3Gambaran Radiologi

Kista

dentigerus

umumnyaditemukan secara

tidak

sengaja

padapemeriksaan

radiologi

rutin

atau

padapemeriksaan

radiologi

yang

bertujuanuntuk

mengetahui kenapa

ada

gigi

yangtidak

tumbuh.

Kista

dentigerus

pada pemeriksaan panoramik ditemukan sebagaigambaran

radiolusen

unilokular,

berbatassklerotik

yang

tegas, berhubungan denganmahkota

gigi

yangtidak

erups i.1'2'3 '6'7 '13Pemeriksaan

CT

scan pada

kista

dentigerus

dapat memberikan

gambarantulang yang lebih

jelas

sehingga membantumemberikan

informasi

mengenaiketerlibatan

tulang

dan perluasandari kista

dentigerus

ini.

Gambaran

CT

scan

padakista

dentigerus

yang

berada

di

sinusmaksila

dapat

memperlihatkan

adanya"tooth

like

density" pada

lesi

kistik

di

dalam sinus

yang

terlibat.

Padapemeriksaan

MRI,

gambaran

gigi

dapattidak

terlihat atau

tampak

gambaranhipointens dan cairan kista lz

ipointens

padaT1 dan

hiperintens

padaT2.l'sHistopatologi

Kista

dentigerus

dibatasi

oleh

lapisan

dari epitel

skuamosa berlapistidak

berkeratin,

yang

terdiri

dari

2-4 lapis

seldan

elemen

keratin

jarang

ditemukan di

dinding

dalam kista.

Kista

ini

dikelilingi

oleh

jaringan

ikat

yang mengandung epitelrespirasi.

Juga

ditemukan

sel silia,

selkuboid, sel

kolumnar,

hyaline body

dan

jugaditemukkan

invasidari

sel radang.l'7'13Stroma

jaringan

ikat

padakista

ini,

akan

menunjukkan gambaran

dari

tipe

primitif

dari

ektomesenkim.

Temuanhistologi

untuk kista dentigerus

didasarioleh

terinfeksi atau

tidak

terinfeksinya

kista dentigerus tersebut. 7'13

Pada

kista

dentigerus

yang

tidak

meradang, ketebalan

lapisan

epitel

dapatmuncul

dengan lapisan

jaringan

ikat

fibrous yang

tersusun

longgar.

Lapisanpembatas

kista yaag

berasal

dari

epitel enamelberjumlah

sekitar2-4 lapis

denganbentuk yang

berasal

dari

ektomesenkimyang

primitif.

Bentuk

selnya

adalahkuboid,

atau

kolumnar

pendek.

Formasiretepegs

tidak

ditemukan,

kecuali

padakasus dengan

infeksi

sekunder.

Karenadinding

jaringan ikat

berasal

dari

folikel

gigi

dari

enamel

organ

yang

sedangberkembang,

maka

stroma

jaringan

ikat

longgamya

kaya

dengan

asammukopolisakarida.?

Pada

kista

dentigerus

yangmeradang, gambaran

sel

epitel

akanmennnjukkan

adanyahiperplasia

dai

reteridges

dandinding kista

yangfibrosa

akanmenunjukkan

infiltrat

sel radang. Fibroblas muda akanmuncul

pada stroma. Pembatassel

dapatmenunjukkan

adanya perubahanmetaplasia

dari

bentuk

sel

yangmemproduksi

mukus

atau

sel

skretorik

seperti sel goblet.T

Diagnosis

Banding

Diagnosis

banding

untuk

kasuskista

dentigerus

adalah

uniksitik

ameloblastoma, adenomatoid odontogenik

tumor

(AOT),

stadium awal

dari

kista

Gorlin,

ameloblstik fibroma,

ameloblastik

fibro-odontoma,

odontogenik keratosit.Unikistik

ameloblastoma

biasa30 tahun, sebarannya sama rata,

baik

padalaki-laki

ataupun

perempuan, memiliki

tendensi

untuk

kambuh pada

mandibulabagian posterior dan

berhubungan denganmahkota

dari

gigi

molar

tiga

yang

tidak

erupsi.

AOT

umunnya muncul

padadekade

kedua,

mengenai perempuan

duakali

lebih

banyak dibanding

laki-laki,

tempat

predileksinya

terbatas padamaksila

anterior

dan

74%

berhubungan

denganmahkota

dari

gigi

taring yang

tidak

tumbuh.

Kista Gorlin

umumnya tumbuh

pada

daerah

incisivus

dan

caninus.Ameloblastik

fibroma

merupakan

jenis

tumor

yangtidak

umum,

biasanyamuncul

pada dekade kedua,

lebih

sering padalaki

laki,

umumnyaditemukan

pada mandibulaposterior,

dan

75Yoberhubungan

dengangigi

yang tidak

erupsi.

Odontogenikkeratosit

dapat

dijumpai

mulai dari

anaksampai

dewasa,umumnya

dijumpai

padabagian

posterior

dari

ramus

mandibula,dan

25%-40%

kasus

ini

berhubungandengan

gigi

yangtidak

erupsi. IKista

dentigerus

dan

beberapatumor

jinak

dengan tertanamnya

gigi

di

dalamnya,

menunjukkan

kesamaan bentukdalam radiografi. Tumor-tumor

jinak

itu

diantaranya

adalah

ameloblastoma

dantumor

odontogenik

adenomatoid,ameloblastik

fibroma,

ameloblastik

fibro-odontoma dan odontogenik

keratosit.

r'8Terapi

dan Prognosis

Terapi

definitif untuk

kasus kista

dentigerus adalah dengan membuang

kista

dan

gigi

impaksi

yang

ikut

terlibat.r

Prognosis

untuk

kasus

kista

dentigerusadalah

baik,

kekambuhan sangat jarang

ditemukan.6'7 Pada semua

kista

dentigerus,semua gambaran

mikoskopiknya

harusdiperhatikan,

untuk

menyingkirkan

terjadinya

transformasi

menjadiameloblastoma

atau

karsinoma

sel skuamosa.T'loTatalaksana Kista Dentigerus

Secara

umum,

kista

maksila

dapatditerapi

denganmarsupialisasi,

enukleasi,penggunaan

teknik

Caldwell

Luc

dangraft

tulang

dengan

pendekatan

intraoral.

Karena

indikasi untuk

operasi bedah sinustelah

meluas,

telah

dilaporkan

beberapakasus

kista

odontogenik dan

tumor

yangditerapi secara

endoskopik,

namundemikian,

tidak

selalu mungkin

untuk

mengenukleasi

lesi

ini

pada

semuakista

hanya

dengan

teknik

endoskopisaja.9' 11'lz't+'t s

Maksilektomi

Medial Perendoskopik

Maksilektomi

medial

adalahprosedur

yang aman dan

efektif

untuk

tatalaksana

beberapa

kasus

kista

odontogenik. Terdapat beberapa

carauntuk

melakukan maksilektomi

medialperendoskopik

seperti

yang

akandijabarkan

berikut

ini.

Dilakukan

insisi

pada meatus

inferior

pada perbatasandari

dinding lateral

denganlantai

karum

nasi.Dilakukan

inferior

meatotomi

padaujung

anterior

dari

meatus. Gunakanpahat

lurusuntuk

memahat

dinding

sinus maksila.e,l 1,12,14,r5,17Batas anterior

dari

reseksi ini

adalah perlekatan anterior

dari

konka

media

ke

dinding lateral

karum

nasihingga

prosesus

unsinatus

dapat

juga

sampai

ke

krista

maksila

dan

duktussnasolakrimal. Osteotomi

ini

berada di

anterior

dari

kanal

nasolakrimal.

Dinding

lateral

dibuka

sehingga terdapatjala

masukke

sinusmaksila

sehinggajika

ada massaatau

kista

yang

berada

di

sinus

maksila

dapat terpapar dengan

baik.

Diperlukan

penggunaan

hopbin

telescope30'

dan70'

agar dapat

melihat

secara keseluruhandari

dinding

superior,

lateral,

inferior

danmaksila

dapat dibersihkan dengan

baik. [image:16.599.83.280.118.287.2] [image:16.599.366.480.174.321.2]Jika perlu,

dapat

dilakukan

pengeboran daridinding

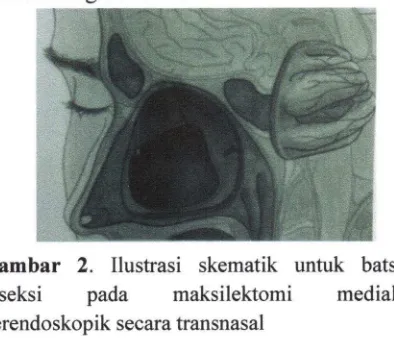

sinus maksila.17Gambar

2.

Ilustrasi

skematik

untuk

batsreseksi

pada

maksilektomi

medial perendoskopik secara transnasalLAPORAN

KASUS

Seorang pasien

laki-laki

berusia 24tahun

datang

ke

poliklinik THT-KL

subbagian Rinologi RSUP

Dr.

M.

Djamil

Padang pada

tanggal2llldarct

2015 dengankeluhan utama bengkak

di

pipi

kanan yangmembesar

secara perlahan.

Keluhanbengkak

di

pipi

kanan sudah

dirasakansejak

1,5

tahun yang

lalu.

Mulanya

bengkak berukuran

kecil,

makin

lamamakin

membesar. Sebelumnya

pasienmengeluhkan

nyeri

di

sekitar

gusi

bagian atas. Pasien selamaini

berobat

ke

dokter

gigi

untuk

meredakan

rasa

nyeri

di

gusinya,

sampaiakhimya

bengkakdi

pipi

kanan pasien

semakin membesar,

pasienpun

disarankan

untuk

berobat

ke

dokter

THT

oleh dokter gigi.

Kemudian

pasienberobat

ke

dokter

THT

di

salah satu

RSswasta

di

Padang

dan

diajurkan

untuk

dilakukan

CT

Scan. Setelahhasil CT

scankeluar, pasien

dilakukan pungsi

danirigasi

sinus maksila, 2

minggu

sesudahitu

pasienkembali

ke

RS

swasta tersebut

dengankeluhan

keluar

darah

dari

hidungnya

dan pasien disarankanuntuk

ke RSM.Djamil.

Tidak

ada riwayat

penurunanpenciuman,

tidak

ada

riwayat

keluhanhidung

tersumbat sebelumnya,

tidak

adarasa ingus

mengalir di

tenggorok,tidak

adaingus kental,

tidak

ada riwayat

keluar

darah

dan

nanah

dari

hidung dan

mulut.

Tidak

ada keluhanbersin-bersin

lebih

dari

lima kali

jika

pasien terpapar

debu

ataudingin.

Gambar 3. Foto pasien saat pertama kali datang. Tampak pembengkakan di pipi sebelah kanan.

Pada pemeriksaan

fisik

didapatkanstatus generalis dalam batas

normal. Tidak

ditemukan

kelainan pada

pemeriksaantelinga dan

tenggorok.

Pada pemeriksaan nasoendoskopi,kawm

nasi kanan

sempit,konka

inferior

edem, terdapat

sinekiaantara

konka

inferior

denganlantai kavum

nasi, konka media atrofi,

meatus

mediaterbuka, terdapat

sekret

serous,

tidak

terapat

septum

deviasi.

Kavum nasi kiri

sempit,

konka inferior

edema,

konka

media

edema, meatus

media

terbuka,terdapat

sekret

serous, terdapat

septumdeviasi (krista).

Pada

pemeiksaan oral

cavity,

tidak

ditemukan

gigi

molar 3

padaregio maksila

kanan dankiri,

danmolar

3pada

regio

mandibula kanan dankiri,

tidak

ditemukan

adanya

fistula.

Padapemeriksaan regio maksila dekstra terdapat

edema

di

regio tersebut (gambar 3).Hasil

CT

scan

yang dilakukan di

RS

swasta tersebut (gambar

4)menunjukkan

adanya

lesi

isodense

padasinus maksilaris kanan

dengan

struktur

gigi

di

dalamnya. Pasien

didiagnosis{

L

dengan suspek massa

terinfeksi

+

septumdeviasi, dengan diagnosis banding sinusitis

maksila

dengan destruksi

dinding

sinusmaksila

dan

pasien

disarankan

untuk

dilakukan

rontgen panoramik

dandisarankan

untuk meminta

secondopinion

pada

radiolog

RSUP

Dr.

M.

Djamil

Padang, selanjutnya

pasien

diberikan

terapi

siprofloksasin

2

x

500

mg,

dan [image:17.598.75.269.397.488.2]mehonidazole

3x

500mg,

dandianjurkan

kontrol

satuminggu

.Gambar 4. CT Scan sinus paranasal menunjukkan

adanya perselubungan di sinus maksila dekstra dan

tampak struktur gigi di dalamnya.

Grmbrr 5. Foto panoramik pasien yang menunjukkan

adanya kista dentigerus

di

sinus maksila kanan dan tarnpak struktur gigi di dalamnyaPada

tanggal

10 maret 2015 pasien datang membawahasil

rontgenpanoramik

(gambar

5)

dan

didapatkan

hasil

tampak gambarangigi

molar

kemungkinan

besarmolar 3

geraham kanan atasdi

intra

sinusmaksilaris

kanan dengan

dinding

inferior

sinus

yang

sudah

tidak

terlihat

jelas

kemungkinan

destruksi tulang.

Tampakimpacted

M3

kanan dan

kiri

bawah, M3

kiri

atas.Kesimpulan

suspek dentygerouscysl

mencapai sinus maksilaris

kanan,impacted 3 geraham kanan dan

kiri

bawah,Ml kiri

atas.

Kemudian

pasiendipersiapkan

untuk

dilakukan

ekstirpasikista

dentigerus padasub

bagianrinologi.

Dilakukan

pemeriksaan

laboratorium

darah dan didapatkan

hasil

Hb

16,8 g/dl,

Leukosit

72.2001mm3,

Trombosit

240.000imm3,

PT

9,9detik,

APTT

34,5detik

yang

disimpulkan

masih dalam batasnormal. Pasien dikonsulkan

ke

bagiananestesi

dan

disetujui

untuk

dilakukan

tindakan dalam anestesi umum.

Pada tanggal

26

Maret

2015

dilakukan tindakan maksilektomi

medialperendoskopi

dalam

anestesi

umum.Operasi

dilakukan

dengan

posisi

pasienberbaring telentang

diatas meja

operasidalam

anestesiumum

dan

dipasangoral

pac,t.

Dilakukan tindakan aseptik

danantiseptik

pada

lapangan

operasi

dandipasang

duk

steril.

Operasi

dilakukan

pada lobang hidung kanan.

Dilakukan

pemasangan tampon

adrenalin

I

:

200.000pada kedua lobang hidung selama

10menit,

lalu

tampon dibuka.

Insisi

dilakukan pada

konka inferior

dekstrauntuk dijadikan

flap kira-kira 3 mm

dari

anterior

konka

inferior.

Kemudian

mukosakonka

inferior

dilepaskan

dari

dinding

lateral hidung

dengan

raspatolium.

Kemudian

tulang dinding lateral

hidung

yang

merupakansisi medial

sinusmaksila

dipahat,

dan

dilebarkan

denganrongeur,

terlihat

massa

kistik

di

dalam

sinusmaksila. Kemudian

dicoba mengidentifi kasikan massa tersebut, massakistik

coba

dikeluarkan secara

intoto,

namun saat

proses

pengeluaran,

massatersebut pecah, dan

keluar cairan

kuning

kecoklatan, dan

ditemukan

gigi

pada dasarkista, dan

gigi

dikeluarkan. Massa

kistik

dikeluarkan

dengan

cara dikuret

sampaibersih. Ditemukan adanya

ostium

assesorissinus

maksila" kemudian

dilakukan

unsinektomi

untuk

melebarkan

danmenggabungkan ostium

assesoriss denganostium natural. Ditemukan pula

jaringan

l.t

aaE

7!--=;

seperti

polip

diantara prosesus

unsinatusdengan

konka media, jaringan

tersebutdiangkat.

Perdarahandirawat.

Dilakukan

evaluasi

kawm nasi

sinistra,

tampak adanyakrista, namun

setelahdinilai

krista

ini

tidak

mengganggu

aliran

KOM,

sehingga diputuskan

untuk tidak dilakukan

septoplasti pada pasien

ini

Dilakukan

evaluasi

akhir

pada sinus maksila

dekstradan

tidak

ditemukanlagi

sisajaringan kista

dipasang

tampon anterior.

Tampon [image:18.598.84.260.273.463.2] [image:18.598.75.283.507.715.2]difiksasi

dibagian luar. Operasi selesai.Gambar 6, Temuan operasi di dalam sinus maksila

kanan, ditemukan selaput kista dan gigi molar

Pasca operasi

diberikan terapi drip

tramadol

dalam

1

kolf

IVFD

RL

8jam/kolf,

Injeksi

seftriaksone

2

x

1

gr

intravena.

Injeksi

deksametason3

x

5

mgintravena.

Direncanakan

untuk

pengangkatan tampon keesokan harinya.

Gambar

7.

Foto pasien saatkontrol

ketiga. Bengkak di pipi kanan sudah berkurang.Pada

tanggal 27

Marel2015

(hari

pertama pascaoperasi) pasien

tidak

mengeluhkannyeri

kepala,tidak

ada

air

matamengalir

terus

menerus,

pasien

mengeluhkan

ada rasanyeri

di

daerahpipi

kanan dan adaair

ludah

bercampur

darah.

Dilakukan

pengangkatan tampon anterior pada

kalum

nasi

kanan dan dilakukan

evaluasi tidak

terdapat

tanda

perdarahan.

Pasiendiperbolehkan

pulang

dan

disarankanuntuk kontrol ke

poli THT 3 hari

setelahpulang

dari

rumah

sakit. Terapi

pulangyang

diberikan kepada pasien

adalahsiprofloksasin tablet 2

x

500mg

dan asammefenamat3x500mg.

Pada saat

kontrol

pertama 30Maret

2015

(5

hari

setelah operasi),

pasienmengatakan

bengkak

di

pipi

kanan

sudahberkurang,

nyeri

di

pipi

kanan

sudahberkurang,

hidung

kanan

tersumbat,

dantidak

ada keluhan mata berair. Padakavum

nasi

kanan

tampak

flap

yang

merupakankonka

inferior dalam posisi baik,

tidak

terbuka, tampak

krusta

kecokatan,

dandarah yang

membeku,

evaluasi

ostiumsinus

asesorisyang

dihubungkan

denganostium natural

menggunakan

scope

30'

tampak dalam

kondisi baik,

hanya terdapatsedikit

krusta

disekelilingnya.

Krusta

dibersihkan dan

dicuci hidung

NaCl

0,9 %3

kali

sehari

sebanyak

20

cc,

terapiantibiotik

dan analgetik diteruskan.Saat

kontrol

kedua

6

April

2015pasien mengatakan bengkak

di pipi

kanansudah

berkurang, namun

terkadang masihnyeri

jika

ditekan.

Pasien

tidak

terlalu

mengeluhkan adanya

hidung

tersumbat.Pasien

juga

mengatakankeluar

gumpalan darahdari

hidung

danmulut

setelahcuci

hidung. Pada

kavum

nasi

kanan,ditemukan

flap

dalam

kondisi

baik,

tampak

kusta

kecoklatan

bercampurseket

mukoid

yang kemudian dibersihkan,ostium

assesorisdievaluasi dengan

scopeI

\

L

a-l

il

30'

tampak dalam kondisi baik,

krustayang

berada disekitar

ostium

sudahberkurang. Terapi

sebelumnyadilanjutkan

dan ditambah pemberian ambroksol 3

x

30mg peroral.

Pada

kontrol ketiga

13

April

2015sebagian besar keluhan pasien

sudahberkurang, hanya

tinggal

bengkak

di

pipi

kanan

yang belum hilang

seutuhnya,tidak

ada

lagi

nyeri

di

pipi

kanan

saat ditekan,tidak ada

lagi

keluhan

keluar

darahmenggumpal

dari

hidung

atau tenggorok

saat

cuci

hidung.

Pasien

juga

tidak

mengeluhkan

lagi

adanya

hidung

tersumbat.

Pada pemeriksaankalum

nasikanan,

flap

dalam

posisi

baik,

krustaminimal, tampak

sedikit

sekretseromukous

pada

kavum nasi

kanan,

danostium assesoris dalam

kondisi

baik.Pasien

datang

membawa

hasilPatologi

Anatomi

dengan

hasil

tampak stromajaringan ikat

yang

sebagian udem,mengandung

kelenjar

seromukous

yang sebagianmelebar dan

berisi

massaamorf

eosinofilik.

Tampakjuga

pembuluh

darahyang

melebar, stroma

bersebukanringan

limfosit dan sel

lasma,

diagnosis

nasalpolip.

Ditemukan

juga

potongan jaringan

yang

sebagian

dilapisi epitel

berlapisgepeng,

sebagianoleh epitel

respiratoriusdan

sebagian

dilapis

2-3

lapis

epitel.Dibawahnya

tampakjaringan

ikat

dengansebukan

sedanglimfosit dan

sel

plasma,ada potongan

tulang rawan,

serta kristal

kolestrol. tampak

juga

bagian

yanghiperemik hemoragik,

diagnosisdentygerous

cyst

(gambar

8).

Terapiantibiotik

dan

analgetik

pada

pasiendihentikan,

pasien hanyadiberi

terapi cuci

hidung

NaCl

0,9%

3 x

20

cc

danambroksol

3

x

30 mg

dan

disarankankontrol

2

minggu lagi

dan

direncanakanuntuk konsul

ke

bagian

gigi

dan

mulut

mengenai

gigi

impaksinya.Gamtrar

8.

Tampak lapisan

kista

denganepitel respiratorius

DISKUSI

Telah dilaporkan

satu kasus kista

dentigerus

di

sinus maksila kanan

pada seoranglaki-laki

24 tahun yang ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaanfisik

dan

pemeriksaan

penunjang

sepertinasoendoskopi

serta

CT

scan

sinusparanasal

dan

dipertegas

dengan

hasil

patologi

anatomi.Pasien

adalah seorang

laki-laki

berusia

24

tahun,

hal

ini

sesuai

dengankepustakaan

yang

mengatakan

bahwakasus

kista

dentigeruslebih

banyakterjadi

pada

lakiJaki

dibandingkan

perempuan.Dengan kejadian banyak

muncul

pada dekade2-

3 kehidupan.r'2'3'6Pasien

datang

dengan

keluhanutama bengkak pada

pipi

kanan

yang membesar secaraperlahan.

Hal

ini

sesuaidengan banyak kasus

yang

ditemukan dikepustakaanbahwa pasien akan

datangdengan keluhan bengkak pada

pipi

yangterkena

yang

membesar

secaraperlahan.l'a'6'? Pada beberapa kasus seperti yang dikemukakan

oleh

Mili

etalro

bahwamereka

juga

pemah

mendapatkan

kasuskista

dentigerus

yang

berukuran

sangat besar. dan ganggu penglihatan pasien.Dengan adanya

keterlibatan

sinusmaksila pada pasien

ini,

semakin memperberatkondisi

pasien, karena dapatterjadi

destruksitulang

akibat

pembesarandari

massa

kista

ini

secara

perlahan.ZfrI

f,s

E'rq

=rt-{

L-1

?

L(r

.a

Seperti

yang

dikutip

dari

Singh6

dan MhaskeTbahwa

kista

dentigerusmemiliki

potensi

untuk

menjadi

sangat besar

danmenyebabkan

ekspansi

bahkan

erositulang. Motamedi

et

al3

mengemukakan bahwakista

dentigerus dapat menghalangigigi

yang

akan tumbuh,

menjadi

sangatbesar

hingga

menghancurkan

tulang

danmencapai

struktur

vital

seperti

sinusmaksila.

Sedangkan Soon5

menyatakanbahwa

jika

kista

dentigerus

berukuranbesar, maka

kista

ini

dapat mengobstruksisinus maksila.

Pada

pemeriksaan

fisik,

dannasoendoskopi

tidak

ditemukan

kelainanyang khas untuk

kasus

ini.

Pada

kasustertentu,

dapat

ditemukan

adanyapendorongan

dinding

lateral sinus maksila. Setelahdilakukan

foto

panoramik,barulah

muncul

kecurigaan

bahwapembengkakan

pada

pipi

pasienkemwrgkinan adalah kista dentigerus. Pada

hampir

semualiteratur

menyatakan bahwakista

dentigerus

umunnya

terdiagnosissecara

tidak

sengaja saat pasien melakukanfoto

panoramik

rutin.l'7

Pada

gambaranfoto

panoramik

pasien

ini di

dapatkankesimpulan

suspek

dentigerous

cyst mencapai sinus maksilaris kanan, impactedM3

gerahamkanan dan

kiri

bawah, M3

geraham

kiri

atas.Secara

radiologik

perlu

dibedakanantara

kista

dentigerus dengan tumorjinak

lainnya

yang

juga

terdapat

struktur

gigi

didalamnya.

Seperti yang

dikemukakanoleh

Ikeshima

et

al8

bahwa

kista

dentigerous

dapat

didiagnosis

bandingdengan

tumor

yangjuga

memiliki

struktur

gigi

di

dalamnya,yaitu

ameloblasoma danadenomatoid

tumor

tanpa

kalsifikasi.

Hal

ini

dapat

ditegaskan

dengan

memeriksajarak

antara cemento

enamel

junction

ketempat

gigi

yang tertanam.8Pada

pemeriksaan

CT

Scanditemukan adanya

struktur

gigi

di

dalamsinus

maksila

yang

menguatkankecurigaan

bahwa

ini

adalah suatu kista

dentigerus. Seperti yang dikemukakan oleh Soon

et

al5, gambaranCT

scan padakista

dentigerus

yang

berada

di

sinus

maksila

dapat memperlihatkan adanya

"tooth

like

densiyr'pada lesi

kistik

yang

berada

di

dalam sinus yang

terlibat.

PemeriksaanCT

scan pada kasus

ini

juga

sangat

pentinguntuk

mengetahui apakahterjadi

perluasanke

tulang yang

mengakibatkan

destruksi danperlu untuk menyingkirkan

keganasanjika terjadi

keterlibatan

yangmengakibatkan destruksi

pterygoid plate

atau orbita.5

Teknik

operasi

yang

digunakanpada kasus

ini

adalahmaksilektomi

medialperendoskopik.

Teknik

ini

dipilih

karenaaman

dan

efektif untuk

mengobatibeberapa

kasus

kista

odontogenik termasukkista

dentigerus.e'l l'12 Dahulunyateknik yang

digunakan

untuk

menatalaksana

kasus

kista

dentigerusadalah dengan

menggunakan

prosedurCaldwell-Luc. Namun

temyata

teknik ini

merusak

mukosa sinus maksila

sehinggamengakibatkan

hilangnya

fungsi

mukosiliar yang

ada

di

dalamnya

karenamucociliary

clearance

dari

sinus maksila

selalu

mengarah

ke

ostium

natural,

danalirannya

dimulai

dari

lantai sinus

danberlanjut

sampai

dinding ostium

natural melawan gravitasi.l6Seno et

al

12

mengutarakan bahwapembedahan

sinus

perendoskopik

selain dapat digunakan sebagai tatalaksanauntuk

menterapi

rinosinusitis

konis,

tumor

jinak

kavum nasi,

fistula

serebrovaskular, dapatjuga

digunakan

untuk

mengobati

pasiendengan

kista

odontogenik sinus

maksila.Teknik

maksilektomi medial

perendoskopiinvasif,

angka keberhasilan

lebih

tinggi

dan

komplikasi lebih minimal.

Nakayama

et

ale

menggunakanteknik maksilektomi

medial perendoskopikuntuk

mengevakuasikista

dentigerus yangberada

di

dalam sinus maksila.

Prinsip

dasar

dari

maksilektomi

medialperendoskopik

untuk

kasus

kista

dentigerus

yang telah

mencapai

sinusmaksila

adalah

untuk

menjaga

keutuhankonka

inferior

dan duktus

nasolakrimalis.Keuntungan

untuk

penggunaan teknik

maksilektomi medial perendoskopi

adalahteknik

ini

memungkinkan

dilakukannya

reseksi

komplit pada

satu

operasi.Thulasidas

et

all6

menambahkan

bahwatujuan

dari

penggunaan

teknik

maksilektomi

medial

perendoskopikadalah

untuk

menciptakan drainase

sinusmaksila

yang

gravity-dependent Berikut

dirangkum

perbedaan

pilihan

teknik

operasi

secara Caldwell-Luc

denganmaksilektomi

medial perendoskopik.Tabel

1,

Perbedaan maksitelrtomi medial perendoskopik dengan teknik Cadwell-LucPada

temuan operatif

ditemukaaadanya

gigi

molar,

yang

kemungkinan

besar adalah

gigi molar 3

pasien

ini,

hal

dikonfirmasikan dengan hilangnya

gigi

molar

3,

sehingga

gigi

yang

ditemukan pada sinusmaksila

kanan pasienini

adalahgigi

molar

3

kanan pasienyang

impacteddan akibat terbentuknya kista

disekitar

gigi

maka

gigi

itu

masuk ke sinus maksila.Hasil

Patologi

Anatomi

padatemuan operasi

pada

pasien

ini

adalahditemukan potongan

jaringan yang

berisi

epitel

berlapis gepeng

yang

sebagianmerupakan

epitel

respiratorius

dan sebagiandilapisi

oleh dua sampaitiga

lapisepitel.

Di

bawalrnya tampakjaringan ikat

dengan sebukan sel radang

limfosit

dan selplasma, tampak potongan

tulang

rawan, sertakristal

kolestrol,

tampakjuga

bagianyang

hiperemik

hemoragik

dengandiagnosis

kista

dentigerus.

Temuan diatas serupa dengan gambaran kista dentigerusMenurut

Kasat

et

all,

Soon

et

alsKista

dentigerusdibatasi oleh

lapisandari

epitel

skuamosaberlapis

tidak

berkeratin,yang

terdiri

dari

2-4 lapis

sel dan

elemen keratinjarang ditemukan

di

dinding

dalam kista,kista

ini dikelilingi

olehjaringan

ikat

yang

mengandung

epitel

respirasi.

Dapatjuga

ditemukan

sel silia, sel kuboid,

selkolumnar,

hyaline body dan

dapat

juga

ditemukkan invasi dari

sel-sel radang.l'5Prognosis

pada

kasus

kista

dentigerus

adalah

baik.

Seperti

yangdiungkapkan

oleh

Seno

et

alr2

dari

tiga

pasien

dengan

kista

dentigerus

yangdilakukan

tindakan

modifikasi

maksilektomi

medial

perendoskopik

dandilakukan

follow up

pada

pasien-pasientersebut,

tidak

ditemukan

adanya kekambuhan setelah 11-72bulan.

Mhsakeet

al7

mengutarakan

bahwa

prognosisuntuk hampir

semua kasus kista dentigerusyang

didiagnosis secara

histopatologi

Caldwell-Luc

Maksilektomi

medial

perendoskopik

Dilakukan

endoskopi tersediabila

tidak

Dapat mengakibatkan gangguan persarafanTidak

mengganggupersarafan

Lapangan

operasilebih

luasLapangan

operasi terbatasDapat

digunakanuntuk

mengangkatkista yang

besarsecara

keseluruhandi

sinusmaksila

Pengangkatan kista

yang

berukuranbesar

tidak

dapatdilakukan

secarautuh

Angka

kekambuhantinggi

Angka

kekambuhanjarang

Dilakukan

jika

adalah

sangat

baik,

kekambuhan

sangatjarang

ditemukan.

Singh

et

al6

menilai

radiografi

postoperatifpada

pasien dengankista

dentigerus

akan

memperlihatkan gambaran pembentukan dan penyembuhantulang

setelah 6 bulan post operasi.KESIMPULAN

Keluhan bengkak

di

pipi

yang membesar secaraperlahan dan

ditemukanstruktur

gigi

pada

sinus

maksila,merupakan

diagnosis

untuk

kista

dentigerus.

Namun demikian,

diagnosiskista

dentigerustidak

dapatberdiri

sendirtanpa

adanya anamnesis

yang

baik

danpemeriksaan

penunjang

yang

lengkapseperti Rontgen

panoramik dan

CT

Scan sinus paranasal, dankonfirmasi

dari PA.Ada

banyak

teknik

pembedahanyang

dapat dipergunakan pada kasus

ini,

rurmun sebaiknya

dipilih teknik

yangminimal

invasife dan

dapat

memaparkanisi

sinus

dengan

baik

dan

meminimalisir

risiko

pasca operasi seperti

teknik

maksilektomi medial

perendoskopi. Jika

kista

ini

reseksi dengan

sempurna, makaangka

kekambuhannya sangatjarang,

danprognosisnya

baik.

DAFTAR PUSTAKA

l.

Kasat

VO,

Freny

R,

Laddha

RS.Dentigerous

cyst

assosiatedwith

anectopic

third

molarin

maxillary

sinus: a casereport and review

of

literature. Contemp Clin Dent. 2013;3 (3):373-6.2.

Chung

LW,

Cox DP,

Ochs

MW.Odontogenic Cyst, Tumors, and Related

Jaw Lesion.

In

Bailey

BJ,

Johnson JT,Newlands

SD,

editors. HeadAnd

Neck Surgery-Otolaryngology 4'h ed. LippincottWilliams

&

Wilkins:

Texas;

2006; p.1590-l3.

Motamedi

MHK,

Talesh

KT. Managementof

extensive

dentigerouscyst.

Brit

Dent J. 2005; 198(4):203-6.4.

Badran

W

Karam,

Yau

&ffiy,

TracyLauren,

HassoA;

Massive dentigerous cyst presentingwith

facial deformity and maxillary sinusitis;A

studyof

two cases.Jar' 2013 Indian

J

Otolaryngol. 2013; 58(l)

15.

SoonHJ,

Heung

LM, Kim

HD, et

al. Dentigerous cyst involving the maxillarysinus. J.Rhinol. 2001; 8 (1,2): 54-57

6.

SinghS,

SinghM,

ChhabAN,

YamunaN.

Dentigerouscyst:

Aa

case report. JIndian Soc Pedo Prev Dent.

2001;9:

123-5.

7.

MhasakeS,

Ragavendra&

Doshki

JJ,Nadaf

I.

Dentigerous cyst associated withimpacted

permanentmaxillary

canine. People's Sci ResI.

2009;2(2):17 -19.8.

Ikeshima

A,

Tamura

Y.

Differentialdiagnosis between dentigerous

cyst

and benigntumor

with

an

embedded tooth. Oral Sci 1.20A2; 44 (l):1317 .9.

NakayamaT,

Otori

N,

AsakaD, et

al.Endoscopic

modified

medialmaxillectomy

for

odontogenicyst

andtumours. J Rhinol. 2014; 52: 37 6-380. 10.

Mili

MK,

PathakGK.

A

giant

caseof

dentigerous

cyst

:

a

casereport.

Int

JDent Med Res. 2015; 1 (5) : 84-86. 11.

Eloy Ph,

Mardyla

N,

Bertrand

B,Rombaux

Ph.

Endoscopic

endonasalmedial maxillectomy: case series. Indian J

Otolaryngol

.2010;62

(3):252-7 .12. Seno S, Ogawa

T,

ShibayamaM,

et

al.Endoscopic

sinus

surgery

for

theodontogenic

maxillary

cyst.

J

Rhinol. 2009; 47:305-309.13. Shergil

AK,

Singh P, CharotteM,

et

al.Dentigerous

cyst

associatedwith

anerupted tooth an unusual presentation.

Int

J

Sci Stud.2014;2 (2): 100-10214.

Amin

ZA,

Amran

M,

Khairudin

A.Removal

of

extensive

maxillarydentigerous

cyst

via

a

caldwell-lucprocedure. Orofac Sci J.2008; 3

(2):48-5l

15.

Dagista

S,

Cakur

B,

GoregenM.

A

dentigerous

cyst

containingan

ectopiccanine

tooth below

the floor

of

themaxillary sinus: a case report. Oral Sci J.

2007; 49 (3):249-252.

16. Thulasidas P, Vaidya

V.

Role of modifiedendoscopic

medial

maxillectomy

inpersistent chronic

maxillary

sinusitis. IntArch

Otorhinolayngol.2014;

18

:

159-164.

17. Sadeghi

N,

Al-Dhahri

S,

Manoukian J.Transnasal endoscopic

medialPolip

NasiAngiomatosa (Angiomatous

NasalPolyps)

dr. Bestari Jaka Budiman Sp.T.H.T.K.L (K), dr Dolly lrfandy Sp.T.H.T.K.L, dr. Eko wahyudi*

Departemen llmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Andalas RSUP Dr. M. Djamil Padang

Abstrak

Pendahuluan: Polip

nasi

angiomatosa

sangat jarang

terjadi

dankejadiannya hanya 4-5o/o

dari

kasuspolip

nasi. Polip nasi angiomatosa ditandaidengan adanya proliferasi vaskular

yang

luas.

Tujuan:

Mengetahui

diagnosis dan penatalaksanaan polip nasi angiomatosa.Laporan

Kasus:

Dilaporkan satukasus

laki

laki berumur

34

tahun yang didiagnosis awal dengan tumor

kavumnasi bilateral. Pada kasus

ini

dilakukan biopsi eksisi tumor

perendoskopi. Darihasil

pemeriksaan histopatologi, didapatkan

kesan polip nasi

angiomatosa.Kesimpulan:

Polip nasi angiomatosabisa

menyerupai gambaran keganasan dikavum nasi. Pemeriksaan histopatologis menjadi baku emas dalam menegakkan

diagnosis dalam kasus ini

Kata

kunci

: polip angiomatosa, tumor kavum nasi, polip nasiAbstract

lntroduction:

Angiomatous

nasal polyp/Angiectatic nasal

polyps (ANP)is rare

and

its incidenceis 4-5% of

all

nasal polyps. ANPSa/e characteized by

extensive vascular

proliferation

and

ectasia.

Objectives:

To

understand aboutdiagnos,s

and

management

of

angiomatous

nasa, polyps. Case

Report:

Repofting

an

case in a 34year

male that previously diagnosedas

bilateral nasalcavity

tumor.

Resuftfrom

histopathology examination revealed

angiomatousanasal polyps

Conclusion:

ANPSmay presenf

as

malignancy

in

nasal

cavity.Histopathology examination

as

gold standard can established diagnosisof

nasalpolyp

Keryords:

Angiomatouspolyp,

nasal cavity tumor, nasalpdyps

PENDAHULUAN

Berdasarkan

elemen utama

yang

membentuk

polip

nasi,

secarahistopatologis polip

nasi

inflamasi dibagiatas

5tipe:

(1)tipe

edema,terdiri

dari eosinofildan sel

mast dalamjumlah yang

banyak,(2) lipe

fibrous, mengandungbanyak limfosit,

(3),

tipe

glandular, mengandung kelenjar seromusin,

(4)

tipekistik

dan (5) tipe

angiomatosa,

terdapat

proliferasi

vaskular

yang

luas

dan deposit dari pseudoamiloid.1 '?Hidung tersumbat

merupakan

gejala yang

sering dikeluhkan

pasien dengan polip nasi angiomatosa. Selain itu, epistaksis, bengkak pada wajah dansnoflhg

juga

bisa

terjadi.Pada

pemeriksaanfisik

rinoskopi anterior,

diGmukanadanya massa polipoid

yang

berwarna kebiruan

atau

merah, permukaan

licindan

mengkilat yang mengisi kavum nasi. Pada pemeriksaanCf

Scan, polip nasiangiomatosa memberikan gambaran lesi dengan densitas

yang

heterogen yangmengisi

kavum nasi atau sinus

dan

massa

menunjukkan penyangatan

yangminimal pada batas lesi.26

Pada

pemeriksaan histopatologi,

polip nasi

angiomatosa

memberikan gambaran kelompokan pembuluh darah yang dikelilingi fibrin matrik ekstraselularyang

menyerupai eosinofil,jaringan

nekrosis,sel

inflamasi,trombosis

pembuluhdarah

dan

ekstravasasi komponen

darah

ke

dalam stroma.

Perubahanhistopatologi

yang terjadi

bisa

bervariasi,

dari

hanya

berupa

fibrosis

stromalsampai terbentuknya perubahan

vaskularisasi,

termasuk

adanya

proliferasivaskular2'3'7

Penatalaksanaan

pada kasus polip

nasi

angiomatosa

berupapembedahan.

Eksisi

perendoskopi merupakanprosedur

penatalaksanaan yang aman dan efektif pada polip nasi angiomatosa.5'8LAPORAN KASUS

Seorang pasien

laki

laki berumur 34 tahun datang

ke

Poliklinik THT-KL RSUP Dr. M.Jamil Padang padatanggal

8 Januari 2016 dengan keluhan utamahidung tersumbat sejak

4

bulan

yang lalu.

Pasien

mulai

merasakan

keluhanhidung tersumbat sejak

6

tahun yang lalu, yang makin lama makin berat sejak 4bulan

terakhir. Keluar ingus

kentaldari hidung

sejak4

bulanyang lalu.

Pasienjuga

mengeluhkan keluardarah dari hidung,

sebanyakt

I

sendok makan

danbisa

berhentisendiri.

Penciuman tergangguada.

Pasien merasakanrasa

lendirmengalir

di

tenggorok. Nyeri kepala ada, hilang timbul. Suara pasien

berubahmenjadi sengau

sejak

1

tahun yang lalu.

Keluhan telinga

terasa

penuh

ada.Pasien sebelumnya telah menjalani operasi polip pada tahun 2009

di

RS swastadengan

keluhan

yang sama. Satu tahun setelah

operasi,

pasien

kembali merasakan keluhan hidung tersumbat. Pasien jugatelah

menjalani biopsi hidungdi

bagian THT-KL

pada

bulan Agustus 2015, dengan

hasil polip nasi

dandianjurkan kontrol,

tapi

pasien

tidak kontrol

ke

bagian

THT

setelah

operasi.Mempunyai kebiasaan merokok 1 bungkus sehari sejak 10 tahun yang lalu.

Pada pemeriksaan fisik, didapatkan keadaan umum

dalam

batas normal.Pada pemeriksaan status lokalis THT, pemeriksaan telinga dan tenggorok dalam

batas normal. Pada

pemeriksaan nasoendoskopi ditemukankedua kavum

nasisempit, massa memenuhi kedua kavum nasi dengan permukaan yang tidak rata,

mudah berdarah dan ditutupi dengan jaringan nekrotik. Ditemukan adanya sekret

yang

mukopurulen. Peme