SKRIPSI

Oleh:

TIASARAH ARETHA BR. SITEPU 140100059

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

i

UJI IN VITRO ANTIMIKROBA EKSTRAK UMBI BAWANG BATAK (ALLIUM CHINENSE G. DON) TERHADAP METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS

SKRIPSI

Oleh:

TIASARAH ARETHA BR. SITEPU 140100059

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2017

Universitas Sumatera Utara

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, sebagai salah satu syarat untuk mencapai kelulusan sarjana kedokteran Program Studi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan landasan pemikiran dan segala konsep menyangkut penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian yang dilaksanakan berjudul “Uji In Vitro Aktivitas Antimikroba Ekstrak Umbi Bawang Batak (Allium chinense G. Don.) terhadap Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus”.

Penulis menyadari bahwa sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S (K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. dr. Nelva K. Jusuf, Sp.KK (K), selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. dr. Imam Budi Putra, MHA, Sp.KK, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. dr. Tetty Aman Nasution, M.Med.Sc, selaku Anggota Penguji yang telah memberikan petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Dr. dr. Farhat, M.Ked(ORL-HNS), Sp.THT-KL (K) selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan.

8. Seluruh staf laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara yang telah membantu pengerjaan penelitian ini.

9. Orang tua penulis, Drs. Paulus Sitepu dan Dra. Sabarita Sembiring, Apt, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

10. Kakak-kakak penulis, Andre, Adrian dan Maria yang telah memberikan semangat kepada penulis.

11. Rekan satu tim bimbingan penelitian, Habibatul Isma Awalia, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Rekan-rekan penulis terutama Daniel, Edgar, Jennifer, Joshua, Richard, Renaldo yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa FK USU tahun angkatan 2014 yang lain yang telah memberi saran, kritik, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk moril maupun materil yang namanya tidak dapat disebutkan penulis satu per satu.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi yang disampaikan maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan guna menyempurnakan hasil penelitian skripsi ini.

Medan, 25 November 2017

Penulis

v

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul...………... i

Halaman Pengesahan... ii

Kata Pengantar...……….... iii

Daftar Isi...………... v

Daftar Tabel...………... vii

Daftar Gambar………... viii

Daftar Singkatan………... ix

Daftar Lampiran ... xi

Abstrak...………... xii

Abstract...………... xiii

BAB I. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Rumusan Masalah... . 3

1.3. Tujuan Penelitian... . 3

1.3.1. Tujuan Umum... . 3

1.3.2. Tujuan Khusus... . 3

1.4. Hipotesis... 3

1.5. Manfaat Penelitian... 3

1.5.1. Bidang Ilmiah... 3

1.5.2. Bidang Pelayanan Masyarakat... 3

1.5.3. Bidang Penelitian... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 5

2.1. Staphylococcus aureus... 5

2.1.1. Taksonomi………... 5

2.1.2. Kultur……… 5

2.1.3. Karakteristik Pertumbuhan……….... 6

2.1.4. Struktur Antigen………... 7

2.1.5. Enzim dan Toksin………. 8

2.1.6. Patogenesis………... 10

2.1.7. Patologi………... 11

2.1.8. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus…….. 12

2.2. Pioderma……… 13

2.2.1. Definisi dan Etiologi……… 13

2.2.2. Patogenesis………... 13

2.2.5.2. Pemilihan Antibiotik untuk Infeksi MRSA 20

2.3. Bawang Batak……… 20

2.3.1. Taksonomi……… 21

2.3.2. Morfologi Tanaman………. 22

2.3.3. Kandungan Bawang Batak………... 22

2.3.4. Efek Antimikroba Bawang Batak……… 23

2.3.5. Metode Ekstraksi Maserasi……… 24

2.4. Kerangka Teori……….. 25

2.5. Kerangka Konsep……… 26

BAB III. METODE PENELITIAN………. 27

3.1. Rancangan Penelitian………. 27

3.1.1. Jenis Penelitian………. 27

3.1.2. Lokasi Penelitian……….. 27

3.1.3. Periode Penelitian………. 27

3.2. Objek dan Bahan Penelitian………... 27

3.2.1. Objek Penelitian………... 27

3.2.2. Bahan Penelitian……….. 28

3.2.2.1. Kriteria Inklusi... 28

3.3. Teknik Pengumpulan Data………. 28

3.3.1. Persiapan dan Determinasi Umbi Bawang Batak… 28 3.3.2. Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Umbi Bawang Batak……… 28

3.3.2.1. Kelompok Perbandingan……… 28

3.3.2.2. Perhitungan Besar Sampel……… 29

3.3.2.3. Uji Aktivitas Antimikroba………. 29

3.4. Variabel dan Definisi Operasional……….. 30

3.5. Ethical clearance……….... 31

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 32

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 39

DAFTAR PUSTAKA... 40

LAMPIRAN... 44

vii

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

4.1 Hasil uji daya hambat ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don.) terhadap pertumbuhan MRSA………...

35

4.2 Diameter zona hambat pertumbuhan MRSA yang terbentuk pada eksperimen dengan ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don)...

36

2.1 Koloni S. aureus……… 5

2.2 Folikulitis………... 14

2.3 Furunkulosis……… 15

2.4 Karbunkel……….... 16

2.5 Impetigo………... 17 2.6

2.7 2.8 2.9 2.10

4.1 4.2 4.3

4.4

Staphylococcal scalded skin syndrome………...

Tanaman Allium chinense………..

Umbi Allium chinense………..

Kerangka Teori………...

Kerangka Konsep………

Bawang batak

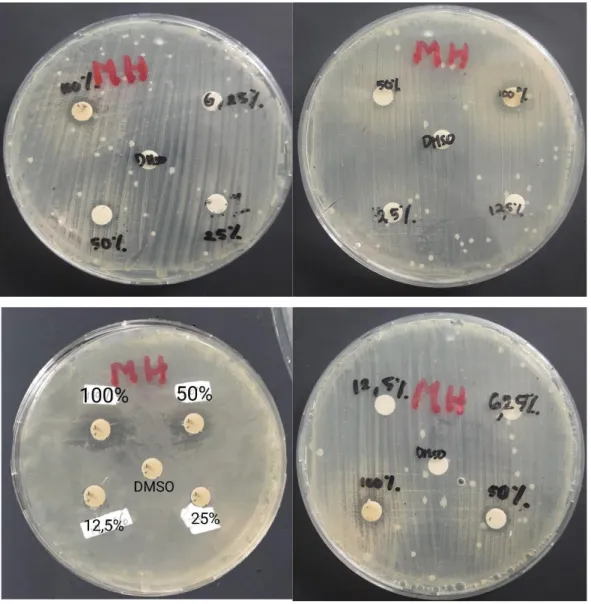

Ekstrak bawang batak berbagai konsentrasi Percobaan dengan DMSO dan ekstrak dengan konsentrasi 6,25%, 25%, 50% dan 100%

Percobaan dengan DMSO dan ekstrak dengan konsentrasi 6,25%, 12,5%, 50% dan 100%

17 21 21 25 26 33 33 34 34

ix

DAFTAR SINGKATAN

CA-MRSA : Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

DMSO : Dimethyl sulfoxide

ET : Exfoliative Toxin

ETA : Exfoliative Toxin A ETB : Exfoliative Toxin B Fab : Fragment antigen binding

FAO : Food and Agriculture Organization

Fc : Fragment crystallizable

FDA : Food and Drug Administration

HA-MRSA : Healthcare-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus

IgE : Imunoglobulin E

IgG : Imunoglobulin G

IL-8 : Interleukin-8

ITIS : Integrated Taxonomic Information System KHM : Konsentrasi Hambat Minimum

MHA : Mueller-Hinton Agar

MHC : Major Histocompatibility Complex MIC : Minimal Inhibitory Concentration

MRSA : Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

MSCRAMM : Microbial Surface Component Recognizing Adhesive Matrix Molecule

MSSA : Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus

PCR : Protein Chain Reaction S. aureus : Staphylococcus aureus

SH : sulfahydryl

SSCmec : Staphylococcal Casette Chromosome mec

TSS : Toxic Shock Syndrome

TSST-1 : Toxic Shock Syndrome Toxin-1

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

A Persetujuan Komisi Etik tentang pelaksanaan penelitian kesehatan……….

43

B Determinasi tumbuhan... 44 C Surat keterangan penelitian di Laboratorium Obat

Tradisional Fakultas Farmasi USU………

45

D Surat keterangan selesai penelitian Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU………

46

E Pembuatan ekstrak umbi bawang batak………… 47 F

G H

Uji aktivitas antimikroba………..

Daftar riwayat hidup……….

Surat pernyataan orisinalitas……….

48 49 50

terhadap antibiotik yang ditandai dengan adanya strain S. auerus yang resisten terhadap metisilin (MRSA) sehingga mungkin diperlukan terapi alternatif berupa pengobatan dari bahan herbal untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia terdapat banyak jenis tananaman berkhasiat obat, namun hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal. Salah satu genus yang telah dimanfaatkan adalah genus Allium yang dikenal memiliki aktivitas antimikroba. Tanaman genus Allium yang telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara seperti bawang batak (Allium chinense G. Don). Penelitian tentang aktivitas antimikroba bawang batak sebelumnya telah dilakukan, namun penelitian terhadap bakteri MRSA belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak bawang batak yang dibuat dalam berbagai konsentrasi terhadap MRSA.

Metode. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan metode difusi agar. Ekstrak yang diujikan dibagi dalam enam kelompok yaitu kelompok konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100% dan kontrol negatif menggunakan DMSO. Pada penelitian ini dilakukan empat kali pengulangan, sehingga besar sampel adalah 24. Hasil. Hasil menunjukkan penghambatan pertumbuhan bakteri terjadi pada percobaan dengan menggunakan ekstrak pada konsentrasi 50%

dengan diameter zona hambat 8,695 mm dan pada ekstrak dengan konsentrasi 100% dengan diameter zona hambat 10,545 mm. Ekstrak dengan konsentrasi 25%, 12,5% dan 6,25% tidak menunjukkan penghambatan. Kesimpulan. Ekstrak umbi bawang batak dapat menghambat pertumbuhan MRSA.

Kata kunci: MRSA, pioderma, Allium chinense G. Don

xiii ABSTRACT

Introduction. Staphylococcus aureus infection can cause pyoderma, like folliculitis, furunculosis, carbuncles and impetigo. To this day pioderma is still frequently found and is still a problem in Indonesia. These days there is a shift in Staphylococcus aureus sensitivity to antibiotics that is marked by the existence of Methicillin-Resistant Staphyloccus aureus, so alternative therapy that is herbal medicine might be needed. There are a lot of medicinal plants in Indonesia, but until today the usage is still minimum. One of the plant genus that is already being used is allium that had been known to have antimicrobial activity. The genus allium that is consumed a lot by Indonesians especially people of North Sumatra is bawang batak (Allium chinense G.Don.).

Experiment of antimicrobial activity of bawang batak had already been done, but the experiment of antimicrobial activity of bawang batak against MRSA had never been done before. Objective. The aim of this study is to assess the antimicrobial activity of bawang batak in several concentrations to MRSA. Method. This research is an experimental research with agar diffusion method. The extracts were divided into six groups: extracts in concentration level of 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100% and a negative control (DMSO). The sample size is four per group with total sample of 24.

Result. The results showed that the inhibition of bacterial growth occured at the concentration levels of 50% and 100% with inhibition zone diameters of 8,695 mm and 10,545 mm respectively.

Extracts with concentration levels of 25%, 12,5% and 6,25% did not show any inhibition.

Conclusion. Bawang batak extract can be used to inhibit the growth of MRSA.

Keywords: MRSA, pioderma, Allium chinense G. Don

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai negara megabiodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang (Triyono, 2013). Di Indonesia terdapat lebih kurang 30.000 jenis tumbuh-tumbuhan, lebih kurang 7.500 jenis diantaranya termasuk tanaman berkhasiat obat, lebih dari 1.800 jenis tanaman telah diidentifikasi dari beberapa formasi hutan, namun hingga saat ini pemanfaatannya belum optimal (BPOM RI, 2014).

Salah satu genus tumbuhan yang terkenal dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Allium. Lebih dari 280 genus Allium tersebar di seluruh dunia (Rabinowitch dan Currah, 2002). Sebagian besar genus ini digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan dan obat tradisional. Allium banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba dan antijamur. Di samping itu, Allium juga digunakan dalam preservasi makanan untuk menggantikan senyawa kimia yang banyak digunakan di industri makanan. Berbagai senyawa antimikroba dari genus ini telah lama dikenal seperti allicin, diallyl disulfida, ajoene, dan 3- (allyltrisulfanyl)-2-amino-propanoic acid yang sudah terbukti dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus dan parasit (Naibaho, 2015). Senyawa antimikroba yang diteliti dari ekstrak Allium diyakini mampu membantu menyelesaikan permasalahan resistensi mikroba patogen yang timbul akibat pemakaian antibiotik (Yasni, 2013).Salah satu tanaman genus Allium yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya Suku Batak adalah bawang batak (Allium chinense G. Don.). Bawang batak merupakan

2

tanaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Utara sebagai bumbu masakan, sayuran dan obat (Naibaho, 2015).

Penelitian terhadap aktivitas antimikroba ekstrak umbi bawang batak terhadap bakteri Eschericia coli, Salmonella typhi, Bacillus subtilis, dan Candida albicans telah dilakukan di Insitut Pertanian Bogor pada tahun 2015 (Naibaho, 2015). Di Universitas Sumatera Utara, telah dilakukan penelitian terhadap aktivitas antimikroba bawang batak terhadap bakteri Eschericia coli pada tahun 2016.

Staphylococcus aureus (S. aureus) merupakan salah satu penyebab infeksi kulit yang paling sering. Infeksi S. aureus dapat menyebabkan pioderma, seperti folikulitis, furunkulosis, karbunkel, dan impetigo (Brown dan Burns, 2011).

Sampai saat ini pioderma masih sering dijumpai dan masih menjadi masalah di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Pioderma menempati urutan empat besar untuk kunjungan rawat jalan di Indonesia (Budini dan Adiguna, 2014). Prevalensi pioderma di Indonesia pada kelas usia di atas 12 tahun adalah 1,4% dan pada kelas usia di bawah 12 tahun adalah 0,2% (WHO, 2005).

Biasanya S. aureus sensitif terhadap berbagai macam antibiotika tetapi akhir- akhir ini telah terjadi perubahan tingkat kepekaan bakteri tersebut terhadap antibiotik. Hasil uji kepekaan S. aureus yang diisolasi dari 94 pasien dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 di Filipina menunjukkan 38 kasus merupakan methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dan pada 37 dijumpai resistensi terhadap klindamisin (Juayang et al., 2014). MRSA ialah bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap berbagai antimikroba. Strain ini telah menjadi suatu masalah yang besar bagi para klinisi di rumah sakit selama bertahun-tahun, sebagai penyebab infeksi nosokomial yang angka kejadiannya cukup tinggi (Nurkusuma, 2009).

Berangkat dari tingginya angka kejadian infeksi MRSA dan adanya aktivitas antimikroba dari bawang batak, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman bawang batak dapat digunakan sebagai terapi alternatif untuk infeksi MRSA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah:

Apakah umbi bawang batak memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri MRSA secara in vitro?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak umbi bawang batak terhadap bakteri MRSA.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui diameter zona hambat pertumbuhan bakteri MRSA yang terbentuk pada eksperimen dengan ekstrak umbi bawang batak dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25%.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Bidang Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan menambah penemuan baru antimikroba dari bahan herbal yang efektif terhadap bakteri MRSA.

1.4.2 Bidang Pelayanan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang benar bagi masyarakat tentang potensi penghambatan ekstrak umbi bawang batak terhadap MRSA pada infeksi kulit.

1.4.3 Bidang Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai penghambatan ekstrak umbi bawang batak terhadap MRSA pada infeksi kulit.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Staphylococcus aureus

Stafilokok merupakan genus bakteri positif-gram berbentuk kokus yang non- motil, kebanyakan anaerob fakultatif, termasuk dalam famili Staphylococcaceae.

Stafilokokus merupakan flora normal yang penting pada kulit, kelenjar-kelenjar kulit, dan membran mukosa. S. aureus merupakan spesies berpigmen kuning yang menyebabkan penyakit sistemik dan infeksi supuratif yang serius, dan toksin species ini mengakibatkan keracunan makanan dan syok toksik (Dorland, 2012).

2.1.1 Taksonomi

Taksonomi dari S. aureus adalah sebagai berikut(ITIS, 2012):

Kingdom : Bacteria Subkingdom : Posibacteria Filum : Firmicutes Kelas : Bacilli Ordo : Bacillales

Famili : Staphylococcaceae Genus : Staphylococcus

Spesies : Staphylococcus aureus

2.1.2 Kultur

S. aureus tumbuh dengan mudah pada sebagian besar media bakteriologis dengan kondisi aerob atau mikroaerofilik. Tumbuh paling cepat pada 37°C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada temperatur ruang (20-25°C). Koloni pada media solid berbentuk bulat, halus, timbul, dan mengilat. S. aureus biasanya membentuk koloni berwarna abu-abu hingga kuning emas pekat (Brooks et al., 2013).

Gambar. 2.1. Koloni S. aureus

2.1.3 Karakteristik Pertumbuhan

S. aureus menghasilkan katalase, memfermentasikan banyak karbohidrat dengan lambat, dan menghasilkan asam laktat, tetapi tidak ada gas. S. aureus relatif resisten terhadap pengeringan, pemanasan (dapat tahan pemanasan 50°C selama 30 menit), dan natrium klorida 9%, tetapi dengan mudah dihambat oleh zat kimia tertentu, seperti heksalofren 3% (Brooks et al., 2013).

S. aureus mempunyai sensitivitas bervariasi terhadap banyak obat antimikroba. Resistensi digolongkan dalam beberapa kelas:

a. Produksi laktamase-β umum terjadi, di bawah kontrol plasmid, dan membuat organisme resisten terhadap banyak penisilin (penisilin G, ampisilin, tikarsilin, piperasilin, dan obat-obat serupa). Plasmid ditransmisi melalui transduksi dan mungkin juga melalui konjugasi (Brooks et al., 2013).

b. Resistensi terhadap nafsilin (dan terhadap metisilin dan oksisilin) tidak tergantung pada produksi laktamase-β. Resistensi terhadap nafsilin disandi dan diatur oleh suatu urutan gen yang ditemukan pada regio kromosom yang disebut Staphylococcal Casette Chromosome mec (SSCmec). Secara spesifik, gen mecA pada lokus ini menyandi protein pengikat penisilin berafinitas rendah (PBP2a) yang bertanggungjawab atas resistensi.

6

Terdapat beberapa tipe SSCmec yang berbeda. Tipe I, II, dan III berkaitan dengan infeksi yang didapat di rumah sakit dan dapat mengandung gen yang menyandi resistensi terhadap antimikroba lainnya juga. SSCmec tipe IV pada prinsipnya ditemukan pada galur MRSA yang didapat di komunitas (community acquired, CA-MRSA) yang cenderung kurang resisten, lebih dapat ditransmisi dan bertanggung jawab atas wabah pada dekade lalu di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa (Brooks et al., 2013).

c. Di AS, S. aureus dianggap rentan terhadap vankomisin jika konsistensi inhibisi minimum (MIC) <2 μg/mL; rentan sedang jika MIC 4-8 μg/mL;

dan resisten jika MIC >16μg/mL. Beberapa galur S. aureus dengan kerentanan sedang terhadap vankomisin telah diisolasi di Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Mekanisme resistensi berkaitan dengan peningkatan sintesis dinding sel dan perubahan pada dinding sel. Galur S. aureus dengan kerentanan sedang terhadap vankomisin biasanya resisten terhadap nafsilin, tetapi secara umum rentan terhadap oksazolidinon dan terhadap kuinupristin/dalfopristin (Brooks et al., 2013).

d. Resistensi yang diperantarai plasmid terhadap tetrasiklin, eritromisin, aminoglikosida, dan obat-obat lainnya sering ada pada stafilokok (Brooks et al., 2013).

e. “Toleran” menunjukkan bahwa stafilokok dihambat oleh suatu obat, tetapi tidak dibunuh olehnya—yaitu terdapat perbedaan besar antara konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi letal minimal suatu antimikroba. Toleran terkadang dapat disebabkan kurangnya aktivitas enzim autolitik pada dinding sel (Brooks et al., 2013).

2.1.4 Struktur Antigen

Struktur antigen dari S. aureus adalah sebagai berikut:

a. Kapsul: kapsul polisakarida mengelilingi dinding sel dan menghambat opsonisasi (Kumar, 2015).

b. Peptidoglikan: Dinding polisakarida peptidoglikan sel memberikan rigiditas dan integritas struktural bagi sel bakteri. Peptidoglikan dapat mengaktivasi komplemen dan menginduksi pelepasan sitokin inflamasi (Kumar, 2015).

c. Asam teikoat: merupakan komponen antigen dari dinding sel, memfasilitasi adhesi cocci ke permukaan sel inang dan melindungi bakteri dari opsonisasi yang dimediasi komplemen (Kumar, 2015).

d. Protein A: memiliki banyak properti biologis termasuk kemotaktik, antikomplementer, antifagositik dan menimbulkan reaksi hipersensitivitas dan kerusakan platelet. Protein A bersifat mitogenik dan mempotensiasi aktivitas sel NK dari limfosit manusia. Protein A berikatan dengan molekul IgG, secara tidak spesifik, melalui regio Fc. Bagian Fab IgG yang berikatan pada protein A bebas bergabung dengan suatu antigen spesifik (Kumar, 2015).

e. Membran sitoplasmik: sebagai barrier osmotik bagi sel (Kumar, 2015).

f. Faktor penggumpal: komponen dari dinding sel S. aureus yang menghasilkan penggumpalan dari seluruh stafilokok yang ada di plasma.

Faktor ini bereaksi secara langsung dengan fibrinogen di plasma, mengubahnya menjadi fibrin tidak terlarut, mengakibatkan stafilokok menggumpal atau mengagregasi (Kumar, 2015).

2.1.5 Enzim dan Toksin

Stafilokok dapat menghasilkan penyakit melalui dua hal, kemampuan bermultiplikasi dan menyebar luas dalam jaringan, dan melalui produksi banyak zat ekstraselular. Beberapa zat ini adalah:

a. Katalase

Stafilokok menghasilkan katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen (Brooks et al., 2013).

b. Koagulase dan faktor penggumpal

S. aureus menghasilkan koagulase, protein yang menyerupai enzim yang membekukan plasma beroksalat atau bersitrat. Koagulase terikat pada

8

protrombin; yang bersama-sama secara enzimatis menjadi aktif dan memulai polimerisasi fibrin. Faktor penggumpal adalah contoh lain.

MSCRAMM yang bertanggung jawab atas perlekatan organisme pada fibrinogen dan fibrin. Ketika bercampur dengan plasma, S. aureus membentuk gumpalan. Faktor penggumpal berbeda dari koagulase. Karena faktor koagulase menginduksi respon imunogenik kuat pada inang, maka usaha pembuatan vaksin akhir-akhir ini difokuskan pada faktor ini (Brooks et al., 2013).

c. Enzim lainnya

Enzim lain yang dihasilkan meliputi hialuronidase atau faktor penyebar;

stafilokinase yang mengakibatkan fibrinolisis (Brooks et al., 2013).

d. Eksotoksin

Toksin-α adalah protein heterogen yang bekerja pada spektrum luas membran sel eukariosit. Toksin-α merupakan hemolisin protein. Toksin-β mendegradasi sfingomielin dan karena itu bersifat toksik untuk banyak jenis sel, termasuk sel darah merah manusia. Toksin-δ bersifat heterogen dan mengalami disosiasi menjadi subunit-subunit di dalam detergen nonionik. Toksin ini merusak membran biologi dan mungkin mempunyai peran pada penyakit diare S. aureus. Hemosilin γ merujuk pada tiga protein yang berinteraksi dengan dua protein yang menyusun leukosidin Panton Valetine untuk membentuk enam toksin dua-komponen yang potensial. Keenam toksin protein ini mampu secara efisien melisis sel darah putih dengan menimbulkan pembentukan pori pada membran sel, yang meningkatkan permeabilitas kation. Hal ini menyebabkan pelepasan masif mediator inflamasi, seperti IL-8, leukotrien, dan histamin yang bertanggung jawab atas inflamasi berat dan nekrosis (Brooks et al., 2013).

e. Leukosidin panton-valentine

Toksin S. aureus ini mempunyai dua komponen. Toksin ini mampu membunuh sel darah merah manusia. Dua komponen yang disebut sebagai S dan F bekerja secara sinergis pada membran sel darah putih, seperti yang dijelaskan di atas untuk toksin γ. Toksin ini merupakan faktor virulensi

penting dalam infeksi S. aureus yang resisten terhadap metisilin yang berhubungan dengan komunitas (Brooks et al., 2013).

f. Toksin eksfoliatif

Toksin epidermolitik S. aureus ini adalah dua protein berbeda dengan berat molekul yang sama. Toksin A epidermolitik merupakan suatu produk gen kromosom dan bersifat stabil panas (tahan pendidihan selama 20 menit). Toksin B epidermolitik menimbulkan deskuamasi generalisata pada sindrom kulit lepuh stafilokok dengan cara melarutkan matriks mukopolisakarida epidermis (Brooks et al., 2013).

g. Toksin syok sindrom toksik

Toksin-1 sindrom syok toksik (TSST-1) adalah antigen super prototipe.

TSST-1 terikat pada molekul MHC kelas II, menghasilkan stimulasi sel T, yang meningkatkan manifestasi yang berubah-ubah pada sindrom syok toksik. Toksin berkaitan dengan demam, syok, dan keterlibatan multi sistem, termasuk ruam kulit deskuamatif. Gen untuk TSST-1 ditemukan pada sekitar 20% isolat S. aureus, termasuk MRSA (Brooks et al., 2013).

h. Enterotoksin

Enterotoksin merupakan antigen super yang bersifat stabil panas dan resisten terhadap kerja enzim usus. Sebagai penyebab penting keracunan makanan, enterotoksin dihasilkan ketika S. aureus tumbuh pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Efek muntah enterotoksin kemungkinan disebabkan oleh stimulasi sistem saraf pusat sesudah toksin bekerja pada reseptor saraf di usus (Brooks et al., 2013).

2.1.6 Patogenesis

S. aureus terdapat di hidung pada 20-50% manusia. S. aureus juga sering ditemukan pada pakaian, seprai tempat tidur, dan barang lain yang terkontaminasi pada lingkungan manusia (Brooks et al., 2013).

Kapasitas patogenik suatu galur S. aureus adalah efek kombinasi faktor ekstraseluler dan toksin bersama dengan sifat invasif galur itu. Di satu sisi spektrum penyakit adalah keracunan makanan oleh stafilokok, berkaitan secara

10

ekslusif dengan ingesti enterotoksin yang belum terbentuk; pada sisi lainnya adalah bakteremia stafilokok dan abses diseminata pada semua organ. S. aureus yang invasif dan patogenik menghasilkan koagulase dan cenderung menghasilkan pigmen kuning serta bersifat hemolitik (Brooks et al., 2013).

2.1.7 Patologi

Infeksi S. aureus dapat menyebabkan pioderma, seperti folikulitis, furunkulosis, karbunkel, dan impetigo (Brown dan Burns, 2011). Prototipe lesi stafilokok adalah furunkel atau abses terlokalisasi lainnya. Kelompok-kelompok S. aureus menetap pada folikel rambut menimbulkan nekrosis (faktor dermonekrotik). Koagulase dihasilkan dan membekukan fibrin di sekeliling lesi dan di dalam limfatik, mengakibatkan pembentukan suatu dinding yang membatasi proses dan diperkuat melalui akumulasi sel-sel inflamasi, dan kemudian, jaringan fibrosa. Di dalam pusat lesi, terjadi pencairan jaringan nekrotik (ditingkatkan oleh hipersensitivitas lambat), dan abses “menunjuk” ke arah area yang resistensinya paling sedikit. Drainase pusat cairan jaringan nekrotik diikuti oleh pengisian lambat kavitas dengan jaringan granulasi dan penyembuhan akhirnya (Brooks et al., 2013).

Supurasi fokal (abses) merupakan khas infeksi stafilokok. Dari setiap fokus, organisme dapat menyebar melalui limfatik dan aliran darah ke bagian lain tubuh.

Supurasi di dalam vena, berkaitan dengan trombosis, merupakan gambaran umum diseminasi tersebut. S. aureus dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, empiema, endokarditis, atau sepsis dengan supurasi di setiap apa pun. Stafilokok dengan daya invasi rendah terlihat dalam banyak infeksi kulit. Stafilokok juga menyebabkan penyakit melalui perluasan toksin, tanpa infeksi invasif yang terlihat. Eksfoliasi bulosa, sindrom kulit lepuh, disebabkan oleh produksi toksin eksfoliatif. Sindroma syok toksik berkaitan dengan TSST-1 (Brooks et al., 2013).

2.1.8. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

MRSA ialah bakteri Staphylococcus aureus yang mengalami kekebalan terhadap antibiotik jenis metisilin. Sampai saat ini, MRSA secara umum merupakan suatu patogen nosokomial yang menyebabkan infeksi dapatan-rumah sakit, tetapi galur MRSA saat ini secara luas diisolasi dari infeksi dapatan di komunitas juga, misalnya berasal dari pelayanan kesehatan umum (Nurkusuma, 2009). Meskipun berdasarkan namanya MRSA berarti S. aureus yang resisten terhadap metisilin tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa bakteri ini tidak hanya resisten terhadap metisilin melainkan juga resisten terhadap berbagai antimikroba atau bersifat multiresisten. Sebagai akibat dari infeksi MRSA yang multiresisten ini maka pemilihan antimikroba untuk terapi menjadi semakin sulit. Obat pilihan untuk terapi infeksi MRSA adalah vankomisin. Namun sejak tahun 1996 timbul kekhawatiran karena telah ditemukan penyebaran MRSA yang menurun kepekaannya terhadap vankomisin (Yuwono, 2010).

Healthcare-associated methicillin-resistant S. aureus (HA-MRSA) ditemukan pertama kali di Inggris oleh Jevons pada tahun 1961. Bakteri penyebab infeksi nosokomial ini bersifat multiresisten, yaitu kebal terhadap semua jenis antimikrob golongan betalaktam dan terhadap lebih dari 2 macam antimikrob nonbetalaktam.

Spektrum infeksi yang ditimbulkan oleh MRSA bersifat sangat luas, yaitu mulai dari infeksi kulit yang ringan hingga infeksi berat seperti endokarditis dan sepsis.

Pada tahun 1998 di Amerika Serikat dilaporkan adanya galur baru yang diberi nama community-associated MRSA (CA-MRSA) yang bersifat nonmultiresisten, yaitu hanya kebal terhadap antimikroba betalaktam. Sebagian ahli menduga CA- MRSA merupakan turunan HA-MRSA, sedangkan sebagian lain menduga bahwa CA-MRSA merupakan galur tersendiri yang terbentuk secara alami di luar lingkungan rumah sakit (Yuwono, 2010).

Resistensi kromosomal MRSA disebabkan paparan antimikroba atau antibiotik yang tidak tepat dosis (dosis tinggi), sehingga bakteri akan memproduksi protein pengikat penisilin atau Penicillin Binding Proteins (PBP 2a) yang mengganggu afinitas antibiotik terhadap PBP sebenarnya. Reaksi antibiotik dengan PBP yang sebenarnya dapat menghambat sintesis peptidoglikan dan

12

formasi dinding sel bakteri, sehingga bakteri lisis. Sebaliknya, reaksi antimikroba dengan PBP 2a tidak menimbulkan efek tersebut (Nurkusuma, 2009).

2.2 Pioderma

2.2.1 Definisi dan Etiologi

Pioderma adalah infeksi pada epidermis, tepat di bawah stratum korneum atau pada folikel rambut, oleh bakteri patogen yang sering disertai sekret purulen.

Bakteri patogen tersering yang merupakan penyebab pioderma adalah S. aureus, meskipun dapat disebabkan oleh S. aureus maupun Streptococcus β hemoliticus grup A.1 (Budiani dan Adiguna, 2014).

2.2.2 Patogenesis

Stratum korneum yang intak merupakan salah satu pertahanan kulit terhadap bakteri patogen penyebab pioderma. Beberapa faktor yang berperan dalam timbulnya pioderma adalah gigitan serangga, trauma lokal, kelainan kulit (terutama dermatitis atopik), higiene buruk, suhu dan kelembaban tinggi, usia pasien, riwayat pemakaian antibiotik, dan pemukiman padat. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan individu terinfeksi (Zulkarnain, 2007).

Beberapa penelitian di Indonesia mendapatkan kelompok usia tertinggi yang menderita pioderma adalah kelompok usia di bawah lima tahun, kemungkinan karena sistem imunitas yang masih lemah dan seringnya anak-anak berada dalam suatu kelompok, misalnya lingkungan taman kanak-kanak atau sekolah (Saavedra et al., 2008).

Berbagai protein imunomudolator yang dikeluarkan oleh bakteri tersebut, misalnya toksin, eksotoksin, dan adesin, menyebabkan timbulnya gambaran klinis. Adanya defek imun, misalnya ekskoriasi superfisial, infeksi jamur pada sela jari kaki, pembedahan trauma, luka bakar, kateter intravaskular, akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Peran respon penjamu tidak selalu dapaat diandalkan. Pada pasien imunodefisiensi dan pasien granulomatosa kronik,

netrofil tidak dapat menghancurkan S. aureus dan terjadi peningkatan kolonisasi bakteri sehingga infeksi bakteri penghasil toksin meningkat (Travers et al., 2008).

Toksin eksfoliatif (ETs) terdiri atas ETA dan ETB. Ets adalah protease sering yang berikatan dengan molekul sel adhesi desmoglein-1 pada epidermis dan memecah epidermis sehingga kehilangan daya adesinya. Biasanya epidermolisis terjadi di antara stratum spinosum dan granulosum sehingga lepuh yang timbul berdinding tipis dan kendur dengan tanda Nickolsky positif. ETA menyebabkan impetigo bulosa dan ETB menyebabkan staphylococcal scalded skin syndrome (Craft et al., 2008).

Enterotoksin S. aureus yang disebut toxic shock syndrome-1 (TSST-1) dikenal sebagai superantigen toksin pirogenik. Antigen konvensional memerlukan pengenalan oleh lima elemen komplek reseptor sel T, sedangkan superantigen hanya memerlukan daerah rantai ß sehingga 5%-30% sel T lainnya akan teraktivasi. Hal ini menyebabkan pelepasan sitokin dari makrofag secara sistemik, terutama interleukin 2, interferon-γ, dan tumor necrosing factor-α (Saavedra et al., 2008). Stimulasi superantigen pada sel T juga menyebabkan aktivasi dan ekspansi limfosit yang mengekspresi daerah rantai-ß reseptor T spesifik. Hal ini dapat mengaktivasi sel B, menyebabkan kadar imunoglobulin E (IgE) atau autoantibodi meningkat. Superantigen secara selektif dapat menginduksi antigen pada sel T yang berkaitan dengan limfosit kutan, sehingga menyebabkan proses “homing” ke kulit. Gempuran sitokin ini menyebabkan sindrom kebocoran kapiler dan dapat menjelaskan sebagian besar manifestasi klinis penyakit yang diperantarai superantigen, misalnya toxic shock syndrome (TSS) dan scarlet fever (Craft et al., 2008).

2.2.3 Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pioderma bervariasi, mulai dari pioderma superfisial hingga infeksi jaringan lunak invasif, bergantung pada lokasi anatomis infeksi dan faktor penjamu. Manifestasi klinis infeksi pada kulit dapat berupa impetigo bulosa dan impetigo non-bulosa, infeksi pada folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa

14

folikulitis, furunkulosis dan karbunkel, sedangkan infeksi jaringan lunak berupa selulitis (Craft et al., 2008). Manifestasi klinis pioderma antara lain:

a. Folikulitis

Infeksi pada bagian superfisial dari folikel rambut oleh Staphyloccus aureus menimbulkan pustula kecil dengan dasar yang kemerahan pada tengah-tengah folikel. Folikulitis merupakan masalah yang umum bagi pasien eksema yang diberi pengobatan dengan salep yang mengandung steroid. Folikulitis ringan dapat diobati dengan obat antibakteri topikal, tetapi bila luas diperlukan antibiotik sistemik (Brown dan Burns, 2011).

Gambar 2.2. Folikulitis

b. Furunkulosis (bisul)

Bisul (furunkel) merupakan infeksi yang dalam pada folikel rambut oleh S. aureus. Timbul abses yang nyeri pada tempat infeksi, dan sesudah beberapa hari terjadi fluktuasi dan ‘titik-titik’ yang merupakan pusat pustula. Begitu inti di bagian tengah nekrosis hancur, maka secara bertahap lesi tersebut menghilang. Pada beberapa pasien bisul merupakan gangguan yang hilang-timbul, walaupun hal ini jarang ada hubungannya dengan kelainan-kelainan berarti yang melatarbelakanginya. Beberapa orang mungkin merupakan penyebar stafilokokus pada daerah nasal serta perinasal, dan kemudian organisme tersebut bisa dipindahkan melalui jari- jemari ke tempat-tempat lain di tubuh (Brown dan Burns, 2011).

Pasien dengan bisul yang sering kambuh harus diambil apusan (swab) dari hidung untuk dikultur, dan bila ditemukan mengandung stafilokokus, maka harus diobati dengan antibakteri topikal seperti mupirosin, yang dioleskan ke lubang hidung. Hal ini juga bisa dibantu dengan tambahan obat antibakteri untuk mandi, misalnya triklosan 2%, dan pemberian flukloksasilin dalam waktu yang lama (Brown dan Burns, 2011).

Gambar 2.3. Furunkel

c. Karbunkel

Karbunkel merupakan infeksi yang dalam oleh S. aureus pada sekelompok folikel rambut yang berdekatan. Tempat yang sering terkena karbunkel adalah bagian tengkuk dari leher. Pada mulanya lesi berbentuk seperti kubah yang lunak kemerahan, kemudian sesudah beberapa hari mulai terjadi supurasi, dan nanah (pus) keluar dari muara-muara folikel.

Karbunkel biasanya ditemukan pada manusia berusia pertengahan atau berusia lanjut, dan biasanya berkaitan dengan diabetes serta debilitas.

Untuk pengobatan dapat diberikan flukloksasilin (Brown dan Burns, 2011).

16

Gambar 2.4. Karbunkel

d. Impetigo

Impetigo merupakan suatu infeksi superfisial yang menular yang mempunyai dua bentuk klinis, yaitu nonbulosa dan bulosa. Pada impetigo nonbulosa lesi awal berupa pustula kecil, kemudian pecah hingga memperluas daerah dengan terjadinya eksudasi dan terbentuknya krusta.

Krusta akhirnya lepas dan meninggalkan bekas daerah yang kemerahan, yang akan hilang tanpa timbulnya jaringan parut. Pada impetigo bulosa, timbul lepuhan-lepuhan besar dan superfisial. Ketika lepuhan tersebut pecah, terjadi eksudasi dan terbentuk krusta, dan stratum korneum pada bagian tepi lesi mengelupas kembali (Brown dan Burns, 2011).

Pada infeksi lokal, pengobatan cukup dilakukan dengan antibiotik topikal seperti mupirosin, sedangkan pada infeksi yang lebih luas, dianjurkan untuk memberi antibiotik sistemik seperti flukloksasilin atau eritromisin (Brown dan Burns, 2011).

Gambar 2.5. Impetigo

e. Staphylococcal scalded skin syndrome

Keadaan yang jarang ini terjadi akibat infeksi stafilokokus tipe fag tertentu yang menghasilkan racun yang memecah epidermis pada stratum granulosum. Epidermis superfisial mengelupas dari lapisan di bawahnya, menghasilkan penampakan menyerupai kulit yang bersisik. Penyakit ini biasanya menyerang bayi dan anak-anak. Keadaan ini dapat diatasi dengan pengobatan flukloksasilin parenteral (Brown dan Burns, 2011).

Gambar 2.6. Staphylococcal scalded skin syndrome

2.2.4 Pioderma yang Disebabkan MRSA

Masalah utama infeksi S. aureus adalah munculnya galur yang resisten terhadap penisilin atau metisilin. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) adalah organisme yang multi resisten walaupun methicillin-resistant sebenarnya berarti

18

resisten terhadap antibiotik golongan ß-laktam (Travers et al., 2008). Dikenal dua bentuk MRSA, yaitu healthcare-associated methicillin-resistant S. aureus (HA- MRSA) dan community-acquired methicillin-resistant S. auerus (CA-MRSA).

HA-MRSA adalah MRSA yang menginfeksi individu dengan faktor risiko, misalnya dirawat inap, dilakukan pembedahan, dan keadaan imunosupresi, sedangkan CA-MRSA menginfeksi individu di masyarakat tanpa faktor risiko (Reed, 2007).

Infeksi tersering yang disebabkan MRSA adalah infeksi kulit dan jaringan lunak, gambaran klinisnya mirip pioderma karena methicillin-sensitive S. aureus (MSSA). Brasel dkk menyebutkan lesi kulit infeksi MRSA khas, yaitu menyerupai gigitan laba-laba (spider bite) dengan nekrosis sentral yang dikelilingi oleh eritema dan indurasi (Budiani dan Adiguna, 2014).

Diagnosa infeksi kulit oleh MRSA memerlukan anamnesis yang teliti mengenai faktor risiko, pemeriksaan fisis, pemeriksaaan penunjang, misalnya darah lengkap, pulasan gram swab luka, kultur dan uji sensitivitas, dan bila perlu pemeriksaan protein chain reaction (PCR) (Budiani dan Adiguna, 2014).

2.2.5 Penatalaksanaan

Apabila terdapat abses kutan, tindakan utamanya adalah insisi dan drainase, untuk abses atau bisul yang kecil tindakan ini cukup. Antibiotik diberikan bila terdapat abses yang berat dan luas, abses yang cepat berkembang menjadi selulitis, abses dengan tanda dan gejala sistemik, abses yang berhubungan dengan keadaan imunosupresi, abses pada usia tua, abses di daerah yang sulit dilakukan drainase, abses yang berhubungan dengan flebitis septik dan abses yang tidak membaik dengan insisi dan drainase saja (Hammond dan Baden, 2011).

Kultur dari abses serta infeksi kulit dan jaringan lunak purulen lainnya dianjurkan pada pasien yang diobati dengan antibiotik, pasien dengan infeksi lokal yang berat atau disertai tanda sistemik, pasien yang tidak membaik pada terapi awal, dan bila dipertimbangkan akan terjadi suatu kejadian luar biasa (Hammond dan Baden, 2011).

2.2.5.1 Pemilihan Antibiotik untuk Infeksi MSSA

Pilihan terapinya meliputi mupirosin dan asam fusidat sebagai terapi topikal.

Terapi lokal dengan salep atau krim mupirosin, pembersihan krusta, dan higiene yang baik cukup untuk menyembuhkan kasus ringan hingga sedang. Terapi sistemik yang dapat diberikan adalah golongan penisilin, misalnya dikloksasilin serta amoksisilin dengan asam klavulanat. Untuk pasien yang alergi terhadap penisilin, dapat diberikan azitromisin, klindamisin atau eritromisin (Craft et al., 2008).

2.2.5.2 Pemilihan Antibiotik untuk Infeksi MRSA

Jika diduga kuat infeksi oleh CA-MRSA, dapat dilakukan rawat jalan dan diberikan sulfametoksazol-trimetoprim, minosiklin, doksisiklin atau klindamisin.

Sulfametoksazol-trimetoprim secara mikrobiologis sangat efektif terhadap MRSA, tetapi hasil penelitian klinis tidak sebaik vankomisin. Hanya ada empat antibiotik yang diakui oleh FDA untuk pengobatan MRSA, yaitu vankomisin, linezolid, daptomisin dan tigesiklin (Liu et al., 2011).

2.3 Bawang Batak

Bawang (Allium) memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama sebagai penyedap masakan dan bahan membuat obat-obatan (kesehatan). Bawang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung unsur-unsur aktif, memiliki daya bunuh terhadap bakteri, dan sumber dari vitamin (Cahyono, 2007). Genus Allium ini cukup populer di kalangan petani sebagai tanaman yang dapat tumbuh dan bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama dan karenanya cukup digemari untuk ditanam, namun bagi beberapa orang bau yang dihasilkan bawang sangat mengganggu. Bau tersebut berasal dari kandungan sulfur dalam bawang, yang merupakan karakteristik dari genus ini. Genus Allium mempunyai lebih dari 500 spesies. Dari jumlah tersebut, jenis yang telah dibudidayakan dapat dibagi ke

20

dalam tujuh kelompok, salah satunya adalah Allium Chinense G. Don, yang juga disebut bawang rakkyo atau bawang batak (Block, 2010).

Allium chinense adalah tanaman obat dan tanaman bahan makanan yang sering dijumpai di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Di negara- negara Asia Timur, khususnya di Cina, tanaman ini sudah digunakan untuk mengobati angina pektoris, asma kardiak, dan antiagregasi antiplatelet. Dalam sebuah uji in vitro, dijumpai bahwa kandungan sulfur di dalam Allium chinense dapat memengaruhi kadar kolesterol plasma. Dalam penelitian lain, ditemukan juga bahwa kandungan steroidal di dalamnya mampu mencegah gangguan di jantung yang diakibatkan stress oksidatif (Lin et al., 2016). Allium chinense juga memiliki aktivitas antimikrobial dikarenakan kandungan alisin dan tiosulfinat di dalamnya. Bentuk transformasi dari kedua senyawa tersebut juga disebut memiliki aktivitas antimikrobial yang cukup poten. Karenanya, Allium chinense dapat menginhibisi banyak mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit (Gazzani dan Grusak, 2012).

2.3.1 Taksonomi

Taksonomi Allium chinense adalah sebagai berikut(ITIS, 2010):

Kingdom : Plantae Subkingdom : Viridiplantae Infrakingdom : Streptophyta Superdivisi : Embryophyta Divisi : Tracheophyta Subdivisi : Spermatophytina Kelas : Magnoliopsida Superordo : Lilianae Ordo : Asparagales Familia : Amarylidaceae Genus : Allium L.

Spesies : Allium chinense G. Don

2.3.2 Morfologi Tanaman

Allium chinense merupakan tanaman dengan umbi yang tumbuh bergugus- gugus, dengan diameter 1-1,5 cm, berwarna putih, kadang dijumpai semburat warna kemerahan, memiliki membran, dan bentuknya tidak berbelah-belah. Daun dari tanaman ini menyerupai batang, dengan lebar 1-3 mm, bersudut 3-5, dan berbentuk tabung. Batangnya bulat, dengan tinggi 20-40 cm, diselubungi daun hanya pada bagian bawahnya. Seludang bunganya berkatup dua dan keras. Bunga payung (umbella) berbentuk nyaris hemisferik, berbunga agak jarang. Panjang tangkai bunga tanaman ini mencapai 2-4 kali hiasan bunganya. Hiasan bunga berwarna ungu pucat, dengan segmen melebar yang berbentuk elips (Wu, 2013).

Gambar. 2.7. Tanaman Allium chinense Gambar. 2.8. Umbi Allium chinense

2.3.3 Kandungan Bawang Batak

Satu umbi bawang batak mengandung kurang lebih 109 kkal energi, 70,1 gram air, 0,8 gram protein, 0,1 gram lemak, 27,7 gram karbohidrat, 0,4 gram serat, 1,3 gram abu, 26 miligram kalsium, 9 miligram fosfor, 0,6 miligram zat besi, 0,5 miligram tiamin, 0,3 miligram riboflavin, 0,7 miligram niasin, dan 2

22

miligram asam askorbat (FAO, 1972). Allium chinense juga mengandung flavonoid, triterpenoid, dan steroid (Goda et al., 2012).

Senyawa yang dapat diidentifikasi dari fraksi netral minyak volatile Allium chinense adalah sulfida, tiolan, alkohol, aldehid, keton, furanon, dan lain-lain.

Diantara senyawa sulfur, dipropil disulfida menyusun sekitar 30% dari minyak Allium chinense. Minyak Allium chinense ditandai dengan banyaknya jumlah 2,3- dihidro-2-heksil-5-metilfuran-3-one (sekitar 20%) (Lim, 2013).

Dalam sebuah penelitian, ditemui bahwa N-(p-trans-kumaril)-tyramine dan N- (p-cis-kumaril)-tyramine, asam lunularik dan asam p-kumarik dapat diisolasi dari umbi Allium chinense. Selain itu, adenosin, guanosin dan triptofan, serta β- sitosterol dan β-D-glukosida dapat diisolasi dari fraksi yang larut dalam n-butanol.

Dari umbi Allium chinense, dapat juga diisolasi sebuah frustanol glikosida, yang disebut chinenoside I, dan empat saponin frustanol yang disebut chinenoside II dan III, IV, dan V. Chinenoside IV dan V diduga merupakan produk hidroksimetilasi dari chinenoside II dan III yang terjadi di dalam tanaman oleh enzim hidroksimetilase. Beberapa saponin bekerja sebagai antimikroba, di antara banyak efek yang dilaporkan, efek yang ditunjang dengan baik oleh bukti ialah penghambatan jalur ke steroid anak ginjal, tetapi senyawa ini menghambat juga dehidrogenase jalur prostaglandin (Lim, 2013).

2.3.4 Efek Antimikroba Bawang Batak

Aktivitas antimikrobial dari spesies Allium telah lama dikenal, dengan alisin, tiosulfinat lain, dan produk hasil transformasinya (Gazzani dan Grusak, 2012).

Allicin memiliki efek bakterisidal terhadap bakteri gram-positif dan gram-negatif, dikarenakan alisin dapat menginhibisi biosintesa RNA. Selain itu, alisin juga memiliki aktivitas inhibisi parsial terhadap DNA dan sintesa protein (Patra, 2012).

Tumbuhan Allium dapat menghambat mikroorganisme yang resisten terhadap obat-obatan dan biasanya bekerja dengan sinergis dengan obat-obatan antimikrobial yang sering digunakan. Senyawa turunan Allium menginhibisi mikroorganisme melalui reaksinya dengan grup sulfhydryl (SH) dari protein selular. Allium chinense juga mengandung flavonoid dan saponin yang memiliki

aktivitas antimikrobial (Gazzani dan Grusak, 2012). Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks protein di luar sel yang mengganggu kekuatan membran sel bakteri. Saponin merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan permeabilitas membran. Apabila saponin berinteraksi dengan sel bakteri, maka bakteri itu akan rusak atau lisis (Utami, 2013).

2.4 Metode Ekstraksi Maserasi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyaring simplisia hewani atau nabati menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir pelarut diuapkan dan serbuk atau massa yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Maserasi adalah proses pengeekstrakan serbuk simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan.

Secara teknologi, maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti pengadukan yang dilakukan secara kontinu (terus-menerus) (BPOM, 2010).

2.5 Pengukuran Aktivitas Antimikroba

Penentuan kerentanan suatu patogen bakteri terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan salah satu di antara dua metode utama: dilusi dan difusi.

Penting untuk menggunakan metode standar yang mengontrol semua faktor yang memengaruhi aktivitas antimikroba.

a. Metode dilusi

Substansi antimikroba dalam kadar bertingkat dicampurkan ke dalam medium bakteriologis solid atau cair. Biasanya digunakan substansi antimikroba dengan pengenceran dua kali lipat (log2). Medium kemudian diinokulasi dengan bakteri penguji dan diinkubasi. Titik akhir yang diambil adalah jumlah subtansi antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan˗atau membunuh˗bakteri penguji. Uji sensitivitas dilusi agar memakan banyak waktu, dan penggunaan mereka dibatasi hanya pada kondisi khusus. Uji dilusi kaldu tidak praktis dan

24

hanya digunakan jika dilusi dilakukan dalam tabung uji, tetapi tersedianya rangkaian dilusi kaldu yang sudah jadi untuk berbagai macam obat dalam lempeng mikrodilusi telah sangat memperbaiki sekaligus menyederhanakan metode tersebut. Keuntungan uji dilusi microbroth adalah mereka memungkinkan dilaporkannya hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah obat tertentu yang diperlukan untuk menghambat (atau membunuh) organisme yang diuji.

b. Metode difusi

Metode yang paling banyak digunakan adalah tes difusi lempeng. Suatu lempeng kertas saring yang mengandung obat dalam jumlah tertentu ditempatkan pada permukaan medium solid yang telah diinokulasi dengan organisme penguji di permukaannya. Setelah inkubasi, diameter zona hambat jernih yang mengelilingi lempeng diukur sebagai nilai kekuatan inhibitorik obat terhadap organisme penguji tersebut. Metode tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor fisik dan kimiawi di samping interaksi sederhana antara obat dan organisme (yaitu sifat medium dan difusibilitas, ukuran molekular, dan kestabilan obat). Bagaimanapun juga, standardisasi kondisi tetap memungkinkan penentuan kerentanan organisme.

Penghambatan di sekeliling lempeng yang mengandung obat antimikroba dalam jumlah tertentu tidak menandakan sensitivitas mikroba terhadap obat dalam konsentrasi yang sama per mililiter medium, darah, atau urin (Brooks et al., 2013).

2.6 Kerangka Teori

2.9. Gambar Kerangka Teori

Ekstrak umbi

bawang batak MRSA

Pioderma (folikulitis, furunkulosis, karbunkel, impetigo,

staphylococcal skin scalded syndrome) a. Alisin:

menginhibisi biosintesa RNA bakteri,

menginhibisi parsial DNA dan sintesa protein bakteri b. Flavonoid:

mengganggu integritas membran sel bakteri c. Saponin:

meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri

Penghambatan pertumbuhan

MRSA

Terapi:

a. vankomisin b. linezolid c. daptomisin d. tigesiklin

26

2.7 Kerangka Konsep

Variabel independen Variabel dependen

Gambar 2.10. Gambar Kerangka Konsep

Penghambatan pertumbuhan MRSA Ekstrak umbi bawang

batak

3.1 Rancangan Penelitian 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk melihat efek ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don.) terhadap pertumbuhan bakteri MRSA.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Proses determinasi tanaman dilakukan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Proses ekstraksi umbi bawang batak (Allium chinense G. Don.) dilakukan di Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

3.1.3 Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 sampai Desember 2017.

3.2 Objek dan Bahan Penelitian 3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isolat bakteri MRSA yang dimurnikan dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

28

3.2.2 Bahan Penelitian

Ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don.) dalam berbagai konsentrasi yang dibuat di Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

3.2.2.1 Kriteria Inklusi

a. Umbi bawang batak dalam keadaan segar dan baik.

b. Umbi bawang batak yang telah dideterminasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Persiapan dan Determinasi Umbi Bawang Batak

Umbi bawang batak diperoleh dari Berastagi, Sumatera Utara sebanyak 500 gram. Determinasi dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara dan bertujuan untuk memastikan kebenaran dari tanaman yang digunakan. Determinasi tanaman bawang batak dilakukan dengan mencocokkan ciri-ciri morfologi yang ada pada tanaman bawang batak terhadap kepustakaan dan dibuktikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sumatera Utara.

3.3.2 Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Umbi Bawang Batak 3.3.2.1 Kelompok Uji

Pada penelitian ini, terdapat 6 kelompok yang akan diuji, yakni:

Kelompok I : Kontrol negatif dengan menggunakan larutan DMSO Kelompok II : Eksperimen dengan menggunakan ekstrak etanol 96%

umbi bawang batak dengan konsentrasi 100%

Kelompok III : Eksperimen dengan menggunakan ekstrak etanol 96%

umbi bawang batak dengan konsentrasi 50%

Kelompok IV : Eksperimen dengan menggunakan ekstrak etanol 96%

umbi bawang batak dengan konsentrasi 25%

Kelompok V : Eksperimen dengan menggunakan ekstrak etanol 96%

umbi bawang batak dengan konsentrasi 12,5%

Kelompok VI : Eksperimen dengan menggunakan ekstrak etanol 96%

umbi bawang batak dengan konsentrasi 6,25%

3.3.2.2 Perhitungan Besar Sampel

Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan pengulangan sesuai rumus Federer:

(n-1) (t-1) ≥ 15

n = banyak pengulangan

t = perlakuan, dalam hal ini ada 6 perlakuan (kelompok negatif, perlakuan dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25%)

(n-1) (6-1) ≥ 15 (n-1) 5≥ 15 n-1 ≥ 3 n ≥ 4

Jadi banyaknya pengulangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebanyak 4 kali atau lebih, sehingga besar sampel adalah sebanyak 24.

3.3.2.3 Uji Aktivitas Antimikroba a. Alat

Alat-alat yang digunakan yaitu ose, tabung reaksi, cakram uji kosong, inkubator, dan jangka sorong.

b. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan yaitu ekstrak umbi bawang batak, biakan MRSA, media Mueller-Hinton Agar (MHA) dan larutan DMSO.

30

c. Teknik

Ekstrak etanol 96% umbi bawang batak disiapkan dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25%. Larutan DMSO disiapkan sebagai kontrol negatif.

Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan metode difusi agar. Sediaan bakteri MRSA diperoleh dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Biakan bakteri kemudian diencerkan dengan larutan NaCl menggunakan metode McFarland 0,5 (setara dengan 108 CFU/ml). Larutan bakteri kemudian dioleskan pada permukaan media Mueller-Hinton Agar (MHA).

Selanjutnya cakram uji kosong yang telah sebelumnya direndam selama 15 menit di dalam masing-masing stok konsentrasi ekstrak umbi bawang batak diletakkan di atas permukaan agar secara higienis di dalam biosafety cabinet. Lalu media diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Zona bening yang terbentuk kemudian diukur dengan menggunakan jangka sorong.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional

a. Variabel independen : Ekstrak bawang batak berbagai konsentrasi b. Variabel dependen : Penghambatan pertumbuhan MRSA

c. Definisi operasional

1) Ekstrak bawang batak adalah sediaan kental dibuat dengan menyaring simplisia nabati menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

2) Penghambatan pertumbuhan MRSA adalah penghambatan pertumbuhan MRSA yang ditandai dengan adanya zona bening di sekitar cakram.

a) Cara ukur : Pengukuran zona hambat dengan menggunakan jangka sorong dalam

satuan milimeter (mm).

b) Alat ukur : Jangka sorong

c) Hasil ukur :

i. Konsentrasi ekstrak yang menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri MRSA.

ii. Konsentrasi ekstrak yang tidak menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan bakteri MRSA.

d) Skala pengukuran : Nominal

3.5 Ethical Clearance

Penelitian ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tentang pelaksanaan penelitian kesehatan No: 226/TGL/KEPK FK USU-RSUP HAM/2017.

32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Determinasi Tumbuhan

Hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan oleh Herbarium Medanense Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa tumbuhan yang digunakan adalah bawang batak (Allium chinense G. Don) (Lampiran B).

4.2 Uji Aktivitas Antimikroba

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Desember di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan objek isolat MRSA yang dimurnikan dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan untuk melihat efek ekstrak umbi bawang batak terhadap bakteri MRSA. Bawang batak merupakan tumbuhan yang berasal dari genus allium. Tumbuhan dari genus allium merupakan tumbuhan yang telah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan dan obat tradisional. Berbagai senyawa antimikroba dari tumbuhan genus allium telah lama dikenal dengan alisin, tiosulfinat lain, dan hasil tranformasinya (Gazzani dan Grusak, 2012). Salah satu tanaman genus Allium yang telah banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia khususnya suku batak adalah bawang batak. Bawang batak (Gambar 4.1) mengandung alisin, saponin dan flavonoid yang memiliki aktivitas antimikrobial (Gazzani dan Grusak, 2012).

Senyawa antimikroba dari bawang batak diyakini dapat menghambat pertumbuhan MRSA.

Gambar 4.1 Bawang batak

Ekstrak umbi bawang batak dibuat di Laboratorium Obat Tradisional Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (Lampiran 4). Ekstrak kemudian diencerkan dengan DMSO dan dibuat dalam berbagai konsentrasi yakni 6,25%, 12,5%, 25%, 50% dan 100% (Gambar 4.2). Hal ini bertujuan untuk melihat kadar minimum larutan uji yang masih efektif menghambat pertumbuhan bakteri.

Gambar 4.2 Ekstrak bawang batak dalam berbagai konsentrasi

34

Hasil pengukuran pada 24 jam setelah inkubasi menunjukkan bahwa ekstrak umbi bawang batak menghambat pertumbuhan MRSA dengan terlihat adanya zona hambat di sekitar cakram yang sudah direndam dalam ekstrak umbi bawang batak dengan konsentrasi 50% dan 100%. Eksperimen dengan ekstrak umbi bawang batak dengan konsentrasi 25%, 12,5% dan 6,25% tidak menunjukkan

penghambatan pertumbuhan MRSA (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 Uji antimikroba terhadap MRSA dengan ekstrak konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50% dan 100%

Hasil penelitian mengenai efek antimikroba ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don) terhadap MRSA disajikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1 Hasil uji daya hambat ekstrak umbi bawang batak (Allium chinense G. Don.) terhadap pertumbuhan MRSA

Percobaan Penghambatan

Ekstrak umbi bawang batak

DMSO 6,25% 12,5% 25% 50% 100%

I - - - + + - II - - - + + - III - - - + + - IV - - - + + -

Keterangan:

- : Tidak ada penghambatan + : Ada penghambatan

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa hasil pengukuran pada 24 jam setelah inkubasi menunjukkan bahwa ekstrak umbi bawang batak menghambat pertumbuhan MRSA. Penghambatan pertumbuhan MRSA terlihat dengan terlihat adanya zona bening di sekitar cakram uji. Pada keempat percobaan, penghambatan pertumbuhan MRSA dimulai pada eksperimen dengan ekstrak umbi bawang batak dengan konsentrasi 50%. Penghambatan juga tampak pada eksperimen dengan ekstrak umbi bawang batak dengan konsentrasi 100%. Ekstrak dengan konsentrasi 25%, 12,5% dan 6,25% tidak menunjukkan adanya penghambatan terhadap pertumbuhan MRSA. DMSO yang digunakan sebagai kontrol negatif dari penelitian ini tidak memperlihatkan adanya zona hambat yang terbentuk. Berdasarkan teori, DMSO (dimetilsulfoksida) merupakan salah satu pelarut yang dapat melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun nonpolar yang tidak memberikan daya hambat pertumbuhan mikroba (Assidqi, 2012).