BAB IV

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter dan dampak bencana alam yang kini melanda Indonesia telah menyebabkan kegiatan ekonomi nasional mengalami kemundurun dan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak dari krisis tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, antara lain terganggunya kegiatan produksi, distribusi, ketersediaan pangan dan tingkat tukar mata uang Indonesia yang labil. Hal ini mengakibatkan naiknya harga kebutuhan hidup termasuk sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), semakin sempitnya kesempatan kerja yang pada akhirnya menyebabkan daya beli dan pendapatan masyarakat menurun. Menurunnya pendapatan penduduk secara otomatis telah menurunkan kondisi sosial dan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

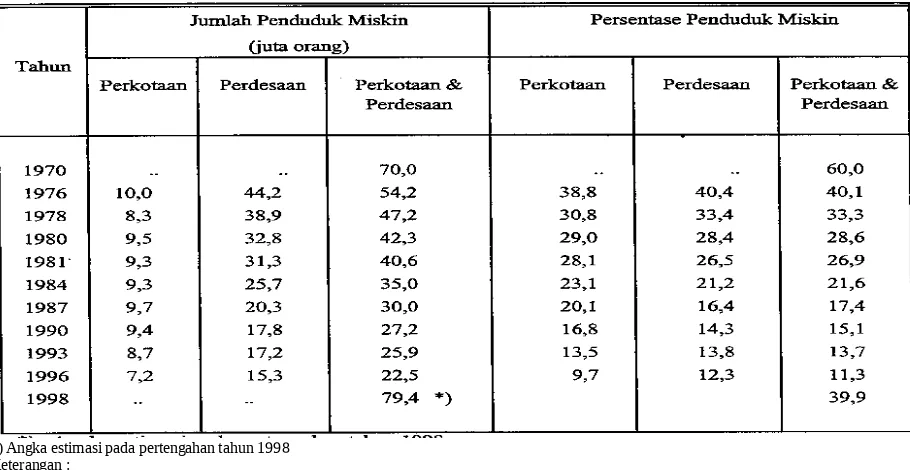

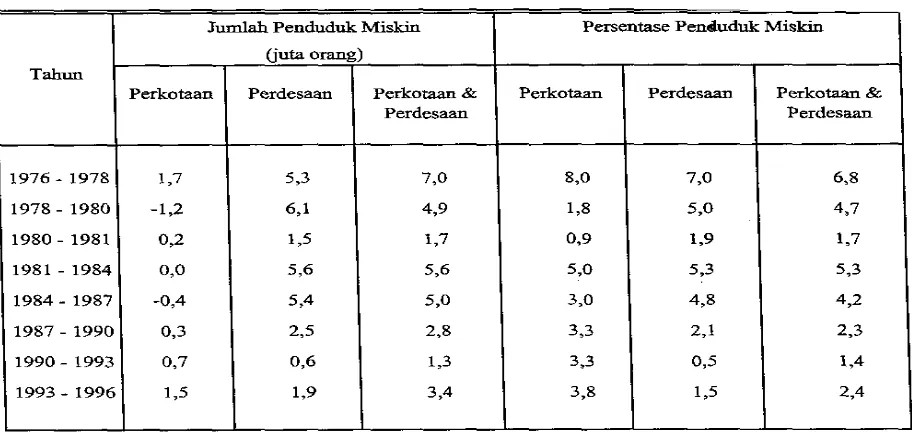

Jika diperhatikan perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin selama PJP I, terlihat bahwa meskipun pengurangan persentase dan jumlah penduduk miskin terus berlanjut, namun laju penurunannya makin mengecil. Bahkan pada akhir PJP I, atau dalam kurun waktu 1990-1993, penurunan persentase penduduk hanya sekitar 1,4% atau sekitar 1,3 juta orang. Jika diikuti kecenderungan ini, maka masalah kemiskinan akan sulit diatasi dalam jangka pendek. Penduduk miskin yang tersisa pada akhir PJP I adalah yang paling rendah keberdayaannya atau disebut dengan core poverty. Program-program pembangunan yang selama ini cukup efektif mengatasi kemiskinan menjadi tidak memadai lagi. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan berbagai program sektoral dan regional, dalam PJP II yang dimulai dengan Repelita VI diperlukan upaya tambahan yang khusus tertuju dan terarah hanya bagi kelompok penduduk miskin. Program penanggulangan kemiskinan yang paling utama dalam Repelita VI adalah Inpres Desa Tertinggal. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin telah turun menjadi 22,5 juta orang atau sekitar 11,3%. Ini berarti bahwa selama 3 tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,4 juta sedangkan penurunan persentase penduduk miskinnya sebesar 2,3%. Jika dibandingkan untuk kurun waktu yang sama sebelumnya (1990-1993), namum pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan (Tabel IV-1).

rangka itu program ini telah diperluas dengan program Takesra/ Kukesra, yang menghimpun dana dari anggota masyarakat yang lebih mampu. Upaya ini mencerminkan pula solidaritas sosial sebagai salah satu perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam Repelita VI adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut menjadi sekitar 12 juta orang, atau 6% dari seluruh penduduk Indonesia. Pada Repelita VII masalah kemiskinan absolut, seperti tercermin dari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian besar sudah teratasi. Demikian pula pada akhir Repelita VII desa-desa tertinggal telah dapat dibebaskan dari kondisi kemiskinan.

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah mengarahkan pembangunan sektoral dan regional untuk mengatasi kemiskinan. Dalam kaitan ini, berbagai kebijaksanaan pembangun- an yang telah dilakukan dalam PJP I dilanjutkan serta ditingkatkan. Di samping itu, diluncurkan pula program khusus penanggulangan kemiskinan dengan mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian penduduk miskin untuk bersama-sama melepaskan diri dari kemiskinan dalam kelompok-kelompok swadaya dengan semangat kooperatif yang dikembangkan di kalangan dan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut sifatnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dibedakan dalam tiga kelompok.

berpengaruh pula pada upaya penanggulangan kemiskinan. Di sektor pertanian misalnya, tercapainya swasembada pangan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup petani, sementara pembangunan prasarana memungkinkan penduduk miskin lebih mudah memasarkan hasil produksinya sehingga pada gilirannya pendapatannya juga meningkat.

Kedua, kebijaksanaan bersifat langsung yang ditujukan kepada kelompok penduduk miskin yang terbatas kemampuannya dan diarahkan pada peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat dan penduduk miskin adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama atau dalam wadah koperasi. Agar upaya-upaya tersebut menghasilkan nilai tambah, harus ada perbaikan akses penduduk miskin terhadap empat hal, yaitu : (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, berupa cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap pasar sehingga setiap produk dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan.

usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga yang memberi layanan kepada penduduk miskin.

B. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

Sesuai dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, program-program pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi program sektoral dan regional serta program khusus. Disamping itu dilakukan juga program yang mendukung keber- hasilan pelaksanaan program-program khusus.

1. Program Khusus

Memasuki PJP II atau Repelita VI, upaya menanggulangi kemiskinan ditingkatkan dengan mengembangkan upaya-upaya baru yang bersifat khusus.

a. Program IDT

Program IDT diarahkan kepada penduduk di desa-desa tertinggal yang merupakan kantung-kantung kemiskinan berdasar- kan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Penentuan desa tertinggal didasarkan atas data potensi desa yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1993. Dari informasi yang dikumpulkan dilakukan uji statistik untuk memilih variabel yang mempunyai korelasi dengan pendapatan penduduk dan diperoleh 25 variabel untuk daerah perkotaan dan 27 variabel untuk daerah perdesaan. Variabel- variabel tersebut terdiri dari 10 variabel potensi dan fasilitas desa, 8 variabel perumahan dan lingkungan, serta 7 variabel keadaan dan potensi penduduk disamping 2 variabel yang hanya berlaku untuk daerah perdesaan. Pada tahun 1994, untuk pelaksanaan program IDT tahun 1995/96, metodologi penentuan desa tertinggal ini dikaji ulang dan dihasilkan penyempurnaan variabel menjadi 17 variabel untuk daerah perkotaan (4 variabel potensi dan fasilitas desa, 5 variabel perumahan dan lingkungan, serta 8 variabel keadaan dan potensi penduduk) dan 18 variabel untuk daerah perdesaan (6 variabel potensi dan fasilitas desa, 3 variabel perumahan dan lingkungan, serta 9 variabel keadaan dan potensi penduduk).

yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 100 keluarga menerima hibah Rp 60 juta yang diberikan dalam 3 tahun anggaran.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program IDT selama dua tahun (1994/95 dan 1995/96), pemberian bantuan modal kerja bergulir yang dibarengi oleh pemberdayaan masyarakat ternyata sangat bermanfaat bagi penumbuhan usaha penduduk miskin yang selanjutnya akan menumbuhkan ekonomi rakyat. Sementara itu, wilayah-wilayah kepulauan dan pedalaman karena keterisolasian- nya, umumnya berada di Kawasan Timur Indonesia, belum terjangkau oleh pembangunan. Sehubungan dengan itu, sejak tahun ketiga Repelita VI program IDT diperluas dengan mencakup seluruh desa dari propinsi dan kabupaten kepulauan dan pedalaman. Propinsi-propinsi tersebut adalah Propinsi Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur. Sedangkan kabupatennya adalah Kabupaten Nias dari Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Riau Kepulauan dari Propinsi Riau, Kabupaten Sangihe Talaud dari Propinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Banggai dari Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian jumlah desa IDT telah menjadi 28.376 desa.

dalam 40 bulan dapat mencapai Rp 320.000,- per keluarga. Sumber dana untuk hibah Takesra maupun kredit Kukesra, berasal dari sumbangan para pengusaha besar. Pada awalnya, para pengusaha besar yang tergabung dalam "Kelompok Jimbaran" memberikan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah kemiskinan. Selanjutnya, sumbangan tersebut didapatkan dari mereka yang memperoleh penghasilan di atas Rp 100 juta setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 2% dari penghasilan tersebut.

Di samping kedua program tersebut, Sektor Kesejahteraan Sosial juga memantapkan program-program yang langsung diarahkan kepada penduduk miskin dan fakir miskin. Program dan kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Repelita I dan diarahkan kepada penduduk yang menyandang masalah sosial seperti fakir miskin, masyarakat terasing, lanjut usia, dan anak terlantar. Dalam Repelita VI program kesejahteraan sosial ini lebih diutamakan di desa-desa non-IDT di antaranya dikenal sebagai program KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

bantuan pada tahun anggaran 1995/96 adalah 22.094 desa dengan alokasi dana sebesar Rp 441,88 miliar. Pada pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI, jumlah desa yang mendapatkan bantuan ditambah dengan desa-desa yang sulit dijangkau seperti di wilayah- wilayah kepulauan dan pedalaman. Jumlah desa yang memperoleh bantuan pada tahun anggaran 1996/97 adalah sebanyak 22.054 desa dengan alokasi dana sebesar Rp 441,08 miliar. Pada tahun anggaran 1997/98 jumlah desa yang menerima bantuan tinggal sebanyak 6.573 desa (dengan alokasi dana Rp 131,46 miliar), sedang pada tahun anggaran 1998/99 direncanakan 3.761 desa dengan alokasi dana Rp 75,82 miliar.

Jumlah desa yang telah mencairkan dana bantuan untuk tahun pertama Repelita VI mencapai 20.627 desa (99,98%) sedang dana yang dicairkan mencapai Rp 411,83 miliar (99,37%). Dari dana tersebut sekitar Rp 229,22 miliar (55,55%) telah dikembalikan kepada pokmas dan selanjutnya telah digulirkan sebesar Rp 79,66 miliar. Pada tahun 1995/96, 21.584 desa (97,69%) telah mencairkan dana sebesar Rp 431,61 miliar (97,69%) dengan pengembalian mencapai Rp 115,39 miliar (26,11%), dan yang digulirkan mencapai Rp 32,8 miliar. Jumlah desa yang telah mencairkan dana tahun 1996/97 adalah 19.264 desa (87,35%) atau mencapai Rp 366,35 miliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai Rp 29,00 miliar dengan pengguliran sebesar Rp 23,35 miliar. Untuk tahun 1997/98 telah dicairkan Rp 85,38 miliar (64,95%) dari dana sebesar Rp 131,46 miliar.

sebesar Rp 20.000,- per desa/kelurahan, untuk pemerintah daerah tingkat II sebesar Rp 100.000,- per desa/kelurahan, pada tingkat kecamatan sebesar Rp 500.000,- untuk setiap desa/kelurah-an, dan pada tingkat desa Rp 600.000,- untuk tiap desa/kelurahan. Di samping itu mulai tahun 1995/96 desa-desa yang dikategorikan terpencil mendapatkan tambahan dana BOP sebesar Rp 300.000 untuk setiap desa, dan Rp 100.000,- untuk setiap kecamatan yang mempunyai desa terpencil. Selama 3 tahun anggaran (1994/95-1996/97) telah dialokasikan dana BOP sebesar Rp 95,49 miliar. Sejak tahun 1997/98, dana BOP dialokasikan melalui Inpres Bantuan Desa.

Jumlah pokmas yang dibentuk penduduk miskin pada tahun pertama Repelita VI (tahun 1994/95) sebanyak 89.273 pokmas dengan jumlah anggota sebanyak 2.475.396 orang. Secara kumulatif jumlah tersebut pada tahun kedua Repelita VI (tahun 1995/96) meningkat menjadi sebanyak 106.960 pokmas dengan jumlah anggota sebanyak 2.873.612 orang, dan pada tahun ketiga Repelita VI (tahun 1996/97) meningkat menjadi 123.000 pokmas dengan jumlah anggota 3.446.573 orang. Hingga tahun keempat Repelita VI (tahun 1997/98) secara kumulatif jumlah pokmas meningkat menjadi 136.273 pokmas dengan jumlah anggota sebanyak 4.031.954 kepala keluarga.

meningkat. Di beberapa daerah juga dilaporkan bahwa dengan bantuan dari program IDT penduduk miskin terlepas dari jeratan rentenir dan dapat membiayai kembali pendidikan anak-anak mereka yang putus sekolah.

Hasil-hasil Program IDT yang disurvei BPS (akhir 1997) mencakup 3.303 Pokmas IDT di 1.107 desa menunjukkan dampak ekonomi yang cukup besar dari program IDT terhadap penduduk miskin. Dampak ekonomi ini diukur dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembelian barang konsumsi tahan lama (perabot rumah tangga), dan bahkan sebagian sudah dapat memperbesar prasarana produksinya.

Lebih dari tiga perempat (76,5%) dari seluruh pokmas menerima bantuan IDT dalam bentuk uang, sedang sebagian lainnya dalam bentuk barang atau campuran antara barang dan uang. Sementara itu, 72,4% dari usaha yang dilakukan sesuai dengan ketrampilan dan keinginan, sedang lebih dari separuh usahanya sudah dilakukan sebelum mendapat bantuan IDT, yang berarti lebih dari separuh usaha merupakan pengembangan usaha yang sudah ada.

Survei pokmas IDT oleh BPS ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa program IDT memang telah mencapai sebagian tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin. Survei ini menunjukkan bahwa 82,5% dari anggota pokmas menggunakan paling sedikit 75% dana yang diterima untuk usaha. Sedangkan usaha yang sampai kini masih berjalan sebesar 70,5% untuk di Luar Jawa dan 76,6% untuk Jawa. Artinya usaha atau kegiatan ekonomi yang dikembangkan dengan dana IDT hanya sekitar 23-29% yang gagal atau menemui kesulitan. Di samping itu ditunjukkan juga bahwa 86,4% pokmas di Luar Jawa dan 81,4% pokmas di Jawa sudah mempunyai ketentuan dan kesepakatan mengenai pengembalian pinjaman oleh anggota.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program IDT selama tiga tahun ini sangat menggembirakan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan maka kekurangan-kekurangan yang masih ada dapat diperbaiki.

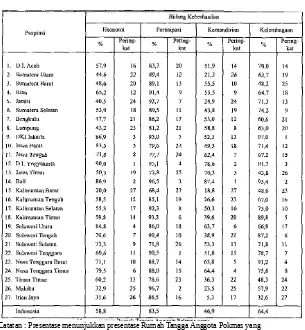

Dampak keberhasilan yang telah dirasakan oleh rumah tangga anggota pokmas IDT (Tabel IV-6) adalah sebagai berikut:

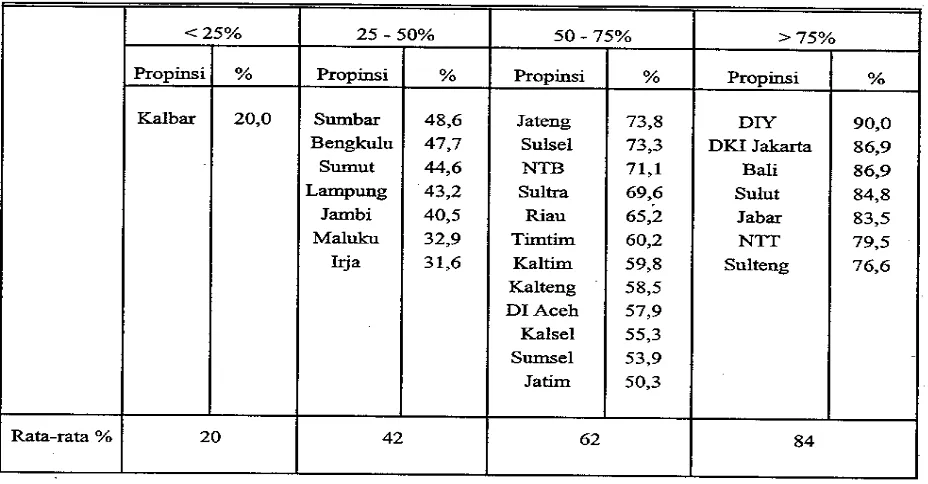

(1) Dampak Ekonomi

Di lima propinsi "teratas" dampak ekonomi sudah dirasakan oleh 80% dari anggota pokmas yaitu di propinsi-propinsi D.I. Yogyakarta (90,0%), Bali dan DKI Jakarta (86,9%), Sulawesi Utara (84,8%), dan Jawa Barat (83,5%). Sementara itu, Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai persentase yang cukup tinggi, yaitu 79,5%, yang merupakan propinsi keenam tertinggi dalam peringkat dampak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di propinsi yang miskin sumber daya alam tidak selalu tertinggal dalam semangat mengentaskan diri dari kemiskinan. Sedangkan dampak ekonomi paling rendah tercatat di Propinsi Kalimantan Barat (20,0%) antara lain disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dan banyaknya anggota pokmas IDT yang meninggalkan kepemilikannya pindah ke tempat lain Secara keseluruhan hanya di 8 propinsi dampak ekonomi ini kurang dari 50%. Sembilan belas propinsi lainnya mempunyai rata-rata tingkat keberhasilan ekonomi 71%.

(2) Dampak Partisipasi

Jika diperhatikan persentase dampak partisipasi ini ternyata hanya 6 propinsi mempunyai dampak kurang dari 80%, yaitu Timor Timur (78,6%), Jawa Tengah (77,7%), Jawa Timur (72,8%), Sulawesi Selatan (71,8%), dan Kalimantan Barat (68,4%). Sementara itu, hampir separoh dari propinsi mempunyai persentase yang mendekati atau di atas 90%.

(3) Dampak Kemandirian

Dampak kemandirian amat erat kaitannya dengan dampak partisipasi. Gambaran yang diberikan dengan indikator ini adalah kemandirian usaha yang dilakukan oileh anggota pokmas, misalnya penggunaan sebagian hasil usaha untuk memperbesar usaha, pembayaran angsuran tidak berpengaruh buruk kepada jalannya usaha, masalah kekurangan dana, pemasaran, dan lain-lain.

Sementara itu, lima propinsi dengan persentase paling kecil adalah Irian Jaya (terkecil, 5,3%), Kalimantan Barat (18,8%), Sumatera Utara (21,3%), Maluku (23,5%), dan Jambi (24,9%). Rendahnya kemandirian di Sumatera Utara dan Jambi mungkin sebagai dampak dari musibah yang terjadi di kedua daerah itu, yaitu kematian masal dari babi IDT yang dipelihara serta banjir dan gunung meletus di Jambi.

(4) Dampak Keberhasilan Kelembagaan Pokmas

Lembaga-lembaga masyarakat setempat cukup berpengaruh dalam menjamin proses pelaksanaan program IDT menjadi gerakan masyarakat dan gerakan nasional penanggulangan/penghapusan kemiskinan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat inilah yang menjamin keberlanjutan program sehingga akhirnya gerakan menjadi milik masyarakat sendiri. Hal ini mendukung temuan bahwa Propinsi Bali, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat mempunyai persentase dampak tinggi, yaitu masing-masing 95,4%, 91,7%, dan 91,2% walau yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 97,0%.

Tingginya dampak untuk DKI Jakarta bukan karena aspek budaya tetapi karena aspek sosial dan komunikasi antara anggota dan pengurus pokmas yang dengan mudah dilaksanakan. Yang cukup mengherankan adalah rendahnya dampak kelembagaan untuk Propinsi Sumatera Barat (48,2%) yang merupakan nomor tiga terendah diatas Jawa Timur (43,8%) dan Irian Jaya (32,6%).

berada di 5 peringkat atas, Propinsi DI Yogyakarta dan Bali merupakan propinsi yang paling berhasil dalam program IDT. Kedua propinsi ini menduduki posisi lima teratas untuk keempat jenis keberhasilan tersebut. Sementara DKI Jakarta termasuk dalam 3 dari 4 keberhasilan karena pada kemandirian berada di peringkat 13.

Keberhasilan Propinsi DIY dan Bali dalam program IDT erat kaitannya dengan semangat "guyup rukun" atau kekompakan warganya dalam kegiatan ekonomi pokmas. Dalam masyarakat Bali pelaksanaan program IDT sangat berhasil melalui penyusunan aturan-aturan adat yang disebut "awig-awig" yang pantang dilang- gar anggotanya.

b. Program Takesra/Kukesra

Pelaksanaan program Takesra/Kukesra dimulai dengan gerakan sadar menabung. Untuk membuka rekening Takesra di bank, setiap keluarga diwajibkan menabung minimal sebesar Rp 2.000,-. Bagi keluarga Pra-S dan KS I disediakan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut yang pendanaannya bersumber dari sumbangan para pengusaha besar. Untuk tujuan itu disediakan dana sebesar Rp 22,9 miliar, yang sampai dengan 31 Desember 1997 terserap sebesar Rp 21,8 miliar (94,9%), dan mencakup 10,7 juta keluarga yang tersebar di 27 propinsi. Jumlah tabungan ini sampai Desember 1997 sudah berkembang menjadi lebih dari Rp 76,5 miliar dengan menghasilkan bunga sebesar Rp 760,8 juta yang sudah dibayarkan kepada penabung. Dari persentase penyerapan dana Takesra antarpropinsi, di Propinsi Maluku telah terjadi penyerapan sebesar 100,0% disusul oleh Propinsi Sulawesi Utara (99,8%). Propinsi Nusa Tenggara Barat, di lain pihak, merupakan propinsi yang penyerapannya paling rendah, meskipun angkanya cukup tinggi, yaitu 74,3%.

Di samping bantuan Takesra, keluarga Pra-S dan KS I juga memperoleh pinjaman modal kerja yang mudah, cepat, dan berbunga ringan. Pinjaman atau kredit diberikan secara bertahap mulai dari Rp 20.000,-; Rp 40.000,-; Rp 80.000,-; Rp 160.000,-; dan Rp 320.000,-per kepala keluarga. Sedangkan jangka waktu pengembalian pinjamannya disesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman yaitu mulai 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, dan 12 bulan.

propinsi, 5 propinsi melaporkan penyerapan dana lebih dari 100% dengan penyerapan tertinggi tercatat untuk D.I. Yogyakarta yaitu 166,9%. Angka sangat tinggi ini dimungkinkan karena angsuran kredit yang masuk selanjutnya segera dipakai untuk memberikan kredit kepada anggota lain. Penyerapan yang cukup rendah ditunjukkan Propinsi Maluku (46,1%) dan Irian Jaya (49,4%). Rendahnya penyerapan di kedua propinsi ini karena seluruh desa di kedua propinsi ini mendapat bantuan program IDT mulai tahun anggaran 1996/97 sedangkan besarnya dana Kukesra didasarkan atas pendataan keluarga tahun sebelumnya, yaitu tahun 1995.

Di samping keberhasilan dalam program IDT, dilaporkan juga bahwa Propinsi Bali sudah bebas dari Keluarga Sejahtera II. Keberhasilan ini ditunjang oleh kemitraan antara kelompok UPPKS dan BUMN serta pengusaha swasta. Selain Propinsi Bali, 36 kabupaten/kotamadya di berbagai propinsi telah bebas Keluarga Pra-Sejahtera.

Kelompok UPPKS yang telah menyelesaikan pelatihan dasar dan dinilai layak melakukan usaha diberikan Sertifikat Kelayakan Usaha (SKU) dan sejak bulan Januari 1997 kepada mereka 00diberikan kesempatan untuk mendapatkan Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang dananya bersumber dari pengumpulan 5% keun-tungan BUMN. Sampai akhir Desember 1997 tercatat 3.839 kelompok UPPKS yang telah memperoleh SKU dan 942 kelompok UPPKS yang telah memanfaatkan KKU dengan jumlah kredit sebesar Rp 2,8 miliar.

Ciri khas dari kelompok UPPKS adalah semua anggotanya wanita, walaupun sering ditemui ketua kelompoknya pria karena diperlukan kepemimpinan dan panutannya. Dengan kekhasan ini, program Takesra/Kukesra sekaligus merupakan program yang meningkatkan peranan wanita. Ibu-ibu yang semula hanya sebagai "Ibu Rumah Tangga" dan penerima hasil dari usaha suami telah mampu memberikan sumbangan pendapatan dan hasil usaha kepada keluarga, sehingga peranan wanita dalam pembangunan meningkat.

serta LSM. Hingga bulan September 1997, jumlah BMS yang telah aktif berfungsi sebanyak 3.951 tersebar di 11 propinsi.

Salah satu ciri dari keluarga miskin adalah memiliki kemam-puan yang terbatas untuk membiayai pendidikan anaknya. Pemberdayaan keluarga miskin dalam jangka panjang tidak akan ada artinya tanpa memikirkan pemberdayaan anak-anak mereka. Tanpa pengentasan anak-anak mereka dari kebodohan, generasi baru dari keluarga miskin akan tetap dalam kebodohan yang juga menjadi penyebab kemiskinan. Berhubung dengan itu, telah dilakukan upaya memadukan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dengan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Melalui kerjasama ini dilakukan peningkatan kepedulian masyarakat, khususnya keluarga yang telah mampu, agar membantu anak-anak dari keluarga Pra-Sejahtera dan

kemudian mengembangkan berbagai usaha lain berupa industri rumah tangga seperti pembuatan batu bata, krupuk, gula, minyak kelapa, tenun, sulam, dan beragam macam makanan kecil. Kelompok lain mengembangkan usaha perikanan, pertukangan, dan lain-lain. Kelompok sasaran Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) adalah kelompok orang-orang miskin plus, yaitu orang- orang miskin yang sekaligus menyandang rawan sosial, termasuk di dalamnya fakir miskin, anak-anak terlantar, penyandang cacat fisik, cacat moral, lanjut usia, dan lain-lain. Prokesos mencakup 16 jenis kegiatan, 9 di antaranya yang tergolong prioritas adalah: (1) bantuan kesejahteraan sosial untuk orang-orang miskin; (2) pembinaan kesejahteraan sosial untuk masyarakat terasing; (3) rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi penyandang cacat; (4) pelayanan sosial untuk orang-orang lanjut usia; (5) pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak-anak terlantar; (6) peningkatan peran wanita dalam pembangunan kesejahteraan sosial; (7) pembinaan kesejahteraan keluarga muda; (8) pembinaan karang taruna; dan (9) rehabilitasi sosial daerah kumuh.

Kelompok sasaran Prokesos tersebar di daerah perdesaan dan perkotaan. Bantuan kesejahteraan sosial untuk fakir miskin, diberikan dalam bentuk natura/barang, sebagai modal; usaha bergulir kepada KUBE. Hasil usaha lebih lanjut digulirkan kepada keluarga fakir miskin lainnya yang belum memperoleh bantuan. Untuk sasaran fakir miskin, selama Repelita VI sampai dengan tahun 1997/98, secara kumulatif telah terbentuk 18.945 KUBE di 3.918 desa dengan anggota 189.450 kepala keluarga.

pendam-ping yang diambil dari anggota masyarakat setempat, sedangkan PSK adalah pendamping tingkat kecamatan yang ditugaskan khusus oleh Departemen Sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan kepada KUBE pada seluruh wilayah kecamatan. PSM adalah anggota masyarakat biasa, sedangkan PSK adalah pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Sosial.

d. Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan

Departemen Dalam Negeri dan Bappenas, Program Takesra/Kukesra yang dikoordinasikan oleh BKKBN, dan Program Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Departemen Sosial.

Hasil Sidang Kabinet Terbatas MPMK, khususnya yang kedua, telah "disosialisasikan" ke daerah oleh pejabat dari berbagai instansi seperti Bappenas, BKKBN, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Upaya sosialisasi tersebut, yang juga disebut dengan Bimbingan Terpadu, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi para pengelola dan pelaksana tentang Prokesra, mengoptimalkan program-program dan kegiatan sektoral yang merupakan bagian Prokesra secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, dan untuk memasyarakatkan sistem koordinasi dan pemantauan Prokesra.

2. Program-program Sektoral dan Regional

Sejak awal, pembangunan nasional ditujukan untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat sehingga semua program berupaya mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk menjangkau kelompok sasaran dari sektor yang bersangkutan.

Beberapa program yang mempunyai pengaruh besar pada pengurangan kemiskinan antara lain adalah Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) oleh Departemen Pertanian, dan program-program lain dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PIR Trans dan HTI-Trans), Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (Kredit Candak Kulak dan berbagai skim kredit), Departemen Dalam Negeri (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang selanjutnya diubah menjadi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangun- an di Daerah (P5D) dan berpedoman pada Sasaran Repelita Tahunan yang diawali dari daerah (Sarlitada).

Beberapa program sektoral juga dilaksanakan untuk menun-jang upaya penanggulangan kemiskinan seperti Kartu Sehat khusus untuk penduduk miskin oleh Departemen Kesehatan, wajib belajar oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, padat karya oleh Departemen Tenaga Kerja, dan program-program sektoral lainnya. Program-program ini memang tidak langsung diarahkan kepada penduduk miskin, tetapi keberhasilannya akan mendukung terca-painya sasaran penanggulangan kemiskinan.

a. Program P4K

Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) yang dimulai tahun 1986 adalah program bantuan dana yang diberikan kepada petani kecil yang pendapatan- nya di bawah garis kemiskinan atau yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras per kapita atau kurang. Besar pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK). Jangka waktu pinjaman adalah 12, 15, dan 18 bulan termasuk tenggang waktu pembayaran angsuran 3 atau 6 bulan. Masa tenggang tersebut hanya diberikan apabila memang benar-benar diperlukan. Seluruh anggota KPK bertanggung jawab atas pengembalian seluruh pinjaman yang diterima KPK dengan sistem tanggung renteng.

kredit yang diserap mencapai Rp 91,3 miliar dengan pengembalian kredit sebesar Rp 65,7 miliar, sisa pinjaman sebesar Rp 25,6 miliar, dan tunggakan kredit sebesar Rp 2,2 miliar (2,42%). Pengembangan Program P4K dalam jangka panjang diarahkan kepada penyempurnaan program/proyek peningkatan pendapatan perdesaan dengan sasaran sekitar 800.000 keluarga miskin.

b. Program PHBK

Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) dirintis oleh Bank Indonesia pada tahun 1989 sebagai proyek ujicoba dan mencakup 4 propinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, dan Bali. Tujuan PHBK adalah tersedianya pelayanan keuangan yang layak bagi Kelompok Simpan Pinjam/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSP/KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dan beranggotakan petani kecil serta pengusaha mikro di sektor ekonomi rakyat perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan PHBK diarahkan untuk memperkuat KSP/KSM sebagai lembaga keuangan informal dan memprakarsai atau mempromosikan hubungan bank dengan KSP/ KSM melalui kegiatan-kegiatan pengenalan, pelatihan, dan pembenahan KSP/KSM bekerjasama dengan lembaga yang membentuk dan membina KSP/KSM yakni Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) baik milik pemerintah maupun LSM.

Utara, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Bali, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan bulan Januari 1994, PHBK telah berhasil menghubungkan 1.348 KSM (dengan anggota 40.000 orang) dengan 65 bank. Jumlah kredit yang disetujui mencapai Rp 12,1 miliar, tabungan beku yang dihimpun dari anggota kelompok mencapai Rp 1,9 miliar, dan tingkat pengembalian kredit mencapai 96,3%. Dapat dikatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah apabila dibina dengan tepat dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi secara mandiri.

Sampai dengan tahun anggaran 1996/97, jumlah KSM yang terbentuk sebanyak 7.587 KSM dengan kredit yang disalurkan sebesar Rp 51,7 miliar, posisi kredit sebesar Rp 22,5 miliar, tabungan sebesar Rp 9,0 miliar, sedangkan tunggakan sebesar Rp 1,1 miliar. Program PHBK juga telah menjangkau 17 propinsi, yang dalam jangka panjang akan dikembangkan sehingga menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Di samping itu, dalam perkembangannya program PHBK juga diarahkan agar terkait dengan program-program kredit yang lain, dan diharapkan dapat menjadi "payung" mekanisme pelayanan kredit bagi ekonomi rakyat.

c. Program UED-SP

Pinjaman diberikan untuk kegiatan ekonomis produktif dengan menekankan atas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan, dan kesungguhan calon peminjam.

Pada tahun 1995/96 telah dilakukan kegiatan perintisan penumbuhan 622 UED-SP yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif melalui pelatihan 157 orang tenaga asistensi untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan UED-SP, serta pelatihan 1.866 calon pengelola SP. Bantuan modal telah diberikan kepada UED-SP sebesar Rp 6,5 juta untuk setiap UED-UED-SP. Penyalurannya antara lain diberikan kepada 332 UED-SP di desa non-IDT. Dalam jangka panjang UED-SP diharapkan menjadi lembaga pengelola dana bantuan desa dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat.

d. Program Padat Karya

Untuk menanggulangi permasalahan pengangguran tersebut, telah diambil langkah-langkah penciptaan lapangan kerja produktif yang pada tahun 1997/98 sebagai program mendesak (crash program) padat karya selama sekitar 80 hari dimulai pada awal Januari 1998 sampai akhir Maret 1998. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 12 kotamadya dan 18 kabupaten yang tersebar di daerah Jabotabek dan di beberapa daerah pengirim tenaga kerja ke Jabotabek, daerah Bandung dan sekitarnya, serta daerah Surabaya dan sekitarnya. Secara keseluruhan, kegiatan padat karya tersebut direncanakan menyerap sekitar 4.320.000 orang hari (OH) atau sekitar 54.000 orang per hari selama 80 hari dengan upah sebesar Rp 7.500 per orang per hari.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan/perbaikan ringan sarana/prasarana umum seperti saluran drainase, alur sungai, jalan lingkungan, irigasi, dan embung/kolam desa. Pemilihan dan pelaksanaan kegiatan tersebut ditentukan serta dikoordinasikan oleh daerah tingkat II.

Dalam tahun 1998/99 sebagai tahun terakhir Repelita VI program ini akan dilanjutkan dan diperluas, sehingga dapat lebih banyak menampung dampak krisis moneter pada lapangan kerja, khususnya tenaga kerja harian lepas yang bekerja di sektor konstruksi dan pekerja-pekerja di sektor pertanian di perdesaan.

e. Program ABRI Manunggal

(RAK Juang) bagi penyelenggaraan sishankamrata tersebut. Berbagai upaya dalam mewujudkan RAK Juang tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan teritorial yang menyangkut segala ikhwal yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan "pembinaan wilayah" yang diarahkan pada kesejahteraan dan berdaya guna bagi Hankam dan "pembinaan teritorial" yang dititikberatkan pada penyusunan potensi Hankam.

Dengan pengertian dari berbagai kegiatan tersebut, sejak Repelita II secara sistematis telah diupayakan berbagai kegiatan secara terencana untuk membantu peningkatan pemerataan pembangunan daerah, utamanya daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal lainnya.

Adapun wujud dari kegiatan tersebut dituangkan dalam program ABRI Manunggal yaitu: ABRI Masuk Desa (AMD), Manunggal Aksara, Manunggal KB, Operasi Baskara Jaya, dan Operasi Bakti lainnya. Kegiatan ABRI Manunggal sampai tahun keempat Repelita VI telah dilakukan 78 kali dari rencana 96 kali atau 81,0%, dengan kegiatan antara lain berupa:

1) Pembangunan prasarana fisik berupa jalan-jalan kampung, saluran irigasi, gorong-gorong, dan jembatan;

2) Pembangunan sarana perdesaan berupa masjid, gedung sekolah dan kantor desa;

3) Pembinaan masyarakat tentang P-4 dan bela negara, pendampingan program IDT oleh personel Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan pembinaan mental;

Untuk propinsi Timor Timur, sejak tahun anggaran 1994/95 telah dilaksanakan program Rehabilitasi Wilayah Terpadu (RWT) dan untuk propinsi Irian Jaya dimulai tahun 1996/97. Program RWT ini merupakan kegiatan bakti ABRI yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, terutama kekhususan wilayah. Program RWT antara lain adalah pembimbingan masyarakat mengenai cara-cara bertani, penangkapan ikan dan beternak di samping kegiatan fisik lainnya.

f. Penanganan Bencana Kekeringan di Irian Jaya

Di Propinsi Irian Jaya, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, dan Merauke, telah terjadi kekeringan panjang yang mengakibatkan korban jiwa karena penduduk tidak dapat menanam bahan makanan pokoknya, yaitu ubi jalar. Keadaan ini menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi lebih parah. Berhubung dengan itu, upaya penanganan bencana kekeringan di Propinsi Irian Jaya ini sangat terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Bakornas PB telah mengkoordinasikan berbagai instansi terkait di tingkat pusat dan telah menyalurkan bantuan dari Pemerintah maupun masyarakat sejak bulan Oktober 1997. Sedangkan di tingkat daerah, Satkorlak dan Satlak PB melaksanakan penyaluran bantuan tersebut sampai titik-titik distribusi. Di samping itu telah dilakukan upaya terpadu dari berbagai departemen dan instansi yang mencakup pelaksanaan crash program pengadaan pangan, obat-obatan, penyediaan air bersih, dan pengadaan pelayanan kesehatan.

yang secara khusus ditugaskan untuk mendampingi pokmas dengan mendapat imbalan jasa dari Pemerintah. Sifat penugasan dari pendamping khusus adalah purna waktu sehingga mereka disebut sebagai Pendamping Purna Waktu.

Pada awal pelaksanaan program IDT dikenali 3.942 desa yang tingkat kemiskinannya parah sehingga pokmasnya memerlukan pendamping. Berhubung dengan itu, sejak tahun 1994/95 telah direkrut dan ditempatkan pendamping sarjana yang disebut sebagai Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W). Jumlah SP2W adalah 3.942 terdiri dari 713 Petugas Sosial Kecamatan (PSK) dari Depar-temen Sosial, 1.094 Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP) dari Departemen Tenaga Kerja, 200 Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dari Departemen Pendidikan dan Kebu-dayaan, 1.007 orang dari Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS), dan 928 orang direkrut oleh Pemda bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Selanjutnya, untuk menunjang kebijakan memasukkan desa-desa terpencil di 4 propinsi dan 4 kabupaten, sejak tahun 1996/97 telah direkrut 4.481 pendamping purna waktu (P2W) yang dilatih dari unsur tokoh masyarakat desa setempat.

b. Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal

tambatan perahu, serta prasarana air bersih dan sanitasi (fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK). Sebagai strategi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa, pekerjaan dilaksana- kan langsung oleh masyarakat melalui wadah LKMD dengan bantuan teknis dari konsultan pendamping untuk wilayah kawasan barat Indonesia (KBI). Untuk wilayah kawasan timur Indonesia (KTI) digunakan rekanan lokal yang diwajibkan menjalin kerjasama operasional dengan masyarakat desa dalam penyediaan bahan lokal, tenaga kerja lokal, dan sebagian pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat dalam wadah LKMD. Dengan cara ini dapat terjadi proses interaksi alih teknologi dari tenaga terampil kepada masyarakat desa.

Pada tahun 1995/96 (yaitu tahun kedua Repelita VI) dialokasikan dana sebesar Rp 258,5 miliar untuk menjangkau 2.050 desa tertinggal sedang alokasi tahun 1996/97 meningkat menjadi sebesar Rp 329,2 miliar untuk menjangkau 2.627 desa tertinggal. Kemudian pada tahun 1997/98 disediakan dana sebesar Rp 613,4 miliar untuk menjangkau 4.986 desa tertinggal. Dengan dana tersebut, secara keseluruhan selama dua tahun telah dibangun jalan sepanjang 13.710,51 kilometer, jembatan sepanjang 44.914 meter, 941 unit tambatan perahu, 11.555 unit prasarana air bersih, dan 5.165 unit prasarana sanitasi dan mandi-cuci-kakus (MCK). Kegiatan program ini mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 9.287.431 Hari Orang Kerja (HOK) pada tahun 1995/96 dan sebanyak 14.848.087 HOK pada tahun 1996/97.

c. Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa

fisik perdesaan yang dinamakan Bantuan Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa (Bantuan P2JPD) yang didanai dari pengalihan dana sektoral APBN Departemen Pekerjaan Umum ke dalam komponen Inpres Dati II sebagai komponen bantuan khusus. Prasarana fisik yang dibangun berupa prasarana jalan desa dan jembatan desa, dengan prioritas pada desa-desa tertinggal klasifikasi produktif-potensial di luar Jawa dan Bali. Tatacara pengelolaan dan pelak-sanaannya disamakan dengan pelaksanaan P3DT. Dalam TA 1996/97, alokasi Bantuan P2JPD ditetapkan untuk 72 kabupaten di 17 propinsi di luar Jawa Bali dengan keseluruhan desa yang menerima bantuan sejumlah 602 desa tertinggal. Desa-desa tertinggal ini terbagi sebagai berikut: wilayah Sumatera sebanyak 399 desa (66,3%), Kalimantan 60 desa (10,0%), Sulawesi 80 desa (13,3%), Nusa Tenggara 10 desa (1,7%), Maluku 20 desa (3,3%), dan Irian Jaya 33 desa (5,5%). Di samping itu, terdapat juga 12 desa tambahan, yang tersebar di daerah Propinsi Sumatera Utara (7 desa), Propinsi Bengkulu (1 desa), Propinsi Kalimantan Tengah (2 desa), dan Propinsi Nusa Tenggara Barat (2 desa).

d. PMT-AS

Beberapa prinsip penting pelaksanaan PMT-AS adalah: Pertama, dana untuk pelaksanaan program ini disalurkan langsung kepada sekolah yang menjadi sasaran program seperti halnya dana Inpres lainnya; Kedua, pengelolaan program di tingkat desa dilakukan bersama antara PKK dan BP3 sehingga mereka yang mempunyai kepedulian terhadap masalah pendidikan anak-anaknya akan terlibat dalam pelaksanaan program; Ketiga, bahan makanan yang menjadi unsur pokok makanan tambahan harus diperoleh dari hasil pertanian desa setempat atau desa sekitarnya. Dengan demiki- an, PMT-AS juga mempercepat pemasaran hasil usaha pokmas dan anggota pokmas IDT sehingga membantu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi desa.

e. Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Dalam rangka percepatan pengentasan penduduk dari kemiskinan, dipandang perlu untuk memberikan kepada masyarakat bantuan tambahan dengan pendekatan koordinasi antardesa dalam satu wilayah kecamatan melalui Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Upaya ini sekaligus memantapkan dan mempertajam fungsi forum UDKP.

kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan; (3) Tersedianya prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;(4) Meningkatkan kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa dan kecamatan untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan

Bantuan PPK diberikan dalam bentuk pelimpahan pengelolaan program dari tingkat II ke tingkat kecamatan, yang dimanfaatkan secara langsung oleh kelompok masyarakat serta melibatkan peranserta aktif masyarakat sendiri dalam wadah kelompok- kelompok masyarakat. Jenis kegiatan yang dibiayai dana bantuan PPK adalah prasarana dan sarana serta kegiatan sosial ekonomi yang meliputi antara lain jalan desa; tambatan perahu; penyediaan air bersih; listrik perdesaan; sanitasi lingkungan; prasarana pendukung agrobisnis dan agroindustri, usaha kecil perdesaan; serta prasarana pasar desa, yang dilakukan secara terpadu dengan mendorong peran pembinaan pemerintah kecamatan serta dengan melibatkan petugas-petugas teknis kecamatan, dan mengikut- sertakan kader-kader pembangunan di tingkat desa.

49.999) sebesar Rp. 500 juta (3) Kecamatan di seluruh propinsi, kecuali Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI. Yogyakarta (

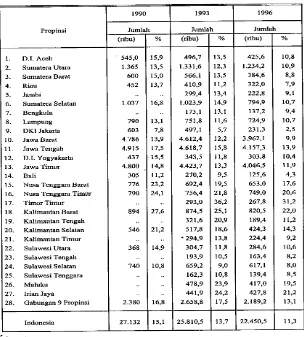

TABEL IV – 1

PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

1970 – 1998

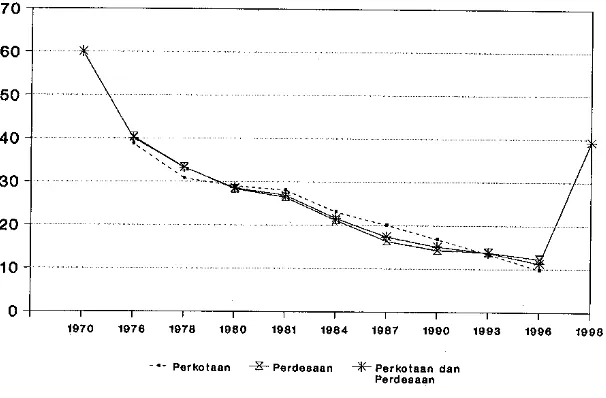

GRAFIK IV – 1

TABEL IV – 2

PENGURANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

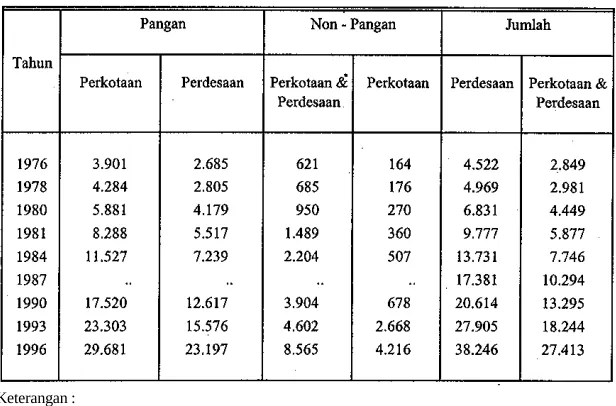

TABEL IV – 3

GARIS KEMISKINAN ABSOLUT 1976 – 1996

(rupiah per kapita per bulan)

Keterangan :

TABEL IV – 4

PENDUDUK MISKIN INDONESIA 1990 – 1996

TABEL IV – 5

TABEL IV – 6

TINGKAT KEBERHASILAN POKMAS MENURUT PROPINSI

Catatan : Presentase menunjukkan presentase Rumah Tangga Anggota Pokmas yang Sudah menikmati dampak keberhasilan