HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN DERAJAT KEPARAHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA

MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STAMBUK 2019 & 2020

SKRIPSI

Oleh :

DIQA ARIDANI KHOIRI 180100228

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN DERAJAT KEPARAHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA

MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STAMBUK 2019 & 2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

DIQA ARIDANI KHOIRI 180100228

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Skripsi yang berjudul

“Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Derajat Keparahan Nyeri Punggung Bawah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Stambuk 2019 Dan 2020” ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana Kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Sumatera Utara.

Adapun dalam proses penulisan skripsi dan penyelesaian penelitian ini penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, arahan dan juga bantuan dari banyak pihak baik secara moril maupun materil sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K).

2. Yang terhormat, Dosen Pembimbing, Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) yang telah banyak memberikan arahan dan masukan, ilmu, serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sedemikian rupa.

3. Yang terhormat, Ketua Penguji, dr. Chairil Amin Batubara, M.Ked (Neu), Sp.S dan Anggota Penguji, dr. Haflin Soraya Hutagalung, M.Ked (Neu), Sp.S, atas segala kritik, saran, dan dukungan yang membangun selama proses pembuatan skripsi ini.

4. Yang terhormat, Dosen Pembimbing Akademik, dr. Indra Gunasti Munthe, M.Ked., Sp.OG(K) yang telah senantiasa membimbing dan memberikan motivasi agar terus meningkatkan prestasi serta tidak pantang menyerah dalam belajar selama masa perkuliahan 7 semester.

5. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga yang penulis sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua penulis, dr.

Qadri Fauzi Tanjung Sp.An KAKV dan Meisil Hardiyani S.T, ketiga saudara saudari kandung penulis, Alfath Ihza Rivaldi dan Meirisa Fiza adlina yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang yang tulus dan bantuan yang tidak ada hentinya sampai penulis menyelesaikan skripsi.

7. Kakek penulis apt. Arsil Alamsyah (alm) yang selalu memberikan nasihat, semangat, pengingat, ajaran, kasih sayang yang tulus serta dukungannya baik secara emosional, moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga tuntas.

8. Teman-teman penulis Alif, nesya, adi, ruth, edo, caca, cut, elis dan teman- teman lainnya yang tak bisa disebut satu per satu yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan dukungan baik itu secara emosional, moril maupun materil serta dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Saudara, kerabat, dan sejawat Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari penyampaian, penulisan, hasil dan pembahasan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Untuk menutup kata pengantar, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Medan, 19 November 2021 Hormat Saya,

Diqa Aridani Khoiri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

DAFTAR SINGKATAN ... x

ABSTRAK ... xi

ABSTRACT ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 RUMUSAN MASALAH ... 3

1.3 TUJUAN PENELITIAN ... 4

1.3.1 Tujuan umum ... 4

1.3.2 Tujuan khusus ... 4

1.4 MANFAAT PENELITIAN ... 4

1.4.1 Bagi Masyarakat ... 4

1.4.2 Bagi pendidikan ... 4

1.4.3 Bagi ilmu pengetahuan ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 ANATOMI PUNGGUNG BAWAH ... 5

2.1.1 Vertebrae ... 5

2.1.2 Ligamentum ... 8

2.1.3 Persendian dan persarafan ... 8

2.1.4 Otot ... 9

2.2 NYERI PUNGGUNG BAWAH ... 9

2.2.1 Definisi ... 9

2.2.2 Epidemiologi ... 10

2.2.3 Etiologi ... 10

2.2.4 Faktor risiko ... 13

2.2.5 Patogenesis ... 15

2.2.6 Klasifikasi ... 17

2.2.7 Diagnosis ... 18

2.2.8 Derajat Keparahan ... 19

2.3 AKTIVITAS FISIK ... 21

2.3.1 Definisi ... 21

2.3.2 Klasifikasi ... 21

2.3.3 Pengukuran ... 21

2.4 KERANGKA TEORI ... 26

2.5 KERANGKA KONSEP ... 27

BAB III METODE PENELITIAN ... 28

3.1 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN ... 28

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN ... 28

3.2.1 Tempat penelitian ... 28

3.2.2 Waktu penelitian ... 28

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN ... 28

3.3.1 Populasi penelitian ... 28

3.3.2 Sampel penelitian ... 28

3.4 KRITERIA SAMPEL ... 29

3.4.1 Kriteria inklusi ... 29

3.4.2 Kriteria eksklusi ... 29

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA ... 30

3.6 DEFINISI OPERASIONAL ... 30

3.7 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA ... 32

3.7.1 Pengolahan data ... 32

3.7.2 Analisis bivariat ... 32

3.8 ETHICAL CLEARANCE ... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 34

4.1 KARAKTERISTIK RESPONDEN PENELITIAN ... 34

4.1.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ... 35

4.1.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia ... 35

4.1.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan stambuk ... 36

4.1.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat aktivitas fisik ... 36

4.1.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kejadian nyeri punggung bawah ... 37

4.1.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat keparahan nyeri punggung bawah ... 37

4.2 HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH ... 39

4.3 HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN DERAJAT KEPARAHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH ... 41

4.4 KETERBATASAN DALAM PENELITIAN ... 44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 45

5.1 KESIMPULAN ... 45

5.2 SARAN ... 46

DAFTAR PUSTAKA ... 47

LAMPIRAN ... 51

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

3.1 Definisi Operasional ... 30

4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin ... 35

4.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia ... 35

4.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan stambuk ... 36

4.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat aktivitas fisik ... 36

4.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kejadian nyeri punggung bawah ... 37

4.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan derajat keparahan nyeri punggung bawah ... 38

4.7 Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung bawah ... 39

4.8 Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Derajat Keparahan Nyeri Punggung bawah menggunakan uji Kruskal-Wallis H. ... 42

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

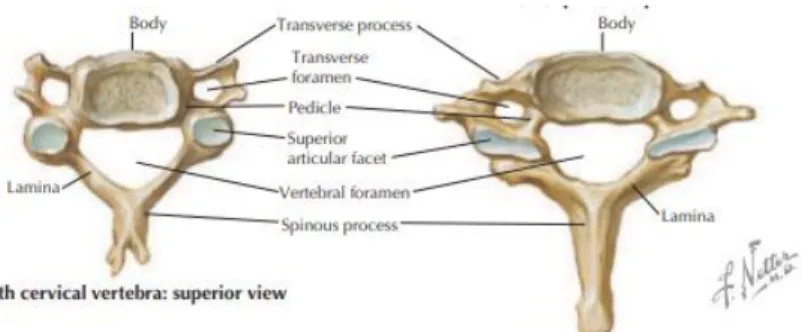

2.1 Vertebra Servikal ... 6

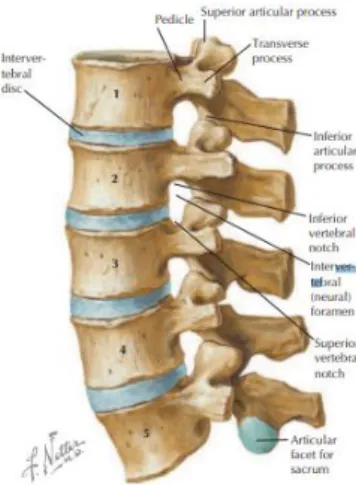

2.2 Vertebra Lumbalis ... 7

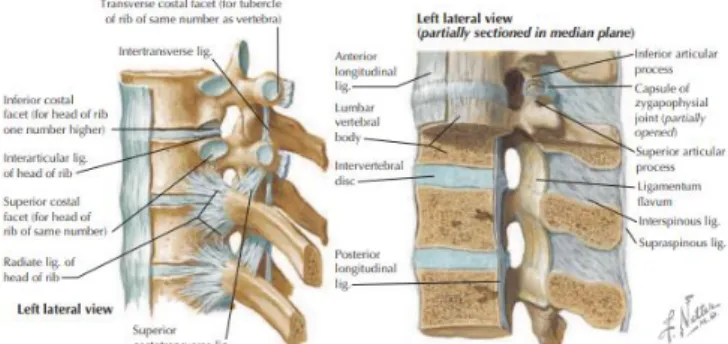

2.3 Ligamentum Vertebrae ... 8

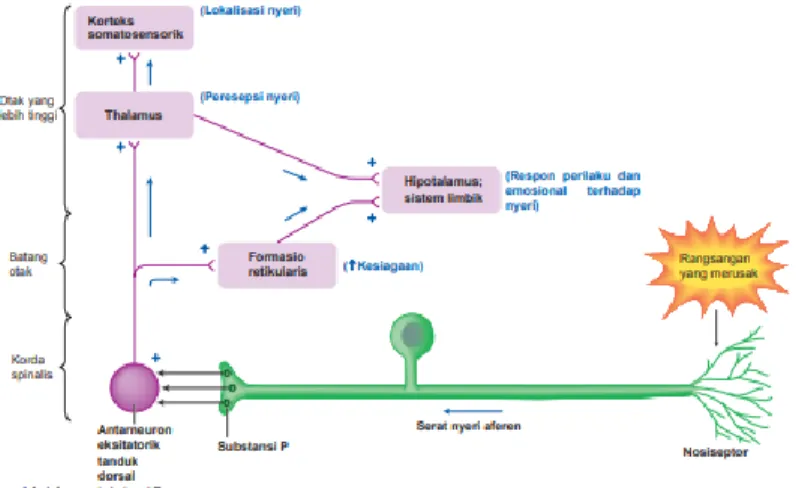

2.4 Jalur Nyeri Substansi Y ... 17

2.5 Kerangka Teori ... 26

2.6 Kerangka Konsep ... 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Riwayat Hidup ... 51

Lampiran B. Surat Pernyataan Orisinalitas ... 54

Lampiran C. Lembar Penjelasan Penelitian ... 55

Lampiran D. Ethical Clearance Penelitian ... 56

Lampiran E. Lembar Persetujuan Menjadi Responden ... 57

Lampiran F. Kuesioner Penelitian ... 58

Lampiran G. Hasil Analisis Data Menggunakan Microsoft Excel ... 66

Lampiran H. Hasil Uji Statistik Menggunakan SPSS ... 74

DAFTAR SINGKATAN

BPFS : Back Pain Functional Scale

BPI : The Brief Pain Inventory

DALYs : Disability Adjusted Life Years

FK USU : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

GI : Gastrointestinal

IPAQ : International Physical Activity Questionnaire

kg : Kilogram

kkal : Kilokalori

LCME : Liaison Committee on Medical Education-accredited medical school

MET : Metabolic Equivalent

MPQ : McGill Pain Questionnaire

NPB : Nyeri Punggung Bawah

NRS : Numeric Rating Scale

OA : Osteoartritis

ODI : Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire RMQ : The Roland Morris Disability Questionnaire SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

STEPS : STEPwise approach for surveillance of risk factors for chronic disease

VAS : Visual Analogue Scale

VRS : Verbal Rating Scale

WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Latar Belakang. Nyeri Punggung Bawah merupakan suatu perasaan nyeri yang terletak di bawah batas kosta sampai ke atas lipatas bawah glutealis tanpa atau dengan adanya nyeri kaki. Nyeri punggung bawah dapat dialami oleh semua kalangan usia. Prevalensi dari nyeri punggung bawah meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dengan usia paling beresiko yaitu usia kerja dengan prevalensi 50% - 80%. Pada mahasiswa kedokteran nyeri punggung bawah juga menjadi permasalahan yang sering terjadi, studi yang meneliti tentang prevalensi nyeri punggung bawah pada sekolah kedokteran dengan akreditasi Liaison Committee on Medical Education-accredited medical schooldi Amerika didapati 54% mahasiswa kedokteran pernah mengalami nyeri punggung bawah. Berdasarkan dari WHO (World Health Organization), nyeri punggung bawah merupakan penyebab terbesar utama dari disabilitas di seluruh dunia. Disabilitas ini memiliki beberapa derajat, derajat keparahan atau derajat disabilitas ini dapat ditentukan dengan melalui beberapa kuesioner yang berguna untuk melakukan pengawasan dan asesmen terhadap nyeri punggung bawah. Tingkat aktivitas merupakan salah satu penyumbang terbesar kejadian nyeri punggung bawah, yang dimana didapati bahwa 75% dari nyeri punggung terjadi dikarenakan mengangkat beban dan juga adanya peningkatan resiko terkena nyeri punggung bawah dikarenakan oleh karena sedentary lifestyle. Tujuan. Mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan derajat keparahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara stambuk 2019 dan 2020. Metode. Penelitian ini bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan studi cross sectional. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Sampel penelitian ini adalah 84 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2019 dan 2020 dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Ada dua kuesioner yang dipakai pada penelitian ini, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) dan Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI). Hasil. Hasil penelitian ini diperoleh dengan melakukan dua jenis uji pada 2 hubungan, yang pertama adalah uji chi-square pada hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah dan yang kedua adalah uji Kruskal-Wallis H. pada hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan derajat keparahan nyeri punggung bawah. Pada 131 responden, dua responden dieliminasi karena memenuhi kriteria eksklusi. Selanjutnya dipilih 84 responden dengan metode simple random sampling, pada 84 responden terdapat (44%) tergolong beraktivitas ringan, sedang (22,6%) dan berat (33,3%). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah dengan nilai p= 0,17 maupun dengan derajat keparahan nyeri punggung bawah dengan nilai p= 0,729 (p<0,05). Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah maupun derajat keparahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Sumatera Utara stambuk 2019 dan 2020.

Kata Kunci: Hubungan, nyeri punggung bawah, tingkat aktivitas fisik, fakultas kedokteran

ABSTRACT

Background. Low back pain is sensation of pain localised below the costal margin and above the inferior gluteal folds, with or without leg pain. Low back pain can occur at any age and the prevalence increases with increasing age, working age is believed as the riskiest age with the percentage of 50% - 80%. Low back pain is also a common problem within medical students, studies that examine the prevalence of low back pain at Liaison Committee on Medical Education- accredited american medical school shows 54% of the medical students ever occured low back pain.

WHO stated that low back pain is one of the major global causes of disability. Disability on low back pain can be classified into several degrees, this classification can be administered by using several questionnaires that are used to monitor and assess on low back pain. Activity levels are one of the biggest contributors to low back pain, it is found that 75% of back pain occurs when lifting loads and there is an increase of low back pain risk because of a sedentary lifestyle. Objective.

Knowing the relation between physical activity levels and severity of low back pain in University of North Sumatera medical student class of 2019 and 2020. Methods. This research was an analytic research with cross sectional study design. The sampling technique was simple random sampling.

The research sample were 84 university of north sumatera medical student class of 2019 and 2020 by using questionnaire as the data instrument. There are two questionnaires that were used on this research, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) and Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI). Result. The results were obtained by conducting two kinds of test, the first test is chi- square test to find a relation between physical activity level and low back pain incident and the second test is Kruskal-Wallis H. test to find a relation between physical activity level and severity of low back pain. In 131 respondents there was two respondents eliminated because of exclusion criteria. 84 respondents were chosen by simple random sampling method, in 84 respondents it was found that 44% had a low activity level, moderate (22,6%) and high (33,3%). There is no significant relationship between physical activity level and low back pain incident with p value= 0,17 as well as severity of low back pain with p value= 0,729 (p>0,05). Conclusion. There is no significant relationship between physical activity level and low back pain incident as well as severity of low back pain in University of North Sumatera medical student class of 2019 and 2020.

Key Words: Correlation, Low back pain, physical activity levels, faculty of medicine

1 1.1 LATAR BELAKANG

Nyeri merupakan suatu perasaan tidak mengenakkan baik secara emosional ataupun sensoris yang berhubungan dengan kerusakan jaringan ataupun kemungkinan kerusakan jaringan (Raja et al., 2020). Adapun untuk dapat memudahkan pemberian terapi serta edukasi, ada dua cara mengklasifikasi nyeri.

Pertama berdasarkan onsetnya, terbagi menjadi dua yaitu nyeri kronik dan nyeri akut. Kedua berdasarkan sumber penyebab nyeri tersebut, terbagi menjadi tiga yaitu nyeri nosiseptif, neuropatik dan nociplastic. Nyeri nosiseptif diartikan sebagai nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan akut, dan akan mereda saat jaringan tersebut sembuh atau berhentinya stimulus noksius (Larson et al., 2019).

Nyeri nosiseptif ini dapat digolongkan lagi menjadi dua subdivisi yaitu nyeri muskuloskeletal dan nyeri viseral, diantara dua subdivisi ini nyeri muskuloskeletal merupakan nyeri yang paling umum terjadi. Nyeri muskuloskeletal disebabkan oleh trauma atau inflamasi dari jaringan ikat seperti tulang, otot dan sendi, ciri-ciri dari nyeri muskuloskeletal yaitu pasien harus bisa menunjukkan dimana lokasi dari nyeri dan didapati sensasi menetap pada lokasi nyeri (Hatch et al., 2017). Salah satu dari permasalahan muskuloskeletal yang paling umum terjadi pada orang dewasa saat ini adalah nyeri punggung bawah (Allegri et al., 2016).

Nyeri punggung bawah dapat didefinisikan sebagai suatu sensasi nyeri yang terletak di bawah batas kosta sampai ke atas lipatas bawah Glutealis tanpa atau dengan adanya nyeri kaki (Chou, 2010).

WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa nyeri punggung bawah merupakan penyebab utama dari disabilitas di seluruh dunia dengan angka prevalensi global yaitu 7,2% dari disabilitas di dunia disebabkan oleh nyeri punggung bawah (shebib et al., 2019). Nyeri punggung bawah pula memiliki derajat keparahan atau derajat disabilitas yang berbeda pada setiap pasien, derajat

keparahan ini pula dapat diukur oleh beberapa kuesioner seperti RMQ (Roland Morris Questionnaire) dan ODI (Oswestry Disability Index) (Koç et al., 2018).

Selain dari 2 kuesioner diatas, ada beberapa kuesioner lain yang berguna untuk mengukur derajat keparahan nyeri punggung bawah, penggunaan dari derajat keparahan pada nyeri punggung bawah digunakan untuk kepentingan medis sebagai bentuk monitoring dan asesmen dari kelainan nyeri punggung bawah tersebut (Smeets et al., 2011).

Kejadian Nyeri punggung bawah juga dialami oleh 50% – 80% dari orang dewasa, yang dimana usia kerja merupakan usia yang paling beresiko untuk terkena nyeri punggung bawah (Fatoye et al., 2019). Nyeri punggung bawah yang diakibatkan oleh posisi kerja atau pekerjaan sekitar 21,8 juta [95% CI 14,5 – 30,5]

yang dipublikasikan oleh Disability Adjusted Life Years (DALYs) pada tahun 2010 dengan rincian 8,3 juta wanita dan 13,5 juta diantaranya laki – laki (Hoy et al., 2010). Pada anak dibawah usia 18 tahun prevalensi dari nyeri punggung bawah meningkat beriringan dengan bertambahnya usia: 1% pada umur 7 tahun 6% pada umur 10 tahun dan 18% pada umur 14 – 16 tahun, namun pada saat 18 tahun keatas prevalensi dari nyeri punggung bawah memiliki hasil yang sama dengan orang dewasa yaitu 20% per tahun dan 75% untuk prevalensi seumur hidup (MacDonald et al., 2017). Ada beberapa studi yang menyatakan adanya prevalensi tinggi kejadian nyeri punggung bawah pada mahasiswa kedokteran, sebuah studi di Amerika yang meneliti tentang prevalensi kejadian nyeri punggung bawah pada mahasiswa kedokteran pada sekolah kedokteran dengan akreditasi LCME (Liaison Committee on Medical Education-accredited medical school) menyatakan bahwa adanya prevalensi yang tinggi kejadian nyeri punggung bawah dan nyeri leher sebesar 54% dan untuk prevalensi kejadian nyeri punggung bawah sebesar 47%

dari 210 responden. (Du et al., 2017), studi pada mahasiswa kedokteran di Serbia menyatakan sebanyak 75,8% pernah menderita nyeri punggung bawah minimal sekali seumur hidup, 59,5% menderita nyeri punggung bawah dalam 12 bulan terakhir dan 17,2% sedang menderita nyeri punggung bawah saat survey ini dilaksanakan. (Vujcic, et al., 2018).

Nyeri punggung bawah kronis adalah gangguan yang kompleks, dengan banyak faktor fisik, psikologis dan sosial yang berkontribusi terhadap kemiskinan (Koes, 2010). Dikarenakan oleh diagnosisnya yang kompleks dikarenakan oleh banyaknya faktor yang dapat menjadi etiologi dari nyeri punggung bawah 90% dari nyeri punggung bawah didiagnosis sebagai nyeri punggung bawah non spesifik dengan penyebab yang belum pasti (shebib et al., 2019).

Nyeri punggung bawah mempengaruhi satu dari tiga pekerja di dunia dan merupakan salah satu penyebab terbesar ketidak hadiran kerja. Hampir 75% cedera punggung terjadi saat mengangkat beban. Di pergudangan, pertanian, dan konstruksi, misalnya, pekerja terus-menerus menangani beban secara manual. Jika tidak dilakukan dengan benar, tugas-tugas ini menempatkan pekerja pada risiko sakit punggung, cedera, dan gangguan musculoskeletal (Pistolesi, 2020). Namun tindakan statis juga dapat meningkatkan resiko dari nyeri punggung bawah seperti yang dinyatakan oleh sebuah studi yang dibawakan oleh (Bontrup et al., 2019) meneliti tentang hubungan antara nyeri punggung bawah dan kebiasaan duduk dari karyawan yang kesehariannya menetap mendapatkan hasil adanya hubungan antara nyeri punggung bawah dengan kebiasaan duduk yang menetap pada karyawan tersebut. Suatu studi dengan metode tinjauan sistematis mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan tingkat aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah yaitu pada sampel yang memiliki tingkat aktivitas sangat rendah ataupun sangat tinggi (Kędra et al., 2021).

Oleh karena itu dengan latar belakang seperti yang dicantumkan diatas peneliti ingin menganalisis apakah ada hubungan dari tingkat aktivitas dengan kejadian dan tingkat keparahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2019 dan 2020.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Terdapat Hubungan Antara Tingkat Aktivitas Fisik Dengan

Derajat Keparahan Nyeri Punggung Bawah Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Stambuk 2019 dan 2020?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN 1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan derajat keparahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa FK USU stambuk 2019 dan 2020.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui prevalensi kejadian dan derajat keparahan nyeri punggung bawah pada mahasiswa FK USU stambuk 2019 dan 2020

2. Mengetahui tingkat aktivitas pada mahasiswa FK USU stambuk 2019 dan 2020

1.4 MANFAAT PENELITIAN 1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai dampak dari tingkat aktivitas dengan kejadian nyeri punggung bawah agar masyarakat dapat lebih mengatur aktivitas agar tidak menimbulkan nyeri punggung bawah.

1.4.2 Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dari peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian serta menambah pengetahuan peneliti tentang nyeri punggung bawah.

1.4.3 Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah mengenai hubungan antara tingkat aktivitas dan prevalensi kejadian nyeri punggung bawah serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lain.

5 2.1 ANATOMI PUNGGUNG BAWAH

2.1.1 Vertebrae

Tulang vertebrae secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian. Bagian anterior yang tersusun atas korpus vertebra yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis, dan ditopang oleh ligamentum longitudinal anterior dan posterior. Diskus intervertebralis terdiri dari nukleus pulposus yang kenyal di tengahnya dan dikelilingi oleh annulus fibrosus yang memudahkan vertebra untuk bergerak.

Sedangkan bagian posterior tersusun atas arkus dan prosesus vertebralis. Setiap arkus terdiri dari sepasang pedikel yang berbentuk silinder di bagian anterior, sepasang lamina di bagian posterior, dua prosesus transversus dan satu prosesus spinosus, vertebra posterior menjadi tempat melekatnya otot yang dapat menghasilkan gerakan pada tulang belakang. Bagian posterior vertebra juga dihubungkan dengan sendi apofisial (Hauser, 2017).

Lumbar merupakan bagian yang paling sering terlibat pada kasus nyeri punggung bawah karena tulang ini memiliki pengaruh dalam menopang berat badan dan tekanan yang dirasakan oleh tulang belakang (National Institute of Neurological Disorder and Stroke, 2020).

Rangkaian tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebra atau ruas tulang belakang. Diantara tiap dua ruas tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan.Rangkaian tulang belakang pada orang dewasa bisa mencapai panjang 57 sampai 67 cm. Seluruhnya terdapat 33 ruas tulang, 24 buah diantaranya adalah tulang terpisah dan 9 ruas sisanya dikemudian hari menyatu menjadi sacrum 5 buah dan koksigius 4 buah (Noor, 2016).

Vertebrae dikelompokan dan diberi nama sesuai dengan daerah yang ditempatinya, yaitu:

1. Vertebra Servikal

Vertebra servikal terdiri dari tujuh tulang atau ruas tulang leher, ruas tulang leher adalah yang paling kecil. Ruas tulang leher pada umumnya mempunyai ciri badanya kecil dan persegi panjang, lebih panjang ke samping dari pada ke depan atau ke belakang.

Gambar 2.1 Vertebra Servikal (Hansen, 2019)

2. Vertebra Torakalis

Vertebra torakalis terdiri dari dua belas tulang atau nama lainnya ruas tulang punggung lebih besar dari pada yang servikal dan disebelah bawah menjadi lebih besar. Ciri khas Vertebra Torakalis adalah badanya berbentuk lebar lonjong dengan lekukan kecil di setiap sisi untuk menyambung iga, lengkungnya agak kecil, taju duri panjang dan mengarah ke bawah, sedangkan taju sayap yang membantu mendukung iga adalah tebal dan kuat serta memuat faset persendian untuk iga.

3. Vertebra Lumbalis

Vertebra lumbalis terdiri dari lima ruas tulang atau disebut juga ruas tulang pinggang, luas tulang pinggang adalah yang terbesar.

Gambar 2.2 Vertebra Lumbalis (Hansen, 2019)

4. Vertebra Sakralis

Vertebra sakralis terdiri dari lima ruas tulang atau disebut juga tulang kelangkang. Tulang kelangkang berbentuk segi tiga dan terletak pada bagian bawah kolumna vertebralis, terjepit diantara kedua tulang inominata. Dasar dari sakrum terletak di atas dan bersendi dengan vertebra lumbalis kelima dan membentuk sendi intervertebral yang khas. Tapi anterior dari basis sakrum membentuk promontorium sakralis. Kanalis sakralis terletak di bawah kanalis vertebra. Dinding kanalis sakralis berlubang-lubang untuk dilalui saraf sakral. Taju duri dapat dilihat pada pandangan posterior dan sakrum.

5. Vertebra Koksigeus

Vertebra Koksigeus nama lainnya adalah tulang tungging. Tulang tungging terdiri dari empat atau lima vertebra yang rudimenter yang bergabung menjadi satu. Fungsi dari columna vertebralis atau rangkaian tulang belakang adalah bekerja sebagai pendukung badan yang kokoh sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan perantaraan tulang rawan cakram intervertebralis yang lengkungannya memberi fleksibilitas dan memungkinkan mebongkok tanpa patah. Cakramnya juga berguna untuk menyerap goncangan yang terjadi bila menggerakan berat seperti waktu berlari dan meloncat, dan dengan demikian otak dan sumsum tulang belakang terlindung terhadap goncangan. Gelang panggul adalah penghubung antara badan dan anggota bawah. Sebagian dari kerangka axial,

atau tulang sakrum dan tulang koksigeus, yang letaknya terjepit antara dua tulang koxa, turut membentuk tulang ini. Dua tulang koxa itu bersendi satu dengan lainnya di tempat simfisis pubis (Noor, 2016).

2.1.2 Ligamentum

Beberapa ligamentum melekat pada badan dan prosesus dari semua tulang vertebra, ligamentum berfungsi mengikat dan menstabilisasi columna vertebra.

Ligamentum inilah yang nantinya akan mengalami gangguan ketika seseorang duduk lama (Hoy et al., 2012).

Gambar 2.3 Ligamentum Vertebrae (Hensen, 2019)

2.1.3 Persendian dan persarafan

Sendi – sendi antara korpus vertebra dipersarafi oleh cabang kecil meningeal masing – masing saraf spinal. Saraf ini berasal dari saraf spinal pada saat saraf ini keluar dari foramen intervertebralis, kemudian saraf ini masuk kembali ke dalam kanalis vertebralis melalui foramen intervertebralis dan mempersarafi meninges, ligamen dan diskus intervertebralis. Sendi – sendi antar processus articularis dipersarafi oleh cabang – cabang dari rami posteriors saraf spinal. Setiap sendi pada setiap tingkat menerima serabut saraf dari dua saraf spinal yang berdekatan. Di daerah lumbal punggung diperdarahi oleh cabang – cabang dari arteri subcostalis dan lumbalis. Di daerah sacral, cabang – cabang berasal dari arteri iliolumbalis dan sacralis lateralis, cabang cabang dari arteri iliaka interna.

Sedangkan aliran vena pada punggung membentuk plexus rumit yang membentang sepanjang columna vertebralis dari cranium sampai coccygeus, vena – vena ini dibagi menjadi:

a. Vena yang terletak di luar columna vertebralis dan mengelilinginya membentuk plexus venosus vertebralis eksternus

b. Vena yang terletak di dalam canalis vertebralis dan membentuk plexus venosus vertebralis internus

Plexus internus bermuara ke dalam vena intervertebralis, yang berjalan ke luar bersama dengan saraf spinal melalui foramen intervertebralis. Di sini, vena ini bergabung dengan cabang – cabang dari plexus venosus vertebralis eksternus dan selanjutnya bermuara berturut – turut ke dalam vena vertebralis, vena intercostalis, vena lumbalis dan vena sacralis lateralis (Noor, 2016).

2.1.4 Otot

Otot – otot punggung diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot superfisial yang berjalan vertikal, otot intermedia yang berjalan miring, dan otot profunda. Otot superfisial yang berjalan vertikal terdiri dari musculus erector spinae yang terdiri dari gabungan 3 otot, yaitu musculus iliocostalis, musculus longissimus, dan musculus spinalis. Otot intermedia yang berjalan miring terdiri dari musculus transversospinalis yang terdiri dari 3 otot yaitu, musculus semispinalis, musculus multifidus, dan musculi rotatores. Otot profunda terdiri dari 2 otot yaitu musculi interspinales dan musculus Intertransversarii (Noor, 2016).

2.2 NYERI PUNGGUNG BAWAH 2.2.1 Definisi

Nyeri punggung bawah sering diartikan sebagai perasaan nyeri yang terletak dibawah batas pinggiran kosta sampai lipatan gluteus inferior dengan atau tanpa nyeri menjalar pada kaki yang merupakan keluhan yang sangat umum dirasakan oleh penderita, jika nyeri ketika berlangsung selama lebih dari tiga bulan nyeri ini bukan lagi digolongkan kedalam suatu gejala melainkan menjadi suatu kelainan atau akan menjadi kronis (vlaeyen, 2018).

Nyeri punggung bawah adalah gangguan heterogen termasuk pasien dengan nosiseptif dominan seperti nyeri punggung bawah miofasial, neuropatik seperti

radikulopati lumbal, dan nyeri sensitisasi sentral (Njis et al., 2015). Nyeri punggung bawah adalah gejala yang sangat umum. Nyeri punggung bawah terjadi di Negara maju, berkembang, maupun miskin dan dapat mengenai seluruh kelompok usia dari anak – anak hingga orang tua (Hartvigsen et al., 2018).

2.2.2 Epidemiologi

Dapat diperkirakan sekitar 60-70% warga di negara maju akan mengalami nyeri punggung bawah non spesifik minimal sekali seumur hidup. Sekitar 20% pasien dengan nyeri punggung bawah akut akan berlanjut mengalami gejala kronis (Hills, 2020).

kejadian Nyeri punggung bawah juga dialami oleh 50% – 80% dari orang dewasa, yang dimana usia kerja merupakan usia yang paling beresiko untuk terkena nyeri punggung bawah (Fatoye et al., 2019). Sebuah studi oleh (Ramdas et al., 2018) menyatakan bahwa adanya hubungan terhadap kejadian nyeri punggung bawah dengan jenis kelamin yang dimana didapati kejadian nyeri punggung bawah didapati lebih banyak pada wanita dibandingkan pria, dalam studi ini juga menyatakan bahwa adanya hubungan antara usia dan kejadian nyeri punggung bawah yang dimana prevalensi nyeri punggung bawah lebih banyak terjadi pada usia 30 – 50 tahun.

Studi yang mempelajari tentang prevalensi nyeri punggung bawah pada remaja yang bertempat tinggal di amerika mendapati adanya kejadian nyeri punggung bawah sebesar 33,7% pada anak dan remaja dalam jangka usia 10 – 18 tahun (Fabricant et al., 2020). Nyeri punggung bawah yang diakibatkan oleh posisi kerja atau pekerjaan sekitar 21,8 juta [95% CI 14,5 – 30,5] yang dipublikasikan oleh Disability Adjusted Life Years (DALYs) pada tahun 2010 dengan rincian 8,3 juta wanita dan 13,5 juta diantaranya laki – laki (Hoy et al., 2010).

2.2.3 Etiologi

Lebih dari 85% pasien dengan nyeri punggung bagian bawah memiliki etiologi nonspesifik tanpa adanya penyakit atau kelainan yang jelas. Nyeri punggung bawah sering kali berasal dari permasalahan umum seperti otot tegang (muscle tension)

atau kejang (spasm). Struktur anatomis tulang belakang bawah lainnya dapat menimbulkan nyeri dengan ciri-ciri tertentu seperti nyeri radikuler (radicular pain), sindrom sendi facet (facet joint syndrome), nyeri sendi sakroiliak (sacroiliac joint pain), stenosis lumbalis (lumbar spine stenosis), dan nyeri diskogenik (discogenic pain) (Hills, 2020). Berbagai struktur ini menghasilkan gejala dari kombinasi nyeri nosiseptif atau neuropatik yang spesifik karena mengikuti distribusi dermatom, radiks, kapsul.

Nyeri punggung bawah non spesifik adalah jenis yang paling sering ditemukan, terutama di faskes primer, sehingga memerlukan perhatian lebih. Lebih dari 85%

pasien nyeri punggung bawah masuk ke dalam kategori ini. Tubuh manusia memiliki pusat gravitasi yang mempertahankan fungsi tubuh dan membantu menghindari celaka. Pada nyeri punggung bawah nonspesifik, terjadi gangguan keseimbangan antara beban fungsional dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun gangguan ini tidak disertai sebuah kelainan anatomis;

tidak ditemukan adanya penyempitan ruang antara diskus, penekanan saraf, kerusakan pada tulang atau sendi. Belum ditemukan penyebab dari nyeri nonspesifik, walaupun dapat dikenali beberapa faktor resiko (Hills, 2020).

Etiologi dari nyeri punggung bawah dapat dibedakan berdasarkan dari pemeriksaan fisik, riwayat pasien dan pemeriksaan radiologi. Pada beberapa kasus umumnya terdapat nyeri miofasial, terutama di lokasi yang mengalami kejadian nyeri yang berulang. Ciri dari nyeri miofasial yaitu adanya titik pemicu miofasial yang terletak pada otot dan akan terpicu jika diberikan rangsangan. Beberapa etiologi dari (Urits et al., 2019), yaitu

1. Nyeri sendi faset

Nyeri ini disebabkan oleh banyak faktor yang berhubungan dengan degenerasi dari diskus intervertebralis yang dapat mengakibatkan degenerasi sendi faset pada lumbar. Nyeri bisa juga disebabkan oleh osteoartritis pada sendi faset atau tekanan diantara kapsul sendi faset. Nyeri ini biasanya terasa dalam dan dapat menyebar ke sampai ke bagian atas lutut. Pemeriksaan fisik biasanya akan menunjukkan nyeri saat ekstensi

membengkokkan badan dan saat palpasi paraspinal. Untuk lebih menentukan dari patologinya diperlukan bantuan dari tes pencitraan.

2. Nyeri diskogenik

Gangguan diskus internal utamanya disebabkan oleh degradasi dari diskus dan nukleusnya, penyakit ini dapat diperberat dengan adanya pemanjangan fisura radialis dari nukleus sampai annulus. Nyeri ini dideskripsikan sebagai nyeri yang tumpul dan dalam. Prevalensi dari nyeri punggung bawah diskogenik meningkat pada orang yang obesitas, merokok dan orang dengan pekerjaan menetap.

3. Spinal Stenosis

Spinal stenosis adalah kondisi degeneratif yang akan menyempitnya ruang neural dan vaskular pada diskus intervertebralis. Gejala dari spinal stenosis antara lain, nyeri atau kelumpuhan pada bokong dan ekstremitas bawah. Ada beberapa faktor yang dapat memperburuk ataupun meringankan dari gejala spinal stenosis. faktor yang meringankan gejala seperti istirahat, duduk dan melakukan peregangan tulang lumbar.

4. Nyeri sendi sakroiliaka

Nyeri ini mempengaruhi dari bokong bagian atas. Sendi sakroiliaka ini sendiri merupakan sendi diartrosis yang dapat menjadi sumber dari nyeri punggung bawah, di beberapa studi menyatakan bahwa nyeri sendi sakroiliaka merupakan nyeri tekan yang berada di atas sendi sakroiliaka.

Masase dapat merelaksasikan otot yang tegang karena nyeri sendi sakroiliaka.

Etiologi nyeri punggung bawah juga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor mekanik dan faktor non mekanik:

A. Faktor Mekanik NPB

1. Degenerasi segmen diskus, misalnya OA tulang belakang atau stenosis tulang belakang

2. Nyeri diskogenik tanpa gejala radikular 3. Radikulopati struktural

4. Faktor vertebrae segmen

5. Spondilosis, disertai atau tanpa adanya stenosis kanal spinal

6. Makro dan mikro ketidakstabilan spina atau ketidakstabilan ligamen lumbosakral dan kelemahan otot

7. Ketidaksamaan panjang tungkai B. Faktor Non Mekanik NPB

1. Sindrom Neurologis

a. Mielopati atau mielitis struktural b. Pleksopati lumbosakral

c. Miopati

d. Spinal segmental atau distonia umum 2. Gangguan Sistemik

a. Primer atau neoplasma metastasis b. Infeksi oseus, diskus, atau epidural c. Penyakit metabolik tulang

3. Nyeri Kiriman (Referred Pain)

a. Gangguan ginjal, GI, pelvis, tumor retoperitoneal, dan aneurisma abdominal

b. Masalah psikosomatik (Noor, 2016).

2.2.4 Faktor risiko

Faktor risiko dari nyeri punggung bawah secara umum melibatkan peran dari faktor otot, tulang dan saraf. Lebih lanjutnya faktor risiko dari nyeri punggung bawah dapat dibagi menjadi faktor risiko individu dan pekerjaan, faktor risiko individu dari nyeri punggung bawah antara lain adalah jenis kelamin, usia, riwayat nyeri punggung bawah dan faktor psikologis, sedangkan faktor risiko pekerjaan dari nyeri punggung bawah antara lain jam kerja yang berlebihan dan pekerjaan yang berlebihan (Ye et al., 2017).

Berdasarkan dari National Institute of Neurological Disorder and Stroke pada tahun 2020 ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena nyeri punggung bawah, beberapa diantaranya, yaitu

a. Umur

Kejadian nyeri punggung bawah pertama umumnya terjadi pada umur 30-50 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya umur. Pada usia 30 tahun terjadi degenerasi jaringan yang menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang. Hilangnya kekuatan tulang dari penyakit osteoporosis dapat menyebabkan fraktur dan juga mengurangi dari elastisitas dari tulang. Diskus intervertebralis juga akan mulai kehilangan cairan dan elastisitas seiring bertambahnya umur, dan akan menurunkan kinerja dari diskus intervertebralis serta meningkatkan resiko dari terkenanya spinal stenosis

b. Tingkat kebugaran

Nyeri punggung lebih umum dirasakan pada orang yang kurang bugar.

Otot punggung dan abdomen yang lemah bisa jadi tidak menyokong tulang punggung dengan baik. Orang yang berolahraga berat setelah tidak melakukan apapun selama seminggu lebih tinggi kemungkinannya untuk terkena nyeri punggung daripada orang yang menjadikan olahraga sebagai keseharian.

c. Peningkatan berat badan

Obesitas, kelebihan berat badan atau mengalami peningkatan berat badan dengan cepat dapat mengakibatkan tekanan di punggung yang akan berujung kepada nyeri punggung bawah.

d. Faktor pekerjaan

Pekerjaan mengangkat beban yang berat, terutama saat berkaitan dengan menggerakkan tulang punggung akan berujung kepada nyeri punggung.

Bekerja dibelakang meja sepanjang hari yang didukung dengan postur yang buruk atau duduk pada kursi yang tidak menyediakan sanggahan punggung yang baik dapat mengakibatkan nyeri pada punggung.

e. Kesehatan mental

Depresi dan ansietas dapat mempengaruhi pemikiran kita tentang persepsi dari nyeri dan keparahan nyeri tersebut. Stres dapat mempengaruhi tubuh kita dalam banyak hal termasuk dapat menyebabkan kaku otot.

f. Genetik

Ada beberapa penyebab dari nyeri punggung yang melibatkan adanya faktor genetik seperti ankylosis spondilitis.

g. Merokok

Merokok dapat menyebabkan sumbatan aliran darah dan oksigen untuk masuk ke dalam diskus intervertebralis dan akan mengakibatkan mereka untuk lebih cepat berdegenerasi.

2.2.5 Patogenesis

Tulang belakang dibagi ke dalam bagian anterior dan bagian posterior.

Bentuknya terdiri dari serangkaian badan silindris vertebra, yang terartikulasi oleh diskus intervertebral dan diikat bersamaan oleh ligamen longitudinal anterior dan posterior.

Struktur yang peka terhadap nyeri adalah periosteum, 1/3 bangunan luar anulus fibrosus, ligamentum, kapsula artikularis, fasia dan otot. Semua struktur tersebut mengandung nosiseptor yang peka terhadap berbagai stimulus (mekanikal, termal, kimiawi).

Pada kondisi nyeri punggung bawah pada umumnya otot ekstensor lumbal lebih lemah dibanding otot fleksor, sehingga tidak kuat mengangkat beban. Otot sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai sumber nyeri, tetapi muscle spindles jelas diinervasi sistem saraf simpatis. Dengan hiperaktivitas kronik, muscle spindles mengalami spasme sehingga mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak sempurna akan melepaskan pancaran rangsangan saraf berbahaya yang mengakibatkan nyeri sehingga menghambat aktivitas otot. (Nurachmah et al., 2011).

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri berdasarkan mekanismenya dapat digolongkan menjadi nyeri nosiseptif, nyeri inflamasi, nyeri neuropatik, nyeri psikogenik. Nyeri nosiseptif adalah nyeri sementara sebagai respon stimulus noksius. Nyeri inflamasi adalah jenis nyeri yang dapat bersifat spontan atau dapat pula dibangunkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan dan proses inflamasi.

Nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi atau disfungsi primer pada sistem saraf, sedangkan nyeri psikogenik merupakan nyeri yang dikeluhkan tanpa ditemukanya kelainan organik (Wijayanti , 2017).

Nyeri bekerja sebagai alarm tubuh, merupakan sinyal untuk berhenti melakukan sesuatu yang menyakitkan, sehingga melindungi tubuh dari keadaan berbahaya (Hoy et al., 2012).

Terdapat tiga reseptor nyeri, atau nosiseptor. Nosiseptor mekanis berespons terhadap kerusakan mekanis misalnya tersayat, terpuku atau cubitan. Nosiseptor suhu berespons terhadap suhu ekstrim, terutama panas, dan nosiseptor polimodal yang berespons sama kuat terhadap semua jenis rangsangan merusak, termasuk bahan kimia iritan yang dikeluarkan oleh jaringan yang cedera.

Stimulasi pada dendrit pada nosiseptor akan menyebabkan depolarisasi, ketika segmen awal dari axon menyentuh ambang, potensial aksi akan diteruskan menuju sistem saraf pusat. Ada 2 tipe dari Akson yang mengantarkan nyeri yaitu, serat delta A dan serat C.10,11 Sinyal yang berasal dari nosiseptor mekanis dan suhu disalurkan melalui serat A delta halus bermielin dengan kecepatan hingga 30 m/s sehingga sensasi nyeri terasa cepat. Sensasi nyeri lambat disalurkan oleh serat C halus tidak bermielin dengan kecepatan halus lebih rendah 12m/s. Serat C halus inilah yang mengantarkan sensasi tumpul, panas, dan pegal. Sedangkan serat A- delta mengantarkan impuls rasa nyeri yang tajam, seperti tusukan dan sayatan (Hoy et al., 2012).

Neuron sensoris yang menghantarkan sensasi nyeri menuju ke sistem saraf pusat melepaskan glutamat dan atau substansi P sebagai neurotransmitter. Substansi P mengaktifkan jalur – jalur asendens yang menyalurkan sinyal nosiseptif ke tingkat yang lebih tinggi untuk pemrosesan lebih lanjut, jalur – jalur asendens mempunyai tujuan yang berbeda – beda di korteks, thalamus, dan formatio retikularis. Daerah pemroses somatosensorik di korteks menentukan lokasi nyeri, sementara daerah – daerah korteks lain ikut serta dalam komponen sadar pengalaman nyeri lainya, nyeri juga tetap dapat dirasakan tanpa adanya korteks yaitu kemungkinan dengan thalamus. Sementara formatio retikularis meningkatkan derajat kewaspadaan yang berkaitan dengan rangsangan yang mengganggu (Hoy et al., 2012).

Gambar 2.4 Jalur Nyeri Substansi P (Sheerwood, 2012)

2.2.6 Klasifikasi

Ada dua klasifikasi dari sakit punggung yang dicantumkan oleh National Institute of Neurological Disorder and Stroke pada tahun 2020, yaitu:

a. Nyeri punggung akut

Nyeri punggung akut bisa dikatakan sebagai nyeri punggung jangka pendek hanya berlangsung selama beberapa hari sampai minggu saja. Tipe ini merupakan tipe yang paling umum terjadi pada kasus nyeri punggung bawah. Nyeri yang berjangka pendek ini nantinya akan mereda sendiri sepenuhnya dalam beberapa hari atau dalam beberapa kasus yang langka akan memakan waktu sampai beberapa bulan untuk mereda.

b. Nyeri punggung kronik

Jangka waktu dari nyeri punggung bawah kronik ini lebih lama daripada nyeri punggung bawah akut yaitu lebih dari 12 minggu, bahkan 20% dari penderita nyeri punggung bawah akut akan berkembang menjadi nyeri punggung bawah kronik yang berlangsung selama 1 tahun. Penyebab dari nyeri punggung bawah kronik ini ada bermacam – macam dengan waktu pemulihan yang berbeda – beda bahkan pasien dengan nyeri punggung bawah kronik harus melalui perawatan medis dan terapi pembedahan.

2.2.7 Diagnosis

Diagnosis klinis dari nyeri punggung bawah dimulai dari penarikan riwayat klinis dengan tiga poin utama yaitu deskripsi nyeri (durasi, lokasi, keparahan, pemicu dan faktor peringan), adanya pengaruh neurologis dan identifikasi dari red flags yang menjadi indikasi adanya patologi tulang belakang yang serius

1. Durasi

Pasien dengan nyeri punggung bawah akut cenderung akan mengalami peningkatan yang spontan dalam waktu dua sampai empat minggu. Pasien dengan nyeri punggung bawah kronik tidak membutuhkan evaluasi yang mendalam tetapi harus dicari tahu tentang penyebab terbaru.

2. Lokasi

Nyeri punggung bawah sering dideskripsikan sebagai perasaan sakit yang mendalam dan sulit untuk dilokasikan, walaupun beberapa pasien akan memberitahukan bahwa nyeri tersebut terdapat terutama pada pertengahan punggung bawah.

3. Keparahan

Derajat keparahan nyeri harus ditanyakan secara berkala sebagai bagian dari faktor riwayat penyakit yang dipengaruhi oleh faktor psikososial, budaya dan lainnya.

4. Faktor pemicu dan peringan

Pada kebanyakan pasien dengan nyeri punggung bawah mengeluhkan bahwa rasa nyeri akan memburuk saat duduk dan akan membaik saat berdiri atau berbaring. Pada pasien dengan kelainan sendi faset, osteoarthritis dan kaku otot diberitakan bahwa nyeri akan mereda pada saat duduk dan akan memburuk saat berdiri. Spinal stenosis juga akan memburuk saat berdiri dan berjalan. Nyeri pada pasien dengan kelainan sendi sakroiliaka akan diperburuk pada saat perubahan dari posisi duduk dan berdiri.

5. Pengaruh neurologis

Pada pasien dengan pengaruh neurologis akan didapati kelemahan di bagian kaki yang ditandai dengan susahnya untuk naik turun tangga,

lemahnya pasien saat berdiri dan adanya kejadian kaki bertepuk saat berjalan. Pada lumbar spinal stenosis umumnya terdapat pseudoclaudication yang ditandai dengan nyeri, kram dan kelemahan pada kedua kaki.

6. Red flags

Hal yang harus diidentifikasi untuk evaluasi dari red flags pada nyeri punggung yaitu pada kompresi cauda equina, kanker dan infeksi pada vertebra. Riwayat kelemahan pada kedua kaki dan juga adanya retensi urin terutama jika melibatkan cauda equina memerlukan tes pencitraan.

Selain dari anamnesis klinis pada nyeri punggung bawah ada pula pemeriksaan fisik yang dapat menegakkan diagnosa dari penyebab nyeri punggung bawah antara lain adalah straight leg-raising test, crossed straight-leg raising test, femoral stretch test, patrick test. Uji pencitraan dilakukan apabila adanya red flags, durasi dari nyeri lebih dari 6 minggu, dan juga adanya defisit neurologis. Namun ada beberapa rekomendasi uji pencitraan yang didapatkan dari penelitian telaah sistematis, uji pencitraan yang direkomendasikan adalah lumbar radiography, computed tomography myelography, magnetic resonance imaging and computed tomography dan electromyography (Tavee et al., 2017).

2.2.8 Derajat Keparahan

Menurut Yudiyanta, Khoirunnisa & Novitasari pada tahun 2015 mengatakan bahwa cara untuk membantu mengetahui akibat nyeri dapat menggunakan skala assessment uni-dimensional dan multi-dimensional.

a. Skala nyeri uni-dimensional

1. Hanya mengukur intensitas nyeri 2. Cocok untuk nyeri akut

3. Skala yang biasa digunakan untuk evaluasi outcome pemberian analgetik 28

4. Skala assessment nyeri uni-dimensional ini meliputi: Visual Analogue Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), Numeric Rating Scale (NRS), Wong Baker Faces Pain Rating Scale.

b. Skala nyeri multi-dimensional

1. Mengukur intensitas dan afektif nyeri 2. Diaplikasikan untuk nyeri kronis

3. Dapat dipakai untuk outcome assessment klinis

4. Skala multi-dimensional ini meliputi: McGill Pain Questionnaire (MPQ), The Brief Pain Inventory (BPI), Memorial Pain Assessment Card, catatan harian nyeri (pain diary)

Visual Analogue Scale (VAS) merupakan alat pengukuran intensitas nyeri yang dianggap paling efisien yang telah digunakan dalam penelitian dan pengaturan klinis yang umumnya disajikan dalam bentuk garis horisontal, Visual Analogue Scale (VAS) mempunyai korelasi yang baik dengan skala – skala pengukuran yang lain dan dapat diaplikasikan pada semua pasien serta digunakan untuk mengukur semua jenis nyeri (Breivik et al., 2008). Keuntungan penggunaan VAS antara lain adalah metode pengukuran intensitas nyeri paling sensitif, murah dan mudah dibuat, namun kekurangan dari skala ini adalah memerlukan pengukuran yang lebih teliti dan sangat bergantung pada pemahaman pasien terhadap alat ukur tersebut.

Ada beberapa kuesioner yang bertujuan untuk mengukur derajat keparahan ataupun indeks disabilitas dari nyeri punggung seperti Back Pain Functional Scale (BPFS), The Roland Morris Disability Questionnaire (RMQ), The Oswestry Disability Index (ODI) dan The Short Form 36-Health Survey (SF-36). ODI awalnya dibuat pada tahun 1980 untuk mengukur derajat keparahan dan juga indeks disabilitas dari orang – orang dengan nyeri punggung bawah. ODI terdiri dari satu pertanyaan yang berkaitan dengan penyakit dan sembilan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari – hari dengan total ada sepuluh pertanyaan, setiap poinnya dinilai dari 0 – 5 (Koç et al., 2018). Interpretasi nilai dari kuesioner ini memiliki 5 rentang interpretasi yaitu no disability dengan nilai 0-4, mild disability dengan nilai 5-14, moderate disability dengan nilai 15-24, severe disability dengan nilai 25-34 dan completely disabled dengan 35-50. (Fairbank et al.,2000)

2.3 AKTIVITAS FISIK 2.3.1 Definisi

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap pergerakan jasmani yang dihasilkan otot skelet yang memerlukan pengeluaran energi. Istilah ini meliputi rentang penuh dari seluruh pergerakan tubuh manusia mulai dari olahraga yang kompetitif dan latihan fisik sebagai hobi atau aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari- hari. Sebaliknya, inaktivitas fisik bisa didefinisikan sebagai keadaan dimana pergerakan tubuh minimal dan pengeluaran energi mendekati resting metabolic rates (World Health Organization, 2015).

2.3.2 Klasifikasi

Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan minimal selama 10 menit sampai denyut nadi dan napas meningkat lebih dari biasanya, contohnya adalah menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll. Sedangkan aktivitas fisik sedang apabila melakukan kegiatan fisik sedang (menyapu, mengepel, dll) minimal lima hari atau lebih dengan durasi beraktivitas minimal 150 menit dalam satu minggu. Selain kriteria di atas maka termasuk aktivitas fisik ringan (World Health Organization, 2015).

2.3.3 Pengukuran

Empat dimensi dari aktivitas fisik meliputi Mode atau tipe, merupakan aktivitas fisik spesifik yang dilakukan (contoh: berjalan, berkebun, bersepeda).

a. Frekuensi, merupakan jumlah sesi per hari atau per minggu.

b. Durasi, merupakan lamanya aktivitas (menit atau jam) selama jangka waktu tertentu

c. Intensitas, merupakan tingkat pengeluaran energi yang merupakan indikator dari kebutuhan metabolik dari sebuah aktivitas (Hasil aktivitas fisik dalam

peningkatan pengeluaran energi di atas tingkat istirahat, dan tingkat pengeluaran energi berhubungan langsung dengan intensitas aktivitas fisik.

Aktivitas fisik secara umum dikuantifikasi dengan menentukan pengeluaran energi dalam kilokalori atau dengan menggunakan metabolic equivalent (MET) dari sebuah aktivitas. Satu MET merepresentasikan pengeluaran energi istirahat selama duduk tenang dan umumnya diinterpretasikan sebagai 3,5 mL O2/kg/menit atau = 250 mL/menit konsumsi oksigen. Yang merepresentasikan nilai rata-rata untuk orang standar dengan berat 70 kg. MET dapat dikonversikan menjadi kilokalori, yaitu 1 MET= 1 kcal/kg/jam. Konsumsi oksigen meningkat seiring intensitas aktivitas fisik. Maka dari itu, kuantifikasi sederhana dari intensitas aktivitas fisik menggunakan cara mengalikan pengeluaran energi istirahat. Sebagai contoh, melakukan aktivitas yang membutuhkan konsumsi oksigen sebanyak 10,5 mL O2/kg/menit setara dengan 3 MET yaitu, 3 kali dari tingkat istirahat.

Salah satu kuesioner untuk pengukuran aktivitas fisik adalah IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) yang memiliki dua versi, panjang dan pendek. Berdasarkan Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – short & long form (2005), karakteristik dari IPAQ adalah sebagai berikut,

a. IPAQ mengukur aktivitas fisik yang dilakukan di seluruh domain lengkap meliputi Aktivitas fisik di waktu luang, Aktivitas domestik dan berkebun, Aktivitas fisik terkait kerja, Aktivitas fisik terkait transportasi

b. IPAQ menanyakan tentang tiga tipe spesifik aktivitas yang dilakukan di empat domain di atas. Tipe aktivitas spesifik yang dinilai adalah berjalan, aktivitas intensitas sedang, dan aktivitas intensitas berat.

c. Poin dalam IPAQ versi pendek telah terstruktur untuk menyediakan skor terpisah pada aktivitas berjalan, aktivitas intensitas sedang, dan aktivitas intensitas berat. Komputasi dari total skor memerlukan penjumlahan dari durasi (dalam menit) dan frekuensi (dalam hari) dari kegiatan tersebut.

IPAQ telah teruji validitas dan reliabilitasnya tinggi di 12 negara sebagai instrumen pengukuran aktivitas fisik untuk usia 15-69 tahun.

IPAQ menilai keaktifan fisik seseorang dalam empat domain, yaitu aktivitas fisik di waktu luang, aktivitas domestik dan berkebun, aktivitas fisik terkait kerja, aktivitas fisik terkait transportasi. Dalam setiap domain dibagi menjadi tiga intensitas, antara lain;

a. Berjalan kaki baik di rumah ataupun tempat kerja, atau aktivitas fisik intensitas ringan, ialah aktivitas yang membutuhkan tenaga fisik yang ringan dan tidak menyebabkan perubahan kecepatan pernapasan yang signifikan.

b. Aktivitas fisik intensitas sedang, ialah aktivitas yang memerlukan tenaga fisik yang sedang dan membuat seseorang bernapas sedikit lebih cepat dari biasanya. Contohnya antara lain mengangkat beban ringan dan bersepeda dalam kecepatan reguler.

c. Aktivitas fisik intensitas tinggi, ialah aktivitas yang memerlukan tenaga fisik yang berat dan membuat seseorang bernapas lebih cepat dari biasanya.

Contohnya antara lain mengangkat beban berat, aerobik, bersepeda cepat.

Data dari kuesioner IPAQ dipresentasikan dalam menit-MET (Metabolic Equivalent of Task) per minggu.

Kuantifikasi MET-menit/minggu mengikuti rumus berikut,

a. MET-menit/minggu untuk berjalan = 3,3 x durasi berjalan dalam menit x durasi berjalan dalam hari

b. MET-menit/minggu untuk aktivitas sedang = 4,0 x durasi aktivitas sedang dalam menit x durasi aktivitas sedang dalam hari

c. MET-menit/minggu untuk aktivitas berat = 8,0 x durasi aktivitas berat dalam menit x durasi aktivitas berat dalam hari

d. MET-menit/minggu total aktivitas fisik = Penjumlahan MET-menit/minggu dari aktivitas berjalan + aktivitas sedang + aktivitas berat

Pengkategorian dari MET-menit/minggu total ialah sebagai berikut,

a. Kategori 1 (rendah), kriteria yang tidak termasuk dalam kategori 2 dan 3 b. Kategori 2 (sedang), yaitu apabila ada kriteria sebagai berikut;

• aktivitas sedang sekurang-kurangnya 3 hari selama 20 menit, ATAU

• 5 hari atau lebih aktivitas sedang dan/atau jalan sekurang – kurangnya 30 menit ATAU

• 5 hari atau lebih kombinasi semua intensitas aktivitas fisik dengan sekurang-kurangnya 600 MET-menit/minggu.

c. Kategori 3 (tinggi), yaitu apabila ada kriteria sebagai berikut;

• Aktivitas berat sekurang-kurang 3 hari dengan 1500 MET- menit/minggu, ATAU

• 7 hari atau lebih kombinasi dari semua intensitas aktivitas fisik dengan 3000 MET-menit/minggu.

Selain IPAQ ada juga kuesioner lain yang bertujuan untuk mengukur tingkat aktivitas fisik seseorang yaitu GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire).

GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire) dikembangkan pada tahun 2002 oleh WHO sebagai bagian dari program WHO yaitu STEPS (STEPwise approach for surveillance of risk factors for chronic disease). GPAQ dikembangkan untuk menggabungkan keunggulan dari kuesioner IPAQ versi panjang dan pendek dengan mengikutsertakan domain yang berbeda (pekerjaan, perjalanan dan waktu senggang), tetapi memiliki 16 pertanyaan yang dimana lebih singkat daripada IPAQ versi panjang dengan jumlah 27 pertanyaan (Wanner et al., 2017).

Pada GPAQ penilaian tingkat aktivitas fisik menggunakan besaran MET (Metabolic Equivalent) yaitu rasio dari latu metabolisme saat bekerja dengan laju metabolisme saat istirahat yang dimana satu MET didefinisikan sebagai energi yang dihabiskan untuk duduk dan berbaring atau setara dengan konsumsi 1 kkal/kg/jam.

Pada saat seseorang sedang aktif kalori yang dikonsumsi diperkirakan empat kali lebih tinggi dibandingkan pada saat dia duduk, diam dan delapan kali lebih tinggi saat sedang aktif dengan giat. Untuk itu pada penghitungan pengeluaran energi seseorang dengan menggunakan GPAQ, 4 MET digunakan untuk aktivitas sedang dan 8 MET digunakan untuk aktivitas berat. (Nainggolan et al., 2018)

Pengukuran total aktivitas fisik menggunakan rumus sebagai berikut:

Total Aktivitas Fisik dalam MET-menit/minggu =

[(P2 * P3 * 8) + (P5 * P6 * 4) + (P8 * P9 * 4) + (P11 * P12 * 8) + (P14 * P15* 4)]

Pada kuesioner GPAQ ini setiap pertanyaan ditandai oleh kode P1 sampai P16 dengan jumlah total pertanyaan pada kuesioner adalah 16 soal. Data yang telah dihitung dari pengukuran diatas akan dikelompokkan menjadi beberapa kriteria yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokan kriteria dari data pengukuran tingkat aktivitas terlampir dalam panduan analisis dalam GPAQ yaitu:

a. Tinggi

• Melakukan total aktivitas berat (P2 + P11) selama lebih dari tiga hari dengan total tingkat aktivitas fisik MET-menit/minggu ≥ 1500, atau

• Melakukan kombinasi aktivitas fisik sedang dan berat (P2 + P5 + P8 + P11 + P14) selama lebih dari 7 hari dengan total tingkat aktivitas fisik MET-menit/minggu ≥ 3000.

b. Sedang

• Melakukan total aktivitas berat (P2 + P11) selama lebih dari tiga hari dengan jumlah menit ((P2 * P3) + (P11 * P12))lebih dari 60 menit, atau

• Melakukan aktivitas sedang (P5 + P8 + P14)selama lebih dari lima hari dengan jumlah menit ((P5 * P6) + (P8 * P9) + (P14 * P15) lebih dari 150 menit

• Melakukan kombinasi aktivitas fisik sedang dan berat (P2 + P5 + P8 + P11 + P14) selama lebih dari 7 hari dengan total aktivitas fisik MET- menit/minggu ≥ 600.

c. Ringan

• Jika tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang telah dicantumkan pada kriteria tinggi dan sedang. (WHO, 2019)

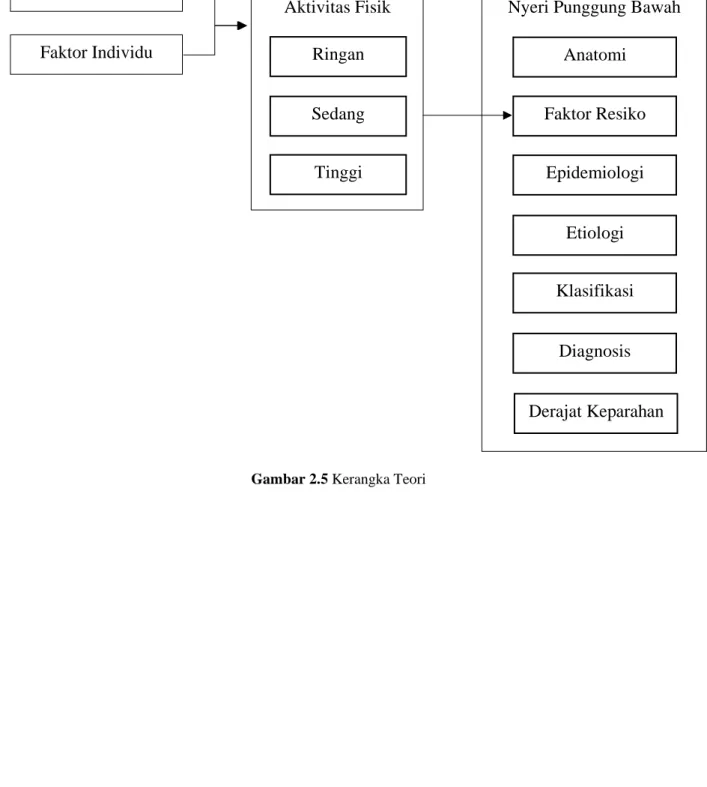

2.4 KERANGKA TEORI

Gambar 2.5 Kerangka Teori

Faktor Pekerjaan

Faktor Individu

Aktivitas Fisik Ringan

Sedang

Tinggi

Nyeri Punggung Bawah

Diagnosis Klasifikasi

Etiologi Epidemiologi Faktor Resiko

Anatomi

Derajat Keparahan

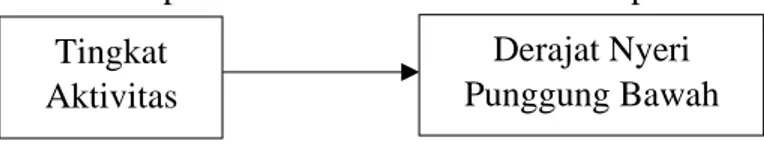

2.5 KERANGKA KONSEP

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.6 Kerangka Konsep

Derajat Nyeri Punggung Bawah Tingkat

Aktivitas

28 3.1 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan pendekatan potong lintang (cross sectional) dengan tujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara tingkat aktivitas dengan derajat keparahan nyeri punggung bawah.

Desain penelitian potong lintang (cross sectional) merupakan desain penelitian yang dimana peneliti hanya melakukan observasi dan pengukuran pada tiap subyek selama satu kali dan tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilaksanakan. (Sudigdo et al., 2014)

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 3.2.1 Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara memakai media sosial dengan menggunakan kuesioner daring (google form) sebagai media pengambilan data.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 3.3.1 Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2019 dan 2020.

3.3.2 Sampel penelitian

Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2019 dan 2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ada pada sub bab 3.4. Metode untuk menentukan sampel dalam

penelitian ini nantinya akan menggunakan metode simple random sampling. Untuk menentukan besaran sampel pada penelitian ini ditentukan memakai rumus slovin sebagai berikut.

𝐧 = 𝐍

𝟏 + 𝐍 (𝐞𝟐) n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir = 0,1

𝐧 = 𝟓𝟎𝟔

𝟏 + 𝟓𝟎𝟔(𝟎, 𝟏)𝟐 𝐧 = 𝟓𝟎𝟔

𝟔, 𝟎𝟔 𝐧 = 𝟖𝟑, 𝟒𝟗𝟖

Berdasarkan jumlah populasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2019 dan 2020 yaitu sejumlah 506 orang maka dengan menggunakan rumus slovin didapatkan besar minimal sampel untuk penelitian ini adalah 83,49 dan dibulatkan menjadi 84 sampel dengan 42 sampel berasal dari mahasiswa angkatan 2019 dan 42 sampel berasal dari mahasiswa angkatan 2020.

3.4 KRITERIA SAMPEL 3.4.1 Kriteria inklusi

1. Mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara angkatan 2019 dan 2020.

2. Responden penelitian yang bersedia dengan mengisi informed consent.

3.4.2 Kriteria eksklusi

1. Tidak lengkap dalam mengisi kuesioner yang disediakan.

2. Memiliki riwayat cedera dan operasi tulang belakang.

3. Memiliki kelainan dan penyakit tulang belakang.

4. Responden memiliki riwayat kelainan ginjal atau sedang mengalami kelainan ginjal.

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data untuk penelitian ini memakai data primer yang didapat dari kuesioner berupa google form yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2019 dan 2020 yang bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini. Kuesioner ini akan berisi tentang Informed Consent, kuesioner Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), kuesioner Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (ODI) serta pertanyaan tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini, lalu kuesioner ini akan disebarkan melalui media sosial line dan whatsapp kepada setiap angkatan. Setelah terkumpulnya data primer dari kuesioner ini, nantinya data akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel serta penjelasannya.

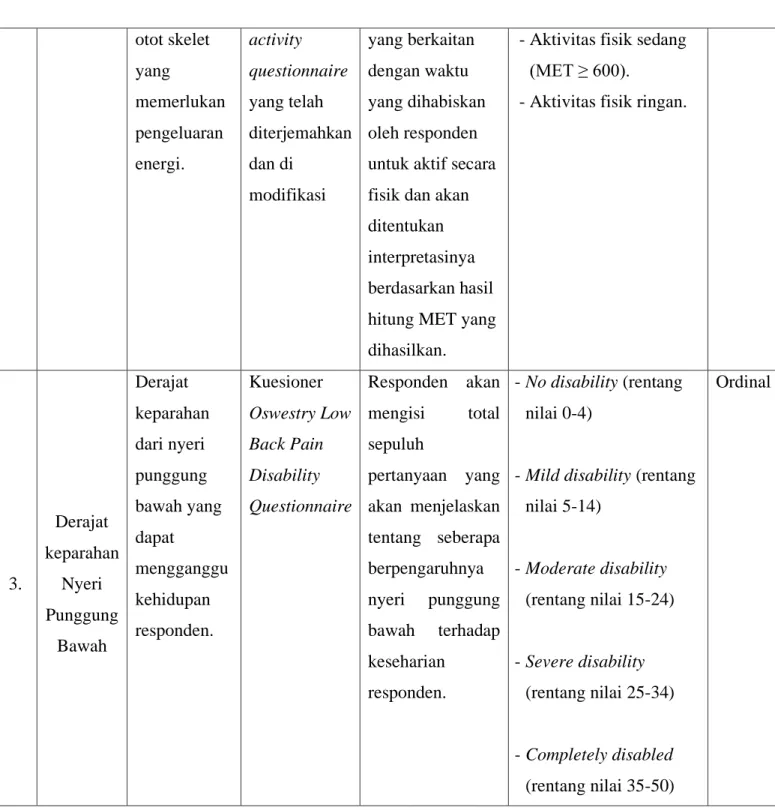

3.6 DEFINISI OPERASIONAL

No. Variabel Defenisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala

1.

Nyeri Punggung

Bawah

Rasa Nyeri atau perasaan tidak

nyaman yang berlokasi di bawah kosta ke-12 sampai otot gluteus dengan atau tanpa nyeri pada kaki.

Kuesioner Dengan mengisi pertanyaan yang telah disediakan di dalam

kuesioner

- Terdapat nyeri punggung bawah - Tidak terdapat nyeri

punggung bawah

Nominal

2. Tingkat Aktivitas

pergerakan jasmani yang dihasilkan

Kuesioner Global physical

Responden akan mengisi enam belas pertanyaan

- Aktivitas fisik berat (MET ≥ 1500).

Ordinal