PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI, KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

FARMA YUNIANDRA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2007

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis Formulasi Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat merupakan karya saya dengan dibimbing oleh Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Pebruari 2007

Farma Yuniandra NIM.: P052040191

ABSTRAK

FARMA YUNIANDRA. 2007. Formulasi Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh CECEP KUSMANA dan DODIK RIDHO NURROCHMAT.

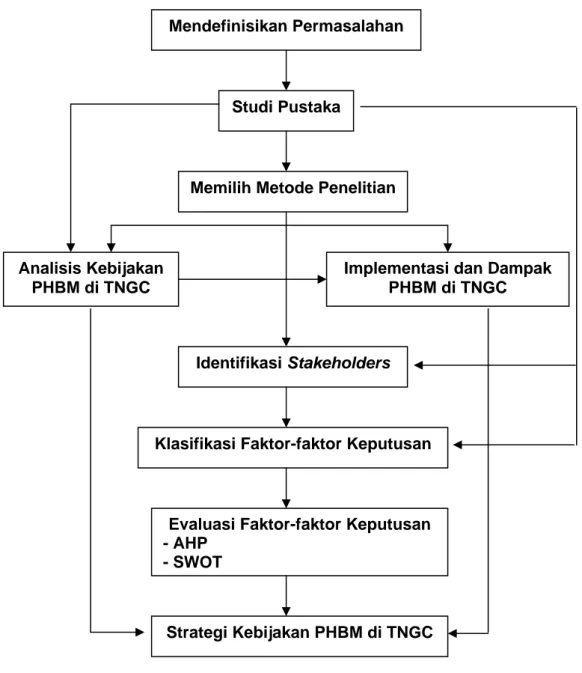

Sejak penetapan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat sebagai taman nasional, implementasi PHBM pada 25 desa di dalam dan sekitar taman nasional menghadapi masalah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis substansi kebijakan PHBM, mengkaji implementasi kebijakan dan dampaknya di Taman Nasional Gunung Ciremai dan merumuskan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai. Metode penelitian ialah analisis kebijakan, deskripsi, AHP dan SWOT.

Implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pembentukan Forum PHBM, pemetaan, inventori, perencanaan desa, Nota Kesepakatan Bersama (NKB), Nota Perjanjian Kerja sama (NPK) dan Peraturan Desa. Dampak ekonomi dari kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan ialah kontribusi PHBM pada pendapatan sekitar 7,71% dari rata-rata pendapatan sebesar Rp 3.336.573,- per kapita per tahun dan tingkat kemiskinan masyarakat setelah PHBM secara umum relatif baik.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi, bahwa strategi kebijakan PHBM yang dapat diterapkan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat ialah sosialisasi nilai ekonomi taman nasional dan intervensi regulasi, pengembangan pemanfaatan taman nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan hutan bersama masyarakat, strategi kebijakan, taman

nasional

ABSTRACT

FARMA YUNIANDRA. 2007. Formulation of Policy Strategy of Collaborative Forest Management (CFM) in the Mount Ciremai National Park, Kuningan Regency, West Java Province. Under the supervision of CECEP KUSMANA and DODIK RIDHO NURROCHMAT.

Since the enaction of Mount Ciremai in the Kuningan Regency, West Java Province as national park, the implementation of CFM at 25 villages within and surrounding the national park have been facing problem. The objectives of this research are analysing the policy substance of CFM, examining policy implementation and it’s impact in the Mount Ciremai National Park and formulating policy strategy of CFM in the Mount Ciremai National Park. Methods of this research are policy analysis, descriptive analysis, AHP and SWOT.

Implementation of the CFM policy in Kuningan Regency consists of some steps: socialization, forming of CFM Forum, mapping, inventory, planning of village, NKB, NPK and village regulation. Economic impact from the policy of CFM in Kuningan Regency is the contribution of CFM to income of about 7,71% from the nominal of Rp 3.336.573,- per capita per year and poverty rate after CFM in general is relatively good.

This research results recommend that CFM policy strategies that can be applied in Mount Ciremai National Park, Kuningan Regency, West Java Province are socialization of economic value of the national park, intervence of regulation, developing the utilition of national park and empowerment of the community economic.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,

FORMULASI STRATEGI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI, KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

FARMA YUNIANDRA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2007

Judul Tesis : Formulasi Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat Nama : Farma Yuniandra

NIM : P052040191

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Disetujui: Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc

Ketua Anggota

Diketahui:

Ketua Program Studi Pengelolaan Dekan Sekolah Pascasarjana, Sumberdaya Alam dan Lingkungan,

Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

Karya kecil ini dipersembahkan buat Ibu (almarhumah), Bapak,

Kakak, Keponakan dan seluruh keluarga atas segala doa dan kasih

sayangnya

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Formulasi Strategi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat” berhasil diselesaikan. Penelitian tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dilaksanakan di lapangan selama tiga bulan pada bulan April–Juni 2006 di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc selaku anggota Komisi Pembimbing atas bimbingan dan saran selama penelitian tesis ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu (almarhumah), Bapak dan seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Bogor, Pebruari 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Batusangkar pada tanggal 26 Juni 1974 dari Bapak Makmur Munaf dan Ibu Farida. Penulis merupakan putra bungsu dari enam bersaudara. Tahun 1993, penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Program Studi Manajemen Hutan pada Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 1998.

Kesempatan untuk melanjutkan ke Program Magister diperoleh penulis pada tahun 2004 di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis pernah bekerja di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Surya Dumai Group) dan sejak tahun 2000 bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL………...…………..vii DAFTAR GAMBAR………...………... x DAFTAR LAMPIRAN………...……….xi I. PENDAHULUAN………....…………. 1 1.1. Latar Belakang………....…….. 1 1.2. Kerangka Pemikiran………...…….. 4 1.3. Perumusan Masalah...………..………6 1.4. Tujuan...10 1.5. Manfaat...10

II. TINJAUAN PUSTAKA………...11

2.1. Formulasi Strategi dan Analisis Kebijakan………..11

2.2. Hutan dan Pengelompokannya...14

2.3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat………...18

2.4. Kawasan Konservasi dan Taman Nasional...20

2.5. Pengambilan Keputusan, Analisis AHP dan SWOT...………..25

III. METODE………....31

3.1. Lokasi dan Waktu………31

3.2. Bahan dan Peralatan………..31

3.3. Teknik Pengumpulan Data………....31

3.4. Analisis Data………...33

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN...40

4.1. Taman Nasional Gunung Ciremai...40

4.2. Kabupaten Kuningan...42

4.3. Kecamatan Pasawahan, Cilimus dan Darma...46

4.4. Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari...49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN...53

5.1. Substansi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...53

5.2. Implementasi dan Dampak Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...89

A. Implementasi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung

Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...89

B. Dampak Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...95

1. Pertumbuhan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan...97

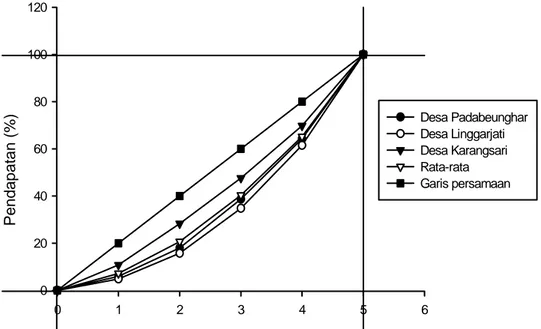

2. Disparitas Pendapatan...100

3. Ekonomi Rumah Tangga...102

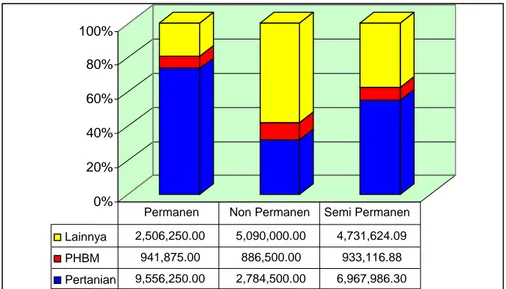

a. Struktur Pendapatan dan Ketergantungan terhadap PHBM...105

b. Distribusi Keuntungan dari PHBM...107

c. Analisis Kemiskinan di Desa...109

5.3. Strategi Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...110

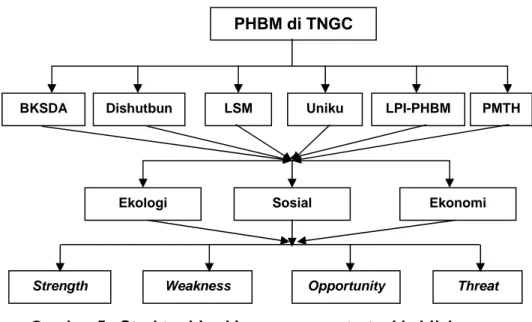

A. Identifikasi Stakeholders...111

B. Klasifikasi Faktor-faktor Keputusan...115

C. Evaluasi Faktor-faktor Keputusan...116

1. BKSDA II Provinsi Jawa Barat...117

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan....118

3. PMTH Kabupaten Kuningan...120

4. LPI-PHBM Kabupaten Kuningan...120

5. LSM Lokal Kabupaten Kuningan...122

6. Universitas Kuningan...123

VI. KESIMPULAN DAN SARAN...130

6.1. Kesimpulan...130

6.2. Saran-saran...131

DAFTAR PUSTAKA………...132

LAMPIRAN...136

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Pengaruh kapabilitas pemerintah dan modal sosial pada pilihan lembaga

pengelolaan hutan...9

2. Klasifikasi kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung...21

3. Klasifikasi kawasan konservasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129 tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung...22

4. Klasifikasi hutan konservasi dan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan...22

5. Skala dasar dari AHP...28

6. Responden peserta PHBM pada desa sampel…………...32

7. Responden untuk analisis dan perumusan strategi kebijakan………...32

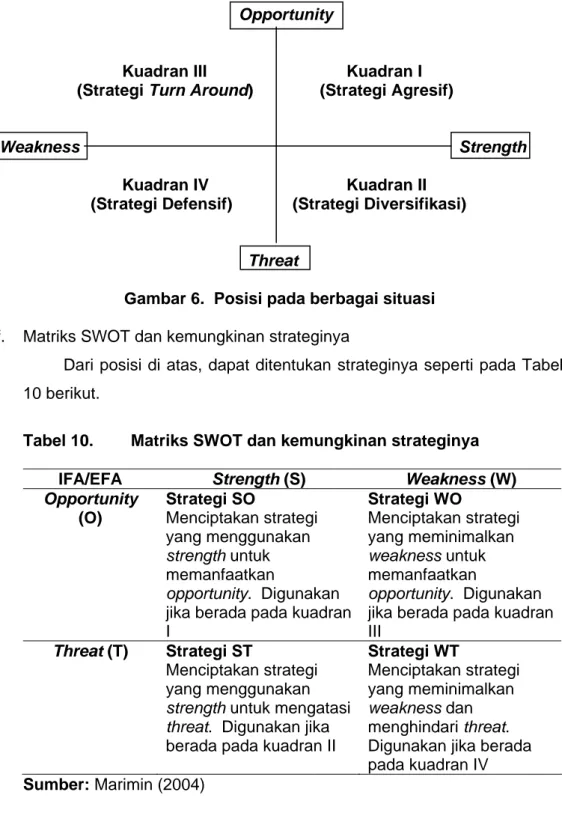

8. Prioritas SWOT...35

9. Evaluasi faktor internal dan eksternal...36

10. Matriks SWOT dan kemungkinan strateginya...37

11. Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kuningan tahun 2004...43

12. Tanaman pertanian yang terdapat di Kabupaten Kuningan tahun 2004...44

13. Penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2004...45

14. Penduduk Kabupaten Kuningan menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2004...45

15. Sekolah menurut tingkatannya di Kabupaten Kuningan tahun 2005/2006.46 16. Sarana jalan di Kabupaten Kuningan tahun 2000-2004...46

17. Penggunaan lahan kering di Kecamatan Pasawahan, Cilimus dan Darma tahun 2004...47

18. Tanaman pertanian yang terdapat di Kecamatan Pasawahan, Cilimus dan Darma tahun 2004...48

19. Penduduk Kecamatan Pasawahan, Cilimus dan Darma menurut jenis kelamin tahun 2004...49

20. Sekolah menurut tingkatannya di Kecamatan Pasawahan, Cilimus dan Darma tahun 2005/2006 (A = Negeri, B = Swasta)...49

21. Penggunaan lahan di Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari tahun 2004...50

22. Tanaman pertanian yang terdapat di Desa Padabeunghar, Linggarjati

dan Karangsari tahun 2004...51

23. Penduduk Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari menurut jenis kelamin tahun 2004...51

24. Sekolah menurut tingkatannya di Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari tahun 2004...52

25. Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dalam UUD 1945...53

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...84

27. Peraturan menteri yang berkaitan dengan kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...85

28. Keputusan Bupati Kuningan mengenai kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...86

29. Inkonsistensi substansi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...88

30. Implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan tahun 2001-2004.90 31. Implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan tahun 2005...90

32. Dana dari lembaga donor, Pemda Kabupaten Kuningan dan Perum Perhutani untuk implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan tahun 2002-2005...93

33. Implementasi kebijakan PHBM pada tiga desa sampel...94

34. KTH dalam PHBM pada tiga desa sampel...94

35. Pendapatan peserta PHBM di desa sampel dari PHBM dan non PHBM....98

36. Pendapatan KPH Kuningan tahun 1998-2003...99

37. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kerugiannya tahun 1999- 2004...100

38. Tingkat kemiskinan sebelum dan setelah PHBM...100

39. Jarak disparitas pendapatan peserta PHBM di desa sampel antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah...101

40. Distribusi pendapatan menurut kelas pendapatan di desa sampel...101

41. Deskripsi variabel sosial ekonomi responden...103

42. Deskripsi statistik karakteristik sosial ekonomi responden...104

43. Sumber pendapatan rumah tangga peserta PHBM di desa sampel...105

44. Variabel yang berhubungan terhadap porsi pendapatan dari PHBM...106

45. Variabel yang berhubungan dengan keuntungan dari PHBM...108

46. Analisis regresi dari variabel yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan...109

47. Stakeholders, kepentingan dan tingkat kepentingannya, tingkat

pengaruh dan peluang partisipasinya dalam PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...112 48. Faktor-faktor SWOT yang mempengaruhi strategi kebijakan PHBM di

Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...115 49. Evaluasi faktor internal dan eksternal kebijakan PHBM di Taman

Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat....124 50. Matriks analisis SWOT strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional

Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...125

DAFTAR GAMBAR

Halaman

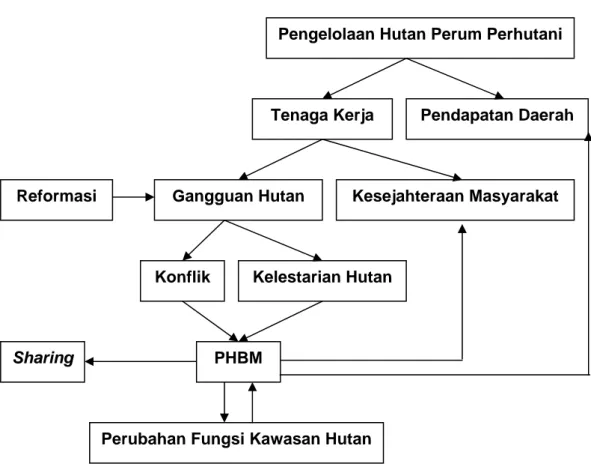

1. Diagram alir kerangka pemikiran...5

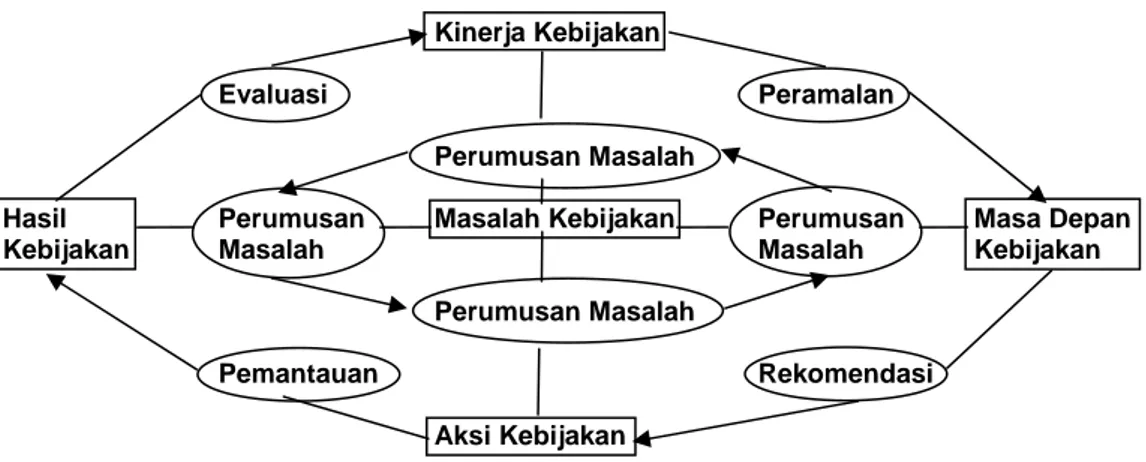

2. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah...13

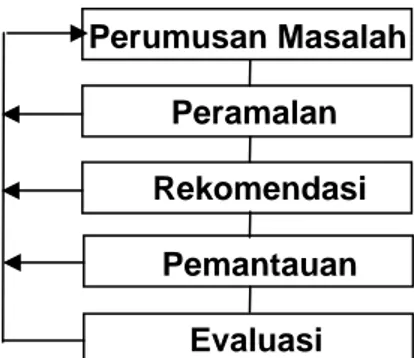

3. Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan pembuatan kebijakan...14

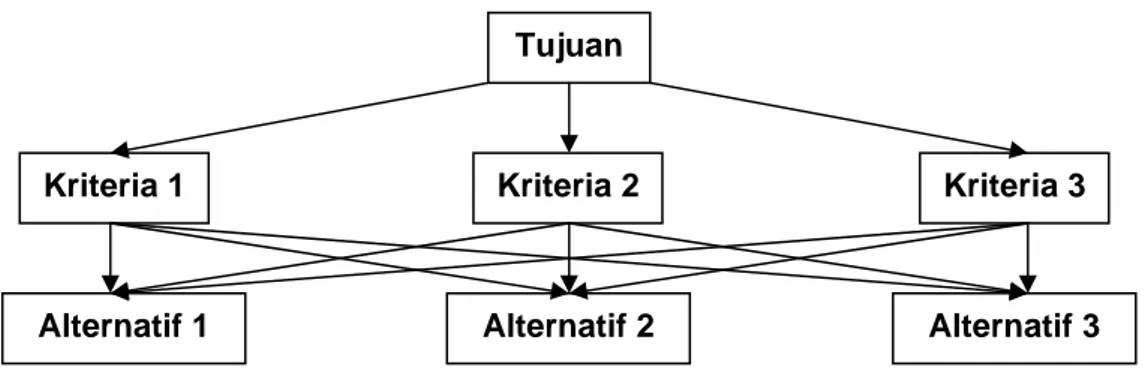

4. Suatu contoh dari hirarki AHP dengan tiga tingkatan...28

5. Struktur hirarki perumusan strategi kebijakan...35

6. Posisi pada berbagai situasi...37

7. Tahapan dari penelitian...38

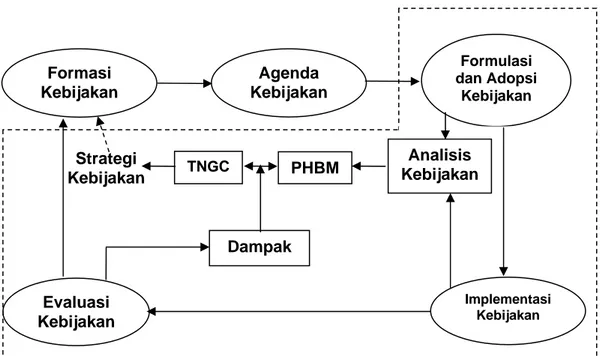

8. Siklus kebijakan dan objek penelitian...39

9. Kurva Lorens pada desa sampel...102

10. Tipe rumah dan kontribusi sumber pendapatan pada pendapatan rumah tangga...106

11. Distribusi keuntungan dari PHBM di desa sampel...109

12. Stakeholders, tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...114

13. Pilihan BKSDA II Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...118

14. Pilihan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...119

15. Pilihan PMTH Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat....120

16. Pilihan LPI-PHBM Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...122

17. Pilihan LSM lokal Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...123

18. Pilihan Universitas Kuningan terhadap kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat....124

19. Posisi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...125

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta lokasi penelitian...136 2. Jadwal penelitian...137 3. Kuisioner penelitian untuk implementasi dan dampak kebijakan PHBM

di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi

Jawa Barat...138 4. Kuisioner penelitian untuk perumusan strategi kebijakan PHBM di

Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat...141 5. Nilai faktor prioritas dan semua prioritas dari analisis SWOT dan AHP....147 6. Implementasi kebijakan PHBM di Kabupaten Kuningan tahun 2001-

2004...148 7. Kegiatan Gerhan di Taman Nasional Gunung Ciremai wilayah

Kabupaten Kuningan tahun 2005...153 8. PAD Kabupaten Kuningan dari sektor kehutanan pada Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005...154 9. PAD Kabupaten Kuningan dari sektor kehutanan pada dinas lainnya di

Kabupaten Kuningan tahun 2001-2005………...155 10. Skala parameter dari SWOT kebijakan PHBM di Taman Nasional

Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat……….156 11. Nilai faktor prioritas dan semua prioritas dari analisis SWOT dan AHP

kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten

Kuningan, Provinsi Jawa Barat……….158

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan merupakan salah satu unsur vital dalam suatu organisasi atau lembaga apapun, baik lembaga pemerintah, swasta, pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal karena merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Kebijakan yang ada pada setiap lembaga atau organisasi dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus, kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh proses pembuatan dan pelaksanaannya.

Kebijakan sebagai ilmu pengetahuan memerlukan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral, yaitu kebijakan di suatu sektor harus memperhatikan implikasinya bagi kegiatan atau dampak di sektor lain. Permasalahannya ialah kebijakan lintas sektoral sulit karena masing-masing sektor mempunyai strategi, program, proyek dan anggaran terpisah.

Kebijakan merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan untuk mendukung proses pembangunan yang lebih baik. Dengan kata lain, kebijakan ialah upaya, cara dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah dirumuskan. Kebijakan bisa juga merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan model pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijakan juga dapat diartikan upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan. Kegagalan itu bisa kegagalan kebijakan itu sendiri, kegagalan pemerintah, kegagalan ekonomi, perdagangan dan pemasaran.

Kebijakan selalu menjadi isu penting dalam pengelolaan hutan, pertanian atau pembangunan pada umumnya. Pengalaman menunjukkan, bahwa di negara-negara maju yang memiliki kebijakan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan negara, pembangunan, pasar, perdagangan atau bisnis. Sebaliknya, di Indonesia kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten, selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh. Hal ini memerlukan perhatian yang serius karena pada dasarnya hampir semua kegagalan pembangunan bersumber dari persoalan fundamental ini, yaitu kegagalan kebijakan.

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa dimonopoli oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), sehingga ruang partisipasi daerah dan masyarakat sekitar hutan sangat sempit. Kondisi ini menyebabkan timbulnya berbagai konflik sosial yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, Perum Perhutani melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Kegiatan tersebut dimulai dari Prosperity Approach dengan Perhutanan Sosial (PS), kemudian Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan diperbaiki dengan PMDH Terpadu (PMDHT). Namun, hal ini tidak cukup memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena masyarakat sekitar hutan hanya dijadikan objek oleh Perum Perhutani.

Salah satu alternatif dalam mengurangi kerusakan dan tekanan terhadap hutan, Perum Perhutani meluncurkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mengikuti hal serupa di Nepal, yaitu Joint Forest Management (JFM) berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1061/Kpts/Dir/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan diganti dengan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. PHBM dicanangkan oleh Perum Perhutani sebagai tonggak transformasi Perum Perhutani menuju perubahan. Program ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan pola pengelolaan hutan sebelumnya, yaitu pengelolaan yang semula timber forest management berubah menjadi resources base management yang artinya pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak lagi berorientasi pada produk kayu saja, melainkan pada semua komponen sumberdaya hutan. Kemudian, pola pengelolaan yang dulunya state

based forest management berubah menjadi collaborative forest management

yang artinya proses pengelolaan hutan Perum Perhutani dilaksanakan secara bersama dengan prinsip saling berbagi (sharing), kesetaraan dan keterbukaan.

Kabupaten Kuningan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat mempunyai hutan negara seluas 24.401 Ha (22,68% dari luas daratan 107.597 Ha) dan hutan rakyat seluas 6.735 Ha (6,25%). Namun, menurut Aliadi (2002) telah terjadi degradasi hutan di Kabupaten Kuningan seluas 5.844 Ha kehilangan tegakan akibat penjarahan, 2.300 Ha kondisinya kritis berupa alang-alang, areal bekas kebakaran dan areal penggembalaan yang tidak terkontrol serta seluas 7.577 Ha tidak produktif karena tingkat kerapatan

3 pohonnya yang rendah. Dengan demikian, luas kawasan hutan di Kabupaten Kuningan yang masih berhutan hanya 8.680 Ha (35,57%) atau 8,07% dari luas daratan.

Pada awalnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Seluas ± 1.045.071 (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Satu) Ha, fungsi kawasan hutan di Gunung Ciremai seluas 15.518,23 Ha yang terletak di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka ialah hutan lindung (7.748,75 Ha), hutan produksi (2.690,48 Ha), hutan produksi terbatas (4.943,62 Ha) dan areal penggunaan lain (135,38 Ha). Kemudian, pada tahun 2003 berubah menjadi hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas ± 816.603 Ha dan tahun 2004 berubah lagi menjadi taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Gunung Ciremai Seluas 15.500 Ha Terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai.

Perubahan menjadi taman nasional di atas memunculkan reaksi berbeda dari berbagai kalangan. Sebagian pihak, antara lain Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan dan Universitas Kuningan menyambut positif perubahan fungsi kawasan hutan di Gunung Ciremai menjadi taman nasional. Sebagian pihak yang lain, seperti sejumlah personil Lembaga Pelayanan Implementasi (LPI)-PHBM dari unsur LSM dan perorangan serta masyarakat pelaku kegiatan PHBM di kawasan hutan Gunung Ciremai menolak, belum menerima atau setidaknya mengkritisi proses penetapan Taman Nasional Gunung Ciremai ini dan proses lanjutannya karena di sebagian kawasan hutan Gunung Ciremai yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan terdapat 25 desa pada tujuh kecamatan yang telah dalam proses implementasi PHBM dan sebagian di antaranya telah melaksanakan negosiasi dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) pada 18 desa dan Nota Perjanjian Kerja sama (NPK) pada lima desa dengan Perum Perhutani serta melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi taman nasional berarti pengelola hutan akan berganti dan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat bisa menjadi tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, agar permasalahan di atas tidak berlarut-larut dan hutan yang semakin sedikit ini bisa dikelola secara lestari perlu rasanya kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam suatu pengelolaan untuk dikaji kembali keefektifan dan keefisienannya serta dicari strategi kebijakan terbaik dalam PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

1.2. Kerangka Pemikiran

Hutan yang merupakan salah satu dari sumberdaya alam mempunyai berbagai manfaat, yaitu sosial, ekonomi dan ekologi. Manfaat sosial dari hutan ialah sebagai hak masyarakat sekitar hutan, estetika dan budaya. Manfaat ekonomi hutan ialah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kebutuhan lahan dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan manfaat ekologi dari hutan ialah keanekaragaman hayati, satwa dan habitatnya, iklim, pengatur tata air dan pencegah erosi.

Untuk mendapatkan manfaatnya, hutan harus dikelola. Pengelolaan hutan tergantung pada fungsi dan status suatu hutan. Namun, bentuk pengelolaan suatu hutan harus memperhatikan juga stakeholders di sekitarnya karena mempunyai kepentingan masing-masing terhadap hutan. Jika tidak, maka suatu saat kepentingan yang berbeda-beda tersebut akan bersinggungan, sehingga menimbulkan konflik. Bila konflik kepentingan ini berlangsung terus, maka akan merugikan stakeholders dan hutan sendiri.

Hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat hanya melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat mengganggu hutan berupa penjarahan dan perambahan, sehingga kelestarian hutan menjadi terganggu. Di samping itu, hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani ini tidak berkontribusi secara signifikan pada PAD Pemda Kabupaten Kuningan karena kontribusi sektor kehutanan turun ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

Gangguan terhadap hutan bertambah parah akibat perilaku sebagian masyarakat yang mengekspresikan tuntutan perubahan, demokrasi dan kebebasan pasca reformasi tahun 1998 secara kebablasan. Hal ini menyebabkan kelestarian hutan semakin terganggu dan muncul konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Menyikapi keadaan ini dan seiring dengan

5 perubahan paradigma, Perum Perhutani menerapkan PHBM yang melibatkan seluruh stakeholders, seperti masyarakat, Pemda dan sebagainya dalam mengelola hutan. Meskipun bentuk pengelolaan ini telah menghasilkan hal-hal yang positif, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu mengenai ketepatan sharing bagi hasil antara masyarakat dengan Perum Perhutani, kontribusi PHBM pada kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Pada tahun 2004, fungsi kawasan hutan di Gunung Ciremai dirubah menjadi taman nasional, sehingga harus dicari lagi bentuk pengelolaan yang tepat pada fungsi baru ini yang secara tidak langsung mengabaikan bentuk pengelolaan sebelumnya. Oleh karena itu, harus dianalisis kebijakan PHBM dan implementasi serta dampaknya di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan memformulasikan strategi kebijakan PHBM yang bisa mengakomodir kepentingan para stakeholders agar tidak terjadi konflik kepentingan dan hutan lestari. Berikut gambar diagram alir kerangka pemikiran.

Pengelolaan Hutan Perum Perhutani

Tenaga Kerja Pendapatan Daerah

Reformasi Gangguan Hutan Kesejahteraan Masyarakat

Konflik Kelestarian Hutan

Sharing PHBM

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

1.3. Perumusan Masalah

Kondisi masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tersebar pada 132 desa sekitar hutan umumnya memprihatinkan karena sebagian besar merupakan desa tertinggal meskipun berdampingan dengan sumberdaya hutan yang melimpah. Namun, sumberdaya hutan tersebut sebagian rusak dan bertambah parah akibat perilaku sebagian masyarakat yang mengekspresikan tuntutan perubahan, demokrasi dan kebebasan pasca reformasi tahun 1998 secara kebablasan, seperti penjarahan dan perambahan. Situasi seperti ini mendasari dan mendorong beberapa pihak di Kabupaten Kuningan berpikir dan berupaya untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Apalagi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan terhadap Kabupaten Kuningan tahun 1999 hanya 2,65% atau Rp 383.400.000,- (Gunawan, 2001).

Penjarahan hutan di Kabupaten Kuningan selama tahun 1998–2001 ialah seluas 3.062,32 Ha dengan nilai kerugian mencapai Rp 2.997.567.330,- dengan rincian tahun 1998 seluas 786,84 Ha dengan kerugian Rp 31.603.950,-, tahun 1999 seluas 806,70 Ha dengan kerugian Rp 78.379.380,-, tahun 2000 seluas 750,22 Ha dengan kerugian Rp 819.127.000,- dan tahun 2001 seluas 718,56 Ha dengan kerugian Rp 2.068.457.000,- (Anonim, 2002).

Keprihatinan dan semangat mencari solusi atas masalah pengelolaan hutan di Kabupaten Kuningan bertemu dengan gagasan PHBM yang tengah bergulir di lingkungan Perum Perhutani. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sedang mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya ialah kerusakan hutan makin parah, konflik sosial di sekitar hutan meluas dan tekanan politik di daerah yang menggugat eksistensinya. PHBM dinilai sebagai jawaban yang tepat, mengingat pendekatan sosial yang sudah ada tidak bisa menyelesaikan masalah karena secara psikologis belum mampu mengikat hubungan emosional masyarakat untuk merasa memiliki kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk bersama-sama mewujudkan PHBM sebagai sistem pengelolaan hutan baru yang lebih demokratis, adil, partisipatif dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Gagasan PHBM yang semula hanya terbatas pada beberapa orang dalam pembicaraan informal terus bergulir dan meluas melibatkan berbagai pihak di tingkat kabupaten, baik dari kalangan Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perum Perhutani, LSM dan organisasi kemasyarakatan lain, baik dalam forum informal maupun formal. Salah satu forum terpenting dalam proses

7 pengguliran gagasan PHBM ini ialah Lokakarya Implementasi PHBM bulan Juli 2000. Dalam forum ini, para pihak di Kabupaten Kuningan melakukan proses pendalaman pemahaman bersama dan konseptualisasi gagasan PHBM secara bersama dengan beberapa pihak dari luar kabupaten (Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran dan Departemen Kehutanan). Proses dialog multi pihak dalam lokakarya ini melahirkan kesepakatan, bahwa PHBM merupakan solusi atas masalah pengelolaan hutan di Kabupaten Kuningan yang kemudian diformulasikan dalam Dokumen Pokok-Pokok PHBM di Kabupaten Kuningan.

Meskipun implementasi PHBM di tingkat lapangan masih menyimpan sejumlah masalah, tetapi telah menunjukkan beberapa hasil positif pada aspek kelestarian hutan, terutama berupa percepatan rehabilitasi hutan dan penurunan proses kerusakan hutan akibat pencurian kayu. Berdasarkan data dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan tahun 2005, tahun 2000–2004 telah berhasil dilakukan rehabilitasi hutan kritis seluas 9.448 Ha. Di samping itu, jumlah pohon yang dicuri menurun dari 15.694 pohon pada tahun 1999 menjadi 6.017 pohon tahun 2000, 6.370 pohon tahun 2001, 1.786 pohon tahun 2002, 341 pohon tahun 2003 dan 549 pohon tahun 2004. Hal ini mengakibatkan kerugian Perum Perhutani akibat pencurian kayu menurun dari 5,124 milyar rupiah tahun 1999 menjadi 1,9 milyar rupiah tahun 2000, 2,7 milyar rupiah tahun 2001, 767 juta rupiah tahun 2002, 104 juta rupiah tahun 2003 dan 81 juta rupiah tahun 2004. Perkembangan tersebut makin menguatkan keyakinan, bahwa kegagalan tanaman dan pengamanan hutan masalah utamanya bukan masalah teknis, melainkan masalah sosial.

Menurut Maksum (2005), dari 36 orang peserta PHBM diperoleh gambaran, bahwa 50% responden memperoleh tambahan pendapatan Rp 250.000,- - 500.000,- sekali panen dan sekitar 34% responden memperoleh tambahan Rp 500.000,- - 1.000.000,- sekali panen. Sementara itu, menurut hasil evaluasi penyelenggaraan PHBM yang dilakukan oleh Universitas Kuningan tahun 2004, peningkatan pendapatan peserta PHBM rata-rata Rp 177.000,- per tahun atau 7,8% dari total sebelum mengikuti PHBM (Rp 2.259.600,-).

Terlepas dari angka-angka di atas, kegiatan PHBM dalam jangka pendek telah memberikan tambahan pendapatan pada petani hutan, terutama dari kegiatan tumpang sari. Hasil tumpang sari ini penting karena luas pemilikan lahan para peserta PHBM umumnya sangat kecil menurut survey Universitas

Kuningan tahun 2004, rata-rata kurang dari 0,16 Ha. Pada tahun-tahun mendatang, para peserta PHBM akan memperoleh tambahan pendapatan dari hasil hutan bukan kayu, seperti durian, petai, nangka, alpukat, kemiri, melinjo dan bagi hasil tebangan kayu. Pada lokasi-lokasi yang pada saat NPK telah terdapat tegakan hutan, pendapatan dari bagi hasil kayu akan lebih cepat.

Menurut Noorvitastri dan Wijayanto (2003), format sistem bagi hasil yang lebih layak, adil dan ideal, baik bagi masyarakat maupun Perum Perhutani ialah sebesar 25% untuk masyarakat dan 75% untuk Perum Perhutani karena format ini menghasilkan Benefit Cost Ratio (BCR) Perum Perhutani yang hampir sama dan sangat mendekati masyarakat yang artinya manfaat yang akan diperoleh Perum Perhutani akan sama atau hampir mendekati dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Namun menurut Affianto et al. (2005), pada daur tanaman jati PHBM selama 40 tahun, Perum Perhutani memberikan kontribusi sebesar 49,8%, sementara 50,2% selebihnya dikontribusikan oleh masyarakat dan apabila daur diperpanjang menjadi 60 tahun, kontribusi Perum Perhutani meningkat menjadi 55% dan 45% sisanya dikontribusikan oleh masyarakat.

Tahun 2004, hutan Gunung Ciremai berubah fungsi menjadi taman nasional, sehingga mengkhawatirkan masyarakat tentang kelanjutan peran serta mereka dalam pengelolaan hutan. Kekhawatiran ini terjadi karena dengan berubahnya fungsi suatu kawasan hutan menjadi taman nasional dengan berbagai aturan yang sudah baku menyebabkan sistem pengelolaannya tidak lentur dan tidak akomodatif, sehingga berakibat langsung pada masyarakat.

Menurut Ramdan (2006), selain menghasilkan kayu hutan Gunung Ciremai juga memberi manfaat tata air yang besar, yaitu zona resapan air Gunung Ciremai menghasilkan rata-rata debit air yang besar (50–2.000 l/detik) untuk setiap mata airnya dengan kualitas air secara alami umumnya memenuhi standar kriteria kualitas air minum dan nilai manfaat hidrologi total kawasan Gunung Ciremai dari sektor rumah tangga mencapai Rp 2.130.000.000,-/tahun.

Mata air di wilayah Gunung Ciremai digunakan untuk irigasi dan kegiatan pariwisata, diantaranya Waduk Darma, Darmaloka, Balong Cigugur, Balong Dalem dan Telaga Remis. Potensi air dari wilayah Gunung Ciremai yang dimanfaatkan untuk industri dan perekonomian, yaitu:

1. Suplai air untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cirebon sebesar 200 l/detik

9 3. Suplai air untuk Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) Cirebon

sebesar 50 l/detik

4. Suplai air untuk PT. Indocement Cirebon sebesar 36 l/detik

5. Kegiatan pertanian, perkebunan tebu dan pabrik gula memerlukan suplai air sebesar 2.500 l/detik

Berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut Nurrochmat (2005a) konsep pengelolaan hutan lestari sangat spesifik dan tidak dapat digeneralisasi.

Community based forest management, co–management, state forest management maupun private forest management masing-masing memiliki

kelebihan dan kekurangan. Tidak ada sistem pengelolaan hutan yang paling baik karena sistem dikatakan baik, apabila sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi dan sosial budaya daerah dimana hutan berada. Hal ini terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengaruh kapabilitas pemerintah dan modal sosial pada pilihan lembaga pengelolaan hutan

Modal Sosial No. Kapabilitas

Pemerintah Rendah Tinggi

1 Rendah Private forest management

Community based forest management

2 Tinggi State forest management

Co-management

Sumber: Nurrochmat (2005a)

Pemilihan bentuk pengelolaan yang tepat dilaksanakan pada suatu taman nasional sangat tergantung pada kondisi setempat dan kebutuhan pengelolaan. Pengelolaan kolaborasi bukan suatu pendekatan yang dapat diterapkan pada semua kasus dan tidak selalu efektif, misalnya dalam situasi yang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat, seperti mencegah suatu kerusakan lingkungan yang drastis, maka lebih baik mengambil tindakan nyata secepatnya dari pada menunggu tercapainya konsensus bersama tentang apa yang harus dilakukan (Hermawan et al., 2005).

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, yaitu:

1. Bagaimanakah substansi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimanakah implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimanakah strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat?

1.4. Tujuan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan memformulasikan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan secara spesifik, yaitu:

1. Menganalisis substansi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

2. Mengkaji implementasi dan dampak kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

3. Merumuskan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

1.5. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Memberikan masukan bagi Departemen Kehutanan dan Pemda Kabupaten Kuningan dalam merumuskan kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

2. Memberikan gambaran bagi berbagai stakeholders yang terlibat dalam PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

3. Memberikan informasi bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat tentang hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraannya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Formulasi Strategi dan Analisis Kebijakan

Formulasi strategi yang biasanya disebut juga dengan perumusan strategi merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, prosesnya lebih banyak menggunakan proses analisis dan tujuannya ialah untuk menyusun strategi, sehingga sesuai dengan misi, sasaran dan kebijakan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep mengenai strategi terus berkembang, sebagai berikut:

1. Alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumberdaya (Chandler, 1962) 2. Alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Porter, 1985) 3. Kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan (Chaffee, 1985)

Pilihan strategi berasal dari proses analisis karena diketahui dampak di masa yang akan datang terhadap kinerja. Namun sebelum menentukan alternatif strategi yang layak, perencana strategi harus mengevaluasi dan meninjau kembali misi dan tujuan. Setelah itu, baru tahap selanjutnya ialah

generation, evaluasi dan pemilihan alternatif strategi yang terbaik. Proses

analisis strategi, yaitu: (Rangkuti, 2005)

1. Analisis hubungan antara posisi strategi saat ini dengan kemungkinan strategi berikut ancamannya

2. Menguji kemungkinan hasilnya

3. Membandingkan hasilnya dengan alternatif tujuan untuk mengetahui kesenjangan yang ada

4. Mengidentifikasi alternatif strategi, sehingga kesenjangan dapat dikurangi 5. Mengevaluasi berbagai alternatif dan pilihan strategi

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis ialah memahami seluruh informasi, menganalisis situasi untuk mengetahui isu yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Menurut Boulton (1984), proses untuk melaksanakan analisis dapat dilihat pada diagram proses analisisnya. Kerangka analisis secara keseluruhan, sebagai berikut: (Rangkuti, 2005)

1. Memahami situasi dan informasi yang ada

2. Memahami permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat umum maupun spesifik

3. Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah

4. Mengevaluasi pilihan alternatif dan memilih alternatif yang terbaik dengan membahas sisi pro maupun kontra dan memberikan bobot serta skor untuk masing-masing alternatif dan kemungkinan yang akan terjadi

Kebijakan (policy) sering penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Kebijakan diberi arti bermacam-macam, yaitu:

1. Jalan atau cara lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan, seperti pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan (Pal, 1992)

2. Cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi, termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya dan pemilihan metode untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Elis, 1994)

3. Kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah (Anderson, 1984)

Suatu kebijakan memiliki karakteristik, sebagai berikut: (Ramdan et al., 2003)

1. Kebijakan tidak eksis secara tunggal, tetapi bersifat ganda dan berantai 2. Keberhasilan suatu kebijakan harus didukung oleh sistem

3. Kebijakan mengubah atau mempengaruhi suatu keadaan yang hampir tidak mungkin menjadi mungkin

4. Kebijakan yang baik didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat

Upaya-upaya untuk mempelajari proses-proses kebijakan yang dilakukan dengan melakukan aktivitas yang disebut analisis kebijakan (policy analysis). Beberapa definisi tentang analisis kebijakan, yaitu:

1. Aktivitas menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2003)

2. Suatu upaya sistematik untuk menghasilkan pengetahuan tentang preskripsi dalam mengatasi suatu masalah (Kartodihardjo, 1999)

13 Dunn (2003) menyatakan ada lima macam pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, yaitu:

1. Apa hakikat masalahnya

2. Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan bagaimana hasilnya

3. Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah 4. Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah 5. Hasil apa yang dapat diharapkan

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas menghasilkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan atau prospek dari kebijakan, aksi atau pelaksanaan dari kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Tipe informasi tersebut saling berhubungan dan saling tergantung, dimana satu tipe informasi ke tipe informasi yang lain dipindahkan dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat. Apabila tipe informasi kebijakan dipadukan dengan prosedur analisis kebijakan, maka akan terlihat hubungan keduanya sebagai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah seperti pada Gambar 2 berikut.

Kinerja Kebijakan

Evaluasi Peramalan

Perumusan Masalah

Hasil Perumusan Masalah Kebijakan Perumusan Masa Depan

Kebijakan Masalah Masalah Kebijakan

Perumusan Masalah

Pemantauan Rekomendasi

Aksi Kebijakan

Gambar 2. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah

Dunn (2003) juga menyatakan, bahwa metodologi analisis kebijakan menggunakan prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah ialah definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi, dimana pada analisis kebijakan prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yaitu:

1. Perumusan masalah atau definisi yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

2. Peramalan atau prediksi yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan atau tidak melakukan sesuatu

3. Rekomendasi atau preskripsi yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah

4. Pemantauan atau deskripsi yang menyampaikan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu akibat diterapkannya alternatif kebijakan

5. Evaluasi yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah

Dunn (2003) mengemukakan, bahwa gabungan tipe informasi kebijakan dan prosedur analisis kebijakan menunjukkan kerangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah. Prosedur pembuatan kebijakan ialah serangkaian tahapan yang saling tergantung dan diatur menurut urutan waktu, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kedekatan antara prosedur analisis kebijakan dengan prosedur pembuatan kebijakan diilustrasikan pada Gambar 3 berikut.

Perumusan Masalah Penyusunan Agenda

Peramalan Formulasi Kebijakan Rekomendasi Adopsi Kebijakan Pemantauan Implementasi Kebijakan Evaluasi Penilaian Kebijakan

Gambar 3. Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan pembuatan kebijakan

2.2. Hutan dan Pengelompokannya

Pengertian hutan dapat ditinjau dari faktor-faktor wujud biofisik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya dan status hukum lahan hutan. Berbagai definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan pada faktor-faktor tersebut sesuai dengan tujuan definisi hutan yang dikehendaki.

15 Beberapa definisi hutan yang telah dibuat oleh beberapa pakar dan lembaga yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Hutan berdasarkan penekanan pada konsep ekologi a. Suhendang (2002)

Hutan ialah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat.

b. Helms (1998)

Hutan ialah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, seringkali terdiri dari tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur dan proses-proses yang berhubungan yang pada umumnya mencakup padang rumput, sungai, ikan dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung dan hutan kota.

c. Departemen Kehutanan (1989)

Hutan ialah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat.

2. Hutan untuk tujuan kegiatan tertentu

a. Tujuan inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Food Agricultural

Organization (FAO) tahun 1958 (Loetsch and Haller, 1964)

Hutan ialah keseluruhan lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar.

b. Untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu - Davis dan Johnson (1987)

Hutan ialah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan, berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan.

- Bruenig (1996)

Hutan ialah suatu bidang lahan yang tertutupi oleh pohon-pohon yang dapat membentuk keadaan iklim tegakan (iklim mikro di dalam

hutan), termasuk bagian bidang lahan bekas tebangan melalui tebang habis di dalam wilayah hutan tetap pada tanah negara atau tanah milik yang setelah pemanenan terhadap tegakan hutan yang terdahulu dilakukan pembuatan dan pemeliharaan permudaan alam atau penghutanan kembali (permudaan buatan).

3. Hutan berdasarkan penekanan pada status hukum menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan sifat-sifat khusus yang dimilikinya, hutan dikelompokkan ke dalam beberapa macam, tipe, bentuk dan status tergantung pada sifat-sifat yang diperhatikannya, yaitu: (Suhendang, 2002)

1. Keadaan tumbuhan hutan

a. Hutan lebat atau hutan rapat (closed forest) b. Hutan terbuka atau hutan jarang (open forest)

c. Hutan primer (primary forest/primeval forest/pristine forest/virgin forest/old

growth forest)

d. Hutan sekunder (secondary forest) 2. Asal hutan atau cara hutan terbentuk

a. Hutan alam (natural forest)

b. Hutan tanaman atau hutan buatan (planted forest) c. Hutan trubusan (coppice forest)

d. Tegakan hutan tinggi (high forest)

3. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan tegakan a. Hutan klimaks (climax forest)

b. Tegakan hutan masak tebang (mature forest stand) c. Hutan normal (normal forest)

d. Hutan seumur (even aged forest)

e. Hutan tidak seumur (uneven aged forest) 4. Komposisi jenis pohon

a. Hutan murni atau hutan homogen (pure forest) b. Hutan campuran atau hutan heterogen (mixed forest) c. Hutan perdu (sclerophyllous forest)

17 5. Letak geografis dan ketinggian tempat

a. Hutan pantai (coastal forest)

b. Hutan dataran rendah (low land forest) c. Hutan dataran tinggi (high land forest) d. Hutan pegunungan (mountain forest) e. Hutan boreal (boreal forest)

f. Hutan ripari (riparian forest) 6. Iklim tempat tumbuh hutan

a. Hutan hujan (rain forest)

b. Hutan musim atau hutan tropika menggugurkan daun (monsoon

forest/tropical deciduous forest)

c. Hutan beriklim sedang (temperate forest) d. Hutan tropika (tropical forest)

7. Keadaan tanah tempat tumbuh hutan a. Hutan tanah kering (dry land forest) b. Hutan gambut (peat forest)

c. Hutan rawa (swamp forest)

d. Hutan mangrove atau hutan bakau (mangrove)

8. Faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan vegetasi a. Formasi klimatis (climatic formation)

b. Formasi edafis (edaphic formation) 9. Kategori hutan menurut fungsi

a. Hutan yang berfungsi untuk perlindungan (protective forest) b. Hutan yang berfungsi untuk produksi (productive forest) c. Hutan yang berfungsi serba guna (multiple purpose forest) 10. Status hukum fungsi penggunaan hutan

a. Hutan lindung (protection forest) b. Hutan produksi (production forest) c. Hutan konservasi (conservation forest) 11. Status hukum lahan hutan

a. Hutan negara (state forest) b. Hutan hak (private forest)

c. Hutan adat (traditional law society forest) d. Hutan masyarakat (community forest) e. Hutan komunal (communal forest) f. Hutan rakyat (social forest)

2.3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan yang dari istilahnya berasal dari management, terdiri dari

planning, organizing, actuating dan controlling. Pengelolaan dalam kehutanan

lebih pada pengelolaan tegakan hutan, sehingga saat ini muncul konsep forest

governance yang cakupannya lebih luas dari pada forest management. Forest governance mencakup hubungan lokal dengan global, hubungan antar sektor

dan hubungan antar nilai-nilai yang berbeda.

Perkembangan periode pengelolaan hutan di dunia, terdiri atas: (Suhendang, 2004)

1. Periode pra pengelolaan (pre management era)

2. Periode pengelolaan berlandaskan prinsip kelestarian hasil (sustained yield

principles era)

a. Era pengelolaan hutan untuk tujuan menghasilkan kayu b. Era prinsip manfaat ganda hutan

c. Era aspek ekologi masuk dalam pengelolaan hutan d. Era aspek sosial masuk dalam pengelolaan hutan

3. Periode pengelolaan berlandaskan prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management era)

Berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dipayungi oleh social

forestry. Namun, social forestry ini ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak.

Salah satunya dikemukakan oleh Nguyen (2001) ialah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak atau unsur sosial yang dapat dilakukan di lahan milik, umum atau pada kawasan hutan yang diizinkan dengan memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat dan tujuan produksi yang lestari.

Blair dan Olpadwala (1988) membagi social forestry ke dalam community

forestry ialah penumbuhan pohon-pohon oleh organisasi lokal yang mungkin

diprakarsai pemerintah pada bidang-bidang lahan umum (village commons/lahan desa) untuk beragam kegunaan atau serba guna dan farm forestry ialah pemilik-pemilik lahan menanam pohon-pohon di lahan milik mereka. Sedangkan Rao (1979) membagi social forestry ke dalam farm forestry (penanaman pohon-pohon di lahan pertanian), extension forestry (penanaman pohon-pohon di luar lahan pertanian dan hutan lindung) dan urban forestry (penanaman pohon-pohon di perkotaan).

19 Konsep agroforestry sebagai teknologi mulai berkembang awal tahun 1970-an, namun praktek menanam pohon dan tanaman pertanian secara kombinasi telah terjadi jauh lebih awal di seluruh dunia. Eropa setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, Finlandia sejak akhir abad yang lalu dan Jerman sejak tahun 1920-an (King, 1987). Agroforestry sebagai suatu teknik produksi y1920-ang mengkombinasikan produksi pohon dengan tanaman pertanian dan atau ternak secara spasial dan sekuensial dapat diterapkan tidak terbatas dalam social

forestry, tetapi juga juga oleh pengusaha-pengusaha industri besar, seperti The Jari Forestral Project di Amapa, Brasil (Kirchhofer and Evan, 1986).

Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an sudah melaksanakan social

forestry. Pada kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan

(HKm), sedangkan di lahan milik disebut hutan rakyat. Tahun 2002, Departemen Kehutanan menempatkan social forestry sebagai payung dari semua program dan kebijakan strategisnya.

HKm dimulai awal tahun 1995 dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Keputusan ini menekankan pada izin pemanfaatan hutan, hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Keputusan ini diperbaiki dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998, dimana masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan, pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat harus membentuk koperasi dan izin pemanfaatan diganti menjadi izin pengusahaan. Keputusan ini diganti lagi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 865/Kpts-II/1999, dimana izin pengusahaan diganti menjadi izin pemanfaatan dan masyarakat tidak harus membentuk koperasi, tetapi bisa kelompok apa saja. Keputusan ini diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 yang memberi wewenang pada bupati memberi izin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat.

Lembaga penelitian dan universitas mengembangkan pendekatan lain dalam bentuk pembalakan berbasis masyarakat (community logging) di kawasan hutan yang dialokasikan oleh negara pada universitas atau lembaga penelitian.

Center International Forestry Research (CIFOR) mengembangkan Adaptive Collaborative Management (ACM) atau Pengelolaan Hutan Bersama secara

Adaptif (PHBA). Namun, bentuk ini di tingkat masyarakat maupun kebijakan masih dalam tahap penjajagan.

Tahun 1974, Perum Perhutani mengembangkan pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan hutan. Setelah Kongres Kehutanan tentang Hutan untuk Kemasyarakatan di Jakarta tahun 1978, pemerintah mengharuskan swasta mengembangkan Program Bina Desa Hutan yang kemudian diperbaiki tahun 1982 dengan Program PMDH. Kelanjutan dari PMDH, Perum Perhutani bekerja sama dengan LSM dan donor mengembangkan PS yang diuji coba tahun 1984 di Jawa dan luar Jawa tahun 1986. Tahun 1991, PMDH diperbaiki melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691/Kpts-II/1991, namun pelaksanaannya kebanyakan tidak memuaskan.

Tahun 2001, Dewan Pengawas Perum Perhutani mengeluarkan Keputusan Nomor 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Keputusan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat. PHBM cukup memberikan insentif bagi masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Hal ini dipengaruhi perubahan paradigma pengelolaan hutan di Perum Perhutani yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Namun, beberapa hal yang menjadi disinsentif masyarakat dalam PHBM ialah kemungkinan perubahan status dan fungsi kawasan yang dapat mempengaruhi nota kesepakatan yang telah dibuat, tidak adanya jangka waktu pengelolaan yang menjamin kelangsungan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan kebijakan bagi hasil serta pengelolaan yang masih pada tingkat lokal, berupa kesepakatan antara masyarakat dan KPH.

2.4. Kawasan Konservasi dan Taman Nasional

Istilah konservasi diambil dari istilah bahasa Inggris conservation yang berasal dari bahasa Sanskerta conservare yang terdiri dari kata con yang berarti

together dan kata servare yang berarti keep/save what we have. Dengan

demikian, secara harfiah konservasi berarti melestarikan sumberdaya yang menjadi milik bersama secara bersama-sama. Dari pengertian istilah konservasi ini dapat diperoleh pemahaman, bahwa ada dua syarat keharusan dalam konservasi ialah konservasi hanya berlaku atau harus diberlakukan pada sumberdaya milik bersama atau common resources dan pelestarian sumberdaya milik bersama harus dilakukan secara bersama-sama. Namun, terhadap sumberdaya milik bersama manusia cenderung untuk free rider yang dapat mengakibatkan terjadinya tragedy of commons yang ditakuti oleh setiap individu

21 atau kelompok manusia karena besarnya kerugian yang akan dideritanya (Hardin, 1968).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung juga tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tetapi istilah kawasan lindung seperti Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Klasifikasi kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

No. Kawasan Lindung Pembagian

1 Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya

1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan resapan air 2 Kawasan perlindungan setempat 1. Sempadan pantai

2. Sempadan sungai

3. Sempadan sekitar danau/waduk 4. Kawasan sekitar mata air 3 Kawasan suaka alam dan cagar

budaya

1. Kawasan suaka alam

2. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

3. Kawasan pantai berhutan bakau 4. Taman nasional, taman hutan

raya dan taman wisata alam 5. Kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan 4 Kawasan rawan bencana alam

Pada Keputusan Direktur Jenderal Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam Nomor 129 tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung, istilah kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung seperti Tabel 3. Istilah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ini sama dengan pembagian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Klasifikasi yang sama tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdapat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Tabel 3. Klasifikasi kawasan konservasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129 tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung

No. Kawasan Konservasi Pembagian

1 Kawasan suaka alam 1. Cagar alam

2. Suaka margasatwa 2 Kawasan pelestarian alam 1. Taman nasional

2. Taman hutan raya 3. Taman wisata alam 3 Taman buru

4 Hutan lindung

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tetapi hutan konservasi yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Pada undang-undang ini, fungsi lindung dipisahkan dari fungsi konservasi atau hutan lindung tidak termasuk pada hutan konservasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, klasifikasi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam sama dengan klasifikasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di samping itu, ada taman buru yang masuk ke dalam hutan konservasi dan hutan lindung yang berbeda dari hutan konservasi seperti terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Klasifikasi hutan konservasi dan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

No. Hutan Kawasan Sub Kawasan Zona

1 Konservasi Kawasan suaka alam 1. Cagar alam 2. Suaka margasatwa Kawasan pelestarian alam

Taman nasional 1. Zona inti 2. Zona

pemanfaatan 3. Zona lain

23 Tabel 4. (lanjutan)

No. Hutan Kawasan Sub Kawasan Zona

Taman hutan raya 1. Kawasan penggunaan 2. Kawasan koleksi tanaman 3. Kawasan perlindungan 4. Kawasan lain Taman wisata alam 1. Kawasan penggunaan yang intensif 2. Kawasan penggunaan terbatas 3. Kawasan lain Taman buru 1. Kawasan

perburuan 2. Kawasan penggunaan 3. Kawasan penangkaran satwa liar 4. Kawasan lain 2 Lindung 1. Kawasan lindung 2. Kawasan penggunaan 3. Kawasan lain

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan taman nasional ialah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Kriteria yang digunakan dalam penetapan suatu kawasan menjadi taman nasional, yaitu:

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami

2. Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik, baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami

4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam

5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri

Pengelolaan taman nasional didasarkan atas sistem zonasi, yaitu: 1. Zona inti ialah zona dengan kriteria:

a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya

c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau tidak atau belum diganggu manusia

d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami

e. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi

f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah

2. Zona pemanfaatan ialah zona dengan kriteria:

a. Mempunyai daya tarik alam, berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu dan formasi geologinya yang indah dan unik b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan

daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam

c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam

3. Zona rimba dan atau yang ditetapkan menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

a. Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi

b. Memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan

25 Taman nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasinya. Berbagai bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan untuk masing-masing zonasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

1. Zona inti

a. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan b. Ilmu pengetahuan

c. Pendidikan

d. Kegiatan penunjang budidaya 2. Zona pemanfaatan

a. Pariwisata dan rekreasi

b. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan c. Pendidikan

d. Kegiatan penunjang budidaya 3. Zona rimba

a. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan b. Ilmu pengetahuan

c. Pendidikan

d. Kegiatan penunjang budidaya e. Wisata alam terbatas

Pengelolaan taman nasional dilakukan dengan tujuan utama untuk:

1. Terjamin dan terpeliharanya keutuhan dari keberadaan kawasan dan ekosistem taman nasional

2. Terjamin dan terpeliharanya keberadaan dari potensi dan nilai-nilai dari keanekaragaman tumbuhan, satwa, komunitas dan ekosistem penyusun kawasan taman nasional

3. Pemanfaatan kawasan dan potensi taman nasional secara optimal, lestari dan bijaksana untuk kepentingan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan yang menunjang budidaya, budaya dan pariwisata alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.5. Pengambilan Keputusan, Analisis AHP dan SWOT

Setiap manusia dihadapkan pada masalah (problem) ialah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Pada umumnya masalah cenderung kompleks, padahal selalu ada keterbatasan untuk memecahkannya, sehingga pengambilan

keputusan merupakan suatu keharusan. Pengambilan keputusan umumnya tidak mudah karena persoalan yang kompleks, keterbatasan, non linier utilities, kriteria yang saling bertentangan dan teknik pengukuran yang cukup sulit.

Golembiewski (1972) memberi definisi keputusan ialah suatu pilihan terhadap berbagai macam alternatif. Dalam glossary of public administration, pembuatan keputusan (decision making) didefinisikan sebagai suatu proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan untuk mengurangi resiko-resiko, ketidakpastian dan pengeluaran sumber-sumber dalam rangka mengejar tujuan.

Nigro (1980) tidak membedakan antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan menyatakan, bahwa tidak ada perbedaan yang mutlak antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan, tetapi kebijakan membuat rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Sebaliknya, Anderson (1984) membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan menyatakan, bahwa pembuatan kebijakan (policy making) berbeda dengan pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan ialah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai, sedangkan pembuatan kebijakan meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi, menurut Tjokroamidjojo (1976), apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan dan bila pemilihan alternatif itu terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan pembuatan kebijakan.

Metode pengambilan keputusan yang populer ialah Multi Criteria Decision

Making (MCDM) yang terbagi atas dua kelompok, yaitu: (Tiryana dan Saleh,

2005)

1. Multi Objective Decision Making (MODM) a. Ruang keputusan bersifat kontinyu

b. Pemilihan alternatif didasarkan atas tujuan-tujuan yang saling bertentangan