i

LAPORAN HASIL

PENELITIAN LANJUTAN BOPTN IAIN SURAKARTA 2021

PENGEMBANGAN INSTRUMEN KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF

BIMBINGAN DAN KONSELING PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA

Penelitian DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2021 Oleh:

Ketua Peneliti :

Nama : Nur Muhlashin, S.Psi, MA.

NIP : 19760525 201101 1 007

Prodi / Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Anggota Peneliti:

Nama : Budi Santosa, S.Psi., M.A.

NIP : 19740123 200003 1 002

Prodi /Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Nama : Triyono, M.Si.

NIDN : 2012108202

Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Mahasiswa Pembantu Peneliti:

Nama : Larasati Galuh Prawesti

NIM : 171221137

Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

TAHUN 2021

A.12

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil a’lamin, segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Zat yang Maha Pengasih dan penyayang. Berkat hidayah, inayah dan ma’unah-Nya, penelitian dengan judul, “Pengembangan Instrumen Kesiapan Menikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Preventif Bimbingan dan Konseling Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Indonesia” ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang telah memberi kesempatan pada peneliti untuk terlibat aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di institusi ini.

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberi kesempatan pada peneliti untuk melaksanakan agenda penelitian Tahun Anggaran 2021 dari awal hingga akhir.

3. Reviewer penelitian, yang telah memberikan banyak masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap keseluruhan penelitian ini.

4. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi memiliki kontribusi maksimal dalam penelitian ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan pahala dan karunia-Nya atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga karya hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2021

Peneliti

iii ABSTRAK

Nur Muhlashin, S.Psi, MA.; NIP: 19760525 201101 1 007, Ketua Kelompok;

Pengembangan Instrumen Kesiapan Menikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Preventif Bimbingan dan Konseling Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan merumuskan definisi dari kesiapan menikah calon pengantin, mengidentifikasi dan merumuskan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesiapan menikah bagi pasangan calon pengantin, dan mengembangkan instrumen kesiapan menikah bagi pasangan calon pengantin.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Pendekatan metodologis yang digunakan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan mix method, yaitu memadukan antara pendekatan perspektif kuantitatif dan kualitatif.

Penyusunan instrumen awal data kualitatif melalui Focus-Group Discussion (FGD), sednagkan data kuantitatif dilakukan dengan survey. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu “potential testee” “expert judge”.

Langkah dan anasis data menggunakan pendekatan C-OAR-SE: Construct definition, Object classification, Attribute classification, Rater identification, Scale formation, and Enumeration and reporting. Setelah tersusun dan terbentuk instrumen awal melalui pendekatan C-OAR-SE, berikutnya, pada Studi-2 dilaksanakan prosedur yang relatif tradisional dalam pengembangan instrumen skala dengan pendekatan analisis faktor dan reliabilitas konsistensi internal (koefisien alpha), yang didukung dengan pemodelan persamaan struktural.

Hasil dari penelitian ini ada 3, yaitu; 1) definisi kesiapan menikah adalah suatu keadaan di mana sesorang telah siap secara fisik dan mental untuk menikah atau dimilikinya kompetensi individu dari calon pasangan pengantin untuk menjalankan peran dan mengambil tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang ideal (sakinah mawaddah warahmah). 2) Kesiapan menikah calon pengantin dapat dilihat dari 9 (sembilan) aspek kesiapan menikah, yaitu: keagamaan dan spiritualitas, kemampuan memecahkan masalah (problem solving), kemampuan menjalin hubungan sosial, keterampilan berkomunikasi, kemampuan berbagi peran dengan pasangan, kecukupan usia, kemampuan fisik dan seksual-reproduksi,kesiapan mental dan emosi, kesiapan finansial (keuangan). 3) Kesiapan menikah pasangan calon pengantin dapat diukur menggunakan intrumen skala kesiapan menikah, yang mana dapat menjadi screening awal mengetahu kesiapan pasangan calon pengantin yang mempersiapkan pernikahan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Hasil skoring kesiapan menikah ini juga dapat digunakan sebagai bahan asesmen awal serta rekomendasi kepada pembimbing pernikahan atau konselor pernikahan untuk memberikan intervensi bimbingan dan konseling bagi calon pengantin yang memiliki skor rendah dalam kesiapan menikah dalam memewujudkan keluarga ideal (sakinah mawaddah warahmah)

Kata kunci : instrumen, kesiapan menikah, calon pengantin, bimbingan dan konseling perkawinan, ketahanan keluarga

iv DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN KATA PENGANTAR ... ii

HALAMAN ABSTRAK ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

Bab 1: Pendahuluan ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 4

B. Rumusan Masalah ... 14

C. Tujuan Penelitian ... 14

D. Manfaat Penelitian ... 15

Bab 2: Landasan Teori ... 16

A. Ketahanan Kelurga ... 16

1. Pengertian Ketahanan Keluarga ... 16

2. Faktor Ketahanan Keluarga ... 17

3. Dimensi Ketahanan Keluarga ... 20

4. Ciri Keluarga yang Resiliens ... 22

B. Bimbingan Perkawinan (Pernikahan) ... 25

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan (Pernikahan) ... 25

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan (Pernikahan) ... 27

3. Aspek-Aspek Bimbingan ... 27

4. Asas-Asas Bimbingan Perkawinan ... 29

5. Materi Bimbingan Perkawinan (Pernikahan) ... 31

v

C. Kesiapan Menikah ... 32

1. Pengertian Kesiapan Menikah ... 32

2. Aspek Kesiapan Menikah ... 33

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Menikah ... 41

D. Hasil Penelitian Relevan ... 44

Bab 3: Metode Penelitian ... 48

A. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ... 48

B.Analisis Data ... 51

Bab 4: Hasil Penelitian ... 53

A. Waktu dan Tempat ... 53

B. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 53

C. Deskripsi dan Analisis Data ... 57

1. Deskripsi data pertama: Focus Group Discussion (FGD) Pertama ... 57

2. Deskripsi Data kedua ... 65

3. Deskripsi Data ketiga ... 73

4. Deskripsi Data ke empat ... 84

5. Deskripsi Data ke lima ... 92

- Analisis Data ... 95

Bab 5: Penutup ... 100

A. Kesimpulan ... 100

B. Saran ... 102

Daftar Pustaka ... 104

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi

(dalam Persen) ... 54

Tabel 4.2 Grafik Perceraian Nasional ... 56

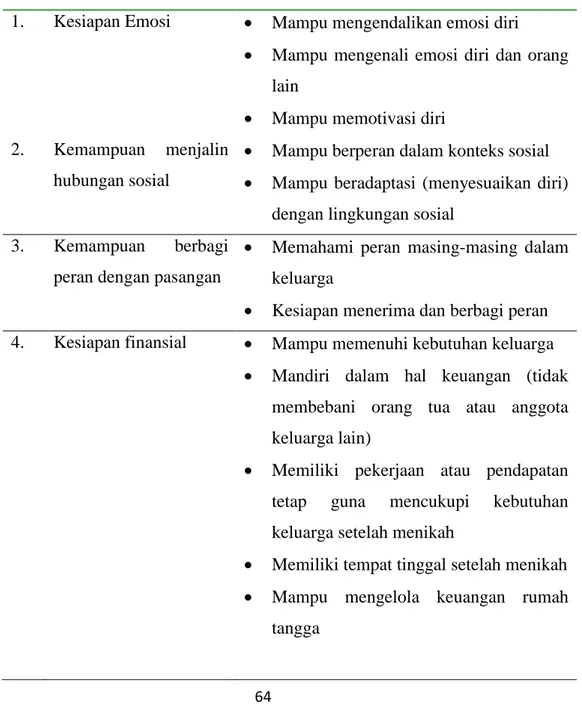

Tabel 4.3 Aspek Kesiapan Menikah Menurut Ahli ... 60

Tabel 4.4 Rumusan Aspek-Aspek dan Indikator Kesiapan Menikah ... 64

Tabel 4.5 Data Persebaran Responden/Rater Angket Kesiapan Menikah di Indonesia tahun 2021 Berdasarkan Propinsi di Indonesia ... 66

Tabel 4.6 Data Persebaran Rater/Responden Berdasarkan Suku di Indonesia... 67

Tabel 4.7 Data Persebaran Rater/Responden Berdasarkan Agama di Indonesia ... 68

Tabel 4.8 Data Persebaran Rater/Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 69

Tabel 4.9 Data Persebaran Rater/Responden Berdasarkan Status Pernikahan ... 69

Tabel 4.10 Data persebaran Rater/Responden Berdasarkan Status Pekerjaan ... 69

Tabel 4.11 Data Persebaran Rater/Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 70

Tabel 4.12 Tabulasi Skor Aspek-Aspek Kesiapan Menikah (Descending) ... 70

Tabel 4.13 Tabulasi Skor Indikator Perilaku (Descending) ... 71

Tabel 4.14 Tabulasi Aspek-Indikator (Dasar Blueprint) ... 72

Tabel 4.15 Blue Print Konstruk Kesiapan Menikah Hasil dari Kajian Literatur dan Diskusi-Pakar ... 74

Tabel 4.16 Item dan Nilai Validitas Aiken ... 85

Table 4.17 Item Skala Valid ... 93

Tabel 4.18 Hasil Analisis General Linear Model ... 96

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga ditentukan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya. Menurut Sunarti et al., (2003) terdapat empat sifat melekat di dalam keluarga yaitu kumpulan orang yang menyatu dalam ikatan pernikahan, darah, maupun adopsi, hidup bersama-sama secara tetap dalam satu atap rumah tangga. Keluarga menjadi subsistem dalam masyarakat (unit terkecil dalam masyarakat) yang saling berinteraksi dengan subsistem lainnya untuk mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat (Muchtaromah, 2008).

Keberadaan keluarga menjadi komunitas primer terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Keluarga memenuhi syarat untuk disebut sebagai kelompok, yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok sehingga memiliki kesatuan persepsi tentang kelompok, kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan, saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan, terjadinya interaksi, kemampuan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu yang telah disepakati (Munir, 2001). Untuk dapat disebut sebagai kelompok syaratnya harus memiliki struktur, mengembangkan interaksi dan interdependensi, memiliki tujuan, serta kesatuan persepsi (Forsyth, 2010).

Menurut Goode (1991), keluarga memiliki ciri khas berupa kesatuan persepsi angota keluarga yang berasal dari sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan

2

menjadi awal perpaduan dua pola budaya yang dibawa dan diteruskan oleh masing-masing pribadi, dan bersumber dari dua keluarga asal mereka. Karena setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan masing-masing, maka seorang yang sudah menikah perlu menerima segala perbedaan yang nantinya akan muncul dalam perkawinan. Jika salah satu pasangan tidak menerima perbedaan yang muncul, goyahlah ikatan perkawinan itu. Dari sinilah kesatuan persepsi tentang keluarga bermula.

Keluarga adalah dua atau lebih orang yang saling berkomitmen untuk berbagi keintiman, sumber daya, dan tanggung jawab (Olson et al., 2014). Dalam mendefinisikan keluarga setidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksional. Definisi struktural berkaitan dengan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, kerabat, dan lainnya. Definisi fungsional berkaitan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Definisi fungsional memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Adapun definisi transaksional berkaitan dengan pengembangan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity) berupa ikatan emosi keluarga, pengalaman historis, maupun cita-cita di masa depan. Definisi transaksional memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya (Koerner & Fitzpatrick, 2005).

Memiliki keluarga yang harmonis atau bahagia (family happiness) atau sakinah mawaddah warhamah adalah impian setiap keluarga. Keinginan ini selaras dengan tujuan pernikahan sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan sendiri diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara

3

seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.). Adanya pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan diakui secara sosial, termasuk di dalamnya adalah seksualitas, pengasuhan dan pembagian peran antara pasangan suami-istri. Ketika laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu pernikahan, maka siklus kehidupan keluarga dimulai, dan selanjutnya akan tumbuh dan berkembang.

Tentang tujuan pernikahan setidaknya ada lima tujuan perkawinan, yaitu:

(1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, (2) reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah (Nasution, 2005). Setiap keluarga mengupayakan segenap tenaga dan potensi yang dimiliki agar asa keluarga bahagia tercapai. Dalam memahami keluraga harmonis, secara psikologis berarti dua hal, yaitu: tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga dan sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antarpribadi (Sarwono, 1982). Dengan kata lain, keluarga bahagia tidak akan tercapai jika terjadi disfungi fungsi keluarga.

Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan bersama anggota keluarga. Setidaknya keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu: 1) Reproduksi, keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat. 2) Sosialisasi-edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang

4

lebih muda, 3) Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender, 4) Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. 5) Dukungan emosi/pemeliharaan (Widyanti et al., 2012).

Fungsi-fungsi tersebut, menurut Lestari dapat diringkas menjadi 2 fungsi utama, yakni internal, berupa memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya dan eksternal berupa mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya (Lestari, 2012).

Terdapat dinamika yang dimiliki setiap keluarga dalam upaya mencapai tujuan keluarga bahagia. Terdapat keluarga yang berjalan mulus, beragam hambatan dapat dilewati bersama, dan menunjukan rasa bahagia dalam berbagai ekepsresi. Di saat yang lain, terdapat keluarga yang anggota keluarga memiliki perselisihan atau konflik. Perbedaan dinamika yang terjadi pada keluarga ini dapat dilihat dari tahap-tahap perkembangan keluarga, di mana ia tumbuh dan berkembang mengikuti siklus (family life cycle). Menurut Duvall terdapat delapan tahap perkembangan keluarga, yaitu pengantin baru, keluarga dengan anak bayi, keluarga dengan anak pra-sekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga pelepasan (anak pertama menikah), keluarga menginjak paruh baya, dan keluarga masa lansia (Duvall, 1971). Tugas perkembangan yang terpenuhi akan mengarahkan pada tugas-tugas perkembangan selanjutnya dan mengarahkan pada pencapaian tujuan keluarga. Krisis keluarga akan terjadi ketika keluarga tidak mampu memenuhi tugas perkembangan individu maupun keluarganya.

5

Masing-masing tahap perkembangan keluarga memiliki dinamika yang berbeda. Dinamika berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan fenomena, gejala, permasalahan dan perubahan-perubahan terkait fungsi dan peran anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang memberikan pengaruh tertentu terhadap seorang individu. Dinamika keluarga artinya proses di mana keluarga melakukan fungsi, mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota keluarganya dan melakukan respon terhadap perubahan dan tantangan hidup sehari-hari. Dinamika yang terjadi dalam keluarga umumnya berkaitan dengan beberapa masalah keluarga seperti masalah keuangan, ketidakhadiran anak, perselingkuhan, kehidupan seksual, istri kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, mertua ikut campur, komunikasi, perbedaan pandangan, dan pendidikan (Bartin et al., 2018).

Keluarga yang tidak mampu melawati dinamika berkeluarga dapat membawa ke arah krisis keluarga. Krisis adalah keadaan yang berbahaya/parahsekali/genting/suram (KBBI). Krisis merupakan tekanan yang dialami seseorang dan berpengaruh negatif terhadap kemampuannya untuk berpikir, merencanakan dan mengatasi masalah secara efektif (Miller, 2012).

Situasi krisis sendiri merupakan sebuah persepsi atau pengalaman atas peristiwa atau situasi yang intolerable difficulty yang melebihi kemampuan seseorang saat ini dan mekanisme copingnya (James & Gilliland, 2017). Krisis keluarga adalah kondisi di mana keluarga tidak mampu menenuhi peran, fungsi, dan tugasnya yang menjadi pencirinya sebagai sistem dan organisasi sosial (Sunarti, 2013).

Krisis keluarga dicirikan dengan ketidakstabilan dan kesemerawutan keluarga.

Krisis keluarga menjadi gambaran keadaan dalam kehidupan keluarga yang penuh

6

dengan stres atau rentetan kejadian yang sangat menuntut sumber-sumber keluarga, kemampuan koping keluarga, tetapi tanpa ada penyelesaian masalah (Mertajaya & Dkk, 2019). Krisis keluarga dapat mengancam ketahanan keluarga (family strength atau family resilience), yaitu kondisi keluarga yang kuat dan kokoh sehingga keluarga tersebut mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan (Olson et al., 2014). Seberapa mampu sebuah keluarga untuk beradaptasi dengan sosial masyarakatnya bergantung pada seberapa kuat ketahanan keluarga tersebut.

Terdapat dua krisis yang sering menimpa keluarga yaitu krisis perkembangan dan situasi. Krisis perkembangan adalah krisis yang berasal dari kejadian-kejadian stressor yang dialami keluarga dalam proses perkembangan psikososial dari anggota keluarga dalam tahap-tahap kehidupan normal. Contoh krisis developmental adalah masa depan dan usia, tanggung jawab terlalu besar, kesehatan menurun, adaptasi sekolah/lingkungan baru, dan kelulusan sekolah informal. Krisis situasional berupa krisis yang terjadi tiba-tiba dan tak terduga, misalnya: kematian orang yang dicintai, diketahuinya suatu penyakit yang serius, pengalaman akan perkosaan atau penganiayaan, kehamilan di luar pernikahan, gangguan sosial seperti perang atau depresi ekonomi, pandemi penyakit, kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan, kehilangan kehormatan dan status. Hal ini semuanya ini adalah tekanan situasional yang dapat memengaruhi baik individu yang bersangkutan maupun keluarganya (Peter, 2013).

Rancangan UU tentang Ketahanan Keluarga mendefinisikan krisis keluarga sebagai suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif

7

pada struktur dan fungsi keluarga. Keluarga dikatakan mengalami krisis jika kondisi keluarga tidak mampu menenuhi peran, fungsi, dan tugasnya yang menjadi pencirinya sebagai sstem dan organisasi sosial (Sunarti, 2001).

Peranan keluarga berkaitan dengan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu.

Melalui peran ini, diketahui peran masing-masing anggota keluarga dalam mencapai tujuan keluarga. Adapun fungsi keluarga berkaitan dengan ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas kehidupan keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan berkenaan dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan keluarga.

Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan (resiliency) atau kekukuhan (strength) keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Adanya fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, yang jika mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

Krisis keluarga memiliki beberepa contoh, di antaranya; Pertama, berkaitan dengan masalah ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga, baik primer, sekunder atau tersier. Pendapatan (ekonomi) seseorang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga (Wahbi et al., 2020).

Kesulitan dalam finansial menjadi salah satu masalah dalam keluarga dan menjadi faktor penyebab stres selain beban kerja yang berlebihan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Rendah tingkat penghasilan, menjadi stressor bagi kepala keluarga. Ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi/finansal

8

keluarga menjadi sumber krisis (Asfiana, 2015). Kedua, berkaitan dengan masalah kesehatan. Anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan kronis dan akut dapat menjadi stressor keluarga. Terdapat pengaruh stressor keluarga terhadap stres keluarga dengan anggota keluarga yang dirawat intensif.

Ketidaktahuan tentang perawatan, keputusan yang dilakukan keluarga pada masa kritis, apa yang diharapkan selama perawatan serta besarnya biaya, dan waktu yang dibutuhkan ketika menunggu, dapat menimbulkan perasaan stres keluarga (Husna & Sari, 2018).

Ketiga, berkaitan dengan masalah demoralisasi. Demoralisasi keluarga terjadi jika terdapat anggota keluarga yang terlibat dalam penyimpangan norma atau agama, seperti tindakan kekerasan atau penyimpangan seksual, seks bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit seksual menular, keterlibatan dalam pornoaksi dan pornografi, dan kecanduan narkoba.

Bagi keluarga, kondisi dapat berdampak secara psikologis baik keluarga seperti rasa sedih, marah, kecewa dan malu. Keempat, berkaitan dengan masalah kehilangan anggota keluarga (loss). Pada konteks keluarga, loss dapat berupa kehilangan secara fisik dan psikis. Kehilangan fisik dapat berupa kehilangan orang terdekat/keluarga, seperti kematian. Kehilangan secara psikis dapat berupa hilangnya kepercayaan, respek, dan patuh kepada orang tua di antara anggota keluarga. Bentuk loss yang lain adalah perceraian.

Perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang tertinggi dan terjadi apabila pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani, dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat

9

memuaskan kedua belah pihak (Hurlock, 2002). Khusus tentang krisis keluarga berupa perceraian, terdapat trend kenaikan perceraian.

Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat dalam tiga tahun belakangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat angka perceraian sebanyak 353.843 di tahun 2015. Pada 2016, angkanya meningkat jadi 365.654 dan kembali melonjak menjadi 374.516. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun lalu dengan angka mencapai 408.202. Jika dipecah per provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah jadi daerah dengan tingkat perceraian tertingi. Dihitung dengan data 2018, angka perceraian di Jawa Timur mencapai 88.995, disusul Jawa Barat dengan angka 87.307, dan Jawa Tengah dengan jumlah kasus perceraian mencapai 75.557 kasus. Angka itu berbanding lurus dengan demografi ketiga provinsi yang merupakan wilayah-wilayah dengan populasi terbanyak.

Perceraian disebabkan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga (KDRT), kasus perselingkuhan, dan kematangan yang masih kurang dalam membina hubungan rumah tangga (Tyas et al., 2017). Adapun menurut Harjianto & Jannah (2019) perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ekonom, tanggung jawab, dan kerukunan. Adapun faktor eksternal berupa perselingkuhan. Faktor lain penyebab perceraian adalah ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam hidup pernikahan (Azka et al., 2018).

Kesiapan menikah menjadi kata kunci berkaitan dengan ketahanan keluarga, di mana ketahanan keluarga ini dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, permasalahan keluarga dan proses penanggulangannya),

10

dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Keluarga memiliki ketahanan keluarga menurut Sunarti (2001), apabila memenuhi beberapa aspek, seperti: 1) Ketahanan fisik, berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. 2) Ketahanan sosial, berkaitan dengan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif. 3) Ketahanan psikologis, berupa kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola dan membangun emosi postif dalam keluarga sehingga tercipta konsep diri yang positif. Bila anggota keluarga telah memiliki konsep diri positif maka peristiwa apapun yang dihadapi akan diterima secara positif pula. Artinya keluarga memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, apapun bentuknya.

Tidak mudah menyalahkan orang lain atau peristiwa yang terjadi, namun lebih pada mencari solusi dari segala tantangan dan persoalan yang dihadapi.

Banyaknya potensi krisis keluarga, utamanya krisis perceraian yang mungkin akan dihadapi pasangan yang akan menikah sebagai dasar pembentukan keluarga, mendapat perhatian semua pihak. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama menyelengarakan Kursus Pra Nikah dengan tujuan memberikan arahan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga/keluarga dalam mewujudkan kelurga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah

11

Tangga/KDRT (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.

DJ.II/ 542 tahun 2013). Bimbingan perkawinan pra-nikah yang diberikan kepada setiap calon pengantin disebut juga dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).

Teknis pelaksanaan bimbingan ini berada pada Kantor Kementerian Agama.

Dalam Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491, Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kursus pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Tujuan bimbingan kursus pra-nikah yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pendidikan Pra nikah menjadi bentuk pendidikan bagi para pasangan yang akan menikah dengan tujuan untuk mempersiapkan pasangan dalam memasuki hidup pernikahan. Adapun isi dari pendidikan pra nikah berupa informasi pengetahuan dan pelatihan keterampilan dasar terkait dengan aspek-aspek yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan agar mampu mempertahankan hidup pernikahan yang dibentuk (Azka et al., 2018).

Kementerian Agama perlu terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan bimbingan dan konseling perkawinan sehingga menjadi lebih efektif. Untuk capaian yang efektif sesuai yang diharapkan dari suatu program bimbingan dan konseling perkawinan tergantung pada optimalisasi integrasi dari berbagai aspek seperti peserta, penyelenggara, dan pendekatan metodologi pelatihan/bimbingan /konseling yang digunakan. Dengan demikian tantangan bagi penyelenggaran

12

bimbingan pra nikah untuk menyajikan bimbingan pra nikah menjadi lebih menarik dan sesuai dengan konteks, kebutuhan dan kesiapan dari pasangan calon pengantin.

Namun demikian sampai saat ini belum ada data yang menjelaskan sejauh mana kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan ketahanan keluarga baik dalam skala kecil yaitu dari masing-masing calon pengantin maupun dalam skala nasional untuk mengambil kebijakan strategis untuk mengurai tingginya angka perceraian di Indonesia.

Salah satu hal menarik yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Kursus Pranikah, adalah berkaitan dengan pengukuran kesiapan menikah bagai pasangan yang akan menikah. Kesiapan menikah menurut Stinnett (1969) adalah kesiapan untuk berhubungan erat dengan kompetensi pernikahan, di mana kompetensi pernikahan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasangan dalam kehidupan pernikahan. Duvall dan Miller (1985) menyebut kesiapan menikah adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak.

Holman & Li (1997) menjelasakan Kesiapan menikah merupakan persepsi terhadap kemampuan individu untuk dapat menampilkan dirinya di dalam peran-peran pernikahan. Adapun Badger (2005) mengartikan kesiapan menikah adalah kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab,serta tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan

13

pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk peran-peran tersebut.

Dengan demikian kesiapan menikah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana sesorang telah siap secara fisik dan mental untuk menikah atau dimilikinya kompetensi oleh individu (calon pengantin) untuk menjalankan peran dan mengambil tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Terdapat beberapa aspek dalam hal kesiapan menikah di antaranya kesiapan emosi (Blood, 1978;

Goleman, 1997), kesiapan usia (Blood, 1978), kesiapan sosial (Blood, 1978), kesiapan peran (Blood, 1978; Holman & Li 1997), kesiapan seksual (Duval &

Miller, 1985; Fower & Olson, 1989), komunikasi (Duval & Miller, 1985: Fower

& Olson, 1989, Holman & Li 1997), kesiapan agama/spiritual (Fower & Olson, 1989; Holman, Bolby, & Larson, 1994: Holman & Li 1997, Wiryasti (2004)), dan kesiapan finansial (Blood, 1978; Holman & Li 1997; Fower & Olson, 1989)

Saat ini terdapat beberapa alat ukur kesiapan menikah yang dikembangkan para ahli, sesuai perspektif/bidang yang ditekuni. Dalam konteks Indonesia sendiri, dengan keberagaman suku, budaya dan agama, tidaklah mudah mendefinisikan arti dari “siap menikah”. Masing-masing entitas suku, budaya dan agama punya perspektif tentang apa yang disebut “siap menikah.” Maka perlu kemudian terdapat definisi “siap menikah” beserta aspek-aspek yang menyertainya dalam konteks Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan instrumen kesiapan menikah calon pengantin yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembekalan berupa bimbingan dan konseling perkawinan masing-masing calon pengantin sehingga lebih tepat sasaran, juga untuk kepentingan kebijakan

14

strategis terkait lainnya. Oleh karena itu peneliti memandang perlu dikembangkan suatu instrumen kesiapan menikah bagi calon pengantin sebagai upaya preventif bimbingan dan konseling perkawinan dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Indonesia. Selain itu instrumen ini juga dapat digunakan untuk survey dalam rangka pengambilan kebijakan pada ranah yang berkaitan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kesiapan menikah bagi pasangan (calon pengantin)?

2. Apa saja aspek dan Indikator yang berhubungan dengan kesiapan menikah bagi pasangan (calon pengantin)?

3. Bentuk instrumen apakah yang dapat mengidentifikasi kesiapan menikah bagi pasangan (calon pengantin)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menggali dan merumuskan definisi dari kesiapan menikah (calon pengantin).

2. Mengidentifikasi dan merumuskan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesiapan menikah bagi pasangan (calon pengantin).

3. Mengembangkan instrumen kesiapan menikah bagi pasangan (calon pengantin).

15 D. Manfaat penelitian

1. Memberikan sumbangan alternatif bagi upaya preventif bimbingan pernikhan dalam mewujudkan penguatan ketahanan keluarga.

2. Memberikan bahan instrumen asesmen awal bagi upaya intervensi untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia.

3. Sebagai bahan instrumen survey tentang kesiapan menikah bagi calon pengantin di Indonesia untuk pemetaan masalah pernikahan di Indonesia.

4. Memberikan data dalam upaya intervensi kebijakan dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia.

16 BAB II

LANDASAN TEORI A. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Istilah ketahanan keluarga disebut juga resiliensi keluarga (family resilience) yang berangkat dari konsep resiliensi individu. Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, mampu bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya (Reivich, Karen & Shatte, 2002). Pada perkembangannya, pembahasan resiliensi yang awalnya berfokus pada individu kini telah meluas ke dalam konteks keluarga sebagai unit pembahasan.

Resiliensi keluarga sebagai kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi menjadi hal potensial dimiliki oleh semua keluarga. Resiliensi keluarga mengacu pada proses keluarga sebagai sebuah kesatuan fungsional dalam mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang menekan.

Resiliensi keluarga bukan sekedar kemampuan untuk mengatasi dan bertahan dalam situasi sulit, tapi juga dapat menggunakan kesulitan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan hubungan dengan orang lain.

Dimilikinya resilensi oleh keluarga dapat membantu keluarga untuk kembali ke level kondisi sebelum krisis (Hendriani, 2018). Artinya, ketika suatu saat keluarga menghadapi permasalahan berat yang membuat situasi keluarga menjadi terpuruk dan penuh dengan tekanan, dengan kemampuan yang dimiliki

17

keluarga tersebut dapat mengupayakan untuk mengatasi persoalan secara tuntas dan dapat segera kembali ke kondisi ideal seperti saat persolan belum dihadapi.

2. Faktor Ketahanan Keluarga

Resiliensi keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk bertahan, bangkit dari kesulitan dan kembali pada kehidupan keluarga sebelum krisis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Simon et al. (2005) menyebut terdapat tiga hal yang mempengaruhi resiliensi keluarga, yaitu:

a. Durasi situasi sulit yang dihadapi

Kesulitan yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat maupun panjang oleh keluarga dihadapi dengan cara yang berbeda. Situasi sulit dalam jangka waktu yang relatif singkat memerlukan perubahan dalam keluarga, sedangkan keluarga yang mengalami situasi sulit dalam jangka waktu yang panjang memerlukan penyesuaian terhadap situasi yang dialami. Durasi atau lamanya kesulitan ini mempengaruhi family resilience terkait dengan perbedaan strategi yang digunakan oleh keluarga dalam mengatasi kesulitan.

b. Tahap perkembangan keluarga

Tahap perkembangan keluarga mempengaruhi jenis tantangan atau krisis yang dihadapi dan kekuatan yang dimiliki keluarga untuk dapat mengatasi dan bangkit dari krisis atau tantangan tersebut. Keluarga yang resilien mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap transisi yang umumnya terjadi dalam kehidupan maupun ketika masa krisis.

18 c. Sumber dukungan internal dan eksternal

Keluarga yang tidak hanya mengandalkan dukungan internal, tetapi juga mencari dukungan dari lingkungan sosial seperti keluarga besar, teman dan anggota komunitasnya menunjukkan resiliensi yang lebih besar.

Ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh faktot risk factor (faktor resiko) dan protective factor (faktor pelindung) yang dimiliki.

a. Faktor resiko

Faktor resiko merupakan faktor yang dapat memunculkan kerentanan terhadap distress atau menjadi faktor-faktor yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga karena sangat berhubungan dengan negative outcome.

Faktor resiko memiliki pengaruh yang dapat secara langsung meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku maladaptive (ketidakmampuan menyesuaikan diri) dikarenakan kondisi-kondisi yang menekan seperti anak-anak yang tumbuh pada keluarga yang mempunyai status ekonomi rendah, tumbuh di daerah yang terdapat kekerasan dan pengalaman trauma.

Faktor resiko dapat berasal dari faktor genetik seperti penyakit sejak lahir, faktor psikologis, lingkungan dan sosio ekonomi yang kemungkinan mempengaruhi adanya kerentanan terhadap stress (Schoon, 2006). Faktor resiko lain adalah kemiskinan, pengangguran, perceraian, kematian, penyakit kronis, dan ketidaksuburan reproduksi (Kalil, 2003). Juga berupa ketidakberfungsian sistem keluarga, suami dan istri sibuk bekerja sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian, istri/suami terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, anak-anak terlibat dalam tawuran, memiliki anak

19

yang kecanduan narkoba, dan kurang harmonisnya hubungan seksual antara suami dan istri (Willis, 2009).

b. Faktor protektif

Faktor protektif merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut faktor penyeimbang atau yang melindungi dari risk factor (faktor yang memunculkan resiko) pada individu yang resilien.

Faktor protektif menjadi faktor yang dapat mengurangi kemungkinan timbulnya hasil negatif yang ada pada keluarga. Ketika faktor protektif ditingkatkan maka dapat mengurangi hasil negatif yang timbul pada keluarga.

Faktor-faktor protektif yang ada pada resiliensi keluarga ada tiga, yaitu 1) Individu

Individu yang memiliki ketahanan atau kekuatan adalah pondasi bagi keluarga yang stabil dan suportif. Faktor protektif individu yang merupakan hal yang penting untuk resiliensi keluarga, diantaranya sebagai berikut : regulasi emosi, sistem keyakinan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, temperamen, kesehatan, jenis kelamin, dan sebagainya.

2) Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sama besarnya dengan individu dalam membentuk resiliensi keluarga. Namun demikian, faktor protektif yang menumbuhkan resiliensi dalam keluarga berbeda dengan individu. Faktor protektif dalam keluarga meliputi: struktur keluarga, stabilitas hubungan dengan pasangan, interaksi antara orang tua dan anak, dukungan sosial, kestabilan dalam penghasilan, dan sebagainya.

20 3) Komunitas.

Resiliensi keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu di dalam keluarga tetapi juga dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat dan lingkungan di sekitar individu tersebut. Faktor protektif dalam komunitas meliputi : keterlibatan dalam komunitas, penerimaan teman sebaya, lingkungan yang aman, dan sebagainya.

3. Dimensi Ketaanan Keluarga

Resiliensi keluarga memiliki beberapa dimensi utama yang dapat membantu keluarga untuk menghadapi serta keluar dari tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Proses ini yang kemudian oleh Walsh disebut dengan sistem Theory of Family Resilience (Walsh, 2003). Kerangka teori ini dibangun untuk mengidentifikasi komponen-komponan yang menjadi proses kunci dalam resiliensi keluarga. Ketiga komponen tersebut meliputi:

a. Sistem keyakinan keluarga (family belief systems)

Sistem keyakinan merupakan inti dari keberfungsian keluarga dan menjadi kekuatan utama dalam resiliensi. Belief systems mencakup nilai-nilai, fokus (concerns), sikap, bias, dan asumsi, yang bergabung dan membentuk satu set pemikiran dasar yang memicu respon emosional, menginformasikan keputusan, dan panduan untuk bertingkah laku. Sistem keyakinan keluarga sangat memengaruhi bagaimana keluarga melihat sebuah krisis, penderitaan yang dialami, dan pilihan yang dimiliki keluarga.

Sistem keyakinan keluarga sangat dipengaruhi oleh cultural belief yang ditransmisikan melalui keluarga dan interaksi sosial. Hal itu dikarenakan manusia tidak tinggal dalam ruang hampa sosial atau social vacuum dan

21

seringkali dipengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya. Setidaknya tiga kunci utama yaitu kemampuan memaknai setiap peristiwa yang tidak diharapkan, cara pandang positif, dan transendental dan spiritualitas (Hendriani, 2018).

b. Pola organisasi (organizational patterns)

Pola organisasi keluarga juga memberi jalan pada keluarga untuk mampu mengatur diri dan keluarga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pola organisasi menjadi penting dalam resiliensi keluarga, sebab merupakan proses adaptasi terhadap tantangan dan kesulitan yang dihadapi keluarga.

Pola organisasi memberikan gambaran bagaimana keluarga mengorganisir kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki dalam menghadapi tantangan dan kesulitan (Hendriani, 2018). Dalam organisasi keluarga, resiliensi didukung dengan adanya struktur yang fleksibel, keterhubungan (connectedness), dan sumber sosial ekonomi.

c. Proses komunikasi (communication process)

Proses komunikasi menggambarkan bagaimana keluarga mengomunikasikan dan mencapai keputusan bersama untuk memecahkan masalah yang timbul akibat tantangan dan kesulitan yang ada. Komunikasi yang baik merupakan hal yang penting dalam keberfungsian keluarga dan resiliensi. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam fungsi keluarga sehari-hari. Kebutuhan ini akan meningkat selama situasi sulit.

Tiga aspek komunikasi yang menjadi kunci bagi kelentingan keluarga menurut Lestari (2012) sebagai berikut.

22

1) Kemampuan memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga untuk memperjelas situasi krisis.

2) Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, dan bertanggungjawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya.

3) Kesediaan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.

4. Ciri keluarga Yang Resiliens

Kemampuan membangun keluarga yang resilien menjadi satu hal yang seyogyanya diupayakan oleh setiap keluarga. Dengan memiliki ketahanan keluarga yang baik, maka keluarga akan memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental dan spiritual sehingga mampu mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang resilien juga akan mampu mengatasi dan bertahan dalam situasi sulit, dan dapat menggunakan kesulitan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan keluarga serta menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Menurut Chapman (2003), keluarga yang resilien ditandai dengan hal-hal berikut.

a. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan.

b. Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik.

c. Orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan.

23

d. Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih.

e. Aanak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga ini dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, permasalahan keluarga dan proses penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial).

Keluarga memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi menurut Sunarti (2001), apabila memenuhi beberapa aspek sebagai berikut.

a. Ketahanan fisik, berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang dikatakan telah memiliki ketahanan fisik apabila memiliki pendapatan perkapita yang melebihi dari kebutuhan fisik minimum (sandang, pangan, papan) dan atau lebih dari satu orang keluarga bekerja dan memperoleh sumberdaya ekonomi melebihi kebutuhan fisik dan kebutuhan perkembangan seluruh anggota keluarga.

b. Ketahanan sosial, berkaitan dengan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk

24

maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif.

Ketahanan spiritual erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Diawali dari praktik kehidupan dalam rumah tangga. Agama menjadi fondasi yang kokoh, sekaligus atap yang melindungi dalam mengarungi bahtera kehidupan. Agama menjadi benteng, tumpuan dan sandaran yang kokoh daat menghadapi persoalan. Tanpa pemahaman nilai-nilai dasar keagamaan dan sandaran vertikal yang kokoh maka perjalanan hidup akan mudah limbung saat menghadapi goncangan.

c. Ketahanan psikologis, berupa kemampuan sebuah keluarga untuk mengelola dan membangun emosi postif dalam keluarga sehingga tercipta konsep diri yang positif. Bila anggota keluarga telah memiliki konsep diri positif maka peristiwa apapun yang dihadapi akan diterima secara positif pula. Artinya keluarga memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, apapun bentuknya.

Tidak mudah menyalahkan orang lain atau peristiwa yang terjadi, namun lebih pada mencari solusi dari segala tantangan dan persoalan yang ada di depan mata.

25 B. Bimbingan Perkawinan (Pernikahan)

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan (Pernikahan)

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, “guidance”

yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Riyadi (2013) menyebut bimbingan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau kelompok, agar mampu mengembangkan potensi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki dan mengenali dirinya sendiri sehingga mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan dan dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

Bimbingan menurut Walgito (2010) adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Dengan demikian, bimbingan dapat dimaknai sebagai suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup.

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Susetya (2008), perkawinan ialah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam.

26

Djaelani (1995) juga menjelaskan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kokoh, karena perkawinan terjadi atas nama Allah SWT. dan diatur menurut ketentuan-ketentuan-Nya.

Pernikahan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syaifuddin, 2014). Pernikahan adalah aturan sosial yang sifatnya kontinu dan mengikuti standar atau aturan dalam masyarakat yang ada dengan tujuan untuk mengatur urusan seksual dan meletakkan tanggung jawab.

Ia bisa dipandang sebagai fenomena suci atau aturan Tuhan yang dikukuhkan dengan syariat langit dan kitab suci sebagai sebuah dasar dari kehidupan manusia (Kadzim. 2009). Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk mengikat pasangan (calon suami-istri) dalam suatu ikatan janji suci untuk menghalalkan percampuran diantara keduanya dan dilakukan berdasarkan kesukarelaan antara kedua belah pihak untuk mentaati perintah agama.

Tentang bimbingan perkawinan, Ismaya (2015) mendefiniskannya dengan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Riyadi (2013), bimbingan perkawinan adalah suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan rumah tangga.

27

Berdasarkan penjelasan tersebut, bimbingan perkawinan (pernikahan) diartikan sebagai proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami-istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pernikahan yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad nikah.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan (Pernkahan)

Bimbingan Perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut.

a. Membantu individu menghindari timbulnya masalah-masalah dalam perkawinan, seperti memahami hakikat, tujuan, syarat-syarat, kesiapan diri, serta melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah dalam perkawinan, seperti memahami masalah yang sedang dihadapinya, memahami kondisi diri sendiri dan keluarga serta lingkungannya, memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga, serta menetapkan pilihan pemecahan masalah yang sesuai.

c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi dalam perkawinan setelah menghadapi masalah agar tidak terulang kembali dan mengembangkan keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Aspek-Aspek Bimbingan

Menurut Suherman (2011) bimbingan memiliki makna yang luas, sehingga disimpulkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

28

a. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Prosesnya menganalisa (1) kebutuhan individu, (2) harapan dan kondisi lingkungan, (3) tujuan, fungsi, strategi, dan kegiatan direncanakan secara matang, (4) disusun dengan melibatkan semua personel, (5) memperhatikan fasilitas, tempat, dan waktu, (6) dilakukan dengan penuh tanggung jawab melalui evaluasi semua proses.

b. Bimbingan merupakan bantuan bagi individu. Berorientasi tidak hanya pada penyelesaian masalah, tapi juga pendidikan, pengembangan, pencegahan, dan penyesuaian.

c. Bimbingan bertujuan untuk mengembangkan potensi secara optimal.

Individu memahami potensi yang dimiliki kemudian dikembangkan, memanfaatkan potensi secara optimal.

d. Bimbingan dilakukan oleh tenaga profesional. Konselor sebagai tenaga ahli profesional, tetapi terkadang memerlukan ahli-ahli lain (team work) sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Dengan demikian bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang berfungsi sebagai preventif atau pencegahan namun juga kuratif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

29 4. Asas-Asas Bimbingan Perkawinan

Dalam bimbingan perkawinan terdapat beberapa asas. Menurut Faqih (dalam Riyadi:), asas dalam bimbingan perkawinan yaitu:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kebahagiaan dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 201:

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

b. Asas sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga yang “sakinah, mawaddah dan rahmah”. Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

ۚ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

c. Asas sabar dan tawakal (dasar dari akal sehat).

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, antara suami isteri harus saling berkomunikasi dengan

30

baik untuk dapat menyatukan pemikiran masing-masing. Banyaknya masalah yang muncul seringkali karena komunikasi antar anggota keluarga yang tidak harmonis. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38:

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

d. Asas komunikasi dan musyawarah (dasar dari rasa kasih sayang dalam keluarga).

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak pernah lepas dari sebuah permasalahan. Namun segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal atau berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153:

ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah menyambut orang-orang yang sabar”

e. Asas manfaat (maslahat).

Setiap masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri bermacam-macam, dari yang masalah kecil hingga rumit. Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem

31

pernikahan dan keluarga, misalnya dengan poligami dan perceraian.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 128:

ۚ ۚ

ۚ

Artinya: “Dan jika ada perempuan yang ragu-ragu akan nusyuz atau memenangkannya tidak acuh, maka itu dapat membantu perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik dari manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memperbaiki dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dari beberapa asas diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan membantu individu atau pasangan dalam mengajarkan hidup dalam keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan dunia dan akherat dengan mengutamakan rasa tentram, memberikan cinta dan harapan, serta kasih sayang antara suami-isteri. Selain itu, suami-isteri juga harus saling berkomunikasi dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan masalah. Jika masalah yang timbul tidak dapat di atasi, terdapat alternatif pemecahan masalah yaitu poligami dan perceraian.

5. Materi Bimbingan Perkawinan (Pernikahan)

Di dalam Juklak Bimwin Pra-Nikah 2018 bimbingan perkawinan pra-nikah memuat materi yang perlu disampaikan kepada peserta bimbingan, di antaranya:

a. Paparan kebijakan tentang bimbingan perkawinan.

b. Mempersiapkan keluarga sakinah

32

c. Membangun hubungan dalam keluarga d. Memenuhi kebutuhan keluarga

e. Menjaga kesehatan reproduksi f. Mempersiapkan generasi berkualitas

C. Kesiapan Menikah

1. Pengertian Kesiapan Menikah

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah “Tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan sesuatu, Chaplin (2006). Dikemukakan juga bahwa “kesiapan meliputi kemampuan untuk menempatkan dirinya jika akan memulai serangkaian gerakan yang berkaitan dengan kesiapan mental dan jasmani”. Apabila dihubungkan dengan pengertian kesiapan menikah, artinya sebagai rasa siap dan mantap untuk menghadapi dan menjalani perkawinan yang ditunjang adanya kematangan individu dalam berpikir dan berperilaku untuk menghadapi segala konsekuensi yang paling nyata yaitu perubahan status individu dari lajang berganti menjadi seorang suami atau seorang isteri dan penyesuaian diri yang terus menerus.

Tentang kesiapan menikah, Stinnett (1969) menyebut sebagai kesiapan untuk berhubungan erat dengan kompetensi pernikahan, di mana kompetensi pernikahan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasangan dalam kehidupan pernikahan. Duvall dan Miller (1985) menyebut kesiapan menikah adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab

33

sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Blood (1976) menyebut kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Holman & Li (1997) menjelasakan Kesiapan menikah merupakan persepsi terhadap kemampuan individu untuk dapat menampilkan dirinya di dalam peran-peran pernikahan. Adapun Badger (2005) mengartikan kesiapan menikah adalah kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab, serta tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk peran-peran tersebut.

Dengan demikian kesiapan menikah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana sesorang telah siap secara fisik dan mental untuk menikah atau dimilikinya kompetensi oleh individu (calon pengantin) untuk menjalankan peran dan mengambil tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

2. Aspek Kesiapan Menikah

Blood (1976) membagi kesiapan menikah menjadi dua bagian yaitu kesiapan menikah pribadi (personal) dan kesiapan menikah situasi (circumstantial)

a. Kesiapan Pribadi (Personal) 1) Kematangan Emosi

Menurut Kartono (1999), kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari segi perkembangan emosional, oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan emosional seperti pada masa kanak-kanak. Kapri & Rani

34

(2014) menyebut kematangan emosi tidak berhubungan dengan kematangan fisik, karena hal tersebut berbeda. Menurutnya, Kematangan emosi sebagai seberapa baik seorang individu dapat menanggapi suatu situasi yang sedang dihadapinya, mengendalikan emosi dan berperilaku dewasa ketika berhadapan dengan orang lain.

Individu dewasa memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain (empati), mampu mencintai dan dicintai, mampu untuk memberi dan menerima, serta sanggup membuat komitmen jangka panjang.

Pernikahan berarti sanggup membangun suatru tanggung jawab dan memasuki suatu komitmen. Komitmen jangka panjang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam suatu pernikahan, yang dikaitkan dengan stabilitas kematangan.

Davidof (dalam Asih& Pratiwi, 2010: 36) menyebut kematangan emosi adalah merupakan kemampuan individu untuk dapat menggunakan emosinya dengan baik serta dapat menyalurkan emosinya kepada hal-hal yang bermanfaat dan bukan menghilangkan emosi yang ada dalam dirinya. Murray (1997) mengatakan kematangan emosi adalah suatu kondisi mencapai perkembangan pada diri individu di mana individu mampu mengarahkan dan mengendalikan emosi yang kuat agar dapat diterima oleh diri sendiri dan orang lain.

Di antara kriteria kematangan emosi menurut Murray sebagai berikut.

a) Memiliki kemampuan untuk memberi dan menerima kasih sayang.

Individu yang matang adalah individu yang mampu

35

mengekspresikan rasa kasih sayang yang diberikan orang lain.

Kemampuan ini berlawanan dengan ciri-ciri ketidakmatangan emosi yang bersikap egosentris hanya mau menerima kasih sayang orang lain tetapi tidak mau mengasihi orang lain.

b) Memiliki kemampuan untuk saling memberi dan menerima secara seimbang. Kematangan emosi juga ditandai dengan kemampuan untuk menghargai kemampuan diri sendiri dan kemampuan orang lain. Individu bersedia memperhatikan kebutuhan orang lain dan memberikan kesempatan bagi orang yang dikasihinya untuk meningkatkan kualitas diri, begitu juga dengan dirinya sendiri bersedia menerima dukungan dan saran dari orang lain secara seimbang.

c) Memiliki kemampuan untuk menghadapi kenyataan. Individu yang memiliki kematangan emosi bersedia menghadapi kenyataan dengan cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang ada, bukan lari dari masalah.

d) Memiliki kemampuan untuk menghadapi peristiwa kehidupan secara positif. Individu yang matang melihat sebuah pengalaman hidup sebagai pembelajaran. Ketika pengalaman itu positif, individu akan menikmatinya. Sebaliknya, jika pengalaman itu negatif, individu akan menerima hal tersebut sebagai tanggung jawab pribadi dan bersedia belajar untuk meningkatkan kualitas diri.

e) Memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Kemampuan menghadapi kenyataan dan berhubungan secara positif dengan

36

pengalaman hidup dan bersedia untuk belajar dari pengalaman adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu yang memiliki kematangan emosi. Sedangkan individu yang tidak memiliki kematangan emosi adalah individu yang menganggap bahwa pengalaman positif dan negatif itu datang karena takdir dan tidak ada usaha untuk mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.

f) Memiliki kemampuan untuk menghadapi peristiwa yang menimbulkan frustrasi. Individu yang matang secara emosi adalah individu yang mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan atau cara lain ketika pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tidak berhasil. Individu yang matang tidak terpaku pada kegagalan namun bersedia membuka lembaran baru kehidupan.

g) Memiliki kemampuan untuk mengatasi kesukaran secara konstruktif.

yang diartikan sebagai kemampuan untuk tidak menyalahkan orang lain ketika frustrasi.

2) Kesiapan Usia

Kesiapan usia berarti melihat usia yang cukup untuk menikah, menjadi pribadi yang dewasa secara emosi membutuhkan waktu, sehingga usia merupakan hal yang berkaitan dengan kedewasaan. Semakin tua usia seseorang maka semakin dewasa pemikiran seseorang. Sebaliknya, semakin muda usia seseorang maka semakin sulit untuk mengatasi emosi-emosinya. Semakin muda usia pada saat menikah maka semakin tinggi tingkat perceraian yang terjadi.

37 3) Kematangan Sosial

Kematangan sosial dapat dilihat dari:

a) Pengalaman berkencan (enough dating), yang dilihat dengan adanya kemauan untuk mengabaikan lawan jenis yang tidak dikenal dekat dan membuat komitmen dalam membangun hubungan hanya dengan seseorang yang khusus. Saat seseorang letih dengan hubungan yang tidak aman, maka individu secara sosial siap untuk menikah dan hanya terfokus pada orang yang menarik perhatiannya.

b) Pengalaman hidup sendiri (enough single life), yang membuat individu memiliki waktu luang untuk diri sendiri agar mandiri dan waktu bersama orang lain. Seorang individu, khususnya wanita merasa perlu untuk membuktikan pada diri mereka sendiri, orang tua, dan pasangan bahwa mereka mampu untuk mengambil keputusan dan mengatur takdirnya sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan keinginan dan pendapat orang lain. Seorang individu harus mengetahui identitas pribadi secara jelas sebelum siap untuk melakukan pernikahan.

4) Kesiapan Model Peran

Banyak orang belajar bagaimana menjadi suami dan istri yang baik dengan melihat figur ayah dan ibu mereka. Kehidupan pernikahan harus dijalani dengan mengetahui apa saja peran individu yang telah menikah sebagai suami istri. Orang tua yang memiliki figur suami dan istri yang baik dapat mempengaruhi kesiapan menikah anak-anak mereka.

38 b. Kesiapan Situasi (Circumstantial)

Kesipan ini berbentuk:

1) Kesiapan Finansial

Kesiapan finansial tergantung dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masingmasing pasangan. Menurut Cutright (dalam Dewi, 2006), semakin tinggi pendapatan seseorang semakin besar kemungkinan untuk menikah.

Pernikahan yang masih mendapat bantuan dari keluarga atau orang tua dapat mempengaruhi hubungan pasangan dalam rumah tangga.

2) Kesiapan Waktu

Persiapan sebuah pernikahan akan berlangsung baik jika masing-masing pasangan diberikan waktu untuk mempersiapkan segala hal, meliputi persiapan sebelum maupun setelah pernikahan. Persiapan rencana yang tergesa-gesa akan mengarah pada persiapan pernikahan yang buruk dan memberi dampak yang buruk pada awal-awal kehidupan pernikahan.

Holman,dkk (1994) dalam alat ukur PREP-M dan serta Olson & Larson (2009) dalam alat ukur PREPARE, menyebut kesiapan menikah terdiri dari area-area seperti berikut ini.

a. Komunikasi

Area ini menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sebuah hubungan (Seccombe, K., Warner, R., L., 2004). Selain itu, Olson dan DeFrain (2006) menambahkan bahwa komunikasi menjadi sesuatu yang penting untuk setiap hubungan dekat, khususnya hubungan antara suami dan istri. Komunikasi yang baik mencakup keterbukaan dan kejujuran dapat membantu pasangan mencapai kesepahaman bersama tentang