i SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh:

Pius Perwita Setyo Hadi NIM : 068114018

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ii SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh:

Pius Perwita Setyo Hadi NIM : 068114018

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

vi Nama : Pius Perwita Setyo Hadi

NIM : 068114018

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

” Dosis Efektif Air Kelapa Wulung (Cocos nuciferaL.Var. rubescens) sebagai Antidotum terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Putih Jantan” beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Juni 2010 Yang menyatakan

vii

Kristus karena atas berkat, hikmat, kasih, kekuatan, dan cinta-nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Dosis Efektif Air Kelapa Wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) sebagai Antidotum terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Putih Jantan”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu Farmasi (S. Farm.), program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Sekaligus untuk menambah pengetahuan dalam dunia kefarmasian pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus khususnya penulis tujukan kepada :

1. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bapak Ipang Djunarko, M.Sc., Apt. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah mengarahkan, mendampingi, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis selama proses penelitian, penyusunan, hingga selesainya skripsi ini.

viii melakukan penelitian.

6. Bapak dan Ibu atas doa, bimbingan, nasehat dan dukungannya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Adikku Ambar dan Gigih, terimakasih atas dukungan dan semangat.

8. Paulina Maya terima kasih atas doa, kasih sayang, pendapat, perhatian dan dukungannya.

9. Bapak Yunadir yang telah memberikan tips-tips dalam pengambilan dan pemotongan organ, membuatkan preparat dengan cepat dan baik.

10. Ibu drh. Sitarina Widyarini, M.P., Ph.D. yang telah membantu dalam analisis dan memotret organ histopatologi.

11. Teman-teman 2006 Zihendra, Daryono, Novianti, Ricky, Felix, Dewi, Reyni untuk diskusi, semangat dan dukungannya.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itulah penulis mengaharapkan kritik dan saran yang dapat membuat karya ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga penelitian skripsi yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kefarmasian.

ix

memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 9 Juni 2010 Penulis,

x keracunan propoxur.

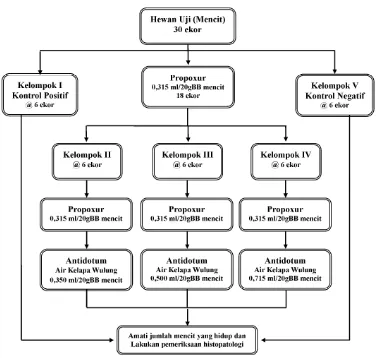

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak pola satu arah. Tiga puluh ekor mencit dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I diberi propoxur dosis 0,315 ml/20gBB mencit secara per-oral sebagai kontrol positif; kelompok II-IV diberi propoxur masing-masing dengan dosis berturut-turut 0,315 ml/20gBB mencit secara per-oral kemudian diberi antidotum air kelapa wulung pada masing-masing kelompok secara berturut-turut: 0,350 ml/20gBB mencit; 0,500 ml/20gBB mencit; 0,715 ml/20gBB mencit. Kelompok V diberi air kelapa wulung dosis 0,715 ml/20gBB mencit secara per-oral sebagai kontrol negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud dari pemberian antidotum air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit bersifat terbalikan. Dosis efektif air kelapa wulung sebagai antidotum keracunan propoxur adalah air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit.

xi

This research is a pure experimental research by completed random of direct-current plan. Thirty mice are divided into five groups. Group I is given propoxur with dosage 0,315 ml/20gBW mice as a positive control; group II-IV is given propoxur each group 0,315 ml/20gBW mice then given coconut water each group successively 0,350 ml/20gBW mice; 0,500 ml/20gBW mice; 0,715 ml/20gBW mice. Group V is given coconut water with dosage 0,715 ml/20gBW mice as a negative control.

The results showed that the form of giving antidote of “wulung” coconut water have character of inversion. Effective dosage “wulung” coconut water as antidote for propoxur poisioning is “wulung” coconut water dosage 0,500 ml/20gBW mice.

xii

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... vi

PRAKATA ... vii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... ix

INTISARI ... x

ABSTRACT... xi

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

BAB I. PENGANTAR ... 1

A. Latar Belakang ... 1

1. Permasalahan ... 3

2. Keaslian penelitian ... 3

3. Manfaat penelitian ... 4

B. Tujuan Penelitian ... 4

xiii

D. Asas Umum Terapi Antidot ... 8

E. Propoxur ... 11

F. Asetilkolin ... 15

G. Enzim Asetilkolinesterase ... 16

H. Kelapa Wulung ... 16

I. Anatomi Fisiologi ... 19

J. Kerusakan Organ ... 22

K. Landasan Teori ... 26

L. Hipotesis ... 27

BAB III. METODE PENELITIAN ... 28

A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 28

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ……... 28

C. Bahan dan Alat Penelitian ... 30

1. Bahan ... 30

2. Alat ... 31

D. Tata Cara Penelitian... 31

1. Orientasi dosis propoxur ... 31

2. Orientasi penetapan waktu pemberian ... 32

3. Penetapan dosis propoxur ... 32

xiv

E. Tata Cara Analisis Hasil ... 35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

A. Orientasi Dosis Perlakuan Dan Waktu Pemberian ... 36

B. Wujud dan Sifat Penawaracunan Propoxur oleh Air Kelapa Wulung... 38

C. Dosis Efektif Air Kelapa Wulung sebagai Antidotum ... 56

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 65

A. Kesimpulan ... 65

B. Saran ... 65

DAFTAR PUSTAKA ... 66

LAMPIRAN ... 71

xv

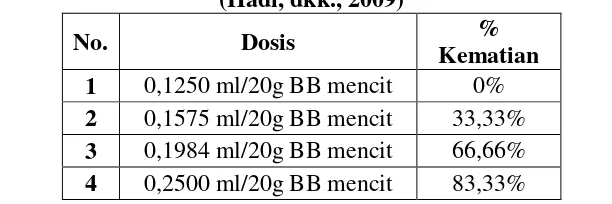

Tabel II. Hasil Penelitian % Kematian akibat Pemejanan Propoxur ... 37 Tabel III. Hasil Perbandingan Pengamatan Gejala Efek Toksik Waktu

Kematian... 41 Tabel IV. Hasil Perbandingan Antar Kelompok pada Pengamatan Gejala Efek

xvi

Gambar 2. Peningkatan Eliminasi ... 10

Gambar 3. Penaikkan Ambang Toksik Racun dalam Tubuh ... 11

Gambar 4. Struktur Propoxur (2-isopropoxyphenyl methylcarbamate) ... 11

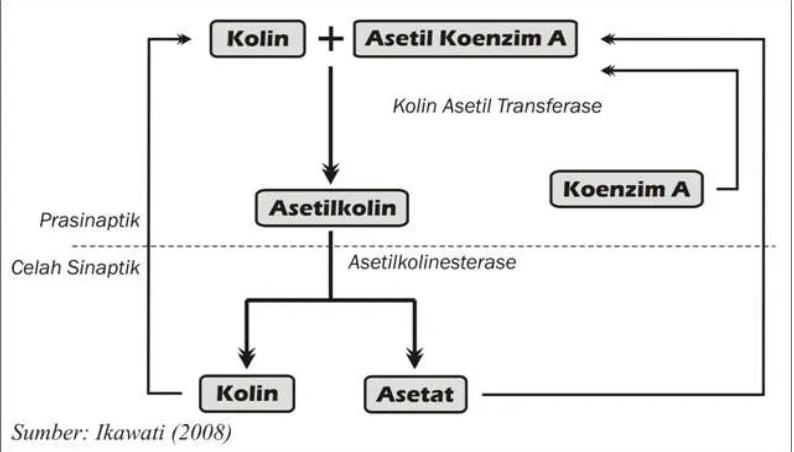

Gambar 5. Jalur Biosintesis Asetilkolin ... 15

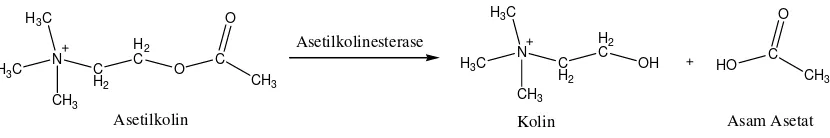

Gambar 6. Reaksi Hidrolisis Asetilkolin Oleh Enzim Asetilkolin Esterase ... 16

Gambar 7. Perbedaan Buah Kelapa Wulung dengan Kelapa Hijau ... 17

Gambar 8. Skema Prosedur Kerja ... 33

Gambar 9. Penghambatan Enzim Asetilkolinesterase oleh Propoxur ... 39

Gambar 10. Diagram Batang Mean ± SE untuk Gejala Efek Toksik Waktu Kematian Akibat Keracunan Propoxur ... 43

Gambar 11. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin ... 46

Gambar 12. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin .. 47

xvii

Gambar 15. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Dosis III Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin ... 51 Gambar 16. Gambaran Histopatologi Organ Lambung Perlakuan (a) Kontrol

Negatif Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g BB mencit dan (b) Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin ... 52 Gambar 17. Gambaran Histopatologi Organ Lambung Perlakuan (c) Dosis I

Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,350 ml/20g BB mencit; (d) Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,500 ml/20g BB mencit; (e) Dosis III Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit ... 53 Gambar 18. Gambaran Histopatologi Organ Jantung Perlakuan (a) Kontrol

Negatif Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g BB mencit dan (b) Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin ... 54 Gambar 19. Gambaran Histopatologi Organ Jantung Perlakuan (c) Dosis I

xviii

Gambar 20. Diagram Batang Kelompok Perlakuan vs Persen Hidup ... 57 Gambar 21. Interaksi Antara Asetilkolin dengan Enzim Asetilkolinesterase... 59 Gambar 22. Skema hidrolisis asetilkolin oleh asetilkolinesterase dan reaksi

xix

Lampiran 2. Perhitungan Dosis ... 73

Lampiran 3. Hasil Pengamatan Efek Toksik ... 76

Lampiran 4. Hasil Penimbangan Organ Histopatologi ... 78

Lampiran 5. Analisa Data Gejala Efek Toksik Waktu Kematian ... 80

Lampiran 6. Tabel Hasil Perbandingan Antar Kelompok Pada Pengamatan Gejala Efek Toksik Waktu Kematian ... 83

Lampiran 7. Diagram Batang Kelompok Perlakuan vs % Hidup ... 84

Lampiran 8. Hasil Pemeriksaan Histopatologis ... 85

1

A. Latar Belakang

Keracunan merupakan suatu keadaan penyakit akut yang diakibatkan oleh obat atau zat kimia lain yang masuk kedalam tubuh manusia secara berlebihan

(over dosage)baik disengaja maupun tidak disengaja (Sjamsuir, 1983).

Keracunan dapat ditimbulkan berbagai macam zat yang terdapat dalam lingkungan sehari-hari: seperti obat-obatan, makanan, pestisida dan lain-lain. Sebab-sebab terjadinya keracunan ini dapat dibagi atas 3 golongan yaitu keracunan karena kecelakaan atau tidak di sengaja, keracunan karena di sengaja untuk maksud bunuh diri dan keracunan kriminil atau tindak kejahatan (Sjamsuir, 1983). Keracunan dapat berakibat fatal mulai dari bahaya yang paling ringan yaitu kejang, muntah, pingsan hingga bahaya yang paling berat yaitu kematian.

Propoxur atau C11-H15-N-O3 yang biasa disebut Aprocarb (senyawa

karbamat) banyak digunakan dalam racun pembasmi nyamuk yang memiliki risiko terhadap kesehatan. Propoxur juga dapat menurunkan aktivitas enzim yang berperan pada saraf transmisi, dan berpengaruh buruk pada hati dan reproduksi (Olson, 2007).

mual, muntah, kehilangan selera makan, kram abdominal, dan diare (Anonim, 2007a).

Di Indonesia, kasus kematian remaja akibat keracunan pembasmi nyamuk dengan zat aktif propoxur sering terjadi (Henaldi, 2009).Tragedi di Bhopal-India pada tahun 80-an yang menyebabkan ribuan orang meninggal seketika dan ratusan ribu lainnya menjadi cacat dan mengalami kerusakan syaraf yang disebabkan oleh propoxur (senyawa antaranya MIC atau metil isosianat) (Srinoeni, 2008).

Melihat banyaknya kasus keracunan yang terjadi akibat senyawa aktif propoxur pada pembasmi nyamuk, maka diperlukan strategi terapi yang cepat dan tepat untuk meningkatkan usaha dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan kasus-kasus keracunan (Sjamsuir, 1983). Menurut Donatus (1997), strategi terapi tersebut adalah strategi terapi antidotum.

Menurut Barlina (2004); Rachman (2007), salah satu khasiat air kelapa adalah sebagai antidotum (penawar) keracunan makanan, arsenik. Air kelapa muda juga berkhasiat untuk diuretikum, pembersih darah, obat TBC, obat sifilis, obat demam, dan gangguan pada saluran kencing. Menurut Hadi dkk (2009), Air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit memiliki daya sebagai antidotum untuk mengatasi keracunan propoxur dosis 0,125 ml/20gBB mencit, akan tetapi belum diketahui dosis efektifnya.

1. Permasalahan

a. Bagaimana wujud dan sifat penawaracunan propoxur oleh air kelapa wulung secara pengamatan struktural?

b. Berapakah dosis efektif air kelapa wulung sebagai antidotum secara peroral untuk kasus keracunan propoxur?

2. Keaslian penelitian

Berdasarkan sumber-sumber informasi yang diperoleh, penelitian ilmiah mengenai air kelapa sebagai antidotum pada kasus keracunan propoxur sudah pernah dilakukan adalah daya antidotum air kelapa terhadap keracunan propoxur pada mencit galur Swiss oleh Hadi, dkk (2009) dengan hasil penelitian yaitu air kelapa wulung memiliki daya antidotum pada kasus keracunan propoxur ditunjukkan pada dosis 0,5ml/20gBB mencit sedangkan air kelapa hijau volume 0,5ml/20g BB mencit tidak memiliki daya antidotum. Selain itu penelitian mengenai efek toksik pestisida propoxur pada hepar dilakukan oleh Nandang (2004) dengan hasil penelitian yaitu propoxur dapat menyebabkan perubahan sitologi hepar.

3. Manfaat penelitian a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian, terkait dengan bidang toksikologi klinik.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi wujud dan sifat serta dosis efektif air kelapa wulung secara peroral sebagai antidotum keracunan propoxur 0,315 ml/20g BB mencit.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Dosis Efektif Air Kelapa Wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) sebagai Antidotum terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Putih Jantan yaitu:

1. Mengetahui wujud dan sifat penawaracunan propoxur oleh air kelapa wulung secara pengamatan struktural.

5

A. Toksikologi

Menurut beberapa sumber, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat kimia dan aksinya di dalam tubuh (Clarke and Clarke,1975); aksi bahaya zat kimia atas sistem biologi tertentu (Loomis, 1978); ilmu pengetahuan mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup (Ariens, Mutschler, Simonis, 1986). Lu (1995) mendefinisikan toksikologi sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Jadi istilah toksikologi ialah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia atas sistem-sistem biologi, yang pusat perhatiannya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu (Donatus, 2001). Menurut Purwandari (2006) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan berbagai bahan kimia dan fisik pada semua sistem kehidupan.

didefinisikan sebagai cabang ilmu toksikologi yang mempelajari penanganan kearcunan suatu obat atau senyawa beracun.

B. Cara Penanganan Keracunan

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para pakar, tindakan pada pasien keracunan menurut Donatus (1997), yaitu:

1. Terapi suportif

Tindakan ini merupakan pertolongan pertama yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan menyelamatkan jiwa penderita. Tindakan ini akan memelihara fungsi vital seperti pernafasan dan peredaran darah, sehingga penderita selamat serta menjadi lebih mudah dan kooperatif untuk menjalani terapi antidot berikutnya. Untuk itu terapi suportif harus dilakukan dengan cepat dan sesegera mungkin.

2. Penyidikan jenis racun penyebab

Penyidikan ini dilakukan untuk menentukan pilihan terapi antidot. Tindakan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara dengan penderita atau penghantar.

b. Pemeriksaan gejala-gejala keracunan secara sistematis.

c. Pemeriksaan wadah dan sisa bahan penyebab yang dicurigai melalui muntahan, air kencing, atau darah penderita.

3. Terapi antidot

sehingga bermanfaat dalam mencegah timbulnya bahaya lebih lanjut. Pemilihan strategi terapi antidot bergantung pada pengetahuan atau informasi tentang rentang waktu antara saat pemejanan bahan berbahaya, saat timbulnya gejala-gejala toksik, dan saat penderita siap menjalankan terapi

Ketiga strategi di atas dapat dikerjakan secara khas maupun tidak. Metode yang khas hanya dapat digunakan bila zat beracunnya telah diketahui serta zat antidotnya tersedia. Sedangkan yang tidak khas adalah metode umum yang dapat digunakan untuk sebagian besar zat beracun (Donatus, 1997).

C. Penanganan Keracunan Insektisida Karbamat

Olson (2007) mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani keracunan khususnya keracunan organofosfat dan insektisida karbamat, yaitu:

1. Terapi suportif dan penanganan darurat

2. Pemberian obat seperti agen antimuskarinik yaitu atropin atau dengan pemberian reaktivator enzim yaitu pralidoxime.

3. Dekontaminasi yaitu dengan cara membersihkan bagian tubuh yang telah terkontaminasi dengan sabun maupun air.

D. Asas Umum Terapi Antidot

Pada umumnya, para pakar sependapat bahwa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan atas penderita keracunan akut zat kimia ialah terapi suportif, yakni memelihara fungsi vital seperti pernafasan dan sirkulasi. Tindakan selanjutnya yang umum dilakukan meliputi upaya membatasi penyebaran racun dan meningkatkan pengakhiran aksi racun (Donatus, 2001).

Ketoksikan racun sebagian besar ditentukan oleh keberadaan (lama dan kadar) racun (bentuk senyawa utuh atau metabolitnya) di tempat aksi tertentu di dalam tubuh. Keberadaan racun tersebut ditentukan oleh keefektifan absorpsi, distribusi dan eliminasinya. Jadi, pada umumnya intensitas efek toksik pada efektor berhubungan erat dengan keberadaan racun di tempat aksi dan takaran pemejanannya (Donatus, 2001).

Tujuan terapi antidot ialah untuk membatasi intensitas efek toksik racun, sehingga bermanfaat untuk mencegah timbulnya efek berbahaya selanjutnya. Dengan demikian, jelas bahwa sasaran terapi antidot ialah intensitas efek toksik racun (Donatus, 2001).

Asas umum yang mendasari terapi antidot tersebut meliputi sasaran, strategi dasar, cara, dan pilihan terapi antidot. Sasaran terapi antidot ialah penurunan atau penghilangan intensitas efek toksik racun. Intensitas efek ini ditunjukkan oleh tingginya jarak antara nilai ambang toksik (KTM) dan kadar puncak racun dalam plasma atau tempat aksi tertentu. Strategi dasar terapi antidot meliputi:

1. Penghambatan absorpsi dan distribusi (translokasi)

Sumber: Donatus (2001)

2. Peningkatan eliminasi

Sumber: Donatus (2001)

Gambar 2. Peningkatan Eliminasi

Dalam mekanisme penawaracunan dengan cara peningkatan eliminasi. Pada gambar 2, garis putus-putus menunjukkan apabila terdapat racun maka absorpsi obat akan melebihi ambang kadar toksik maksimal (KTM) sehingga senyawa beracun akan semakin lama berada di dalam tubuh sehingga proses eliminasi senyawa beracun tersebut juga lama. Sedangkan pada garis lurus, dengan adanya pemberian antidotum maka eliminasi terhadap senyawa beracun akan dipercepat sehingga dapat segera di ekskresikan dari dalam tubuh (Donatus, 2001).

3. Penaikkan ambang toksik racun dalam tubuh (Donatus, 2001).

maka ambang kadar toksik maksimal (KTM) akan ditingkatkan menjadi 100 sehingga tidak menimbulkan keracunan (Donatus, 2001).

Sumber: Donatus (2001)

Gambar 3. Penaikkan Ambang Toksik Racun dalam Tubuh

E. Propoxur

O C

N H O

CH3

O CH

CH3

CH3

Sumber: Anonim (1973)

Gambar 4. Struktur Propoxur (2-isopropoxifenil metilkarbamat)

Propoxur, C11H15NO3 termasuk racun kelas menengah. Racun ini biasa

disebut dengan Aprocarb yang biasa digunakan sebagai zat aktif dalam insektisida (Anonim, 2007b).

1. Mekanisme Propoxur

Propoxur merusak kesehatan dengan cara menurunkan aktivitas enzim yang berperan pada saraf transimisi dalam darah. Enzim yang dimaksud di atas adalah enzim kolinesterase. Kolinesterase berfungsi menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat (Putri, 2004).

Jika enzim ini terikat oleh jenis insektisida ini, maka kerja syaraf akan menjadi terganggu sehingga gerak otot tidak dapat dikendalikan, timbul kejang, lumpuh atau pingsan sehingga dapat menyebabkan kematian (Widiarini, 2001).

Untuk mengetahui kadar racun di dalam tubuh dengan melakukan pemeriksaan aktivitas kolinesterase dalam darah merah dengan alat tintometer kit(Putri, 2004).

pseudocholinesteraseatau serum cholisteraseyang berada pada serum, plasma dan hati (Lubis, 2002). Insektisida yang mengandung bahan ini akan menghambat AChE melalui proses fosforilasi bagian ester anion. Ikatan fosfor ini sangat kuat sekali dan bersifat irreversibel. Penghambatan ini terjadi sampai suatu reaktivator kolinesterase diberikan. Jika penghambatan AChE diabaikan maka kerja asetilkolin akan berlangsung terus sehingga kontraksi otot berjalan terus menerus (Lubis, 2002).

2. Efek toksik propoxur

Propoxur dapat mengakibatkan beberapa efek yang berbahaya antara lain:

a. Jika tertelan

Proses pencernaan dapat menghasilkan mual, muntah, kehilangan selera makan, kram abdominal, dan diare.

b. Jika terkena mata

Propoxur dapat menyebabkan iritasi mata dan kerusakan pada beberapa individu. Jika melakukan kontak mata secara langsung dapat menghasilkan air mata, pelipatan pada kelopak mata, kontraksi atau pengucupan anak mata, kehilangan fokus dan pengaburan penglihatan. Dapat juga terjadi dilasi atau pembesaran anak mata.

c. Jika terkena kulit

mengeluarkan keringat dan terjadi kekejangan otot. Namun reaksi ini tertunda untuk beberapa jam.

d. Jika terhirup

Bahan ini tidak mengiritasi saluran pernapasan. Namun penghirupan debu atau uap dalam periode yang cukup lama dapat menimbulkan gangguan saluran pernapasan. Efek pada sistem saraf meliputi kehilangan keseimbangan, sulit berbicara, gemetar pada kelopak mata dan lidah, kelumpuhan otot tangan dan otot saluran pernafasan. Ini dapat menyebabkan kematian yang dikaitkan dengan adanya kegagalan jantung.

e. Efek bahaya kronis

F. Asetilkolin

Asetilkolin merupakan substrat alam asetilkolinesterase, yaitu enzim yang terdapat pada jaringan pembuluh darah vena mamalia dan serangga. Oleh kerja katalitik asetilkolinesterase, asetilkolin dihidrolisis dan menghasilkan kolin dan asetat (Niksolihin, 1996a).

Di dalam susunan saraf pusat, asetilkolin dibuat oleh saraf yang batang selnya terdapat pada batang otak danforebrain, dan juga disintesis dalam saraf di berbagai daerah di tempat lain di dalam otak. Ia beraksi pada sistem saraf otonom di perifer maupun pusat. Asetilkolin merupakan transmitter utama dalam saraf motorik di neuromuscular junctionpada vertebrata. Setelah disintesis, asetilkolin dimetabolisme lebih lanjut menjadi kolin dan asetat oleh enzim asetilkolinesterase. Kolin selanjutnya akan direuptake(Gambar 5) ke dalam ujung presinaptik untuk menjadi prekursor sintesis asetilkolin (Ikawati, 2008).

G. Enzim Asetilkolinesterase

Enzim merupakan suatu makromolekul yang berperan dalam katalis suatu reaksi biokimia. Asetilkolinesterase merupakan suatu enzim esterase yang mengkatalisis reaksi hidrolisis asetilkolin menjadi kolin and asetat pada saraf sinaptik. Enzim asetilkolinesterase ini mengandung suatu serin yang merupakan pusat aktif dari enzim sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis asetilkolin (Bug, 2004).

N C H2 H3C

H2 C H3C

CH3 O C O CH3 Asetilkolin N C H2

H3C

H2

C H3C

CH3

OH HO C

O

CH3

Kolin Asam Asetat

Asetilkolinesterase

Sumber: Bug (2004)

Gambar 6. Reaksi Hidrolisis Asetilkolin Oleh Enzim Asetilkolin Esterase

H. Kelapa Wulung (Cocos nuciferaL.Var. Rubescens)

Kelapa (Cocos nucifera) termasuk jenis tanaman familia palmae, dibagi menjadi 3 ,yaitu:

1. Kelapa dalam dengan varietas: viridis (kelapa hijau), rubescens (kelapa merah), macrocorpu (kelapa kelabu), sakarina (kelapa manis)

2. Kelapa genjah dengan varietas: eburnea (kelapa gading), regia (kelapa raja), pumila (kelapa puyuh), pretiosa (kelapa raja malabar)

3. Kelapa hibrida (Anonim, 2005).

Taksonomi kelapa wulung (Cocos nuciferaL.Var. Rubescens): Regnum : Plantae

Kelas : Liliopsida Ordo : Arecales Familia : Arecaceae Genus :Cocos

Spesies :Cocos nuciferaL.Var. rubescens(Anonim, 2005).

Menurut BPPT (2005), kelapa wulung (Cocos nuciferaL.Var. Rubescens) termasuk dalam famili palmae golongan kelapa dalam. Varietas dari kelapa wulung ini yaitu kelapa merah (Rubescens). Berbeda dengan kelapa hijau, kelapa merah memiliki sabut kelapa berwarna kemerahan serta bunganya berwarna semburat kemerahan.

menopang tiap helaian. Buahnya terbungkus serabut dan batok cukup kuat. Pohon Kelapa dapat menghasilkan 2 - 10 buah kelapa setiap tangkainya (Anonim, 2005).

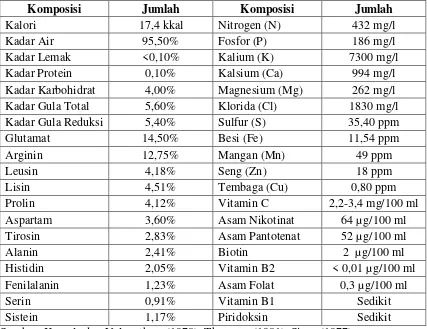

Tabel I. Komposisi Air Kelapa Wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens)

Komposisi Jumlah Komposisi Jumlah

Kalori 17,4 kkal Nitrogen (N) 432 mg/l

Kadar Air 95,50% Fosfor (P) 186 mg/l

Kadar Lemak <0,10% Kalium (K) 7300 mg/l

Kadar Protein 0,10% Kalsium (Ca) 994 mg/l

Kadar Karbohidrat 4,00% Magnesium (Mg) 262 mg/l

Kadar Gula Total 5,60% Klorida (Cl) 1830 mg/l

Kadar Gula Reduksi 5,40% Sulfur (S) 35,40 ppm

Glutamat 14,50% Besi (Fe) 11,54 ppm

Arginin 12,75% Mangan (Mn) 49 ppm

Leusin 4,18% Seng (Zn) 18 ppm

Lisin 4,51% Tembaga (Cu) 0,80 ppm

Prolin 4,12% Vitamin C 2,2-3,4 mg/100 ml

Aspartam 3,60% Asam Nikotinat 64 µg/100 ml

Tirosin 2,83% Asam Pantotenat 52 µg/100 ml

Alanin 2,41% Biotin 2 µg/100 ml

Histidin 2,05% Vitamin B2 < 0,01 µg/100 ml

Fenilalanin 1,23% Asam Folat 0,3 µg/100 ml

Serin 0,91% Vitamin B1 Sedikit

Sistein 1,17% Piridoksin Sedikit

Sumber: Kemala dan Velayutham (1978), Thampan (1981), Sison (1977)

Selanjutnya dari 12 jenis asam amino pada air kelapa, tujuh di antaranya adalah esensial, yaitu: arginin, leusin, lisin, tirosin, histidin, fenilalanin dan sistein. Sedangkan glutamat adalah jenis asam amino tertinggi dan seperti yang dijelaskan pada nilai gizi daging buah kelapa muda, glutamat juga yang paling tinggi dimana asam amino tersebut merupakan nutrisi penting untuk otak (Barlina, 2004).

I. Anatomi Fisiologi 1. Jantung

Jantung adalah organ berotot yang berkontraksi secara ritmik, yang memompa darah melalui sistem sirkulasi. Jantung juga berfungsi menghasilkan sebuah hormon yang disebut faktor natriuretik atrium(Junquiera dan Carneiro, 2007).

Miokardium adalah tunika yang paling tebal dari jantung yang tersusun dalam lapisan yang mengelilingi bilik-bilik jantung dalam bentuk pilihan yang rumit. Dalam miokardium terdapat sel otot yang bervariasi sehingga sediaan histology dari sebagian kecil daerahnya akan memperlihatkan sel-sel yang tersusun dalam berbagai arah. Bagian luar jantung dilapisi oleh epitel selapis gepeng (mesotel) yang ditopang oleh selapis tipis jaringan ikat yang membentuk epikardium. Lapisan jaringan ikat longgar subepikardium mengandung vena, saraf, dan ganglia saraf (Junquiera dan Carneiro, 2007).

Jantung sebagai pompa merupakan salah satu bagian dari sistem kardiovaskular disamping sistem pembuluh darah dan darah. Ketiga komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh zat toksik (Bergman, Adel dan Paul, 1996).

2. Lambung

Lambung, seperti usus halus, merupakan organ gabungan eksokrin dan endokrin yang mencernakan makanan dan sekresi hormon. Lambung merupakan bagian yang melebar disaluran cerna, yang fungsi utamanya adalah melanjutkan pencernaan karbohidrat yang sudah dimulai dimulut, menambah cairan asam kepad makanan, mengubah makanan oleh kerja otot menjadi suatu massa kental (kimus), dan membantu dimulainya pencernaan protein oleh enzim pepsin. Lambung juga menghasilkan lipase lambung yang mencerna trigliserida dengan bantuan lipase lidah (Junquiera dan Carneiro, 2007).

makroskopis, hanya tiga daerah yang dapat dikenali secara histologis. Mukosa dan submukosa lambung yang kosong memperlihatkan adanya lipatan-lipatan memanjang yang dikenal sebagai rugae. Saat lambung terisi oleh makanan, lipatan-lipatan ini menjadi rata (Alya, 2004).

Mukosa lambung terdiri atas epitel permukaan yang berlekuk ke dalam lamina propria dengan kedalaman yang bervariasi, membentuk sumur-sumur lambung (foveola gastrika). Ke dalam foveola gastrika ini, dicurahkan isi kelenjar tubular bercabang (kardiak, korpus, dan pilorus) yang khas untuk setiap bagian lambung. Lamina propria lambung terdiri atas jaringan ikat longgar yang disusupi sel otot polos dan sel limfoid. Yang memisahkan mukosa dari submukosa dibawahnya adalah selapis otot polos, yaitu

muskularis mukosa(Junquiera dan Carneiro, 2007).

3. Hati

Posisi hati dalam sistem sirkulasi sangat cocok untuk menampung, mengubah dan mengumpulkan metabolit serta untuk menetralisasi dan mengeluarkan zat toksik. Pengeluaran ini terjadi melalui empedu, yakni suatu secret eksokrin dari hati yang penting untuk pencernaan lipid (Junquiera dan Carneiro, 2007).

Hati dibungkus oleh suatu simpai tipis jaringan ikat (kapsula glisson) yang menebal di hilus, tempat vena porta dan arteri hepatica memasuki hati dan keluarnya duktus hepatica kiri dan kanan serta pembuluh limfe dari hati. Pembuluh-pembuluh dan duktus ini dikelilingi jaringan ikat disepanjang perjalanannya ke bagian ujung (atau bagian asal) didalam celah portal antar lobuli hati. Ditempat ini, terbentuk jaringan serat retikulin halus yang menopang hepatosit dan sel endotel sinusoid di lobulus hati (Junquiera dan Carneiro, 2007).

J. Kerusakan Organ 1. Nekrosis

Nekrosis hati membentuk pola-pola yang bersifat fokal, zona, atau massif (Chandrasoma dan Taylor, 2006). Gambaran makroskopik jaringan yang mengalami nekosis terlihat lebih pucat dan transparan bila dibandingkan dengan jaringan normal disekitarnya. Penyebab nekrosis hati dapat dipengaruhi secara langsung oleh agen yang bersifat tosik seperti zat-zat kimia maupun toksin kuman (nekrosis toksopatik), ataupun dapat juga disebabkan karena kekurangan faktorfaktor yang sangat dibutuhkan sel seperti O2 dan zat-zat makanan (nekrosistrofopatik) (Ressang, 1984). Infeksi bakteri dapat pula menyebabkan terjadi nekrosis (Graves dan Faccini, 1984). Berikut adalah keterangan tentang pola-pola nekrosis.

a. Nekrosis fokal

Nekrosis sel hati fokal merupakan nekrosis yang terjadi secara acak atau sekelompok sel pada seluruh daerah lobulus-lobulus hati. Tidak semua lobulus terkena. Nekrosis ini dikenali pada biopsi melalui badan asidofilik dan daerah lisis sel hati yang dikelilingi oleh kumpulan sel kupffer dan radang. Badan asidofilik merupakan sel hati nekrotik dengan inti piknotik atau lisis dan sitoplasma terkoagulasi berwarna merah muda (Chandrasoma dan Taylor, 2006).

b. Nekrosis zona

karbon tetraklorida dan kloroform, serta keadaan anoksia seperti gagal jantung dan syok. Nekrosis midzona jarang terjadi dan timbul pada demam kuning. Nekrosis zona perifer yang mengenai sel hati di sekeliling traktus porta terjadi pada eklampsia dan keracunan fosfor (Chandrasoma dan Taylor, 2006).

c. Nekrosis submasif dan masif

Nekrosis submasif merupakan nekrosis sel hati yang meluas melewati batas lobulus, sering menjembatani daerah porta dengan vena sentralis (“bridging necrosis”). Bentuk nekrosis yang paling berat adalah nekrosis hati masif, dengan daerah hati yang berkonfluensi luas mengalami nekrosis sehingga tertinggal pulau-pulau kecil sel hati viabel yang tetap utuh. Nekrosis masif ditandai oleh pengecilan hati mendadak, yang tampak kuning, dan membubur, dengan kapsul yang berkerut. Daerah sisa sel hati viabel tampak sebagai daerah bercak coklat tua yang kontras dengan zona kuning nekrotik (Chandrasoma dan Taylor, 2006).

2. Degenerasi

Degenerasi merupakan perubahan morfologik yang diakibatkan oleh pengaruh luka yang tidak fatal dan kondisi ini masih dapat terbalikkan (reversibel) (Anonim, 1973; Robbins, 1974). Degenerasi diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu:

a. Degenerasi hidrofik

mempetahankan homeostasis antara ion dan cairan (Anonim, 1973; Robbins, 1974). Adanya hambatan dalam pompa ion natrium mengakibatkan masuknya ion natrium ke intrasel meningkat. Keadaan ini diikuti oleh adanya kenaikan isoosmosi air intrasel sehingga terjadi pembengkakan sel (Donatus, 2001). Penampakan degenerasi hidrofik pada hati secara mikroskopik sering terlihat sebagai ruangan yang kosong dalam sitoplasma (Anonim, 1973; Atmodjo, 1990; Robbins, 1974).

b. Degenerasi melemak

Degenerasi melemak merupakan perubahan morfologik pada organ hati akibat luka yang ditandai dengan adanya lemak pada sel (Hagazy, 2009). Pada beberapa keadaan, degenerasi melemak dapat sebagai indikator lain untuk jejas reversibel sel. Ini merupakan reaksi yang kurang umum, terutama dijumpai dalam sel-sel yang terlibat dan tergantung pada metabolisme lemak, seperti hepatosit dan sel-sel miokardium, karena ini adalah bentuk penimbunan intrasel (Robbins dan Kumar, 1995).

c. Degenerasialbuminous

Degenerasi albuminous merupakan perubahan sel yang ditandai pembengkakan sel dan granulasi di sitoplasma (Hagazy, 2009).

d. Degenerasihyaline

3. Radang

Radang ialah reaksi jaringan hidup terhadap semua bentuk jejas. Dalam aksi ini ikut berperan pembuluh darah, saraf, cairan dan sel-sel tubuh di tempat jejas. Proses radang merupakan proses memusnahkan, melarutkan atau membatasi agen penyebab jejas dan merintis jalan untuk pemulihan jaringan yang rusak pada tempat itu (Robbins dan Kumar, 1995).

K. Landasan Teori

Propoxur merupakan racun yang dapat mengakibatkan timbulnya kejang, lumpuh dan gerak otot tidak dapat dikendalikan sehingga dapat menyebabkan kematian. Propoxur bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi akumulasi asetilkolin yang menyebabkan terjadinya kejang otot yang berlebihan,

Propoxur dapat merusak sel-sel organ pada hati, lambung dan jantung. Hati merupakan organ yang berperan dalam metabolisme. Apabila organ hati ini rusak maka dapat menyebabkan kematian. Pada organ lambung dan jantung terdapat banyak otot polos di mana otot polos merupakan tempat penyimpanan asetilkolin.

serin. Dengan pemberian air kelapa wulung maka gugus hidroksi serin pada air kelapa wulung dapat membantu dalam mengkatalis reaksi hidrolisis asetilkolin, sehingga terjadi regenerasi asetilkolinesterase (Klaassen, 2008). Hasil regenerasi asetilkolinesterase mengkatalisis kembali asetilkolin yang terakumulasi menjadi kolin dan asetat, sehingga toksisitas propoxur dapat dihambat.

L. Hipotesis

Pada hewan uji mencit yang terkena paparan propoxur dapat mengalami kerusakan berupa nekrosis dan degenerasi pada organ hati, lambung dan jantung.

28

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dosis Efektif Air Kelapa Wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) sebagai Antidotum terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Putih Jantan” merupakan jenis penelitian eksperimental murni dengan rancangan acak pola satu arah.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel utama

Variabel utama penelitian ini meliputi: a. Variabel bebas (independent)

Yaitu dosis perlakuan. Peringkat dosis air kelapa wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) dibuat dalam 3 peringkat dosis yaitu: 0,350ml/20gBB mencit; 0,500ml/20gBB mencit; 0,715ml/20gBB mencit. Dosis propoxur yaitu 0,315 ml/20gBB mencit.

b. Variabel tergantung : presentase hidup hewan uji. 2. Variabel pengacau

a. Variabel pengacau terkendali:

2) Subyek uji : Mencit putih 3) Jenis kelamin : Jantan

4) Galur :Swiss

5) Umur subyek : 1,5-2,5 bulan 6) Berat badan : 20-30 gram

7) Zat gizi dalam pakan : 10 % dari berat badan 8) Keadaan subyek : sehat

b. Variabel pengacau tak terkendali: Kemampuan mencit menahan rasa sakit dan kondisi patologis hewan uji.

3. Definisi Operasional

a. Propoxur merupakan merupakan senyawa karbamat yang biasa digunakan sebagai zat aktif dalam insektisida dan bersifat toksik.

b. Air kelapa wulung merupakan air kelapa yang diperoleh dari varietas kelapa dalam dengan nama latinCocos nucifera L.Var. rubescens.

c. Waktu pemberian antidotum yaitu pada saat timbulnya kejang yang diakibatkan oleh pemberian propoxur.

d. Saat timbulnya kejang ditandai dengan ekor mencit mulai melilit dan terlihat kaku, badan mencit agak membungkuk.

sehingga kaki depan dan atau kaki belakang mencit bergetar- getar; atau kaki depan dan kaki belakang saling menarik ke depan dan kebelakang. g. Waktu pembedahan untuk pengambilan organ hati, lambung dan jantung

mencit yaitu dilakukan apabila terjadi kematian selama pengamatan berlangsung dan apabila dalam waktu pengamatan tidak terjadi kematian maka pembedahan dilakukan selang waktu 24 jam.

C. Bahan dan Alat Penelitian 1. Bahan yang digunakan dalam penelitian:

a. Hewan uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit putih jantan galur Swiss yang diperoleh dari Unit Pengembangan Hewan Penelitian (UPHP), Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

b. Propoxur

Propoxur yang terdapat dalam obat nyamuk cair dosis 4,050 g/L yang diperoleh dari supermarket Dewi.

c. Air kelapa

Air kelapa yang digunakan yaitu air kelapa wulung (Cocos nuciferaL. Var. rubescens) yang diperoleh dari penjual kelapa Samirono yang berasal dari kebun Bapak Wurnoto.

e. NaCl 0,9 %

2. Alat atau instrumen penelitian:

a. Kotak kaca tempat pengamatan mencit b. Spuit injeksi untuk pemberian per-oral, c. stopwatch

d. Timbangan analitik merkMettler Toledo

e. Timbangan mencit f. Labu ukur 500 ml g. Beker gas 100 ml h. Gelas ukur 50 ml i. Pipet tetes j. Gelas arloji k. Gunting bedah l. Pinset

m. Jarum pentul n. Papan bedah

D. Tata Cara Penelitian 1. Orientasi dosis propoxur

2. Orientasi dan penetapan waktu pemberian antidotum air kelapa wulung

Dilakukan pemberian antidotum air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20g BB mencit yaitu masing-masing pada saat 5 menit setelah pemberian racun dan pemberian antidotum saat mulai kejang. Ditetapkan waktu pemberian yang efektif untuk pemberian antidotum air kelapa wulung.

3. Penetapan dosis propoxur (obat nyamuk merk “X”)

Dosis untuk mencit ditentukan dengan konversi dosis manusia 200 mg/kg BB manusia ke mencit 20-30 gram.

4. Penyiapan larutan dan penetapan dosis air kelapa wulung

Dosis air kelapa wulung ditentukan dengan konversi 200ml/70 kg BB manusia.

5. Pengelompokan hewan uji

Gambar 8. Skema Prosedur Kerja 6. Pengamatan

Kriteria klinik pengamatan meliputi :

a. Pengamatan gejala toksik yaitu gejala efek toksik kematian. Pengamatan dilakukan selama 3 jam pertama setelah pemberian propoxur dan antidotumnya air kelapa wulung (Cocos nuciferaL.Var. rubescens).

b. Kematian hewan uji pada masing-masing kelompok.

c. Pemeriksaan berat dan volume organ hati, lambung dan jantung mencit. d. Pemeriksaan histopatologi yaitu pada organ hati, lambung dan jantung.

7. Pemeriksaan histopatologi a. Pengambilan organ

Untuk histopatologi dilakukan dengan mengorbankan hewan uji dengan cara dekapitasi (menarik kepala dan ekornya) kemudian dibedah pada bagian perut. Selanjutnya organ hati dan jantung diambil kemudian dicuci dengan NaCl 0,9 % dimasukkan kedalam wadah berisi formalin 10%.

b. Pembuatan preparat histopatologi

Dilakukan di Laboratorium Patologi, Fakultas Kedokteran Umum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

c. Pemeriksaan preparat histopatologi

E. Tata Cara Analisis Hasil

a. Analisis hasil dilakukan dengan membandingkan persen hidup tiap kelompok perlakuan sehingga diperoleh dosis efektif air kelapa wulung sebagai antidotum yang mampu memberikan persen hidup 100 %.

b. Dilakukan pula uji histopatologi pada organ hati, lambung dan jantung dari tiap kelompok perlakuan. Data pemeriksaan histopatologi digunakan untuk mengevaluasi perubahan pada organ sebagai perwujudan efek toksik yang timbul.

36

Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mencari kisaran dosis efektif air kelapa wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) yang mempunyai potensi sebagai antidotum pada kasus keracunan insektisida golongan karbamat yaitu propoxur. Dalam penelitian ini, senyawa yang berperan sebagai antidotum adalah senyawa yang dapat menghidupkan 100% populasi.

A. Orientasi Dosis Perlakuan Dan Waktu Pemberian

Dalam penelitian ini, dilakukan orientasi dosis perlakuan yaitu dosis propoxur sebagai racun dan air kelapa wulung sebagai antidotum. Propoxur yang digunakan sebagai senyawa racun diperoleh dari salah satu obat nyamuk cair merek “X” yang beredar di pasaran dengan konsentrasi 4,050 g/L. Berdasarkan Olson (2007), propoxur merupakan insektisida karbamat kelas menengah dengan LD50 < 200 mg/kg BB tikus, sehingga konversi LD50 untuk mencit yaitu 5,6

mg/20g BB mencit. Volume pemberian secara peroral dengan dosis 5,6 mg/20g BB mencit yaitu 1,38 ml/20g BB mencit, akan tetapi volume pemberian tersebut melebihi batas maksimal pemberian secara peroral pada mencit yaitu 1 ml.

Berdasarkan penelitian Hadi dkk (2009), LD50propoxur yang terkandung

dalam obat nyamuk cair merk “X” untuk manusia yaitu 8,1 mg/kg BB manusia, sehingga konversi dosis LD50 untuk mencit yaitu 1,4742 mg/20g BB mencit.

seluruh hewan uji. Pada penelitian Hadi dkk (2009) (Tabel II), digunakan 4 peringkat dosis propoxur yaitu 0,125 ml/20g BB mencit; 0,1575 ml/20g BB mencit; 0,1984/20g BB mencit; 0,2500/20g BB mencit. Dosis keempat yaitu 0,2500/20g BB mencit tidak memberikan kematian pada seluruh hewan uji.

Tabel II. Hasil Penelitian % Kematian akibat Pemejanan Propoxur (Hadi, dkk., 2009)

No. Dosis %

Kematian 1 0,1250 ml/20g BB mencit 0% 2 0,1575 ml/20g BB mencit 33,33% 3 0,1984 ml/20g BB mencit 66,66% 4 0,2500 ml/20g BB mencit 83,33%

Dalam penelitian skripsi ini dilakukan orientasi dosis propoxur yang digunakan untuk memperoleh LD100. Peringkat dosis pada penelitian Hadi dkk

(2009) memiliki selisih dosis 1,26; sehingga pada dosis 0,2500 ml/20g BB mencit dikalikan 1,26 menjadi 0,315 ml/20g BB mencit. Dosis 0,315 ml/20g BB mencit inilah yang digunakan sebagai dosis propoxur dalam orientasi. Hasil orientasi diperoleh bahwa propoxur 0,315 ml/20g BB mencit memberikan kematian terhadap seluruh hewan uji (100%) dengan rata-rata waktu kematian 11505x103+ 620,47; sehingga dosis tersebut merupakan LD100 dan dapat digunakan sebagai

dosis kontrol positif propoxur pada penelitian skripsi ini.

dosis 0,125 ml/20gBB mencit. Orientasi waktu pemberian air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit yang dilakukan yaitu 5 menit setelah pemberian propoxur 0,315 ml/20g BB mencit. Hasil orientasi menunjukkan bahwa seluruh hewan uji mengalami kematian. Hal ini dikarenakan sebelum waktu 5 menit, hewan uji mengalami efek toksik kematian. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan orientasi waktu pemberian air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit yaitu pada saat mulai timbul efek toksik kejang yang ditandai dengan ekor mencit mulai melilit dan terlihat kaku, badan mencit agak membungkuk. Hasil orientasi menunjukkan bahwa dengan waktu pemberian tersebut dapat memberikan % hidup 100% pada seluruh hewan uji, sehingga waktu pemberian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu saat timbul efek toksik kejang.

terjadinya kejang otot mengakibatkan kejang otot berlebihan hingga kematian seperti yang terlihat pada hewan uji mencit setelah dipejankan propoxur.

yang terdapat dalam air kelapa wulung yang berperan dalam hidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asetat sehingga penumpukan asetilkolin berlebih dapat dikurangi sehingga gejala efek toksik berupa kejang dapat segera diminimalkan dan kematian tidak terjadi.

Berdasarkan strukturnya, asetilkolin lebih reaktif dibandingkan propoxur. Sehingga asetilkolin lebih mudah berikatan dengan enzim asetilkolin esterase. Walaupun propoxur memiliki kereaktifan yang kurang daripada asetilkolin. Halangan sterik dari propoxur (terhibridisasi sp2) lebih rendah daripada asetilkolin (terhibridisasi sp3) sehingga propoxur dapat dengan mudah berikatan dengan asetilkolinesterase. Propoxur memiliki struktur yang lebih besar daripada asetilkolin sehingga dengan struktur yang besar ini propoxur berperan sebagai inhibitor kompetitif yang lebih baik daripada asetilkolin sehingga dapat menhambat hidrolisis asetilkolin.

sama sebagai antidotum seperti pada kelompok kontrol negatif air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit.

Tabel III. Hasil Perbandingan Pengamatan Gejala Efek Toksik Waktu Kematian

Efek Toksik Waktu Kematian No. Kelompok Perlakuan

Mean + SE (detik)

Ujischeffe terhadap

kontrol negatif

1 Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit

864000x104+

0,00 *)

-2 Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit

11505x103+

620,47 B

3 Dosis I Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa Wulung 0, 350 ml/20g BB mencit

29090x104+

18123,00 B

4 Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa Wulung 0, 500 ml/20g BB mencit

864000x104+

0,00 *) TB

5 Dosis III Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit

29020x104+

18145,00 B

Keterangan :

B : Berbeda bermakna terhadap kontrol negatif (p<0,05) TB : Berbeda tidak bermakna terhadap kontrol negatif (p>0,05)

*) : tidak terjadi kematian pada seluruh hewan uji mencit sampai waktu 24 jam

bermakna terhadap kontrol negatif dilihat dari nilai mean + SE. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemberian propoxur 0,315 ml/20g BB mencit sebagai racun dan air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit sebagai antidotum tidak memberikan efek yang sama sebagai antidotum seperti pada kelompok kontrol negatif air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit.

Tabel IV. Hasil Perbandingan Antar Kelompok pada Pengamatan Gejala Efek Toksik Waktu Kematian

KELOMPOK Kontrol Negatif

Kontrol

Positif Dosis I Dosis II Dosis III

Kontrol Negatif B B TB B

Kontrol Positif B TB B TB

Dosis I B TB B TB

Dosis II TB B B B

Dosis III B TB TB B

Keterangan:

1. Kontrol positif : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit

2. Kontrol negatif : Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

3. Dosis I : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,350 ml/20g BB mencit

4. Dosis II : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,500 ml/20g BB mencit

5. Dosis III : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

Keterangan:

1. Kontrol positif : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit

2. Kontrol negatif : Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

3. Dosis 1 : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,350 ml/20g BB mencit

4. Dosis 2 : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,500 ml/20g BB mencit

5. Dosis 3 : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

6. *) : tidak terjadi kematian pada seluruh hewan uji mencit sampai waktu 24 jam

Gambar 10. Diagram BatangMean ± SEuntuk Gejala Efek Toksik Waktu Kematian Akibat Keracunan Propoxur

(mematikan 100 % hewan uji) maka dapat melihat keefektifan air kelapa wulung sebagai antidotum dalam menghidupkan 100 % hewan uji.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perubahan wujud struktural akibat keracunan propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan penawaracunan oleh air kelapa wulung dilakukan pembuatan preparat histopatologi organ. Dalam penelitian ini, organ yang dipilih untuk diamati histopatologinya yaitu organ hati, lambung dan jantung. Pengamatan terhadap gejala toksik yang timbul dilakukan selama 3 jam. Apabila terjadi kematian pada hewan uji maka pada waktu kematian tersebut langsung dilakukan pembedahan hewan uji untuk dibuat preparat histopatologi guna pengamatan secara mikroskopis. Sedangkan apabila hewan uji tidak mengalami gejala efek toksik kematian maka dalam waktu 1x 24 jam hewan uji dikorbankan dengan cara dekapitasi yaitu menarik kepala dan ekor dari tubuhnya kemudian dibedah untuk diambil organnya.

Tabel V. Hasil Pemeriksaan Histopatologis Organ Mencit Preparat Organ Histopatologi

No Kelompok

Perlakuan Replikasi Hati Lambung Jantung

1 - -

-2 - -

-3 - -

-4 MFN -

-5 - -

-1

Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0,

715 ml/20g BB mencit

6 - -

-1 - -

-2 - -

-3 MFN -

-4 - -

-5 - -

-2

Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit

6 MFN -

-1 DM (b) -

-2 DM (b) -

-3 MFN -

-4 MFN -

-5 MFN -

-3

Dosis I Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa

Wulung 0, 350 ml/20g BB mencit

6 MFN -

-1 DM (b) -

-2 R, DM -

-3 DM -

-4 DM -

-5 DM (b) -

-4

Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa

Wulung 0, 500 ml/20g BB mencit

6 DM (b) -

-1 MFN -

-2 MFN -

-3 MFN -

-4 MFN -

-5 DM (b) -

-5

Dosis III Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air Kelapa

Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit

6 DM (b) -

-Keterangan tabel:

- : Tidak ada perubahan patologis yang spesifik DH : Degenerasi hidropik

DM : Degenerasi melemak

Perubahan organ dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan hasil pengamatan histopatologi, beberapa kerusakan jaringan yang timbul akibat keracunan propoxur 0,315 ml/20g BB mencit adalah : multi fokal nekrosis pada parenkim hati, degenerasi melemak, serta radang di sekitar pembuluh darah. 1. Hati

(a) (b)

Kondisi organ hati normal Kondisi organ hati dengan kerusakan multi fokal nekrosis pada sel parenkim

hati

Gambar 11. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit Pengecatan

Hematoksislin-Eosin

tidak mampu membelah diri, sehingga kemungkinan untuk terjadi kerusakan organ semakin besar.

(c) (d)

Kondisi organ hati pada kontrol positif dengan kerusakan multi fokal nekrosis

pada sel parenkim hati

Kondisi organ hati normal pada kontrol positif

Gambar 12. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan

Hematoksislin-Eosin

(e) (f) Kondisi organ hati kelompok perlakuan

dosis I dengan kerusakan degenerasi melemak berat

Kondisi organ hati kelompok perlakuan dosis I dengan kerusakan multi fokal

nekrosis pada sel parenkim hati Gambar 13. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Dosis I Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,350 ml/20g

BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin

(g) (h) Kondisi organ hati kelompok perlakuan

dosis II dengan kerusakan degenerasi melemak berat

Kondisi organ hati kelompok perlakuan dosis II dengan kerusakan degenerasi

melemak

(i) (j)

Kondisi organ hati kelompok perlakuan dosis II dengan kerusakan degenerasi

melemak berat

Kondisi organ hati kelompok perlakuan dosis II dengan kerusakan radang

disekitar pembuluh darah Gambar 14. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,500 ml/20g

BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin

kerusakan organ hati degenerasi melemak berat. Pada hewean uji replikasi 2 mengalami kerusakan organ hati radang di sekitar pembuluh darah dan degerasi melemak. Pada hewan uji replikasi 3 dan 4 mengalami kerusakan organ hati degenerasi melemak. Pada hewan uji replikasi 5 dan 6 mengalami kerusakan organ hati degenerasi melemak berat berat. Pada kelompok perlakuan dosis II ini, hewan uji dapat bertahan hidup dengan % hidup 100 % dengan mengalami kerusakan organ pada hati, akan tetapi dengan kerusakan organ hati tersebut masih dapat kembali ke kondisi normal karena organ hati tidak mengalami nekrosis.

(k) (l) Kondisi organ hati kelompok perlakuan

dosis III dengan kerusakan degenerasi melemak berat

Kondisi organ hati kelompok perlakuan dosis III dengan kerusakan multi fokal

nekrosis pada sel parenkim hati Gambar 15. Gambaran Histopatologi Organ Hati Kelompok Dosis III Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g

BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin

Pada kelompok perlakuan dosis III ini, hewan uji replikasi 5 dan 6 yang mampu bertahan hidup. Kedua hewan uji ini mengalami kerusakan organ hati degenerasi melemak berat dimana organ hati yang mengalami kerusakan ini masih dapat kembali ke kondisi normal.

2. Lambung

Dalam pengamatan histopatologi, organ lambung dipilih karena lambung merupakan organ yang terkena pertama kali ketika racun diberikan secara peroral. Pada kelima kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dosis I, dosis II, dosis III tidak mengalami perubahan patologis yang spesifik artinya tidak ada kerusakan organ lambung karena pemejanan. Pemberian air kelapa wulung tidak mengakibatkan kerusakan organ, hal ini terlihat pada kontrol negatif yaitu air kelapa wulung dosis 0,715 ml/20g BB mencit yang tidak menunjukkan kerusakan organ lambung.

(a) (b)

Kondisi organ lambung normal Kondisi organ lambung normal Gambar 16. Gambaran Histopatologi Organ Lambung Perlakuan (a)

Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g BB mencit dan (b) Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan

Hematoksislin-Eosin

sebagai antidotum dapat terdistribusi ke reseptor sasaran untuk menimbulkan efek.

(c) (d)

Kondisi organ lambung normal Kondisi organ lambung normal

(e)

Kondisi organ lambung normal

Gambar 17. Gambaran Histopatologi Organ Lambung Perlakuan (c) Dosis I Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,350

ml/20g BB mencit; (d) Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,500 ml/20g BB mencit; (e) Dosis III Propoxur

0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0, 715 ml/20g BB mencit

3. Jantung

obat. Apabila terjadi gangguan pada organ ini maka sirkulasi darah didalam tubuh menjadi tidak lancar serta dapat menimbulkan efek toksik berupa kejang. Dalam penelitian ini organ jantung dipilih karena didalam jantung terdapat otot polos, reseptor asetilkolin muskarinik dan nikotinik. Pada kedua reseptor tersebut banyak ditemui asetilkolin, apabila terjadi penumpukan asetilkolin berlebih tersebut dapat menyebabkan gejala efek toksik kejang.

(a) (b)

Kondisi organ jantung normal Kondisi organ jantung normal Gambar 18. Gambaran Histopatologi Organ Jantung Perlakuan (a) Kontrol Negatif Air Kelapa Wulung 0,715 ml/20g BB mencit dan (b)

Kontrol Positif Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit Pengecatan Hematoksislin-Eosin

(c) (d) Kondisi organ jantung dengan

hemorrhagic area

Kondisi organ jantung dengan hemorrhagic area

(e)

Kondisi organ jantung dengan hemorrhagic area

Gambar 19. Gambaran Histopatologi Organ Jantung Perlakuan (c) Dosis I propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung

0,350 ml/20g BB mencit; (d) Dosis II Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dan Air Kelapa Wulung 0,500 ml/20g BB mencit; (e) Dosis III

C. Dosis Efektif Air Kelapa Wulung sebagai Antidotum

Pemberian antidotum untuk keracunan propoxur yang terkandung dalam obat nyamuk cair merek “X” dalam penelitian ini digunakan air kelapa wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens). Dosis yang dipilih berdasarkan terapi antidotum yang digunakan dalam penelitian penawaracunan propoxur ini melalui jalur pemberian secara peroral.

Keterangan:

1. Kontrol positif : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit

2. Kontrol negatif : Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

3. Dosis I : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,350 ml/20g BB mencit

4. Dosis II : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,500 ml/20g BB mencit

5. Dosis III : Propoxur 0,315 ml/20g BB mencit + Air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit

Gambar 20. Diagram Batang Kelompok Perlakuan vs Persen Hidup

Pada diagram batang antara kelompok perlakuan dengan persen hidup. Persen hidup kontrol positif yaitu propoxur 0,315 ml/20g BB mencit adalah sebesar 0 %. Sehingga dosis propoxur yang digunakan dapat mematikan seluruh populasi hewan uji mencit. Sedangkan kontrol negatif yaitu air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit memberikan persen hidup 100 %. Dalam penelitian ini, pemberian air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit tidak menimbulkan gejala efek toksik baik kejang maupun kematian.

persentase hidup hewan uji. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu “semakin besar konsentrasi dosis antidotum air kelapa wulung yang diberikan dapat meningkatkan % hidup mencit” ditolak.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa air kelapa wulung memiliki khasiat dalam mengatasi keracunan propoxur, terbukti bahwa pemberian air kelapa wulung dengan 3 tingkatan dosis pada keracunan propoxur 0,315 ml/20g BB mencit dapat meningkatkan % hidup. Dalam penelitian ini, antidotum merupakan senyawa yang dapat menghidupkan 100 % populasi akibat keracunan senyawa toksik yang dapat mematikan 100% populasi. Pada dosis I dengan pemberian antidotum air kelapa wulung dosis 0,350 ml/20g BB mencit secara per-oral didapatkan persen hidup hewan uji mencit 33,33 %. Dapat dikatakan bahwa pemberian air kelapa wulung dosis I yaitu 0,350 ml/20g BB mencit tidak efektif dalam mengatasi keracunan propoxur dosis 0,315 ml/20g BB mencit, sehingga perlu dosis yang lebih tinggi yang efektif sebagai antidotum.

Pada kelompok perlakuan dosis III yaitu pemberian antidotum air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit. Terjadi penurunan persentase hidup hewan uji menjadi 33,33 %. Seluruh hewan uji pada kelompok perlakuan dosis III ini mengalami gejala efek toksik kejang, akan tetapi dari keenam hewan uji yang diberikan propoxur dosis 0,315 ml/20g BB mencit, hanya dua ekor mencit yang mampu hidup. Dosis air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit ini sama dengan dosis kontrol negatif, dimana dari kontrol negatif yaitu air kelapa wulung 0,715 ml/20g BB mencit tidak menyebabkan kematian dan tidak menimbulkan gejala efek toksik.

Air kelapa wulung memiliki berbagai macam komposisi salah satu diantaranya yaitu terdapat berbagai macam asam amino dalam air kelapa wulung tersebut. Untuk mengetahui senyawa dari air kelapa yang berperan dalam penawaracunan propoxur maka kita harus mengetahui bagian dari enzim asetilkolinesterase yang berperan dalam hidrolisis asetilkolin serta interaksinya.

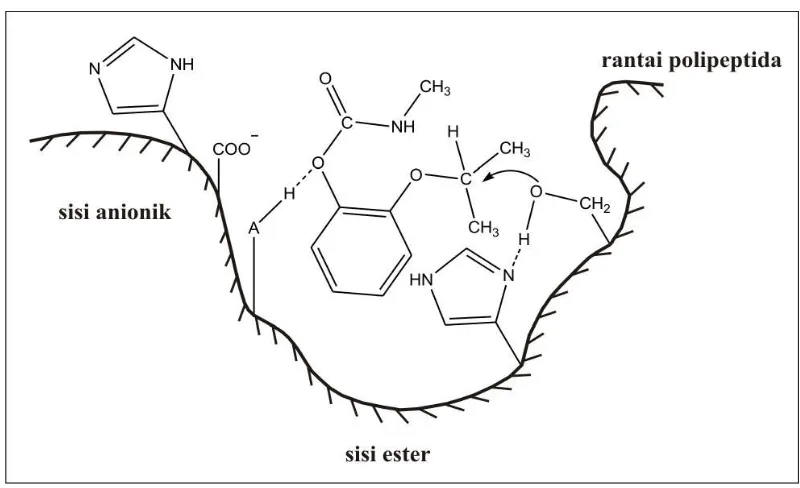

Menurut Niksolihin (1996b) Enzim asetilkolinesterase memiliki dua sisi yaitu sisi anionik dan sisi ester. Sisi anionik pada enzim asetilkolinesterase memiliki gugus anionik. Sedangkan pada sisi esternya memiliki gugus asam dan sisa histidin yang bersebelahan dengan gugus serin pada rantai polipeptida. Interaksi antara asetilkolin dan enzim asetilkolinesterase melibatkan 4 gugus fungsi pada dua sisi molekul enzim. Pada sisi anion, interaksinya adalah gugus karboksil enzim dengan sisi kation pada gugus trimetilamonium dari asetilkolin. Sedangkan pada sisi ester, hidroksil serin pada enzim berinteraksi dengan gugus asetil pada asetilkolin dengan membentuk ikatan kovalen dengan karboksilat dan ikatan hydrogen dengan imidazol, dan ikatan dipolar pada atom oksigen dengan gugus asam.

Enzim asetilkolinesterase terdiri dari berbagai macam asam amino seperti serin dan histidin. Pada enzim ini, gugus hidroksil serin yang berperan dalam hidrolisis asetilkolin. Pada kasus keracunan propoxur, gugus hidroksil serin berinteraksi dengan propoxur sehingga asetilkolin tidak dapat dihidrolisis oleh enzim. Air kelapa wulung memiliki banyak kandungan asam amino. Asam amino terdapat dalam air kelapa wulung dan merupakan penyusun enzim asetilkolinesterase yaitu serin dan histidin. Terdapat beberapa dugaan mekanisme air kelapa wulung dalam penawaracunan propoxur yaitu:

1. Gugus hidroksil serin pada air kelapa wulung akan membantu dalam reaksi hidrolisis asetilkolin sehingga penumpukan asetilkolin dapat dikurangi.

Gambar 22. Skema hidrolisis asetilkolin oleh asetilkolinesterase dan reaksi antara propoxur dengan asetilkolinesterase

menghalangi asetilkolin dengan cara berikatan dengan asetilkolinesterase. Sehingga terjadi penumpukan asetilkoin berlebih yang menyebabkan kejang hingga kematian. Dengan adanya propoxur, proses regenerasi asetilkolinesterase akan berjalan lambat sehingga untuk menghidrolisis asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase yang telah aktif juga akan berjalan lambat.

N C H2

H3C

H2 C H3C

CH3 O C O CH3 N C H2 H3C

H2

C H3C

CH3

OH HO C

O

CH3

Asetilkolin

Kolin Asam Asetat

H20 N

C H2 H3C

H2 C H3C

CH3 O C O CH3 H O H N C H2

H3C

H2

C H3C

CH3 O C O CH3 O H H H N C H2 H3C

H2

C H3C

CH3 O C O CH3 O H H H

Gambar 23. Mekanisme Reaksi Hidrolisis Asetilkolin

O C N H O CH3 O CH CH3 CH3 O H O CH CH3 CH3 O C NH2 O O CH CH3 CH3 O C N H O H2 C O CH CH3 CH3 OH O C N H O CH3 O CH CH3 CH3 OH O C N H O CH3 O CH CH3 CH3 OCH3 HO O C N H O CH3 OH OH OH propoxur 2-isopropoxyphenyl carbamate 2-isopropoxyphenyl hydroxymethylcarbamate 4-hydroxy-2-isopropoxyphenyl methylcarbamate 5-hydroxy-2-isopropoxy-4-methoxyphenyl methylcarbamate 2-hydroxyphenyl methylcarbamate pyrocatechol 2-isopropoxyphenol

Gambar 24. Proses Biotransformasi Propoxur

65 A. Kesimpulan

Berdasarkan data, analisis statistik dan evaluasi hasil penelitian “Dosis Efektif Air Kelapa Wulung (Cocos nucifera L. Var. rubescens) sebagai Antidotum terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Putih Jantan” yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wujud dari pemberian antidotum air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit bersifat terbalikkan.

2. Dosis efektif air kelapa wulung sebagai antidotum keracunan propoxur 0,315 ml/20g BB mencit adalah air kelapa wulung dosis 0,500 ml/20gBB mencit.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk :

1. Uji enzimatis untuk mengetahui kapasitas enzim asetilkolinesterase akibat pemberian air kelapa wulung dalam kasus keracunan propoxur.

2. Dilakukan pengukuran tanda vital pada hewan uji untuk melihat keterbalikkan fungsi fisiologis dari hewan uji.

66

Penyakit, diterjemahkan oleh Anugerah P., Buku I, 25-26,92-94, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Alya, A., 2004, Histologi Lambung, USU repository, hal 1-7, Universitas Sumatera Utara, Medan

Anonim, 1973, Patologi, 25-26, 226-228, Bagian Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran UI, Jakarta

Anonim, 1973, Propoxur,

http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v073pr19.htm, diakses tanggal 11 april 2010

Anonim, 2005, Budidaya Kelapa,

http://www.lc.bppt.go.id/iptek/budidaya_kelapa.pdf, diakses tanggal 22 februari 2010

Anonim, 2007a, Hati-hati dengan obat nyamuk, http://cianjur-

online.com/members/deni/Hati-hati-dengan-obat-nyamuk-detail-artikel.html, diakses tanggal 22 februari 2010

Anonim, 2007 b, Propoxur...Saingan Dhiclorvos yang belum terjamah..,

http://blog.wordpress.co/Propoxur-Saingan-Dhiclorvos-yang- belum-terjamah-detail-artikel.html, diakses tanggal 22 februari 2010

Ariens, E.J., Mutschler, E., Simonis, A.M., 1986, Toksikologi Umum Pengantar, diterjemahkan oleh Yoke R, Wattimena, Mathilda B Widianto, Elin

Atmodjo, A.P., 1990, Album Patologi Anatomi, 15, Universitas Airlangga, Surabaya

Barlina, R., 2004, Potensi Buah Kelapa Muda untuk Kesehatan dan Pengolahannya,http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/upload.files/File/pu blikasi/perspektif/Perspektif_vol_3_No_2_2_Rindengan.pdf, diakses tanggal 22 februari 2010

Bergman,A.R., Adel, K.A., and Paul, M.H.J.R., 1996, Histology, 213-216, W.B. Saunders Company, USA

Bug, T. D. H, 2004, Introduction to Enzyme and Coenzyme Chemistry, 116, Blackwell Science, Britain

Chandrasoma, P., Taylor, R. T., 2006, Ringkasan Patologi Anatomi, edisi 2, 574-575, 581-582, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Clarke, E.G.C and Clarke, M.L., 1975,Veterinary Toxicology, Low Price Edition, The English Language Book Society and Bailliere Tindall

Dipiro, J.T., 2005, Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Sixth Edition, 125-130,McGraw Hill Companies, Inc., USA

Donatus, I.A., 1997, Makalah Penanganan dan Pertolongan Pertama Keracunan Bahan Berbahaya, Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Donatus, I.A., 2001, Toksikologi Dasar, 200, Laboratotium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Ganong, W.F., 1995, Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (Review of medical

Physiology), Edisi 14, 288-291, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta Graves, M. B.P., and Faccini, J.M., 1984, Rat Histopatology, 88,103, Elsevier,

Amsterdam.

Grimwood, B.A., 1979, Coconut Palm Product, FAO, 80-82, Agricultural Development USA

Hadi, P., Maya, P., Dathania, D., Eka, P., Ogata, R., 2009, Daya Antidotum Air Kelapa terhadap Keracunan Propoxur pada Mencit Galur Swiss, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2009

Hagazy, M.A., 2009,Histopatologi,Edisi 14, 331-332, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Henaldi, 2009, Pusing Uang Sekolah, http://www.kompas.com/, diakses tanggal 22 februari 2010

Ikawati, Z., 2008, Pengantar Farmakologi Molekuler, 46-50, UGM Press, Yogyakarta

Junquiera, L. C. dan Carneiro, J., 2007,Histologi Dasar: Teks dan Atlas, Edisi 10, 213-216, 288-291, 318-323, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta Kemala, D.C.B., and Velayutham, M., 1978, Changes in the chemical

composition of nut water and kernel during development of coconut, 340-346, Placrosym, New Delhi, India

Klaassen, C.D., 2008, The Basic Science of Poisons, Seventh Edition, 888-894,

McGraw Hill Companies, Inc., USA

Loomis, I.A., 1978, Essentiale of Toxycologi, diterjemahkan oleh Imono Argo Donatus,Toksikologi Dasar, Edisi III, IKIP Semarang Press, Semarang Lu, F.C., 1995, Toksikologi Dasar : Asas, Organ Sasaran dan Penilaian Resiko,

diterjemahkan oleh Edi Nugroho, Edisi II, UI Press, Jakarta

Lubis, H.S., 2002, Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Keracunan Pestisida

Golongan Organofosfat Pada Tenaga Kerja,

http://library.usd.ac.id/download/fkm/k3-halinda.pdf, diakses tanggal 22 februari 2010

Moore, P.K., Ritter, J,M., and Dale, M.M., 2003, Pharmacology, 5th Edition, 136-158, Elsevier Sciene Bath Press, London

Nandang, K., 2004, Efek Toksik Propoxur pada Hati, http://library.usd.ac.id/download/fkm/k3nandang.pdf, diakses tanggal 22 februari 2010

Niksolihin, S., 1996a, Kimia Medisinal Jilid I, Edisi 2, 654-702, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta

Niksolihin, S., 1996b, Kimia Medisinal Jilid II, Edisi 2, 1638-1678, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta

Olson, Kent R., 2007, Poisioning and Drug Overdose, Fifth Edition, 519-524, Prentice-Hall International, Inc., USA

Purwandari, R., 2006 , Farmakologi-Toksikologi,

http://elearning.unej.ac.id/courses/CLe970/document/TOKSIKOLOGI_psi k_unej.doc?cidReq=CL8217, diakses tanggal