KAJIAN DINAMIKA KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KAWASAN

HUTAN LINDUNG DI PULAU LOMBOK

THE DYNAMIC OF POLICY OF COMMUNITY FOREST MANAGEMENT AND ALTERNATIVE FOR CONFLICT INTEREST RESOLUTIONS IN

PROTECTED FOREST AREAS IN LOMBOK ISLAND

Bambang Dipokusumo1), Hariadi Kartodihardjo2), Dudung Darusman2) dan Arya Hadi Dharmawan3) 1)Fakultas Pertanian Universitas Mataram

2) Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 3) Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Pemerintah telah membangun Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui berbagai bentuk kebijakan. Namun dalam realitanya masih menyisakan permasalahan seperti kemiskinan dan konflik horizontal maupun konflik vertikal. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan adalah (1) mengkaji dinamika isi dan implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok dan (2) mempelajari konflik kebijakan dan kepentingan stakeholders dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui observasi dan teknik survei melalui wawancara mendalam. Jumlah responden petani 107 orang dan ditambah responden lainnya yaitu staf Dinas Kehutanan, PDAM, Dinas Koperasi, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, LSM dan Perguruan Tinggi serta masyarakat pengelola (pesanggem). Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis kualitatif dan analisis isi. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan HKm di Pulau Lombok mengalami perubahan yang berpihak pada masyarakat pengelola. Dalam implementasinya Kebijakan HKm level nasional dibarengi oleh kebijakan level provinsi dan kabupaten. Kemudian kebijakan HKm memberikan peluang pada keterlibatan pihak pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan LSM. Akan tetapi implementasi kebijakan HKm diikuti dengan konflik kepentingan antar stakeholders, sehingga terbangun konflik yang berkepanjangan. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut disarankan menggunakan pendekatan Cratict Conflict Governance (CCG)

ABSTRACT

Several government policies were implemented for developing of community domicilated closely protected forest area. But, in contrast, poverty and conflict still happen. So, The objectives of this study were (1) the dynamic of government policy on community forest management (CFM) from content an implementation perspectives, (2) to study the conflict of policies and interest on protected forest management area in Lombok Island. The research method was a descriptive within qualitative approach. For collecting the data used survey and in-depth interview to the respondent who was 107 farmers and stakeholders from governmen agency, university and NGO. Content analysis and qualitative analysis were tools for analysis the data. The research results were (1) CFM policy that implemented in Lombok island was affirmative to community and was by policies on provincy and district level. (2) the policy of CFM established the conflict interest that was coused by stakeholders interest. The cratic conflict governance (CCG) is offered for conflict resolution on CFM area in Lombok Island.

____________________________

Keyword : Konflik, Kebijakan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Keywords : Conflict, CFM Policy

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan perhutanan sosial (seperti HKm) yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung menghasilkan dampak yang cukup kontradiktif dari yang diharapkan. Masyarakat cukup agresif untuk menguasai areal hutan dan memicu berbagai

konflik, baik vertikal ataupun horizontal. Demikian juga dengan kelembagaan yang diharapkan dapat mengatur pengelolaan kawasan nampaknya hanya sebagai alat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan hutan dan penguasaan terhadap lahan.

Kebijakan HKm tersebut memberikan dampak selain meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar HKm dan juga memberikan perubahan biofisik yang cukup signifikan, akan tetapi diikuti oleh konflik vertikal dan horizontal. Kasus kehancuran sumberdaya hutan di Pulau Lombok terlihat dari laju kerusakan meningkat sebesar 3,8 juta hektar per tahun dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GN-HL) hanya mampu menyelamatkan 1,5 juta hektar, namun kerusakan hutan 10,5 juta hektar akan terabaikan ((Iskandar dan Nugraha, 2004).

Kerusakan bio-fisik kawasan terlihat dari rendahnya usaha konservasi tanaman kayu. Kawasan didominasi oleh tanaman pangan dan buah-buahan (Amiruddin et al. 2001; Kusumo et al. 2004). Sementara itu, Muktasam et al. (2003) menemukan bahwa kelembagaan yang terbangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya kohesifitas antara masyarakat sebagai akibat dari punahnya kearifan lokal yang ada (Humaidi, 2006).

Dibalik kehancuran tersebut, kebijakan pemerintah tentang HKm terus mengalami perubahan namun diikuti konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Faktor penyebabnya adalah terbitnya kebijakan pemerintah dengan kepentingan tertentu dan pergesekan antar anggota kelompok HKm itu sendiri. Dengan kondisi tersebut, bagaimana dinamika kebijakan HKm dan konflik yang ditimbulkan pada Kawasan HKm Hutan Lindung di Pulau Lombok.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengkaji dinamika isi dan implementasi kenijakan pemerintah dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok dan (2) untuk mempelajari konflik kebijakan dan kepentingan stakeholders dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok. Kemudian kontribusi penelitian adalah sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan kehutanan di Pulau Lombok.

METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian deskriptif yang mengkaji dan memecahkan persoalan serta memberikan interpretasi dari fakta yang ada dan kemudian menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif (Messerschmidt 1995; Nazir 1988).

Lokasi Penelitian dan Penentuan Responden Penelitian ini dilakukan pada lokasi pembangunan HKm pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok. Adapun lokasi

penelitian adalah Kawasan Hutan Lindung Sesaot, Hutan Lindung Batukliang Utara dan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh.

Responden dalam penelitian ini adalah petani pengelola kawasan hutan (pesanggem). Jumlah responden petani ditetapkan secara quota sampling yang berjumlah 107 orang dengan sebaran yaitu 20 orang responden untuk Kawasan Hutan Lindung Sesaot, 80 orang Kawasan Hutan Lindung batukliang Utara dan 7 orang untuk Kawasan Hutan Lindung Sekaroh. Selain responden petani juga dilakukan wawancara dengan responden dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan LSM. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik pendekatan yaitu (1). Penelusuran dokumen, (2). Observasi langsung kelapangan, (3). Survei melalui wawancara langsung dan wawancara mendalam (in-depth interview).

Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi (1) perubahan isi dan impelentasi kebijakan tentang HKm, (2) jenis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan HKm dan (3) kebutuhan dan kepentingan stakeholders. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis kualitatif yaitu:

1. Untuk menganalisis dinamika kebijakan yang berkaitan dengan HKm digunakan analisis isi (content analysis).

2. Untuk mengkaji konflik kebijakan dan kepentingan dilakukan menggunakan analisis stakeholder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Isi Kebijakan Pemerintah tentang Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

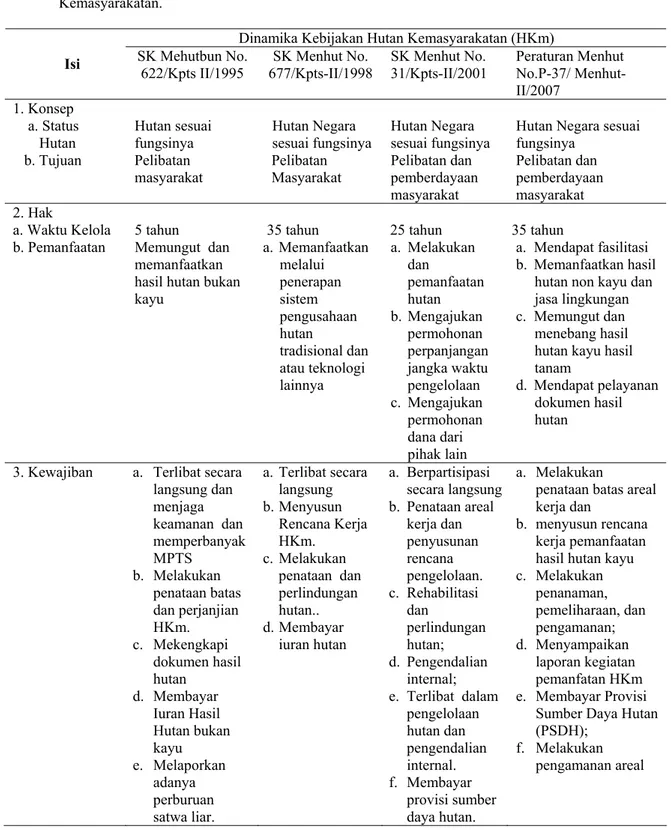

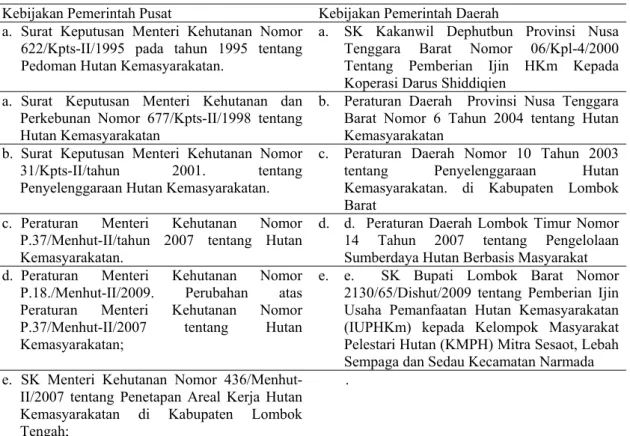

Dalam tingkatan nasional kebijakan mengenai HKm dimulai sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya beberapa surat keputusan menteri kehutanan dan peraturan menteri kehutanan dan perkebunan. Kemudian kebijakan tersebut direspon oleh pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten dengan terbitnya peraturan daerah dan surat keputusan bupati. Dalam Tabel 1. memberikan gambaran bahwa perubahan isi kebijakan pemerintah pusat tentang HKm sesungguhnya memberikan

dukungan terhadap pelibatan masyarakat secara penuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan.

Perubahan yang terjadi bersifat penegasan dan penambahan yang bersifat melengkapi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perubahan yang bersifat penegasan seperti yang terdapat dalam konsep HKm bahwa pada SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 didefinisikan HKm merupakan sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat, sementara itu dalam SK Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998; SK Menhut Nomor 31/Kpts-II/2001 dan sampai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Menhut-II/2007 didefinisikan bahwa HKm merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Dalam definisi tersebut secara implisit terjadi penegasan bahwa kawasan HKm masuk dalam Hutan Negara.

Masih adanya kelemahan pada SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 yang memberikan peluang terjadinya pengalihan status lahan, sehingga penegasan status kawasan hutan sebagai hutan negara (dalam SK Menhut No. 677/Kpts-II/1998) menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya penyerobotan dan pengalihan status lahan oleh masyarakat pengelola HKm. Implikasinya adalah dengan status kawasan HKm masuk dalam hutan negara, maka segala ketentuan pengelolaan kawasan HKm mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.

Dari jangka waktu pengelolaan kawasan, berdasarkan SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 bahwa jangka waktu pengelolaan hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara itu, berdasarkan SK Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998; SK Menhut Nomor 31/Kpts-II/2001 dan sampai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Menhut-II/2007 bahwa jangka waktu pengelolaan 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Perubahan dari jangka waktu pengelolaan ini merupakan kesungguhan pemerintah untuk menjamin kepastian hak masyarakat dalam memanfaatkan hutan atas kegiatan yang dilakukan seperti menanam, memelihara dan memanen tanaman kayu-kayuan dan MPTS dalam Kawasan HKm. Namun hak masyarakat

dalam memanen tanaman kayu-kayuan tersebut terbatas pada HKm yang berada dalam kawasan hutan produksi melalui pemberian ijin IUPHHK HKm (ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan).

Perkembangan terhadap hak dan kewajiban pengelolaan HKm dapat dipilahkan menjadi hak dan kewajiban pemegang IUPHKm (Ijin Usaha Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan) dan IUPHHK HKm. IUPHHK HKm ini sejak diterbitkannya SK Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998, sementara itu IUPHKm diberikan sejak diterbitkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995 sampai saat ini.

Perkembangan isi kebijakan berupa kewajiban lainnya yaitu masyarakat pengelola HKm diharapkan berpartisipasi langsung dalam program HKm mulai dari penataan batas areal sampai dengan perencanaan perencanaan pemanfaatan dan rencana kerja hasil hutan kayu. SK Mehut No 31/Kpts-II/2001 dan Peraturan Menhut No.P-37/ Menhut-II/2007 mendorong masyarakat pengelola HKm untuk lebih profesional dalam mengelola kawasan HKm melalui kelembagaan koperasi.

Perkembangan Kebijakan Hutan Kemasyara-katan di Pulau Lombok

Kebijakan tentang HKm seperti Surat Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Kehutanan mendorong terbitnya berbagai kebijakan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Awal dari terbitnya kebijakan tentang HKm di Pulau Lombok adalah program kopi penyangga dalam kawasan hutan lindung Sesaot menimbulkan masalah yang cukup komplek. Oleh karena itu, pada tahun 1994, masyarakat mengusulkan kepada Departemen Kehutanan supaya diberikan hak mengelola hutan Sesaot yang pada waktu itu diperkirakan mencapai 2000 hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Usulan tersebut terinspirasi terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 622/ Kpts-II/1995, tentang Hutan Kemasyarakatan. Sebagai bentuk dari tanggung jawab petani dan dalam rangka menunjukan kemampuannya, maka diusulkan untuk memulai dengan ujicoba pengelolaan pada areal hutan yang sudah rusak (Suryadi 2003).

Tabel 1. Perubahan Konsep, Hak dan Kewajiban dalam Kebijakan Nasional tentang Hutan Kemasyarakatan.

Dinamika Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Isi SK Mehutbun No. 622/Kpts II/1995 677/Kpts-II/1998 SK Menhut No. SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 Peraturan Menhut No.P-37/ Menhut-II/2007 1. Konsep a. Status Hutan Hutan sesuai fungsinya Hutan Negara sesuai fungsinya Hutan Negara sesuai fungsinya

Hutan Negara sesuai fungsinya

b. Tujuan Pelibatan

masyarakat Pelibatan Masyarakat Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Hak

a. Waktu Kelola 5 tahun 35 tahun 25 tahun 35 tahun b. Pemanfaatan Memungut dan

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu a. Memanfaatkan melalui penerapan sistem pengusahaan hutan tradisional dan atau teknologi lainnya a. Melakukan dan pemanfaatan hutan b. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan c. Mengajukan permohonan dana dari pihak lain a. Mendapat fasilitasi b. Memanfaatkan hasil

hutan non kayu dan jasa lingkungan c. Memungut dan

menebang hasil hutan kayu hasil tanam

d. Mendapat pelayanan dokumen hasil hutan

3. Kewajiban a. Terlibat secara langsung dan menjaga keamanan dan memperbanyak MPTS b. Melakukan penataan batas dan perjanjian HKm. c. Mekengkapi dokumen hasil hutan d. Membayar Iuran Hasil Hutan bukan kayu e. Melaporkan adanya perburuan satwa liar. a. Terlibat secara langsung b. Menyusun Rencana Kerja HKm. c. Melakukan penataan dan perlindungan hutan.. d. Membayar iuran hutan a. Berpartisipasi secara langsung b. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan. c. Rehabilitasi dan perlindungan hutan; d. Pengendalian internal; e. Terlibat dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal. f. Membayar provisi sumber daya hutan. a. Melakukan

penataan batas areal kerja dan

b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu c. Melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; d. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan HKm e. Membayar Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH);

f. Melakukan pengamanan areal

Sumber: Analisis Dokumen Surat pada Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Tentang Hutan Kemasyarakatan

Departemen Kehutanan melalui SK Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kelompok Mitra Pengamanan Hutan (KMPH) sebagai wakil masyarakat petani menandatangani persetujuan tanggal 27 Oktober 1995. Dalam kesepakatan tersebut memuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan. Tahun 1998 Program Ujicoba HKm di evaluasi oleh Departemen Kehutanan. Standar penilaian menggunakan minimum 80 % untuk tingkat daya tahan hidup tanaman. Berdasarkan hasil akhir evaluasi, tingkat bertahan hidup tanaman pada areal ujicoba program HKm mencapai 93 % dari total jumlah tanaman yaitu rata-rata 3000 pohon per hektar (Suryadi, 2003).

Terhadap keberhasilan tersebut, KMPH mengusulkan perluasan pengelolaan program HKm. Bulan Oktober 1998 dilakukan pemetaan antara KMPH dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Dari hasil pemetaan kawasan, disepakati perluasan lokasi mencapai 211 Ha dengan jumlah penggarap 1.224 KK dan tersebar di 5 wilayah dengan perincian yakni (i) Bunut Ngengkang Desa Sesaot 25 Ha; (ii) Pesuren Desa Lembah Sempaga 35 Ha; (iii) Kumbi I dan II, Desa Lembah Sempaga 35 Ha; (iv) Lembah Suren Desa Sedau 65 Ha dan (v) Selen Aik Desa Sedau 51 Ha. Dengan demikian, total luas lahan HKm mencapai 236 ha (Anonim, 2006).

Kemudian pada tahun 2000 kembali Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan ijin pengelolaan HKm melalui SK Kakanwil Dephutbun Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06/Kpl-4/2000 Tentang Pemberian Ijin HKm Kepada Koperasi Pondok Pesantren Darus Shiddiqien dengan luas garapan 1.042 hektar dan jumlah anggota sebanyak 2.527 orang.

Kemudian Peraturan Menteri khususnya mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Permenhut No. P.37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan mendorong terbitnya kebijakan pada tingkat kabupaten. Di Penghujung Tahun 2007, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 436/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Batukliang Utara seluas 1.809,5 ha.

Menindaklanjuti penetapan areal kerja oleh Menteri Kehutanan tersebut dan setelah melalui proses cukup panjang, Bupati Lombok Tengah pada awal bulan Mei 2009 telah menerbitkan izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) kepada : (1) Koperasi Serba Usaha (KSU) Mele Maju Desa Lantan untuk mengelola lahan hutan seluas

349 ha dengan jumlah anggota 532 orang dan (2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) HKm Desa Karang Sidemen seluas 403 ha dengan jumlah anggota sebanyak 649 orang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyara-katan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut/2007 mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan Penyusunan dan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat. Lokasi HKm tersebut, di Desa Sekaroh (Desa Pemongkong), Sugian dan Belanting. Hutan Kemasyarakatan yang berlokasi di Hutan Sekaroh merupakan hutan lindung, sementara itu lokasi HKm di Desa Belanting dan Sugian merupakan hutan produksi.

Konflik Kebijakan dan Kepentingan Para Pihak pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

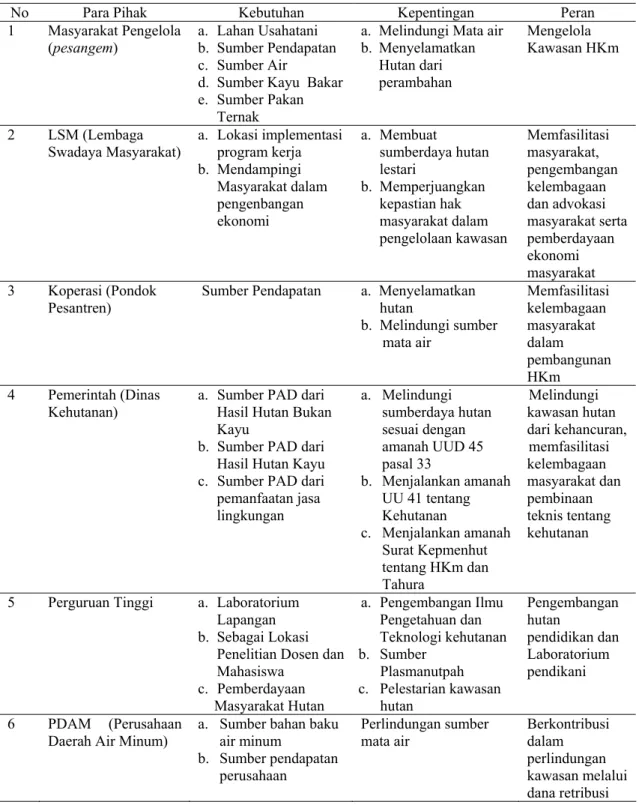

Kebijakan pemerintah pusat tentang HKm selain memberikan dampak terhadap dorongan terbitnya beberapa peraturan daerah dan surat keputusan bupati pada level provinsi dan kabupaten berdampak pula terhadap ketertarikan dan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan HKm Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan HKm yaitu masyarakat sekitar hutan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Koperasi dan Perguruan Tinggi serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disajikan pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. di bawah memperlihatkan bahwa kebutuhan dan kepentingan para pihak cukup beragam, namun memiliki persamaan juga dalam hal pelestarian kawasan hutan dan perlindungan mata air. Masyarakat, LSM, Koperasi, pemerintah dan PDAM serta perguruan tinggi memiliki persamaan kepentingan dalam pelestarian kawasan hutan, kecuali PDAM yang memiliki kepentingan yang lebih pada pelestarian sumber mata air. Sementara itu, kebutuhan para pihak tersebut beragam, namun memiliki persamaan dalam hal bahwa hutan sebagai sumber pendapatan kecuali perguruan tinggi yang tidak berorientasi pada kebutuhan hutan sebagai sumber pendapatan.

Kepentingan dan kebutuhan para pihak tersebut sangat menentukan terbangunnya hutan lestari. Tingkat kerusakan hutan menjadi semakin meningkat, bila tingkat kebutuhan dan pemanfaatan hutan meningkat pula. Namun

sebaliknya bila kepentingan peran pihak tinggi dalam hal pelestarian sumberdaya hutan, maka akan membuat hutan semakin lestari.

Dari gambaran ragam kepentingan para pihak tersebut, maka kawasan HKm di Pulau Lombok memiliki peluang cukup tinggi dijadikan kawasan hutan lestari. Hal ini terlihat dari hampir semua para pihak memiliki kepentingan dalam melestarikan sumbrdaya hutan dan air, meskipun memiliki ketergatungan yang tinggi pula dalam kawasan hutan. Jenis ketergantungan yang cukup mengancam pelestarian hutan adalah bila hutan dijadikan sumber pendapatan dengan cara merusak dan menggantikan tanaman hutan dengan tanaman non kayu seperti tanaman pangan. Kemudian faktor ketergantungan para pihak terhadap kabutuhan kayu bakar dalam hutan juga

merupakan faktor yang dapat mengancam kelestarian hutan.

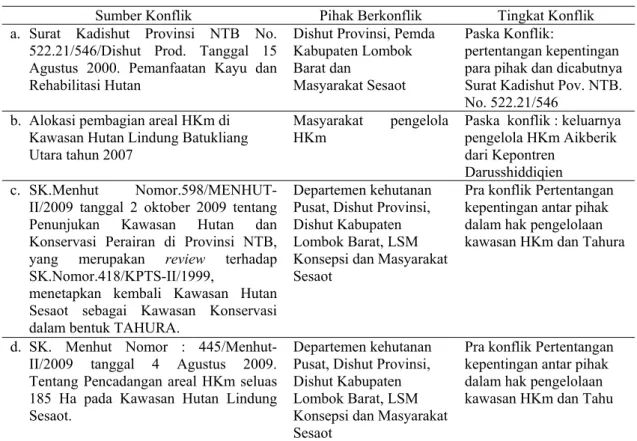

Dalam perjalanan HKm sejak tahun 1995, maka terdapat tiga jenis konflik yaitu konflik kebijakan dan konflik kepentingan. Kedua konflik kebijakan terdapat pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot dan konflik kepentingan masyarakat terdapat di Kawasan Hutan Lindung Batukliang Utara. Konflik karena ijin pemanfaatan kayu di Sesaot telah terselesaikan. Demikian pula dengan konflik pembagian lahan HKm di Aikberik tahun 2005 yang dikarenakan kondisi pembagian lahan yang timpang antara anggota dan ketua blok/kelompok dari awal sesungguhnya memicu konflik horizontal. Ketua blok/kelompok ternyata merupakan orang yang memiliki akses terhadap ketua koperasi dan pemerintah, sehingga pada saat pembagian areal lebih luas.

Tabel 2. Perkembangan Kebijakan HKm pada Tingkat Nasional dan Daerah di Pulau Lombok. Kebijakan Pemerintah Pusat Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 pada tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

a. SK Kakanwil Dephutbun Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06/Kpl-4/2000 Tentang Pemberian Ijin HKm Kepada Koperasi Darus Shiddiqien

a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan

b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hutan Kemasyarakatan

b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/tahun 2001. tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. di Kabupaten Lombok Barat

c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

d. d. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.18./Menhut-II/2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

e. e. SK Bupati Lombok Barat Nomor 2130/65/Dishut/2009 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) Mitra Sesaot, Lebah Sempaga dan Sedau Kecamatan Narmada e. SK Menteri Kehutanan Nomor

436/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah;

.

Sumber: Data Sekunder.

Tabel 3. Kebutuhan dan Kepentingan serta Peran Para Pihak Terlibat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

No Para Pihak Kebutuhan Kepentingan Peran

1 Masyarakat Pengelola

(pesangem) a. Lahan Usahatani b. Sumber Pendapatan c. Sumber Air

d. Sumber Kayu Bakar e. Sumber Pakan

Ternak

a. Melindungi Mata air b. Menyelamatkan Hutan dari perambahan Mengelola Kawasan HKm 2 LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) a. Lokasi implementasi program kerja b. Mendampingi Masyarakat dalam pengenbangan ekonomi a. Membuat sumberdaya hutan lestari b. Memperjuangkan kepastian hak masyarakat dalam pengelolaan kawasan Memfasilitasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan advokasi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat 3 Koperasi (Pondok

Pesantren) Sumber Pendapatan a. Menyelamatkan hutan b. Melindungi sumber mata air Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan HKm 4 Pemerintah (Dinas Kehutanan)

a. Sumber PAD dari Hasil Hutan Bukan Kayu

b. Sumber PAD dari Hasil Hutan Kayu c. Sumber PAD dari pemanfaatan jasa lingkungan a. Melindungi sumberdaya hutan sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33 b. Menjalankan amanah UU 41 tentang Kehutanan c. Menjalankan amanah Surat Kepmenhut tentang HKm dan Tahura Melindungi kawasan hutan dari kehancuran, memfasilitasi kelembagaan masyarakat dan pembinaan teknis tentang kehutanan

5 Perguruan Tinggi a. Laboratorium Lapangan b. Sebagai Lokasi

Penelitian Dosen dan Mahasiswa c. Pemberdayaan Masyarakat Hutan a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kehutanan b. Sumber Plasmanutpah c. Pelestarian kawasan hutan Pengembangan hutan pendidikan dan Laboratorium pendikani 6 PDAM (Perusahaan

Daerah Air Minum) a. Sumber bahan baku air minum b. Sumber pendapatan

perusahaan

Perlindungan sumber

mata air Berkontribusi dalam perlindungan kawasan melalui dana retribusi Sumber. Data Primer Diolah

Tabel 4. Konflik Kebijakan dan Kepentingan pada Lokasi HKm di Pulau Lombok

Sumber Konflik Pihak Berkonflik Tingkat Konflik a. Surat Kadishut Provinsi NTB No.

522.21/546/Dishut Prod. Tanggal 15 Agustus 2000. Pemanfaatan Kayu dan Rehabilitasi Hutan

Dishut Provinsi, Pemda Kabupaten Lombok Barat dan

Masyarakat Sesaot

Paska Konflik:

pertentangan kepentingan para pihak dan dicabutnya Surat Kadishut Pov. NTB. No. 522.21/546

b. Alokasi pembagian areal HKm di Kawasan Hutan Lindung Batukliang Utara tahun 2007

Masyarakat pengelola

HKm Paska konflik : keluarnya pengelola HKm Aikberik dari Kepontren

Darusshiddiqien c. SK.Menhut

Nomor.598/MENHUT-II/2009 tanggal 2 oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi NTB, yang merupakan review terhadap SK.Nomor.418/KPTS-II/1999,

menetapkan kembali Kawasan Hutan Sesaot sebagai Kawasan Konservasi dalam bentuk TAHURA.

Departemen kehutanan Pusat, Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten Lombok Barat, LSM Konsepsi dan Masyarakat Sesaot

Pra konflik Pertentangan kepentingan antar pihak dalam hak pengelolaan kawasan HKm dan Tahura

d. SK. Menhut Nomor : 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009. Tentang Pencadangan areal HKm seluas 185 Ha pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot.

Departemen kehutanan Pusat, Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten Lombok Barat, LSM Konsepsi dan Masyarakat Sesaot

Pra konflik Pertentangan kepentingan antar pihak dalam hak pengelolaan kawasan HKm dan Tahu Sumber. Data Primer Diolah.

Konflik pada kawasan hutan lindung Sesaot dan Batukliang Utara terjadi dipicu karena diberlakukannya surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kawasan Hutan Lindung dan HKm Sesaot dan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah di Kawasan Hutan Lindung dan HKm Batukliang Utara. Kedua kebijakan tersebut bertentangan dengan PP 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. PP ini antara lain melimpahkan pekerjaan dan tata batas hutan serta rehabilitasi hutan kepada pemerintah kabupaten (Rosdiana et al. 1999). Konflik menjadi teredam setelah kebijakan pemerintah daerah tersebut dicabut.

Pada tahun 2010 terjadi lagi konflik kebijakan yaitu pada kawasan yang sama diterbitkan Surat Keputusan Menhutbun tentang Pencadangan Areal HKm di Hutan Lindung Sesaot dan Tahura (Taman Hutan Raya). Dengan adanya tumpang tindih pola pengelolaan kawasan pada Hutan Lindung Sesaot menciptakan konflik yang belum terselesaikan. Pihak yang berkomplik adalah pihak pemerintah,

LSM dan masyarakat disekitar hutan lindung (termasuk kawasan HKm).

Dari realitanya bahwa luas Tahura Nuraksa adalah 3.155 hektar, sementara itu luas HKm pada lokasi yang sama adalah 185 hektar dan belum termasuk luasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang menamakan dirinya HKm non program (perambah) menurut versi Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Melihat kondisi tersebut ada peluang dan potensi bahwa masyarakat HKm yang lahan kelolanya terutama pada zona inti Tahura akan dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa masyarakat kehilangan hak pengelolaan 35 tahun dan tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan HKm.

Tahura ditetapkan melalui SK Menhutbun No. 244/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 dengan luasan 3.155 hektar pada kawasan hutan lindung Sesaot Sementara itu, sepuluh tahun kemudian diterbitkan ijin pencadangan areal HKm melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Menhut-II/2009 dengan luasan 185 hektar. Meskipun ijin pencadangan areal HKm terbit belakangan, namun

implementasinya sudah dimulai sejak tahun 1995 yang dimulai dengan HKm uji coba 25 hektar di Kawasan Hutan Lindung Sesaot.

Terimplementasinya kebijakan TAHURA dan kebijakan HKm tersebut membawa implikasi pada pengelolaan yang berbeda. Tahura merupakan kawasan hutan konservasi, sedangkan HKm berada pada kawasan hutan lindung. Pada hutan konservasi tidak diperkenankan pola pengelolaan seperti pola Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang berkembang sekarang ini. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat, sehingga memiliki persepsi buruk terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan TAHURA.

Masyarakat menyadari permasalahan tersebut, sehingga bila TAHURA diimplemen-tasikan pada kawasan hutan Sesaot, maka akan berdampak terhadap keberadaan mereka yang cukup lama dalam kawasan hutan (sejak tahun 1995 dengan dimulainya percontohan areal HKm 25 hektar dan bertambah seluas 211 hektar). Masuknya masyarakat lainnya dalam kawasan hutan (HKm Non Program) semakin memperluas kawasan hutan lindung yang termanfaatkan dan tidak masuk dalam kelompok HKm Program. Dari hasil estimasi, pemanfaatan kawasan hutan lindung Sesaot oleh kelompok HKm Non Program dengan jumlah 6000 orang.

Kedua kebijakan tersebut membawa pertentangan dan konflik vertikal antara masyarakat Sesaot (khususnya pesanggem HKm Program dan Non Program) dengan pihak pemerintah provinsi (Dishut Provinsi) dan LSM Konsepsi merupakan lembaga yang sedang memiliki kegiatatan pada kawasan Hutan Sesaot. LSM tersebut membawa peran sebagai lembaga advokasi bagi masyarakat. Kemudian pihak lainnya yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum ambil bagian dalam penyelesaian konflik kawasan hutan lindung Sesaot. Oleh karena itu, dengan adanya keberpihakan pemerintah kabupaten dan LSM. Konsepsi terhadap masyarakat, maka nampaknya memperuncing konflik antara masyarakat Sesaot dengan Dinas Kehutanan Provinsi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan Tahura.

Konflik yang terbangun tersebut merupakan konflik multidisipliner (Susan, 2009) yang mengikuti segitiga Galtung yang merupakan hubungan sebab akibat antara sikap, prilaku dan kontradiksi. Hal ini ditandai oleh munculnya ketegangan antara pihak yang berkonflik dari sikap dan prilaku yang kontradiksi. Situasi konflik terlihat dari dinamika konflik. Dari empat tahapan dinamika konflik menurut Fisher

dalam Susan (2009) adalah pra konflik, konfrontasi, puncak konflik dan pasca konlik), maka kasus Hutan Lindung Sesaot masih tergolong pada tahapan pra konflik yang ditandai oleh adanya pertentangan pandangan dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan Tahura. Alternatif Penyelesaian Konflik pada Hutan Lindung Sesaot

Mengingat bahwa konflik yang terjadi bersumber dari kebijakan, maka secara sederhana penyelesaian kebijakan merupakan penyelesaiannya. Pendekatan Lokakarya ternyata tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Pendekatan ini memiliki kelemahan, karena ada pihak (terutama masyarakat) yang tidak mampu mengungkapkan kepentingannya sebagai akibat dari keterbatasan masyarakat yang hadir dan faktor sosial ekonomi. Kepentingan masyarakat tersebut didominasi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dominan dan mengarah pada kepentingan tertentu. Hal ini dapat terjadi melalui mengalihkan isu konflik sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut. Sebagai akibatnya, kompromi maupun rumusan terbaik atau terbaik kedua (the second best) tidak dapat tercapai.

Situasi tersebut terjadi juga yaitu hasil kesepakatan dari workshop yang dilakukan pada tanggal tanggal 26 agustus 2010 tentang Rencana Pengelolaan TAHURA Model, tidak diterima oleh masyarakat. Workshop tersebut dihadiri oleh instansi terkait, LSM, dan masyarakat Sesaot, dengan pembicara: 3 (tiga) narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Kadishut NTB. Hasil workshop tersebut antara lain bahwa pengelolaan TAHURA akan dikembangkan dalam 3 opsi Model Pengelolaan Tahura:

1. Ada Tahura tapi masyarakat masih mempunyai akses terhadap kelola Tahura (tidak ada ijin hkm), namun akan disusun payung hukum untuk Tahura model. 2. Ada Tahura berdamping dengan hkm 3. Ada icon yang menjadi kesatuan di wilayah

hkm sebagai obyek Tahura

Oleh karena itu, maka diperlukan suatu pendekatan lain sebelum dilakukan workshop. Pendekatan teresebut menurut Susan (2009) lebih dikenal dengan sebutan pendekatan non formal. Sebelum melalukan pengelolaan konflik, maka terlebih dahulu dilakukan pemetaan konflik, sehingga jelas sumber konflik dapat dipilahkan dengan tegas, demikian juga dengan pihak-pihak yang membangun konflik. Hal ini

CCG

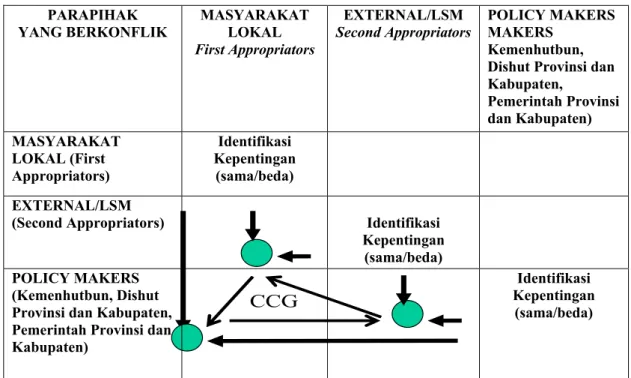

lebih dikenal dengan istilah cratic conflik governance (CCG) yaitu mekanisme pengamanan, resolusi konflik dan rekonsiliasi konflik disetiap tingkat kepemimpinan grass root. Model ini telah dikembangkan oleh INSIST sebagai metodologi. Dengan meminjam dan memodifikasi model tersebut, maka dapat digambarkan strategi dalam mengelola konflik (Gambar 1).

Penyelesaian konflik seperti yang digambarkan di atas merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dimulai dari tingkat bawah (grass root). Pada masing-masing kelompok atau individu yang berkonflik diidentifikasi kepentingannya yang merupakan sumber konflik. Dalam kepentingan tersebut dibutuhkan mediator yang netral dan mampu mengidentifikasi sumber konflik. Pendekatan ini dapat bersifat non formal, yaitu dengan mendekati tokoh masyarakat ataupun kelembagaan sosial masyarakat yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Namun untuk pihak-pihak seperti LSM dan Dinas Kehutanan dapat didekati melalui diskusi secara formal.

Pendekatan ini penting dilakukan mengingat bahwa teori konflik muncul dari pertentangan

dari teori fugsional dan struktural yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf (1958) dalam Ritzer danGoodman (2004) yang menyatakan bahwa elemen-elemen masyarakat berada dalam kondisi disintegrasi dan perubahan. Elemen masyarakat dalam hal ini adalah kelembagaan-kelembagaan yang berada dalam masyarakat.Kelembagaan masyarakat tersebut belum dilibatkan secara utuh dalam penyelesaian konflik sesaot.

Dalam kawasan Sesaot masih terdapat kelembagaan lokal yang belum dimanfaatkan dalam penyelesaian konflik tersebut yaitu Lokaq (orang yang dituakan) yang memiliki peran dan didengar oleh masyarakat Sesaot. Padahal Lokaq ini didalam kelembagaan formal HKm dilibatkan sebagai Lang-Lang (pengawas kawasan) dan hakim yang memutuskan perkara kawasan HKm. Oleh karena itu, maka sebelum workshop besar, maka sebaiknya terdapat workshop kecil (rembuk) pada tingkat kawasan dengan menghadirkan para lokaq didalamnya. Melalui rembuk tersebut akan diperoleh hasil yang dapat mewakili kepentingan masyarakat kawasan HKm.

PARAPIHAK

YANG BERKONFLIK MASYARAKAT LOKAL

First Appropriators

EXTERNAL/LSM

Second Appropriators POLICY MAKERS MAKERS

Kemenhutbun, Dishut Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten) MASYARAKAT LOKAL (First Appropriators) Identifikasi Kepentingan (sama/beda) EXTERNAL/LSM

(Second Appropriators) Identifikasi Kepentingan

(sama/beda) POLICY MAKERS

(Kemenhutbun, Dishut Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten)

Identifikasi Kepentingan

(sama/beda)

Sumber. Modifikasi Fahmi et al. (2003)

Setelah dilakukan rembuk pada tingkat masyarakat dan para pihak lainnya, maka baru dilaksanakan workshop besar yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pada kegiatan tersebut akan dikelompokkan kepentingan-kepentingan parapihak dan diidentifikasi serta dikelompokkan berdasarkan kepentingan yang berbeda dan kepentingan yang sama. Dengan teridentikasi perbedaan dan kesamaan kepentingan berbagai pihak dan didiskusikan diharapkan terbangun kesepakatan bersama sebagai solusi dari konflik kepentingan para pihak.

KESIMPULAN Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dan merupakan temuan penelitian sebagai berikut ; 1. Kebijakan pemerintah tentang Hutan

Kemasyarakatan telah berpihak kepada masyarakat melalui pengembangan hak dan kewajiban pada isi kebijakan tersebut. Masyarakat diberikan hak pengelolaan selama 35 tahun dan diberikan berupa ijin pengelolaan IUPHHK HKm.

2. Dalam implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan pada level nasional dibarengi dengan kebijakan pada level provinsi dan kabupaten. Selain itu juga kebijakan Hutan Kemasyarakatan memberikan peluang keterlibatan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, BPDAS, LSM, PDAM, Perguruan Tinggi dan Dinas Koperasi dengan kebutuhan dan kepentingan yang beragam.

3. Dalam perjalanannya bahwa kebijakan Hutan Kemasyarakatan diikuti dengan berbagai konflik kepentingan dan kebijakan. Salah satu konflik yang belum terselesaikan adalah implementasi kebijakan tentang Taman Hutan Raya pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot.

Saran

Sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik TAHURA, maka diperlukan pendekatan multidisiplin yang membutuhkan mediator netral dan mampu mengidentifikasi sumber konflik serta menyelesaikannya. Bentuk penyelesaian tersebut dinamakan cratic conflik governance (CCG).

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Suardji dan Abdullah U. 2001. Studi Dampak Keberhasilan Program HKm di NTB. Mataram. Laporan Penelitian Pusat Kajian Sumberdaya Kehutanan (PKSK) Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram.

Anonim, 2002. Konsep Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat. Proposal Untuk Replikasi di Indonesia. Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sunggau Propinsi Kalimantan Barat,GTZ,GFA, dan Departemen Kehutanan Indonesia. Jakarta. Anonim, 2002. Laporan Hasil Evaluasi

Kegiatan HKm di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. BPDAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram. Anonim, 2006 Kelompok Mitra Pengaman

Hutan Mitra Sesaot 2006. Laporan Program Pengembangan Site Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kawasan Sesaot Dalam rangka Implementasi Kebijakan Daerah Sesaot.

Fahmi, E., Zakaria RY., Hariadi K. dan Wahono F. 2003. INSIST- Minus Malum. Analisis Proses Perhutanan Multipihak di Indonesia Laporan Hasil Penelitian Insist dan Mitra. Yogyakarta

Iskandar, U. dan Agung N. 2004. Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Isu dan Agenda Mendesak. Debut Press. Jogjakarta. Humaidi, 2006. Di dalam Didik S. Penyunting.

Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Debut Press. Yogyakarta.

Iskandar U. dan Nugaraha A. 2004. Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Isu dan Agenda Mendesak. Debut Press. Jogjakarta Kusumo, BH., Bambang D., Muktazam,

Muhdin, Juniarsih dan Siti H. 2004. Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Lombok Timur. Laporan Penelitian. P3P Universitas Mataram. Mataram.

Messerschmidt DA. 1995. Rapid Appraisal for Cummunity Forestry. Methodology Series. International Institute for Environment and Development . UK-London.

Muktasam, Bambang D., Bambang HK., Markum, Rosiyadi S. dan Siti H. 2003. Implementasi Agroforestry dan Sistem Usahatani Terpadu. Melalui Partisipasi Masyarakat Daerah Pinggiran Hutan dan Lahan Kering Miring. Mataram. Laporan Penelitian P3P Universitas Mataram. Mataram.

Nazir M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ritzer G and Goodman DJ. 2004. Teori Sosiologi Modern. Edisi VI. Alimandan (Penerjemah). Fajar Interpratama offset. Jakarta.

Rosdiana E. et al. 1999. Praktek-praktik Social Forestry. Kumpulan Studi Lapang.Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan dan The Ford Foundation. Dirjen RLPS Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Suryadi S., Widodo D.P., Rahmad S.,

Julmansyah, Taqiuddin, Muhamad J. dan Suharti 2003. Dari Pemerintah ke Rakyat; Distribusi Kewenangan Pengelolaan Hutan. Inisiatif Perda PSDHBM Sumbawa, Provinsi NTB. Pengantar oleh Mukti Padjar. Mataram.

Susan N. 2009. Sosiologi Konflik. Isu-isu Konflik Kontemporer. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.