BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.3Uraian Tumbuhan Rotan Jernang

Uraian tumbuhan meliputi habitat (daerah tumbuh), morfologi tumbuhan, sistematik tumbuhan, kandungan kimia, dan khasiat tumbuhan.

2.1.1 Habitat (Daerah Tumbuh)

Potensi rotan jernang di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Di Sumatera, rotan jernang dapat dijumpai di Provinsi Aceh, Riau dan Jambi sedangkan di Kalimantan terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dengan kata lain pohon rotan jernang pada umumnya masih terdapat di hutan alam dan hutan lindung sedangkan saat ini keberadaannya di Jawa suda h sulit ditemukan (Winarto dan Alwis, 2013).

Dari 530 jenis rotan di dunia, sebanyak 316 jenis terdapat di hutan Indonesia. Di wilayah hutan Sumatera terdapat 132 jenis, Jawa 29 jenis, Kalimantan 138 jenis, Sulawesi 86 jenis, Maluku dan Papua 47 jenis. Tanaman rotan jernang tumbuh baik pada ketinggian 150-200 m di atas permukaan laut. Suhu udara optimal untuk pertumbuhan tanaman ini adalah 22-32°C, kelembaban nisbi rata-rata 81%, intensitas cahaya sekitar 56%. Pemberian pupuk kimia dan pupuk organik pada dosis yang tepat akan memberikan respon positif terhadap kualitas pertumbuhan tanaman (Winarto dan Alwis, 2013).

2.1.2 Morfologi Tumbuhan Rotan Jernang

2-3 cm dipenuhi duri-duri kecil dan tajam. Daun rotan jernang berwarna hijau terdiri dari helaian anak daun yang tersusun berpasang-pasangan, permukaan bagian bawah daun sedikit cekung. Buah rotan jernang seperti buah rotan pada umumnya, yaitu bulat kecil-kecil berkumpul seperti buah salak (Winarto dan Alwis, 2013).

Resin jernang atau dikenal dengan pula dengan nama dragon’s blood atau darah naga merujuk pada warnanya yang merah pekat seperti darah, merupakan hasil sekresi buah rotan jernang yang menempel pada kulit buah (Waluyo, 2008). 2.1.3 Sistematika Tumbuhan

Sistematika tumbuhan rotan jernang adalah sebagai berikut (Winarto dan Alwis, 2013).

Kingdom : Plantae

Divisio : Angiospermae Kelas : Monocotyledoneae Ordo : Arecales

Familia : Arecaceae Genus : Daemonorops

Spesies : Daemonorops draco (Wild.) Blume 2.1.4 Kandungan Kimia

tannin, saponin, steroid/triterpenoid dan beberapa pigmen terutama drakorhodin dan nordrakorhodin (Purwanto et al, 2005; Waluyo dan Pasaribu, 2013).

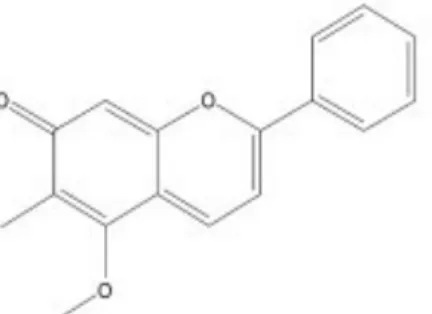

Drakorhodin merupakan komponen jernang utama yang memberikan warna dan merupakan turunan senyawa flavonoid antosianin. Kerangka drakorhodin terdiri atas 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang juga membentuk cincin ketiga dengan atom oksigen. Warna drakorhodin yang menyolok disebabkan oleh adanya system ikatan rangkap yang sangat terkonjugasi dan umumnya memiliki aktivitas antioksidan (Shi, et al., 2009).

Gambar 2 Struktur drakorhodin (Shi, et al., 2009). 2.1.5 Khasiat Tumbuhan

Resin/getah jernang telah digunakan oleh bangsa Arab, Yunani, dan

Romawi sebagai obat luka, membantu mengetalkan darah, menyembuhkan diare,

dan menurunkan demam. Masyarakat Cina menggunakannya untuk mengobati

keseleo dan mengatasi pendarahan ulkus. Resin jernang juga memiliki efek

sebagai antikoagulasi, analgetik, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, antitumor

2.4Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, flavanoida, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dengan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Ditjen POM, 1979).

2.2.1 Metode-metode Ekstraksi

Menurut Depkes RI (2000), ada beberapa metode ekstraksi: 1. Cara dingin

Ekstraksi dengan cara dingin terdiri dari:

a. Maserasi, adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya.

Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlah nya 1-5 kali bahan.

2. Cara panas

Ekstraksi dengan cara panas terdiri dari:

a. Refluks, adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

b. Sokletasi, adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

c. Digesti, adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C. d. Infundasi, adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

e. Dekoktasi, adalah infus dengan waktu yang lebih lama (30 menit) dan temperatur sampai titik didih air.

2.5Mikronukleus

beberapa faktor seperti radiasi, senyawa kimia tertentu, dan virus. Faktor-faktor penginduksi mutasi dikenal sebagai mutagen (Purwadiwarsa, et al., 2000).

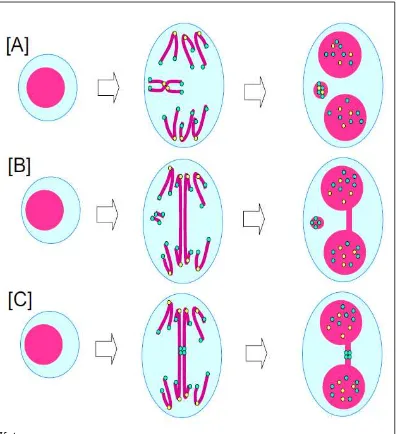

Salah satu indikator terjadinya mutasi adalah adanya mikronukleus (MN). Mikronukleus merupakan hasil mutasi dari kromosom utuh yang patah dan kemudian tampak sebagai nukleus berukuran kecil di dalam suatu sel. Mikronukleus mudah diamati pada sel polikromatik eritrosit (PCE) (Purwadiwarsa, et al., 2000). Terbentuknya mikronukleus menunjukkan adanya kerusakan sitogenetik pada kromosom atau tidak berfungsinya benang spindel pada saat anafase yang disebabkan mutagen. Oleh karena itu, mikronukleus dapat menjadi parameter untuk mengetahui efek paparan suatu senyawa karsinogenik (Sumpena et al., 2009).

Keterangan :

a. Pembentukan MN akibat satu kromosom utuh yang tertinggal saat anafase b. Pembentukan MN akibat patahan kromosom yang tertinggal saat anafase c. Pembentukan MN melalui Jembatan Kromatin

Gambar 3 Pembentukan Mikronukleus (Fenech, et al., 2011).

dalam sel akan tertinggal pada sitoplasma membentuk struktur menyerupai inti sel dengan diameter antara 1/20 sampai 1/5 diameter inti yang dinamakan mikronukleus. Terbentuknya mikronukleus pada sel merupakan indikasi terjadinya aktivitas mutagenik yang merusak kromosom dan akhirnya memicu terjadinya kanker. Metode uji mikronukleus merupakan cara sederhana untuk mengetahui efek sitotoksik suatu senyawa yang dapat dilakukan pada sel PCE dari apusan sumsum tulang hewan rodensia (Heddle, et al., 1983; Sumpena, et al., 2009).

Uji mikronukleus pada sumsum tulang mencit sangat efektif untuk mendeteksi kerusakan dan hilangnya kromosom akibat induksi zat kimia mutagenik karena uji tersebut lebih sederhana dan cepat dibandingkan cara analisis yang lain (Ciccheti, et al., 1999). Pada uji mikronukleus, efek karsinogenik dapat diukur dengan menghitung jumlah mikronukleus yang terdapat dalam sel. Uji mikronukleus terhadap mencit merupakan prosedur yang umum digunakan untuk mendeteksi potensi agen-agen mutagen yang dapat merusak kromosom (Hayes, et al., 2009).

2.6Siklofosfamid

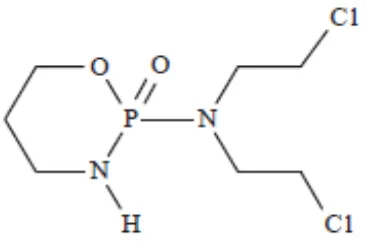

Gambar 4 Struktur Siklofosfamid (International Agency of Research on Cancer, 2010).

Efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan siklofosfamid adalah sistitis hemoragik dan leukopenia berat. Selain itu, obat ini juga menyebabkan anoreksia, mual, muntah, dan alopesia. Efek samping khas yang terjadi pada penggunaan siklofosfamid ataupun bahan pengalkilasi lainnya serta radiasi adalah timbulnya kanker sekunder (Penn, 1986).

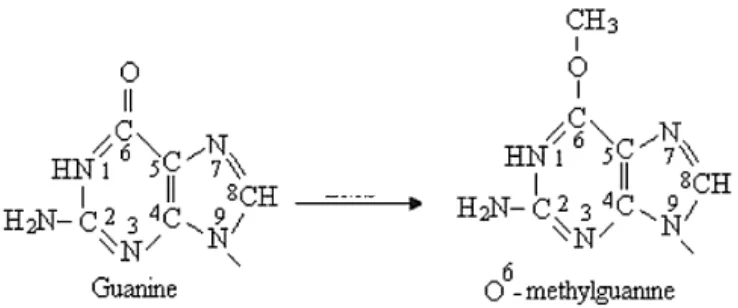

komplemennya yaitu sitosin. Atom tersebut juga merupakan salah satu atom yang dapat dialkilasi oleh siklofosfamid yang menyebabkan terbentuknya produk tambahan/addition product (adduct) DNA yaitu O6-alkilguanidin (Smith dan Clark, 2011). Jika terjadi alkilasi pada posisi tersebut, maka hanya terbentuk dua ikatan hidrogen sehingga basa yang dipasangkan adalah timin dan terjadilah mutasi titik. Kesalahan dalam pemasangan basa pada atom yang terlibat dalam ikatan hidrogen pada penyusun kelengkapan pasangan basa tersebut dapat meningkatkan resiko mutagenisitas dan karsinogenisitas (Lyngdoh, 1994). Metabolisme siklofosfamid juga dilaporkan menyebabkan peningkatan radikal anion superoksida dan hidroksil yang mungkin ikut berperan dalam menginduksi pembentukan mikronukleus (Ramu, et al. 1996). Sifat alkilasinya itu terutama timbul pada jaringan yang tumbuh cepat seperti sumsum tulang (Salmon dan Alan, 1998). International Agency of Research on Cancer juga telah mengkatagorikan siklofosfamid ke dalam senyawa karsinogen golongan I (karsinogen pada manusia) karena telah memiliki cukup bukti karsinogenisitas pada manusia serta pada hewan coba (International Agency of Research on Cancer, 2010).

2.7Mencit