BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Tuberculosis 2.1.1. Pengertian

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mycobakterium tuberculosis. Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksius yang menyerang paru-paru yang secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. Penyakit ini bersifat menahun dan dapat menular dari penderita kepada orang lain (Santa et al., 2009). Menurut Smeltzer & Bare (2001), tuberculosis (TB) adalah penyakit infeksius, yang terutama menyerang parenkim paru, dengan agen infeksius utama Mycobacterium tuberculosis. Kemenkes RI (2011) menyatakan tuberkulosis merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. seperti pleura, kelenjar lymphe, tulang, dll (Aditama dkk, 2008).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tuberculosis paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mycobakterium tuberculosis suatu basil yang tahan asam yang menyerang parenkim paru atau bagian lain dari tubuh manusia.

2.1.2. Etiologi

tuberculosis senang tinggal di daerah apeks paru-paru yang kandungan oksigennya tinggi. Daerah tersebut menjadi tempat yang kondusif untuk penyakit tuberkulosis (Somantri, 2008).

Sebagian besar basil tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain. Mycobacterium tuberculosis merupakan mikobakteria tahan asam dan merupakan mikobakteria aerob obligat dan mendapat energi dari oksidasi berbagai senyawa karbon sederhana. Dibutuhkan waktu 18 jam untuk menggandakan diri dan pertumbuhan pada media kultur biasanya dapat dilihat dalam waktu 6-8 minggu (Putra, 2010). Suhu optimal untuk tumbuh pada 37ºC dan pH 6,4-7,0. Jika dipanaskan pada suhu 60ºC akan mati dalam waktu 15-20 menit. Kuman ini sangat rentan terhadap sinar matahari dan radiasi sinar ultraviolet. Selnya terdiri dari rantai panjang glikolipid dan phospoglican yang kaya akan mikolat (Mycosida) yang melindungi sel mikobakteria dari lisosom serta menahan pewarna fuschin setelah disiram dengan asam (basil tahan asam) (Herchline, 2013). Mikobakteria cenderung lebih resisten terhadap faktor kimia daripada bakteri yang lain karena sifat hidrofobik permukaan selnya dan pertumbuhannya yang bergerombol. Mikobakteria ini kaya akan lipid., mencakup asam mikolat (asam lemak rantai-panjang C78-C90), lilin dan fosfatida.Dipeptida muramil (dari peptidoglikan) yang membentuk kompleks dengan asam mikolat dapat menyebabkan pembentukan granuloma; fosfolipid merangsang nekrosis kaseosa. Lipid dalam batas-batas tertentu bertanggung jawabterhadap sifat tahan-asam bakteri (Brooks, et al. 1996).

2.1.3. Gejala klinis TB paru

Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke UPK dengan gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Kemenkes RI, 2011).

Gejala klinis TB dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Bila organ yang terkena adalah paru maka gejala lokal ialah gejala respiratori.

1. Gejala respiratori, gejala ini sangat bervariasi dari mulai tidak bergejala sampai gejala

yang cukup berat bergantung dari luas lesi. Gejala respiratorik terdiri dari batuk

produktif ≥ 2 minggu, batuk darah, sesak nafas dan nyeri dada.

2. Gejala sistemik, yaitu gejala yang timbul dapat berupa demam, keringat malam,

anoreksia, berat badan menurun (PDPI, 2011).

2.1.4. Diagnostik TB Paru

Gejala utama penderita TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain TB, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke UPK dengan gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) penderita TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung.

maka tersangka diberi antibiotik spektrum luas selama 1 - 2 minggu (misalnya kotrimoksasol atau ampisillin). Bila tidak ada perubahan maka tersangka perlu diperiksa lebih lanjut misalnya dengan foto rontgen thorax untuk memastikan tersangka tersebut menderita TB paru atau tidak (Kemenkes RI, 2011).

Adapun gambaran klinis TB paru adalah gejala sistemik seperti demam yang sering timbul sore dan malam hari disertai keringat yang banyak dengan suhu tinggi 40-41°C, malaise dan gejala respiratorik seperti batuk, batuk darah, sesak nafas serta nyeri dada (PDPI, 2011).

Diagnosa TB paru pada anak dengan bahan pemeriksaan sputum merupakan hal yang sulit karena anak tidak mampu mengeluarkan sputumnya, sebagian besar diagnosa TB paru anak didasarkan adanya gambaran klinis, radiologis dan tuberculin test (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriumnya penderita TB paru dapat dibagi atas (Kemenkes R.I, 2011):

1.

Penderita TB Paru BTA positif: jika sekurang - kurangnya 2 dari 3 spesimen sputum hasil pemeriksaan BTA positif dan jika 1 spesimen sputum hasilnya BTA positif dan adanya kelainan yang menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif pada foto rontgen dada.Skema 2.1. Alur Diagnosis TB Paru (Kemenkes RI, 2011)

2.1.5. Klasifikasi TB Paru

menunjukkan BTA positif dan biakan positif. Selanjutnya, TB Paru BTA Negatif, hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif, gambaran klinis dan kelainan radiologi menunjukkan tuberkulosis aktif. Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif dan biakan menunjukkan tuberkulosis positif (PDPI, 2011).

Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya dibagi menjadi beberapa tipe pasien, yaitu: (1) Kasus baru, adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). (2) Kasus kambuh (Relaps), adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif (apusan atau kultur). (3) Kasus setelah putus berobat (default), adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif. (4) Kasus setelah gagal (Failure), adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. (5) Kasus Pindahan (Transfer In), adalah pasien yang dipindahkan dari UPK yang memiliki register TB lain untuk melanjutkan pengobatannya. (6) Kasus lain, adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA (+) setelah selesai pengobatan ulangan (Kemenkes RI, 2011).

2.1.6. Cara Penularan TB Paru

penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Faktor yang kemungkinkan seseorang terpajan kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut (Kemenkes RI, 2011). Risiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Penderita TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar dari penderita TB paru dengan BTA negatif. Risiko penularan setiap tahunnya di tunjukkan dengan Annual Risk of Tuberculosis Infection (ARTI) yaitu proporsi penduduk yang berisiko terinfeksi TB selama satu tahun. ARTI sebesar 1%, berarti 10 (sepuluh) orang diantara 1000 penduduk terinfeksi setiap tahun. ARTI di Indonesia bervariasi antara 1-3%. Infeksi TB dibuktikan dengan perubahan reaksi tuberkulin negative menjadi positif (Kemenkes RI, 2011).

2.1.7. Penatalaksanaan TB paru

Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2011), pengobatan TB bertujuan untuk: (1) menyembuhkan pasien dan mengembalikan kualitas hidup dan produktivitas, (2) mencegah kematian, (3) mencegah kekambuhan, (4) mengurangi penularan, (5) mencegah terjadinya resistensi obat.

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut: (1) obat anti tuberkulosis (OAT) harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan, jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi), pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. (2) untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO) (Kemenkes, 2011).

Kategori selanjutnya yaitu: (3) Kategori 3 (2HRZ/4H3R3), tahap intensif terdiri dari HRZ yang diberikan setiap hari selama 2 bulan (2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama 4 bulan yang diberikan 3 kali seminggu (4H3R3). Obat ini diberikan pada penderita baru BTA negatif dan rontgen positif sakit ringan serta penderita Ekstra paru ringan yaitu TBC kelenjar limfe (limfademitis), pleuritis eksudativa unilateral , TBC kulit, TBC tulang (kecuali tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal. (4) OAT Sisipan (HRZE) Bila pada akhir tahap intensif pen gobatan penderita baru BTA positif dengan kategori 1 atau penderita BTA positif pengobatan ulang dengan kategori 2, hasil pemeriksaan dahak masih BTA positif, diberikan obat sisipan (HRZE) setiap hari selama satu bulan.Tahap intensif terdiri dari Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E). Obat -obat tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan.

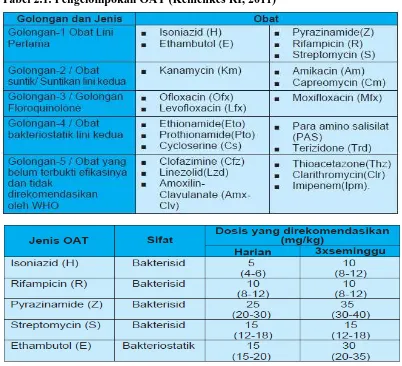

Tabel 2.1. Pengelompokan OAT (Kemenkes RI, 2011)

2.1.8. Pemantauan dan Hasil Pengobatan TB

2.1.8. 1. Pemantauan kemajuan pengobatan TB

Pemantauan kemajuan hasil pengobatan pada orang dewasa dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan radiologis dalam memantau kemajuan pengobatan. Laju Endap Darah (LED) tidak digunakan untuk memantau kemajuan pengobatan karena tidak spesifik untuk TB. Untuk memantau kemajuan pengobatan dilakukan pemeriksaan specimen sebanyak dua kali (sewaktu dan pagi). Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila ke 2 spesimen tersebut negatif. Bila salah satu specimen positif atau keduanya positif, hasil pemeriksaan ulang dahak tersebut. Tindak lanjut hasil pemriksaan ulang dahak mikroskopis dapat dilihat pada tabel 2.3 (Kemenkes RI, 2011).

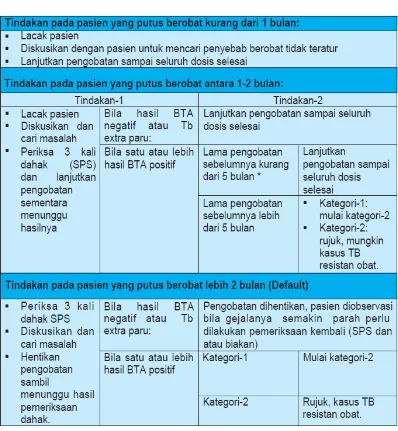

Tabel 2.3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ulang Dahak (Kemenkes RI,

2.1.8.2. Tatalaksana Pasien yang berobat tidak teratur

Penatalaksanaan pengobatan pada pasien yang berobat tidak teratur seperti yang terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Tatalaksana pasien yang berobat tidak teratur (Kemenkes RI, 2011)

2.1.8.3 Hasil Pengobatan Pasien TB BTA positif

1. Sembuh, pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap dan pemeriksaan

apusan dahak ulang (follow-up) hasilnya negatif pada AP dan pada satu pemeriksaan

sebelumnya

2. Pengobatan Lengkap, Pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap

tetapi tidak tidak ada hasil pemeriksaan apusan dahak ulang pada AP dan pada satu

pemeriksaan sebelumnya.

3. Meninggal, adalah pasien yang meninggal dalam masa pengobatan karena sebab

apapun.

4. Putus berobat (Default), adalah pasien yang tidak berobat 2 bulan berturut-turut atau

lebih sebelum masa pengobatannya selesai.

5. Gagal, pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi

positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.

6. Pindah (Transfer out), adalah pasien yang dipindah ke unit pencatatan dan pelaporan

(register) lain dan hasil pengobatannya tidak diketahui.

7. Keberhasilan pengobatan (treatment success), jumlah yang sembuh dan pengobatan

lengkap. Digunakan pada pasien dengan BTA+ atau biakan positif.

2.1.9. Strategi DOTS

Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) merupakan salah satu strategi pemberantasan tuberkulosis paru yang direkomendasikan oleh badan kesehatan dunia (WHO) yang terdiri atas lima komponen yaitu : (1) komitmen politis dari pemerintah untuk bersungguh-sungguh menanggulangi TB Paru, (2) diagnosis penyakit TB Paru melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis, (3) pengobatan TB Paru dengan paduan OAT jangka pendek dengan pencatatan dan pelaporan dalam mengawasi penderita menelan obat secara teratur dan benar pengawasan langsung oleh PMO, (4) kesinambungan persediaan OAT jangka pendek untuk penderita dan (e) pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB Paru (Kemenkes RI, 2011)

diterapkan secara nasional pada tahun 1995. Pada fase 1995-2000, pedoman nasional disusun dan strategi DOTS mulai diterapkan di Puskesmas. Seperti halnya dalam implementasi sebuah strategi baru, terdapat berbagai tantangan di lapangan dalam melaksanakan kelima strategi DOTS. DOTS adalah strategi yang komprehensif untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan primer di seluruh dunia, untuk mendeteksi dan menyembuhkan pasien TB Paru.Dengan menggunakan strategi DOTS, maka proses penyembuhan TB Paru dapat berlangsung dengan cepat.DOTS bertujuan untuk memutuskan rantai penularan di masyarakat dengan mengobati penderita BTA positif sampai sembuh (Kemenkes RI, 2003 ).

Strategi DOTS diartikan sebagai berikut (Tety, dkk, 1999):

1. D (Directly), yaitu dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop untuk mencntukan

apakah ada kuman TB atau tidak. Agar lcasus penderita TB dapat disembuhkan, make

prioritas utama dari setiap program TB harus langsung pada sumber penyakit. Jadi,

penderita dengan pemeriksaan sputum BTA positif langsung diobati sampai sembuh.

2. O (Observed) yaitu ada observer yang mengamati pasien dalam minum obat. Yang

diamati yaitu saat minum obat dan dosis obat. Observer dapat berupa seorang tenaga

kesehatan atau kader terlatih.

3. T (Treatment), pasien disediakan pengobatan lengkap serta dimonitor. Pasien harus

diyakinkan bahwa mereka akan sembuh setelah pengobatan selesai. Alat monitor

berupa buku laporan yang merupakan bagian dari sistem dokumen kemajuan dalam

penyembuhan.

4. S (Shortcourse), pengobatan TB dengan kombinasi dan dosis yang benar. Obat anti TB

dikenal dengan Shortcourse chemotheraphy. Pengobatan harus dilakukan dalam jangka

waktu yang benar selama 6 bulan.

2.2. Peran Petugas Kesehatan.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud petugas atau tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan,memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Peran adalah suatu yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu agar memenuhi harapan (Setiadi, 2008). Peran petugas kesehatan adalah suatu kegiatan yang diharapkan dari seorang petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Petugas kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan yang menjadi petugas pengelola program pemberantasan TB paru di Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan di Puskesmas.

Penerapan strategi DOTS, petugas kesehatan diperlukan untuk memberi pelayanan kesehatan terutama pengobatan TB Paru, pencegahan dan promosi kesehatan serta pendidikan kesehatan terhadap penderita TB paru mengenai pentingnya keteraturan dan kepatuhan berobat. Penyediaan informasi, pendidikan kesehatan dan komunikasi adalah strategi yang penting dalam mengendalikan Tuberkulosis. Informasi, pendidikan kesehatan dan komunikasi memerlukan media massa dan pendekatan interpersonal. Komunikasi melalui pendekatan interpersonal dapat memberikan respon yang lebih baik terhadap pesan pendidikan kesehatan

(Mar’ah Has, 2014)

strategi DOTS berjumlah 5.735 dokter Puskesmas, 7.019 petugas TB dan 4.065 petugas laboratorium (Kemenkes RI, 2011).

Pada tingkat Kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kesehatan, termasuk perencanaan, pembiayaan dan pemantauan pelayanannya. Di seksi P2M Wakil supervisor (wasor) TB bertanggung jawab atas pemantauan program, register dan ketersediaan obat. Pemantauan pengobatan di bawah tanggung jawab tenaga di FPK dan pada umumnya peran Pengawasan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh anggota keluarga. Di tingkat Provinsi, telah dibentuk tim inti DOTS yang terdiri dari Provincial Project Officer (PPO) serta staf Dinas Kesehatan, khususnya di provinsi dengan beban TB yang tinggi. Beberapa provinsi dengan wilayah geografis yang luas dan jumlah FPK yang besar, telah mulai dikembangkan sistem klaster kabupaten/kota yang bertujuan utama untuk meningkatkan mutu implementasi strategi DOTS di rumah sakit. Rutan, lapas serta tempat kerja telah terlibat pula dalam program pengendalian TB melalui jejaring dengan Kabupaten/kota dan Puskesmas (Kemenkes RI, 2011).

Pencapaian angka kesembuhan TB paru ditentukan oleh keberhasilan pengobatan. Angka kesembuhan menunjukkan persentase pasien baru TB Paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan diantara pasien baru TB Paru BTA positif yang tercatat. Adapun mengenai indikator angka kesembuhan, WHO menetapkan target global angka kesembuhan sebesar 85% (Depkes RI, 2007). Untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi, pengobatan TB membutuhkan peran dan kinerja yang baik dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pencapaian angka kesembuhan sebesar 85% menunjukkan kinerja baik dari Petugas P2 TB (Kemenkes, 2012).

dari faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas itu sendiri. Menurut teori kinerja yang dikemukakan oleh Gibson bahwa tiga faktor yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu yaitu; faktor individu (pengetahuan), faktor organisasi (kompensasi) dan faktor psikologis (sikap dan motivasi) (Gari, 2009).

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit menular seperti TB paru. Peran tenaga kesehatan pengelola program TB paru di Puskesmas sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengobatan TB paru. Setiap puskesmas memiliki petugas pengelola program TB paru dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut (Maryun, 2007):

1. Menemukan Penderita

a) Memberikan penyuluhan tentang TBC kepada masyarakat umum b) Menjaring suspek baru (tersangka penderita) TBC

c) Mengumpul dahak dan mengisi buku daftar suspek Form Tb 06 d) Membuat sediaan hapus dahak

e) Mengirim sediaan hapus dahak ke laboratorium dengan form TB 05 f) Menegakkan diagnosis TB sesuai protap

g) Membuat klasifikasi penderita

h) Mengisi kartu penderita (TB 01) dan kartu identitas penderita (B 02) i) Memeriksa kontak terutama kontak dengan penderita TBC BTA (+)

j) Memantau jumlah suspek yang diperiksa dan jumlah penderita TBC yang ditemukan.

2. Memberikan Pengobatan

a) Menetapkan jenis paduan obat

b) Memberi obat tahap intensif dan tahap lanjutan

c) Mencatat pemberian obat tersebut dalam kartu penderita (form TB 01) d) Menentukan PMO (bersama penderita)

e) Memberi KIE (penyuluhan) kepada penderita, keluarga dan PMO f) Memantau keteraturan berobat

h) Mengenal efek samping obat dan komplikasi lainnya serta cara penanganannya

i) Menentukan hasil pengobatan dan mencatatnya di kartu penderita 3. Penanganan Logistik

a) Menjamin ketersediaan OAT di puskesmas

b) Menjamin tersedianya bahan pelengkap lainnya (formulir, reagens, dll) 4. Menjaga mutu pelayanan semua kegiatan dalam pengelolaan TB paru.

2.3. Pengawas Menelan Obat (PMO)

2.3.1. Pengertian

Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah orang yang mengawasi secara langsung terhadap penderita tuberkulosis paru pada saat minum obat setiap harinya dengan menggunakan panduan obat jangka pendek (Kemenkes RI, 2011). PMO bisa berasal dari keluarga, tetangga, kader atau tokoh masyarakat atau petugas kesehatan. Pengawas Menelan Obat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kepatuhan penderita untuk minum obat sesuai dengan dosis dan jadwal seperti yang telah ditetapkan.

2.3.2. Tujuan Penggunaan Pengawas Menelan Obat (PMO)

Menurut Ditjen PPM dan PLP (1997) bahwa tujuan penggunaan Pengawas Menelan Obat (PMO) pada penderita tuberkulosis paru adalah : 1) untuk menjamin ketekunan dan keteraturan pengobatan sesuai jadwal yang ditentukan pada awal pengobatan, 2) untuk menghindari penderita dari putus berobat sebelum waktunya, dan 3) untuk mengurangi kemungkinan pengaobatan dan kekebalan terhadap O7AT. Selain itu, sebagai salah satu komponen DOTS adalah pengobatan paduan OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh PMO. Untuk menjamin kesembuhan dan keteraturan pengobatan diperlukan seorang PMO.

2.3.3. Persyaratan Pengawas Menelan Obat (PMO).

1. Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun

pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.

2. Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien.

3. Bersedia membantu pasien dengan sukarela.

4. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan desa, perawat, pekarya kesehatan, sanitarian, juru imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarga.

2.3.4. Peran Pengawas Menelan Obat (PMO)

Menurut Kemenkes RI (2011), seseorang yang telah ditunjuk menjadi PMO mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) Mengikuti pelatihan singkat dari petugas kesehatan mengenai penyakit atau bahayanya tuberkulosis, mengenai perlunya minum obat dengan teratur dan penyelesaian pengobatan sesuai jadwal, perlunya evaluasi dahak dan efek samping obat serta kapan harus meminta pertolongan. (2) Mengawasi minum obat harian di rumah. (3) Mencatat obat yang telah diminum dan mencatat keluhan yang dialami penderita. (4) Ikut serta dalam pengambilan obat berikutnya sebelum obat habis dan ikut dalam pemeriksaan dahak penderita. (5) Memberi motivasi ke penderita supaya tidak terjadi kegagalan berobat serta menjadi penyuluh kesehatan.

teratur, cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara pencegahannya, cara pemberian pengobatan penderita (tahap intensif dan lanjutan), pentingnya pengawasan supaya penderita berobat secara teratur, kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta pertolongan ke UPK (Kemenkes RI, 2011).

Penelitian yang dilakukan Sumarman dan Krisnawati (2012) yang menemukan bahwa peran PMO yang kurang baik berisiko sebesar 3.013 kali untuk menyebabkan pasien tidak patuh periksa ulang dahak pada fase akhir pengobatan dibandingkan dengan pasien yang memiliki peran PMO yang baik. Sama halnya yang ditemukan oleh Sumange (2010) menemukan bahwa ada hubungan antara peran PMO dengan kepatuhan berobat penderita TB Paru16. Dukungan sosial oleh PMO berupa dukungan emosional meningkatkan motivasi kepada pencderita TB Paru untuk sembuh.