MIGRAN WARGA DESA PANDAK GEDE YANG

BERMUKIM DI KABUPATEN JEMBRANA

ANAK AGUNG ADISAVITRI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

i

MIGRAN WARGA DESA PANDAK GEDE YANG

BERMUKIM DI KABUPATEN JEMBRANA

ANAK AGUNG ADISAVITRI NIM 1491461013

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

ii

Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi,

Program Pascasarjana Universitas Udayana

ANAK AGUNG ADISAVITRI NIM 1491461013

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

iii

TANGGAL 1 Oktober 2016

Pembimbing I,

Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudibia, SU NIP. 194812311973021001

Pembimbing II,

Dr. A.A.I N Marhaeni, SE.,MS NIP. 196212311986012001

Mengetahui,

Prof. Dr. N Djinar Setiawina, SE.,MS

NIP. 195307301983031001 Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S(K)NIP. 195902151985102001 Ketua Program Studi

Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana

Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana

iv

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, No : 3420/UN.14.4/HK/2016

Tanggal : 28 Juli 2016

Ketua : Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudibia, SU Anggota :

1. Dr. A.A. I N Marhaeni, SE.,MS 2. Dr. I G W Murjana Yasa, SE., M.Si 3. Dr. I Gede Sudjana Budiasa, SE., M.Si 4. Dr. I B P Purbadharmaja, SE., ME

v

NIM : 1491461013

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Judul Tesis : Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial, Dan

Demografi Terhadap Pengiriman Remitan Migran Warga Desa Pandak Gede Yang Bermukim di Kabupaten Jembrana

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Denpasar, Oktober 2016

vi

Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas segala rahmat dan petunjukNya tesis yang berjudul “Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial dan Demografi Terhadap Pengiriman Remitan Migran Warga Desa Pandak Gede Yang Bermukim Di Kabupaten Jembrana” dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SpPD-KEMD, sebagai Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana atas ijin yang diberikan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE.,MS., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan bantuan moral, pikiran, dan tenaga selama proses pendidikan dan memberikan arahan serta bimbingan selama penelitian sampai pada penyelesaian tesis ini.

vii

motivasi, semangat, bimbingan dan saran kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini. Ucapan yang sama juga penulis tunjukkan kepada Dr. I G W Murjana Yasa, SE., M.Si., Dr. I Gede Sudjana Budiasa, SE., M.Si., Dr. I B P Purbadharmaja, SE, ME., sebagai penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh pengelola, dosen, dan pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah banyak memberikan bantuan dan layanan selama proses pendidikan sampai pada penyelesaian tesis ini. Rekan-rekan senasib sepenanggungan Angkatan XXVI, yang tidak henti-hentinya saling memberikan motivasi dan memacu semangat serta doa dalam kebersamaan baik suka maupun duka sehingga selama menempuh proses pendidikan hingga akhir studi dapat dilalui dengan baik. Keluarga penulis tercinta Tuaji, Ibu, Adik, Suami, Anak serta Bapak I Wayan Warga dan I Putu Wiguna yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan informasi terkait tesis yang dibuat. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari awal proses pendidikan hingga penyelesaian tesis ini.

Denpasar, Oktober 2016 Penulis

viii

ABSTRAK

Pilihan melakukan mobilitas penduduk dilandasi oleh beberapa motif, dimana motif utama orang melakukan mobilitas adalah karena motif ekonomi. Mobilitas penduduk adalah salah satu strategi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah asal yang berbentuk transfer pendapatan ke daerah asal baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dalam teori migrasi dikenal dengan istilah remitan. Pengiriman remitan ke daerah asal mencerminkan masih kentalnya ikatan kekerabatan penduduk yang bermigrasi dengan daerah asalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) rata-rata proporsi remitan yang dikirim ke daerah asal oleh migran yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian; 2) perbedaan rata-rata remitan yang dikirim oleh migran yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian; 3) pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan dan umur terhadap pendapatan; 4) pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, umur, dan pendapatan terhadap remitan; 5) menganalisis peran pendapatan dalam memediasi pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan dan umur terhadap remitan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan metode penentuan sampel yaitu proportional stratified random sampling. Migran yang menjadi sampel adalah migran permanen warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Jembrana. Jumlah sampel sebanyak 92 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis komparatif dan analisis asosiatif berupa path analysis dan uji Sobel.

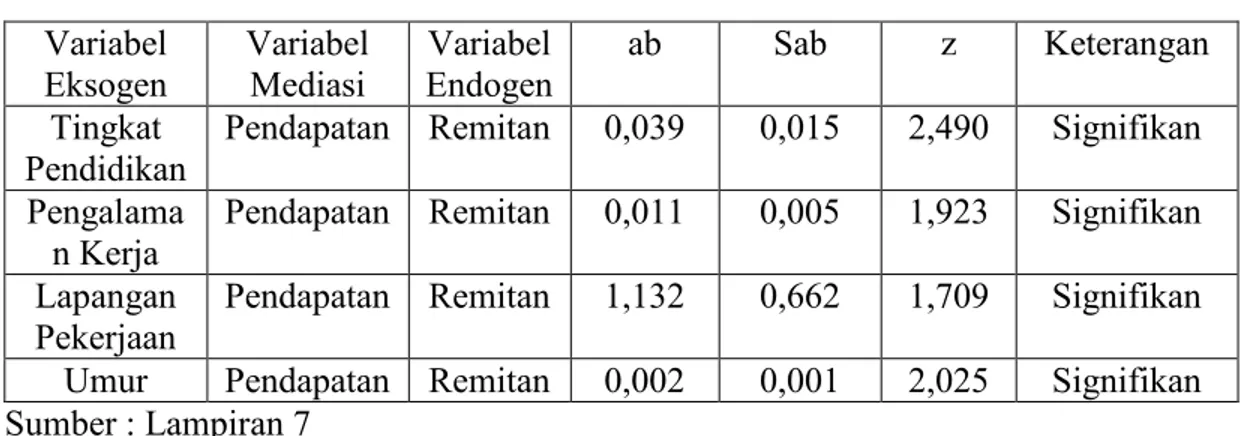

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum proporsi remitan yang dikirim sebesar 0,39 persen dan maximum proporsi remitan sebesar 8,19 persen dengan rata-rata sebesar 2,75 persen dari pendapatan. Ada perbedaan secara signifikan remitan yang dikirim oleh migran yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan dan umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, umur dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap remitan yang dikirim. Selain itu pendapatan merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan dan umur terhadap remitan yang dikirim ke daerah asal.

ix ABSTRACT

The choice of population to move based on the multiple motives, where the primary motive of people to move is due to economic motives. Population mobility is the one srategy to accelerate equitable development by their home area both money and goods, which in migration theory known as remittances. The remittances that were sent to the area the origin indicate the tightly of kindship ties of the people who migrate with the area of origin.

This study aims to determine: 1) the average proportion of remittances sent to the region of origin by migrants working in agriculture and non-agricultural; 2) the average difference of remittances sent by migrants working in agriculture and non-agricultural; 3) the effect of education, work experience, employment and the age of the revenue; 4) the effect of education, work experience, employment, age, and income on remittances; 5) analyze the role of income in mediating the effects of education, work experience, employment and the age of the remittances. The study was conducted in Jembrana with sampling method is stratified random sampling. Migrants are being sampled is permanent migrants Pandak Gede village residents who live in Jembrana. The total sample of 92 respondents. Data were analyzed using descriptive analysis, comparative analysis and analysis of associative form of path analysis and Sobel test.

The results showed that the minimum proportion of remittances sent by 0,39 percent and the maximum proportion of remittances by 8.19 percent with an average of 2.75 percent from income. There are significant differences of remittances sent by migrants working in agriculture and non-agriculture. Education, work experience, employment and age positive and significant impact on revenues. Education, work experience, employment, age and income positive and significant impact on the remittances sent. In addition, revenue is mediating variables in the influence of education, work experience, employment and the age of the remittances sent to their home area.

x

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ... iv

SURAT PERNYATAAN... v

UCAPAN TERIMA KASIH... vi

ABSTRAK ... viii

ABSTRACT... ix

DAFTAR ISI... x

DAFTAR TABEL... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN... xiv

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah... 8

1.3 Tujuan Penelitian ... 9

1.4 Manfaat Penelitian ... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA... 11

2.1 Konsep-konsep dan Definisi yang Digunakan... 11

2.1.1 Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi... 11

2.1.2 Pilihan dalam Melakukan Mobilitas Penduduk... 15

2.1.3 Remitan... 22 2.1.4 Pendapatan... 27 2.1.5 Lapangan Pekerjaan... 28 2.1.6 Pengalaman Kerja... 30 2.1.7 Tingkat Pendidikan... 30 2.1.8 Pengertian Umur... 31

2.2 Teori-Teori Yang Relevan ... 32

2.2.1 Teori Human Capital... 32

2.2.2 Produktivitas Kerja... 33

2.2.3 Konsep Migrasi, Transmigrasi dan Urbanisasi... 34

2.3 Keaslian Penelitian... 35

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN ... 38

3.1 Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian... 38

3.1.1 Kerangka Berpikir Penelitian ... 38

3.1.2 Kerangka Konsep Penelitian ... 40

xi

4.5 Jenis dan Sumber Data... 50

4.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel ... 51

4.6.1 Populasi ... 51

4.6.2 Sampel ... 52

4.6.3 Metode Penentuan Sampel ... 53

4.7 Metode Pengumpulan Data... 53

4.8 Teknik Analisis Data... 54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 66

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian... 66

5.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian ... 68

5.2.1 Karakteristik Responden Migran... 68

5.3 Analisis Data... 73

5.3.1 Analisis Validitas Model ... 73

5.4 Pembahasan... 85

5.4.1 Rata-rata proporsi remitan... 86

5.4.2 Rata-rata pendapatan ... 87

5.4.3 Rata-rata remitan yang dikirim... 88

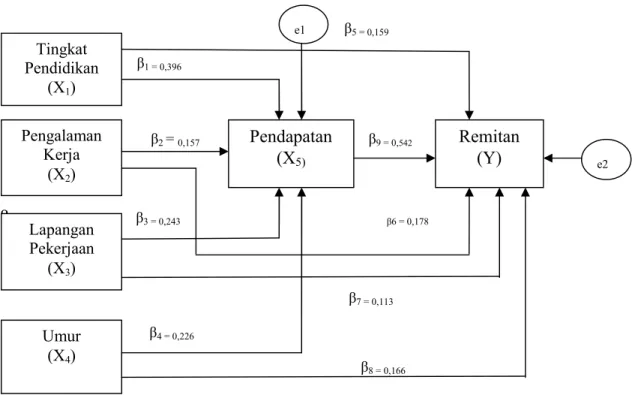

5.4.4 Analisis Asosiatif menggunakan path analysis... 89

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN... 97

6.1 Simpulan ... 97

6.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 99

xii

4.1 Distribusi sampel penelitian... 53 5.1 Tingkat Pendidikan Responden Migran Warga Desa Pandak Gede Yang

Bermukim di Kabupaten Jembrana... 69 5.2 Pengalaman Kerja Responden Migran Warga Desa Pandak Gede Yang

Bermukim di Kabupaten Jembrana... 69 5.3 Lapangan Pekerjaan Responden Migran Warga Desa Pandak Gede Yang

Bermukim di Kabupaten Jembrana... 70 5.4 Tingkat Umur Responden Migran Warga Desa Pandak Gede Yang

Bermukim di Kabupaten Jembrana... 71 5.5 Pendapatan Responden Migran Warga Desa Pandak Gede Yang

Bermukim di Kabupaten Jembrana... 72 5.6 Remitan Yang Dikirim Responden Migran Warga Desa Pandak Gede

Yang Bermukim di Kabupaten Jembrana ... 73 5.7 Analisis Deskriptif Migran Warga Desa Pandak Gede Yang Bermukim

di Kabupaten Jembrana... 74 5.8 Perbedaan Rata-Rata Remitan yang dikirim oleh Migran Warga Desa

Pandak Gede Yang Bermukim di Kabupaten Jembrana Menggunakan Uji Mann-Whitney Test ... 75 5.9 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Lapangan Pekerjaan,

dan Umur terhadap Pendapatan Migran Warga Desa Pandak Gede

Yang Bermukim di Kabupaten Jembrana ... 77 5.10Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Lapangan Pekerjaan,

Umur dan Pendapatan terhadap Remitan Migran Warga Desa

Pandak Gede Yang Bermukim di Kabupaten Jembrana... 78 5.11Ringkasan Koefisien Jalur ... 79 5.12Ringkasan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak

Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel... 83 5.13Hasil Uji Mediasi ... 85

xiii

2.2 Faktor-Faktor Determinan Mobilitas Penduduk Menurut Robert E.Norris 19 2.3 Hubungan Antara Kebutuhan dan Pola Mobilitas Penduduk ... 21 2.4 Pola Aliran Remitan Untuk Menyokong Keluarga... 25 2.5 Pola Aliran Remitan Menurut Penggunaannya, Kecuali Untuk Menyokong

Keluarga... 26 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian... 40 3.2 Kerangka Konsep Penelitian... 43 4.1 Rancangan Penelitian Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial dan Demografi

Terhadap Pengiriman Remitan Migran Warga Desa Pandak Gede yang Bermukim di Kabupaten Jembrana... 47 4.2 Diagram Jalur... 58 5.1 Diagram Jalur Hubungan Langsung Antarvariabel Penelitian ... 80

xiv

2. Data Kuisioner ... 110

3. Statistik Deskriptif Data Uji... 113

4. Uji Mann-Whitney Test ... 114

5. Regresi Sub-Struktur 1... 116

6. Regresi Sub-Struktur 2... 117

1

1.1 Latar Belakang

Migrasi merupakan salah satu dari komponen demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, selain kelahiran dan kematian. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas wilayah administrasi seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan negara. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Pada dasarnya manusia melakukan mobilitas dengan suatu tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup sangat berkaitan erat dengan seberapa besar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar, dan selanjutnya jika kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar telah dapat terpenuhi maka mobilitas akan dilakukan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersiernya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah merupakan salah satu faktor pendorong adanya mobilitas penduduk, sehingga daerah tujuan mobilitas penduduk umumnya merupakan daerah dimana terdapat peluang kerja yang lebih besar atau lebih baik dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan di daerah asal (Todaro dan Smith, 2006).

Pilihan untuk melakukan mobilitas tentu dilandasi oleh beberapa motif. Kebanyakan para ahli menjelaskan bahwa motif seseorang melakukan mobilitas adalah karena motif ekonomi. Diharapkan dengan melakukan mobilitas penduduk, seseorang akan dapat mengubah nasib atau mengirim remitan bagi keluarganya yang ada di daerah asal. Mantra (2003) menjelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerah awalnya adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi ini menjadi pertimbangan, dimana individu melakukan mobilitas karena adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di daerah asal desa. Namun demikian bukan hanya motif ekonomi yang mendorong penduduk melakukan migrasi, tetapi juga motif-motif non ekonomi, seperti motif sosial juga dapat mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Tadjuddin Noer Effendi (1988) dalam Murjana Yasa (1993) mengemukakan bahwa rumah tangga yang tergolong baik status ekonominya menjadikan mobilitas penduduk sebagai salah satu sarana untuk menaikkan status sosial melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Di pihak lain, bagi rumah tangga yang tergolong rendah status ekonominya dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan di luar daerah asalnya tanpa harus menetap.

Mobilitas penduduk yang terjadi di negara-negara sedang berkembang telah memunculkan suatu fenomena untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah asal. Fenomena tersebut berbentuk transfer pendapatan ke daerah asal, baik berupa uang atau pun barang, yang dalam teori migrasi dikenal dengan istilah remitan (remittance). Remitan tidak

hanya berupa uang atau barang tetapi juga berupa ide, gagasan maupun informasi yang berguna bagi pembangunan daerah asal.

Remitan pada dasarnya memiliki dua sisi yang berlawanan arah. Di satu sisi, besarnya remitan yang dikirimkan ke daerah asal dapat berdampak pada: (1) perbaikan kehidupan ekonomi rumah tangga di daerah asal, peningkatan kesejahteraan keluarga migran di daerah asal. Peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga di daerah asal akibat adanya peningkatan daya beli keluarga rumah tangga di daerah asal dan; (2) Di sisi lain, dalam rangka memperbesar nilai remitan, para pekerja migran akan melakukan pola adaptasi baru dalam memproteksi dirinya selama berada di daerah tujuan. Para pekerja migran juga akan berupaya menghemat pengeluaran-pengeluaran selama di daerah tujuan, sehingga dengan adanya pola adaptasi dan penghematan biaya hidup sebagai wujud pengorbanan selama di daerah tujuan, keberadaan mereka tentunya akan berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya.

Keeratan hubungan antara migran dengan daerah asal baik yang diwujudkan dalam bentuk kunjungan maupun pengiriman remitan ke daerah asal akan berpengaruh terhadap perilaku migran dalam melakukan aktivitas di daerah tujuan. Kiriman remitan ke daerah asal merupakan upaya migran dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial ekonomi dengan daerah asal, meskipun secara geografis terpisah jauh. Selain itu migran mengirim remitan karena secara moral maupun sosial memiliki tanggungjawab baik kepada keluarga atau daerah asal yang ditinggalkan. Besar kecilnya pengiriman remitan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial

ekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan, lama kerja, penghasilan, pola konsumsi dan pola hidup secara keseluruhan, sedangkan faktor demografi meliputi jenis kelamin, usia, status perkawinan dan beban tanggungan.

Pengiriman uang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yaitu pengiriman ini akan meningkatkan keinginan untuk mempertahankan ikatan sosial antara migran dengan daerah asalnya. Remitan dianggap sebagai suatu cara yang efisien untuk pengembalian investasi pada modal manusia dimana rumah tangga secara sadar membuat keputusan dalam mendukung kualitas pendidikan anak-anak yang meningkatkan peluang untuk bermigrasi. Migrasi dan pengiriman uang ke daerah asal akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembentukan modal manusia. Berkaitan dengan sifat mobilitas dari pekerja, terdapat kecenderungan pada mobilitas pekerja yang bersifat permanen, remitan lebih kecil dibandingkan dengan yang bersifat non permanen (Connell, 2005). Selain itu, apabila tidak ada tanggungan di daerah asal maka pengiriman uang ke daerah asal akan menurun.

Dalam pendekatan mikroekonomi, teori Economic Human Capital berasumsi bahwa seseorang memutuskan bermigrasi ke tempat lain untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan. Menurut teori ini, seseorang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain maka berarti orang tersebut telah mengorbankan sejumlah pendapatan yang seharusnya diterima di tempat asal dan akan menjadi opportunity cost untuk meraih sejumlah pendapatan yang lebih besar di tempat tujuan migrasi.

Pendidikan dan pengalaman merupakan faktor yang berpengaruh terhadap

human capital sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Seseorang dapat

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, berarti di satu pihak akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang namun dipihak lain akan menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu sumber modal manusia yang menjadi perhatian sejak awal (Becker, 1993). Pendidikan adalah investasi modal manusia dalam bentuk waktu dan biaya. Pendidikan juga dipandang sebagai salah satu bentuk investasi modal manusia yang paling penting, khususnya untuk meningkatkan tingkat pendapatan seorang karyawan. Secara teori, pendapatan seorang lulusan S3 akan lebih tinggi dari lulusan S2, rata-rata pendapatan seorang lulusan S2 akan lebih tinggi dari lulusan S1, dan rata-rata pendapatan seorang lulusan S1 akan lebih tinggi dari lulusan D3, dan seterusnya. Dalam memilih investasi pada pendidikan, seseorang harus dapat memilih dengan bijak bidang ilmu dan institusi pendidikan yang mampu memberikan kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Kesalahan dalam memilih bidang ilmu atau institusi pendidikan akan menghabiskan waktu dan biaya yang banyak tanpa memberikan peningkatan nilai modal manusia yang diharapkan. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk menambah pendapatannya melalui pendidikan yaitu dengan cara bersekolah di perguruan tinggi atau akademi serta sekolah tertentu yang memiliki fasilitas yang memadai dan dapat juga melalui program magang berupa pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan serta meningkatkan keterampilan atau keahlian dalam pekerjaan.

Modal manusia yang secara alami berkembang seiring dengan investasi seseorang adalah pengalaman. Seseorang yang sudah memiliki pengalaman pada suatu bidang akan beradaptasi lebih cepat dan berkontribusi lebih banyak sehingga dapat meminta gaji yang lebih tinggi daripada seseorang yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Zarutskie (2008) menemukan bahwa seseorang yang memiliki pengalaman akan memiliki penampilan yang lebih baik dibandingkan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan MBA. Pengalaman kerja adalah hasil dari waktu yang telah diinvestasikan untuk bekerja pada suatu profesi atau posisi. Tambahan pengalaman yang diperoleh individu tiap tahun akan mengalami

diminishing return. Seseorang yang sudah bekerja selama 20 tahun pada suatu

pekerjaan belum tentu mendapatkan pengalaman kerja yang jauh lebih banyak daripada orang yang baru bekerja selama 2-3 tahun saja pada pekerjaan yang sama. Selain itu, sebagian besar modal manusia yang diperoleh dari pengalaman adalah modal manusia spesifik yang belum tentu dapat ditransfer pada situasi kerja yang lain. Perubahan situasi pekerjaan dapat mengakibatkan pengalaman yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, seseorang harus sangat berhati-hati dalam menginvestasikan waktu yang dimilikinya. Terlebih lagi karena jumlah waktu yang dapat diinvestasikan terbatas dan ini adalah investasi yang tidak dapat ditarik kembali.

Jenis lapangan pekerjaan dapat menyebabkan adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Dimana seseorang yang bekerja pada sektor non pertanian cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan seseorang yang bekerja pada sektor pertanian. Sementara umur

mempunyai pengaruh terhadap tanggungjawab seseorang dalam hal penawaran tenaga kerja. Semakin meningkat umur seseorang maka semakin besar penawaran tenaga kerjanya selama masih dalam usia produktif. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi usia seseorang maka semakin besar tanggungjawab yang dimiliki dan harus ditanggung oleh orang tersebut. Walaupun pada akhirnya yaitu pada titik tertentu akan mengalami penurunan seiring dengan usia yang semakin bertambah.

Penelitian ini difokuskan pada warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana. Asal mula warga Desa Pandak Gede ini bermigrasi ke Jembrana adalah karena sekitar tahun 1980-an tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai di Desa Pandak Gede dan garmen-garmen serta sektor pariwisata belum berkembang seperti saat ini, sedangkan ketika berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, dorongan dari orang tua pada saat itu tidak ada karena sekolah membutuhkan uang sedangkan apabila bekerja tentunya akan menghasilkan uang. Berdasarkan pertimbangan inilah maka warga desa Pandak Gede ini kemudian memilih untuk bermigrasi ke Jembrana karena melihat peluang untuk berusaha cukup besar karena pada saat itu Jembrana masih merupakan daerah baru yang belum banyak penduduknya. Jenis lapangan pekerjaan migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana sampai saat ini sebagian besar terdiri dari pedagang dan sisanya penjahit, bertani, PNS/Polri, wiraswasta dan sopir. (‘Putrayasa, 4 Januari 2016’) Karakteristik warga Desa Pandak Gede adalah memiliki etos kerja yang sangat tinggi dibandingkan warga di daerah lain dan kadang-kadang diberi sebutan “Cina Bali” serta dapat hidup berhemat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di pihak lain, mereka rela

meninggalkan pekerjaannya dan menyempatkan diri untuk hadir ketika ada upacara agama terutama piodalan di Desa Pandak Gede tempat para migran ini berasal. Hal ini disebabkan oleh warga Pandak Gede yang sadar menghargai tempat kelahiran dan menghayati benar Tri Kahyangannya sendiri sehingga mereka berbanjar adat dua yaitu di daerah asal dan di tempat tujuan. Penelitian ini dilakukan karena sampai saat ini belum ada informasi memadai mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengiriman remitan migran warga desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana sehingga hal ini menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut.

1) Bagaimana rata-rata proporsi remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana ke daerah asal?

2) Adakah perbedaan rata-rata remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian?

3) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, dan umur terhadap pendapatan migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana?

4) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, umur dan pendapatan terhadap remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana?

5) Apakah pendapatan memediasi pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, dan umur terhadap remitan yang dikirim ke daerah asal oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk menganalisis rata-rata proporsi remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana ke daerah asal.

2) Untuk menganalisis perbedaan rata-rata remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian.

3) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, dan umur terhadap pendapatan migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana.

4) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, umur dan pendapatan terhadap remitan yang dikirim oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana.

5) Untuk menganalisis peran pendapatan dalam memediasi pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, dan umur terhadap remitan yang dikirim ke daerah asal oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya referensi bagi penelitian berikutnya di bidang kependudukan, dan juga merupakan sarana untuk membuktikan atau memperkuat teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial dan demografi yang mempengaruhi pengiriman remitan oleh migran permanen untuk keluarganya di daerah asal.

2) Manfaat Praktis

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang beberapa faktor ekonomi, sosial dan demografi yang mempengaruhi pengiriman remitan oleh migran permanen untuk keluarganya di daerah asal dan dapat mengetahui informasi yang riil tentang kondisi ekonomi, sosial dan demografi migran permanen asal Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana

11

2.1 Konsep-konsep dan definisi

2.1.1 Mobilitas penduduk dan pembangunan ekonomi

Mantra (2003) mengungkapkan bahwa mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Mobilitas penduduk horizontal atau sering pula disebut mobilitas penduduk geografis adalah gerak (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (space and time concept). Pada umumnya batas wilayah yang dipergunakan adalah propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau pedukuhan.

Menurut bentuknya, mobilitas penduduk terdiri dari mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk nonpermanen. Mantra (2003) mendefinisikan perbedaan antara mobilitas permanen dan nonpermanen terletak pada ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal menetap di daerah tujuan. Mobilitas penduduk permanen adalah gerak penduduk yang melintasi batas daerah asal ke daerah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Sebaliknya mobilitas penduduk nonpermanen, adalah gerak penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan mobilitas penduduk berdasarkan dua dimensi, yakni dimensi ruang (space) dan dimensi waktu (time). Pada dimensi ruang biasanya digunakan batas wilayah administratif sehingga batas wilayah perpindahan bervariasi mulai dari negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan juga desa/kelurahan. Demikian pula dilihat dari dimensi waktu, juga sangat bervariasi, seseorang dinyatakan melakukan mobilitas penduduk permanen (menetap) apabila sudah memiliki lama tinggal enam bulan atau lebih, atau bisa juga kurang dari enam bulan apabila sejak awal memutuskan untuk menetap di daerah tujuan. Ditetapkannya batas waktu enam bulan untuk membedakan migran dan bukan migran oleh Biro Pusat Statistik dalam pelaksanaan Sensus Penduduk maupun SUPAS didasarkan pertimbangan, yaitu (1) dengan batas waktu tersebut diharapkan agar kemungkinan terlewat cacah atau tercacah ilang dapat dihindarkan, atau paling tidak diperkecil; (2) batas waktu enam bulan ini merupakan konvensi yang sudah mulai digunakan pada Sensus Penduduk 1961; (3) pra-anggapan bahwa dalam waktu enam bulan seseorang sudah menetap di tempat tinggalnya sekarang (BPS, 1984;1987 dalam Mantra 1992).

Menurut Mantra (2003), gerak penduduk yang nonpermanen (circulation) ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ulang-alik (commuting) dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Mobilitas ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas penduduk mondok atau menginap merupakan gerak penduduk yang meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari, namun kurang dari enam bulan.

Tabel 2.1

Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk

Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu

Ulang-alik (commuting) Dukuh (dusun) 6 jam atau lebih dan kembali pada hari yang sama

Menginap/mondok di

daerah tujuan Dukuh (dusun) Lebih dari satu hari tetapikurang dari 6 bulan Permanen/menetap di

daerah tujuan Dukuh (dusun) 6 bulan atau lebih menetap didaerah

Sumber : Demografi Umum, 2013

Dalam tulisan Prijono Tjiptoherijanto (2000), mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan dan mobilitas ini telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Proses pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya.

Pola mobilitas penduduk dimasa mendatang akan banyak mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan semakin maraknya hubungan antar negara. Mobilitas internal yang bersifat antar daerah dan perdesaan-perkotaan akan terus berlangsung sampai kesenjangan pendapatan, kesempatan bekerja dan fasilitas sosial antar daerah semakin berkurang. Jika tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah relatif kecil, maka angka migrasi penduduk akan menurun. Sebaliknya mobilitas sirkuler akan cenderung meningkat.

Hal ini disebabkan banyak penduduk yang bertempat tinggal cukup jauh dari tempat bekerja atau pusat pendidikan sehingga perlu dikembangkan sistem pemantauan yang mampu berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan mobilitas penduduk dan sekaligus bagi pengembangan pembangunan daerah dan wilayah setempat.

Meningkatnya proporsi penduduk daerah perkotaan atau yang dikenal dengan istilah urbanisasi merupakan pola mobilitas dan penyebaran penduduk yang diperkirakan terus berkembang dimasa mendatang. Konsentrasi penduduk yang berlebihan di kota tertentu akan memberikan dampak tertentu bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan bahkan dapat menimbulkan kejadian yang berakibat negatif terhadap proses pembangunan. Pemusatan penduduk pada satu kota besar saja sedapat mungkin dihindarkan. Selanjutnya perubahan pola hubungan ekonomi antar bangsa menyebabkan persoalan migrasi internasional atau perpindahan penduduk antar negara, khususnya migrasi tenaga kerja. Pembentukan fakta perdagangan dan pemusatan kegiatan ekonomi, seperti APEC, AFTA, NAFTA dan sebagainya serta meningkatnya perdagangan dan investasi bebas akan mempengaruhi pola kecenderungan migrasi internasional di masa depan yang secara tidak langsung berdampak terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara.

Ursula Hikcs dan Schumpeter dalam Jhingan (1992) membedakan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah yang dihadapi negara yang sedang berkembang sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah yang dihadapi oleh negara maju. Masalah negara berkembang berhubungan dengan pengembangan sumber-sumber

yang tidak atau belum digunakan sedangkan negara maju berhubungan dengan keberadaan sumber-sumber ekonomi yang ada dan telah digunakan pada batas tertentu. Pembangunan menurut Schumpeter dalam Jhingan (1992) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan tetap yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan penduduk. Menurut Profesor Bonne dalam Jhingan (1992) pembangunan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan.

2.1.2 Pilihan dalam melakukan mobilitas penduduk

Beberapa pilihan yang melandasi keputusan seseorang dalam melakukan mobilitas dapat dikaitkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dari setiap individu. Everet S. Lee (1976) menyebutkan volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah wilayah tersebut. Selanjutnya Lee menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut :

1) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran (origin). 2) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran

(destination).

3) Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors). 4) Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.

Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor positif (+) maupun faktor negatif (-), adapula faktor netral (o). Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal didaerah itu. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat itu karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran faktor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk.

Ketidaktersedian lahan serta penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan faktor pendorong untuk pindah, namun adanya ikatan kekeluargaan yang erat serta lingkungan sosial yang dinamis merupakan faktor yang menahan agar seseorang tidak pindah. Adanya upah yang tinggi, ketersediaan fasilitas pendidikan, iklim yang baik serta banyaknya kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut. Transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, jarak yang jauh, ongkos pindah yang tinggi, birokrasi yang tidak baik, pajak yang tinggi, serta informasi yang tidak jelas merupakan contoh faktor yang menghambat. Di pihak lain adanya informasi tentang kemudahan, seperti kemudahan angkutan dan sebagainya

merupakan intervening faktor yang mendorong migrasi. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor individu, karena dialah yang menilai positif dan negatifnya suatu daerah, dia pulalah yang memutuskan apakah akan pindah dari daerah asal atau tidak, dan kalau pindah maka individulah yang akan memutuskan daerah mana yang akan dituju.

Sumber : Demografi Umum, 2003

Gambar 2.1

Faktor-Faktor Determinan Mobilitas Penduduk Menurut Everett S. Lee (1976)

Robert Norris (1972) dalam Mantra (2003) mengungkapkan bahwa diagram Lee perlu ditambah dengan tiga komponen yaitu migrasi kembali, kesempatan antara, dan migrasi paksaan (force migration). Kalau Lee menekankan bahwa faktor individu adalah faktor terpenting diantara empat faktor tersebut. Norris berpendapat lain bahwa faktor daerah asal merupakan faktor terpenting. Di daerah asal seseorang lahir, dan sebelum sekolah orang itu hidup di daerah tersebut, maka dia tahu benar tentang kondisi daerah asal, penuh dengan nostalgia ketika hidup dan berdomisili di

+ + + + + + -+ - -+ - -+ - -+ + + + -+ - -+ - -+ - -+ 2. Rintangan Antara (Intaervening astacles)

1. Daerah Asal 4. Individu 3. Daerah tujuan

Keterangan : + = faktor dimana kebutuhan dapat terpenuhi

- = faktor dimana kebutuhan tidak dapat terpenuhi 0 = faktor netral + + + + + + -+ - -+ - -+ - -+ + + + -+ - -+ - -+ - -+

daerah asal dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Itulah sebabnya, seseorang sangat terikat dengan daerah asal, walaupun sesudah berumah tangga harus pindah dan berdomisili di daerah lain, namun mereka tetap menganggap bahwa daerah asal (daerah tempat mereka dilahirkan) merupakan home pertama, dan daerah tempat mereka berdomisili sekarang merupakan home kedua. Berdasarkan hal diatas dapatlah dikatakan bahwa penduduk migran adalah penduduk yang bersifat bi local

population, sehingga dimanapun mereka tinggal pasti mengadakan hubungan dengan

daerah asal.

Hubungan migran dengan pedesaan atau desa asal di negara-negara berkembang dikenal sangat erat (Connel 1974 dalam Mantra 1994), sehingga menjadi salah satu ciri fenomena migrasi di negara-negara sedang berkembang. Hubungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang, barang-barang, bahkan ide-ide pembangunan ke desa asal baik secara langsung maupun tidak langsung. Intensitas hubungan ini antara lain ditentukan oleh jarak, fasilitas transportasi, lama merantau, status perkawinan, atau jarak hubungan kekeluargaan, Mantra (1994) melihat adanya hubungan terbalik antara jarak dengan intensitas hubungan. Semakin dekat tempat tinggal migran, maka semakin tinggi fekuensi kunjungan ke desa asal.

Mantra (1992) mengungkapkan bahwa hubungan langsung mobilitas penduduk dapat bersifat periodik dan insidental. Bersifat periodik artinya bahwa kunjungan ke daerah asal bersifat rutin misalnya hari raya Galungan, Kuningan dan Nyepi. Pada peristiwa-peristiwa tersebut ada semacam kewajiban moral bagi para migran untuk berkunjung ke kampung halaman.

Galungan dan Kuningan merupakan peristiwa yang sangat penting yang merupakan suatu kesempatan yang baik untuk membina hubungan antara migran dengan keluarga yang lain, terutama dengan keluarga yang lebih tua yang masih hidup. Selain itu Nyepi juga merupakan peristiwa penting yang hanya terjadi setahun sekali, dimana pada hari raya tersebut para migran berkunjung ke kampung halaman dengan tujuan untuk membina hubungan dengan kerabat serta mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia. Namun tidak dipungkiri bahwa pada waktu itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk membina hubungan sosial dengan keluarga atau kawan-kawan yang lain. Bersifat insidental menurut Mantra yaitu pada saat tertentu migran berkunjung ke kampung halaman karena salah seorang famili atau kawan meninggal dunia atau melaksanakan suatu upacara.

Rintangan antara

Sumber : Demografi Umum, 2003

Gambar 2.2

Faktor-Faktor Determinan Mobilitas Penduduk Menurut Robert E. Norris (1972)

0 -+ Daerah Asal -+ 0 -- + 0 + Daerah Tujuan + - + 0 Kesempatan Antara Migrasi Paksaan Migrasi Kembali

Rozy Munir (1990) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ada dua, yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong (daerah asal) tersebut misalnya makin berkurangnya sumber-sumber alam, menyempitnya lapangan pekerjaan akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin, tekanan atau diskriminasi politik dan SARA, tidak ada kecocokan secara adat dan budaya, perkawinan atau pengembangan karier pribadi, dan bencana alam. Faktor penarik (daerah perkotaan) antara lain adanya kesempatan kerja yang lebih baik, kesempatan mendapat pendidikan yang lebih tinggi, situasi yang menyenangkan di tempat tujuan, adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung di tempat tujuan, dan adanya aktivitas hiburan di perkotaan.

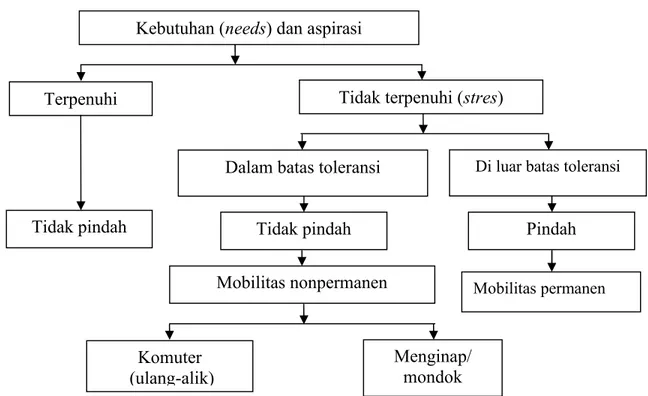

Mantra (2003) mengungkapkan bahwa teori kebutuhan dan stres (need and

stress) menjadi salah satu dasar seseorang dalam mengambil keputusan bermobilitas.

Setiap individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi terjadilah tekanan (stress), dan tingkatan stress ini berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Secara umum tinggi rendahnya stress yang dialami oleh seseorang berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan tersebut.

Adapun stress yang dialami tersebut dapat dipilah menjadi dua, yaitu apabila

stress yang dialami seseorang masih dalam batas-batas toleransi, orang tersebut akan

memutuskan tidak akan pindah dan yang bersangkutan akan berusaha untuk menyesuaikan kebutuhannya dengan kondisi lingkungan yang ada dan apabila stress yang dialami seseorang sudah diluar batas toleransinya, orang tersebut akan mulai

memikirkan untuk mengambil keputusan untuk pindah ke daerah tujuan lain, yaitu tempat dimana kebutuhannya dapat dipenuhi.

Gambar 2.3 memperlihatkan apabila kondisi kebutuhan seseorang tidak terpenuhi atau terjadi stress namun masih dalam batas toleransi, yang bersangkutan memutuskan tidak pindah dan akan terus berusaha untuk menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan lingkungan yang ada dan memutuskan untuk menetap.

Sumber : Demografi Umum, 2003

Gambar 2.3

Hubungan Antara Kebutuhan dan Pola Mobilitas Penduduk

Secara garis besar mereka yang memutuskan untuk pindah ke daerah tujuan baru karena kebutuhan hidupnya di daerah asal tidak terpenuhi, bahkan sudah di luar batas toleransi akan melakukan mobilitas permanen dan mereka yang memutuskan tidak pindah walaupun kebutuhan hidupnya di daerah asal tidak terpenuhi, namun

Menginap/ mondok Komuter

(ulang-alik)

Kebutuhan (needs) dan aspirasi

Terpenuhi Tidak terpenuhi (stres)

Dalam batas toleransi Di luar batas toleransi

Tidak pindah Pindah

Mobilitas nonpermanen Tidak pindah

masih dalam batas-batas toleransi akan melakukan mobilitas nonpermanen yakni ulang alik (commuting) atau mondok di daerah tujuan.

2.1.3 Remitan

Pada mulanya istilah remitan (remittance) adalah uang atau barang yang dikirim oleh migran ke daerah asal, sementara migran masih berada di tempat tujuan (Connell, 1976). Namun definisi tersebut mengalami perluasan, tidak hanya uang dan barang, tetapi keterampilan dan ide juga digolongkan sebagai remitan bagi daerah asal (Connell 1980). Selanjutnya dalam mengaitkan antara remitan dengan mobilitas penduduk, Connell membaginya menjadi dua tipe, yakni:

1) Tipe bebas (individual), dimana dalam hal ini migran mengambil keputusan melakukan mobilitas bebas dari kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban terhadap keluarga di daerah asal.

2) Tipe terikat (linked), dimana dalam hal ini migran masih terikat akan kewajiban-kewajiban dan kebutuhan-kebutuhan keluarganya di daerah asal.

International Monetery Fund (IMF) dalam Balance of Payment Manual 5

(BPM5) mendefinisikan remitan secara luas dan mengandung tiga unsur atau bagian, yakni :

1) Kompensasi pekerja (compensation of employees), dimana terdiri dari upah, gaji (salaries) dan keuntungan lainnya yang dihasilkan oleh seseorang dalam bentuk

cash (uang tunai) atau bentuk lainnya yang dibayarkan sendiri selama bekerja di

2) Remitan tenaga kerja (workers’ remittances) atau transfer, dalam bentuk cash (uang tunai) atau yang lainnya dari migran kepada anggota rumah tangga asalnya.

3) Transfer migran (migrants transfers) adalah transfer capital (modal) dari aset-aset keuangan selama mereka berpindah dari suatu negara ke negara lain dan menetap sekurang-kurangnya setahun.

Dalam kaitannya dengan pengertian remitan, tampaknya relevan dikaitkan dengan teori aliran kekayaan (wealth of theory) yang dikemukakan oleh Caldwell (1976) dalam Hugo (1981). Teori aliran kekayaan ini umumnya diterapkan dalam analisis penurunan fertilitas, bahwa aliran kekayaan akan terjadi antara orang tua dan anak berupa aliran uang, barang, jasa dan jaminan orang tua kepada anak, dan begitu juga sebaliknya dari anak kepada orang tua. Berkaitan dengan aliran kekayaan diatas, dalam konteks dunia ketiga dewasa ini ditemukan adanya dua tipe aliran, yaitu : 1) Aliran hadiah-hadiah secara periodik, pembayaran secara teratur, dan jasa yang

ada sejak lama diantara individu dan kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu kelompok.

2) Aliran kekayaan yang terjadi diantara kelompok-kelompok atau individu-individu yang disebabkan oleh adanya ikatan tetapi secara geografis tinggal dalam masyarakat yang terpisah.

Curson (1981) dalam Sudibia (2007) mengungkapkan bahwa sedikitnya ada delapan hal yang dipandang penting dalam studi remitan, yakni (1) masalah data, dimana studi remitan tidak memberikan data yang rinci tentang besarnya remitan maupun daerah asal dan daerah tujuan pengiriman; (2) sering dikacaukan antara

remitan dengan transaksi- transaksi ekonomi lainnya seperti pembayaran hutang, pengiriman hadiah-hadiah, pembagian keuntungan, dan pemindahan barang dan jasa; (3) pola aliran remitan yang ruwet dilihat dari keragaman institusi, agen dan individu yang terlibat dalam pemindahan remitan dari migran ke daerah asalnya; (4) remitan mencerminkan tipe mobilitas penduduk apakah individual ataukah family linked; (5) remitan tergantung dari hubungan antara migran dengan sanak keluarganya, dilihat dari segi kebutuhan, harapan, dan tanggung jawab; (6) remitan sangat sensitif terhadap perubahan keadaan; (7) remitan bervariasi secara geografis; dan (8) remitan mencerminkan hubungan emosional antara migran dengan sanak keluarganya di daerah asal.

Pola aliran remitan dalam Gambar 2.4 dapat dijelaskan adanya tanggungan keluarga di daerah asal lebih kepada adanya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Besaran pemberian remitan yang dikirimkan sangat tergantung kepada hubungan pekerja migran dengan keluarga penerima remitan di daerah asal. Keluarga di daerah asal dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak dan keluarga di luar keluarga inti, sehingga secara logis dapat dikemukakan bahwa remitan akan lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah keluarga inti. Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di daerah asal bukan keluarga inti.

A1 (1) Suami (2) Istri (3) Anak-anak (4) Orang tua A2 (1) Migran wanita (2) Anak-anak (3) Nenek B

(1) Anak-anak yang lebih tua (2) Orang tua

(3) Kakek

C

(1) Orang tua

(2) Anak-anak yang lebih tua (3) Famili lain

D

(1) Keluarga batih (2) Kakek dan nenek (3) Familiy lain

Keterangan : Aliran remitan

Migrasi Sumber : Curson (1981) dalam Sudibia (2007)

Gambar 2.4

Pola aliran remitan untuk menyokong keluarga

Curson juga merumuskan enam tujuan pengiriman remitan oleh migran ke daerah asalnya sebagai berikut (1) untuk menyokong kehidupan keluarga; (2) perayaan siklus hidup keluarga; (3) aliran uang untuk migrasi berantai; (4) pengembalian hutang-hutang; (5) investasi; dan (6) perencanaan pensiun. Curson juga membahas pengaruh remitan terhadap kehidupan sosial ekonomi di daerah pedesaan ke dalam tiga hal pokok, yakni (1) aliran remitan meningkatkan

ketergantungan ekonomi, keadaan ini berbahaya jika aliran remitan terganggu atau putus; (2) aliran remitan berpengaruh terhadap perubahan sosial di wilayah desa sebab remitan dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk desa, meningkatkan investasi, serta mobilitas sosial; dan (3) remitan dapat meningkatkan emigrasi, dalam artian dapat menyedot kelebihan pertumbuhan penduduk.

1. Penggunaan untuk pembiayaan siklus hidup

Migran

Anggota keluarga / Keluarga dekat

2. Penggunaan uang untuk membayar tiket

Migran

Anggota keluarga / Keluarga dekat

3. Investasi untuk pensiun

Migran Perumahan Tanah Usaha 4. Pengembalian hutang Migran Biaya perjalanan Lain-lain

Keterangan : Aliran remitan

Sumber : Curson (1981) dalam Sudibia (2007)

Gambar 2.5

Pola aliran remitan menurut penggunaanya, kecuali untuk menyokong keluarga

2.1.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut dapat berupa sewa, upah atau gaji, bunga uang ataupun laba (Badan Pusat Statistik). Sadono Sukirno (1995) juga berpendapat sama. Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah/gaji, modal akan memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga modal, serta keahlian termasuk para enterprenuer akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

Pendapatan yang berupa balas jasa atas pemanfaatan faktor produksi ini disebut dengan pendapatan yang didistribusikan. Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut dengan pendapatan tenaga kerja (labour income). Disamping itu sebagai pendapatan dimasukkan pula pendapatan yang bukan berasal dari balas jasa atas pemanfaatan faktor produksi dan tidak bersifat mengikat. Pendapatan ini disebut dengan pendapatan transfer (Sunuharyo, dalam Sumardi dan Evers, 1982). Pendapatan transfer (transfer income) dapat berasal dari pemberian seseorang atau institusi (misalnya pemerintah).

Aliran pendapatan transfer ini dapat positif dan dapat pula negatif tergantung pada besarnya pembayaran atau penerimaan transfer dalam jangka waktu tertentu (Kusnic dan Da Vanso, 1980 dalam Murjana Yasa, 1993). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja (labor income) dan pendapatan bukan

tenaga kerja (non labor income) tidaklah selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai output tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain. Oleh karenanya dalam perhitungan pendapatan migran dipergunakan beberapa pendekatan tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan pendekatan pendapatan (income approach), bagi yang bekerja sebagai pedagang, pendapatannya dihitung dengan melihat keuntungan yang diperolehnya. Untuk yang bekerja sebagai petani, pendapatannya dihitung dengan pendekatan produksi (Production Approach). Dengan demikian berdasarkan pendekatan di atas dalam pendapatan pekerja migran telah terkandung balas jasa untuk skill/kemampuan yang dimilikinya (Murjana Yasa, 1993).

2.1.5 Lapangan Pekerjaan

Usia angkatan kerja di negara berkembang >15 tahun tetapi usia tersebut sebenarnya masih tergolong anak-anak. Idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah karena sebagian besar lulusan tidak tamat SD & SMP. Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang menganggur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan.

Jumlah pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan. Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada mempunyai

persyaratan tinggi, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk. Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja tetapi di-PHK.

Lowongan kerja yang disediakan sebenarnya menyebar dalam arti tidak hanya pada satu bidang atau sektor saja. Lowongan kerja menyebar dibeberapa sektor lapangan pekerjaan yang ada. Lapangan pekerjaan, menurut sensus penduduk 2000, adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan pekerjaan ini dibagi dalam 10 golongan, terdiri dari 5 sub sektor pertanian dan 5 sektor lainnya,yaitu.

1) Sub sektor pertanian tanaman pangan 2) Sub sektor perkebunan

3) Sub sektor perikanan 4) Sub sektor peternakan 5) Sub sektor pertanian lainnya 6) Sektor industri pengolahan 7) Sektor perdagangan 8) Sektor jasa

9) Sektor angkutan 10) Sektor lainnya

Dari masing masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif tentu tidak hanya memiliki orientasi mencari kerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan kerja untuk dijadikan peluang usaha.

2.1.6 Pengalaman kerja

Pengalaman kerja seseorang sangat mendukung keterampilan dan kecepatan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga tingkat kesalahan akan semakin kecil. Semakin lama pengalaman kerja atau semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin terampil dan semakin cepat di dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (Simanjuntak, 1998). Selain itu pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan oleh rentang waktu lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu, dimana semakin tinggi pengalaman kerja seseorang maka akan dapat meningkatkan pendapatannya (Ranupandojo, 1984).

2.1.7 Tingkat Pendidikan

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Hariandja (2002) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari :

(1) Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan menengah yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

(3) Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan terhadap tingkat pendidikan adalah karena dengan mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja pekerja yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Pengertian ini dianut oleh golongan yang diberi nama teori Human Capital. Teori ini berkeyakinan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan mereka juga memiliki anggapan bahwa pendidikan formal adalah suatu investasi bagi individu maupun bagi masyarakat.

2.1.8 Pengertian umur

Usia atau umur diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang yang diukur dalam satuan waktu yang dipandang dari segi kronologis, individu normal yang

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama

(Nuswantari, 1998). Sedangkan menurut Hoetomo (2005) usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan), usia sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam melakukan aktivitasnya (dalam hal ini bekerja untuk memperoleh upah atau pendapatan).

2.2 Teori-teori yang relevan 2.2.1 Teorihuman capital

Teori human capital berasumsi bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Simanjuntak, 2001)

Menurut Ace Suryadi (1994), pendidikan memiliki pengaruh terhadap partumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang. Teori human capital menganggap pendidikan formal merupakan suatu investasi baik bagi individu maupun masyarakat.

Hubungan tingkat pendidikan dengan kesempatan kerja yaitu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tingkat kelangkaan dari kelulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat pesaingnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih longgar.

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan karena mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pada dasarnya pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang memiliki tingkat

pendidikan yang lebih tinggi bukanlah hasil langsung dari investasi yang lebih mahal pada pendidikan mereka yang lebih tinggi melainkan dari sesuatu yang kompleks.

2.2.2 Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Semakin tinggi produktivitas kerja maka pendapatan atau laba akan meningkat. International Labour Organization (ILO) dalam Malayu S.P.Hasibuan (2005) mengungkapkan bahwa produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa : (1) tanah, (2) bahan baku dan bahan pembantu, (3) pabrik, mesin-mesin dan alat-alat, dan (4) tenaga kerja.

Konsep produktivitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi yaitu : dimensi individu dan dimensi organisasi. Produktivitas dari dimensi individu tidak lain melihat produktivitas terutama dalam hubungannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu. Jadi pengertian produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini (Kusnendi, 2003).

Muchdarsyah Sinungan (2005) membagi 2 (dua) kelompok produktivitas perorangan yang tinggi yaitu : (1) kelompok pertama yang terdiri dari tingkat pendidikan dan keahlian, jenis teknologi dan hasil produksi, kondisi kerja, kesehatan, kemampuan fisik dan mental; (2) kelompok kedua yang terdiri dari sikap mental terhadap tugas, teman sejawat dan pengawas, keanekaragaman tugas, sistem insentif (sistem upah dan bonus) dan kepuasan kerja. Ditinjau dari dimensi keorganisasian,

maka konsep produktivitas secara keseluruhan merupakan dimensi lain daripada upaya mencapai kualitas dan kuantitas suatu proses kegiatan berkenaan dalam ilmu ekonomi. Jadi produktivitas ini selalu berorientasi kepada bagaimana berpikir dan bertindak untuk mendayagunakan sumber masukan agar mendapat keluaran yang optimum. Dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.

2.2.3 Konsep migrasi, transmigrasi dan urbanisasi

Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen, sementara sirkulasi dan komutasi merupakan gerak penduduk non permanen. Migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk geografis, spatial, atau teritorial antara unit geografis melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada 2 (dua) jenis migrasi yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Emigrasi adalah migrasi internasional dipandang dari negara asal atau pengirim sedangkan imigrasi adalah migrasi internasional dipandang dari negara penerima (Rusli, 1981).

Transmigrasi merupakan bentuk migrasi yang direncanakan dan diseleksi dari penduduk di pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Transmigrasi adalah salah satu bentuk migrasi internal di Indonesia, yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal permanen di Jawa keluar Pulau Jawa. Istilah transmigrasi tidak hanya dikenakan pada migrasi yang disponsori pemerintah, tetapi juga migrasi atas inisiatif sendiri. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh informasi

keberhasilan migran terdahulu.Kekuatan sentripetal migran dapat menarik penduduk dari daerah asal untuk bermigrasi.

Urbanisasi sangat terkait dengan mobilitas maupun migrasi penduduk. Urbanisasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh migrasi desa-kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Dengan rendahnya tingkat kelahiran dan kematian, ukuran keluarga menjadi kecil, kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat akan mendorong keinginan penduduk untuk melakukan mobilitas menuju daerah perkotaan. Arus gerak penduduk dari desa ke kota di Indonesia meningkat dikarenakan perbaikan sarana transportasi desa ke kota serta meningkatnya jasa angkutan umum yang masuk desa-desa terpencil, meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mampu membayar biaya perjalanan, dan mampu membeli kendaraan pribadi.

2.3 Keaslian penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh faktor ekonomi, sosial dan demografi terhadap pengiriman remitan migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana, yaitu keterkaitan hubungan variabel tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan dan umur terhadap pendapatan serta hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan pekerjaan, umur dan pendapatan terhadap remitan dan untuk menganalisis peran pendapatan dalam memediasi pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lapangan

pekerjaan dan umur terhadap remitan yang dikirim ke daerah asal oleh migran warga Desa Pandak Gede yang bermukim di Kabupaten Jembrana serta mencari rata-rata proporsi remitan yang dikirim dan perbedaan rata-rata remitan yang dikirim antara migran yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 92 responden dari 120 orang KK yang ada sebagai populasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif menggunakan rata-rata/mean dan standar deviasi serta analisis komparatif menggunakan uji Mann-Whitney Test dan analisis asosiatif menggunakan analisis jalur (path analysis). Tipe mobilitas penduduk pada penelitian ini yaitu tipe

family linked, dimana dalam tipe ini migran masih terikat dengan kewajiban

keluarganya di daerah asal walaupun telah cukup lama menetap di daerah tujuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kekhususan penelitian yang fokus terhadap migran permanen, lokasi penelitian, periode penelitian dan variabel penelitian yang diteliti.

Ditinjau dari segi studi mobilitas penduduk, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengiriman remitan kepada keluarga didaerah asal telah banyak dilakukan. Fokus masalah dan alat analisis yang digunakan berbeda-beda disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu hasil penelitian Ardana (2011) tentang besarnya pengiriman remitan ke daerah asal studi kasus tenaga kerja magang asal Kabupaten Jembrana di Jepang menyimpulkan, secara simultan variabel pendapatan, pengeluaran konsumsi, jumlah anggota keluarga di daerah asal, dan keberadaan orang tua berpengaruh signifikan terhadap pengiriman remitan ke daerah asal. Secara