KECAMATAN MEDAN PETISAH PERIODE JANUARI S/D FEBRUARI 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

LARISSA ROSAFINA P.

NIM : 130600119

Dosen Pembimbing:

Abdullah Oes, drg.

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2017

Fakultas Kedokteran Gigi

Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Tahun 2017

Larissa Rosafina P.

Perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di Kecamatan Medan Petisah periode Januari s/d Februari 2017.

xi + 45 halaman

Penanganan masalah kesehatan gigi pada pasien dengan penyakit jantung koroner sangat kompleks. Pasien dengan penyakit jantung koroner memiliki resiko tinggi dalam perawatan dental, terutama karena tidak adanya kontrol medis yang adekuat. Permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana seorang dokter gigi dapat melakukan perawatan secara aman dan dengan risiko sekecil mungkin. Untuk itu, seorang dokter gigi harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai penyakit atau kelainan sistemik, perlu mengetahui dengan pasti kesehatan umum pasien dan kondisi pasien apakah cukup aman untuk dilakukan tindakan, khususnya yang menyangkut tindakan pembedahan. Perilaku dokter gigi diukur berdasarkan kategori Arikunto dimana perilaku dikatakan baik jika nilai >75%, perilaku kategori cukup jika nilainya 56-74% dan dikatakan perilaku kategori kurang jika nilainya <

55%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di kecamatan Medan Petisah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel adalah sebanyak 70 orang dokter gigi di kecamatan Medan Petisah yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berjumlah 12 pertanyaan dan diisi secara langsung oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di kecamatan Medan Petisah termasuk dalam kategori baik.

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan tim penguji

Medan, 30 Januari 2017

Pembimbing: Tandatangan

Abdullah Oes, drg.

……….

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 23 Februari 2017

TIM PENGUJI

KETUA : Isnandar, drg., Sp.BM ANGGOTA : 1. Abdullah, drg.

2. Rahmi Syaflida, drg., Sp.BM 3. Eddy Anwar Ketaren, drg., Sp.BM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di Kecamatan Medan Petisah periode Januari s/d Februari 2017” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang Roland Pakpahan, SE. dan Sari Soeleiman, dr., Sp.THT yang senantiasa menyayangi, mendoakan, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga telah banyak mendapat bimbingan, bantuan, motivasi, saran-saran serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati serta penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Trelia Boel, drg., Sp.RKG(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

2. Eddy A.Ketaren, drg., Sp.BM selaku Ketua Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

3. Abdullah, drg selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Amrin Thahir, drg selaku dosen pembimbing akademis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi USU.

5. Teman-teman penulis Hilda Hamidah Dewi, Diah Fitri Kurniaty, Eva Sulistia Harahap, Hafisafriani, Vanny Anandita, Nafsani Fauzia, Zuhra Zulfa dan teman-teman stambuk 2013 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas

dukungan, semangat dan hal-hal lain yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan.

6. Teman-teman seperjuangan skripsi di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG USU Devina Angga, Reevanash, Ovila Ulfha, Nurul Amalia Anggraini, Yulia Handayani, Irham Mukhriz, Edina Raisha dan teman-teman lain atas dukungan, saran dan bantuannya kepada penulis.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki menjadikan skripsi ini masih perlu perbaikan, saran, dan kritik membangun.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran yang berguna bagi pengembangan disiplin ilmu di Fakultas Kedokteran Gigi khususnya Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Medan, Februari 2017 Penulis,

(Larissa Rosafina P) NIM : 130600119

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL...

HALAMAN PERSETUJUAN...

HALAMAN TIM PENGUJI...

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI... v i DAFTAR DIAGRAM... v iii DAFTAR GAMBAR... ix

DAFTAR TABEL... x

DAFTAR LAMPIRAN... x i BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Rumusan Masalah... 3

1.3 Tujuan Penelitian... 3

1.4 Manfaat Penelitian... 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perilaku... 5

2.1.1 Definisi Perilaku... 5

2.1.2 Perilaku Kesehatan... 6

2.2 Pencabutan Gigi... 6

2.2.1 Definisi Pencabutan Gigi…... 6

2.2.2 Indikasi Pencabutan Gigi... 7

2.2.3 Kontraindikasi Pencabutan Gigi... 9

2.2.4 Teknik Pencabutan Gigi... 10

2.3 Penyakit Jantung Koroner... 10

2.3.1 Definisi Penyakit Jantung Koroner... 10

2.3.2 Etiologi Penyakit Jantung Koroner... 11

2.3.3 Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner... 11

2.3.3.1 Faktor Risiko yang tidak dapat Dimodifikasi... 12

2.3.3.2 Faktor Risiko yang dapat Dimodifikasi... 13

2.3.3.3 Faktor Lain yang dapat Menyebabkan Penyakit Jantung Koroner... 16

2.3.4 Klasifikasi Penyakit Jantung Koroner... 17

2.3.5 Patogenesis Penyakit Jantung Koroner... 18

2.3.6 Gejala Klinis Penyakit Jantung Koroner... 20

2.3.7 Manifestasi Oral Pasien PJK yang Mengkonsumsi Obat... 21

2.4 Penanganan Pencabutan Gigi Penderita Penyakit Jantung Koroner... 23

2.4.1 Persiapan Sebelum Pencabutan... 23

2.4.2 Waktu Melakukan Pencabutan... 24

2.4.3 Pemberian Anastesi Lokal... 25

2.4.4 Keadaan Darurat... 26

2.5 Kerangka Teori... 27

2.6 Kerangka Konsep... 28

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian... 29

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian... 29

3.3 Populasi dan Sampel... 29

3.4 Variabel dan Definisi Operasional... 31

3.5 Metode Pengumpulan Data... 31

3.6 Pengolahan dan Analisis Data... 32

3.7 Aspek Pengukuran... 33

BAB 4 HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Responden... 34

4.2 Perilaku Responden tentang Pencabutan Gigi pada Penderita Penyakit Jantung Koroner... 34

BAB 5 PEMBAHASAN... 38

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan... 42

6.2 Saran... 42

DAFTAR PUSTAKA... 43 LAMPIRAN

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Halaman

1 Distribusi frekuensi kategori responden tentang pencabutan

gigi penderita penyakit jantung koroner... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Patogenesis Aterosklerosis... 20 2 Lichenoid Reaction... 22 3 Hiperplasia gingiva yang disebabkan oleh pemakaian

nifedipin... 23

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

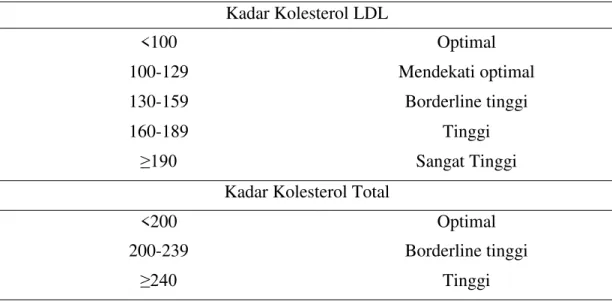

1 Klasifikasi kolesterol total, kolesterol LDL kolesterol HDL dan

trigliserida... 14

2 Variabel dan definisi operasional... 31

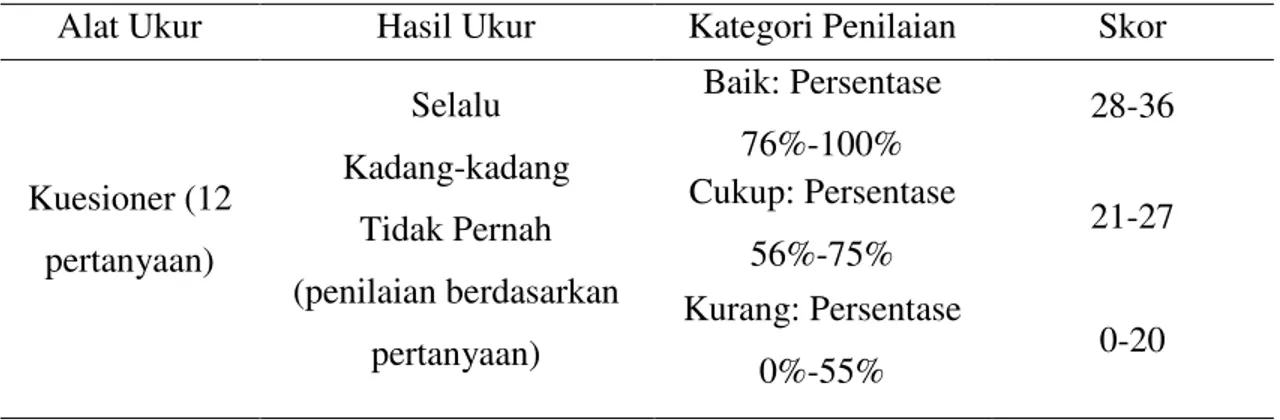

3 Kategori penilaian... 33

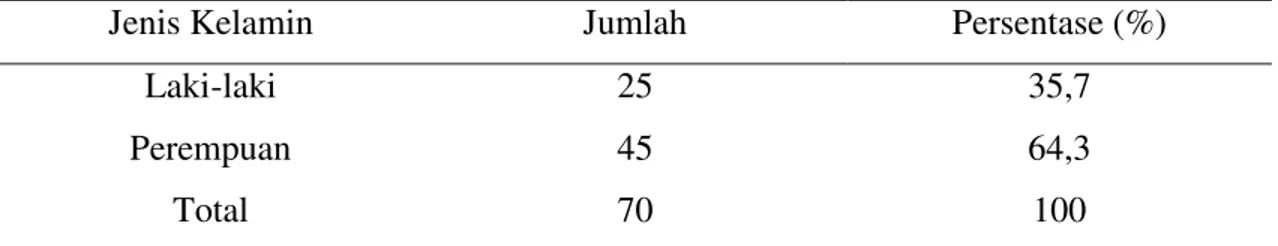

4 Jumlah responden dokter gigi... 34

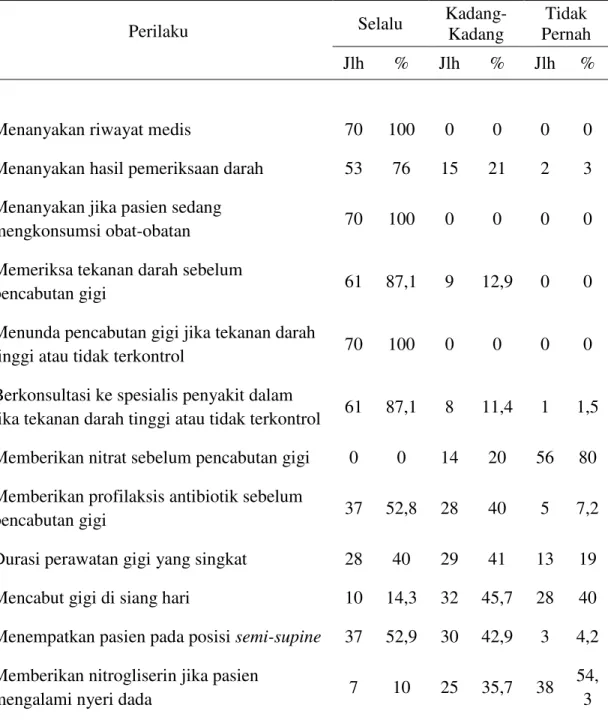

5 Distribusi frekuensi perilaku responden tentang pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner... 36

6 Kategori perilaku responden tentang pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner... 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup 2. Rincian Biaya Penelitian 3. Tabel Pelaksanaan Skripsi 4. Ethical Clearance

5. Lembar Penjelasan kepada Calon Subjek Penelitian 6. Lembar Persetujuan setelah Penjelasan

7. Lembar Pemeriksaan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kedokteran gigi saat ini jauh berbeda dari satu atau dua dekade lalu, tidak hanya pada teknik dan prosedurnya namun juga pada jenis kasus yang ditemukan.

Manusia dapat hidup lebih lama, karena penyakit yang dahulu tidak dapat disembuhkan, kini dapat diterapi dengan baik, apalagi dengan adanya perkembangan ilmu yang menggunakan teknik rekayasa jaringan dan terapi gen. Hal inipun berpengaruh terhadap perkembangan kedokteran gigi saat ini, tidak hanya dalam teknik dan prosedurnya saja, tetapi juga dalam hal pasien-pasien usia lanjut dengan masalah medik yang kronik, saat ini dapat dilakukan perawatan dengan baik.1,2

Penanganan masalah kesehatan gigi pada pasien dengan kompromis medis sangat kompleks. Permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana seorang dokter gigi dapat melakukan perawatan secara aman dan dengan risiko sekecil mungkin. Untuk itu, seorang dokter gigi harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai penyakit atau kelainan sistemik, perlu mengetahui dengan pasti kesehatan umum pasien dan kondisi pasien apakah cukup aman untuk dilakukan tindakan, khususnya yang menyangkut tindakan pembedahan.2

Penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di negara maju. Jumlah individu yang terkena dan jumlah pasien mendapatkan perawatan karena penyakit kardiovaskular penting diketahui untuk mengurangi tingkat morbiditas. Pasien dengan penyakit kardiovaskular merupakan kasus risiko dalam praktek dokter gigi terutama dengan tidak adanya kontrol medis yang cukup.

Oleh karena itu, penting bagi dokter gigi untuk mengetahui kondisi medis dari masing-masing pasien, perawatan yang diterima, dan kemungkinan perawatan gigi yang dilakukan. Selain itu, dokter gigi juga harus dapat mengidentifikasi keadaan darurat dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani penyakit kardiovaskular dengan cepat dan efektif.3

Menurut statistik British Heart Foundation tahun 2014, penyakit kardiovaskular menyebabkan 28% dari seluruh kematian. Kondisi kardiovaskular yang menyebabkan sebagian besar kematian adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Hampir sebagian kematian oleh penyakit kardiovaskular disebabkan oleh penyakit jantung koroner (46%) dan seperempat disebabkan oleh stroke (26%). Penyakit jantung lainnya, seperti penyakit jantung pulmonari, gagal jantung dan atrial fibrillation menyebabkan 16% dari seluruh kematian oleh penyakit kardiovaskular. Kerusakan arteri, arteriol dan kapiler jantung menyebabkan 6% kematian, sementara sisanya disebabkan oleh penyakit hipertensif, rematik jantung kronis dan kerusakan vena.4

Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan masalah kesehatan masyarakat dan merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit jantung yang sering ditemui adalah penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 di Indonesia, prevalensi jantung koroner adalah 1,5%.

Penyakit jantung lainnya, seperti gagal jantung memiliki prevalensi 0,3% dan stroke memiliki prevalensi 1,21%. Prevalensi ini meningkat seiring dengan bertambahnya umur.5

Penyakit jantung koroner penyebab paling umum kematian dari kelompok penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terutama disebabkan karena penyempitan arteri koroner akibat proses aterosklerosis atau spasme maupun kombinasi keduanya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner sehingga usaha pencegahan harus melibatkan multifaktorial juga. Pencegahan harus diusahakan sedapat mungkin dengan cara pengendalian faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner dan merupakan hal yang cukup penting dalam usaha pencegahan penyakit jantung koroner, baik primer maupun sekunder. Pencegahan primer lebih ditujukan pada pasien yang sehat tetapi mempunyai resiko tinggi, sedangkan sekunder merupakan upaya pencegahan akibat memburuknya penyakit yang secara klinis telah diderita.6

Manifestasi klinik penyakit jantung koroner yang klasik adalah angina pektoris.

Angina pektoris adalah suatu sindroma klinis di mana didapatkan nyeri dada yang

pektoris dapat muncul sebagai angina pektoris stabil dan keadaan ini bisa berkembang menjadi lebih berat dan menimbulkan Sindroma Koroner Akut (SKA) atau yang dikenal sebagai serangan jantung mendadak dan bisa menyebabkan kematian.7

Menurut survei yang dilakukan oleh Fast dan Malamed pada 4309 dokter gigi di Amerika Utara, terdapat 30.608 kasus gawatdarurat yang terjadi saat perawatan gigi, salah satunya adalah angina pektoris dengan angka kejadian 2.552 kasus, yang merupakan salah satu jumlah terbanyak dalam kasus kegawatdaruratan.8

Karena tingkat kematiannya dan kejadian gawatdarurat yang besar, penyakit ini memerlukan perhatian yang lebih dimana jumlah pasien yang memerlukan perawatan lebih banyak. Pasien dengan penyakit jantung koroner memiliki resiko tinggi dalam perawatan dental, terutama karena tidak adanya kontrol medis yang adekuat.9,10

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita jantung koroner di wilayah Medan Petisah. Peneliti memilih judul penelitian ini karena belum pernah dilakukan penelitian terkait perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita jantung koroner di Kecamatan Medan Petisah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di Kecamatan Medan Petisah periode Januari s/d Februari 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner di Kecamatan Medan Petisah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya perilaku dokter gigi pada tindakan pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner, maka diharapkan dapat menjadi:

1. Untuk menambah informasi bagi dokter gigi dalam melakukan tindakan pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner sehingga dokter gigi dapat lebih waspada dalam melakukan prosedur pencabutan gigi.

2. Untuk meminimalkan risiko terjadinya komplikasi sistemik yang mungkin timbul setelah pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perilaku

Perilaku manusia merupakan gambaran dari berbagai unsur kejiwaan yang mencakup hasrat, sikap, reaksi, rasa takut atau cemas, dan sebagainya. Oleh karena itu, perilaku manusia dipengaruhi atau dibentuk dari faktor-faktor yang ada dalam diri manusia atau unsur kejiwaannya. Meskipun demikian, faktor lingkungan merupakan faktor yang berperan serta mengembangkan perilaku manusia.11

2.1.1 Definisi

Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Wujudnya bisa berupa pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku manusia cenderung bersifat menyeluruh (holistik) dan pada dasarnya terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi dan sosial. Namun, ketiga sudut pandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya terhadap pembentukan perilaku manusia.11

Perilaku mulai dibentuk dari pengetahuan kognitif. Subjek atau individu mengetahui adanya rangsangan berupa materi atau objek di luar dirinya, kemudian terbentuk pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini akan menimbulkan tanggapan dalam bentuk sikap subjek terhadap objek yang diketahuinya tadi. Setelah rangsangan tadi diketahui dan disadari sepenuhnya, akan timbul tanggapan lebih jauh lagi yaitu berupa tindakan terhadap rangsangan tersebut. Pada kenyataannya, rangsangan yang diterima subjek dapat langsung menimbulkan tindakan terhadap rangsangan. Dengan kata lain, untuk bertindak tidak harus dilandasi dengan pengetahuan dan sikap terlebih dahulu.11

2.1.2 Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus yang berhubungan dengan konsep sehat, sakit dan penyakit. Bentuk operasional perilaku kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga wujud, yaitu:11

Perilaku dalam wujud pengetahuan, yakni dengan mengetahui situasi atau rangsangan dari luar yang berupa konsep sehat, sakit dan penyakit.

Perilaku dalam wujud sikap, yakni tanggapan batin terhadap rangsangan dari luar yang dipengaruhi faktor lingkungan: fisik yaitu kondisi alam; biologi yang berkaitan dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan sosial yakni masyarakat sekitarnya.

Perilaku dalam wujud tindakan yang nyata, yakni berupa perbuatan terhadap situasi atau rangsangan luar.

Perilaku kesehatan yang berupa pengetahuan dan sikap masih bersifat tertutup (covert behavior), sedangkan perilaku kesehatan yang berupa tindakan, bersifat terbuka (over behavior).11

2.2 Pencabutan Gigi

2.2.1 Definisi Pencabutan Gigi

Pencabutan/ekstraksi gigi adalah cabang dari ilmu kedokteran gigi yang menyangkut pencabutan gigi dari soketnya pada tulang alveolar. Pencabutan gigi yang ideal adalah pencabutan sebuah gigi atau akar yang utuh tanpa menimbulkan rasa sakit, dengan trauma yang sekecil mungkin pada jaringan penyangganya sehingga luka bekas pencabutan akan sembuh secara normal dan tidak menimbulkan problema prostetik pasca-bedah.12

Pencabutan gigi adalah prosedur yang menggabungkan prinsip bedah dan fisika mekanik dasar. Ketika prinsip ini diaplikasikan dengan benar, biasanya gigi dapat dicabut dari prosesus alveolaris bahkan tanpa mengerahkan tenaga yang besar.13

2.2.2 Indikasi Pencabutan Gigi

Indikasi pencabutan gigi adalah sebagai berikut:

1. Karies

Karies parah yang tidak dapat direstorasi lagi merupakan alasan yang paling umum pada pencabutan gigi. Terkadang, kompleksitas dan biaya yang diperlukan untuk mengobati gigi karies ini juga membuat pasien memilih untuk mencabut giginya.13

2. Nekrosis Pulpa

Indikasi dilakukan pencabutan gigi yang berikutnya adalah adanya nekrosis pulpa atau pulpitis irreversible yang tidak dapat dilakukan perawatan endodontik. Perawatan endodontik bisa saja tidak dilakukan karena pasien menolak untuk menerima perawatan atau karena saluran akar pasien sudah terkalsifikasi sehingga tidak dapat dirawat lagi dengan teknik endodontik standar. Perawatan endodontik yang gagal dan tidak mampu untuk menghilangkan keluhan pasien juga termasuk dalam kategori indikasi pencabutan gigi ini.13

3. Penyakit Periodontal

Penyakit periodontal yang parah dan sudah meluas merupakan indikasi pencabutan gigi. Jika periodontitis yang parah telah terjadi cukup lama, akan terjadi kehilangan tulang yang meluas dan mobiliti gigi yang irreversible. Pada keadaan ini, gigi yang sudah mobiliti harus dicabut. Selain itu, kehilangan tulang periodontal juga dapat menyebabkan pemasangan implan tidak dapat dilakukan, sehingga pencabutan gigi merupakan keputusan yang tepat.13

4. Alasan Ortodontik

Pada pasien dengan lebar lengkung rahang yang tidak mencukupi dan gigi yang berjejal, perlu disediakan tempat untuk perawatan ortodontinya sehingga salah satu gigi harus dicabut. Gigi yang paling sering dicabut adalah gigi premolar maksila, premolar mandibula dan insisivus mandibula.13

5. Gigi Malposisi

Gigi yang malposisi dapat diindikasikan untuk dicabut pada situasi tertentu.

Jika melukai jaringan lunak dan tidak dapat direposisi dengan perawatan ortodontik, gigi yang malposisi harus dicabut. Contoh yang sering terjadi adalah pada gigi molar tiga maksila, yang erupsi pada posisi bukoversi parah dan menyebabkan ulserasi dan trauma jaringan lunak pada pipi. Contoh lain adalah gigi malposisi yang erupsi berlebih karena tidak adanya gigi antagonis di lengkung yang berlawanan. Jika ingin dibuatkan protesa pada lengkung gigi yang berlawanan tersebut, gigi yang erupsi berlebih dapat menghalangi terbentuknya oklusi yang baik. Pada situasi ini, gigi yang erupsi berlebih dapat dipertimbangkan untuk dicabut.13

6. Gigi Fraktur

Salah satu indikasi pencabutan gigi adalah mahkota yang patah atau fraktur akar. Gigi yang fraktur dapat menimbulkan nyeri dan umumnya tidak dapat dirawat dengan teknik konservatif.13

7. Gigi Impaksi

Gigi impaksi harus dipertimbangkan untuk dicabut.13 8. Gigi Supernumerari

Gigi supernumerari umumnya juga merupakan gigi impaksi dan harus dicabut.

Gigi supernumerari dapat menghalangi erupsi gigi permanen dan dapat menyebabkan resorpsi dan pergeseran posisi gigi permanen.13

9. Gigi yang Berhubungan dengan Lesi Patologik

Gigi dengan lesi patologik dapat dipertahankan dan dilakukan perawatan endodontik. Tetapi pada situasi tertentu, apabila gigi tersebut menghalangi untuk dilakukan tindakan operatif, maka harus dilakukan pencabutan.13

10. Terapi Radiasi

Pasien yang menerima terapi radiasi untuk kanker mulut, kepala, atau leher harus dipertimbangkan untuk mencabut gigi yang terdapat pada daerah terapi radiasi tersebut.13

11. Gigi yang Terlibat dengan Fraktur Rahang

Pasien yang mengalami fraktur mandibula atau prosesus alveolaris umumnya dilakukan pencabutan gigi, terutama jika gigi tersebut infeksi, luksasi dari jaringan tulang sekitar, atau menghalangi proses reduksi dan fiksasi fraktur.13 12. Permasalah Ekonomi

Alasan terakhir dari pencabutan gigi berkaitan dengan status ekonomi pasien.

Pasien menganggap mempertahankan gigi akan menyebabkan kunjungan yang berulang-ulang, sehingga pasien merasa lebih ekonomis apabila dilakukan pencabutan.13

2.2.3 Kontraindikasi Pencabutan Gigi

Secara umum, kontraindikasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistemik dan lokal.

1. Kontraindikasi Sistemik

a. Penyakit medis yang tidak terkontrol dapat diperhatikan sebagai kontraindikasi pencabutan gigi, seperti: hipertensi, penyakit jantung koroner, kelainan jantung, anemia berat dan leukemia. Ini semua membutuhkan manajemen medis yang tepat sebelum pencabutan gigi dapat dilakukan.13

b. Penyakit kronik seperti diabetes, nefritis dan hepatitis dapat menyulitkan pencabutan gigi, karena dapat menyebabkan infeksi jaringan, penyembuhan yang tidak sempurna dan penyakitnya yang semakin memburuk.13

c. Prosedur pencabutan gigi harus dihindari pada kehamilan trimester pertama dan ketiga.13

d. Pasien dengan gangguan perdarahan harus ditangani dengan sangat hati- hati untuk mencegah perdarahan pasca operasi yang berlebihan.13

2. Kontraindikasi Lokal

a. Gigi yang terletak di daerah tumor, terutama tumor ganas, sebaiknya tidak dicabut. Prosedur pencabutan dapat menyebabkan sel-sel ganas menyebar dan mempercepat proses metastatik.13

b. Perikoronitis akut, perikoronitis harus dirawat terlebih dahulu sebelum dilakukan pencabutan pada gigi yang terlibat.13

c. Periapikal patologi, jika pencabutan gigi dilakukan maka infeksi akan menyebar luas dan sistemik, sehingga antibiotik harus diberikan sebelum dilakukan pencabutan gigi.13

2.2.4 Teknik Pencabutan Gigi

Pada dasarnya hanya terdapat dua metode pencabutan. Metode pertama yang cukup memadai dalam sebagian besar kasus biasanya disebut pencabutan dengan tang (forceps extraction) dan terdiri dari pencabutan gigi atau akar gigi dengan menggunakan tang atau bein maupun keduanya. Ujung instrument ini ditekan masuk ke dalam membran periodontal antara akar gigi dan dinding tulang soket. Metode ini disebut juga pencabutan intra-alveolar.12,14

Metode pencabutan yang lain adalah dengan memisahkan gigi atau akar gigi dari perlekatannya dengan tulang. Pemisahan ini dilakukan dengan mengambil sebagian tulang penyangga akar gigi itu, kemudian dikeluarkan dengan menggunakan bein dan/atau tang. Teknik ini disebut metode pembedahan (surgical method) atau disebut juga pencabutan trans-alveolar.12,14

2.3 Penyakit Jantung Koroner 2.3.1 Definisi

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh kelainan miokardium akibat insufisiensi aliran darah koroner karena aterosklerosis yang merupakan proses degeneratif, di samping faktor lainnya.7

2.3.2 Etiologi Penyakit Jantung Koroner

Iskemia adalah kurangnya oksigen untuk perfusi secara adekuat yang terjadi karena ketidakseimbangan antara cadangan dan kebutuhan oksigen. Penyebab iskemia miokardium yang paling lazim adalah aterosklerosis pada dinding arteri di sekitar jantung (arteri koroner).7

Aterosklerosis menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koroner, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah. Bila lumen menyempit maka resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan membahayakan aliran darah miokardium. Bila penyakit ini semakin lanjut, maka penyempitan lumen akan diikuti perubahan pembuluh darah yang mengurangi kemampuan pembuluh untuk melebar.7

Aterosklerosis bukanlah suatu proses berkesinambungan, melainkan suatu penyakit dengan fase stabil dan fase tidak stabil yang silih berganti. Saat ini aterosklerosis tak lagi dianggap merupakan proses penuaan saja. Timbulnya bercak- bercak lemak di dinding arteri koroner merupakan fenomena alamiah bahkan sejak masa anak-anak dan tidak selalu harus menjadi lesi aterosklerotik.7

2.3.3 Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner

Banyak faktor yang saling berkaitan dalam mempercepat proses aterogenik.

Telah ditemukan beberapa faktor yang dikenal sebagai faktor risiko yang meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya aterosklerosis koroner pada individu tertentu.6,15

a) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (non modifiable):

1) Usia

2) Jenis kelamin 3) Suku/ras

4) Riwayat penyakit keluarga

b) Faktor risiko yang dapat dimodifikasi (modifiable):

1) Merokok

2) Kurangnya Aktifitas fisik

3) Tinggi kolesterol dalam darah 4) Obesitas

5) Hipertensi 6) Diabetes

c) Faktor lainnya yang dapat menyebabkan PJK 1) Stres

2) Alkohol

3) Diet dan nutrisi

2.3.3.1 Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (non modifiable) 1) Usia

Telah dibuktikan adanya hubungan antara umur dan kematian akibat PJK.

Sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki umur 35-44 tahun dan meningkat dengan bertambahnya umur. Kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan mulai meningkat umur 20 tahun. Pada laki-laki kolesterol meningkat sampai umur 50 tahun. Pada perempuan sebelum menopause lebih rendah dari laki- laki dengan umur yang sama. Setelah menopause kadar kolesterol perempuan meningkat menjadi lebih tinggi dari pada laki-laki.6

2) Jenis Kelamin

Di Amerika Serikat gejala PJK sebelum umur 60 tahun didapatkan pada 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 17 perempuan. Ini berarti bahwa laki-laki mempunyai resiko PJK 2-3 kali lebih besar dari perempuan. Perempuan relatif kebal terhadap PJK sampai usia setelah menopause dan kemudian menjadi sama rentannya seperti pada laki-laki.6,15

3) Ras

Perbedaan resiko PJK antara ras didapatkan sangat berbeda, walaupun dipengaruhi dengan faktor geografis, sosial dan ekonomi. Di Amerika Serikat

perbedaan antara ras kaukasia dengan non kaukasia (tidak termasuk Negro), didapatkan resiko PJK pada non kaukasia kira-kira separuhnya.6

4) Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat PJK dalam keluarga (saudara atau orang tua yang menderita penyakit ini sebelum usia 50 tahun) meningkatkan kemungkinan timbulnya aterosklerosis premature. Keturunan dari seorang penderita PJK premature diketahui menyebabkan perubahan dalam penanda aterosklerosis awal, misal reaktivitas arteri brakialis dan peningkatan tunika intima arteri karotis dan penebalan tunika media.

Adanya hipertensi, seperti peningkatan homosistein dan peningkatan lipid pada individu tersebut. Penelitian yang telah dilakukan mengesankan bahwa adanya riwayat dalam keluarga mencerminkan suatu predisposisi genetik terhadap disfungsi endotel dalam arteri koroner.15

2.3.3.2 Faktor risiko yang dapat dimodifikasi (modifiable) Adapun faktor risiko PJK yang dapat dimodifikasi adalah:

1) Merokok

Merokok dalam jangka waktu lama akan meningkatkan risiko PJK dan serangan jantung, merokok memicu pembentukan plak pada arteri, beberapa penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat meningkatkan risiko PJK dengan cara menurunkan level kolesterol HDL (high density lipid). Semakin banyak merokok, semakin besar risiko terkena serangan jantung. Studi menunjukkan jika berhenti merokok selama setahun maka akan menurunkan setengah dari risiko serangan jantung.16

2) Kurangnya aktifitas fisik

Orang yang kurang beraktifitas sedikitnya 2 kali lebih besar ditemukan menderita PJK daripada orang yang aktif. Sedikit aktifitas fisik dapat memperburuk faktor risiko PJK lainnya, seperti tinggi kolesterol dalam darah dan trigliserid, hipertensi, diabetes dan obesitas.16

3) Tinggi kolesterol dalam darah

Tinggi kolesterol dalam darah adalah kondisi dimana terdapat banyak kolesterol di dalam darah. Kadar kolesterol total yang sebaiknya adalah 200 mg/dl, bila > 200 mg/dl berarti risiko untuk terjadinya PJK meningkat. Semakin tinggi level kolesterol dalam darah, semakin besar risiko terjadinya PJK dan serangan jantung.6,16

Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) merupakan jenis kolesterol yang bersifat buruk atau merugikan karena kadar LDL yang meninggi akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Kadar kolesterol LDL lebih tepat sebagai petunjuk untuk mengetahui resiko PJK daripada kolesterol total.6

Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) merupakan jenis kolesterol yang bersifat baik atau menguntungkan karena membawa banyak kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang sehingga mencegah terjadinya penebalan dinding pembuluh darah atau mencegah terjadinya proses arterosklerosis.6

Trigliserid terdiri dari 3 jenis lemak yaitu lemak jenuh, lemak tidak tunggal dan lemak jenuh ganda. Kadar trigliserid yang tinggi merupakan faktor risiko untuk terjadinya PJK. National Cholesterol Education Program Adult Panel III (NCEP- ATP III) membuat batasan yang dapat digunakan secara umum tanpa melihat faktor risiko koroner seseorang.6,17

Tabel 1. Klasifikasi kolesterol total, kolesterol LDL kolesterol HDL dan trigliserida.16 Kadar Kolesterol LDL

<100 Optimal

100-129 Mendekati optimal

130-159 Borderline tinggi

160-189 Tinggi

≥190 Sangat Tinggi

Kadar Kolesterol Total

<200 Optimal

200-239 Borderline tinggi

≥240 Tinggi

Kadar Kolesterol HDL

<40 Rendah

≥60 Tinggi

Kadar Trigliserid

<150 Optimal

150-199 Borderline Tinggi

200-499 Tinggi

≥500 Sangat Tinggi

Banyak faktor yang mempengaruhi level kolesterol. Sebagai contoh setelah menopause, LDL pada wanita biasanya meningkat dan kolesterol HDL biasanya menurun. Faktor lain seperti umur, jenis kelamin, diet dan aktifitas fisik juga mempengaruhi level kolesterol. Level kolesterol HDL dan LDL yang normal akan mencegah terbentuknya plak di dinding arteri.16

4) Obesitas

Berat badan lebih dan obesitas mengacu pada berat badan yang berlebihan karena tidak sesuai dengan tinggi badan berdasarkan penilaian sehat. Dalam hal ini berat badan lebih dan obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya PJK dan serangan jantung. Hal ini dikarenakan berat badan lebih dan obesitas dihubungkan dengan faktor risiko PJK lainnya, seperti tinggi kolesterol dalam darah, trigliserid, hipertensi dan diabetes. Terdapat hubungan antara obesitas dan faktor resiko penyakit kardiovaskular yang tergolong dalam sindroma metabolik yaitu diabetes mellitus tipe 2, toleransi glukosa terganggu, hipertensi dan dyslipidemia.16,18

5) Hipertensi

Merupakan salah satu faktor resiko utama penyebab terjadinya PJK.

Komplikasi yang terjadi pada hipertensi esensial biasanya akibat perubahan struktur arteri dan arterial sistemik, terutama terjadi pada kasus-kasus yang tidak diobati.

Mula-mula akan terjadi hipertropi dari tunika media diikuti dengan hialinisasi

setempat dan penebalan fibrosis dari tunika intima dan akhirnya akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Tempat yang paling berbahaya adalah bila mengenai miokardium, arteri dan arterial sistemik, arteri koroner dan serebral serta pembuluh darah ginjal. Komplikasi hipertensi terhadap jantung yang paling sering adalah kegagalan ventrikel kiri, PJK seperti angina pektoris dan miokard infark.6

6) Diabetes

Intoleransi terhadap glukosa sejak dulu telah diketahui sebagai predisposisi penyakit pembuluh darah. Penelitian menunjukkan laki-laki yang menderita DM risiko PJK 50% lebih tinggi daripada orang normal, sedangkan pada perempuan risikonya menjadi 2x lipat.6

2.3.3.3 Faktor lainnya yang dapat menyebabkan Penyakit Jantung Koroner Faktor risiko lain yang dapat menyebabkan PJK adalah:

1) Stres

Stres dan kecemasan mungkin menjadi salah satu sebab terjadinya PJK. Stres dan kecemasan juga dapat menjadi pemicu vasokonstriksi pembuluh darah arteri. Hal tersebut dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko dari serangan jantung.16

Hal yang paling sering dilaporkan pemicu serangan jantung adalah kejadian menyedihkan secara emosi, khususnya pada saat marah. Stres juga secara tidak langsung meningkatkan risiko PJK jika stres tersebut mengakibatkan keinginan untuk merokok atau makan makanan yang tinggi lemak dan gula.16

2) Diet dan nutrisi

Diet yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko PJK. Misalnya, makanan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol yang akan meningkatkan kolesterol LDL, dengan demikian maka harus membatasi makanan tersebut.16

Lemak jenuh ditemukan di beberapa daging, produk susu, coklat dan makanan yang dipanggang. Lemak trans ditemukan di beberapa makanan yang digoreng dan

dipanggang dan beberapa jenis kerang. Hal ini juga penting untuk membatasi makanan yang tinggi natrium (garam) dan tambahan gula. Diet tinggi garam dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi.16

Tambahan gula akan memberi kalori tambahan tanpa nutrisi seperti vitamin dan mineral. Hal ini dapat menyebabkan berat badan meningkat, yang meningkatkan risiko PJK. Tambahan gula banyak ditemukan di makanan penutup, buah-buahan kalengan yang dikemas dalam sirup, minuman buah dan minuman soda non diet.16

3) Alkohol

Alkohol dapat mengurangi risiko PJK. Namun, mengkonsumsi terlalu banyak alkohol akan menjadi suatu risiko karena merugikan jantung dan organ lainnya. Hal ini secara langsung dapat menyebabkan kerusakan otot jantung dan detak jantung yang irregular. Alkohol dapat menyebabkan obesitas, trigliserida tinggi, tekanan darah tinggi, stroke dan kanker. Alkohol akan meningkatkan tekanan darah. Hal ini juga akan menambah kalori yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan.16

2.3.4 Klasifikasi Penyakit Jantung Koroner

Terdapat 3 klasifikasi penyakit jantung koroner:19 1) Asimptomatik (Silent Myocardial Ischemia)

Kelompok penderita ini tidak pernah mengeluh adanya nyeri dada (angina) baik pada saat istirahat maupun saat aktifitas. Secara kebetulan penderita menunjukkan adanya iskemia saat dilakukan uji beban latihan. Pemeriksaan fisik, foto dada dan lain-lain dalam batas normal. Mekanisme silent ischemia diduga oleh karena ambang nyeri yang meningkat, neuropati otonomik (pada penderita diabetes), meningkatnya produksi endomorfin dan derajat stenosis yang ringan.19

2) Angina pektoris

Angina pektoris stabil (Stable angina)

Nyeri dada yang timbul saat melakukan aktivitas, berlangsung selama 1-5 menit dan hilang saat istirahat. Nyeri dada bersifat kronik (>2 bulan). Nyeri terutama

di daerah retrosternal, terasa seperti tertekan benda berat atau terasa panas dan menjalar ke lengan kiri, leher, maksila, dagu, punggung dan jarang menjalar pada lengan kanan.19

Angina pektoris tidak stabil (Unstable angina)

Secara keseluruhan sama dengan penderita angina stabil. Tapi nyeri lebih bersifat progresif dengan frekuensi yang meningkat dan sering terjadi saat istirahat.18

Variant angina (Prinzmetal’s angina)

Variant angina digambarkan sebagai suatu sindroma nyeri dada sebagai akibat iskemia miokard yang hampir selalu terjadi saat istirahat. Penderita dengan Prinzmetal’s angina biasanya terjadi pada penderita lebih muda dibandingkan dengan angina stabil maupun angina tidak stabil. Serangan biasanya terjadi antara tengah malam sampai jam 8 pagi dan rasa nyeri sangat hebat. Pemeriksaan fisik jantung biasanya tidak menunjukkan kelainan.19

3) Infark miokardium

Sering didahului oleh keluhan dada terasa tidak enak (chest discomfort).

Nyeri dada seperti tertekan, teremas, tercekik, berat, tajam dan terasa panas, berlangsung >30 menit bahkan sampai berjam-jam. Pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak ketakutan, gelisah, tegang dan nadi sering menurun.19

2.3.5 Patogenesis Penyakit Jantung Koroner

Pembuluh arteri seperti juga organ-organ lain dalam tubuh mengikuti proses umur (penuaan) dimana terjadi proses yang karakteristik seperti penebalan lapisan intima, berkurangnya elastisitas, penumpukan kalsium dan bertambahnya diameter lapisan intima. Perubahan ini terjadi terutama pada arteri-arteri besar. Pembuluh koroner pada penampang melintang akan terlihat 3 lapisan, yaitu tunika intima (lapisan dalam), tunika media (lapisan tengah) dan tunika adventisia (lapisan luar).

Permukaan pembuluh darah bagian dalam dilapisi dengan lapisan sel-sel yang disebut endothelium.20

Tunika intima terdiri dari 2 bagian. Lapisan tipis sel-sel endotel merupakan lapisan yang memberikan permukaan licin antara darah dan dinding arteri serta lapisan subendothelium. Sel-sel endothel ini memproduksikan zat-zat seperti prostaglandin, heparin dan aktivator plasminogen yang membantu mencegah agresi trombosit dan vasokontriksi. Tunika media merupakan lapisan otot di bagian tengah dinding arteri yang mempunyai 3 bagian: bagian sebelah dalam disebut membrane elastis internal, kemudian jaringan fibrous otot polos dan sebelah luar membrane jaringan elastis eksterna. Lapisan tebal otot polos dan jaringan kolagen, memisahkan jaringan membran elastik eksterna dan yang terakhir ini memisahkan tunika media dan adventisia.20

Tunika adventisia umumnya mengandung jaringan ikat dan dikelilingi oleh vasa vasorum yaitu jaringan arteriol. Lapisan endothelium bertindak sebagai saringan selektif (selective filter) untuk dinding pembuluh darah dan bertindak sebagai penghubung (interface) antara darah dan dinding pembuluh darah karena endothel adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah, mengadakan kontak langsung dengan darah. Lesi aterosklerosis terutama terjadi pada lapisan paling dalam dari dinding arteri yaitu lapisan intima. Lesi tersebut melipui fatty streak, fibrous plaque, advance (complicated) plaque.15,20

1) Tahap I-Lapisan berlemak (fatty streak)

Proses aterosklerosis telah dimulai pada masa kanak-kanak dari terbentuknya lapisan/timbunan kaya lemak. Lesi ini terdiri dari makrophag dan sel otot polos yang mengandung lemak yaitu kolesterol dan kolesterol oleat yang berwarna kekuningan, disebut fatty streak.15

2) Tahap II-Fibrous plaque

Fibrous plaque merupakan kelanjutan dari fatty streak di mana terjadi proliferasi sel, penumpukan lemak lebih lanjut dan terbentuknya jaringan ikat serta bagian dalam yang terdiri dari campuran lemak dan sel debris sebagai akibat dari proses nekrosis. Secara makros lesi ini tampak berwarna putih dengan permukaan semakin meninggi ke dalam lumen arteri. Bila lesi ini semakin berkembang maka diameter lumen akan semakin sempit dan akan mengganggu aliran darah. Pada fase

ini terjadi proliferasi dari sel otot polos di mana sel ini akan membentuk fibrous cap.

Fibrous cap ini akan menutup timbunan lemak ekstraseluler dan sel debris.15 3) Tahap III-Advance (complicated) lesion

Fibrous plaque mendapat vaskularisasi baik dari lumen maupun dari tunika media. Pada lesi yang telah lanjut (advance) jaringan nekrosis yang merupakan inti dari lesi semakin membesar dan sering mengalami pengapuran (calcified), fibrous cap menjadi semakin tipis dan pecah sehingga lesi ini akan mengalami ulserasi dan perdarahan serta terjadi thrombosis yang dapat menyebabkan terjadinya oklusi aliran darah.15

Gambar 1. Patogenesis Aterosklerosis21

2.3.6 Gejala Klinis Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner dapat memberikan manifestasi klinis yang berbeda-beda. Untuk menentukan manifestasi klinisnya perlu melakukan pemeriksaan yang seksama. Dengan memperhatikan klinis penderita, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, elektrokardiografi saat istirahat, foto dada, pemeriksaan

Gejala klinis akan timbul apabila sudah terjadi obstruksi pada arteri koronaria, dapat diakibatkan oleh plak yang sudah menutupi pembuluh darah atau plak terlepas membentuk thrombosis sehingga perfusi darah ke miokard menjadi sangat minim dan dapat menimbulkan tanda-tanda infark miokard. Tanda-tanda tersebut adalah:15

Nyeri dada (angina pectoris), jika miokardium tidak mendapatkan cukup darah (suatu keadaan yang disebut iskemi), maka oksigen yang tidak memadai dan hasil metabolisme yang berlebihan menyebabkan kram atau kejang. Angina merupakan perasaan sesak didada atau perasaan dada diremas–remas yang timbul jika otot jantung tidak mendapatkan darah yang cukup. Jenis dan beratnya nyeri atau ketidaknyamanan ini bervariasi pada setiap orang. Beberapa orang yang mengalami kekurangan aliran darah bisa tidak merasa merasakan nyeri sama sekali (suatu keadaan yang disebut silent ischemia.)

Sesak nafas, merupakan gejala yang biasa ditemukan pada gagal jantung. Sesak merupakan akibat masuknya cairan ke dalam rongga udara di paru-paru.

Kelelahan atau kepenatan, jika jantung tidak efektif memompa, maka aliran darah ke otot selama melakukan aktivitas akan berkurang menyebabkan penderita merasa lemah dan lelah. Gejala ini sering kali bersifat ringan. Untuk mengatasinya, penderita biasanya mengurangi aktivitasnya secara bertahap.

Palpitasi (jantung berdebar-debar)

Pusing dan pingsan, penurunan aliran darah karena denyut atau irama jantung yang abnormal serta kemampuan memompa yang buruk, bisa menyebabkan pusing dan pingsan.

2.3.7 Manifestasi Oral Pasien PJK yang Mengkonsumsi Obat 1) Xerostomia

Mulut kering (xerostomia) adalah suatu sensasi subjektif dari mulut kering, hal ini sering dirasakan berulang namun tidak selalu. Xerostomia merupakan manifestasi oral yang paling umum ditemui pada pasien yang mengokonsumsi obat anti hipertensi. Obat anti hipertensi dari golongan diuretik, Angiotensin-converting

(ACE) enzyme inhibitor, calcium-channel blocker dan beberapa β-blocker dapat menyebabkan terjadinya xerostomia.22,23

Obat-obat anti hipertensi menyebabkan terjadinya xerostomia dengan mengganggu transmisi sinyal pada parasympathetic neuro effector junctions. Ini akan mengganggu aksi pada adrenergic neuro effector junctions dan menyebabkan depresi pada autonomic nervous system. Dosis terapi obat anti hipertensi tidak akan merusak anatomi kelenjar saliva, jika terjadi kerusakan, ia bersifat reversible dan akan hilang dengan berhenti mengkonsumsi obat xerogenik.23

2) Lichenoid Reaction

Istilah lichenoid reactions merujuk kepada lesi yang secara histologis dan klinis terlihat sama seperti lichen planus. Lichenoid reaction akan muncul sehubungan dengan pengobatan, khususnya obat antihipertensi, obat hipoglikemik, obat antimalaria, penisilin dan sebagainya. Penanganan lesi ini memerlukan idenfikasi faktor penyebab dan menghilangkan faktor penyebab tersebut. Pada kasus lichenoid reaction yang diinduksi oleh obat-obatan, perlu dilakukan evaluasi terhadap resiko atau manfaat jika obat dihentikan. Bahkan jika konsumsi obat dihentikan, penyembuhan lesi dapat memerlukan waktu sampai berbulan-bulan.24

Gambar 2. Lichenoid reaction23

3) Hiperplasia gingiva

Obat yang paling umum dapat menyebabkan terjadinya hiperplasia gingiva adalah fenitoin, calcium-channel blocker, nifedipin dan siklosporin. Gambaran klinis hiperplasia gingiva akan muncul pada 1-3 bulan setelah mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi. Hiperplasia gingiva biasanya berkembang pada papila interdental dan sering dijumpai pada gigi anterior bagian labial. Perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kontrol plak yang sangat teliti dan debridement yang dilakukan secara rutin. Perawatan ini diperlukan untuk meningkatkan fungsi, estetis dan akses pasien ke rongga mulutnya. Oleh karena itu, pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan hiperplasia gingiva sebaiknya melakukan pemeriksaan periodontal dan menerima perawatan jika terdapat kelainan.25

Gambar 3. Hiperplasia gingiva yang disebabkan oleh pemakaian nifedipin24

2.4 Penanganan Pencabutan Gigi Penderita PJK 2.4.1 Persiapan Sebelum Pencabutan

Sebelum melakukan tindakan, perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan EKG, enzim creatine kinase (CK), pemeriksaan darah lengkap termasuk masa perdarahan dan pembekuan prothrombin time (PT) dan partial thromboplastin time (PTT).Perawatan gigi pada pasien ini membutuhkan profilaksis antibiotik, diberikan amoksisilin secara peroral sebanyak 3 gram 1 jam sebelum tindakan. Silvestre et al.

mengatakan bahwa pemberian nitrat dapat dilakukan sebelum anestesi sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya nyeri dada saat perawatan.2,3

Obat-obatan anti-platelet dan anti-coagulant dapat menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan pada pasien. Oleh karena itu, penting bagi dokter gigi untuk mengkonsultasikan pasien yang mengkonsumsi obat-obatan ini ke dokter spesialis jantung terlebih dahulu. The American College of Chest Physician menyarankan pasien yang mengkonsumsi warfarin untuk berhenti mengkonsumsi obat 5 hari sebelum pencabutan. Namun pada tindakan bedah minor, pemberian warfarin tidak perlu dihentikan dengan memperhatikan nilai international normalized ratio (INR) pasien terlebih dahulu. Nilai INR yang lebih kecil atau sama dengan 3,5 dianggap aman untuk dilakukan perawatan gigi yang bersifat invasif.27,28

Tekanan darah harus diukur terlebih dahulu. Tekanan darah perlu dikontrol sebelum melakukan pencabutan gigi untuk menghindari masalah-masalah sirkulasi yang tidak terduga. Pengukuran tekanan darah dimulai dengan membalutan manset dengan kencang dan lembut pada lengan atas dan dikembangkan dengan pompa.

Tekanan dalam manset dinaikkan sampai denyut brakial menghilang. Hilangnya denyutan menunjukkan bahwa tekanan sistolik darah telah dilampaui dan arteri brakialis telah tertutup. Manset dikembangkan lagi sebesar 20 sampai 39 mmHg diatas titik hilangnya denyutan radial, kemudian manset dikempiskan perlahan dan dilakukan pembacaan secara auskultasi. Mengauskultasi tekanan darah yaitu dengan cara ujung stetoskop diletakkan pada arteri brakialis, tepat di bawah lipatan siku.

Manset dikempiskan dengan perlahan, sementara terdengar bunyi berdetak, yang menunjukkan tekanan darah sistolik. Bunyi tersebut dikenal sebagai bunyi Korotkoff yang terjadi bersamaan dengan detak jantung dan akan terus terdengar sampai tekanan dalam manset turun di bawah tekanan diastolik dan pada titik tersebut, bunyi akan menghilang.14,29

Pasien dengan tekanan darah antara 140-160/90-95 mmHg memerlukan perawatan tindakan bedah mulut dengan hati-hati sedangkan pasien dengan tekanan darah antara 160-190/95-110 mmHg perlu diberikan premedikasi setengah sampai

dengan spesialis jantung dan spesialis penyakit dalam. Apabila tekanan darah pasien masih tinggi setelah diberi premedikasi misalnya > 180/110 mmHg maka pencabutan gigi harus ditunda, kemudian dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk melakukan perawatan yang lebih lanjut.30

2.4.2 Waktu Melakukan Pencabutan

Kadar epineprin tertinggi pada waktu pagi hari dan penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan serangan jantung terjadi diantara jam 8 sampai 11 pagi, ini akan memberi efek yang merugikan jika melakukan pencabutan gigi pada waktu pagi.

Oleh karena itu, waktu yang paling baik untuk melakukan perawatan bedah mulut adalah pada siang hari. Pasien ditempatkan pada posisi semi-supine. Jangka waktu menerima perawatan bedah mulut harus singkat (kurang dari 30 menit) pada pasien PJK agar mengurangi ketakutan pasien. Selain itu, penggunaan sedasi nitrous oxide dalam keadaan sadar akan membantu mengurangi stres saat melakukan pencabutan gigi.3,27

2.4.3 Pemberian Anastesi Lokal

Diperlukan teknik anastesi yang tepat, dengan tidak menyuntikkan bahan anastesi ke dalam pembuluh darah. Pemakaian bahan anestesi lokal yang mengandung vasokonstriktor pada pasien penyakit kardiovaskular masih kontroversial.1,3

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daskalov et al, untuk menghilangkan rasa sakit selama pencabutan gigi, dokter gigi dapat memberikan anestesi lokal dengan vasokonstriktor pada pasien PJK. Tetapi pada pasien yang menggunakan obat beta bloker nonselektif, penggunaan vasokonstriktor dalam anestesi lokal mempunyai risiko untuk terjadinya hipertensi dan bradikardi. Untuk itu, dokter gigi harus berhati-hati dalam menggunakan vasokonstriktor dalam anastesi lokal pada pasien yang sedang menggunakan beta bloker non selektif.31,32

Dokter gigi dapat menggunakan lidokain 2% dengan epineprin 1:100.000.

Dosis maksimumnya adalah sekitar 4,4 mg/kgBB. Lidokain dapat menurunkan

iritabilitas jantung karena itu juga digunakan sebagai antiaritmia. Kemudian, juga dapat digunakan artikain 4% ditambah epineprin 1:100.000. Dosis maksimumnya adalah sekitar 7,0 mg/kgBB. Para peneliti telah menyarankan bahwa penggunaan sedasi dalam keadaan sadar untuk mengurangi stres karena hal ini akan meminimalkan pelepasan endogen epineprin yang mungkin menjadi faktor yang lebih penting dalam memastikan stabilitas hemodinamik pada pasien dengan penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan penggunaan anastesi lokal dengan epineprin dalam jumlah yang kecil.31,32

2.4.4 Keadaan Darurat

Jika pasien mengalami nyeri dada pada saat tindakan pencabutan gigi, hentikan tindakan yang dilakukan. Tempatkan pasien pada posisi yang nyaman.

Berikan nitroglycerin (TNG) 0,4 mg di lipatan bukal atau secara sublingual.

Nitroglycerin memberikan efek relaksasi pada otot polos dan menyebabkan dilatasi pada arteri koroner sehingga akan meningkatkan suplai oksigen. Berikan oksigen suplemental menggunakan kanula nasal sebanyak 4-6 liter/menit, lalu periksa tekanan darah pasien. Jika nyeri menghilang, terus berikan oksigen selama 5 menit dan modifikasi perawatan untuk mencegah nyeri dada berulang. Namun, jika nyeri belum menghilang selama 3 menit, berikan nitroglycerin yang kedua dan periksa tanda vital pasien. Jika tidak ada respon maka dipertimbangkan kemungkinan angina tidak stabil, segera hubungi ambulans.19,33

2.5 Kerangka Teori

Pencabutan Gigi Penderita Penyakit Jantung Koroner

Perilaku Pencabutan Gigi Penyakit Jantung

Koroner

Penanganan Pencabutan Gigi Pasien Penyakit

Jantung Koroner

Definisi

Etiologi

Faktor Risiko

Klasifikasi

Patogenesis

Gejala Klinis

Persiapan Sebelum Pencabutan

Waktu Melakukan Pencabutan

Pemberian Anastesi Lokal

Keadaan Darurat Definisi

Teknik

Indikasi

Kontraindikasi

Manifestasi Oral

2.6 Kerangka Konsep

Perilaku dokter gigi wilayah Medan Petisah

Tindakan pencabutan gigi penderita penyakit

jantung koroner

a. Persiapan sebelum pencabutan b. Waktu melakukan pencabutan c. Keadaan darurat

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif bersifat cross- sectional. Dikatakan penelitian deskriptif karena ini merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan perilaku dokter gigi di Medan Petisah dalam melakukan tindakan pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di praktek-praktek dokter gigi di Kecamatan Medan Petisah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s/d Februari 2017.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh dokter gigi di Kecamatan Medan Petisah yaitu sebanyak 86 orang. Sampel penelitian adalah dokter gigi yang sesuai dengan kriteria inklusi serta bersedia untuk dilakukan penelitian di Kecamatan Medan Petisah sesuai jumlah populasi dengan cara purposive sampling.

Kriteria inklusi:

Berprofesi sebagai doker gigi.

Bekerja di praktik dokter gigi di Kecamatan Medan Petisah.

Kriteria ekslusi:

Dokter gigi yang menolak untuk menjadi responden penelitian.

Untuk menentukan besar sampel minimal, digunakan rumus besar sampel penelitian cross-sectional yaitu:

Keterangan:

n = Besar sampel

p = Proporsi penelitian sebelumnya (58/73 = 0,79%) d = Presisi mutlak (0,05)

z = z score ditentukan berdasarkan derajat kepercayaan (1,96) N = Jumlah populasi (86)

n = . x , − ,

, − + , , − ,

= ,

, + ,

= 64,49 = 65 sampel minimal yang dibutuhkan.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Tabel 2. Variabel dan definisi operasional

No. Variabel Definisi Operasional

1. Perilaku

Perilaku merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap sikap tentang pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner yang meliputi menanyakan riwayat medis, menanyakan hasil pemeriksaan darah, memeriksa tekanan darah sebelum pencabutan, waktu pencabutan yang tepat, memberikan profilaksis antibiotik, menunda pencabutan jika tekanan darah tinggi atau tidak terkontrol, dan tindakan dalam keadaan darurat.

2.

Tindakan pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung

koroner

Kegiatan melepaskan gigi penderita penyakit jantung koroner keluar dari soketnya dengam menggunakan tang dan elevator tanpa mengakibatkan trauma pada gigi dan jaringan sekitarnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner, dimana kuesioner diberikan secara langsung kepada responden dan diisi langsung oleh responden.

Setelah diisi diserahkan kepada peneliti saat itu juga. Kuesioner yang diberikan berisi

pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku dokter gigi yang berpraktek di Kecamatan Medan Petisah tentang pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner.

Prosedur pengumpulan data:

1. Peneliti meminta ijin kepada dokter gigi untuk melakukan penelitian.

2. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti menjelaskan tentang tujuan penelitian dan pengisian kuesioner.

3. Setelah memahami tujuan penelitian, responden yang setuju diminta untuk menandatangani surat ketersediaan menjadi responden.

4. Responden dibagikan kuesioner, bila ada pertanyaan yang tidak jelas, diberikan kesempatan untuk bertanya.

5. Mempersilahkan responden mengisi kuesioner sesuai petunjuk.

6. Kuesioner yang telah diisi, kemudian dikumpulkan dan diperiksa kelengkapannya oleh peneliti kemudian dilakukan analisa.

3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden akan dikelompokkan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan pada data yang telah dikumpul, tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

2. Coding, adalah pemberian kode-kode pada data yang termasuk dalam kategori yang sama. Pengkodean ini berguna untuk memudahkan pengolahan data, sehingga harus tetap terlebih dahulu diteliti oleh peneliti.

3. Tabulating, adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan secara komputerisasi menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word.

3.7 Aspek Pengukuran

Perilaku dokter gigi di Kecamatan Medan Petisah mengenai pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner diukur melalui 12 pertanyaan. Penilaian dilakukan menurut Likert 3 point frequency scale dimana jawaban terbagi atas tiga, yaitu selalu, kadang-kadang dan tidak pernah. Nilai tertinggi dari masing-masing pertanyaan adalah 3 dan nilai terendahnya adalah 1 sehingga nilai tertinggi dari 12 pertanyaan adalah 36. Jumlah nilai tersebut dikategorikan atas pengetahuan baik, cukup, kurang.

Menurut Arikunto, kategori baik apabila nilai jawaban responden > 75% dari nilai tertinggi, kategori cukup apabila nilai jawaban responden 56%-75% dari nilai tertinggi, dan kategori kurang jika nilai jawaban responden < 55% dari nilai tertinggi.

Jumlah nilai setiap responden dihitung dengan rumus: 34,35

P = F

N × %

P = Persentase perilaku

F = Jumlah skor yang diperoleh N = Jumlah skor keseluruhan (36)

Tabel 3. Kategori penilaian35

Alat Ukur Hasil Ukur Kategori Penilaian Skor

Kuesioner (12 pertanyaan)

Selalu Kadang-kadang

Tidak Pernah (penilaian berdasarkan

pertanyaan)

Baik: Persentase 76%-100%

28-36 Cukup: Persentase

56%-75%

21-27 Kurang: Persentase

0%-55% 0-20

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Responden

Dari Tabel 4 berikut ini, diketahui bahwa dokter gigi yang menjadi sampel penelitian berdasarkan kriteria inklusi adalah 70 orang.

Tabel 4. Jumlah Responden Dokter Gigi

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Laki-laki 25 35,7

Perempuan 45 64,3

Total 70 100

4.2 Perilaku Responden tentang Pencabutan Gigi pada Penderita Penyakit Jantung Koroner

Perilaku responden tentang pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner termasuk kategori baik dalam hal menanyakan riwayat medis sebelum pencabutan. Sebesar 100% responden selalu menanyakan riwayat medis pasien.

Perilaku responden termasuk kategori baik dalam hal menanyakan hasil pemeriksaan darah pasien. Sebesar 76% responden selalu menanyakan hasil pemeriksaan darah pasien, 21% responden kadang-kadang menanyakan hasil pemeriksaan darah pasien, sedangkan 3% responden tidak pernah menanyakan hasil pemeriksaan darah pasien.

Sebanyak 100% responden selalu menanyakan jika pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan, hal ini termasuk kategori baik. Dalam hal memeriksa tekanan darah sebelum pencabutan gigi, perilaku responden termasuk kategori baik.

Sebesar 87,1% responden selalu memeriksa tekanan darah pasien sebelum pencabutan gigi, sebesar 12,9% responden kadang-kadang memeriksa tekanan darah.

Perilaku responden termasuk kategori baik dalam hal ini 100% responden selalu menunda pencabutan gigi jika tekanan darah pasien tinggi atau tidak terkontrol.

Perilaku responden termasuk kategori baik dalam hal berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam jika tekanan darah tinggi atau tidak terkontrol, sebanyak 87,1% responden selalu berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam terlebih dahulu, sebanyak 11,4% responden kadang-kadang saja berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam dan 1,5% responden tidak pernah melakukannya.

Perilaku responden termasuk kategori kurang dalam hal memberikan nitrat sebelum melakukan pencabutan gigi, hanya sebesar 20% responden yang kadang- kadang saja memberikan nitrat, sedangkan sebesar 80% responden tidak pernah memberikan nitrat sebelum melakukan pencabutan gigi. Perilaku responden terhadap pemberian profilaksis antibiotik termasuk dalam kategori kurang, sebesar 52,8%

responden selalu memberikan profilaksis antibiotik sebelum pencabutan gigi, sekitar 40% kadang-kadang saja memberikan dan sekitar 7,2% responden tidak pernah memberikannya.

Perilaku reponden dalam hal durasi perawatan gigi termasuk dalam kategori kurang. Sebesar 40% responden selalu melakukan perawatan gigi selama kurang dari 30 menit, sebesar 41% responden kadang-kadang melakukan perawatan selama kurang dari 30 menit dan terdapat 19% responden selalu melakukan perawatan lebih dari 30 menit. Perilaku responden terhadap pencabutan gigi di siang hari termasuk kategori kurang. Hanya sebesar 14,3% responden yang melakukan pencabutan gigi di siang hari, sebesar 45,7% responden kadang-kadang saja melakukan pencabutan gigi di siang hari, sedangkan sebesar 40% responden tidak pernah mencabut gigi di siang hari.

Perilaku responden termasuk kategori kurang dalam hal menempatkan pasien pada posisi semi-supine. Sebesar 52,9% responden selalu menempatkan pasien pada posisi semi-supine, sebesar 42,9% responden kadang-kadang saja menempatkan pasien pada posisi semi-supine, sedangkan 4,2% responden tidak pernah melakukannya. Perilaku responden dalam hal memberikan nitrogliserin termasuk kategori kurang dalam hal memberikan nitrogliserin jika pasien mengalami nyeri dada. Sebesar 10% responden selalu memberikan nitrogliserin, sedangkan 35,7%

kadang-kadang memberikan nitrogliserin dan 54,3% responden tidak pernah memberikan nitrogliserin (Tabel 5).

Tabel 5. Distribusi frekuensi perilaku responden tentang pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner (n=70)

Perilaku Selalu Kadang-

Kadang

Tidak Pernah Jlh % Jlh % Jlh %

Menanyakan riwayat medis 70 100 0 0 0 0

Menanyakan hasil pemeriksaan darah 53 76 15 21 2 3 Menanyakan jika pasien sedang

mengkonsumsi obat-obatan 70 100 0 0 0 0

Memeriksa tekanan darah sebelum

pencabutan gigi 61 87,1 9 12,9 0 0

Menunda pencabutan gigi jika tekanan darah

tinggi atau tidak terkontrol 70 100 0 0 0 0

Berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam

jika tekanan darah tinggi atau tidak terkontrol 61 87,1 8 11,4 1 1,5 Memberikan nitrat sebelum pencabutan gigi 0 0 14 20 56 80 Memberikan profilaksis antibiotik sebelum

pencabutan gigi 37 52,8 28 40 5 7,2

Durasi perawatan gigi yang singkat 28 40 29 41 13 19 Mencabut gigi di siang hari 10 14,3 32 45,7 28 40 Menempatkan pasien pada posisi semi-supine 37 52,9 30 42,9 3 4,2 Memberikan nitrogliserin jika pasien

mengalami nyeri dada 7 10 25 35,7 38 54,

3

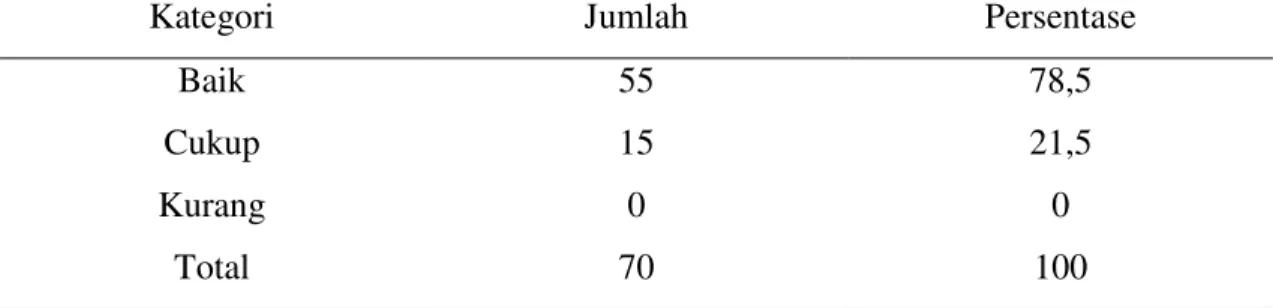

Hasil penelitian tentang perilaku pencabutan gigi pada penderita penyakit jantung koroner didapat persentase tertinggi pada kategori baik, yaitu 78,5%.

Sebanyak 21,5% responden termasuk kategori cukup dan tidak ada responden yang termasuk kategori kurang (Tabel 6).

Tabel 6. Kategori perilaku responden tentang pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner (n=70)

Kategori Jumlah Persentase

Baik 55 78,5

Cukup 15 21,5

Kurang 0 0

Total 70 100

Diagram 1. Distribusi frekuensi kategori responden tentang pencabutan gigi penderita penyakit jantung koroner

79%

21%

Baik Cukup Kurang