PEMAHAMAN ANAK KELAS III DAN VI SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG BUMI DAN PERISTIWA SIANG-MALAM : STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Fisika

Disusun Oleh :

Yusinta Devi Kurniati

NIM : 031424032

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2009

iv

Hid up han y a t ent an g seb uah pil ihan…

A pakah kit a akan t et ap b er d iam,

A t au kit a b el aj ar men j ad i sesuat u y an g l eb ih d an

l eb ih…

Skripsi ini kupersembahkan kepada A llah SW T; awal dari semua cerita.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yusinta Devi Kurniati

Nomor Mahasiswa : 031424032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemahaman Anak Kelas III dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi dan Peristiwa Siang–Malam: Studi Kasus

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Februari 2009

Yang menyatakan,

(Yusinta Devi Kurniati)

ABSTRAK

PEMAHAMAN ANAK KELAS III DAN VI SEKOLAH DASAR (SD) TENTANG BUMI DAN PERISTIWA SIANG-MALAM : STUDI KASUS

Yusinta Devi Kurniati, ”Pemahaman Anak Kelas III Dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi Dan Peristiwa Siang Malam : Studi Kasus”. Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2008

Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengungkap pemahaman siswa dan bagaimana gagasan yang dimiliki oleh anak dapat diungkap, baik dengan lisan maupun tulisan.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Timbul Rejo, Sleman dan SD Nusawungu III, Cilacap pada bulan Oktober. Subyek penelitian adalah 6 orang dengan rincian 4 anak SD Negeri Timbul Rejo (2 orang kelas III dan 2 orang kelas VI) dan 2 anak kelas VI SD Negeri Nusawungu III. Peneliti melakukan pengamatan langsung kepada subyek tanpa pemberian treatment terlebih dahulu. Data pemahaman anak tentang materi bumi dan peristiwa siang malam diperoleh dari pengisian lembar kerja dan wawancara subyek; anak terlebih dahulu mengisi lembar kerja sebelum diwawancara. Data pemahaman anak tentang materi bumi dan peristiwa terjadinya siang – malam dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) pemahaman anak tentang bumi dan peristiwa siang malam masih terbatas pada informasi yang disampaikan guru dalam kelas. (2) anak masih memahami pengetahuan yang disampaikan guru di sekolah sebagai teori yang harus dihafal dan bukan penerapannya dalam kehidupan sehari – hari (3) pemahaman anak SD masih terbatas pada sesuatu yang konkrit.

ABSTRACT

UNDERSTANDING OF CHILD CLASS III AND VI ELEMENTARY SCHOOL (SD) ABOUT EARTH AND EVENT DAY-NIGHT: CASE

STUDY

Yusinta Devi Kurniati

Understanding Of Child Class of III And of VI Elementary School ( SD) About Earth And Event Day – Night : Case Study.

Physics Education Study Program, the Department of Mathematics and Science, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta (2008).

This research was aimed at reveal to know the student’s understanding and how idea had by child can be expressed.

This research was held in SD Negeri Timbul Rejo, Sleman and SD Negeri Nusawungu III, Cilacap on October 2008. The subject of this research is 6 student’s with detail 4 child of SD N Timbul Rejo ( 2 child class III and 2 child class VI) and 2 child class VI SD Negeri Nusawungu III. Researcher do direct observation without giving treatment beforehand. The data was obtained by the subject was filling a spread sheet and then researcher was interviewing subyek. Data of child understanding about earth and event of day and night analysed by deskriptif qualitative.

The result of this research shows that : (1) children’s understanding about earth and day - night event still limited to submitted by teacher information in class (2) child still comprehend knowledge in school as theory which must be memorized and not its applying in life (3) understanding of elementary school student’s still limited to something that konkrit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman

Anak Kelas III Dan VI Sekolah Dasar (SD) Tentang Bumi Dan Peristiwa Siang

Malam : Studi Kasus”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Fisika di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini peneliti didukung oleh banyak pihak, oleh

karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. T. Sarkim, M.Ed.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan bimbingan dengan baik dan sabar, yang telah banyak meluangkan

waktu, masukan selama penulisan skripsi ini.

2. Bp. R. Rohandi, M.Ed., selaku dosen pembimbing akademik, Bp. T. Sarkim,

Ph.D., Bp. Drs. Domi S, M.Si, Bp. Drs. Fr. Y. Kartika Budi, M.Pd, Bp. A.

Atmadi, M.Si., Ibu Maslichah Asy’ari, M.Pd. dan Bp. Drs. F. Sinaradi, M.Pd.

selaku dosen program studi Pendidikan Fisika USD yang telah membimbing

penulis selama melaksanakan pendidikan di Universitas Sanata Dharma ini.

3. Bapak Drs. Domi Saverius, M.Si selaku kaprodi, terimakasih juga untuk

bimbingan dan masukannya.

4. Keluarga besar SD Negeri Timbul Rejo, Sleman dan SD Negeri Nusawungu

III, Cilacap atas bantuan, waktu dan ijin untuk pelaksanaan penelitian ini.

5. Bapak Danang T. R (kediamanmu adalah semangat bagiku) dan Ibu Kartini

(senyummu adalah kekuatanku), harapan, kepercayaanmu, nasehatmu adalah

sumber inspirasiku, kasih sayang dan doamu adalah hidupku. Hanya ini yang

dapat kupersembahkan, semoga akan mejadi sesuatu yang membanggakan dari

anakmu.

6. Adikku Melynda, bergabung dalam keluarga JP MIPA bukan sesuatu yang

buruk bukan? Semangat!!!

7. Yang selalu ada dihatiku Deni Hariyanto, mengenalmu adalah sesuatu yang

tidak pernah kubayangkan. Terimakasih untuk segala pengertian, kasih sayang

dan dukungan.

8. Keluarga besarku di Jogja, terimakasih semangat, pengertian dan

tumpangannya waktu sinta kesepian dikos.

9. Para personil ex-KSB (Kelompok Skripsi Bareng) : dede (terimakasih untuk

semua cerita yang pernah ada, terimakasih untuk persahabatan yang boleh

kurasakan darimu. ayo dums semangat), ciwi (kamu orang pertama yang aku

kenal saat menginjakkan kaki di Sanata Dharma, terimakasih untuk semua,

untuk persahabatan kita), kakak botak (terimakasih telah menjadi kakak

selama aku hidup di Jogja, semoga sinta gak cengeng lagi), dimas (makasih

udah banyak dibantu mengawali analisis skripsi ini, patner PPL, KKN dan lain

– lain. Ayo tem kita ujian bersama, kapan kita ke perpus lagi?), eko (teruslah

membuat banyak orang tertawa, terimakasih atas saran dan masukan serta

selalu membuatku tersenyum), dias (kriting, terimakasih untuk

semangatnya...), lilis (lis terimakasih untuk pengalaman yang aku peroleh

darimu, semoga aku juga cepat mengikuti jejakmu menjadi ibu guru), tomas

(ternyata kamu gak se-‘olok’ yang anak – anak bilang, nyatanya kamu lulus

pertama), kalian semua sahabat terbaikku di Sanata Dharma tanpa kalian aku

bukan apa – apa.

10.Teman-teman P.Fis 2003 (Tica, Nana, Ica, Boni, Rosa, Sisca, Mba Endar,

Ervan, Agata, Ely, Dewi Klaten, Yeni, Gilang, Romo Dion, Luci, Juni, Ipus,

Andre, Cornel, Loren, Eka, Mei, Alfon, Simrosa, Gita, Titis, St.Ruth, Wahyu

terimakasih ya suatu keberuntungan bagiku bisa bertemu dan menimba ilmu

bersama kalian, takan pernah kulupakan kebersamaan kita.

11.Kos lebah, Shinta, Mbak asih, Mbak Yuni, Amel, Melon, kalian merupakan

bagian terindah selama perjalanku kuliah di Jogja.

12.Keluarga besar Bapak Joko, eyang kakung & eyang uti, terimakasih sudah

diterima ditengah – tengah keluarga ini.

13.Semua pihak yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas segala bantuan doa

dan dukungannya.

Demikianlah tulisan ini dapat diselesaikan. Peneliti memohon maaf apabila

terdapat kesalahan dalam penyusunan tulisan ini. Tulisan ini jauh dari sempurna,

oleh karena itu peneliti juga mengharapkan kritik dan saran demi pengembangan

tulisan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... v

PERNYATAAN PUBLIKASI... vi

ABSTRAK... vii

ABSTRACT... viii

KATA PENGANTAR... ix

DAFTAR ISI... xii

DAFTAR LAMPIRAN... xvi

DAFTAR TABEL... xvi

DAFTAR GAMBAR... xvi

BAB I. PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Landasan Teori... 4

1. Berpikir Ilmiah pada Anak... 4

a. Ide Bersifat Lebih Personal... 6

b. Ide – Ide yang Dikemukakan Anak Nampak Tidak Koheren 6 c. Ide Masih Bersifat Stabil... 7

d. Pemikiran Anak Didominasi oleh Persepsi... 7

e. Pusat Perhatian Anak Terbatas... 7

f. Pusat Perhatian Lebih pada Perubahan Bukan Keadaan.... 8

2. Hakekat Sains... 8

3. Metode “POP”... 9

4. Berpikir Sebagai Bagian dari Proses belajar... 10

a. Pembentukan Pengertian... 10

b. Pembentukan Pendapat ... 11

c. Penarikan Kesimpulan ... 11

5. Belajar ... 12

a. Pengertian Belajar ... 12

b. Jenis - Jenis Belajar... 12

1) Menurut A. De Block... 12

2) Menurut C. Van Pareren ... 13

6. Perkembangan Pengetahuan ... 13

a. Peran Pengetahuan Awal dalam Perkembangan Pengetahuan 13 b. Perkembangan Pengetahuan pada Anak ... 14

7. Kecerdasan/Intelegensi ... 18

C. Rumusan Masalah ... 23

D. Tujuan Penelitian ... 23

E. Manfaat ... 24

BAB II. METODOLOGI PENELITIAN... 25

A. Jenis Penelitian... 25

B. Partisipan Penelitian... 25

C. Desain Penelitian... 26

D. Waktu dan Tempat ... 28

E. Validitas ... 28

F. Metode Pengumpulan Data ... 29

G. Instrumen Penelitian ... 30

H. Metode Analisis Data... 30

BAB III. DATA DAN ANALISIS DATA... 36

A. Deskripsi Penelitian ... 36

B. Data ... 38

C. Hasil... 48

1. Kelas III... 48

a. Seperti Apa Bentuk Bumi? ... 48

b. Mengapa Benda Jatuh ke Bumi?... 49

c. Bagaimana Siang dan Malam Terjadi? ... 50

2. Kelas VI ... 51

a. Seperti Apa Bentuk Bumi? ... 51

b. Mengapa Benda Jatuh ke Bumi?... 51

c. Bagaimana Siang dan Malam Terjadi? ... 52

D. Pembahasan... 53

1. Bagaimana Pendapat yang Dikemukakan Anak tentang Materi Bumi dan Peristiwa Siang - Malam? ... 53

2. Bagaimana Pemahaman Anak tentang Peristiwa

yang Berhubungan dengan Masalah Sains yang

Biasa Mereka Temui dalam Kehidupan Sehari-Hari? ... 58

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN... 65

A. Kesimpulan ... 65

B. Saran... 66

C. Keterbatasan Penelitian... 67

DAFTAR PUSTAKA... 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kerja ... 70

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara... 71

Lampiran 3 Lembar Kerja Jawaban Responden... 72

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Responden... 78

Lampiran 5 Lampiran Gambar Responden ... 104

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Anak mengisi LKS ... 37

Gambar 2. Wawancara ... 37

DAFTAR TABEL Tabel ringkasan jawaban responden ... 38

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada dasarnya anak-anak lebih banyak memperoleh pengetahuan dari

lingkungan sekitar, dari apa yang mereka lihat, dengar dan alami secara

langsung. Dapat dikatakan bagaimana anak memperoleh pengetahuan dasar,

tergantung fasilitas yang tersedia dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Semakin banyak yang mereka alami, semakin banyak hal-hal yang dipelajari

anak tersebut. Bagaimanapun juga lingkungan yang kondusif memungkinkan

seorang anak menjadi lebih kritis dalam perkembangannya. Saat ini sudah

sangat lazim jika seorang anak yang masih tergolong balita mulai memperoleh

pengetahuan secara terarah, meskipun masih terbatas pada hal-hal tertentu dan

sederhana yang pasti berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan formal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan tiap anak berbeda-beda.

Selama berabad-abad berkembang pendapat jika seorang anak yang banyak

bertanya dan memiliki rasa selalu ingin tahu mengenai segala hal diidentikan

dengan tingkat kecerdasan. Tetapi apakah pendapat ini benar dan dapat

diterima begitu saja? Dalam sebuah sumber (www.balitacerdas.com)

disebutkan keaktifan anak untuk bertanya banyak hal tidak selalu berarti

bahwa anak ini cerdas, tergantung bagaimana anak menanggapi jawaban dari

pernah memperhatikan jawaban yang merupakan kelanjutan dari pertanyaan

yang diajukan anak tersebut.

Permasalahan seperti ini sebenarnya sangat sederhana, namun dari

masalah-masalah tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan anak dengan

berbagai latar belakang akan membawa anak-anak pada pengetahuan awal

yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Kebanyakan guru belum

mempertimbangkan bahwa setiap anak memerlukan pendampingan yang tidak

sama pada tiap individu karena pengetahuan bawaan dan ketertarikan belajar

tiap anak ini juga berbeda.

Latar belakang tersebut terkadang menimbulkan masalah dalam dunia

pendidikan. Mulai dari masalah cara atau pola belajar siswa sampai dengan

masalah yang paling kompleks dan umum terjadi yaitu miskonsepsi terhadap

sebuah materi pengajaran. Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan

bukan saja terletak pada pergantian kurikulum atau sistem pendidikan, namun

lebih pada masalah mendasar yaitu pola atau cara pandang masyarakat sendiri

terhadap pentingnya proses belajar anak dalam lingkungan sekolah atau

lingkungan tempat tinggalnya.

Setiap anak memiliki daya imajinasi, baik yang disadari atau tidak.

Daya imajinasi ini yang mendukung kreativitas mereka untuk “menganalisis”

penyebab dari fenomena yang mereka lihat. Ketika mulai memasuki jenjang

pendidikan yang paling dasar, mereka membawa pengetahuan awal ke

lingkungan pendidikan. Persepsi yang dibawa oleh siswa tersebut jelas

berbeda, kemungkinan akan menghasilkan pola berpikir yang tidak sama pada

masing-masing anak.

Oleh karena itu ketertarikan anak untuk mempelajari sesuatu pasti akan

berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja. Sebagai contoh hal yang

paling sederhana yang ditemui anak pada awal pembelajaran seperti ketika

mereka belajar mengeja alfabet, belum tentu semua anak dikelas mengerti

dengan metode mengajar guru.

Yang akan dilihat peneliti sebatas bagaimana anak mampu

menganalisa sebuah permasalahan tentang fenomena fisika sederhana dan

kemudian membahasakannya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, anak

tidak dituntut untuk berpikir sesuai dengan metode ilmiah yang biasa

digunakan dalam penelitian terbimbing. Namun lebih pada apakah jawaban

anak cukup masuk akal dan sesuai dengan teori yang sudah ada selama ini.

Dari hal seperti itulah timbul sebuah pertanyaan apakah anak-anak

mempunyai bakat dan kemampuan untuk berpikir ilmiah? Mereka hanya

diberi masalah yang sangat sederhana kemudian mereka menyatakan pendapat

mengenai fenomena yang mereka lihat dari sudut pandang anak tanpa

pengaruh dari peneliti. Dari cara-cara yang ditempuh anak inilah pola berpikir

mereka dilihat, apakah penyelesaian masalah dalam versi mereka sudah cukup

menggambarkan bahwa seorang anak dalam rentang usia tertentu sudah

mampu mengemukakan gagasan yang notabene bersifat ilmiah sesuai dengan

Untuk alasan itulah maka peneliti mengambil judul: “Pemahaman

Anak Usia Sekolah Dasar Kelas III Dan VI Tentang Bumi Dan Peristiwa

Siang Malam”(Studi Kasus).

B. Landasan Teori.

1. Berpikir Ilmiah pada Anak.

Berpikir ilmiah pada anak tidak dapat diartikan seperti kegiatan

orang dewasa dalam menganalisis sesuatu secara sistematis dan sesuai

dengan metode yang ada, dimana seorang ilmuwan akan memulai dari

sebuah hipotesis yang kemudian diikuti dengan percobaan (eksperimen)

dan terakhir menarik kesimpulan (Sumadi : 1984). Proses ilmiah yang

runtut dimulai dari hipotesis sampai dengan penarikan kesimpulan tersebut

tidak dapat dipaksakan untuk seorang anak, karena bagaimanapun juga

mereka masih mengalami perkembangan pengetahuan yang terus-menerus

dalam lingkungan pendidikan formal.

Istilah dalam sains sangat berbeda dengan istilah-istilah yang

sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kata-kata tersebut

biasa kita dengar namun maknanya akan sangat berbeda. Perbedaan makna

kata-kata tersebut terkadang mengakibatkan kerancuan bagi seorang anak

yang belum mengenyam pendidikan formal dan hanya belajar dari

pengalaman. Hal ini akan membangun persepsi tersendiri pada anak.

Contohnya seperti saat anak melihat benda jatuh atau ketika mereka

Selama bertahun-tahun penelitian dengan subjek anak hanya

berusaha menggambarkan apa yang sekiranya dianggap mampu dilakukan

oleh anak-anak. Namun pada kenyataannya seorang anak mempunyai

pengetahuan dan kemampuan menjelaskan segala sesuatu yang mereka

lihat dan alami lebih dari apa yang pernah diduga oleh para ilmuwan akan

ditemukan pada anak-anak. Anak belajar mengenai dunia dengan bertanya

kepada orang di sekeliling mereka, menonton televisi atau dengan sekedar

bermain-main diluar.

Kapasitas untuk mengungkapkan gagasan ilmiah pada anak kecil

(pada tingkatan anak TK) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan

perkiraan selama ini (Purwanto : 2006). Anak dengan berbagai latar

belakang ekonomi dan sosial menunjukan fakta jika mereka memiliki

pengalaman mengemukakan gagasan ilmiah. Meskipun pengalaman dan

pengetahuan anak masih kurang namun semua yang sudah mereka ketahui

dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari sesuatu sebagai proses

kompleks. Dengan memberikan perhatian pada pola pikir anak,

mendengarkan mereka dan menanggapi ide yang mereka kemukakan

secara lebih serius untuk mengerti arah pikiran anak, guru dapat

membangun pengetahuan berdasar apa yang sudah anak ketahui dan

lakukan.

Kenyataan seperti ini menggambarkan bahwa anak-anak mampu

dalam bidang sains, dapat dilihat dari bagaimana ketika mereka mendapat

dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Karena itulah

anak perlu mendapatkan bimbingan agar apa yang mereka bangun terarah

dan terstruktur sejak level pendidikan paling dasar yaitu TK.

Adapun ciri-ciri pemahaman anak mengenai konsepsi gejala alam

dan segala objek yang ada di dalamnya (Sarkim : 2006):

a. Ide bersifat lebih personal.

Setiap anak memiliki konsepsi sendiri-sendiri mengenai apa yang

mereka lihat dan alami, pengalaman diluar lingkungan sekolah

mempengaruhi pembentukan pengetahuan dan kemampuan anak yang

akan mereka bawa ke dalam kelas. Sebagai contoh ketika anak-anak

dalam satu kelas diminta menuliskan pengertian mereka tentang bumi

dan segala yang ada didalamnya, dapat dipastikan akan muncul jawaban

yang sangat beragam. Variasi jawaban yang dibuat anak merupakan

gambaran sifat alami tentang cara mereka berpikir dan

mengkomunikasikannya. Pendapat anak ketika menanggapi peristiwa

alam dengan interpretasinya juga sangat dipengaruhi oleh harapan dan

ide-ide mereka sendiri terhadap apa yang mereka amati. Tiap individu

memiliki ide-ide personal yang mereka bangun dari pengalaman.

Namun meskipun ide yang dimiliki anak bersifat personal, tidak

menutup kemungkinan terdapat kesamaan ide dengan yang lain.

b. Ide-ide yang dikemukakan anak nampak tidak koheren.

Anak-anak seringkali memiliki konsepsi yang berbeda tentang sebuah

mengakibatkan prediksi yang bertentangan dengan sudut pandang sains.

Koherensi pada kerangka beripikir anak memang diperlukan namun

harus terarah dengan kriteria tertentu.

c. Ide masih bersifat stabil.

Pengetahuan awal anak bersifat stabil, konsep awal yang sudah

terbentuk pada diri anak sangat sulit dihilangkan. Banyak anak yang

tidak menyadari bahwa pemahaman yang mereka yakini selama ini

bertentangan dengan teori, bahkan dalam level pendidikan setingkat

SMP para guru masih kesulitan memberikan penjelasan untuk

mengubah ide anak mengenai berbagai fenomena. Misalnya pada bab

tentang mekanika, siswa akan cenderung berpendapat lintasan gerak

benda hanya akan lengkung jika terjadi perpaduan anatara GLB dan

GLBB pada arah yang lain seperti pada gerak peluru.

d. Pemikiran anak didominasi oleh persepsi.

Penalaran anak berdasar hal-hal yang terlihat saat mereka melakukan

observasi. Contoh : seorang anak memandang bahwa bentuk bumi

adalah datar dengan langit diatasnya.

e. Pusat perhatian anak terbatas.

Dalam banyak kasus sangat terlihat bahwa anak hanya memperhatikan

aspek-aspek tertentu dari sebuah peristiwa. Pusat perhatian anak selalu

tertuju pada hal-hal yang kelihatan mencolok. Sebagai contoh, dalam

mereka tidak memperhitungkan bahwa dalam proses pembakaran ada

faktor lain seperti oksigen.

f. Pusat perhatian lebih pada perubahan bukan pada keadaan.

Kecenderungan bahwa anak lebih memperhatikan perubahan dari pada

keadaan dapat menjadi bagian dari ciri perhatian anak yang terbatas.

Anak-anak kurang memperhatikan segala sesuatu yang terlihat diam,

seperti tekanan pada air yang tenang. Anak beranggapan bahwa tekanan

pada zat cair hanya ada jika zat cair tersebut bergerak atau mengalir.

2. Hakekat sains.

Dalam arti sempit sains dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang

dibagi menjadi dua bagian yaitu physical sciences dan life sciences.

Sedangkan sains sendiri merupakan upaya membangkitkan minat manusia

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta

dan seisinya. Dalam artian yang luas sains sendiri diartikan sebagai ilmu

yang mempelajari gejala alam.

Sains merupakan sebuah proses untuk untuk mempelajari alam

dengan segala yang ada (John : 1983).

a. Sains sebagai proses untuk mengantarkan anak pada sebuah penemuan.

Sains sebagai sebuah proses panjang yang menuntun anak pada sebuah

kesimpulan yang ditemukannya sendiri. Anak dibimbing untuk

menemukan sendiri penjelasan atas peristiwa ilmiah yang ada

b. Sains sebagai pengetahuan.

Sains disini dimaksudkan sebagai hasil dari pengetahuan yang berasal

dari konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya.

c. Sains menghasilkan sesuatu yang bernilai.

Banyak hal yang yang berbau teknologi dan berguna untuk kehidupan

berasal dari riset dan penelitian.

3. Metode “POP”.

Strategi “POP” merupakan suatu strategi dalam pembelajaran yang

melibatkan siswa untuk ikut aktif selama proses belajar berlangsung. POP

dibagi mejadi tiga tahap kegiatan untuk memecahkan masalah, yaitu tahap

prediksi, observasi dan penjelasan (Sumaji : 1998).

a. Prediksi.

Prediksi yang dimaksudkan disini mengenai masalah sains yang

diajukan dan prediksi bukan kegiatan yang bersifat untung-untungan,

melainkan kegiatan yang didasarkan pada alasan, pertimbangan atau

perhitungan yang bersifat ilmiah.

b. Observasi.

Pada tahap ini anak dihadapkan pada masalah konkret, anak hanya

mengamati gejala-gejala selama kegiatan berlangsung.

c. Penjelasan.

Tahap terakhir dalam metode POP adalah penjelasan. Siswa

membandingkannya dengan prediksi yang sudah dibuat. Antara prediksi

dan penjelasan sendiri dapat berupa penguatan, bila keduanya sesuai

atau justru sebaliknya.

4. Berpikir sebagai Bagian dari Proses Belajar.

Berpikir merupakan sifat dasar manusia yang menjadi ciri khas dan

membedakan dengan makhluk lain. Secara garis besar berpikir dapat

diasumsikan sebagai satu keaktifan manusia yang mengakibatkan

penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Menurut M. Ngalim Purwanto

(2006 : 43) ciri utama berpikir adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam

hal ini yaitu bagaimana penggambaran seseorang dalam usaha mencari

suatu jawaban atau pembenaran dari pertanyaan yang muncul. Dalam hal

lain berpikir juga diartikan sebagai usaha mengkaitkan atau

menghubungkan hal-hal yang sekiranya relevan.

Menurut Suryabrata (1984) berpikir memiliki proses atau

tahapan-tahapan yaitu ;

a. Pembentukan pengertian.

Pengertian yang ingin dibentuk selama proses berpikir

berlangsung adalah pengertian logis. Pengertian seseorang dapat

terbentuk ketika mereka mulai melihat bahwa suatu obyek yang sejenis

memiliki ciri khas masing-masing dan tidak dapat disamakan.

Selanjutnya ciri-ciri tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan

b. Pembentukan pendapat.

Suryabrata (1984:58) membentuk pendapat adalah meletakan

hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Dari dua buah

pendapat yang berkaitan atau bahkan tidak berhubungan sama sekali

dicari kesamaan dan perbedaanya untuk kemudian dilihat kaitan

diantara keduanya.

c. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang diinginkan disini merupakan generalisasi dari

pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya dan dikemas dalam

sebuah pemahaman baru yang diyakini kebenarannya tentang suatu hal.

Terlepas dari semua hal yang merupakan proses berpikir, pada

anak-anak perkembangan kognitif memiliki proses mental yang berbeda.

Anak memiliki keterbatasan dalam hal perhatian dan ingatan yang

merupakan dua hal penting dalam memproses informasi.

Ingatan merupakan suatu proses sentral dalam perkembangan

kognitif anak, ingatan meliputi rangkaian penyimpanan memori yang

kontinyu. Ingatan sadar anak dimulai saat berumur 7 bulan, meskipun pada

usia ini sampai rentang usia pra sekolah ingatan yang terbentuk hanya

5. Belajar.

a. Pengertian Belajar.

Secara umum belajar adalah proses perubahan dari belum

mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Berlangsungnya proses belajar tersebut ditandai dengan adanya

perubahan pada diri individu tersebut. Semakin banyak kemampuan

yang diperoleh maka akan semakin banyak juga perubahan yang terjadi

pada diri seseorang.

Menurut A. De Block dalam Winkel (1987:40) belajar meliputi

tiga bidang, yaitu belajar di bidang kognitif, sensorik-psikomotorik, dan

dinamik afektif. Melalui belajar bidang kognitif, anak memperoleh

pengetahuan dan pemahaman. Melalui bidang belajar

sensorik-psikomotorik, anak memperoleh kemampuan motorik. Dan yang

terakhir belajar dinamik-afektif, anak memperoleh berbagai sikap dan

tingkah lakunya.

b. Jenis-jenis belajar.

1) Menurut A. De Block dalam Winkel (1987:40).

Dalam bergaul dengan lingkungan hidupnya, orang juga belajar

banyak hal yang berguna untuk mengatur kehidupan. Orang yang

cenderung belajar dari pengalaman hidupnya disebut belajar

insidental. Belajar insidental berlangsung, jika orang mempelajari

sesuatu dengan tujuan tertentu, tetapi disamping itu juga belajar hal

ini sendiri biasanya hanya terbatas pada pengetahuan tentang data

dan fakta.

2) Menurut C. Van Parreren dalam Winkel (1987:50)

C. Van Parreren menyebutkan bahwa belajar membentuk

otomatisme. Bentuk belajar ini terutama meliputi belajar

ketrampilan motorik, namun tidak menutup kemungkinan juga

akan meliputi belajar kognitif. Ciri khas dari hasil

belajar/kemampuan yang diperoleh ini, terletak dalam otomatisasi

sejumlah rangkaian gerak-gerik yang terkoordinir satu sama lain.

Suatu program berlangsung seolah-olah terjadi dengan sendirinya.

Disamping jenis-jenis belajar yang sudah disampaikan diatas, ada

juga pengertian belajar menurut teori kognitif. Menurut teori ini yang

ditekankan adalah proses belajar dan bukan bagaimana hasilnya. Model

belajar ini menyatakan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh persepsi

serta pemahamannya tentang sesuatu. Selain itu teori kognitif juga

menyebutkan bahwa belajar merupakan sebuah proses berpikir yang

kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti ingatan, retensi,

pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya.

6. Perkembangan Pengetahuan.

a. Peran Pengetahuan awal dalam perkembangan pengetahuan.

Pada dasarnya setiap siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah

pengaruh bagi mereka selama proses belajar berlangsung. Meskipun

pengetahuan awal ini dapat dirubah namun membutuhkan proses yang

panjang dan tidak mudah. Apa yang diperoleh anak dari proses belajar

melalui pengalaman akan memberikan pemahaman tersendiri yang

diyakini kebenarannya. Pengetahuan awal ini nantinya akan

berkembang seiring dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi pada

diri anak itu sendiri (Winkel : 1987).

b. Perkembangan pengetahuan pada anak.

Setiap orang pasti akan mengalami perubahan seiring dengan

waktu, perkembangan yang dialami pasti akan berbeda pada tiap pribadi

yang berbeda pula (Winkel : 1987). Istilah perkembangan identik

dengan pertumbuhan meskipun dalam masyarakat kata pertumbuhan

lebih familiar dibanding perkembangan. Dua kata ini sebenarnya

memiliki arti yang sangat berbeda, perkembangan merupakan

perubahan kualitiatif dan kuantitatif sedangkan pertumbuhan lebih

berkaitan dengan perubahan kuntitatif yaitu peningkatan ukuran dan

struktur.

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya

perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang membawa

penyempurnaan dalam kepribadiannya. Proses perkembangan sudah

dimulai saat anak belum memperoleh pendidikan formal, jadi

Dalam tahap perkembangan pengetahuan seorang anak, yang

pertama kali dipelajari adalah hal-hal dalam lingkungan sekitarnya.

Anak belajar dari apa yang mereka lihat, dengar dan alami. Setiap hal

yang mereka temui ditangkap sebagai sebuah pengalaman belajar

meskipun terkadang belum ada penjelasan logis untuk hal tersebut.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai daya imajinasi untuk

menjelaskan dengan cara mereka sendiri meskipun tidak masuk akal.

Imajinasi dibagi menjadi dua yaitu yang disadari dan tidak disadari,

tentunya imajinasi dari masing-masing anak tidak akan sama. Dengan

melihat gambaran imajinasi anak ini, dapat diraba bagaimana

sebenarnya pola pikir anak-anak dan sejauh mana cara pandang mereka

dapat dikaitkan dengan kemampuan menganalisis sesuatu secara

sistematis/ilmiah.

Kemampuan anak akan meningkat selaras dengan bertambahnya

umur. Seseorang memperoleh kecakapan intelektual tergantung dari apa

yang mereka rasakan dan ketahui dengan yang mereka lihat mengenai

sebuah fenomena sebagai pengalaman baru. Agar seseorang dapat terus

mengembangkan pengetahuan dan mental maka perlu adanya

keseimbangan. Proses keseimbangan yang dimaksud adalah bagaimana

orang tersebut mampu menyeimbangkan faktor lingkungan luar dan

kemampuan kognitifnya. Jika tidak terjadi proses keseimbangan akan

Hal ini biasanya nampak pada cara berbicara yang tidak runtut,

berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis, dan sebagainya.

Menurut J. Piaget seperti dijelaskan dalam Purwanto (1987)

perkembangan intelektual anak dapat dibagi dalam 4 taraf yaitu :

1) Fase sensomotorik (umur 0-2 tahun).

Selama fase ini kemampuan anak hanya sebatas pada

kegiatan motorik dan persepsinya yang masih sederhana. Ciri dari

tahap ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan langkah demi

langkah. Misalnya suka meperhatikan sesuatu lebih lama atau

mendifinisikan sesuatu dengan manipulasinya.

2) Fase pra-operasional, (umur 2-7/8 tahun).

Anak belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas

antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar.

Fase ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu preoperasional dan

intuitif. Pada umur 2-4 tahun anak telah mampu menggunakan

bahasa namun kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep

tertentu kepada anak sangat terbatas. Anak sudah mampu

mengembangkan konsepnya meskipun masih sangat sederhana,

sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami objek.

Umur 4-7 atau 8 tahun anak memperoleh pengetahuan

abstrak, namun anak dengan kisaran usia ini belum dapat

mengungkapkan kesimpulan yang mereka ambil melalui kata-kata.

simbol-simbol. Di tahap ini seorang anak sudah mulai mengetahui

hubungan yang logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks.

3) Fase operasi konkrit (umur 7/8-11/12 tahun).

Ciri utama perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah

memiliki kecakapan logis meskipun masih terbatas pada benda

yang bersifat konkret. Dalam menghadapi sebuah permasalahan

anak tidak perlu memecahkannya dengan percobaan dan perbuatan

yang nyata, ia telah mampu melakukan dalam pikirannya. Namun

anak hanya akan menyelesaikan masalah yang dialami secara nyata

karena anak masih mengalami masalah untuk berpikir abstrak.

4) Fase operasi formal (umur 11/12-18 tahun).

Anak telah mampu beroperasi berdasarkan kemungkinan

hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung atau apa

yang telah dialami sebelumnya. Anak telah mampu menentukan

variabel-variabel yang memungkinkan serta hubungan yang

mungkin. Pada fase ini anak memiliki pemikiran logis dan dapat

memberikan pernyataan formal tentang ide-ide yang konkrit.

Seorang anak dalam rentang usia ini mampu berpikir abstrak dan

logis dengan menggunakan pola berpikir “kemungkinan”

7. Kecerdasan/intelegensi.

Sebagian besar orang tua mempunyai anggapan anak-anak yang

cerdas lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak yang kurang cerdas.

Anak-anak yang cerdas lebih menyenangi permainan-permainan yang

bersifat intelektual atau permainan yang banyak merangsang daya berpikir

mereka, misalnya permainan drama, menonton film, atau membaca

bacaan-bacaan yang bersifat intelektual. Hal ini seolah membenarkan

bahwa ukuran seberapa pandai individu dapat diukur dengan sebuah

takaran.

Tidak banyak orang yang mengerti bahwa kecerdasan seseorang

tidaklah tunggal melainkan jamak dan terbagi-bagi menjadi beberapa

bagian. Menurut Robert J. Stenberg seperti dijelaskan dalam Suparno

(1986), kecerdasan terwujud dalam tiga bentuk, antara lain intelegensi

analitis, intelegensi kreatif dan intelegensi praktis. Hal tersebut dapat

diartikan bahwa kemampuan seseorang dalam bidang matematis baru

mewakili satu bentuk kecerdasan yaitu intelegensi analitis dan praktis.

Sementara intelegensi kreatif adalah kemempuan untuk menciptakan,

mendesain, menemukan hal-hal baru.

Di sisi lain beberapa teori menyebutkan bahwa intelegensi atau IQ

seseorang dipengaruhi oleh faktor biologis atau dengan kata lain

kecerdasan/intelegensi merupakan sifat bawaan, dan tidak dapat dirubah

berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun begitu sebenarnya masih belum

ada definisi pasti yang menyebutkan mengenai pengertian intelegensi.

Adapun faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi

kecerdasan seseorang antara lain (www.iqeq.web.id):

a. Faktor bawaan atau keturunan seperti yang sudah disebutkan diatas,

yaitu merupakan masalah genetik yang diyakini tidak bisa dirubah

dengan training atau pelatihan-pelatihan karena sudah merupakan sifat

bawaan pada diri orang itu sendiri.

b. Faktor lingkungan, walaupun pada dasarnya ada ciri-ciri sejak lahir

namun lingkungan ternyata juga mampu memberikan perubahan pada

tingkat intelektualitas seseorang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan

yang kondusif pastilah perkembangannya akan lebih baik. Misalnya

saja dengan pemenuhan gizi yang cukup atau dengan pemberian

rangsangan kognitif emosional dari lingkungan.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa intelegensi merupakan

kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan dalam situasi yang

nyata. Dari pengertian tersebut sudah dapat dilihat bahwa sebenarnya

intelegensi bukan sekedar kemampuan untuk menjawab pertanyaan

dalam tes IQ, namun lebih pada kemampuan untuk memecahkan masalah

yang benar-benar dihadapi dalam situasi yang bermacam-macam.

Beberapa contoh dapat ditemukan misalnya seseorang yang berhasil dalam

pada dasarnya tidak lepas dari pengukuran IQ yang hanya ditekankan pada

kemampuan matematis-logis dan linguistik seseorang.

Setiap anak cerdas, tidak ada yang berkembang sebagai anak

bodoh. Menurut Suparno (2004:13) setiap orang menpunyai kemampuan

yang bermacam-macam, intelegensi bukanlah tunggal. Gardner dalam

Suparno (2004:19) menyebutkan saat ini ada sembilan intelegensi yang

diterima yaitu :

a. Intelegensi linguistik (linguistic intelligence).

Intelegensi linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata

baik secara verbal maupun tertulis. Kemampuan seperti ini biasanya

dimiliki oleh para penulis/jurnalis dan pemain teater.

b. Intelegensi matematis-logis (logical-mathematical intelligence).

Kecerdasan matematis-logis lebih berkaitan pada kemampuan

matematis dalam penggunaan bilangan dan logika. Orang-orang dengan

intelegensi matematis logis yang menonjol akan lebih mudah

mengabstraksikan suatu persoalan dan cara pikirnya memiliki alur

sehingga mudah mengembangkan pola sebab akibat atau sering disebut

sebagai pola pikir ilmiah. Oarang seperti ini sangat cocok

berkecimpung dibidang sains.

c. Intelegensi ruang (spatial intelligence).

Intelegensi ruang merupakan kemampuan seseorang dalam menangkap

d. Intelegensi kinestik-badani (bodily-kinesthetic intelligence).

Intelegensi kinestetik-badani biasanya ditemui pada seorang aktor atau

penari. Kecerdasan kinestetik badani adalah keahlian menggunakan

tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan, jadi semua hal

yang ingin mereka sampaikan diekspresikan melalui bahasa tubuh.

e. Intelegensi musikal (musical intelligence).

Intelegensi usikal adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan

dalam bentuk musik seperti yang dimiliki oleh para musisi.

f. Intelegensi interpersonal (interpersonal intelligence).

Kemampuan untuk menangkap dan membuat pembedaan dalam

perasaan, intensi, motivasi dan perasaan orang lain

g. Intelegensi intrapersonal (intrapersonal intelligence).

Pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara

adaptif berdasar pengenalan diri itu. Keseimbangan diri seseorang

termasuk dalam intelegensi intrapersonal.

h. Intelegensi lingkungan/naturalis (naturalist intelligence).

Intelegensi naturalis lebih berkaitan dengan pengenalan pada alam,

flora dan fauna yang bersifat biologis. Kemampuan seperti ini dimiliki

oleh seorang pecinta alam.

i. Intelegensi eksistensial (existential intelligence).

Intelegensi eksistensial lebih berupa kemampuan untuk berfikir

Ke-sembilan intelegensi menurut Gardner tersebut dimiliki oleh

setiap orang. Namun pada umumnya seseorang hanya menguasai beberapa

keahlian saja. Misalnya seorang anak yang terlihat lebih menonjol pada

bidang sains mungkin lemah dalam bidang musik. Sebagai penggambaran

yang lebih nyata lagi yaitu tentang pernyataan tentang jenius seperti

Einstein, ilmuwan sehebat Einstein belum tentu mampu menghasilkan

deretan notasi musik yang indah untuk didengar. Atau mungkin sebaliknya

pernyataan yang diajukan kepada Mozart sang maestro musik, apakah

mampu menjawab fenomena alam dengan gagasan pasti maupun

pembuktian rumus yang tidak terbantahkan?

Kecerdasan matematis-logis seseorang tidak menjamim bahwa

orang tersebut dapat melakukan segala hal. Dari contoh tersebut diatas

dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa orang yang sangat cerdas

sekalipun memiliki kelemahan dalam bidang-bidang tertentu.

Idealnya prestasi anak atau siapapun yang sedang mengalami

proses belajar dapat “tereksploitasi” dengan baik jika disesuaikan dengan

minat dan ketertarikannya dalam suatu bidang. Dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa sebenarnya apa yang ingin disampaikan guru dapat

diserap dengan baik oleh siswa jika diajarkan dengan metode yang sesuai

dengan kecerdasan yang menonjol pada diri anak itu. Hanya yang menjadi

masalah berikutnya adalah bukan suatu hal mudah untuk mengetahui

tersebut untuk siswa yang pada dasarnya memiliki kemampuan

berbeda-beda.

C. Rumusan Masalah.

Setiap anak berkembang dengan pemikiran mereka yang bersifat

personal dengan latar belakang pengetahuan yang jelas berbeda. Pengetahuan

awal anak terbentuk karena pengalaman belajar dari lingkungan yang

berbeda-beda juga pada masing-masing individu. Teori Piaget menyebutkan bahwa

pemikiran anak akan berkembang sesuai dengan fase yang mereka lalui, mulai

dari sensomotorik, pemikiran konkrit baru pemikiran abstrak. Maka dalam

mempelajari IPA, anak juga perlu memulai dari kejadian atau peristiwa yang

konkrit sebelum dihadapkan pada sesuatu yang abstrak.

Masalah yang akan dikaji adalah: “Bagaimana pemahaman anak tentang peristiwa yang biasa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari?”. Di dalam penelitian ini, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang dipilih adalah bentuk bumi dan peristiwa siang dan malam.

D. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman siswa tentang bumi

E. Manfaat.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai bahan wacana

dalam menghadapi pembelajaran pada anak-anak, sehingga dapat

“menginspirasi” peneliti lain.

Sebagai wacana hendaknya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi

guru pada level pendidikan dasar dan menengah agar dapat menempatkan diri

di tengah-tengah siswa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari metode

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan

kualitatif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan hanya

untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu. Metode ini dipilih karena

peneliti hanya ingin mengungkapkan sejauh mana anak mampu melihat

sebuah fenomena yang berhubungan dengan fisika dan menganalisis keadaan

tersebut. Secara umum penelitian ini hanya bertujuan untuk melihat

pemahaman siswa dan keadaan pengetahuan awal siswa dalam sebuah

populasi tertentu.

“Pada proses penelitian untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu menelaah dan memilah pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang berharga, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (Poerwandari, 2005:56).”

B. Partisipan Penelitian

Subyek penelitian ini adalah enam orang siswa Sekolah Dasar di SD

Timbulrejo; Sleman dan SD N Nusawungu V; Cilacap. Beberapa siswa

diambil secara acak pada siswa Sekolah Dasar kelas III dan kelas VI. Hasil

yang diperoleh dalam penelitian bersifat studi kasus karena subjek diambil

secara random dan hanya mewakili populasi tertentu sehinggga tidak dapat

dijadikan acuan secara mutlak untuk penelitian selanjutnya.

C. Desain Penelitian.

Penelitian terbatas pada ruang lingkup yang kecil, hal ini dikarenakan

subjek hanya beberapa orang saja sehingga pengambilan data dilakukan pada

kelompok kecil. Anak harus dibuat agar merasa senyaman mungkin selama

penelitian.

Setiap anak boleh menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan

yang mereka miliki, sekalipun jawaban yang dikemukakan anak salah. Dari

pendapat yang terlontar ini kemudian dilakukan wawancara lebih lanjut untuk

mengetahui alasan mereka mengemukakan pendapat tesebut. Setiap kali anak

berpendapat tidak diharuskan untuk mengemukakannya secara lisan, mereka

boleh saja menulis dalam bentuk karangan atau menggambar sesuai dengan

apa yang mereka pikirkan.

Bagan proses penelitian adalah sebagai berikut:

• Observasi

pengetahuan anak SD

• Analisis awal

Pengambilan data dengan lembar kerja

Tahap penelitian sebagai berikut:

1. Sebelum pengambilan data dimulai, proses pertama yang dilakukan

peneliti adalah melakukan observasi pengetahuan anak. Observasi ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peta pengetahuan anak

sehingga peneliti dapat menentukan pertanyaan apa saja yang dapat

digunakan untuk menggali pemahaman anak tentang materi bumi dan

peristiwa siang-malam. Materi yang dipilih disesuaikan dengan silabus

pelajaran IPA kelas VI Sekolah Dasar.

Subyek observasi berbeda dengan responden penelitian, subyek observasi

diberikan 9 pertanyaan tertulis kemudian dilanjutkan wawancara tidak

tersruktur dengan ruang lingkup bahasan materi bumi dan peristiwa

siang-malam. Berdasarkan hasil obsetrvasi ini lalu disusun 3 pertanyaan dalam

lembar kerja dan daftar pertanyaan wawancara.

(Lembar kerja dan daftar pertanyaan wawancara lihat lampiran)

2. Pada tahap pengambilan data yang pertama siswa diberi lembar kerja

(LKS) berisi pertanyaan tentang materi bumi. Siswa diminta untuk

mengisi LKS dengan jawaban berupa tulisan maupun gambar. Jawaban

responden juga tidak harus benar, responden mengisi LKS sesuai dengan

pengetahuan yang dimiliki.

Daftar pertanyaan (lihat lampiran)

3. Tahap pengambilan data yang ke dua adalah wawancara responden,

setelah responden selesai mengisi LKS kemudian responden diwawancara

terstruktur karena wawancara hanya mengikuti alur jawaban responden

meskipun peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan

wawancara yang disusun peneliti hanya sebagai patokan mengenai hal-hal

apa saja yang harus digali lebih jauh dari anak.

Daftar pertanyaan wawancara (lihat lampiran)

4. Dari data yang sudah diperoleh baik itu dari lembar kerja, transkrip

wawancara maupun pengamatan kemudian dianalisis.

D. Waktu dan Tempat.

1. Waktu penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2008.

2. Tempat penelitian.

Sekolah Dasar Negeri Timbulrejo; Sleman; Yogyakarta dan Sekolah

Dasar Negeri Nusawungu V; Cilacap; Jawa Tengah.

E. Validitas.

Untuk instrumen berupa lembar kerja, validitas data dilihat dari

kesesuaian jawaban yang dikemukakan anak dalam lembar kerja dengan teori

yang ada. Namun meskipun demikian tidak ada jawaban salah untuk anak,

apapun yang dikemukakan anak itulah yang akan dianalisis karena setiap anak

mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing berdasarkan

melalui proses sampai ahirnya menarik sebuah kesimpulan dan

mengemukakannya dengan cara mereka.

Sedangkan untuk metode wawancara instrumen penelitian berupa alat

rekam (recorder). Untuk menguji instrumen yang digunakan pada

pengambilan data, peneliti hanya memandang dari segi validitas isi (content

validity). Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas isi apabila sesuai

dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu instrumen dibuat sungguh-sungguh

dan sesuai tujuan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data.

1. Pengisian Lembar kerja.

Lembar kerja berisi pertanyaan untuk lebih mengarahkan anak dalam

mengemukakan ide mereka mengenai sebuah topik dalam hal ini adalah

topik mengenai bumi. Meskipun lembar kerja berupa urutan pertanyaan

namun anak tidak diharuskan mengemukakan ide mereka dalam bentuk

tulisan atau karangan, mereka diperbolehkan mengutarakan gagasan

mereka dengan gambar-gambar.

2. Wawancara

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan tidak terstruktur, disesuaikan

dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Wawancara hanya berpedoman

pada alur pemikiran anak tanpa dilakukan treatment terlebih dulu. Dengan

diberi kesempatan mengemukakan jawaban mereka tanpa pengaruh dari

peneliti.

3. Pengamatan

Untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti melihat dari perilaku

anak selama penelitian berlangsung dan transkrip wawancara dengan

responden. Selanjutnya transkrip wawancara dianalisis dan dilihat

kesesuaiannya.

G. Instrumen Penelitian

1. Lembar Kerja

Lembar kerja berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena alam

yang biasa dilihat oleh anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Recorder

Recorder digunakan untuk merekam wawancara. Wawancara ini sendiri

bersifat fleksibel, untuk mengetahui pengetahuan awal anak.

3. Lembar Pengamatan

Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pengambilan data

berlangsung.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah berupa

analisis deskriptif melalui wawancara, gambar, cerita lisan atau bahkan

Ketika dihadapkan pada sebuah soal setiap anak pasti akan cenderung

berpendapat menurut apa yang mereka yakini, bagaimana pendapat ini

diungkapkan mungkin berbeda antara anak yang satu dengan lainya. Disini

anak akan diberi kebebasan lebih untuk mengemukakan ide dengan cara

mereka sendiri misalnya dengan gambar atau tertulis.

Penelitian ini cenderung menggunakan analisis data secara kualitatif.

Setiap pertanyaan dalam lembar kerja yang diberikan pada siswa mewakili

tahap prediksi, observasi dan penjelasan mengenai apa yang mereka lihat dari

percobaan. Kemampuan anak dalam mengemukakan gagasan ilmiah dapat

dilihat dari lembar kerja yang diisi saat percobaan berlangsung. Kemampuan

anak mengemukakan gagasan sendiri dilihat dari penjelasan mereka mengenai

fenomena yang disajikan peneliti.

Selain dari data hasil pekerjaan pada lembar kerja, data juga diperoleh

dari wawancara. Data yang sudah diperoleh dari wawancara kemudian diubah

menjadi bentuk narasi tertulis yang menggambarkan proses wawancara

tersebut. Transkrip wawancara dan observasi dikaji oleh peneliti dengan cara

mengikuti pola jawaban anak. Selain dari hasil transkrip wawancara, perilaku

anak selama proses pengambilan data berlangsung juga tidak luput dari

perhatian peneliti. Sikap anak ini yang dapat dijadikan indikasi sejauh mana

mereka mampu menyelesaikan masalah.

Sesuai dengan teori Piaget, anak dengan rentang usia antara 7-12 tahun

anak sudah mempunyai kecakapan logis walaupun kemampuan mereka masih

terbatas pada benda-benda yang bersifat konkret.

Setiap jawaban yang dikemukakan anak akan dianalisis untuk melihat

sejauh mana tahapan dalam metode ilmiah terpenuhi. Apakah anak sudah

mampu melalui tahap prediksi, observasi dan penjelasan.

Tahap analisis data :

1. Analisis data tertulis responden.

Analisis data dimulai dari proses pengelompokan kasar jawaban anak

berdasarkan jawaban dalam lembar kerja, pengelompokan hanya berdasar

jawaban anak. Hal ini dikarenakan jawaban anak dalam lembar kerja

berupa jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti

dalam lembar kerja.

2. Mengubah data wawancara menjadi narasi tertulis.

Pengolahan data wawancara dan pengamatan dimulai dengan mengubah

hasil rekaman wawancara menjadi narasi tertulis atau transkripsi. Dalam

transkrip wawancara ini akan telihat pendapat anak secara lebih jelas

bagaimana pemahaman anak tentang bumi dan peristiwa siang-malam

disertai alasan yang melatar belakangi jawaban mereka. Dari hasil

wawancara juga akan terlihat dari mana anak memperoleh informasi

pengetahuan yang mereka ungkapkan.

3. Pengelompokan data.

Tahap terakhir yaitu pengelompokan jawaban atau pengkategorian data

data berdasarkan pada jawaban tertulis anak yang kemudian diperjelas

dengan pengungkapan gagasan pada proses wawancara. Kriteria

pengkategorian bukan hanya dilihat dari benar atau salah jawaban anak

namun ditentukan juga oleh beberapa faktor antara lain sumber jawaban

anak, alasan anak mengemukakan pendapat atau jawaban.

Pengkategorian data ini dibagi dalam 4 proses yaitu:

a) Setelah data wawancara diperoleh kemudian dilihat pendapat yang

dikemukakan anak, kemudian disesuaikan dengan data tertulis hasil

pengisian lembar kerja.

b) Ditarik sebuah garis besar atau inti jawaban anak baik tertulis maupun

wawancara sebagai data responden. Untuk memperjelas keterangan

jawaban anak pada kolom data, penulis menyertakan kalimat yang

menyatakan pendapat anak (dikutip dari transkrip wawancara).

c) Peneliti mengelompokan beberapa pendapat anak yang terlihat

mengarah pada sebuah kesimpulan yang sama.

d) Setelah data dikelompokan kemudian dilihat alasan atau latar belakang

jawaban anak, apa alasan anak mengungkapkan jawabannya tersebut.

Setelah alasan anak mengemukakan jawaban diperoleh kemudian

dilihat juga dari mana anak memperoleh informasi mengenai pendapat

yang dikemukakan. Selain itu dilihat juga faktor apa sajakah yang

mempengaruhi jawaban anak, misalnya faktor agama atau anak hanya

e) Yang terakhir adalah data dikategorikan berdasarkan bagaimana

pendapat anak diperoleh, apakah melalui pemahaman konsep yang

sudah diterima dari sekolah, apakah anak belajar otodidak dari

lingkungan seperti misalnya membaca buku tanpa memahami apa yang

mereka pelajari, atau anak tidak memiliki dasar sama sekali dan hanya

mengkaitkan dengan ilmu agama yang sudah diperoleh lebih dahulu.

Menurut Boyatzis dalam (Poerwandari, 2005:152) analisis penelitian

kualitatif memerlukan kemampuan dan kompetensi tertentu:

1. Kemampuan mengenali pola (pattern recognition) yaitu kemampuan

melihat pola-pola dalam informasi yang terkesan acak dan tidak beraturan.

Untuk memungkinkan hal ini, peneliti harus memiliki keterbukaan dan

keluwesan konseptual.

2. Kemampuan melakukan perencanaan dan penyusunan sistem terhadap

data (planning and systems thinking) yakni hal yang memungkinkan

peneliti mengorganisasi pengamatannya dan mengidentifikasi pola-pola

menjadi sistem yang dapat digunakan untuk pengamatan (usable system

for observation). Suatu hal yang juga dapat digunakan oleh peneliti lain,

atau dapat digunakan oleh peneliti yang sama dalam kesempatan berbeda.

3. Pengetahuan mengenai hal-hal relevan dengan topik yang diteliti

merupakan hal yang krusial. Melakukan penelitian kualitatif mencakup

juga emosi, nilai-nilai (value-laden), prakonsepsi teoritis, pilihan-pilihan

4. Hal yang paling mutlak dalam menggunakan analisis tematik adalah

dimilikinya kompleksitas kognitif dalam beenak peneliti. Kompleksitas

kognitif meliputi kemampuan mempersepsi sebab-sebab ganda (miltiple

causality), menemukan variabel-variabel yang berbrda sejalan dengan

waktu dan variasi lain, juga kemampuan untuk mengkonseptualisasi

sistem hubungan.

5. Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah empati dan objektivitas

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di dua Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri

Timbulrejo, Sleman dan SD Negeri Nusawungu V Cilacap pada bulan

Oktober 2008. Responden penelitian ini adalah siswa kelas III dan VI yang

berjumlah 6 orang. Reponden diambil secara acak dari 2 sekolah berbeda,

masing-masing 2 orang siswa kelas III dan 2 orang kelas VI SD Negeri

Timbulrejo, Sleman; serta 2 orang responden kelas VI SD Nusawungu V

Cilacap. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu Sleman;

Yogyakarta dan Cilacap; Jawa Tengah bukan dengan maksud sebagai

perbandingan apakah dengan latar belakang budaya yang berbeda juga akan

mempengaruhi cara pandang anak terhadap sesuatu yang sering mereka

temui/alami dan notabene merupakan bagian dari pengetahuan sains.

Penelitian ini bersifat langsung, peneliti secara langsung memberikan

perlakuan-perlakuan kepada responden untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman anak Sekolah Dasar (SD) kelas III dan VI tentang materi bumi.

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2008.

Pengambilan data ini dibagi menjadi dua tahap; yaitu pengisian lembar kerja

yang meliputi pertanyaan tentang bumi dan peristiwa siang-malam serta tahap

ke dua adalah wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak

tentang materi ini. Pengambilan data ini dilakukan secara langsung dalam

waktu sehari, setelah anak mengerjakan lembar kerja kemudian dilanjutkan

dengan wawancara

Gambar 1. Anak mengisi LKS Gambar 2. Wawancara

Dalam pengambilan data, peneliti tidak memberikan materi prasyarat

terlebih dahulu, karena yang ingin dilihat adalah pemahaman anak tentang

materi bumi dan pengetahuan awalnya baik itu dari sekolah maupun pengaruh

lingkungan.

Penelitian dan pengambilan data berlangsung dengan proses sebagai

berikut. Tahap pertama pengambilan data; anak hanya diminta untuk mengisi

lembar kerja yang sudah disiapkan peneliti, lembar kerja ini berisi tiga

pertanyaan yang semuanya berhubungan dengan materi bumi (lihat lampiran).

Responden boleh menuliskan apa saja dalam lembar kerja ini, bahkan jika

responden lebih nyaman dengan gambar-gambar, jawaban dilembar kerja

boleh juga dalam bentuk gambar.

Jawaban anak dalam lembar kerja masih belum cukup untuk

mengetahui pemahaman tentang materi bumi. Oleh karena itu pengambilan

data kemudian dilanjutkan dengan tahap ke dua yaitu wawancara responden.

Wawancara yang dilakukan bersifat personal dan tidak terstruktur, artinya

dengan kebutuhan/kelengkapan data. Selain itu selama pengambilan data,

responden boleh mengajukan pertanyaan kepada peneliti.

B. Data.

Pemahaman anak terhadap materi bumi diketahui melalui pengisian

lembar kerja yang dilakukan oleh anak, wawancara dan pengamatan oleh

peneliti. Berikut ini adalah rangkuman data pemahaman anak tentang materi

bumi yang diambil dari lembar kerja, hasil tanskrip wawancara dan

pengamatan.

1. Seperti apa bentuk bumi?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Bumi bulat seperti bulan

S1 belum pernah mendapat

materi tentang bumi di

Sekolah.

S1 membandingkan bentuk

bumi yang bulat dengan bulan,

karena dalam pengertian S1

bulan itu benar-benar bulat.

S3 Bumi berbentuk bulat

S3 belum pernah diajari materi

bumi Di Sekolah.

S3 berpendapat bahwa bumi

berbentuk bulat karena sudah

menjadi ciptaaan Tuhan Yang

Maha Esa dan tidak mungkin

berbentuk lain. S3

mencontohkan bentuk bumi

yang kotak akan aneh dan

tidak akan dapat berputar

Pengetahuan

awal yang

diperoleh dari

lingkungan di

(rotasi).

S2 Bumi bulat seperti bola

S2 menyimpulkan bahwa bumi

itu berbentuk bulat dari

pelajaran di Sekolah, dengan

melihat globe yang pernah

dibawa guru ketika

mengajarkan materi tentang

bumi.

S4 Bumi berbentuk bulat seperti bola

S4 hanya dapat menjawab

bumi bulat seperti bola karena

pernah diajarkan di sekolah.

S5 Bentuk bumi bulat seperti bola

Pemahaman S5 tentang bentuk

bumi diperoleh dari membaca

buku pelajaran.

S6 Bumi berbentuk bulat seperti bola

Bumi berbentuk bulat pada

dimisalkan seperti bola ping

pong oleh S6.

Pengetahuan

awal yang

diperoleh dari

sekolah

2. Alasan/bukti bahwa bumi bulat?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Karena sudah pasti

Tidak dapat menjawab

karena belum diajarkan di

S6 Globe. tahu dari pelajaran di Sekolah

S5 Dari buku

S5 mendapat

pengetahuan bahwa bumi

bulat dari buku yang

pernah dibaca, meskipun

S5 sendiri tidak tahu

alasannya.

Kalau bumi kotak tidak

bisa berputar.

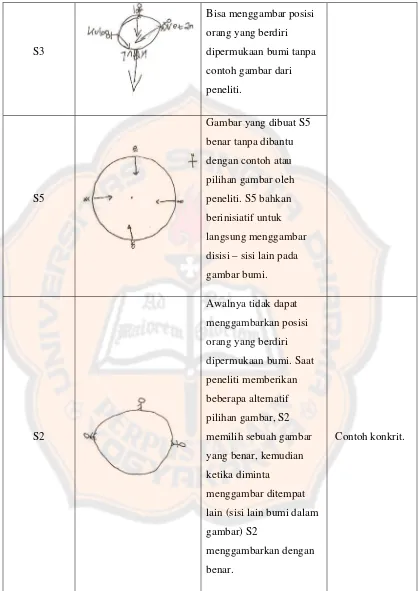

3. Gambar posisi orang yang berdiri diatas permukaan bumi?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1

Langsung dapat

menggambar posisi orang

yang berdiri dipermukaan

bumi dengan benar saat

peneliti mengajukan

pertanyaan.

Pemahaman

S3

Gambar yang dibuat S5

benar tanpa dibantu

disisi – sisi lain pada

gambar bumi.

lain (sisi lain bumi dalam

gambar) S2

menggambarkan dengan

benar.

S4

S4 memilih salah satu

alternatif gambar yang

dicontohkan peneliti,

jawaban benar tetapi

terlihat tidak yakin dan

asal menunjuk.

S6

Harus diberikan contoh

terlebih dahulu sebelum

dapat menggambarkan

posisi orang yang berdiri

dipermukaan bumi.

Namun setelah diberi

contoh, S6 dapat dengan

cepat menangkap yang

dimaksudkan peneliti

4. Apakah semua benda jatuh ke bumi?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Semua benda jatuh ke

bumi Karena keajaiban.

Pengaruh

lingkungan dan

budaya.

S3 Tidak semua benda jatuh ke bumi

Awan dianggap sebagai

benda dan awan tidak

jatuh ke bumi.

Pengalaman

belajar.

S2 Semua benda jatuh ke

bumi Gaya gravitasi.

S4 Semua benda jatuh ke

bumi Gaya gravitasi.

S5 Semua benda jatuh ke

bumi Gaya gravitasi.

S6 Semua benda jatuh ke

bumi Gaya gravitasi.

5. Yang menyebabkan benda jatuh ke bumi?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Keajaiban dari langit

Semua benda jatuh karena

sesuatu yang sudah pasti dan

tidak dapat dijelaskan dengan

teori ilmiah.

Pengaruh

lingkungan.

S3 Tidak dipegangi

Benda dapat jatuh ke bumi kalau

tidak dipegangi.

Misalnya buah yang ada

dipohon, tidak jatuh karena ada

batang yang menahan agar buah

tidak jatuh.

Pengalaman

belajar dari

lingkungan.

S2 Gaya gravitasi

Gaya magnet yang ada di bumi

yang dapat menarik semua

benda agar tidak melayang

diatas permukaan bumi.

S4 Gaya gravitasi

Gaya yang membuat benda akan

jatuh lagi ke bumi jika dilempar

ke atas

S5 Gaya gravitasi Gaya yang menarik

S6 Gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah tarikan menuju bumi

6. Peristiwa terjadinya siang dan malam?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Bumi yang bergerak

Tidak dapat menentukan

bumi berputar dari mana

kearah mana (arah mata

angin) maupun arah

S4 Matahari mengelilingi bumi.

Bumi berputar dari timur

ke barat karena bumi yang

bergerak, bukan matahari.

searah dari barat ke timur,

S2 tidak bisa menjawab

bagaimana arah putaran

bumi (searah putaran

jarum jam atau

berlawanan) sekalipun

sudah diberi contoh

konkret dengan jeruk yang

diumpamakan sebagai

bumi.

S3 Bumi berputar

Setelah melihat gambar

S3 menjawab arah putaran

bumi dari barat ke timur

searah putaran jarum jam.

S6 Bumi berputar pada porosnya

Bumi berputar dari timur

ke barat, namun belum

bisa menunjukkan

bagaimana arah putaran

bumi.

7. Waktu yang diperlukan bumi berotasi?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 24 jam

Hanya menjawab 1 hari,

8. Saat bumi berotasi dan berevolusi apakah matahari juga ikut bergerak (rotasi/revolusi)?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Tidak. Yang bisa berputar hanya bumi.

S2 Matahari tetap diam.

Anak menganggap bahwa

S3 Matahari ikut berputar. Matahari berputar seperti

putaran bumi (rotasi) Konsep.

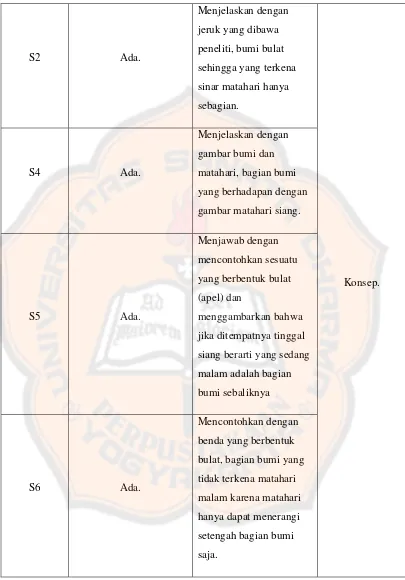

9. Jika ditempat tinggal sekarang malam, adakah ditempat lain yang sedang siang?

Responden Data responden Keterangan Kategori

S1 Ada.

Jika tempat tinggal S1

sekarang sedang siang,

tempat tinggal S3 dan

Arab.

Pegalaman

belajar dari

S2 Ada.

siang berarti yang sedang

malam adalah bagian

bumi sebaliknya

S6 Ada.

Mencontohkan dengan

benda yang berbentuk

bulat, bagian bumi yang

C. Hasil.

1. Kelas III

a. Seperti apakah bentuk bumi?

Meskipun kepada responden belum pernah diajarkan materi

bumi disekolah, responden dapat menjawab bentuk bumi adalah bulat.

Pada dasarnya jawaban dua anak sesuai dengan konsep yang ada pada

pelajaran sains hanya saja alasan yang dikemukakan oleh responden

tidak berdasarkan pada konsep-konsep sains. Meskipun jawaban

responden sama namun latar belakang jawaban mereka juga ternyata

sangatlah berbeda. Responden menggambarkan bentuk bumi yang

bulat dengan membandingkan bentuk bumi dan sesuatu yang pernah

mereka lihat dimana benda tersebut notabene berbentuk bulat.

S1 membandingkan bumi berbentuk bulat seperti bulan, karena

kemungkinan S1 sudah sering melihat gambaran yang lebih konkrit

tentang bentuk bulan melalui film-film anak yang ada ditelevisi

ataupun dari buku-buku cerita anak yang terkadang disisipi gambar

ilustratif. Sedangkan S3 menganggap bentuk bumi yang bulat

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sudah pasti.

Jawaban S3 tersebut lebih mengacu pada pelajaran agama yang sudah

pernah diperoleh anak. Bahkan anak mengungkapkan jika bentuk

bumi adalah kotak maka tidak akan dapat berputar.

Selain itu anak juga ternyata dapat menggambarkan posisi

![gambar (gambar 1.1)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/95.595.101.496.148.731/gambar-gambar.webp)

![gambar], kalau susah digambar diputar kertasnya.”](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/96.595.97.506.71.757/gambar-kalau-susah-digambar-diputar-kertasnya.webp)

![gambar bumi (gambar 2.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/101.595.96.514.105.724/gambar-bumi-gambar.webp)

![gambar orang yang dimaksudkan tegak lurus dengan permukaan bumi (gambar 3.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/105.595.100.505.97.752/gambar-orang-dimaksudkan-tegak-lurus-permukaan-bumi-gambar.webp)

![gambar (gambar 4.2)]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1660744.2072725/110.595.100.506.101.748/gambar-gambar.webp)