118

SCIENTIA

Jurnal Farmasi dan Kesehatan

Diterbitkan oleh Universitas Perintis Indonesia setiap bulan Februari dan Agustus Website : http://www.jurnalscientia.org/index.php/scientia

11 (1) ; 118-131, 2021

Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Outcome Pasien Infeksi Saluran

Kemih Di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Norma Susanti1*, Shirly Kumala1, Hesty Utami R1, Ahmad Subhan2.

1

Magister Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan

2

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan *email: norma.susanti13@gmail.com

ABSTRAK

Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan istilah umum untuk menyatakan adanya pertumbuhan bakteri di dalam saluran urin. Sebagian besar pasien ISK diperburuk dengan adanya penyakit lain seperti penyakit DM dan penyakit ginjal. Selain itu, terpasangnya kateter urin juga dapat mempengaruhi

outcome klinis pasien ISK. Pemberian antibiotik dibutuhkan untuk pasien ISK dan pengobatan ISK yang tidak tepat dapat menyebabkan urosepsis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik demografi dan klinis pasien ISK, menganalisis ketepatan penggunaan antibiotik pasien ISK serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi outcome pasien ISK di RSUP Fatmawati. Penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan metode cross sectional dengan melihat rekam medik pasien yang terdiagnosa ISK pada periode Januari-September 2018. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 98 pasien. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan metode regresi logistik berganda program SPSS. Pasien dengan jumlah terbanyak pada usia lebih dari 53 tahun yaitu 56 pasien (57,1%), jenis kelamin perempuan 57 pasien (58,2%), pendidikan formal terakhir SMA 42 pasien (42,9%), penjaminan biaya melalui JKN 90 pasien (91,8%) dan ruang perawatan di ruang teratai 53 pasien (54,1%). Karakteristik klinis pasien ISK dengan jumlah terbanyak dengan lama dirawat kurang dari 14 hari sebanyak 65 pasien (66,3%), status gizi pasien ISK awal masuk ruang rawat berisiko malnutrisi sebanyak 54 pasien (55,1%), terpasang kateter urin sebanyak 67 pasien (68,4%), dilakukan kulturisasi sebanyak 50 pasien (51,0%), tidak mempunyai riwayat ISK dan penyakit DM masing-masing sebanyak 63 pasien (64,3%), dan tidak mempunyai penyakit ginjal sebanyak 54 pasien (55,1%). Kualitas penggunaan antibiotik empiris yang tepat pada pasien ISK sebesar 81,6%. Faktor yang dominan mempengaruhi outcome pasien ISK adalah riwayat ISK dengan OR = 5,552 (95%Cl = 1,548-19,912), penyakit ginjal dengan OR = 13,666 (95%Cl = 3,017-61,913) dan penggunaan antibiotik tidak tepat dengan OR = 4,800 (95%Cl = 1,279-18,015). Faktor-faktor yang mempengaruhi outcome pasien ISK yaitu pasien ISK yang mempunyai riwayat ISK, penyakit ginjal dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat mempunyai keterkaitan yang kuat dengan perburukan kondisi pasien ISK yang dirawat

Kata kunci : Infeksi saluran kemih, faktor risiko, outcome

ABSTRACT

Urinary Tract Infection (UTI) is a general term to define bacterial growth in the urinary tract. Mostly, UTI patients also have other diseases such as diabetes mellitus and kidney disease. In addition,

119

the use of a urinary catheter can affect the clinical outcome of UTI patients. Administration of antibiotics is required for UTI patients and inappropriate treatment of UTI may lead to urosepsis. This study aimed to analyze the demographic and clinical characteristics of UTI patients, the appropriateness of antibiotic use and to determine the factors that influence the outcome of UTI patients. Methods: This study was conducted retrospectively using a cross sectional method by reviewing the medical records of patients diagnosed with UTI in the period of January-September 2018. There were 98 patients who met the inclusion criteria. The risk factors were identified following univariate, bivariate, and multivariate logistic regression analysis using SPSS. Results: 56 patients (57.1%) aged more than 53 years old, 57 patients (58.2%) were female, 42 patients (42.9%) had senior high school education as the highest academic qualification, 90 patients (91.8%) had government health insurance and 53 patients (54.1%) were hospitalized in Teratai rooms. The clinical characteristics of UTI patients are as follows: 65 patients (66.3%) were hospitalized for less than 14 days, 54 patients had some risks of malnutrition (55.1%), 67 patients (68.4%) had urinary catheter, 50 patients (51.0%) had culture examination, 64 patients (64.3%) had no history of UTI and diabetes and 54 patients (55.1%) had normal kidney function. The quality of appropriate empirical antibiotic use in UTI patients was 81.6%. Factors that significantly influenced the outcome of UTI patients included history of UTI with OR = 5.552 (95% Cl = 1.548-19.912), kidney disease with OR = 13.666 (95% Cl = 3.017-61.913) and inappropriate use of antibiotics with OR = 4.800 (95%Cl = 1.279-18.015).Conclusion: Factors that influence the outcome of UTI patients are those who have history of UTI,

kidney disease and improper use of antibiotics which had strong association with deteriorating conditions in UTI patients.

Keywords : urinary tract infections, risk factors, outcomes

PENDAHULUAN

Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan istilah umum untuk menggambarkan adanya kolonisasi mikroba dalam urin dan pada struktur

traktus urinarius mulai dari ginjal sampai uretra

(M T, Moh Y., 2015). Menurut European

Association of Urology (EAU), salah satu masalah

Kesehatan yang paling sering terjadi adalah ISK yang memiliki beban finansial yang penting di tengah masyarakat. Di Amerika Serikat, ISK mencapai lebih dari 7 juta kunjungan dokter setiap tahunnya (Naber KG, Bergman B, Bishop MC, 2015). Data di Amerika Serikat pada tahun 2011 melaporkan lebih dari 250.000 kasus

pielonefritis akut tiap tahunnya (M T, Moh Y.,

2015). Menurut Kidney National Kidney and

Urologic Diseades Information Clearinghouse (NKUDIC), ISK merupakan penyakit infeksi

kedua tersering setelah infeksi saluran pernapasan dan sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahun (Sukandar, 2009). Hasil penelitian di bagian instalasi rekam medik RSUP Fatmawati menunjukkan bahwa jumlah pasien ISK rawat inap pada tahun 2010-2011 sebanyak 147 orang dan Sebagian besar diderita oleh perempuan, yaitu 90 orang (Pratiwi DS, 2013).

Pada umumnya ISK disebabkan oleh

bakteri, seperti Escherichia coli, Klebsiella

spp.,

Proteus

mirabilis,

Pseudomonas

aeruginosa dan Staphylococcus spp. Menurut

penelitian yang dilakukan, ISK sebagian besar

disebabkan oleh bakteri gram negative

terutama E. coli (

Sudoyo A, 2014).

Perempuan cenderung lebih sering

menderita ISK dibandingkan laki-laki. Pada

penelitian yang dilakukan di RS Bethesda

Yogyakarta tahun 2016 bahwa persentase

jenis kelamin pasien ISK terbanyak adalah

perempuan sebanyak 136 pasien (66%) dan

71 pasien laki-laki (34%) (

Dian P, 2018). Hal

ini

disebabkan

karena

bakteri

dapat

menjangkau kandung kemih dengan lebih

mudah pada wanita dibandingkan dengan

pria. Panjang uretra pada wanita lebih pendek

(sekitar 3-5 cm) daripada uretra pria (sekitar

15-18 cm) sehingga bakteri yang akan

menyerang mempunyai jarak yang lebih

pendek dan dekat untuk menginfeksi saluran

kemih. Uretra pada wanita letaknya juga

berdekatan

dengan

rectum

sehingga

mikroorganisme lainnya dapat dengan mudah

menjangkau uretra dan menyebabkan infeksi.

Selain itu, cairan prostat pada pria juga

memiliki

sifat-sifat

bakterisid

sehingga

menjadi pelindung terhadap infeksi oleh

kuman-kuman uropatogen (

Purnomo B, 2014).

120

ISK merupakan infeksi yang terjadi padaberbagai usia. Pada usia 1-5 tahun prevalensinya meningkat sekitar 4,5% pada laki-laki dan 0,5% pada perempuan. Prevalensi ISK meningkat secara signifikan pada manula. Bacteriuria meningkat 5-10% pada usia 70 tahun menjadi 20% pada usia 80%. Pada usia tua, seseorang akan mengalami penurunan system imun sehingga dapat mempermudah timbulnya ISK. Wanita yang telah menopause akan mengalami perubahan lapisan vagina dan penurunan esterogen sehingga akan mempermudah timbulnya ISK (Theresa A Rowe and Manisha Juthani-Mehta, 2013).

Insiden ISK meningkat bersamaan dengan pemakaian kateter urine yang memungkinkan bakteri yang invasi melakukan kolonisasi di sepanjang kateter urin yang menetap pada saluran kemih. Risiko bacteriuria meningkat 5-10% per hari setelah dipasang kateter dan bacteriuria dapat terjadi 90-100% pada penggunaan kateter jangka Panjang (Ikatan Ahli Urologi Indonesia, 2015). Pada penelitian yang dilakukan di RSUD Tugurejo semarang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemasangan kateter urin dengan kejadian ISK. Pasien dengan lama penggunaan kateter lebih dari 3 hari memiliki peluang untuk mengalami ISK sebesar 81 kali dibandingkan dengan pasien yang menggunakan kateter kurang dari 3 hari (Putri RA, Armiyati Y, Supriyono M, 2013).

ISK merupakan salah satu factor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik. Terjadinya ISK disertai dengan refluk vesikoureter akan memperbesar terbentuknya skar di ginjal yang akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Adanya hubungan yang signifikan antara Riwayat ISK dengan penyakit ginjal kronik terbukti secara statistik pada penelitian di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, orang dengan riwyat ISK mempunyai risiko 5 kali lebih besar terkena penyakit ginjal kronik dibandingkan orang yang tidak memiliki Riwayat ISK (Tjekyan S., 2014).

Kesesuaian penggunaan antibiotik menjadi salah satu hal yang paling penting untuk mecapai keberhasilan terapi, meliputi kesesuaian penggunaan jenis dan golongan obat serta dosis yang perlu diperhatikan. Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar sehingga obat yang dipilih memiliki efek terapi yang sesuai dengan jenis penyakitnya, ketepatan, cara pemakaian obat, dosis obat dan ketepatan penilaian kondisi pasien. Komplikasi ISK yang paling berat adalah

urosepsis dengan angka kematian yang masih tinggi antara 25-60% (Grabe M, Bartoletti R, Bjerklund-Johansen TE, 2016). Pengobatan ISK yang tidak tepat dapat menyebabkan infeksi ringan berkembang menjadi sepsis berat atau syok sepsis, atau dikenal dengan urosepsis (Bass PF, Jarvis JAW MC., 2003). Di Manado, RSUP Prof. Dr. R. D Kandou urosepsis menduduki peringkat ketiga diantara penyebab sepsis (Tambajong RN, Lalenoh DC KL, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan metode potong lintang (cross sectional). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik untuk menyajikan ketepatan penggunaan antibiotik dan faktor yang mempengaruhi

outcome pada pasien ISK.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosa ISK yang menjalani rawat inap di RSUP Fatmawati pada periode Januari 2018 hingga September 2018. Sampel pada penelitian ini adalah semua pasien rawat inap dengan diagnosa ISK yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi: pasien dewasa yang dirawat inap di RSUP Fatmawati dengan ISK sebagai penyakit utama atau penyakit penyerta dan tertulis dalam rekam medik. Kriteria eksklusi: wanita hamil, pasien ISK dengan penyakit infeksi lain, pasien ISK yang tidak mendapatkan terapi antibiotik, pasien dengan catatan medik tidak lengkap, pasien pulang paksa dan pasien kabur.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari catatan rekam medik RSUP Fatmawati periode Januari 2018 hingga September 2018. Data yang dikumpulkan jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir, jaminan biaya, ruang perawatan, lama perawatan, status gizi, pemasangan kateter, pemeriksaan kultur, Riwayat ISK, penyakit DM, penyakit ginjal, penggunaan antibiotik dan outcome pasien ISK. Data yang diambil adalah sejak pasien terdiagnosa ISK hingga pasien mengalami perbaikan atau perburukan.

Rancangan analisis data yang dilakukan: 1. Analisis statistik deskriptif: Data demografi

jenis kelamin, usia, Pendidikan, penjaminan biaya, ruang perawatan, lama perawatan, status gizi, pemasangan kateter, pemeriksaan kultur urin, Riwayat ISK, penyakit DM, penyakit ginjal dan penggunaan antibiotik.

121

2. Analisis kerasionalan antibiotik: Analisiskerasionalan antibiotik empiris maupun definitive secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan algoritma Gyssen.

3. Analisis statistik multivariat: Metode regresi logistik dengan SPSS untuk menganalisa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi

outcome pasien ISK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Demografi Pasien ISK

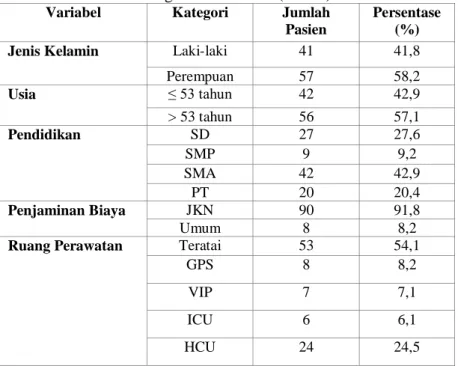

Karakteristik demografi passion ISK dapat dilihat pada tabel V.1 yang meliputi jenis kelamin, usia, Pendidikan, penjaminan biaya dan ruang perawatan.

Tabel V.1. Karakteristik Demografi Pasien ISK (n = 98)

Variabel Kategori Jumlah

Pasien

Persentase (%)

Jenis Kelamin Laki-laki 41 41,8

Perempuan 57 58,2 Usia ≤ 53 tahun 42 42,9 > 53 tahun 56 57,1 Pendidikan SD 27 27,6 SMP 9 9,2 SMA 42 42,9 PT 20 20,4 Penjaminan Biaya JKN 90 91,8 Umum 8 8,2

Ruang Perawatan Teratai 53 54,1

GPS 8 8,2

VIP 7 7,1

ICU 6 6,1

HCU 24 24,5

a. Jenis Kelamin.

Evaluasi berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui berapa banyak jumlah pasien laki-laki dan perempuan yang terdiagnosis ISK. Karakteristik demografi pasien ISK adalah 41 pasien laki-laki (41,8%) dan 57 pasien perempuan (58,2%). Pada penelitian ini pasien perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Beberapa penelitian mengenai karakteristik pasien ISK yang dilakukan sebelumnya juga mendapatkan hasil yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dian di RS Bethesda Yogyakarta tahun 2016 bahwa persentase jenis kelamin pasien ISK terbanyak adalah perempuan sebanyak 136 pasien (66%) dan 71 pasien laki-laki (34%) (Dian P., 2018).

Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan di RS Muhammadiyah Palembang tahun 2015 bahwa pasien ISK dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 pasien (60%) dan

laki-laki sebanyak 12 pasien (40%) (Reza AP, 2017). Perempuan lebih sering menderita ISK dibandingkan pria karena bakteri dapat menjangkau kandung kemih dengan lebih mudah pada wanita dibandingkan dengan pria. Panjang uretra pada wanita lebih pendek (sekitar 3-5 cm) daripada uretra pria (sekitar 15-18 cm), sehingga bakteri yang akan menyerang mempunyai jarak yang lebih pendek dan dekat untuk menginfeksi bagian saluran kemih. Uretra pada wanita letaknya juga berdekatan dengan rektum sehingga mikroorganime lainnya dapat dengan mudah menjangkau uretra dan menyebabkan infeksi. Selain itu, cairan prostat pada pria juga memiliki sifat-sifat bakterisid sehingga menjadi pelindung terhadap infeksi oleh kuman-kuman uropatogen (Purnomo B, 2014).

b. Usia.

Berdasarkan kelompok usia, pasien ISK dominan pada usia diatas 53 tahun

122

sebanyak 56 pasien (57,1%). Pada kelompokusia, nilai rata-rata usia pasien ISK adalah 53,76 ± 16,569. Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan di RS Muhammadiyah Palembang tahun 2015 bahwa pasien ISK dengan usia diatas 50 tahun sebanyak 16 pasien (53,3%) dan usia dibawah 50 tahun sebanyak 14 pasien (46,7%) (Reza AP, 2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Smeltzer dan Bare, yaitu pada usia lanjut akan terjadi peningkatan kerentanan terhadap penyakit. Pada usia di atas 50 tahun terjadi penurunan kemampuan dalam mempertahankan sterilitas baik pada kandung kemih maupun uretra (Smeltzer, SC dan Bare B, 2008). Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya fungsi atrofi timus. Involusi sel timus menyebabkan jumlah sel dan kualitas respons sel T semakin berkurang. Jumlah sel T memori meningkat namun semakin sulit untuk berkembang, terutama sitotoksik sel T (CD8+) dan sel Th1 (CD4) karena terjadi apoptosis. Sitotoksik sel T (CD8+) berperan dalam respons imun terhadap antigen pada sel yang diinfeksi dengan cara membunuh sel yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran infeksi, sedangkan sel Th1 (CD4) berperan membantu sel B untuk memproduksi antibody (Baratawidjaja KG, Rengganis I, 2012).

Pada laki-laki aktivitas antibakterial yang terkandung dalam sekresi prostat untuk melindungi uretra dan kandung kemih dari kolonisasi bakteri mengalami penurunan seiring dengan penuaan, sedangkan pada perempuan usia lanjut epitelium uretra mengalami atrofi akibat proses penuaan yang berakibat pada menurunnya kekuatan pancaran urine sehingga efektivitas pengeluaran bakteri melalui kandung kemih mengalami penurunan (Smeltzer, SC dan Bare B, 2008). Pada wanita yang telah menopause akan mengalami perubahan lapisan vagina dan penurunan estrogen sehingga akan mempermudah timbulnya ISK (Theresa A Rowe and Manisha Juthani-Mehta, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan di RSU Haji Surabaya tahun 2015 bahwa pasien dengan usia lebih dari 55 tahun mempunyai risiko 5,57 kali untuk mengalami ISK dibandingkan pasien dengan

umur kurang dari 55 tahun (Permata Sari EW, Prijono, 2015).

c. Pendidikan.

Berdasarkan data hasil tingkat pendidikan didapatkan 27,6% berpendidikan SD, 9,2% berpendidikan SMP, 42,9% berpendidikan SMA dan 20% berpendidikan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan SMA merupakan tingkat pendidikan terbanyak pada pasien ISK.

Hasil penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan terbanyak pada pasien ISK adalah SMA (44,8%) (Hasanah N, 2015). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan di RSUD Cengkareng (2015), pasien ISK paling banyak pada tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 39 orang (44,8%) (Hasanah N, 2015). Pengetahuan seseorang tentang kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi mempunyai kemungkinan pengetahuan mengenai kesehatan yang juga tinggi karena informasi yang didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan berpendidikan rendah (Soekidjo N, 2003). Tingginya pendidikan seseorang membuat mereka lebih mudah memahami informasi yang didapat dan membuat wawasannya luas serta mengerti pentingnya menjaga status kebersihan diri sendiri untuk mencegah suatu penyakit.

d. Penjaminan.

Dari 98 pasien, status pasien ketika masuk RS terdapat dua macam, yaitu BPJS dan umum. Dapat dilihat bahwa mayoritas pasien menggunakan asuransi pemerintah, yaitu sebanyak 90 orang (91,8%) dan yang menggunakan umum sebanyak 8 orang (8,2%).

e. Ruang Perawatan.

Berdasarkan kelompok ruang perawatan pasien ISK paling banyak dirawat di instalasi rawat inap teratai (penyakit dalam) yaitu sebanyak 53 pasien (54,1%). Untuk ruang rawat inap GPS/ Gedung Prof Soelarto (ortopedik) sebanyak 8 pasien (8,2%), ruang rawat VIP sebanyak 7 pasien (7,1%), ruang rawat inap ICU dan HCU yang masing-masing sebanyak 6 pasien (6,1) dan 24 pasien (24,5%).

123

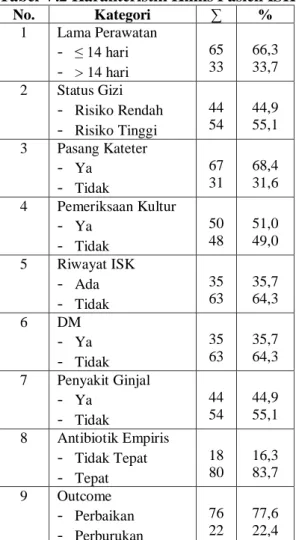

Karakteristik klinis pasien ISK dapat

dilihat pada Tabel V.2, meliputi lama

perawatan, status gizi, pemasangan kateter,

pemeriksaan kultur, riwayat ISK, penyakit

DM, penyakit ginjal dan ketepatan terapi

antibiotik.

Tabel V.2 Karakteristik Klinis Pasien ISK

No. Kategori ∑ % 1 Lama Perawatan

-

≤ 14 hari-

> 14 hari 65 33 66,3 33,7 2 Status Gizi-

Risiko Rendah-

Risiko Tinggi 44 54 44,9 55,1 3 Pasang Kateter-

Ya-

Tidak 67 31 68,4 31,6 4 Pemeriksaan Kultur-

Ya-

Tidak 50 48 51,0 49,0 5 Riwayat ISK-

Ada-

Tidak 35 63 35,7 64,3 6 DM-

Ya-

Tidak 35 63 35,7 64,3 7 Penyakit Ginjal-

Ya-

Tidak 44 54 44,9 55,1 8 Antibiotik Empiris-

Tidak Tepat-

Tepat 18 80 16,3 83,7 9 Outcome-

Perbaikan-

Perburukan 76 22 77,6 22,4 a. Lama Perawatan.Berdasarkan hasil lama masa rawat inap pasien ISK paling banyak dengan lama perawatan kurang dari 14 hari, yaitu 65 pasien (66,3%). Pada kategori lama rawat, nilai rata-rata lama rawat inap pasien ISK adalah 14,44 ± 11,626. Lamanya masa perawatan dikarenakan kondisi pasien yang belum membaik dan mendapatkan perawatan kembali.

b. Status Gizi.

Selain menurunnya status imunitas dan diabetes yang lazim meningkatkan risiko ISK secara umum, status gizi yang kurang juga merupakan salah satu keadaan yang meningkatkan kejadian ISK. Penilaian status gizi awal pasien masuk rumah sakit

sangat penting dilakukan secara rutin karena dapat menggambarkan status gizi pasien saat itu, mendeteksi pasien-pasien yang berisiko tinggi malnutrisi dan membantu mengidentifikasi perawatan gizi secara spesifik pada masing-masing pasien sehingga dukungan nutrisi yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatan status gizi pasien (Prasetyo WH, 2009). Menurut penelitian wahyu di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta menunjukkan bahwa pasien yang terpapar (malnutrisi) berisiko dirawat selama lebih dari 7 hari sebanyak 1,63 kali lebih besar daripada pasien yang tidak terpapar (tidak malnutrisi) (Prasetyo WH, 2009).

c. Pasang Kateter Urin.

Insiden ISK meningkat bersamaan dengan pemakaian kateter, pasien ISK yang memakai kateter sebanyak 67 pasien (68,4%) dan yang tidak memakai kateter sebanyak 31 pasien (31,6%). Kateter urin merupakan salah satu faktor risiko utama kejadian infeksi nosokomial saluran kemih (Smeltzer, SC dan Bare B, 2008). Kateter urin memungkinkan bakteri yang invasi melakukan kolonisasi di sepanjang kateter urin yang menetap pada saluran kemih. Adanya bakteri di saluran kemih ditunjukkan dengan adanya bakteri dalam urin (bakteriuria). Risiko bakteriuria meningkat 5-10% per hari setelah dipasang kateter dan bakteriuria dapat terjadi 90-100% pada penggunaan kateter jangka Panjang (Ikatan Ahli Urologi Indonesia, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan di RSUD Tugurejo semarang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemasangan kateter dengan kejadian ISK. Pada penelitian ini diperoleh adanya pengaruh antara lama penggunaan kateter dengan kejadian ISK pada pasien yang menggunakan kateter urin p= 0,0001 dengan OR 81,00 yang artinya pasien dengan lama penggunaan kateter lebih dari 3 hari memiliki peluang untuk mengalami ISK sebesar 81 kali dibandingkan dengan pasien yang menggunakan kateter kurang dari 3 hari (Putri RA, Armiyati Y, Supriyono M, 2013).

Pada penelitian lain di RSU Haji Surabaya (2015) menyatakan bahwa pasien dengan lama pemasangan kateter urin lebih

124

dari 7 hari mempunyai risiko 8,81 kali untukmengalami infeksi nosokomial saluran kemih dibandingkan pasien dengan lama pemasangan kateter urine kurang dari 7 hari (Permata Sari EW, Prijono, 2015). Penelitian tersebut mempunyai nilai Risk

difference sebesar 0,52 artinya sebanyak 52

dari 100 pasien yang terpasang kateter urine dapat terhindar dari infeksi nosokomial saluran kemih apabila dilakukan pemasangan kateter kurang dari 7 hari atau apabila dilakukan upaya penggantian kateter setiap 7 hari, maka dapat mencegah 0,52 dari 0,71 atau 73,53% kejadian ISK (Permata Sari EW, Prijono, 2015).

Kateter urin tidak hanya menyebabkan terbentuknya biofilm, tapi keberadaan kateter sendiri merusak banyak mekanisme pertahanan normal kandung kemih. Kateter urin menghubungkan perineum yang banyak koloni dengan

kandung kemih yang normalnya steril, dan menyediakan rute untuk masuknya bakteri disepanjang permukaan dalam dan luar kateter sehingga meningkatkan kerentanan untuk invasi oleh mikroorganisme. Kateter juga merusak mukosa kandung kemih dengan memicu respon inflamasi dan erosi mekanik. Kejadian bakteriuria tidak dapat dihindari selama kateter urin masih terpasang (Lee JH, Kim SW, Yoon B Il, 2013).

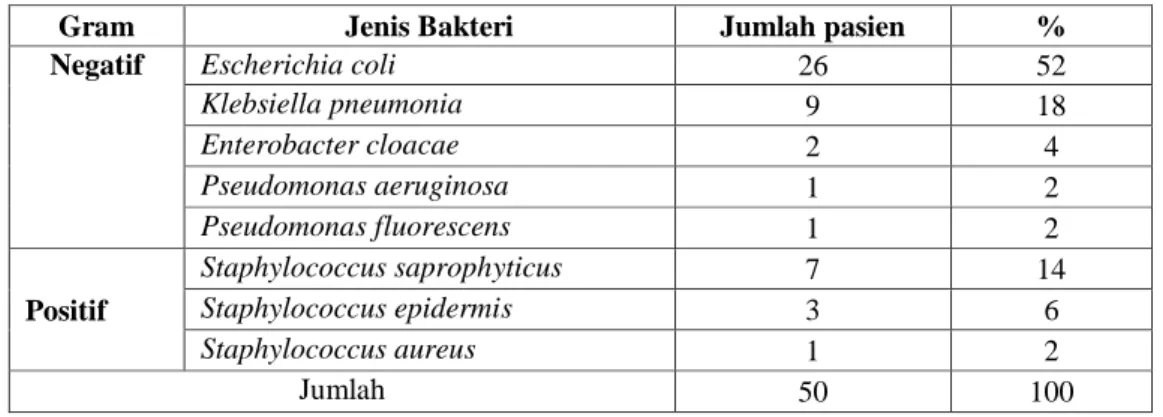

d. Pemeriksaan Kultur.

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat bakteri penyebab ISK sehingga antibiotik yang diberikan dapat bekerja secara efektif. Dari 98 pasien, hanya 50 pasien (51%) yang dilakukan uji kultur dan 48 pasien (49%) tidak dilakukan uji kultur. Dari hasil kultur 50 pasien, 11 diantaranya hasil biakan gram positif dan 39 hasil biakan gram negative.

Tabel V.3 Hasil Kultur Pasien

Gram Jenis Bakteri Jumlah pasien %

Negatif Escherichia coli 26 52

Klebsiella pneumonia 9 18 Enterobacter cloacae 2 4 Pseudomonas aeruginosa 1 2 Pseudomonas fluorescens 1 2 Positif Staphylococcus saprophyticus 7 14 Staphylococcus epidermis 3 6 Staphylococcus aureus 1 2 Jumlah 50 100

Berdasarkan tabel V. 3 menunjukkan bahwa bakteri gram negative, Escherichia

coli menjadi penyebab tertinggi ISK

sebanyak 26 pasien (52%) dan diikuti oleh

Klebsiella pneumonia sebanyak 9 pasien

(18%), Enterobacter cloacae 2 pasien (4%),

Pseudomonas aeruginosa 1 pasien (2%) dan Pseudomonas fluorescens 1 pasien (2%).

Sedangkan untuk bakteri gram positif seperti

Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis dan

Staphylococcus aureus masing-masing sebanyak 7 pasien (14%), 3 pasien (6%) dan 1 pasien (2%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana hasil bakteri terbanyak penyebab ISK adalah E. coli (58,5%) dan K. pneumonia (13,2%)

(Sukandar, 2009). Penelitian lainnya di Chittagong Bangladesh (2014), bakteri terbanyak penyebab ISK adalah E. coli (82,6%) dan K. pneumoniae (14,6%) (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Hasil yang sama juga ditemukan di India dimana bakteri penyebab ISK terbanyak adalah E.

coli (74,3%) dan K. pneumonia (15,8%).

Penelitian lain di Bangladesh E. coli (58,18%) diikuti Enterococcus (13,6%) (Sherwood L, 2012).

Dari beberapa penelitian di atas dijumpai rata-rata bakteri penyebab ISK sama, yaitu E. coli. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sukandar bahwa bakteri yang paling umum menyebabkan ISK adalah E.

coli. Bakteri ini juga merupakan patogen

125

sekitar 90% ISK pada wanita muda. Bakterilain yang sering menyebabkan ISK adalah

K. pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp., dan Enterococcus sp

(Sudoyo A, 2015).

Pola kuman penyebab ISK dan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik akan berperan dalam keberhasilan pengobatan ISK. Berdasarkan dua hal tersebut, dapat dipilih cara dan antibiotik mana yang harus digunakan untuk pengobatan ISK. Dalam hal ini antibiotik yang digunakan adalah antibiotik efektif untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba patogen.

e. Riwayat ISK

Pasien yang mempunyai riwayat penyakit ISK sebanyak 32 pasien (32,7%) dan yang belum pernah ISK sebelumnya sebanyak 66 pasien (67,3%). Data statistik menyebutkan 20-30% perempuan akan mengalami infeksi saluran kemih berulang pada suatu waktu dalam hidup mereka, sedangkan pada laki-laki hal tersebut sering terjadi setelah usia 50 tahun keatas (Kasper, 2015).

ISK berulang dapat sebagai akibat

relaps atau reinfeksi. Relaps merupakan ISK

berulang dengan mikroorganisme yang sama, ISK dikatakan relaps jika infeksi timbul dalam waktu singkat (dalam 2 minggu). Sementara reinfeksi merupakan ISK berulang dengan mikroorganisme setelah periode substansia (> 6 minggu) setelah infeksi sebelumnya. Hal ini disebabkan sumber infeksi tidak mendapat terapi yang adekuat (Sukandar, 2009). f. DM

Pasien yang mempunyai penyakit DM sebanyak 35 pasien (35,7%) dan yang tidak mempunyai penyakit DM sebanyak 63 (64,3%). Pada penelitian di RS Muhammadiyah Palembang diperoleh adanya pengaruh antara riwayat DM dengan kejadian ISK pada pasien dengan riwayat DM mempunyai nilai p= 0,0000 dengan OR 9,808 yang artinya pasien dengan riwayat DM memiliki peluang untuk mengalami ISK sebesar 9 kali dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki penyakit DM (Reza AP, 2017).

Pasien dengan status DM sangat berisiko untuk mengalami ISK. Berbagai faktor yang mendukung diantaranya sistem

imun yang menurun, gangguan metabolik dan neuropati vesica urinary. Pasien DM mengalami resistensi insulin sehingga menyebabkan kandungan glukosa dalam darah meningkat (hiperglikemik). Kondisi hiperglikemik merupakan salah satu risiko terjadinya glukosiuria. Glukosiuria merupakan salah satu media perkembangan yang baik untuk bakteri sehingga angka kejadian ISK pada pasien DM meningkat (Orna Nitzan, Mazen Elias BC and WS, 2015).

g. Penyakit Ginjal

ISK merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik. Terjadinya ISK disertai dengan refluk

vesikoureter akan memperbesar terbentuknya skar di ginjal yang akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Adanya hubungan yang signifikan antara riwayat ISK dengan penyakit ginjal kronik terbukti secara statistik, orang dengan riwayat ISK 5 kali lebih berisiko terkena penyakit ginjal kronik dibandingkan orang tidak memiliki riwayat ISK (Tjekyan S. 2014).

CKD merupakan penyimpangan progresif, fungsi ginjal yang tidak dapat pulih dimana kemmpuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan metabolit, cairan dan elektrolit mengalami kegagalan yang dapat menyebabkan uremia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh glomerulus nephritis kronis, pyelonephritis, hipertensi tak terkontrol, obstruksi saluran kemih ataupun penderita karena infeksi. BPH merupakan adanya pembesaran prostat jinak, dibawah pengaruh testosterone dan usia, terjadinya pembesaran prostat dapat menyebabkan penyumbatan keluarnya aliran air kemih (Dipiro JT, Wells BG, Schwinghammer TL, DiPiro C V. 2015). h. Antibiotik

Kesesuaian penggunaan antibiotik menjadi salah satu hal yang paling penting untuk mencapai keberhasilan terapi, meliputi kesesuaian penggunaan jenis dan golongan obat serta dosis yang perlu diperhatikan. Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar, agar obat yang dipilih memiliki efek terapi yang sesuai dengan jenis penyakitnya, ketepatan cara

126

pemakaian obat dan dosis obat sertaketepatan penilaian kondisi pasien. 1) Antibiotik empiris

Penggunaan antibiotik empiris merupakan penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang digunakan pada 48-72 jam pertama perawatan dan belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Penggunaan antibiotik empiris ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum memperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi (Kementerian Kesehatan RI. 2011) sedangkan antibiotik definitif merupakan penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebabnya dimana penggunaan antibiotik ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi atau laboratorium.

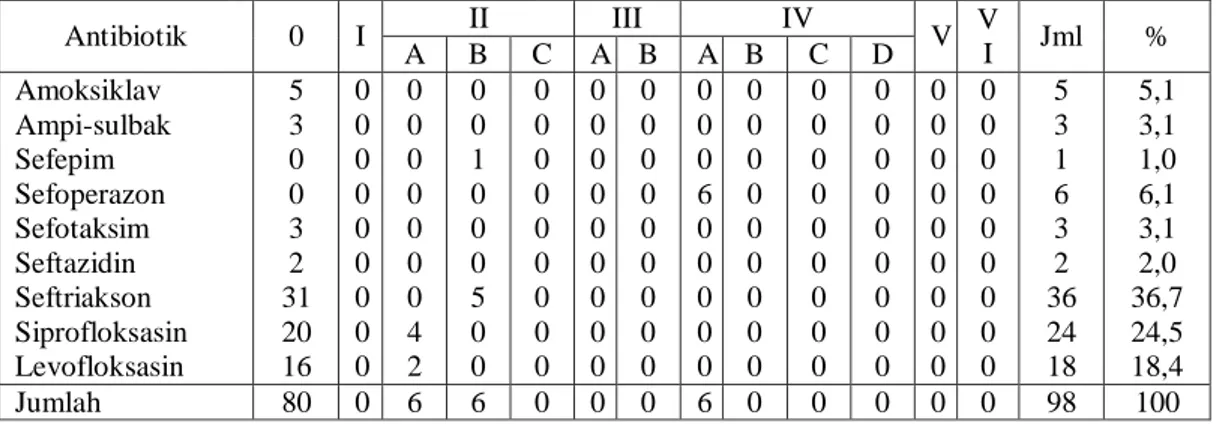

Tabel V.4 Data Antibiotik Empiris Golongan Nama Antibiotik ∑ % Penisilin Coamoxiclav 5 5,1 Ampisilin sulbaktam 3 3,1 Sefalosporin Ceftazidim 2 2,0 Cefoperazon 6 6,1 Cefotaksim 3 3,1 Ceftriakson 36 36,7 Sefepim 1 1,0 Fluorokuino lon Siprofloksasin 24 24,5 Levofloksasin 18 18,4 Total 98 100

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa antibiotik empiris yang digunakan pada pasien

ISK di RSUP Fatmawati dikelompokkan menjadi 3 golongan antibiotik dan 9 jenis antibiotik yang meliputi amoksiklav, ampisilin sulbaktam, seftazidim, sefoperazon, sefotaksim, seftriakson, sefepim, siprofloksasin dan levofloksasin, yang datanya tersaji pada tabel V. 4. Penggunaan antibiotik empiris paling banyak pada golongan sefalosporin yaitu seftriakson (36,7%) diikuti oleh antibiotik golongan flourokuinolon, siprofloksasin (24,5%).

Mekanisme kerja sefalosporin sebagai antibakteri yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel, dimana dinding sel berfungsi mempertahankan bentuk mikroorganisme dan menahan sel bakteri, yeng memiliki tekanan osmotik yang tinggi di dalam selnya. Seftriakson kurang aktif terhadap bakteri gram positif karena dinding sel bakteri gram positif memiliki tekanan 3-5 kali lebih besar menahan masuknya antibiotik seftriakson sehingga antibiotik ini kurang aktif terhadap bakteri gram positif. Sementara kemampuan seftriakson terhadap bakteri gram negative dapat menembus dinding sel yang dapat mengakibatkan kerusakan bentuk atau lisis pada dinding sel sehingga seftriakson lebih aktif terhadap bakteri gram negative. Sedangkan mekanisme kerja siprofloksasin dengan menghambat sintesis asam nukleat dimana antibiotik golongan ini dapat masuk ke dalam sel dengan cara difusi pasif melalui kanal protein terisi air pada membrane luar bakteri secara intra seluler, menghambat replikasi DNA bakteri dengan cara mengganggu kerja DNA gyrase (topoisomerase II) selama pertumbuhan dan reproduksi bakteri (Mycek M, Harvey R, Champe. 2001).

Tabel V.5. Penggunaan Antibiotik Empiris menurut alur Gyssen

Antibiotik 0 I II III IV V V I Jml % A B C A B A B C D Amoksiklav Ampi-sulbak Sefepim Sefoperazon Sefotaksim Seftazidin Seftriakson Siprofloksasin Levofloksasin 5 3 0 0 3 2 31 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 6 3 2 36 24 18 5,1 3,1 1,0 6,1 3,1 2,0 36,7 24,5 18,4 Jumlah 80 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 98 100

127

Ket : 0=antibiotik rasional; I=waktu pemberian tidak tepat; IIA=dosis tidak tepat; IIB=interval tidak tepat; IIIA=waktu pemberian antibiotik terlalu lama; IIIB=durasi pemberian antibiotik terlalu singkat; IVA=ada antibiotik lain yang lebih efektif; IVB=ada antibiotik lain yang kurang toksik; IVC=ada antibiotik lain yang lebih murah; IVD=ada antibiotik lain spektrum lebih sempit; V=antibiotik tidak ada indikasiPada tabel V. 5 menunjukkan bahwa peresepan antibiotik yang masuk dalam kategori IVA apabila antibiotik yang dipilih memiliki efektifitas rendah dan ada pilihan antibiotik lain yang lebih efektif untuk dijadikan pilihan terapi. Berdasarkan hasil analisis terdapat 6 kasus (6,1%) dimana sefoperazon kurang aktif dibandingkan seftriakson terhadap kokus gram positif.

Kategori IIA termasuk kedalam kategori ketidakrasionalan antibiotik dilihat dari dosis yang tidak tepat. Beberapa antibiotik yang perlu adanya perhatian salah satunya adalah golongan aminoglikosida bersifat nefrotoksik sehingga perlu dimonitor kadar dalam darah terutama pada pasien dengan gangguan ginjal, bila diperlukan dilakukan penyesuaian dosis regimen. Berdasarkan hasil analisis terdapat 6 kasus (6,1%) dengan dosis tidak tepat, yaitu 2 kasus pada penggunaan siprofloksasin 2x400 mg IV yang diberikan lebih besar daripada literatur 2x200 mg IV, 1 kasus pada penggunaan siprofloksasin 2x200 mg IV yang diberikan lebih kecil daripada literatur 2x400 mg IV, 1 kasus pada penggunaan siprofloksasin 2x500 mg PO yang diberikan lebih besar daripada literatur 2x250 mg PO, 1 kasus pada penggunaan levofloksasin 750mg/ 48 jam IV yang diberikan lebih besar daripada literatur 250-500 mg/ 48 jam IV dan 1 kasus pada penggunaan levofloksasin 1x750 mg IV yang diberikan lebih besar daripada literatur 250mg/ 24 jam IV.

Kategori IIB adalah kasus yang dalam pemberian (interval) kurang tepat. Pemberian antibiotik yang tidak tepat interval baik kurang maupun lebih akan menimbulkan efek merugikan bagi pasien baik klinis maupun ekonomi. Pemberian antibiotik dengan interval kurang dapat menyebabkan resistensi bakteri karena ketidakmampuan antibiotik mencapai kadar KHM bakteri dalam darah, sedangkan jika pemberian melebihi interval akan meningkatkan risiko efek samping dan meningkatkan biaya penggunaan obat. Berdasarkan hasil analisis terdapat 6 kasus (6,1%) dengan interval tidak tepat, yaitu 5 kasus pada penggunaan seftriakson 2x1 gr yang diberikan sedangkan pada literatur per 24 jam (56) dan 1 kasus pada penggunaan sefepim 3x2 gr yang diberikan sedangkan pada literatur per 12 jam.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara variabel independent dan dependent. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis Chi square. Uji hipotesis Chi square dapat digunakan dengan syarat yaitu <20% selnya mempunyai nilai

expected count kurang dari 5 sehingga jika

tidak memenuhi syarat uji Chi square maka uji yang digunakan adalah uji Fisher (Sopiyudin D. 2012).

Tabel V.6 Hasil Analisis Bivariat No Variabel Independen Variabel dependen P value OR 95 % CI Perbaikan Perburukan 1 Jenis Kelamin Laki-Laki 30 (73,2%) 11 (26,8%) 0,378 0,652 0,251 – 1,693 Perempuan 46 (80,7%) 11 (19,3%) 2 Usia ≤ 53 tahun 38 (90,5%) 4 (9,5%) 0,008 4,500 1,392 – 14,543 > 53 tahun 38 (67,9%) 18 (32,1%) 3 Lama Rawat ≤ 14 hari 54 (83,1%) 11 (16,9%) 0,066 2,455 0,929 – 6,486

128

> 14 hari 22 (66,7%) 11 (33,3%) 4 Status Gizi Risiko Rendah 36 (81,8%) 8 (18,2%) 0,361 1,575 0,592 – 4,190 Risiko Tinggi 40 (74,1%) 14 (25,9%) 5 Kateter Pasang 48 (71,6%) 19 (28,4%) 0,039 0,271 0,073 – 0,997 Tidak 35 (54,7%) 3 (9,7%) 6 Periksa Kultur Ya 37 (74%) 13 (26%) 0,390 0,657 0,251 – 1,718 Tidak 39 (77,9%) 9 (18,8%) 7 Riwayat ISK Ada 20 (57,1%) 15 (42,9%) 0,000 0,167 0,059 – 0,468 Tidak Ada 56 (88,9%) 7 (11,1%) 8 Riwayat DM Ada 26 (74,3%) 9 (25,7%) 0,564 0,751 0,284 – 1,988 Tidak Ada 50 (79,4%) 13 (20,6%) 9 Penyakit Ginjal Ada 25 (56,8%) 19 (43,2%) 0,000 0,077 0,021 – 0,286 Tidak Ada 51(94,4%) 3 (5,6%) 10 Antibiotik Tidak Tepat 8 (44,4%) 10 (55,6%) 0,000 0,141 0,046 – 0,430 Tepat 68 (85%) 12 (15%)Hasil analisis pada tabel V.6 didapatkan bahwa 32,1% pasien mengalami perburukan dengan usia >53 tahun. Uji Chi square diperoleh nilai p = 0,008 maka dapat disimpulkan adanya hubungan antara usia pasien dengan outcome pasien ISK. Nilai OR = 4,500 artinya pasien ISK dengan usia>53 tahun mempunyai peluang 4,54 kali lebih besar untuk mengalami perburukan ISK dibandingkan pasien dengan usia ≤ 53 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian di RSU Haji Surabaya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna dengan p = 0,026 dengan OR = 5,57 (95% Cl 1,19-28,23) yang artinya pasien dengan usia > 55 tahun mempunyai risiko 5,57 kali mengalami ISK dibandingkan pasien dengan usia ≤ 55 tahun (Permata Sari EW, Prijono. 2015).

Hubungan kateter terhadap outcome pada pasien ISK dengan uji chi square didapatkan

hubungan yang bermakna dengan nilai p = 0,039 dimana p < 0,05. Hasil analisis didapatkan 42,9% pasien yang mempunyai riwayat ISK mengalami perburukan. Uji Chi

square diperoleh nilai p = 0,000 maka dapat

disimpulkan adanya hubungan antara riwayat ISK dengan outcome pasien ISK. Begitu pula dengan pasien yang mempunyai penyakit ginjal, dimana hasil analisis didapatkan 43,2% pasien yang mempunyai riwayat penyakit ginjal mengalami perburukan. Uji Chi square

diperoleh nilai p = 0,000 maka dapat disimpulkan adanya hubungan antara penyakit ginjal dengan outcome pasien ISK.

Hasil analisis didapatkan 55,6% pasien mengalami perburukan pada pasien yang mendapatkan antibiotik tidak tepat. Uji chi

square didapatkan hubungan yang bermakna

dengan nilai p = 0,000 dimana p < 0,05 maka dapat disimpulkan adanya hubungan antara

129

ketepatan terapi antibiotik dengan outcomepasien ISK. Sementara antara karakteristik jenis kelamin, lama rawat, status gizi, pemeriksaan kultur dan riwayat DM terhadap outcome didapatkan hubungan yang tidak bermakna dengan nilai p > 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap outcome ISK.

Pemilihan variabel bebas ini berdasarkan hasil yang didapat dari analisis bivariat pada bagian sebelumnya. Variabel-variabel yang memiliki nilai p<0,25 digunakan sebagai kandidat untuk diikutsertakan dalam analisis multivariat. Dapat diketahui bahwa dari sepuluh variabel bebas pada analisis bivariat, didapatkan enam variabel bebas yang menjadi kandidat untuk diikutsertakan dalam analisis multivariat yaitu usia, pemasangan kateter, lama rawat, riwayat ISK, penyakit ginjal dan antibiotik tetapi karena keterbatasan sampel maka peneliti memilih lima variabel bebas yang menjadi kandidat untuk diikutsertakan dalam analisis multivariat yaitu usia, pemasangan kateter, riwayat ISK, penyakit ginjal dan antibiotik.

4. Analisis Multivariat

Analisis yang digunakan pada tahap ini adalah analisis regresi logistik dengan metode

step wise back (likehood ratio). Semua variabel

kandidat yang terpilih pada analisis analitik secara bersama-sama dimasukkan. Kemudian satu persatu variabel tersebut dikeluarkan dari

dalam model dimulai dari variabel yang memiliki nilai P value terbesar, bila diperoleh selisih OR 10% maka variabel tersebut dinyatakan sebagai variabel perancu dan harus tetap dalam model. Hasil analisis multivariat dapat dilihat pada tabel V. 7.

Setelah dilakukan analisis multivariat dengan regresi logistik terhadap beberapa variabel bebas seperti usia, pemasangan kateter, riwayat ISK, penyakit ginjal dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat, didapatkan bahwa pasien dengan riwayat ISK, penyakit ginjal dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat mempunyai keterkaitan yang kuat dengan perburukan kondisi pasien ISK yang dirawat.

Variabel riwayat ISK dengan OR sebesar 5,552 maka pasien dengan riwayat ISK lebih berisiko mengalami perburukan sebanyak 5,552 kali dibandingkan pasien tanpa riwayat ISK. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Sukandar bahwa ISK berulang dapat sebagai akibat relaps atau reinfeksi. Relaps merupakan ISK berulang dengan mikroorganisme yang sama, ISK dikatakan

relaps jika infeksi timbul dalam waktu singkat

(dalam 2 minggu). sedangkan Reinfeksi merupakan ISK berulang dengan mikroorganisme setelah periode substansia (> 6 minggu) setelah infeksi sebelumnya. Hal ini disebabkan sumber infeksi tidak mendapat terapi yang adekuat (Sukandar. 2009).

Tabel. V.7 Hasil Analisis Multivariat

Variabel B Wald Sig. OR

95 % CI Lower Upper Kateter 1,422 2,824 .093 4,144 .789 21.759 Riwayat ISK 1,714 6,920 .009 5.552 1.548 19.912 Penyakit Ginjal 2,615 11,508 .001 13.666 3.017 61.913 Antibiotik 1,569 5,405 .020 4.800 1.279 18.015

Variabel penyakit ginjal mempunyai OR 13,666 yang artinya bahwa pasien dengan

penyakit ginjal lebih berisiko mengalami perburukan sebanyak 13,666 kali dibandingkan

130

dengan pasien yang mempunyai ginjal normal.Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ISK dengan penyakit ginjal dengan nilai OR= 5,103 (95% CI 1,633-15,947) yang artinya pasien dengan penyakit ginjal memiliki risiko ISK 5,1 kali lebih besar dibandingkan pasien dengan ginjal normal (Tjekyan S. 2014).

Variabel terapi antibiotik yang tidak tepat mempunyai OR sebesar 4,800 maka pasien yang mendapatkan terapi antibiotik tidak tepat lebih berisiko mengalami perburukan sebanyak 4,8 kali dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi antibiotik tepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang menyatakan bahwa penggunaan antibiotik rasional pada pasien infeksi saluran kemih di rawat inap bangsal penyakit dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta memberikan luaran klinik lebih baik dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan antibiotik tidak rasional p<0,05 dengan nilai OR=1,76 (95 % CI 1,03-2,99). Yang artinya ada hubungan antara penggunaan antibiotik tepat dengan outcome pasien ISK, dengan penilaian Odds Ratio sebesar 1,76 berarti pasien ISK yang menggunakan antibiotik rasional memberikan luaran klinik lebih baik yaitu 1,76 kali dibandingkan pasien ISK yang mendapatkan antibiotik tidak rasional (Wulandari DY, Wahyono D, Asdie RH. 2015) .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien ISK sebanyak 98 orang dengan jumlah terbanyak pada usia kisaran 56-65 tahun 29 pasien (29,6%), jenis kelamin perempuan 57 pasien (58,2%), pendidikan formal terakhir SMA 42 pasien (42,9%), penjaminan biaya melalui JKN 90 pasien (91,8%) dan ruang perawatan di ruang teratai 53 pasien (54,1%). 2. Karakteristik klinis pasien ISK dengan jumlah

terbanyak dengan lama dirawat selama 3-10 hari sebanyak 48 pasien (49,0%), status gizi pasien ISK awal masuk ruang rawat berisiko malnutrisi sebanyak 54 pasien (55,1%), terpasang kateter urin sebanyak 67 pasien (68,4%), dilakukan kulturisasi sebanyak 50

pasien (51,0%), tidak mempunyai riwayat ISK dan penyakit DM masing-masing sebanyak 63 pasien (64,3%), dan tidak mempunyai penyakit ginjal sebanyak 54 pasien (55,1%).

3. Kualitas penggunaan antibiotik empiris yang tepat pada pasien ISK didapatkan hasil sebesar 81,6% dan penggunaan antibiotik definitif yang tepat sebesar 25,5% karena sebagian pasien ISK (48,98%) tidak dilakukan pemeriksaan kultur urin dan uji sensitivitas antibiotik. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi outcome

pasien ISK yaitu pasien ISK yang mempunyai riwayat ISK, penyakit ginjal dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat mempunyai keterkaitan yang kuat dengan perburukan kondisi pasien ISK yang dirawat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Angus DC, Poll T Van Der. (2013). The England Journal of Medicine. Severe Sepsis and Septic

Shock. 840.

Baratawidjaja KG, Rengganis I. (2012). Imunologi

Dasar. 259-282. Jakarta: Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia.

Bass PF, Jarvis JAW MC. (2003). Urinary Tract

Infections Prim Care.

Brooks GF, Carroll KC, Butel J, Morse SA, Mietzner T. (2013). Medical Microbiology 26th

Edition.

Chowdhury S, Parial R. (2014). Antibiotic

Susceptibility Patterns of Bacteria among Urinary Tract Infection Patients in Chittagong, Bangladesh. 114–26.

Dian P. (2018). Evaluasi Penggunaan Antibiotika

pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di Instalasi Rawat Inap RS Bethesda Yogyakarta.

Dipiro JT, Wells BG, Schwinghammer TL, DiPiro C V. (2015). Pharmacotherapy Handbook. Ninth Ed. 490. United States: Mc Graw Hill Education.

Grabe M, Bartoletti R, Bjerklund-Johansen TE. (2016). Guidelines on Urological Infections

2016.

Hasanah N. (2015). Evaluasi Leukosituria Pada

Tersangka Infeksi Saluran Kemih di RSUD Cengkareng.

131

Ikatan Ahli Urologi Indonesia. (2015). GuidelinePenatalaksanaan Infeksi Saluran Kemih dan Genitalia Pria.

Kasper. (2015). Harrison’s Principles of Internal

Medicine 19th Edition. 861. United States: Mc

Graw Hill Education.

Kementerian Kesehatan RI. (2011). Permenkes No.

2406 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.

Lee JH, Kim SW, Yoon B Il. (2013). Korean J Urol. Factors That Affect Nosocomial

Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Intensive Care Units. 54.

M T, Moh Y. (2015). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Infeksi Saluran Kemih. Edisi-2. Surabaya: Airlangga University Press.

Mycek M, Harvey R, Champe. (2001).

Farmakologi Ulasan Bergambar. 407-415.

Jakarta: Widya Medika.

Naber KG, Bergman B, Bishop MC. (2015).

Guidelines on Urological Infection 2015.

Orna Nitzan, Mazen Elias BC and WS. (2015).

Urinary Tract Infections in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus : Review of Prevalence , Diagnosis , and Management.

Permata Sari EW, Prijono. (2015). Perbedaan

Risiko Infeksi Nosokomial Saluran Kemih Berdasarkan Kateterisasi Urin, Umur, dan Diabetes Melitus. 3(2), 205–16.

Prasetyo WH. (2009). Pengaruh Hasil Skrining

Berdasarkan Metode MNA (Mini Nutritional Assessment) Terhadap Lama Rawat Inap.

Yogyakarta: UGM.

Pratiwi DS. (2013). Kajian Uji Resistensi dan

Sensitivitas Antibiotik Ceftriaxone dan Ciprofloxacin pada Penderita Infeksi Saluran Kemih di RSUP Fatmawati.

Purnomo B. (2014). Dasar-Dasar Urologi. Ed II. Jakarta: CV. Sagung Seto.

Putri RA, Armiyati Y, Supriyono M. (2013).

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Kemih Pada Pasien Rawat Inap Usia 20 Tahun Ke Atas Dengan Kateter Menetap di RSUD Tugurejo.

Reza AP. (2017). Hubungan Antara Usia, Jenis

Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Riwayat Diabetes Melitus dengan Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan di Bagian Penyakit Dalam RS Muhammadiyah Palembang.

Sherwood L. (2012). Fisiologi Manusia. Ed 6. Jakarta: EGC.

Smeltzer, SC dan Bare B. (2008). Textbook of

Medical-Surgical Nursing 8th. Philadelphia:

Lippincott Williams & Wilkins.

Soekidjo N. (2003). Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. 106-62. Jakarta: Rineka Cipta.

Sopiyudin D. (2012). Analisis Multivariat Regresi

Logistik. Jakarta: Salemba Medika.

Sukandar. (2009). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam

Jilid I. Ed 3. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Sudoyo A. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit

Dalam. Edisi VI. Jakarta: Interna Publishing.

Tambajong RN, Lalenoh DC KL. (2016). Profil

penderita sepsis di ICU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode Desember 2014-November 2015.

Theresa A Rowe and Manisha Juthani-Mehta. (2013). Aging Health. 9 (5). 1-15. Urinary

Tract Infection in Older Adults.

Tjekyan S. (2014). Prevalensi dan Faktor Risiko

Penyakit Ginjal Kronik di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Wulandari DY, Wahyono D, Asdie RH. (2015).

Penggunaan Antibiotik terhadap Luaran Klinik Pasien Infeksi Saluran Kemih akibat Katerisasi.