1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah penduduk miskin pada maret 2013 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dan kembali mengalami kenaikan pada september 2013 sebanyak 0,48 juta orang sehingga mencapai 28,55 juta orang penduduk yang dikategorikan miskin di Indonesia.1 Data tersebut menggambarkan masih banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan. Salah satu kelompok yang tergolong di dalamnya adalah kelompok nelayan yang secara umum mata pencaharian nelayan merupakan lapisan sosial paling miskin dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya (Kusnadi, 2008).

Selain itu, Kusnadi (2004) secara tersirat menjelaskan bahwa zaman orde baru merupakan zaman kelam bagi nelayan di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh orientasi pembangunan pemerintah berdasarkan perspektif daratan. Artinya bahwa sektor-sektor yang ada di daratan seperti pertanian dan perindustrian dikembangkan dengan cara sedemikian rupa sehingga terkesan mengabaikan sektor kelautan. Sekalipun terlihat secara umum pemerintah kurang memperhatikan kehidupan nelayan dan sektor kelautan, namun secara nasional pemerintah juga mencoba melakukan pembangunan di sektor ini dengan meluncurkan program revolusi biru pada tahun 1970-an. Tujuan utama program

1

2

ini pada hakekatnya sama dengan konsep revolusi hijau, yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di pesisir Indonesia.

Secara prinsipil, program revolusi biru atau blue revolution merupakan modernisasi perikanan Indonesia dengan memberikan bantuan perahu motor dan teknologi alat tangkap yang lebih baik guna menunjang peningkatan produktifitas hasil penangkapan nelayan. Dalam jangka pendek, pengaruh program revolusi biru tersebut berdampak baik pada peningkatan produktifitas perikanan serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat nelayan. Namun, ketidakcakapan pemerintah memandang laut sebagai sumberdaya yang bersifat terbuka (common Property) mengakibatkan kualitas daya dukung lingkungan lautan memburuk. Dengan sifat sumber daya yang bisa dieksploitasi oleh siapa saja serta hanya berorientasi pada peningkatan produktifitas semata tanpa diimbangi dengan upaya pelestariannya, maka kondisi sumberdaya laut semakin tahun semakin menurun produktifitasnya. Pada sebuah tulisan lainnya, Kusnadi (2008) menyebutkan bahwa ada empat aspek yang harus dicermati dalam eksploitasi sumber daya perikanan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

3

2) Gejala ketimpangan akses dan pendapatan yang berimplikasi pada tumbuhnya kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna sumber daya perikanan. Para pengguna sumber daya bukan berasal dari kelompok sosial yang homogen, akan tetapi dari kelompok sosial yang heterogen yang juga cenderung saling berhadap-hadapan. Di satu sisi terdapat nelayan modern yang memiliki modal besar serta alat-alat penangkapan yang canggih dan di sisi lainnya terdapat nelayan tradisional yang memiliki modal kecil dengan alat-alat tangkap sederhana. Hal ini tentu menjadikan keduanya memiliki jangkauan kapasitas yang berbeda dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan yang ada.

3) Penyatuan antara keserakahan sosial dengan perbedaan kapasitas teknologi serta modal, dan akses antar pengguna sumber daya perikanan berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan sumber daya. Latar belakang konflik itu disebabkan karena terjadi kecemburuan sosial, yang dipicu oleh kenyataan bahwa salah satu pihak memperoleh bagian yang terbesar dari eksploitasi sumber daya perikanan sedangkan pihak lain malah sebaliknya.

4) Hasrat untuk menguasai atau menaklukkan sumber daya perikanan biasanya disertai dengan tindakan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara penangkapan yang merusak lingkungan, semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kepentingan ekonomi nelayan tanpa berfikir panjang akan dampak-dampak yang akan diterima dikemudian hari.

4

terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan rusak. Tidak hanya itu, kerusakan ekosistem pesisir terutama kawasan hutan mangrove yang secara biologis memiliki peran yang relatif sama dengan terumbu karang juga ikut memperburuk situasi. Kerusakan pada dua jenis ekosistem tersebut dalam jangka panjang telah memberi dampak pada penurunan jumlah ikan dan biota air. Dampak lanjutan dari kondisi demikian adalah produktifitas penangkapan nelayan menjadi menurun yang kemudian menjebak nelayan dalam perangkap kemiskinan.

Sekalipun demikian, kondisi kemiskinan yang terjadi pada komunitas nelayan, dalam pandangan banyak ahli dinilai terjadi bukan semata-mata karena faktor sumber daya perikanan yang semakin menurun. Kemiskinan terjadi di banyak komunitas nelayan juga dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang sangat kompleks yang saling mengikat satu dengan lainnya yang membuat nelayan terperangkap dalam jerat kemiskinan (Chambers, 1987). Apa yang dilihat Chambers tenyata juga diamini oleh Kusnadi. Pada sebuah tulisannya, Kusnadi (2004) menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan yang dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal, adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia nelayan dan aktifitas kerja mereka. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi di luar diri dan akivitas kerja nelayan.

5

baik. Menyikapi kondisi dan dinamika kehidupannya yang relatif tidak bisa diprediksi ditambah dengan kondisi kemiskinan yang menjerat serta ditambah rendahnya penegakan hukum, maka nelayan dituntut untuk memiliki mekanisme adaptasi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.

Kajian yang pernah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa, hubungan kerjasama nelayan buruh dengan nelayan kaya yang memiliki perahu dan alat tangkap perikanan yang dikenal dengan relasi patron-klien adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling umum dipraktekkan oleh masyarakat nelayan. Sydel (dalam McGlynn dan Athur: 2000) menyebutkan bahwa relasi Patron-Klien merupakan hubungan kontraktual antara orang-orang dengan status dan kekuasaan yang tidak sama, yang memberlakukan kewajiban-kewajiban timbal balik dari jenis yang berbeda pada masing-masing pihak. Minimum, yang diberikan adalah perlindungan dan pertolongan di satu pihak dan kesetiaan di pihak lain yang dilandasi atas dasar landasan pribadi dan berhadapan muka serta berkelanjutan.

6

Gambaran kondisi nelayan yang begitu penuh dengan ketikapastian pendapatan serta carut marut kemiskinan yang digambarkan di atas ternyata juga ditemukan di komunitas nelayan yang ada di Kota Medan termasuk di Kampung Nelayan Seberang Kecamatan Medan Belawan. Kondisi kehidupan nelayan di Kota Medan paling tidak tergambar dari hasil kajian yang dilakukan oleh Zulkifli (1988). Dalam Penelitiannya, Zulkifli menggambarkan bahwa relasi patron-klien di Desa Bagan Deli adalah pola adaptasi yang dapat dijumpai di kehidupan nelayan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam rlasi patron – klien yang ada di Bagan Deli, terdapat kerja sama antara dua pihak yang tidak sederajat baik dari segi kekuasaan maupun penghasilan. Nelayan Kaya (pemborong) berperan sebagai patron dan nelayan biasa menjadi klien. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing pihak. Nelayan Kaya (pemborong) memberikan bantuan keuangan kepada nelayan biasa pada saat masa paceklik dimana nelayan biasa tidak melaut ataupun pada saat nelayan mendapatkan kesulitan. Sedangkan nelayan biasa sebagai penerima bantuan membalas kebaikan pemborong dengan menjual ikan atau membawa peralatan penangkapan milik pemborong secara tetap serta merelakan tenaganya untuk membantu pemborong pada saat dibutuhkan.

7

tentunya berdampak pada keberlanjutan kehidupan mereka ketika tidak ada lagi pendapatan yang bisa diperoleh ketika tidak melaut. Oleh karena itu, berbagai upaya adaptasi dilakukan sebagai upaya mempertahankan hidup serta keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Kondisi unik lainnya dari kehidupan masyarakat di Kampung Nelayan Seberang adalah adanya fakta bahwa kawasan ini berada di areal yang merupakan kawasan hutan mangrove. Sampai dengan saat ini penduduk di Kampung Nelayan Seberang berjumlah hampir 800 kepala keluarga. Semakin berkurangnya luasan hutan mangrove sebagai kawasan perkembangbiakan berbagai jenis ikan serta penahan abrasi sebagai akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman telah berdampak pada penurunan kuantitas sumber daya perikanan. Selain itu, kawasan pemukiman di Kampung Nelayan Seberang sendiri berada dalam kawasan yang oleh negara hak penguasaannya dimiliki oleh PT. Pelindo I sebagai otoritas yang mengelola Pelabuhan Belawan. Ini artinya secara hukum, para penduduk yang sudah lebih dari tiga generasi yang tinggal di kawasan ini, sewaktu-waktu dapat ”digusur” oleh pihak negara melalui PT. Pelindo I.

8

Antropologi menjadi sebuah hal yang menarik. Hal inilah yang secara akademis mendorong peneliti melakukan penelitian dengan tema mengungkap strategi adaptasi nelayan di Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

1.2 Tinjauan Pustaka

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia karena melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia (Soetrisno, 2001). Soejadi (dalam Soetrisno, 2001) juga mengatakan bahwa meskipun kemiskinan adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh masyarakat, tetapi dalam kenyataannya selalu saja kemiskinan itu menampakkan diri di banyak tempat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pembicaraan tentang kemiskinan kerpa dimulai dari pembahasan menyangkut arti miskin. Banyak para ahli yang telah mendefinisikan apa itu kemiskinan. Sebut saja Suparlan (1993) yang mendifinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Faturrahman dan Marcelinus Molo (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

9

seperti demikian tentunya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya juga salah. Hal ini dikarenakan upaya memahami kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi semata melainkan juga harus dilihat dari berbagai aspek yang berhubungan dengan kemiskinan itu sendiri termasuk aspek sosialnya. John Friedman sebagaimana yang dikutip Ala (1981) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan dan atau ketidakmampuan individu untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi hal-hal berikut. Pertama, penguasaan atas aset, misalnya, tanah, perumahan, peralatan dan sebagainya. Kedua, sumber keuangan, seperti pemasukan yang memadai. Ketiga, organisasi sosial bersama, seperti koperasi. Keempat, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

10

menjelaskan bahwa kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya.

Tidak hanya itu, kemiskinan struktural ini juga terjadi akibat dari kegagalan pemerintah dalam pembangunan. Penjelasan yang bisa menjadi contoh dari pernyataan ini adalah munculnya fenomena nelayan yang menjadi semakin miskin sebagai akibat rusaknya sumberdaya perikanan yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Revolusi biru atau blue revolution di akhir tahun 1970 an dengan memberikan bantuan berupa perahu dan alat tangkap yang lebih baik dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas nelayan. Dalam jangka pendek, program itu memang menghasilkan peningkatan pada pendapatan nelayan. Namun, dalam jangka panjang program tersebut malah menyumbang kerusakan pada ekosistem laut. Akibat dari penggunaan teknologi penangkapan yang cnderung desktruktif, maka pada akhirnya hasil tangkap nelayan yang sebelumnya bisa memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin berkurang. Pada gilirannya, nelayan kembali terjebak ke dalam kemiskinan karena pendapatan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

11

melalui pembangunan di perkotaan. Karya Oscar Lewis tentang Kisah Lima Keluarga di Meksiko jelas menggambarkan tentang bagaimana antropologi digunakan dalam melihat fenomena miskin di perkotaan di Meksiko yang kondisinya jauh lebih kompleks.

Suparlan (1988) dalam kata pengantar buku karangan Oscar edisi Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Oscar tidak melihat kemiskinan sebagai masalah ekonomi, yaitu tidak dikuasainya sumber-sumber produksi dan distribusi benda-benda dan jasa ekonomi oleh orang miskin; tidak juga melihat adanya ketergantungan antar negara atau antar satuan produksi dan antar masyarakat; dan juga tidak melihatnya sebagai pertentangan kelas, sebagaimana yang dikembangkan ilmuan sosial Marxis. Akan tetapi Oscar melihat kemiskinan sebagai cara hidup atau kebudayaan dan unit sasarnya adalah mikro, yaitu keluarga. Keluarga dilihat sebagai kesatuan sosial terkecil dan sebagai pranata sosial pendukung kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan karena pola-pola sosialisasi yang sebagian besar berlaku dalam keluarga. Pola-pola sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya yang berfungsi sebagai mekanisme adaptif terhadap lingkungan kemiskinan yang dihadapi sehari-hari. Lebih lanjut, Oscar Lewis juga mengungkapkan bahwa munculnya kebudayaan yang berpotensi mendorong pelestarian kemiskinan hanya akan terjadi dalam masyarakat yang berkarakteristik sebagai berikut:

Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan

12

Upah buruh rendah

Tak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah

Sistem keluarga bilateral lebih menonjol

Kuatnya seperangkat nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal dan sikap hemat, serta ada anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi/memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. (dalam Suparlan, 1984)

13

(sampingan) oleh nelayan. Lemahnya ekonomi nelayan ditandai dengan tidak dimilikinya aset-aset produksi seperti modal, tanah dan teknologi yang modern oleh nelayan. Sedangkan lemahnya peranan kelembagaan ditandai dengan masih lemahnya peranan lembaga yang ada dalam meningkatkan ekonomi nelayan tradisional di Desa Padang Panjang. Hal ini terlihat dari aktivitas koperasi yang ada hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam semata tanpa bisa mengembangkan fungsinya sebagai lembaga yang bisa membantu nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan laut dan produk olahannya.

14

Kemiskinan yang selalu menjadi kajian setiap kali membahas kehidupan nelayan tentunya menggambarkan betapa sulitnya kehidupan para nelayan di berbagai tempat di Indonesia. Kondisi ekonomi nelayan saat ini sangat jauh berbeda dengan ekonomi nelayan beberapa puluh tahun yang lalu. Dahulu, melimpahnya sumberdaya perikanan yang ada di perairan Indonesia menjadikan nelayan bisa hidup dengan menyandarkan diri pada hasil tangkapannya. Narasi tentang perubahan kehidupan ekonomi nelayan dapat dilihat dari publikasi Pudjo Sumedi (1988) tentang nelayan di Desa Kirwodono. Disebutkan bahwa Desa Kirwodono hingga akhir 1960-an dalah desa nelayan terbesar dan makmur di wilayah Merakngigel, Jawa Timur. Para nelayan masih ingat, cukup dengan tiga jam berlayar dari pantai mereka sudah dapat menangkap ikan seperti tongkol, lemuru dan kembung yang harga jualnya baik. Namun keadaan itu berubah pada awal tahun 1970-an dengan kedatangan perahu mesin dengan pukat cincin di Merakngigel yang lebih menjanjikan mendapatkan banyak tangkapan. Sehingga tenaga kerja dari Desa Kirwodono beralih profesi dengan menjadi tenaga kerja di perahu mesin milik para pengusaha Cina itu. Akibatnya perahu yang digerakkan dengan layar yang biasa mereka gunakan sebelum berpindah ke perahu mesin ditinggalkan sejalan dengan robohnya usaha nelayan di Kirwodono.

15

mendatangi dukun ataupun menziarahi kuburan para wali yang diyakini memiliki kekuatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perahu dan pelayaran mereka mendapatkan hasil maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan nelayan di kirdowono dengan kondisi perubahan ekonomi masyarakat menjadi miskin tersebut merupakan upaya adaptasi dalam mempertahankan hidup mereka.

Adaptasi dan perubahan itu sendiri merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan bagi makhluk hidup. Artinya ketika adanya perubahan, maka di situlah mahkluk hidup akan melakukan adaptasi sebagai bentuk penyesuaian dengan perubahan kondisi-kondisi yang ada. Dalam sebuah tulisan, Alland pernah mengungkapkan pengertian tentang adaptasi. Pengertian yang relatif sama dengan pemikiran Alland juga diungkapkan oleh Barlett. Secara ringkas keduanya menyatakan bahwa adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial (dalam Helmi dan Satria : 2012). Selain itu, adaptasi berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi keadaan-keadaan selanjutnya seperti kondisi kemiskinan yang dialami oleh para nelayan.

Dalam ranah ilmu sosial sendiri, ada banyak ahli yang menawarkan upaya penjelasan tentang bagaimana proses adaptasi itu terjadi dengan menggunakan beragam presektif. Salah satu ide yang tampaknya bisa diadopsi dalam melihat strategi adaptasi nelayan sebagai fokus dari penelitian ini adalah ide James C. Scott. Salah satu tulisan Scott dalam bukunya Moral Ekonomi Petani: Pergerakan

16

bagaimana petani beradaptasi dengan kemiskinan yang terjadi dalam kehidupannya. Melalui teorinya tentang “etika subsistensi” Scott mencoba mengatakan bahwa segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di

pedesaan, termasuk pembangkangan mereka terhadap inovasi yang datang dari

penguasa mereka lebih didasarkan pada prinsip bahwa mereka (petani) memilih

memproduksinya berdasarkan sumberdaya yang mereka miliki. Pandangan seperti

inilah disebut-nya sebagai “moral ekonomi”, yang membimbing mereka sebagai

warga desa dalam mengelola kelanjutan kehidupan kolektif dan hubungan sosial

saat menghadapi tekanan-tekanan struktural dari hubungan kekuasaan baru yang

mencengkam.

17

Scott menjelaskan bahwa kondisi hubungan yang seperti inilah kemudian menciptakan sebuah sistem hubungan normatif tentang makna keadilan.

Pergulatan lanjutan tentang bagaimana petani merespon kondisi sosial yang dihadapinya- dalam hal ini kemiskinan- dapat pula dilihat dari karya Scott lainnya. Pada buku Senjata orang-orang kalah, Scott memaparkan bahwa demi tetap terjaminnya moral ekonomi petani yang di dalamnya terkandung etika subsisten, mereka meresponnya dengan berbagai cara bahkan dengan diam dan menghindar sebagai bentuk perlawanan. Hal ini disadari atas dasar resiko besar yang akan ditanggung oleh para petani jika melakukan perlawanan secara frontal. Sehingga mereka memilih perlawanan yang secara kasat mata bukan merupakan sebuah perlawanan, akan tetapi lebih kepada bentuk kepasrahan yang mereka lakukan dalam diam dan menghindar. Lebih lanjut Scott membuktikan bahwa apa

yang disebut sebagai „kepasrahan dalam diam dan menghindar” bukanlah

benar-benar kepasrahan, melainkan sebagai bentuk aksi perlawanan yang telah

diimplementasikannya dari „bentuk-bentuk perjuangan kelas gaya Brechtian‟

(Brechtian modes of resistance). Dalam penjelasannya mengenai bentuk

perjuangan kelas gaya Brechtian, perlawanan kaum tani dianggap sebagai

senjata-senjata biasa yang dimiliki kelompok-kelompok yang relatif tanpa kekuatan.

Secara tanpa disadari, perlawanan dengan diam terwujud dengan tindakan

menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, memfitnah,

pembakaran, sabotase, dan sebagainya.

18

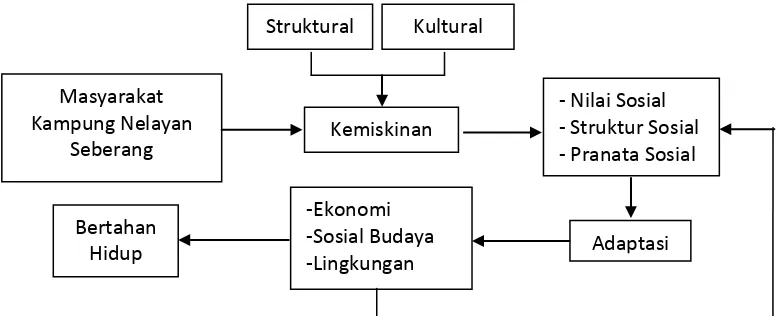

Seberang untuk tetap memilih tinggal di lokasi yang merupakan lahan negara tanpa alas hak hukum yang jelas tentunya berimplikasi pada ketidapastian. Namun keputusan untuk tetap tinggal dan menetap tampaknya masih menjadi pilihan bagi mereka. Karenanya, upaya mendeskripsikan bagaimana strategi adaptasi komunitas nelayan miskin untuk bertahan hidup sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sosial menjadi tujuan yang hendak digambarkan melalui penelitian ini. Guna mempermudah memahami kerangka fikir dalam penelitian ini dengan didasarkan pada ide yang sudah dinarasikan sebelumnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1. Bagan Alur Fikir Penelitian

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan di bagian sebelumnya, diketahui dengan jelas bahwa kehadiran keluarga nelayan di Kampung Nelayan Seberang dilihat sebagai sebuah pilihan yang dimaksudkan untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang terjadi di tempat tinggal sebelumnya. Namun demikian, bila melihat beberapa indikator kemiskinan yang lazim digunakan, kondisi kehidupan nelayan di Kampung Nelayan Seberang juga tidak

19

bisa dikatakan bebas dari kemiskinan. Atas dasar kenyataan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada upaya menggambarkan kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di Kampung Nelayan Seberang dan bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh keluarga nelayan untuk bertahan hidup dengan kondisi kemiskinan yang ada. Secara sederhana, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka pertanyaan yang diharapkan akan bisa dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sistem sosial dan budaya masyarakat di Kampung Nelayan Seberang dikaitkan dengan kondisi kemiskinan yang ada? 2. Bagaimana bentuk-bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh

keluarga nelayan dalam menghadapi perubahan hidup terkait dengan pilihan mereka untuk tinggal dan menetap di Kampung Nelayan Seberang ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian

20 1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan memberikan pengetahuan baru dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan nelayan dan strategi adaptasi yang diterapkannya dalam menghadapi kesulitan hidup. Secara Praktis penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi pemerintah, khususnya pemerintahan Sumatera Utara untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya pada masyarakat nelayan.

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maleong (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

1.5.1. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

21

yang dilakukan oleh keluarga nelayan yang ada di daerah tersebut untuk bertahan hidup. Data tentang kondisi struktur sosial, kemiskinan serta startegi adaptasi yang hendak dicari mencakup nilai, bentuk dan dasar serta pandangan penduduk terhadap bangunan stratifikasi yang ada, ragam dan sistem mata pencaharian yang dimiliki masyarakat, pola pengelolaan pendapatan di keluarga dan lainnya. Selain itu, untuk memperkecil kemungkinan adanya bagian data yang terlewatkan peneliti juga menggunakan rekaman berupa rekaman suara dan catatan lapangan atau Field Note yang akan membantu pendokumentasian penelitian.

2) Data Sekunder

Data Sekunder dapat diartikan sebagai data pelengkap untuk melengkapi data penelitian yang tentunya disesuaikan dengan pembahasan penelitian. Data ini dapat diperoleh dari buku, majalah, artikel serta dokumentasi berupa foto-foto yang ada di lokasi yang dianggap relevan dengan penelitian.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 1) Observasi/ Pengamatan

Obeservasi atau pengamatan adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang melibatkan panca indra (Bungin, 2007:115). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama,

22

Proses observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dimulai dari kegiatan prasurvey yang dilakukan beberapa waktu sebelum proposal ini dirancang serta diintensifkan selama tiga hari sebelum keluarnya surat izin ke lapangan yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Pada saat pertama kali peneliti melakukan kunjungan prasurvey ke lokasi tepatnya tanggal 16 Mei 2015, ada sedikit rasa cemas dan takut yang peneliti rasakan. Hal itu terjadi karena peneliti tidak mengantongi izin atau surat apapun dari pemerintah setempat maupun dari kampus. Rasa cemas dan takut itu muncul karena ada kekhawatiran bahwa masyarakat di Kampung Nelayan tidak akan menerima kedatangan peneliti dengan baik. Berbekal sedikit kebulatan tekad serta keberanian, peneliti tetap pergi menuju ke Kampung Nelayan Seberang.

23

hanya melihat banyak sepeda motor yang terparkir, akan tetapi juga melihat beberapa mobil diparkir di sana. Selain itu, banyak orang-orang yang berlalu lalang di tepian dermaga dengan alat pancing dalam ransel yang mereka bawa.

Air laut yang mulai pasang pada siang itu menggenangi jalanan di tepian dermaga. Namun tak menyurutkan tekad peneliti untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung Nelayan Seberang. Kapal Motor sebagai moda transportasi menuju Kampung Nelayan Seberang itu telah berbaris rapi menunggu para penumpang menaiki kapal mereka. Peneliti pun kemudian ditanya oleh salah satu orang paruh baya “mau kemana dek?” saya pun menjawab “mau ke

Kampung Nelayan Seberang Pak.” Kemudian bapak itu mengarahkan telunjuknya ke salah satu kapal motor yang terparkir di tepian dermaga itu. Peneliti pun menganggukkan kepala seolah telah mengerti apa yang coba dikatakan bapak paruh baya dengan gerakan jari tangannya itu. Tanpa berfikir panjang peneliti dan sahabat peneliti yang juga ikut menemani masuk ke kapal motor itu yang juga disambut ramah oleh seorang penumpang perempuan paruh baya yang juga kebetulan menunggu kapal motor lepas landas.

24

membawa kami ke Kampung Nelayan yang berada tidak jauh di seberang dermaga. Dengan cekatan sang laki-laki paruh baya tadi menghidupkan mesin dompeng yang berada didekat tempat duduk peneliti. Mesin hidup dan kapal kami pun bergerak perlahan menuju Kampung Nelayan Seberang dimana itu merupakan lokasi penelitian ini akan berlangsung.

Di dalam Kapal Motor itu peneliti yang duduk di atas sebuah papan panjang yang dijejerkan mengikuti panjang kapal dengan perempuan paruh baya yang persis-nya duduk di sisi kanan peneliti. Kemudian peneliti pun melontarkan beberapa pertanyaan kepadanya. Nama perempuan paruh baya itu Lia yang berasal dari pulau jawa tepatnya di Kota Malang. Kak Lia adalah panggilan yang peneliti sematkan padanya. Walaupun umurnya yang hampir separuh abad, tapi panggilan itu peneliti rasa cocok untuk dirinya yang masih cukup muda ketika peneliti harus menggailnya dengan sebutan “ibu”. Kak Lia merupakan pendatang

25

kemudi perahu itu dan mengatakan “itu suami saya” dengan sedikit canggung

peneliti mulai terseyum kepada sang juru kemudi itu dan berkata “maaf ya bang,

saya gak tau kalau abang suami kak Lia”. Sang juru kemudian tersenyum menanggapi permintaan maaf saya.

Setelah beberapa menit mengarungi lautan, rumah-rumah terapung yang samar-samar terlihat dari tepian dermaga tempat kami berangkat tadi mulai tampak jelas. Rumah-rumah yang terbuat dari papan itu berjejeran dan saling berdempetan itu terlihat seperti mengikuti alur muara sungai yang mulai kami lalui. Di antara rumah-rumah yang berjejeran itu terdapat jembatan kayu sebagai penghubung rumah satu dengan rumah lainnya. Kapal kami mulai merapat ke pinggir kanan muara mengantarkan Kak Lia yang rumahnya berada tepat di pinggiran muara sungai itu. Kemudian tak jauh dari rumah Kak Lia, tepatnya dermaga yang terbuat dari beton yang berada di depan bangunan Sekolah Dasar kami pun turun dari perahu dan membayar ongkos Rp. 5.000 untuk setiap orang sambil tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada sang juru kemudi kapal motor yang telah mengantarkan kami. Pada hari itu kegiatan peneliti hanya berjalan menyusuri gang demi gang yang ada di Kampung Nelayan Seberang sembari melakukan observasi. Pada kunjungan di hari berikutnya, peneliti sudah merasa lebih percaya diri sekalipun surat ijin penelitian belum kunjung dikeluarkan oleh instansi terkait.

26

penelitian tidak dianggap asing nantinya. Hal ini paling tidak dirasakan manfaatnya oleh peneliti saat pengumpulan data berlangsung. Perlu pula disampaikan saat observasi di fase prasurvey berlangsung, peneliti berulang kali ikut menyeberang dari Kota Medan ke Kampung Nelayan Seberang dengan menggunakan perahu yang berbeda. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk membiasakan warga dengan kehadiran peneliti. Dipilihnya perahu penyeberangan sebagai media membangun rapport sebab untuk mencapai lokasi penelitian, perahu bermotor yang “mangkal” di pelabuhan rakyat wilayah adalah salah satu

pilihan yang efektif dan efesien dari segi waktu dan biaya. Mengingat intensitas penyeberangan yang cukup tinggi yang dalam pengamatan peneliti bisa mencapai lebih dari sepuluh kali pulang pergi sementara terdapat puluhan perahu, maka pemanfaatan sarana transportasi publik ini sebagai media memperkenalkan diri adalah hal yang paling mudah dilakukan.

27

Pengamatan yang dilakukan memberikan pengertian bagi peneliti tentang posisi dan letak lokasi Kampung Nelayan Seberang secara umum dikaitkan dengan kondisi ekosistem sekitarnya terutama kaitannya dengan kawasan hutan mangrove di muara sungai Batang Serai. Tidak hanya itu saja, dari observasi tersebut peneliti juga melihat intraksi-interaksi yang terjadi antar warga Kampung Nelayan Seberang yang sebagian besar mata pencaharian utamanya adalah nelayan itu. Interaksi tersebut terjadi dari aktivitas yang dilakukan oleh warga dalam kesehariannya yang ditandai dengan komunikasi antara satu dengan lainnya baik itu di rumah, perkumpulan, maupun di warung-warung. Selain itu, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga Kampung Nelayan Seberang dalam kesehariannya tidak luput dari pengamatan yang dilakukan.

Intensitas pengamatan semakin tinggi saat peneliti melakukan metode “life

28

terutama di fase life in dimulai pada tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

2) Wawancara

Wawancara itu sendiri diartikan sebagai Tanya jawab antara peneliti dengan informan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan bervariasi dari informan maka diperlukan wawancara mendalam atau sering disebut dengan istilah dept Interview untuk mengorek lebih dalam pengetahuan maupun pengalaman informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan interview guide atau pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk menfokuskan pertanyaan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan beberapa kali sampai data yang ingin didapat terpenuhi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan telah mampu membantu penulis untuk menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan di Kampung Nelayan serta membantu menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh keluarga nelayan dalam menghadapi perubahan hidup berupa kemiskinan. Tidak hanya itu, gambaran umum tentang kondisi struktur sosial yang berlaku di masyarakat juga tergambarkan dengan baik melalui wawancara mendalam yang dilakukan.

29

tujuan mengidentifikasi tokoh atau individu yang secara khusus memiliki peran tersendiri di masyarakat dan membantu memetakan kondisi desa secara umum.

Pengalaman melakukan wawancara di fase ini dalam cacatan peneliti

dimulai pada hari pertama kegiatan prasurvey yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari kakek Mispar

tentang adanya beberapa tokoh masyarakat yang sebaiknya peneliti wawancarai, salah satunya yaitu kepala lingkungan Kampung Nelayan Seberang. Kemudian penelitipun akhirnya berupaya melakukan wawancara pada kepala lingkungan di Kampung Nelayan Seberang yang bernama Pak Safaruddin. Usaha menemui Pak Safaruddin dimulai saat peneliti sampai di Kampung Nelayan Seberang pada hari kedua prasurvey sekitar pukul 10.10 WIB. Setelah bertanya kepada beberapa warga, peneliti akhirnya bisa menemukan rumah Bapak Shafaruddin yang ternyata terletak di pinggiran muara di Belawan. Di dekat rumah Pak Kepala Lingkungan (Kepling) itu peneliti melihat banyak orang berkumpul memperbaiki alat tangkap untuk melaut (menangkap ikan). Setelah memperkenalkan diri kepada Pak Kepling, beliau mengajak peneliti duduk di teras rumah yang terbuat dari papan-papan yang disatukan itu. Kemudian peneliti mulai melakukan wawancara terkait dengan penelitian yang dilakukan di Kampung Nelayan Seberang.

30

Kampung Nelayan Seberang. Dusun XII itu sendiri termasuk bagian dari Kabupaten Deli Serdang sedangkan Lingkungan XII itu termasuk bagian dari Kota Medan tepatnya bagian dari Kecamatan Medan Belawan. Dari penjelasan Pak Shafaruddin terdapat lebih kurang 800 Kepala Keluarga di Kampung Nelayan Seberang dan 40 an Kepala Keluarga termasuk di Dusun XII yang merupakan wilayah Kab. Deli Serdang. Meskipun begitu, tidak ada batasan yang jelas antara wilayah Deli Serdang dengan wilayah kota Medan.

Sementara itu aktifitas wawancara lainnya berlangsung seiring dengan berlangsungnya fase life in dan sesudahnya. Pada fase life in ini, metode wawancara yang pakai oleh peneliti adalah wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa informan. Informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bentuk yaitu; informan biasa dan informan kunci. Ada beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebagai informan, baik informan biasa maupun informan kunci. Untuk informan biasa kriteria yang harus dipenuhi yaitu informan merupakan orang yang mengetahui tentang kondisi Kampung Nelayan Seberang walaupun bukan warga Kampung Nelayan Seberang. Sedangkan untuk informan kunci, selain kriteria informan yang harus merupakan masyarakat yang tinggal dan menetap di Kampung Nelayan Seberang juga ada beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebagai sumber data primer untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria informan Kunci itu adalah sebagai berikut :

31

dinamika kehidupan yang terjadi di Kampung Nelayan Seberang serta sejarah terbentuknya kampung nelayan.

Kedudukan sosial informan dalam masyarakat. Artinya, informan kunci merupakan mereka yang dapat mewakili lapisan-lapisan sosial masyarakat di Kampung Nelayan Seberang.

Dalam penelitian ini jumlah informan kunci ada 7 orang informan yang keseluruhannya bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Informan kunci dari penelitian ini terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan dan kedudukan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dua orang informan merupakan tokoh masyarakat yang merupakan pimpinan formal di Kampung Nelayan Seberang. Tiga orang informan yang berasal dari keluarga nelayan buruh dan satu nelayan kaya (juragan). Satu orang lainnya adalah toke yang menampung hasil tangkapan nelayan di Kampung Nelayan Seberang. Sementara itu, informan biasa yang berhasil diwawancarai berjumlah 7 orang. Pemilihan informan ini atas dasar bahwa informan mengetahui tentang keberadaan Kampung Nelayan Seberang meskipun merupakan warga di luar Kampung Nelayan Seberang. Informan biasa dalam penelitian ini terdiri dari lima orang warga kampung nelayan serta dua orang warga luar.

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, tentunya memiliki berbagai kendala yang harus dihadapi oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

32

dengan cara memperkenalkan diri serta mengungkapkan maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

Ketidaksesuaian waktu yang biasanya menjadi penghambat wawancara pada penelitian ini diatasi dengan keberhasilan membangun rapport yang baik. Ini artinya kesuksesan wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan didahului dengan upaya peneliti membangun rapport yang baik. Sebagian besar upaya membangun rapport dimulai peneliti dengan terlebih dahulu ikut berbaur di beberapa tempat keramaian seperti warung. Sambil ikut memesan teh ata kopi dan ikut nimbrung dalam perbincangan untuk mencairkan situasi. Bila kondisi dianggap cair, barulah kegiatan wawancara dimulai. Untuk sebagian informan kunci yang diwawancara di ruang publik seperti di warung ini, biasanya dilakukan sekedarnya saja yang kemudian disertai dengan upaya membuat janji bertemu untuk melakukan wawancara yang lebih terfokus.

33

pertanyaan. Maka secepatnya peneliti mengalihkan pembicaraan agar sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

3) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik dari jurnal, arsip-arsip, buku, koran, majalah ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang diperlukan antara lain meliputi: berbagai referensi untuk tinjauan pustaka, data dari kantor desa mengenai demografi Kampung Nelayan Seberang serta hal-hal yang terkait dengan Kampung Nelayan Seberang. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan tersebut, adakalanya peneliti harus bersinggungan dengan aparatur pemerintahan yang tidak serta merta secara sukarela mau membantu mengakses data yang diperlukan. Untuk hambatan seperti ini, keberadaan surat izin memang cukup membantu namun tabahan “upeti” berupa uang foto kopi dan sejenisnya

dalam pandangan peneliti jauh lebih efektif melancarkan kegiatan pengumpulan data skunder.

1.5.3. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Proses Analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

Tahap telaah dan pengklasifikasian data. Dalam tahapan ini data diklasifikasikan berdasarkan sumber darimana data diperoleh.

34

dipahami. Selain itu, dalam tahapan ini juga dilakukan penambahan atau pengurangan data sebagai bentuk penyempurnaan data.

Tahap Kategorisasi data . Dalam tahapan ini data dikategorisasikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini.