ANALISIS FUNGSI PRODUKSI DAN SENSITIFITAS

SISTEM AKUAKULTUR

(Studi Kasus

Penaeus monodon & Cromoleptis altivellis

)

Oleh :

Bruri Melky Laimeheriwa

Program Doktor (S3)

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

KATA PENGANTAR

Dalam kegiatan berproduksi, tujuan pembudidaya ikan kerapu bebek

adalah memaksimumkan keuntungan usaha. Perolehan keuntungan

maksimum berkaitan erat dengan efisiensi dalam berproduksi. Proses

produksi tidak efisien dapat disebabkan dua hal berikut. Pertama, karena

secara teknis tidak efisien. Ini terjadi karena ketidak berhasilan mewujudkan

produktifitas maksimal; artinya per unit paket masukan (

input bundle

) tidak

dapat menghasilkan produksi maksimal. Kedua, secara alokatif tidak efisien

karena pada tingkat harga-harga pemasukan (

input)

dan pengeluaran

(

output

) tertentu, proporsi penggunaan masukan tidak optimum ini terjadi

karena produk penerimaan marginal tidak sama dengan biaya marginal

masukan yang digunakan. Efisiensi ekonomi mencakup efisiensi teknis

maupun efisiensi alokatif sekaligus.

Makalah dengan judul “ANALISIS FUNGSI PRODUKSI DAN SENSITIFITAS SISTEM AKUAKULTUR (Studi Kasus Pada Penaeus monodon Cromoleptis altivellis), disusun sebagai tugas kelompok dalam mata kuliah Monitoring dan evaluasi lingkungan budidaya.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. M. Latuihamallo,

M.Sc, sebagai dosen pengasuh mata kuliah Monitoring dan Evaluasi Lingkungan

Budidaya yang telah memberikan pengetahuan tentang mata kuliah ini. Akhirnya

saya sebagai penulis ingin membuat semaksimal mungkin yang tersirat dalam

mengimplementasikan isi mata kuliah yang dimaksud. Semoga tulisan ini

mempunyai manfaat bagi yang membutuhkan.

Ambon, 14 Februari 2015

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...

i

KATA PENGANTAR ...

ii

DAFTAR ISI ...

iii

1. Pendahuluan ...

1

2. Kerangka teoritis ...

4

3. Metode pendekatan ...

9

4. Hasil dan diskusi ... 11

5. Kesimpulan ... 35

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Peranan budidaya pantai dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan

besarnya potensi pengembangannya baik sumberdaya lahan maupun jenis

komoditas. Kegiatan perikanan yang memanfaatkan kawasan pantai telah

memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, tidak saja dalam

pemenuhan kebutuhan protein hewani tetapi juga sebagai sektor penghasil devisa

dan mampu menciptakan lapangan kerja baru di wilayah desa pantai. Pertambahan

jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

makanan sehat asal laut mengakibatkan jumlah permintaan jenis-jenis ikan laut

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Potensi perairan laut yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha

budidaya ikan-ikan bersirip diperkirakan 3 juta Ha (Sunaryanto, et al, 2001). Upaya

budidaya selain bertujuan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi ikan per kapita, juga untuk memenuhi permintaan pasar dunia serta

memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia dengan cara-cara yang

ramah lingkungan dalam upaya pelestariannya di alam baik terhadap ruaya

hidupnya maupun terhadap kelestarian jenis-jenisnya.

Kerapu adalah ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan telah

menjadi komoditas ekspor penting terutama ke Hong Kong, Jepang, Singapura dan

Cina. Total perdagangan ikan karang di Asia Tenggara adalah sekitar 30.000

ton/tahun dengan 15.000-20.000 ton diperkirakan di ekspor ke Hong Kong

(Sadovy et al., 2003). Produksi kerapu dari usaha budidaya hanya 8,6% dari

52.000 ton total tangkapan kerapu di Asia dengan nilai 238 juta dollar. Produksi

kerapu budidaya meningkat 1,5% setiap tahun dan berkontribusi terhadap total

produksi makanan ikan laut (FAO, 2003).

Dalam kegiatan berproduksi, tujuan pembudidaya ikan kerapu bebek adalah

memaksimumkan keuntungan usaha. Perolehan keuntungan maksimum berkaitan

disebabkan dua hal berikut. Pertama, karena secara teknis tidak efisien. Ini terjadi

karena ketidak berhasilan mewujudkan produktifitas maksimal; artinya per unit

paket masukan (input bundle) tidak dapat menghasilkan produksi maksimal.

Kedua, secara alokatif tidak efisien karena pada tingkat harga-harga pemasukan

(input) dan pengeluaran (output) tertentu, proporsi penggunaan masukan tidak

optimum ini terjadi karena produk penerimaan marginal tidak sama dengan biaya

marginal masukan yang digunakan. Efisiensi ekonomi mencakup efisiensi teknis

maupun efisiensi alokatif sekaligus.

Secara empiris hampir semua pembudidaya ikan adalah sebagai penerima

harga dalam pasar input maupun output karena jarang dijumpai sekumpulan

pembudidaya ikan mampu mengorganisasi kelompoknya sehingga mempunyai

posisi tawar yang kuat di pasar. Dengan latar belakang seperti itu, dalam praktek

sehari-hari orientasi para pembudidaya ikan dalam suatu komunitas dan ekosistem

yang relative homogen cenderung mengejar efisiensi teknis yang dalam keidupan

sehari-hari diterjemahkan sebagai upaya memaksimalkan produktivitas (Tajerin

dan Muhamad Noor, 2005).

Biaya produksi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi

profitabilitas pada budidaya kerapu. Biaya benih, pakan dan tenaga kerja adalah

pengeluaran signifikan pada budidaya kerapu. Pomeroy et al. (2006) melaporkan

bahwa benih, pakan dan tenaga kerja mencapai 61-74% dari total biaya produksi

usaha budidaya kerapu bebek. Harga beli benih bebek berkisar Rp.1000-1200/cm.

Biaya benih adalah biaya terbesar mencapai 36,72% dari total biaya produksi

untuk budidaya kerapu bebek secara berurutan (DKP, 2001). Pakan merupakan

biaya terbesar kedua dan menyumbang 25% dari total biaya produksi (Pomeroy et

al., 2006) dan ikan rucah sebagai sumber asupan nutrisi. Tacon et al. (1991)

melaporkan bahwa ikan rucah yang umum digunakan di Indonesia adalah sarden

(Sarden lemuru), kuwe (Caranx sp.) pepetek (Leiognathus sp.), layang

(Decapterus) teri (Engraulis sp.). Biaya tenaga kerja adalah biaya terbesar ketiga

dan mencapai 12,3% dari total biaya produksi (Manadiyanto et al., 2002).

Pomeroy et al. (2006) memperkirakan bahwa input tenaga kerja menyumbang 7%

- 18% dari total biaya produksi budidaya kerapu bebek. Budidaya kerapu bebek

penggolongan (grading) mingguan dan perendaman ikan di air tawar untuk

mencegah penyakit. Oleh karena itu, manajemen biaya produksi yang efisien akan

meningkatkan profitabilitas usaha.

1.2. Tujuan dan manfaat

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis penggunaan

faktor-faktor produksi budidaya kerapu bebek serta Menganalisis tingkat efisiensi

pemakaian input pada budidaya ikan kerapu. Diharapkan bahwa hasil analisis ini

akan memberikan teknik kuantitatif untuk membantu produsen memahami dan

menafsirkan proses-proses yang saling terkait dalam budidaya serta kendala

II. KERANGKA TEORITIS

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang

mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik

dalam pengertian apa, dan dimana atau kapan komoditi-komoditi tersebut

dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dikerjakan oleh konsumen

terhadap komoditi itu (Miller dan Mainers, 2000). Dengan demikian produksi itu

tidak terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga penyimpanannya, distribusi,

pengangkutan, pengeceran, pemasaran kembali, upaya-upaya mensiasati lembaga

regulator atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau

lainnya.

Iswardono, (2004) menuliskan bahwa teori produksi sebagai mana teori

perilaku konsumen merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif yang

tersedia. Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil seorang produsen dalam

menentukan pilihan atas alternatif tersebut. Produsen mencoba memaksimalkan

produksi yang bisa dicapai dengan suatu kendala ongkos tertentu agar bisa

dihasilkan keuntungan yang maksimum.

Pengertian fungsi produksi adalah suatu hubungan diantara faktor produksi

dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi ini terdiri dari

tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahaan. Dalam teori ekonomi untuk

menganalisis mengenai produksi, selalu dimasalahkan bahwa tiga faktor produksi

(tanah, modal, dan keahlian keusahaan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga

kerja yang dipandang seabagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya.

Penjelasan ini diilustrasikan dalam gambar 1. Faktor produksi merupakan semua

korbanan yang diberikan pada budidaya ikan agar ikan lele tersebut mampu

tumbuh dan mengahsilkan dengan dengan baik (Soekartawi,1997).

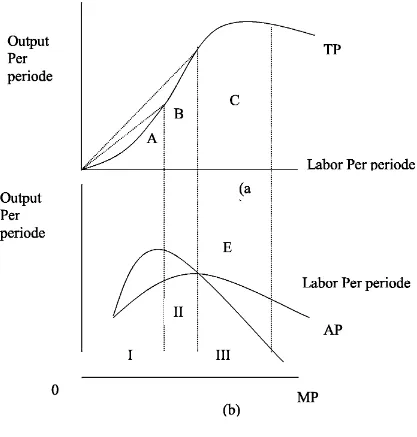

Sesuai gambar 1, dapat membagi fungsi produksi menjadi tiga daerah atau

tiga tahap. Tahap I, terjadi pada saat kurva MPP diatas kurva APP yang meningkat.

MPP yang meningkat menunjukkan MC yang menurun sehingga input terus

ditambah, MPP akan menghasilkan MC atau tambahan ongkos per unit yang

ini berakhir pada titik di mana MPP memotong kurva APP di titik maksimum. Tahap

II, terjadi pada saat kurva MPP menurun dan berada di bawah kurva APP, tapi

masih lebih besar dari nol . Pada awal tahap ini, efisiensi input variabel mencapai

titik puncak, sedangkan pada akhir tahap ini, efisiensi input tetap mencapai

puncaknya, yaitu pada saat kurva TPP mencapai titik maksimum. Tahap III, terjadi

pada saat kurva MPP negatif. Hal ini di karenakan rasio input vari abel terhadap

input terlalu besar sehingga TPP menurun.

Fungsi produksi linier merupakan suatu fungsi yang menunj ukkan hubungan

antara input-input yang digunakan dengan output yang di hasil kan dal am bentuk

fungsi linier. Secara matematis fungsi produksi linier dapat ditulis sebagai berikut:

Y = f (X1,X2,X3,…, Xn ) atau Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +…+ bn Xn. Di

mana, Y= variabel yang dependent/variabel yang dijelaskan; a= konstanta; X=

variabel independent/variabel yang menjelaskan; dan b= koefisiensi regresi

Fungsi Produksi Cobb-Douglas (CD) merupakan suatu fungsi atau persamaan

yang melibatkan dua atau lebih variabel . Di mana vari abel yang satu disebut vari

abel di penden (Y) yang lain variabel independen (X). Sehingga kaidah-kaidah pada

garis regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb Douglas: Y = f (X1, X2,

X3,…,Xn atau dapat dituliskan fungsi Cobb Douglas sebagai berikut: Y =

aX1b1X2b2X3b3…Xn.

Pendugaan fungsi-fungsi tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda

dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut menjadi sebagai Ln Y = ln a + b1

ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 +e. Di mana, Y = variabel dependen (output); X =

variabel indipenden (input); B1, b2 ,.... , bn = nilai parameter yang diduga; e =

bilangan natural (2,718) dan u = disturbance term.

Efisiensi merupakan rasio antara output dan input, dan perbandingan

antara masukkan dan keluaran. Apa saja yang dimaksudkan dengan masukan

serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung dari

tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Secara sederhana menurut Nopirin

(1997), efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan.

Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh

dari kesatuan faktor produksi atau input. Situasi seperti ini akan terjadi apabila

suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) atau dapat dituliskan

mencapai atau menjadi efisien maka input harus dikurangi.

Penggunaan sumber daya produksi dikatakan belum efisien apabila

sumber daya tersebut masih mungkin digunakan untuk memperbaiki

setidak-tidaknya keadaan kegiatan yang satu tanpa menyebabkan kegi atan yang lain

menj adi lebih buruk. Sumber daya dikatakan efisien pengunaannya jika sumber

daya tersebut tidak mungkin lagi di gunakan untuk memperbaiki keadaan

kegiatan yang satu tanpa menyebabkan kegiatan yang lain menjadi lebih buruk

(Lipsey, 1992). Menurut Mubyarto (1986), Efisiensi adalah suatu keadaan di

mana sumberdaya telah dimanfaatkan secara optimal. Untuk memperoleh

sejumlah produk diperlukan bantuan atau kerjasama antara beberapa faktor

produksi .

RTS (Return To Scale) atau keadaan skala usaha perlu diketahui untuk

mengetahui kombinasi pengguanaan faktor produksi. Terdapat 3 kemungkinan

return to scale, yaitu Decreasing Return To Scale (DRS), Constant Return To

Scale (CRS) dan Incrosing Return To scale (IRS) (Soekartawi,1990). Decreasing

Return To Scale (DRS), bila (b1+b2+...+bn) 1, dapat diartikan bahwa proporsi

penambahan faktor produksi akan menghasi l kan proporsi penambah produksi

yang lebih kecil. Constant Return To Scale (CRS), bila (b1+b2+...+bn) = 1,

dapat diartikan bahwa proporsi penambah faktor produksi akan proporsional

dengan produksi yang di peroleh. Incrosing Return To scale (IRS), bila (b

1+b2+...+bn) 1, dapat diartikan bahwa proporsi penambah factor produksi

akan mengahasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.

Faktor produksi adalah semua biaya yang diberikan pada ikan kerapu agar

ikan lele tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor

produksi dikenal dengan istilah input, production factor dan biaya produksi.

modal, untuk membeli bibit, pupuk, pakan, tenaga kerja dan aspek manajemen

adal ah faktor produksi yang terpenti ng di antara faktor produksi yang lain

(Soekartawi, 2003).

Proses produksi budidaya ikan kerapu didasarkan pada pemberian

input-input produksi untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Langkahlangkah

sistematis dalam manajemen budidaya perikanan, antara lain: pemilihan lokasi

dan mempersiapkan lahan usaha untuk usaha budidaya, pemilihan benih ikan

yang baik, penebaran benih ikan, monitoing kualitas air, penentuan jumlah

pemberian pakan ikan yang dibutuhkan, pencegah hama dan penyakit, serta

III. METODOLOGI PENDEKATAN

Parameter yang analisa meliputi: parameter produksi dan parameter

lingkungan. Parameter produksi, meliputi bobot ikan yang digunakan untuk

mendapatkan bobot rata-rata ikan kerapu, jumlah ikan untuk mendapatkan derajat

kelangsungan hidup ikan, serta jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan

untuk mendapatkan rasio konversi pakan. Sedangkan parameter lingkungan:

oksigen terlarut (dissolved oxygen, DO), pH, alkalinitas total, nitrit (NO2-), amoniak

(NH3), fosfat (PO43-), serta hidrogen sulfida (H2S).

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui rumusan yang sesuai untuk

masing-masing parameter, yaitu jumlah ikan yang hidup, bobot rata-rata ikan,

derajat kelangsungan hidup, rasio konversi pakan dan produksi total.

Jumlah ikan yang hidup dalam satu petak KJA diduga dengan rumus : Nu =

nu x (Lt/Lj) x k. Di mana, N = jumlah ikan dalam satu petak karamba (ekor); n =

jumlah rata-rata ikan yang tertangkap dalam jala pada tiap pengambilan contoh

(ekor); Lt = luas karamba (m2); Lj = luas bukaan jala efektif (m2); dan k = nilai

koreksi.

Bobot rata-rata ikan dihitung berdasarkan rumus: Wr = w/n. Di mana, Wr =

bobot rata-rata ikan (gram/ekor); w = bobot total ikan yang tertangkap dalam jala

pada tiap pengambilan contoh (gram); dan n = jumlah total ikan yang tertangkap

dalam jala pada tiap pengambilan contoh (ekor).

Derajat kelangsungan hidup (SR) merupakan perbandingan jumlah ikan

pada waktu tertentu (Nt, ekor) terhadap jumlah ikan pada saat tebar (No, ekor)

dengan rumus : SR = (Nt/No) x 100%. Sedangkan nilai Nt akhir merupakan bobot

ikan pada saat panen (Wt, gram) dibagi bobot rata-rata ikan (Wr, gram/ekor)

dengan rumusan : Nt = Wt/Wr.

Rasio konversi pakan (food conversion ratio, FCR) merupakan perbandingan

antara jumlah pakan yang diberikan terhadap produksi ikan dengan rumusan dari

National Research Council (1977) : FCR = Ft/{(Wt + Wm) - Wo} atau FCR = Ft/Wt

(jika Wo dianggap terlalu kecil dan Wm tidak terdeteksi). Di mana, Ft = jumlah

Wm = bobot ikan yang mati selama pemeliharaan (kg); dan Wo = bobot ikan pada

saat tebar benih (kg).

Produksi total adalah bobot (biomassa) ikan saat panen (Wt). Parameter ini

digunakan sebagai kalibrasi bagi jumlah (Nt) dan derajat kelangsungan hidup (SR)

ikan pada akhir penelitian.

Pustaka yang relevan dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan kajian

sesuai dengan tujuan pembuatan makalah. Pustaka bersumber dari buku teks,

jurnal maupun sumber-sumber dari internetnya.

Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif untuk mendapatkan

gambaran tentang produksi pada budidaya intensif, serta keterkaitannya dengan

pengelolaan pakan yang dilakukan selama pemeliharaan.

Dalam dalam analisa ini diperoleh dari data data sekunder dari berbagai

literatur yang dipublikasikan. Data sekunder dalam analisis ini dikumpulkan dari

daerah sumber kerapu di Indonesia. Untuk menilai dan membandingkan dampak dari

skala produksi pada profitabilitas, usaha budidaya dikategorikan berdasarkan tiga

level biaya produksi: di bawah 100 juta, antara 100 dan 200 juta dan lebih dari 200

juta. Tingkat biaya produksi ini dikategorikan masingmasing skala kecil, menengah

dan besar.

Data sekunder yang ada digunakan untuk mengumpulkan informasi dari

produsen kerapu dari tiga skala produksi yang berbeda. Data yang diperoleh

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik selanjutnya dianalisis secara kualitatif

maupun kuantitatif.

Teknik analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan Fungsi

Produksi Frontier dan fungsi Cobb-Douglass untuk menentukan faktor-faktor

IV. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Identifikasi Tujuan dan Komponen Sistem Budidaya

Pengembangan sistem budidaya ikan kerapu bebek memerlukan tujuan dan

komponen serta tahapan akuakultur yang jelas. Komponen-kompenen utama

dalam pengembangan sistem akuakultur mecakup identifikasi tujuan, lingkungan

media, sarana produksi, manajemen input serta monitoring dan evaluasi sistem

akuakultur.

Tujuan utama budidaya ikan kerapu bebek adalah untuk mmenghasilkan

biomass atau produksi yang maksimal dan intsif dengan input yang intensif pula.

Sasaran produksi meliputi gelondongan, Juwana, konsumsi maupun induk. Tujuan

lainnya adalah untuk menghasilkan benih dari biota tertentu, mulai dari

perkembangan gonad sampai dengan penetasan dan pemeliharaan larva yang

dikelola secara terkontrol penuh. Lingkungan media adalah air laut. Komponen

lingkungan akuakultur yang perlu diidentifikasi adalah sumber, jumlah dan kualitas

air (fisik, kimia dan biologi) utamanya kandumhan DO, produk metabolisme,

H2S,NH3 dan CH4), sumber-sumber pencemaran dan keamanan habitat akuakultur.

Identifikasi sarana dan prasarana produksi mencakup pupuk, kapur.

makanan alami (algae, Artemia sp, Daphnia, Tubelex dll), pakan buatan, saran

transportasi dan listrik. Identifikasi komponen berikutnya adalah proses produksi

biologi di mulai dari anabolisme, katabolisme, dan mineralisasi yang diharapkan

terjadi selama masa akuakultur. Manajemen input yang perlu diidentifikasi antara

lain biota (ikan), pakan dan air yang digunakan. Komponen dan tahapan terakhir

adalah sistem monitoring dan evaluasi akuakultur secara teratur dan tepat dengan

demikian tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Laju pertumbuhan yang tinggi akan menghasilkan bobot ikan rata-rata yang

besar dan derajat kelangsungan hidup yang tinggi akan menghasilkan jumlah

individu yang banyak. Secara bersama-sama laju pertumbuhan dan derajat

bobot rata-rata dengan jumlah ikan. Diagram alir pemikiran selengkapnya tertera

pada gambar 2.

Produksi ikan merupakan perwujudan dari biomassa ikan yang dihasilkan

pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pertumbuhan dan kelangsungan hidup

ikan. Pertumbuhan memerlukan materi, yang dalam hal ini dipasok dari pakan.

Pengetahuan tentang efisiensi pakan sangat terkait dengan proses pengambilan

pakan sampai dengan proses pembentukan jaringan yang melibatkan pengetahuan

tentang bioenergetika.

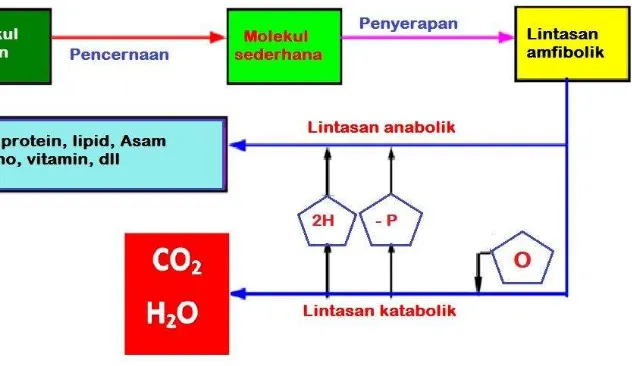

4.2. Lintasan Pakan, Nutrisi dan Bioenergetika

Rangkaian lintasan pakan dimulai dari proses pemasukan pakan oleh ikan

melalui mulut (ingestion), kemudian mengalami proses pencernaan (digestion) dan

dilanjutkan dengan penyerapan (absorption). Hasil proses penyerapan akan

memasuki proses metabolisme. Penyederhanaan keseluruhan proses tersebut

tertera pada gambar 3.

Menurut Mayes (1995), lintasan metabolisme dibagi menjadi tiga kelompok

proses atau lintasan, yaitu: katabolik, anabolik dan ambolik. Lintasan katabolik,

yaitu berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi dan umumnya berbentuk

senyawa fosfat berenergi tinggi atau ekuivalen pereduksi. Lintasan anabolik, yaitu

lintasan yang terlibat dalam sintesis senyawa pembentuk struktur dan organ

tubuh. Sedangkan, lintasan amfibolik, yaitu lintasan yang memiliki lebih dari satu

fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme yang bekerja sebagai

penghubung lintasan katabolik dan lintasan anabolik.

Nutrisi merupakan bahan baku yang dibutuhkan oleh suatu biota untuk

menyelenggarakan kehidupannya. Nutrien merupakan zat kimia yang diserap oleh

saluran dan kelenjar pencernaan serta dinding tubuh untuk digunakan sel-sel tubuh

bagi pembentukan jaringan tubuh (anabolisme) dan pemenuhan energi dalam

metabolisme (katabolisme). Secara umum, keperluan nutrisi bagi ikan meliputi

kelompok berenergi (karbohidrat, protein, dan lemak) serta kelompok tidak

berenergi (vitamin dan mineral).

Karbohidrat merupakan sumber energi termurah dibanding protein dan

Gambar 2. Diagram sistem akuskultur intensif

Keterangan :

EF = efisiensi; DO = oksigen terlarut; GR = laju pertumbuhan; SR = derajat kelangsungan hidup; NSR = Net Survival Rate;

dan lemak. Protein berfungsi sebagai pembentuk energi dan jaringan baru. Nilai

pembakaran protein relatif kecil sehingga sedapat mungkin protein tidak dijadikan

sumber energi. Lemak merupakan sumber energi cadangan jika energi dari

karbohidrat tidak mencukupi. Energi diperoleh ikan dari pakan yang dimakan.

Pertumbuhan terjadi jika terdapat kelebihan energi pakan setelah dikurangi dengan

energi metabolisme dan energi yang dikeluarkan.

4.3. Fungsi Produksi Dan Komponennya

Pertumbuhan dapat terjadi karena adanya perkembangan jaringan baru dari

proses anabolisme, setelah terpenuhinya semua kebutuhan energi lepas yang

diperoleh dari proses katabolisme. Pencapaian produksi (Y) pada sistem budidaya

ikan didasarkan pada fungsi produksi Y = f (udang/ikan, lingkungan, pakan, tenaga

kerja, keahlian)

Pengelolaan pakan pada budidaya udang/ikan diharapkan dapat

menghasilkan efisiensi pakan yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

faktor biota dan pakan harus dikondisikan sehingga dalam batas toleransi yang

mendukung bagi pengelolaan pakan. Dengan demikian, fungsi di atas dapat

dituliskan sebagai Yudang/ikan = f (pakan)/(udang/ikan, lingkungan, tenaga dan

keahlian)

Benih udang

Pertumbuhan ikan pada tahap larva dan postlarva dapat dijadikan indikator

bagi pertumbuhan ikan setelah dipelihara di karamba. Jika pada tahap awal ikan

dapat menunjukkan respons positif terhadap pakan, maka diharapkan

perkembangan ikan/udang akan mengikuti respons tersebut. Perkembangan larva

yang lambat akan menghasilkan laju pertumbuhan yang rendah selama

pemeliharaan. Aklimatisasi, terutama terhadap suhu dan salinitas air, dilakukan

agar benur/benih dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang baru, yaitu

lingkungan. Dengan proses ini diharapkan dapat meningkat-kan kenyamanan hidup

ikan/udang yang selanjutnya meningkatkan nafsu makan, serta secara langsung

Lingkungan

Respons positif udang/ikan yang maksimal terhadap pakan yang ditunjukkan

oleh pertumbuhan terjadi pada waktu lingkungan dalam kondisi yang optimal,

terutama kecocokan suhu, salinitas, oksigen, serta pH dan alkalinitas. Untuk itu,

beberapa pengelolaan dilakukan agar kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan

untuk pertumbuhan udang.

Suhu

Peranan : Mempengaruhi laju metabolisme yang selanjutnya akan

menentukan laju pertumbuhan.

Proses : Penyediaan kenyamanan hidup, enzim-enzim pencernaan

dapat bekerja baik, reaksi-reaksi biokimia berlangsung

lancar, energi yang dipakai untuk regulasi menjadi kecil.

Kisaran : 20-30 0C (Liao dan Murai, 1986)

Pengelolaan : - Kedalaman air dapat mereduksi panas sehingga

diperlu-kan kedalaman efektif karamba 1-1,5 m.

- arus air laut di sekitar karamba memungkinkan

pergantian air baru secara cepat dan sesuai dengan

jumlah kebutuhan air.

Salinitas

Peranan : Mempengaruhi laju metabolisme yang selanjutnya akan

menentukan laju pertumbuhan

Proses : Penyediaan kenyamanan hidup, mengurangi energi

osmoregulasi

Kisaran : 29-33 ppt (Boyd, 1991)

Pengelolaan : - Kedalaman dapat mereduksi penguapan air per satuan

volume sehingga perlu dibuat kedalaman 1-1,5 m.

- penempatan KJA pada lokasi yang sesuai

Peranan : Mempengaruhi laju metabolisme yang selanjutnya akan

menentukan laju pertumbuhan.

Proses : Penyediaan kenyamanan hidup dan DO bagi respirasi

Kisaran : > 8 mg/l (Lioa dan Huang, 1975 dalam Chien, 1992)

Pengelolaan : - Kedalaman menentukan penyimpanan cadangan DO

per satuan volume air karamba sehingga perlu dibuat

kedalaman efektif karamba 1-1,5 m.

pH dan Alkalinitas

Peranan : Meningkatkan laju metabolisme yang selanjutnya dapat

memacu pertumbuhan

Proses : Penyediaan kenyamanan hidup dan CO2 bagi fotosintesis,

enzim pencernaan bekerja baik, reaksi biokimia

(terutama kalsifikasi saat molting) berlangsung lancar.

Kisaran : pH 7,5-8,5 (Law, 1988 dan Chien, 1992)

Alkalinitas 20-200 mg/l ekv. CaCO3 (Liu, 1989)

Pengelolaan : Pengapuran (kalsit atau dolomit) meningkatkan bufer

perairan dan mencegah fluktuasi pH (menahan pH

rendah pada malam/dini hari dan pH tinggi pada siang

hari.

Hama dan Penyakit

Peranan : Menurunkan laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup

Proses : Penurunan kenyamanan hidup, merusak organ dan

parasitik, energi regulasi menjadi besar

Komponen : Virus, bakteri, jamur, parasit

Pengelolaan : - Penyehatan ikan dengan pemberian

vaksin/imunostimu-lan, pakan yang tepat dan lingkungan yang sehat, serta

pengapuran untuk mengurangi bakteri dan jamur.

Respons positif pakan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan yang maksimal

terjadi pada waktu ikan mendapatkan pakan yang sesuai, yaitu tepat jumlah,

ukuran, waktu dan tepat komposisi nutrisinya.

Nutrisi

Peranan : Meningkatkan pertumbuhan

Proses : Meningkatkan efisiensi pakan dan penyediaan energi

Komponen : Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral

Pengelolaan : - Karbohidrat sederhana cepat dikatabolisme untuk

meng-hasilkan energi dan jumlahnya sesuai dengan

kebutuhan energi metabolisme agar tidak mengambil

energi protein.

- Protein diberikan dalam persentase yang tinggi

(35-40%) pada pakan komersial dan semakin berkurang

dengan bertambahkan umur/ukuran ikan.

- Lemak diberikan terutama berupa asam lemak esensial

dengan jumlah maksimal umumnya 3%. Asam lemak

penting bagi integritas struktur membran sel pada

eritrosit. Fosfolipid merupakan bagian membran sel

dan berfungsi dalam transpor lemak. Fosfolipid

diberikan karena ikan kurang mampu mensintesis

fosfolipid.

- Vitamin diperlukan pada deferensiasi jaringan (vitamin

A, C, D, E) serta kofaktor enzim (vitamin B, K). Vitamin

C berkaitan dengan pembentukan kolagen dan

diperlukan untuk peningkatan daya tahan ikan terhadap

gangguan luar, terutama dari penyakit.

- Mineral diperlukan dalam konsentrasi yang kecil namun

sangat penting bagi pertumbuhan. Kalsium (Ca) yang

diperlukan untuk kalsifikasi selama postmolt. Selain

pakan.

Pengelolaan Pakan

Peranan : Meningkatkan pertumbuhan, menurunkan rasio konversi

pakan (FCR, feed convertion ratio), serta memperbaiki

lingkungan

Proses : Meningkatkan peluang pakan untuk dimakan oleh ikan

Komponen : Stabilitas; palatabilitas; bentuk, ukuran, dan jumlah

pakan; serta frekuensi, waktu dan cara pemberian

pakan.

Pengelolaan : - Karena ikan makannya cepat, maka stabilitas pakan

harus tinggi dan frekuensi pemberian ditingkatkan

untuk memberi kesempatan pakan dimakan oleh ikan.

- Palatabilitas menyangkut masalah sifat 'enak' dari

pakan sehingga perlu ditambahkan atraktan dalam

pakan.

- Bentuk dan ukuran pakan disesuaikan dengan umur

ikan karena selain memotong pakannya, ikan juga

menelannya secara langsung

- Jumlah pakan disesuaikan dengan biomassa ikan.

Kekurangan pakan akan mengurangi laju pertumbuhan

dan memunculkan kanibalisme, sedangkan kelebihan

pakan akan mencemari perairan.

- Ikan bersifat nocturnal sehingga proporsi pemberian

pakan banyak dilakukan pada malam hari.

- Ikan menjadikan seluruh dasar karamba sebagai 'meja

makan'-nya, terutama di daerah pinggir karamba

sehingga cara pemberian pakan dilakukan dengan

menyebar rata dengan proporsi terbanyak di daerah

4.4. Contoh Kasus : Analisis Fungsi Produksi Budidaya Udang Windu

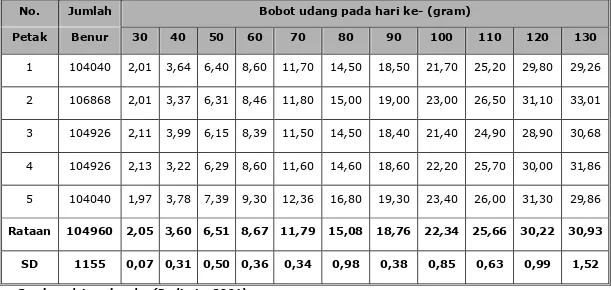

Produksi udang pada akhir pemeliharaan ditentukan oleh bobot rata-rata

udang dan banyaknya udang yang dapat dipanen. Berikut ini akan dibahas tentang

beberapa parameter yang berhubungan dengan produksi, yang meliputi bobot

rata-rata, derajat kelangsungan hidup, serta rasio konversi pakan.

Bobot Rata-rata

Bobot rata-rata udang yang terus bertambah dari waktu ke waktu selama

pemeliharaan merupakan perwujudan dari pertumbuhan udang. Dalam akuakultur,

pertumbuhan merupakan salah satu komponen utama untuk menyatakan

produktivitas. Pertumbuhan merupakan ekspresi dari pertambahan volume,

panjang, serta bobot basah atau bobot kering terhadap satu-satuan waktu tertentu

(Effendie, 1979 dan Hartnoll, 1982).

Pada organisme tanpa eksoskeleton, perubahan panjang tubuh merupakan

fungsi yang kontinyu terhadap waktu. Sebaliknya, pada organisme yang

mempunyai eksoskeleton, seperti pada udang (krustase), pertumbuhan menjadi

masalah yang rumit karena merupakan proses yang diskontinyu. Hal ini disebabkan

adanya proses molting yang memungkinkan terjadinya laju pertumbuhan yang

tinggi pada suatu selang waktu yang kemudian diikuti oleh laju pertumbuhan yang

rendah pada waktu yang lain.

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran yang terjadi antara satu

instar sampai instar berikutnya. Pertambahan ukuran yang besar terjadi setelah

molting karena adanya pengembangan bagian integumen yang tidak mengeras,

serta pertambahan yang kecil pada waktu intermolt akibat proses pengencangan

membran arthrodial. Dalam beberapa keperluan praktis, pertumbuhan intermolt

dapat diabaudang (Hartnoll, 1982).

Bobot rata-rata udang pada akhir pemeliharaan mencapai 30,931,52 gram

dengan kisaran 29,26-33,01 gram (Tabel 1). Dari tabel tersebut juga terlihat

adanya peningkatan pertumbuhan pada setiap pengamatan. Pertumbuhan mutlak

mulai nyata pada periode pemeliharaan hari ke 60-120. Penurunan pertumbuhan

Tabel 1. Bobot rata-rata udang selama pemeliharaan

No. Jumlah Bobot udang pada hari ke- (gram)

Petak Benur 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

1 104040 2,01 3,64 6,40 8,60 11,70 14,50 18,50 21,70 25,20 29,80 29,26

2 106868 2,01 3,37 6,31 8,46 11,80 15,00 19,00 23,00 26,50 31,10 33,01

3 104926 2,11 3,99 6,15 8,39 11,50 14,50 18,40 21,40 24,90 28,90 30,68

4 104926 2,13 3,22 6,29 8,60 11,60 14,60 18,60 22,20 25,70 30,00 31,86

5 104040 1,97 3,78 7,39 9,30 12,36 16,80 19,30 23,40 26,00 31,30 29,86

Rataan 104960 2,05 3,60 6,51 8,67 11,79 15,08 18,76 22,34 25,66 30,22 30,93

SD 1155 0,07 0,31 0,50 0,36 0,34 0,98 0,38 0,85 0,63 0,99 1,52

dukung lingkungan karamba. Pertumbuhan setelah periode tersebut tidak akan

memberudang penambahan bobot yang berarti.

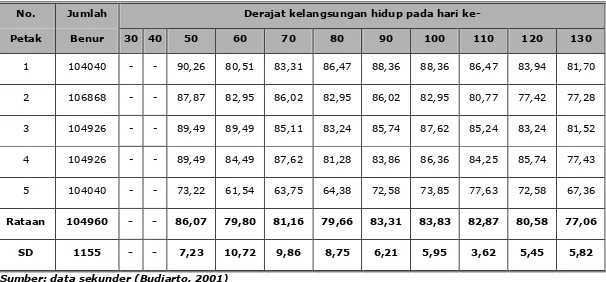

Derajat Kelangsungan Hidup

Selain mempertimbangkan faktor penurunan laju pertumbuhan di atas,

panen dilakukan karena mempertimbangkan juga faktor kematian udang. Pada

Tabel 2 terlihat adanya derajat kelangsungan hidup (SR) udang yang semakin

menurun. Pada akhir pemeliharaan, SR mencapai rata-rata 77,075,82% dengan

kisaran 67,36-81,70%.

Kematian udang selama pemeliharaan dapat disebabkan oleh ketidak-

sesuaian lingkungan atau adanya penyakit. Namun demikian, karena gradiensi

mortalitas pada pemeliharaan udang tersebut kecil, maka faktor kematian ini

dimasukkan dalam kategori kematian alami. Pada umumnya, ketidaksesuaian

lingkungan, misalnya terjadinya deplisit oksigen dan tingginya gas toksik (NH3,

H2S) yang jauh melampaui konsentrasi yang dapat ditoleransi oleh udang, akan

menyebabkan mortalitas udang yang tinggi pada selang waktu yang pendek

(serentak). Pada kematian udang yang disebabkan oleh serangan penyakit,

mortalitas udang yang tinggi terjadi pada selang waktu yang relatif panjang

(perlahan-lahan).

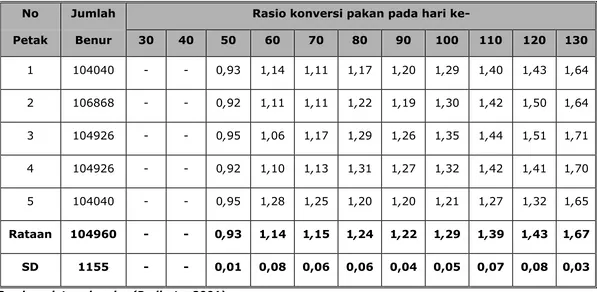

Rasio Konversi Pakan

Efisiensi pakan dalam aplikasi produksi udang secara massal mengacu pada

nilai yang berbanding terbalik terhadap rasio konversi pakan (FCR). Nilai FCR yang

tinggi mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan pakan. Nilai FCR pada

budidaya udang umumnya berkisar pada 1-2. Pada beberapa kasus, FCR dapat

bernilai 1 yang mencerminkan adanya sediaan pakan alami yang baik dalam

lingkungan karamba. FCR yang bernilai 2 atau lebih menyatakan, bahwa pakan

banyak terbuang atau tidak dimanfaatkan oleh udang dengan baik.

Pada Tabel 3 terlihat, bahwa nilai FCR berkisar antara 1,64-1,71 dengan

rata-rata 1,670,03. Nilai FCR semakin meningkat dengan mening-katnya masa

pemeliharaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya

Tabel 2. Derajat kelangsungan hidup udang selama pemeliharaan

No. Jumlah Derajat kelangsungan hidup pada hari ke-

Petak Benur 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

1 104040 - - 90,26 80,51 83,31 86,47 88,36 88,36 86,47 83,94 81,70

2 106868 - - 87,87 82,95 86,02 82,95 86,02 82,95 80,77 77,42 77,28

3 104926 - - 89,49 89,49 85,11 83,24 85,74 87,62 85,24 83,24 81,52

4 104926 - - 89,49 84,49 87,62 81,28 83,86 86,36 84,25 85,74 77,43

5 104040 - - 73,22 61,54 63,75 64,38 72,58 73,85 77,63 72,58 67,36

Rataan 104960 - - 86,07 79,80 81,16 79,66 83,31 83,83 82,87 80,58 77,06

SD 1155 - - 7,23 10,72 9,86 8,75 6,21 5,95 3,62 5,45 5,82

Sumber: data sekunder (Budiarto, 2001)

Tabel 3. Rasio konversi pakan udang selama pemeliharaan

No Jumlah Rasio konversi pakan pada hari ke-

Petak Benur 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

1 104040 - - 0,93 1,14 1,11 1,17 1,20 1,29 1,40 1,43 1,64

2 106868 - - 0,92 1,11 1,11 1,22 1,19 1,30 1,42 1,50 1,64

3 104926 - - 0,95 1,06 1,17 1,29 1,26 1,35 1,44 1,51 1,71

4 104926 - - 0,92 1,10 1,13 1,31 1,27 1,32 1,42 1,41 1,70

5 104040 - - 0,95 1,28 1,25 1,20 1,20 1,21 1,27 1,32 1,65

Rataan 104960 - - 0,93 1,14 1,15 1,24 1,22 1,29 1,39 1,43 1,67

SD 1155 - - 0,01 0,08 0,06 0,06 0,04 0,05 0,07 0,08 0,03

Sumber: data sekunder (Budiarto, 2001).

pada udang ditentukan dari biomassa udang, maka bias pemberian pakan juga

semakin besar dengan semakin meningkatnya biomassa udang.

Namun demikian, secara keseluruhan nilai FCR pada kasus ini masih relatif

rendah. Hal ini akan lebih nyata jika dilihat dari nilai penyimpangan akibat

pendugaan biomassa udang pada tiap pengambilan contoh. Nilai deviasi

menunjukkan bahwa penyimpangan antara jumlah pakan aktual yang diberudang

dengan jumlah pakan yang seharusnya diberudang (teori) sangat kecil. Dengan

demikian, nilai pendugaan biomassa yang menentukan jumlah pakan yang harus

diberudang sudah cukup akurat. Nilai dugaan tersebut akan mereduksi peluang

pakan untuk tidak termakan oleh udang yang selanjutnya akan mereduksi

tambahan beban bahan organik di lingkungan karamba.

Nilai FCR kecil mengindikasudang adanya pemanfaatan pakan oleh udang

dengan baik yang selanjutnya akan berimplikasi pada dua hal. Pertama, sisa pakan

menjadi sedikit sehingga memperkecil beban limbah internal, yang dalam hal ini

adalah bahan organik. Dengan rendahnya bahan organik di lingkungan perairan,

maka oksigen terlarut yang dikonsumsi untuk dekomposisi bahan organik oleh

bakteri menjadi kecil. Hal ini akan menambah sediaan oksigen terlarut bagi

respirasi udang yang selanjutnya memacu proses metabolisme bagi pertumbuhan

udang. Kedua, efisiensi pakan yang tinggi akan meningkatkan keuntungan

ekonomis dari penghematan pakan.

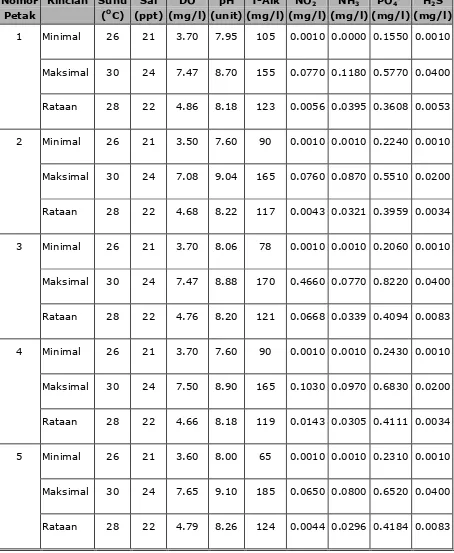

Kualitas air

Kualitas air yang diukur meliputi sifat fisik (suhu, salinitas) serta sifat kimia,

yaitu oksigen terlarut (DO), pH, alkalinitas total, nitrit (NO2-), amoniak (NH3), fosfat

(PO43-), serta hidrogen sulfida (H2S) seperti tertera pada Tabel 4. Dari tabel

tersebut terlihat, bahwa kondisi kualitas air sangat mendukung bagi kehidupan dan

pertumbuhan udang di karamba. Hal ini dinyatakan dari kisaran dan fluktuasi

kualitas air masih dalam toleransi udang, baik untuk melangsungkan kehidupan

maupun untuk pertumbuhannya.

Pada umumnya, konsentrasi H2S yang melampaui toleransi udang terjadi

pada periode pemeliharaan hari ke 70-80, yaitu mencapai konsentrasi 0,0400 mg/l.

Tabel 4 . Kualitas air karamba selama pemeliharaan

Nomor Rincian Suhu Sal DO pH T-Alk NO2

-NH3 PO4

3-H2S

Petak (OC) (ppt) (mg/l) (unit) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

1 Minimal 26 21 3.70 7.95 105 0.0010 0.0000 0.1550 0.0010

Maksimal 30 24 7.47 8.70 155 0.0770 0.1180 0.5770 0.0400

Rataan 28 22 4.86 8.18 123 0.0056 0.0395 0.3608 0.0053

2 Minimal 26 21 3.50 7.60 90 0.0010 0.0010 0.2240 0.0010

Maksimal 30 24 7.08 9.04 165 0.0760 0.0870 0.5510 0.0200

Rataan 28 22 4.68 8.22 117 0.0043 0.0321 0.3959 0.0034

3 Minimal 26 21 3.70 8.06 78 0.0010 0.0010 0.2060 0.0010

Maksimal 30 24 7.47 8.88 170 0.4660 0.0770 0.8220 0.0400

Rataan 28 22 4.76 8.20 121 0.0668 0.0339 0.4094 0.0083

4 Minimal 26 21 3.70 7.60 90 0.0010 0.0010 0.2430 0.0010

Maksimal 30 24 7.50 8.90 165 0.1030 0.0970 0.6830 0.0200

Rataan 28 22 4.66 8.18 119 0.0143 0.0305 0.4111 0.0034

5 Minimal 26 21 3.60 8.00 65 0.0010 0.0010 0.2310 0.0010

Maksimal 30 24 7.65 9.10 185 0.0650 0.0800 0.6520 0.0400

Rataan 28 22 4.79 8.26 124 0.0044 0.0296 0.4184 0.0083

yang baik, misalnya dengan mengurangi jumlah pakan sehingga pakan tidak terlalu

banyak tersisa. Pada kondisi tersebut, pengelolaan kualitas air juga penting untuk

dilakukan, misalnya dengan meningkatkan aerasi, penambahan atau pergantian air,

penggelontoran (flushing), serta penyifonan.

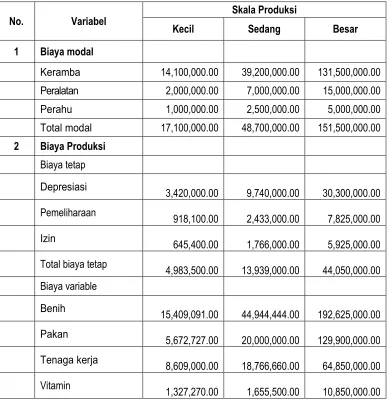

4.6. Contoh kasus: Analisis Fungsi Produksi dan Sensitifitas Budidaya Kerapu Bebek

Variabel produksi budidaya ikan kerapu bebek dengan skala produksi

berbeda (kecil, sedang dan besar) disajikan dalam tabel 5. Pada tabel 5

menjelaskan pada budidaya kerapu bebek kepadatan tebar untuk skala kecil (8

ekor/m3) skala menengah (9,5 ekor/m3) dan skala besar (10 ekor/m3). Tingkat kelangsungan hidup adalah antara 52,50% sampai 62% dan ukuran tebar berkisar

10,27-11,00 cm. Konversi pakan pada skala kecil, menengah dan besar adalah

5,44, 6,02 dan 13,52. Bobot panen di atas 400 gram dan periode budidaya berkisar

antara 15,54-16,75 bulan.

Dalam budidaya kerapu bebek, biaya tetap berkisar antara 10% sampai

13%. Biaya benih adalah pengeluaran terbesar diikuti oleh biaya pakan kecuali

pada skala kecil di mana biaya tenaga kerja adalah biaya kedua terbesar (Tabel 6).

Analisis indikator keuangan budidaya dan bebek pada skala produksi

berbeda dirangkum dalam tabel 7. Analisis keuangan budidaya kerapu bebek

menunjukkan bahwa semua skala produksi dianggap layak dengan proyeksi arus

kas kumulatif selama 5 tahun untuk skala kecil (Rp. 133.344.826) menengah (Rp.

446.749.192) dan besar (Rp. 1.692.212.500). Penerapan discount rate 15%

menghasilkan NPV untuk skala kecil (Rp. 85.009.002) menengah (Rp.

286.822.375) dan skala besar (Rp. 1.088.181.355) selama periode 5 tahun.

Analisis keuangan lebih lanjut menunjukkan rasio manfaat-biaya (B/C) lebih dari 2,

IRR lebih besar dari 300% untuk semua skala produksi dan jangka waktu

pengembalian modal kurang dari satu tahun.

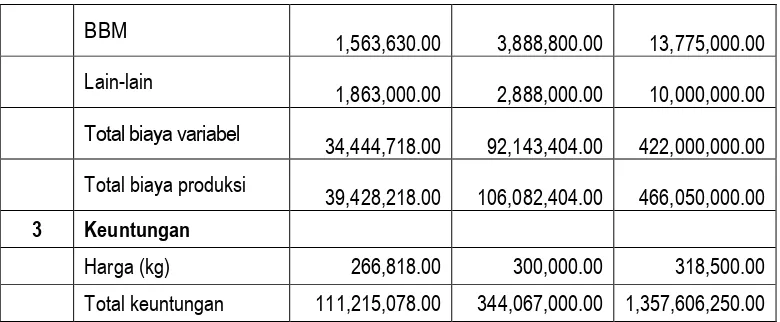

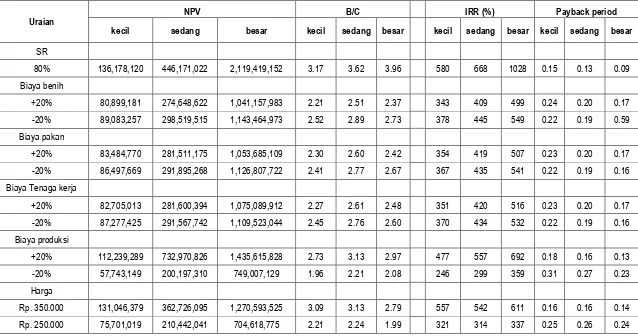

Hasil analisa sensitivitas beberapa variabel utama yang mempengaruhi

profitabilitas budidaya kerapu bebek dirangkum dalam tabel 8. Hasil analisa

Tabel 5. Variabel produksi budidaya kerapu bebek di KJA

No. Variabel Satuan Skala produksi

Kecil Sedang Besar

Tabel 6. Variabel pengeluaran budidaya kerapu bebek di KJA

No. Variabel

Skala Produksi

Kecil Sedang Besar

1 Biaya modal

Keramba 14,100,000.00 39,200,000.00 131,500,000.00

Peralatan 2,000,000.00 7,000,000.00 15,000,000.00

Perahu 1,000,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00

Total modal 17,100,000.00 48,700,000.00 151,500,000.00

BBM

Harga (kg) 266,818.00 300,000.00 318,500.00

Total keuntungan 111,215,078.00 344,067,000.00 1,357,606,250.00

Tabel 7. Indikator Keuangan Budidaya kerapu bebek di KJA

NPV positif pada semua skala produksi. Peningkatan produksi dan harga terbukti

memiliki pengaruh terbesar terhadap profitabilitas pada semua skala produksi.

Sintasan kehidupan kerapu bebek pada skala 65%. Ikan kerapu adalah ikan

kanibalisme dan hampir dari kematian terjadi pada bulan pertama penebaran ke

dalam keramba jaring apung (KJA). Sadovy & Lau (2002) melaporkan bahwa

tingkat mortalitas ikan kerapu antara 60-80% selama siklus pemeliharaan. Ukuran

benih yang lebih disukai untuk tebar di KJA di atas 7 cm mengingat benih kerapu

bersifat kanibalisme (Marte, 2003). Yashiro (1999) melaporkan bahwa ukuran

minimum benih untuk budidaya dalam KJA berkisar 7-10 cm. Angka kematian

selama pemelihaan adalah 60% atau lebih untuk benih ikan kurang dari 5 cm

(Sadovy, 2000). Ukuran penebaran 7 sampai 10 cm memiliki tingkat kelangsungan

hidup 30 sampai 70% selama dua bulan pertama pemeliharaan (Leong, 1997).

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran benih seperti pada skala

besar tidak meningkatan sintasan kehidupan ikan. Sementara itu, kepadatan tebar

yang lebih rendah seperti pada skala kecil tidak memberikan kontribusi positif pada

sintasan kehidupan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas benih dan mengurangi

kanibalisme dengan cara pemilahan dapat meningkatkan tingkat sintasan

kehidupan yang selanjutnya dapat meningkatkan volume produksi.

Rasio konversi pakan (FCR) pada budidaya kerapu bebek sangat tinggi pada

skala produksi yang berbeda. Ikan rucah adalah sumber makanan yang umum

digunakan dalam budidaya kerapu karena lebih murah daripada pakan buatan

pabrik (pellet). Ikan rucah dipotong-potong sesuai dengan bukaan mulut ikan dan

diberikan ke ikan sampai kenyang. Sekitar 30-50% dari ikan rucah diberikan pada

ikan terbuang selama proses pemberian pakan. Pakan yang terbuang 2 sampai 4

kali lebih banyak dibandingkan dengan pemberian pellet (Sih et al., 2005). Wu et

al., (1994) melaporkan bahwa pemberian makan dengan ikan rucah menghasilkan

rasio konversi pakan yang buruk. Dalam sebuah studi pemberian makan dengan

ikan rucah, Chou & Wong (1985) memperoleh FCR sebesar 7,5, sementara Tacon

et al., (1991) melaporkan FCR sebesar 3,5. Sih (2006) mengungkapkan bahwa

biaya produksi satu kilogram ikan kerapu dengan menggunakan ikan rucah sebagai

sumber makanan ikan berkorelasi langsung dengan FCR. Peningkatan FCR secara

Tabel 8. Analisa sensitifitas usaha budidaya kerapu bebek di KJA

Uraian

NPV B/C IRR (%) Payback period

kecil sedang besar kecil sedang besar kecil sedang besar kecil sedang besar

SR

80% 136,178,120 446,171,022 2,119,419,152 3.17 3.62 3.96 580 668 1028 0.15 0.13 0.09

Biaya benih

+20% 80,899,181 274,648,622 1,041,157,983 2.21 2.51 2.37 343 409 499 0.24 0.20 0.17

-20% 89,083,257 298,519,515 1,143,464,973 2.52 2.89 2.73 378 445 549 0.22 0.19 0.59

Biaya pakan

+20% 83,484,770 281,511,175 1,053,685,109 2.30 2.60 2.42 354 419 507 0.23 0.20 0.17

-20% 86,497,669 291,895,268 1,126,807,722 2.41 2.77 2.67 367 435 541 0.22 0.19 0.16

Biaya Tenaga kerja

+20% 82,705,013 281,600,394 1,075,089,912 2.27 2.61 2.48 351 420 516 0.23 0.20 0.17

-20% 87,277,425 291,567,742 1,109,523,044 2.45 2.76 2.60 370 434 532 0.22 0.19 0.16

Biaya produksi

+20% 112,239,289 732,970,826 1,435,615,828 2.73 3.13 2.97 477 557 692 0.18 0.16 0.13

-20% 57,743,149 200,197,310 749,007,129 1.96 2.21 2.08 246 299 359 0.31 0.27 0.23

Harga

Rp. 350.000 131,046,379 362,726,095 1,270,593,525 3.09 3.13 2.79 557 542 611 0.16 0.16 0.14

menunjukkan bahwa peningkatan skala produksi akan meningkatkan FCR. FCR

pada budidaya kerapu bebek dalam skala besar meningkat 2,34 dibandingkan

dengan skala kecil. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa meningkatnya

skala operasi menyebabkan penggunaan rucah yang tidak efisien, yang berarti

bahwa produsen skala besar membuang pakan lebih banyak dari produsen skala

kecil. Panjang periode budidaya dan skala operasi membuat produsen skala besar

kurang mengontrol manajemen pemberian pakan. Manajemen pemberian pakan

pada budidaya kerapu harus di tingkatkan untuk meningkatkan effesiensi

pemberian ikan rucah.

Analisis menunjukkan bahwa persentase biaya tetap menurun dengan

meningkatnya skala produksi. Hasil ini sama dengan pendapat Shang (1990) yang

menyatakan bahwa input biaya tetap menurun dengan meningkatnya skala

produksi. Biaya variabel utama dalam budidaya dan bebek adalah benih, pakan

dan tenaga kerja menyumbang lebih dari 65% dari total biaya produksi.

Persentase biaya variabel meningkat dengan meningkatnya skala produksi kecuali

untuk biaya tenaga kerja. Studi ini menunjukkan bahwa budidaya kedua kerapu

dalam skala besar menghasilkan biaya tenaga kerja menjadi rendah. Budidaya

kerapu memerlukan tenaga kerja intensif minimal 3 tenaga kerja untuk pemberian

makan dan pemilahan ikan. Peningkatan unit pembesaran pada skala besar

membuat tenaga kerja mampu menangani lebih banyak keramba dan memberikan

kontribusi pada rendahnya input tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan skala

produksi akan meningkatkan biaya variabel kecuali biaya tetap dan tenaga kerja.

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan

budidaya kerapu bebek. Penelitian sebelumnya tentang budidaya kerapu dalam

skala kecil oleh Sheriff (2004) menjelaskan bahwa usaha skala kecil menghasilkan

keuntungan yang memadai dan investasi cukup menguntungkan. Penelitian

tersebut diproyeksikan bahwa skala kecil menghasilkan Rp. 27.390.000, B/C 2,64

dan IRR sebesar 125% berdasarkan asumsi bobot panen 1,2 kg dan penjualan

harga Rp. 77.000. Model analisis ekonomi yang dikembangkan oleh Pomeroy et al.

(2004) memproyeksikan hasil sebesar Rp. 78.884.850. Mereka berasumsi bahwa

tingkat kelangsungan hidup adalah 80%, panen ukuran 600 gram dan harga jual

mungkin dapat meningkatkan profitabilitas pada usaha skala kecil. Sedangkan

analisis keuangan budidaya kerapu bebek skala kecil menunjukkan arus kas

kumulatif positif, NPV positif serta IRR yang lebih tinggi. Hasil ini setuju dengan

Pomeroy et al., (2006) bahwa budidaya kerapu bebek skala kecil memperoleh arus

kas positif untuk proyeksi 5 tahun.

Skala ekonomi jelas terlihat sebagai akibat dari meningkatnya skala

produksi kerapu bebek. Berbeda dengan budidaya skala kecil, skala menengah

menghasilkan aliran kas positif sebesar Rp. 198.320.673 dan NPV positif sebesar

Rp. 105.578.440. Selain itu, usaha kerapu bebek skala menengah menghasilkan

arus kas dan NPV, B/C serta IRR yang lebih tinggi. Estimasi ini menyoroti

pentingnya skala ekonomi dan potensi kelayakan ekonomi pada tingkat output

yang lebih tinggi.

Hasil analisis pada skala besar lebih menekankan skala ekonomi yang

penting bagi kelangsungan hidup ekonomi dan potensi keberhasilan pada skala

besar. Selain itu, IRR yang lebih tinggi menunjukkan potensi yang besar pada

skala besar dibandingkan kecil dan menengah. Proyeksi usaha kerapu bebek skala

besar juga menunjukkan arus kas kumulatif dan NPV tertinggi serta IRR lebih dari

300%. Dibandingkan dengan kinerja keuangan budidaya udang windu yang di

estimasi oleh Dwijanti (2004) memperoleh kas bersih sebesar Rp.

107.992.997/ha/tahun; B/C 1,23; IRR 24%. DKP (2007) dalam studi budidaya dan

analisa ekonomi budidaya udang melaporkan aliran kas bersih sebesar Rp.

226.960.000/ha/ tahun, B/C 1,87 dan periode pengembalian modal 1,2 tahun.

Perbedaan besar profitabilitas antara usaha kerapu dan udang menunjukkan

kinerja keuangan yang lebih kuat pada budidaya kerapu. Budidaya kerapu

menawarkan pendapatan tinggi dan skala besar adalah skala produksi yang paling

menguntungkan.

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat sintasan kehidupan,

harga jual, peningkatan produksi dan pengurangan biaya produksi adalah variabel

utama yang berpengaruh pada profitabilitas budidaya kerapu bebek. Peningkatan

sintasan kehidupan sampai 80% memberikan kontribusi positif pada NPV dengan

skala produksi yang berbeda. Peningkatan sintasan kehidupan sampai 80%

sama dengan analisis ekonomi oleh Pomeroy et al., (2006) bahwa tingkat sintasan

kehidupan 80% membuat usaha menjadi layak dan arus kas selama 5 tahun

menjadi positif untuk setiap tahun produksi. Penurunan biaya benih dan pakan

menghasilkan peningkatan NPV dan IRR yang signifikan dalam usaha skala

menengah dan besar. Selain itu, penurunan produksi sebesar 20% menyebabkan

penurunan NPV dan IRR yang signifikan pada skala produksi yang berbeda.

Analisis juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga menjadi Rp. 70.000

mengakibatkan peningkatan NPV yang signifikan pada skala menengah dan besar

tetapi gagal untuk meningkatkan NPV pada skala kecil. Analisis sensitivitas pada

usaha kerapu bebek menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan biaya

variabel menghasilkan NPV positif pada skala produksi yang berbeda. Selain itu,

penurunan produksi dan harga bahkan tidak menghasilkan NPV negatif untuk

VI. KESIMPULAN

Pengelolaan pakan dapat menstabilkan kualitas air selama pemeliharaan

sehingga masih dalam toleransi yang layak bagi kehidupan dan pertumbuhan

udang serta secara nyata dapat menghasilkan produksi udang yang tinggi.

Pertumbuhan biomassa udang dibatasi oleh daya dukung lingkungan karamba yang

ditunjukkan oleh penurunan pertumbuhan pada periode pemeliharaan.

Dalam hal kegiatan budidaya ikan kerapu bebek, kualitas benih perlu

mendapat perhatian karena tingkat sintasan kehidupan masih rendah selama

periode pemeliharaan. Produsen perlu memilih benih berkualitas tinggi untuk

memastikan tingkat sintasan kehidupan lebih tinggi. Rasio konversi pakan yang

lebih besar pada berbagai skala produksi terutama dalam skala besar sehingga

manajemen pakan yang lebih baik harus diterapkan untuk mengurangi limbah

pakan selama siklus pemeliharaan.

Peningkatkan sintasan kehidupan, benih yang unggul serta manajemen

pakan yang effisien akan menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar bagi

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2009, Boyolali Dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Boyolali.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2009, Jawa Tengah Dalam Angka 2009.BPS PropinsiJawa Tengah.

Boediono. 1989, Ekonomi Mikro Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Chou, R., F.J. Wong. 1985. Preliminary observation on the growth and dietary performance of grouper, Epinephelus tauvina (Forskal) in floating net cages and fed dry pelleted diet from autofeeds. Singapore J. Primary Ind., 13: 84-91.

Coelli. T. J, Centre for efficiency and productivity analysis (CEPA) working papers,

the university of new England.

DKP. 2001. Pembesaran (Epinephelus fuscogutattus) kerapu tikus (Cromileptes altivelis) di karamba jaring apung. Balai Budidaya Laut Lampung, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Jakarta. DKP. 2006. Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2005. Direktorat Jenderal Purworejo. Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

Dwi Arie Putranto, 2007, Analisis Efisiensi Produksi Kasus Pada Budidaya Kepiting Bakau di Kabupaten Pemalang, Megister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE Undip, Tesis (tidak dipublikasikan).

Eko Pranggolaksito, 2008, Analisis Efisiensi Usaha Budidaya Ikan Lele Dumbo di Kabupaten Demak. Tesis Tidak di Publikasikan. Megiste Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang.

FAO. 2003. FISHSTAT Plus 2.3. www. Fao.org/fi/statis/fispft/fishplus.asp/. Cited January 2009.

Gujarati, Damodar. 2003, Basic Econometrics. New York: Mc Graw Hill.

Herlambang dkk, 2001, Ekonom iMakro :Teori Analisis dan Kebijakan , Jakarta, Gramedia. Iswardono SP, MA. 2004, Ekonomika Mikro UPP AMP YKPN: Yogyakarta .

Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Interensif). Jakarta: Bumi Aksara. Lipsey, Richard B dkk, 1992, Pengantar Mikro ekonomi Intermediate. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Leong, T. S. 1997. Management of marine finfish disease in Malaysia. Paper presented at a Seminar on Sustainable Development of Mariculture Industry in Malaysia, 30-31 July, 1997, Kuala Lumpur, Malaysia.

Manadiyanto, N. Zahri, A.H. Purnomo, S.A. Pranowo, Azizi, A. Tajerin. 2002. Pengembangan model budidaya kerapu di Batam Riau. Pusat Riset Sosial Ekonomi dan Produk Olahan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Marte, C.L. 2003. Larviculture of marine species in Southeast Asia: current research and industry prospect. Aquaculture, 227: 293-304.

Miller, Roger Le Roy dan Roger E. Meiners, 1997, Teori Ekonomi Mikro Intermediate, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moh Nasir, 1988, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mudrajad Kuncoro, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Nicholson, Walter, 1995, Teori Mikro Ekonomi, Prinsip Dasar dan Perluasan Edisi Kelima, Terjemahan : Daniel Wirajya, Jakarta : BinarupaAngkasa.

Nopirin, 1997, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. Yogyakarta: BPFE.

Novenny Affiati Wahyudi, 1988, Penggaruh Efisiensi Penggunaan Pakan Alami Dephinn sp. Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Lele Dumbo (clariasgoriepinus), Bulletin Perikanan Darat, Volume 7 Nomor 1, 1998.

Pindyck, Robers, Daniell Rubinfeld, 2001, Mikro Ekonomi Edisi Kelima Diterjemahkan oleh Tanty Tarigan, Penerbit Indeks, Jakarta.

Pomeroy, R.S., J.E. Parks, C.M. Balboa. 2006. Farming the reef: is aquaculture a solution for reducing fishing pressure on coral reef? Marine Policy, 30: 111-130.

Pomeroy, R.S., R. Agbayani, M. Duray, J. Toledo, G. Quinitio. 2004. The financial feasibility of small scale grouper aquaculture in the Philippines. Aquaculture Economics and Management, 8: 61-83.

Prima Saraswati, 2009, Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Jagung di Kabupaten Magelang. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE Undip, 2009, Skripsi (tidak dipublikasikan).

Sadono Sukirno, 1994, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: PT Grafindo Persada. Salvatore, Dominick, 1994, Mikro ekonomi, Jakarta: Erlangga.

Sadovy, Y. 2000. Regional survey for fry/fingerling supply and current practices for grouper mariculture: evaluating current status and long-term prospects for grouper mariculture in South East Asia. Final report to the Collaboration APEC grouper research and development network (FWG 01/99). December, 2000.

Sadovy, Y.J., T.J. Donaldson, T.R Graham, F. McGilvray, G.J. Muldoon, M.J. Phillipps, M.A. Rimmer, A. Smith, B. Yeeting. 2003. While stock last: the live reed food fish trade. ADB Pacific Studies Series. Asian Development Bank. Manila.

Shang, Y.C. 1990. Aquaculture economic analysis: An introduction. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA.

Sheriff, N. 2004. Fisher livelihoods in southern Thailand: sustainability and the role of grouper culture. Stirling University, UK.

Soekartawi., 1990, Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb- Douglas, Jakarta: CV Rajawali.

Soekartawi., 1997, Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb- Douglas, Jakarta: CV Rajawali

Sugama, K. 2003. Indonesia focuses on groupers. Asia Aquaculture Magazine September-October 2003.

Sukirno,S, 1999, Ekonomi Mikro, Jakarta : Raja Grapindo Perseda.

Suryawati, 2002, Teori Ekonomi Mikro, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Susantun, I. 2000, Fungsi Keuntungan Cobb-Douglas Dalam Pandangan Efisiensi Ekonomi Relative, Jurnal Ekonomi Pembangunan, volume no 2, 2000.

Tacon, A.G.J., N. Rausin, , M. Kadari, P. Cornelis. 1991 The food and feeding of tropical marine fishes in floating net cages: Asian seabasss, Lates calcarifer

(Bloch), and brown-spotted grouper, Epinephelis tauvina (Forskal). Aquaculture and Fisheries Management, 22: 165-182.

Wu, R.S.S., K.S. Lam, C.W. Mackay, T.S. Lau, V. Yam. 1994 Impact of marine fish farming on water quality and bottom sediment: a case study in the sub tropical environment. Marine Environmental Research, 38: 115-145.

Yashiro, R., V. Vatanakul, P. Panichsuke. 1999. Status of grouper culture in Thailand. pp. 27-35. In: Report of the APEC/NACA Cooperative Grouper Aquaculture Workshop Hat Yai, Thaiand, 7-9 April 1999. Collaborative APEC Grouper Research and Development Network (FWG 01/99). Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific, Bangkok, Thailand.