PERENCANAAN LANSKAP KAWASAN AGROWISATA

SENTRA PRODUKSI RAMBUTAN GEDONGJETIS,

TULUNG, KLATEN

DIYAH YUNINGSIH

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Perencanaan Lanskap Kawasan Sentra Produksi Rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten adalah hasil karya saya dengan bimbingan dan arahan dosen pembimbing. Skripsi ini belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan infromasi yang diperoleh baik yang diterbitkan atau tidak diterbitkan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Bogor, Februari 2012

Diyah Yuningsih. A44070004. Perencanaan Lanskap Kawasan Agrowisata Sentra Produksi Rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten. Dibimbing oleh Dr. Ir. Nizar Nasrullah, M.Agr.

RINGKASAN

Gedongjetis merupakan salah satu sentra produksi rambutan di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, terletak pada 7°35ꞌ46ꞌꞌLS - 7°36ꞌ31ꞌꞌLS dan 110°37ꞌ07ꞌꞌBT - 110°38ꞌ46ꞌꞌBT. Desa Gedongjetis memiliki luas 161,7 ha dengan area persawahannya seluas 116,6 ha termasuk di dalamnya kebun rambutan dengan luas 20 ha. Kebun rambutan di desa Gedongjetis hanya ramai dikunjungi ketika datang musim panen rambutan. Untuk itu solusi berupa perencanaan agrowisata yang komprehensif dan imparsial diharapkan mampu menggali dan mengarahkan potensi kawasan ini. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rencana lanskap kawasan agrowisata di sentra produksi rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten sebagai tempat rekreasi sekaligus sebagai sarana edukasi pertanian padi sawah, palawija, hortikultura khususnya rambutan, dan tanaman hias agar kawasan ini dapat menjadi daerah tujuan wisata sepanjang tahun dengan memanfaatkan potensi tapak yang ada sebagai obyek wisata yang dilengkapi fasilitas pelayanan wisata dalam suasana pertanian pedesaan.

Penelitian ini mengikuti metode perencanaan Gold (1980) dengan pendekatan sumberdaya dan aktivitas, dan dibatasi hingga tahap perencanaan. Tahapan yang dilakukan meliputi inventarisasi, analisis, sintesis dan perencanaan. Pada tahap inventarisasi dikumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian baik yang primer maupun sekunder. Data yang diperoleh pada tahap inventarisasi kemudian dianalisis untuk mengetahui potensi, kendala, dan amenitas yang ada sehingga dihasilkan peta tematik dan peta analisis tapak. Pemecahan masalah dan pengembangan potensi diperoleh dengan melihat hasil analisis sehingga dihasilkan solusi perencanaan berupa konsep perencanaan.

Konsep dasar perencanaan lanskap desa Gedongjetis adalah menjadikan kawasan penelitian sebagai tempat wisata pertanian dengan obyek wisata utamanya kebun rambutan, padi sawah dan palawija dengan menonjolkan karakter

lanskap alami tapak dalam suasana pertanian pedesaan dengan dilengkapi fasilitas pelayanan wisata. Konsep dasar pada perencanaan desa Gedongjetis dikembangkan menjadi konsep ruang dan sirkulasi, konsep vegetasi, serta konsep fasilitas dan utilitas. Tahap akhir penelitian ini adalah perencanaan lanskap yang diperoleh dari hasil pengembangan konsep dalam bentuk block plan.

Rencana lanskap yang dihasilkan berupa gambar site plan dan dijelaskan dalam rencana ruang, rencana sirkulsai, rencana vegetasi, rencana fasilitas dan utilitas, dan rencana daya dukung tapak. Selurah tapak merupakan daerah pengembangan agrowisata dengan ruang penerimaan dan pelayanan seluas 0,1 ha, ruang wisata umum 1,4 ha, ruang konservasi 7,2 ha, dan sisanya adalah persawahan dan permukiman. Kegiatan wisata yang dikembangkan pada tapak dibedakan menjadi dua, yakni kegiatan wisata pertanian dan kegiatan wisata non pertanian. Kegiatan wisata pertanian yang dikembangkan adalah menikmati obyek wisata tanaman rambutan, padi, dan palawija beserta mengikuti kegiatan budidayanya, serta mengenal ikan konsumsi dan belajar pemijahan. Wisata non pertanian yang direncanakan adalah belajar kerajinan anyaman lidi, menikmati pemandangan, piknik, bermain, outbound, photo hunting, dan berolahraga.

Rencana sirkulasi yang dikembangkan pada tapak terdiri atas sirkulasi primer dan sirkulasi sekunder. Sirkulasi primer merupakan sirkulasi utama dalam tapak yang menghubungkan akses masuk tapak dengan obyek wisata di dalam tapak. Sirkulasi sekunder dikembangkan di dalam setiap obyek yang ada. Rencana vegetasi pada tapak dibagi menjadi vegetasi konservasi, vegetasi pengarah, vegetasi penyangga, dan vegetasi estetika. Fasilitas yang direncanakan adalah pintu masuk, loket tiket, ruang informasi dan ruang pengelola, tempat parkir kendaraan, pos keamanan, mushola, kantin, toilet, sawah demo budidaya, dan kolam demo budidaya ikan. Utilitas yang direncanakan adalah penyediaan air bersih yang dipenuhi dari sumur bor, dan suplai aliran listrik yang dipenuhi dari PLN Cabang Tulung. Daya dukung tapak dalam menampung wisatawan adalah 522 orang dalam satu kali kunjungan.

© Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2012 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras mengutip sebagian atau keseluruhan karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Institut Pertanian Bogor. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau keseluruhan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Institut Pertanian Bogor.

PERENCANAAN LANSKAP KAWASAN AGROWISATA

SENTRA PRODUKSI RAMBUTAN, GEDONGJETIS, TULUNG, KLATEN

DIYAH YUNINGSIH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Di Departemen Arsitektur Lanskap

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

Judul : Perencanaan Lanskap Kawasan Agrowisata Sentra Produksi Rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten

Nama : Diyah Yuningsih

NRP : A44070004

Program Studi : Arsitektur Lanskap

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr.Ir. Nizar Nasrullah, M.Agr NIP. 19620118 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Arsitektur Lanskap

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA NIP. 19480912 197412 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Nosutan, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Juni 1989. Penulis adalah anak kandung nomor dua dari tiga bersaudara dari pasangan Sutoto (bapak) dan Marsiyam (ibu).

Penulis menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan tahun 2001 di SD Negeri 2 Cawas. Pendidikan sekolah menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 1 Cawas tahun 2004. Sekolah menengah umum diselesaikan pada tahun 2007 di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) masuk pada tahun 2007.

Selama menuntut ilmu di Institut Pertanian Bogor (IPB), penulis mengikuti beberapa kegiatan di luar perkuliahan yang terdapat di kampus. Tahun 2008-2010 penulis mengikuti organisasi Bapan Pengawas Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap (BP HIMASKAP). Di samping aktif dalam organisasi yang terdapat di dalam kampus, penulis juga aktif dalam organisasi mahasiswa daerah (OMDA) yaitu Keluarga Mahasiswa Klaten (KMK). Penulis aktif dalam kegiatan KMK sejak masuk IPB hingga tahun 2010. Selain itu, dalam mengikuti perkuliahan di IPB, penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Desa Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. KKP merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang dilaksanakan di luar kampus, yakni dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat selama kurang lebih 2 bulan.

Penulis juga turut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kampus, antara lain panitia Masa Perkenalan Departemen Arsitektur Lanskap (MPD ARL) dan panitia fieldtrip departemen Arsitektur Lanskap angkatan 45 tahun 2009 sebagai penanggung jawab kelompok (PJK), panitia JAVA CUP (lomba futsal antar OMDA se-Jawa) yang diadakan Keluarga Mahasiswa Klaten sebagai staf divisi acara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga skripsi dengan judul Perencanaan Lanskap Kawasan Agrowisata Sentra Produksi Rambutan di Gedongjetis, Tulung, Klaten berhasil diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Departemen Arsitektur Lanskap Program Sarjana, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. Nizar Nasrullah, M.Agr selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan dengan sabar dan penuh dukungan selama penyusunan skripsi.

2. Dr. Ir. Tati Budiarti, MS selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan dan arahannya selama penulis menjalani kuliah di Departemen Arsitektur Lanskap IPB.

3. Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, M.Agr dan Dr. Ir. Tati Budiarti, MS selaku dosen penguji yang telah memberi saran, kritik dan masukan demi perbaikan skripsi menjadi lebih baik lagi.

4. BAPPEDA Kabupaten Klaten yang telah memberi ijin lokasi untuk penelitian, Dinas Pertanian Klaten, Dinas Pekerjaan Umum Klaten, Kecamatan Tulung, Kelurahan Gedongjetis, dan seluruh warga Gedongjetis yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi.

5. Bapak, Ibu, Mbak Helly, Mas Yusuf, keponakanku Rosyid, adikku Royan, sepupuku Galuh dan Lia serta seluruh keluarga dan saudara atas dukungan moril materiil serta kasih sayangnya kepada penulis.

6. Iis atas bantuannya selama pengambilan data, Rini, Dewi, dan Fika atas bantuan dan sarannya dalam penyusunan skripsi, serta teman-teman ARL’44 yang telah memberi dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

7. ‘Atiq, Vinda, Inda, dan teman-teman KMK’44 atas kebersamaan, bantuan, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis selama menjalani kuliah di IPB.

8. Mas Donny atas motivasi, bantuan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten.

Bogor, Februari 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 3

1.3 Manfaat ... 3

1.4 Kerangka Berpikir ... 3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Perencanaan Lanskap ... 5

2.2 Rekreasi dan Wisata ... 6

2.3 Agrowisata ... 8

2.4 Produksi Rambutan ... 10

BAB III. BAHAN DAN METODE ... 15

3.1 Lokasi dan Waktu ... 15

3.2 Bahan dan Alat ... 15

3.3 Metode ... 16

3.4 Batasan Studi ... 19

BAB IV. KONDISI UMUM ... 21

4.1 Aspek Fisik ... 21

4.1.1 Luas, Letak, dan Aksessibilitas Tapak Penelitian ... 21

4.1.2 Ketinggian, Topografi, dan Kemiringan Lahan ... 24

4.1.3 Hidrologi dan Drainase ... 24

4.1.4 Geologi dan Jenis Tanah ... 26

4.1.5 Iklim ... 27

4.1.6 Vegetasi dan Satwa ... 30

4.1.7 Tata Guna Lahan ... 31

4.1.8 Visual dan Akustik ... 34

4.2 Aspek Sosial ... 37

4.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat ... 37

4.2.2 Data Pengunjung ... 40

4.2.2.1 Identitas Pengunjung ... 40

4.2.2.2 Aktivitas Pengunjung ... 41

4.2.2.3 Persepsi Pengunjung ... 42

4.2.2.4 Preferensi Pengunjung ... 43

BAB V. ANALISIS DAN SINTESIS ... 46

5.1 Aspek Fisik ... 46

5.1.1 Luas, Letak, dan Aksessibilitas Tapak Penelitian ... 46

5.1.2 Ketinggian, Topografi, dan Kemiringan Lahan ... 50

5.1.3 Hidrologi dan Drainase ... 50

5.1.4 Geologi dan Jenis Tanah ... 51

5.1.5 Iklim ... 51

5.1.6 Vegetasi dan Satwa ... 54

5.1.7 Tata Guna Lahan ... 56

5.1.8 Visual dan Akustik ... 56

5.1.9 Fasilitas, dan Utilitas ... 59

5.2 Aspek Sosial ... 59

5.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat ... 59

5.2.2 Pengunjung ... 60

5.3 Analisis - Sintesis ... 60

5.4 Program Ruang ... 64

BAB VI. KONSEP DAN PERENCANAAN ... 67

6.1 Konsep Dasar ... 67

6.2 Konsep Pengembangan ... 68

6.2.1 Konsep Ruang dan Sirkulasi ... 68

6.2.2 Konsep Wisata ... 69

6.2.3 Konsep Fasilitas dan Utilitas ... 69

6.2.4 Konsep Vegetasi ... 72

6.3 Perencanaan Lanskap ... 74

xiii

6.3.2 Rencana Sirkulasi ... 76

6.3.3 Rencana Vegetasi ... 76

6.3.4 Rencana Aktivitas Wisata ... 79

6.3.5 Rencana Fasilitas dan Utilitas ... 80

6.3.6 Rencana Daya Dukung ... 85

BAB VII. PENUTUP ... 86

7.1 Kesimpulan ... 86

7.2 Saran ... 87

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis Data dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian ... 18

2. Land Use Desa Gedongjetis Berdasar RTRW Kabupaten Klaten ... 31

3. Penutupan Lahan Desa Gedongjetis Berdasarkan Survey Lapang ... 31

4. Sarana yang terdapat di Desa Gedongjetis ... 37

5. Hewan Ternak yang Dibudidayakan di Desa Gedongjetis ... 39

6. Identitas Pengunjung dari Hasil Kuisioner ... 41

7. Aktivitas Pengunjung Berdasarkan Kuisioner ... 42

8. Persepsi Pengunjung ... 44

9. Preferensi Pengunjung ... 45

10. Analisis dan Sintesis Tapak ... 61

11. Standar Kesesuaian Ruang ... 65

12. Pengembangan Program Ruang pada Tapak ... 65

13. Rencana Pembagian Ruang ... 74

14. Rencana Sirkulasi ... 76

15. Rencana Vegetasi ... 79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Berpikir ... 4

2. Lokasi Penelitian ... 15

3. Metode Perencanaan ... 20

4. Peta Batas Tapak Penelitian ... 22

5. Peta Aksessibilitas Tapak ... 23

6. Peta Topografi ... 25

7. Saluran Drainase untuk Irigasi ... 26

8. Grafik Curah Hujan Desa Gedongjetis ... 28

9. Grafik Hari Hujan Desa Gedongjetis ... 28

10. Grafik Suhu Rata-rata Desa Gedongjetis ... 29

11. Grafik Kelembaban Rata-rata Desa Gedongjetis ... 29

12. Grafik Kecepatan Angin Rata-rata Desa Gedongjetis ... 30

13. Peta Penutupan Lahan ... 32

14. Peta Tata Guna Lahan ... 33

15. View Kebun Rambutan di Desa Gedongjetis ... 34

16. Akses Menuju Tapak dan Gerbang Desa ... 36

17. Beberapa Kerusakan Jalan Menuju Tapak ... 36

18. Akses Dalam Tapak ... 37

19. Peta Fasilitas dan Utilitas ... 38

20. Peta Analisis Aksessibilitas ... 47

21. Jarak Tapak Penelitian ke Kota Kabupaten Klaten ... 48

22. Peta Analisis Kemiringan Lahan ... 49

23. Peta Analisis Hidrologi ... 52

24. Peta Analisis Vegetasi ... 55

25. Peta Analisis Tata Guna Lahan ... 57

26. Peta Analisis Visual ... 58

27. Peta Komposit ... 66

28. Konsep Ruang ... 70

29. Konsep Sirkulasi ... 71

31. Block Plan ... 75

32. Site Plan ... 82

33. Site Plan Kolam Demo Budidaya dan Sawah Demo Budidaya ... 83

34. Site Plan Saung Anyaman dan Pusat Hasil Produksi Pertanian ... 84

LAMPIRAN Halaman 1. Kuisioner ... 91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki keindahan alam yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada periode Januari-Mei 2010 mencapai 2.770.000 orang mengalami kenaikan 14,59% dibandingkan jumlah wisatawan pada periode yang sama pada tahun 2009 yang berjumlah 2.410.000 orang (BPS Pusat, 2010). Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memberikan peluang bagi perkembangan wisata di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan wisata tersebut adalah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Klaten (2010), jumlah pengunjung yang berwisata di Kabupaten Klaten pada tahun 2010 adalah 347.565 orang yang mengalami peningkatan 35,52% jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2009 yang sejumlah 256.463 orang.

Salah satu keindahan alam Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan adalah keindahan bentang alam Indonesia yang kebanyakan berupa sawah dan hutan. Areal persawahan Indonesia yang luas dengan topografi yang beragam memberikan keindahan yang mampu dijadikan sebagai potensi wisata alternatif yang dapat mendatangkan devisa. Agrowisata merupakan suatu bentuk kegiatan wisata yang dilakukan di kawasan pertanian yang menyajikan suguhan pemandangan alam kawasan pertanian (farmland view) dan aktivitas di dalamnya seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dalam bentuk siap dipasarkan dan bahkan pengunjung dapat membeli produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh (Arifin, 1992).

Pada kenyataannya potensi wisata yang ada belum berkembang secara maksimal. Masalah yang sering terjadi pada tapak adalah terjadinya alih guna lahan dan pengaruh perubahan cuaca. Gejala masalah alih guna lahan adalah isu tata guna lahan yang dapat disebabkan oleh terjadinya perpindahan penduduk ke

kota, penghasilan yang rendah, peluang/kesempatan kerja, kesehatan dan nutrisi yang buruk, produksi subsisten yang tidak sesuai, terjadi degradasi lahan, dan erosi serta banjir di lahan pertanian (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Selain gejala alih guna lahan, kegiatan pertanian yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh cuaca juga berpengaruh dalam pengembangan agrowisata. Pengaruh cuaca dalam pengembangan agrowisata menyebabkan kawasan agrowisata hanya menjadi obyek pilihan pengunjung pada musim tertentu. Salah satu contohnya adalah Desa Gedongjetis dengan tanaman rambutan sebagai unggulan agrowisatanya.

Kawasan Gedongjetis dengan luas 161,7 ha berpotensi untuk dikembangkannya suatu agrowisata karena memiliki keunikan tersendiri. Hal ini karena agrowisata kebun buah tersebut memberikan pelayanan yang sangat menyenangkan. Pengunjung bisa dengan sesuka hati memetik sendiri buah rambutannya. Disinilah keunggulan yang ada, ketika pengunjung sudah merasa puas memetik buah rambutan sesuai keinginan, baru kemudian ditimbang dengan harga rata-rata per kilogramnnya yang sangat terjangkau. Dan tentunya pengunjung juga boleh mencicipi rambutan masak di kebun tersebut (www.pariwisataklaten.com).

Tanaman rambutan sangat sensitif terhadap perubahan cuaca seperti yang terjadi akhir-akhir ini, cuaca berubah-ubah tidak menentu dan berpengaruh terhadap proses pembungaan dan pembuahan rambutan. Adanya perubahan cuaca ini berpengaruh terhadap kondisi pariwisata desa tersebut, karena kawasan pertanian seperti sentra rambutan di Gedongjetis hanya ramai dikunjungi ketika datang musim panen rambutan. Ketika tanaman rambutan telah berhenti berbuah, daerah ini akan sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan di Gedongjetis belum tertata menjadi kawasan wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah tersebut. Di samping itu, berkembangnya sarana rekreasi buatan mengalihkan perhatian masyarakat terhadap rekreasi alam termasuk agrowisata.

Solusi berupa perencanaan agrowisata yang komprehensif setidaknya akan mampu menggali dan mengarahkan potensi kawasan ini. Nantinya tapak tidak hanya dikembangkan untuk kegiatan produksi tetapi juga mempunyai nilai jual pada sektor wisata. Imbasnya, pendapatan petani semakin meningkat sehingga

3

dapat mempertahankan dan terus memberdayakan lahannya serta dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana lanskap kawasan agrowisata di sentra produksi rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten sebagai tempat rekreasi sekaligus sebagai sarana edukasi pertanian padi sawah, palawija, hortikultura khususnya rambutan, tanaman hias, dan perikanan agar kawasan ini dapat menjadi daerah tujuan wisata sepanjang tahun dengan memanfaatkan potensi tapak yang ada sebagai obyek wisata yang dilengkapi fasilitas pelayanan wisata dalam suasana pertanian pedesaan. Lanskap agrowisata ini direncanakan agar berdaya guna, bernilai indah, berkelanjutan, dan secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.

1.3 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan rencana pengembangan agrowisata oleh pemerintah setempat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha pelestarian pertanian lokal.

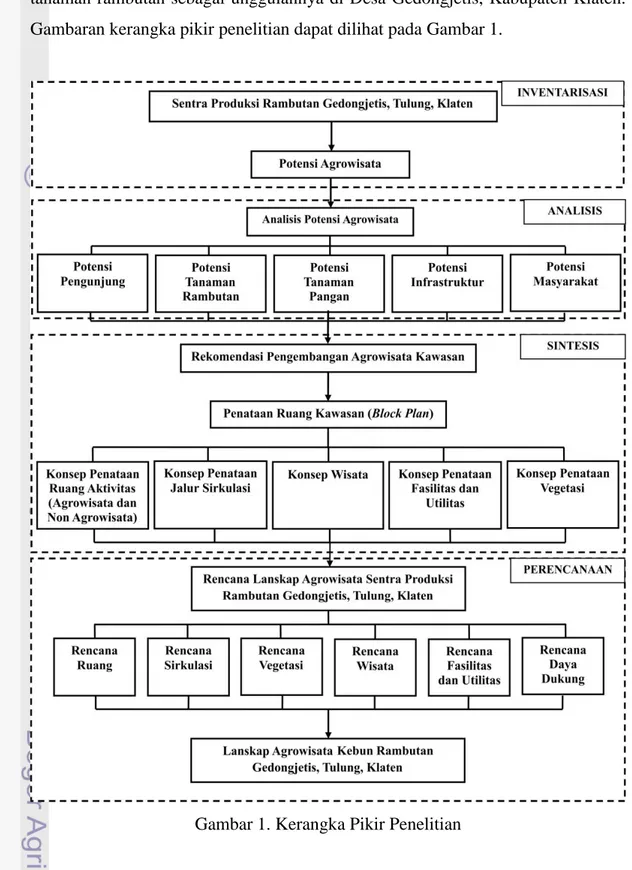

1.4 Kerangka Berpikir

Desa Gedongjetis merupakan salah satu sentra produksi rambutan di Kabupaten Klaten yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Potensi pada tapak yang digunakan pada penelitian ini adalah potensi pengunjung, potensi tanaman pangan dan tanaman rambutan, potensi infrastruktur serta potensi masyarakat. Potensi tersebut kemudian dilakukan proses analisis sintesis yang menghasilkan rekomendasi pengembangan kawasan agrowisata yang dituangkan dalam bentuk konsep dasar yang dikembangkan menjadi konsep ruang, konsep sirkulasi, konsep fasilitas dan utilitas, serta konsep vegetasi. Pengembangan konsep ini menghasilkan gambar block plan yang diolah lebih lanjut menjadi rencana lanskap dan gambar site plan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sehingga terwujud suatu lanskap kawasan agrowisata dengan

tanaman rambutan sebagai unggulannya di Desa Gedongjetis, Kabupaten Klaten. Gambaran kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Lanskap

Perencanaan lanskap adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data, memproyeksikan masa depan, mengidentifikasi masalah dan memberi pendekatan yang beralasan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut (Knudson, 1980). Perencanaan merupakan urutan-urutan pekerjaan yang saling berhubungan dan berkaitan yang tersusun sedemikian rupa sehingga apabila terjadi perubahan pada suatu bagian, akan mempengaruhi bagian lainnya (Simonds, 1983). Menurut Gold (1980), perencanaan adalah suatu alat yang sistematis yang digunakan untuk menentukan saat awal suatu keadaan dan cara terbaik untuk pencapaian keadaan tersebut. Perencanaan lanskap dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan sumberdaya, yaitu penentuan tipe-tipe serta alternatif aktivitas rekreasi dan wisata berdasarkan pertimbangan kondisi dan situasi sumberdaya.

2. Pendekatan aktivitas, yaitu penentuan tipe dan alternatif aktivitas berdasarkan seleksi terhadap aktivitas pada masa lalu untuk memberikan kemungkinan yang dapat dilakukan pada masa mendatang.

3. Pendekatan ekonomi, yaitu penentuan tipe, jumlah, dan lokasi kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan ekonomi.

4. Pendekatan perilaku, yaitu penentuan kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan perilaku manusia.

Menurut Laurie (1994), perencanaan tapak merupakan bentuk pendekatan ke masa depan terhadap suatu lahan yang diikuti imajinasi dan kepekaan terhadap analisis tapak. Untuk menghasilkan rencana dan rancangan area rekreasi yang baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, dipelajari, dan dianalisis. Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah potensi dan kendala tersedia, potensi pengunjung, kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sumberdaya dan penggunanya, alternatif dan dampak dari perencanaan dan pelaksanaan ulang yang dilakukan, dan pemantauan hasil

perencanaan dan perancangan. Untuk itu perlu mengetahui dan memahami prinsip dasar dalam perencanaan. Menurut Gold (1980), prinsip umum dalam perencanaan terutama perencanaan suatu kawasan rekreasi adalah:

1. Semua orang harus melakukan aktivitas dan memakai fasilitas rekreasi. 2. Rekreasi harus dikoordinasikan dengan kemungkinan-kemungkinan rekreasi

yang lain untuk menghindari duplikasi.

3. Rekreasi harus berintegrasi dengan pelayanan umum lain seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

4. Fasilitas-fasilitas harus dapat beradaptasi dengan permintaan di masa yang akan datang.

5. Fasilitas dan program-programnya secara finansial harus dapat dilaksanakan.

6. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan.

7. Perencanaan harus merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan evaluasi.

8. Perencanaan lokal dan regional harus berintegrasi.

9. Terlebih dahulu harus ada lahan yang akan dikembangkan menjadi taman atau tempat wisata.

10. Fasilitas-fasilitas yang ada harus membuat lahan menjadi seefektif mungkin dalam menyediakan tempat yang sebaik-baiknya demi kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan pengunjung.

Perencanaan lanskap kawasan wisata alam merupakan suatu perencanaan yang menyesuaikan dengan bentuk program rekreasi yang menjaga kelestarian suatu lanskap. Program wisata alam dibuat untuk menciptakan lingkungan fisik luar atau bentang alam yang dapat mendukung tindakan dan aktivitas rekreasi manusia yang menunjang keinginan, kepuasan dan kenyamanannya, dimana proses perencanaan dimulai dari pemahaman sifat dan karakter serta kebijakan manusianya dalam menggunakan tapak untuk kawasan wisata (Knudson, 1980).

2.2 Rekreasi dan Wisata

Rekreasi merupakan apa yang terjadi yang berhubungan dengan kepuasan diri dari sebuah pengalaman (Gold, 1980). Selanjutnya, menurut Douglass (1992),

7

rekreasi adalah kegiatan yang menyenangkan dan konstruktif serta menambah pengetahuan dan pengalaman mental dari sumberdaya alam dalam ruang dan waktu yang terluang. Dilihat dari sudut tempat kegiatan rekreasi dilakukan, terdapat rekreasi di dalam ruangan dan rekreasi di luar ruangan. Rekreasi di luar ruangan termasuk di dalamnya rekreasi alam. Rekreasi alam terbuka merupakan suatu kegiatan rekreasi yang dilakukan tanpa dibatasi adanya bangunan, yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam, atau kehidupan bebas.

Rekreasi menuntut pilihan berbagai aktivitas oleh individu atau kelompok, baik yang aktif maupun pasif (Gold, 1980). Aktivitas rekreasi terjadi pada berbagai tingkatan umur manusia, ditentukan elemen waktu, kondisi dan sikap manusia serta situasi lingkungan. Rekreasi aktif lebih berorientasi pada manfaat fisik dan pelakunya aktif secara fisik. Sedangkan rekreasi pasif lebih berorientasi pada mental. Pada praktiknya, kegiatan rekreasi dapat berupa aktivitas berenang, memancing, berperahu, berpiknik, jogging, berkemah, mendaki gunung, dan sebagainya.

Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan untuk mendapatkan rekreasi. Menurut Adisasmita (2010) pariwisata meliputi berbagai jenis karena beragamnya keperluan dan motif perjalanan wisata, misalnya pariwisata pantai, pariwisata etnik, pariwisata agro, pariwisata perkotaan, pariwisata sosial dan pariwisata alternatif. Dan menurut Soemarno (2008), pariwisata adalah kegiatan seseorang dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan perbedaan waktu kunjungan dan motivasi kunjungan. Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang komplek juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan dan transportasi, secara ekonomis juga dipandang sebagai industri. Hakekat pariwisata dapat dirumuskan sebagai seluruh kegiatan wisatawan dalam perjalanan dan persinggahan sementara dengan motivasi yang beraneka ragam sehingga menimbulkan permintaan barang dan jasa.

Kawasan yang ditunjuk sebagai obyek wisata alam harus mengandung potensi daya tarik alam, baik flora, fauna beserta ekosistemnya, formasi geologi, dan gejala alam. Kawasan yang demikian nantinya mampu mendukung pengembangan selanjutnya sesuai dengan fungsi dan memenuhi motivasi pengunjung. Motivasi pengunjung pada hakekatnya akan timbul karena 5 kelompok kebutuhan (Soemarno, 2008), yaitu :

1. adanya daya tarik,

2. angkutan dan jasa kemudahan yang melancarkan perjalanan, 3. perjalanan,

4. akomodasi, serta

5. makanan dan minuman.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pengembangan pariwisata menurut Soemarno (2008) adalah :

1. tersedianya obyek dan atraksi wisata, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu kawasan wisata, misalnya keindahan alam kebun buah-buahan, taman teknologi, tata cara produksi, adat istiadat masyarakat, festival tradisional produk buah,

2. adanya fasilitas aksesibilitas, yaitu sarana dan prasarana perhubungan dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan dapat mengunjungi suatu kawasan wisata tertentu, dan

3. tersedianya fasilitas amenitas, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberi pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilaksanakannya.

2.3 Agrowisata

Agrowisata atau disebut pula wisata agro merupakan suatu perjalanan untuk meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang bertujuan untuk mengajak wisatawan ikut memikirkan sumberdaya alam dan kelestariannya (Adisasmita, 2010). Wisatawan tinggal bersama keluarga petani atau tinggal di perkebunan untuk ikut merasakan kehidupan dan kegiatannya. Menurut Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 204/KPTS/HK050/4/1989 dan

9

No. KM.47/PW.004/MPPT-89 tanggal 6 April 1989, bahwa wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha dibidang agro yang dilakukan secara terus menerus.

Ditambahkan oleh Tirtawinata dan Fachruddin (1996) bahwa agrowisata merupakan upaya dalam rangka menciptakan produk wisata baru (diversifikasi). Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam sebuah perencanaan agrowisata, yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan agrowisata sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tempat agrowisata itu berada,

2. perencanaan dibuat secara lengkap, tetapi sesederhana mungkin,

3. perencanaan mempertimbangkan tata lingkungan dan kondisi sosial masyarakat sekitar,

4. perencanaan selaras dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumber dana dan teknik-teknik yang ada, selanjutnya

5. perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada.

Lebih lanjut Tirtawinata dan Fachruddin (1996) menjelaskan ruang lingkup dan potensi agrowisata yang dapat dikembangkan di Indonesia meliputi bidang sebagai berikut :

1. Kebun Raya. Obyek wisata kebun raya memiliki kekayaan berupa tanaman yang berasal dari berbagai spesies. Daya tarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan mencakup kekayaan flora yang ada, keindahan pemandangan di dalamnya dan kesegaran udara yang memberikan rasa nyaman.

2. Perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan meliputi perkebunan tanaman keras dan tanaman lainnya oleh perkebunan swasta nasional maupun asing, BUMN, dan perkebunan rakyat. Berbagai kegiatan obyek wisata perkebunan dapat berupa pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

3. Tanaman pangan dan hortikultura. Lingkup kegiatan wisata tanaman pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija serta hortikultura yakni bunga, buah, sayur, dan jamu-jamuan. Berbagai proses kegiatan mulai dari pra panen, pasca panen berupa pengolahan hasil, sampai kegiatan pemasarannya dapat dijadikan obyek agrowisata.

4. Perikanan. Ruang lingkup kegiatan wisata perikanan dapat berupa kegiatan budidaya perikanan sampai proses pasca panen. Daya tarik perikanan sebagai sumberdaya wisata diantaranya pola tradisional dalam perikanan serta kegiatan lain, seperti memancing ikan.

5. Peternakan. Daya tarik peternakan sebagai sumberdaya wisata antara lain pola beternak, cara tradisonal dalam peternakan serta budidaya hewan ternak.

Dalam mewujudkan suatu kawasan wisata yang baik harus memperhatikan daya dukung dari kawasan tersebut. Daya dukung rekreasi menurut Gold (1980) merupakan kemampuan suatu area rekreasi secara alami dari segi fisik dan sosial untuk dapat mendukung aktivitas rekreasi dan dapat memberikan kualitas pengalaman rekreasi yang diinginkan.

Adanya agrowisata mampu memberikan manfaat sebagai berikut (Tirtawinata dan Fachruddin, 1996) :

1. meningkatkan konservasi lingkungan,

2. meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, 3. memberikan nilai rekreasi,

4. meningkatkan kegiatan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 5. mendapatkan keuntungan ekonomi.

2.4 Produksi Rambutan

Rambutan (Nephellium lappaceum L.) merupakan tanaman buah hortikultural berupa pohon dengan famili Sapindacaeae. Tanaman buah tropis yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Hairy Fruit merupakan tanaman asli Indonesia dan Malaysia. Hingga saat ini rambutan telah menyebar luas di daerah yang beriklim tropis seperti Filipina dan negara-negara Amerika Latin dan ditemukan pula di daratan yang mempunyai iklim sub-tropis. Menurut Kalie (1994), beberapa wilayah di Indonesia bagian barat memiliki ekologi yang sesuai untuk pertumbuhan rambutan, seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatra yang memiliki iklim relatif basah sepanjang tahun sehingga merupakan sentra produksi rambutan. Rambutan dapat tumbuh dengan baik pada daerah dataran rendah

11

hingga daerah dengan ketinggian 600 mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan iklim basah merata sepanjang tahun hingga iklim yang memiliki 1-3 bulan kering. Tanaman buah rambutan sengaja dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya yang mempunyai gizi, zat tepung, sejenis gula yang mudah terlarut dalam air, zat protein dan asam amino, zat lemak, zat enzim-enzim yang esensial dan nonesensial, vitamin serta zat mineral makro dan mikro yang menyehatkan keluarga (Anonim, 2000). Selanjutnya menurut Kalie (1994), buah rambutan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Buah ini cukup digemari masyarakat sebagai buah segar maupun buah olahan. Selain buahnya, bagian tubuh lain dari pohon rambutan dapat bermanfaat. Tunas atau pucuk daun muda pohon rambutan bermanfaat untuk mengubah warna kain sutra yang telah berubah kuning menjadi hijau. Akar pohon rambutan dapat menurunkan demam dengan merebusnya. Kulit batangnya yang keras dan kuat dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tetapi ada pula masyarakat yang memanfaatkan sebagai pohon pelindung di pekarangan, sebagai tanaman hias.

Rambutan sebagai tanaman buah dengan banyak manfaat banyak dibudidayakan masyarakat baik sebagai penghias pekarangan maupun diproduksi dalam jumlah besar. Berdasarkan data Anonim (2000), terdapat 22 jenis rambutan baik yang berasal dari galur murni maupun hasil okulasi atau penggabungan dari dua jenis dengan galur yang berbeda. Ciri-ciri yang membedakan setiap jenis rambutan dilihat dari sifat buah (dari daging buah, kandungan air, bentuk, warna kulit, panjang rambut). Dari sejumlah jenis rambutan di atas hanya beberapa varietas rambutan yang digemari orang dan dibudidayakan dengan memilih nilai ekonomis relatif tinggi, diantaranya:

1. Rambutan Rapiah. Varietas ini berasal dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Buah tidak terlalu lebat tetapi mutu buahnya tinggi. Kulit berwarna hijau-kuning-merah tidak merata dengan berambut agak jarang, daging buah manis dan agak kering, kenyal, ngelotok dan daging buahnya tebal. Daya tahan dapat mencapai 6 hari setelah dipetik.

2. Rambutan Aceh Lebak Bulus. Pohonnya tinggi dan lebat buahnya dengan hasil rata-rata 160-170 ikat per pohon. Kulit buah berwarna merah kuning,

halus, rasanya segar manis-asam banyak air dan ngelotok. Daya simpan 4 hari setelah dipetik, buah ini tahan dalam pengangkutan.

3. Rambutan Simacan, kurang lebat buahnya dengan rata-rata hasil 90-170 ikat per pohon. Kulit berwarna merah kekuningan sampai merah tua, rambut kasar dan agak jarang, rasa manis, sedikit berair. Rambutan jenis ini kurang tahan dalam pengangkutan.

4. Rambutan Binjai yang merupakan salah satu rambutan yang terbaik di Indonesia yang berasal dari Binjai, Sumatra Utara. Buahnya cukup besar, kulit berwarna merah darah sampai merah tua rambut buah agak kasar dan jarang, serta rasanya manis dengan asam sedikit, hasil buah tidak selebat aceh lebak bulus tetapi daging buahnya ngelotok.

5. Rambutan Sinyonya, jenis rambutan ini lebat buahnya dan banyak disukai terutama orang Tionghoa. Rambutan ini memiliki batang yang kuat sehingga cocok untuk diokulasi. Warna kulit buah merah tua sampai merah anggur, dengan rambut halus dan rapat, rasa buah manis asam, banyak berair, lembek dan tidak ngelotok.

Budidaya tanaman rambutan di Indonesia pada umumnya bersifat pekarangan. Jarak tanamnya tidak beraturan, tindakan agronomis seperti pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan lainnya kurang diperhatikan. Kerapatan dan kepadatan tanaman tiap satuan luas cukup tinggi, mencapai 50-78 tanaman per hektar, sehingga kualitas dan kuantitas rambutan yang dihasilkan juga sangat beragam. Untuk menghasilkan kuantitas yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik diperlukan perbaikan dalam tindakan agronomis (Kalie, 1994).

Rambutan menurut Kalie (1994) termasuk tanaman yang berbunga banyak. Bunganya dapat berbentuk bunga jantan atau bunga sempurna yang tersusun dalam suatu malai bunga atau panicula. Malai rambutan terdiri dari satu tangkai utama dengan panjang 15-20 cm dan memiliki cabang banyak, serta setiap cabangnya bercabang lagi. Malai tersebut tumbuh pada tunas ujung yang disebut tunas terminal. Pada malai terdapat bunga kecil-kecil yang tersusun rapat berjumlah sekitar 50-2.000 bunga. Bunga-bunga ini berwarna hijau kekuningan serta diselaputi rambut dan tepung halus. Terkadang di bawah malai akan tumbuh

13

tunas samping atau tunas lateral yang kemudian menghasilkan malai bunga yang lebih kecil. Ketika malai bermunculan dan bermekaran akan memberikan pesona yang lebih pada pohon rambutan tersebut. Pesona akan semakin bertambah ketika tajuk pohon mulai dipenuhi dengan buah rambutan yang bergelantungan dengan warna merah dan oranye yang merona.

Proses pembungaan dan pembuahan pada pohon rambutan lebih lanjut menurut Kalie (1994) terjadi pada tajuk bagian luar. Pada proses pembungaan, pohon yang menghasilkan bunga jantan merupakan pohon jantan yang tidak dapat menghasilkan buah. Dengan kata lain, tanaman rambutan yang dapat menghasilkan buah adalah pohon yang menghasilkan bunga sempurna. Pembungaan pohon rambutan terjadi pada penghujung musim kemarau. Iklim kering selama sekitar sebulan, merupakan kebutuhan awal aktivitas pembentukan tunas-tunas bunga rambutan. Apabila musim kemarau berkepanjangan, bunga yag dihasilkan akan berguguran dan apabila terjadi pembuahan, buah yang dihasilkan bermutu rendah. Bunga sempurna mulai mekar dan masak pada pagi hari dan masa mekar bunga sempurna cukup singkat, yakni sekitar 1-8 hari. Sehingga proses penyerbukan pohon rambutan tergolong singkat dan memerlukan perhatian khusus. Untuk menjamin proses penyerbukan, sebaiknya rambutan yang ditanam dari beberapa varietas sekaligus dalam satu pertanaman. Penyerbukan pohon rambutan biasanya dibantu oleh serangga, yaitu lebah madu. Bunga-bunga rambutan yang telah mekar membutuhkan kelembaban dan air hujan. Akan tetapi apabila hujan turun terus-menerus, maka bunga-bunga akan berguguran. Selanjutnya pada masa pertumbuhan pentil buah membutuhkan kelembaban dan hujan yang kian melebat. Pada saat pertumbuhan buah, kualitas dan intensitas cahaya merupakan faktor penentu keberhasilan pematangan buah. Cahaya yang diperlukan berkisar 40-80%. Buah yang terkena cahaya matahari akan lebih cepat masak berwarna merah menyala. Buah yang telah masak dan berwarna merah menyala sudah siap panen.

Masa panen buah rambutan terjadi pada musim penghujan. Di Indonesia masa panen buah rambutan sekitar 2-3 bulan. Setiap wilayah memiliki waktu panen yang berbeda-beda tergantung dengan letak geografis, suhu dan cahaya matahari yang berpengaruh pada datangnya musim kering yang berbeda pula.

Buah rambutan yang dipanen harus buah yang telah matang di pohon. Apabila buah dipetik sebelum masak, maka kualitas buah akan menurun. Hal ini karena setelah dipetik, proses pemasakan buah telah terhenti. Proses respirasi dan produksi etilen relatif tetap, sehingga proses pemasakan tidak dapat berlanjut. Buah yang memiliki sifat fisiologis demikian ini disebut buah non klimaterik

(Kalie, 1994).

Cara yang baik untuk menentukan kapan waktu panen yang tepat untuk buah rambutan menurut Kalie (1994) adalah dengan melihat warna kulit dan rambut buah. Warna merah kekuningan sampai merah untuk rambutan varietas berkulit dan berambut merah, serta warna kuning kehijauan hingga kuning untuk varietas berkulit dan berambut kuning. Selain itu, saat panen juga dapat ditentukan dari umur buah. Umur buah mulai dari masa pembungaan sampai saat buah siap dipanen adalah 90-120 hari. Buah-buah yang terdapat dalam satu tangkai masak secara tidak serempak. Sehingga pemetikan sebaiknya dilakukan bertahap agar kualitas buah dapat terjaga. Buah yang telah dipetik sebaiknya dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Buah rambutan yang telah dipanen tidak tahan lama, hanya tahan 1-2 hari. Setelah dua hari, rambut akan berubah warna menjadi coklat dan lama kelamaan menghitam. Meski daging buahnya masih terasa enak tetapi buah sudah tidak laku dipasaran.

Buah rambutan yang telah dipanen dapat segar lebih lama dengan penyimpanan pada suhu 8,9-11,1°C dengan kelembaban nisbi 90-95%. Penyimpanan rambutan dengan suhu dingin ini akan bertahan hingga 12 hari masih terlihat segar. Penyimpanan rambutan pada suhu lebih rendah dari 8,9°C akan menyebabkan kerusakan fisiologis, yakni kulit dan rambut buah berubah warna menjadi lebih gelap. Buah rambutan selama ini lebih banyak dinikmati dengan dimakan langsung ketika masih segar. Selain dimakan langsung, rambutan dapat diolah menjadi buah kalengan dan manisan buah untuk memperpanjang masa penyimpanan (Kalie, 1994).

BAB III

BAHAN DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu

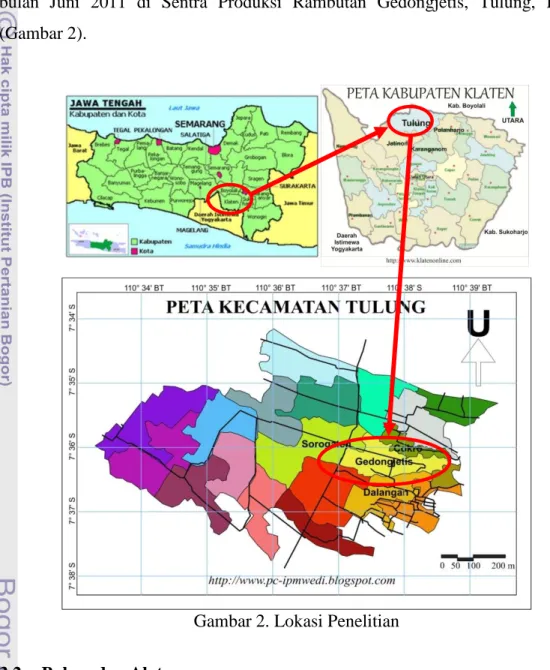

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai bulan Februari 2011 hingga bulan Juni 2011 di Sentra Produksi Rambutan Gedongjetis, Tulung, Klaten (Gambar 2).

Gambar 2. Lokasi Penelitian

3.2 Bahan dan Alat

Bahan dan data dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 1. Data objek, tata ruang, dan aksessibilitas.

2. Data view (foto-foto kondisi eksisting tapak), 3. Data peta.

Data peta yang dikumpulkan berupa peta dasar yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan analisis, yaitu :

1. Peta tutupan lahan, peta topografi, peta tata guna lahan, dan peta hidrologi. 2. Foto udara (www.googleearth.com) tahun 2010 yang diunduh pada 06

Oktober 2011 dan 05 Februari 2012.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kamera digital Nikon.

2. Notebook Acer Tipe ASPIRE 4736 dengan processor Intel® Core™ 2 Duo. 3. Software ArcGIS 9.3, AutoCAD 2009, Corel Draw X5, Photoshop CS5, dan

Microsoft Excel 2010 untuk mengolah data.

4. Software Microsoft Word 2010 dan Microsoft Power Point 2010 untuk penyusunan dan penyajian skripsi.

5. GPS (Global Positioning System) Garmin Colorado 300 untuk ground check

ketinggian tapak.

3.3 Metode

Studi ini dilakukan dengan mengikuti proses perencanaan yang dikemukakan Gold (1980) dengan pendekatan sumberdaya dan aktivitas (Gambar 3), yang dibatasi hingga proses perencanaan dengan hasil akhir berupa rencana lanskap (siteplan). Tahap-tahapnya meliputi :

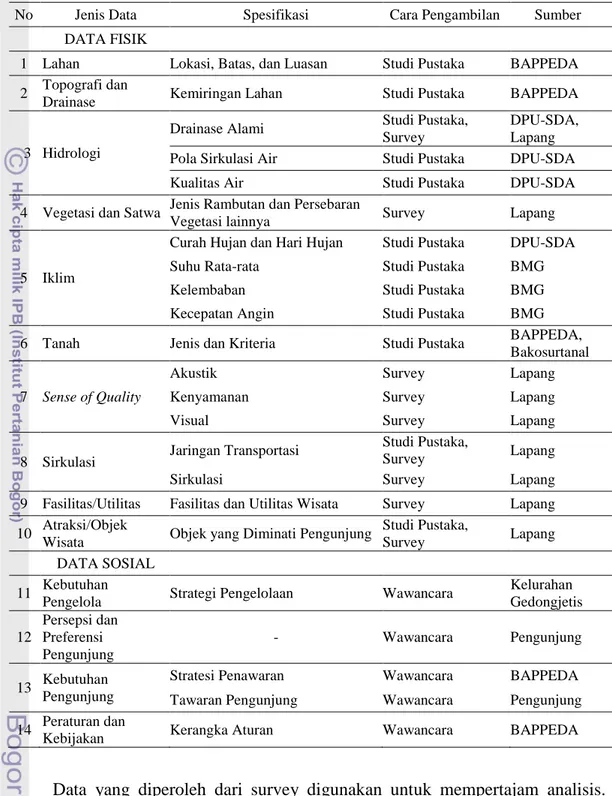

1. Pengumpulan Data (Inventarisasi)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer (Tabel 1). Data sekunder yang dikumpulkan didapat dari Bappeda, Dinas Pertanian, dan instansi lainnya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa peta administrasi dan peta infrastruktur dari Bappeda Kabupaten Klaten. Peta topografi, peta tanah dan tata guna lahan diperoleh dari pemetaan dan data sekunder dari Bappeda Kabupaten Klaten. Data yang juga diambil adalah data sosial, ekonomi dan data-data pendukung lainnya.

Di samping data sekunder, dikumpulkan juga data primer yang diambil dengan metode survey dan wawancara untuk melengkapi data sekunder. Kegiatan wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara kepada pemerintah dan

17

pengelola, serta wawancara kepada pengunjung. Kegiatan wawancara kepada pemerintah dan pengelola dilakukan dengan mendatangi instansi yang diwawancara yakni Bappeda, Dinas Pertanian, dan perangkat Desa Gedongjetis. Dari data hasil wawancara diperoleh gambaran umum tentang kawasan dan data pendukung lainnya. Pertanyaan yang diajukan kepada instansi antara lain kebijakan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan wisata dan tapak penelitian, sistem pengelolaan kawasan, dan rencana ke depan terhadap wisata terutama kawasan wisata yang menjadi tapak penelitian. Wawancara kepada pemerintah dan pengelola digunakan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh.

Wawancara kepada pengunjung dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan metode tertentu. Yang menjadi subjek wawancara adalah pengunjung kawasan agrowisata. Dalam wawancara pengunjung diambil responden sebanyak 36 orang. Responden yang diambil merupakan pengunjung dari berbagai tingkatan usia, jenis kelamin, pekerjaan serta asal daerah. Pengambilan sampel responden untuk tiap tingkatan usia sebanyak 3 orang, dan setiap jenis kelamin juga 3 orang, sehingga untuk tiap tingkatan usia ada 6 responden yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Perbedaan tingkatan usia dibedakan menjadi tiga, yaitu usia kurang dari 16 tahun (anak-anak), usia 16-25 tahun (remaja) dan usia lebih dari 25 tahun (dewasa). Sedangkan untuk perbedaan jenis pekerjaan dibagi menjadi tujuh, yaitu siswa sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wiraswasta, serta jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, responden dibedakan dari asal daerah, yaitu wisatawan yang berasal dari dalam tapak yakni desa Gedongjetis, dan wisatawan yang berasal dari luar desa Gedongjetis. Pertanyaan yang diajukan kepada pengunjung dalam wawancara meliputi intensitas dan apa yang dirasakan pengunjung terhadap kawasan, kondisi dan permasalahan yang ada di kawasan wisata, serta keinginan pengunjung terhadap tempat wisata (Lampiran 1).

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian

No Jenis Data Spesifikasi Cara Pengambilan Sumber

DATA FISIK

1 Lahan Lokasi, Batas, dan Luasan Studi Pustaka BAPPEDA

2 Topografi dan

Drainase Kemiringan Lahan Studi Pustaka BAPPEDA

3 Hidrologi

Drainase Alami Studi Pustaka,

Survey

DPU-SDA, Lapang

Pola Sirkulasi Air Studi Pustaka DPU-SDA

Kualitas Air Studi Pustaka DPU-SDA

4 Vegetasi dan Satwa Jenis Rambutan dan Persebaran

Vegetasi lainnya Survey Lapang

5 Iklim

Curah Hujan dan Hari Hujan Studi Pustaka DPU-SDA

Suhu Rata-rata Studi Pustaka BMG

Kelembaban Studi Pustaka BMG

Kecepatan Angin Studi Pustaka BMG

6 Tanah Jenis dan Kriteria Studi Pustaka BAPPEDA,

Bakosurtanal

7 Sense of Quality

Akustik Survey Lapang

Kenyamanan Survey Lapang

Visual Survey Lapang

8 Sirkulasi Jaringan Transportasi

Studi Pustaka,

Survey Lapang

Sirkulasi Survey Lapang

9 Fasilitas/Utilitas Fasilitas dan Utilitas Wisata Survey Lapang

10 Atraksi/Objek

Wisata Objek yang Diminati Pengunjung

Studi Pustaka,

Survey Lapang

DATA SOSIAL

11 Kebutuhan

Pengelola Strategi Pengelolaan Wawancara

Kelurahan Gedongjetis 12 Persepsi dan Preferensi Pengunjung - Wawancara Pengunjung 13 Kebutuhan Pengunjung

Stratesi Penawaran Wawancara BAPPEDA

Tawaran Pengunjung Wawancara Pengunjung

14 Peraturan dan

Kebijakan Kerangka Aturan Wawancara BAPPEDA

Data yang diperoleh dari survey digunakan untuk mempertajam analisis. Kegiatan survey langsung juga digunakan untuk mengecek kebenaran data sekunder yang telah didapat. Kegiatan survey yang dilakukan selain untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari pustaka juga untuk mengambil gambar eksisting tapak dengan kamera.

19

2. Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis faktor utama dan penunjang agrowisata, diantaranya analisis zona dan sirkulasi, analisis fasilitas wisata, serta analisis populasi dan produksi rambutan. Analisis dilandaskan pada potensi, kendala, serta amenities faktor fisik/biofisik dan faktor ekonomi sosial masyarakat yang ada pada tapak, ditinjau dari tujuan pengembangannya sebagai kawasan agrowisata.

Selain itu, data hasil wawancara dan kuisioner pengunjung digunakan untuk mengetahui persepsi dan preferensi untuk pengembangan kawasan agrowisata rambutan Gedongjetis. Kegiatan analisis ini menghasilkan peta tematik dan peta analisis tapak.

3. Sintesis

Tahap pemecahan masalah dan pengembangan potensi berupa perpaduan peta hasil analisis baik data fisik kawasan maupun data sosial-ekonomi yang disajikan secara spasial dengan teknik overlay untuk dihasilkan solusi perencanaan berupa konsep perencanaan. Konsep perencanaan terdiri dari konsep tata ruang, konsep rekreasi, konsep tata hijau, konsep sirkulasi, serta konsep fasilitas dan utilitas. Selanjutnya dikembangkan menjadi konsep pembagian ruang dalam bentuk blockplan.

4. Perencanaan Lanskap

Pada tahap ini merupakan pengembangan ide-ide konsep terpilih sebagai alternatif terbaik. Hasil akhir penelitian ini mengarah pada penyusunan semua elemen lanskap meliputi perencanaan obyek wisata, rencana fasilitas/utilitas, dan rencana vegetasi kawasan agrowisata dengan hasil akhir berupa siteplan.

3.4 Batasan Studi

Batasan tahapan dalam penelitian ini hanya sampai tahap perencanaan lanskap dengan menitikberatkan pada kegiatan wisata/rekreasi alam. Pemanfaatan potensi tapak dibatasi untuk mengakomodasi kebutuhan wisata serta meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

BAB IV KONDISI UMUM

4.1 Aspek Fisik

4.1.1 Luas, Letak, dan Aksessibilitas Tapak Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sentra produksi rambutan Kabupaten Klaten yang terdapat di Desa Gedongjetis. Gedongjetis merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang menjadi perhatian Kabupaten Klaten dengan luasan 161,7 ha. Sebagian besar wilayah Desa Gedongjetis berupa ruang terbuka hijau berupa sawah, pekarangan, dan kebun buah. Salah satu produksi buah yang menjadi andalan Desa Gedongjetis adalah buah rambutan. Desa Gedongjetis terletak pada 7°35’46”LS - 7°36’31”LS dan 110°37’07”BT - 110°38’46”BT (Gambar 4), dan berbatasan langsung dengan:

Utara : Desa Cokro Selatan : Desa Dalangan Timur : Desa Cokro Barat : Desa Sorogaten

Jarak tapak dari ibukota Kabupaten Klaten sekitar 15 km yang dapat ditempuh dalam waktu 40 menit dengan kendaraan bermotor dan 1,5 jam dengan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan jarak Desa Gedongjetis dengan kantor Kecamatan Tulung hanya 1 km dapat ditempuh dengan waktu ± 25 menit dengan berjalan kaki dan 15 menit jika menggunakan kendaraan bermotor.

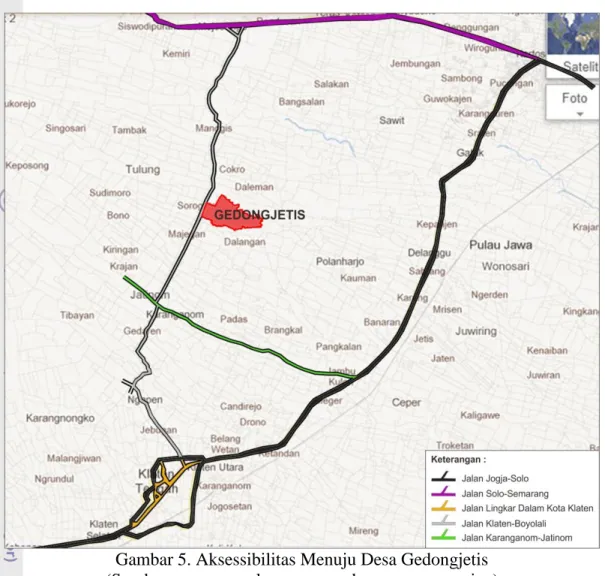

Akses utama menuju tapak adalah jalan raya Klaten-Boyolali (Gambar 5). Sarana transportasi umum yang dapat digunakan untuk menuju tapak adalah bus antar kota jurusan Klaten-Boyolali atau angkutan kota jurusan Klaten-Jatinom yang kemudian disambung dengan angkutan desa jurusan Jatinom-Boyolali.

Bus antar kota jurusan Klaten-Boyolali agak jarang beroperasi karena jeda antara satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya lebih dari satu jam, tergantung ada atau tidaknya penumpang. Hal ini karena sekarang sebagian besar masyarakat telah memiliki kendaraan pribadi sehingga keberadaan kendaraan umum terancam. Alternatif kendaraan umum yang dapat digunakan untuk mencapai Desa Gedongjetis lebih cepat adalah angkutan kota jurusan

Klaten-23

Gambar 5. Aksessibilitas Menuju Desa Gedongjetis (Sumber: www.googlemaps.com dengan penyesuaian)

Jatinom yang kemudian disambung dengan angkutan jurusan Jatinom-Boyolali. Akan tetapi, menggunakan angkutan kota yang kemudian disambung angkutan desa memerlukan biaya yang lebih besar daripada menggunakan bus antar kota. Perjalanan dari ibukota Klaten menuju Gedongjetis apabila menggunakan bus antar kota dikenakan tarif Rp 4.000,- langsung turun di gerbang Desa Gedongjetis, sedangkan perjalanan dengan angkutan kota dikenakan tarif Rp 3.000,- turun di pertigaan Gabus, Jatinom dan kemudian disambung angkutan desa dengan tarif Rp 2.000,- turun di gerbang Desa Gedongjetis. Perjalanan dengan angkutan desa terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena angkutan akan keluar masuk desa mengantarkan penumpang yang sebagian besar pedagang dan masyarakat yang pulang dari berbelanja di Pasar Gabus, Jatinom. Jadi, perjalanan menggunakan bus antar kota dibandingkan dengan angkutan akan akan menghemat biaya transportasi sebesar Rp 1.000,-. Kendaraan umum baik bus

antar kota maupun angkutan kota dan angkutan desa beroperasi dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Desa Gedongjetis terbagi menjadi 10 dukuh yaitu, dukuh Pranan, Gatak, Kopat Gede, Kopat Cilik, Menggung, Kios Srayu, Jetis, Ngerangan, Bakungan, dan Gedong. Potensi lain dari Desa Gedongjetis adalah desa ini merupakan desa pemijahan ikan konsumsi yang hasil produksinya dikirim ke desa sebelah untuk disebar di kolam-kolam pemancingan. Di samping itu, beberapa warga Desa Gedongjetis memproduksi kerajinan perabot rumah tangga dari lidi.

4.1.2 Ketinggian, Topografi, dan Kemiringan Lahan

Desa Gedongjetis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 210-290 mdpl (meter di atas permukaan laut), termasuk daerah landai dengan tingkat kemiringan lahan 2-5%, dapat dilihat pada Gambar 6. Titik tertinggi Desa Gedongjetis berada di SMP Negeri 1 Tulung yaitu 290 mdpl (meter di atas permukaan laut), dan titik terendah di Dukuh Kios Srayu yakni 210 mdpl. Karena wilayahnya cukup luas dengan tingkat kemiringan 2-5%, desa Gedongjetis terlihat datar.

4.1.3 Hidrologi dan Drainase

Sumber air untuk keperluan pertanian tapak berasal dari beberapa mata air kecil yang ada di Desa Gedongjetis, yaitu Umbul Kopat Gede, dan Umbul Jetis. Aliran air dari umbul yang ada memiliki debit yang kecil sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pertanian Desa Gedongjetis. Selain bendungan, di batas desa sebelah selatan terdapat sungai kecil namun debit airnya kecil, airnya keruh serta tercemar. Keadaan saluran irigasi dan sungai yang ada di Gedongjetis dapat dilihat pada Gambar 7.

Sistem pengairan kebun rambutan lebih banyak mengandalkan air hujan. Hal ini karena debit air sungai sangat kecil. Oleh karena itu tanaman padi yang juga banyak terdapat di Desa Gedongjetis akan berubah menjadi tanaman palawija pada musim kemarau yang lebih tahan terhadap kekeringan. Saluran drainase untuk keperluan irigasi yang ada terbuat dari tanah yang dibuat cekungan yang dibuat di sekeliling tiap petak kebun rambutan.

25

Kebutuhan air untuk rambutan tidak dapat diketahui dengan pasti. Tanaman rambutan yang masih berusia 1-2 minggu setelah tanam (MST) memerlukan penyiraman dua kali sehari, pagi dan sore. Setelah itu penyiraman menjadi sekali sehari. Apabila tanaman rambutan telah tumbuh kuat, penyiraman dapat dikurangi lagi frekuensinya. Tanaman dapat disiram pada saat-saat yang diperlukan saja. Apabila pasokan air berlebih, diharapkan tanah di sekitar pohon rambutan tidak tergenang air, sehingga lubang drainase sangat diperlukan untuk menjaga kondisi tanah.

Gambar 7. Saluran Drainase untuk Irigasi (kiri), dan Kondisi Air Sungai Batas Desa (kanan)

4.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Tanah menurut Soepardi (1983) adalah tubuh alam tempat hidup tumbuhan dan binatang. Tanah sebagai tubuh alam memiliki dimensi dalam dan luas sebagai hasil kerja gaya-gaya pembangun dan penghancur. Tanah di Desa Gedongjetis adalah regosol kelabu, bertekstur lempung dan berwarna merah. Batuan yang membentuk struktur geologi desa ini berasal dari batuan gunungapi Merapi.

Tanah bertekstur lempung menurut Rachim dan Suwardi (2002) merupakan bahan tanah yang mengandung campuran yang relatif rata komposisinya antara pasir, debu dan liat berbagai ukuran, bahan terasa empuk seperti agak berpasir, namun agak halus dan agak plastis. Dalam keadaan kering akan membentuk lapisan yang bertahan baik, jika lembab lapisan yang terbentuk terpelihara cukup lembab tanpa pecah. Tanah yang berwarna merah memiliki ciri-ciri mengandung besi oksida anhidrat, kelembaban relatif rendah, drainase dan aerasi baik, lereng relatif cembung, bahan induk basik-ultra basik, dan fisiografi pengangkatannya tua (Rachim dan Suwardi, 2002).

27

Tanah jenis Regosol kelabu memiliki ciri-ciri tidak bertekstur kasar dari bahan albik, tidak mempunyai horizon diagnostik atau horizon apapun (kecuali jika tertimbun oleh 50 cm atau lebih bahan baru) selain horizon A okrik, horizon H histik atau sulfurik serta berkadar fraksi pasir 60% atau lebih pada kedalaman antara 25-100 cm dari permukaan tanah mineral (Rachim dan Suwardi, 2002). Dan menurut Soepardi (1983), tanah regosol terdiri dari tekstur kasar berupa pasir dan debu (>60%), struktur kursai/lemah, konsistensi lepas sampai gembur, dengan pH 6-7.

4.1.5 Iklim

Data-data iklim Desa Gedongjetis diperoleh dari beberapa sumber. Data jumlah curah hujan dan hari hujan selama waktu 2007-2010 diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum bagian Sumber Daya Air Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk data suhu, kelembaban rata-rata, dan kecepatan angin diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat, Kebayoran, Jakarta.

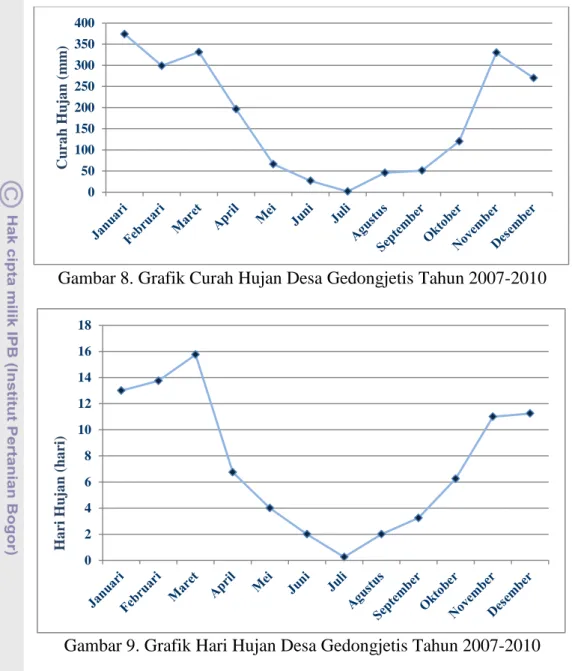

Desa Gedongjetis menurut data DPU-SDA tahun 2007-2010 memiliki bulan basah sebanyak 6 bulan, bulan lembab 1 bulan, dan bulan keringnya 5 bulan. Menurut klasifikasi iklim Mohr (Kartasapoetra, 2004) yang dimaksud bulan basah adalah bulan yang memiliki curah hujan lebih dari 100 mm, dan bulan kering adalah bulan yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm. Bulan dimana memiliki curah hujan antara 60 mm hingga 100 mm merupakan bulan lembab. Curah hujan tertinggi Desa Gedongjetis selama 4 tahun adalah 374 mm pada bulan Januari dan curah hujan terendah pada bulan Juli sebanyak 2 mm, dapat dilihat pada Gambar 8. Besar curah hujan rata-rata tahunan Gedongjetis selama tahun 2000-2010 adalah 1827 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu 16 hari dan jumlah hari hujan terkecil pada bulan Juli yakni 1 hari. Persebaran hari hujan dapat dilihat pada grafik hari hujan dalam Gambar 9.

Gambar 8. Grafik Curah Hujan Desa Gedongjetis Tahun 2007-2010

Gambar 9. Grafik Hari Hujan Desa Gedongjetis Tahun 2007-2010

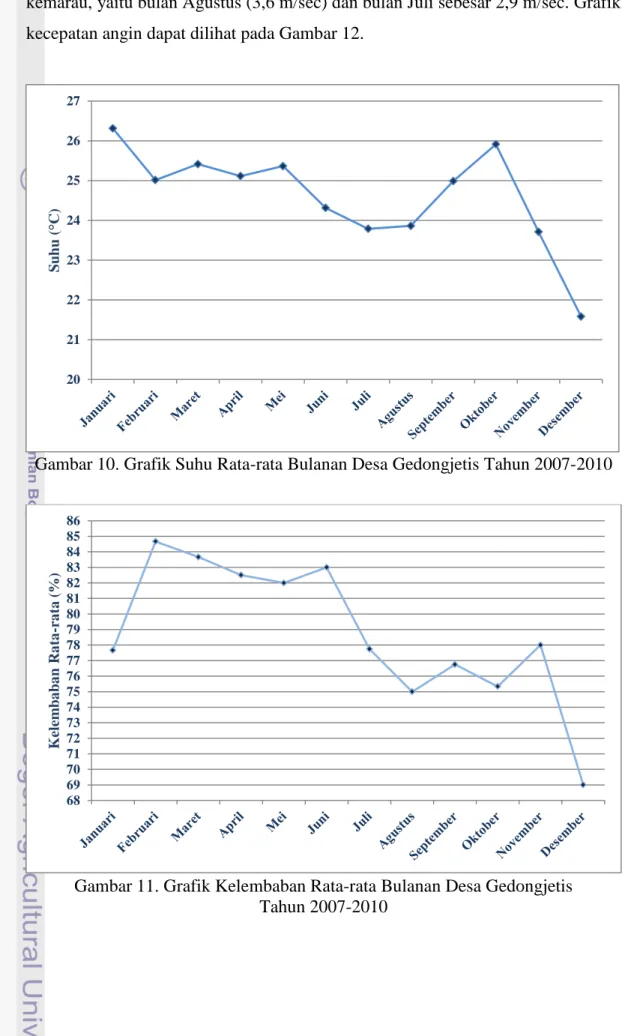

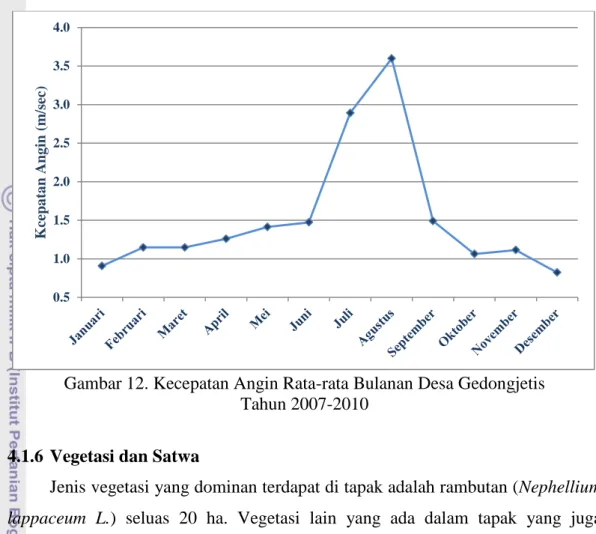

Suhu rata-rata bulanan Desa Gedongjetis tahun 2007-2010 berkisar antara 21,6-26,3°C. Suhu rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni 26,3°C dan suhu rata-rata bulanan terendah pada bulan Desember 21,6°C. Perbedaan suhu tiap bulannya tidak terlalu signifikan, dapat dilihat pada Gambar 10. Sedangkan kisaran kelembaban rata-rata bulanan Desa Gedongjetis antara 69-84,7%. Bulan dengan kelembaban rata-rata tertinggi pada bulan Februari yaitu 84,7% dan bulan dengan kelembaban rata-rata terendah pada bulan Desember 69% (Gambar 11). Kemudian untuk kecepatan angin di Desa Gedongjetis tergolong rendah dan hampir sama tiap bulannya dengan kecepatan angin rata-rata bulanannya sebesar 1,5 m/sec. Kecepatan angin tertinggi pada puncak musim

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Cura h H uja n ( m m ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H a ri H uja n ( ha ri)

29

kemarau, yaitu bulan Agustus (3,6 m/sec) dan bulan Juli sebesar 2,9 m/sec. Grafik kecepatan angin dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 10. Grafik Suhu Rata-rata Bulanan Desa Gedongjetis Tahun 2007-2010

Gambar 11. Grafik Kelembaban Rata-rata Bulanan Desa Gedongjetis Tahun 2007-2010 20 21 22 23 24 25 26 27 Su hu ( °C) 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 K elem ba ba n Ra ta -ra ta ( %)

Gambar 12. Kecepatan Angin Rata-rata Bulanan Desa Gedongjetis Tahun 2007-2010

4.1.6 Vegetasi dan Satwa

Jenis vegetasi yang dominan terdapat di tapak adalah rambutan (Nephellium lappaceum L.) seluas 20 ha. Vegetasi lain yang ada dalam tapak yang juga dibudidayakan warga adalah padi (Oryza sativa), jagung (Zea mays), kacang tanah (Arachis hypogaea) dan kedelai (Glycine max). Tanaman pertanian selain rambutan yang dibudidayakan warga berubah-ubah tergantung musim. Selain itu terdapat beberapa vegetasi liar yang tumbuh bukan karena ditanam, antara lain rumput (Pennisetum purpureum), bambu (Bambusa vulgaris), ki hujan (Samanea saman), dan beberapa tanaman penaung lainnya. Vegetasi yang terdapat di Desa Gedongjetis tersebar secara acak dan tidak teratur. Kondisi eksisting tapak dapat dilihat pada Gambar 13.

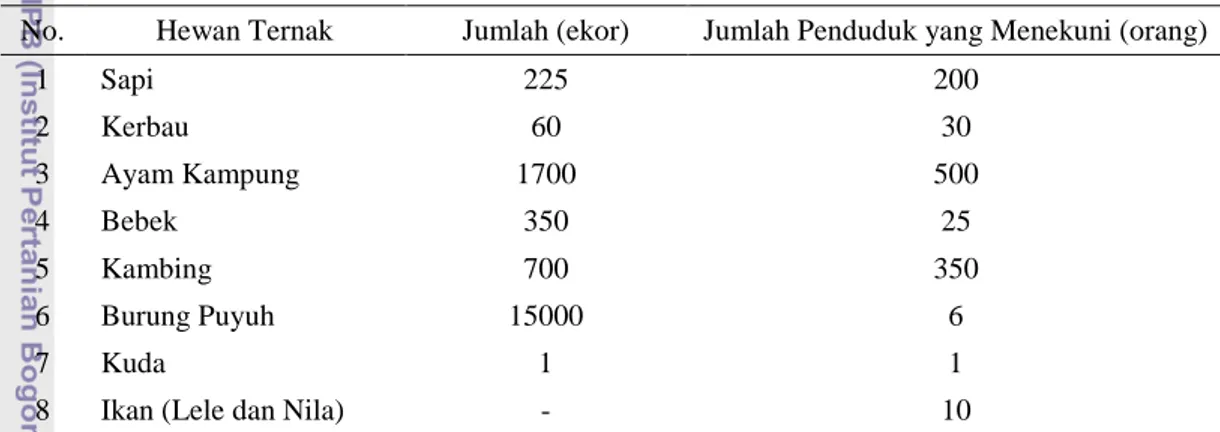

Satwa yang dapat ditemukan di tapak terbagi menjadi dua, yaitu hewan ternak dan satwa liar. Hewan ternak yang ada menurut data Kelurahan Gedongjetis bulan Januari 2011 meliputi sapi 225 ekor, kerbau 60 ekor, ayam kampung 1700 ekor, bebek 350 ekor, kuda 1 ekor, kambing 700 ekor, burung puyuh 15000 ekor, dan ikan lele. Satwa liar yang dijumpai di tapak antara lain berbagai jenis burung pemakan biji, kadal, dan ular sawah.

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 K ce pa ta n Ang in (m /s ec )

31

4.1.7 Tata Guna Lahan

Desa Gedongjetis merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan terbuka yang dimanfaatkan untuk pertanian. Dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten, Desa Gedongjetis diarahkan untuk menjadi kawasan permukiman, pertanian lahan basah, dan perkebunan (Gambar 14). Pembagian luasan peruntukan lahan Desa Gedongjetis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Land Use Desa Gedongjetis

No. Peruntukan Lahan Luas (ha) Persentase (%)

1 Permukiman 58,3 36,1

2 Pertanian Lahan Basah 100,8 62,3

3 Perkebunan 2,6 1,6

Total Luas 161,7 100

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

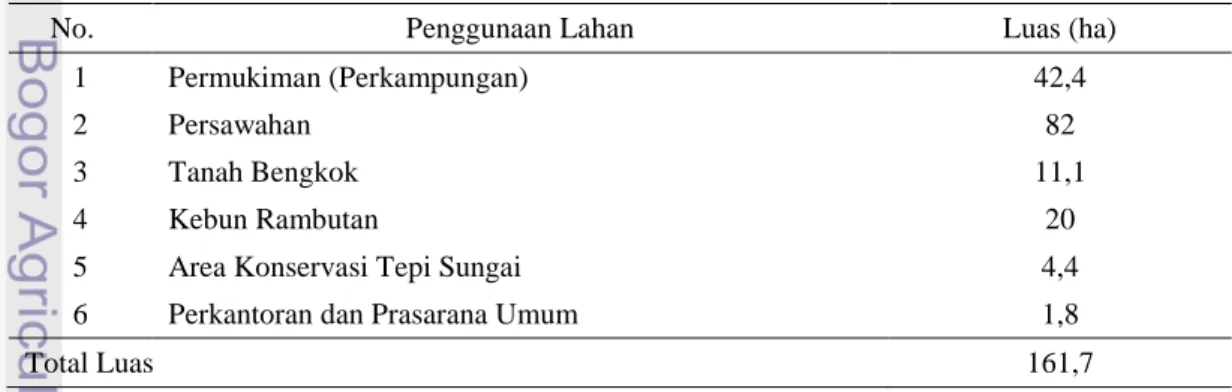

Sedangkan untuk luasan Desa Gedongjetis berdasarkan penutupan lahan yang dilihat pada tapak dibagi menjadi permukiman, pekarangan, lahan pertanian, perkantoran, dan prasarana umum (Tabel 3). Luas lahan pertanian 113,1 ha terdiri dari kebun rambutan seluas 20 ha, sawah untuk perangkat desa (tanah bengkok) 11,1 ha, dan sisanya merupakan sawah warga yang ditanami tanaman semusim.

Tabel 3. Penutupan Lahan Desa Gedongjetis Berdasarkan Survey Lapang

No. Penggunaan Lahan Luas (ha)

1 Permukiman (Perkampungan) 42,4

2 Persawahan 82

3 Tanah Bengkok 11,1

4 Kebun Rambutan 20

5 Area Konservasi Tepi Sungai 4,4

6 Perkantoran dan Prasarana Umum 1,8

33

Hak milik lahan di Desa Gedongjetis merupakan hak milik masyarakat, dan ada beberapa lahan yang menjadi hak milik negara dalam hal ini dikelola oleh Kantor Kelurahan Gedongjetis, dimana lahan tersebut digunakan sebagai ganti upah (gaji) untuk pegawai kelurahan. Lahan yang digunakan sebagai gaji pegawai ini disebut tanah bengkok. Tanah bengkok diberikan kepada pegawai yang saat itu menjabat di kelurahan dengan sistem peminjaman lahan untuk diolah sebagai lahan pertanian dan dimanfaatkan hasilnya. Setelah masa jabatan pegawai tersebut berakhir, tanah bengkok dikembalikan lagi kepada pihak kelurahan sebagai perwakilan dari negara untuk digunakan sebagai gaji pegawai yang menjabat berikutnya.

4.1.8 Visual dan Akustik

Kebun rambutan Gedongjetis tersebar di seluruh wilayah Gedongjetis dengan variasi tanaman sawah seperti padi, jagung, atau kedelai, tergantung musim. Desa Gedongjetis merupakan daerah yang cukup datar dengan kiri kanan berupa pohon rambutan. Ketika melintasi jalan raya Klaten-Boyolali akan terlihat kebun-kebun rambutan berwarna hijau subur dan akan berubah menjadi hijau dengan warna merah buah ketika musim panen tiba, apabila telah memasuki Desa Gedongjetis. Pemandangan kebun rambutan dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. View Kebun Rambutan di Desa Gedongjetis

Sepanjang jalan dalam tapak belum memberikan kesan visual yang baik karena masih berupa rumput-rumput liar dan ilalang yang sengaja tidak dirawat. Akan tetapi tanaman tepi jalan ini tidak mengurangi akses pengunjung untuk menikmati view kebun rambutan. Diantara kebun-kebun rambutan akan terdapat tanaman pertanian sawah yang juga diusahakan warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, antara lain padi, jagung, kacang panjang, dan lainnya