LAPORAN PENDAHULUAN ASUHAN KEBIDANAN KOLABORASI

PADA KEHAMILAN PATOLOGI DAN KOMPLIKASI DI UPTD PUSKESMAS KAPUAN

Untuk Memenuhi Persyaratan Target Praktik Semester II Stage Kolaborasi Pada Kasus Patologi dan Komplikasi

Disusun Oleh : APRILIANA P1337424820238

Pembimbing Institusi :

Rizky Amelia SST, M.Kes

PRODI PROFESI BIDAN JURUSAN KEBIDANAN SEMARANG POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SEMARANG 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pendahuluan Asuhan Kebidanan Kolaborasi Pada Kehamilan Patologi dan Komplikasi Telah diperiksa dan disahkan pada :

Hari : Tanggal :

Dalam Rangka Praktik Klinik Kebidanan Stase Kolaborasi Pada Kasus Patologi dan Komplikasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing klinik dan pembimbing institusi Prodi Profesi Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.

Semarang, Oktober 2021

Pembimbing Klinik Praktikan

Siti Fatimah Amd. Keb Aprilianan

NIP. 19690206 199103 2 007 NIM. P1337424820238

Mengetahui Pembimbing Institusi

Rizky Amelia SST, M.Kes NIP. 19810520 200212 2 002

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teori Medis 1. Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi.

Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga kelahiran bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional (Saifuddin, 2009).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi hingga lahirnya janin.

Normalnya lama kehamilan berlangsung selama 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Gultom dan Hutabarat, 2020).

Kehamilan merupakan proses fertilisasi yang dimulai dari bertemunya sel sperma dan sel telur di ampula tuba yang melalui tiga fase yaitu, tahap penembusan korona radiate, penembusan zona pellusida, tahap penyatuan oosit dan membrane sel sperma. Sebelum dilahirkan kedunia, janin akan betumbuh dan berkembang didalam rahim selama kurang lebih sembilan bulan (Hatini, 2018).

b. Patofisiologi Kehamilan

Proses terjadinya kehamilan dimulai dari bertemunya sel sperma dan sel telur. Kehamilan diartikan sebagai kondisi dimana terdapat janin didalam tubuh akibat dari aktivitas seksual dengan pasangan.

Pembuahan terjadi dalam rentang satu minggu dari ibu selesai haid atau pada 14 hari sebelum siklus haid berikutnya.

Proses terjadinya kehamilan terbagi kedalam dua fase yaitu sebelum embrio terbentuk dan proses setelah embrio terbentuk. Proses terjadinya kehamilan dimulai dari awal FSH (follicle stimulating hormone) yang merangsang beberapa foliker menjadi matang dalam kisaran waktu kurang lebih 2 minggu. Sel telur matang berubah ukuran

menjadi tiga kali lipat dari ukuran normal. Dan hanya satu folikel dominan dalam satu siklus pematangan tersebut.

Selanjutnya sel telur akan lepas dari indung telur yang disebut dengan masa ovulasi. Sperma yang bertemu dengan ovum atau sel telur yang telah matang akan mengakibatkan terjadinya pembuahan yang disebut konsepsi atau fertilisasi. Fertilisasi mencakup 3 fase yaitu fase penembusan korona radiate, penembusan zona pellusida, dan penyatuan oosit dan membrane sel sperma. Sel telur yang telah dibuahi akan membelah diri dalam 24 jam. Pembuahan berulang-ulang akan membentuk bola sel yang disebut zigot. Zigot terus membelah diri hingga terbentuk rongga kecil berisi cairan yang disebut blastosit. Saat blastosit sampai dirongga rahim, implantasi akan terjadi sekitar hari ke- 7, pada hari ke-10 embrio telah tertanam kuat. Masa embrionik dimulai sejak pembuahan hingga minggu ke-8. Setelah minggu ke 8 embrio disebut janin (Rahayu, 2017).

Pada saat terjadi nidasi, blastula yang berisi massa sel dalam akan mudah masuk kedalam desidua, menyebabkan timbulnya luka kecil yang kemudian sembuh dan menutup kembali, sehingga terkadang saat nidasi terjadi akan muncul sedikit perdarahan akibat luka desidua yang disebut dengan implantation bleeding atau tanda Hartman (Hatini, 2018).

c. Diagnosis Kehamilan 1) Gejala Tidak Pasti

a) Amenorea yaitu berhentinya menstruasi dan didapatkan hasil gravindex positif

b) Nousea, vomiting (emesis) anoreksia. Biasa terjadi pada bulan pertama hingga bulan terakhir trimester pertama. Sering terjadi pada pagi hari atau sering disebut “morning sickness”.

c) Poliuri, obstipasi d) Hiperpigmentasi e) Varises, epulis

f) Tanda hegar yaitu lunaknya segmen bawah rahim dan dapat diperiksa secara bimanual.

g) Tanda chadwik yaitu servik berwarna kebiruan

h) Tanda piscaseck yaitu pembesaran uterus karena terjadi nidasi.

i) Tanda Braxton hicks yaitu kontraksi otot-otot uterus yang tidak beraturan oleh karena ada massa didalam uterus (Rahayu, 2017).

2) Gejala Pasti Hamil

a) Terdengar DJJ (detak jantung janin) b) Teraba bagian-bagian janin

c) Terasa dan teraba gerakan-gerakan janin.

d) Terlihat kerangka janin pada foto rontgen.

e) Terlihat janin pada hasil USG.

d. Klasifikasi Kehamilan

Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke- 13 hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2014).

2. Kehamilan Trimester I

a. Pengertian Kehamilan Trimester I

Kehamilan trimester pertama adalah keadaan mengandung embrio atau fetus didalam tubuh 0 – 14 minggu. Trimester pertama merupakan masa kritis dimana janin berada pada awal tahap pembentukan organ- organ. Janin yang mengalami kekurangan gizi tertentu dapat berakibat pada kegagalan pembentukan organ tertentu, selain itu memiliki resiko berat badan lahir rendah (Putri dan Hastina, 2020).

Emesis gravidarum atau nausea gravidarum yang sering dikenal dengan morning sickness, adalah gejala mual-mual yang disertai muntah yang pada umumnya terjadi pada awal kehamilan, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kadar hormone estrogen selama kehamilan. Gejala muncul pada pagi hari dengan frekuensi yang akan menurun seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Embrio pada Trimester I 1) Embrio usia 2-4 minggu

a) Terjadi perubahan yang semula hanya berupa satu titik sel telur menjadi satu organ yang terus berkembang dengan pembentukan lapisan-lapisan didalamnya.

b) Jantung mulai memompa cairan melalui pembuluh darah pada hari ke-20 dan hari berikutnya muncul sel darah merah yang pertama. Selanjutnya pembuluh darah terus berkembang diseluruh embrio dan plasenta.

2) Embrio usia 4-6 minggu

a) Sudah terbentuk bakal organ-organ b) Jantung sudah berdenyut

c) Pergerakan sudah nampak dalam pemeriksaan USG.

d) Panjang embrio 0,64 cm.

3) Embrio usia 8 minggu

a) Pembentukan organ bertambah jelas seperti mulut, mata dan kaki.

b) Pembentukan usus.

c) Pembentukan genetalia dan anus.

d) Jantung mulai memompa darah.

4) Embrio usia 12 minggu

a) Embrio berubah menjadi janin b) Usus lengkap

c) Genetalia dan anus sudah terbentuk

d) Janin sudah dapat menggerakkan anggota badan, mengedipkan mata, mengerutkan dahi dan mulut membuka.

e) Berat badan berkisar 15-30 gram (Rahayu, 2017).

c. Perubahan Anatomi dan Fisiologis Pada Trimester I 1) Perubahan sistem reproduksi

a) Terdapat tanda chadwick, yaitu perubahan warna pada vulva, vagina dan servik menjadi lebih merah agak kebiruan/keunguan, PH vulva dan vagina mengalami peningkatan dari 4 menjadi 6,5 yang membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina.

b) Tanda Godell yaitu perubahan konsistensi servik menjadi lebih lunak dan kenyal.

c) Pembesaran dan penebalan uterus akibat adanya peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hyperlplasia, dan hipertrofi otot, dan perkembangan desidua. Dinding-dinding

otot menjadi kuat dan elastis, fundus pada serviks mudah fleksi disebut dengan tanda Mcdonald.

d) Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar sebesar telur bebek dan pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur angsa.

pada minggu-minggu pertama, terjadi hipertrofi pada isthmus uteri membuat isthmus menjadi panjang dan lebih lunak yang disebut tanda Hegar.

e) Sejak trimester 1 kehamilan, uterus juga mengalami kontraksi yang tidak teratur dan pada umumnya tidak nyeri. proses ovulasi pada ovarium akan terhenti selama kehamilan.

Pematangan folikel baru juga ditunda, tetapi pada awal kehamilan, masih terdapat 1 korpus luteum gravidarum yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6 sampai 7 minggu kemudian mengecil setelah plasenta terbentuk (Syaiful dan Fatmawati, 2019)

2) Kulit

Terjadi peningkatan suatu hormon perangsang melanosit sejak akhir bulan kedua kehamilan sampai aterm, yang menyebabkan timbulnya pigmentasi pada kulit. Linea nigra adalah pigmentasi berwarna hitam kecoklatan yang muncul pada garis tengah kulit abdomen. bercak kecoklatan pada muncul di daerah wajah dan leher membentuk chloasma atau melasma gravidarum atau topeng kehamilan. Aksentuasi pigmen juga muncul pada areola dan kulit genital. Pigmentasi ini biasanya akan menghilang atau berkurang setelah melahirkan, angioma atau spider naevi merupakan bintik- bintik penonjolan kecil dan merah pada kulit wajah, leher, dada atas dan lengan. Kondisi ini sering disebut sebagai nevus angioma atau teleangiektasis. Eritema palmaris terkadang juga dapat ditemukan.

Kedua kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh hiperestro genemia kehamilan.

3) Payudara

Mamae akan membesar dan tegang akibat hormon somatomamotrophin, estrogen dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Vena-vena di bawah kulit juga akan lebih

terlihat. Areola mamae akan bertambah besar pula dan kehitaman, kelenjar sebasea dari areola akan membesar dan cenderung menonjol keluar dinamakan tuberkel montgomer.

4) Jantung

Meningkatnya beban kerja yang menyebabkan otot jantung mengalami hipertrofi ventrikel kiri sebagai pengatur pembesaran jantung, pembesaran uterus menekan jantung ke atas dan ke kiri. Suara sistolik jantung dan murmur yang berubah adalah normal. Selama hamil kecepatan darah meningkat yakni jumlah darah yang dialirkan oleh jantung dalam setiap denyutnya sebagai hasil dari peningkatan curah jantung. Hal ini meningkatkan volume darah dan oksigen ke seluruh organ dan jaringan ibu untuk pertumbuhan janin denyut jantung meningkat dengan cepat setelah usia kehamilan 4 minggu, dari 15 denyut permenit menjadi 70-85 denyut permenit, aliran darah meningkat dari 64 ml menjadi 71 ml.

5) Perubahan sistem sirkulasi

Selama kehamilan jumlah darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya (cardiac output-curah jantung), meningkat sampai 30 sampai 50%. Peningkatan ini mulai terjadi pada kehamilan 6 minggu dan mencapai puncaknya pada kehamilan 16-28 minggu.

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan frekuensi denyut jantung dan volume sekuncup. Denyut jantung meningkat dari 77 per menit sebelum hamil menjadi 78 denyut per menit saat usia kehamilan 20 minggu, dengan puncaknya 85 denyut per menit pada akhir kehamilan. Volume sekuncup meningkat dari 64 ml sampai 70 ml, pada pertengahan kehamilan tetapi pada akhir kehamilan volume sekuncup berkurang sedangkan peningkatan curah jantung dipertahankan oleh frekuensi denyut jantung.

6) Perubahan sistem respirasi

Kesadaran untuk mengambil nafas sering meningkat pada awal kehamilan yang mungkin diinterpretasikan sebagai dispneu.

Hal itu sering mengesankan adanya kelainan paru atau jantung padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Peningkatan usaha nafas selama kehamilan kemungkinan diinduksi terutama oleh progesteron dan sisanya oleh estrogen. Usaha nafas yang meningkat

tersebut mengakibatkan PCO2 atau tekanan karbondioksida berkurang.

7) Perubahan sistem persarafan

Wanita hamil sering melaporkan adanya masalah pemusatan perhatian, konsentrasi dan memori selama kehamilan dan masa nifas awal. Namun penelitian yang sistematis tentang memori pada kehamilan tidak terbatas dan seringkali bersifat anekdot.

8) Perubahan sistem hematologis

Volume darah Ibu meningkat secara nyata sebelum kehamilan. Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit sedikit menurun sejak trimester awal kehamilan. Sedangkan konsentrasi dan kebutuhan zat besi selama kehamilan juga cenderung meningkat untuk mencukupi kebutuhan janin.

9) Sistem kardiovaskular

Perubahan terpenting pada fungsi jantung terjadi pada 8 minggu pertama kehamilan. Pada awal Minggu ke-5 curah jantung mengalami peningkatan yang merupakan fungsi dari penurunan resistensi vaskular sistemik, serta peningkatan frekuensi denyut jantung. Preload meningkat sebagai akibat bertambahnya volume plasma yang terjadi pada minggu ke 10 sampai 20.

10) Perubahan sistem uria

Pada bulan-bulan awal kehamilan vesika urinaria tertekan oleh uterus sehingga sering timbul keinginan berkemih. Hal itu menghilang seiring usia kehamilan, karena uterus yang telah membesar keluar dari rongga pelvis dan naik ke abdomen. Ukuran ginjal sedikit bertambah besar selama kehamilan, laju filtrasi glomerulus (GFR) dan aliran plasma ginjal (RPF) meningkat pada awal kehamilan.

11) Perubahan sistem integument

Dari akhir bulan kedua sampai dengan aterm, terjadi peningkatan pituitary melanin stimulating hormon yang menyebabkan bermacam tingkat pigmentasi meskipun masih tergantung pada warna kulit ibu hamil. Kulit terasa seperti terbakar selama kehamilan akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan hal lain. Tempat yang umumnya terpengaruh adalah aerola, garis

tengah abdomen, perineum dan aksila. Hal ini terjadi karena pada beberapa daerah tersebut kadar melanositnya lebih tinggi. Hampir semua wanita hamil mempunyai garis pigmentasi yang disebut linea. Biasanya berada pada di garis tengah otot rectus yang merupakan bagian pertahanan pada saat uterus berkembang dan bertambah besar dan juga menyebabkan taksis diastasis, kulit kepala, muka, k-dan bulu di tubuh selama hamil menjadi lebih tebal.

12) Perubahan sistem musculoskeletal

Pada trimester pertama tidak banyak perubahan pada muskuloskeletal. Akibat peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron, terjadi relaksasi dari jaringan ikat, kartilago, dan ligamen juga meningkatkan jumlah cairan sinovial. Bersamaan dengan dua keadaan tersebut meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas persendian, keseimbangan kadar kalsium selama kehamilan biasanya normal apabila asupan nutrisinya khususnya produk terpenuhi.

13) Perubahan sistem gastrointestinal

Gusi menjadi bengkak, lunak dan berlubang pada saat kehamilan, merupakan efek dari peningkatan kadar estrogen yang mengarah pada perdarahan karena trauma. Peningkatan saliva dan Vitaline adalah masalah umum pada kehamilan. Relaksasi otot polos abdomen dan hipomotilitas karena peningkatan kadar estrogen dan HCG dapat menyebabkan mual dan muntah.

Peningkatan nafsu makan pada masa kehamilan bisa dikarenakan hormon progesteron yang memerintah otak untuk mengatur penyimpanan lemak untuk keseimbangan energi. Hal ini bertujuan menggantikan kadar plasma glukosa dan asam amino yang turun pada awal kehamilan. Turunnya osmolaritas plasma dan naiknya kadar prolaktin juga meningkatkan perasaan halus pada wanita hamil. Adanya tekanan integralistik yang tidak disertai dengan tonus dari sfingter kardia lambung menyebabkan refleks asam di mulut dan sakit epigastrik atau retrosternal.

Rahim yang semakin membesar akan menekan rektum dan usus bagian bawah sehingga terjadi sembelit ( konstipasi). Sembelit

semakin berat karena gerakan otot di dalam usus diperlambat oleh tingginya kadar progesteron. Wanita hamil sering mengalami heartburn (rasa panas di dada) dan sendawa, yang kemungkinan terjadi karena makanan lebih lama berada di dalam lambung dan karena relaksasi sfingter di kerongkongan bagian bawah yang memungkinkan isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan.

14) Perubahan kenaikan berat badan

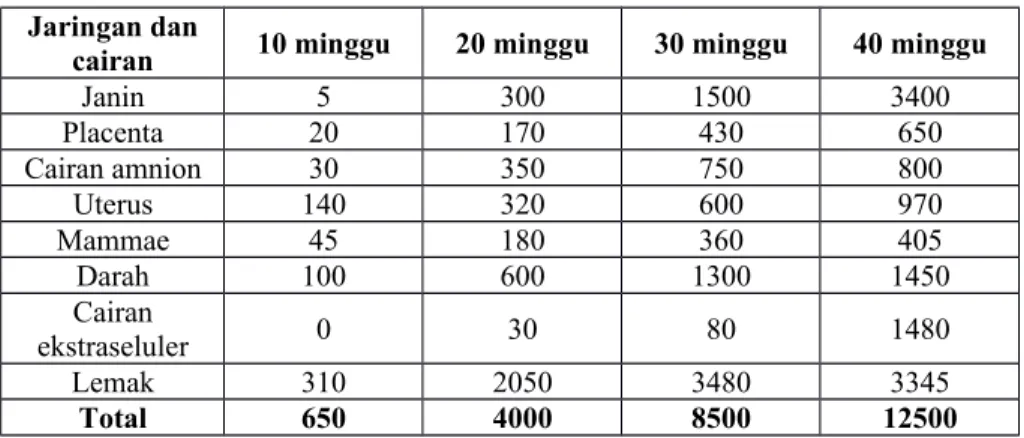

Terjadi pertambahan berat badan selama kehamilan yang sebagian besar diakibatkan oleh uterus dan isinya payudara, dan peningkatan volume darah serta cairan ekstraseluler. Sebagian kecil pertambahan berat badan tersebut diakibatkan oleh perubahan metabolik yang menyebabkan pertambahan air selular dan penumpukan lemak serta protein baru, yang disebut cadangan ibu.

Pada awal kehamilan, terjadi peningkatan berat badan ibu kurang lebih 1 kg.

Tabel 1.1 Penambahan Berat Badan Selama Kehamilan

Jaringan dan

cairan 10 minggu 20 minggu 30 minggu 40 minggu

Janin 5 300 1500 3400

Placenta 20 170 430 650

Cairan amnion 30 350 750 800

Uterus 140 320 600 970

Mammae 45 180 360 405

Darah 100 600 1300 1450

Cairan

ekstraseluler 0 30 80 1480

Lemak 310 2050 3480 3345

Total 650 4000 8500 12500

Perubahan berat badan dalam satuan gram 15) Perubahan sistem pencernaan

Timbulnya rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena perubahan posisi lambung dan aliran asam lambung ke esofagus bagian bawah. produksi asam lambung menurun. Sering terjadi nausea dan muntah karena pengaruh human chorionic gonadotrophin (HCG), tonus otot-otot traktus digestivus juga berkurang. Saliva atau pengeluaran air liur berlebihan dari biasa.

Pada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan persepsi individu wanita tersebut mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual.

16) Perubahan sistem endokrin a) Hormone plasenta

Sekresi hormon plasenta dan HCG dari plasenta ke janin mengubah organ endokrin secara langsung. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan produksi globulin meningkat dan menekan produksi tiroksin, kortikosteroid dan steroid. Akibatnya plasma yang mengandung hormon ini akan meningkat jumlahnya, tapi kadar hormon bebas tidak mengalami peningkatan yang besar.

b) Kelenjar hipofisis

Berat kelenjar ini meningkat hingga 50% yang menyebabkan wanita hamil merasa pusing. Sekresi prolaktin, adrenokortikotropik dan melanocyte stimulating hormone meningkat.

c) Kelenjar tiroid

Kelenjar tiroid pada masa kehamilan akan mengalami pembesaran hingga 13% karena adanya hiperplasia dari jaringan glandula dan peningkatan vaskularitas. Secara fisiologis yang terjadi adalah peningkatan iodin sebagai kompensasi kebutuhan ginjal terhadap iodin yang meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Terkadang kehamilan juga menunjukkan hipertiroid namun fungsinya akan tetap normal. Peningkatan konsentrasi tiroksin dan triodotironin juga dapat merangsang peningkatan laju metabolisme basal.

d) Kelenjar adrenal

Karena dirangsang oleh hormon estrogen, kelenjar adrenal memproduksi lebih banyak kortisol plasma bebas dan juga kortikosteroid, termasuk ACTH dan hal ini terjadi dari usia 12 minggu kehamilan hingga aterm. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan ginjal untuk mengatur kadar garam selama kehamilan, menyebabkan retensi cairan dan edema.

17) Perubahan sistem imunologi

HCG dapat menurunkan respon imun wanita hamil. Selain itu kadar Ig G, Ig A dan Ig M serum menurun mulai dari minggu ke 10

kehamilan hingga mencapai kadar terendah pada minggu ke-30 dan tetap berada pada kadar ini hingga aterm.

18) Perubahan sistem neurologi

Perubahan fisiologis spesifik akibat kehamilan dapat menyebabkan timbulnya gejala neurologis dan neuromuskular sebagai berikut : a) Kompresi saraf panggul atau stasis vaskular akibat pembesaran

uterus dapat menyebabkan perubahan sensori di tungkai bawah b) Lordosis dorsolumbar dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan

pada saraf atau kompresi akar saraf

c) Akroestesia yaitu rasa baal dan gatal pada tangan yang timbul akibat posisi bahu yang membungkuk. keadaan ini berkaitan dengan tarikan pada segmen pleksus brachialis.

d) Nyeri kepala akibat ketegangan umum timbul saat ibu merasa cemas. Nyeri kepala juga dihubungkan dengan gangguan penglihatan, seperti kesalahan refraksi, sinusitis, atau migrain.

e) Nyeri kepala ringan rasa ingin pingsan bahkan pingsan sering terjadi pada ada awal kehamilan (Syaiful dan Fatmawati, 2019).

d. Perubahan Psikologi Ibu Hamil Trimester Pertama

Psikologis ibu hamil diartikan sebagai periode krisis, saat terjadinya gangguan dan perubahan identitas peran. Definisi krisis merupakan ketidakseimbangan psikologi yang disebabkan oleh situasi atau tahap perkembangan. Awal perubahan psikologi ibu hamil yaitu periode syok, menyangkal, bingung, dan sikap menolak. Persepsi wanita bermacam-macam ketika mengetahui dia hamil, seperti kehamilan suatu penyakit, kejelekan atau sebaliknya yang memandang kehamilan sebagai masa kreatifitas dan pengabdian kepada keluarga.

Faktor penyebab terjadinya perubahan psikologi wanita hamil ialah meningkatnya produksi hormon progesteron. Hormon progesteron memengaruhi kondisi psikisnya, akan tetapi tidak selamanya pengaruh hormone progesteron menjadi dasar perubahan psikis, melainkan kerentanan daya psikis seorang atau lebih dikenal dengan kepribadian.

Wanita hamil yang menerima atau sangat mengharapkan kehamilan akan lebih menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan.

Berbeda dengan wanita hamil yang bersikap menolak kehamilan.

Mereka menilai kehamilan sebagai hal yang memberatkan ataupun menganggu estetika tubuhnya seperti gusar, karena perut menjadi membuncit, pinggul besar, payudara membesar, capek dan letih. Tentu kondisi tersebut akan mempengaruhi kehidupan psikis ibu menjadi tidak stabil (Pieter & Namora, 2010). Berikut perubahan psikologi selama trimester pertama kehamilan :

1) Perubahan Emosional

Perubahan emosional trimester I (Penyesuaian) ialah penurunan kemauan seksual karena letih dan mual, perubahan suasana hati seperti depresi atau khawatir, ibu mulai berpikir mengenai bayi dan kesejahteraannya dan kekhawatiran pada bentuk penampilan diri yang kurang menarik, dan menurunnya aktifitas seksual.

2) Cenderung Malas

Penyebab ibu hamil cenderung malas karena pengaruh perubahan hormon dari kehamilannya. Perubahan hormonal akan mempengaruhi gerakan tubuh ibu, seperti gerakannya yang semakin lamban dan cepat merasa letih. Keadaan tersebut yang membuat ibu hamil cenderung menjadi malas.

3) Perasaan Ambivalen

Perasaan ambivalen sering muncul saat masa kehamilan trimester pertama. Perasaan ambivalen wanita hamil berhubungan dengan kecemasan terhadap perubahan selama masa kehamilan, rasa tanggung jawab, takut atas kemampuannya menjadi orang tua, sikap penerimaan keluarga, masyarakat, dan masalah keuangan. Perasaan ambivalen akan berakhir seiring dengan adanya sikap penerimaan terhadap kehamilan

4) Perasaan Ketidaknyamanan

Perasaan ketidaknyamanan sering terjadi pada trimester pertama seperti nausea, kelelahan, perubahan nafsu makan dan kepekaan emosional, semuanya dapat mencerminkan konflik dan depresi.

5) Insomnia

Sulit tidur merupakan gangguan tidur yang diakibatkan gelisah atau perasaan tidak senang, kurang tidur, atau sama sekali tidak bisa tidur. Sulit tidur sering terjadi pada ibu-ibu hamil pertama kali atau kekhawatiran menjelang kelahiran. Gejala-gejala insomnia dari ibu

hamil dapat dilihat dari sulit tidur, tidak bisa memejamkan mata, dan selalu terbangun dini hari. Penyebab insomnia yaitu stres, perubahan pola hidup, penyakit, kecemasan, depresi, dan lingkungan rumah yang ramai. Dampak buruk dari insomnia yaitu perasaan mudah lelah, tidak bergairah, mudah emosi, stress.

e. Tanda Bahaya Kehamilan Trimester Pertama 1) Hyperemesis Gravidarum

Hiperemesesis gravidarum sebagai suatu keadaan yang dikarakteristikan dengan rasa mual dan muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan dan gangguang keseimbangan elektrolit, ibu terlihat lebih kurus, turgor kulit berkurang dan mata terlihat cekung.

Jika tidak ditangani segera masalah yang timbul seperti peningkatan asam lambung yang selanjutnya dapat menjadi gastristis.

Peningkatan asam lambung akan semakin memperparah hyperemesis gravidarum (Rahma, 2016).

Menurut Ningsih (2012), mual muntah yang timbul terjadi karena adanya perubahan berbagai hormon dalam tubuh pada awal kehamilan. Presentase hormon hCG akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan plasenta. Diperkirakan hormon inilah yang mengakibatkan muntah melalui rangsangan terhadap otot polos lambung. Sehingga semakin tinggi hormon hCG , semakin cepat pula merangsang muntah (Rahma, 2016).

Menurut Manuaba (2010), mengemukakan dampak yang terjadi pada hyperemesis gravidarum yaitu menimbulkan konsumsi O2 menurun, gangguan fungsi sel liver hingga terjadi ikterus. Mual muntah yang berkelanjutan dapat menimbulkan gangguan fungsi alat-alat vital dan menimbulkan kematian (Rahma, 2016).

Hyperemesis gravidarum juga dikaitkan dengan peningkatan resiko untuk Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), kelahiran Prematur, kecil usia kehamilan, serta kematian pada perinatal.

Klasifikasi hyperemesis gravidarum menurut Manuaba (2010), yaitu:

a) Hyperemesis gravidarum tingkat I ditandai dengan muntah yang terus menerus disertai dengan penurunan nafsu makan dan minum.

b) Pada hyperemesis gravidarum tingkat II, pasien memuntahkan semua yang dimakan dan diminu, berat bada cepat menurun, dan ada rasa haus yang hebat.

c) Hyperemesis gravidarum tingkat III sangant jarang terjadi.

Keadaan ini sangat merupakan kelanjutan dari hyperemesis tingkat II yang ditandai dengan muntah yang berkurang atau bahkan berhenti, tetapi kesadaran menurun (delirium dampai koma) hingga mengalami ikterus, sianosis, nistagmus, gangguan jantung dan dalam urin ditemukan billirubin dan protein (Rahma, 2016).

2) Perdarahan Pervaginam

Perdarahan yang terjadi pada masa awal kehamilan kurang dari 22 minggu. Pada awal kehamilan, ibu mungkin akan mengalami perdarahan yang sedikit (spotting) di sekitar waktu pertama terlambat haidnya. Perdarahan ini adalah perdarahan implantasi (penempelan hasil konsepsi pada dinding rahim) yang dikenal dengan tanda Hartman dan ini normal terjadi. Pada waktu yang lain dalam kehamilan, perdarahan ringan mungkin terjadi pertanda servik yang rapuh (erosi). Perdarahan dalam proses ini dapat dikatakan normal namun dapat diindikasikan terdapat tanda-tanda infeksi. Perdarahan pervaginam patologis dengan tanda-tanda seperti darah yang keluar berwarna merah dengan jumlah yang banyak, serta perdarahan dengan nyeri yang hebat. Perdarahan ini dapat disebabkan karena abortus, kehamilan ektopik atau mola hidatidosa.

Abortus adalah penghentian atau pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan < 20 minggu dengan berat janin < 500 gram atau sebelum plasenta selesai (Kusmiyati, 2009). Jenis-jenis abortus menurut Kusumawati (2014) , diantaranya:

a) Abortus spontan adalah abortus yang terjadi secara alamiah tanpa interval luar (buatan) untuk mengakhiri kehamilan tersebut.

b) Abortus provokatus (induced abortion) adalah bentuk abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat–obatan mau pun alat–alat.

c) Abortus medisinalis adalah abortus yang terjadi karena indikasi medis seperti riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan kanker.

d) Abortus kriminalis adalah abortus yang terjadi oleh karena tindakan– tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

e) Abortus inkompletus (keguguran bersisa) adalah bentuk abortus dimana hanya sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan, yang tertinggal adalah desidua atau plasenta.

Perdarahan berlangsung banyak, dan dapat membahayakan ibu.

f) Abortus imminens Abortus yang mengancam terjadi di mana perdarahan kurang dari 20 minggu, dengan atau tanpa kram perut bagian baway tanpa dilatasi serviks.

g) Abortus insipiens adalah abortus yang sedang berlangsung dimana ekspulsi hasil konsepsi belum terjadi tetapi telah ada dilatasi serviks. Kondosi ini ditandai pada wanita hamil dengan perdarahan banyak, disertai nyeri kram peut bagian bawah.

h) Abortus tertunda (missed abortion). Menurut WHO, missed abortion adalah kondisi dimana embrio atau janin nonviable tetapi tidak dikeluarkan secara spontan dari janin (kurun waktu sekitar 8 minggu).

3) Mola hidatidosa

Menurut Kemenkes RI (2013), mola hidatidosa adalah bagian dari penyakit trofoblastik gestasional, yang disebabkan oleh kelainan pada villi khoironok yang disebabkan oleh poliferasi trofoblastik dan edem. Diagnosa mola hidatidosa dapat ditegakkan melalui pemeriksaan USG. Beberapa tanda gejala molahidatidosa yaitu:

a) Terdapat mual dan muntah yang menetap, terkadang sering kali menjadi parah.

b) Terdapat perdarahan uterus pada minggu ke-12 disertai bercak darah dan perdarahan hebat, namun biasanya berupa rabas yang bercampur darah, dan cenderung berwarna merah.

c) Tampak ukuran uterus yang membesar namun tidak ada perkembangan/ aktivitas janin.

d) Terdapat nyeri tekan pada ovarium.

e) Tidak ada denyut jantung janin.

f) Saat palpasi, bagian-bagian janin tidak diteraba/ tidak ditemukan.

g) Komplikasi hipertensi akibat kehamilan, preeklampsi/ eklampsi sebelum usia kehamilan 24 minggu.

4) Kehamilan Ektopik

Kehamilan ektopik adalah kehamilan ketika implantasi dan pertumbuhan hasil konsepsi berlangsung diluar endometrium kavum uteri. Hampir 95% kehamilan ektopik terjadi diberbagai segmen tuba fallopi, dan 5% sisanya terdapat di ovarium, rongga peritoneum dan didalam serviks. Jika terjadi ruptur disekitar lokasi implantasi kehamilan, maka akan terjadi keadaan perdarahan pasif dan nyeri abdomen akut yang disebut kehamilan ektopik terganggu (RI, Kemenkes, 2013: 114).

Faktor-faktor predisposisi kehamilan ektopik meliputi riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, riwayat operasi tubektomi, penggunaan IUD, infertilitas, riwayat abortus dan riwayat inseminasi buatan/ teknologi bantuan reproduktif (assisted reproductive technology/ ART). Diagnosa kehamilan ektopik dapat ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan USG.

5) Anemia

WHO menetapkan standar hemoglobin (Hb 11%) pada ibu hamil, jika kurang dari standar maka dikatakan mengalami anemia.

Depkes RI (2009) mengklasifikasikan anemia pada ibu hamil berdasarkan berat badannya dikategorikan sebagai anemia ringan dan berat. Anemia ringan apabila kadar Hb dalam darah yaitu 8 gr%

hingga kurang dari 11 gr%. Anemia berat apabila kadar Hb dalam darah kurang dari 8 gr% (Nurhidayati, 2013). Komplikasi anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan terjadinya missed abortion, kelainan kongenital, abortus/ keguguran serta dampak pada janin menyebabkan berat lahir rendah. Macam-macam anemia dalam kehamilan meliputi:

a) Anemia defisiensi zat besi

Anemia yang ditandai dengan keluhan lemas, pucat dan mudah pingsan, karena kekurangan zat besi dalam darah dan kadar Hb

< 11 gr%. Dapat ditanggulangi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti sayur-sayuran dan daging.

b) Anemia megaloblastik

Anemia yang terjadi karena kelainan proses pembentukan DNA sel darah merah yang disebabkan kekurangan (defisiensi) vitamin B12 dan asam folat.

c) Anemia hipoplastik

Anemia yang terjadi karena kelainan sumsung tulang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru

d) Anemia hemolitik

Anemia yang terjadi karena kerusakan sel darah merah yang berlangsung lebih cepat dari pembuatannya.

6) Hipertensi Gravidarum

Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan sistolik dan distolik sampai atau melebihi 140/ 90 mmHg. Ibu hamil yang mengalami kenaikan takanan sistolik sebanyak 30 mmHg atu diastolik sebanyak 15 mmHg perlu dipantau lebih lanjut (Lindarwati, 2012).

Hipertensi disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang dipengaruhi oleh faktor perubahan curah jantung, sistem saraf simpatis, autoregulasi, dan pengaturan hormon. Hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi 5 yaitu: hipertensi kronis, preeklamsi, superimposed, hipertensi gestasional dan eklamsia. Hipertensi gestasional ditegakkan pada wanita yang tekanan darahnya mencapai 140/ 90 mmHg atau lebih untuk pertama kali selama kehamilan, tetapi belum mengalami proteinuria. Hipertensi gestasional disebut hipertensi transien apabila tidak terjadi preeklampsia dan tekanan darah kembali normal dalam 12 minggu postpartum. Hipertensi gestasional dapat memperlihatkan tanda- tanda lain yang berkaitan dengan preeklampsia, 58 seperti nyeri kepala, nyeri epigastrium, trombositipenia (Syaiful dan Fatmawati, 2019).

f. Kunjungan Pelayanan Antenatal Kehamilan Trimester I

Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil secara rutin dan berkesinambungan untuk menjaga kesehatan ibu dan janinnya guna mencapai beberapa sasaran utama yaitu untuk mencegah dan mengatasi masalah kehamilan, untuk membatu masalah gizi, masalah sosial dan untuk memberikan pendidikan kesehatan dalam masa persalinan dan nifas, cara menjaga diri agar tetap sehat, membantu ibu hamil dan keluarga mempersiapkan kelahiran bayinya, penyuluhan tentang KB, serta meningkatkan kesadaran tentang kemungkinan adanya resiko atau komplikasi dalam kehamilan dan persalinan (Syafrudin, Karningsih and Dairi, 2011).

Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil.

Setiap kehamilan dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit atau komplikasi, oleh karena itu pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, terpadu, dan sesuai standar pelayanan antenatal yang berkualitas (Kemenkes RI, 2010). Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan antenatal rutin dengan beberapa program lain yang sasarannya adalah ibu hamil, sesuai prioritas Departemen Kesehatan, yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan antenatal (Depkes, 2009). Pelayanan antenatal terpadu dan berkualitas secara keseluruhan yaitu memberikan pelayanan dan konseling kesehatan termasuk gizi agar kehamilan berlangsung sehat, melakukan deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan, menyiapkan persalinan yang bersih dan aman, merencanakan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi, melakukan penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan serta melibatkan ibu dan keluarganya terutama suami dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi (Kemenkes RI, 2013).

Pemeriksaan antenatal yang sesuai standar adalah dengan memberikan pelayanan antenatal standar 10 T yaitu :

1) penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 2) pengukuran tekanan darah

3) pengukuran lingkar lengan atas (LiLA)

4) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)

5) penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi

6) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, 7) penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

8) pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana

9) pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya)

10) tatalaksana kasus (Kemenkes RI, 2013).

Tujuan pemeriksaan ibu pada kunjungan prenatal pertama adalah sebagai berikut :

1) Untuk memastikan kehamilan

2) Untuk pemeriksaan kesehatan fisik ibu hamil

3) Untuk mengkaji pertumbuhan dan perkembangan janin

4) Untuk mengevaluasi kebutuhan psikososial ibu dan keluarganya 5) Untuk mengkaji kebutuhan konseling dan pembelajaran

6) Untuk menyusun rencana perawatan guna meningkatkan kesehatan ibu dan bayi (Syaiful dan Fatmawati, 2019).

g. Penatalaksanaan Kehamilan Trimester I

Proses pengkajian dilakukan sepanjang prenatal. Proses dimulai saat ibu bertemu dengan tenaga kesehatan karena adanya dugaan kehamilan. Teknik pengkajian meliputi wawancara, pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Penyimpangan dari temuan normal dapat mengindikasikan suatu komplikasi (Syaiful dan Fatmawati, 2019). Pada usia kehamilan 12 minggu dilakukan pemeriksaan dengan melakukan asuhan sebagai berikut :

1) Penegakan diagnosa kehamilan dengan metode sederhana dengan melihat perubahan fisiologi dan kolaborasi dengan dilakukan USG 2) Penapisan kebiasaan buruk itu seperti merokok dan minum-

minuman keras

3) Penapisan penyakit penyerta pada masa kehamilan seperti diabetes melitus jantung dan hipertensi

4) Pemeriksaan berat badan ibu dan IMT

5) Lakukan pemeriksaan laboratorium seperti HB, urine, dan VDRL 6) Lakukan deteksi dini penyakit menular seksual termasuk HIV

AIDS, HBSAG, dan sifilis

7) Pemenuhan kebutuhan asam folat, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 serta pemberian tablet Fe pada ibu bila tidak terdapat efek samping tablet Fe bagi ibu

8) Mengurangi keluhan pada awal kehamilan seperti hiperemesis gravidarum

9) Menyiapkan psikologi ibu terhadap kehamilan yang terjadi 10) Pemberian informasi sesuai keluhan ibu

11) Deteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi dan lakukan kolaborasi atau rujukan yang tepat

12) Melibatkan keluarga dalam setiap asuhan yang diberikan (Rahayu, 2017).

h. Pengaruh Kehamilan Trimester I Pada Kehidupan Sosial 1) Karier

Prospek karir pada seorang wanita akan dibatasi dengan adanya kehamilan. Pengaruh kehamilan pada pekerjaan maupun sebaliknya sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan orang-orang ditempat wanita itu bekerja. Meninggalkan pekerjaan saat hamil, membuat ibu hamil merasa kesepian, menganggap dirinya tidak berguna dan itu dapat menjadi masalah. Selain itu ibu hamil dapat pula merasakan bahwa kini dia mempunyai banyak waktu untuk menyalurkan hobi dan minat, serta menyalurkan kegiatannya sampai bayi lahir nantinya.

2) Aspek Finansial

Aspek finansial dapat menjadi masalah yang sangat penting terutama jika kehamilan terjadi tanpa diduga. Misalnya, penghasilan suami tidak memadai dan ibu hamil terpaksa berhenti bekerja maka ada kemungkinan harus tinggal di daerah yang kumuh yang rentang penyakit atau juga untuk menghemat pengeluaran wanita tersebut mungkin akan mengurangi makan makanan segar yang kaya akan protein dan kalsium yang dibutuhkan.

3) Ketakutan dan kecemasan

Ibu hamil dan pasangannya mungkin mengalami ketakutan, kekhawatiran dan berbagai reaksi emosional yang tidak dapat dibagi dengan keluarga ataupun sahabatnya. Kondisi dianggap lemah ketika kehamilan dan kelahiran terjadi merupakan peristiwa yang normal dan banyak dialami.

i. Reaksi Kognitif Dan Emosional Ibu Pada Kehamilan Trimester I

1) Merasa belum siap dengan kehamilannya, emosi tidak stabil dan suasana hati yang bimbang tentang kebenaran kehamilan

2) Konsentrasi pada perubahan bentuk tubuh

3) Kegembiraan dan suasana hati memerlukan atau lebih menuju kasih sayang pengertian dan pengertian dari lingkungan sekitarnya terlebih dari suami.

j. Kebutuhan Pengetahuan Pada Kehamilan Trimester I 1) Perubahan fisik ibu hamil trimester pertama

2) Perubahan emosional pada ibu hamil trimester pertama 3) Seksualitas

a) Perubahan kebutuhan

b) Perhatian pada kehidupan seksual menurun

4) Ketidaknyamanan ringan pada kehamilan trimester pertama a) Sering buang air kecil

b) Perasaan mual-mual

5) Tanda bahaya yang terjadi pada kehamilan trimester pertama a) Perdarahan pervaginam

b) Nyeri perut

c) Edema pada muka, tangan dan kaki 6) Nutrisi ibu hamil trimester pertama 7) Penggunaan obat-obatan.

8) Kebiasaan sehari-hari seperti merokok dan minuman beralkohol k. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Trimester Pertama

Pada trimester pertama pertumbuhan dan perkembangan janin masih berlangsung lambat dan kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester pertama sama dengan wanita dewasa biasanya. Keluhan yang timbul pada trimester satu diantaranya nafsu makan kurang, mual, pusing,

halusinasi ingin makan yang aneh-aneh atau ngidam, mual, muntah dan lainnya. Keluhan tersebut dapat menyebabkan nafsu makan menurun dan berakibat asupan nutrisi menjadi berkurang.

Kekurangan asupan pada trimester pertama dapat menyebabkan meningkatkan risiko hipermis gravidarum, kelahiran prematur, keguguran, dan kelainan pada sistem saraf. Makanan padat gizi yang cukup selama kehamilan sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan selama kehamilan. Makanan yang dianjurkan berupa makanan kering dan segar seperti roti panggang, biskut atau sereal dan buah-buah segar serta sari buah (Rahayu, 2017).

l. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kejadian mual-muntah pada Ibu Hamil

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian mual dan muntah dalam kehamilan menurut Astuti (2016) dan Tiran (2009), yaitu:

1) Hormonal

Mual muntah selama kehamilan biasanya disebabkan oleh perubahan dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan oleh tingginya fluktasi kadar HCG, khususnya diawal periode mual muntah paling umum adalah pada usia 12-16 minggu pertama, dimana keadaan saat itu, HCG mencapai kadar tertinggi. HCG disekresikan oleh sel-sel trofoblas blastosit. HCG dibawah kontrol ovarium di hipofisis menyebabkan korpus luteum terus memproduksi estrogen dan progesteron, suatu fungsi yang nantinya diambil alih oleh lapisan korionik plasenta. HCG dapat dideteksi dalam darah wanita dari sekitar tiga minggu gestasi (satu minggu setelah fertilisasi), suatu tanda menjadi dasar bagi tes kehamilan

2) Faktor Psikologis

Mual dan muntah dalam kehamilan diduga sebagai penyakit psikosomatis atau kelainan konversi, wanita yang mengalaminya tidak bisa menghadapi tekanan dengan keadaan kehamilannya dan mengalihkannya pada gejala fisik. Ada hubungan antara mual dan muntah dalam kehamilan dengan keadaan depresi, anxietas dan hysteria. Masalah psikologis dapat memprediksi beberapa wanita

untuk mengalami mual dan muntah dalam kehamilan. Kehamilan yang tidak direncanakan, tidak nyaman atau tidak diinginkan, atau karena beban pekerjaan atau finansial yang dapat menyebabkan penderitaan batin, ambivalensi, dan konflik.

3) Adaptasi Evolusi

Dikatakan bahwa mual dan muntah dalam kehamilan adalah suatu mekanisme yang berguna untuk memproteksi wanita hamil dan janin dari infeksi yang menular lewat makanan dan dari toksin.

Perubahan hormon kehamilan juga bisa mengganggu fungsi neuromuskular dari sistem gastrointestinal, yang berakibat pada mual dan muntah. Seperti progesterone yang bisa mengurangi kontraktilitas otot polos dan menyebabkan gastric dysrhythmiasatau pengosongan lambung yang terhambat.

4) Pekerjaan

Perjalanan ketempat kerja yang mungkin terburu-buru di pagi hari tanpa waktu yang cukup untuk sarapan dapat menyebabkan mual dan muntah. Tergantung pada sifat pekerjaan wanita, aroma, zat kimia, atau lingkungan dapat menambah rasa mual wanita dan menyebabkan muntah.

5) Paritas

Pada primigravida menunjukkan kurangnya pengetahuan, informasi dan komunikasi yang buruk antara wanita dan pemberi asuhannya turut mempengaruhi persepsi wanita tentang gejala mual dan muntah. Sedangkan multigravida dan grandemultigravida sudah memiliki pengalaman, informasi dan pengetahuan tentang gejala emesis gravidarum sehingga mampu mengatasi gejalanya.

m. Penatalaksanaan

Secara garis besar penanganan mual dan muntah dalam kehamilan dikelompokkan menjadi terapi farmakologi dan non-farmakologi.

Beberapa terapi non farmakologis di antaranya adalah mengubah pola diet, dukungan emosional, akupresur dan pemberian jahe (Wiraharja, 2011).

1) Mengubah pola diet

Untuk kehamilan dengan gejala mual-muntah yang ringan, penanganan dengan mengubah pola diet merupakan terapi yang pertama yang dilakukan. Para wanita yang mengalaminya dianjurkan untuk makan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil serta mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang merangsang perasaan mual. Jenis makanan yang dikonsumsi juga dianjurkan agar rendah lemak, tinggi karbohidrat dan bertekstur lembut. Jenis minuman yang asam juga lebih ditolerir oleh tubuh dibanding dengan air putih biasa.

2) Dukungan emosional

Dengan adanya mual muntah dalam kehamilan, walau tidak berkorelasi kuat, tetapi dapat menimbulkan depresi yang diakibatkan oleh perubahan mendadak kondisi pada wanita hamil. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk meringankan dampak psikologis yang ada.

3) Pemberian Vit B6

Vitamin B6 berperan dalam metabolisme tubuh seperti fungsi normal sistem saraf, regulasi hormon, memperbaiki jaringan, dan pembentukan sel darah merah, asam amino, dan asam nukleat.

Defisiensi vitamin B6 menyebabkan kadar serotonin rendah sehingga saraf panca indera akan semakin sensitif yang menyebabkan ibu mudah mual muntah.

Berdasarkan penelitian Happy Elda Murdiana yang berjudul “Terapi Mual Muntah Pada Kehamilan di Rawat Jalan Rumah Sakit Kelas D”. Hasil kesimpulan penelitian ini adalah Terapi antimual pada penelitian ini sesuai dengan rekomendasi ACOG, pemberian vitamin B6 (1.9%) merupakan lini pertama Ondansetron diberikan pada 14 subjek penelitian (27.4%) merupakan lini ketiga atau untuk terapi HG atau jika gejala mual muntah tidak bekurang.

4) Jahe

Jahe merupakan bahan terapi yang banyak digunakan untuk meredakan gejala mual muntah dalam kehamilan. Bentuk sediaan dan kadar yang digunakan bermacam-macam. Menurut Akbar (2015), selain jahe, sereh juga berfungsi untuk mengatasi mual dan muntah.

Berdasarkan penelitian Ayu Dwi Putri, Dewi Andiani, Haniarti, dan Usman yang berjudul “Efektifitas Pemberian Jahe Hangat dalam Mengurangi Frekuensi Mual Muntah pada Ibu Hamil Trimester I”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian minuman jahe hangat efektif dalam mengurangi frekuensi mual muntah pada ibu hamil trimester pertama.

Penelitian Parwitasari, Chatur Dhian, Sri Utami dan Siti Rahmalia yang berjudul “Perbandingan Efektivitas Pemberian Rebusan Jahe dan Daun Mint Terhadap Mual Muntah pada Ibu Hamil”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rebusan jahe lebih efektif dibanding daun mint.

B. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Soap 1. Pengkajian

Pengkajian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi ibu, yaitu meliputi data subyektif dan data obyektif.

a. Data Subjektif 1) Identitas

a) Nama: Untuk mengenal ibu dan suami.

b) Umur: Usia wanita yang dianjurkan untuk hamil adalah wanita dengan usia 20-35 tahun. Usia di bawah 20 tahun dan diatas 35 tahun mempredisposisi wanita terhadap sejumlah komplikasi.

Usia di bawah 20 tahun meningkatkan insiden preeklampsia dan usia diatas 35 tahun meningkatkan insiden diabetes melitus tipe II, hipertensi kronis, persalinan yang lama pada nulipara, seksio sesaria, persalinan preterm, IUGR, anomali kromosom dan kematian janin (Varney, dkk, 2012).

c) Suku/Bangsa: Asal daerah atau bangsa seorang wanita berpengaruh terhadap pola pikir mengenai tenaga kesehatan, pola nutrisi dan adat istiadat yang dianut.

d) Agama: Untuk mengetahui keyakinan ibu sehingga dapat membimbing dan mengarahkan ibu untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya.

e) Pendidikan: Untuk mengetahui tingkat intelektual ibu sehingga tenaga kesehatan dapat melalukan komunikasi termasuk dalam hal pemberian konseling sesuai dengan pendidikan terakhirnya.

f) Pekerjaan: Status ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pencapaian status gizinya (Hidayat dan Uliyah, 2018). Hal ini dapat dikaitkan antara asupan nutrisi ibu dengan tumbung kembang janin dalam kandungan, yang dalam hal ini dipantau melalui tinggi fundus uteri ibu hamil.

g) Alamat: Bertujuan untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow up terhadap perkembangan ibu.

2) Keluhan Utama: Menurut Bobak, dkk (2015) dan Prawirohardjo (2010), keluhan yang muncul pada kehamilan trimester III meliputi sering kencing, nyeri pinggang dan sesak napas akibat pembesaran uterus serta merasa khawatir akan kelahiran bayinya dan keselamatannya. Selain itu, konstipasi dan sering lelah merupakan hal yang wajar dikeluhkan oleh ibu hamil (Mochtar, 2011).

3) Riwayat Menstruasi: Untuk mengkaji kesuburan dan siklus haid ibu sehingga didapatkan hari pertama haid terakhir (HPHT) untuk menentukan usia kehamilan dan memperkirakan tanggal taksiran persalinannya (Prawirohardjo, 2010).

4) Riwayat Perkawinan: Untuk mengetahui kondisi psikologis ibu yang akan mempengaruhi proses adaptasi terhadap kehamilan, persalinan, dan masa nifas-nya.

5) Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang Lalu: Untuk mengetahui kejadian masa lalu ibu mengenai masa kehamilan, persalinan dan masa nifas-nya. Komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas dikaji untuk mengidentifikasi masalah potensial yang kemungkinan akan muncul pada kehamilan, persalinan dan nifas kali ini. Lama persalinan sebelumnya merupakan indikasi yang baik untuk memperkirakan lama persalinan kali ini. Metode persalinan sebelumnya merupakan indikasi untuk memperkirakan persalinan kali ini melalui seksio sesaria atau melalui per vaginam. Berat badan janin sebelumnya yang dilahirkan per vaginam dikaji untuk memastikan keadekuatan panggul ibu untuk melahirkan bayi saat ini (Varney, dkk, 2012).

6) Riwayat Hamil Sekarang: Untuk mengetahui beberapa kejadian maupun komplikasi yang terjadi pada kehamilan sekarang. Hari pertama haid terakhir digunakan untuk menentukan tafsiran tanggal persalinan dan usia kehamilan. Gerakan janin yang dirasakan ibu bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan janin (Varney, dkk, 2012).

Gerakan janin mulai dapat dirasakan pada minggu ke-16 sampai minggu ke-20 kehamilan (Bobak, dkk, 2015).

7) Riwayat Penyakit yang Lalu/Operasi: Adanya penyakit seperti diabetes mellitus dan ginjal dapat memperlambat proses penyembuhan luka (Hidayat dan Uliyah, 2018). Gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan dapat terjadi pada penderita diabetes melitus.

Selain itu, hiperglikemia dapat menghambat fagositosis dan menyebabkan terjadinya infeksi jamur dan ragi pada luka jalan lahir (Johnson dan Taylor, 2015).

8) Riwayat Penyakit Keluarga: Untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh penyakit keluarga.

9) Riwayat Gynekologi: Untuk mengetahui riwayat kesehatan reproduksi ibu yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap proses kehamilannya.

10) Riwayat Keluarga Berencana: Untuk mengetahui penggunaan metode kontrasepsi ibu secara lengkap dan untuk merencanakan penggunaan metode kontrasepsi setelah masa nifas ini.

11) Pola Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

a) Pola Nutrisi: Makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil antara lain daging tidak berlemak, ikan, telur, tahu, tempe, susu, brokoli, sayuran berdaun hijau tua, kacangan-kacangan, buah dan hasil laut seperti udang. Sedangkan makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil yaitu hati dan produk olahan hati, makanan mentah atau setengah matang, ikan yang mengandung merkuri seperti hiu dan marlin serta kafein dalam kopi, teh, coklat maupun kola. Selain itu, menu makanan dan pengolahannya harus sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (Mochtar, 2011).

b) Pola Eliminasi: Pada kehamilan trimester III, ibu hamil menjadi sering buang air kecil dan konstipasi. Hal ini dapat dicegah

dengan konsumsi makanan tinggi serat dan banyak minum air putih hangat ketika lambung dalam keadaan kosong untuk merangsang gerakan peristaltik usus (Mochtar, 2011).

c) Pola Istirahat: Pada wanita usia reproduksi (20-35 tahun) kebutuhan tidur dalam sehari adalah sekitar 8-9 jam (Hidayat dan Uliyah, 2018).

d) Psikososial: Pada setiap trimester kehamilan ibu mengalami perubahan kondisi psikologis. Perubahan yang terjadi pada trimester 3 yaitu periode penantian dengan penuh kewaspadaan.

Oleh karena itu, pemberian arahan, saran dan dukungan pada ibu tersebut akan memberikan kenyamanan sehingga ibu dapat menjalani kehamilannya dengan lancar (Varney, dkk, 2012).

Data sosial yang harus digali termasuk dukungan dan peran ibu saat kehamilan ini.

b. Data Objektif

1) Pemeriksaan umum

a) Keadaan Umum: Baik

b) Kesadaran: Bertujuan untuk menilai status kesadaran ibu.

Composmentis adalah status kesadaran dimana ibu mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respons yang cukup terhadap stimulus yang diberikan (Hidayat dan Uliyah, 2018).

c) Keadaan Emosional: Stabil.

d) Tinggi Badan: Untuk mengetahui apakah ibu dapat bersalin dengan normal. Batas tinggi badan minimal bagi ibu hamil untuk dapat bersalin secara normal adalah 145 cm. Namun, hal ini tidak menjadi masalah jika janin dalam kandungannya memiliki taksiran berat janin yang kecil (Kemenkes RI, 2013).

e) Berat Badan: Penambahan berat badan minimal selama kehamilan adalah ≥ 9 kg (Kemenkes RI, 2013).

f) LILA: Batas minimal LILA bagi ibu hamil adalah 23,5 cm (Kemenkes RI, 2013).

g) Tanda-tanda Vital: Rentang tekanan darah normal pada orang dewasa sehat adalah 100/60 – 140/90 mmHg, tetapi bervariasi tergantung usia dan variable lainnya. WHO menetapkan hipertensi jika tekanan sistolik ≥ 160 mmHg dan tekanan

diastolic ≥ 95 mmHg. Pada wanita dewasa sehat yang tidak hamil memiliki kisaran denyut jantung 70 denyut per menit dengan rentang normal 60-100 denyut per menit. Namun selama kehamilan mengalami peningkatan sekitar 15-20 denyut per menit. Nilai normal untuk suhu per aksila pada orang dewasa yaitu 35,8-37,3° C (Johnson dan Taylor, 2015).

Sedangkan menurut Varney, dkk. (2012), pernapasan orang dewasa normal adalah antara 16-20 ×/menit.

2) Pemeriksaan fisik

a) Muka: Muncul bintik-bintik dengan ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher (Chloasma Gravidarum) akibat Melanocyte Stimulating Hormone (Mochtar, 2011). Selain itu, penilaian pada muka juga ditujukan untuk melihat ada tidaknya pembengkakan pada daerah wajah serta mengkaji kesimetrisan bentuk wajah (Hidayat dan Uliyah, 2018).

b) Mata: Pemeriksaan sclera bertujuan untuk menilai warna , yang dalam keadaan normal berwarna putih. Sedangkan pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk mengkaji munculnya anemia.

Konjungtiva yang normal berwarna merah muda (Hidayat dan Uliyah, 2018). Selain itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap pandangan mata yang kabur terhadap suatu benda untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya pre-eklampsia.

c) Mulut: Untuk mengkaji kelembaban mulut dan mengecek ada tidaknya stomatitis.

d) Gigi/Gusi: Gigi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan kebersihannya sebab berbagai kuman dapat masuk melalui organ ini (Hidayat dan Uliyah, 2018). Karena pengaruh hormon kehamilan, gusi menjadi mudah berdarah pada awal kehamilan (Mochtar, 2011).

e) Leher: Dalam keadaan normal, kelenjar tyroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba sedangkan kelenjar getah bening bisa teraba seperti kacang kecil (Hidayat dan Uliyah, 2018).

f) Payudara: Menurut Bobak, dkk (2015) dan Prawirohardjo (2010), payudara menjadi lunak, membesar, vena-vena di bawah kulit lebih terlihat, puting susu membesar, kehitaman

dan tegak, areola meluas dan kehitaman serta muncul strechmark pada permukaan kulit payudara. Selain itu, menilai kesimetrisan payudara, mendeteksi kemungkinan adanya benjolan dan mengecek pengeluaran ASI.

g) Perut: Inspeksi : Muncul Striae Gravidarum dan Linea Gravidarum pada permukaan kulit perut akibat Melanocyte Stimulating Hormon (Mochtar, 2011). Palpasi : Leopold 1, pemeriksa menghadap ke arah muka ibu hamil, menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada fundus.

Leopold 2, menentukan batas samping rahim kanan dan kiri, menentukan letak punggung janin dan pada letak lintang, menentukan letak kepala janin. Leopold 3, menentukan bagian terbawah janin dan menentukan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih dapat digerakkan. Leopold 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu hamil dan menentukan konvergen (Kedua jari-jari pemeriksa menyatu yang berarti bagian terendah janin belum masuk panggul) atau divergen (Kedua jari-jari pemeriksa tidak menyatu yang berarti bagian terendah janin sudah masuk panggul) serta seberapa jauh bagian terbawah janin masuk ke pintu atas panggul (Mochtar, 2011). Denyut jantung janin normal adalah antara 120-160 ×/menit (Kemenkes RI, 2010).

Pada akhir trimester III menjelang persalinan, presentasi normal janin adalah presentasi kepala dengan letak memanjang dan sikap janin fleksi (Cunningham, dkk, 2010).

Tafsiran berat janin menurut Manuaba, dkk (2011), berat janin dapat ditentukan dengan rumus lohnson, yaitu :

Jika kepala janin belum masuk pintu atas panggul Berat janin = (TFU-12) x 155 gram

Jika kepala janin telah masuk pintu atas panggul Berat janin = (TFU-11) x 155 gram

h) Ano-Genetalia : Pengaruh hormon estrogen dan progesteron adalah pelebaran pembuluh darah sehingga dapat terjadi varises pada sekitar genetalia. Namun tidak semua ibu hamil mengalami varises pada daerah tersebut (Mochtar, 2011). Pada keadaan normal, tidak terdapat hemoroid pada anus.

i) Ektremitas: Tidak ada edema, tidak ada varises dan refleks patella menunjukkan respons positif.

3) Pemeriksaan penunjang

a) Hemoglobin: Wanita hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin-nya < 10 gram/dL. Jadi, wanita hamil harus memiliki hemoglobin > 10gr/dL (Varney, dkk, 2012).

b) Golongan darah: Untuk mempersiapkan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan karena adanya situasi kegawatdaruratan (Kemenkes RI, 2013).

c) USG: Pemeriksaan USG dapat digunakan pada kehamilan muda untuk mendeteksi letak janin, perlekatan plasenta, lilitan tali pusat, gerakan janin, denyut jantung janin, mendeteksi tafsiran berat janin dan tafsiran tanggal persalinan serta mendeteksi adanya kelainan pada kehamilan (Mochtar, 2011).

d) Protein urine dan glukosa urine: Urine negative untuk protein dan glukosa (Varney, dkk, 2012).

2. Perumusan Diagnosa dan atau Masalah Kebidanan

Perumusan diagnosa kehamilan disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti G2P1A0 usia 22 tahun usia kehamilan 30 minggu fisiologis dan janin tunggal hidup. Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi ibu. Menurut Iriati, et al (2014) kehamilan menyebabkan perubahan fisik, psikis dan hormonal pada tubuh ibu. Hal tersebut menimbulkan bermacam-macam keluhan, salah satunya adalah mual muntah atau morning sickness yang biasa terjadi pada awal kehamilan. Selain itu, konstipasi dan sering lelah merupakan hal wajar dikeluhkan oleh ibu hamil (Mochtar, 2011). Contoh kebutuhan TM I adalah perubahan fisik dan psikologis ibu TM I, tanda bahaya kehamilan TM I, penatalaksaan keluhan kehamilan TM I, serta kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi pada awal kehamilan.

3. Perencanaan

Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi ibu, tindakan segera, tindakan antisipasi dan asuhan secara komprehensif.

Sesuai dengan Kemenkes RI (2013), standar pelayanan antenatal merupakan rencana asuhan pada ibu hamil yang minimal dilakukan pada setiap kunjungan antenatal, antara lain timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, ukur LILA, ukur TFU, tentukan status imunisasi dan berikan imunisasi TT sesuai status imunisasi, berikan tablet tambah darah, tentukan presentasi janin dan hitung DJJ, berikan konseling mengenai lingkungan yang bersih, kebutuhan nutrisi, pakaian, istirahat dan rekreasi, perawatan payudara, body mekanik, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, senam hamil, serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi, berikan pelayanan tes laboratorium sederhana, dan lakukan tatalaksana.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil disesuaikan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada ibu dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Asuhan kebidanan pada ibu hamil itu meliputi menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur tekanan darah, mengukur LILA, mengukur TFU, menentukan status imunisasi dan memberikan imunisasi TT sesuai status imunisasi, memberikan tablet tambah darah, menentukan presentasi janin dan menghitung DJJ, memberikan konseling mengenai lingkungan yang bersih, kebutuhan nutrisi, pakaian, istirahat dan rekreasi, perawatan payudara, body mekanik, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, senam hamil, serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi, memberikan pelayanan tes laboratorium sederhana, dan melakukan tatalaksana.

5. Evaluasi

Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi ibu kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan atau keluarga serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ibu.

Berikut adalah uraian evaluasi dari pelaksanaan.

a. Telah dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, tekanan darah, LILA, dan TFU.

b. Status imunisasi tetanus ibu telah diketahui dan telah diberikan imunisasi TT sesuai dengan status imunisasi.

c. Telah diberikan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.

d. Telah didapat presentasi janin dan denyut jantung janin

e. Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali mengenai lingkungan yang bersih, kebutuhan nutrisi, pakaian, istirahat dan rekreasi, perawatan payudara, body mekanik, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, senam hamil, serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi.

f. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium.

g. Telah diberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil sesuai dengan permasalahan yang dialami.

6. Dokumentasi

Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP.

a. S adalah data subyektif, mencatat hasil anamnesa dengan ibu.

b. O adalah data obyektif, mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap ibu.

c. A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan maalah kebidanan.

d. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan, seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi dan rujukan (Handayani, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Sri, dkk. 2016. Asuhan ibu dalam masa kehamilan. Jakarta : Erlangga

Ayu Dwi Putri, Dewi Andiani, Haniarti, Usman. 2017. Efektifitas Pemberian Jahe Hangat Dalam Mengurangi Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I. http://eprints.uad.ac.id/5407/

Bobak, L. 2015. Keperawatan Maternitas, Edisi 4. Jakarta: EGC

Hatini, Erina Eka. 2018. Asuhan Kebidanan Kehamilan. Malang : Penerbit Wineka Media

Johnson R., dan W. Taylor 2015. Buku Ajar Praktik Kebidanan. Jakarta: EGC Kusmiyati, Yuni, dkk. 2009. Perawatan Ibu Hamil. Yogyakarta : Fitramaya.

Kusumawati, Sri. 2014. Satuan Acara Penyuluhan, Tanda Bahaya Kehamilan.

http://www.fik.unik.ac.id/penelitian/download_file/22101d83368a1582aa0736e eb024a981.pdf

Lindawati., Miradwiyana, Bara & Sumiati. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok SiswaSiswi SMP Di Daerah Jakarta Selatan Tahun 2011.

Jurnal Health Quality, (Online), 2 (4): 189 200, (http://poltekkesjakarta1.ac.id/file/dokumen/741_Lindawati_200).

Manuaba. 2010. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB. Jakarta : EGC.

Mochtar, Rustam. 2011. Sinopsis Obstetri. Jakarta: EGC.

Nurhidayati, D.R. 2013. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Anemia Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.

Parwitasari, Chatur. 2015. Perbandingan Efektivitas Pemberian Rebusan Jahe Dan Daun Mint Terhadap Mual Muntah Pada Ibu Hamil.

Prawirohardjo, Sarwono. 2010. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Prawirohardjo, Sarwono. 2014. Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo. Jakarta:

PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Putri, YR dan Hastina, Evi. 2020. Asuhan Keperawatan Maternitas Pada Kasus Komplikasi Kehamilan, Nifas dan Persalinan. Purwokerto : CV Pena Persada.

Rahayu, Sri. 2017. Panduan Praktis Asuhan Kebidanan Fisiologis. Trans Info Media, Jakarta

Rahma, Marlina. 2016. Asuhan Pada Ibu Hamil Trimester I Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I. Jurnal Bidan Volume 2 No. 02, Juli 2016.

Saifuddin AB. 2010. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal.

Jakarta: EGC. 2010.

Syaiful, Yuanita dan Fatmawati, Lilis. 2019. Asuhan Keperawatan Kehamilan.

Surabaya : Jakad Publishing.

Syafrudin, Karningsih, Mardiana Dairi. 2011. Untaian Materi Penyuluhan KIA(Kesehatan Ibu dan Anak). Jakarta: TIM

Tiran, D. 2009. Mual dan muntah kehamilan. Jakarta. Penerbit buku kedokteran EGC.

Uliyah Musrifatul dan A. Azis Alimul Hidayat. 2018. Keterampilan Dasar Praktik Klinik Untuk Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika

Varney, Helen. 2012. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi 4. Jakarta : EGC

Wiraharja, RS, dkk. 2011. Kegunaan Jahe Untuk Mengatasi Gejala Mual Dalam Kehamilan. (https://studylibid.com/doc/57560/kegunaan-jahe-untuk-mengatasi- gejalamual dalam-kehamilan).