國立臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所碩士論文

指導教授:童寶娟 博士 Advisor: Dr. Pao-Chuan Torng

越南籍媽媽之親子對話式閱讀介入成效

A study of Vietnamese mothers using dialogic reading with their children in book reading

研究生:吳姵儀 Name: Pei-Yi Wu 中華民國一百零二年十一月

November, 2013

I

誌謝

在我整個求學過程中,有太多人給我鼓勵和幫助。我還記得一入學的面試,老師們 願意給我這個大學成績不好的學生一次學習的機會,順利的進來之後,透過多位老師的 指引學到了很多東西,在學校中真的有面臨"險境"幾次,都是託老師們的福,才能化 險為夷阿!童老師總是把不吝嗇的跟學生分享資源,真的是位很讓人感動的好老師,也 很慶幸自己可以在研究所中遇到這麼一位優秀的老師。重點是,老師竟然願意指導寫作 能力非常不好的我,將整份的論文寫出來實在是很困難,但童老師給了我很多的鼓勵。

總之,真的很感謝童老師啊!

除此之外,也謝謝詹老師和季老師對我論文的諸多指導和大大的鼓勵,老師們的寶 貴建議都是讓我論文可以更好的動力,也謝謝研究所任何一位教過我的老師,讓我獲得 臨床之外的知識。再來,很感謝研究所的同學和學弟妹,謝謝靜宜、佩汝、瀞瑤、佳儒 和得欣、以群和伊柔,謝謝妳們耐心的回答我問題,沒有妳們我想我應該會很慘,謝謝 原豪幫我校正論文,多虧了你的建議才可以讓我的論文更棒,謝謝真鳳告訴我教科書的 相關資訊,還很熱心的要幫我借書,真的很貼心。

還有,要感謝的是我的同事,謝謝劉主任、邱醫師、采杉、淑屏姐、阿汝、圓圓、

彩音、家智和奕偉,謝謝你們平日的幫助和鼓勵,讓我撐到了現在,超愛妳們的。最後,

謝謝我的爸爸、媽媽、姐姐總是能跟你們訴說我的煩惱事,也謝謝你們願意相信我。

II

國立臺北護理健康大學聽語障礙科學研究所碩士論文摘要 研究組別:聽語障礙科學研究所 溝通障礙組

論文名稱:越南籍媽媽之親子對話式閱讀介入成效 指導教授:童寶娟

研究生:吳姵儀

本研究係由研究者記錄2位越南籍媽媽,在研究者教導對話式閱讀策略後,於親子 共讀中使用策略裡的五種提問方式和四種回應方式的情形,還有孩子的語言表達能力。

研究對象採立意選樣,由北投、淡水區的早療相關教師推薦2組人選。M1媽媽35 歲,來台10年,在小吃店工作,孩子4歲。M2媽媽33歲,來台8年,在便利商店工 作,孩子3歲。這兩位媽媽平日工作以華語交談為主。兩位孩子的視力、聽力、智力和 語言能力正常,表達較一般兒童被動,在語言測驗的描述圖片方面,兩位孩子描述時使 用的句型不完整,且無法重述故事,另外還有構音問題。目前兩位孩子有上幼稚園,平 日課後較少與同儕互動。

研究共分四期:前測、對話式閱讀策略教學、親子對話式閱讀策略介入期、以及後 測。前測為收集家長在親子共讀中五種提問方式和四種回應方式,以及孩子的回應類 型。對話式閱讀策略教學主要由研究者教導媽媽提問技巧種類和應用時機,共四堂課。

介入期主要由媽媽使用對話式閱讀策略進行親子共讀,共 4 週。後測為收集家長在對話 式閱讀策略介入後,於親子共讀中使用新的提問方式和回應方式之情形。前測、介入期 和後測過程皆以錄影方式記錄,隨後將錄影樣本轉成文字稿,統計各時期家長五種提問

III

方式和四種回應方式,以及孩子的回應類型的次數,並比較前後測、介入期中家長提問 方式和回應方式,以及孩子的回應類型的變化。

前後測和介入期的比較結果顯示,家長提問種類、次數和回應次數皆增加,孩子的 表達主動性、完整句型的使用次數也增加。家長可在四週後學習到對話式閱讀策略並運 用在親子共讀中,在共讀中家長都能穩定使用對話式閱讀的提問和回應方式,而孩子的 表現也較之前進步。

關鍵字:對話式閱讀、越南籍媽媽、親子共讀

IV

ABSTRACT

Graduate School: Department of Speech and Hearing Disorders and Sciences, National Taipei University of Nursing and Health Science

Title: A study of Vietnamese mothers using dialogic reading with their children in book reading

Advisor: Pao-Chuan Torng Author: Pei-Yi Wu

This research aims to investigate the learning process of two Vietnamese mothers using dialogic reading strategy during parent-child book reading. The children’s expressive

language skills during the parent-child reading activity were also investigated. The dialogic reading strategy includes five questioning skills and four responding skills. The five

questioning skills are completion, recall, open-ended, wh-question, and distancing, and the four responding skills are prompt, evaluate, expand, and repeat.

Two mother-child dyads (M1C1, M2C2) were recruited from Beitou and Dansui areas.

They were recommended by their special education teachers. M1 is a 35-years-old mother who works in a restaurant. She has stayed in Taiwan for ten years. C1 is a 4-years-old boy.

M2 is a 33-years-old mother who works in a store. She has stayed in Taiwan for 8 years. C2 is a 3-years-old boy. Both mothers speak Mandarin Chinese to their children at home. Both children have normal vision, hearing, mental, and language development. During language

V

the assessment, both children did not express much, most of their utterance were incomplete sentences, and they had difficult in retelling story. In addition, both children have some articulation problems. Both mothers reported that their children did not interact much with their peers at preschool.

This research was divided into four stages, including: pre-test, dialogic reading learning program, dialogic reading intervention, and post-test. During pre-test stage, the researcher collected data from the mothers when they read books to their children. Five questions, four responds, and the children expressive responses were collected. After the pre-test stage, dialogic reading learning program was conducted. The dialogic reading strategy was introduced to the mothers in four classes. For the intervention stage, the mothers used the skills they had learned during their parent-child book reading for four weeks. In the final post-test stage, the researcher collected the mother- child interaction data during the parent-child book reading. Data from the pre-test, the investigate, and the post-test stages were transcripted, analyzed and compared.

Results revealed that for the mothers, there was an increase in the performance in asking questions, using different question types and responses. Furthermore, the frequency of the children’s expressive language was more initiative and active than previous performance. In conclusion, after four weeks of learning, the mothers are capable of using the dialogic reading strategy and even maintain the questioning and responding skills. Comparing to the

VI

performance in the pretest, the children’s sentence length and their number of complete sentences during the mother- child interaction were increased.

Key words: dialogic reading, Vietnamese mothers, parent-child book reading

VII

目錄

頁數

誌謝……….. Ⅰ

中文摘要………..……… Ⅱ

英文摘要……… ……….. Ⅳ

表目次……….. Ⅸ

圖目次………...……… X

第一章 前言………. 1

第二章 文獻探討 第一節 家長對兒童語言能力的影響……… 4

第二節 東南亞籍女性新移民子女的語言能力表現……… 5

第三節 東南亞籍女性新移民親子間語言互動相關文獻……… 9

第四節 對話式閱讀之研究………...…. 12

第三章 研究方法 第一節 研究對象……….………... 19

第二節 研究材料……….………... 22

第三節 研究程序……….………... 25

第四節 資料分析……… 26

第四章 研究結果 第一節 媽媽的閱讀方式………... ….. 28

第二節 孩子的回應方式……….………... 43 第五章 討論與建議

VIII

第一節 媽媽的閱讀方式……….………. 50

第二節 孩子能力變化情形……….…………... 52

第三節 未來研究方向……….…………... 53

參考書目………... 55

附錄 附錄一 招募廣告………... 60

附錄二 基本資料表……….………... 61

附錄三 自製指導手冊………... 62

附錄四 家長表現記錄紙………... 65

附錄五 兒童語言樣本記錄紙………... 66

附錄六 C1能力分析………... 67

附錄七 C2能力分析………...…………... 70

IX

表目次

頁數

表1 語言引導技巧種類………..……….. 12

表2 家長回應方式順序、種類…………..……….. 13

表3 M1前測五種提問方式的次數………..……..……….. 31

表4 M1介入期五種提問方式的次數………..……..……….. 31

表5 M1後測五種提問方式的次數………....……….. 31

表6 M2前測五種提問方式的次數……….……….. 32

表7 M2介入期五種提問方式的次數………..………. 32

表8 M2後測五種提問方式的次數………..…..……….. 33

表9 M1前測四種回應方式的次數…………..………. 36

表10 M1介入期四種回應方式的次數……….……… 37

表11 M1後測四種回應方式的次數…………..……….. 37

表12 M2前測四種回應方式的次數…..……….. 37

表13 M2介入期四種回應方式的次數…..……….. 38

表14 M2後測四種回應方式的次數…………..……….. 38

表15 C1前測回應類型………....………. 44

表16 C1介入期回應類型..………..………. 45

表17 C1後測回應類型…..………..………. 45

表18 C2前測回應類型…..……….. 45

表19 C2介入期回應類型…..………..……… 46

表20 C2後測回應類型………..………..……… 46

X

圖目次

頁數

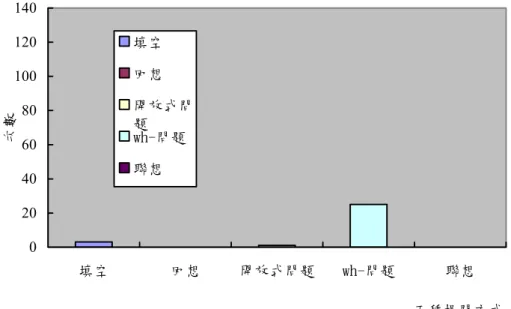

圖1 M1介入期提問技巧分布………..…..………..………. 33

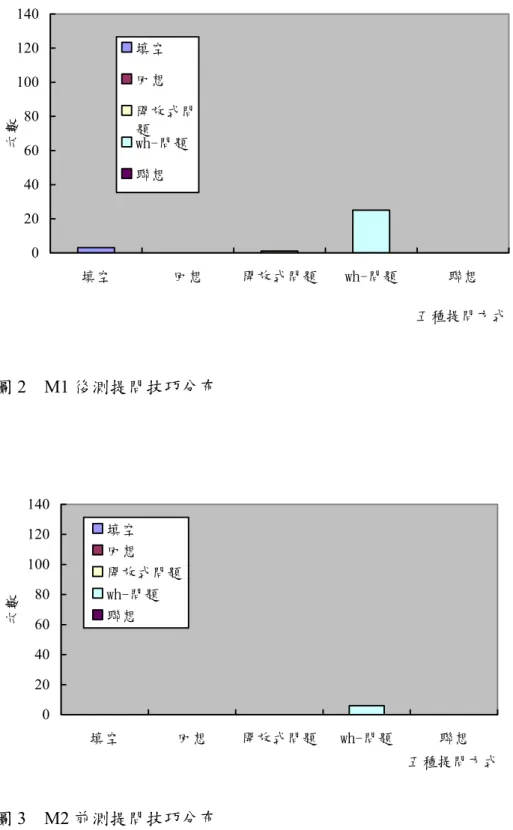

圖2 M1後測提問技巧分布………..…..………..……….…. 34

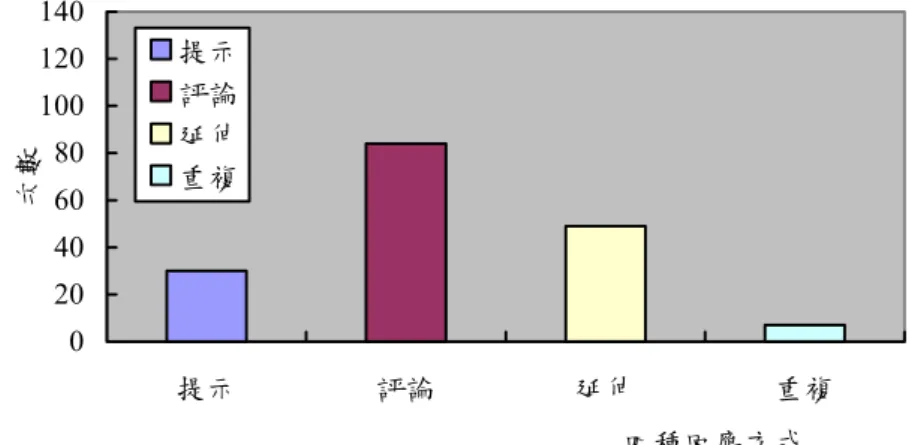

圖3 M2前測提問技巧分布……….…..…..………..……….…… 34

圖4 M2介入期提問技巧分布………..…..……..……….……. 35

圖5 M2後測提問技巧分布……….…..………..… 35

圖6 M1介入期回應技巧分布………...…..…..……….… 39

圖7 M1後測回應技巧分布……….…..…....……….… 39

圖8 M2前測回應技巧分布………...…..…..……….… 39

圖9 M2介入期回應技巧分布…………..….…..…..……….…… 40

圖10 M2後測回應技巧分布…..………..…..……….… 40

圖11 M1媽媽在各階段中五種提問方式的變化...…………..………. 41

圖12 M1媽媽在各階段中四種回應方式的變化...………..……….…. 41

圖13 M2媽媽在各階段中五種提問方式的變化...……….……..…. 42

圖14 M2媽媽在各階段中四種回應方式的變化...………..….…. 42

圖15 C1前測回應類型分布……….…..…..………..………. 46

圖16 C1介入期回應類型分布……….…..…..………..…….… 47

圖17 C1後測回應類型分布………..…...…..……….… 47

圖18 C2前測回應類型分布……….…....…..………. 47

圖19 C2介入期回應類型分布…………..….…..…..………. 48

圖20 C2後測回應類型分布……….…..…..…..……… 48

XI

圖21 C1孩子各階段回應變化………….…..…..…...……… 49 圖22 C2孩子各階段回應變化………….…..…….……… 49

1

第一章 前言

兒童語言發展的過程相當複雜,深受家庭語言環境的影響(Hart & Risley,

1995)。依據Vygotsky提出的社會建構論(social constructivism),兒童會經由協助 者所提供的語言幫助達到更高階的語言能力,在家庭中多半由父母親擔任協助者的角

色;也就是說,兒童的語言言能力可藉由父母示範的語言而提升,故家長的語言引導

能力極為重要(Vygotsky, 1978)。

根據內政部100年我國人與外籍人士結婚統計,東南亞女性配偶人數佔女性結婚 總人數的3%。這些東南亞籍女性新移民來台灣與本國籍男性共組家庭,承擔了主要 的教養責任(林燕宗,2005)。國內學者針對東南亞籍女性新移民子女與本國籍子女

的語言及言語能力進行比較,研究結果顯示,東南亞籍女性新移民子女的理解性及表

達性語言能力較本國籍子女弱(鍾鳳嬌、王國川,2004;顏麗娟,2006)、構音錯誤

音較多、清晰度也較本國籍子女不佳(陳瑤惠、趙金婷,2008;廖玉婕,2006)。吳

怡蒨(2008)更指出,東南亞籍女性新移民子女的語言能力與東南亞籍女性新移民使

用華語來與孩子互動的能力有相關。

對大部分東南亞籍女性新移民來說,華語為全新語言。在這些女性還沒有精熟華

語之前,即被夫家要求使用華語與孩子互動。國內研究者針對東南亞籍媽媽使用華語

與孩子互動能力,也就是提供語言引導的能力對其子女語言、言語上的影響做深入探

討(吳怡蒨,2008;陳瑤惠、趙金婷,2008),探討方向分為親子互動經驗及閱讀指

導兩方面。親子互動經驗主要探討家長讀故事的頻率、帶領孩子閱讀故事書籍的方

2

法。閱讀指導為家長提供閱讀機會的頻率、來源,時機、和讀本類型。以上大多數的

研究結論顯示,東南亞籍媽媽不會主動提供閱讀機會、不會主動說故事,且在進行親

子共讀時發問的頻率明顯較本國籍女性低(吳怡蒨,2008;陳瑤惠、趙金婷,2008)。

也就是說,與本國籍媽媽比較後,東南亞籍媽媽在親子互動經驗、親子活動中的閱讀

指導兩方面能力有明顯差距。吳怡蒨(2008)指出,部分東南亞籍媽媽表示自身有限

的語言能力確實影響了親子互動經驗、親子活動中的閱讀指導兩方面能力,甚至東南

亞籍媽媽自己表示與孩子閱讀時,多半是孩子在教導自己。也就是說,東南亞籍媽媽

在親子共讀中所使用的的語言引導能力有限,這樣的限制也會影響其子女的語言和言

語表現。

因此,如何改善東南亞籍媽媽的語言引導能力,讓她們可以提升子女的語言能

力,是語言治療師重要的課題。東南亞籍媽媽需要有效的語言策略,在她們的語言能

力範圍內,以最短時間學習使用語言提問技巧和回應方式,並運用在不同的家庭活動

中(例如:遊戲、繪畫、閱讀等等)。最常被使用的教學策略為:隨機教學、聚焦刺

激法、對話式閱讀(dialogic reading)等等。當中的對話式閱讀簡單易學、家長可藉

由五種提問方式:填空、回想、開放式問題、wh-問題、聯想和四種回應方式:提示、

評論、延伸、重複,於親子共讀中提升孩子的語言相關能力(林月仙、吳裕益、蘇純

瑩,2005;Dale, Crain-Thoreson, Notari-Syverson, & Cole, 1996; Valdez-Menchaca &

Whitehurst, 1992; Whitehurst et al., 1998)。

以往對話式閱讀的相關文獻多半應用在語言表達能力較佳的母親上,對於應用在

3

語言表達能力較不佳的東南亞籍媽媽上,仍未有研究作探討。根據內政部於102年6 月外籍配偶統計顯示,東南亞籍配偶中屬越南籍為最大宗,約18.42%。從統計資料 得知,越南籍配偶及其子女在臺灣的跨國婚姻族群中所占比例很高。因此本研究探討

語言不利的越南籍媽媽是否可掌握對話式閱讀策略的原則和精神,除提升自我的語言

引導能力之外,同時也促進其子女的語言能力。

本研究欲探討的研究問題如下:

(1)越南籍媽媽於對話式閱讀策略介入後親子間的語言引導能力有何變化?

(2)對話式閱讀策略的介入後,越南籍媽媽其子女的語言能力有何變化?

4

第二章 文獻探討

第一節 家長對兒童語言能力的影響

Vygosky(1978)在社會建構論中提到的鷹架(scaffolding),即是指兒童在協助 者下表現出的功能或是參與活動的能力。協助者可以是家長、老師、照顧者或語言教

導者甚至是同儕,兒童透過不同程度的幫助可使近側發展(ZPD; zone of proximal

development)達到較高階的狀態。

由家長擔任語言協助者之所以可促進使兒童語言能力,其原因為家長較他人更有

動機去幫助自己的小孩。家長也比其他協助者有更多時間與自己的孩子相處、對於孩

子自身的興趣較他人有更多的了解,因此能提供更多的口語互動內容。孩子即是在這

樣的互動模式下,透過模仿家長的語言或是藉由家長的語言協助來增進及修正自己的

語言能力,因此家長對兒童的語言能力實為重要。

國內外文獻以學齡前、不同類型兒童及其家長為對象,以問卷調查或實地訪查的

方式來紀錄與了解家長和子女進行親子共讀時所用的語言引導策略(王慧君,2007;

林依曄,2009;魏淑芬,2009;Arnold, Lonigan, Whitehurst, & Epstein, 1994; Sylva1, Scott, Totsika, Ereky-Stevens, & Crook, 2008)。以正常兒童家長為觀察對象的研究有王慧君

(2007)、林依曄(2009)、魏淑芬(2009)、Arnold等人(1994)四篇研究。此四

篇研究主要選取2歲至6歲的學前兒童,給予家長親子共讀的繪本,大多採錄音、錄影

的方式研究,僅有林依曄(2009)以問卷調查的方式記錄家長使用何種技巧引導兒童

語言理解、表達能力。從以上研究者的觀察得知,家長在親子共讀時使用下列技巧:

5

(1)家長會引導幼兒注意書本封面;(2)家長會針對圖書內容提問;(3)家長會依據書中 內容發表自己的感覺和想法;(4)家長會要求孩子覆誦故事內容;(5)家長會教導孩子

書中的文字、注音符號;(6)家長會教導孩子書中的文字;(7)家長會與孩子討論書中

內容;(8)家長會鼓勵孩子的閱讀行為,讓孩子從中得到樂趣;(9)家長會詢問孩子書

中相關wh-問題;(10)家長會延伸孩子的回答;(11)家長會重覆孩子說的話;(12)如果

遇到孩子不會的地方,家長會適時給予協助或適時的停頓。總之,以上文獻的研究者

認為,家長在親子共讀中會以討論、詢問或要求孩子覆誦故事等方法來引導孩子閱讀

書籍,而這樣的方法對於孩子本身的詞彙理解、句型理解、口語表達或認字能力有正

面影響。近年來有越來越多的東南亞女性新移民與台灣籍男子共組家庭,並擔負主要

的教養責任。學校老師漸漸注意到,東南亞女性新移民與台灣籍男子所生的子女語言

能力表現,與其他同齡兒童相比之下略為不足,因此有許多研究開始針對東南亞的女

性新移民子女語言能力以及這些女性新移民與其子女間的語言互動能力做探討。

第二節、東南亞籍女性新移民子女的語言能力表現

衛生署國民健康局(2003)委託中華民國發展遲緩兒童早期療育協會,針對外籍

配偶之未滿6歲子女進行身心發展篩檢活動,結果發現外籍配偶子女遲緩比例為 5%,其中屬語言發展遲緩比例最高。高傳正、李湘凌、洪瑞楓(2005)也提到部分 外籍配偶子女與本國籍的同齡兒童的語言能力相比,能力上有些許落差。

6

語言能力可分為理解和表達、構音、語言清晰度四大能力,其中理解能力指兒童

對詞彙和句型的理解,表達能力則指兒童使用完整句型來描述故事、事件的能力,構

音能力指兒童的語音正確程度,語言清晰度指聽者能正確辨認出說者語音的程度。為

了瞭解東南亞籍女性新移民子女在表達、構音、語言清晰度四大能力的表現,近年來

國內開始有研究者探討東南亞籍女性新移民子女的語言能力。這些研究除了呈現新移

民子女在表達、構音、語言清晰度四大能力表現,也與本國籍子女的語言能力做比較

(呂玫真,2009;吳怡蒨,2008;陳珮真,2006;陳羿婷,2009;陳瑤惠、趙金婷,

2008;廖玉婕,2006;謝文禎,2007;顏麗娟,2006;鍾鳳嬌、王國川,2004)。

呂玫真(2009)、顏麗娟(2006)、陳羿婷(2009)採標準化測驗來了解東南亞籍

女性新移民子女的語言能力。透過已出版的標準化測驗學前語言障礙評量表(林寶

貴、林美秀,1993)來看東南亞籍女性新移民學齡前子女的語言理解、表達、和整體

語言發展能力並與本國籍女性之子女做比較。研究者皆選取4歲至5歲的台北縣市學 齡前兒童,其中呂玫真(2009)、陳羿婷(2009)結論較為一致,兩者皆顯示東南亞

籍女性新移民子女語言理解、語言表達及整體語言發展能力與本國籍女性之子女相比

無差異,但呂玫真(2009)指出東南亞籍女性新移民子女,整體語言發展有半數的兒

童有能力偏低的情形(百分等級在15之下)。另外,顏麗娟(2006)在板橋區選取 32對親子組,母親國籍為越南籍,育有4歲至5歲兒童,結果顯示越南籍女性新移 民子女與本國籍同齡兒童相比,僅有語言理解能力較低,而表達能力及整體語言發展

能力則優於本國籍同齡兒童。

7

謝文禎(2007)在台北縣市選取50對親子組,母親國籍為越南、印尼,柬埔寨 或緬甸,育有3歲至4歲的兒童。研究者除了比較本國籍和東南亞籍女性新移民子女 的語言理解和表達能力,也比較了兩族群子女的構音能力。透過已出版的標準化測驗

學前語言障礙評量表(林寶貴、林美秀,1993)與學前兒童國語聲母構音測驗(鄭靜

宜,2004)施測,結果顯示,東南亞籍女性新移民子女的語言理解與表達能力較本國

籍同齡兒童弱,但構音能力與本國籍同齡兒童的能力相仿,皆在正常範圍內。

前述所提的研究皆在北部地區收集,為了瞭解南部的東南亞籍女性新移民學齡前

子女的語言能力是否與北部有差異,陳瑤惠、趙金婷(2008)在台南縣選取10組親 子組,母親的國籍為越南、印尼或菲律賓,育有46個月至83個月的兒童。結果顯示 東南亞籍女性新移民子女語言理解能力在中等範圍(百分等級50)以下但未達遲緩 標準(2個標準差),不過,其中有將近1/2的兒童有能力偏低的情形(百分等級在 15之下)。語言表達能力在中等範圍(百分等級50)以下但未達遲緩標準(2個標準 差),但有1/2的兒童有能力偏低的情形(百分等級在15之下)。這項研究與顏麗娟

(2006)、謝文禎(2007)不同的地方是,此篇作者除了使用已出版的標準化測驗學

前語言障礙評量表(林寶貴、林美秀,1993)與修訂畢保德圖畫詞彙測驗(陸莉,1988), 也以一對一的方式蒐集兒童於說故事情境中的100句語言樣本,並由100句語言樣本 中分析平均語句長及構音能力,因此更能了解東南亞籍女性新移民子女的語言能力。

結果發現,東南亞籍女性新移民子女的詞彙理解能力在中等範圍(百分等級50)以 下,但未達遲緩標準(2個標準差)。在平均語句長方面,不論依詞彙或以音節為單

8

位,皆發現東南亞籍女性新移民子女的平均語句的長度較本國籍同齡兒童的短,且大

部分的兒童有構音錯誤的現象。

但是標準化的語言測驗無法仔細的評量到語言表達能力中較細微的部分,例如:

相異詞彙量、篇章結構和平均語句長等等,所以吳怡蒨(2008)於桃園地區選取33 對親子組,母親國籍為東南亞籍,育有中、大班或小一的兒童,以無字圖畫書要求兒

童述說故事。結果顯示,東南亞籍女性新移民子女對故事主角的內在心理反應表現描

述較本國籍子女弱,但篇章的凝聚能力(文章的組織能力)本國籍和東南亞籍子女相

比並無差異。

鍾鳳嬌、王國川(2004)亦採用標準化測驗,不同於前幾項研究的地方是,此研

究主要探討東南亞籍女性新移民子女的語詞理解。研究者於屏東縣選取115對親子 組,母親國籍為越南、印尼、菲律賓、泰國或柬埔寨,育有4歲至10歲的兒童,使 用已出版的標準化測驗修訂畢保德圖畫詞彙測驗(陸莉,1988)與綜合心理能力測驗

(林幸台、郭靜姿、蔡崇建、胡心慈、盧雪梅,2000)施測後,東南亞籍女性新移民

子女在修訂畢保德圖畫詞彙測驗(陸莉,1988)中的語詞理解或綜合心理能力測驗(林 幸台等人,2000)中的語詞概念表現和本國籍子女相比之下並無差異,但分數表現的 全距較大也就是能力參差不齊。

除了了解語言理解、表達、和整體語言發展能力的語詞理解力之外,陳珮真(2006)

在台中縣市、彰化縣選取50對親子組,母親為越南籍,育有3歲7個月至6歲7個 月的兒童,使用無字書說故事的方式蒐集30分鐘的語言樣本做平均語句長分析。與

9

本國籍子女比較後,結果顯示不論以音節或是詞彙為單位,越南籍女性新移民子女平

均語句長的表現較本國籍子女弱。

廖玉婕(2006)在台中、彰化地區選取母親為越南籍的30組親子組,兒童年齡 介於3歲7個月至5歲11個月之間。研究者使用自製的語音對比詞表觀察本國籍和 越南籍女性新移民子女的語言清晰度,結果顯示母親為越南籍的6歲幼兒其語言清晰 度和本國籍幼兒無差別,但母親為越南籍的4歲和5歲組幼兒其語言清晰度較本國籍 幼兒差。

總結上述,東南亞籍女性新移民子女在理解和表達、構音、語言清晰度四大能力

尚皆較本國籍同齡兒童弱。與一般本國籍兒童相較,東南亞籍女性新移民子女的句型

理解較弱,平均語句長較短、描述時故事的連貫性、以及對於故事主角的內在心理反

應表現描述較少,構音方面也有較多的構音錯誤;4到5歲幼童的語言清晰度比本國 籍同齡兒童差。大致上來說,整體語言發展雖無遲緩,但與一般同齡典型發展的本國

籍兒童相比有較弱的現象。

第三節、東南亞籍女性新移民親子間語言互動相關文獻

語言互動可由家庭語文環境、共讀時家長所使用的語言技巧來探討,家庭語文環

境可由以下問題來了解,例如:「家中兒童專門讀物約有幾本?」、「家庭成員約多

久一次帶孩子去圖書館看書?」、「家庭成員約多久一次陪孩子寫功課?」、「家庭

成員有閱讀報章書本的習慣嗎?」、「逛書店頻率?」、「購買書籍頻率?」、「說

10

故事頻率?」及「閱讀的書籍類型?」,共讀時家長所使用的語言技巧則指,家長在

進行親子共讀時會使用哪些語言引導技巧或其他非口語技巧來引導,以促進兒童語言

能力。

為了瞭解東南亞女性新移民與其子女在語言互動方面的能力,國內研究針對大

陸、越南、印尼及菲律賓其他東南亞籍女性新移民,觀察她們與學齡前子女語言互動

的情形,並將結果與本國籍女性與其子女的語言互動能力比較(吳怡蒨,2008;黃詩 杏,2006;陳秋月,2008、陳瑤惠、趙金婷,2008)。這些研究可分成三大方向,一

種為探討家庭語文環境,一種為探討共讀時家長所使用的語言技巧,另一種則為同時

研究家庭語文環境及共讀時家長所使用的語言技巧的混合性研究。

陳瑤惠、趙金婷(2008)只觀察東南亞女性新移民的家庭語文環境,研究者在台

南縣以家庭閱讀環境表調查10位國籍為越南和印尼及菲律賓、且育有46個月至83 個月之間的子女的東南亞籍女性新移民。以逛書店、購買書頻率以及說故事頻率、閱

讀書籍的類型來看,結果顯示70%東南亞籍女性新移民不會帶子女逛書局;50%東南 亞籍女性新移民不會幫孩子購買書籍;沒有任何家庭會帶兒童到圖書館看書。60%東

南亞籍女性新移民不會說故事孩子聽;80%東南亞籍女性新移民讓兒童自行閱讀書

籍,並多以閱讀童話繪本為主,較少知識性和常識性書籍。在購買書籍方面有,60%

的東南亞籍女性新移民會購買書籍給小孩。與本國籍女性相比之下,這些女性新移民

為子女提供的家庭閱讀環境仍有不足的情況。

國內另有兩項研究以行動研究的方式針對家長所使用的語言技巧做更詳細的觀

11

察與記錄。黃詩杏(2006)的觀察對象為越南籍的母親,育有4和5歲的幼兒。研究 者欲觀察與記錄在親子共讀時,東南亞籍女性新移民所使用的語言技巧。結果發現越

南籍媽媽在親子共讀時,多採封閉式的問題或以自問自答的方式與孩子互動,她們甚

至連續發問好幾個問題,但卻又不給孩子回應問題的機會。另外,在孩子回答正確後

也不會給予正面鼓勵,但回答錯誤時必定給予責罵。黃詩杏認為前述狀況影響孩子在

親子共讀時回應問題的意願。

陳秋月(2008)在高雄市觀察6組親子組,母親國籍為大陸和越南,且育有5 歲至6歲的子女。結論顯示,東南亞籍女性新移民對中文字不熟悉,閱讀引導技巧也 本國籍母親弱,其中越南籍媽媽更是如此。研究者指出越南籍媽媽不會選擇適合孩子

能力的故事書籍,對於書上文字也不熟悉,所以會直接請孩子自己念,而且她們也不

知道在閱讀時或閱讀後能如何引導孩子思考。

吳怡蒨(2008)針對新移民女性的家庭語文環境和其親子共讀的語言技巧做一項

混合性研究。研究者在桃園地區以問卷調查33位東南亞籍及本國籍母親,這些受試 者母親育有就讀中、大班或小一的子女。此篇研究者請兩組母親填寫家庭語文環境調

查表,並觀察親子共讀時母親所使用的語言技巧。調查後發現東南亞籍女性新移民和

本國籍女性的家庭語文環境雖然無顯著差異,但從親子共讀時家長所使用的語言技巧

來看,研究者發現,與本國籍女性相比,東南亞籍女性新移民說故事給孩子聽的頻率

較少;陪孩子閱讀時較不會指出主角在圖畫中出現的位置或所在特點;較不會教導孩

子辨認書中人事物的名稱;較不會與孩子介紹書名和作者;較不會詢問剛讀過的故事

12

內容相關問題以確認孩子是否了解故事內容。在閱讀完故事後,東南亞籍新移民女性

也較不會要求孩子再次回想剛讀的故事,或針對故事內容詢問孩子「為什麼?」的問

題;比起本國籍母親,這些東南亞籍的新移民母親也較不會主動將故事內容與孩子生

活經驗做聯結。

總結上述,東南亞籍女性新移民有以下問題:因不熟悉華語文而影響親子閱讀;

不會主動提供閱讀機會;不會說故事給子女聽。進行親子共讀時東南亞籍女性新移民

發問的頻率明顯較本國籍女性低,前述不利因素使孩子的語言刺激不足。吳怡蒨

(2008)以訪談的方式,調查研究中的東南亞籍女性新移民後,發現她們確實因為自

身有限的語言能力而影響了親子間的語言互動,所以,確實需要好的方法來改善東南

亞籍女性新移民有限的語言互動。

第四節 對話式閱讀之研究

Whitehurst等人(1988)發表一種簡單易學、由家長為主要引導者的親子共讀策 略,即是對話式閱讀策略。此策略包含CROW與PEER,所謂的CROWD 為五種提 問方式─填空(completion)、回想(recall)、開放式問題(open-ended)、Wh-問題

(wh-question)與聯想(distancing)。PEER 為四種回應方式─提示(prompt)、評論

(evaluate)、延伸(expand)與重複(repeat)。對話式閱讀策略的引導技巧和回應方

式如下(表1及表2): 表1 語言引導技巧種類

13

語言引導技巧 方法 舉例 功能

填空 要求孩子完成詞 彙、片語

家長說:我們一起來完成 這1頁。我不喜歡它們。

孩子說:我也是,我也不 喜歡_____。

增加孩子的理 解和使用語言

機會

語言引導技巧 方法 舉例 功能

回想 要求孩子仔細的 回想故事主角和

事件

老師說:誰跟Sam在房子 中?

孩子說:是1隻老鼠。

鼓勵孩子仔細 的回憶故事細

節 開放式問題 要求孩子去描述

圖片上發生什麼 事?

家長說:告訴我這1頁發 生什麼事?

給予孩子使用 語言的機會

wh-問題 手指圖片並請孩 子去命名物體或

是動作

家長說:這個叫什麼?

孩子說:潛艇 家長說:這樣做什麼用

的?

幫助建立詞彙

聯想 問孩子與故事內 容相關的生活經

驗

家長說:你曾經吃過蛋和 火腿嗎?何時?說幾個你

喜歡和你不喜歡的食物 給我聽。

給予孩子使用 語言的機會,幫

助孩子在故事 和生活中的連

結

資料來源:Morgan P. L . & Meier C. R. (2008). Dialogic reading's potential to improve children’s emergent literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 51(4), 11-16.

表2 家長回應方式順序、種類

回應方式 方法 舉例 功能

提示 提示孩子去命名 故事中物體和特

性

家長說:這是什麼?

孩子說:1台卡車。

提升專注力、知 識和詞彙

14

回應方式 方法 舉例 功能

評論 評估孩子說的是 否正確,如果不對

想一想還有什麼 訊息可以加入,以

擴展孩子的詞彙

想一想還有什麼訊息可 以加入,以擴展孩子的詞

彙

家長給予孩子 個人的回饋並 鼓勵她加入新

的訊息

回應方式 方法 舉例 功能

延伸 依據孩子簡單的 回答來擴展孩子

的回應

家長說:是的,它是一個 大的紅的消防車

示範更高層次 的回答,另一方

面同時也增加 詞彙 重複 要求孩子重複答

案

孩子說:1個大的、紅的 消防車

鼓勵孩子使用 語言

資料來源:Morgan P. L . & Meier C. R. (2008). Dialogic reading's potential to improve children’s emergent

literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 51(4), 11-16.

Whitehurst等人(1988)選取 30位年齡在 21 個月至35 個月的中產階級家庭之 正常兒童,研究者訓練家長以對話式閱讀策略與兒童進行4週繪本閱讀。結果顯示家 長在親子閱讀中的引導技巧上出現變化,像是:較少使用文本直述的閱讀方式、較少

以封閉性問題引導兒童,以及使用較多開放式問題。在兒童語言能力的部分,

Whitehurst 等人(1988)發現受試兒童的平均語句長(MLU)、詞彙理解、詞彙表達 方面都有6至8個月的顯著提升。研究結論支持Whitehurst等人(1988)提出的對話 式閱讀策略,他們認為在親子共讀中透過這樣的固定提問和回應方式,對於提升家長

的語言引導技巧有立即且明顯的幫助,同時也可提升孩子的語言相關能力。

15

後續有國內外研究者,依據Whitehurst等人(1988)提出的對話式閱讀策略作更 深入的應用。這些研究以老師為策略的使用者(Valdez-Menchaca & Whitehurst,

1992),或以家長為策略的使用者(Huebner, 2000),也有研究者採取家長和老師共同 合作的模式(Whitehurst, Epstein, Angell, Payne, Crone, & Fischell, 1994)。應用對象除

了正常兒童之外,還有身心障礙兒童(林月仙等人,2005; Dale et al., 1996; Fung, Chow,

& McBride-Chang, 2005; Hargrave & Sénéchal, 2000)。

Valdez-Menchaca和Whitehurst(1992)將對話式閱讀策略應用在20位年齡在27 個月至35個月、低社經地位家庭、正常發展但詞彙理解及詞彙表達能力弱的兒童上,

請老師以對話式閱讀進行6週的語言刺激(師生比1:9)團體課程,並於6週後觀 察受試兒童的語言能力。結果顯示這些兒童平均語句長(MLU)、語法及語意複雜性、

維持與開始話題能力的提升。此研究主要引導者為教師,研究者並未提及受試兒童的

家長是否也依照同樣方式持續在家訓練這些兒童。此篇研究者於結論中,呈現出老師

使用對話式閱讀策略的步驟(像是:老師們每頁至少詢問孩子五個問題;詢問開放式

問題開啟故事,如果孩子對於問題沒有回應即改問wh-問題;如果孩子對於問題還是 沒有回應就示範答案請孩子模仿一次。)

Whitehurst等人(1994)隨後也將對話式閱讀策略應用在167位美國低社經地位家 庭的4歲兒童,研究者為了觀察兒童語言能力,請老師於學校以團體課程的方式使用

對話式閱讀策略(師生比1:4)教導學生,另外,家長也於家中同步對兒童進行30

週的語言刺激。結果發現老師使用語言引導技巧(糾正、命名、填空、鼓勵、重複和

16

wh-問題)的頻率明顯的提升;兒童詞彙理解、詞彙表達方面有顯著提升。雖然此篇 研究者於結論中,明確說明老師的語言引導技巧與兒童語言能力的變化,但對於家長

的能力變化無任何描述。

Valdez-Menchaca和Whitehurst(1992)、Whitehurst等人(1994)、Whitehurst等 人(1988)的研究缺乏使用其他閱讀策略的對照組,亦缺乏將對話式閱讀策略應用在

發展遲緩或是特殊兒童上,Huebner(2000)的研究則改善了上述的缺點。研究者選

取129組親子組,受試者為年齡在24個月至35個月的正常發展兒童,分成實驗組(88 組)與對照組(41組)。實驗組中研究者以6至12位家長為小組,分兩階段教導家 長對話式閱讀策略,而對照組的親子則以平日習慣的方式閱讀。在教導對話式閱讀策

略時,研究者會和家長討論實作的心得,並請家長每天至少花5至10分鐘的時間,

以對話式閱讀策略與孩子進行親子共讀;研究者於6週後後測,後測結束後3個月再 追蹤。結果發現,在後測及追蹤期,實驗組家長的對話式閱讀策略技巧使用次數皆有

提升且比對照組家長多。研究者指出,家長於第一次短暫的對話式閱讀策略較學後(1

小時)家長的語言引導策略有改變,例如:家長開始多使用wh-問題、功能性或物品 屬性問句、稱讚、回應、延伸及開放式問題,且這些行為持續保留到後測及追蹤期。

受試兒童在後測及追蹤期比對照組的兒童有較多的多字句型。Huebner(2000)表示

兒童在對話式閱讀策略介入後變成主動的敘述者,可敘述故事且句長增加。

Dale 等人(1996)則將對話式閱讀策略應用在能力較弱或身心障礙兒童上,他 們選取33 名輕至中度語言遲緩的兒童,請家長分別以對話式閱讀策略實驗組與會話

17

語言訓練(conversational language training)對照組對兒童進行語言刺激。結果發現,

實驗組家長針對Yes-no問句的使用有減少、Wh-問題使用頻率提升。實驗組兒童在相 異詞彙量和平均語句長亦明顯提升。Fung等人(2005)將28個中度至重度聽障正常 智力、年齡在5.2至9.1歲間的兒童,採隨機分派的方式,將其中的14人分派至對話 式閱讀組,另14 人分派至正常對話組。研究者請家長每周與孩子閱讀一本書,每次 15分至30分,這段時間內,家長除了使用對話式閱讀策略之外,還需依照故事情節 搭配研究者所設計的繪本相關主角圖片。在實驗進行8週後,家長和孩子皆表示喜愛 對話式閱讀策略來進行共讀。研究結果顯示,孩子於閱讀時的反應頻率增加且詞彙理

解能力提升,但因為共讀時,研究者會要求家長運用繪本相關主角圖片輔助閱讀,因

此研究者無法排除是否因為圖片(視覺刺激)增強了孩子語言能力的可能性。

Hargrave 和 Sénéchal(2000)選取 36 名低社經地位的兒童,受試兒童年齡在 3 歲至5歲之間,表達性詞彙落後同齡兒童13個月。研究者將這些兒童隨機分派至實 驗組和對照組,共介入4週。實驗組的老師每天和學生以對話式閱讀策略進行10分 鐘以上的繪本閱讀,且一本書重複看2天。實驗組的家長每天以對話式閱讀策略與孩 子進行10分鐘以上的親子共讀,且一本書重複看5天。對照組的家長和老師皆以平 日的方式與孩子閱讀。介入完成後,實驗組老師使用的語言引導技巧出現改變,例如:

Wh-問題、填空、是非問題增加、稱讚及重複、糾正、延伸兒童回答的次數提升,而 要求兒童手指圖片來回應的次數減少;兒童的部分在詞彙能力皆較對照組明顯提升。

研究者指出4週的介入,孩子的詞彙能力與介入前的能力相比有四個月的能力提升。

18

在國內研究部分,林月仙、吳裕益、蘇純瑩(2005)選取11位5歲8個月至7歲3

個月輕度及中度自閉症、輕度及中度智能障礙、重度聽障與中度特定性語言障礙的兒

童和其家長進行親子共讀。研究者訓練家長在親子共讀時以對話式閱讀策略為兒童提

供語言刺激,並由研究者觀察兒童的語言能力。結果雖顯示各障礙類別的兒童於詞彙

理解、詞彙表達、語法及語句長度皆較介入前的能力進步,但針對家長在親子共讀中

語言引導技巧的表現變化沒有分析與評論。

總結上述,不論是家長或老師都能使用對話式閱讀策略和四種回應方式,他們在

繪本共讀中除了提問和回應方式種類增加,提問和回應頻率也有改變。Hargrave和

Sénéchal(2000)的研究結果顯示,孩子最短能在使用對話式閱讀四週之後,於語言 理解和表達能力上有進步。多篇研究結果顯示,對話式閱讀策略對家長、老師和孩子

皆有正面影響,但以往的研究並沒有將對話式閱讀策略應用於語言不利的越南籍媽媽

族群,因此,本研究者希望能透過對話式閱讀策略訓練,提升媽媽在親子共讀中語言

引導能力之外,同時也促進其子女的語言能力。研究者將觀察、紀錄越南籍媽媽於對

話式閱讀策略介入後親子間的語言引導能力變化情形和其子女的語言能力變化情形。

19

第三章 研究方法

本論文為單一受試者研究,研究者使用Whitehurst博士等人(1988)提出的對話 式閱讀策略,訓練並觀察2對越南籍媽媽及其子女的共讀情形。

本研究分成四個階段,第一階段收集家長原本的閱讀方式,第二階段介入前教

學,第三階段為介入時期,第四階段為後測,在每個階段接觀察2對親子使用對話式 閱讀策略的情形,包括:五種提問方式─填空、回想、開放式問題、Wh-問題、聯想

和四種回應方式─提示、評論、延伸、重複。

第一節 研究對象

本研究採立意取樣的方式招募參與者。將召募廣告(附錄一)發給北投及淡水等

地區的學前老師和早療相關人員,挑選參與動機高且條件適合的受試組,再請媽媽填

寫基本資料表(附錄二)做進一步的篩選,受試者須符合以下標準:媽媽為越南籍、

平日有時間陪伴孩子進行共讀、平日有使用中文、來台至少 3 年、具有高中以上學歷。

兒童為學前幼兒、目前有上幼稚園、無重大傷病史、智力、視力、聽力正常且語言能

力偏弱(例如:修訂畢保德圖畫詞彙測驗或學前語言障礙評量表百分等級低於 10 或

構音障礙或表達的語句內容、長度不符合該年齡水準)。受試家庭為小家庭(無與任

何親友同住),無其他親友提供學業上協助,爸爸不曾參與任何語言相關之教學。最

後選定兩組親子組,本研究參與者共4位,為保護受試者,受試者代碼表示,A組受 試媽媽以M1表示,A組受試孩子以C1表示;B組受試媽媽以M2表示,B組受試

20

孩子以C2表示。以下為兩組受試親子組介紹:

M1媽媽35歲,具有高中學歷,參加過3年的媽媽國語班,平日以中文與他人 溝通,看得懂注音符號、國字,也會書寫中文,嫁來台灣10年,目前在小吃店工作。

C1為4歲的兒童由巡迴特教老師轉介而來,老師主述C1因為上課不專心、表達簡短 且有構音問題,因此希望透過此研究得到幫助。本研究者得知C1狀況後於2011年 11月與案家聯繫。C1目前念中班,經訪談M1後確定C1發展史正常且無任何醫療 和重大傷病史。家中有1位正常發展就讀小學四年級的哥哥,平日與爸媽同住, M1 表示在家主要以叮囑寫完學校功課為主,其於時間多半讓孩子觀看電視,平日課後不

常與學校同學或鄰居互動。此對親子組家裡為小家庭(無與任何親友同住),爸爸工

作繁忙,平日皆由M1擔任C1主要的教導者和陪伴者,爸爸偶而周末會帶C1出去 玩。

C1經合格的專業臨床心理師施測魏氏幼兒智力量表修訂版(陳榮華、陳心怡,

2000)後,顯示個案智力正常且介於中等程度,唯獨詞彙解釋能力較弱(例如:聽到

「車子」這個詞彙,無法說出車子的相關特性,讓人可以由特性了解該詞彙)。修訂

畢保德圖畫詞彙測驗-甲式(陸莉,1988)和學前語言障礙評量表(林寶貴、林美秀,

1993)的理解和表達的百分等級皆在正常範圍內(百分等級大於10),但描述順序圖 片能力簡短且多為不完整句,無法重述故事,僅能以問答方式回應故事相關問題。經

專業的語言治療師判定表達能力不符合該年齡,另外,C1有構音問題(附錄六)。

M2媽媽33歲,具有高中學歷,參加過3年的媽媽國語班,平日以中文與他人

21

溝通,看得懂注音符號、國字,也會書寫中文,嫁來台灣8年,目前在便利商店工作。

C2為3歲的兒童,由社工轉介而來,目前念小班。爸媽在周六晚上才會帶C2回家。

社工主述因為家中有1位中度自閉症哥哥,擔心弟弟會有落差,因此與M2討論後希 望能夠M2能參與研究。本研究者於2011年11月與案家聯繫,經訪談M2後確定 C2發展史正常,且無任何醫療或重大傷病史。平日都在祖父家以看電視為主,無任 何語言互動,不常於課後和學校朋友、鄰居互動。此對親子組家裡為小家庭(無與任

何親友同住),爸爸、媽媽工作繁忙,週末雖由M2擔任C2主要的教導者和陪伴者,

但爸爸偶而會在週末帶C2出去玩。

C2經合格的專業臨床心理師施測魏氏幼兒智力量表修訂版(陳榮華、陳心怡,

2000)後,顯示個案智力正常且介於中等程度,但衝動控制、詞彙解釋能力較弱。修 訂畢保德圖畫詞彙測驗-甲式(陸莉,1988)百分等級在正常範圍內(百分等級大於

10),學前語言障礙評量表(林寶貴、林美秀,1993)的理解百分等級在正常範圍內

(百分等級大於10),但表達等級低於正常範圍,問答和聽短文能力弱,無法正確描 述順序圖片,無法重述或回應熟悉故事。經專業的語言治療師判定表達能力不符合該

年齡,另外,C2也有構音問題(附錄七)。

總結上述,M1、M2背景條件相似,同時兩位媽媽也都表示很希望能參與本研究。

施測後,本研究者發現C1、C2智力正常,與本國籍同齡兒童比較之後,兩位受試兒 童的詞彙解釋能力較弱。施測語言標準化測驗後,研究者發現兩位受試兒童的語言能

力正常但短文理解能力較本國籍同齡兒童弱且句型簡單,看圖描述時多半使用片語和

22

詞彙,少主動性的語言表現。不管是智力或是語言相關能力,經由專業的相關人員判

定符合本研究的受試者條件。

第二節 研究材料

本研究材料包括:(1)評估孩子能力的標準化測驗,(2)誘發閱讀互動樣本的繪本,

以及(3)錄影機:NIKON COOLPISL2。

一、已出版的標準化測驗:

本研究者採用標準化測驗確認C1、C2的智力和語言能力,各測驗介紹分述如下:

(1)魏氏幼兒智力量表修訂版(陳榮華、陳心怡,2000)

用來篩選兒童智力的魏氏幼兒智力量表,為測量 3 歲到 7 歲 3 個月兒童智力,共

有 12 個分測驗,分為兩大類:(1)作業分測驗:物型配置、幾何圖形、圖形設計、

矩陣推理、圖畫補充與動物樁測驗。(2)語文分測驗:包含常識、理解、算術、詞彙、

類同與句子測驗。

(2)學前語言障礙評量表(林寶貴、林美秀,1993)

評量學前兒童之口語理解能力、口語表達能力、表達性詞彙及構音、聲音、語暢

情形,以進一步確定其是否具有溝通上的困難或障礙,並做為篩選或鑑定學前兒童有

無語言障礙或語言發展遲緩之工具。

(3)修訂畢保德圖畫詞彙測驗-甲式(陸莉,1988)

此測驗共 125 題,用來評估受測者語文智能的工具。題目以圖卡的方式呈現,每

23

張圖卡上有 4 幅圖畫。由主試者唸出題目,讓受測者在圖上指出正確的答案。

二、誘發閱讀互動樣本的繪本:

本研究總共使用七本繪本,研究者使用「青蛙王子救公主」、「巫婆參加化妝舞會」

與「非常膽小的強盜」此三本繪本,收集 M1、M2 原本的閱讀方式和後測的閱讀方 式。實驗過程中使用「神奇的藍色水桶」、「愛吃青菜的鱷魚」、「愛吃水果的牛」與「媽

媽買綠豆」此四本繪本,誘發家長和孩子在親子共讀時的表現,各繪本介紹分述如下:

(1)青蛙王子救公主(文 Pere Muzo圖 Beatice Garel/龍瑛譯,2009)

此書共16頁,總共有40個句子,平均每頁2.5個句子。此故事內容為:有一個 公主想要製造危險讓王子來救她,雖然有個帶頭盔的王子來了,卻是一個青蛙王子,

所以,公主就想辦法,用魔法之吻把青蛙變成真正的王子。

(2)巫婆參加化妝舞會(文 Pere Muzo圖 Beatice Garel/龍瑛譯,2009)

此書共10頁,總共有22個句子,平均每頁2.2個句子。此故事內容為:有一個 巫婆想要透過魔法變成漂亮公主去參加舞會,她收集了很多物品來做成藥水,最後,

雖如願變成公主去到了舞會現場,但因為舞會是化妝舞會,每個人都要變裝才能參

加,因此,她又得帶上巫婆面具變裝成原來的樣子。

(3)非常膽小的強盜(文 Pere Muzo圖 Beatice Garel/龍瑛譯,2009)

此書共11頁,總共有35個句子,平均每頁3.4個句子。故事內容為:有一個強 盜,早上在森林時很勇敢,但是到了晚上卻變得膽小無比,甚至還躲到老鼠的家,要

求老鼠保護他。

24

(4)神奇的藍色水桶(文/圖 成田雅子/鄭如峰譯,2002)

此書共20頁,總共有42個句子,平均每頁2.1個句子。故事內容為:有一天,

姐姐在公園中發現了一個神奇的水桶,她和她的好朋友們一起進去水桶玩水。水桶不

斷變大,大到可以容納好朋友們與多隻鯨魚在裡面玩水。最後,鯨魚把水桶撞倒,姐

姐和她的好朋友們都從水桶中掉出來,空無一物的水桶變成原來的大小,大家無法再

繼續玩樂只好回家了。

(5)愛吃青菜的鱷魚(文/圖 湯姆熊,2003)

此書共22頁,總共有32個句子,平均每頁1.4個句子。故事內容為:有一個主 人養了一隻鱷魚,有一天,村子裡來了一位醫生,她發現全村的人除了鱷魚之外,肚

子都有怪聲音,因為鱷魚愛吃青菜所以很健康,所以大家都變的跟鱷魚一樣愛吃青菜。

(6)愛吃水果的牛(文/圖 湯姆熊,2003)

此書共18頁,總共有23個句子,平均每頁1.3個句子。故事內容為:有一個主 人養了一頭牛,一天晚上括了大風,主人和鄰居都感冒了,只有愛吃水果的牛很健康

沒感冒。牛決定要吃很多水果並擠出牛奶給大家喝,大家喝完就病好了,從此之後,

大家決定要多吃水果,才能像牛一樣永遠保持健康的身體。

(7)媽媽買綠豆(文 曾陽晴圖 萬華國,1988)

此書共21頁,總共有24個句子,平均每頁1.1個句子。故事內容為:媽媽帶弟 弟去雜貨店買綠豆,並且把綠豆帶回家煮一煮,還將剩下的綠豆做成了綠豆冰。後來,

弟弟將最後一顆綠豆種在泥土裡,綠豆慢慢長大,媽媽和弟弟一邊吃著綠豆冰,一邊

25

開心的看著長大的綠豆。

以上七本書的共同特色為:故事文句簡單,內頁圖片線條簡單,用色明亮,每

本書皆能擴充生活經驗或教導日常生活常識的書,。

第三節 研究程序

本研究共分為四個階段,第一階段為前測,分為媽媽和孩子兩部分;第二階段

為介入前的對話式閱讀策略教學;第三階段為介入時期;第四階段為後測,以下為各

階段的詳細介紹。

一、前測

研究者給予媽媽三本前測用書,並告知媽媽以平常方式與兒童進行親子共讀。研

究者請家長以手持或固定架設方式架設攝影機並錄影,攝影機距離受試者1公尺。

M1、M2於家中安靜的角落與C1、C2進行共讀,並以攝影機紀錄親子共讀情形。

二、介入前教學

研究者為媽媽進行對話式閱讀一對一教學。教學課程總共有四節課,每節課為1 小時。本研究者以媽媽在家中常用的繪本,搭配研究者自製的指導手冊(附錄三),

介紹每種技巧和回應方式,並且逐一教導媽媽使用,例如:研究者介紹各種提問問題

的種類;示範鼓勵孩子和修正孩子回應的時機。

研究者先向媽媽介紹五種提問技巧能加強孩子哪些語言能力,像是:「填空」、「回

想」、「開放性問題」與「wh-問題」能幫助小朋友回想故事內容及應用新詞彙;「聯想」

26

則是可以幫助小朋友將眼前的知識擴展到個人或生活周邊。研究者介紹完各個技巧

後,先依據媽媽家裡常用的繪本示範五種提問方式,再讓媽媽模仿實作。

最後,研究者向媽媽介紹四種回應方式,像是:「提示」可以提升知識和詞彙;「評

論」可以鼓勵孩子;「延伸」可以讓媽媽示範更高層次的回答;「重複」能鼓勵孩子使

用學到的語言內容,待研究者介紹完後亦會讓媽媽實作。

三、介入時期

研究者提供四本書介入用書,然後請媽媽以對話式閱讀策略與孩子進行親子共

讀。媽媽需每週重覆閱讀同一本書兩次,總共進行4週親子共讀。另外,研究者會以 錄影方式,紀錄每次親子共讀的情形。

四、後測

研究者給予媽媽三本繪本(與前測用書相同),然後告知媽媽以平常方式陪兒童

閱讀,同樣以錄影方式紀錄親子共讀的情形。

第四節 資料分析

在前測、介入期與後測期,研究者皆以錄影方式收集語料。研究者將收集來的語

料轉成文字檔並分析。文字檔的內容分成媽媽於共讀時使用的提問技巧、回應方式與

孩子回應的句型種類。研究者將所有的錄影樣本轉錄成文字稿,並且利用資料做以下

分析:

分析一

27

研究者分析家長在前測、介入時期與後測時,使用提問技巧的次數。以Whitehurst 等人(1988)提出的對話式閱讀策略五種提問方式─填空、回想、開放式問答、wh-

問題和聯想為統計依據。研究者將前測、介入期以及後測的文字稿,依前述各項作次

數統計,並算出家長在親子共讀中,習慣使用哪一項提問技巧。

分析二

研究者分析家長在前測、介入時期、後測時,使用回應技巧的次數。以Whitehurst 等人(1988)提出的對話式閱讀策略四種回應方式─提示、評論、延伸與重複為統計

依據。研究者將前測、介入期以及後測的文字稿,依前述各項作次數統計,並算出家

長在親子共讀中,習慣使用哪一項回應方式。

分析三

研究者分析孩子在前測、介入時期、後測親子共讀時,回應家長的句型種類。主

將回應家長的句型種類分成詞彙、不完整句、完整句和提問,依據文字稿做各種類的

分析,算出孩子在親子共讀中,習慣使用的句型種類。

28

第四章 研究結果

本研究結果可分成三部分討論,第一部分為媽媽原本的共讀方式,第二部分為對

話式閱讀策略教學後的介入期,第三部分為後測。研究者在這三部分中,收集媽媽五

種提問方式、四種回應方式與孩子的回應方式。

第一節 媽媽的閱讀方式

2組媽媽都有三次的前測樣本、八次的介入樣本與三次的後測樣本。研究者在分 析這些樣本時,除了統計出五種提問方式和四種回應方式的次數外,亦節錄部分文字

稿內容呈現家長於親子共讀時的提問和回應情形。

一、五種提問技巧

1.M1媽媽

媽媽在前測共閱讀三本繪本,媽媽在閱讀此三本繪本時,都是直接翻到內頁按照

書上的文字念出,以文本直述的方式念出繪本內容,不會注意小朋友的焦點是否有在

書本上。整個共讀過程中,媽媽沒有使用任何一種提問技巧(次數統計請見表3)。。

除此之外,因為媽媽沒有先試著閱讀、熟悉書本內容,以致於媽媽在念內容文句時,

會出現斷句錯誤或念錯部分的音。整體來說,進行親子共讀時,媽媽與孩子的語言互

動較少。

當媽媽在對話式閱讀策略訓練後,其與孩子進行親子共讀時,會照書上的文字

念;會在段落後發問跟剛剛內容相關的 wh-問題(例如:我們剛剛去公園玩=>我們去

哪裡玩?);會指著書上圖案詢問孩子 wh-問題(例如:他在做什麼?);會以封閉式問

29

題詢問孩子,來確定孩子是否有理解內容(例如:對不對?知道嗎?);會用連接詞(例

如:然後呢?);會用 wh-問題來引導孩子說出頁面上的故事內容(是誰?怎麼了);會

用開放式問題詢問孩子讓孩子思考故事內容(例如:為什麼變大了?);會解釋艱深詞

彙(例如:大玩特玩是人越來越多玩得越來越熱鬧的意思。);會提醒孩子要說出封

面的文字;會在念故事的過程中以手指書上的圖案或以動作(例如:拍孩子的肩膀)、

語言(例如:哇!你看、你沒說。)來吸引孩子注意故事;會跟孩子說要跟著自己念故

事(例如:翔翔你要跟著念、你在講一次);會針對固定詞彙做延伸、拓展(例如:香

蕉=>黃色的香蕉。);會將書上內容與生活經驗做結合(例如:只有愛吃水果的牛沒有

生病所以要吃多一點水果。);會針對孩子提問做解釋(孩子說為什麼感冒了?=>因為

受涼了,變冷了,主人感冒了);會再一次針對段落講解內容(例如:你看買了綠豆,

媽媽帶她來這裡。);會詢問開放性的問題(例如:為什麼變大你知道嗎?)。在共讀過

程中,媽媽的「wh-問題」技巧使用次數最多,其次是「填空」、「開放式問題」。另外,

媽媽完全沒有使用「回想」技巧(次數統計請見表4,技巧分布請見圖1)。

媽媽在後測時的親子共讀中,除了使用之前提過的技巧之外,也會詢問故事書中

的相關問題(例如:wh-相關問句和開放性問題)。在後測時,媽媽的「wh-問題」使用

最多,其次是「填空」、「開放式問題」。另外,媽媽完全沒有使用「回想」及「聯想」

技巧(次數統計請見表5,技巧分布請見圖2)。 2.M2媽媽

媽媽在前測的親子共讀中共閱讀三本繪本,其中媽媽閱讀"巫婆參加化妝舞會、

30

非常膽小的強盜"此兩本書時,皆以文本直述為主,僅有在念"青蛙王子救公主"這

本書時,媽媽會先念封面之後再直接念內頁的文字;會牽起小朋友的手去指出內容提

到的詞彙的圖案;會在閱讀的過程中詢問書中相關的 wh-問題,但媽媽對於此三本繪

本內容不熟悉,因此媽媽念故事時會出現斷句錯誤的情形或念錯部分的音。媽媽在共

讀中僅使用「wh-問題」技巧(次數統計請見表6,技巧分布請見圖3)。

當媽媽經對話式閱讀教學訓練後,其與孩子進行親子共讀時,會牽孩子的手去指

書上的圖;會詢問孩子 wh-問題(例如:怎麼樣?做什麼?);會以封閉性問題確認孩子是

否理解內容(例如:對不對?);會適時的停頓或是使用連接詞(例如:然後咧?)讓孩子

接續說出內容;會用動作提示孩子說出關鍵字詞;會以填空的方式(例如:他是農?)引

導孩子注意到書上的內容;會用自己的話補充故事內容(例如:書上說"吃青江菜"媽

媽說"吃青江菜,哇!好好吃的青江菜");會詢問孩子開放式問題(例如:為什麼呢?);

會將故事的重點連結至孩子的生活經驗中(例如:吃青菜很健康所以我們子民愛不愛

吃咧?);會講解書本封面上的圖案(例如:你看,有好多水果,有蘋果、木瓜、葡萄,

對不對?)。共讀過程中,媽媽的「wh-問題」使用最多,其次是「填空」。另外,媽媽

完全沒有使用「回想」技巧(次數統計請見表7,技巧分布請見圖4)。媽媽在後測時 的親子共讀中,會先念一次故事內容,再以問題引導孩子重述故事內容,當孩子不知

道怎麼說時,媽媽會提示孩子或是說出故事內容讓孩子接續故事。共讀過程中,媽媽

的「wh-問題」使用最多,其次是「填空」、「開放式問題」。另外,媽媽完全沒有使用

「回想」技巧(次數統計請見表8,技巧分布請見圖5)。

31

表3 M1前測五種提問方式的次數

組別 五種提問方式 繪本一 繪本二 繪本三 統計

填空 0 0 0 0

回想 0 0 0 0

開放式問題 0 0 0 0

Wh-問題 0 0 0 0

M1

聯想 0 0 0 0

註:繪本一為青蛙王子救公主,繪本二為巫婆參加化妝舞會,繪本三為非常膽小的強 盜。

表4 M1介入期五種提問方式的次數 組

別

五種提問 方式

繪本 四 (1)

繪本 四 (2)

繪本 五 (1)

繪本 五 (2)

繪本 六 (1)

繪本 六 (2)

繪本 七 (1)

繪本 七 (2)

統計

填空 0 0 4 2 3 0 5 14

回想 0 0 0 0 0 0 0 0

開放式 問題

2 2 0 0 0 2 0 6

Wh-問題 11 11 7 3 4 13 54 103 M1

聯想 0 0 2

家中 有 事,

僅閱 讀1 次

0 0 0 0 2

註:繪本四為神奇的藍色水桶,繪本五為愛吃青菜的鱷魚,繪本六為愛吃水果的牛,

繪本七為媽媽買綠豆。(1),(2)為閱讀次數。(1)為第一次閱讀,(2)為第二次閱讀。

表5 M1後測五種提問方式的次數

組別 五種提問方式 繪本一 繪本二 繪本三 統計

填空 0 3 0 3

回想 0 0 0 0

開放式問題 1 0 0 1

Wh-問題 9 4 12 16

M1

聯想 0 0 0 0

32

註:繪本一為青蛙王子救公主,繪本二為巫婆參加化妝舞會,繪本三為非常膽小的強 盜。

表6 M2前測五種提問方式的次數

組別 五種提問方式 繪本一 繪本二 繪本三 統計

填空 0 0 0 0

回想 0 0 0 0

開放式問題 0 0 0 0

Wh-問題 6 0 0 6

M2

聯想 0 0 0 0

註:繪本一為青蛙王子救公主,繪本二為巫婆參加化妝舞會,繪本三為非常膽小的強 盜。

表7 M2介入期五種提問方式的次數 組

別

五種提問 方式

繪本 四 (1)

繪本 四 (2)

繪本 五 (1)

繪本 五 (2)

繪本 六 (1)

繪本 六 (2)

繪本 七 (1)

繪本 七 (2)

統計

填空 5 9 9 0 12 0 12 47

回想 0 0 0 0 0 0 0 0

開放式 問題

0 0 1 0 2 0 2 5

Wh-問題 19 11 13 1 9 1 9 63

M2

聯想 0

家中 有 事,

僅閱 讀1

次

0 1 1 0 1 0 3

註:繪本四為神奇的藍色水桶,繪本五為愛吃青菜的鱷魚,繪本六為愛吃水果的牛,

繪本七為媽媽買綠豆。(1),(2)為閱讀次數。(1)為第一次閱讀,(2)為第二次閱讀。

33

表8 M2後測五種提問方式的次數

組別 五種提問方式 繪本一 繪本二 繪本三 統計

填空 8 6 8 22

回想 0 0 0 0

開放式問題 1 0 4 5

Wh-問題 22 13 17 52

M2

聯想 0 0 0 0

註:繪本一為青蛙王子救公主,繪本二為巫婆參加化妝舞會,繪本三為非常膽小的強 盜。

0 20 40 60 80 100 120 140

填空 回想 開放式問題 wh-問題 聯想 五種提問方式

次數

填空 回想 開放式問題 wh-問題 聯想

圖1 M1介入期提問技巧分布

34 0

20 40 60 80 100 120 140

填空 回想 開放式問題 wh-問題 聯想 五種提問方式

次數

填空 回想 開放式問 題wh-問題 聯想

圖2 M1後測提問技巧分布

0 20 40 60 80 100 120 140

填空 回想 開放式問題 wh-問題 聯想 五種提問方式

次數

填空 回想 開放式問題 wh-問題 聯想

圖3 M2前測提問技巧分布