GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT (

Mus musculus

L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK

N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (

Zanthoxylum acanthopodium

DC.)

SKRIPSI

MIDUK ULIARTA SIANIPAR

080805042

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT (

Mus musculus

L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK

N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (

Zanthoxylum acanthopodium

DC.)

SKRIPSI

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains pada Fakultas Matematika dan Ilmu bengetahuan Alam

Universitas Sumatera Utara

MIDUK ULIARTA SIANIPAR

080805042

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

2014

PERSETUJUAN

Judul : GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT

(Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH

PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

Kategori : SKRIPSI

Nama : MIDUK ULIARTA SIANIPAR

Nomor Induk Mahasiswa : 080805042

Program Studi : SARJANA (S-1) BIOLOGI Departemen : BIOLOGI

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Komisi Pembimbing

Pembimbing 2

Diluluskan di

Medan, Agustus 2014

:

Pembimbing 1

Dr. Salomo Hutahaean, M.Si Dra. Emita Sabri, M.Si NIP. 19651011 199501 1 001 NIP. 19560712 198702 2 002

Diketahui/Disetujui Oleh

Departemen Biologi FMIPA USU Ketua,

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.)” yang merupakan syarat untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Emita Sabri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Salomo Hutahaean, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan, waktu serta perhatian yang besar selama penulisan dan penyusunan hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M. Biomed dan Ibu Dra. Elimasni, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyempurnaan penulisan hasil penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA USU, Bapak Drs. Kiki Nurtjahja, M.sc selaku sekretaris Departemen Biologi FMIPA USU sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai penyusunan hasil penelitian ini, Bapak Dr. Sutarman, M.Sc selaku Dekan FMIPA USU, Ibu Mizarwati, S.Si selaku Ketua Panitia Seminar Departemen Biologi FMIPA USU, Ibu Nurhasni Muluk yang selalu setia membantu penulis dalam melengkapi peralatan dan bahan saat penelitian, Abang Erwin, dan Ibu Roslina Ginting selaku staf pegawai Departemen Biologi FMIPA USU.

Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua saya tercinta: A. Sianipar dan H. Br. Sitompul yang dengan sabar dan tiada mengenal lelah untuk mendukung pendidikan penulis mulai dari kecil hingga sekarang, yang tulus memberikan doa, dana dan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada adik-adikku yang memberikan motivasi dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.

Kepada sahabat-sahabatku tersayang (Michimelnaztha) Azmi, Chister, Mela, Ina, dan Agnez, there is nothing too hard when we’re together, fighting!. Kepada kakak asuhku Deni Simarmata, dan adik asuhku Sandi Sianturi dan Sri Hasianna Sinaga, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis. Kepada tim PKM Adi Gunawan, Mela, dan Rahmad Jaiz keep moving, keep moving, for better future!. Kepada seluruh asisten Laboratorium Struktur Hewan dan Laboratorium Fisiologi Hewan atas kekompakan dan kerjasamanya. Terimakasih juga kepada adik junior stambuk 2009, stambuk 2010 (seluruh adik asuh tercinta), stambuk 2011, stambuk 2012 dan stambuk 2013 yang selalu memberikan semangat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis pada khususnya dan para pembaca serta bermanfaat bagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Kasih-Nya beserta kita, Amin.

Medan, Agustus 2014

GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH

ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui efek dari ekstrak N-heksan buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) terhadap struktur histologis ginjal mencit (Mus musculus L.) strain DDW. Percobaan yang dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan terdiri dari kontrol blank (P0), kontrol pelarut 1% CMC (P1), Ekstrak N-hekan buah andaliman (2% = P2), (4%=P3) dan (6%=P4). Semua perlakuan diberikan secara oral dengan menggunakan jarum gavage (0,1 ml/10g/bb) mulai dari hari pertama sampai hari kesepuluh kebuntingan. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak N-heksan buah andaliman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur histologis ginjal mencit (P < 0,05).

Keywords: histologis ginjal, ekstrak buah andaliman, tubulus proksimal, N-heksan

THE HISTOLOGICAL APPEARANCE OF DDW MICE’S KIDNEY (Mus

muscullus L.) AFTER THE ADMINISTERING OF ANDALIMAN FRUIT

EKSTRACT (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

ABSTRACT

The research has been conducted to study the effect of N-hexane extract of the andaliman fruit (Zanthoxylum acanthopodium DC.) to the histologic structure of mice kidney (Mus musculus L.) strain DDW. Experiment was carried out using Completely Randomized Design (CDR) with 5 treatments and 6 replication. Treatments consist of untreated control (T0), solvent control 1 % of CMC (T1), N-hexane extract of andaliman fruit (2%= T2), (4%=T3) and (6%=T4). All treatments were given by oral gavage (0,1 ml/10g/bw) start from 1st day to 10th days of gestation. The result showed that N-hexane extract of the andaliman fruit give significant effect to the histologic structure of mice kidney (p < 0,05).

DAFTAR ISI 2.1 Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) 6

2.2 Ginjal (Ren) 9

3.3.2 Hewan Percobaan 15

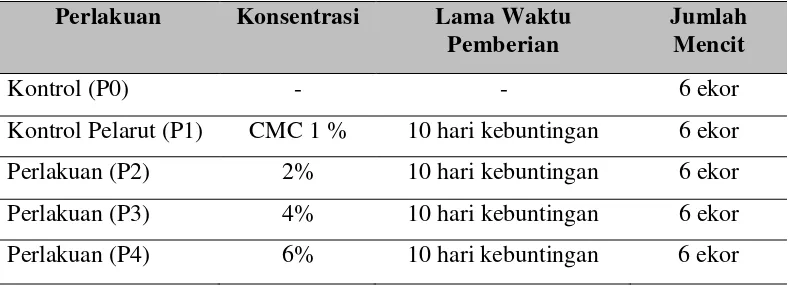

3.3.3 Rancangan Penelitian 16

3.3.4 Pemberian Perlakuan 16

3.3.5 Penimbangan Berat Ginjal 17 3.3.6 Pembuatan Preparat Ginjal Mencit dengan 17

Metode Parafin 3.4 Parameter Pengamatan

3.4.1 Pengamatan Berat Ginjal 19

3.4.2 Pengamatan Kerusakan Tubulus Proksimal Ginjal 19 3.4.3 Pengamatan Diameter Tubulus Proksimal yang 19

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 30

5.2 Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 31

DAFTAR TABEL

Halaman

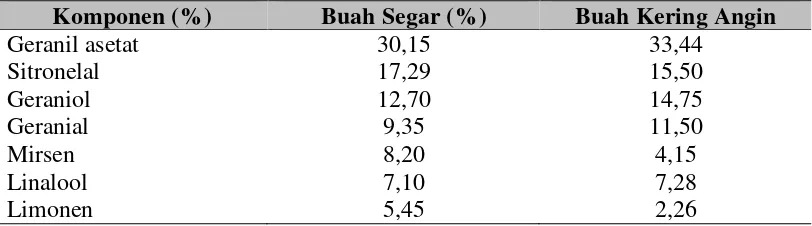

Tabel 2.1. Komponen Minyak Buah Andaliman Segar dan Kering Angin dengan Teknik Kromatografi Gas 8

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Tanaman Andaliman 7

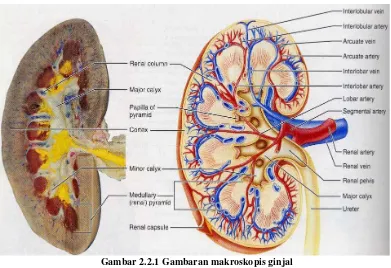

Gambar 2.2.1 Gambaran Makroskopis Ginjal 9 Gambar 2.2.3.1 Ginjal dan Nefron 12

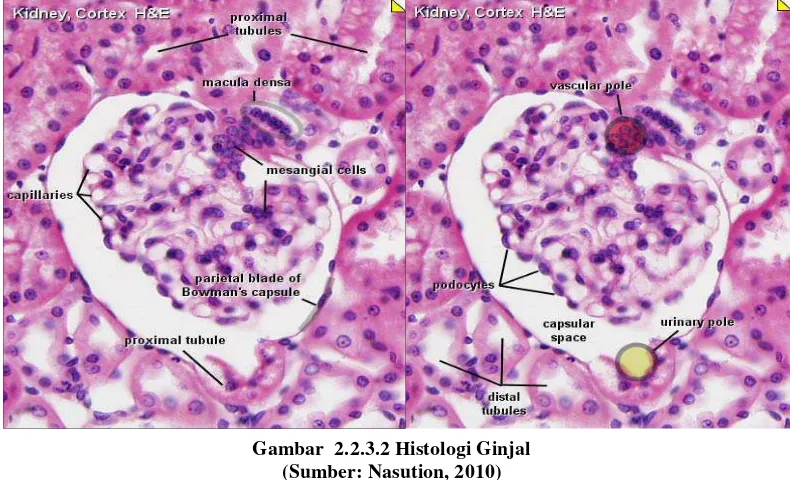

Gambar 2.2.3.2 Histologi Ginjal 12

Gambar 4.1 Diagram Berat Ginjal 21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Analisis Statistik 34

Lampiran 2. Foto Pengamatan Tubulus Proksimal yang Menutup 51

GAMBARAN HISTOLOGIS GINJAL MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH

ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui efek dari ekstrak N-heksan buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) terhadap struktur histologis ginjal mencit (Mus musculus L.) strain DDW. Percobaan yang dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan terdiri dari kontrol blank (P0), kontrol pelarut 1% CMC (P1), Ekstrak N-hekan buah andaliman (2% = P2), (4%=P3) dan (6%=P4). Semua perlakuan diberikan secara oral dengan menggunakan jarum gavage (0,1 ml/10g/bb) mulai dari hari pertama sampai hari kesepuluh kebuntingan. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak N-heksan buah andaliman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur histologis ginjal mencit (P < 0,05).

Keywords: histologis ginjal, ekstrak buah andaliman, tubulus proksimal, N-heksan

THE HISTOLOGICAL APPEARANCE OF DDW MICE’S KIDNEY (Mus

muscullus L.) AFTER THE ADMINISTERING OF ANDALIMAN FRUIT

EKSTRACT (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

ABSTRACT

The research has been conducted to study the effect of N-hexane extract of the andaliman fruit (Zanthoxylum acanthopodium DC.) to the histologic structure of mice kidney (Mus musculus L.) strain DDW. Experiment was carried out using Completely Randomized Design (CDR) with 5 treatments and 6 replication. Treatments consist of untreated control (T0), solvent control 1 % of CMC (T1), N-hexane extract of andaliman fruit (2%= T2), (4%=T3) and (6%=T4). All treatments were given by oral gavage (0,1 ml/10g/bw) start from 1st day to 10th days of gestation. The result showed that N-hexane extract of the andaliman fruit give significant effect to the histologic structure of mice kidney (p < 0,05).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan

yaitu sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun (Sabtono, 2013). Pertumbuhan

penduduk yang tinggi ini bila tidak dikendalikan akan menyebabkan masalah

yang besar. Upaya pengendalian masalah pertumbuhan penduduk dengan

penggunaan program keluarga berencana (KB) sudah dilaksanakan dengan baik

melalui pemakaian alat kontrasepsi yang pada umumnya terbuat dari hormon

sintetik, namun seringkali menimbulkan masalah serius bagi pemakainya (Sabri,

2007). Untuk itu, sedang digalakkan pemakaian alat kontrasepsi yang berasal dari

bahan alam, salah satunya tanaman andaliman (Zanthoxylum acanthopodium

DC.).

Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) merupakan tanaman

rempah khas Sumatera Utara yang umumnya digunakan sebagai bumbu masakan

tradisional suku Batak (Siregar, 2003). Tanaman andaliman tidak hanya

ditemukan di Indonesia, tetapi juga ditemukan di negara lain seperti negara Eropa,

China, dan India. Umumnya tanaman andaliman digunakan di berbagai negara

tersebut sebagai tanaman obat-obatan bersama dengan tanaman genus

Zanthoxyllum lainnya seperti Z. piperitum, Z. simulans, Z. fagara, dan Z.

rhoifolium (Gonzaga et al., 2003 dalam Sabri, 2007). Beberapa penelitian telah

membuktikan bahwa buah andaliman juga memiliki aktivitas antioksidan dan

antimikroba (Miftakurohmah & Shinta, 2009). Sedangkan menurut Widyastuti

(2000), andaliman mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, dan alkaloid yang

berperan sebagai antimikroba.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sabri et al (2005 dalam Sabri 2007),

melaporkan bahwa ekstrak andaliman dapat mempengaruhi perkembangan embrio

Penelitian selanjutnya oleh Sabri (2007) juga membuktikan bahwa ekstrak buah

andaliman bersifat embriotoksik dan fetotoksik, dimana ekstrak buah andaliman

ini mampu menurunkan secara nyata jumlah implantasi (penempelan zigot pada

dinding rahim) dan meningkatkan secara nyata jumlah kematian fetus. Potensi

inilah yang membuat andaliman dikembangkan menjadi alat kontrasepsi herbal

atau berbahan alam yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan penduduk

tanpa menimbulkan efek samping.

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa obat herbal tidak

mempunyai efek samping. Obat herbal meskipun berbahan alami bukan berarti

tidak mempunyai efek samping karena tanaman obat pun mengandung racun.

Penggunaan obat herbal selama ini hanya bersifat empiris artinya hanya

berdasarkan dosis dan efek yang didapat dari pengalaman yang bervariasi tiap-tiap

orang. Bukan berdasarkan evidence based medicine, dimana obat harus lolos

melewati uji fisik, kimiawi, farmakologis, biologis, dan uji toksisitas (Wulandari,

2010). Setiap obat pasti melewati sistem-sistem di dalam tubuh, termasuk sistem

ekskresi. Organ ekskresi utama di dalam tubuh yang dilaluinya yaitu ginjal. Ginjal

merupakan organ ekskresi utama dalam tubuh yang memiliki peranan yang sangat

penting dalam menyaring darah dan zat-zat toksik yang ikut masuk bersama

darah. Ginjal merupakan organ yang sangat sensitif terhadap kandungan yang

bersifat toksik (Cotran et al.,2007).

Ginjal berperan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh,

termasuk zat-zat toksik yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh. Akibatnya

ginjal menjadi salah satu organ sasaran utama dari efek toksik. Urin sebagai jalur

utama ekskresi, dapat mengakibatkan ginjal memiliki volume darah yang tinggi,

mengkonsentrasikan toksikan pada filtrat, membawa toksikan melalui sel tubulus

dan mengaktifkan toksikan tertentu (Guyton, 1995). Kerusakan ginjal karena zat

toksik dapat diidentifikasi berdasarkan perubahan struktur histologi, yaitu

necrosis tubular accute (NTA) yang secara morfologi ditandai dengan dekstruksi

epitel tubulus proksimal. Sel epitel tubulus proksimal peka terhadap anoksia dan

mudah hancur karena keracunan akibat kontak dengan bahan-bahan yang

diekskresikan melalui ginjal (Underwood, 1999). Pada NTA nefrotoksik

kongesti piramid, vakuolisasi sitoplasma sel epitel tubulus dan terbanyak di

tubulus proksimal. Gambaran mikroskopisnya tampak degenerasi tubulus

proksimal berupa edema epitel tubulus dengan lumen yang mengandung debris,

tetapi membran basalis tetap utuh (Anggriani, 2008).

Penelitian mengenai efek samping konsumsi andaliman terhadap organ

telah dilakukan oleh Prasetyawan (2013), dimana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa konsumsi buah andaliman pada mencit betina hamil

memberikan pengaruh negatif terhadap struktur hepar (hepatoksik) dengan

meningkatnya jumlah sel hati yang mengalami nekrosis. Sedangkan penelitian

mengenai efek samping konsumsi ekstrak buah andaliman terhadap ginjal sendiri

telah dilakukan oleh Panjaitan (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa konsumsi buah andaliman pada mencit betina virgin dapat mempengaruhi

struktur histologis ginjal yang ditunjukkan dengan adanya edema pada ginjal,

yaitu penumpukan cairan yang berlebihan pada jaringan tubulus proksimal yang

menyebabkan lumen tubulus menutup dan sel tubulus membengkak yang disebut

juga dengan necrosis tubular accute (NTA) yang merupakan kerusakan ginjal

yang paling ringan.

Perubahan struktur histologi ginjal ini tentu dipengaruhi oleh jumlah

senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Untuk itu perlu dilakukan penelitian

mengenai pengaruh pengkonsumsian andaliman terhadap organ ginjal dengan

dosis yang bertingkat. Pada penelitian Panjaitan (2012) uji efek konsumsi buah

andaliman telah dilakukan dengan menggunakan ekstrak etanol buah andaliman.

Namun, pada penelitian ini akan digunakan ekstrak n-heksan buah andaliman

karena n-heksan merupakan pelarut non-polar yang diharapkan mampu

melarutkan lebih banyak senyawa terpenoid yang terdapat pada buah andaliman.

1.2 Perumusan Masalah

Setelah dilakukan beberapa uji kandungan diketahui bahwa andaliman terdiri dari

beberapa senyawa terpen seperti geraniol, linalool, dan limonen, yang telah

dilaporkan bersifat antimikroba dan antioksidan (Miftakurohmah & Shinta, 2009).

andaliman bersifat embriotoksik dan fetotoksik sehingga andaliman

dikembangkan menjadi alat kontrasepsi berbahan alam. Namun belum diketahui

bagaimana efek pengkonsumsian buah andaliman terhadap organ-organ vital

tubuh, terutama organ yang berkaitan langsung dengan sistem digesti dan

ekskresi.

Secara farmakokinetik, obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami

absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ginjal merupakan organ ekskresi

utama yang sangat penting untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh,

termasuk zat-zat toksik yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh (Agustie, 2006).

Buah andaliman mengandung berbagai senyawa kimia dengan sifat yang

berbeda-beda, ada kemungkinan interaksi dari senyawa-senyawa tersebut dalam tubuh.

Sejauh ini belum diketahui efek konsumsi buah andaliman secara terus-menerus

terhadap struktur ginjal sebagai organ ekskresi yang mengalami kontak dengan

senyawa-senyawa tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak n-heksan buah andaliman terhadap

berat ginjal mencit

2. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak n-heksan buah andaliman terhadap

kerusakan tubulus proksimal ginjal mencit dan dosis berapa yang telah

mampu merusaknya

3. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak n-heksan buah andaliman terhadap

diameter tubulus proksimal

1.4 Hipotesis

1. Ekstrak n-heksan buah andaliman dapat meningkatkan berat ginjal mencit

2. Ekstrak n-heksan buah andaliman dapat merusak tubulus proksimal ginjal

mencit

3. Ekstrak n-heksan buah andaliman dapat memperbesar diameter tubulus

1.5 Manfaat

a. Untuk mengetahui apakah ekstrak Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium

DC.) berpengaruh terhadap struktur histologis ginjal (Mus musculus L.)

b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum dan instansi yang

membutuhkannya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodiumDC.)

Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.), adalah tanaman yang khas

dijumpai di Sumatera Utara, Indonesia. Buahnya umum digunakan sebagai bumbu

masakan tradisional suku Batak. Andaliman memiliki rasa pedas getir dan

memiliki aroma seperti jeruk (sitrus) yang dapat menghilangkan bau amis pada

masakan. Menurut Tensiska dkk., (2003), masakan yang menggunakan andaliman

biasanya lebih tahan lama dibandingkan dengan makanan yang tidak mengandung

andaliman. Hal ini disebabkan karena andaliman memiliki aktivitas antimikroba

dan antioksidan.

Adapun deskripsi andaliman menurut Siregar (2003), adalah sebagai

berikut: Semak atau pohon kecil bercabang rendah, tegak, tinggi mencapai 5 m.

Batang, cabang, dan ranting berduri, daun tersebar, bertangkai, panjang 5-20 cm

dan lebar 3-15 cm, terdapat kelenjar minyak. Rakis bersayap, permukaan bagian

atas, bagian bawah rakis, dan anak daun berduri; 3-11 anak daun, berbentuk

jorong hingga oblong, ujung meruncing, tepi bergerigi halus, paling ujung

terbesar, anak daun panjang 1-7 cm, lebar 0.5-2.0 cm. Permukaan atas daun hijau

berkilat dan permukaan bawah hijau muda atau pucat, daun muda permukaan atas

hijau dan bawah hijau kemerahan. Bunga di ketiak, majemuk terbatas, anak

payung menggarpu majemuk, kecil-kecil; dasar bunga rata atau bentuk kerucut;

kelopak 5- 7 bebas, panjang 1-2 cm, warna kuning pucat; berkelamin dua, benang

sari 5-6 duduk pada dasar bunga, kepala sari kemerahan, putik 3-4, bakal buah

apokarp, bakal buah menumpang. Andaliman merupakan tumbuhan yang

termasuk ke dalam famili Rutaceae, tumbuh perdu, dengan tinggi 3 - 8 m, batang

dan cabang merah kasar beralur, berbulu halus dan berduri. Daun berukuran kecil,

mirip daun bunga mawar. Buah andaliman tumbuh di antara duri-duri dan

warnanya cepat berubah menjadi hitam. Bentuk buah bulat dan kecil, lebih kecil

dari merica, bila digigit mengeluarkan aroma wangi dan rasa tajam yang khas, dan

dapat merangsang produksi air liur. Tumbuhan ini tersebar antara lain di India

Utara, Nepal, Pakistan Timur, Thailand, Cina. Di Indonesia, andaliman banyak

ditemukan di kawasan pegunungan Danau Toba dan beberapa daerah di Sumatera

Utara, dan biasanya tumbuh secara liar pada ketinggian 1.200 - 1.400 m dpl.

Sedangkan di Cina, dapat tumbuh sampai pada ketinggian 2.900 m dpl (Hartley,

1966; Miftakhurohmah & Shinta, 2009).

Gambar 2.1 Buah Andaliman (Zanthoxyllum

acanthopodium) (Sumber: Siregar, 2003)

Ciri lain famili Rutaceae yang terdapat pada andaliman ialah daun

majemuk, bunga majemuk berbatas dalam anak payung, mempunyai perhiasan

bunga satu lingkaran, yaitu kelopak yang disusun oleh lima daun kelopak bebas.

Lain halnya dengan anggota famili Rutaceae, berdaun tunggal, bunga majemuk

tidak terbatas, tersusun dalam bulir (lada), dan tidak memiliki perhiasan bunga

(Tjitrosoepomo, 1991). Andaliman memiliki kombinasi ciri berikut: tumbuhan

berduri, daun tersebar dan majemuk, bakal buah apokarp atau semikarp. Keempat

ciri ini ada pada andaliman. Dari satu bunga dapat terbentuk satu hingga empat

andaliman ialah epigeal. Perkecambahan di atas tanah terjadi karena

pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga sehingga daun lembaganya

terangkat ke atas tanah (Hartley, 1966).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa buah andaliman memiliki

aktivitas antioksidan dan antimikroba. Minyak atsiri dari buah andaliman terdiri

dari beberapa senyawa terpen seperti geraniol, linalool, dan limonen, yang telah

dilaporkan bersifat antioksidan. Selain itu, serbuk buah andaliman mampu

menghambat pertumbuhan Eschericia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus

cereus, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas fluorescens. Aktivitas

antimikroba rempah tergantung pada satu atau beberapa komponen minyak

atsirinya. Senyawa tersebut mungkin terdapat pada berbagai jenis rempah atau

hanya khas pada jenis rempah tertentu. Analisis minyak atsiri buah andaliman

dengan teknik GC-MS menghasilkan 11 komponen, dengan 5 komponen utama

adalah alfapinen, limonen, geraniol, sitronelal, dan geranil asetat. Sedangkan

dengan teknik kromatografi gas, senyawa yang berhasil diidentifikasi sebanyak 7

komponen, yaitu geranil asetat, sitronelal, geraniol, geranial, mirsen, linalool, dan

limonene (Miftakhurohmah & Shinta, 2009).

Tabel 2.1 Komponen minyak buah andaliman segar dan kering angin dengan teknik kromatografi gas, Miftakhurohmah dan Shinta (2009)

Tanaman andaliman secara umum belum dikenal masyarakat Indonesia.

Walau telah diperdagangkan di luar daerah asalnya, namun masih hanya dikenal

dan dipergunakan oleh kalangan terbatas. Padahal melihat keunikan sensorik yang

dimiliki dan mungkin juga aktivitas fisiologi, bukan mustahil rempah ini dapat

menjadi salah satu rempah yang berpotensi merebut peluang pasar ekspor. Untuk

itu perlu ditunjang dengan informasi hasil penelitian ilmiah yang dapat

diperoleh terobosan-terobosan produk yang mempunyai nilai ekonomi lebih

(Wijaya, 1999).

2.2 Ginjal

Ginjal sering disebut buah pinggang, bentuknya seperti kacang dan

letaknya disebelah belakang rongga perut. Ginjal kiri lebih tinggi letaknya dari

ginjal kanan, berwarna merah keunguan (Irianto, 2004). Ginjal merupakan organ

terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh. Berbagai fungsi

ginjal untuk mempertahankan homeostatik adalah dengan mengatur volume

cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan sistem

pengaturan hormonal (Syaifuddin, 2000).

2.2.1 Struktur Ginjal

Gambar 2.2.1 Gambaran makroskopis ginjal (Sumber: Robbins & Kumar, 2005)

Struktur ginjal dilingkupi oleh selaput tipis dari jaringan fibrosa yang rapat dan

halus. Di dalamnya terdapat struktur-struktur ginjal. Terdiri atas bagian korteks

tersusun atas limabelas atau enambelas massa berbentuk piramida yang disebut

piramid ginjal. Puncaknya langsung mengarah ke hilus dan berakhir di kalises.

Kalises ini menghubungkannya dengan pelvis ginjal. Struktur halus ginjal terdiri

atas banyak nefron yang merupakan satuan-satuan fungsional ginjal dan

diperkirakan ada 1.000.000 nefron dalam setiap ginjal. Setiap nefron, mulai

sebagai berkas kapiler (Badan malphigi atau glomerulus) yang erat tertanam

dalam ujung atas yang lebar pada nefron. Tubulus ada yang berkelok-kelok ada

pula yang lurus. Bagian pertama tubulus yang berkelok dikenal sebagai tubulus

proksimal dan setelahnya terdapat lengkung Henle, kemudian tubulus itu

berkelok-kelok lagi yang dikenal dengan tubulus distal yang bersambung dengan

tubulus penampung, yang berjalan melintasi korteks dan medula, yang berakhir di

puncak salah satu piramida (Irianto, 2004).

Setiap ginjal memiliki sisi medial cekung, yaitu hilum, tempat saraf masuk

juga tempat pembuluh darah, pembuluh limfa, dan ureter keluar. Ginjal juga

memiliki sisi medial yang cembung yang di dalamnya terdapat pelvis renis, ujung

ureter yang melebar, dibagi dalam dua atau tiga kaliks mayor dan beberapa

cabang yang lebih kecil, kaliks minor, yang muncul dari setiap kaliks mayor

(Gambar 2). Dari dasar setiap piramid medula, terjulur berkas-berkas tubulus

paralel, yaitu berkas medula, yang menyusup ke dalam korteks. Setiap berkas

medula terdiri atas satu atau lebih duktus koligens bersama bagian lurus beberapa

nefron. Massa jaringan korteks yang mengelilingi setiap piramid medula

membentuk sebuah lobus renis, dan jaringan korteks juga terdapat di antara

piramid medula, struktur ini disebut kolumna Bertin (Junquiera dkk., 2005).

2.2.2 Pembuluh Darah pada Ginjal

Struktur ginjal berisi pembuluh darah (Gambar 3). Arteri renalis membawa darah

bersih dari aorta abdominalis ke ginjal. Cabang-cabang arteri beranting banyak di

dalam ginjal dan menjadi arteriola aferen yang masing-masing membentuk simpul

dari kapiler-kapiler di dalam salah satu badan malphigi, itulah glomerulus.

Pembuluh aferen kemudian tampil sebagai arteriola aferen yang

ini kemudian bergabung untuk membentuk vena renalis yang membawa darah

dari ginjal ke vena cava inferior. Oleh karena itu, darah yang beredar dalam ginjal

mempunyai dua kelompok kapiler yang bertutjuan agar darah dapat lebih lama

berada di sekitar tubulus uriniferus (Irianto, 2004).

Menurut Syaifuddin (2000), ginjal mendapat darah dari arteri renalis yang

merupakan cabang dari aorta abdominalis sebelum masuk ke dalam massa ginjal.

Arteri renalis memiliki cabang yang besar, arteri anterior dan arteri renalis

posterior. Cabang anterior memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventral dan

cabang posterior memberikan darah untuk ginjal posterior dan bagian dorsal. Di

antara kedua cabang ini terdapat suatu garis (Brudels line) yang terdapat di

sepanjang largo lateral dari ginjal. Pada garis ini tidak terdapat pembuluh darah

sehingga kedua cabang ini akan menyebar sampai ke bagian anterior dan bagian

posterior dari colisis (kalises) sampai ke bagian ginjal, terletak diantara piramid

yang disebut dengan arteri aquarta. Pembuluh ini akan bercabang menjadi arteri

interlobularis yang berjalan tegak ke dalam korteks berakhir sebagai vasa aferen

glomerulus untuk 1-2 glomerulus, pleksus kapiler sepanjang tubulus melingkar di

dalam korteks tanpa berhubungan dengan glomerulus, dan pembuluh darah

menembus kapsula Bowman.

Darah yang membawa sisa-sisa hasil metabolisme tubuh difiltrasi di dalam

glomerulus kemudian ditubuli ginjal, beberapa zat yang masih diperlukan tubuh

mengalami reabsorbsi dan zat-zat hasil sisa metabolisme mengalami sekresi

bersama air membentuk urin. Setiap hari tidak kurang 180 liter cairan tubuh

difiltrasi di glomerulus dan menghasilkan urin 1-2 liter (Nasution, 2010).

2.2.3 Histologi Ginjal

Secara anatomis ginjal terbagi menjadi 2 bagian yaitu korteks dan medula ginjal.

Di dalam korteks terdapat berjuta-juta nefron. Sedangkan di dalam medula banyak

terdapat duktuli ginjal. Nefron terdiri atas, tubulus kontortus proksimalis, badan

malphigi, tubulus kontortus distalis, segmen tipis dan tebal ansa Henle, dan

Gambar 2.2.3.1 Ginjal dan Nefron

(Sumber: Cotran dkk, 2007)

Korteks ginjal terdiri dari pars konvulata dan pars radiata. Pars konvulata

tersusun dari korpuskuli ginjal dan tubuli yang membentuk labirin kortikal. Pars

radiata tersusun dari bagian-bagian lurus yaitu segmen lurus tubulus proksimal

dan segmen lurus tubulus distal dari nefron dan duktus koligens (Maulana, 2010).

Gambar 2.2.3.2 Histologi Ginjal (Sumber: Nasution, 2010)

Badan malphigi terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus

viseral dan kapsula Bowman merupakan lapisan parietal. Lapisan viseral

mempunyai sel yang disebut podosit, dimana dari badan selnya keluar beberapa

tonjolan primer dan dari tonjolan primer keluar banyak tonjolan sekunder.

Arteriol afferen masuk kedalam badan malphigi dan arteriol efferen keluar dari

badan malphigi. Dari arteriol afferen bercabang menjadi banyak kapiler. Antara

lapisan viseral dan lapisan parietal terdapat ruang kosong yang berisi cairan, dan

selanjutnya cairan itu dikeluarkan melalui tubulus kontortus proksimal (Junqueira

dkk, 1995). Ruangan dalam kapsula Bowman disebut ruang Bowman (ruang

urinarius) yang menampung cairan yang disaring melalui dinding kapiler dan

lapisanviseral. Glomerulus berhubungan dengan kapsula Bowman di bagian

dalam melalui lapisan viseral yang tersusun oleh modifikasi sel-sel epitel yang

disebut podosit. Dinding luar yang mengelilingi ruang Bowman tersusun oleh

sel-sel epitel skuamous simpleks yang membentuk lapisan parietal (Stevens & Lowe,

2005; Gartner & Hiatt, 2007).

Menurut Junqueira dkk (1995), tubulus kontortus proksimal keluar dari

badan malphigi, dibatasi oleh sel epitel selapis kubus. Lumennya kecil. Apeks sel

yang menghadap lumen mempunyai banyak mikrofili yang panjangnya sekitar 1

um yang membentuk brush border, sitoplasma sel granular dan sel sangat

terwarnai oleh eosin. Tubulus kontortus distal mempunyai perbedaan-perbedaan

dibandingkan tubulus kontortus proksimal. Perbedaan-perbedaannya dalam hal

ukuran lumen tubulus distal lebih besar dibandingkan tubulus proksimal. Ukuran

sel tubulus distal lebih kecil dibandingkan tubulus proksimal. Brush border pada

tubulus distal tidak ada. Sel tubulus distal kurang asidofil dibandingkan sel-sel

tubulus proksimal (kurang terwarnai oleh eosin). Lengkung Henle berbentuk

huruf U dan mempunyai segmen yang tipis dan diikuti dengan segmen yang

tebal. Bagian tipis lengkung Henle merupakan lanjutan dari tubulus kontortus

proksimal yang mempunyai garis tengah 12 um, tetapi lumennya lebar karena

dindingnya terdiri dari sel epitel gepeng yang intinya menonjol ke dalam lumen.

Urin berjalan dari tubulus kontortus distal ke tubulus koligens. Tubulus koligens

dibatasi oleh epitel kubus dan bergaris tengah sekitar 40 um. Ketika menembus

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2011 sampai Maret 2013

di Laboratorium Struktur Hewan, Departemen Biologi, dan Laboratorium Kimia

Organik Bahan Alam, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Medan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk pemeliharaan hewan uji dan pemberian perlakuan

yaitu kandang hewan, tempat makan dan minum hewan, jarum gavage, neraca

timbangan, dan alat tulis. Alat yang digunakan dalam pembuatan bahan uji yaitu

blender, kertas saring, spatula, botol, Erlenmeyer, dan rotavapor. Untuk

pembuatan sediaan mikroskopis digunakan jarum pentul, bak bedah, dissecting

set, sample cup, aluminium foil, oven, mikrotom, kuas, hot plate, gelas ukur,

beaker glass, botol zat, chamber, object glass, cover glass, kertas label dan botol

balsem. Alat yang digunakan untuk pengamatan yaitu mikroskop binokuler,

kamera digital, timbangan digital, dan alat tulis,

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan hewan uji dan pemberian

perlakuan yaitu mencit betina dewasa (Mus musculus L.) strain DDW yang

bunting, pakan, sekam, ekstrak andaliman 2 %, 4%, 6%, dan pelarut CMC

(carboxyl metil cellulose) 1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bahan uji

yaitu buah andaliman (Zanthoxzyllum acanthopodium DC.) dan pelarut n-heksan.

Bahan yang digunakan untuk pembuatan sediaan mikroskopis yaitu larutan NaCl

0,9%, larutan Bouin, alkohol 100%, 96%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%,

3.3 Prosedur Percobaan

3.3.1 Pembuatan Bahan Uji

Buah andaliman diperoleh dari daerah Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara.

Buah andaliman yang masih bercampur dipisahkan untuk memperoleh buah yang

masih segar kemudian dikeringkan dalam suhu kamar sampai kering. Buah yang

telah kering diblender hingga menjadi simplisia (serbuk), kemudian dimasukkan

ke dalam stoples dan disimpan pada suhu kamar. Simplisia yang telah dihasilkan

dimaserasi dengan cara memasukkan simplisia ke dalam botol dan ditambahkan

pelarut n-heksan sampai terendam. Campuran tersebut diaduk dan dibiarkan

selama ± 1 malam. Hasil maserasi disaring dengan kertas saring dan diperoleh

filtrat. Residu yang ada direndam kembali dengan pelarut n-heksan. Hal ini

dilakukan secara berulang hingga diperoleh filtrat jernih. Kemudian filtrat yang

diperoleh dipisahkan dengan rotavapor sehingga dihasilkan ekstrak kental.

Ekstrak kental yang telah dirotavapor di tempatkan ke dalam beakerglass

dan ditutup dengan alumunium foil, lalu dimasukkan ke dalam freezer untuk

mencegah kerusakan ekstrak. Ekstrak andaliman tidak larut dalam air, maka untuk

mendapat campuran yang homogen digunakan suatu pelarut yaitu carboxyl metil

cellulosa (CMC) dengan konsentrasi 1% (1 mL CMC dilarutkan dalam 100 mL

aquadest) sehingga dihasilkan ekstrak yang diinginkan. Lalu dibuat dosis yang

telah dimodifikasi dengan cara melarutkan ekstrak buah andaliman 2% dalam 1%

CMC, 4% dilarutkan dalam 1% CMC, dan 6% dilarutkan dalam 1% CMC

(Chairul et al., 1992; Pratiwi, 2006).

3.3.2 Persiapan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan mencit betina (Mus musculus L.) strain DDW.

Disediakan satu ekor mencit jantan lalu ditempatkan dalam kandang yang berisi

enam ekor mencit betina yang sedang estrus selama satu malam. Sumbat vagina

menyatakan telah terjadi kopulasi atau perkawinan mencit antara mencit jantan

dan mencit betina dan ditetapkan sebagai hari ke-0 (nol) kebuntingan (Taylor,

mencit yang berumur ± tiga minggu dipisahkan dari induknya dan dipelihara

dalam kandang terpisah dengan memisahkan antara mencit jantan dan betina.

Kandang yang terbuat dari plastik yang diberi alas sekam yang dilakukan

pergantian sekam dua kali seminggu. Pemberian pakan dan minum dilakukan

setiap hari secara ad-libitum (Sabri et al, 2007). Mencit betina yang sudah

berumur ± 12 minggu dengan kisaran berat badan ± 25-30 g kemudian

dikawinkan dengan mencit jantan. Apabila terjadi sumbat vagina pada mencit

betina maka dinyatakan sebagai hari ke-0 (nol) kebuntingan (Taylor, 1986).

Mencit yang bunting dari perkawinan tersebut siap untuk diberi perlakuan.

3.3.3 Pemberian Perlakuan

Pemberian bahan uji dilakukan pada mencit betina (Mus musculus L.)

yang sedang bunting dengan menggunakan jarum gavage (Hrapkiewicz &

Medina, 2007). Pemberian dilakukan selama 10 hari kebuntingan. Volume

pemberian ekstrak sebanyak 0,3 ml/ekor/hari. Kemudian mencit dibunuh dengan

cara dislokasi leher pada saat mencapai 18 hari kebuntingan. Selanjutnya mencit

dibedah, diambil organ ginjal dan dicuci dalam larutan fisiologis (NaCl 0,9%) lalu

ditimbang, setelah itu dimasukkan ke dalam larutan Bouin.

3.3.4 Rancangan Penelitian

Tabel 3.3.4 Model Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap

(RAL). Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30

Perlakuan Konsentrasi Lama Waktu

Pemberian

Jumlah Mencit

Kontrol (P0) - - 6 ekor

Kontrol Pelarut (P1) CMC 1 % 10 hari kebuntingan 6 ekor

Perlakuan (P2) 2% 10 hari kebuntingan 6 ekor

Perlakuan (P3) 4% 10 hari kebuntingan 6 ekor

ekor mencit strain DDW yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu umur 2-3 bulan,

berat badan 25-30 g, dan tidak terdapat abnormalitas anatomi yang tampak.

Setelah mengalami masa adaptasi selama 1 minggu, sampel secara random dibagi

menjadi lima kelompok yang terdiri atas kelompok kontrol, kelompok kontrol

pelarut dan 3 kelompok perlakuan.

Kelompok P0 (kontrol) mendapatkan pakan standar dan minum berupa air

ledeng secara ad-libitum. Kelompok Kontrol Pelarut (P1) diberi pakan standar dan

CMC 1%. Sedangkan kelompok perlakuan P2, P3, P4) masing-masing diberi

pakan standar, air ledeng dan ekstrak N-heksan andaliman dengan konsentrasi

2%, 4%, dan 6%. Setelah perlakuan, pada hari kedelapan belas mencit dibunuh

dengan cara dislokasi leher, kemudian diambil organ ginjalnya, dicuci dengan

larutan NaCl 0,9% lalu difiksasi dengan Bouin dan diproses mengikuti metode

parafin dengan pewarnaan HE. Dari setiap organ diamati di bawah mikroskop

dalam 5 lapangan pandang, yaitu pada keempat sudut dan bagian tengah preparat,

dengan perbesaran 400x. Sasaran yang dibaca adalah tubulus proksimal ginjal.

Penghitungan kerusakan tubulus proksimal menggunakan rumus (n/m) x

100%, dimana n adalah jumlah tubulus proksimal yang telah menutup dalam satu

lapangan pandang sedangkan m adalah jumlah seluruh tubulus proksimal yang

terdapat dalam satu lapangan pandang (Sihardo, 2006).

3.3.5 Penimbangan Berat Ginjal

Setelah mendapat perlakuan mencit didislokasi kemudian dibedah. Diambil

salah satu ginjal secara acak. Organ ginjal diambil dan ditimbang pada timbangan

elektronik.

3.3.6 Pembuatan Preparat Ginjal dengan Metode Parafin

Mencit (Mus musculus L.) didislokasi dan dibedah. Diambil organ ginjal,

ditimbang dan dicuci dengan larutan NaCl 0,9% kemudian difiksasi selama

seminggu dengan larutan Bouin. Setelah difiksasi, ginjal dicuci dengan alkohol

alkohol 70 % selama 1 malam. Setelah direndam semalaman dilakuan dehidrasi

dengan merendam organ ginjal sambil dishaker dengan menggunakan alkohol

bertingkat, yaitu dari alkohol 70%, 80%, 96% dan 100% (absolut) selama 1 jam

pada masing-masing konsentrasi. Setelah itu organ ginjal direndam di dalam

xylol selama 1 malam. Organ ginjal yang telah direndam 1 malam di dalam xylol

kemudian diambil dan direndam dalam xylol lagi selama 1 jam pada suhu kamar,

lalu dipindahkan lagi ke dalam xylol yang baru selama 1 jam. Setelah itu organ

ginjal direndam ke dalam parafin murni I, parafin murni II, dan parafin murni III

masing-masing selama 1 jam pada suhu 60°C.

Setelah melewati tahap-tahap tersebut barulah memasuki tahap embedding

atau penanaman organ ke dalam parafin. Parafin baru yang telah cair dituang ke

dalam kotak yang telah disediakan, kemudian ginjal ditanam dalam kotak yang

telah berisi parafin dan diatur posisinya lalu diberi label. Dibiarkan sampai dingin

sehingga membentuk blok parafin. Blok-blok tersebut selanjutnya dirapikan pada

holder yang terbuat dari kayu berukuran 3x2x3 cm yang berbentuk balok. Setelah

itu dilakukan pemotongan atau cutting dengan memotong blok-blok parafin yang

telah diholder pada mikrotum sehingga membentuk pita-pita parafin dengan

ukuran ketebalan 6 µm. Kemudian dilakukan penempelan, yaitu dengan

mengambil beberapa pita parafin, kemudian diletakkan pada object glass, dan

dicelupkan pada air dingin dan kemudian pada air hangat. Lalu diletakkan di atas

hotplate beberapa detik untuk melekatkan pita parafin pada object glass. Setelah

tahap ini selesai barulah memasuki tahap pewarnaan. Object glass dicelupkan

pada xylol sampai parafin habis kira-kira selama 5 menit. Lalu ke dalam alkohol

bertingkat dengan konsentrasi menurun, yaitu dari alkohol absolut, 96%, 80%,

70%, 60%, 50%, 40%, 30% kemudian ke dalam aquadest. Dimana

masing-masing konsentrasi dicelupkan ± 3-5 detik.

Setelah itu, sediaan dimasukkan ke dalam larutan pewarna hematoksilin

selama beberapa detik, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dimasukkan ke

dalam alkohol 30%, 40 %, 50%, 60 %, dan 70%, lalu dimasukkan ke dalam

larutan pewarna eosin selama beberapa detik, dilanjutkan ke dalam alkohol 80%,,

90%, dan alkohol absolute. Setelah itu, dilap dengan kertas tisu dan dimasukkan

tisu. Kemudian preparat diberi canada balsam agar awet dan melekat pada cover

glass, diusahakan agar tidak terdapat gelembung udara saat menutup preparat

dengan cover glass. Preparat yang telah diwarnai kemudian diberi label dan

diamati kerusakannya khususnya pada tubulus proksimal di bawah mikroskop.

3.4 Parameter Pengamatan

3.4.1 Berat Ginjal

Pengamatan berat ginjal dilakukan dengan cara menimbang organ ginjal

mencit betina pada timbangan elektronik. Dari satu ekor mencit betina diambil

satu organ ginjal. Ginjal dipilih secara acak tanpa membedakan antara ginjal kiri

dan kanan. Berat ginjal dari ke enam ekor mencit pada tiap perlakuan kemudian

dirata-ratakan dan dicatat hasilnya hingga diperoleh data.

3.4.2 Kerusakan Tubulus Proksimal Ginjal

Preparat ginjal dibuat dengan metode blok parafin dengan pewarnaan HE.

Dari setiap organ ginjal yang diambil, dibuat dua preparat kemudian dilakukan

pengamatan. Setiap preparat diamati di bawah mikroskop dalam 5 lapangan

pandang, yaitu dengan menggeser preparat ke kiri atas, kiri bawah, tengah, kanan

atas, dan kanan bawah dengan perbesaran 400x. Sasaran yang dibaca adalah

tubulus proksimal ginjal yang mengalami kerusakan berupa edema atau

pembengkakan hingga lumen menutup. Pada setiap lapangan pandang dihitung

jumlah tubulus proksimal yang rusak, kemudian dirata-ratakan dan dihitung

persentase kerusakannya lalu dicatatat pada buku data.

3.4.3 Diameter Tubulus Proksimal yang Menutup

Tubulus proksimal yang menutup dari setiap preparat dipilih secara acak

sebanyak 20 buah, kemudian diukur diameternya. Ukuran diameter yang

3.5 Analisis Statistik

Data yang didapat dari setiap parameter (variabel) pengamatan, yaitu berat

ginjal, penutupan tubulus proksimal, dan diameter tubulus proksimal yang

menutup dicatat dan disusun ke dalam bentuk tabel. Data kuantitatif (variabel

dependen) yang didapatkan yaitu rerata dan standart deviasi dari berat ginjal,

penutupan tubulus proksimal, dan diameter tubulus proksimal yang menutup diuji

dengan bantuan progr statistik komputer yakni progr SPSS release 16. Urutan uji

diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Apabila data yang diperoleh

homogen dan normal (p>0,05) maka dilanjutkan dengan uji sidik ragam

(ANOVA), jika berbeda nyata (p<0,05) maka dilanjutkan dengan uji Post

Hoc-Bonferroni. Tetapi apabila hasil uji homogenitas dan normalitas menunjukkan

tidak homogen atau tidak normal, maka data tersebut ditransformasi sebanyak 3

kali. Apabila tetap tidak homogen atau tidak normal (p<0,05) maka dilanjutkan

dengan uji non parametrik (Kruskal-Wallis). Setelah itu untuk melihat perbedaan

antara 2 perlakuan (kontrol dan ekstrak andaliman) dilakukan uji Mann-Whitney

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Berat Ginjal Mencit

Hasil pengamatan terhadap berat ginjal mencit betina hamil dengan

perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman dengan perbedaan konsentrasi telah

dilakukan uji analisis statistik Dari data tersebut diperoleh bahwa rata-rata berat

ginjal mencit yang diberi perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman terjadi

penurunan bila dibandingkan dengan kontrol blank (P0) dan kontrol pelarut (P1).

Rata-rata berat ginjal mencit pada P0 (0,260 g) dan P1 ( 0,250 g). Sedangkan

rata-rata berat ginjal mencit pada P2 (0,230 g), pada P3 (0,220 g), dan pada P4 (0,218

g). Grafiknya dapat dilihat pada Gambar 4.1.1

Gambar 4.1. Berat Ginjal Mencit yang diberi ekstrak n-heksan buah andaliman pada konsentrasi yang berbeda. P0= Kontrol Blank (mencit tidak diberi perlakuan apapun selain pakan); P1 = Kontrol Pelarut (pemberian CMC 1%); P2, P3 dan P4= Perlakuan dengan konsentrasi ekstrak N-heksan buah andaliman 2%, 4%, dan 6%; huruf yang berbeda pada perlakuan berbeda menunjukkan berbeda nyata; satuan dalam gram (g).

a

a ab b

Hasil analisis statistik antara kontrol blank (P0) dan kontrol pelarut (P1)

menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata, antara perlakuan P2 dengan P0 dan

P1 terdapat perbedaan yang tidak signifikan, namun antara perlakuan P3 dan P4

dengan perlakuan P0 dan P1 menunjukkan perbedaan yang signifikan (p<0,05).

Penurunan berat ginjal terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak

pada kelompok perlakuan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor pertama, kandungan minyak atsiri ekstrak n-heksan buah andaliman

mempengaruhi permeabilitas sel epitel ginjal, sehingga menyebabkan gangguan

pada proses penyerapan air, yang menyebabkan menurunnya bobot ginjal.

Menurut Cotran et al., (2007), penyerapan air kembali (reabsobsi) dilakukan oleh

seluruh pembuluh renalis, namun reabsorbsi terbesar terjadi di tubulus proksimal

dengan cara osmosis yang disebut dengan reabsorbsi obligat. Reabsorbsi air

sangat dipengaruhi oleh permeabilitas membran. Semakin tinggi permeabilitas

membran, semakin banyak air yang diserap oleh ginjal. Dan sebaliknya, semakin

rendah permeabilitas membran, semakin sedikit air yang diserap oleh ginjal.

Dalam hal ini, senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak n-heksan buah

andaliman mungkin mempengaruhi permeabilitas membran tubulus proksimal

terhadap penyerapan air sehingga berpengaruh terhadap berat ginjal.

Faktor kedua, pada penelitian ini ditemukan adanya jaringan tubulus

proksimal yang mengalami kematian (nekrosis), kemungkinan ada juga jaringan

lain selain tubulus proksimal yang mengalami nekrosis. Rusaknya

jaringan-jaringan pada ginjal ini akan menyebabkan bobot ginjal berkurang. Menurut

Anggriani (2008), sel epitel tubulus mudah hancur karena kontak dengan bahan

toksik yang diekskresi melalui ginjal. Perubahan struktur histologis ginjal ini

dipengaruhi oleh jumlah senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Apabila kerusakan

yang bersifat reversible seperti necrosis tubular acute (NTA) dibiarkan dan terus

berlanjut, akan diikuti dengan proses vasokonstriksi arterial praglomerolus, yang

dapat menyebabkan iskemik. Iskemik menyebabkan berbagai perubahan struktur

dan fungsi dari sel epitel, dari kerusakan yang reversibel hingga kerusakan yang

bersifat irreversibel yang ditandai dengan terjadinya nekrosis dan apoptosis

(Sarjadi, 2003). Terjadinya kerusakan jaringan ginjal inilah yang juga mungkin

4.2 Penutupan Tubulus Proksimal

Hasil pengamatan terhadap persentase penutupan tubulus proksimal ginjal mencit

betina hamil dengan perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman dengan

perbedaan konsentrasi telah diuji analisis statistik. Dari data tersebut diperoleh

bahwa bahwa rata-rata persentase penutupan tubulus proksimal yang diberi

perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman terjadi peningkatan bila dibandingkan

dengan kontrol blank (P0) dan kontrol pelarut (P1). Rata-rata jumlah penutupan

Tubulus proksimal pada P0 (41,84 %) dan P1 (43,91 %). Sedangkan rata-rata

persentase penutupan tubulus proksimal pada P2 (61,49 %), pada P3 (80,68 %),

dan pada P4 (62,61 %). Grafik dapat dilihat pada Gambar 4.2.1.

Gambar 4.2.1 Persentase Penutupan Tubulus Proksimal setelah diberi ekstrak n-heksan buah andaliman pada konsentrasi yang berbeda. P0 = Kontrol Blank (mencit tidak diberi perlakuan apapun selain pakan); P1 = Kontrol Pelarut (pemberian CMC 1%); P2, P3 dan P4= Perlakuan dengan konsentrasi ekstrak n-heksan buah andaliman 2%, 4%, dan 6%; huruf yang berbeda pada perlakuan berbeda menunjukkan berbeda nyata; satuan dalam persen (%).

Hasil analisis statistik antara perlakuan kontrol blank (P0) dengan kontrol

pelarut (P1) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Namun antara

perlakuan P0 dan P1 dengan perlakuan ekstrak n-heksan 2% (P2), 4% (P3), dan

6% (P4) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan penutupan

a a

b

c

tubulus proksimal. Demikian pula terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) antara

perlakuan P3 dengan perlakuan P2 dan P4. Peningkatan persentase penutupan

tubulus proksimal yang terjadi pada P3 sebesar 80,68 % sedangkan pada P2

sebesar 61,49 % dan P4 sebesar 62,61 %. Hasil pengamatan histologis tubulus

proksimal ginjal (ren) mencit dapat dilihat pada Gambar 4.2.2.

Gambar 4.2.2. Gambar Histologi Ren Mencit, Pewarnaan HE, Perbesaran 400. Keterangan: A. Kontrol: 1. Tubulus Proksimal Normal, 2. Tubulus Proksimal Menutup (Nekrosis); B. Perlakuan: 1. Tubulus Proksimal menutup (Nekrosis)

Pada kelompok kontrol dapat ditemukan tubulus proksimal normal

maupun yang menutup (Gambar 4.2.2A). Tubulus proksimal yang menutup pada

kelompok normal merupakan hal yang dapat terjadi karena setiap sel atau

jaringan pasti memiliki kontak dengan senyawa-senyawa yang masuk ke dalam

tubuh baik melalui makanan, minuman, dan lingkungan yang dapat menyebabkan

1

2

2

1

A

perubahan struktur, namun hal ini bukan merupakan masalah selama tidak atau

belum menimbulkan perubahan fungsi fisiologis jaringan. Menurut Sarjadi et al.,

(2003), pembengkakan pada tubulus proksimal merupakan gejala kerusakan

paling ringan yang disebut degenerasi albuminosa (cloudy swelling) dimana

perubahan dapat kembali menjadi normal seperti semula. Sedangkan pada

kelompok perlakuan ditemukan peningkatan jumlah tubulus proksimal yang

menutup, dapat dilihat pada Gambar 4.2.2B. Pada Gambar dapat dilihat perubahan

yang terjadi pada tubulus proksimal dimana lumen mengalami penutupan dan

terjadi pembengkakan pada sel tubulus. Peningkatan persentase penutupan lumen

pada tubulus proksimal ini diduga karena terdapat berbagai senyawa kimia seperti

terpenoid, alkaloid, dan flavonoid pada buah andaliman yang memberikan efek

toksik terhadap organ ginjal mencit sehingga menyebabkan pembengkakan pada

tubulus proksimal (Panjaitan, 2012). Terjadinya kerusakan tubulus proksimal

mencit setelah pemberian ekstrak n-heksan andaliman ini sesuai dengan teori

bahwa proses ekskresi obat yang berlangsung pada suatu organ dapat

menimbulkan dampak buruk bagi organ itu sendiri (Robbins & Kumar, 1995).

Ginjal menerima darah sebesar 20% dari curah jantung melalui arteri

renalis. Tingginya aliran darah yang menuju ginjal inilah yang menyebabkan

berbagai macam obat dan bahan kimia dalam sirkulasi sistemik dikirim ke ginjal

dalam jumlah yang besar. Faktor lain yang mungkin menyebabkan kerusakan

ginjal adalah kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan substansi xenobiotik

di dalam sel. Jika suatu zat kimia disekresi secara aktif dari darah ke urin, zat

kimia terlebih dahulu diakumulasikan dalam tubulus proksimal atau jika substansi

kimia ini direabsorbsi dari urin maka akan melalui sel epitel tubulus dengan

konsentrasi tinggi. Proses pemekatan tersebut zat-zat toksik ini akan terakumulasi

di ginjal dan menyebabkan kerusakan bagi ginjal (Hodgson & Levi, 2001).

Proses ekskresi senyawa-senyawa yang bersifat toksik dapat menyebabkan

kerusakan tubulus, berupa Necrosis Tubular Accute (NTA) yang bersifat

reversibel karena sel-sel epitel tubulus proksimal kemampuan daya regenerasi

yang baik. Secara histologi kerusakan tersebut ditandai dengan destruksi sel epitel

tubulus proksimal, namun membrana basalis tubuli pada umumnya masih baik.

diekskresi melalui ginjal (Wijaya & Miranti, 2005). Sel-sel epitel tubulus

proksimal akan membengkak dengan sitoplasma granuler karena pergeseran air

ekstraselular ke dalam sel (Robbins & Kumar, 1995). Pergeseran cairan ekstra

selular ke dalam sel tubulus proksimal ini terjadi karena toksin menyebabkan

perubahan muatan listrik permukaan sel epitel tubulus, transpor aktif ion dan asam

organik, dan kemampuan untuk mengkonsentrasikannya hingga mengakibatkan

tubulus rusak, aliran kemih terganggu, tekanan intra tubulus meningkat, kecepatan

filtrasi glomerulus menurun (Wijaya & Miranti, 2005). Hal inilah yang

kemungkinan menyebabkan sel tubulus proksimal membengkak dan mengalami

penyempitan hingga menutup pada penelitian ini.

Selain tubulus yang menutup, pada pengamatan juga ditemukan adanya

kerusakan lain seperti hipertrofi, nekrosis dan serosis. Menurut Arifin et al.,

(2004), nefron ginjal akan mengalami hipertropi apabila mendapat beban kerja

yang besar. Hipertropi pada nefron ini dapat terjadi karena menggantikan fungsi

nefron lain yang telah hancur dan rusak, sehingga hemostatis tubuh tidak

terganggu meskipun sejumlah nefron yang lain telah rusak. Nekrosis ditandai

dengan penyerapan warna oleh inti yang berkurang serta terlepasnya sel-sel

tubulus kedalam lumen. Sedangkan serosis merupakan kematian sel yang bersifat

parah dan dapat meluas yang ditandai dengan hilangnya inti sel atau kekosongan

pada jaringan dimana jaringan tersebut digantikan oleh jaringan parut (jaringan

ikat) yang sebelumnya mengalami lisis dan nekrosis (Mayori et al., 2013)

Selain menimbulkan kerusakan tubulus secara langsung, zat-zat toksik

juga memiliki kemampuan untuk merusak tubulus dengan cara mempengaruhi

sistem hemodinamik. Beberapa zat toksik dapat merubah hemodinamik intrarenal

yang memicu terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi berkepanjangan

mengakibatkan hipoksia pada medula dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan

tubulus (Pratita, 2008). Komposisi dari ekstrak buah andaliman mengandung

zat-zat toksik yang merusak ginjal (nephrotoxic agent). Zat-zat nefrotoksik ini

merusak ginjal melalui dua mekanisme yaitu merusak tubulus ginjal secara

langsung maupun perubahan hemodinamik. Kandungan apa dalam buah

andaliman yang menyebabkan kerusakan ginjal dan mekanisme mana yang lebih

4.3 Diameter Tubulus Proksimal yang Menutup

Telah dilakukan uji analisis statistik terhadap hasil pengamatan terhadap diameter

tubulus proksimal ginjal mencit betina hamil yang menutup dengan perlakuan

ekstrak n-heksan buah andaliman dan dengan konsentrasi yang berbeda-beda.

Dari data tersebut diperoleh bahwa rata-rata diameter tubulus proksimal yang

menutup pada perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman terjadi peningkatan

bila dibandingkan dengan kontrol blank (P0) dan kontrol pelarut (P1). Rata-rata

diameter tubulus proksimal pada P0 (12,38 µm) dan P1 (12,66 µm). Sedangkan

rata-rata diameter tubulus proksimal pada P2 (14,92 µm), pada P3 (14,09 µm) dan

pada P4 (13,83 µm). Grafik dapat dilihat pada Gambar 4.3.1.

Gambar 4.3.1 Diameter Tubulus Proksimal yang Menutup setelah diberi ekstrak N-heksan buah andaliman pada konsentrasi yang berbeda. P0= Kontrol Blank (mencit tidak diberi perlakuan apapun selain pakan); P1 = Kontrol Pelarut (pemberian CMC 1%); P2, P3 dan P4= Perlakuan dengan konsentrasi ekstrak n-heksan buah andaliman 2%, 4%, dan 6%; huruf yang berbeda pada perlakuan berbeda menunjukkan berbeda nyata; satuan dalam mikrometer (µm).

Hasil analisis statistik antara perlakuan ekstrak n-heksan dan kontrol blank

(P0) dan kontrol pelarut (P1) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)

terhadap pertambahan diameter tubulus proksimal yang menutup. Pertambahan

a b

ab

diameter yang paling besar terdapat pada perlakuan P2. Berikut gambar hasil

pengamatan terhadap pertambahan diameter tubulus proksimal.

Gambar 4.3.2. Gambar Histologi Ren Mencit, Pewarnaan HE, Perbesaran 400x. Keterangan: A. Diameter Kontrol (P0); B. Diameter Perlakuan 2% (P2).

Pertambahan diameter tubulus proksimal diduga terjadi karena adanya

penumpukan cairan pada tubulus proksimal yang membuat dinding tubulus

semakin membengkak karena masuknya cairan ekstra selular ke dalam sel.

Diameter terbesar terdapat pada P2 yaitu 14.92, sedangkan pada P3 dan P4

diemeter kembali mengecil yaitu 14.09 pada P3 dan 13.83 pada P4. Namun, pada

P3 dan P4 srtuktur jaringan terlihat lebih mengalami kerusakan (Gambar 4.3.3).

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan konsentrasi ekstrak andaliman

yang diberikan tidak lagi hanya mempengaruhi penutupan tubulus proksimal

tetapi juga menyebabkan kerusakan jaringan ikat yang cukup parah. Tubulus

A

proksimal yang menutup kelihatan lebih kecil namun kehilangan jaringan

disekitarnya (tampak seperti ruang-ruang kosong pada gambar).

P3 P4

Gambar 4.3.3. Histologis Ren Mencit, P3 dan P4, Pewarnaan HE, Perbesaran 400x.

Menurut Robbins & Kumar (1995), edema tubulus proksimal adalah

manifestasi awal dari jejas. Gambaran mikroskopis ini berupa sel-sel epitel

tubulus proksimal yang membengkak dengan sitoplasma granuler karena terjadi

pergeseran air ekstraseluler ke dalam sel. Pergeseran cairan ini terjadi karena

toksin menyebabkan perubahan muatan listrik permukaan sel epitel tubulus,

transpor aktif ion dan asam organik, dan kemampuan mengkonsentrasikan dari

ginjal. Pembengkakan ini mendorong lumen hingga menyebabkan lumen tubulus

proksimal mengalami penyempitan dan menutup (Wijaya & Miranti, 2005)..

Menurut Robbins & Kumar (1995), gambaran mikroskopis ginjal yang

mengalami kerusakan tampak degenerasi tubulus proksimal berupa edema epitel

tubulus tetapi membrana basalis tetap utuh. Tanda awal dari nekrosis tubular akut

ditandai dengan degenerasi albuminosa dimana epitel tubulus proksimal akan

mengalami pembengkakan sehingga menutup lumen tubulus. Namun jika toksin

terus menerus masuk dapat membuat tubulus proksimal lebih mengalami

kerusakan. Kerusakan ini dapat ditandai dengan kerusakan membran basalis dan

kerusakan jaringan lainnya disekitar tubulus. Kerusakan membran basalis ini akan

menyebabkan cairan sel keluar dan sel akan menciut. Selanjutnya, hal ini akan

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Pemberian ekstrak n-heksan andaliman dengan dosis bertingkat pada mencit

betina hamil selama 10 hari telah dapat menurunkan berat ginjal mencit.

b. Pemberian ekstrak n-heksan andaliman dengan dosis 4% pada mencit betina

hamil selama 10 hari sudah dapat merusak struktur atau gambaran histologis

ginjal mencit.

c. Pemberian ekstrak n-heksan andaliman dengan dosis bertingkat pada mencit

betina hamil selama 10 hari telah dapat mempengaruhi diameter tubulus

proksimal ginjal mencit.

5.2 Saran

1. Perlu pertimbangan apabila menggunakan andaliman sebagai bahan

kontrasepsi karenadari hasil penelitian ini diketahui bahwa andaliman dapat

merusak ginjal.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kandungan Zanthoxylum

DAFTAR PUSTAKA

Agustie, M. C. 2006. Pengaruh Pemberian Rumput Mutiara (Hediotys corymbosa) dengan Dosis Bertingkat Terhadap Gambaran Histologis Ginjal Mencit Balb/C. [Artikel Penelitian]. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm. 6.

Anggriani, Y. D. 2008. Pengaruh Pemberian Teh Kombucha Dosis Bertingkat Per Oral Terhadap Gambaran Histologis Ginjal Mencit Balb/C. [Karya Tulis Ilmiah]. Semarang: Diponegoro. Hlm. 5.

Arifin, H., Y. S. Rahmi, dan N. Marusin. 2004. Kajian Toksisitas Ekstrak Etanol Daun Kompri (Symphytum officinale L). Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi. 9 (1): 28-35.

Chairul, Harapini, M., dan Daryati, Y. 1992. Pengaruh Ekstrak Kencur (Kaempferia galanga L.) Terhadap Kehamilan Mencit Putih (Mus musculus L.). Seminar Nasional Indonesia V. Pokjanas. Bandung: Universitas Padjajaran, Bandung dan Laboratorium Treub Puslitbang Biologi LIPI Bogor.

Cotran R. S., Rennke H., dan Kumar V. 2007. Ginjal dan Sistem Penyalurnya. Dalam: Kumar V., Cotran R. S., Robbins S. L. Buku Ajar Patologi Robbins Volume 2. Edisi VII. Jakarta: EGC. Hlm. 572, 594.

Gartner J. P. and Hiatt J. L. 2007. Color Text Book of Histology. 3th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders. Page 437.

Hartley TG. 1966. A revision of the Malesian species of Zanthoxylum (Rutaceae). Journal Arnold Arboretum. 47(3): 2.

Hartono, A. 1995. Prinsip Diet penyakit Ginjal. Edisi IV. Jakarta : ARCAN. Hlm. 9-10.

Hodgson, E. and Levi P.E. 2001. A textbook of modern toxicology. 2nd ed. New York: The McGraw-Hill. Pages 492-500.

Hrapkiewicz, K., dan Medina, L. 2007. Laboratory Animal. USA: Blackwell Publishing. Page. 46, 51.

Irianto, K. 2004. Struktur dan Fungsi Tubuh Manusia untuk Paramedis. Bandung: Yrama Widya. Hlm. 224-226.

Maulana, A.I. 2010. Pengaruh Ekstrak Tauge (Phaseolus Radiatus) Terhadap Kerusakan Sel Ginjal Mencit (Mus Musculus) yang Diinduksi Parasetamol. [Karya Tulis Ilmiah]. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Hlm. 10-14.

Mayori, R., Netty, M., dan Djong, H. T. 2013. Pengaruh Pemberian Rhodamin B Terhadap Struktur Histologis GinjalMencit Putih (Mus musculus L.). Jurnal Biologi Universitas Andalas. 2(1): 3.

Miftakhuromah dan Shinta S. 2009. Potensi Andaliman sebagai bahan antioksidan dan antimikroba alami. Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri. 15(2): 9-10.

Nasution, A. H. 2010. Gambaran Makroskopis dan Mikroskopis Ginjal Mencit (Mus musculus) Akibat Pemberian Pb Asetat dan Rosella (Hibiscus sabdariffa). [Karya Tulis Ilmiah]. Medan: Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hlm. 8-12.

Panjaitan, A.C. 2012. Efek Pemberian Ekstrak Segar dan Ekstrak Etanol Andaliman (Zanthoxyllum acanthopodium DC.) Terhadap Gambaran Histologis Ginjal Mencit (Mus musculus L.) Strain DDW. [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara. Hlm. 45.

Prakoso, R.B. 2008. Pengaruh Pemberian Ekstrak Kunyit (Curcuma domestica) terhadap Gambaran Mikroskopis Ginjal Mencit Balb/C yang Diberi Parasetamol. [Karya Tulis Ilmiah]. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hlm. 7.

Pratita, (2008). Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) dengan Dosis Bertingkat Terhadap Gambaran Histopatologis Ginjal Tikus Putih (Rattus norvegicus B.) Galur Wistart. [Karya Tulis Ilmiah]. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hlm. 13.

Pratiwi. 2006. Pengaruh Ekstrak Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) Terhadap Perkembangan Embrio Mencit (Mus musculus L.) Strain DDW Sejak Praimplantasi Sampai Prenatal. [Skripsi]. Medan: Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara. Hlm. 41.

Robbins, S.L. dan Kumar, V. 1995. Buku Ajar Patologi II (Basic Pathology II). Jakarta: EGC. Hlm. 375, 379.

Sabri, E. 2007. Efek perlakuan ekstrak andaliman (Zanthoxyllum acanthopodium) pada tahap praimplantasi terhadap fertilitas dan perkembangan embrio mencit (Musmusculus L.). Jurnal Biologi Sumatera. 2(2): 4.