GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (

Mus musculus

L.)

STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN

BUAH ANDALIMAN (

Zanthoxylum acanthopodium

DC.) SELAMA

MASA PRA IMPLANTASI DAN PASCA IMPLANTASI

SKRIPSI

EKA PRASETIAWAN

080805006

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (

Mus musculus

L.)

STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN

BUAH ANDALIMAN (

Zanthoxylum acanthopodium

DC.) SELAMA

MASA PRA IMPLANTASI DAN PASCA IMPLANTASI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

EKA PRASETIAWAN

080805006

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (Mus

musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.) SELAMA MASA PRA IMPLANTASI DAN PASCA IMPLANTASI

Kategori : SKRIPSI

Nama : EKA PRASETIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa

: 080805006

Program Studi : SARJANA (S1) BIOLOGI

Departemen : BIOLOGI

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Diluluskan di

Medan, Januari 2013

Komisi Pembimbing :

Pembimbing II Pembimbing I

Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed Dra. Emita Sabri, M.Si NIP. 19660209 199203 1 003 NIP. 19560712 198702 2 002

Diketahui/ Disetujui oleh

Departemen Biologi FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium DC.) SELAMA MASA PRA IMPLANTASI

DAN PASCA IMPLANTASI

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa hasil penelitian ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Januari 2013

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran Histologis Hepar Mencit (Mus Musculus L.) Strain DDW Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum Acanthopodium

DC.) Selama Masa Pra Implantasi Dan Pasca Implantasi”, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Emita Sabri, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta dukungannya hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Salomo Hutahaean, M.Si dan Bapak Riyanto Sinaga, S.Si., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc. selaku Dosen Penasehat Akademik. Ibu Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA USU dan Bapak Drs. Kiki Nurtjahja, M.Sc selaku Sekretaris Departemen Biologi FMIPA USU, Bapak dan Ibu Staff Pengajar Departemen Biologi FMIPA USU. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mizawarti, S.Si selaku Ketua Panitia Seminar Departemen Biologi, Ibu Roslina Ginting dan Bang Hendra Raswin selaku staff administrasi Departemen Biologi FMIPA USU serta Ibu Nurhasni Muluk selaku Analis dan Laboran di Laboratorium Struktur Hewan dan Laboratorium Fisiologi Hewan.

Kepada Ibu Dra. Emita Sabri, M.Si yang selama ini telah menjadi figur ibu dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian beliau. Serta kepada Ibu Masitta Tanjung, S.Si, M.Si yang telah banyak membantu penulis dalam berdiskusi mengenai kegiatan perkuliahan dan penelitian.

Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Katemo dan Party) yang telah memberikan do’a, perhatian, serta cinta dan sayangnya kepada penulis, serta Adikku tersayang (Sandi Pramana) dan seluruh keluarga besar atas do’a dan dukungannya.

Adik-adik penulis di Biologi Bobby, Imam, Zulfan, Lintar, Adam, Mujahidin, Taufik, Nasir, Zubeir, Siska, Wulan, Dila, Nurhayati “Kebi”, Reni, Zuwana, Annisa Willy, Putri, Rahmi, Jais, Noni, dan Intan. Kepada rekan-rekan di Bengkel Fotografi Sains (BFS), Biopalas, Asisten Biologi Dasar, Asisten Struktur Hewan, dan Asisten Genetika.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Medan, Januari 2013

GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) SELAMA MASA PRA IMPLANTASI DAN PASCA IMPLANTASI

ABSTRAK

Penelitian tentang Gambaran Histologis Hepar Mencit (Mus musculus L.) Strain DDW Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) Selama Masa Pra Implantasi Dan Pasca Implantasi telah dilakukan pada bulan Mei 2011 sampai Maret 2012 di Laboratorium Struktur Hewan, Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 kelompok pemberian, yaitu pemberian selama masa pra implantasi 0-3 hari (kelompok A) dan pemberian selama masa pasca implantasi 6-14 hari (kelompok B). Masing-masing kelompok pemberian terdiri dari perlakuan kontrol blank (K0A dan K0B), perlakuan kontrol pelarut CMC 1% (KPA dan KPB), perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman konsentrasi 2% (PA1 dan PB1), 4% (PA2 dan PB2), dan 6% (PA3 dan PB3). Masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ekor hewan uji. Pemberian diberikan melalui oral dengan menggunakan jarum gavage sebanyak 0,3 ml/mecit/hari. Hasil pengamatan terhadap morfologi hepar menunjukkan hepar terlihat pucat dan tekstur permukaannya berbintik pada kelompok perlakuan. Pemberian selama pasca implantasi 6-14 hari menunjukkan terjadi penurunan berat hepar (p>0.05) dibandingkan pada kelompok pemberian selama pra implantasi (0-3 hari). Pemberian selama pasca implantasi 6-14 hari juga menunjukkan terjadi peningkatan kerusakan hepatosit (p>0.05) dibandingkan pada kelompok pemberian selama pra implantasi 0-3 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak n-heksan buah andaliman memberikan pengaruh negatif terhadap hepar mencit.

THE HISTOLOGIC DESCRIPTION OF MICE LIVER (Mus musculus L.) STRAIN DDW TREATED OF N-HEKSANE ANDALIMAN FRUIT

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) EXTRACT OF DURING PRE IMPLANTATION AND POST IMPLANTATION

ABSTRACT

The Histologic Description of Mice Liver (Mus musculus L.) Strain DDW Treated of N-Heksane Andaliman Fruit (Zanthoxylum acanthopodium DC.) Extract During Pre Implantation and Post Implantation has been studied from March 2011 to May 2012 in Laboratory of Animal Structure, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Sumatera Utara, Medan. This

research used completely randomized design (CRD) consist of 2 groups of treatment, the treatment of pre-implantation during 0-3 days (group A) and the treatment of post-implantation during 6-14 days (group B). Each group consisted of giving control treatment (K0A and K0B), solvent control treatment carboxyl methyl cellulose (CMC)

1% (KPA and KPB), n-hexane andaliman fruit extract 2% (PA1 and PB1), 4% (PA2 and PB2 ), and 6% (PA3 and PB3). Each treatment consisted of 6 replications. Mice were treated orally using a gavage needle as much as 0.3ml/mice/day. The result of morphologic observation on liver showed a pale and mottled surface texture in treatment groups. The giving of post-implantation 6-14 days showed decrease of liver weight (p> 0.05) than in treatment group in the giving of pre implantation 0-3 days. The giving of post-implantation 6-14 days showed increase of hepatocyte damage (p> 0.05) than in treatment group in the giving of pre implantation 0-3 days. From the result of this analysis, it could be then concluded that the n-hexane andaliman fruit extract is negatively impact on histological of liver mice.

Keywords: Histological Liver, N-Heksane Andaliman Fruit Extract, Post Implantation, Pre Implantation

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 3 1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Hipotesis 3

1.5 Manfaat 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) 5 2.1.1 Deskripsi Tanaman Andaliman (Zanthoxylum

acanthopodium DC.) 5

2.1.2 Kandungan Senyawa Dalam Andaliman (Zanthoxylum

acanthopodium DC.) 7

2.2 Hepar (Hati) 8

2.2.1 Struktur Anatomi Organ Hepar 8

2.2.2 Fungsi Metabolik Hepar (Hati) 12

2.2.3 Toksikologi dan Kerusakan Hepar (Hati) 13

BAB 3 BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat 16

3.2 Alat dan Bahan 16

3.3 Prosedur Percobaan 17

3.3.1 Hewan Percobaan 17

3.3.2 Pembuatan Bahan Uji 17

3.3.3 Pemberian Perlakuan 18

3.3.4 Rancangan Penelitian 18

3.3.5 Pembuatan Preparat Hati Mencit Betina dengan

Metode Parafin 19

3.4.1 Pengamatan Berat dan Morfologi Hati 21 3.4.2 Pengamatan Preparat Histologis Hati 21

3.5 Analisis Statistik 22

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Gambaran Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum

acanthopodium DC.) 24

4.2 Data Rerata Berat Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi dan

Pasca Implantasi 26

4.3Tingkat Kerusakan Hepatosit Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi dan

Pasca Implantasi 28

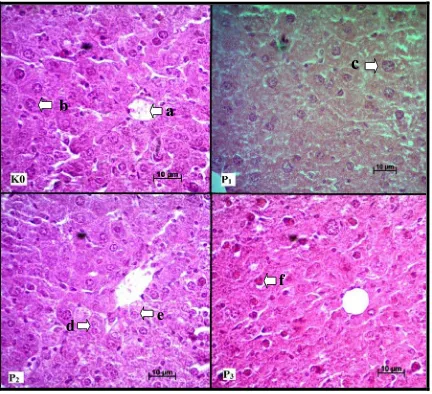

4.4Gambaran Mikroskopis Hepatosit Setelah Pemberian Ekstrak

N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) 31

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan 36

5.2Saran 36

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

2.1 Hasil Ekstraksi dan Kandungan Total Fenolik Andaliman 8

3.1 Model Rancangan Penelitian Kelompok 18

3.2 Kriteria Penilaian Derajat Histopatologi Sel Hepar Model Skoring Histopathology Manja Roenigk

22

4.1 Data Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

25

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1 (a) Morfologi Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

6

(b) Buah Tanaman Andaliman Yang Masih Muda Berwarna Hijau

6

(c) Buah Tanaman Andaliman Yang Sudah Kering Berwarna Coklat Kehitaman

6

2.2 Skema Lobulus Hepar, Asini Hepar, dan Lobulus Porta 10 4.1 Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak

N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

24

4.2 Rerata Berat Hepar Antara Kelompok Pra Implantasi 0-3 Hari (A) dan Pasca Implantasi 6-14 Hari (B)

26

4.3 Tingkat kerusakan hepatosit antara kelompok Pra Implantasi (A) dan Pasca Implantasi (B)

29

4.4 Gambaran Mikroskopis Hepatosit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) dengan Pewarnaan HE dan Perbesaran 400X

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Halaman

A Surat Rekomendasi Persetujuan Kode Etik Penelitian Kesehatan 43

B Surat Hasil Uji Skrining Fitokimia 44

C Analisis Statistik Rata-Rata Berat Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi

45

D Analisis Statistik Rata-Rata Berat Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pasca Implantasi

46

E Analisis Statistik Perbandingan Rata-Rata Berat Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Antara Masa Pra Implantasi Dan Pasca Implantasi

50

F Analisis Statistik Tingkat Kerusakan Hepatosit Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi

63

G Analisis Statistik Tingkat Kerusakan Hepatosit Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pasca Implantasi

66

H Analisis Statistik Perbandingan Tingkat Kerusakan Hepatosit Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Antara Masa Pra Implantasi Dan Pasca Implantasi

69

I Pembuatan Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman 81

J Pengamatan Morfologi Dan Berat Hepar Mencit 82

K Pembuatan Preparat Histologis Hepar Mencit 83

GAMBARAN HISTOLOGIS HEPAR MENCIT (Mus musculus L.) STRAIN DDW SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK N-HEKSAN BUAH ANDALIMAN

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) SELAMA MASA PRA IMPLANTASI DAN PASCA IMPLANTASI

ABSTRAK

Penelitian tentang Gambaran Histologis Hepar Mencit (Mus musculus L.) Strain DDW Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) Selama Masa Pra Implantasi Dan Pasca Implantasi telah dilakukan pada bulan Mei 2011 sampai Maret 2012 di Laboratorium Struktur Hewan, Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 kelompok pemberian, yaitu pemberian selama masa pra implantasi 0-3 hari (kelompok A) dan pemberian selama masa pasca implantasi 6-14 hari (kelompok B). Masing-masing kelompok pemberian terdiri dari perlakuan kontrol blank (K0A dan K0B), perlakuan kontrol pelarut CMC 1% (KPA dan KPB), perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman konsentrasi 2% (PA1 dan PB1), 4% (PA2 dan PB2), dan 6% (PA3 dan PB3). Masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ekor hewan uji. Pemberian diberikan melalui oral dengan menggunakan jarum gavage sebanyak 0,3 ml/mecit/hari. Hasil pengamatan terhadap morfologi hepar menunjukkan hepar terlihat pucat dan tekstur permukaannya berbintik pada kelompok perlakuan. Pemberian selama pasca implantasi 6-14 hari menunjukkan terjadi penurunan berat hepar (p>0.05) dibandingkan pada kelompok pemberian selama pra implantasi (0-3 hari). Pemberian selama pasca implantasi 6-14 hari juga menunjukkan terjadi peningkatan kerusakan hepatosit (p>0.05) dibandingkan pada kelompok pemberian selama pra implantasi 0-3 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekstrak n-heksan buah andaliman memberikan pengaruh negatif terhadap hepar mencit.

THE HISTOLOGIC DESCRIPTION OF MICE LIVER (Mus musculus L.) STRAIN DDW TREATED OF N-HEKSANE ANDALIMAN FRUIT

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) EXTRACT OF DURING PRE IMPLANTATION AND POST IMPLANTATION

ABSTRACT

The Histologic Description of Mice Liver (Mus musculus L.) Strain DDW Treated of N-Heksane Andaliman Fruit (Zanthoxylum acanthopodium DC.) Extract During Pre Implantation and Post Implantation has been studied from March 2011 to May 2012 in Laboratory of Animal Structure, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Sumatera Utara, Medan. This

research used completely randomized design (CRD) consist of 2 groups of treatment, the treatment of pre-implantation during 0-3 days (group A) and the treatment of post-implantation during 6-14 days (group B). Each group consisted of giving control treatment (K0A and K0B), solvent control treatment carboxyl methyl cellulose (CMC)

1% (KPA and KPB), n-hexane andaliman fruit extract 2% (PA1 and PB1), 4% (PA2 and PB2 ), and 6% (PA3 and PB3). Each treatment consisted of 6 replications. Mice were treated orally using a gavage needle as much as 0.3ml/mice/day. The result of morphologic observation on liver showed a pale and mottled surface texture in treatment groups. The giving of post-implantation 6-14 days showed decrease of liver weight (p> 0.05) than in treatment group in the giving of pre implantation 0-3 days. The giving of post-implantation 6-14 days showed increase of hepatocyte damage (p> 0.05) than in treatment group in the giving of pre implantation 0-3 days. From the result of this analysis, it could be then concluded that the n-hexane andaliman fruit extract is negatively impact on histological of liver mice.

Keywords: Histological Liver, N-Heksane Andaliman Fruit Extract, Post Implantation, Pre Implantation

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat besar dan hal ini

merupakan modal bagi pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan.

Keanekaragaman buah-buahan asli Indonesia cukup tinggi baik pada tingkat jenis

maupun varietas. Dari jenis-jenis itu ada yang sudah dibudidayakan dengan baik, ada

yang masih perlu peningkatan dan banyak yang belum dibudidayakan. Di antara

puluhan ribu jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia, sekitar 940 jenis sudah

diketahui mempunyai khasiat obat dan sekitar 250 jenis di antaranya sudah

dimanfaatkan dalam industri jamu (Handayani & Suharmiati, 2002).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pusat keragaman genetika dari

tumbuhan rempah-rempah. Rempah-rempah selain digunakan sebagai obat-obatan

tradisional, juga digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan cita rasa dan

membangkitkan selera makan (Mulia, 2000). Salah satu jenis rempah-rempah tersebut

adalah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC). Buah andaliman (Zanthoxylum

acanthopodium DC) termasuk jenis rempah-rempah tradisional dan mempunyai aroma

yang khas, seperti jeruk (Sukresnowati et al., 2008). Buahnya mengandung senyawa

aromatik dengan rasa pedas dan getir yang khas. Jika dimakan meninggalkan efek

menggetarkan alat pengecap dan menyebabkan lidah terasa kebal (Siregar, 2003).

Tanaman ini tumbuh liar di daerah Tapanuli dan digunakan sebagai rempah

pada masakan adat Batak Angkola dan Batak Mandailing (Tensiska et al., 2003).

Sebagai rempah andaliman memiliki keistimewaan bahwa masakan khas Batak yang

menggunakan andaliman umumnya memiliki daya awet yang lebih lama. Oleh karena

itu, andaliman diduga mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai

Selain sebagai antimikroba dan antioksidan serta sebagai penghasil flavor yang

khas dalam berbagai produk makanan tradisional, buah andaliman mempunyai khasiat

menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit perut dan sakit gigi. Buah

andaliman juga diduga mempunyai sifat antipiritik, membangkitkan nafsu makan dan

sebagai aktivitas scavenger radikal bebas. Buah andaliman merupakan rempah

tradisional yang dimanfaatkan sebagai bumbu masak dalam berbagai masakan khas,

misalnya menggunakan buah andaliman dalam masakan daging dan ikan dengan

pengasaman selama 24 jam. Buah ini banyak dipakai sebagai rempah pada masakan

daging dan tahan beberapa hari tanpa menimbulkan bau. Disamping itu, buah

andaliman juga digunakan untuk menghilangkan bau amis dari ikan dan daging

mentah (Sukresnowati et al., 2008).

Pengkonsumsian andaliman sangat berhubungan erat dengan proses

pencernaan dalam tubuh. Hal ini berdasarkan atas pernyataan (Gamiswarna et al.,

1995), yang menyatakan bahwa secara farmakokinetik, setiap obat yang masuk ke

dalam tubuh mengalami proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi.

Demikian pula dengan andaliman akan diabsorbsi oleh usus, kemudian mengalami

metabolisme di hepar. Hepar adalah salah satu organ tubuh yang berperan dalam

melaksanakan berbagai fungsi penting di dalam tubuh. Hepar merupakan organ

pertama yang dicapai oleh obat-obatan dan zat lain yang diabsorpsi usus melalui vena

porta, sehingga disebutkan bahwa hepar adalah tempat utama metabolisme dan

detoksifikasi obat (Minckler, 1991 dalam Lisdiana, 2004). Berbagai obat dan senyawa

dapat diinaktifkan oleh oksidasi, metilasi, hidrolisis, reduksi, dan konjugasi. Juncueira

& Carneiro (1992) menambahkan bahwa enzim yang berperan dalam proses-proses ini

diduga terutama terdapat dalam retikulum endoplasma halus. Penumpukan

bahan-bahan toksik dalam parenkim hati dapat melukai sel hepatosit dan menyebabkan

1.2 Perumusan Masalah

Andaliman merupakan rempah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Tapanuli

sebagai bumbu masakan khas adat Batak Angkola dan Batak Mandailing. Andaliman

terdiri dari beberapa senyawa terpen seperti geraniol, linalool, dan limonen, yang telah

dilaporkan bersifat antioksidan (Miftakhurohmah & Suhirman, 2009). Namun ekstrak

andaliman juga dapat mempengaruhi perkembangan embrio dengan meningkatnya

kejadian kematian intrauterus berupa embrio resorp (Sabri et al., 2005).

Sejauh ini belum diketahui pengaruh senyawa buah andaliman terhadap sistem

pencernaan terutama hepar. Sebab hepar merupakan organ pertama yang dicapai oleh

obat-obatan dan zat lain yang diabsorpsi usus melalui vena porta, maka disebutkan

bahwa hepar adalah tempat utama metabolisme dan detoksikasi obat serta zat lain.

Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efek dari pemanfaatan buah

andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) dengan konsentrasi dan interval waktu

pemberian perlakuan yang berbeda terhadap gambaran histologis hepar mencit (Mus

musculus L.) strain DDW.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh buah andaliman

(Zanthoxylum acantopodium DC.) terhadap gambaran histologis hepar mencit (Mus

musculus L.) strain DDW setelah pemberian ekstrak N-heksan buah andaliman

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) selama masa pra implantasi 0-3 hari dan pasca

implantasi 6-14 hari dengan konsentrasi yang berbeda-beda.

1.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa ekstrak N-heksan buah andaliman

(Zanthoxylum acanthopodium DC.) dapat menimbulkan kerusakan struktur histologis

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

berpengaruh terhadap struktur histologis hepar mencit (Mus musculus L.) strain

DDW.

b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum dan instansi yang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

2.1.1 Deskripsi Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) merupakan salah satu jenis rempah-rempah dari tumbuhan liar yang dikenal oleh masyarakat Batak Angkola dan

Mandailing, Sumatera Utara. Tumbuhan ini merupakan jenis yang sangat dekat

kekerabatannya dengan Zanthoxylum piperitum yang banyak ditemukan di daratan

Cina serta Z. stimulans yang banyak dijual di Eropa (Hasairin, 1994). Di Indonesia,

tumbuhan ini tumbuh liar di pegunungan dengan ketinggian 1400 m dpl pada

temperatur 15˚-18˚ C. Asal tumbuhan ini dari daerah Himalaya Subtropis (Wijaya,

1999).

Hsuang Keng (1978 dalam Wijaya, 1999) menyatakan bahwa sistematika

tanaman andaliman adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Klass : Dicotyledonae

Sub klass : Rosidae

Ordo : Rutales

Family : Rutaceae

Genus : Zanthoxylum

Spesies : Zanthoxylum acanthopodium DC.

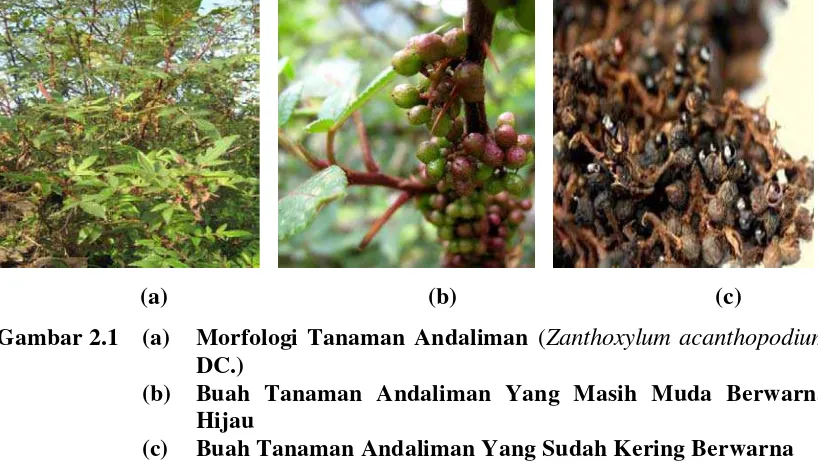

Tanaman andaliman merupakan semak atau pohon kecil bercabang rendah dan

tegak. Menurut Hasairin (1994), tinggi tanaman andaliman adalah 3-8 m. Batang dan

ranting berduri. Daun tersebar, bertangkai, majemuk menyirip beranak daun

gasal, panjang 5-20 cm dan lebar 3-15 cm, terdapat kelenjar minyak. Rakis bersayap,

permukaan bagian atas, bagian bawah rakis, dan anak daun berduri; 3-11 anak daun,

berbentuk jorong hingga oblong, ujung meruncing, tepi bergerigi halus, paling ujung

terbesar, anak daun panjang 1-7 cm, lebar 0.5-2.0 cm. Permukaan atas daun hijau

berkilat dan permukaan bawah hijau muda atau pucat, daun muda permukaan atas

hijau dan bawah hijau kemerahan. Bunga di ketiak, majemuk terbatas, anak payung

menggarpu majemuk, kecil-kecil; dasar bunga rata atau bentuk kerucut; kelopak 5-7

bebas, panjang 1-2 cm, warna kuning pucat; berkelamin dua, benang sari 5-6 duduk

pada dasar bunga, kepala sari kemerahan, putik 3-4, bakal buah apokarp, bakal buah

menumpang. Buah kotak sejati atau kapsul, diameter 2-3 mm (Tjitrosoepomo, 1991;

Steenis, 1992).

Bentuk buah andaliman mirip dengan lada (merica) bulat kecil, berwarna

hijau, tetapi jika sudah kering agak kehitaman. Bila buah andaliman digigit akan

tercium aroma minyak atsiri yang wangi dengan rasa yang khas (getir) sehingga

merangsang produksi air liur (Sibuea, 2002).

(a) (b) (c)

Gambar 2.1 (a) Morfologi Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium

DC.)

(b) Buah Tanaman Andaliman Yang Masih Muda Berwarna Hijau

(c) Buah Tanaman Andaliman Yang Sudah Kering Berwarna Coklat Kehitaman

Menurut Hartley (1966 dalam Siregar, 2003), menuliskan bahwa Zanthoxylum

berduri, daun tersebar dan majemuk, bakal buah apokarp atau semikarp.

Keempat ciri ini ada pada andaliman. Dari satu bunga dapat terbentuk satu hingga

empat buah yang masing-masing mempunyai satu biji. Famili jeruk-jerukan ini di

habitatnya berupa tanaman semak dengan tinggi sekitar 5 meter. Beberapa ciri genus

Zanthoxylum ialah berdaun majemuk, ibu tangkai daun bersayap, batang dan cabang

berduri sejati atau berduri tempel. Ketiga ciri tersebut dimiliki oleh andaliman

(Zanthoxylum acanthopodium DC.). Permukaan batang, cabang, dan rantingnya

berduri tempel (aculeus), duri yang mudah ditanggalkan. Ketiga ciri ini tidak ditemui

pada spesies Piper (Steenis, 1992).

2.1.2 Kandungan Senyawa Dalam Andaliman (Zanthoxyllum acanthopodiumDC.)

Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.), famili Rutaceae, adalah tanaman yang

khas dijumpai di Sumatera Utara, Indonesia. Buahnya umum digunakan sebagai

bumbu masakan tradisional suku Batak (Siregar, 2003). Menurut Simangunsong

(2008 dalam Sinaga, 2009) menyatakan bahwa andaliman adalah sumbernya senyawa

polifenolat, monoterpen dan seskuiterpen, serta kuinon. Selain itu dalam andaliman

juga terdapat kandungan minyak atsiri seperti geraniol, linalool, cineol, dan citronellal

yang menimbulkan kombinasi bau mint dan lemon. Sehingga jika dimakan

meninggalkan efek menggetarkan alat pengecap dan menyebabkan lidah terasa kebal.

Sementara itu, Katzer (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fraksi

non volatil dari genus Zanthoxylum diidentifikasi mengandung senyawa flavonoid,

terpen, alkaloid, pyranoguinoline alkaloid, quaternary isoquinoline alkaloid,

aporphyrine alkaloid, dan beberapa jenis ligan. Ligan ini sendiri adalah senyawa yang

diduga berperan sebagai antioksidan pada fraksi non volatil ekstrak andaliman.

Mengingat Widiastuti (2000), menyatakan bahwa ekstrak kasar buah andaliman ini

juga pernah dilaporkan memiliki aktivitas fisiologi yang aktif sebagai antioksidan dan

antimikroba yang potensial. Hal ini berdasarkan hasil pengujian aktivitas antimikroba

pada penelitian Siswadi (2002), yang menunjukkan bahwa ekstrak buah andaliman

bersifat bakterisidal terhadap bakteri Bacillus stearothermophilus, Pseudomonas

Selain kandungan senyawa tersebut di atas, andaliman juga merupakan

tanaman rempah yang memiliki kandungan fenolik. Fenolik berfungsi sebagai

penyumbang radikal hidrogen atau dapat bertindak sebagai aseptor radikal bebas

sehingga dapat menunda tahap inisiasi pada makanan. Menurut Suryanto et al.,

(2008), hasil ekstraksi dan kandungan total fenolik andaliman adalah:

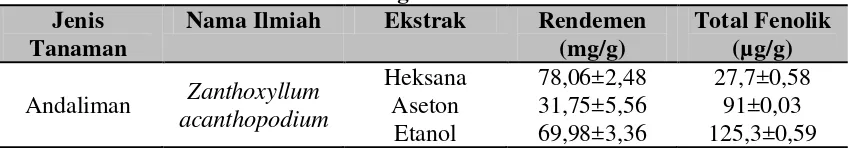

Tabel 2.1 Hasil Ekstraksi dan Kandungan Total Fenolik Andaliman Jenis

Tanaman

Nama Ilmiah Ekstrak Rendemen (mg/g)

Total Fenolik (µg/g)

Andaliman Zanthoxyllum acanthopodium

Heksana Aseton

Etanol

78,06±2,48 31,75±5,56 69,98±3,36

27,7±0,58 91±0,03 125,3±0,59

Pengekstraksian dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol, heksana, dan

aseton untuk memisahkan senyawa-senyawa dengan tingkat polaritasnya. Ekstraksi

yang menggunakan heksana dapat melarutkan senyawa yang non polar, aseton dapat

melarutkan senyawa yang semi polar, dan etanol akan melarutkan senyawa yang

polar. Tujuan ketiga pelarut ini adalah untuk mencari komponen yang dapat berperan

sebagai penstabilan senyawa oksigen reaktif yang terdapat dalam tanaman andaliman

dengan tingkat perbedaan polaritasnya (Suryanto et al., 2008).

2.2 Hepar (Hati)

2.2.1 Struktur Anatomi Organ Hepar

Hepar merupakan pusat metabolisme dalam tubuh (Sujono, 2002 dalam Pawitra &

Mutiara, 2010). Posisi organ hepar terletak di bagian kanan atas dari rongga

abdominal tepat di bawah diafragma. Dalam keadaan segar warnanya merah tua atau

merah coklat (Leeson et al., 1990). Akan tetapi hepar juga bervariasi baik lokasi

maupun jumlah lobusnya dari satu spesies hewan ke spesies yang lain (Frandson,

1992).

Hepar mencit (Mus musculus L.) memiliki empat lobus utama yang saling

berhubungan satu sama lain dan dapat tampak keseluruhannya pada bagian dorsal

organ ini. Keempat lobus tersebut dapat dibedakan, yakni: sebuah lobus median, dua

lobus lateral (kiri dan kanan) dan satu lobus caudal yang terbagi setengah di bagian

Sedangkan manusia (Homo sapiens) memiliki hepar dengan dua lobus utama,

yakni lobus kanan dan kiri yang masing-masing terdiri dari dua segmen. Lobus kanan

dibagi menjadi segmen median dan lateral. Segmen median dibagi menjadi dua

bagian, satu lobus quadratus dan satu lobus caudatus (Hage, 1982). Berat hepar

manusia segitiga dan memiliki berat lebih kurang 1,5 kg serta ukurannya 7-10 cm

pada orang dewasa normal (Dalimartha, 1997).

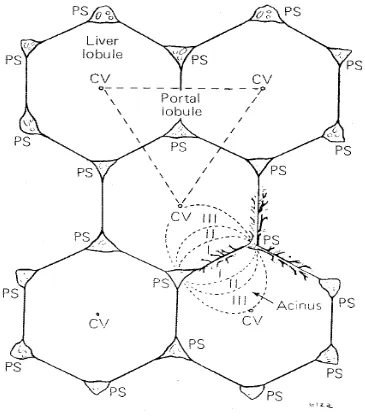

Unit fungsional dasar hati adalah lobulus hati, yang berbentuk silindris dengan

panjang beberapa milimeter dan berdiameter 0,8 sampai 2 milimeter. Hati manusia

berisi 50.000 sampai 100.000 lobulus. Lobulus hati terbentuk mengelilingi sebuah

vena sentralis yang mengalir ke vena hepatika kemudian ke vena cava. Lobulus

sendiri dibentuk terutama dari banyak lempeng sel hepar yang memancar secara

sentrifugal dari vena sentralis seperti jeruji roda. Masing-masing lempeng hepar

tebalnya satu sampai dua sel, dan di antara sel yang berdekatan terdapat kanalikuli

biliaris kecil yang megalir ke duktus biliaris di dalam septum fibrosa yang

memisahkan lobulus hati yang berdekatan (Guyton & Hall, 1997).

Struktur lobulus dapat ditafsirkan dalam tiga cara yang berbeda, tergantung

pada hubungan fungsional yang diperhitungkan. Lobulus hati sering dikenal sebagai

lobulus klasik, merupakan unit struktural yang mengitari vena sentralis. Profil sayatan

melintang sayatan melintang lobulus ini secara kasar bentuknya heksagonal, dengan

sinusoid yang memancar radier dari vena sentralis ke arah perifer. Saluran portal

dibentuk antara tiga sampai enam lobulus hati. Pada babi, lobulus hati dikitari oleh

jaringan ikat interlobularis yang cukup jelas. Pada spesies lain, jaringan ikat

interlobularis kurang jelas, da parenkim lobulus berbatasan langsung dengan lobulus

disekitarnya, tanpa ada batasan yang jelas (Dellmann & Brown, 1992).

Saluran portal (segitiga Kiernan) merupakan unit fungsional yang terpusat

pada saluran empedu di daerah portal. Empedu yang dihasilkan parenkim di sekitar

daerah tersebut ditampung oleh saluran empedu di daerah saluran portal. Jadi sumbu

saluran portal adalah saluran empedu yang disebut duktus interlobularis, dan bagian

perifer yang digambarkan dengan tiga vena sentralis. Konsep ini melukiskan aktivitas

interlobularis saluran portal, lain halnya dengan aliran darah yang justru

berlawanan, mengalir dari pusat menuju tepi (Dellman & Brown, 1992).

Gambar 2.2 Skema Lobulus Hepar, Asini Hepar, dan Lobulus Porta. Lobulus Hepar Terdiri Dari Vena Sentralis (CV) dan Dibatasi Oleh Garis yang Menghubungkan Celah Porta (PS) (Paulsen, 1996)

Unit fungsional ketiga adalah asinus hati yang diterima secara luas karena

didasarkan kepada perbedaan didalam dinamika aliran darah, tekanan dan tensi

oksigen yang dapat dijelaskan melalui gradien aktivitas metabolisme. Secara kasar

asinus hati berbentuk diamon, daerah tersebut dibentuk oleh dua bagian lobulus hati

dengan pemberian darah dari cabang vena interlobularis dan arteria hepatika. Sel hati

satu atau lebih dengan kromatin yang menyebar. Sitoplasma hepatosit agak

berbutir, tetapi dapat tergantung pada perubahan nutrisi serta fungsi selular. Hepatosit

memiliki enam atau lebih permukaan, dan ada tiga bentuk yang berbeda: 1)

permukaan yang berhadapan dengan ruang perisinusoid, dimana pada permukaan

bebasnya tumbuh mikrovili; 2) permukaan yang berbatasan dengan kanalikuli

empedu; 3) permukaan yang saling berhadapan antar hepatosit yang bersebelahan dan

memiliki gap junction dan desmosom (Dellmann & Brown, 1992).

Menurut Paulsen (1996), lobulus hati merupakan hubungan antara struktur dan

fungsi hati terbaik yang dapat ditunjukkan melalui tiga model subdivisi hati, yaitu:

1. Lobulus Hati Klasik

Model ini berdasarkan pada aliran darah. Bagian dalamnya, menunjukkan pola

substruktur hati membentuk segi enam.

a. Triad Porta

Satu triad menempati ruang potensial (ruang portal) di masing-masing dari

enam sudut lobulus tersebut. Masing-masing berisi tiga unsur utama yang

dikelilingi oleh jaringan ikat yaitu sebuah venule porta (cabang dari vena

porta), sebuah arteriol hepatik (cabang dari arteri hepatik), dan saluran

empedu.

b. Vena Central

Merupakan penanda pusat dari setiap lobulus.

c. Pelat Hepatosit dan Sinusoid Hati

Merupakan pelat yang memancar dari vena pusat terhadap pinggiran lobulus

(seperti jari-jari roda). Pelat ini dipisahkan oleh sinusoid hati, yang menerima

darah dari pembuluh kemudian berkumpul di pusat lobulus dan langsung ke

vena pusat.

2. Lobulus Porta

Model ini berdasarkan arah aliran empedu, yang berlawanan dengan darah.

Empedu diproduksi oleh hepatosit, masuk ke dalam kanalikuli empedu

membran dan mengalir di dalam pelat hepatosit.

3. Asinus Hati

Model ini berdasarkan perubahan oksigen, nutrisi, dan konten toksin sebagai darah

2.2.2 Fungsi Metabolik Hepar (Hati)

Hepar (hati) merupakan kelenjar tubuh yang paling besar, dan khas karena memiliki

multi fungsi kompleks, misalnya ekskresi (metabolit), sekresi (empedu), penyimpanan

(lipid, vitamin A dan B, glikogen), sintesis (fibrinogen, globulin, albumin,

protrombin), fagositosis (benda asing), detoksifikasi (obat yang larut dalam lipid),

konjugasi (zar beracun, hormon steroid), esterifikasi ( asam lemak bebas menjadi

trigliserida), metabolisme (protein, hidrat arang, lemak, hemoglobin, obat), dan

hemopoisis (Dellmann & Brown, 1992).

Hati adalah organ metabolik, sekretorik dan immunologik. Semua substansi

termasuk obat dimetabolisme di hati (Page et al., 2002 dalam Wiryawan, 2008).

Hepar merupakan organ pertama yang dicapai oleh obat-obatan dan zat lain yang

diabsorpsi usus melalui vena porta, sehingga disebutkan bahwa hepar adalah tempat

utama metabolisme dan detoksikasi obat. Berbagai obat dan senyawa dapat

diinaktifkan oleh oksidasi, metilasi, hidrolisis, reduksi, dan konjugasi. Penggunaan

obat yang berlebihan contohnya obat anti inflamasi non steroid (OAINS) dapat

menyebabkan kerusakan hati. Parasetamol adalah OAINS yang apabila digunakan

dalam dosis yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan

nekrosis hati dan kerusakan ginjal (Wiryawan, 2008).

Secara farmakokinetik, setiap obat yang masuk ke dalam tubuh mengalami

proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (Gamiswarna et al., 1995).

Demikian pula dengan andaliman akan diabsorbsi oleh usus, kemudian mengalami

metabolisme di hepar. Hepar merupakan organ penting didalam tubuh karena hepar

merupakan tempat pertama dan terbesar untuk mendetoksifikasi berbagi zat yang

dicerna oleh traktus digestivus (Tambunan, 1994). Penumpukan bahan-bahan toksik

dalam parenkim hati dapat melukai sel hepatosit dan menyebabkan terjadinya

perubahan histopatologis yang bervariasi tergantung dosis, jenis, pengaruh zat atau

penyakit lain, kerentanan dan suseptibilitas zat.

Meskipun hepar merupakan salah satu organ yang peka terhadap zat toksik,

namun hepar memiliki fungsi yang sangat penting terhadap metabolisme bahan toksik

obat akan masuk ke dalam peredaran darah dan kemudian didetoksifikasikan dalam

hepar menjadi bentuk non toksik dan lebih polar agar mudah diekskresikan (Martin et

al., 1987).

Sementara hati yang tidak sehat tidak bisa melakukan detoksifikasi secepat

yang dilakukan oleh hati yang sehat, maka bila proses detoksifikasi lebih lambat dan

hati yang belum selesai bekerja men-detoksifikasi itu sudah diberi serangan

racun-racun yang harus didetoksifikasi, akibatnya akan lebih banyak racun-racun yang beredar ke

seluruh tubuh lewat darah. Sebagian racun yang tidak dapat diubah atau hanya sedikit

berubah akan sulit dibuang dari tubuh karena lolos dari kerja hati. Akhirnya

racun-racun itu bersembunyi di jaringan tubuh berlemak, di otak, dan sel sistem saraf.

Racun-racun yang tersimpan itu pelan-pelan akan ikut aliran darah dan menyumbang

penyakit-penyakit kronis (BPOM, 2004 dalam Dewi, 2010).

2.2.3 Toksikologi dan Kerusakan Hepar (Hati)

Hati adalah organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh.

Organ ini terlibat dalam metabolisme zat makanan serta sebagian besar obat dan

toksikan. Jenis zat yang belakangan ini biasanya dapat mengalami detoksifikasi, tetapi

banyak toksikan dapat dibioaktifkan dan menjadi lebih toksik. Hepatosit (sel parenkim

hati) merupakan sebagian besar organ itu. Hepatosit bertanggung jawab terhadap

peran sentral hati dalam metabolisme. Sel-sel ini terletak diantara sinusoid yang terisi

darah dan saluran empedu. Sel kupffer melapisi sinusoid hati dan merupakan bagian

penting dari sistem retikuloendotelial tubuh. Toksikologi hati dipersulit oleh berbagai

kerusakan hati dan berbagai mekanisme yang menyebabkan kerusakan itu (Lu, 1994).

Menurut Lu (1994), menyatakan bahwa toksikan dapat menyebabkan berbagai

jenis efek toksik pada berbagai organel dalam sel hati, mengakibatkan berbagai jenis

kerusakan hati seperti:

a. Perlemakan hati (steatosis)

Perlemakan hati adalah hati yang mengandung berat lipid lebih dari 5%. Adanya

kelebihan lemak dalam hati dapat dibuktikan secara histokimia. Meskipun

mekanisme yang mendasarinya beragam. Mungkin mekanisme yang paling umum

adalah rusaknya pelepasan trigliserid hati ke plasma. Karena trigliserid hati hanya

disekresi bila dalam keadaan tergabung dengan lipoprotein.

b. Nekrosis hati

Nekrosis hati adalah kematian hepatosit. Nekrosis dapat bersifat fokal (sentral,

pertengahan, perifer) atau masif. Biasanya nekrosis merupakan kerusakan akut.

Beberapa zat kimia telah dibuktikan atau dilaporkan menyebabkan nekrosis hati.

Nekrosis hati merupakan suatu manifestasi toksik yang berbahaya tetapi tidak

selalu kritis karena hati mempunyai kapasitas pertumbuhan kembali yang luar

biasa. Kematian sel terjadi bersama dengan pecahnya membran plasma. Tidak ada

perubahan ultrastruktural membran yang dapat dideteksi sebelum pecah. Namun,

ada beberapa perubahan yang mendahului kematian sel. Perubahan morfologik

awal antara lain berupa edema sitoplasma, dilasi retikulum endoplasma, dan

disagregasi polisom. Terjadi akumulasi trigliserid sebagai butiran lemak dalam sel.

Perubahan yang terdahulu merupakan pembengkakan mitokondria progresif

dengan kerusakan krista, pembengkakan sitoplasma, penghancuran organel dan

inti, dan pecahnya membran plasma.

c. Kolestasis

Jenis kerusakan hati yang biasanya bersifat akut ini, lebih jarang ditemukan

dibandingkan dengan perlemakan hati dan nekrosis, jenis kerusakan hati ini juga

lebih sulit diinduksi pada hewan, kecuali mungkin dengan steroid.

d. Sirosis

Sirosis ditandai oleh adanya septa kolagen yang tersebar disebagian besar hati.

Kumpulan hepatosit muncul sebagai nodul yang dipisahkan oleh lapisan berserat

ini. Patogenesisnya tidak sepenuhnya dimengerti, tetapi dalam sebagian besar

kasus, tampaknya sirosis berasal dari nekrosis sel tunggal karena kurangnya

mekanisme perbaikan. Kemudian keadaan ini menyebabkan aktivitas fibroblastik

dan pembentukan jaringan parut. Tidak cukupnya aliran darah di dalam hati

mungkin menjadi faktor pendukung.

e. Degenerasi parenkimatosa

Menurut Tambunan (1994) menyebutkan bahwa, degenerasi lemak atau

degenerasi parenkimatosa yang terjadi dihati adalah degenerasi yang sangat sering

terdesak ke pinggir. Sedangkan menurut Robbins & Kumar (1992), menyatakan

bahwa kadang-kadang lemak berkumpul dalam bercak-bercak kecil tanpa

pemindahan inti.

f. Degenerasi hidropik

Menurut Chang (1986) dalam Keliat (2011) menyatakan bahwa masuknya air

biasanya akan membentuk vakuola-vakuola jernih, kecil, dan banyak. Selanjutnya

vakuola tersebut bersatu dan menghasilkan vakuola lebih besar atau vakuola

tunggal yang menempati di dalam sitoplasma dan menggantikan inti sel.

Perubahan ini diikuti dengan sel mengalami pembengkakan dan sitoplasma

tampak keruh. Kejadian ini sering disebut Hydropic degeneration. Pada

pengamatan ultrastruktural, degenerasi hidropik ini menunjukkan terjadinya

pembengkakan mitokondria.

g. Karsinogenesis

Karsinoma hepatoseluler dan kolangiokarsinoma adalah jenis neoplasma ganas

yang paling umum pada hati. Jenis karsinoma lainnya antara lain angiosarkoma,

karsinoma kelenjar, karsinoma trabekular, dan karsinoma sel hati yang tidak

berdiferensiasi. Sejumlah besar toksikan diketahui menyebabkan kanker hati pada

hewan. Namun, karsinogenisitasnya pada hati manusia belum pasti. Sebaliknya,

peran vinil klorid sebagai penyebab angiosarkoma pada manusia tidak diragukan

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2011 sampai Maret 2012 di

Laboratorium Struktur Hewan Departemen Biologi dan Laboratorium Kimia Organik

Bahan Alam Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Sumatera Utara, Medan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan digital, jarum gavage, bak

bedah, dissecting set, kaca arloji, aluminium foil, gelas ukur, blender, hotplate,

kamera digital, mikroskop Axio Bio-camera, mikrotom, cover glass, object glass,

beaker glass, freezer, spatula, chumber, oven, dan kandang hewan percobaan.

Bahan yang digunakan adalah mencit betina (Mus musculus L.) strain DDW,

buah andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.), pakan hewan, aquadest, alkohol

100%, 96%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, larutan Bouin, pelarut CMC (carboxyl

metil cellulose) 1%, aquadest, larutan NaCl 0,9%, pewarna Hematoxylin dan Eosin,

canada balsam, xylol, parafin, kertas millimeter, holder, tisu, dan spritus.

3.3 Prosedur Percobaan

3.3.1 Pemeliharaan Hewan Percobaan

Penelitian ini menggunakan mencit betina (Mus musculus L.) strain DDW. Disediakan

satu ekor mencit jantan lalu dikawinkan dalam kandang yang berisi mencit betina

dinyatakan telah terjadi kopulasi atau perkawinan mencit antara mencit jantan dan

mencit betina dan sebagai hari ke nol kehamilan (Taylor, 1986).

Kemudian mencit yang hamil dipisahkan dan dipelihara sampai melahirkan.

Anak mencit yang berumur ± tiga minggu dipisahkan dari induknya dan dipelihara

dalam kandang terpisah dengan memisahkan antara mencit jantan dan betina.

Kandang yang terbuat dari plastik yang diberi alas sekam yang dilakukan pergantian

sekam dua kali seminggu (Smith & Mangkoewidjojo, 1988). Pemberian pakan dan

minum dilakukan setiap hari secara ad-libitum (Sabri, 2006). Bila mencit betina sudah

berumur ± 12 minggu dengan kisaran berat badan ± 25-35 gram, mencit tersebut telah

siap diberi perlakuan (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).

Mencit betina yang telah siap diberi perlakuan tersebut dibagi dalam dua

kelompok besar, yaitu kelompok pemberian selama masa pra implantasi 0-3 hari

(Kelompok A) dan kelompok pemberian selama masa pasca implantasi 6-14 hari

(Kelompok B). Masing-masing kelompok dibagi dalam 5 perlakuan, dengan

masing-masing perlakuan terdiri atas 6 ekor mencit betina. Kemudian mencit betina tersebut

dikawinkan dengan mencit jantan, jika sudah hamil maka diberi perlakuan ekstrak

sesuai dengan kelompok pemberian masing-masing. Pemberian perlakuan terhadap

hewan coba berpedoman pada prinsip-prinsip penelitian kesehatan yang menggunakan

hewan secara etis, prosedur dan standart yang dibuktikan dengan Ethical Clearance

dari Komite Etik Penelitian Hewan, FMIPA USU.

3.3.2 Pembuatan Bahan Uji

Buah andaliman disiapkan dengan mengumpulkan dan diseleksi. Kemudian

dipisahkan dari tangkainya lalu dikeringkan dalam suhu kamar sampai kering. Buah

yang telah kering diblender hingga menjadi simplisia (serbuk). Selanjutnya dibuat

ekstrak dengan metode maserasi dengan N-Heksan selama 1 malam (Padmawinata et

al., 1989 dalam Sabri, 1996). Hasil maserasi diperkolasi sampai diperoleh cairan

pekat berupa pasta. Ekstrak andaliman tidak larut dalam air, maka untuk mendapat

campuran yang homogen digunakan suatu pelarut yaitu carboxyl metil cellulosa

(CMC) dengan konsentrasi 1%. Lalu dibuat dosis yang telah dimodifikasi yaitu 2%,

4% dan 6% yang dilarutkan dalam 1% CMC (Pratiwi, 2006).

3.3.3 Pemberian Perlakuan

Pemberian bahan uji dilakukan pada mencit betina (Mus musculus L.) strain

DDW yang sedang hamil dengan menggunakan jarum gavage (Hrapkiewicz &

Medina, 2007). Pemberian dilakukan selama masa pra implantasi 0-3 hari kebuntingan

dan masa pasca implantasi 6-14 hari kebuntingan. Volume pemberian ekstrak

sebanyak 0,3 ml/mencit/hari. Kemudian mencit dibunuh dengan cara dislokasi leher

pada saat mencapai 18 hari kebuntingan. Selanjutnya mencit dibedah, diambil organ

hati dan dicuci dalam larutan fisiologis (NaCl 0,9%) lalu ditimbang, setelah itu

dimasukkan ke dalam larutan Bouin.

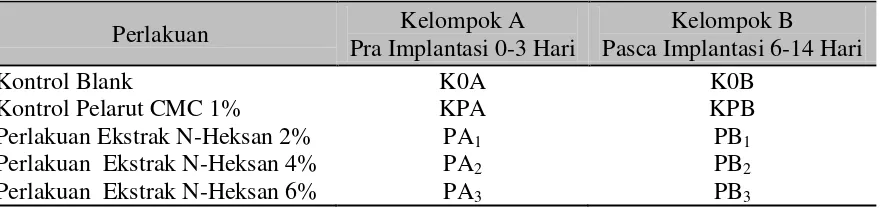

3.3.4 Rancangan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial yang terdiri dari 2 kelompok

berdasarkan perbedaan konsentrasi dan interval waktu pemberian perlakuannya, yaitu

kelompok A (pemberian selama pra implantasi 0-3 hari) dan kelompok B (pemberian

selama pasca implantasi 6-14 hari). Masing-masing kelompok terdiri atas 5 perlakuan,

yaitu 3 perlakuan ekstrak (Perlakuan P1, P2, dan P3) dan 2 perlakuan kontrol (K0 dan

[image:33.595.114.554.650.754.2]KP). Dapat dilihat dalam Tabel 3.3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Model Rancangan Penelitian Kelompok

Perlakuan Kelompok A

Pra Implantasi 0-3 Hari

Kelompok B

Pasca Implantasi 6-14 Hari

Kontrol Blank K0A K0B

Kontrol Pelarut CMC 1% KPA KPB

Perlakuan Ekstrak N-Heksan 2% PA1 PB1

Perlakuan Ekstrak N-Heksan 4% PA2 PB2

Jumlah ulangan untuk setiap kelompok ditentukan dengan menggunakan

rumus Federer (Chairul et al.,1992) yaitu:

(t - 1) (n - 1) ≥ 15

T = jumlah perlakuan

N = jumlah ulangan

Pada kelompok pra implantasi 0-3 hari dan pasca implantasi 6-14 hari, tiap

perlakuan ekstrak maupun perlakuan kontrol masing-masing terdiri dari enam ulangan

sehingga mencit yang digunakan berjumlah 2 x 5 x 6 = 60 ekor. Perlakuan terdiri atas

satu faktor yaitu perbedaan konsentrasi. Penentuan konsentrasi berdasarkan penelitian

Chairul et al. (1992) yang telah dimodifikasi.

K0 = Kelompok kontrol blank tanpa perlakuan

KP = Kelompok kontrol pelarut dengan menggunakan pelarut CMC 1% (1

gram CMC/100 ml aquadest)

P1 = Kelompok perlakuan dengan ekstrak N-heksan andaliman 2% (2 gram

ekstrak kental/100 ml pelarut CMC 1%)

P2 = Kelompok perlakuan dengan ekstrak N-heksan andaliman 4% (4 gram

ekstrak kental/100 ml pelarut CMC 1%)

P3 = Kelompok perlakuan dengan ekstrak N-heksan andaliman 6% (6 gram

ekstrak kental/100 ml pelarut CMC 1%)

3.3.5 Pembuatan Preparat Hati Mencit Betina dengan Metode Parafin

Pembuatan preparat yang dilakukan dengan metode parafin (Suntoro, 1983)

sebagai berikut:

a. Fiksasi

Mencit (Mus musculus L.) strain DDW didislokasi dan dibedah. Diambil organ

hati, ditimbang dan dicuci dengan larutan NaCl 0,9% kemudian difiksasi selama 1

malam dengan larutan Bouin.

b. Washing (Pencucian)

Setelah difiksasi, hati dicuci dengan alkohol 70% dengan cara dishaker sampai

c. Dehidrasi

Dehidrasi dilakukan dengan merendam organ hati sambil dishaker dengan

menggunakan alkohol bertingkat, yaitu dari alkohol 30%, 40%, 50%, 60%, 70%,

80%, 96% dan 100% (absolut) selama 1 jam pada masing-masing konsentrasi.

d. Clearing (Penjernihan)

Clearing dilakukan dengan merendam hati ke dalam xylol selama 1 malam.

e. Infiltrasi

Infiltrasi dilakukan dengan merendam hati ke dalam xylol selama 1 jam pada suhu

kamar kemudian dipindahkan lagi ke dalam xylol yang baru yang berada di dalam

oven pada suhu 560C selama 1 jam. Lalu dilanjutkan lagi dengan merendam hati

ke dalam parafin murni I, II, III masing-masing selama 1 jam pada suhu 560C,

yang selama proses pengerjaannya dilakukan dalam oven.

f. Embedding (Penanaman)

Embedding dilakukan dengan meletakkan hati pada kotak berbentuk segi empat

yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai cetakan. Setelah itu, dituang parafin

yang telah cair ke dalam kotak tersebut, kemudian hati ditanam dalam kotak yang

telah berisi parafin dan diatur posisinya lalu diberi label. Dibiarkan sampai dingin

sehingga membentuk blok parafin dan dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian

blok-blok tersebut dirapikan dan dilakukan penempelan blok-blok parafin pada

holder yang terbuat dari kayu berukuran 1x1 cm yang berbentuk persegi.

g. Cutting (Pemotongan)

Cutting dilakukan dengan memotong blok-blok parafin yang telah diholder pada

mikrotum sehingga membentuk pita-pita parafin dengan ukuran ketebalan 6 µm.

h. Attaching (Penempelan)

Attaching dilakukan dengan mengambil beberapa pita parafin, kemudian

diletakkan pada object glass, dan dicelupkan pada air dingin dan kemudian pada

air hangat. Lalu diletakkan di atas hotplate beberapa detik untuk melekatkan pita

parafin pada object glass dan membersihkan sebagian parafin yang melekat pada

organ.

i. Deparafinasi, dilakukan dengan cara mencelupkan objek pada xylol sampai

parafin habis kira-kira selama 5 menit.

j. Dealkoholisasi, dilakukan dengan mencelupkan objek glass ke dalam alkohol

k. 96%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% dan kemudian ke dalam aquadest. Dimana

masing-masing konsentrasi dicelupkan ± 3-5 detik.

l. Pewarnaan

Pewarnaan sediaan hati diwarnai dengan menggunakan Hematoxylin Eosin.

Pewarnaan dilakukan dengan cara preparat yang telah dilekatkan pada object glass

dimasukkan ke dalam larutan pewarna Hematoxylin Erlich selama 3 menit, lalu

dicuci dengan dengan air mengalir ± 2 menit, kemudian dimasukkan ke dalam

alkohol 30%, 50%, 70%, lalu dimasukkan ke dalam larutan pewarna Eosin 0,5%

dalam alkohol selama 3 menit, lalu dimasukkan ke dalam aquadest dan kemudian

preparat dimasukkkan berturut-turut ke dalam alkohol 30%, 40%, 50%, 60%,

70%, 80%, 96%, dan alkohol 100% (absolut). Setelah itu, dikeringkan dengan

kertas pengisap. Lalu preparat dimasukkan ke xylol.

m. Mounting

Mounting dilakukan dengan menutup preparat dengan canada balsam. Diusahakan

supaya tidak terdapat gelembung udara.

n. Diberi label dan diamati degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidrofik, dan

nekrosis sel di bawah mikroskop.

3.4Parameter Pengamatan

3.4.1 Pengamatan Berat dan Morfologi Hati

Pengamatan berat dan morfologi hati dilakukan dengan cara mencit betina

(Mus musculus L.) strain DDW didislokasi dan dibedah, diambil organ hati serta

diamati. Untuk pengamatan berat hati dilakukan dengan menimbang organ hati

menggunakan timbangan digital, lalu dicatat beratnya. Sedangkan untuk pengamatan

morfologi hati dilakukan dengan mengamati gambaran morfologi hati dengan sasaran

yang diamati adalah permukaan luar hati dan warna hati. Penilaian tersebut normal

bila permukaan rata dan halus serta berwarna merah kecoklatan, sedangkan abnormal

jika permukaan berupa jaringan ikat, kista kecil, permukaan yang benjol-benjol atau

3.4.2 Pengamatan Preparat Histologis Hati

Preparat histologis hati diamati di bawah mikroskop cahaya dalam lima lapangan

pandang yang berbeda, dengan perbesaran 40 x 10 kali. Setiap lapangan pandang

dihitung 20 sel secara acak sehingga dalam 1 preparat tersebut ditemukan 100 sel hati.

Kemudian dihitung rerata bobot skor perubahan histopatologi hepar dari lima

lapangan pandang dari masing-masing mencit dengan model Skoring Histopathology

Manja Roenigk (Desprinita, 2010). Jenis kerusakan hati yang diamati meliputi

nekrosis, steatosis, dan degenerasi hidrofik. Kemudian dicatat dan dihitung jumlah

persentase kerusakan yang terjadi (Pawitra & Mutiara, 2010; Pradipta, 2010;

[image:37.595.104.531.342.411.2]Maretnowati et al., 2005 dalam Amalina, 2009; Jawi, 2007).

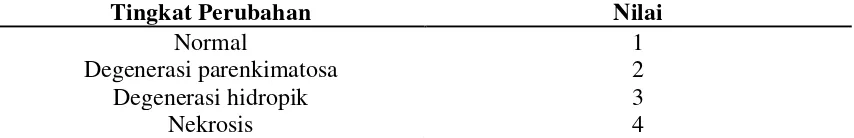

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Derajat Histopatologi Sel Hepar Model Skoring Histopathology Manja Roenigk.

Tingkat Perubahan Nilai

Normal 1

Degenerasi parenkimatosa 2

Degenerasi hidropik 3

Nekrosis 4

Data yang diperoleh diolah dengan program komputer SPSS release 15. Pada

setiap preparat dihitung nilai rerata degenerasinya dengan cara mengalikan jumlah sel

sesuai dengan kategorinya. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut maka skor minimal

yang mungkin didapat adalah 100 jika semua sel yang ditemukan dalam keadaan

normal. Skor maksimal 400 jika semua sel dalam keadaan nekrosis (Wulandari, 2008).

3.5 Analisis Statistik

Data yang didapat dari setiap parameter (variabel) pengamatan dicatat dan

disusun ke dalam bentuk tabel. Data kuantitatif (variabel dependen) yang didapatkan,

diuji kemaknaannya terhadap pengaruh kelompok perlakuan (variabel independen)

dengan bantuan program statistik komputer yakni program SPSS release 15. Urutan

uji untuk berat hati diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Apabila hasil

uji menunjukkan p<0,05 maka data tersebut ditransformasi dan dilanjutkan dengan uji

non parametrik. Untuk melihat perbedaan dari 2 perlakuan dilanjutkan uji

dilanjutkan uji sidik ragam (ANOVA) satu arah untuk data dengan pengamatan

berulang (lebih dari 2 kali) atau lebih dari 2 perlakuan. Jika berbeda nyata (p<0,05)

maka dilanjutkan dengan uji analisis Post Hoct-Bonferroni taraf 5%. Sebagai sumber

keragaman dari uji sidik ragam (ANOVA) yaitu perbedaan pengamatan berat hati

berdasarkan perbedaan konsentrasi perlakuan yang diberikan. Untuk data kerusakan

sel hati dilakukan uji non parametrik yaitu uji Kruskall-Wallis (membedakan >2

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap gambaran morfologi, berat, dan

gambaran histologis hepar mencit (Mus musculus L.) Strain DDW setelah pemberian

ekstrak N-Heksan buah andaliman (Zanthoxylumacanthopodium DC.) diperoleh hasil

sebagai berikut:

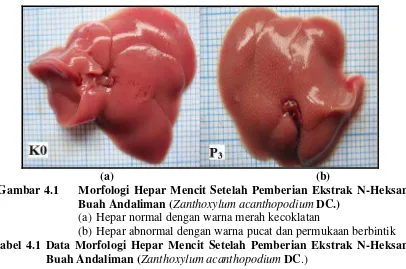

4.1 Gambaran Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.)

Hasil pengamatan terhadap gambaran morfologi hepar mencit dapat dilihat pada Tabel

4.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada perlakuan K0A dan K0B tidak

ditemukan adanya perubahan warna dan permukaan hepar. Sedangkan pada perlakuan

KPA, KPB, PA1, PB1, PA2, PB2, PA3, dan PB3 ditemukan adanya perubahan seperti

warna hepar pucat dan permukaan berbintik-bintik yang dapat dilihat pada Gambar

4.1 (b).

[image:39.595.116.522.493.762.2](a) (b)

Gambar 4.1 Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodiumDC.)

(a) Hepar normal dengan warna merah kecoklatan

(b) Hepar abnormal dengan warna pucat dan permukaan berbintik Tabel 4.1 Data Morfologi Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan

Kelompok Perlakuan Pengamatan

Warna (%) Permukaan (%)

Pra Implantasi 0-3 Hari

K0A 100 (N) 100 (N)

KPA 83,33 (N)

16,67 (A)

83,33 (N) 16,67 (A)

PA1 50 (N)

50 (A)

66,66 (N) 33,33 (A)

PA2 50 (N)

50 (A)

66,66 (N) 33,33 (A)

PA3 33,33 (N) 66,66 (A)

50 (N) 50 (A)

Pasca Implantasi 6-14 Hari

K0B 100 (N) 83,33 (N) 16,67 (A)

KPB 83,33 (N)

16,67 (A)

83,33 (N) 16,67 (A)

PB1 50 (N)

50 (A)

50 (N) 50 (A)

PB2 50 (N)

50 (A)

66,66 (N) 33,33 (A)

PB3 33,33 (N) 66,66 (A)

33,33 (N) 66,66 (A) Keterangan: Warna : Normal (N) dan Abnormal (A)

Permukaan : Normal (N) dan Abnormal (A)

Dari Gambar 4.1 tersebut di atas dapat dilihat perbedaan diantara keduanya

baik dari perubahan warna maupun permukaan hepar tersebut. Pada Gambar 4.1 (a)

terlihat warna hepar lebih merah kecoklatan dan permukaannya lebih halus.

Sedangkan pada Gambar 4.1 (b) terlihat warna hepar lebih pucat dan permukaannya

berbintik-bintik. Kondisi tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Robins &

Kumar (1992), bahwa hati yang normal memiliki permukaan rata dan halus serta

berwarna merah kecoklatan, sedangkan hati yang abnormal memiliki permukaan

seperti berupa jaringan ikat, kista maupun bintik-bintik dan mengalami perubahan

warna. Perubahan morfologis hepar yang terjadi kemungkinan besar diakibatkan oleh

senyawa kimia seperti terpenoid dan steroid yang terkandung dalam ekstrak n-heksan

buah andaliman. Sebagaimana yang dikatakan Indriani (2007) bahwa steroid banyak

ditemukan di alam, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Steroid pada jaringan tumbuhan

berfungsi sebagai pelindung tanaman dari serangan serangga (insektisida).

Tricklebank (1994 dalam Nurlaili, 2010) menyatakan bahwa suatu senyawa yang

bersifat toksik (racun) dapat mengganggu proses metabolisme sel yang

mengakibatkan gangguan fungsi hepar.

Selain itu, perbedaan konsentrasi ekstrak yang diberikan dengan intensitas

pemberian yang berbeda pula juga berpengaruh terhadap kondisi morfologis hepar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Astusti et al., (2006), jika intensitas paparan suatu

zat terhadap suatu organ ditingkatkan maka akan menimbulkan perubahan morfologis

dan fungsi, perubahan tersebut umumnya bersifat reversible.

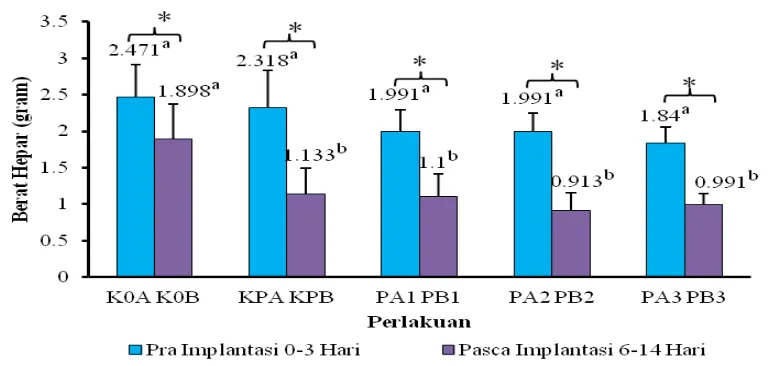

4.2 Data Rerata Berat Hepar Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi dan Pasca Implantasi

Hasil pengamatan pengaruh pemberian ekstrak n-heksan buah andaliman selama masa

pra implantasi 0-3 hari dan pasca implantasi 6-14 hari terhadap rerata berat hepar

mencit dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Setelah dilakukan uji statistik (Lampiran C) pada kelompok pemberian pra

implantasi 0-3 hari menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Dimana

rerata berat hepar antara PA1, PA2, PA3, KPA, dan K0A, tidak berbeda nyata (p>0,05).

Gambar 4.2. Rerata Berat Hepar Antara Kelompok Pra Implantasi 0-3 Hari (A) dan

Pasca Implantasi 6-14 Hari (B). K0 = kontrol blank; KP = kontrol pelarut

CMC 1%; P1, P2, dan P3 = ekstrak n-heksan buah andaliman masing-masing

[image:41.595.125.510.439.622.2]Sedangkan pada kelompok pemberian pasca implantasi 6-14 hari setelah dilakukan uji

statistik (Lampiran D) ternyata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Dimana antara kelompok KPB, PB1, PB2, dan PB3 menunjukkan penurunan nyata

terhadap rerata berat hepar bila dibandingkan dengan K0B.

Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemberian

ekstrak n-heksan buah andaliman yang diberikan selama masa pra implantasi 0-3 hari

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berat hepar, baik antara

perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman maupun pada kontrol. Hal ini

kemungkinan dikarenakan intensitas waktu pemberiannya yang sangat singkat yaitu

selama 4 hari, yang dimulai dari kehamilan 0 hari hingga kehamilan 3 hari. Sehingga

dapat dikatakan ekstrak tersebut tidak memiliki efek yang besar terhadap berat hati,

meskipun konsentrasi yang diberikan ditingkatkan. Sedangkan pada kelompok

pemberian pasca implantasi 6-14 hari menunjukkan terjadinya penurunan berat hepar

pada perlakuan KPB (1,13), PB1 (1,10), PB2 (0,91), dan PB3 (0,99) dibandingkan

dengan perlakuan K0B (1,89). Sehingga dapat dikatakan bahwa ekstrak n-heksan buah

andaliman yang diberikan selama masa pasca implantasi 6-14 hari berpengaruh

terhadap berat hepar. Hal ini kemungkinan dikarenakan intensitas waktu

pemberiannya yang lebih lama yaitu selama 9 hari, yang dimulai pada kehamilan 6

hari hingga kehamilan 14 hari. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Astuti et al.,

(2006), bahwa jika suatu senyawa dengan konsentrasi yang tinggi masuk ke dalam

tubuh dan diberikan dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan

degenerasi pada organ tersebut.

Hepar merupakan organ pertama yang dicapai oleh obat-obatan dan zat lain

yang diabsorpsi usus melalui vena porta, sehingga hepar adalah tempat utama

metabolisme dan detoksifikasi (Minckler, 1991 dalam Lisdiana, 2004). Hal ini sesuai

dengan penjelasan Lu (1995), yang menyatakan bahwa hepar sangat rentan terhadap

pengaruh zat kimia dan menjadi sasaran utama dari zat beracun. Hal ini terjadi karena

sebagian besar zat beracun atau zat toksik yang masuk ke dalam tubuh setelah diserap

oleh sel lalu dibawa ke hepar oleh vena porta, sehingga hepar berpotensi mengalami

Selanjutnya berdasarkan hasil uji statistik terhadap perbandingan rerata berat

hepar (Lampiran E) antara kelompok pemberian pra implantasi 0-3 hari dan kelompok

pasca implantasi 6-14 hari menunjukkan perbedaan nyata terhadap penurunan berat

hepar yang diberikan selama masa pasca implantasi dibandingkan dengan kelompok

yang diberi perlakuan ekstrak n-heksan buah andaliman selama pra implantasi. Hal

tersebut ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan penurunan berat hepar antara kedua

kelompok pemberian yang terjadi seiring dengan kenaikan konsentrasi ekstrak yang

diberikan serta lamanya waktu (intensitas waktu paparan) yang diberikan juga sangat

berpengaruh. Perbedaan ini dapat dilihat pada Gambar 4.2, dimana kelompok

pemberian pasca implantasi 6-14 hari mengalami penurunan berat hepar dibandingkan

dengan kelompok pra implantasi 0-3 hari.

Kondisi ini sesuai dengan penyataan Dewi & Saraswati (2009 dalam Nababan,

2012) yang menyatakan bahwa dosis dan pemasukan yang berulang sangat

mempengaruhi kerja suatu zat, dimana dosis yang diberikan secara berlebih dapat

menyebabkan terjadinya kerusakan pada suatu organ tubuh, terlebih pada hepar yang

merupakan organ utama dalam metabolisme dan detoksifikasi zat. Menurut Tambunan

(1994), hepar merupakan organ penting didalam tubuh karena hepar merupakan

tempat pertama dan terbesar untuk mendetoksifikasi berbagi zat yang dicerna oleh

traktus digestivus.

Menurut Junquiera & Carneiro (1992), hepar merupakan organ terpenting

dalam biotransformasi dan hepar juga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi.

Namun jika hepar dipapari dengan senyawa toksik secara terus menerus maka proses

detoksifikasi akan berjalan lebih lambat yang mengakibatkan terjadinya penumpukan

senyawa toksik dan meyebabkan terjadinya kerusakan pada organ hepar.

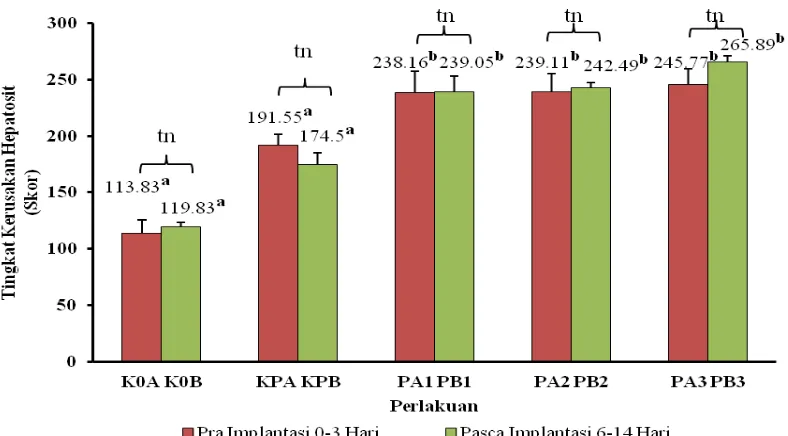

4.3 Tingkat Kerusakan Hepatosit Mencit Setelah Pemberian Ekstrak N-Heksan Buah Andaliman Selama Masa Pra Implantasi dan Pasca Implantasi

Hasil pengamatan terhadap tingkat kerusakan hepatosit pada kelompok pemberian Pra

Implantasi 0-3 Hari setelah dilakukan uji statistik (Lampiran F) menunjukkan adanya

(245,77) menunjukkan perbedaan nyata terhadap peningkatan kerusakan hepatosit bila

dibandingkan dengan KPA (191,55) dan K0A (113,83) . Sedangkan pada kelompok

pemberian Pasca Implantasi 6-14 Hari setelah dilakukan uji statistik (Lampiran G)

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dimana antara PB1 (239,05), PB2

(242,49), dan PB3 (265,89) menunjukkan perbedaan nyata terhadap peningkatan

kerusakan hepatosit bila dibandingkan dengan KPA (174,50) dan K0A (119,83). Hal

[image:44.595.123.517.226.444.2]ini dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Tingkat Kerusakan Hepatosit Antara Kelompok Pra Implantasi

(A) dan Pasca Implantasi (B). K0 = kontrol blank; KP = kontrol

pelarut CMC 1%; P1, P2, dan P3 = ekstrak n-heksan buah andaliman

masing-masing konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. Huruf yang sama pada perlakuan yang berbeda menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf 5%. (tn = p>0,05)

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemberian

ekstrak n-heksan buah andaliman selama masa pra implantasi 0-3 hari sudah

mempengaruhi tingkat kerusakan hepatosit. Meskipun ekstrak tersebut tidak begitu

berpengaruh terhadap rata-rata berat hepar namun secara histologis ekstrak tersebut

berpengaruh. Peningkatan kerusakan hepatosit yang terjadi kemungkinan besar

diakibatkan oleh senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak n-heksan buah

andaliman seperti steroid, yang menurut Indriani (2007) bahwa steroid banyak

ditemukan di alam, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Steroid pada jaringan tumbuhan

disebut dengan sitosterol yang biasanya terdapat pada lapisan lilin daun yang

Selanjutnya setelah dilakukan uji statistik (lampiran H) terhadap perbandingan

tingkat kerusakan hepatosit setelah diberikan ekstrak n-heksan buah andaliman antara

kelompok pemberian selama masa pra implantasi 0-3 hari dan pasca implantasi 6-14

hari menunjukkan hasil tidak berbeda nyata antara kedua kelompok pemberian

tersebut (p>0,05). Akan tetapi terjadi peningkatan kerusakan seiring dengan

peningkatan konsentrasi ekstrak dan lamanya waktu pemberian. Hal ini berarti

senyawa yang dikandung dalam ekstrak n-heksan buah andaliman yang umumnya

merupakan senyawa non polar seperti steroid dan minyak atsiri memberikan pengaruh

terhadap tingkat kerusakan hepatositnya.

Menurut (Moslen, 2001 dalam Hapsari, 2010), bahwa kerusakan hepar karena

zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis zat kimia, dosis yang

diberikan, dan lamanya paparan zat tersebut seperti akut, subkronik atau kronik.

Dimana semakin tinggi konsentrasi suatu senyawa yang diberikan maka respon toksik

yang ditimbulkan semakin besar (Amalina, 2009). Akan tetapi walaupun hepar

merupakan organ yang sel-selnya mengalami pembaharuan yang lambat, hepar juga

mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup cepat.

Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Junqueira dan Carneiro (1997),

dimana kehilangan jaringan akibat zat-zat toksik atau pembedahan memacu suatu

mekanisme dimana sel-sel hepar mulai membelah dan hal ini terus berlangsun