KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA

PADA EKOSISTEM HUTAN TRI DHARMA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh :

Alan Syahputra Simamora

101201058/Budidaya Hutan

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRACT

ALAN SYAHPUTRA SIMAMORA. Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Ecosytems of Tri Dharma Forest University of North Sumatra, Suvervised by DELVIAN and DENI ELFIATI.

The goal of this research is to know the diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungion Ecosytems of Tri Dharma Forest University of North Sumatra.The samplesof soil androots of plantstakenfromthe land of Tri Dharma Forest University of North Sumatra. This research use soil separating method to obtain spores and root coloring method to find out root colonization.

The results showthat an increase inthe averagedensity ofsporesfromthe fieldonthe results oftrapping, forthe percentage ofArbuscular Mycorrhizal Fungicolonizationinthe roots of plantsat56.5% includegrade4orhighcategories. Found2genus, namelyGenus AcaulosporaandGenusGlomus. Ofthe field foundas many as20types ofsporesby average spore density 107 spores/50 g soil andtrappingresultsare foundas many as26types ofspores by average spore density 938 spores/50 g soil.

ABSTRAK

ALAN SYAHPUTRA SIMAMORA.Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula padaEkosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Dibimbing oleh DELVIAN dan DENI ELFIATI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula pada ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Sampel tanah dan akar tumbuhan berasal dari lahan Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode tuang saring untuk mendapatkan spora dan metode pewarnaan untuk mengetahui kolonisasi akar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata kepadatan spora dari lapangan pada hasil trapping, untuk persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar tanaman sebesar 56.5% termasuk kelas 4 atau kategori tinggi. Ditemukan 2 genus, yaitu Genus Acalauspora dan Genus Glomus. Dari lapangan ditemukan sebanyak 20 tipe spora dengan kepadatan spora rata-rata 107 spora/50 gr tanah dan hasil trapping ditemukan sebanyak 26 tipe spora dengan kepadatan spora rata-rata 409 spora/50 gr tanah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 12 Agustus 1992 dari ayah

S. Simamora dan ibu R. Sipahutar. Penulis merupakan anak ketiga dari empat

bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dari SD Negeri 173405

Sosorgonting, Doloksanggul pada tahun 2004, pendidikan tingkat Sekolah

Menengah Pertama dari SMP Negeri 2 Doloksanggul pada tahun 2007,

pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dari SMK Negeri 2 Doloksanggul

tahun 2010 dan pada tahun 2010 masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur

Ujian Masuk Bersama (UMB). Penulis memilih Program Studi Kehutanan,

Fakultas Pertanian dan pada semester VII memilih minat studi Budidaya Hutan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi Himpunan

Mahasiswa Sylva (HIMAS) USU. Penulis mengikuti Praktik Pengenalan

Ekosistem Hutan (P2EH) di Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Gunung Barus dan

Hutan Pendidikan USU, Kabupaten Karo selama 10 hari.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di

IUPHHK PT. Teluk Nauli, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penulis

melaksanakan PKL mulai tanggal 31 Januari dan selesai pada tanggal 1 Maret

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul

“Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula pada Ekosistem Hutan Tri Dharma

Universitas Sumatera Utara” ini dengan baik.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman Fungi Mikoriza

Arbuskula (FMA) pada ekosistem hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara.

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi pada pihak-pihak

yang membutuhkan khususnya bagi peneliti yang terkait dengan keanekaragaman

jenis fungi mikoriza arbuskula pada ekosistem hutan.

Selama pembuatan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin

menyatakan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta (S. Simamora dan R. Sipahutar) yang telah membesarkan

dan mendidik penulis selama ini serta selalu memberikan dukungan melalui

doa, motivasi dan dana untuk tetap semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Delvian SP. MP. dan Ibu Dr. Deni Elfiati, SP. MP. selaku ketua

dan anggota komisi pembimbing yang telah memberi masukan dan saran

berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Pimpinan, Staf Pengajar dan Tata Usaha Program Studi Kehutanan, Fakultas

Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

4. Kepala dan asisten Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara, atas segala bantuan fasilitas dan kerjasama yang

5. Seluruh teman-teman Kehutanan 2010, khususnya BDH 2010 atas semangat,

dukungan, motivasi dan keakraban yang terjadi selama kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih

banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini lebih baik lagi. Akhir kata

penulis mengucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

C.Distribusi dan Ekologi Fungi Mikoriza Arbuskula ... 7

D.Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan FMA ... 8

E. Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara ... 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Kondisi Kandungan Kimia Tanah Hutan Tri Dharma USU ... 19

B.Keberadaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) ... 20

KESIMPULAN DAN SARAN A.Kesimpulan ... 34

B.Saran ... 34

DAFTAR PUSTAKA ... 35

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Hasil analisis tanah Hutan Tri DharmaUSU ... 19

2. Data persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar tumbuhan ... 21

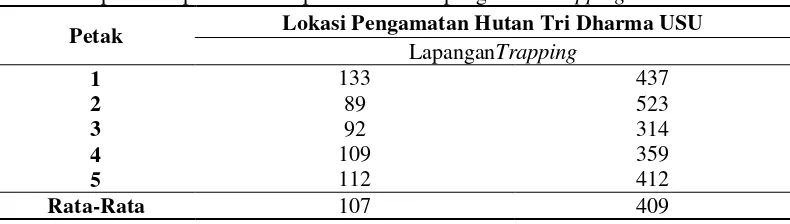

3. Kepadatan spora dari sampel tanah dari lapangan dan trapping ... 22

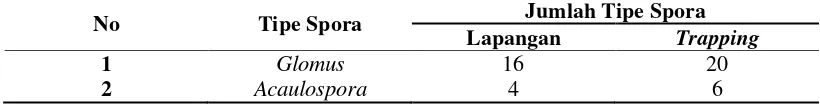

4. Jumlah tipe spora setiap genus dari lapangan dan hasil trapping ... 23

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Hifa pada Fungi Mikoriza Arbuskula ... 20

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Klasifikasi tingkat infeksi FMA pada akar menurut Setiadi (1992) ... 39

2. Kriteria Penilaian Sifat-Sifat tanah menurut BPP Medan (1982)dalam Mukhlis (2007) ... 39

3. Kriteria pH tanah menurut BPP Medan (1982) dalam Mukhlis (2007) ... 39

4. Pengambilan Sampel akar dan tanah di Lapangan ... 39

5. Perlakuan Pemerangkapan (Trapping)... 40

ABSTRACT

ALAN SYAHPUTRA SIMAMORA. Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Ecosytems of Tri Dharma Forest University of North Sumatra, Suvervised by DELVIAN and DENI ELFIATI.

The goal of this research is to know the diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungion Ecosytems of Tri Dharma Forest University of North Sumatra.The samplesof soil androots of plantstakenfromthe land of Tri Dharma Forest University of North Sumatra. This research use soil separating method to obtain spores and root coloring method to find out root colonization.

The results showthat an increase inthe averagedensity ofsporesfromthe fieldonthe results oftrapping, forthe percentage ofArbuscular Mycorrhizal Fungicolonizationinthe roots of plantsat56.5% includegrade4orhighcategories. Found2genus, namelyGenus AcaulosporaandGenusGlomus. Ofthe field foundas many as20types ofsporesby average spore density 107 spores/50 g soil andtrappingresultsare foundas many as26types ofspores by average spore density 938 spores/50 g soil.

ABSTRAK

ALAN SYAHPUTRA SIMAMORA.Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula padaEkosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Dibimbing oleh DELVIAN dan DENI ELFIATI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula pada ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Sampel tanah dan akar tumbuhan berasal dari lahan Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode tuang saring untuk mendapatkan spora dan metode pewarnaan untuk mengetahui kolonisasi akar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata kepadatan spora dari lapangan pada hasil trapping, untuk persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar tanaman sebesar 56.5% termasuk kelas 4 atau kategori tinggi. Ditemukan 2 genus, yaitu Genus Acalauspora dan Genus Glomus. Dari lapangan ditemukan sebanyak 20 tipe spora dengan kepadatan spora rata-rata 107 spora/50 gr tanah dan hasil trapping ditemukan sebanyak 26 tipe spora dengan kepadatan spora rata-rata 409 spora/50 gr tanah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumberdaya alam fisik yang mempunyai peranan

penting dalam segala kehidupan manusia, karena lahan atau tanah diperlukan

manusia untuk tempat tinggal dan hidup, melakukan kegiatan pertanian,

peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Karena

pentingnya peranan lahan atau tanah dalam kehidupan manusia, maka

ketersediaannya juga jadi terbatas. Kesuburan tanah sangat penting bagi

pertumbuhan tanaman karena asupan nutrisi bagi tanaman disediakan oleh tanah,

salah satu penentu kesuburan tanah ini adalah jenis lahannya. Perbedaan jenis

lahan akan turut serta menentukan jumlah nutrisi yang ada di dalamnya.

Komponen ekosistem hutan, baik hayati (mahkluk hidup) maupun non

hayati (lingkungan) saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam

perkembangannya hubungan yang ada menunjukkan keseimbangan alam yang

utuh, jika salah satu di antara komponen ini terganggu maka komponen lainnya

juga ikut terganggu, dan akhirnya akan mengurangi nilai keanekaragaman hayati

yang ada. Keanekaragaman hayati sangat bernilai bagi kehidupan manusia, karena

hutan merupakan gudang plasma nutfah (sumber genetik) dari berbagai jenis

tumbuhan (flora), hewan (fauna), maupun organisme hidup lainnya.

Pada dasarnya keanekaragaman hayati selalu berbeda di setiap tempat, hal

ini dikarenakan keragaman faktor-faktor lingkungan. Lingkungan merupakan

gabungan dari berbagai komponen fisik maupun hayati yang berpengaruh

sangatlah luas dan mencakup semua hal yang ada di luar organisme yang

bersangkutan misalnya radiasi matahari, suhu, curah hujan, kelembaban,

topografi, parasit, predator, kompetitor, dan simbion mutualisme.

Di alam terdapat berbagai bentuk simbiosis yang secara tidak langsung

dapat meningkatkan produksi tanaman yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis

mutualisme merupakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan untuk

kedua organisme yang bersimbiosis. Salah satu di antaranya adalah fungi

mikoriza. Fungi mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme

antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi. Hubungan simbiosis antara

inang dengan fungi meliputi penyediaan fotosintat (karbohidrat) oleh tanaman

inang. Sebaliknya, tanaman inang mendapatkan tambahan nutrien yang diambil

fungi dari tanah. Peranan FMA sangat penting terutama dalam hal konservasi

siklus nutrisi, membantu memperbaiki struktur tanah, transportasi karbon di

sistem perakaran, mengatasi degradasi kesuburan tanah serta melindungi tanaman

dari penyakit, juga sebagai agen fitoremediasi.

Kehadiran mikoriza penting bagi ketahanan suatu ekosistem, stabilitas

tanaman dan pemeliharaan keragaman biologi. Peranan mikoriza dalam menjaga

keragaman hayati dan ekosistem sekarang mulai dikenal, terutama sekali karena

pengaruh mikoriza untuk mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan

meningkatkan produktivitas.

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) merupakan salah satu tipe asosiasi

mikoriza dengan akar tanaman. Fungi ini dapat dijadikan sebagai salah satu

dan kualitas tanaman terutama yang ditanam pada lahan-lahan marginal yang

kurang subur atau bekas tambang/industri.

Karena keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula di Hutan Tri Dharma

Universitas Sumatera Utara belum diteliti, maka penelitian keanekaragaman fungi

mikoriza arbuskula di ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara

sangat diperlukan.

B.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula pada

ekosistem hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara.

C.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang

membutuhkan khususnya bagi peneliti yang terkait dengan keanekaragaman fungi

mikoriza arbuskula pada ekosistem hutan, bagi dunia pendidikan, masyarakat

TINJAUAN PUSTAKA

A.Fungi Mikoriza Arbuskula

Fungi mikoriza arbuskula merupakan suatu bentuk asosiasi antara fungi

dengan akar tumbuhan tingkat tinggi, yang mencerminkan adanya interaksi

fungsional yang saling menguntungkan antara suatu tumbuhan dengan satu atau

lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu. Fungi mikoriza arbuskula termasuk

golongan endomikoriza. Tipe fungi ini dicirikan oleh hifa yang intraseluler yaitu

hifa yang menembus ke dalam korteks dari satu sel ke sel yang lain

(Manan, 1993). Diantara sel-sel terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa

yang bercabang-cabang yang disebut arbuskula. Pembengkakan yang terbentuk

pada hifa yang berbentuk oval disebut vesikula. Arbuskula merupakan tempat

pertukaran metabolit antara jamur dan tanaman. Adanya arbuskula sangat penting

untuk mengidentifikasi bahwa telah terjadi infeksi pada akar tanaman (Scannerini,

Bonfante dan Fosolo, 1983 dalam Delvian, 2003), sedangkan vesikula merupakan

organ penyimpan makanan dan berfungsi sebagai propagul (organ reproduktif).

Vesikula menurut Abbott dan Robson (1982), berbentuk globosa dan

berasal dari menggelembungnya hifa internal dari fungi mikoriza. Vesikula

ditemukan baik di dalam maupun di luar lapisan kortek parenkim. Tidak semua

fungi mikoriza membentuk vesikula dalam akar inangnya, seperti Gigaspora dan Scutellospora. Banyak pendapat tentang fungsi dari vesikula ini, yaitu sebagai organ reproduksi atau organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan

Terdapat tiga komponen dalam sistem asosiasi akar FMA yaitu akar

tanaman inangnya sendiri, hifa eksternal yaitu bagian hifa yang menjulur ke luar

akar dan menyebar dalam tanah dan hifa internal yaitu bagian hifa yang masuk

kedalam akar dan menyebar dalam akar. Pengamatan terhadap hifa internal sangat

penting untuk menentukan sampai sejauh mana tingkat kolonisasi akar tersebut

oleh FMA. Hifa FMA ini sangat halus dengan diameter bervariasi antara 2-27 μm

dan transparan. Oleh karena itu untuk pengamatannya diperlukan pewarnaan

(Sumarni, 2001).

Hasil penelitian Wani dan Lee (1995) menunjukkan bahwa kolonisasi akar

yang maksimum akan dicapai pada tanah yang kurang subur. Baik hara P maupun

N yang tinggi akan mengurangi kolonisasi akar. Kolonisasi akar meningkat bila

N meningkat pada kondisi P yang moderat, tetapi pada kondisi P yang tinggi

maka penambahan N justru merupakan penghambat.Lebih jauh dilaporkan bahwa

kandungan P di dalam tanaman merupakan pengendali tingkat kolonisasi akar dan

produksi spora FMA.

Keanekaragaman FMA tidak mengikuti pola keanekaragaman tanaman,

dan tipe FMA mungkin mengatur keanekaragaman spesies

tanaman (Allen et al. 1995). Sebagai contoh, pada hutan konifer terdapat lebih dari 1000 spesies ektomikoriza dimana dominansi spesies tanaman

ber-ektomikoriza sedikit, akan tetapi terdapat kurang dari 25 spesies FMA pada hutan

tropical deciduous dengan 100 spesies tanaman.

Hetrick (1984) menyimpulkan bahwa kolonisasi akar dan produksi spora

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: spesies cendawan dan lingkungan. Faktor

antar spesies cendawan. Peningkatan kadar inokulum dapat meningkatkan

persentase kolonisasi akar sampai titik optimum tertentu (Philips dan Hayman,

1970). Akan tetapi tidak ada hubungan yang erat antara kolonisasi dengan

produksi spora, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran.Sedangkan pengaruh dari

persaingan antar spesies FMA sulit ditentukan karena hanya diukur dalam hal

perbedaan pertumbuhan tanaman inangnya saja.

Ada kecenderungan bahwa beberapa genus atau bahkan spesies FMA

hanya membentuk sporokarp pada waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi hal

ini adalah perubahan musiman, pengaruh pemupukan, pengaruh pengolahan tanah

dan sebagainya. Hall (1984) menyatakan bahwa jumlah spora yang dihasilkan

setiap tahunnya mungkin tidak sama dan ada kecenderungan satu atau beberapa

genus FMA sangat terbatas penyebarannya. Oleh karena itu sporokarp atau spora

yang terkumpul dari wilayah tertentu mungkin tidak mewakili seluruh spora yang

ada dari jenis FMA yang ada.

B. Peranan Fungi Mikoriza Arbuskula

Adanya fungi mikoriza sangat penting bagi ketersediaan unsur hara seperti

P, Mg, K, Fe dan Mn untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini terjadi melalui

pembentukan hifa pada permukaan akar yang berfungsi sebagai perpanjangan

akar terutama di daerah yang kondisinya miskin unsur hara, pH rendah dan

kurang air. Akar tanaman bermikoriza ternyata meningkatkan penyerapan seng

dan sulfur dari dalam tanah lebih cepat daripada tanaman yang tidak bermikoriza

(Abbot dan Robson 1982). Manfaat fungi mikoriza ini secara nyata terlihat jika

kondisi tanahnya miskin hara atau kondisi kering, sedangkan pada kondisi tanah

Menurut Siradz et al. (2007), hampir semua tanaman asli lahan pantai terinfeksi oleh fungi mikoriza. Hubungan antara jumlah spora dengan

pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan positif dalam hal menyerap unsur

hara. Hubungan yang positif tersebut cukup memberikan indikasi yang jelas

tentang peluang penggunaan fungi mikoriza untuk meningkatkan pertumbuhan

tanaman, membantu memperbaiki dan meningkatkan sifat-sifat struktur agregat

tanah.

Menurut Marx (1982), akar tanaman yang terbungkus oleh fungi mikoriza

menyebabkan akar tersebut terhindar dari serangan penyakit dan hama. Infeksi

patogen terhambat, disamping itu fungi mikoriza menggunakan semua kelebihan

dan eksudat akar lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang tidak cocok bagi

pertumbuhan patogen.

C.Distribusi dan Ekologi Fungi Mikoriza Arbuskula

Fungi mikoriza biasanya tersebar dengan berbagai cara. Penyebaran aktif

miselia melalui tanah, setelah infeksi di akar hifa berkembang di daerah perakaran

pada tanah dan terbentuk struktur fungi, diantaranya miselium eksternal akar

merupakan organ yang sangat penting dalam menyerap unsur hara dan

mentransferkan ke tanaman, sedangkan penyebaran pasif dapat dilakukan oleh

beberapa hewan dan juga angin (Setiadi, 2001). Penyebaran fungi mikoriza

melalui inokulasi agak berkurang pada tanah yang sudah bermikoriza, tetapi

meningkat pada tanah yang tidak bermikoriza.

Perbedaan lokasi dan rizosfer menyebabkan perbedaan keanekaragaman

spesies dan populasi fungi mikoriza, misalnya yang didominasi oleh fraksi

sp.begitu juga dengan tanah mangrove yang bercirikan tanah berlumpur dan

cenderung liat hanya Glomus sp. yang dapat hidup, sedangkan tanah yang berpasir genus Acaulospora dan Gigaspora ditemukan dalam jumlah yang tinggi. Sebaran kedua genus tersebut ternyata berkebalikan apabila ditinjau posisinya dari garis

pantai. Kepadatan populasi Acaulospora meningkat sejalan dengan jarak dari garis pantai, artinya makin jauh dari garis pantai populasi Acaulospora makin tinggi. Kecenderungan sebaliknya diperlihatkan oleh Gigaspora yang makin jauh dari garis pantai populasinya semakin menurun (Siradz et al., 2007).

Menurut Moreira (2007), pada ekosistem hutan asli Acaulospora mempunyai keanekaragaman jenis yang paling tinggi, selain itu ditemukan

jugaGlomus macrocarpum yang menunjukkan jumlah spora yang paling banyak, sedangkan daerah yang dihutankan kembali jenis yang paling banyak adalah

Glomus macrocarpum dan Archeospora gerdemanni. Jenis-jenis ini menyesuaikan diri pada lingkungan dan menunjukkan toleransi yang tinggi dan

adaptasi yang berbeda.

D.Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan FMA

Keberadaan spora FMA dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan

seperti :

1. Cahaya

Adanya naungan yang berlebihan terutama untuk tanaman yang senang

cahaya dapat mengurangi infeksi akar dan produksi spora, selain itu respon

tanaman terhadap fungi mikoriza akan berkurang. Hal ini disebabkan adanya

hambatan pertumbuhan dan perkembangan internal hifa dalam akar yang

2. Suhu

Suhu berpengaruh terhadap infeksi yakni pada perkembangan spora,

penetrasi hifa pada sel akar dan perkembangan pada korteks akar, selain itu suhu

juga berpengaruh pada ketahanan dan simbiosis. Semakin tinggi suhu semakin

besar terbentuknya kolonisasi dan meningkatnya produksi spora. Schenk dan

Schroder (1974) menyatakan bahwa suhu terbaik untuk perkembangan

arbuskulayakni pada suhu 30oC tetapi untuk koloni miselia terbaik berada pada

suhu 28-34oC, sedangkan perkembangan bagi vesikula pada suhu 35oC.

3. Kandungan air tanah

Kandungan air tanah dapat berpengaruh baik secara langsung atau tidak

langsung terhadap infeksi dan pertumbuhan fungi mikoriza. Pengaruh secara

langsung tanaman bermikoriza dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas

serapan air. Sedangkan pengaruh tidak langsung karena adanya miselia eksternal

menyebabkan fungi mikoriza efektif dalam mengagregasi butir-butir tanah,

kemampuan tanah menyerap air meningkat. Penjenuhan air tanah yang lama

berpotensi mengurangi pertumbuhan dan infeksi fungi mikoriza karena kondisi

yang anaerob. Daniels dan Trappe (1980) menggunakan Glomus epigaeum dikecambahkan pada lempung berdebu pada berbagai kandungan air. Glomus epigaeum ternyata berkecambah paling baik pada kandungan air di antara kapasitas lapang dan kandungan air jenuh.

4. pH Tanah

Fungi mikoriza pada umumnya lebih tahan terhadap perubahan pH tanah.

Meskipun demikian adaptasi masing-masing spesies fungi mikoriza terhadap pH

perkembangan dan peran mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman. Kemasaman

tanah (pH) optimum untuk perkembangan fungi mikoriza berbeda-beda

tergantung pada adaptasi fungi mikoriza terhadap lingkungan. Kemasaman tanah

(pH) dapat berpengaruh langsung terhadap aktivitas enzim yang berperan dalam

perkecambahan spora fungi mikoriza. Misalnya Glomus mosseae biasanya pada tanah alkali dapat berkecambah dengan baik pada air atau pada soil extract agar pada pH 6-9. Spora Gigaspora coralloidea dan Gigaspora heterogama dari jenis yang lebih tahan asam dapat berkecambah dengan baik pada pH 4-6. Glomus epigaeum perkecambahannya lebih baik pada pH 6-8(Maas dan Nieman, 1978). 5. Bahan organik

Bahan organik merupakan salah satu komponen dalam tanah yang penting

disamping air dan udara. Jumlah spora FMA berhubungan erat dengan kandungan

bahan organik dalam tanah. Jumlah maksimum spora ditemukan pada tanah-tanah

yang mengandung bahan organik 1-2% sedangkan pada tanah-tanah berbahan

organik kurang dari 0,5% kandungan spora sangat rendah (Pujiyanto, 2001).

6. Logam berat dan unsur lain

Adanya logam berat dalam larutan tanah dapat mempengaruhi

perkembangan mikoriza. Beberapa spesies mikoriza arbuskular diketahui mampu

beradaptasi dengan tanah yang tercemar seng (Zn), tetapi sebagian besar spesies

mikoriza peka terhadap kandungan Zn yang tinggi. Pada beberapa penelitian lain

diketahui pula strain-strain fungi mikoriza tertentu toleran terhadap kandungan

E.Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara

Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Padang Bulan terletak di

sebelah barat daya Kota Medan, tujuh kilometer dari pusat kota. Kampus ini yang

memiliki luas 116 Ha dengan zona akademik 93,4 Ha, merupakan pusat kegiatan

Universitas. Di sini terdapat lebih dari seratus bangunan dengan total luas lantai

133.141 m2. Selain bangunan pendidikan dan penunjang, di areal ini juga terdapat

berbagai fasilitas sosial dan publik seperti taman dan fasilitas olahraga (Siregar,

2010).

Kawasan ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara yang

memiliki luas kawasan 1,14 ha. Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara

dimanfaatkan mahasiswa sebagai tempat melakukan penelitian dan tempat

berlangsungnya praktikum akademik. Tegakan pohon yang terdapat di lokasi

BAHAN DAN METODE

A.Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2014.

Pengambilan tanah dan akar tanaman dilakukan di lahan Ekosistem Hutan Tri

Dharma USU. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Sentral Fakultas

Pertanian USU. Ekstraksi spora, identifikasi dan penghitungan persentase

kolonisasi FMA pada akar tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah,

Fakultas Pertanian USU. Kegiatan pemerangkapan dilaksanakan pada rumah kaca

Fakultas Pertanian USU, dan dokumentasi sampel dilakukan di Laboratorium

Biologi Tanah, Fakultas Pertanian USU.

B.Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh tanah dan akar

anakan pohon yang ada pada petak contoh yaitu mahoni (Swietenia macrophylla). Jagung (Zea mays) sebagai inang pada perlakuan pemerangkapan. Untuk ekstraksi dan identifikasi spora mikoriza digunakan bahan berupa larutan glukosa 60%,

larutan Melzer’s sebagai bahan pewarna spora. Larutan trypan blue untuk bahan proses pewarnaan akar (staining). Larutan KOH 10% untuk mengeluarkan cairan sitoplasma dalam akar, sehingga akar pucat dan sebagai pengawet. Larutan HCl

2% untuk mempermudah masuknya trypan blue pada saat pewarnaan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan contoh tanah

dan akar tanaman adalah meteran, tali plastik, patok, cangkul, kantong plastik,

spidol, dan kertas label. Alat untuk pengamatan di laboratorium adalah saringan 2

mikroskop binokuler, mikroskop cahaya, kaca preparat, dan kaca penutup. Alat

yang digunakan untuk pemerangkapan di rumah kaca berupa pot (aqua cup), dan sprayer.

C. Metode Penelitian

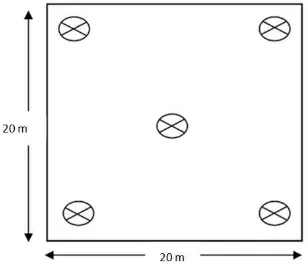

1. Pembuatan Petak

Petak penelitian dibuat sesuai metode ICRAF (Ervayenri et al., 1999). Adapun ukuran petak pengamatan yang digunakan adalah 20 m × 20 m.

Penetapan petak pengamatan dilakukan secara acak dengan jumlah petak yang

dibuat sebanyak lima petak.

Gambar 2. Ilustrasi petak contoh pengambilan sampel tanah

Keterangan :

: tempat pengambilan sampel tanah

2. Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan sebanyak lima titik dalam setiap

petak dengan kedalaman 0-20 cm. Berat tanah yang diambil setiap titik sebanyak

500 gr, sehingga total sampel tanah yang diambil untuk tiap petak pengamatan

tempat hingga homogen untuk mewakili satu petak. Setelah pencampuran

dianggap homogen diambil 500 gr sampel tanah untuk tiap petak.

3. Pengambilan Sampel Akar

Akar anakan pohon yang diambil yaitu akar yang berada pada setiap petak

contoh yaitu mahoni (Swietenia macrophylla). Akar anakan pohon diambil dengan cara memotong akar-akar halus, dengan diameter yang diambil berukuran

0.5 -1.0 mm.

4. Analisis Tanah

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan analisa awal

terhadap kondisi tanah, meliputi, pH, C-organik dan P-tersedia, untuk mengetahui

sifat tanah.

5. Ekstraksi dan Identifikasi Spora FMA

Teknik yang digunakan dalam mengekstraksi spora FMA adalah teknik

tuang – saring dari Pacioni (1992) dalam Brundet et al. (1996) dan akan dilanjutkan dengan teknik sentrifugasi dari Brundrett et al. (1996). Prosedur kerja teknik tuang – saring ini dimulai dengan mencampurkan tanah sampel sebanyak

50 g dengan 200–300 ml air dan diaduk sampai butiran-butiran tanah hancur.

Selanjutnya disaring dalam satu set saringan dengan ukuran 710 μm, 425 μm dan

53 μm secara berurutan dari atas ke bawah. Dari saringan bagian atas disemprot

dengan air kran untuk memudahkan bahan saringan lolos. Kemudian saringan

paling atas dilepas dan saringan kedua kembali disemprot dengan air kran. Setelah

saringan kedua dilepas sejumlah tanah sisa yang tertinggal pada saringan

Ekstraksi spora teknik tuang-saring ini kemudian diikuti dengan teknik

sentrifugasi dari Brundrett et al. (1996). Hasil saringan dalam tabung sentrifuse ditambahkan dengan glukosa 60% yang diletakkan pada bagian bawah dari

larutan tanah dengan menggunakan pipet. Tabung sentrifuse ditutup rapat dan

disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 3 menit. Selanjutnya larutan

supernatan tersebut dituang ke dalam saringan 53 μm, dicuci dengan air mengalir

(air kran) untuk menghilangkan glukosa. Endapan yang tersisa dalam saringan di

atas dituangkan ke dalam cawan petri dan kemudian diamati di bawah mikroskop

binokuler untuk penghitungan kepadatan spora dan pembuatan preparat guna

identifikasi spora FMA yang ada.

Pembuatan preparat spora menggunakan bahan pewarna Melzer’s. Spora-spora FMA yang diperoleh dari ekstraksi setelah dihitung jumlahnya diletakkan

dalam larutan Melzer’s. Selanjutnya spora-spora tersebut dipecahkan secara hati-hati dengan cara menekan kaca penutup preparat menggunakan ujung lidi.

Perubahan warna spora dalam larutan Melzer’s adalah salah satu indikator untuk menentukan tipe spora yang ada.

6. Kolonisasi FMA pada Akar Tanaman Sampel

Pengamatan kolonisasi FMA pada akar tanaman sampel dilakukan melalui

teknik pewarnaan akar (staining). Metode yang digunakan untuk pembersihan dan pewarnaan akar sampel adalah metoda dari Kormanik dan Mc Graw (1982)

dalamBrundet et al. (1996). Langkah pertama adalah memilih akar-akar halus dengan diameter ± 0,5 mm dan dicuci dengan air hingga bersih.

Akar sampel dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% dan dibiarkan

Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua isi sitoplasma dari sel akar sehingga

akan memudahkan pengamatan struktur infeksi FMA. Larutan KOH kemudian

dibuang dan akar sampel dicuci pada air mengalir selama 5-10 menit. Selanjutnya

akar sampel direndam dalam larutan HCl 2% dan diinapkan selama satu malam.

Larutan HCl 2% kemudian dibuang dengan mengalirkannya secara

perlahan-lahan. Selanjutnya akar sampel direndam dalam larutan trypan blue 0,05%. Kemudian larutan trypan blue dibuang dan diganti dengan larutan lacto glycerol untuk proses pengurangan warna (destaining). Selanjutnya kegiatan pengamatan siap dilakukan.

Penghitungan persentase kolonisasi akar menggunakan metode panjang

akar terkolonisasi Giovannetti dan Mosse (1980), dalamBrundet et al. (1996). Secara acak diambil potong-potongan akar yang telah diwarnai dengan panjang ±

1 cm sebanyak 10 potongan akar dan disusun pada kaca preparat, untuk setiap

tanaman sampel dibuat dua preparat akar. Potongan-potongan akar pada kaca

preparat diamati untuk setiap bidang pandang. Bidang pandang yang

menunjukkan tanda-tanda kolonisasi (terdapat hifa dan atau arbuskula dan atau

vesikula) diberi tanda positif (+), sedangkan yang tidak terdapat tanda-tanda

kolonisasi diberi tanda negatif (-). Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung

dengan menggunakan rumus:

% kolonisasi akar = ∑ ������_������� _�������� _(+)

∑ ������_������� _�������� ℎ�� × 100%

7. Pemerangkapan (Trapping Culture)

Teknik trapping yang digunakan mengikuti metoda Brundrett et al. (1996) dengan menggunakan pot kultur terbuka.Media tanam yang digunakan

dalam pot kultur adalah pot kultur diisi dengan pasir sungai sampai sepertiga

volume pot, kemudian dimasukkan contoh tanah dan terakhir ditutup dengan pasir

sungai sehingga media tanam tersusun atas pasir sungai-contoh tanah-pasir

sungai. Selanjutnya bibit jagung (Zea mays) ditaruh pada lubang tanam yang sudah diisi dengan pasir sungai, tanah kemudian ditutupi lagi dengan pasir sungai.

Dari setiap contoh tanah dibuat 5 pot kultur. Disamping itu diberikan

penambahan terrabuster guna merangsang pembentukan spora yang lebih baik.

Perlakuan terrabuster diberikan dengan konsentrasi 0,4% (1:250) sebanyak 20 ml

tiap pot. Frekuensi pemberian terrabuster adalah 3 x 1 minggu selama satu bulan

pertama dan 1 x 1 minggu selama 1 bulan kedua. Penambahan terrabuster ini

diharapkan berpengaruh terhadap pembentukan spora fungi mikoriza.

Setelah kultur berumur 8 minggu kegiatan penyiraman dihentikan dengan

tujuan menkondisikan kultur pada keadaan stress kekeringan. Proses pengeringan

ini berlangsung secara perlahan sehingga dapat merangsang pembentukan spora

lebih banyak. Periode pengeringan ini berlangsung selama 2 minggu.

Pemeliharaan kultur meliputi kegiatan penyiraman, pemberian hara dan

pengendalian hama secara manual. Larutan hara yang digunakan adalah Hyponex

merah (25-5-20) dengan konsentrasi 1 g/l. Pemberian larutan hara dilakukan

setiap minggu sebanyak 20 ml tiap pot kultur.

Setelah itu pemanenan dilakukan setelah pembentukan spora-spora baru

yang diasumsikan sudah cukup baik setelah dilakukan stressing selama 2 minggu terhadap tanaman yang digunakan sebagai kultur pemerangkapan dengan

menggunakan teknik isolasi spora yang telah dijelaskan pada bagian ekstraksi dan

8. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan meliputi analisis tanah lokasi penelitian,

penghitungan kepadatan spora FMA hasil isolasi dari lapangan, kepadatan spora

FMA hasil pemerangkapan, penyajian tabel hasil identifikasi hasil tipe-tipe spora

FMA secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

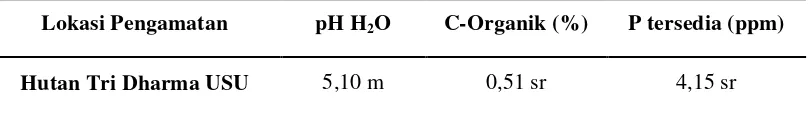

Berdasarkan hasil analisis kimia tanah diketahui bahwa pH tanah yang

terdapat pada areal penelitian tergolong masam. Kandungan bahan organik

tergolong sangat rendah, untuk kandungan P-tersedianya tergolong pada kondisi

yang sangat rendah. Hasil analisis kimia tanah sampel penelitian dapat dilihat

pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis tanah Hutan Tri Dharma USU

Lokasi Pengamatan pH H2O C-Organik (%) P tersedia (ppm)

Hutan Tri Dharma USU 5,10 m 0,51 sr 4,15 sr

Keterangan: m: masam; sr: sangat rendah

Sumber : Staf Pusat Penelitian Tanah (1983) dan BPP Medan (1982) dalam Muklis (2007)

Berdasarkan hasil analisis di laboratorium terhadap sifat kimia tanah

menunjukkan tingkat kemasaman (pH) tanah mencapai 5,10. Sifat kimia tanah

diketahui sangat mempengaruhi kemampuan FMA berasosiasi dengan tanaman,

hal ini sesuai dengan pernyataan Prihastuti (2007), Mikoriza dapat hidup dengan

baik pada pH tanah masam dan mampu menghasilkan asam-asam organik yang

membebaskan P terfiksasi.

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pada tanah lahan

ekosistem Hutan Tri Dharma USU mengandung C organik 0,51% yang termasuk

dalam kriteria sangat rendah. Semakin tinggi kadar C-organik dalam tanah maka

jumlah mikoriza juga semakin banyak (Nurhalimah et al., 2014).

Kandungan P dalam tanah diketahui dapat mempengaruhi variasi

kolonisasi FMA pada akar tanaman. Hasil analisis tanah terhadap P tersedia dalam

tanah menunjukkan kriteria yang sangat rendah yaitu sebanyak 4,15 ppm

Hifa

Vesikula dengan menurunnya kolonisasi FMA. Pembentukan simbiosis FMA mencapai

maksimum jika kadar P dalam tanah tidak lebih besar dari 50 ppm (Ishii, 2004)

dalam Nusantara et al. (2012).

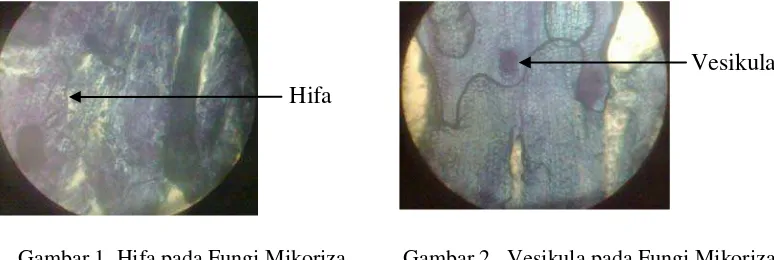

B. Keberadaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)

Struktur fungi mikoriza arbuskula yang ditemui adalah hifa dan vesikula.

Bentuk struktur hifa dan vesikula dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Hifa pada Fungi Mikoriza Arbuskula

Gambar 2. Vesikula pada Fungi Mikoriza Arbuskula

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) memiliki beberapa struktur untuk dapat

bertahan hidup di dalam akar tanaman dan di dalam tanah. Struktur tersebut

diantaranya arbuskula, hifa dan vesikula. Pada penelitian ini struktur yang ditemui

adalah hifa dan vesikula, sedangkan struktur FMA berupa arbuskula tidak

dijumpai. Hasil ini sama dengan penelitian Sari (2008), bentuk kolonisasi yang

paling banyak dijumpai pada pengamatan infeksi akar oleh endomikoriza berupa

hifa internal dan pada beberapa contoh akar ditemukan struktur hifa dengan

vesikula. Untuk struktur arbuskula sangat jarang ditemukan karena masa hidupnya

yang pendek di dalam sel korteks dan setelah beberapa hari struktur ini akan

mengalami lisis, hal ini yang mungkin menyebabkan struktur arbuskula jarang

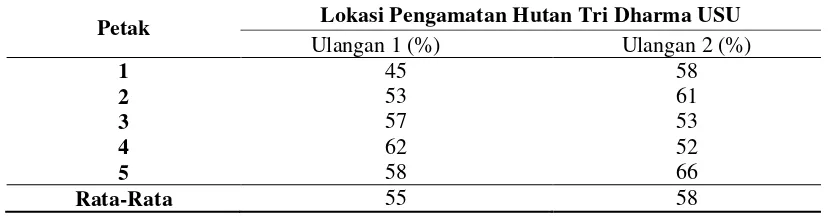

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa rataan dari

kolonisasi akar FMA yakni 56,5 % dapat dikategorikan tinggi sesuai dengan

klasifikasi tingkat infeksi FMA pada akar menurut Setiadi (1992) (Lampiran 1).

Persentase kolonisasi fungi mikoriza pada akar tanaman dapat dilihat

pada Tabel 2.

Tabel 2. Data persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar tumbuhan

Petak Lokasi Pengamatan Hutan Tri Dharma USU Ulangan 1 (%) Ulangan 2 (%)

Berdasarkan data persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula pada akar

tumbuhan, diketahui bahwa persentase kolonisasi yang diperoleh sejalan dengan

kondisi sifat kimia sampel tanah yang digunakan yaitu kondisi pH tanah yang

masam didukung juga dengan ketersediaan unsur P yang sangat rendah sehingga

kolonisasi fungi pada akar tergolong tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Mosse (1997) dalam Puspitasari et al. (2012) menyatakan bahwa kadar P yang tinggi dapat menyebabkan terhambatnya perkecambahan mikoriza pada tanaman

inang. Didukung juga pernyataan Noertjahyani (2008) bahwa kadar P yang tinggi

merupakan kondisi yang tidak optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan

mikoriza.

Berdasarkan data kepadatan spora dari sampel tanah dari lapangan dan

trapping (Tabel 3) dapat dilihat bahwa jumlah spora yang diperoleh dari hasil

tanah lapangan dengan hasil trapping sangat berbeda. Pada tanah dari lapangan

jumlah spora 409 per 50 gram tanah. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

jumlah spora tanah trapping lebih banyak dari jumlah tanah lapangan. Kepadatan

spora yang bervariasi ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sibarani (2011)yang melakukan pemerangkapan FMA asal tanah

gambut pada tegakan karet dan tegakan sawit di Desa Telaga Suka Kecamatan

Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Pada penelitian ini diperoleh variasi

kepadatan spora yang sangat beragam antara lain dibawah 25 spora/50 gram tanah

pada hasil isolasi dari lapangan dan 161 spora/50 gram tanah dari hasil trapping

pada tegakan karet, serta 37 spora/50 gram tanah hasil isolasi dari lapangan dan

242 spora/50 gram tanah dari hasil trapping di bawah tegakan sawit. Hasil

perhitungan jumlah spora yang diperoleh dari sampel tanah dari lapangan dan

trapping dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kepadatan spora dari sampel tanah dari lapangan dan trapping

Petak Lokasi Pengamatan Hutan Tri Dharma USU LapanganTrapping

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa adanya peningkatan

jumlah spora dari hasil trapping dibandingkan dengan jumlah spora yang ditemukan dari lapangan. Oehl et al. (2009) dalam Nusantara et al. (2012) menyatakan bahwa proses trapping yang pada dasarnya digunakan untuk menstimulasi sporulasi atau meningkatkan jumlah propagul FMA yang ada dalam

tanah yang diambil dari lapangan. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak

semua FMA aktif pada periode waktu yang sama. Jumlah FMA melimpah pada

kering atau sedikit hujan pembentukan spora baru akan meningkat dan persentase

kolonisasi akan menurun. Kondisi kering akan merangsang pembentukan spora

yang banyak sebagai respon alami dari CMA serta upaya untuk mempertahankan

keberadaannya di alam.

Identifikasi spora pada FMA dapat dilakukan setelah pengambilan

dokumentasi di bawah mikroskop. Jumlah Tipe dari setiap Genus spora yang

ditemukan dari lapangan dan hasil trapping dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Jumlah tipe spora setiap genus dari lapangan dan hasil trapping

No Tipe Spora Jumlah Tipe Spora

Lapangan Trapping

1 Glomus 16 20

2 Acaulospora 4 6

Berdasarkan data jumlah tipe spora setiap genus dari lapangan dan hasil

trapping, genus Glomus memiliki jumlah tipe spora yang lebih banyak dibandingkan dengan genus Acaulospora. Glomus adalah jenis FMA yang mempunyai penyebaran paling dominan, karena 37 dari 47 spesies yang

didapatkan adalah tipe Glomus. Sejalan dengan hasil penelitian mengenai

keberadaan spora FMA, seperti yang dilaporkan oleh Ragupathy dan

Mahadevan (1991) dalam Delvian (2006) yang mempelajari FMA pada hutan pantai juga menyimpulkan bahwa Glomus adalah jenis FMA yang paling dominan penyebarannya, yaitu 25 spesies dari 37 spesies yang ditemukan adalah tipe

Glomus.

Hasil ekstraksi tanah dan identifikasi terhadap spora FMA dari lapangan

dan trapping, ditemukan 2 genus spora FMA yaitu Acaulospora yang terdiri dari 10 tipe spora dan dan Glomus yang ditemukan terdiri dari 37 tipe spora. Tipe dan karakteristik spora FMA dapat dilihat pada tabel 5.

Tipe Spora Perbesaran Karakteristik Lapangan Trapping

Acaulospora sp 1

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Acaulospora sp 7

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Glomus sp 4

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Glomus sp 9

Glomus sp 10

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

Glomus sp 15

Glomus sp 16

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Glomus sp 21

40x Spora berbentuk lonjong, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Glomus sp 26

40x Spora berbentuk bulat lonjong,

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

40x Spora berbentuk bulat, berwarna

Berdasarkan data tipe dan karakteristik spora pada tanah dari lapangan dan

trapping, pada hasil trapping menunjukkan ada tipe spora yang baru tapi sebaliknya ada juga tipe spora dari lapangan tidak ditemukan lagi dari hasil

trapping. Penyebaran tipe spora yang terjadi karena dipengaruhi pH tanah, C-Organik, P-Tersedia, dan ada juga karena pada saat di lapangan tidak di

membentuk spora dalam jumlah yang banyak. Sesuai dengan pernyataan

Burhanuddin (2012) bahwa pada kondisi tanah yang lembab, proses sporulasi

FMA menjadi lebih rendah sehingga jumlah spora yang terkandung dalam tanah

juga sedikit. Kekeringan tidak menghambat pertumbuhan tapi sebaliknya pada

kelembaban tinggi akan menghambat perkembangan spora dan juga

meningkatkan perkembangan akar lateral dan setelah kolonisasi akan membantu

laju pemanjangan akar dan jumlah mikoriza meningkat dengan cepat sehingga

menghasilkan spora-spora yang baru.

Pada Ekosistem Hutan Tri Dharma USU keanekaragaman tumbuhan

sangat rendah, yakni banyak didominasi oleh pohon

mahoni (Swietenia Macrophylla), namun hal ini tidak berpengaruh terhadap keanekaragaman dari FMA. Hal ini sesuai pernyataan Allen et al. (1995) dalam Delvian (2005) Keanekaragaman CMA tidak mengikuti pola keanekaragaman

tanaman, dan tipe CMA mungkin mengatur keanekaragaman spesies tanaman.

Pada hasil penelitian ini, keanekaragaman dari fungi mikoriza arbuskula pada

ekositem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara terdapat 2 genus spora,

yaitu Acaulospora dan Glomus.

Menurut Brundet et al. (1996) dalam Nurhalimah et al. (2014) Proses perkembangan spora Acaulospora berawal dari ujung hifa (subtending hyphae) yang membesar seperti spora yang disebut hyphal terminus. Di antara hyphal terminus dan subtending hypae akan muncul bulatan kecil yang semakin lama semakin membesar dan terbentuk spora. Dalam perkembangannya, hifa

terminus akan rusak dan isinya akan masuk ke spora. Rusaknya hifa terminus

Nurhalimah et al. (2014), spora Acaulospora yang ditemukan di dua lokasi yaitu kecamatan Larangan dan Palengaan memiliki karakteristik yang sama yaitu

bentuk bulat lonjong dan memiliki dinding spora relative tebal tidak beraturan.

Sedangkan warna spora coklat tua dan kuning kecoklatan.

Menurut Schenk dan Perez (1990) dalam Nurhandayani et al. (2013), proses perkembangan spora Glomus adalah dari ujung hifa yang membesar sampai ukuran maksimal dan terbentuk spora. Sporanya berasal dari

perkembangan hifa maka disebut chlamydospora. Spora ditemukan tunggal

ataupun di dalam sporocarp. Spora Glomus yang ditemukan berbentuk bulat sampai lonjong. Warna spora mulai dari kuning, oranye sampai merah bata. Spora

tidak bereaksi saat ditetesi larutan Meilzer’s. Dinding spora jamur MVA genus Glomus ini terdiri atas 1-3 lapis dinding sel. Genus spora yang ditemukan terdiri dari 4 spesies. Spora Glomus sp1 berbentuk bulat, memiliki hanya 1 lapis dinding spora yang sangat tipis sehingga mudah pecah saat dibuat preparat. Spora Glomus sp2 berbentuk bulat, sporanya tampak jernih serta memiliki 2 lapis dinding sel.

Spora Glomus sp3 berbentuk bulat sampai lonjong dan memiliki 2 lapis dinding sel yang tebal. Spora Glomus sp4 berbentuk bulat, berwarna oranye memiliki dinding sel 3 lapis (Nurhandayani et al., 2013)

Sebaran genus Acaulosporadan Glomusdalam penelitian ini belum bisa diidentifikasi secara akurat tentang penyebaran dan nama spesiesnya, karena dari

seluruh jumlah spora yang ditemukan hanya sedikit yang dapat diidentifikasi.

Kondisi ini dikarenakan banyak ditemukan spora-spora yang rusak dan kotor

terbatasnya peralatan dilaboratorium dalam proses identifikasi sehingga penamaan

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

1. Hasil penelitian keanekaragaman fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara memiliki 2 genus spora. Dua genus spora yang ditemukan dari hasil penelitian, yaitu Genus Acalauspora dan Genus Glomus. Genus Acaulospora sebanyak 9 tipe spora dan Genus Glomus sebanyak 29 tipe spora.

2. Persentase kolonisasi fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada ekosistem Hutan Tri Dharma Universitas Sumatera Utara yaitu 56,5 % yang termasuk dalam kelas 4 atau kategori tinggi.

B. Saran

Hasil penelitian ini hanya mendapatkan data keanekaragaman FMA dan

kolonisasi akar sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui

potensi FMA dari ekositem Hutan Tri Dharma USU untuk mengatasi lahan yang

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, L.K. dan A.D. Robson. 1982. The role of VA Mycorrhizae Fungi Agriculture and the Selection of Fungi for Inoculation. Aust. J. Agric. Res. 33:389.

Allen E.B., M.F. Allen, D.J. Helm, J.M. Trappe, R. Molina, dan E. Rincon. 1995. Pattern and regulation of mycorrhizal plant and fungal diversity. Plant and Soil. 170 (1): 47-62.

Brundrett, M.N., B. Bougher, T. Dell, Grave dan N. Malajezuk. 1996. Working with Mycorrihiza in Forestry and Agriculture. Australian Centre for InternationalAgricultural Research (ACIAR). Carbera.

Burhanuddin, 2012. Keanekaragaman Jenis Jamur Mikoriza Arbuskula pada Tanaman Jabon (Anthocephalus spp). Fakultas Kehutanan. Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Daniels, B.A.H dan J.M. Trappe. 1980.Factors Affecting Spora Germination of the VAM FungusGlomus epigaeus. Mycology. 72:457-463.

Delvian. 2003. Keanekaragaman dan Potensi Pemanfaatan Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) di Hutan Pantai. Disertasi. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Delvian. 2005. Respon Pertumbuhan Dan Perkembangan Cendawan Mikoriza Arbuskula Dan Tanaman Terhadap Salinitas Tanah. Departemen Kehutanan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Delvian. 2006. Dinamika Sporulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula. Karya Tulis. Departemen Kehutanan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Ervayenri, Y. Setiadi., N. Sukarno, dan C. Kusmana. 1999. Arbuskular Mycorrhiza Fungi (AMF) Diversity in Peat Soil Influenced by Land Vegetation Types. Proceedingson International Conference Mycorrhiza in Suitanable Tropical Agriculture and Forest Ecosystem. In Commenoration of 100 Years the World Pioneering Studies on Tropical Mycorrhizas in Indonesian by Professor JM Janse. 27-30 Oktober 1997. Bogor. pp.85-92.

Hall, I.R. 1984. Taxonomy of VA Mycorrhizal Fungi. In: VA mycorrhizal (ed.) C.L. Powell dan D.J. Bagyaraj. CRC. Press. Boca Raton Florida USA.

Janouskova, M., D. Pavlikova, dan M.Vosatka. 2006. Potensial Contribution of Arbuscular Mycorrhiza to Cadmium Immobilisation in Soil. Chemosphere 65 (11):1959-1965.

Lakitan, B. 2000. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Maas, E.V. dan R.H. Nieman. 1978. Physiology of plant tolerance to salinity. dalam GA Jung (Ed). Crop tolerance to suboptimal land conditions. ASA Spec. Pub. Vol. 32:277-299.

Manan, S. 1993. Pengaruh Mikoriza pada Pertumbuhan Semai Pinus merkusi di Persemaian. Kuliah silvikultur umum. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Hlm 247-261.

Marx, D.H. 1982. Mycorrhiza in Interaction with Other Microorganism. In Method dan Principles of mycorrhizal research. The Am. Phyt. Soc Minessota.

Moreira, Dilmar dan S.M. Tsai. 2007. Biodiversity dan distribution of arbuscular mycorrhizal fungi in Araucaria angustifolia forest. Journal agriculture vol. 64:393-399.

Muklis. 2007. Analisis Tanah Tanaman. USU Press. Medan.

Noertjahyani. 2008. Respon Pertumbuhan Kolonisasi Mikoriza dan Hasil Tanaman Kedelai Sebagai Akibat dari Takaran Kompos dan Mikoriza Arbuskula. Laporan Akhir Penelitian. Universitas Winaya Mukti. Sumedang.

Nurhalimah, S., S. Nurhatika, dan A. Muhibuddin. Eksplorasi Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Indigenous pada Tanah Regosol di Pamekasan, Madura. Jurnal Sains dan Seni Pomits. Vol 3:30-34.

Nurhandayani, R., R.Linda, dan S. Khotimah. 2013. Inventarisasi Jamur Mikoriza Vesikular Aruskular dari Rhizosfer Tanah Gambut Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) Merr). Jurnal Protobiont. 2(3):146-151.

Nusantara, A.P., Y.H. Bertham, dan I. Mansur. 2012. Bekerja dengan Fungi Mikoriza Arbuskula. Fakultas Kehutanan IPB dan Seameo Biotrop. Bogor.

Prihastuti. 2007. Isolasi dan Karakterisasi Mikoriza Vesikular-Arbuskular di

Lahan Kering Masam, Lampung Tengah. Berk. Penel. Hayati. Vol 12:99-106.

Puspitasari, D., Kristanti I P., Anton M. 2012. Eksplorasi Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) Indigenous pada Lahan Jagung di Desa Torjun, Sampang Madura. Jurnal Sain dan Seni ITS Vol 1:19-22.

Samosir, J. G. 2011. Potensi Karbon Tersimpan di Hutan Tridharma Universitas Sumatera Utara. Skripsi. Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, USU. Medan.

Sari, M. L. 2008. Keberadaan Mikoriza Pada Areal Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (Studi Kasus di Areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma Unit Sungai Seruyan Kalimantan Tengah). Skripsi. Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB. Bogor.

Schenck NC dan Schroder VN 1974. Temperature response of endogone micorrhiza on soybean roots. Mycologia. 66:71.

Setiadi, Y. 1992. Petunjuk Laboratorium Mikrobiologi Tanah Hutan. Pusat Antar Universitas Bioteknologi Kehutanan. Jakarta : Direktorat Perguruan Swasta.

Setiadi Y. 2001. Peranan mikoriza arbuskula dalam reboisasi lahan kritis di Indonesia. makalah seminar penggunaan CMA dalam sistem pertanian organik dan rehabilitas lahan. Bandung. 21-23 April 2001.

Sibarani, S. A. 2011. Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula pada Tegakan Karet dan Tegakan Sawit di Ekosistem Lahan Gambut Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi. Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, USU. Medan.

Siradz SA dan S Kabirun. 2007. Pengembangan lahan marginal pesisir pantai dengan bioteknologi masukan rendah. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian UGM. 7:83-92.

Siregar, R.M. 2010. Pengaruh Iklim Mikro Terhadap Kadar Air Serasah di Hutan Tri Dharma Kampus Universitas Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sumarni, 2001. Pewarnaan Akar pada Cendawan Mikorriza Arbuskular. Fakultas Pertanian UNPAD, Bandung.

Lampiran 1. Klasifikasi tingkat infeksi FMA pada akar menurut Setiadi (1992)

Tingkat Kolonisasi (%) Kategori Keerangan

0-5 Kelas 1 Sangat rendah

6-25 Kelas 2 Rendah

26-50 Kelas 3 Sedang

51-75 Kelas 4 Tinggi

76-100 Kelas 5 Sangat tinggi

Lampiran 2. Kriteria Penilaian Sifat-Sifat tanah menurut BPP Medan (1982) dalam MukhliS (2007).

Sifat tanah Satuan Sangat

rendah Rendah Sedang Tinggi

Sangat tinggi

C (Karbon) % <1,00 1,00-2,00 2,01-3,00

3,01-5,00 >5,00 P. avl. Bray

II ppm <8,00 8,00-15 16-25 26-25 >25

Lampiran 3. Kriteria pH tanah menurut BPP Medan (1982) dalam Mukhlis (2007)

Kriteria pH (H2O)

Sangat Masam <4,5

masam 4,5-5,5

Agak Masam 5,6-6,5

Netral 6,6-7,5

Agak Alkalis 7,6-8,5

Alkalis >8,5

Lampiran 4. Pengambilan Sampel akar dan tanah di Lapangan

c. Pengambilan akar anakan pohon mahoni

Lampiran 5. Perlakuan Pemerangkapan (Trapping)

a. Pemeliharaan kultur b. Perlakuan stressing kultur

Lampiran 6. Pengamatan di Laboratorium

a. Larutan 50 gr tanah dengan air 300ml