KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA

DI HUTAN PANTAI SONANG, TAPANULI TENGAH

T E S I S

Oleh

AJA NAZLI YUSNI

077030003/BIO

PROGRAM MAGISTER BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA

DI HUTAN PANTAI SONANG, TAPANULI TENGAH

T E S I S

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Magister Sains dalam Program Studi Biologi Pada Pada

Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

AJA NAZLI YUSNI

077030003/BIO

PROGRAM MAGISTER BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : KEANEKARAGAMAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA DI

HUTAN PANTAI SONANG, TAPANULI TENGAH

Nama Mahasiswa : Aja Nazli Yusni

NIM : 077030003

Program Studi : Biologi

Konsentrasi : Mikrobiologi

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Delvian, SP, MP Ketua

Prof. Dr. Dwi Suryanto, MSc Anggota

Ketua Program Studi Biologi Dekan FMIPA

Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc. Prof. Dr. Eddy Marlianto, M.Sc.

Telah diuji

Pada tanggal : 8 Januari 2010

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Delvian, SP. MP

Anggota : 1. Prof. Dr. Dwi Surianto, M. Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula Di Hutan Pantai Sonang, Tapanuli Tengah adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan dengan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Medan, 8 Januari 2010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) di hutan Pantai Sonang, Tapanuli Tengah dan hubungannya dengan tingkat salinitas tanah. Sampel tanah diambil dari setiap petak ukur. Untuk isolasi spora digunakan 50 gram tanah sampel dari setiap petak ukur. Isolasi spora FMA menggunakan metode tuang saring untuk penghitungan spora, identifikasi spora dan kolonisasi akar diteliti dengan menggunakan metode pewarnaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas berpengaruh negatif terhadap keberadaan dan keanekaragaman FMA serta persentase kolonisasi akar. Penurunan tingkat salinitas tanah diikuti dengan peningkatan kepadatan dan keanekaragaman spora serta persentase

kolonisasi akar. Hasil trapping spora dengan tanaman inang Pueraria javanica

menghasilkan jumlah spora yang lebih banyak dibandingkan dengan spora yang diisolasi dari lapangan. Pada penelitian ini didapat 28 jenis spora FMA, 26 jenis merupakan genus

Glomus dan 2 jenis lainnya merupakan genus Acaulospora. Kolonisasi ditemukan pada semua akar tanaman sampel. Persentase kolonisasi secara umum adalah rendah sampai dengan sedang

ABSTRACT

The objective of this study was to find out existence and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as well as its relationship with soil salinity level in Sonang coastal forest, Tapanuli Tengah. Soil sample was taken from each plot. For spores isolation, fifty gram of soil sample was taken from each plot. The AMF spores were isolated using filtering-pouring method to calculate the number of spores, identification of spores and colonization of roots were observed using staining method. The result showed that salinity affected negatively on both the existence and diversity of AMF and root colonization. The decrease of soil salinity level was followed by the increasing in density and diversity of spores as well as the percentage of root colonization. The result

of trapping of spores with Pueraria javanica plant produced more number of spores than

the number of spores isolated from the field. There were 28 types of AMF spores found

in this study, 26 types of those were Glomus and two other types were Acaulospora.

Colonization was found in all roots of sample plant. The percentages of colonization were generally classified as low to medium level.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul Keanekaragaman Fungi Mikoriza

Arbuskula Di Hutan Pantai Sonang, Tapanuli Tengah dapat terselesaikan. Tesis ini

dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister

Biologi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara dan Ketua BAPPEDA yang telah memberikan Beasiswa S2

kepada penulis di sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

2. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr. H. Chairuddin P. Lubis DTM & H atas

kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan program Magister.

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang dijabat oleh Prof.

Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc atas kesempatan yang diberikan kepada kami

sehingga kami dapat menjadi mahasiswa Program Magister pada Program

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4. Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

yang dijabat oleh Prof. Dr. Eddy Marlianto, M.Sc. yang telah memberikan

kesempatan kepada kami sehingga kami dapat menjadi mahasiswa Program Megister

Dalam Program Studi Biologi di Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

5. Ketua Program Studi Magister Biologi Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc yang telah

memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada kami.

6. Dr. Delvian, SP, MP selaku ketua komisi pembimbing dan Prof. Dr.Dwi Suryanto,

M.Sc selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan

dorongan, bimbingan, arahan serta bantuan kepada penulis.

7. Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc. sebagai penguji I serta Dr. Deni Elfiati, SP. MP

sebagai penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam

penyempurnaan penyusunan tesis ini.

8. Drs. Sufrizal Tanjung, M.Si selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Medan yang telah

memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis

9. Suamiku Drs. Ikhwan Faizan Nasution, M.AP dan anak-anakku tersayang yang telah

memberikan motivasi, doa dan mendampingi dengan sabar selama pendidikan demi

keberhasilan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini

dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya dan bagi kita semua. Amin.

Medan, Januari 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 5 September 1970, sebagai anak kedua

dari lima bersaudara, dari pasangan alm. H. Dt. Azham Yusni dan Hj. T. Zairul Laily.

Tahun 1983 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Pertiwi Medan,

selanjutnya pada tahun 1986 menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di

SMP Negeri 9 Medan. Tahun 1989 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah

atas di SMA Negeri 3 Medan. Pendidikan sarjana ditempuh di IKIP Negeri Medan,

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Biologi dan lulus

pada tahun 1994. Kemudian penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke

Program Magister (S2) Biologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Medan,

mulai tahun 2007 melalui beasiswa pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 1992-1995 penulis bertugas sebagai guru honor bidang studi Biologi di SMP

swasta Perguruan Husni Thamrin Medan dan SMA swasta Brigjen Katamso Medan. Pada

tahun 1994 penulis diangkat sebagai guru PNS yang ditugaskan pada SMA Negeri 3

Tebingtinggi hingga tahun 1996. Sejak bulan Juli 1996 sampai dengan sekarang, penulis

dipindahtugaskan dari SMA Negeri 3 Tebingtingi ke SMA Negeri 6 Medan sebagai guru

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ... iii

ABSTRAK ... iv

KATA PENGANTAR ... v

RIWAYAT HIDUP ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Permasalahan ... 2

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1 Klasifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula ... 4

2.2 Struktur Fungi Mikoriza Arbuskula ... 4

2.3 Manfaat Fungi Mikoriza Arbuskula bagi Tanaman Inang ... 6

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Penyebaran FMA ... 9

2.5 Hutan Pantai ... 14

2.6 Keberadaan dan Keanekaragaman FMA di Daerah Bersalinitas Tinggi ... 15

III. BAHAN DAN METODE ... 17

3.1 Tempat dan Waktu ... 17

3.2 Bahan dan Alat... 17

3.3 Pelaksanaan Penelitian ... 18

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 24

4.1 Sifat Kimia Tanah ... 24

4.2 Kepadatan Spora ... 27

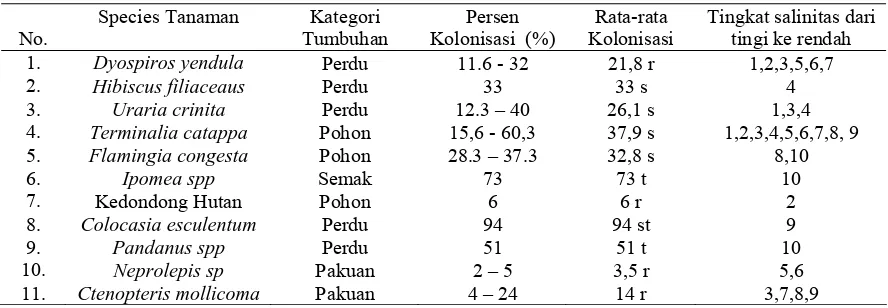

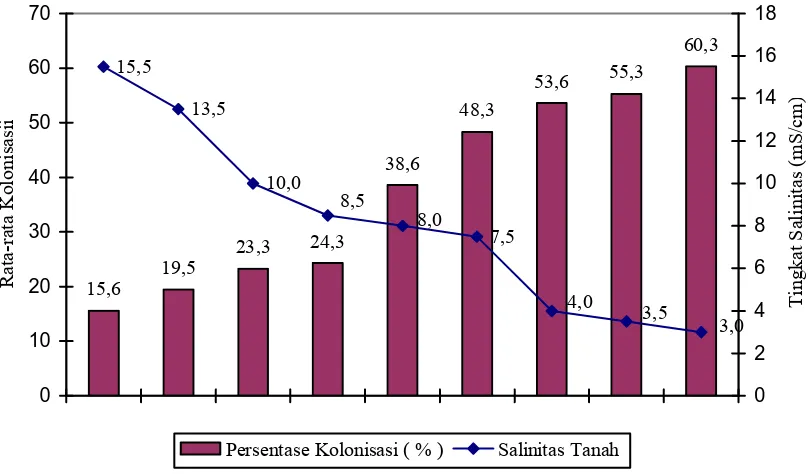

4.3 Persentase Kolonisasi ... 44

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 51

5.1 Kesimpulan ... 51

5.2 Saran ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 52

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

1 2 3 4 5 6 7 8

Hasil Analisis Beberapa Sifat Kimia Sampel Tanah...

Keanekaragaman spora FMA yang Ditemukan dari Lapangan Berdasarkan Tingkat Salinitas Tanah...

Keanekaragaman Spora FMA Hasil Trapping Berdasarkan

Tingkat Salinitas Tanah ...

Keanekaragaman karakteristik spora FMA yang ditemukan

dilapangan...

Keanekaragaman karakteristik spora FMA hasil trapping ...

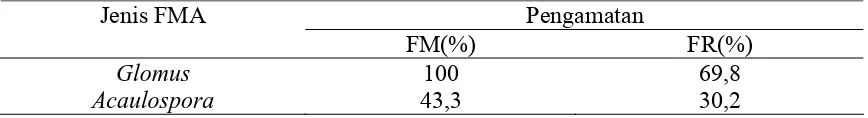

Nilai Frekuensi Mutlak (FM) dan Frekuensi Relatif (FR)

Kehadiran Suatu Genus FMA di Lapangan ...

Nilai Frekuensi Mutlak (FM) dan Frekuensi Relatif (FR)

Kehadiran Suatu Genus FMA pada Pengamatan Hasil Trapping....

Keberadaan FMA pada Vegetasi Hutan Pantai Sonang ...

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

1

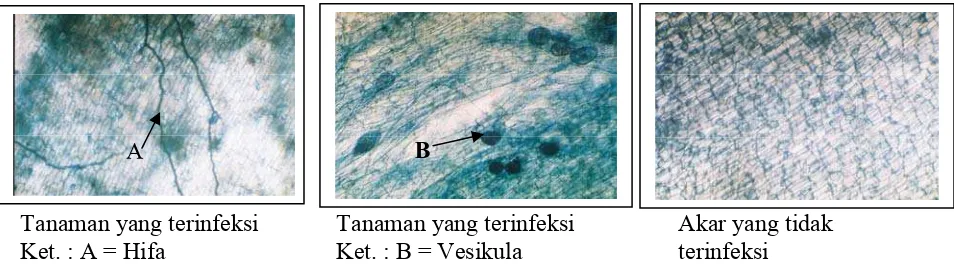

2

3

4

5

6

Penampang Longitudinal Akar yang Terinfeksi FMA ...

Jumlah Spora di Lapangan Berdasarkan Tingkat Salinitas

tanah ….……….……….

Jumlah Spora Hasil Trapping Berdasarkan Tingkat Salinitas

Tanah ... …

Infeksi FMA pada Akar Tanaman yang Diamati ...

Persentase Kolonisasi FMA Berdasarkan Tingkat Salinitas Tanah ...

Persentase Kolonisasi pada Berbagai Tingkat Salinitas Tanah

pada Satu Individu Tanaman, yaitu tanaman Terminalia catappa..

5

28

32

44

45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Halaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teknik Pengambilan Sampel Tanah dan Akar ...

Tahapan Ekstraksi untuk Penghitungan Jumlah dan Identifikasi Spora Fungi Mikoriza ...

Pengamatan Kolonisasi Fungi Mikoriza pada Akar Tanaman Sampel ...

Teknis Pembuatan Kultur Trapping Fungi Mikoriza ...

Dokumentasi Penelitian Tanaman Pueraria Javanica dalam

Trapping ...

Kriteria Penggolongan Kadar salinitas dalam Tanah menurut Afandie dan Nasih, 2002 ...

Kriteria Penggolongan pH tanah menurut Sarwono

Hardjowigeno, 1987 ...

Kriteri Penggolongan C Organik menurut Sarwono

Hardjowigeno, 1987 ...

Kriteria Penggolongan N total menurut Sarwono Hardjowigeno, 1987 ...

Kriteria Penggolongan P tersedia menurut Sarwono

Hardjowigeno, 1987 ...

Kriteria Persentase Kolonisasi Akar menurut Setiadi et al.

(1992) ...

Data Hasil Analisis Tanah ...

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) di hutan Pantai Sonang, Tapanuli Tengah dan hubungannya dengan tingkat salinitas tanah. Sampel tanah diambil dari setiap petak ukur. Untuk isolasi spora digunakan 50 gram tanah sampel dari setiap petak ukur. Isolasi spora FMA menggunakan metode tuang saring untuk penghitungan spora, identifikasi spora dan kolonisasi akar diteliti dengan menggunakan metode pewarnaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinitas berpengaruh negatif terhadap keberadaan dan keanekaragaman FMA serta persentase kolonisasi akar. Penurunan tingkat salinitas tanah diikuti dengan peningkatan kepadatan dan keanekaragaman spora serta persentase

kolonisasi akar. Hasil trapping spora dengan tanaman inang Pueraria javanica

menghasilkan jumlah spora yang lebih banyak dibandingkan dengan spora yang diisolasi dari lapangan. Pada penelitian ini didapat 28 jenis spora FMA, 26 jenis merupakan genus

Glomus dan 2 jenis lainnya merupakan genus Acaulospora. Kolonisasi ditemukan pada semua akar tanaman sampel. Persentase kolonisasi secara umum adalah rendah sampai dengan sedang

ABSTRACT

The objective of this study was to find out existence and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as well as its relationship with soil salinity level in Sonang coastal forest, Tapanuli Tengah. Soil sample was taken from each plot. For spores isolation, fifty gram of soil sample was taken from each plot. The AMF spores were isolated using filtering-pouring method to calculate the number of spores, identification of spores and colonization of roots were observed using staining method. The result showed that salinity affected negatively on both the existence and diversity of AMF and root colonization. The decrease of soil salinity level was followed by the increasing in density and diversity of spores as well as the percentage of root colonization. The result

of trapping of spores with Pueraria javanica plant produced more number of spores than

the number of spores isolated from the field. There were 28 types of AMF spores found

in this study, 26 types of those were Glomus and two other types were Acaulospora.

Colonization was found in all roots of sample plant. The percentages of colonization were generally classified as low to medium level.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan

perakaran tingkat tinggi. Hubungan simbiosis antara inang dengan fungi meliputi

penyediaan fotosintat (karbohidrat) oleh tanaman inang. Sebaliknya, Fungi Mikoriza

Arbuskula (FMA) aktif membantu tanaman dalam penyerapan hara, meningkatkan

ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan serangan patogen akar, bahkan dapat

meningkatkan pertumbuhan pada daerah-daerah bekas pertambangan, meningkatkan

produksi hormon dan zat pengatur tumbuh, memperbaiki struktur tanah,

mempertahankan keanekaragaman tumbuhan (Musnamar, 2003; Setiadi, 1999;

Munyanziza et al., 1997; Killham, 1994; Wani et al., 1991; Sieverding, 1991; Imas et

al.,1989).

Keberadaan FMA di alam bersifat kosmopolitan, artinya fungi mikoriza dipastikan

ada dalam kondisi tanah apapun, termasuk tanah di hutan pantai yang berpasir. Mikoriza

ini memiliki kemampuan bersimbiosis dengan hampir 90% jenis tanaman. Fungi

Mikoriza Arbuskula pada umumnya dapat ditemukan pada spesies tanaman tingkat tinggi

yang tumbuh pada berbagai tipe habitat dan iklim. Adapun penyebarannya bervariasi

menurut iklim, lingkungan dan tipe penggunaan lahan (Setiadi, 2001).

Simbiosis FMA telah lama diyakini sangat penting untuk pertumbuhan dan

stabilitas tanaman di daerah pantai (Siguenza et al., 1996) yang umumnya dicirikan

dengan ketersediaan fosfor yang rendah (Nicholson, 1960 dalam Siguenza et al., 1996).

dalam, rambut akarnya sedikit sehingga kurang mampu dalam penyerapan zat hara.

Kondisi lahan yang berpasir, tanah yang bersalinitas tinggi, temperatur permukaan yang

tinggi dan hembusan angin yang kencang yang berakibat evapotranspirasi sangat tinggi

juga sangat mempengaruhi. Daerah yang kondisi seperti ini peranan fungi mikoriza

sangat diperlukan (Siradz et al., 2007).

Belakangan ini FMA mendapat perhatian yang lebih dari para ahli lingkungan dan

pertanian karena merupakan salah satu alternatif teknologi di masa datang yang tidak saja

efektif tetapi juga ramah lingkungan. Keadaan ini telah mendorong sejumlah survei untuk

mempelajari keanekaragaman serta penyebaran FMA di suatu daerah tertentu atau

ekosistem alami (Delvian, 2003; Ruiz–Lozano dan Azcon, 2000; Ragupathy dan

Mahadevan, 1991; Kim dan Weber, 1985).

Penelitian yang ada tentang keberadaan dan keanekaragaman FMA pada ekosistem

alami, khususnya pada tanah salin di Indonesia masih sangat kurang. Padahal keberadaan

dan keanekaragaman FMA sangat penting artinya dalam menanggulangi masalah

salinitas. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dalam

penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi jenis-jenis FMA yang terdapat pada tanah

salin, khususnya di hutan pantai Sonang, Tapanuli Tengah.

1.2 Permasalahan

Diyakini bahwa FMA mempunyai kemampuan dalam menanggulangi masalah

salinitas pada tumbuhan didaerah pantai. Akan tetapi sampai saat ini belum tersedia isolat

yang potensial untuk tanah salin. Bahkan informasi tentang keberadaan dan

keanekaragaman FMA pada ekosistem alami khususnya tanah salin masih sangat kurang,

daerah pantai. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menganggap perlu dilakukan

penelitian mengenai keanekaragaman fungi mikoriza pada tanah salin dihutan pantai.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan keanekaragaman

FMA di Hutan Pantai Sonang, Tapanuli Tengah berdasarkan tingkat salinitas tanah.

1.4. Manfaat Penelitian

Memberi informasi mengenai keanekaragaman FMA di Hutan Pantai Sonang,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula

Fungi mikoriza arbuskula adalah salah satu tipe fungi mikoriza dan termasuk ke

dalam golongan endomikoriza. Fungi mikoriza arbuskula termasuk ke dalam kelas

Zygomycetes, dengan ordo Glomeromycota yang mempunyai 2 sub-ordo, yaitu

Gigasporineae dan Glomineae. Gigasporineae dengan famili Gigasporaceae mempunyai

2 genus, yaitu Gigaspora dan Scutellospora. Glomineae mempunyai 4 famili, yaitu

famili Glomaceae dengan genus Glomus dan Sclerocystis, famili Acaulosporaceae

dengan genus Acaulospora dan Entrophospora, Paraglomaceae dengan genus

Paraglomus, dan Archaeosporaceae dengan genus Archaeospora (INVAM, 2009)

2.2 Struktur Fungi Mikoriza Arbuskula

Karakteristik FMA menurut Scannerini dan Bonfante-Fosolo (1983) adalah sebagai

berikut: sistem perakaran tanaman yang terinfeksi FMA tidak membesar, fungi

membentuk struktur lapisan hifa tipis dan tidak merata pada permukaan akar, hifa masuk

ke dalam individu sel jaringan korteks, dan pada umumnya ditemukan struktur

percabangan hifa yang disebut arbuskula (arbuscules) dan struktur khusus berbentuk

oval yang disebut vesikula (vesicles). Anatomi sederhana dari FMA dapat dilihat pada

Gambar 1. Penampang Longitudinal Akar yang Terinfeksi FMA

(Sumber: Brundrett et al., 1994)

Arbuskula merupakan suatu struktur mirip haustorium pada jamur pathogen yang

dibentuk oleh hifa tipis interselular 2-3 hari setelah infeksi dan mempunyai banyak

percabangan halus. Arbuskula berfungsi sebagai tempat pertukaran metabolit antara fungi

dan tanaman inang. Adanya arbuskula sangat penting untuk mengidentifikasi bahwa telah

terjadi infeksi pada akar tanaman (Scannerini dan Bonfante-Fosolo, 1983; Bonfante

Fosolo, 1984). Selanjutnya dikatakan bahwa seluruh endofit dan yang termasuk genus

Gigaspora, Scutellospora, Glomus, Sclerocystis, dan Acaulospora mampu membentuk

Selain arbuskula, FMA juga memiliki vesikula yang terbentuk melalui

penggelembungan hifa internal, kebanyakan berbentuk bulat telur dan berisi banyak

lipida sehingga dapat berfungsi sebagai cadangan makanan (Suhardi, 1989). Pendapat

lain tentang fungsi dari vesikula ini, yaitu sebagai organ istirahat, karena jumlahnya

meningkat pada saat tanaman tua atau saat tanaman akan mati. Vesikula ditemukan baik

di dalam maupun di luar lapisan kortek parenkhim dan tidak semua FMA membentuk

vesikula dalam akar inangnya, seperti Gigaspora dan Scutellospora vesikulanya

ekstra-radikal dan tidak teratur (Bonfante-Fosolo, 1984; Abbott dan Robson, 1982)

2.3 Manfaat Fungi Mikoriza Arbuskula Bagi Tanaman Inang

Adanya simbiosis mutualistik antara FMA dengan perakaran tanaman dapat

membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik, terutama pada tanah-tanah marjinal.

Hal ini disebabkan FMA efektif dalam meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan

mikro ( Killham, 1994; Abbott dan Robson, 1984 ), meningkatkan daya tahan tanaman

terhadap serangan patogen (Wani et al., 1991), meningkatkan ketahanan terhadap

kekeringan dan dapat membantu pertumbuhan tanaman pada daerah yang tercemar logam

berat (Munyanziza et al., 1997), meningkatkan produksi hormon dan zat pengatur

tumbuh (Imas et al., 1989), memperbaiki struktur tanah (Wright dan Uphadhyaya, 1998;

Sieverding, 1991) dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan (Setiadi, 1999).

2.3.1. Meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan mikro

Jaringan hifa eksternal dari mikoriza akan memperluas bidang serapan air dan hara.

Disamping itu ukuran hifa yang lebih halus dari bulu-bulu akar memungkinkan hifa bisa

kondisi kadar air tanah yang sangat rendah (Killham, 1994). Serapan air yang lebih besar

oleh tanaman bermikoriza,juga membawa unsur hara yang mudah larut dan terbawa oleh

aliran masa seperti N, K dan S, sehingga serapan unsur tersebut juga makin meningkat.

Disamping serapan hara melalui aliran masa, serapan P yang tinggi juga disebabkan

karena hifa. Fungi juga mengeluarkan enzim fosfatase yang mampu melepaskan P dari

ikatan-ikatan spesifik, sehingga tersedia bagi tanaman. Menurut Abbott dan Robson

(1984), akar yang bermikoriza dapat meningkatkan kapasitas pengambilan hara karena

waktu hidup akar yang dikolonisasi diperpanjang dan derajad percabangan serta diameter

akar diperbesar, sehingga luas permukaan absorbsi akar diperluas.

2.3.2 Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan patogen

Mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui perlindungan

tanaman dari patogen akar dan unsur toksik (Wani et al., 1991). Mikoriza menggunakan

hampir semua kelebihan karbohidrat dan eksudat lainnya, sehingga tercipta lingkungan

yang tidak cocok untuk patogen. Fungi mikoriza dapat mengeluarkan antibiotik yang

dapat mematikan patogen. Akar tanaman yang sudah diinfeksi fungi mikoriza, tidak

dapat diinfeksi oleh fungi patogen yang menunjukkan adanya kompetisi.

2.3.3. Meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan

Tanaman yang bermikoriza lebih tahan kekeringan dari pada yang tidak

bermikoriza dan akan cepat kembali pulih setelah periode kekeringan berakhir. Hal ini

dimungkinkan karena hifa FMA masih mampu menyerap air pada pori-pori tanah pada

saat akar tanaman sudah tidak mampu. Selain itu penyerapan hifa di dalam tanah sangat

2.3.4. Membantu pertumbuhan tanaman pada daerah yang tercemar logam berat

Mikoriza juga dapat melindungi tanaman dari ekses unsur tertentu yang bersifat

racun seperti logam berat (Munyanziza et al., 1997). Mekanisme perlindungan terhadap

logam berat dan unsur beracun yang diberikan mikoriza dapat melalui efek filtrasi,

menonaktifkan secara kimiawi atau penimbunan unsur tersebut dalam hifa fungi.

2.3.5. Meningkatkan produksi hormon dan zat pengatur tumbuh

Menurut Imas et al. (1989), FMA dapat meningkatkan produksi hormon

pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan gibberelin dan juga zat pengatur tumbuh

seperti vitamin bagi tanaman inangnya. Auksin berfungsi memperlambat proses penuaan

akar sehingga fungsi akar sebagai penyerap unsur hara dan air akan bertahan lebih lama.

2.3.6. Memperbaiki struktur tanah

Fungi mikoriza arbuskula memiliki peranan yang penting dalam perbaikan

struktur tanah yaitu dengan cara mengikat partikel-partikel tanah melalui perkembangan

miselliumnya yang intensif (Sieverding, 1991). Wright dan Uphadhyaya (1998)

mengatakan bahwa FMA menghasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang sangat

berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregat. Konsentrasi glomalin lebih tinggi

ditemukan pada tanah-tanah yang tidak diolah dibandingkan dengan yang diolah.

Glomalin dihasilkan dari sekresi hifa eksternal bersama enzim-enzim dan senyawa

polisakarida lainnya. Pengolahan tanah menyebabkan rusaknya jaringan hifa sehingga

2.3.7. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan

Fungi Mikoriza Arbuskula memiliki kemampuan berasosiasi dengan hampir 90%

jenis tanaman, maka FMA berperan dalam mempertahankan stabilitas keanekaragaman

tumbuhan dengan cara transfer nutrisi dari satu akar tumbuhan ke akar tumbuhan lainnya

yang berdekatan melalui struktur yang disebut Bridge Hypae (Setiadi, 1999).

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Penyebaran FMA

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran FMA adalah

sebagai berikut :

2.4.1. Faktor musim

Di beberapa habitat ditemukan bahwa pembentukan spora FMA bersifat musiman

(Moreira et al., 2007; Delvian, 2006 a; Abbott dan Gazey, 1994). Umumnya studi tentang

variasi musiman dalam populasi FMA didasarkan pada jumlah spora yang diisolasi

(Abbott dan Gazey, 1994). Apakah puncak produksi spora terjadi pada musim

semi-musim panas atau semi-musim dingin-semi-musim gugur tampaknya berhubungan dengan iklim dan

tanaman tetapi penurunan jumlah spora yang nyata terjadi selama musim dingin.

Selanjutnya inokulum yang mampu bertahan selama musim dingin akan segera

mengkolonisasi akar tanaman pada musim semi. Jumlah spora meningkat selama musim

pertumbuhan dan kemudian menurun dengan berlalunya musim semi.

Pada kondisi basah atau banyak hujan umumnya persentase kolonisasi meningkat

dan pembentukan spora baru berkurang. Hal ini disebabkan karena kelembaban tanah yng

tinggi pada kondisi basah akan merangsang perkecambahan spora dan terbentuknya

pembentukan spora baru akan meningkat dan persentase kolonisasi akan menurun.

Kondisi kering akan merangsang pembentukan spora yang banyak sebagai respon alami

dari FMA serta upaya untuk mempertahankan keberadaannya di alam (Delvian b, 2006).

Kolonisasi akar ditemukan lebih efektif pada musim penghujan pada bulan oktober

sampai maret (Moreira et al., 2007).

2.4.2. Faktor lingkungan

Mikoriza sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti: suhu, kadar air tanah,

pH tanah, bahan organik, cahaya dan ketersediaan hara, logam berat dan unsur lain, serta

fungisida .

A. Suhu

Suhu berpengaruh terhadap tahapan infeksi yakni pada perkembangan spora di

tanah, penetrasi hifa ke dalam sel akar dan perkembangan hifa di dalam korteks akar.

Kisaran suhu yang sesuai untuk perkembangan FMA adalah 30°C namun untuk

kolonisasi yang terbaik adalah 28° – 34°C , sedang perkembangan bagi vesikula pada

suhu 35°C ( Schenk dan Schroder, 1974 ).

B. Kadar air tanah

Status air tanah dapat berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap

FMA. Penjenuhan air tanah yang lama berpotensi mengurangi pertumbuhan dan infeksi

jamur mikoriza karena kondisi anaerob (Safir dan Duniway, 1982). Percobaan–percobaan

telah dilakukan pada tanah-tanah dengan berbeda-beda kadar airnya. Daniels dan Trappe

(1980) menggunakan Glomus epigaeum dikecambahkan pada lempung berdebu (silt

loam) pada berbagai kandungan air. G. epigaeum ternyata berkecambah paling baik pada

Terdapat juga fakta bahwa potensial air yang rendah dapat juga menurunkan infeksi

FMA secara drastis (Safir dan Duniway, 1982). Perkecambahan Gigaspora sp, akan

menurun pada kondisi potensial air yang rendah (-31 bar) ini juga mempengaruhi

pertumbuhan hifanya. Pada -10 bar perkecambahan sangat drastis menurun (Islami dan

Wani, 1995).

Mikoriza berkembang baik bila tidak ada hambatan aerase. Oleh karena itu

mikoriza dapat berkembang lebih baik pada tanah berpasir dibandingkan tanah berliat

atau gambut (Islami dan Wani 1995).

C. pH tanah

Fungi pada umumnya lebih tahan terhadap perubahan pH tanah. Meskipun

demikian daya adaptasi masing-masing species FMA terhadap pH tanah berbeda-beda,

tergantung pada adaptasi FMA terhadap lingkungan. pH dapat berpengaruh langsung

terhadap aktivitas enzim yang berperan dalam perkecambahan, perkembangan dan peran

mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman (Maas dan Nieman, 1978). Glomus fasciculatus

berkembang biak pada pH masam. Demikian pula peran G. fasciculatus di dalam

meningkatkan pertumbuhan tanaman pada tanah masam menurun akibat pengapuran.

Pada pH 5,1 dan 5,9 G. fasciculatus menampakkan pertumbuhan yang terbesar. G.

fasciculatus memperlihatkan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan tanaman

justru kalau pH 5,1. G. mosseae biasanya pada tanah alkali dapat berkecambah dengan

baik yaitu pada pH 6-9. Sedangkan spora dari Gigaspora corolloidea dan G. heterogama

dari jenis yang lebih asam dapat berkecambah dengan baik pada pH 4-6, Glomus

Perubahan pH tanah melalui pengapuran biasanya berdampak merugikan bagi

perkembangan FMA asli yang hidup pada tanah tersebut sehingga pembentukan mikoriza

menurun. Untuk itu tindakan pengapuran harus dibarengi tindakan inokulasi dengan

FMA yang cocok agar pembentukan mikoriza terjamin.

D. Bahan organik

Bahan organik merupakan salah satu komponen tanah yang penting disamping air

dan udara. Bahan organik dapat mengurangi kemampuan berkecambah dari spora baik

pada misellium agar maupun media tanah tidak steril. Ketersediaan nitrogen dan fosfat

yang rendah akan mendorong pertumbuhan mikoriza. Akan tetapi kandungan bahan

organik yang terlalu rendah atau tinggi menghambat pertumbuhan mikoriza.

Perkecambahan spora tidak hanya bergantung pada species dari FMA tetapi juga

kandungan bahan organik di dalam tanah (Islami dan Wani, 1995).

E. Cahaya dan ketersediaan hara

Peningkatan intensitas sinar dan panjang hari meningkatkan kolonisasi akar dan

produksi spora. Penyinaran dengan periode 12 jam atau lebih mungkin lebih penting

daripada intensitas sinar yang besar dengan periode penyinaran yang pandek di dalam

meningkatkan kolonisasi akar, tetapi dengan panjang hari penyinaran yang sesuai dengan

peningkatan intensitas sinar dapat meningkatkan kolonisasi (Moreira et al., 2007).

Adanya naungan yang berlebihan terutama untuk tanaman yang senang cahaya akan

mengurangi infeksi akar dan produksi spora, selain itu respon tanaman terhadap FMA

akan berkurang. Hal ini disebabkan adanya hambatan pertumbuhan dan perkembangan

internal hifa dalam akar yang berakibat pada terbatasnya perkembangan eksternal hifa

F. Logam berat dan unsur lain

Pada percobaan dengan menggunakan tiga jenis tanah dari wilayah iklim sedang

didapatkan bahwa pengaruh menguntungkan karena adanya FMA menurun dengan

naiknya kandungan Al dalam tanah. Aluminium diketahui terhambat munculnya jika

kedalam larutan tanah ditambahkan kalsium (Ca). Jumlah Ca di dalam larutan tanah

ternyata mempengaruhi perkembangan FMA. Tanaman yang ditumbuhkan pada tanah

yang memiliki derajat infeksi FMA yang rendah. Hal ini mungkin karena peran Ca 2+

dalam memelihara integritas membran sel.

Beberapa species FMA diketahui mampu beradaptasi dengan tanah yang tercemar

seng (Zn), tetapi sebagian besar species FMA peka terhadap kandungan Zn yang tinggi.

Pada beberapa penelitian lain diketahui pula bahwa strain-strain species FMA tertentu

toleran terhadap kandungan Mn, Al, dan Na yang tinggi (Janouskuva et al., 2006).

G. Fungisida

Fungisida merupakan racun kimia yang dibuat untuk membunuh fungi penyebab

penyakit pada tanaman, akan tetapi selain membunuh fungi penyebab penyakit, fungisida

juga dapat membunuh mikoriza, dimana pemakaian fungisida ini menurunkan

pertumbuhan dan kolonisasi serta kemampuan mikoriza dalam menyerap P.

2.4.3 Tipe penggunaan lahan

Hutan alami yang terdiri dari banyak species tanaman dan umur yang tidak seragam

sangat mendukung perkembangan mikoriza. Konservasi hutan untuk lahan pertanian akan

mengurangi keragaman jenis dan jumlah propagul fungi, karena perubahan spesies

multi spesies berubah menjadi hutan monokultur dengan umur seragam sangat

berpengaruh terhadap jumlah dan keragaman mikoriza ( Setiadi, 2001 ).

Praktek pertanian seperti pengolahan tanah, sistem penanaman, ameliorasi dengan

bahan organik, pemupukan dan penggunaan pestisida sangat berpengaruh terhadap

keberadaan mikoriza (Zarate dan Cruz, 1995). Pengolahan tanah yang intensif akan

merusak jaringan hifa eksternal fungi mikoriza. Penelitian McGonigle dan Miller (1993),

menunjukkan bahwa pengolahan tanah minimum akan meningkatkan populasi mikoriza

dibandingkan pengolahan tanah konvensional. Dalam budidaya tradisional, pengolahan

tanah berulang-ulang dan panen menyebabkan erosi hara dan bahan organik dari lahan

tersebut dan ini berpengaruh terhadap populasi mikoriza. Dalam pertanian modern yang

menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan (Rao, 1994) serta terjadinya kompaksi

tanah oleh alsintan (Mc Gonigle dan Miller, 1993) berpengaruh negatif terhadap

pembentukan mikoriza.

2.5. Hutan Pantai

Tipe ekosistem hutan pantai terdapat didaerah-daerah kering tepi pantai dengan

kondisi tanah berpasir atau berbatu dan terletak di atas garis pasang tertinggi. Di daerah

seperti itu pada umumnya jarang tergenang oleh air laut, namun sering terjadi atau

terkena angin kencang dengan hembusan garam (Arief, 1994).

Spesies-spesies pohon yang pada umumnya terdapat dalam ekosistem hutan pantai

antara lain Barringtonia speciosa, Terminalia catappa, Callophyllu inophyllum, Hibiscus

tiliaceus, Thespenia populnea, Casuarina equisetifolia, dan Pisonia grandis (Direktorat

kadang-kadang terdapat juga species pohon Hernandia peltata, Manilkara kauki, dan

Sterculia foetida (Arief, 1994).

2.6. Keberadaan dan keanekaragaman FMA di daerah bersalinitas tinggi

Hubungan antara salinitas tanah dan keberadaan FMA telah diteliti oleh beberapa

peneliti (Delvian, 2003; Kim dan Weber, 1985; Ragupathy dan Mahadevan, 1991).

Delvian (2003) melakukan survey keberadaan FMA pada daerah pantai di Hutan Cagar

Alam Leuweng Sancang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepadatan spora meningkat

sejalan dengan menurunnya salinitas tanah, dimana kepadatan spora terendah terdapat

pada tanah dengan tingkat salinitas 10,2 mmho/cm dan kepadatan spora tertinggi terdapat

pada tanah dengan tingkat salinitas 6,1 mmho/cm. Persentasi kolonisasi juga meningkat

dengan menurunnya tingkat salinitas tanah, dimana persentasi kolonisasi terendah

terdapat pada tingkat salinitas 10,2 mmho/cm dan tingkat kolonisasi tertinggi terdapat

pada tingkat salinitas 5,9 mmho/cm. Selain mempengaruhi kepadatan spora dan

kolonisasi, tingkat salinitas tanah juga mempengaruhi jumlah tipe spora FMA, dimana

penurunan tingkat salinitas tanah menghasilkan peningkatan jumlah tipe spora FMA.

Penghitungan frekuensi mutlak dan frekuensi relatif kehadiran setiap spora FMA didapat

spora tipe Glomus mempunyai frekuensi mutlak dan frekuensi relative kehadiran tertinggi

(100% dan 37,98%) yang diikuti oleh Acaulospora (76% dan 28,82%), Sclerocystis (54%

dan 20,38%) dan Gigaspora (34% dan 12,81%).

Kim dan Weber (1985) melakukan survey keberadaan FMA pada halofit sepanjang

transect Danau Playa, Utah dan menyimpulkan bahwa kepadatan spora FMA

berhubungan erat dengan salinitas tanah dimana kepadatan spora FMA akan menurun

Ragupathy dan Mahadevan (1991) mempelajari pengaruh gradien salinitas

terhadap distribusi CMA di Kodikkarai Reserve Forest, Tamil Nadu, India menyatakan

bahwa salinitas akan menekan pembentukan spora FMA dan kolonisasi akar tanaman.

Penurunan tingkat salinitas tanah dari 7,0 mmho/cm menjadi 2,0 mmho/cm menghasilkan

peningkatan kepadatan spora antara 51-1.052 spora per 100 gram tanah dan persentase

kolonisasi sebesar 5-85%.

Beberapa peneliti melaporkan hasil identifikasi jenis FMA yang ditemukan di

lokasi yang mereka survey. Menurut Delvian (2003), jenis FMA yang kebanyakan

terdapat di tanah bergaram adalah Glomus spp. Menurut Ruiz-Lozano dan Azcon (1996),

dikemukakan bahwa FMA seperti Glomus spp mampu hidup dan berkembang di bawah

kondisi salinitas yang tinggi dan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap penurunan

kehilangan hasil karena salinitas. Namun menurut Al-Kariki (2000), mekanisme

perlindungannya belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga disebabkan karena

meningkatnya serapan hara immobil seperti P, Zn, dan Cu. Delvian (2003), menyatakan

bahwa vegetasi Hutan Pantai Cagar Alam Leuweung Sancang Kabupaten Garut, Jawa

Barat mempunyai asosiasi yang tinggi dengan FMA, yaitu sekitar 95% dari tanaman yang

diobservasi mampu membentuk asosiasi mikoriza dengan persentase kolonisasi yang

BAB III

BAHAN DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Pengambilan sampel tanah dan anakan (akar) tanaman dilakukan di kawasan hutan

Pantai Sonang Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada bulan April 2009.

Ekstraksi spora, identifikasi dan penghitungan kolonisasi FMA pada akar tanaman

sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian, Universitas

Sumatera Utara.

3.2. Bahan dan Alat

Untuk ekstraksi dan identifikasi spora FMA dibutuhkan bahan berupa tanah dan

akar tanaman dari hutan pantai, larutan glukosa 60%, larutan Melzer’s sebagai bahan

pewarna spora, larutan PVLG sebagai bahan pengawet spora. Sedangkan untuk

pewarnaan akar dibutuhkan bahan-bahan kimia antara lain; KOH 10%, HCL 2%, larutan

pewarna (Staining: lacto glycerol, asam laktat dan trypan blue), dan aquades.

Alat yang digunakan untuk pengambilan tanah dan akar tanaman sampel adalah tali

plastik, cangkul, kantung plastik, spidol, kertas label, gunting serta tabung film.

Sedangkan peralatan untuk pengamatan di laboratorium adalah saringan 710 µm, 425

µm, 125 µm, 45 µm, tabung sentrifuse, cawan petri, pinset spora, mikroskop binokuler,

3.3. Pelaksanaan Penelitian

Sebelum pengambilan sampel pertama sekali yang perlu dilakukan adalah

penetapan areal pengambilan sampel, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jalur.

Jalur dibuat sepanjang 200 m dengan lebar 5 m dari garis pantai menuju ke daratan. Jalur

dibagi dalam 10 petak dengan ukuran panjang setiap petak 20 m dan lebar 5 m. Jumlah

jalur yang dibuat sebanyak 3 jalur dengan jarak antar jalur sekitar 200 m. Teknik

pengambilan sampel tanah dan akar disajikan pada Lampiran 1.

Teknik pengambilan sampel tanah dan akar ini mengacu pada metode Kim dan

Weber (1985) dan Ragupathy dan Mahadevan (1991), yaitu metoda jalur atas dasar

gradien salinitas. Pada masing-masing petak dalam jalur diambil sampel tanah sebanyak

600–700 g dari zona rizosfir, yaitu pada kedalaman 0–20 cm. Selain itu juga diambil 3

jenis anakan yang dominan pada setiap petak ukur untuk mempelajari kolonisasi FMA

pada setiap petak ukur. Dari sampel tanah yang diambil juga dilakukan analisa kimia

untuk mengetahui tingkat salinitas tanah dan beberapa sifat kimia contoh tanah,

diantaranya N, P, pH dan C organik.

3.3.1. Ekstraksi dan Identifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula

Ekstraksi spora FMA dilakukan untuk memisahkan spora FMA dari sampel tanah

sehingga dapat dilakukan identifikasi FMA guna mengetahui jumlah dan genus spora

FMA yang terdapat pada setiap petak sampel. Teknik yang digunakan dalam

mengekstraksi spora FMA adalah teknik tuang–saring dari Pacioni (1992) dan akan

dilanjutkan dengan teknik sentrifugasi dari Brundrett et al. (1996). Prosedur kerja teknik

tuang–saring adalah sebagai berikut: pertama mencampurkan tanah sampel sebanyak 50 g

disaring dalam satu set saringan dengan ukuran 710 µm, 425 µm, 125 µm dan 45 µm

secara berurutan dari atas ke bawah. Dari saringan bagian atas disemprot dengan air kran

untuk memudahkan bahan saringan lolos. Kemudian saringan paling atas dilepas dan

saringan kedua kembali disemprot dengan air kran. Setelah saringan kedua dilepas

sejumlah tanah sisa yang tertinggal pada saringan terbawah dipindahkan ke dalam tabung

sentrifuse.

Hasil saringan dalam tabung sentrifuse ditambahkan dengan glukosa 60% yang

diletakkan pada bagian bawah dari larutan tanah dengan menggunakan pipet. Tabung

sentrifuse ditutup rapat dan disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 3 menit.

Selanjutnya cairan pada tabung sentrifuse dituang ke dalam saringan 45 µm dan

diusahakan supernatannya tidak ikut, lalu dicuci dengan air mengalir (air kran) untuk

menghilangkan glukosa. Endapan yang tersisa dalam saringan di atas dituangkan ke

dalam cawan petri dan kemudian diamati di bawah mikroskop binokuler untuk

penghitungan kepadatan spora dan pembuatan preparat guna identifikasi spora FMA yang

ada.

Bahan pewarna Melzer’s dan pengawet PVLG yang digunakan sebagai pembuat

preparat spora diletakkan secara terpisah pada satu kaca preparat. Spora-spora FMA yang

diperoleh dari ekstraksi setelah dihitung jumlah diletakkan dalam larutan Melzer’s dan

PVLG dan jenis spora FMA yang ada di kedua larutan ini sama. Selanjutnya spora-spora

tersebut dipecahkan secara hati-hati dengan cara menekan kaca penutup preparat

menggunakan ujung lidi. Perubahan warna spora dalam larutan Melzer’s adalah salah

satu indikator untuk menentukan tipe spora yang ada. Secara skematis alur kerja dalam

3.3.2. Kolonisasi FMA pada Akar Tanaman Sampel

Kolonisasi FMA pada akar ditandai dengan terdapatnya hifa, arbuskula dan

vesikula atau salah satu dari ketiganya pada akar sampel. Setiap bidang pandang

mikroskop yang menunjukkan tanda kolonisasi diberi simbol (+) dan yang tidak terdapat

tanda kolonisasi diberi simbol (-). Pengamatan kolonisasi FMA pada akar tanaman

sampel dilakukan melalui teknik pewarnaan akar (staining). Metoda yang digunakan

untuk pembersihan dan pewarnaan akar sampel adalah metoda dari Kormanik dan

McGraw (1982). Langkah pertama adalah memilih akar-akar halus dengan diameter

kurang dari 1 mm (Rajapakse dan Miller Jr., 1992) segar dan dicuci dengan air mengalir

hingga bersih.

Sampel akar yang telah dibersihkan, kemudian digunting dan dimasukkan kedalam

tabung film, lalu diberi larutan KOH 10% (sampai akar terendam) dan dibiarkan selama

lebih kurang 24 jam sehingga akar berwarna putih atau pucat. Tujuannya adalah untuk

mengeluarkan semua isi sitoplasma dari sel akar sehingga akan memudahkan pengamatan

struktur infeksi FMA. Larutan KOH kemudian dibuang dan akar contoh dicuci pada air

mengalir selama 5-10 menit. Selanjutnya akar sampel direndam dalam larutan HCl 2%

dan diinapkan selama satu malam berfungsi untuk mengasamkan akar, sehingga waktu

pewarnaan nantinya pengikatan terhadap warna lebih kuat. Larutan HCl 2% kemudian

dibuang dengan mengalirkannya secara perlahan-lahan. Selanjutnya akar sampel

direndam dalam larutan Trypan blue 0,05% selama 24 jam. Kemudian larutan Trypan

blue dibuang dan diganti dengan larutan lacto glycerol untuk proses destaining

Penghitungan persentase kolonisasi akar menggunakan metoda panjang akar

terkolonisasi (Giovannetti dan Mosse, 1980). Secara acak diambil potong-potongan akar

yang telah diwarnai dengan panjang ± 1 cm sebanyak 10 potongan akar dan disusun pada

kaca preparat, untuk setiap tanaman sampel dibuat dua preparat akar. Potongan-potongan

akar pada kaca preparat diamati untuk setiap bidang pandang. Secara skematis alur kerja

pengamatan kolonisasi fungi mikoriza pada akar tanaman sampel dapat dilihat pada

lampiran 3. Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung dengan menggunakan rumus:

% kolonisasi akar =

n keseluruha pandang bidang da ber pandang bidang _ _ ) _( tan _ _ x 100%3.3.3. Pemerangkapan (Trapping)

Pemerangkapan ini dilakukan karena pada saat pengambilan sampel langsung

dilapangan biasanya mengandung banyak mikroorganisme yang tidak diinginkan dan

mungkin pada saat itu mikoriza belum sporulasi, sehingga dengan dilakukannya

pemerangkapan diharapkan nantinya penelitian ini memperoleh keanekaragaman spora

mikoriza yang baik dan dalam jumlah yang cukup. Teknik trapping yang digunakan

dalam penelitian ini mengikuti metoda Brundrett et al, (1994) dengan menggunakan pot

kultur terbuka.

1. Persiapan media tumbuh

Pasir dicuci sampai bersih guna menghilangkan kotoran yang ada. Pasir yang tidak

bersih berdampak negatif terhadap perkembangan FMA. Setelah itu pasir direndam

dalam larutan NaCl selama 24 jam.

2. Persiapan tanaman inang

dalam larutan chlorox 5% selama 5-10 menit sebagai upaya sterilisasi permukaan.

Kemudian direndam dalam air hangat selama ± 24 jam untuk memecahkan dormansi

yang mungkin terjadi. Selanjutnya benih-benih tersebut disemaikan dalam tempat

persemaian selama ± 10 hari atau telah muncul dua helai daun. Setelah itu dapat langsung

dilakukan penanaman.

3. Pembuatan kultur

Media tanam yang digunakan berupa campuran sampel tanah sebanyak ± 50 g dan

pasir sebanyak ±150 g. Cara pembuatan kultur sebagai media tanam adalah pot diisi

dengan pasir sampai setengah volume pot, kemudian dimasukkan sampel tanah dan

terakhir ditutup dengan pasir sehingga media tersusun atas pasir-sampel tanah-pasir. Dari

setiap sampel tanah dibuat 3 pot kultur sehingga terdapat 90 pot kultur.

Kegiatan berikutnya meliputi penyiraman, pemberian hara, dan pengendalian hama

secara manual. Dalam pemberian hara digunakan larutan Hyponex merah (25-5-20)

dengan konsentrasi 1 g/l. Pemberian larutan ini dilakukan setiap minggu sebanyak 20 ml

tiap pot kultur. Pemeliharaan tanaman dilakukan selama 2 bulan, selanjutnya tanaman

dibiarkan sampai mati. Pemanenan dilakukan untuk mengamati spora-spora baru.

Variabel-variabel yang diamati adalah perubahan tingkat salinitas tanah selama

pemeliharaan. Teknis pembuatan kultur trapping fungi mikoriza dapat dilihat pada

Lampiran 4

3.3.4. Pengamatan

Hasil yang dianalisa dengan metoda deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menyajikan

tabel-tabel hasil identifikasi genus-genus FMA serta nama tanaman yang menjadi

diperoleh dihitung frekuensi mutlak (FM), frekuensi relatif (FR). Secara rinci rumus

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi Mutlak (FM - %)

Σ Petak ditemukan genus A

Frekuensi Mutlak (FM) = x 100%

Σ Petak keseluruhan

2. Frekuensi Relatif (FR – 100%)

Frekuensi genus A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sifat Kimia Tanah

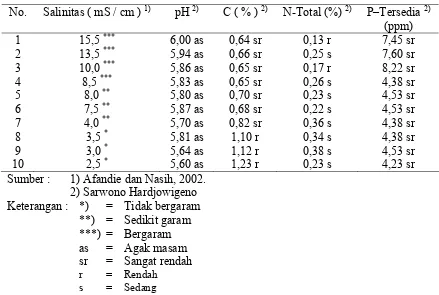

Hasil analisis beberapa sifat kimia sampel tanah menunjukkan bahwa secara umum

semua tingkatan mempunyai variasi yang sangat kecil dalam hal sifat kimia kecuali

tingkat salinitas tanah. Hasil analisis beberapa sifat kimia sampel tanah disajikan pada

[image:41.612.83.522.302.597.2]Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Beberapa Sifat Kimia Sampel Tanah

No. Salinitas ( mS / cm ) 1) pH 2) C ( % ) 2) N-Total (%) 2) P–Tersedia 2)

(ppm)

1 15,5 *** 6,00 as 0,64 sr 0,13 r 7,45 sr

2 13,5 *** 5,94 as 0,66 sr 0,25 s 7,60 sr

3 10,0 *** 5,86 as 0,65 sr 0,17 r 8,22 sr

4 8,5 *** 5,83 as 0,65 sr 0,26 s 4,38 sr

5 8,0 ** 5,80 as 0,70 sr 0,23 s 4,53 sr

6 7,5 ** 5,87 as 0,68 sr 0,22 s 4,53 sr

7 4,0 ** 5,70 as 0,82 sr 0,36 s 4,38 sr

8 3,5 * 5,81 as 1,10 r 0,34 s 4,38 sr

9 3,0 * 5,64 as 1,12 r 0,38 s 4,53 sr

10 2,5 * 5,60 as 1,23 r 0,23 s 4,23 sr

Sumber : 1) Afandie dan Nasih, 2002.

2) Sarwono Hardjowigeno Keterangan : *) = Tidak bergaram **) = Sedikit garam ***) = Bergaram

as = Agak masam

sr = Sangat rendah

r = Rendah

s = Sedang

Dari data yang diperoleh tampak bahwa tanah Hutan Pantai Sonang Tapanuli

Tengah dari nomor urut 1 sampai 7 merupakan tanah bergaram dengan nilai salinitas

berkisar antara 15,5–4,0, sedangkan tanah dari nomor urut 8 sampai 10 termasuk tanah

salinitasnya > 4 mS / cm dan dikatakan bebas garam jika tanah berada pada salinitas < 4

mS / cm.

Nilai salinitas suatu lokasi ditentukan oleh konsentrasi dari NaCl, CaCl2, KCl,

NaNO3, Ca(NO3)2, Na2SO4, Ca(SO4), K2SO4. Garam-garam ini dapat berasal dari

batuan induk, air irigasi atau air laut. Untuk daerah pantai sumber utama salinitas tanah

adalah air laut, dimana NaCl adalah penyusun utamanya (Chapman, 1975; Afandie dan

Nasih, 2002). Kandungan Na dan Cl dalam air laut menurut Carter (1975) masing-masing

adalah 30.61% dan 55,04%.

Hasil pengukuran pH tanah menunjukkan bahwa pH memiliki kisaran antara

5,60-6,00. Menurut Hardjowigeno (1987) tanah dengan kisaran 5,60–6,00 tergolong agak

masam. Dalam penelitian ini sulit diketahui pengaruh pH tanah terhadap keberadaan dan

keanekaragaman FMA karena tingkat keasaman pH tanah dari nomor urut 1 sampai

dengan 10 adalah sama, yaitu agak masam.

Kondisi pH mempengaruhi syarat tumbuh tanaman, sehingga mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan FMA. Hal ini disebabkan karena FMA merupakan

simbion obligat sehingga semua faktor yang mempengaruhi tanaman inang juga

mempengaruhi FMA sebagai simbionnya. Artinya kondisi yang cukup bagi pertumbuhan

dan perkembangan inang memberikan pertumbuhan dan perkembangan terbaik bagi

FMA. Dalam penelitian ini belum dapat diketahui secara pasti apakah pH mempengaruhi

keberadaan dan keanekaragaman FMA, mengingat pH masih dalam kelompok yang sama

yaitu kelompok asam sedang. Barbara dan Daniels (1984), menyebutkan bahwa masih

disebabkan pH optimum untuk keberadaan FMA berbeda-beda untuk masing-masing

spesies FMA dan untuk lingkungan yang berbeda-beda pula.

Hasil analisis terhadap C organik pada sampel tanah menunjukkan bahwa tanah

pada daerah Pantai Sonang termasuk tanah kurang subur. Hal ini dapat dilihat dari nilai C

organik yang terdapat pada sampel tanah dengan nilai antara 0,64–1,23%. Menurut

Hardjowigeno (1987), tanah yang memiliki persen C-organik antara < 1,00 termasuk ke

dalam harkat sangat rendah dan C-organik 1,00 – 2,00 termasuk ke dalam harkat rendah.

Berdasarkan hasil analisis C organik menunjukkan bahwa peningkatan C organik

dari nomor urut 1 sampai 7 tergolong ke dalam harkat sangat rendah dan nomor urut 8

sampai dengan 10 tergolong ke dalam harkat rendah. Menurut Sutanto (2005) kandungan

bahan organik tanah biasanya diukur berdasarkan kandungan C organik. Kandungan

bahan organik ini dipengaruhi oleh akumulasi bahan asli dan dekomposisi yang sangat

tergantung pada kondisi lingkungan (vegetasi, iklim, batuan, praktek pertanian).

Meningkatnya C organik ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah dan volume tanaman

yang digugurkan oleh tanaman, dimana sampai batas tertentu semakin banyak sisa

tanaman yang digugurkan, makin subur tanahnya. Dengan kata lain semakin rendah

tingkat salinitas, maka keadaan tanah semakin baik dalam mendukung pertumbuhan

tanaman.

Hasil analisis terhadap N pada sampel tanah Pantai Sonang berkisar antara

0,13-0,38 %. Menurut Hardjowigeno (1987) tergolong ke dalam tingkatan rendah sampai

sedang. Islami dan Wani (1995), menyatakan bahwa kondisi tanah yang dapat

mempengaruhi perkembangan mikoriza salah satunya adalah ketersediaan hara tanaman.

sampai 10 tergolong ke dalam tingkat sedang, sehingga sulit menentukan apakah N

mempengaruhi keberadaan dan keanekaragaman serta daya infeksi akar.

Hasil analisis terhadap P tersedia pada sampel tanah Pantai Sonang berkisar

4.23-8.22 ppm yang tergolong sangat rendah. Menurut Hardjowigeno (1987) bahwa P tersedia

< 10 ppm termasuk ke dalam golongan sangat rendah. Dari analisis ini sulit diketahui

apakah P tersedia mempengaruhi keberadaan dan keanekaragaman FMA serta daya

infeksi akar, mengingat dalam penelitian ini unsur P tersedia dalam semua tingkat nomor

urut masih dalam satu harkat, yaitu sangat rendah. Namun menurut Lynch (1983); Islami

dan Utomo (1995) bahwa infeksi akar berkurang ketika ketersediaan P meningkat di

tanah.

Husin et al. (2000) menyatakan bahwa kesuburan tanah (unsur N dan P tersedia),

kadar air, drainase tanah dan pH tanah berpengaruh terhadap perkembangan FMA. FMA

dapat berkembang dengan baik pada tanah yang mempunyai kandungan P lebih rendah

dan aerasi yang lebih baik. Pernyataan ini dibuktikan oleh Habte and Soedarjo (1996)

dalam penelitiannya yang menginokulasi FMA jenis Glomus aggregatum ke tanaman

Acacia mangium. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa pada konsentrasi P tersedia yang

lebih rendah (0,002 me/100 g) dengan kisaran pH 4,3 – 6, inokulasi FMA memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap persen kolonisasi dan status P dalam jaringaan

tanaman, bila dibandingkan dengan inokulasi FMA pada kondisi pH yang sama namun

konsentrasi P yang lebih tinggi (0,008 me/100 g).

4.2. Kepadatan Spora

Hasil penghitungan kepadatan spora di lapangan (jumlah spora per 50 gram tanah)

bahwa kepadatan spora di lapangan meningkat sejalan dengan menurunnya kadar

salinitas tanah. Kepadatan spora terendah di lapangan ditemukan pada tingkat salinitas

15,5 mS/cm (10 spora) dan tertinggi pada tingkat salinitas 2,5 mS/cm (129 spora).

10 17 23 30 36 60 78 84 97 129 15.5 13.5 10.0 8.5 8.0 7.5 4.0 3.5 3.0 2.5 0 20 40 60 80 100 120 140 K epa da ta n S p ora ( pe

r 50 g t

an ah ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 T in g k at S al in it as ( m S /c m )

Kepadatan Spora (per 50 g tanah) Tingkat Salinitas

Gambar 2 : Jumlah Spora di Lapangan Berdasarkan Tingkat Salinitas Tanah

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa tingginya salinitas tanah ini berpengaruh

negatif terhadap kepadatan spora FMA. Terjadinya penurunan salinitas tanah

menghasilkan peningkatan kepadatan spora FMA sepanjang jalur pengamatan. Hasil ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ragupathy dan Mahadevan (1991) yang

mempelajari pengaruh gradien salinitas terhadap distribusi FMA di Kodikkarai Reserve

Forest, Tamil Nadu, India dan secara tegas menyatakan bahwa salinitas menekan

pembentukan spora FMA. Pada hasil penelitiannya ini diperoleh data bahwa penurunan

tingkat salinitas tanah dari 7,0 mmho/cm menjadi 2,0 mmho/cm menghasilkan

peningkatan kepadatan spora antara 51–1.052 spora per 100 gram tanah. Hasil penelitian

keanekaragaman cendawan mikoriza arbuskula di Hutan Pantai Cagar Alam Leuweung

Sancang, Pameungpeuk Kabupaten Garut. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa

kepadatan spora meningkat sejalan dengan menurunnya salinitas tanah. Secara umum

Brundrett et al. (1996) menyimpulkan bahwa salinitas merupakan salah satu faktor tanah

yang menyebabkan kurangnya spora FMA di tanah disamping faktor pH tanah,

kekeringan, pencucian, atau iklim yang ekstrim, dan kehilangan lapisan tanah bagian

atas, atau kurangnya tanaman inang.

Peningkatan jumlah spora yang selalu diikuti dengan turunnya tingkat salinitas

tanah ini disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu tingkat salinitas tanah dan tanaman

inang (Johnson-Green et al., 1995; Siguenza et al., 1996). Dimana salinitas tanah dapat

mempengaruhi setiap tahapan perkembangan FMA, mulai dari perkecambahan spora

(Hirrel, 1981) sampai tahapan pembentukan spora baru (Pacioni, 1986). Penundaan atau

penghambatan fase perkecambahan spora akibat tingginya konsentrasi garam terlarut

dalam larutan tanah menunda atau menghambat pertumbuhan hifa sehingga pada

akhirnya menunda kolonisasi akar tanah dan pembentukan simbiosis (Juniper dan Abbott,

1993). Penundaan itu akhirnya akan mempengaruhi proses pembentukan spora dan

jumlah spora yang dihasilkan.

Kondisi salinitas tanah juga sangat mempengaruhi tingkat ketersediaan air bagi

pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang pada akhirnya juga mempengaruhi

perkembangan FMA yang terdapat pada perakaran tanaman sebagai simbionnya.

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh ketersediaan air terhadap sporulasi FMA,

antara lain Sieverding dan Toro (1988) yang melaporkan bahwa, sporulasi sejumlah FMA

pertumbuhan tanaman Cassava yang diinokulasi dengan 7 jenis FMA yang berbeda.

Terdapat 2 perlakuan air: yaitu basah, dimana tanah dipertahankan pada kapasitas

lapangan ( kadar air 33%), dan kering, dimana pot diairi sampai kapasitas lapangan, lalu

kadar airnya menurun sampai 15% dan kemudian diairi kembali sampai kapasitas lapang.

Jumlah total spora yang terbentuk dari semua jenis FMA yang digunakan secara

signifikan akan menurun pada kondisi kering, kecuali pada Scutellospora heterogama

yang relatif meningkat dengan perlakuan pengeringan. Hal ini terjadi karena perlakuan

kering akan menurunkan produksi bahan kering tanaman, maka produksi spora FMA juga

akan menurun.

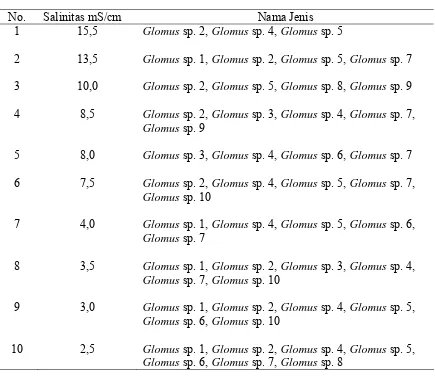

Selain mempengaruhi kepadatan spora, tingkat salinitas tanah juga mempengaruhi

keanekaragaman spora FMA yang ditemukan (Tabel 2). Hasil identifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa secara umum penurunan tingkat salinitas tanah menghasilkan

peningkatan keanekaragaman spora FMA, dimana jenis Glomus sp. 2 dan Glomus sp. 4

merupakan jenis spora yang mempunyai daerah penyebaran pada tingkat salinitas yang

lebih luas. Berdasarkan pengamatan spora di lapangan dijumpai 10 jenis spora FMA,

yang mana kesemuanya adalah Glomus sp. Jenis-jenis lainnya seperti Acaulospora sp.,

Gigaspora sp., Scutellospora sp dan Enthrospora sp tidak dijumpai pada pengamatan

Tabel 2. Keanekaragaman spora FMA yang Ditemukan dari Lapangan Berdasarkan Tingkat Salinitas Tanah.

No. Salinitas mS/cm Nama Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,5 13,5 10,0 8,5 8,0 7,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 5, Glomus sp. 7

Glomus sp. 2, Glomus sp. 5, Glomus sp. 8, Glomus sp. 9

Glomus sp. 2, Glomus sp. 3, Glomus sp. 4, Glomus sp. 7,

Glomus sp. 9

Glomus sp. 3, Glomus sp. 4, Glomus sp. 6, Glomus sp. 7

Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 7,

Glomus sp. 10

Glomus sp. 1, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 6,

Glomus sp. 7

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 3, Glomus sp. 4,

Glomus sp. 7, Glomus sp. 10

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5,

Glomus sp. 6, Glomus sp. 10

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5,

Glomus sp. 6, Glomus sp. 7, Glomus sp. 8

Penurunan jumlah jenis spora FMA pada tingkat salinitas tanah yang tinggi, diduga

berhubungan dengan toleransi setiap jenis FMA terhadap tingkat salinitas tanah (Flower

et al., 1997). Toleransi FMA terhadap salinitas tanah ditentukan oleh kemampuan setiap

jenis untuk melakukan osmoregulasi atau penyesuaian osmotik agar potensial osmotik

dalam sel FMA lebih rendah dari pada larutan tanah.

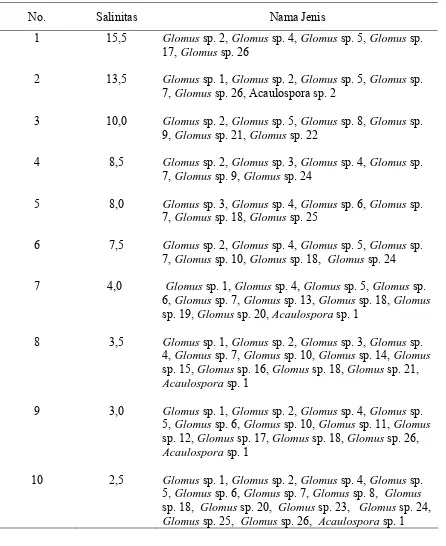

Hasil pengamatan dari kultur pemerangkapan (trapping) menunjukkan bahwa

kepadatan dan keanekaragaman spora meningkat dibandingkan spora di lapangan,

mempunyai daerah penyebaran pada tingkat salinitas yang lebih luas. Hasil penghitungan

kepadatan spora dan keanekaragaman spora hasil trapping (jumlah dan keanekaragaman

spora per 50 gram tanah) berdasarkan tingkat salinitas tanah dapat dilihat pada Gambar 3

dan Tabel 3.

15 23 37 54 74 106 125 131 145 177 15,5 13,5 10,0 8,5 8,0 7,5 4,0 3,5 3,0 2,5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 K ep ada ta n S por a ( p er 50 g ta na h ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 T ingk at S al ini ta s ( m S /c m )

Kepadatan Spora (per 50 g tanah) Tingkat Salinitas

Gambar 3 : Jumlah Spora Hasil Trapping Berdasarkan Tingkat Salinitas Tanah

Dari Gambar 3 di atas tampak bahwa kepadatan spora hasil trapping meningkat

sejalan dengan menurunnya kadar salinitas tanah. Hasil trapping menunjukkan bahwa

jumlah kepadatan spora terendah hasil trapping ditemukan pada tingkat salinitas 15,5

mS/cm (15 spora / 50 g tanah) dan tertinggi pada tingkat salinitas 2,5 mS/cm (177 spora /

Tabel 3. Keanekaragaman spora FMA Hasil Trapping Berdasarkan Tingkat Salinitas tanah

No. Salinitas Nama Jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,5 13,5 10,0 8,5 8,0 7,5 4,0 3,5 3,0 2,5

Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 17, Glomus sp. 26

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 5, Glomus sp. 7, Glomus sp. 26, Acaulospora sp. 2

Glomus sp. 2, Glomus sp. 5, Glomus sp. 8, Glomus sp. 9, Glomus sp. 21, Glomus sp. 22

Glomus sp. 2, Glomus sp. 3, Glomus sp. 4, Glomus sp. 7, Glomus sp. 9, Glomus sp. 24

Glomus sp. 3, Glomus sp. 4, Glomus sp. 6, Glomus sp. 7, Glomus sp. 18, Glomus sp. 25

Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 7, Glomus sp. 10, Glomus sp. 18, Glomus sp. 24

Glomus sp. 1, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 6, Glomus sp. 7, Glomus sp. 13, Glomus sp. 18, Glomus

sp. 19, Glomus sp. 20, Acaulospora sp. 1

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 3, Glomus sp. 4, Glomus sp. 7, Glomus sp. 10, Glomus sp. 14, Glomus

sp. 15, Glomus sp. 16, Glomus sp. 18, Glomus sp. 21,

Acaulospora sp. 1

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 6, Glomus sp. 10, Glomus sp. 11, Glomus

sp. 12, Glomus sp. 17, Glomus sp. 18, Glomus sp. 26,

Acaulospora sp. 1

Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 6, Glomus sp. 7, Glomus sp. 8, Glomus

sp. 18, Glomus sp. 20, Glomus sp. 23, Glomus sp. 24,

Meningkatnya jumlah dan keanekaragaman spora hasil trapping diduga karena

FMA dari lapangan banyak yang belum bersporulasi sehingga dengan dilakukannya

trapping, diharapkan FMA yang ada akan bersporulasi sehingga akan terbentuk

keanekaragaman dan jumlah FMA yang lebih banyak serta data yang diperoleh juga lebih

akurat. Menurut Delvian (2006 b) pada kondisi basah atau banyak hujan umumnya

persentase kolonisasi meningkat dan pembentukan spora baru berkurang. Hal ini

disebabkan karena kelembaban tanah yang tinggi pada kondisi basah akan merangsang

keberadaan dan keanekaragaman FMA serta terbentuknya kolonisasi dengan tanaman

inang. Sebaliknya pada kondisi kering atau sedikit hujan pembentukan spora baru akan

meningkat dan persentase kolonisasi akan menurun. Kondisi kering akan merangsang

pembentukan spora yang banyak sebagai respon alami dari FMA serta upaya untuk

mempertahankan keberadaannya di alam.

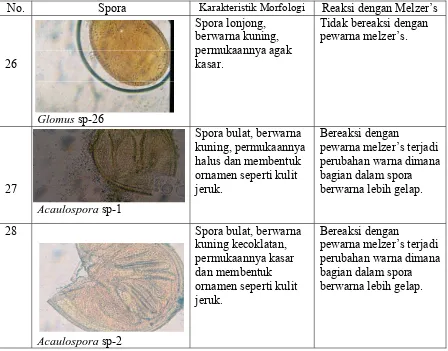

Pada identifikasi hasil trapping dijumpai 28 jenis spora FMA. Dua puluh enam jenis

spora diantaranya merupakan genus Glomus sp dan 2 jenis spora merupakan genus

Acaulospora sp. Jenis-jenis mikoriza lainnya seperti Gigaspora sp., Scutellospora sp dan

Enthrospora sp tidak dijumpai pada pengamatan tipe spora hasil trapping. Identifikasi ini

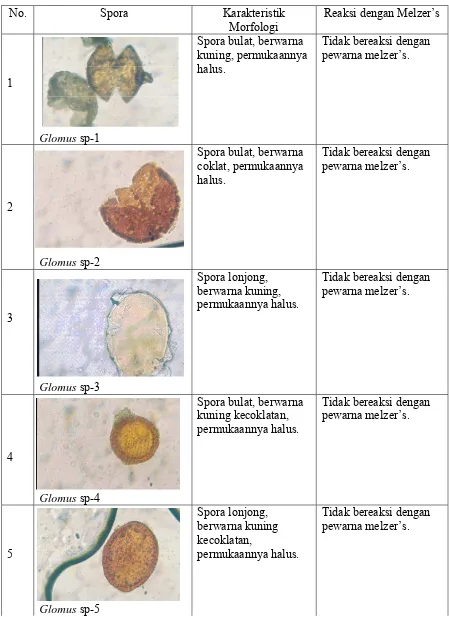

dilakukan berdasarkan perbedaan ciri, karakteristik morfologi (bentuk ketebalan dinding

sel, ada tidaknya sublending hifa, kehalusan permukaan) dan reaksi spora terhadap

pewarna melzers.

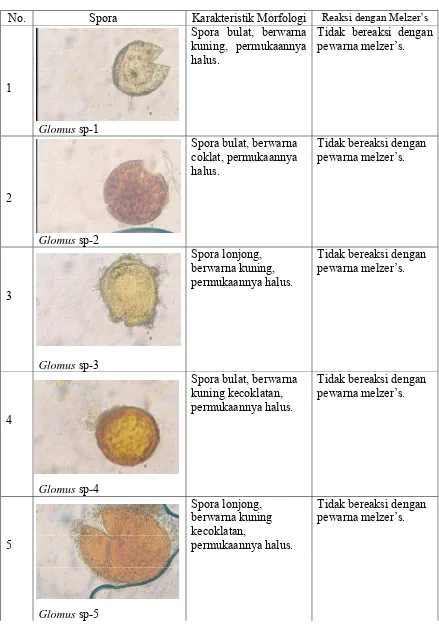

Keanekaragaman karakteristik spora FMA yang ditemukan di lapangan ditampilkan

pada Tabel 4 dan keanekaragaman karakteristik spora FMA yang ditemukan hasil

Tabel 4. Keanekaragaman dan karakteristik spora FMA yang ditemukan di lapangan

No. Spora Karakteristik Morfologi Reaksi dengan Melzer’s

1

Glomus sp-1

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

2

Glomus sp-2

Spora bulat, berwarna coklat, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

3

Glomus sp-3

Spora lonjong, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

4

Glomus sp-4

Spora bulat, berwarna kuning kecoklatan, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

5

Spora lonjong, berwarna kuning kecoklatan,

permukaannya halus.

No. Spora Karakteristik Morfologi Reaksi dengan Melzer’s

6

Glomus sp-6

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

7

Glomus sp-7

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya agak kasar.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

8

Glomus sp-8

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

9

Glomus sp-9

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

10

Glomus sp-10

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tabel 5. Keanekaragaman dan karakteristik spora FMA hasil trapping

No. Spora Karakteristik

Morfologi

Reaksi dengan Melzer’s

1

Glomus sp-1

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

2

Glomus sp-2

Spora bulat, berwarna coklat, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

3

Glomus sp-3

Spora lonjong, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

4

Glomus sp-4

Spora bulat, berwarna kuning kecoklatan, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

5

Spora lonjong, berwarna kuning kecoklatan,

permukaannya halus.

No. Spora Karakteristik Morfologi

Reaksi dengan Melzer’s

6

Glomus sp-6

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

7

Glomus sp-7

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya agak kasar.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

8

Glomus sp-8

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

9

Glomus sp-9

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus.

Tidak bereaksi dengan pewarna melzer’s.

10

Glomus sp-10

Spora bulat, berwarna kuning, permukaannya halus. <