PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BANGUN-BANGUN

(

Coleus amboinicus

Lour) DALAM RANSUM INDUK TERHADAP

PENAMPILAN REPRODUKSI DAN PRODUKSI AIR SUSU

MENCIT (

Mus musculus

)

SKRIPSI

RIA RETNO PALUPI

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

Ria Retno Palupi. D14060737. 2010. Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum Induk terhadap Penampilan Reproduksi dan Produksi Air Susu Mencit (Mus musculus). Skripsi.

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ir. Pollung H. Siagian, MS. Pembimbing Anggota : Yuni Cahya Endrawati, S.Pt.

Tanaman bangun-bangun (Coleus amboinicus Lour) termasuk kedalam tanaman herbal yang terdapat hampir diseluruh daerah di Indonesia. Daun bangun-bangun (Coleus amboinicus Lour) diyakini oleh masyarakat suku Batak dapat meningkatkan produksi air susu pada ibu yang sedang menyusui. Suatu penelitian menemukan bahwa dalam daun ini terkandung senyawa lactogogum yang dapat meningkatkan produksi air susu. Selain itu, dalam daun bangun-bangun terkandung senyawa-senyawa kimia yang berpotensi mempengaruhi berbagai macam aktivitas biologi, misalnya antioksidan, diuretik analgesik, mencegah kanker, anti tumor, dan anti hipotensi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun bangun-bangun (EDB) terhadap penampilan reproduksi dan produksi air susu induk dengan taraf pemberian EDB yaitu R0 (0,00%), R1 (0,05%), R2 (0,10%), serta R3 (0,15%) dalam ransum dan waktu pemberiannya yaitu dimulai pada saat umur kebuntingan 14 hari (H1) dan saat setelah beranak (H2). Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum induk, produksi air susu induk (PASI), litter size lahir, bobot lahir,

litter size sapih, bobot sapih, pertambahan bobot badan (PBB) anak dan mortalitas. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial 2x4 masing-masing dengan empat kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan Analysis of Variance (ANOVA), menggunakan Microsoft Excel 2003 dan jika perlakuan berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Tukey.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian EDB pada taraf 0,00; 0,05; 0,10; dan 0,15% tidak berpengaruh nyata terhadap PASI, litter size lahir, bobot lahir, bobot sapih, PBB anak dan mortalitas, namun berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi ransum induk dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap litter size

sapih. Waktu pemberian ransum dengan EDB dalam berbagai taraf yaitu pada H1 dan H2 berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap litter size sapih, namun tidak berpengaruh nyata terhadap parameter lain yang diamati. Tidak terdapat interaksi antara kedua faktor-faktor perlakuan terhadap semua parameter yang diukur. Pemberian 0,10% EDB dalam ransum yang diberikan pada H1 (kebuntingan ke-14 hari) memberikan hasil yang paling baik terhadap konsumsi ransum induk dan PASI.

ABSTRACT

Effects of Addition Bangun-Bangun Leaves Extract (Coleus amboinicus Lour)

In Feed on Reproduction Performance and Milk Production of Mice (Mus musculus)

Palupi, R.R., P. H. Siagian, and Y. C. Endrawati

Bangun-bangun is one of herb plant that have a lot of benefit for health. The Bataknese tradition people believe that bangun-bangun can increase milk production of lactation women. The results of some investigation is that, bangun-bangun leaves supplementation increased breast milk production of lactation women. The objective of this study was to determine the effect of addition of bangun-bangun leaves extract (Coleus amboinicus Lour) in feed on reproduction performance and milk production of mice (Mus musculus). The design of the study was completely random design factorial (2x4) with two factors, levels of bangun-bangun leaves extract added in feed (0.00%; 0.05%; 0.10% and 0.15%) and given time of feed containing bangun-bangun leaves extract (on the 14th day of pregnant period and on day of birth). The results collected from the study showed that addition level of bangun-bangun leaves extract in feed had not significantly effect on milk production, litter size at birth, body weight at birth and at weaning, body weight gain and mortality rate of mice. But it was very significantly effect result showed (P<0.01) on feed consumption and significantly effect (P<0,05) on litter size at weaning. The given time of feed had significantly effect (P<0,05) on litter size at weaning, but no significant effect on consumption, milk production, litter size at birth, body weight at birth and at weaning, body weight gain and mortality rate of mice. There was no significantly interaction between the addition level of bangun-bangun leaves extract and the given time of feed. On all of the parameters, addition 0,10% of bangun-bangun leaves extract in feed on the 14th day of the pregnancy period has shown the greatest effect on milk production and feed consumption of mice.

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BANGUN-BANGUN

(

Coleus amboinicus

Lour) DALAM RANSUM INDUK TERHADAP

PENAMPILAN REPRODUKSI DAN PRODUKSI AIR SUSU

MENCIT (

Mus musculus

)

RIA RETNO PALUPI D14060737

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

Judul : Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum Induk terhadap Penampilan Reproduksi dan Produksi Air Susu Menit (Mus musculus)

Nama : Ria Retno Palupi NRP : D14060737

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Prof. Dr. Ir. Pollung H. Siagian, MS.) (Yuni Cahya Endrawati, S.Pt) NIP: 19460825197711 1 001 NIP: 19821109200501 2 001

Mengetahui: Ketua Departemen,

(Prof. Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc) NIP: 19591212198603 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Bangun -Bangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum Induk terhadap Penampilan

Reproduksi dan Produksi Air Susu Mencit (Mus musculus)” yang ditulis berdasarkan

penelitian pada bulan Oktober hingga Desember 2009 di Laboratorium Lapang (Kandang C), Bagian Produksi Ternak Daging, Kerja dan Aneka Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menetukan pengaruh pemberian ekstrak daun bangun-bangun (Coleus amboinicus Lour) dengan taraf penambahan pada ransum dan waktu pemberian yang berbeda terhadap produksi air susu induk dan penampilan anak mencit (Mus musculus).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dalam dunia peternakan dan dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Bogor, November 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 08 Oktober 1987 di Pacitan, Jawa Timur. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suprapto dan Ibu Supiyati. Penulis menikah pada tahun 2009 dengan Kundiarto ST dan dikaruniai seorang putra bernama Panji Radhitya Kenzie Adhitama.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Taman Indria Pacitan pada tahun 1991 dan diselesaikan pada tahun 1994. Pendidikan dasar Penulis dimulai pada tahun 1994 dan diselesaikan pada tahun 2000. Pendidikan lanjutan tingkat pertama dimulai pada tahun 2000 dan diselesaikan pada tahun 2003 di SLTPN 2 Pacitan. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA PLUS PGRI Cibinong pada tahun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2006.

DAFTAR ISI

Produksi Air Susu Induk dan Cara Pengukurannya ... 11

Litter Size Lahir ... 12

Konsumsi Ransum Induk Mencit (g/e/h) ... 16

viii

Litter Size Lahir (ekor) ... 17

Bobot Lahir (g/ekor) ... 17

Litter Size Sapih (ekor) ... 17

Bobot Sapih (g/ekor) ... 17

Pertambahan Bobot Badan Anak Mencit (g/e/h) ... 17

Mortalitas (%) ... 18

Prosedur ... 18

Tahap Persiapan Ransum ... 18

Pembuatan Ekstrak Daun Bangun-bangun (EDB). ... 18

Pembuatan Ransum Perlakuan ... 19

Tahap Penelitian ... 20

Persiapan Kandang ... 20

Identifikasi dan Penimbangan Bobot Awal Mencit ... 21

Pelaksanaan Penelitian ... 21

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22

Pengaruh Perlakuan terhadap Peubah yang Diamati ... 26

Konsumsi Ransum Induk Mencit ... 26

Litter Size Lahir ... 28

Bobot Lahir ... 30

Produksi Air Susu Induk (PASI) Mencit ... 32

Litter Size Sapih ... 36

Bobot Sapih ... 37

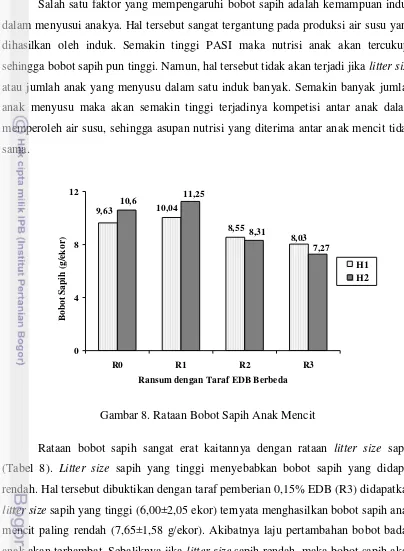

Pertambahan Bobot Badan (PBB) Anak ... 40

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1. Kandungan Senyawa Aktif Daun Bangun-bangun (Coleus amboinicus

Lour) ... 4

2. Komposisi Zat Gizi Daun Bangun-bangun dan Daun Katuk ... 5

3. Komponen Utama dan Proporsinya dalam Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus Lour) ... 6

4. Sifat Biologis Mencit (Mus musculus) ... 10

5. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian dan Ekstrak Daun Bangun-bangun ... 24

6. Rataan Konsumsi Ransum Mencit ... 27

7. Rataan Litter Size Lahir Mencit ... 29

8. Rataan Bobot Lahir Anak Mencit ... 31

9. Rataan Produksi Air Susu Induk (PASI) Mencit ... 33

10. Rataan Litter Size Sapih ... 36

11. Rataan Bobot Sapih Anak Mencit ... 38

12. Rataan Pertambahan Bobot Badan Anak Mencit ... 41

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Tanaman Bangun-bangun ... 3

2. Mencit (Mus musculus)... ... 10

3. Diagram Alur Proses Pembuatan Serbuk EDB ... 19

4. Proses Pelleting Ransum Mencit ... 20

5. Rak Kandang Kawin Mencit ... 23

6. Rataan Litter Size Lahir Anak Mencit ... 30

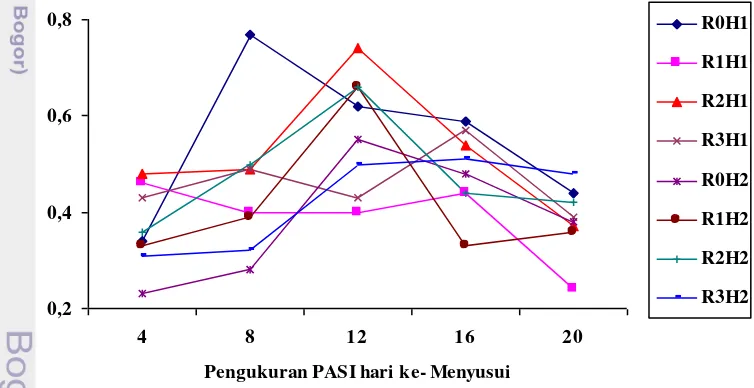

7. Grafik Rataan Produksi Air Susu Induk Mencit ... 34

8. Rataan Bobot Sapih Anak Mencit ... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data Konsumsi Ransum Induk ... 51

2. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan Konsumsi Ransum Induk ... 51

3. Uji Tukey Faktor A Konsumsi Pakan ... 51

4. Data Produksi Air Susu Induk (PASI) ... 52

5. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan PASI ... 52

6. Data Litter Size Lahir ... 53

7. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan Litter Size Lahir ... 53

8. Data Bobot Lahir Anak Mencit ... 54

9. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan Bobot Lahir Anak Mencit ... 54

10. Data Litter Size Sapih Anak Mencit ... 55

11. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan Litter Size Sapih ... 55

12. Uji Tukey Faktor A ... 55

13. Uji Tukey Faktor B ... 55

14. Data Bobot Sapih Anak Mencit ... 56

15. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan Bobot Sapih Anak Mencit ... 56

16. Data Pertambahan Bobot Badan (PBB) Anak Mencit ... 57

17. Analisis Ragam (ANOVA) Rataan PBB Anak ... 57

18. Data Mortalitas Anak Mencit ... 58

19. Data Persentase Mortalitas Anak Mencit ... 58

PENDAHULUAN Latar Belakang

Air susu merupakan hasil sekresi dari ambing hewan ternak yang sedang laktasi, dengan kandungan nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Kualitas dan kuantitas air susu sangat beragam tergantung pada beberapa

faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air susu adalah makanan yang dikonsumsi. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air susu banyak dilakukan baik secara tradisional maupun modern. Salah satu cara tradisional yaitu dengan mengkonsumsi tanaman herbal yang diyakini dapat merangsang terbentuknya air susu.

Tanaman herbal merupakan tanaman yang biasa digunakan dalam pengobatan berbagai jenis penyakit. Penggunaan tanaman herbal sebagai ramuan obat di Indonesia telah dikenal sejak dahulu. Saat ini penggunaan tanaman herbal sebagai salah satu obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit atau hanya untuk menjaga kesehatan tubuh semakin meningkat. Hal ini disebabkan tanaman herbal mudah didapat, harga relatif murah, cara pembiakan mudah dan hampir tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam tanaman herbal yang memiliki khasiat tersendiri. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih mempercayakan perawatan kesehatan dan penyembuhan penyakitnya dengan mengunakan tanaman herbal.

Tanaman bangun-bangun (Coleus amboinicus Lour) merupakan salah satu jenis tanaman herbal. Tradisi masyarakat suku Batak percaya bahwa daun bangun-bangun mampu meningkatkan produksi air susu ibu yang sedang menyusui. Manfaat lain dari daun bangun-bangun adalah sebagai obat asma, batuk rejan, influenza, vertigo, sariawan dan anti kanker. Daun ini mengandung kalium yang berfungsi sebagai penimbul rasa tenang, pembersih darah serta dapat penghilang nyeri.

Produksi air susu akan optimal jika dalam kondisi yang tenang, tidak sakit dan tidak stress.

2 Perumusan Masalah

Kualitas dan kuantitas air susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah oleh makanan yang dikonsumsi sebelum dan selama masa laktasi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian disebutkan bahwa daun bangun-bangun bermanfaat dalam meningkatkan produksi air susu karena mengandung bahan aktif yang dapat mengaktifkan kelenjar epitel pada kelenjar mammae. Ekstraksi daun bangun-bangun dilakukan agar zat-zat aktif dalam daun dapat terkumpul sehingga kerja dari zat aktif tersebut dapat efektif.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan pengaruh pemberian ekstrak daun bangun-bangun (Colues amboinicus Lour) dalam ransum dengan taraf dan waktu pemberian yang berbeda terhadap produksi air susu induk dan penampilan anak mencit.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun bangun-bangun (Colues amboinicus Lour) dibandingkan

dengan pemberian daun bangun-bangun segar, kering, sop bangun-bangun dan bentuk lain yang telah dilakukan selama ini terhadap penampilan reproduksi dan produksi air susu induk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi

TINJAUAN PUSTAKA Tanaman Bangun-bangun

Bangun-bangun atau torbangun (Coleus amboinicus Lour) merupakan tanaman yang jarang berbunga, namun perkembangbiakannya dapat dengan mudah dilakukan dengan cara stek dan cepat berakar didalam tanah (Heyne, 1987). Tanaman ini dapat

dijumpai hampir disemua daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah orang sering menyebutnya dengan nama daun jinten, orang Sunda menyebutnya ajeran, dan di Madura disebut daun majha nereng atau daun kambing, sedangkan masyarakat suku Batak mengenalnya dengan nama bangun-bangun (Batak Toba), torbangun (Batak Simalungun) atau tarbangun (Batak Karo) (Damanik et al., 2001). Berikut disajikan tanaman bangun-bangun pada Gambar 1.

Gambar 1. Tanaman Bangun-bangun

Keng (1978) menyatakan, taksonomi tanaman bangun-bangun diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Phanerogamae Subdivisi : Spermatophyta Kelas : Angiospermae Ordo : Tubiflorae

Family : Limiaceae (Labialae) Sub Family : Oscimoidae

Genus : Coleus

Spesies : Coleus ambionicus Lour

4 du bo he, Dao shou xiang), Jepang (Kuuban oregano), Country borage, Indian mint, atau Mexican mint (Omtatok, 2009). Di daerah Cina, daun bangun-bangun digunakan sebagai obat batuk untuk anak-anak dengan cara dibuat minuman juice. Di Malaysia daun tersebut juga dimanfaatkan sebagai jamu yang direbus dan diberikan setelah melahirkan (Jain dan Lata, 1996).

Sifat Fisik dan Kimia

Daun bangun-bangun dalam keadaan segar memiliki helaian daun tebal, berwarna hijau muda, kedua permukaan berbulu halus dan berwarna putih, sangat berdaging dan berair, tulang daun bercabang-cabang dan menonjol (Heyne, 1987). Dalam keadaan kering helaian daun tipis dan sangat berkerut, permukaan bagian atas kasar, warna menjadi coklat, permukaan bagian bawah berwarna lebih muda daripada permukaan atas dengan tulang daun yang kurang menonjol (Wardani, 2007).

Daun bangun-bangun memiliki potensi sebagai bahan pangan sumber kalsium, zat besi dan provitamin A (karoten). Hasil analisis menggunakan GC (Gas Chromatography) dan GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) oleh Laboratorium Department of Chemistry Gorakhpur University pada tahun 2006 menemukan senyawa penting yang berperan aktif dalam metabolisme sel dan merangsang produksi air susu dalam Coleus amboinicus Lour seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Senyawa Aktif Daun Bangun-bangun (Coleus amboinicus

Lour)

Senyawa Aktif Jumlah (%)*

Thymol 94,3

Forskholin 1,5

Carvacrol 1,2

Sumber: Laboratorium Department of Chemistry Gorakhpur University, India (2006)

Keterangan : *97% dari kandungan asam lemak

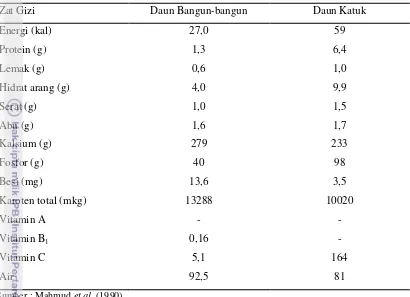

5 Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Daun Bangun-bangun dan Daun Katuk

Zat Gizi Daun Bangun-bangun Daun Katuk

Energi (kal) 27,0 59

Karoten total (mkg) 13288 10020

Vitamin A - -

Vitamin B1 0,16 -

Vitamin C 5,1 164

Air 92,5 81

Sumber : Mahmud et al. (1990)

Acamovic dan Brooker (2005) menjelaskan bahwa thymol merupakan antibiotik alternatif yang menjanjikan dan dapat digunakan untuk ternak tanpa memberikan efek negatif terhadap daging atau susu yang diproduksi. Senyawa

carvacrol merupakan senyawa yang bersifat antiinfeksi dan antiinflamasi (Burfield, 2001). Penggunaan carvacrol dalam suatu campuran ekstrak tanaman sebagai suplemen dalam ransum babi laktasi menghasilkan litter size, bobot lahir, kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, dan kecernaan protein lebih tinggi

dibandingkan babi laktasi yang diberi ransum tanpa suplementasi (Ilsley et al., 2004). Sedangkan senyawa forskholin menurut Sahelian (2006) bersifat membakar lemak menjadi energi.

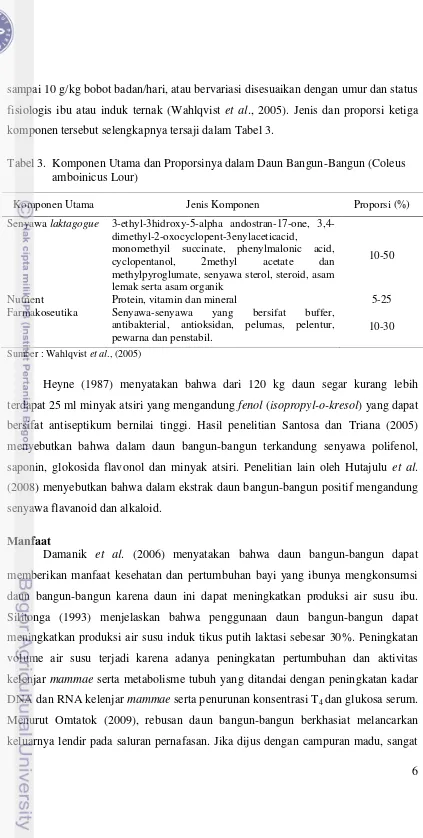

6 sampai 10 g/kg bobot badan/hari, atau bervariasi disesuaikan dengan umur dan status fisiologis ibu atau induk ternak (Wahlqvist et al., 2005). Jenis dan proporsi ketiga komponen tersebut selengkapnya tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Komponen Utama dan Proporsinya dalam Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus Lour)

Komponen Utama Jenis Komponen Proporsi (%)

Senyawa laktagogue 3-ethyl-3hidroxy-5-alpha andostran-17-one, 3,4-dimethyl-2-oxocyclopent-3enylaceticacid,

monomethyil succinate, phenylmalonic acid,

cyclopentanol, 2methyl acetate dan

methylpyroglumate, senyawa sterol, steroid, asam lemak serta asam organik

10-50

Nutrient Protein, vitamin dan mineral 5-25

Farmakoseutika Senyawa-senyawa yang bersifat buffer,

antibakterial, antioksidan, pelumas, pelentur, pewarna dan penstabil.

10-30

Sumber : Wahlqvist et al., (2005)

Heyne (1987) menyatakan bahwa dari 120 kg daun segar kurang lebih terdapat 25 ml minyak atsiri yang mengandung fenol (isopropyl-o-kresol) yang dapat bersifat antiseptikum bernilai tinggi. Hasil penelitian Santosa dan Triana (2005) menyebutkan bahwa dalam daun bangun-bangun terkandung senyawa polifenol, saponin, glokosida flavonol dan minyak atsiri. Penelitian lain oleh Hutajulu et al.

(2008) menyebutkan bahwa dalam ekstrak daun bangun-bangun positif mengandung senyawa flavanoid dan alkaloid.

Manfaat

Damanik et al. (2006) menyatakan bahwa daun bangun-bangun dapat memberikan manfaat kesehatan dan pertumbuhan bayi yang ibunya mengkonsumsi daun bangun-bangun karena daun ini dapat meningkatkan produksi air susu ibu. Silitonga (1993) menjelaskan bahwa penggunaan daun bangun-bangun dapat meningkatkan produksi air susu induk tikus putih laktasi sebesar 30%. Peningkatan

volume air susu terjadi karena adanya peningkatan pertumbuhan dan aktivitas kelenjar mammae serta metabolisme tubuh yang ditandai dengan peningkatan kadar

DNA dan RNA kelenjar mammae serta penurunan konsentrasi T4 dan glukosa serum.

7 cocok untuk menambah tenaga, sebagai expectorant, mengobati asma, batuk kronis, bronkhitis, sakit perut, perut kembung dan rematik.

Berdasarkan phythochemical database Duke (2000), senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam daun bangun-bangun berpotensi terhadap berbagai macam aktivitas biologi, misalnya antioksidan, diuretik analgesik, mencegah kanker, anti tumor dan anti hipotensi. Selain itu, daun bangun-bangun dapat dimasak sebagai sayur atau untuk lalapan (Jain dan Lata, 1996). Daun bangun-bangun mengandung kalium yang berfungsi sebagai pembersih darah, melawan infeksi, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan rasa tenang sehingga sekresi susu menjadi lancar. Menurut Mephan (1987), sapi yang mengalami stress akan membutuhkan tambahan kalium sebanyak 1% untuk mencegah penurunan sekresi air susu. Defisiensi kalium dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, penurunan bobot badan dan penurunan produksi air susu.

Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyaringan zat-zat aktif dari bagian tanaman obat. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk kedalam pelarut. Proses pengekstraksian komponen kimia dalam sel tanaman yaitu pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel (Sudjadi,1986).

Menurut Alam et al.(2007), terdapat dua jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Ektraksi secara dingin terdiri atas:

8 diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, dan tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin.

2) Metode soxhletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesi-nambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam slongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Adapun keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung, digunakan pelarut yang lebih sedikit dan pemanasannya dapat diatur. Sedangkan kerugiannya adalah menyebabkan reaksi penguraian oleh panas, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya.

3) Metode perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Keuntungan metode ini adalah tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat (marc) telah terpisah dari ekstrak. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau

terbatas dibandingkan dengan metode refluks, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Sedangkan ekstraksi secara panas terdiri atas:

1) Metode refluks yang memiliki keuntungan dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung, sedangkan kerugiannya adalah membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator.

9 Mencit (Mus musculus)

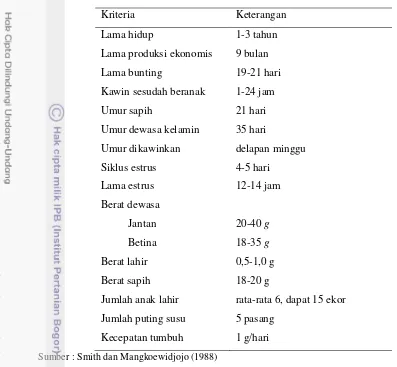

Mencit merupakan hewan mamalia hasil domestikasi dari tikus liar yang paling umum digunakan sebagai hewan percobaan pada laboratorium, yaitu sekitar 40-80%. Banyak keunggulan yang dimiliki oleh mencit sebagai hewan percobaan, yaitu siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganan (Moriwaki et al., 1994). Selain itu, hewan ini juga memiliki kesamaan fisiologis dengan manusia, kemampuan reproduksi tinggi, mudah didapat dengan harga yang relatif murah dan biaya pakan yang rendah. Mencit merupakan hewan poliestrus, yaitu hewan yang mengalami estrus lebih daripada dua kali dalam setahun. Seekor mencit betina akan mengalami estrus setiap 4-5 hari sekali. Menurut Malole dan Pramono (1989) mencit betina memiliki lima pasang kelenjar susu, yaitu tiga pasang dibagian dada dan dua pasang dibagian inguinal. Sifat biologis mencit disajikan dalam Tabel 4.

Petter (1961) menjelaskan bahwa mencit (Mus musculus) dan tikus (Rattus norvegicus) merupakan omnivora alami, sehat dan kuat, prolifik, kecil dan jinak. Mencit laboratorium memiliki berat badan yang bervariasi antara 18-20 gram pada umur empat minggu (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Mencit memiliki bulu pendek halus dan berwarna putih serta ekor berwarna kemerahan dengan ukuran lebih panjang daripada badan dan kepala. Arrington (1972) menyatakan taksonomi

mencit diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Klas : Mamalia

Ordo : Rodentia Famili : Muridae Genus : Mus

10 Tabel 4. Sifat Biologis Mencit (Mus musculus)

Kriteria Keterangan

Lama hidup 1-3 tahun

Lama produksi ekonomis 9 bulan

Lama bunting 19-21 hari

Kawin sesudah beranak 1-24 jam

Umur sapih 21 hari

Umur dewasa kelamin 35 hari

Umur dikawinkan delapan minggu

Siklus estrus 4-5 hari

Lama estrus 12-14 jam

Berat dewasa Jantan Betina

20-40 g

18-35 g

Berat lahir 0,5-1,0 g

Berat sapih 18-20 g

Jumlah anak lahir rata-rata 6, dapat 15 ekor

Jumlah puting susu 5 pasang

Kecepatan tumbuh 1 g/hari

Sumber : Smith dan Mangkoewidjojo (1988)

Smith dan Mangkoewidjojo (1988) menyatakan bahwa mencit sebagai hewan percobaan sangat praktis untuk penelitian kuantitatif, karena sifatnya yang mudah berkembang biak, selain itu mencit juga dapat digunakan sebagai hewan model untuk mempelajari seleksi terhadap sifat-sifat kuantitatif. Gambar 2 memperlihatkan hewan mencit.

11 Kebutuhan Ransum dan Air Minum

Mencit dewasa dapat mengkonsumsi ransum 3-5 gram setiap harinya. Zat-zat makanan yang dibutuhkan seekor mencit adalah protein kasar 20-25%, kadar lemak 10-12%, kadar pati 44-55%, kadar serta kasar maksimal 4% dan kadar abu 5-6% (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Tingkat konsumsi ransum dipengaruhi oleh

kandungan energi ransum, jenis kelamin, ukuran tubuh, tingkat produksi, temperatur lingkungan, kecepatan pertumbuhan, keseimbangan zat-zat makanan dalam ransum dan cekaman yang dialami ternak tersebut (Anggorodi, 1994). Kebutuhan zat-zat makanan untuk produksi air susu ternak adalah salah satu kebutuhan yang tinggi dalam usaha peternakan (Tillman et al., 1991).

Air minum yang dibutuhkan oleh seekor mencit per hari berkisar antara 4-8 ml (Malole dan Pramono, 1989). Air minum untuk dikonsumsi harus selalu tersedia dan bersih karena mencit menyukai air yang baru. Seekor mencit mudah sekali kehilangan air sebab evaporasi tubuhnya yang tinggi. Ransum dan air minum mencit biasanya diberikan ad libitum (selalu tersedia). Konsumsi dapat meningkat seiring dengan meningkatnya berat badan, karena pada umumnya kapasitas saluran pencernaan meningkat, sehingga mampu menampung ransum dalam jumlah lebih banyak (Anggorodi, 1994).

Produksi Air Susu Induk dan Cara Pengukurannya

Produksi air susu dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi temperatur lingkungan, konsumsi pakan dan sebagainya, sedangkan faktor internal meliputi absorbsi zat-zat makanan oleh kelenjar mammae dari darah dan pengaruh berbagai hormon (Mepham, 1987). Hormon merupakan satu-satunya perangsang laktasi yang laju sekresinya mempengaruhi pertumbuhan kelenjar susu dan laktasi. Jaringan kelenjar susu dirangsang untuk berkembang lebih cepat pada saat estrus yang kejadiannya berulang dan fisiologis kelenjar susu erat hubungannya dengan mekanisme hormonal dan neurohormonal (Anggorodi, 1994). Hormon yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah hormon estradiol dan progesteron. Hormon estradiol dan progesteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan fetus dan juga berperan dalam perkembangan kelenjar susu selama masa kebuntingan (Silitonga, 1993). Anggorodi

12 kemudian progesteron bertanggungjawab terhadap pertumbuhan alveoli dan akhirnya laktogen, luteotropin, galaktin, dan prolaktin. Fungsi prolaktin adalah merangsang aktivitas enzim yang menggertak sekresi air susu induk.

Produksi air susu mencit dapat diukur secara tidak langsung, yaitu berdasarkan pertumbuhan anak-anak mencit. Pengukuran produksi susu dari pertumbuhan kelompok anak dilakukan pada waktu 5-12 hari sesudah induk beranak. Menurut Sari (2004), pengukuran produksi air susu mencit yaitu sebelum dilakukan pengukuran, anak mencit dipuasakan terlebih dahulu selama empat jam, kemudian ditimbang (bobot awal). Setelah itu, anak mencit dibiarkan menyusu pada induknya selama satu jam baru ditimbang kembali (bobot akhir). Produksi air susu mencit diperoleh dengan melakukan pengurangan bobot akhir dengan bobot awal. Produksi air susu maksimum dapat dicapai apabila anak-anak mencit dibiarkan menyusu pada induknya selama 45-50 menit, dan mencapai puncak produksi susu pada hari ke-13 sesudah beranak (Sudono, 1981). Semakin banyak anak menyusu cenderung meningkatkan produksi air susu induk walaupun tidak menjamin kebutuhan optimum dari anak-anak tersebut (Parakkasi, 1999). Induk yang memiliki produksi susu tinggi akan menghasilkan anak dengan bobot sapih tinggi pula.

Litter Size Lahir

Litter size merupakan jumlah total anak hidup dan mati pada waktu dilahirkan (Eissen dan Durrant, 1980). Menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988), rataan litter size lahir mencit yaitu 6 hingga 15 ekor per kelahiran. Litter size lahir bergantung pada umur dan ukuran tubuh induk, sedangkan nutrisi induk akan menentukan ukuran tubuh atau rataan bobot lahir anak. Umur yang terlalu tua atau muda menyebabkan penurunan jumlah anak per kelahiran sedangkan ukuran tubuh yang terlalu kecil mempengaruhi jumlah anak per kelahiran (Kon dan Cowie, 1961). Hasil penelitian pemberian tepung daun bangun-bangun kering pada ransum induk dengan

13 Bobot Lahir Anak

Bobot lahir adalah bobot badan suatu individu pada saat dilahirkan. Bobot lahir mencit berkisar antara 0,5-1,5 gram per ekor (Malole dan Pramono, 1989). Bobot lahir ternak dipengaruhi oleh pertumbuhan fetus sebelum lahir atau saat pertumbuhan selama di dalam kandungan induknya (Hafez dan Dyer, 1969).

Semakin tinggi bobot lahir mencit, maka semakin baik kemampuan anak dalam menggunakan ransum yang diberikan induk selama berada di dalam uterus. Kuantitas dan kualitas ransum yang rendah menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi lemah dengan bobot lahir yang rendah (Malole dan Pramono, 1989). Hafez dan Dyer (1969), menyatakan bahwa pada spesies yang beranak banyak (polytocous), kenaikan jumlah foetus yang dikandung akan menurunkan pertumbuhan anak baik prenatal maupun postnatal karena adanya persaingan antar foetus dalam uterus.

Litter Size Sapih

Litter size sapih merupakan jumlah anak yang hidup hingga umur sapih

(Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Faktor yang mempengaruhi litter size sapih antara lain umur induk, konsumsi pakan, kondisi induk, sistem perkawinan dan kualitas pejantan. Menurut Malole dan Pramono (1989), sistem perkawinan poligami adalah sistem perkawinan yang dapat meningkatkan jumlah anak yang disapih. Hal tersebut terjadi karena jika induk dipisah dari pejantan saat bunting tua menjelang kelahiran dan induk tidak memanfaatkan oestrus post partum untuk melakukan perkawinan maka produksi susu dan perawatan anak oleh induk akan lebih optimal.

Bobot Sapih Anak

Bobot sapih adalah bobot badan saat disapih oleh induk. Sapih yaitu tahap pertumbuhan suatu hewan dimana tidak lagi bergantung pada air susu induknya dan mulai mengkonsumsi ransum padat dan air (Inglis, 1980). Berat bobot sapih dipengaruhi oleh jenis kelamin, bobot badan induk, umur induk, keadaan saat lahir, kemampuan induk untuk menyusui anak, serta kualitas dan kuantitas ransum yang diberikan serta suhu lingkungan (Hafez dan Dyer, 1969).

14 tetap bersama induknya sampai berumur 20-21 hari. Bobot sapih mencit berkisar antara 10-12 gram per ekor (Malole dan Pramono, 1989).

Pertumbuhan Pra Sapih

Pertumbuhan dari lahir sampai sapih sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah air susu yang dihasilkan oleh induk dan kesehatan individu itu sendiri (Campbell dan

Lasley, 1985). Nutrisi yang baik akan dapat mencukupi kebutuhan induk dan anak mencit saat berada dalam uterus maupun saat menyusu. Jika induk kekurangan nutrisi, maka dapat mengakibatkan pertumbuhan anak terganggu. Pertambahan bobot badan anak mencit sampai dengan disapih adalah 0,45-0,52 g/e/h (Malole dan Pramono, 1989) atau 0,43-0,5 g/e/h (Arrington, 1972). Menurut Hafez dan Dyer (1969), pertumbuhan anak mencit sebelum disapih dipengaruhi oleh genetik, bobot lahir, jumlah anak sekelahiran (litter size lahir), produksi air susu induk, perawatan induk dan umur induk.

Mortalitas

METODE Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2009, di Laboratorium Lapang (kandang C), Bagian Produksi Ternak Daging, Kerja dan Aneka Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP),

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor. Analisis ransum dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP), IPB, Bogor.

Materi

Penelitian ini menggunakan hewan mencit (Mus musculus) siap kawin (umur 35 hari) sebanyak 60 ekor masing-masing terdiri dari 48 ekor betina dan 12 ekor jantan, ransum mencit komersial, air minum dan ransum perlakuan dengan ekstrak daun bangun-bangun yang dicetak dalam bentuk pellet.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah timbangan digital, gelas plastik untuk menimbang mencit, sarung tangan, masker, sekam, botol air minum, tempat pakan, sikat botol, kandang (plastik kontainer) 44 buah yang terdiri atas 12 kandang koloni dan 32 buah kandang individu serta alat tulis.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan Analysis of Variance (ANOVA), dan jika perlakuan berpengaruh nyata terhadap peubah yang diukur atau diamati maka dilanjutkan dengan uji Tukey untuk mengetahui perbedaan perlakuan tersebut (Steel dan Torrie, 1993).

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap

(RAL) pola Faktorial 2 x 4 masing-masing dengan empat ulangan. Faktor pertama adalah taraf pemberian ekstrak daun bangun-bangun dalam ransum (0,00; 0,05; 0,10

dan 0,15%) dan faktor kedua adalah waktu pemberian yaitu pada kebuntingan umur 14 hari (H1) dan saat induk mencit setelah beranak (H2). Model matematika yang

16 Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Keterangan :

Yijk : Nilai pengamatan faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan ulangan ke-k

µ : Nilai rataan umum

αi : Pengaruh taraf pemberian ekstrak daun bangun-bangun ke-i; i= 0,00; 0,05; 0,10 dan 0,15%

βj : Pengaruh waktu pemberian ke-j; j = H1 (umur kebuntingan 14 hari)dan H2

(setelah beranak)

(αβ)ij : Interaksi antara taraf dan waktu pemberian ekstrak daun bangun-bangun

dalam ransum

εijk : Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ke-j serta ulangan ke-k; 1, 2, 3 dan 4

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum induk,

litter size lahir, bobot lahir, produksi air susu induk (PASI) mencit, litter size sapih, bobot sapih, pertambahan bobot badan anak dan mortalitas anak selama menyusu.

Konsumsi Ransum Induk Mencit (g/e/h)

Konsumsi ransum adalah jumlah ransum yang dimakan oleh seekor induk mencit setiap hari. Perhitungan dilakukan setiap empat hari sekali dengan cara memisahkan antara sekam dengan sisa ransum. Konsumsi ransum diperoleh dari selisih antara jumlah ransum awal yang diberikan dengan jumlah ransum sisa. Ransum diberikan ad libitum (selalu tersedia).

Produksi Air Susu Induk Mencit (g/induk/menyusui)

17 susu induk mencit diperoleh dari selisih bobot badan kelompok anak pada penimbangan sebelum dan sesudah menyusu pada induk.

Litter Size Lahir (ekor)

Litter size lahir didapatkan dengan menghitung jumlah anak mencit dari seperindukan pada saat anak mencit dilahirkan baik dalam keadaan hidup maupun

mati.

Bobot Lahir (g/ekor)

Bobot badan lahir anak mencit diperoleh dari hasil penimbangan kelompok anak tiap induk per kelahiran kemudian dibagi dengan jumlah anak yang dilahirkan. Bobot lahir anak mencit ditentukan dengan rumus berikut :

Keterangan :

xl : bobot lahir kelompok anak tiap induk (g) n : jumlah anak yang dilahirkan (ekor)

Litter Size Sapih (ekor)

Litter size sapih diperoleh dengan cara menghitung jumlah anak mencit dari seperindukan pada saat anak mencit telah berumur 21 hari (siap sapih).

Bobot Sapih (g/ekor)

Bobot sapih diperoleh dengan melakukan penimbangan anak mencit dari seperindukan pada saat mencit telah berumur 21 hari dan dibagi dengan jumlah anak (ekor). Bobot sapih anak mencit ditentukan dengan rumus berikut :

Keterangan :

xs : bobot sapih kelompok anak tiap induk (g) n : jumlah anak yang disapih (ekor)

Pertambahan Bobot Badan Anak Mencit (g/e/h)

Pengukuran pertambahan bobot badan anak mencit dilakukan setiap empat

18 jumlah anak. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui laju pertumbuhan anak mencit yang kemudian digambarkan dengan grafik pertumbuhan. Pertambahan bobot anak mencit ditentukan dengan rumus berikut :

Keterangan :

xb : bobot badan kelompok anak mencit pada saat pengukuran (g) xa : bobot badan kelopok anak mencit pada empat hari sebelumnya (g) n : jumlah anak mencit seperindukan (ekor)

Mortalitas (%)

Mortalitas merupakan jumlah anak mencit yang mati dari seluruh jumlah populasi anak mencit yang ada, diperoleh dengan menghitung jumlah anak mencit yang mati dari seperindukan selama penelitian. Persentase mortalitas didapatkan dengan membagi jumlah anak mencit yang mati dengan jumlah keseluruhan anak mencit seperindukan kemudian dikalikan 100%. Mortalitas anak mencit ditentukan dengan rumus berikut :

Keterangan :

y : jumlah anak mencit mati seperindukan (ekor)

n : jumlah seluruh anak mencit seperindukan (ekor)

Prosedur Tahap Persiapan Ransum

Tahapan dalam penyiapan ransum penelitian meliputi pembuatan ekstrak daun bangun-bangun dari daun segar dan pembuatan ransum penelitian

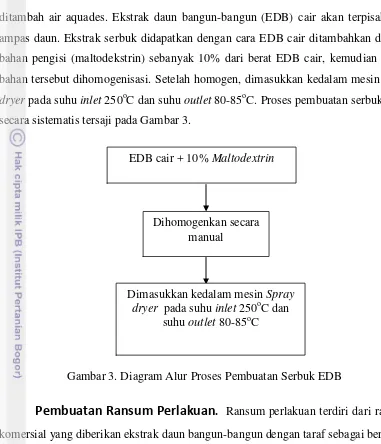

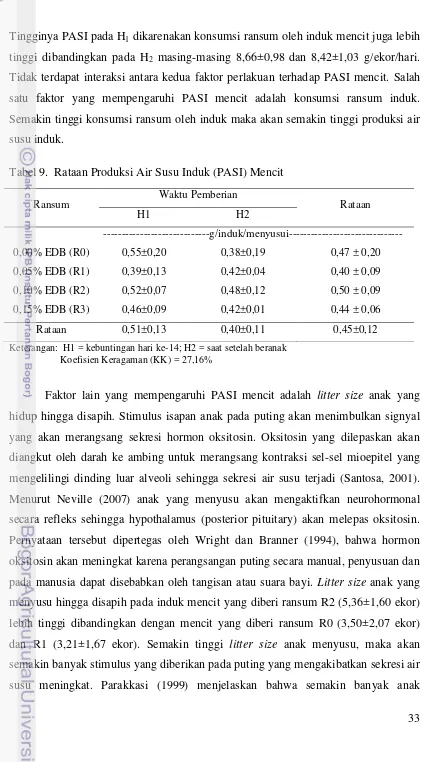

19 ditambah air aquades. Ekstrak daun bangun-bangun (EDB) cair akan terpisah dari ampas daun. Ekstrak serbuk didapatkan dengan cara EDB cair ditambahkan dengan bahan pengisi (maltodekstrin) sebanyak 10% dari berat EDB cair, kemudian kedua bahan tersebut dihomogenisasi. Setelah homogen, dimasukkan kedalam mesin spray dryer pada suhu inlet 250oC dan suhu outlet 80-85oC. Proses pembuatan serbuk EDB secara sistematis tersaji pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alur Proses Pembuatan Serbuk EDB

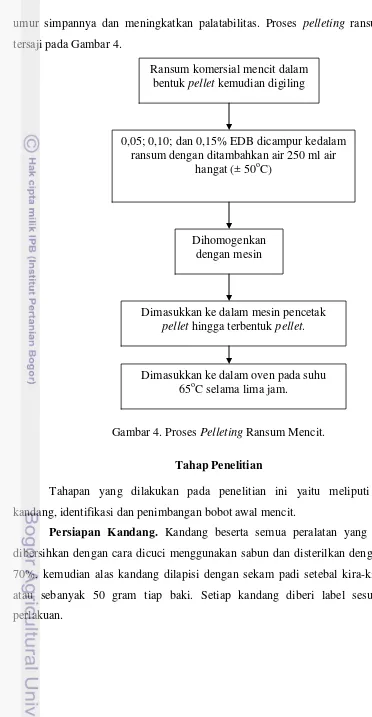

Pembuatan Ransum Perlakuan

. Ransum perlakuan terdiri dari ransum komersial yang diberikan ekstrak daun bangun-bangun dengan taraf sebagai berikut :R1 :Ransum komersial 100%+ekstrak daun bangun-bangun (0%)

R2 : Ransum komersial 99,95%+ekstrak daun bangun-bangun (0,05%)

R3 : Ransum komersial 99,9%+ekstrak daun bangun-bangun (0,10%)

R4 : Ransum komersial 99,85%+ekstrak daun bangun-bangun (0,15%)

Ransum komersial mencit berbentuk pellet digiling terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan ekstrak daun bangun-bangun sesuai dengan taraf perlakuan. Dalam proses ini perlu ditambahkan 250 ml air hangat (±50oC) per 2,5 kg campuran agar dapat dicetak oleh mesin menjadi bentuk pellet. Setelah homogen, dicetak menjadi

pellet. Kemudian, pellet dimasukkan ke dalam oven pada suhu 65oC selama lima jam agar kadar airnya berkurang. Kadar air yang rendah pada pellet dapat meningkatkan

EDB cair + 10% Maltodextrin

Dihomogenkan secara manual

Dimasukkan kedalam mesin Spray dryer pada suhu inlet 250oC dan

20 umur simpannya dan meningkatkan palatabilitas. Proses pelleting ransum mencit tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Proses Pelleting Ransum Mencit.

Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu meliputi persiapan kandang, identifikasi dan penimbangan bobot awal mencit.

Persiapan Kandang. Kandang beserta semua peralatan yang digunakan dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan sabun dan disterilkan dengan alkohol 70%, kemudian alas kandang dilapisi dengan sekam padi setebal kira-kira 1-2 cm atau sebanyak 50 gram tiap baki. Setiap kandang diberi label sesuai dengan perlakuan.

Ransum komersial mencit dalam bentuk pellet kemudian digiling

0,05; 0,10; dan 0,15% EDB dicampur kedalam ransum dengan ditambahkan air 250 ml air

hangat (± 50oC)

Dihomogenkan dengan mesin

Dimasukkan ke dalam mesin pencetak

pellet hingga terbentuk pellet.

21 Identifikasi dan Penimbangan Bobot Awal Mencit. Setiap ekor mencit diidentifikasi jenis kelaminnya. Penimbangan mencit dilakukan setelah proses identifikasi.

Pelaksanaan Penelitian

Mencit betina dikawinkan dengan pejantan yang ditempatkan dalam satu kandang dengan perbandingan 4:1, yaitu empat ekor mencit betina dengan seekor mencit jantan. Mencit betina dipisahkan dari kandang kawin jika mencit diperkirakan telah bunting 14 hari dengan tanda perut mencit betina membesar. Pemberian ransum perlakuan dimulai pada hari ke-14 kebuntingan (H1) dan setelah induk mencit

beranak (H2), dimana sebelumnya mencit mengkonsumsi ransum komersial atau

tanpa penambahan ekstrak daun bangun-bangun. Ransum dan air minum diberikan

HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Penelitian Kandang

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Kandang C, Bagian Produksi Ternak Daging, Kerja dan Aneka Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP), Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Laboratorium ini terdiri atas empat bangunan yang digunakan untuk pemeliharaan mencit dan tikus putih, pemeliharaan kelinci, pengembangan ulat sutera liar dan sebagai tempat beristirahat petugas kandang. Kondisi bangunan kandang cukup baik dengan ketersediaan air yang cukup memadai. Kandang yang digunakan selama penelitian dalam kondisi cukup baik, setelah sebelumnya diperbaiki karena terdapat beberapa bagian kawat kandang yang telah berlubang akibat rapuh. Perawatan

kandang dilaksanakan dengan melakukan pembersihan kandang, bak penampungan air, botol minum, penggantian plastik kontainer (baki kandang mencit) dan pencucian plastik kontainer yang telah digunakan.

Pemeliharaan mencit dilakukan pada tiga rak yang masing-masing bertingkat tiga, dimana tidak semua bagian rak dapat digunakan karena terdapat lubang pada kawat yang tidak dapat ditutup. Rak pertama digunakan sebagai tempat kawin mencit, rak kedua digunakan sebagai tempat mencit dengan pemberian ransum perlakuan mulai hari ke-14 kebuntingan (H1) dan rak yang ketiga digunakan sebagai

tempat mencit dengan pemberian ransum perlakuan pada saat induk mencit beranak (H2). Setiap plastik kontainer (kandang) yang digunakan diberi label sesuai dengan

perlakuan taraf dan hari pemberian. Penempatan kandang kawin pada penelitian tersaji pada Gambar 5.

Mencit

23 Kematian anak terjadi beberapa hari setelah dilahirkan. Kematian anak mencit setelah dilahirkan disebabkan oleh timbulnya sifat kanibalisme induk, yaitu tingkah laku induk memakan anaknya. Sifat kanibalisme disebabkan terganggunya induk mencit setelah beranak, karena seringnya dilakukan penimbangan anak mencit setiap empat hari sekali. Sesuai dengan pernyataan Malole dan Pramono (1989) bahwa sifat kanibal pada mencit jarang terjadi kecuali apabila induk yang baru melahirkan diganggu.

Gambar 5. Rak Kandang Kawin Mencit

Suhu dan Kelembaban

Faktor lingkungan (suhu dan kelembaban) sangat mempengaruhi psikologis maupun fisiologis hewan dan ternak. Menurut Malole dan Pramono (1989) apabila kondisi lingkungan tidak sesuai, maka produktivitas yang dicapai tidak akan optimal. Selain itu suhu dan kelembaban juga dapat mempengaruhi sifat hewan yang berpengaruh pada konsumsi ransumnya (Parakkasi, 1999).

Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan selama penelitian berlangsung, dengan menggunakan alat termohigrometer yang ditempatkan di dinding dalam kandang. Rataan suhu di dalam kandang berkisar antara 21-31oC dengan kelembaban berkisar antara 54-88%. Menurut Malole dan Purnomo (1989) suhu dan kelembaban

24 panas yang diterima dapat mempengaruhi hipotalamus yang merupakan pusat pengaturan mekanisme homeostasis, kerja endokrin, jumlah makanan dan jumlah air yang dikonsumsi serta osmoregulator.

Ransum

Ransum yang digunakan pada penelitian ini adalah ransum komersial mencit

dan ekstrak daun bangun-bangun (EDB). Daun bangun-bangun yang digunakan diperoleh dari pedagang sayuran di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Acuan yang digunakan dalam menentukan kualitas nutrisi bahan makanan dan untuk menghitung komponen zat makanan adalah hasil analisis proksimat. Hasil analisis proksimat ransum dan EDB yang digunakan pada penelitian tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian dan Ekstrak Daun Bangun-bangun

Ransum BK Abu PK SK LK Beta-N

---%--- 0,00% EDB (R0) 86,08 7,93 17,74 5,38 3,49 51,54 0,05% EDB (R1) 88,20 9,90 16,91 8,03 3,48 47,28

0,10% EDB (R2) 85,73 9,60 16,69 7,83 3,47 48,14 0,15% EDB (R3) 86,06 9,56 17,20 6,59 2,71 50,00

Serbuk EDB 92,21 1,53 5,05 0,10 0,07 85,46

Keterangan : BK = Bahan Kering; PK = Protein Kasar; SK : Serat Kasar; LK = Lemak Kasar; Beta-N = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

Sumber : Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan (INTP),Fakultas Peternakan, IPB (2009)

Berdasarkan hasil analisis proksimat didapatkan bahwa penambahan berbagai taraf EDB dalam ransum mengakibatkan perubahan komposisi kandungan zat makanan ransum yang terjadi secara tidak teratur. Ketidakteraturan perubahan tersebut dapat dikarenakan oleh ketidakhomogenan saat pencampuran EDB dengan ransum mencit komersial saat proses pembuatan pellet. Kualitas nutrisi bahan makanan merupakan faktor utama dalam pemilihan dan penggunaan bahan makanan

tersebut sebagai sumber zat makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya (Herman, 2003).

25 Smith dan Mangkoewidjojo (1988), yaitu R0 (7,93%); R1 (9,90%); R2 (9,60%) dan

R3 (9,56%). Penambahan EDB dalam ransum dapat meningkatkan kadar abu ransum.

Kadar abu yang terkandung di dalam ekstrak daun bangun-bangun adalah 1,53%. Kadar tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar abu pada tepung daun bangun-bangun yaitu 12,90% (Wardani, 2007). Proses ekstraksi dapat menurunkan kadar abu yang terdapat pada daun bangun-bangun.

Kebutuhan mencit akan protein kasar menurut Smith dan Mangkoewidjojo, (1988) adalah 20-25%. Kandungan protein kasar dalam ransum penelitian adalah R0

(17,74%); R1 (16,91%); R2 (16,69%) dan R3 (17,20%) atau jauh dibawah kebutuhan

mencit akan protein kasar. Penggunaan EDB pada ransum perlakuan R1, R2 dan R3

terlihat cenderung menurunkan kadar protein kasar pada ransum akan tetapi penurunannya tidak teratur. Ransum R2 (16,69%) seharusnya lebih tinggi daripada

(16,91%) R1. Kandungan protein kasar dalam EDB adalah 5,05%. Kadar tersebut

jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar protein kasar yang terdapat pada tepung daun bangun-bangun yaitu 26,43% (Wardani, 2007).

Mencit dewasa membutuhkan lemak kasar sebanyak 5% (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Berdasarkan hasil analisis proksimat didapatkan kandungan lemak kasar pada ransum adalah R0 (3,49%); R1 (3,48%); R2 (3,47%) dan R3 (2,71%)

yang terlihat cenderung menurun pada R1, R2 dan R3 dibandingkan dengan R0 tetapi

penurunannya tidak teratur. Kandungan lemak kasar dalam ransum tersebut lebih rendah daripada kebutuhan mencit dewasa yang direkomendasikan. Rendahnya kandungan lemak kasar kemungkinan disebabkan bahan pakan yang digunakan dalam menyusun ransum memiliki kandungan lemak yang rendah. Tingkat kandungan lemak yang tinggi dapat mengakibatkan ransum mudah rusak karena lemak akan teroksidasi sehingga menyebabkan ransum menjadi berbau tengik. Ransum yang berbau tengik dapat menurunkan tingkat palatabilitas ransum tersebut.

Kandungan serat kasar dalam ransum yang digunakan pada penelitian R0, R1,

R2 dan R3 masing-masing adalah 5,38; 8,03; 7,83; dan 6,59%. Menurut Smith dan

26 EDB, semakin rendah kandungan serat kasar dalam ransum. Kadar serat kasar dalam ransum penelitian jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terdapat pada tepung daun bangun-bangun yaitu 22,43% (Wardani, 2007).

Pengaruh Perlakuan terhadap Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum induk mencit, litter size lahir, bobot lahir, produksi air susu induk, litter size sapih, bobot sapih, pertambahan bobot badan anak dan mortalitas selama menyusu.

Konsumsi Ransum Induk Mencit

Konsumsi ransum induk adalah jumlah ransum yang dimakan oleh seekor induk mencit setiap hari. Jumlah ransum tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara jumlah ransum yang diberikan dengan ransum yang tersisa pada tempat pakan dan sekam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rataan konsumsi ransum induk mencit selama penelitian adalah 8,54±1,00 g/e/h (Tabel 6). Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Smith dan Mangkoewidjojo (1988) yang menyebutkan bahwa mencit dewasa memerlukan ransum 3-5 g tiap harinya sedangkan mencit bunting dan laktasi mengkonsumsi lebih banyak ransum. Ransum yang dikonsumsi akan digunakan dalam proses produksi air susu dan untuk pertumbuhan induk itu sendiri. Rataan hasil penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan penelitian Wardani (2007) yang menggunakan tepung daun bangun-bangun yaitu 9,13±1,05 g/e/h. Rataan konsumsi ransum induk mencit menurut perlakuan selama penelitian selengkapnya tersaji dalam Tabel 6.

Berdasarkan hasil analisis ragam didapatkan bahwa taraf pemberian EDB dalam ransum berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi ransum induk mencit. Uji Tukey menunjukkan taraf EDB dalam ransum R1, R2 dan R3 berbeda

sangat nyata (P<0,01) dengan ransum R0, namun antara ketiganya tidak berbeda

nyata. Pemberian EDB pada taraf 0,10% (R2) memiliki rataan konsumsi ransum

27 yang diberikan. Penurunan palatabilitas terjadi akibat EDB memiliki sifat aromatik (Depkes, 1989), sehingga konsumsi ransum yang mengandung EDB tidak setinggi ransum kontrol. Menurut Smith dan Mangkowidjojo (1988), mencit yang mengkonsumsi pakan dengan kualitas yang berubah dapat menyebabkan penurunan berat badan dan tenaga.

Tabel 6. Rataan Konsumsi Ransum Mencit

Ransum Waktu Pemberian Rataan

H1 H2

---g/e/h---

0,00% EDB (R0) 9,58±0,86 9,95±0,66 9,76±0,74A

0,05% EDB (R1) 8,17±0,87 8,02±0,75 8,09±0,75B

0,10% EDB (R2) 8,38±0,43 7,97±0,08 8,18±0,36B

0,15% EDB (R3) 8,50±1,25 7,77±0,37 8,13±1,00B

Rataan 8,66±0,98 8,42±1,03 8,54±1,00

Keterangan : Superskrip dengan huruf besar berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang sangat nyata (P<0,01).

H1= kebuntingan hari ke-14; H2 = saat setelah beranak Koefisien Keragaman (KK) = 8,68%

Waktu pemberian ransum yang mengandung EDB pada mencit tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum, meskipun rataan konsumsi ransum

mencit yang diberi pada H1 lebih tinggi dibandingkan dengan H2 masing-masing 8,66±0,98 dan 8,42±1,03 g/e/h, namun tidak berbeda nyata secara statistik. Hal ini dikarenakan mencit yang diberi perlakuan pada H1 telah beradaptasi dengan ransum perlakuan, sedangkan pada H2 terjadi perubahan pemberian ransum yang tiba-tiba sehingga mengakibatkan tingkat kesukaan mencit terhadap ransum lebih rendah. Tidak terjadi interaksi antara taraf dan waktu pemberian ransum dengan EDB terhadap konsumsi ransum induk. Konsumsi ransum induk mencit tertinggi dan terendah masing-masing terjadi pada perlakuan R0H2 (9,95±0,66 g/e/h) dan R3H2

(7,77±0,37 g/e/h).

28 energi netto induk melalui sintesis air susu, namun saat puncak laktasi anak memerlukan energi sekitar 80% dari konsumsi energi netto induk. Selain itu induk juga membutuhkan cukup nutrisi untuk pertumbuhannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum pada hewan ternak, salah satunya adalah suhu lingkungan penelitian. Suhu yang tinggi selama penelitian (21-31oC) menyebabkan mencit mengalami stress sehingga konsumsi ransum menurun. Menurut NRC (1995), penurunan konsumsi ransum merupakan upaya mencit untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar berada dalam keadaan normal karena konsumsi ransum yang tinggi menyebabkan naiknya suhu tubuh akibat proses pencernaan, sehingga dalam kondisi tersebut mencit akan lebih banyak mengkonsumsi air minum daripada mengkonsumsi ransum.

Koefisien keragaman (KK) yang rendah pada konsumsi ransum induk (8,68%) menandakan bahwa rataan konsumsi ransum induk seragam atau dengan kata lain respon induk mencit terhadap ransum perlakuan yang diberikan pada setiap individu sama.

Litter Size Lahir

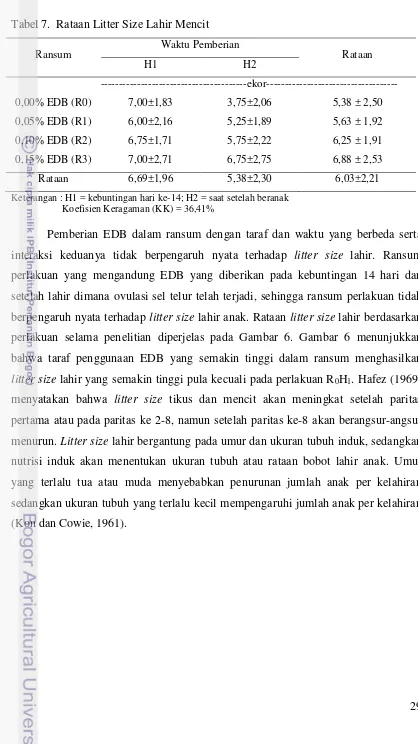

Litter size lahir adalah jumlah anak yang hidup dan mati saat dilahirkan. Rataan litter size lahir yang didapatkan pada penelitian adalah 6,03±2,21 ekor dengan koefisien keragaman (KK) = 36,41%. Rataan litter size lahir selama penelitian diperlihatkan dalam Tabel 7.

Rataan litter size lahir (6,03±2,21 ekor) yang diperoleh masih dalam kisaran rataan litter size lahir mencit menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988) yaitu 6-15 ekor per kelahiran. Banyak faktor yang mempengaruhi litter size lahir diantaranya umur induk, kualitas dan kuantitas pakan, kondisi induk saat dikawinkan, pejantan yang diigunakan, sistem perkawinan (Eissen, 1980) kematian fetus maupun kehilangan sel telur yang telah dibuahi, kemampuan uterus menampung fetus, sifat

29 Tabel 7. Rataan Litter Size Lahir Mencit

Ransum Waktu Pemberian Rataan

H1 H2

---ekor---

0,00% EDB (R0) 7,00±1,83 3,75±2,06 5,38 ± 2,50

0,05% EDB (R1) 6,00±2,16 5,25±1,89 5,63 ± 1,92

0,10% EDB (R2) 6,75±1,71 5,75±2,22 6,25 ± 1,91

0,15% EDB (R3) 7,00±2,71 6,75±2,75 6,88 ± 2,53

Rataan 6,69±1,96 5,38±2,30 6,03±2,21

Keterangan : H1 = kebuntingan hari ke-14; H2 = saat setelah beranak Koefisien Keragaman (KK) = 36,41%

Pemberian EDB dalam ransum dengan taraf dan waktu yang berbeda serta interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap litter size lahir. Ransum perlakuan yang mengandung EDB yang diberikan pada kebuntingan 14 hari dan setelah lahir dimana ovulasi sel telur telah terjadi, sehingga ransum perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap litter size lahir anak. Rataan litter size lahir berdasarkan perlakuan selama penelitian diperjelas pada Gambar 6. Gambar 6 menunjukkan bahwa taraf penggunaan EDB yang semakin tinggi dalam ransum menghasilkan

litter size lahir yang semakin tinggi pula kecuali pada perlakuan R0H1. Hafez (1969)

30 Gambar 6. Rataan Litter Size Lahir Anak Mencit

Bobot Lahir

Bobot lahir adalah bobot badan suatu individu pada saat dilahirkan yang diperoleh dengan menimbang kelompok anak dari tiap induk per kelahiran kemudian dibagi dengan jumlah anak yang dilahirkan. Rataan bobot lahir yang didapatkan pada penelitian adalah 1,56 ± 0,35 g/ekor dengan koefisien keragaman (KK) 39,09%. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Wardani (2007) yaitu 1,45 ± 0,17 g/ekor dengan litter size lahir 8,57±2,16 ekor menggunakan tepung daun bangun-bangun. Bobot lahir anak mencit menurut Malole dan Pramono (1989) berkisar antara 0,5-1,5 g/ekor. Rataan hasil penelitian yang didapatkan termasuk tinggi, mungkin disebabkan oleh litter size lahir yang rendah (6,03±2,21 ekor). Semakin tinggi bobot lahir anak mencit menandakan bahwa kemampuan fetus dalam menggunakan makanan yang diberikan oleh induknya selama dalam uterus semakin baik. Selain itu juga, nutrisi yang terkandung dalam ransum selama masa bunting mampu memenuhi kebutuhan induk dan pertumbuhan janin.

Hasil penelitian Wardani (2007) yang menggunakan tepung daun bangun menunjukkan bahwa semakin tinggi taraf penggunaan tepung daun

bangun-bangun menghasilkan bobot lahir anak mencit semakin rendah. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini, maka penggunaan EDB mampu mempengaruhi bobot

lahir anak mencit dibandingkan dengan tepung daun bangun-bangun. Rataan bobot lahir selama penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

31 Berdasarkan analisis ragam didapatkan hasil bahwa taraf dan waktu pemberian ransum dengan EDB serta interaksi antara kedua faktor tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap bobot lahir anak mencit. Konsumsi daun bangun-bangun dapat meningkatkan berat badan bayi secara signifikan dibanding dengan kelompok lancar ASI, kontrol maupun Moloco+B12 (Santosa, 2001). Rataan bobot lahir anak mencit tertinggi diperoleh pada pemberian 0,15% EDB dalam ransum (R3) yaitu 1,66

± 0,43 g/ekor. Dapat dikatakan, semakin tinggi taraf pemberian EDB dalam ransum cenderung menghasilkan bobot lahir mencit yang semakin tinggi kecuali pada taraf pemberian 0,10% EDB dengan bobot lahir 1,49±0,27 g/e, kemungkinan hal tersebut terkait dengan litter size lahir yang tinggi (6,25±1,91 ekor). Pemberian EDB pada H1

(kebuntingan ke-14 hari) memiliki rataan bobot lahir yang lebih tinggi (1,61±0,33 g/e) dibandingkan pada H2 (setelah beranak) (1,51±0,38 g/e). Hal tersebut berarti

bahwa ransum perlakuan yang diberikan kepada induk mencit saat bunting (H1) lebih

mampu memenuhi kebutuhan nutrisi induk dan anak sehingga bobot lahir anak yang didapatkan tinggi.

Tabel 8. Rataan Bobot Lahir Anak Mencit

Ransum Waktu Pemberian Rataan

H1 H2

---g/e---

0,00% EDB (R0) 1,52±0,21 1,52±0,45 1,52 ± 0,33

0,05% EDB (R1) 1,44±0,26 1,70±0,54 1,57 ± 0,42

0,10% EDB (R2) 1,63±0,08 1,35±0,34 1,49 ± 0,27

0,15% EDB (R3) 1,84±0,55 1,48±0,18 1,66 ± 0,43

Rataan 1,61±0,33 1,51±0,38 1,56±0,35

Keterangan : H1 = kebuntingan hari ke-14; H2 = saat setelah beranak Koefisien Keragaman (KK) = 39,09%

32 Produksi Air Susu Induk (PASI) Mencit

Sintesis maupun pengeluaran air susu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi temperatur lingkungan, konsumsi pakan dan sebagainya, sedangkan faktor internal meliputi absorbsi zat-zat makanan oleh kelenjar mammae dari darah dan pengaruh hormon (Mepham, 1987).

Produksi air susu mencit dapat diukur secara tidak langsung berdasarkan pertumbuhan anak mencit. Induk mempunyai pengaruh besar terhadap bobot badan kelompok anak, maka pengukuran produksi susu induk mencit dapat didekati berdasarkan bobot kelompok anak (Silitonga, 1993). Pengukuran produksi air susu induk mencit menurut Sari (2004), dimulai pada hari keempat setelah beranak, dilanjutkan dengan pengukuran setiap empat hari hingga hari ke-20. Umur empat hari dimaksudkan untuk menghindari kematian anak mencit pada saat penanganan serta tidak dimakan oleh induk. Karena induk mencit yang menyusui akan mempertahankan sarangnya dan jika anaknya dipegang dengan tangan kotor maka anak tersebut akan dimakan oleh induknya (Malole dan Pramono, 1989).

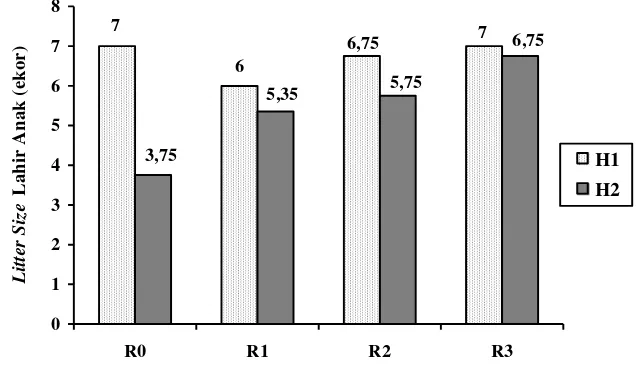

Hasil penelitian mendapatkan rataan produksi air susu induk setiap menyusui anak adalah 0,45±0,12 g/e/menyusui dengan koefisien keragaman (KK) 27,16%. Tabel 9 selengkapnya menyajikan rataan produksi air susu induk mencit selama penelitian. Hasil penelitian ini lebih tinggi jika dibadingkan dengan hasil penelitian Wardani (2007) (0,10±0,05 g/e/menyusui) dan Silitonga (2008) (0,270±0,145 g/e/menyusui) dimana masing-masing menggunakan tepung daun bangun-bangun dan sup daun bangun-bangun.

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun bangun-bangun (EDB) dalam ransum pada taraf dan waktu yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap produksi air susu induk (PASI). Pemberian 0,10% EDB dalam ransum memiliki rataan PASI yang lebih tinggi (0,50±0,09 g/induk/menyusui)

dibandingkan dengan induk mencit yang diberi ransum perlakuan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 0,10% EDB dalam ransum dapat meningkatkan PASI mencit dibandingkan dengan taraf lain yang digunakan.

Rataan produksi air susu induk dengan taraf EDB dalam ransum yang diberikan pada hari kebuntingan ke-14 (H1) lebih tinggi dibandingkan dengan saat

33 Tingginya PASI pada H1 dikarenakan konsumsi ransum oleh induk mencit juga lebih

tinggi dibandingkan pada H2 masing-masing 8,66±0,98 dan 8,42±1,03 g/ekor/hari.

Tidak terdapat interaksi antara kedua faktor perlakuan terhadap PASI mencit. Salah satu faktor yang mempengaruhi PASI mencit adalah konsumsi ransum induk. Semakin tinggi konsumsi ransum oleh induk maka akan semakin tinggi produksi air susu induk.

Tabel 9. Rataan Produksi Air Susu Induk (PASI) Mencit

Ransum Waktu Pemberian Rataan

H1 H2

---g/induk/menyusui---

0,00% EDB (R0) 0,55±0,20 0,38±0,19 0,47 ± 0,20

0,05% EDB (R1) 0,39±0,13 0,42±0,04 0,40 ± 0,09

0,10% EDB (R2) 0,52±0,07 0,48±0,12 0,50 ± 0,09

0,15% EDB (R3) 0,46±0,09 0,42±0,01 0,44 ± 0,06

Rataan 0,51±0,13 0,40±0,11 0,45±0,12

Keterangan: H1 = kebuntingan hari ke-14; H2 = saat setelah beranak Koefisien Keragaman (KK) = 27,16%

Faktor lain yang mempengaruhi PASI mencit adalah litter size anak yang hidup hingga disapih. Stimulus isapan anak pada puting akan menimbulkan signyal yang akan merangsang sekresi hormon oksitosin. Oksitosin yang dilepaskan akan diangkut oleh darah ke ambing untuk merangsang kontraksi sel-sel mioepitel yang mengelilingi dinding luar alveoli sehingga sekresi air susu terjadi (Santosa, 2001). Menurut Neville (2007) anak yang menyusu akan mengaktifkan neurohormonal secara refleks sehingga hypothalamus (posterior pituitary) akan melepas oksitosin. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Wright dan Branner (1994), bahwa hormon oksitosin akan meningkat karena perangsangan puting secara manual, penyusuan dan

34 menyusu cenderung meningkatkan produksi air susu induk walaupun tidak menjamin kebutuhan optimum dari anak-anak tersebut.

Faktor eksternal lain yang berpengaruh terhadap PASI adalah temperatur lingkungan. Temperatur yang tinggi akan mengakibatkan mencit mengalami gangguan psikologis berupa stress. Faktor psikologis induk yang sedang laktasi sangat berpengaruh terhadap produksi air susu induk. Menurut Mephan (1987), sapi yang mengalami stress akan membutuhkan tambahan sebanyak 1% kalium untuk mencegah penurunan sekresi air susu. Oleh sebab itu, lingkungan pemeliharaan harus dikondisikan dengan baik agar terhindar dari stress. Temperatur lingkungan tempat penelitian berlangsung relatif tinggi yaitu 21-31oC dengan kelembaban berkisar antara 54-88% dibandingkan dengan suhu yang ideal bagi pertumbuhan mencit menurut Malole dan Purnomo (1989) yaitu berkisar antara 21-29oC dengan kelembaban 30-70% dalam kandang, sehingga didapatkan pertumbuhan anak mencit dan PASI yang kurang optimal. Gambar 7 menunjukkan rataan PASI mencit setiap waktu pengukuran selama penelitian.

Gambar 7. Grafik Rataan Produksi Air Susu Induk Mencit

Berdasarkan grafik pada Gambar 7 dapat diketahui bahwa produksi air susu induk dengan perlakuan R2H1, R0H2, R1H2, R2H2 dan R3H2 mengalami peningkatan

hingga hari ke-12 menyusui yang merupakan puncak PASI dan selanjutnya akan menurun, namun pada R0H1 mencapai puncak PASI lebih awal yaitu pada hari ke-8

dan menurun pada hari selanjutnya. Perlakuan R1H1 mengalami produksi yang relatif