NELAYAN DI KOTA AMBON

YOISYE LOPULALAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Kapasitas Kelembagaan Kemitraan Perikanan Tangkap dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Ambon adalah karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Bahan rujukan atau sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan ataupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Maret 2009

YOISYE LOPULALAN. Institutional Capacity of Catch Fishery Partnership in the Empowerment of Fishermen in Ambon. Supervised by John Haluan, Tommy H. Purwaka, and Sugeng Hariwisudo.

Ambon is one of the cities in Maluku province which is very potential in fishery, particularly catch fishery. The development of catch fishery in Ambon in 2008 could be seen from the number of fishing fleets and the kinds of fishing equipment used. The number of fishing fleets was 1,829, comprising unmotorized boats with 1,224 fleets, motorized boats with 586 fleets, and engined vessels with 24 fleets. In the meantime, the number of fishing equipment used was 3,462. Fresh fishery production in Ambon reached 19,919.41 tons with a production value of Rp 63, 965,805,000. Fresh fish production was dominated by cakalang fish.

The potential availability of fishery resource around Ambon island waters was not completely supported by enough human resource ability to manage it well. Technological and managerial competence of the coastal community in Ambon in the field of fishery and marine was not sufficient to be able to utilize the potential resource evailable in fishery and marine. In addition, the capital availability to boost economic activities in the field of fishery and marine was relatively limited. The knowledge and skill of the coastal community in Ambon was still traditional since they just tried to fulfill their daily needs. Therefore, more efforts would be needed to increase their productivity. Considering this condition, the idea of partnership initiated by Departemen Kelautan dan Perikanan (Sea and Marine Department) through PEMP program was very important for the empowerment of the fishing community in the region so that they would be able to get out of their backwardness and improve their lives.

The objective of this research was to formulate an effective alternative partnership institution for the empowerment of catch fishermen in Ambon. Specifically, it tried to analyze: (i) the concept of partnership institution, (ii) partnership implementation, including the forms and characteristics, (iii) the performance of partnership institution, including fishermen’s income, transaction cost, success realization, perception and participation of fishermen as partnership members and (iv) the formulation of the development of partnership institution capacity. The data analysis used qualitative and quantitative methods. The qualitative method was focused on the explanation of partnership concept and its implementation, while the quantitative method, consisting of factor analysis and double regression analysis, supported the qualitative approach.

Rp 590,487 – 2,274,972 and common ABK Rp 472,390 – 1,234,470. If the income of an owner was compared to that of special or common ABK, seemingly there was an imbalance since the income sharing system had not really considered the secrefice made by ABK in this business. Simultantly, variables of production rate, selling price, fishermen’s productivity and income sharing according to the system could explain about the fluctuation of KMP of the partnership members of PEMP program in Ambon was 99.8%. Meanwhile, the variables which had significant influence on the income of community group as users (KMP) were production rate, selling price, and fishermen’s productivity. The transaction cost spent by KMK to carry out partnership through PEMP program at the research location was Rp 40,000,000, while LEPP-M3 was Rp 31,069,050. The high cost had affected the performance of partnership negatively. The analysis of a parcipant’s success on parnership performance through PEMP program for Fishery and Marine Agency in Ambon was 44.44%, while related agencies was only 33.33%. 19 members had good perception, but 83 members had perception which ranged from not good to poor (did not support) toward the mechanism of credit approval by LEPP-M3. Regarding perception and participation, it was found out that there was a different perception among fishermen who were partnership members.The members who participated in the activity was 64.75%. The high rate of perception and participation showed that they actually had the willingness and awareness to develop their own busines in fish catching, and it was expected that this activity could give a positive contribution to the improvement of their wellfare.

It is essential to develop partnership institution capacity through PEMP program in Ambon, especially for the institution of LEPP-M3 which acts the necleus in the present partnership pattern, so that it is necessary to improve the capacity of vision resource, management, human, finance, external issues and specific issues from LEPP-M3 itself. Therefore, to create the partnership concept which can accomadate the community aspiration, from the beginning it is important to learn about the potencies of the community itself, such as the human resources, natural resources, social resources. At the same time, it is also crucial to really understand about the problems faced by the fishing community so that the partnership established is the right one, which can hit the target and give a maximum result.

Keywords: Capacity, Institution, Partnership, Empowerment, Catch Fishery

Kota Ambon yang merupakan salah satu kota di Propinsi Maluku, memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu potensinya adalah perikanan tangkap. Perkembangan usaha perikanan tangkap di wilayah Kota Ambon Tahun 2008 dapat dilihat melalui jumlah armada penangkapan dan jenis alat tangkap yang digunakan. Jumlah armada penangkapan adalah 1.829 armada dengan spesifikasi perahu tanpa motor 1.224 armada, perahu motor 586 armada, dan kapal motor 24 armada. Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan berjumlah 3.462. Selain itu pula produksi perikanan dalam bentuk segar di Kota Ambon tercatat sebesar 19.919,41 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 63..965.805.000. Produksi ikan segar ini didominasi oleh ikan cakalang.

Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar Pulau Ambon, belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan sumberdaya manusia yang cukup dan dapat mengelolanya dengan baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih belum cukup untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia. Dilain sisi ketersediaan modal untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dibidang perikanan dan kelautan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir Kota Ambon masih bersifat tradisional dan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dari gambaran kondisi di wilayah Kota Ambon tersebut, maka kehadiran kemitraan yang diprakarsai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui program PEMP merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah ini. Sehingga pada gilirannya nelayan khususnya perikanan tangkap akan keluar dari perangkap keterbelakangan yang membelenggu mereka selama ini.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat guna bagi pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Secara spesifik tujuannya adalah menganalisis: (i) konsep kelembagaan kemitraan, (ii) pelaksanaan kemitraan, termasuk bentuk dan karakteristiknya, (iii) kinerja kelembagaan kemitraan, meliputi pendapatan nelayan, biaya transaksi, realisasi keberhasilan, persepsi dan partisipasi nelayan peserta kemitraan dan (iv) merumuskan pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif difokuskan pada penjabaran konsep kemitraan serta implementasinya. Sedangkan penggunaan metode kuantitatif terdiri atas analisis faktor, analisis regresi berganda guna menunjang pendekatan kualitatif.

kemitraan program PEMP yang terbangun di Kota Ambon.

Hasil analisis terhadap kinerja kemitraan yakni pendapatan kelompok masyarakat pemanfaat peserta kemitraan melalui program PEMP di Kota Ambon memperlihatkan bahwa kisaran pendapatan juragan adalah Rp. 854.780 – 3.033.296. sementara ABK khusus Rp..590.487 – 2.274.972 dan ABK biasa Rp 472.390 – 1.234.470. Bila dibandingkan pendapatan juragan dengan ABK khusus dan biasa terjadi ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh sistem pembagian hasil yang belum sepenuhnya memperhatikan korbanan yang diberikan oleh ABK terhadap usaha penangkapan ini. Secara simultan variabel jumlah produksi, harga jual, produktivitas nelayan dan bagian pendapatan sesuai sistem bagi hasil mampu menjelaskan tentang variasi naik turunnya tingkat pendapatan KMP peserta kemitraan program PEMP di Kota Ambon sebesar 99,8 %. Sementara variabel-variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan kelompok masayarakat pemanfaat (KMP) adalah jumlah produksi, harga jual, dan produktivitas nelayan. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh (KMK) untuk pelaksanaan kemitraan melalui program PEMP pada lokasi penelitian adalah sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan LEPP-M3 adalah sebesar Rp.31.069.050. Besarnya biaya tersebut akan mempengaruhi kinerja kemitraan. Analisis kriteria keberhasilan partisipan terhadap kinerja kemitraan melalui program PEMP bagi dinas perikanan dan kelautan Kota Ambon hanya sebesar 44,44 %, sedangkan instansi terkait sebesar 33,33 %. Sementara persepsi dan partisipasi ditemukan bahwa ada perbedaan persepsi di antara para nelayan peserta kemitraan. Sebanyak 19 peserta memiliki persepsi baik, sedangkan 83 peserta lainnya memiliki persepsi kurang baik dan buruk (tidak mendukung) mekanisme program pemberian kredit yang dilakukan LEPP-M3. Peserta yang berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut sebesar 64,75 %. Besarnya persepsi dan tingkat partisipasi dari peserta mengindikasikan bahwa mereka memiliki keinginan dan kesadaran untuk mengembangan usaha penangkapan mereka, sehingga lewat kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan melalui program PEMP di Kota Ambon, perlu dirumuskan terutama bagi kelembagaan LEEP-M3 yang berperan sebagai inti dalam pola kemitraan yang terjadi, sehingga perlu peningkatan kapasitas sumberdaya visi, manajemen, manusia, keuangan, eksternal dan isu-isu spesifik dari LEPP-M3 itu sendiri. Dengan demikian membangun konsep kemitraan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat perlu dipelajari lebih awal tentang potensi masyarakat itu sendiri, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alamnya, sumberdaya sosialnya, yang dibarengi oleh pemahaman yang tepat tentang masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kemitraan yang terbangun adalah tepat sasaran, yang pada gilirannya bangunan kemitraan yang dibuat akan dapat memberikan hasil yang memadai.

@Hak cipta milik IPB, Tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

(1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

(a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

(b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB (2) Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh

NELAYAN DI KOTA AMBON

YOISYE LOPULALAN

DISERTASI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Prof. Dr. Bambang Murdiyanto 2. Dr. Tri Wiji Nurani, M.Si Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Dr. Suseno

NRP : C461060011 Program Studi : Teknologi Kelautan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc K e t u a

Dr. Tommy.H. Purwaka, SH, LLM Dr.Ir. Sugeng Hari Wisudo,M.Si Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Prof. Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

NELAYAN DI KOTA AMBON

YOISYE LOPULALAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Kapasitas Kelembagaan Kemitraan Perikanan Tangkap dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Ambon adalah karya saya sendiri dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Bahan rujukan atau sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan ataupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Maret 2009

YOISYE LOPULALAN. Institutional Capacity of Catch Fishery Partnership in the Empowerment of Fishermen in Ambon. Supervised by John Haluan, Tommy H. Purwaka, and Sugeng Hariwisudo.

Ambon is one of the cities in Maluku province which is very potential in fishery, particularly catch fishery. The development of catch fishery in Ambon in 2008 could be seen from the number of fishing fleets and the kinds of fishing equipment used. The number of fishing fleets was 1,829, comprising unmotorized boats with 1,224 fleets, motorized boats with 586 fleets, and engined vessels with 24 fleets. In the meantime, the number of fishing equipment used was 3,462. Fresh fishery production in Ambon reached 19,919.41 tons with a production value of Rp 63, 965,805,000. Fresh fish production was dominated by cakalang fish.

The potential availability of fishery resource around Ambon island waters was not completely supported by enough human resource ability to manage it well. Technological and managerial competence of the coastal community in Ambon in the field of fishery and marine was not sufficient to be able to utilize the potential resource evailable in fishery and marine. In addition, the capital availability to boost economic activities in the field of fishery and marine was relatively limited. The knowledge and skill of the coastal community in Ambon was still traditional since they just tried to fulfill their daily needs. Therefore, more efforts would be needed to increase their productivity. Considering this condition, the idea of partnership initiated by Departemen Kelautan dan Perikanan (Sea and Marine Department) through PEMP program was very important for the empowerment of the fishing community in the region so that they would be able to get out of their backwardness and improve their lives.

The objective of this research was to formulate an effective alternative partnership institution for the empowerment of catch fishermen in Ambon. Specifically, it tried to analyze: (i) the concept of partnership institution, (ii) partnership implementation, including the forms and characteristics, (iii) the performance of partnership institution, including fishermen’s income, transaction cost, success realization, perception and participation of fishermen as partnership members and (iv) the formulation of the development of partnership institution capacity. The data analysis used qualitative and quantitative methods. The qualitative method was focused on the explanation of partnership concept and its implementation, while the quantitative method, consisting of factor analysis and double regression analysis, supported the qualitative approach.

Rp 590,487 – 2,274,972 and common ABK Rp 472,390 – 1,234,470. If the income of an owner was compared to that of special or common ABK, seemingly there was an imbalance since the income sharing system had not really considered the secrefice made by ABK in this business. Simultantly, variables of production rate, selling price, fishermen’s productivity and income sharing according to the system could explain about the fluctuation of KMP of the partnership members of PEMP program in Ambon was 99.8%. Meanwhile, the variables which had significant influence on the income of community group as users (KMP) were production rate, selling price, and fishermen’s productivity. The transaction cost spent by KMK to carry out partnership through PEMP program at the research location was Rp 40,000,000, while LEPP-M3 was Rp 31,069,050. The high cost had affected the performance of partnership negatively. The analysis of a parcipant’s success on parnership performance through PEMP program for Fishery and Marine Agency in Ambon was 44.44%, while related agencies was only 33.33%. 19 members had good perception, but 83 members had perception which ranged from not good to poor (did not support) toward the mechanism of credit approval by LEPP-M3. Regarding perception and participation, it was found out that there was a different perception among fishermen who were partnership members.The members who participated in the activity was 64.75%. The high rate of perception and participation showed that they actually had the willingness and awareness to develop their own busines in fish catching, and it was expected that this activity could give a positive contribution to the improvement of their wellfare.

It is essential to develop partnership institution capacity through PEMP program in Ambon, especially for the institution of LEPP-M3 which acts the necleus in the present partnership pattern, so that it is necessary to improve the capacity of vision resource, management, human, finance, external issues and specific issues from LEPP-M3 itself. Therefore, to create the partnership concept which can accomadate the community aspiration, from the beginning it is important to learn about the potencies of the community itself, such as the human resources, natural resources, social resources. At the same time, it is also crucial to really understand about the problems faced by the fishing community so that the partnership established is the right one, which can hit the target and give a maximum result.

Keywords: Capacity, Institution, Partnership, Empowerment, Catch Fishery

Kota Ambon yang merupakan salah satu kota di Propinsi Maluku, memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu potensinya adalah perikanan tangkap. Perkembangan usaha perikanan tangkap di wilayah Kota Ambon Tahun 2008 dapat dilihat melalui jumlah armada penangkapan dan jenis alat tangkap yang digunakan. Jumlah armada penangkapan adalah 1.829 armada dengan spesifikasi perahu tanpa motor 1.224 armada, perahu motor 586 armada, dan kapal motor 24 armada. Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan berjumlah 3.462. Selain itu pula produksi perikanan dalam bentuk segar di Kota Ambon tercatat sebesar 19.919,41 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 63..965.805.000. Produksi ikan segar ini didominasi oleh ikan cakalang.

Ketersediaan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh perairan sekitar Pulau Ambon, belum didukung sepenuhnya oleh kemampuan sumberdaya manusia yang cukup dan dapat mengelolanya dengan baik. Penguasaan teknologi dan manajemen di bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kota Ambon masih belum cukup untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang tersedia. Dilain sisi ketersediaan modal untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dibidang perikanan dan kelautan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat yang mendiami pesisir Kota Ambon masih bersifat tradisional dan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dari gambaran kondisi di wilayah Kota Ambon tersebut, maka kehadiran kemitraan yang diprakarsai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui program PEMP merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah ini. Sehingga pada gilirannya nelayan khususnya perikanan tangkap akan keluar dari perangkap keterbelakangan yang membelenggu mereka selama ini.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat guna bagi pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Secara spesifik tujuannya adalah menganalisis: (i) konsep kelembagaan kemitraan, (ii) pelaksanaan kemitraan, termasuk bentuk dan karakteristiknya, (iii) kinerja kelembagaan kemitraan, meliputi pendapatan nelayan, biaya transaksi, realisasi keberhasilan, persepsi dan partisipasi nelayan peserta kemitraan dan (iv) merumuskan pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif difokuskan pada penjabaran konsep kemitraan serta implementasinya. Sedangkan penggunaan metode kuantitatif terdiri atas analisis faktor, analisis regresi berganda guna menunjang pendekatan kualitatif.

kemitraan program PEMP yang terbangun di Kota Ambon.

Hasil analisis terhadap kinerja kemitraan yakni pendapatan kelompok masyarakat pemanfaat peserta kemitraan melalui program PEMP di Kota Ambon memperlihatkan bahwa kisaran pendapatan juragan adalah Rp. 854.780 – 3.033.296. sementara ABK khusus Rp..590.487 – 2.274.972 dan ABK biasa Rp 472.390 – 1.234.470. Bila dibandingkan pendapatan juragan dengan ABK khusus dan biasa terjadi ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh sistem pembagian hasil yang belum sepenuhnya memperhatikan korbanan yang diberikan oleh ABK terhadap usaha penangkapan ini. Secara simultan variabel jumlah produksi, harga jual, produktivitas nelayan dan bagian pendapatan sesuai sistem bagi hasil mampu menjelaskan tentang variasi naik turunnya tingkat pendapatan KMP peserta kemitraan program PEMP di Kota Ambon sebesar 99,8 %. Sementara variabel-variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan kelompok masayarakat pemanfaat (KMP) adalah jumlah produksi, harga jual, dan produktivitas nelayan. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh (KMK) untuk pelaksanaan kemitraan melalui program PEMP pada lokasi penelitian adalah sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan LEPP-M3 adalah sebesar Rp.31.069.050. Besarnya biaya tersebut akan mempengaruhi kinerja kemitraan. Analisis kriteria keberhasilan partisipan terhadap kinerja kemitraan melalui program PEMP bagi dinas perikanan dan kelautan Kota Ambon hanya sebesar 44,44 %, sedangkan instansi terkait sebesar 33,33 %. Sementara persepsi dan partisipasi ditemukan bahwa ada perbedaan persepsi di antara para nelayan peserta kemitraan. Sebanyak 19 peserta memiliki persepsi baik, sedangkan 83 peserta lainnya memiliki persepsi kurang baik dan buruk (tidak mendukung) mekanisme program pemberian kredit yang dilakukan LEPP-M3. Peserta yang berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut sebesar 64,75 %. Besarnya persepsi dan tingkat partisipasi dari peserta mengindikasikan bahwa mereka memiliki keinginan dan kesadaran untuk mengembangan usaha penangkapan mereka, sehingga lewat kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan melalui program PEMP di Kota Ambon, perlu dirumuskan terutama bagi kelembagaan LEEP-M3 yang berperan sebagai inti dalam pola kemitraan yang terjadi, sehingga perlu peningkatan kapasitas sumberdaya visi, manajemen, manusia, keuangan, eksternal dan isu-isu spesifik dari LEPP-M3 itu sendiri. Dengan demikian membangun konsep kemitraan yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat perlu dipelajari lebih awal tentang potensi masyarakat itu sendiri, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alamnya, sumberdaya sosialnya, yang dibarengi oleh pemahaman yang tepat tentang masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga kemitraan yang terbangun adalah tepat sasaran, yang pada gilirannya bangunan kemitraan yang dibuat akan dapat memberikan hasil yang memadai.

@Hak cipta milik IPB, Tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

(1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

(a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

(b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB (2) Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh

NELAYAN DI KOTA AMBON

YOISYE LOPULALAN

DISERTASI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Prof. Dr. Bambang Murdiyanto 2. Dr. Tri Wiji Nurani, M.Si Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Dr. Suseno

NRP : C461060011 Program Studi : Teknologi Kelautan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc K e t u a

Dr. Tommy.H. Purwaka, SH, LLM Dr.Ir. Sugeng Hari Wisudo,M.Si Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Prof. Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Pujian syukur, hormat dan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh AnugerahNya, penulisan disertasi dengan judul Kapasitas Kelembagaan Kemitraan Perikanan Tangkap dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Ambon dapat terselesaikan. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Teknologi Kelautan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Diharapkan disertasi ini memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Ambon dalam merumuskan konsep pengembangan kelembagaan kemitraan bagi pemberdayaaan nelayan perikanan tangkap.

Penulis menyadari bahwa seluruh tahapan yang dilalui sampai pada penulisan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada :

1. Prof.Dr.Ir.John Haluan, M.Sc selaku Ketua komisi yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis serta doa yang selalu menyertai penulis

2. Dr. Tommy. H. Purwaka, SH, LLM dan Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si masing-masing selaku anggota komisi yang telah memberikan masukan dan arahan bagi penulis guna penyelesaian disertasi ini

3. Rektor Universitas Pattimura, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan studi program doktor di IPB

4. Pemda Kota Ambon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon yang telah memberikan ijin bagi penulis dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi berkaitan dengan penelitian ini

5. LEPP-M3 ”Basudara”, KMP, KMK, TPD, Bank Maluku yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitan

6. Persekutuan Mahasiswa Maluku, yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan bagi penulis selama studi di IPB

7. Ditjen DIKTI yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh beasiswa BPPS

8. Papa dan mama serta kakak Vien, dan keluarga, kakak Ongen dan keluarga, kaka Rein dan keluarga, adik Ola dan keluarga atas dukungan doa selama penulis berstudi di IPB

9. Semua keluarga besar Lopulalan dan de Queljoe yang turut mendoakan penulis

10. Yang terkasih istriku tercinta Ritha dan kedua buah hatiku, Ivana dan Michelle yang dengan setia dan sabar baik dalam suka maupun duka, selalu berdoa, memberikan dorongan, motivasi kepada penulis yang tidak henti-hentinya.

Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bogor, Maret 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... xiii

DAFTAR GAMBAR... xv

DAFTAR LAMPIRAN... xvii

1 PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 7 1.3 Tujuan Penelitian... 10 1.4 Manfaat Penelitian... 10

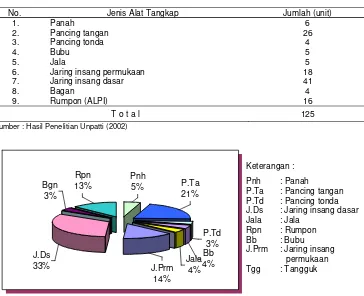

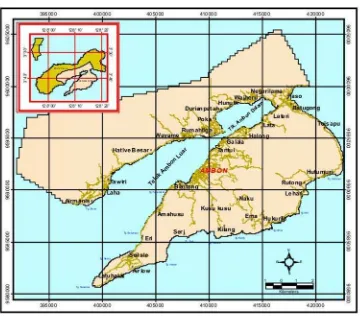

2 TINJAUAN PUSTAKA... 11 2.1 Kelembagaan... 11 2.2 Kapasitas Kelembagaan... 17 2.3 Kemitraan... 19 2.4 Perikanan Tangkap... 24 2.4.1 Perikanan Tangkap Teluk Ambon Bagian Dalam... 28 2.4.2 Perikanan Tangkap Teluk Ambon Bagian Luar... 31 2.4.3 Perikanan Tangkap Teluk Baguala... 33 2.5 Pemberdayaan... 35 2.6 Keadaan Umum Daerah Penelitian... 37

2.6.1 Letak dan Luas Wilayah... 37 2.6.2 Topografi Wilayah... 38 2.6.3 Iklim Wilayah... 39 2.6.4 Administrasi Pemerintahan... 39 2.6.5 Kependudukan dan Ketenagakerjaan... 39 2.6.6 Keadaan Umum Perikanan Kota Ambon... 40

3 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS... 46 3.1 Kerangka Pemikiran... 46 3.2 Hipotesis... 48

4 METODOLOGI PENELITIAN... 50 4.1 Waktu dan Tempat Penelitian... 50 4.2 Jenis dan Sumber Data... 50 4.3 Metode Pengumpulan Data... 51 4.4 Analisis Data... 52

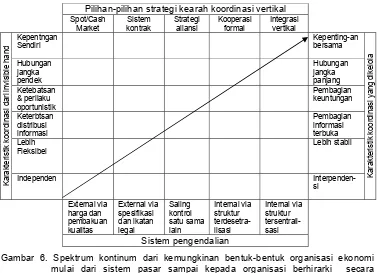

4.4.1 Analisis Konsep Kemitraan... 52 4.4.2 Analisis Pelaksanaan Kemitraan... 53 4.4.3 Analisis Bentuk dan Karakteristik Kemitraan... 54 4.4.4 Analisis Kinerja Kelembagaan Kemitraan... 56 4.4.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan... 60

5.1.2 Diskripsi Teknis Alat Penangkapan Purse Seine... 69 5.2 Konsep Kemitraan... 72

5.2.1 Aturan Main... 72 5.2.2 Organisasi Pelaksana... 76 5.3 Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan... 81 5.3.1 Sosialisasi Kemitraan... 81 5.3.2 Operasional Kegiatan Kemitraan... 82 5.3.3 Kegiatan Pembinaan... 84 5.3.4 Monitoring dan Evaluasi... 85 5.4 Bentuk dan Strategi Kemitraan... 86 5.5 Karakteristik Kemitraan... 90

6 KINERJA KELEMBAGAAN KEMITRAAN... 92 6.1 Pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat... 92 6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan KMP... 95 6.3 Biaya Transaksi... 97 6.4 Indikator Keberhasilan... 98

6.5 Persepsi dan Partisipasi Peserta Kemitraan... 100

7 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEMITRAAN PERIKANAN TANGKAP... 103 7.1 Kondisi Sumberdaya Kelembagaan Kemitraan... 103 7.1.1 Pengembangan Visi PEMP... 103 7.1.2 Sumberdaya Manajemen LEPP-M3... 108 7.1.3 Sumberdaya Pengelola LEPP-M3 (Potensi Sumberdaya

Manusia)... 114 7.1.4 Sumberdaya Keuangan LEPP-M3... 115 7.1.5 Sumberdaya Eksternal LEPP-M3... 117 7.1.6 Isu-isu Spesifik Pengelolaan Sumberdaya Perikanan... 119 7.2 Tingkat Perkembangan LEPP-M3... 120 7.3 Prioritas Pengembangan LEPP-M3... 124

7.4 Rencana Pengembangan LEPP-M3... 131 7.5 Pembahasan Menyeluruh : Perumusan Implikasi Kebijakan... 132

8 KESIMPULAN DAN SARAN... 157 8.1 Kesimpulan... 157

DAFTAR TABEL

Halaman

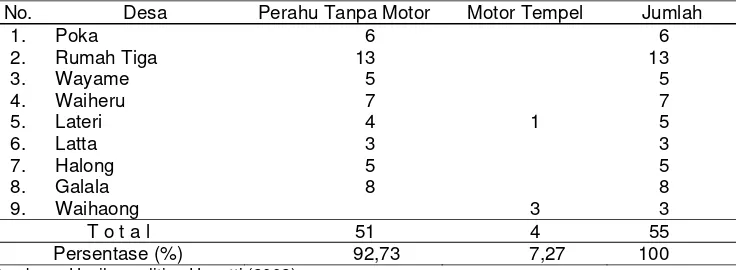

1 Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang dioperasikan nelayan di perairan pesisir Selatan Kota Ambon dirinci menurut desa... 5 2 Armada penangkapan ikan yang beroperasi di pesisir Selatan Kota

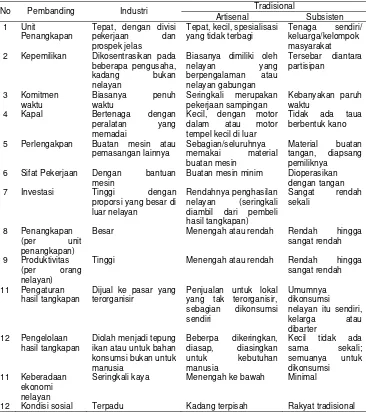

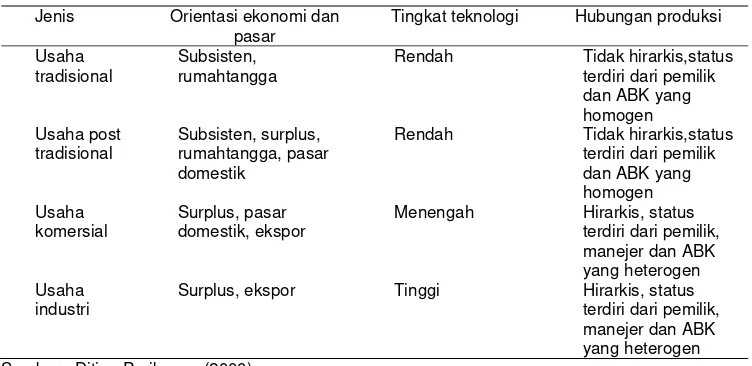

Ambon menurut desa asalnya... 6 3 Perbandingan nelayan industri dan tradisional dari sisi

techono-socio-economic... 27 4 Penggolongan nelayan berdasarkan karakteristik usaha... 28 5 Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan pelagis kecil yang

dioperasikan nelayan di Teluk Ambon Dalam... 29 6 Armada penangkapan ikan yang beroperasi di Teluk Ambon Dalam

menurut desa asalnya... 30 7 Produksi sumberdaya ikan pelagis kecil dan demersal di Teluk

Ambon Dalam dirinci menurut desa... 30 8 Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang dioperasikan nelayan

di perairan Teluk Ambon Luar... 31 9 Produksi ikan tuna, pelagis besar, pelagis kecil dan demersal di

perairan Teluk Ambon Luar dirinci menurut desa... 32 10 Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang dioperasikan nelayan

di perairan Teluk Baguala... 33 11 Armada penangkapan ikan yang beroperasi di Teluk Baguala

menurut desa asalnya... 34 12 Produksi sumberdaya ikan pelagis kecil dan demersal di Teluk

Baguala dirinci menurut desa asalnya... 34 13 Luas wilayah Kota Ambon dirinci per kecamatan... 38 14 Nama kecamatan, ibukota kecamatan dan banyaknya desa,

kelurahan di Kota Ambon... 39 15 Jumlah penduduk dan rumah tangga, kepadatan penduduk dan

rata-rata jiwa per rumah tangga di Kota Ambon dirinci per kecamatan... 40 16 Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) menurut kegiatan utama dan

jenis kelamin di Kota Ambon... 40 17 Model matriks KKPI... 62 18 Pemberian skor untuk tingkat perkembangan lembaga... 62 19 Pemberian skor bobot tiap komponen kunci berdasarkan

kriterianya... 62 20 Lembar skoring prioritas komponen kunci... 63 21 Lembar rencana aksi pengembangan lembaga... 64 22 KMP peserta kemitraan di Kecamatan Nusaniwe Tahun 2002... 65 23 KMP peserta kemitraan di Kecamatan Baguala dan Sirimau Tahun

31 Kisaran pendapatan KMP peserta kemitraan... 94 32 Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan KMP

peserta kemitraan ... 96 33 Indikator keberhasilan pelaksanaan kemitraan... 99 34 Persepsi dan partisipasi KMP terhadap kemitraan... 101 35 Skor kemajuan sumberdaya pengembangan visi LEPP-M3... 121 36 Skor kemajuan sumberdaya manajemen LEPP-M3... 121 37 Skor kemajuan sumberdaya manusia LEPP-M3... 122 38 Skor kemajuan sumberdaya keuangan LEPP-M3... 123 39 Skor kemajuan sumberdaya eksternal LEPP-M3... 123 40 Skor kemajuan sumberdaya isu-isu spesifik pengelolaan

sumberdaya perikanan yang dihadapi LEPP-M3... 124 41 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya pengembangan visi

LEPP-M3... 125 42 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya manajemen

LEPP-M3... 126 43 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya manusia LEPP-M3 127 44 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya keuangan LEPP-M3 128 45 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya eksternal LEPP-M3 129 46 Ranking prioritas komponen kunci sumberdaya isu-isu spesifik

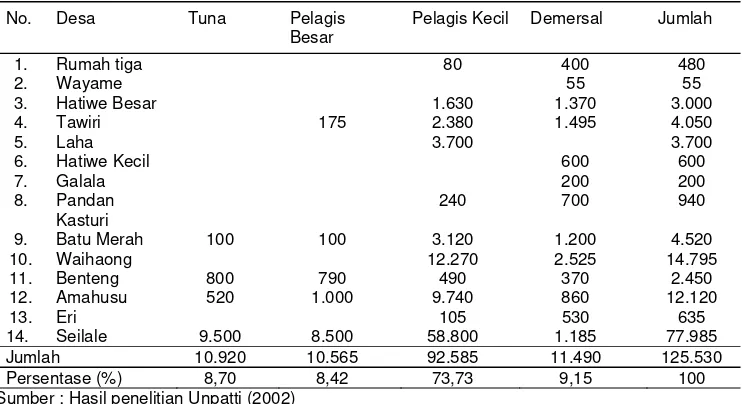

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Persentasi alat penangkapan yang beroperasi di TAD... 29 2 Persentasi alat penangkapan yang beroperasi di TAL... 31 3 Persentasi alat tangkap yang beroperasi di Teluk Baguala... 33 4 Kerangka pemikiran penelitian... 49 5 Peta lokasi penelitian... 50 6 Spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi

ekonomi mulai dari sistem pasar sampai kepada organisasi berhirarkhi secara terintegrasi vertikal... 54 7 Rangking prioritas komponen kunci... 63 8 Struktur organisasi program PEMP... 77 9 Struktur organisasi LEPP-M3 Kota Ambon... 78 10 Struktur organisasi kelompok masyarakat pemanfaat... 79 11 Pola kerjasama kemitraan ... 87 12 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya

pengembangan visi LEPP-M3... 125 13 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya manajemen

LEPP-M3... 127 14 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya manusia

visi LEPP-M3... 128 15 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya keuangan

LEPP-M3... 129 16 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya eksternal

LEPP-M3... 130 17 Ranking prioritas komponen kunci pada sumberdaya isu-isu

spesifik pengelolaan sumberdaya perikanan yang dihadapi LEPP-M3... 131 18 Hubungan keterkaitan platform ”tiga tungku” dalam pengelolaan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Data karakteristik responden kelompok masyarakat pemanfaat

peserta program PEMP di Kota Ambon... 164 2 Hasil analisis faktor... 168 3 Hasil analisis regresi... 169 4

5

Matriks kerangka kerja pengembangan kelembagaan... Peta tipe armada penangkapan, jenis alat penangkapan dan produksi perikanan tangkap di wilayah Kota Ambon...

1.1 Latar Belakang

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap nelayan dalam kegiatan usahanya adalah dalam jangka waktu tertentu dapat memperoleh hasil tangkapan seoptimal mungkin. Hasil tangkapan nelayan tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan teknis dan manajemen. Dalam hal teknis adalah jenis perahu dan alat tangkap yang dimiliki nelayan, sedangkan dalam manajemen berkaitan dengan sikap atau prilaku nelayan ke arah pengembangan usaha yang pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Selanjutnya faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang ada.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya penangkapan ikan di masa mendatang dihadapkan pada kenyataan bahwa hingga saat ini sebagian besar sumberdaya perikanan dimanfaatkan oleh usaha perikanan berskala kecil atau perikanan rakyat. Keadaan usaha perikanan rakyat yang pada umumnya masih sederhana/tradisional tersebut, memiliki jangkauan usaha penangkapan yang masih terbatas di perairan pantai, di mana produktivitas yang dihasilkannya masih rendah.

Faktor penyebab lambatnya pengembangan usaha penangkapan oleh nelayan tradisional saat ini adalah bergaining position yang masih lemah,

membantu mereka. Apalagi terhadap penguasaan teknologi maju dan canggih yang dapat meningkatkan produktifitas penangkapan mereka. Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan nelayan terhadap produk-produk hukum yang mengatur usaha penangkapan. Hal ini membuat penafsiran mereka yang keliru terhadap produk hukum tersebut, sehingga menimbulkan konflik antara nelayan antar daerah maupun antar alat tangkap yang berbeda. Disisi lain peran pemerintah sebagai fasilitator yang mesti berperan dalam pembinaan terhadap nelayan skala kecil ini belum dilakukan secara maksimal.

Pakpahan et al. (2006) Kehidupan miskin yang dialami sebahagian besar nelayan di Indonesia menyebabkan “bargaining position “ mereka sangat lemah. Mereka merasa terisolasi baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Secara sosial, mereka teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki modal sosial memadai untuk bersaing dengan nelayan-nelayan kapitalis atau nelayan-nelayan pengusaha perikanan. Kalaupun ada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) sebagai wadah, anggotanya tidak melibatkan para nelayan kecil, tetapi nelayan-nelayan kapitalis yang memiliki modal besar dan bargaining position tinggi dengan pemerintah atau berbagai

stakeholders lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup atau pendapatan nelayan skala kecil ini antara lain dengan meningkatkan produksi hasil tangkapannya. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi adalah dengan menggunakan teknologi yang relevan yang dapat meningkatkan kapasitas penangkapan ikan yaitu memperbesar armada penangkapan dan penggunanan alat tangkap yang lebih efisien dan produktif. Teknologi yang dipakai haruslah yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknis, ekonomi, sosiologi, manajemen dan lingkungan (Wisudo et al, 1994)

peroleh. Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur ini tampaknya menciptakan perilaku ekonomi yang spesifik dan lebih lanjut berpengaruh pada pranata ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan. Terbatasnya modal usaha dan terbatasnya akses bagi nelayan memperoleh kredit dari lembaga keuangan resmi, serta pendapatan mereka yang tidak pasti mendorong munculnya mekanisme khusus seperti apa yang kita kenal sebagai “shared risk” (pembagian resiko) dan “shared of capital” (pola pemilikan bersama atau kolektif atas sarana produksi). Kedua mekanisme seperti ini dengan sendirinya merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan adaptasi nelayan terhadap pendapatan mereka, yang mana mekanisme seperti ini telah terlembaga dalam kehidupan mereka.

Berbagai bentuk lembaga pembiayaan yang dapat melayani masyarakat desa, baik yang bersifat fomal maupun non formal. Sumber lembaga pembiayaan informal lebih bersifat fleksibel, tanpa prosedur berbelit, saling mengenal, dan berhubungan erat. Pinjaman tidak diawasi dengan ketat. Peminjam bebas menggunakan kreditnya, juga kreditior mengetahui betul kelayakan si peminjam serta bersedia memberi pinjaman kapan, di mana dan berapa saja permintaannya. Sedangkan pembiayaan formal tidak fleksibel, prosedur berbelit, kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik, memerlukan waktu relatif lama, baik untuk mengambil maupun membayar kredit. Seringkali debitor harus mengeluarkan biaya yang cukup besar unutk mengurusnya, sehingga bunga yang berlaku menjadi tinggi (Hastuti dan Supadi, 2005).

Selama ini terdapat sejumlah bias pemikiran terhadap masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat nelayan. Bias-bias pemikiran seperti itu menempatkan masyarakat nelayan pada posisi yang tidak layak. Mereka dianggap lemah, bodoh, tidak efisien dan tidak mampu menentukan nasib dan kebutuhannya sendiri. Dengan pandangan seperti ini peran pemerintah atau kelompok kuat dalam pembangunan pedesaan nelayan menjadi sangat dominan dan menempatkan kelompok nelayan sebagai instrumen pembangunan, bukannya sebagai subjek pembangunan.

meningkatkan kemampuannya, menentukan masa depan mereka atas pilihan sendiri. Dengan kata lain program intervensi apapun yang ditetapkan untuk mendorong dinamika dan pertumbuhan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan akan memberikan hasil yang optimal apabila dalam pelaksanaannya menekankan dimensi distribusi kekuasaan, khususnya kepada masyarakat nelayan. Ini mengandung konsekuensi bahwa pemahaman terhadap kekuatan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah mutlak, dan studi terhadap organisasi ekonomi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan menjadi sangat relevan.

Daerah Maluku yang memiliki perairan yang luas mengindikasikan bahwa laut memiliki peran yang vital bagi kehidupan di Maluku, sehingga dapat dikatakan bahwa laut merupakan “ladang kehidupan” bagi penduduk di Maluku. Kota Ambon yang merupakan salah satu kota di Propinsi Maluku, memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu potensinya adalah perikanan tangkap. Gambaran usaha perikanan tangkap di wilayah Kota Ambon Tahun 2008 dapat dilihat melalui Rumah Tangga Perikanan (RTP), jumlah armada penangkapan dan jenis alat tangkap yang digunakan. Tercatat untuk Tahun 2008 RTP di Kota Ambon tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tetap sebanyak 3.378 RTP. Jumlah armada penangkapan Tahun 2008 bertambah sebesar 62,87 % dari tahun sebelumnya 1.123 armada menjadi 1.829 armada dengan spesifikasi perahu tanpa motor 1.224 armada, perahu motor 586 armada, dan kapal motor 29 armada. Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan untuk Tahun 2008 tercatat sebanyak 3.462 unit, dibandingkan dengan Tahun 2007, terdapat peningkatan yang cukup berarti sebesar 14,18 %. Selain itu produksi perikanan dalam bentuk segar di Kota Ambon Tahun 2008 tercatat sebesar 19.919,51 ton dengan niali produksi sebesar Rp 63.965.805.000. Produksi tersebut mengalami peningkatan drastis dari Tahun 2007, yaitu sebesar 83,21 %. Namun jika dilihat dari nilai produksinya terlihat peningkatan yang dihasilkan sebesar 39,26 %. Produksi ikan segar ini didominasi oleh ikan cakalang.

panah dan jaring insang dasar sebanyak 43 unit (7 %), rumpon sebanyak 32 unit (5 %), pole and line sebanyak 16 unit (3 %), tangguk 14 unit (2 %) dan alat tangkap lainnya lebih sedikit dari 10 unit. Jenis dan jumlah alat tangkap yang dioperasikan disajikan pada Tabel 1.

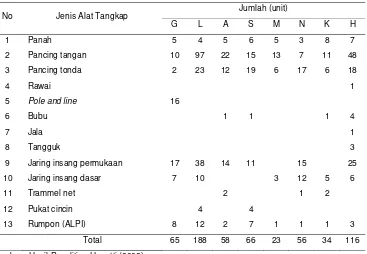

Tabel 1. Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan yang dioperasikan nelayan di perairan pesisir Selatan Kota Ambon dirinci menurut desa

No Jenis Alat Tangkap Jumlah (unit)

G L A S M N K H

1 Panah 5 4 5 6 5 3 8 7

2 Pancing tangan 10 97 22 15 13 7 11 48

3 Pancing tonda 2 23 12 19 6 17 6 18

4 Rawai 1

5 Pole and line 16

6 Bubu 1 1 1 4

7 Jala 1

8 Tangguk 3

9 Jaring insang permukaan 17 38 14 11 15 25

10 Jaring insang dasar 7 10 3 12 5 6

11 Trammel net 2 1 2

12 Pukat cincin 4 4

13 Rumpon (ALPI) 8 12 2 7 1 1 1 3

Total 65 188 58 66 23 56 34 116

Sumber : Hasil Penelitian Unpatti (2002)

Ket : (G= Galala, L=Latuhalat, A=Airlow, S=Seri, M=Mahia, N=Naku, K=Kilang, H=Hukurila)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa nelayan yang berasal dari Desa Latuhalat paling banyak mengoperasikan alat penangkapannya di perairan ini, yakni sebanyak 188 unit alat penangkapan ikan yang terdiri dari 7 jenis alat tangkap. Selanjutnya nelayan dari Desa Hukurila mengoperasikan 116 unit alat penangkapan ikan yang terdiri dari 10 jenis alat tangkap. Nelayan-nelayan pole and line sebanyak 16 unit yang berasal dari Desa Galala yang pesisirnya relatif jauh dari wilayah ini juga memanfaatkannya sebagai daerah penangkapan cakalang.

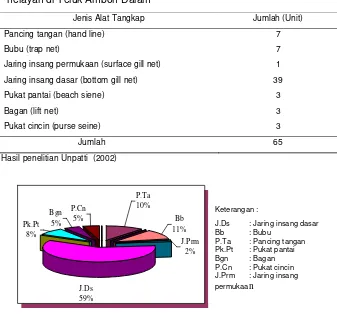

yang memiliki armada penangkap ikan terbanyak yakni 87 unit armada penangkap ikan, kemudian nelayan-nelayan yang berasal dari desa Seri yakni sebanyak 51 unit armada penangkap ikan, Naku sebanyak 34 armada, Kilang sebanyak 27 armada, Hukurila sebanyak 26 armada, Mahia sebanyak 24 armada dan Airlouw sebanyak 20 armada, sedangkan armada pole and line sebanyak 16 unit berasal dari desa Galala

Tabel 2. Armada penangkapan ikan yang beroperasi di pesisir Selatan Kota Ambon menurut desa asalnya

No. Desa Tanpa Motor Perahu Ketinting Motor Tempel

Mesin

Dalam Jumlah

1. Galala 16 16

2. Latuhalat 74 13 87

3. Airlouw 16 2 2 20

4. Seri 40 4 7 51

5. Mahia 18 6 24

6. Naku 23 10 1 34

7. Kilang 22 3 2 27

8. Hukurila 22 2 2 26

T o t a l 215 21 33 16 285

Sumber : Hasil penelitian Unpatti (2002)

Total hasil tangkapan ikan yang berasal dari wilayah perairan pesisir Selatan Pulau Ambon adalah 190.631 kg (190,63 ton) per bulan. Bila diperkirakan nelayan dapat mengoperasikan alat penangkapannya di perairan ini dalam setahun selama 8 bulan, maka total produksi ikan yang berasal dari pesisir Selatan Pulau Ambon adalah sebesar 1.525.048 kg (1.525,05 ton) per tahun.

Jenis ikan cakalang yang paling banyak ditangkap dari perairan ini yakni sebanyak 119.538 kg (119,54 ton) per bulan kemudian ikan pelagis kecil sebanyak 53.459 kg (53,46 ton) per bulan, ikan-ikan demersal sebanyak 10.059 kg (10,06 ton) per bulan dan jenis ikan tuna sebanyak 7.575 kg (7,58 ton) per bulan. Ikan-ikan pelagis besar dan kecil yang selama ini ditangkap oleh nelayan tradisional di perairan pesisir Selatan Kota Ambon, tidak didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tetapi masih di daratkan di pasar-pasar tradisional. Kegiatan penangkapan kelompok ikan pelagis besar dan kecil ini juga masih bercirikan perikanan tradisional.

Pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan usaha mampu memberikan manfaat antara lain : 1) meningkatkan produksi secara moderat, stabil, dan berkesinambungan, 2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, 3) mengurangi pengangguran di pedesaan, 4) meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, 5) menciptakan kerja dan lapangan berusaha, 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan 7) meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan, 8) melestarikan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembanguan berkelanjutan (Saptana dan Ashari 2007).

Anwar (1992) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi pola kemitraan merupakan perwujudan cita-cita untuk melaksanakan sistim perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar dan kemampuan teknologi bersama nelayan golongan lemah dan miskin yang tidak berpengalaman untuk mampu meningkatkan produktivitas dan usahanya atas dasar kepentingan bersama. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan

(maximum social benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan nasional

jangka panjang. Dengan demikian dalam mengembangkan usaha perikanan (usaha penangkapan ikan) bantuan dalam bentuk kemitraan usaha yang diberikan oleh berbagai pihak, pemerintah maupun swasta sangatlah diperlukan tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan dan pengamanan pasar produknya.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, bahwa kendala yang dihadapi oleh nelayan kecil dalam usaha penangkapan ikan yang dikategorikan sebagai usaha kecil adalah kendala dalam aspek permodalan,

kelembagaan dan manajemen, teknologi, jaringan usaha dan informasi. Maka kehadiran kemitraan merupakan salah satu alternatif mengatasi kendala ini.

sisanya untuk buruh nelayan. Porsi 40 % tersebut, masih harus dibagi lagi kepada semua anggota kelompok atau ABK dengan porsi yang berbeda–beda sesuai dengan peran masing-masing dalam kegiatan penangkapan. Keuntungan usaha lebih dinikmati pemilik modal, sehingga kurang berpengaruh terhadap perbaikan taraf hidup nelayan kecil.

Pemanfaatan bantuan pemerintah melalui fasilitas kredit motor tempel dan alat penangkapan ikan kepada nelayan telah memberikan pengaruh yang berarti terhadap produksi hasil tangkapan. Hal ini memberi petunjuk bahwa kredit motor tempel dan alat penangkap ikan telah memberi dampak yang positif terhadap produksi perikanan. Tetapi jika ditinjau dari tujuan program kredit yang dicanangkan oleh pemerintah melalui proyek dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, ternyata tujuan tersebut masih belum sepenuhnya dinikamti oleh nelayan, hanya sebagian kecil nelayan terutama nelayan yang mampu mengganti alat penangkapan ikan yang diberikan dari fasilitas kredit menjadi alat penangkapan ikan.

Gambaran di atas memberi indikasi bahwa secara umum nelayan kecil baik yang memiliki keterkaitan kegiatan dengan usaha perikanan modern maupun tidak, sedang menghadapi kondisi sosial ekonomi yang kurang menggembirakan. Hermanto (1989) menjelaskan bahwa secara garis besar ada beberapa faktor penyebab kemiskinan masyarakat nelayan di daerah pantai, yaitu (1) kurangnya saran prasarana penunjang, (2) rendahnya penerapan teknologi perikanan, (3), lemahnya kelembagaan masyarakat, (4) lemahnya sumberdaya keluarga nelayan. Faktor-faktor tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya.

membutuhkan adanya kepastian pasokan ikan dari nelayan secara kontinu dalam jumlah, jenis dan ukuran yang sesuai untuk tujuan ekspor.

Gambaran kemitraan usaha yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, industri perikanan dan perusahaan besar terlihat jelas belum dapat memberikan hasil yang berarti dalam upaya pemberdayaan nelayan kecil secara umum. Demikian halnya dengan kondisi di Kota Ambon, intervensi pemerintah dalam membantu nelayan dalam berbagai bantuan yang diberikan lewat program ”kredit usaha kecil”, dan bantuan dari berbagai instansi dalam bentuk modal kerja dan investasi bagi nelayan khususnya perikanan tangkap guna memberdayakan nelayan di kota ini, belum sepenunya memberikan hasil yang memadai. Pihak perusahaan seperti PT Maprodin, PT Mina Kartika PT. Nusantara Fishery dan PT. Sarana Maluku Ventura yang membangun kemitraan dengan nelayan di Kota Ambon, juga masih menghadapi berbagai permasalahan. Kemitraan yang berlangsung belum juga memberikan solusi yang jitu bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di kota ini. Untuk mengatasi berbagai kondisi ini maka kehadiran program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang diprakarsai oleh departemen kelautan dan perikanan melalui kegiatan kemitraan usaha dengan nelayan di Kota Ambon diharapkan menjadi solusi bagi upaya memberdayakan nelayan tersebut. Berkaitan dengan hal ini maka ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dikaji : 1). Bagaimana konsep pengembangan dan implementasi kelembagaan kemitraan perikanan tangkap dalam pemberdayaan nelayan ? 2). Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan kelembagaan kemitraan perikanan tangkap dalam pemberdayaan nelayan? 3). Bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan perikanan tangkap dalam pemberdayaan nelayan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan kerangka alternatif kelembagaan kemitraan yang tepat guna dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap di Kota Ambon. Secara khusus tujuan yang ingin diteliti meliputi :

1. Menganalisis konsep dan mekanisme pelaksanaan kelembagaan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap.

2. Mengidentifikasi bentuk dan strategi kelembagaan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap.

3. Mengukur kinerja kelembagaan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap.

4. Merumuskan pengembangan kapasitas kelembagaan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan perikanan tangkap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta upaya mencari kebenaran ilmiah yang berkaitan dengan kemitraan dalam pemberdayaan nelayan

2.1 Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal atau diikuti secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (liberty) dan meminimalkan hambatan (constraints) bagi individu atau anggota masyarakat. Kelembagaan kadang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga tidak ditulis secara formal seperti aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi dan cukup stabil serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang (Wiratno dan Tarigan, 2002).

Kelembagaan merupakan phenomena sosial ekonomi berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi mencakup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi (Hendayana dan Wally, 2003).

Menurut bapak ekonomi kelembagaan (the patron saint) Thorstein Veblen, kelembagaan adalah settled habits ot thought common to the generality of men.

Kelembagaan dianggap sebagi suatu konvensi atau suatu keteraturan dalam tingkah laku manusia yang menghasilkan suatu tingkat kepastian prediksi dalam hubungan antar manusia. Walaupun kelembagaan (sosial) sangat peduli pada pemecahan masalah-masalah koordinasi sosial, kelembagaan tidak mesti mengawasi dirinya sendiri. Kelembagaan mungkin perlu otoritas eksternal, seperti negara, untuk menegakkan konvensi dan kebiasaan di atas, karena seseorang dapat saja mempunyai insentif untuk mencari hak-hak orang lain.

kolektif dalam suatu kontrol atau yuridiksi, pembebasan atau liberasi dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu, seperti disebutkan di atas.

Uraian defenisi dari kelembagaan di atas, dimaksudkan bahwa kelembagaan menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus dan tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban) lain (kebolehan atau liberty) bagaimana mereka mampu mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan

kolektif, dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas nama ketidakmampuan atau exposure.

Wiratno dan Tarigan (2002) secara tegas mengatakan kelembagaan itu adalah serangkaian hubungan keteraturan (order relationship) antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai orang lain, privilis dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut. Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal yaitu :

(1) Property Right : Mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat dan tradisi serta konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Dalam bentuk formal property right merupakan produk dari sistem hukum formal. Dalam bentuk lainnya merupakan produk dari tradisi atau adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu tidak seorangpun yang dapat mengatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat di mana ia berada. Implikasi dari hal ini adalah : (1). hak seseorang adalah kewajiban orang lain, (2) hak seperti dicerminkan oleh kepemilikan adalah sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap hak miliknya. Hak tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti memberi, pembelian atau hadiah dan melalui pengaturan administrasi, misalnya pemerintah memberikan subsidi kepada sekelompok masyarakat. Memilki property right berarti memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penggunaan sumberdaya untuk menciptakan ongkos bagi orang lain apabila menginginkan sumberdaya yang dimiliki tersebut.

(2) Batas Yuridiksi. Menetukan sikap dan apa yang tercakup dalam

♦ Perasaan sebagai suatu masyarakat. Menentukan siapa yang termasuk kita dan siapa yang termasuk mereka. Hal ini erat kaitannya dengan konsep jarak sosial yang akan menentukan kadar komitmen yang dimiliki oleh suatu masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan.

♦ Eksternalitas. Suatu analisis dalam mempelajari kelembagaan adalah transaksi yang mencakup transaksi melalui mekanisme pasar, administrasi atau hibah. Dalam setiap transaksi selalu terjadi transfer sesuatu yang dapat berupa manfaat, ongkos, informasi, hak-hak istimewa, kewajiban dan lain-lain. Sesuatu yang ditransaksikan apakah bersifat internal atau eksternal

ditentukan oleh batas yuridiksi. Perubahan batas yuridiksi akan mengubah srtuktur eksternalitas yang akhirnya mengubah siapa mengganggu apa.

♦ Homogenitas. Homogenitas preferensi dan kepekaaan politik ekonomi terhadap perubahan preferensi merupakan hal yang penting dalam menentukan batas yuridiksi, terutama dalam hal merefleksikan permintaan terhadao barang jasa harus dikonsumsi secara kolektif, maka isu batas

yuridiksi menjadi penting dalam merefleksi preferensi konsumen dalam aturan pengambilan keputusan. Homogenitas preferensi dan distribusi individu masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda dalam mempengaruhi jawaban atas pertanyaan siapa yang memutuskan.

♦ Skala ekonomi. Konsep ini memegang peranan yang sangat penting dalam menelaah permasalahan batas yuridiksi. Dalam pengertian ekonomi, skala ekonomi menunjukan situasi di mana ongkos persatuan terus menurun apabila output ditingkatkan. Batas yuridiksi yang sesuai sudah tentu menghasilkan ongkos persatuan lebih rendah dibandingkan alternatif batas

yuridiksi yang lainnya.

(3) Aturan Representasi. Mengatur permasalahan siapa yang berhak

Kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang dianut oleh masyarakat atau organisasi yang dijadikan panutan oleh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam mengadakan transaksi satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan Tjondronegoro (1999) yang mengatakan bahwa lembaga adalah suatu tata aturan yang dibentuk oleh masyarakat sehingga memiliki ciri tradisional dan non formal.

Dahuri et al. (2001) mengatakan kelembagaan sebagai institusi, terdiri dari tiga aspek yaitu : 1) aparatur yang bekerja di lembaga tersebut, 2) fasilitas ruang, peralatan dan bahan, serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga, dan 3) dana operasional untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Sedangkan pelembagaan nilai-nilai adalah memasyarakatkan hasil yang dikerjakan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat atau pengguna jasa lembaga tersebut. NIlai-nilai yang dilembagakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tataruang wilayah pesisir dan lautan, pedoman perencanaan dan bentuk-bentuk lainnya.

Pengelompokkan kelembagaan di dunia sosial berdasarkan pada kesatuan aktivitas-aktivitas karena pada dasarnya pembentukan kelembagaan memiliki tujuan khusus yang dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang perlu didukung dengan norma dan struktur yang khusus pula (Syahyuti, 2003). Berdasarkan tugas tanggung jawab pengelolaan, maka lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dapat dibedakan dalam kategori lembaga fungsional (sektoral) dan lembaga koordinasi. Lembaga fungsional (sektoral) adalah lembaga yang memiliki peran mengelola, mengembangkan dan mengatur secara teknis kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan lembaga koordinasi memiliki peranan dalam mengkoordinasikan segenap kegiatan pengelolaan pembangunan sesuai dengan fungsi dan manajeman yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping lembaga pemerintah maka dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya beberapa kelembagaan secara formal maupun informal berperan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan antara lain : lembaga adat, keagamaan, LSM dan organisasi lainnya.

sosial masih jarang diteliti secara mendalam. Akibatnya implikasi penelitian kelembagaan yang selama ini diusulkan tidak lebih dari sekedar sebagai embel-embel atau pemanis untuk pembel-embelaan diri terhadap kegagalan penyelenggaraan pembangunan pedesaan. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian kelembagaan dengan basis pengetahuan sosiologi, hendaknya mulai dikembangkan lebih serius. Pilihan strategi yang digunakan dalam pembangunan itu sendiri sarat dengan aspek kelembagaan, misalnya dalam kaitan dengan aspek tata nilai, kepemimpinan, manajemen sosial dan interdepedensi antara pelaku pembangunan pedesaan.

Kelembagaan merupakan proses melembaganya nilai-nilai kemanusiaan

(humanity), kebenaran (righteousness), kesopanan (civility), kearifan (wisdom), kepercayaan (trust), dan perdamaian (peace). Kelembagaan diadakan untuk menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan mengubah kehidupan yang senantiasa lebih baik dari hari ke hari (Purwaka, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa kelembagaan menghasilkan learning civilzation : bangsa yg senangtiasa belajar, membuka diri, mau mengubah diri, berkomunikasi, berdialog/mengakui keberadaan pihak lain. Pengurus kelembagaan mengutamakan keutaman hidup dalam kesederhanaan, bukan mengutamakan hidup pribadi yang sekarang banyak dikerjasamakan.

Akselerasi pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya pemanfaatan dalam bidang perikanan tangkap membutuhkan tata kelembagaan yang “kuat” sebagai jawaban atas pola manajemen pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut. Karena penataan pola manajemen itu sendiri diarahkan bukan kepada sumberdaya ikan sebagai tujuan pemanfaatan tetapi kepada pelaku pemanfaatan itu sendiri, yaitu sumberdaya manusia, sehingga dibutuhkan berbagai aturan main yang konprehensif tentang apa itu manajemen pemanfaatan sumberdaya ikan. Jawaban yang paling tepat adalah tata kelembangaan yang didalamnya sudah termasuk perangkat hukum, ekonomi, hubungan antara pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, sehingga akselerasi yang dimaksudkan dapat menguntungkan semua pihak terhasuk sumberdaya perikanan yang harus dalam tatanan pemanfaatan yang berkelanjutan (Purwaka, 2006).

berhubungan dapat dilaksanakan secara kompatibel dengan upaya meminimalisasi biaya transaksi. Dalam bentuk paling sederhana, teori “ principal-agent” menyangkut hubungan antara dua orang, yang satu dinamakan prinsipal dan lainnya dinamakan agen.

Anwar (1995) menyatakan bahwa teori principal-agent menekankan perhatiannya terhadap suatu rancangan struktur insentif untuk suatu tujuan efisiensi pada keadaan yang asimetrik (asimetrik information). Tatanan kontraktual (contractual arrangement) merupakan solusi dari hubungan ini yang membawa agen kedalam suatu bentuk kerjasama dengan prinsipal. Prinsipal setuju memberikan suatu insentif tertentu kepada agen, di lain pihak agen setuju melakukan tindakan atas nama dan yang menjadi kepentingan prinsipal. Teori ini membantu dalam mendekati masalah yang dihadapi oleh petani/nelayan dalam hubungannya dengan kelembagaan yang dipilihnya. Yang menjadi permasalahan utama dalam teori “principal-agent” ini adalah bagaimana prinsipal dapat meyakinkan agen untuk menerima rencana/program yang akan dilaksanakan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama.

2.2 Kapasitas Kelembagaan

Menurut Purwaka (2006), kelembagaan (K) adalah satu set atau satu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelembagaan (institutional arrangement: IA) dan mekanisme/kerangka kerja kelembagaan (institutional framework: IF) dalam rangka fungsionalisasi kapasitas potensial (potential capacity:PC), daya dukung (carrying capacity: CC), dan daya tampung (absorbtive capacity:AC). AC juga disebut sebagai daya lentur kelembagaan, yaitu kelenturan suatu lembaga dalam menghadapi dan mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi di dalam pembangunan kelautan. Kelembagaan tersebut dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

K = f(ia,if)(pc,cc,ac)

Dimana K = kelembagaan, f = fungsi, ia = tata kelembagaan (bersifat statis), if = kerangka kerja/mekanisme kelembagaan (bersifat dinamis), yaitu tata kelembagaan dalam keadaan bergerak atau bekerja, pc = kapasitas potensial, cc = daya dukung dan ac = daya tampung. Di dalam ia dan if, masing-masing mengandung pc, cc, dan ac yang merupakan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas kelembagaan adalah upaya optimalisasi kapasitas kelembagaan dalam kerangka tata dan mekanisme kelembagaan.

Fungsi tersebut di atas merupakan alat untuk mengkaji seberapa besar dan seberapa jauh kemampuan dalam menjalankan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, demikian pula pada perikanan tangkap yang dipengaruhi oleh beberapa aspek memerlukan tata kelembagaan yang dapat mengatur sesuai dengan kearifan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Kearifan tersebut bertujuan supaya sumberdaya alam perikanan tetap lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Priyatna dan Purnomo (2007) mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pengembangan kelembagaan kelompok nelayan. Langkah-langkah tersebut dapat dibagi menjadi: 1) Tahapan pembentukan dan penyusunan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan pada lokasi-lokasi yang belum memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini, inisiasi umumnya dilakukan oleh pihak luar, yaitu melalui pemerintah, akademisi maupun LSM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pembentukan kelembagaan lokal adalah aspek representasi dan adatif. Proses penyusunannya melibatkan secara langsung seluruh stakeholders yang ada di lokasi. Keseluruhan stakeholders tersebut diberikan kesempatan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya keberlangsungan usaha penangkapan ikan sekaligus sumberdaya-sumberdaya pendukungnya. 2) Tahapan Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap lanjutan atau bagi lokasi yang telah memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara pendampingan secara langsung kepada kelompok kelompok yang sudah ada. 3) Tahapan pengembangan kelembagaan kelompok nelayan dilakukan sebagai tahap lanjutan dengan menggunakan teknik monitoring – umpan balik. Pada tahapan ini mengikuti alur bahwa awalnya menajemen kelembagaan dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami. Peran kelembagaan kelompok nelayan semakin diperluas dengan peran pihak luar sebagai penyedia informasi dan pelayanan. Proses pengembangan jejaring antara kelembagaan kelompok nelayan dengan kelembagaan kelompok lainnya difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini mengingat kegaitan perikanan tangkap juga sangat dipengaruhi oleh kegaitan di luar perikanan.

Purwaka (2006) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan adalah upaya untuk mengubah kemampuan, peran dan peranan kelembagaan menjadi lebih baik dari pada keadaan sekarang. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan, yaitu :

itu dibutuhkan suatu kelembagaan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mendiami wilayah pesisir untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

2. Berkaitan dengan teknik sosialisasi, misalnya program-program sosialisasi yang mampu mencapai tujuan masyarakat sasaran yang beragam baik dari segi pendidikan, ketrampilan, budaya dan usaha yang dilakukan. Kedua hal tersebut mengimplikasikan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan sangat penting dan strategis dalam memberdayakan masyarakat.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan diyakini akan memperlancar jalannya berbagai fungsi kelembagaan, baik fungsi-fungsi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum maupun di bidang lingkungan hidup. Berjalannya fungsi-fungsi kelembagaan dalam bidang-bidang tersebut secara optimal dipahami akan mampu mengentaskan lembaga-lembaga yang ada dari krisis multidimensi. Fungsi-fungsi kelembagaan tersebut secara statik ada di dalam mekanisme kelembagaan (instutional arrangement) dan secara dinamik ada di dalam mekanisme kelembagaan (instutional framework) (Purwaka, 2006).

2.3 Kemitraan

melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tapi merupakan representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir, pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga rizet lain, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, para anggota akan lebih mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam membangun daerahnya (Haeruman dan Eryatno, 2001).

Berdasarkan pengertiannya, kemitraan pada dasarnya harus terjadi secara alamiah. Prinsip dasarnya adalah sukarela, saling memerlukan dan saling menguntungkan (Sapuan,1996). Hal ini sejalan dengan pendapat Mirza (1996) di mana kemitraan tidak dapat dianjurkan melalui moral suasion atau dipaksakan oleh pihak eksternal. Kemitraan dengan latar belakang ini hanya akan melahirkan kemitraan serimonial yang tujuan dan targetnya hanya indah didengar.

Pendapat tersebut sejalan dengan Silitonga (1996), dimana satu-satunya prinsip kemitraan dalam dunia bisnis adalah keinginan untuk menciptakan profit sustainability di antara pelaku-pelaku kemitraan. Oleh karena itu di antara yang bermitra harus ada prinsip risk and profit sharing. Empat prinsip berkembangnya kemitraan adalah kontinuitas, mutu produk, servis dan harga. Pelanggaran prinsip akan menyebabkan pemutusan hubungan. Pengusaha di bidang pertanian selalu melakukan ikatan dengan mitra lainnya guna memperkecil resiko melalui diversifikasi sumber barang. Dalam hal ini, walaupun menurut Hutabarat (1996) ikatan legal dalam kemitraan yang melibatkan kapital di satu pihak diperlukan agar diperoleh ikatan resmi dan lebih serius dalam menjalankan usaha, akan tetapi cenderung menjadi bumerang bila kesepakatan tidak dipenuhi. Kenyataan menunjukkan bahwa ikatan legal tidak menjamin kemitraan berlangsung dengan baik.