STUDI INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCLUMBERGER

DI KAWASAN DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN

SKRIPSI

FITRIKAYANTI HASIBUAN NIM : 080801042

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STUDI INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCLUMBERGER

DI KAWSAN DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

FITRIKAYANTI HASIBUAN NIM : 080801042

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ii

PERSETUJUAN

Judul : Studi Intrusi Air Laut Dengan Menggunakan metode Resistivitas Listrik Konfigurasi wenner-Sclumberger Di Kawasan Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai cermin. Kategori : Skripsi

Nama : Fitrikaynti Hasibuan

Nim : 080801042

Program Studi : Sarjana (S1) Fisika Departemen : Fisika

Fakultas : Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sumatera Utara

Disetujui di

Medan, Mei 2013

Komisi Pembimbing :

Pembimbing 2, Pembimbing 1,

Drs. Rahmatsyah, M.Si Dr. Susilawati, S.Si, M.Si NIP. 19660202199431006 NIP. 197412072000122001

Diketahui/Disetujui oleh

Departemen Fisika FMIPA USU

Ketua,

iii

PERNYATAAN

STUDI INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE REISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER-SCLUMBERGER DI

KAWASAN PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Mei 2013

iv

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan keahadirat Allah SWT atah segala limpahan rahmatNya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI

INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE

RESISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCLUMBERGER DI KAWASAN DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN”.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Susilawati, M.Si dan Drs. Rahmatsyah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan II yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi penulis dalam setiap bimbingannya.

2. Bapak Dr. Sutarman, M.Sc, selaku dekan FMIPA USU.

3. Bapak Dr. Marhaposan Situmorang dan Drs. Syahrul Humaidi M.Sc selaku ketua dan sekretaris Departemen Fisika FMIPA USU.

4. Seluruh staf dosen dan staf pegawai Departemen Fisika FMIPA USU. 5. Bapak Juniar, beserta mahasiswa UNIMED yang sudah membantu penulis

melakukan penelitian di desa Pantai Cermin Kiri.

6. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang paling kusayangi Ayahanda Mansur hsb dan ibunda Nur Dewi Rtg,S.PdI dan abangku Andri Faisal Hsb,S.pd dan Yunus Hsb,S.pd, serta buat adikku tercinta Delima Sari Hsb terimakasih atas doa, perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

7. Buat Uda Lameje Hrp, Ete Ida Sari Rtg, sepupuku Ira , sikecil Elsa dan keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih buat motivasi, dukungan dan perhatiannya.

8. Sahabat – Sahabat terbaikku Sofi, Nia, Meilan, Lina, Aisyah,cristi, jannah, Rida, Vivien, Rizki, Dewi dan rekan – rekan stambuk 2008 yang sudah banyak memberi saya semangat, perhatian, keceriaannya dan doanya. 9. Seluruh teman-teman, rekan-rekan dan Adik-adik di jurusan Fisika

FMIPA USU Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

v

STUDI INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCLUMBERGER

DI KAWASAN DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang pendeteksian intrusi air laut dengan menggunakan metode resistivitas listrik. Penelitian dilakukan di daerah Pantai Cermin Kiri, kecamatan Pantai Cermin. Pengambilan data menggunakan alat resistivitimeter, konfigurasi Wenner-Sclumberger dengan jarak spasi 5 meter. Data yang diperoleh adalah data arus (I) dan beda potensial (V). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Res2dinv yang hasilnya adalah berupa resistivitas citra resistivitas 2D bawah permukaan. Nilai resistivitas batuan pada lintasan I (jarak ± 1 km dari tepi pantai) berkisar antara 27,9 Ω.m – 968 Ω.m, pada lintasan II (jarak ± 955 m dari tepi pantai) berkisar antara 14 Ωm – 508 Ωm dan pada lintasan III ( jarak ± 980 m dari tepi pantai) berkisar antara 16,8 Ω.m – 494 Ω.m. Hasil interpretasi menunjukkan tidak ditemukan adanya intrusi air laut di daerah Pantai Cermin Kiri dilihat dari nilai resistivitas batuannya. Dimana nilai resistivitas batuan yang terkena intrusi sebesar 0,5Ωm – 5 Ωm.

vi

STUDY INTRUSION OF SEA WATER BY USING CONFIGURATION ELECTRICAL RESISTIVITY WENNER - SCHLUMBERGER AT PANTAI CERMIN KIRI VILLAGE PANTAI CERMIN DISTRICT

ABSTRACT

A studied concerning the detection of seawater intrusion by using the electrical resistivity method had been performed. The study was conducted in the area of Pantai Cermin Kiri, Pantai Cermin district, North Sumatera Province. Taked of data using a resistivitimeter, Wenner-Sclumberger configuration. The data obtained is current (I) data and potential difference (V) data. Data processing is performed by using Res2dinv software the result is in the form of 2D resistivity image of the subsurface resistivity. Rock resistivity values on the one track (a distance ± 1 km from the beach) ranged between 27,9 Ω.m –968 Ω.m, the second track (a distance ± 955 m from the beach) ranged from 14 Ω -508 Ω and the third track (a distance ± 980 m from the beach) ranged between 16,8 Ω.m – 494 Ω.m. Interpretation of the results showed did not find any seawater intrusion in the views of the Pantai Cermin Kiri from the rock resistivity values. Where the rock resistivity values that affected by intrusive rocks is 0.5 Ωm -5 Ωm.

vii

2.4 Intrusi Air Laut 13

2.4.1 Air Tanah Bebas Di Pantai 15 2.4.2 Air Tanah Terkekang Di Pantai 16 2.5 Pengambilan Air Tanah Melalui Sumur 17 2.5.1 Sumur Dangkal (Shallow well) 17 2.5.2 Sumur Dalam (Depp Well) 18

2.6 Permeabilitas dan Porositas 20

2.7 Sifat Listrik Pada Batuan 22

2.7.1 Pengaruh Keadaan Struktur Tanah 24

2.7.2 Pengaruh Unsur Kimia 24

2.7.3 Pengaruh Iklim 24

2.7.4 Pengaruh Temperatur Tanah 25

2.8 Metode Geolistrik Resistivitas 25

2.9 Resistivitas Semu 29

viii

2.10.1 Konfigurasi Wenner 32

2.10.2 Konfigurasi Wenner – Sclumberger 33 2.10.3 Konfigurasi Dipole – dipole 34 2.10.4 Konfigurasi Pole – pole 36

2.11 Software Res2dinv 36

BAB III Metodologi 38

3.1 Lokasi Penelitian 38

3.1.1 Kondisi Geografis 36

3.1.2 Iklim 39

3.2 Waktu Penelitian 39

3.3 Alat – Alat Penelitian 39

3.4 Tahapan Pengambilan Data Dan Proses Pengolahan Data 40

3.4.1 Survei Lokasi 40

3.4.2 Teknik Pengambilan Data 40

3.4.3 Pengumpulan Data 42

3.4.4 Teknik Pengolahan Data 44

3.4.5 Interpretasi 44

3.5 Diagram Alir 45

BAB IV Hasil Dan Pembahasan 46

4.1 Analisa Data dan Pembahasan 46

4.1.1 Lintasan I 49

4.1.2 Lintasan II 52

4.1.3 Lintasan III 55

BAB V Kesimpulan Dan Saran 60

5.1 Kesimpulan 60

5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

ix

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Porositas dan Permeabilitas beberapa tipe batuan 21

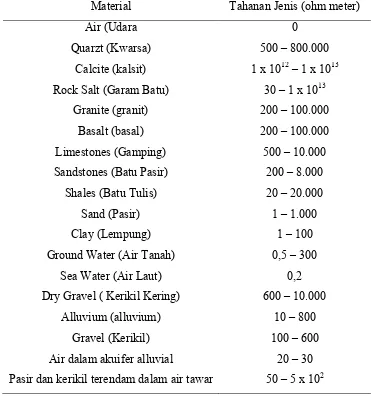

Tabel 2.2 Resistivitas Kelistrikan Batuan 23

Tabel 4.1 Letak koordinat lokasi penelitian 47

Tabel 4.2 Nilai Resistivitas Kelistrikan Batuan 48

Tabel 4.3 Distribusi lapisan permukaan bawah tanah Lintasan I 50

Tabel 4.4 Distribusi lapisan permukaan bawah tanah Lintasan II 53

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

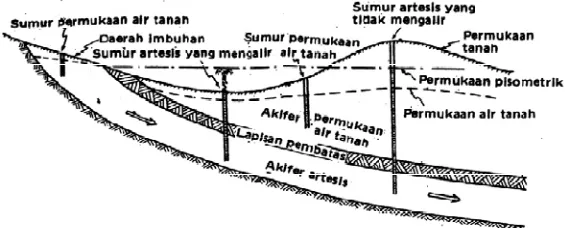

Gambar 2.1 Akifer air tanah 11

Gambar 2.2 Hukum Herzberg pada air tanah tawar dan asin dekat

garis pantai 15

Gambar 2.3 Penerobosan air asin pada air terkekang 17

Gambar 2.4 Kondisi dimana intrusi air laut terjadi karena

keseimbangan terganggu akibat pengambilan air 19

Gambar 2.5 Permeabilitas dan porositas 20

Gambar 2.6 Pola aliran arus dan bidang ekipotensial antara dua

elektroda arus dengan polaritas berlawanan 27

Gambar 2.7 Konsep resistivitas semu pada medium berlapis 30

Gambar 2.8 Elektroda arus dan Potensial pada konfigurasi Wenner 33

Gambar 2.9 Pengaturan Elektroda Konfigurasi Wenner Schlumberger 34

Gambar 2.9 Konfigurasi dipole – dipole 35

Gambar 2.10 Konfigurai Pole – Pole 36

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian di Wilayah Pantai Cermin 38

Gambar 3.2 model pengridan untuk konfigurasi Wenner –

Schlumberger 41

Gambar 3.3 Sebuah susunan elektroda untuk Wenner –

Schlumberger 41

Gambar 3.4 Tampilan awal program Res2dinv 44

Gambar 3.5 Diagram alir 45

Gambar 4.1 letak lintasan pengukuran 47

Gambar 4.2 Penampang melintang reistivitas lapisan bawah

permukaan bumi untuk Lintasan I 49

Gambar 4.3 Penampang melintang reistivitas lapisan bawah

permukaan bumi untuk Lintasan II 52

v

STUDI INTRUSI AIR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESISTIVITAS LISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCLUMBERGER

DI KAWASAN DESA PANTAI CERMIN KIRI KECAMATAN PANTAI CERMIN

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang pendeteksian intrusi air laut dengan menggunakan metode resistivitas listrik. Penelitian dilakukan di daerah Pantai Cermin Kiri, kecamatan Pantai Cermin. Pengambilan data menggunakan alat resistivitimeter, konfigurasi Wenner-Sclumberger dengan jarak spasi 5 meter. Data yang diperoleh adalah data arus (I) dan beda potensial (V). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Res2dinv yang hasilnya adalah berupa resistivitas citra resistivitas 2D bawah permukaan. Nilai resistivitas batuan pada lintasan I (jarak ± 1 km dari tepi pantai) berkisar antara 27,9 Ω.m – 968 Ω.m, pada lintasan II (jarak ± 955 m dari tepi pantai) berkisar antara 14 Ωm – 508 Ωm dan pada lintasan III ( jarak ± 980 m dari tepi pantai) berkisar antara 16,8 Ω.m – 494 Ω.m. Hasil interpretasi menunjukkan tidak ditemukan adanya intrusi air laut di daerah Pantai Cermin Kiri dilihat dari nilai resistivitas batuannya. Dimana nilai resistivitas batuan yang terkena intrusi sebesar 0,5Ωm – 5 Ωm.

vi

STUDY INTRUSION OF SEA WATER BY USING CONFIGURATION ELECTRICAL RESISTIVITY WENNER - SCHLUMBERGER AT PANTAI CERMIN KIRI VILLAGE PANTAI CERMIN DISTRICT

ABSTRACT

A studied concerning the detection of seawater intrusion by using the electrical resistivity method had been performed. The study was conducted in the area of Pantai Cermin Kiri, Pantai Cermin district, North Sumatera Province. Taked of data using a resistivitimeter, Wenner-Sclumberger configuration. The data obtained is current (I) data and potential difference (V) data. Data processing is performed by using Res2dinv software the result is in the form of 2D resistivity image of the subsurface resistivity. Rock resistivity values on the one track (a distance ± 1 km from the beach) ranged between 27,9 Ω.m –968 Ω.m, the second track (a distance ± 955 m from the beach) ranged from 14 Ω -508 Ω and the third track (a distance ± 980 m from the beach) ranged between 16,8 Ω.m – 494 Ω.m. Interpretation of the results showed did not find any seawater intrusion in the views of the Pantai Cermin Kiri from the rock resistivity values. Where the rock resistivity values that affected by intrusive rocks is 0.5 Ωm -5 Ωm.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Air adalah karunia Tuhan dan merupakan unsur alamiah yang paling

penting.Lebih dari tujuh puluh lima persen bagian bumi dilingkupi oleh air.

Daratan yang menempati seperempat bagian juga tidak terpisah dari perairan –

perairan di dalamnya. Tidak ada bahan lain yang dapat menggantikan fungsi air.

Bagi manusia kebutuhan air sangat mutlak, karena zat pembentuk tubuh manusia

sebagian besar adalah air, bahkan hampir 60% - 70% tubuh manusia mengandung

air.

Air merupakan kebutuhan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari –

hari, sehingga upaya pengadaan air yang berasal dari permukaan maupun bawah

tanah terus meningkat seiring waktu. Dalam pencairan air tanah perlu adanya

perhatian khusus terhadap faktor – faktor pendukung alami guna terpeliharanya

keseimbangan alam, sehingga kelangsungan pengadaan air yang bersumber dari

tanah lebih lama berlangsung.

Air tanah merupakan suatu sumber alam yang dapat diperbaharui

(renewable Resouces) yang sifatnya terbatas dan memainkan peran yang sangat

penting dalam penyedian air bersih untuk berbagai keperluan. Tetapi meskipun

sifatnya demikian waktu pembaharuan tersebut relatif tergantung dari

pengimbuhan (recharnge) yang dapat berlangsung dalam ukuran detik hingga

Pemanfaatan air tanah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air di

masa sekarang dan yang akan datang, serta merupakan alternatif yang terbaik

apabila air di permukaan sudah tidak mencukupi atau terjangkau. Air tanah bebas

dari penularan penyakit, lebih terlindung dari polusi atau pencemaran serta

pengotoran lainnya.

Kebutuhan air bersih akan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan air

bersih sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya

suatu daerah. Semakin meningkatnya kebutuhan air bersih, maka eksploitasi air

tanah akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan persediaan air tanah semakin

berkurang, berkurangnya kandungan air tanah pada lapisan akifer dapat

mengakibatkan masuknya air laut (yang massanya lebih berat) ke dalam akifer.

(sosrodarsono dan Takeda, 1993).

Eksploitasi air tanah yang dilakukan secara berlebihan (penggunaan sumur

bor) khususnya pada daerah berpantai atau pesisir dapat menyebabkan suatu

persoalan dimana air laut akan masuk dan terpenetrasi pada daerah pedalaman.

Air laut akan menyusup kezona air tanah. Peristiwa ini disebut intrusi air laut atau

menyusupnya air laut pada ke daratan. (sosrodarsono dan Takeda, 1993).

Ada beberapa penelitian mengenai intrusi air laut, seperti penelitian

Ginting, Efendi (2011), penelitian tersebut tentang intrusi air laut pada sumur bor

dan sumur gali dengan metode konduktivitas listrik di wilayah Kecamatan

Hamparan Perak. Sampel air sumur diambil sebanyak 22 titik sumur bor dan 20

titik sumur gali pada 5 desa. Dari nilai DHL,untuk sumur gali dari 20 titik sampel

semua air sumur telah terintrusi air laut dan untuk sumur bor 21 titik sampel air

sumur telah terintrusi,mulai dari tingkat terintrusi sedikit sampai terintrusi tinggi.

Kemudian penelitian dari Kemudian penelitian dari Heri Yanti Siska (2008)

dengan menggunakan alat G-Sound Resistivitymeter konfigurasi Wenner –

Sclumberger, dengan jarak elektroda 3m. Dari hasil pengolahan dan interpretasi

bercampur pasir (sandstones), kerikil (gravel) dan batuan pasir berlempung.

Ditemukan intrusi air laut pada lokasi pengukuran pertama dengan volume air laut

yang cukup besar, Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai resistivitasnya.

Sedangkan pada lokasi pengukuran kedua tidak ditemukan adanya intrusi air laut.

Penelitian dari Mides Adriani (2005) menggunakan metode konduktivitas listrik,

untuk pendeteksian intrusi air laut di Kecamatan Sibolga. Dimana dari 35 titik

sampel sumur yang diuji nilai DHLnya terdapat 30 titik sampel sumur terkena

intrusi mulai dari terkena intrusi sedikit sampai terintrusi tinggi.

Wilayah Kecamatan Pantai Cermin merupakan salah satu wilayah yang

memiliki luas 80.296 km2, yang terdiri dari 12 desa dan ketinggian dari permukaan laut berkisar 1-50m dan merupakan daerah pantai. Dimana penduduk

disekitar bibir pantai menggunakan sumur bor dan sumur gali, yang

kemungkinnya sebagian sumur bor ataupun sumur gali tersebut terkena rembesan

air laut. Sebagai konsekuensinya, perlu ditingkatkan sarana maupun prasarana

seperti halnya pengadaan air bersih yang merupakan kebutuhan hidup di wilayah

tersebut. Salah satu kemungkinan pengadaan air dari air bawah tanah, karena air

tersebut dapat digunakan secara mudah dan ekonomis, yang diambil dengan cara

penggalian tanah.

Metodologi yang di usulkan dalam proposal ini merupakan metoda

pendugaaan bawah permukaan, dengan melihat dari nilai resistivitas dari tiap

material/ batuan. Metoda geolistrik merupakan metoda yang sering digunakan

untuk eksplorasi geofisika struktur dangkal. Metoda geolistrik yang digunakan

untuk mengukur resistivitas bumi dikenal dengan metoda geolistrik resistivitas.

Berdasarkan kuat arus dan beda potensial yang terukur pada jarak elektroda yang

berbeda, dapat diturunkan variasi harga resistivitas masing – masing lapisan bumi

baik secara vertikal maupun secara lateral.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian atau

survei dengan menggunakan metode tahanan jenis (resistivity). Sejauh ini belum

mengenai penyebaran intrusi air pada Kecamatan Pantai Cermin desa Pantai

Cermin Kiri, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Maka

penulis mencoba melakukan penelitian yang berjudul Penyelidikan Intrusi Air laut

dengan Menggunakan Metode Resistivitas Listrik Konfigurasi Wenner –

Schlumberger di Kecamatan Pantai Cermin.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Pada kedalaman berapa terjadi intrusi air laut pada sumur-sumur di desa

Pantai Cermin Kiri di Kecamatan Pantai Cermin?

2. Berapa batas kedalaman antara air tawar dengan air asin berdasarkan prinsip

Wenner – Schlumberger.

3. Bagaimanakah citra bawah permukaan berdasarkan nilai tahanan jenis untuk

setiap lapisan bawah permukaan di desa Pantai Cermin Kiri di Kecamatan

Pantai Cermin?

4. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya intrusi air laut desa

Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana terjadinya intrusi air laut terhadap air bawah tanah

dengan metode resistivitas listrik.

2. Menerangkan suatu gambaran atau pencitraan bawah permukaan secara 2

3. Penelitian merupakan penelitian langsung yang dilaksanakan desa Pantai

Cermin Kiri di Kecamatan Pantai Cermin.

4. Jumlah elektroda yang digunakan 32 buah, dengan jarak antar elektroda 5

meter.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan kedalam intrusi air laut berdasarkan nilai tahanan jenis.

2. untuk menentukan batas kedalaman antara air tawar dengan air asin

berdasarkan prinsip Wenner-Schlumberger.

3. Untuk memperoleh citra bawah permukaan berdasarkan nilai tahanan jenis

untuk setiap lapisan bawah permukaan.

4. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang memepengaruhi terjadinya

intrusi air laut.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi sampai sejauh mana intrusi air laut di sekitar desa Pantai

Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar desa

Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin dalam pemakaian air sumur

untuk mendapatkan air yang bersih.

3. Sebagai informasi kepada instansi yang terkait terutama dinas kesehatan

dalam pemakaian air sumur bor dan penyediaan sarana air bersih untuk

1.6 Sistematika penulisan

Adapun sistematika yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan

skripsi untuk mempermudah dalam menelaahnya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah,

batasan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan

untuk proses pengambilan data, analisa data serta pembahasan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang peralatan , diagram alir penelitian,

tempat penelitian dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil – hasil penelitian dan pembahasannya

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari

penelitiandan membe rikan saran – saran untuk penelitian lebih

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air tanah

Bumi memiliki sekitar 1,3 - 1,4 milyard km3 air, yang terbagi atas laut sejumlah 97,5%, dalam bentuk es sejumlah 1,75% dan sekitar 0,73% berada di darat. Air

hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke daerah yang lebih rendah

dan masuk ke sungai akhirnya mengalir sampai ke laut, dalam perjalanan air

tersebut sebagian akan masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan ada pula yang

menguap kembali (Suripin, 2001).

Air tanah ialah air yang melekat pada butir-butir tanah, air yang terletak

diantara butir-butir tanah, dan air yang tergenang di atas lapisan tanah yang terdiri

dari batu, tanah lempung yang amat halus atau padat yang sukar ditembus air.

Kebanyakan air tanah berasal dari hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah

menjadi bagian dari air tanah, perlahan mengalir ke laut, atau mengalir dalam

tanah atau di permukaan dan bergabung dengan aliran sungai. (Sutrisno,1987)

Banyaknya air yang meresap ke tanah bergantung pada selain ruang dan

waktu, juga di pengaruhi kecuraman lereng, kondisi material permukaan tanah

dan jenis serta banyaknya vegetasi dan curah hujan. Meskipun curah hujan besar

tetapi lerengnya curam, ditutupi material impermeabel, persentase air mengalir di

permukaan lebih banyak daripada meresap ke bawah. Sedangkan pada curah

hujan sedang, pada lereng landai dan permukaannya permiabel, persentase air

yang meresap lebih banyak. Sebagian air yang meresap tidak bergerak jauh karena

tertahan oleh daya tarik molekuler sebagai lapisan pada butiran-butiran tanah.

Kecendrungan memilih air tanah sebagai sumber air bersih dibandingkan

1. Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga kebutuhan

bangunan pembawa/ distribusi lebih murah.

2. Debit (produksi) sumur biasanya relatif stabil.

3. Lebih bersih dari bahan cemaran (polutan permukaan).

4. Kualitasnya seragam.

5. Bersih dari kekeruhan, bakteri, lumut atau tumbuhan dan binatang liar.

(suripin, 2001)

2.1.1 Pembagian Air Tanah

1. Air tanah dangkal

Air tanah dangkal terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari

permukaan tanah. Air tanah dangkal dimanfaatkan untuk sumber air

minum melalui sumur-sumur dangkal. Air sumur dangkal ini terdapat pada

kedalaman 15 – 30 meter. Sebagai air minum, air tanah dangkal dari segi

kualitas agak baik. Kuantitas kurang cukup dan tergantung musim.

2. Air tanah dalam

Air tanah dalam dalam terdapat setelah rapat air yang pertama.

Pengambilan air tanah dalam tidak semudah pada air tanah dangkal.

Dalam hal ini harus digunakan bor memasukkan pipa kedalamnya

sehingga kedalaman antara 100–300 meter akan didapat lapisan air.

Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih baik dari air tanah dangkal,

karena penyaringannya lebih sempurna.

3. Mata air

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan

tanah. Mata air berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh

2.1.2 Penggolongan Air Tanah

Penggolongan air tanah berdasarkan asal mulanya dapat dibagi menjadi empat

tipe, yaitu :

1. Air meteorik yakni air yang berasal dari atmosfer dan mencapai mintakat

kejenuhan baik secara langsung (infiltrasi permukaan tanah dan

kondensasi uap air ) maupun tidak langsung (perembesan influen).

2. Air Juvenil merupakan air baru yang ditambahkan pada mintakat

kejenuhan dan kerak bumi yang dalam (seperti air magmatik, air gunung

api, dan air kosmik).

3. Air diremajakan (rejuvenated) ialah air untuk sementara waktu telah

dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan, dan sebab-sebab lain,

kembali kedaur lagi dengan proses-proses yang serupa.

4. Air kinat adalah air yang dijebak pada beberapa batuan sendimen atau

gunung saat asal mulanya. Air tersebut biasanya sangat termineralisasi dan

mempunyai salinitas yang lebih tinggi daripada air laut. (Seyhan,1977)

2.2 Kondisi air tanah

Air tanah merupakan suatu bagian dalam proses sirkulasi alamiah. Jika

pemanfaatan air tanah itu memutuskan sistem sirkulasi, yakni jika air yang

dipompa melebihi besarnya pengisian kembali (recharge), maka akan terjadi

pengurangan volume air tanah yang ada. Berkurangnya volume air tanah itu akan

kelihatan dalam bentuk penurunan permukaan air tanah atau penurunan tekanan

air tanah , ini akan mengakibatkan penurunan intensitas pemompaan, dan jika

penurunan ini melampaui suatu limit tertentu maka fungsi pemompaan akan

hilang. Akhirnya sumber air tanah itu menjadi kering. Jadi untuk menghindari

pengurangan volume air tanah yang ada, maka harus dijaga supaya besarnya

pemompaan itu sesuai dengan pengisian kembali. (Sasrodarsono dan

Terjadinya penyedotan air tanah yang terus–menerus tanpa

memperhitungkan daya dukung lingkungannya dapat menyebabkan permukaan

air tanah melebihi daya produksi dari suatu akifer yang dapat menimbulkan

pengaruh negatif terhadap sumber air bawah serta menyebabkan penurunan

lapisan tanah.

Penyedotan air bawah tanah yang berlebihan dibeberapa tempat yang

berakibat menurunnya permukaan air tanah setempat secara menyolok dapat kita

lihat misalnya di Jakarta, permukaan air tanah tanah turun sampai 25 meter di

bawah permukaan air laut dan di Bandung sampai 20 meter dipermukaan air tanah

setempat, disamping itu untuk beberapa kota yang terletak ditepi pantai seperti

Medan, Jakarta , Semarang terjadi penyusupan air laut ke dalam lapisan tanah

yang mengandung air tawar akibat penurunan permukaan air tanah tersebut. Dari

kasus- kasus tersebut dapat dilihat bagaimana kerugian-kerugian yang diakibatkan

oleh penurunan muka air tanah maupun penyusupan air laut ke akuifer air tanah di

daratan akibat dari pengambilan air yang berlebihan. Akan tetapi penurunan

permukaan tanah atau penerobosan air asin tidak seluruhnya diakibatkan oleh

pemompaan yang berlebihan, kejadian-kejadian itu mempunyai hubungan erat

dengan kondisi-kondisi geologi di lokasi air tanah dan jenis air tanah itu.

(Sasrodarsono dan Takeda, 1993)

2.3 Akuifer

Suatu akuifer diuraikan sebagai suatu batuan geologi yang menahan dan

menyalurkan air tanah. Secara umum air tanah akan mengalir sangat perlahan

melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran antar batuan.

Batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah ini kita sebut dengan

akuifer

Akuifer yang tersusun oleh material batu pasir diperkirakan memiliki

batu pasir akan lebih cepat terintrusi oleh air laut dibandingkan dengan material

pasir atau kerikil, mengingat batu pasir bersifat lebih poros.

Struktur geologi berpengaruh terhadap arah gerakan air tanah, tipe dan

potensi akuifer. Stratigrafi yang tersusun atas beberapa lapisan batuan akan

berpengaruh terhadap akuifer, kedalaman dan ketebalan akuifer, serta kedudukan

air tanah. Jenis dan umur batuan juga berpengaruh terhadap daya hantar listrik,

dan dapat menentukan kualitas air tanah. Pada mulanya air memasuki akuifer

melewati daerah tangkapan (recharge area) yang berada lebih tinggi daripada

daerah buangan (discharge area). Daerah tangkapan biasanya terletak di gunung

atau pegunungan dan daerah buangan terletak di daerah pantai.

Air yang berada dibagian bawah akuifer mendapat tekanan yang besar

oleh berat air diatasnya, tekanan ini tidak dapat hilang atau berpindah karena

akuifer terisolasi oleh akiklud diatas dan dibawahnya, yaitu lapisan yang

impermeable dengan konduktivitas hidrolik sangat kecil sehingga tidak

memungkinkan air melewatinya.

Lapisan yang dapat dilalui dengan mudah air tanah seperti lapisan pasir

kerikil disebut lapisan permeable. Lapisan yang sulit dilalui air tanah seperti

lempung, disebut lapisan kedap air, atau disebut juga impermeable. (Sasrodarsono

dan Takeda,1993)

Gambar 2.1. Akuifer air tanah ( Sumber: Linsley dan Franzini, 1991 )

Permukaan air tanah di sumur dari air tanah bebas adalah permukaan air

terkekang. Jadi permukaan air bebas adalah batas antara zona aerasi atau zona

yang tidak jenuh di atas zona jenuh. (Linsley dan Franzini,1991)

Uraian mengenai terbentuknya air tanah menunjukkan bahwa peranan

formasi geologi atau akuifer amatlah penting. Formasi geologi tertentu, baik yang

terletak pada zona bebas (unconfined aquifer) maupun zona terkekang (confined

aquifer), dapat memberikan pengaruh tertentu pula terhadap keberadaan air tanah.

Dengan demikian, karakteristik akuifer mempunyai peranan yang menentukan

dalan proses pembentukan air tanah. Dengan demikian, karakteristik akuifer

mempunyai peranan yang menentukan dalam proses pembentukan tanah.

Untuk usaha-usaha pengisian kembali air tanah melalui peningkatan

proses infiltrasi tanah serta usaha-usaha reklamasi air tanah, maka kedudukan

akuifer dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda:

1. Zona akuifer tidak jenuh adalah suatu zona penampung air di dalam tanah

yang terletak di atas permukaan air tanah (water table) baik dalam

keadaan alamiah (permanen) atau sesaat setelah berlangsungnya periode

pengambilan air tanah.

2. Zona akuifer jenuh adalah zona penampung air tanah yang terletak di

bawah permukaan air tanah kecuali zona penampung air tanah yang

sementara jenuh dan berada di bawah daerah yang sedang mengalami

pengisian air tanah.

Zona akuifer tak jenuh merupakan zona penyimpan air tanah yang paling

berperan dalam mengurangi kadar pencemaran air tanah dan oleh karenanya zona

ini sangat penting untuk usaha-usaha reklamasi dan sekaligus pengisian kembali

air tanah. Sedang zona akuifer jenuh seperti telah diuraikan di muka lebih

berfungsi sebagai pemasok air tanah yang memiliki keunggulan dibandingkan

dengan zona akuifer tidak (Asdak, 1995).

Berdasarkan kemampuan meluluskan air dari bahan pembatasnya, akuifer

1. Akuifer Tertekan (Confined Aquifer) yaitu akuifer yang seluruh jumlah

airnya dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang diatas maupun dibawah,

serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar daripada tekanan atmosfer.

2. Akuifer Bebas (unconfined Aquifer) yaitu lapisan lolos air yang hanya

sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan

tanah pada akuifer ini disebut water table (preatiklevel), yaitu permukaan

air yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer.

3. Akuifer Semi Tertekan (Semi confined Aquifer) yaitu akuifer yang

seluruhnya jenuh air, dimana bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi

lolos air dibagian bawahnya merupakan lapisan kedap air.

4. Akuifer Semi Bebas (Semi Unconfined Aquifer) yaitu akuifer yang bagian

bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan bagian atasnya

merupakan material berbutir halus, sehingga pada lapisan penutupnya

masih memungkinkan adanya gerakan air. Dengan demikian akuifer ini

merupakan peralihan antara akuifer bebas dengan akuifer semi tertekan.

2.4 Intrusi Air Laut

Intrusi air laut adalah suatu peristiwa penerobosan atau merembesnya air laut ke

lapisan tanah sehingga terjadi pencampuran antara air laut dengan air tanah . Air

tanah tawar mengalir ke laut lewat akifer-akifer di daerah pantai yang

berhubungan dengan laut dalam keadaan alami. Tetapi karena meningkatnya

kebutuhan akan air tawar, maka aliran air tawar kearah laut telah menurun, atau

bahkan sebaliknya air laut mengalir masuk ke dalam akifer air tawar di daratan,

karena muka air tanah telah berada di bawah muka air laut yang disebabkan oleh

pengambilan air yang berlebihan. Kejadian ini dinamakan intrusi air laut. Jika air

laut tersebut telah mengalir ke dalam sumur-sumur di daratan, maka penyediaan

air menjadi tidak berguna, karena akifer telah dicemari oleh air asin, yang untuk

Intrusi air laut daerah pantai merupakan suatu proses penyusupan air asin

dari laut ke dalam air tanah tawar di daratan. Zona pertemuan antara air asin

dengan air tawar disebut interface. Pada kondisi alami, air tanah akan mengalir

secara terus menerus ke laut. Berat jenis air asin sedikit lebih besar daripada berat

jenis air tawar, maka air laut akan mendesak air tawar di dalam tanah lebih ke

hulu. Tetapi karena tinggi tekanan piezometric air tanah lebih tinggi daripada

muka air laut, desakan tersebut dapat dinetralisir dan aliran air yang terjadi adalah

dari daratan kelautan sehingga terjadi keseimbangan antara air laut dan air tanah,

sehingga tidak terjadi intrusi air laut.

Intrusi air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Aktivitas Manusia

Aktivitas manusia terhadap lahan maupun sumber daya air tanpa

mempertimbangkan kelestarian alam tentunya dapat menimbulkan banyak

dampak lingkungan. Bentuk aktivitas manusia yang berdampak pada sumber daya

air terutama intusi air laut adalah pemompaan air tanah (pumping well) yang

berlebihan dan keberadaanya dekat dengan pantai. Hal ini perlu diperhatikan

sehingga segala bentuk aktivitas manusia pada daerah tersebut perlu dibatasi dan

dikendalikan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

b. Faktor Batuan

Batuan penyusun akuifer pada suatu tempat yang lain, apabila batuan penyusun

berupa pasir akan menyebabkan air laut lebih mudah masuk ke dalam air tanah.

Kondisi ini diimbangi dengan kemudahan pengendalian intrusi air laut dengan

banyak metode. Sifat yang sulit untuk melepas air adalah lempung sehingga

intrusi air laut yang telah terjadi akan sulit untuk dikendalikan atau diatasi.

c. Fluktuasi Air tanah di Daerah Pantai

Apabila fluktuasi air tanah tinggi maka kemungkinan intrusi air laut lebih mudah

terjadi pada kondisi air tanah berkurang. Rongga yang terbentuk akibat air tanah

cekungan/rongga air tanah. Apabila fluktuasinya tetap maka secara alami akan

membentuk interfaceyang keberadaannya tetap.

d. Karakteristik Pantai

Pantai berbatu memiliki pori-pori antar batuan yang lebih besar dan bervariasi

sehingga mempermudah air laut masuk kedalam air tanah. Pengendalian air laut

membutuhkan biaya yang besar karena metode ini sulit. Metode yang mungkin

dilakukan hanya injection well pada pesisir yang letaknya agak jauh dari pantai,

dan tentunya materialnya berupa pasiran. ( Setyawan,2000).

2.4.1 Air tanah bebas di pantai

Percampuran air asin dan air tawar dalam sebuah sumur dapat terjadi dalam

hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar sumur terletak di bawah perbatasan antara air asin dan air tawar

2. Permukaan air dalam sumur selama pemompaan menjadi lebih rendah dari

permukaan air laut, sehingga daerah pengaruhnya mencapai tepi pantai.

3. Keseimbangan perbatasan antara air asin dan air tawar tidak dapat

dipertahankan. Perbatasan itu dapat naik secara abnormal yang disebabkan

oleh penurunan permukaan air di dalam sumur selama pemompaan.

Mengingat sumur di tepi pantai itu tidak dapat dipergunakan kembali

setelah dimasuki air asin, maka harus diperhatikan untuk air tanah bebas seperti

yang terlihat pada Gambar 2.2.

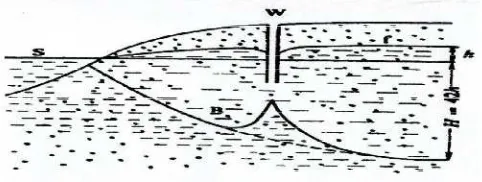

Gambar 2.2 Hukum Herzberg pada air tanah tawar dan asin dekat garis

Keterangan gambar:

s = Permukaan air laut

f = Permukaan air tanah

B = Batas antara air asin dan air tawar

W = Sumur

Jika batas antara air asin dan air tawar berada dalam keseimbangan yang

statis, maka untuk zone air tanah bebas di pantai dengan permebabilitas yang

kira-kira merata, berlaku persamaan :

ρH = ρо (H + h) (2.1)

H = h (2.2)

Dengan,

ρo : kerapatan air tawar (gr/cm3) ρ : kerapatan air asin(gr/cm3)

h : Tinggi dari permukaan air asin ke permukaan air tawar (m)

H : Dalam dari permukaan laut ke batas antara air asin dengan air tawar(m)

Untuk ρo = 1.00 (gr/cm3) , ρ = 1.024 (gr/cm3) diperoleh,

H = 42 h (2.3)

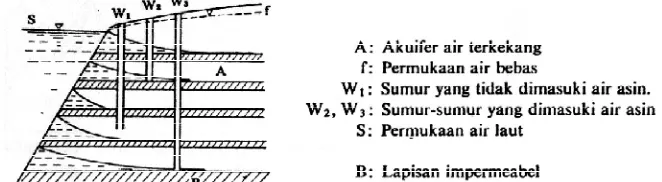

2.4.2 Air tanah terkekang di Pantai

Perbatasan antara air asin dan air tawar dalam akuifer terkekang ditentukan oleh

dalamnya akuifer, permeabilitas, besar tekanan dan lain-lain. Jadi meskipun

sumur itu dalam dan terletak di tepi pantai, tidak akan terdapat pencampuran air

asin. Tetapi kadang-kadang percampuran itu dapat terjadi meskipun sumur itu

dangkal dan cukup jauh di tepi pantai. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 2.3.

tanah terkekang dilapisan yang dalam itu rendah, maka kecepatan penerobosan air

asin juga rendah. Jika terjadi penerobosan air yang semakin besar kemungkinan

akan terjadi intrusi akibat masuknya air asin atau air laur melewati tiap lapisan

akuifer.

Gambar 2.3 Penerobosan air asin pada air terkekang (sumber :

Sasrodarsono dan Takeda, 1993)

Dibandingkan pengaruh kedalaman serta volume air dalam sumur dari

sumber pencemaran, kondisi akuifer secara keseluruhan merupakan faktor yang

berpengaruh terhadap proses pencemaran air tanah. Faktor yang

mempengaruhinya antara lain arah aliran tanah dalam akuifer, macam dan jumlah

serta sifat bahan pencemar dalam akuifer berikut interaksi antara bahan pencemar

itu sendiri di dalam akuifer. (Soekardi,1990)

2.5 Pengambilan air tanah melalui air sumur

Sumur merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang

tinggal di daerah pedesaan maupun diperkotaan Indonesia. Secara teknis dapat

dibagi menjadi 2 jenis yaitu sumur dangkal dan sumur dalam. Dimana setiap jenis

sumur tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan setiap jenis sumur tersebut.

2.5.1 Sumur dangkal (shallow well)

Cara pengambilan air tanah yang paling tua dan sederhana adalah dengan

permukaan air tanah. Jumlah air yang dapat diambil dari sumur gali

biasanya terbatas, dan air yang diambil adalah air dangkal. Untuk

pengambilan air yang lebih besar diperlukan luas dan kedalaman galian

yang lebih besar. Kedalaman sumur gali tergantung lapisan tanah,

ketinggian dari permukaan air laut, dan ada tidaknya air bebas di bawah

lapisan tanah. Sumur gali biasanya dibuat dengan kedalaman tidak lebih

dari 5-8 meter di bawah permukaan tanah. Cara ini cocok untuk daerah

pantai dimana air tanah berada di atas air asin.

Berdasarkan jenis tanah dan kedalaman, air bebas sumur gali dapat

diperoleh sebagai berikut:

1. Tanah berpasir : Sumur gali cukup 6-8 m telah memperoleh air bebas.

2. Tanah liat : kedalaman sumur ≥ 12 m baru memperoleh air bebas.

3. Tanah kapur : Umumnya sumur gali harus ≥ 40 m baru diperoleh air bebas.

Keadaan atau sifat air sumur gali antara lain:

1. Ketinggian air bebas umumnya sekitar 1-3 m dari dasar sumur.

2. Ketinggian air bebas bervariasi, tergantung jumlah air yang diambil dan

tergantung musim.

3. Rasa dan warna air tergantung jenis tanah yang ada, tanah sawah airnya

kekuning-kuningan, tanah berpasir airnya jernih dan rasanya sejuk, tanah

liat rasanya sedikit sepat, tanah kapur airnya terasa sedikit sepat dan

warnanya kehijau-hijauan dan tanah gambut airnya berwarna

kemerah-merahan seperti teh dan rasanya asam.

4. Mudah tercemar oleh karena kelalaian dalam menutup mulut sumur.

5. Mengandung alga dalam jumlah sedikit.

2.5.2 Sumur dalam (deep well)

Pengambilan air tanah dilakukan dengan membuat sumur dalam (deep

well) atau yang lazim disebut sumur bor.

Kedalaman sumur bor berdasarkan struktur dan lapisan tanah:

1. Tanah berpasir : biasanya kedalaman 30-40 m sudah memperoleh air.

Biasanya airnya naik 5-7 m dari permukaan tanah.

2. Tanah liat/padas: biasanya kedalaman 40-60 m akan diperoleh air yang

baik dan air akan naik mencapai 7 m dari permukaan tanah.

3. Tanah berkapur: biasanya sumur dengan kedalaman di atas 60 m

kemungkinan baru mendapat air dan apabila ada air, airnya sukar/tidak

bias naik ke atas dengan sendirinya.

4. Tanah berbukit: biasanya sumur dibuat diatas 100 m atau diatas 200 m

kemungkinan tipis sekali untuk memperoleh air. Air yang diperoleh

sukar/tidak bias naik ke atas dengan sendirinya.

Keadaan/sifat air sumur bor:

1. Airnya jernih dan rasa sejuk.

2. Pencemaran air tidak terjadi/sukar terjadi.

3. Jumlah bakteri jauh lebih kecil dari sumur gali.

4. Jumlah algae dalam air sumur bor jauh lebih banyak dibanding dengan air

sumur gali.

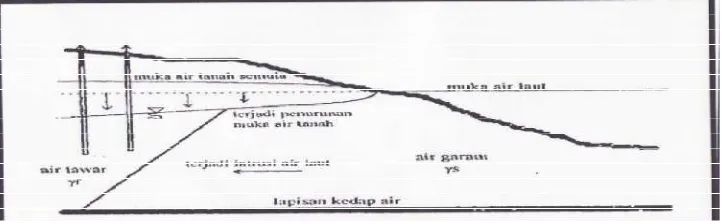

Air tanah yang disedot secara besar-besaran sehingga terjadi ketidak

seimbangan antara pengambilan/ pemanfaatan dengan pembentukan air tanah. Hal

ini dapat menyebabkan menurunkan air tanah, di daerah pesisir penurunan

permukaan air tanah akan mengakibatkan perembesan air laut ke daratan (intrusi),

karena tekanan air tanah menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan air

Gambar 2.4. Kondisi dimana intrusi air laut terjadi karena

keseimbangan terganggu akibat pengambilan air. (Todd,1974)

2.6 Permeabilitas dan Porositas

Keadaan material bawah tanah sangat mempengaruhi aliran dan jumlah air tanah.

Jumlah air tanah yang dapat di simpan dalam batuan dasar, sedimen dan tanah

sangat bergantung pada permeabilitas. Permeabilitas merupakan kemampuan

batuan atau tanah untuk melewatkan atau meloloskan air. Air tanah mengalir

melewati rongga-rongga yang kecil, semakin kecil rongganya semakin lambat

alirannya. Jika rongganya sangat kecil, akan mengakibatkan molekul air akan

tetap tinggal. Kejadian semacam ini terjadi pada lempung.

Porositas juga sangat berpengaruh pada aliran dan jumlah air tanah.

Porositas adalah jumlah atau persentase pori atau rongga dalam total volume

batuan atau sedimen. Porositas dapat di bagi menjadi dua yaitu porositas primer

dan porositas sekunder. Porositas primer adalah porositas yang ada sewaktu bahan

tersebut terbentuk sedangkan porositas sekunder di hasilkan oleh retakan-retakan

dan alur yang terurai. Pori-pori merupakan ciri batuan sedimen klastik dan bahan

butiran lainnya. Pori berukuran kapiler dan membawa air yang disebut air pori.

Aliran melalui pori adalah laminer.

Tanah berbutir halus mempunyai porositas yang lebih besar dibandingkan

dengan tanah berbutir kasar. Porositas pada material seragam lebih besar

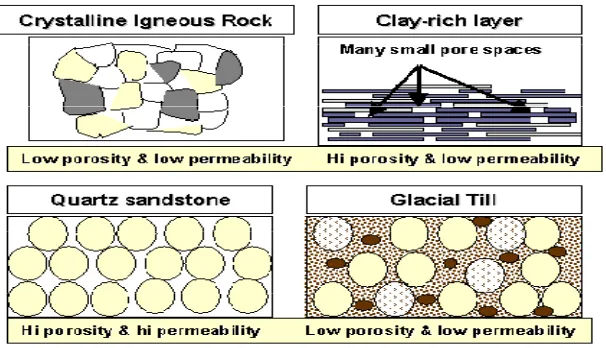

Gambar 2.5 Permeabilitas dan Porositas

Menurut Tood (1980), permeabilitas merupakan suatu ukuran kemudahan

aliran melalui suatu media porous. Permeabilitas(permaebility) adalah kapasitas

batuan untuk meloloskan fluida sangat beragam dari viskositas fluida, tekanan

hidrostatik, ukuran bukaan dan terutama adalah tingkat bukaan yang saling

terhubung(porositas efektif). Jika rongga pori sangat kecil, maka batuan dapat

mempunyai porositas yang tinggi tetapi permeabilitasnya rendah karena air sukar

melewati bukaan yang kecil.

Sedangkan parameter permeabilitas merujuk hanya pada sifat-sifat batuan

dan merupakan parameter yang menunjukkan beberapa besar luas area batuan

yang dapat dilalui oleh fluida. Perkiraan rata-rata porositas dan permeabilitas

berbagai tipe batuan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 porositas dan permeabilitas beberapa tipe batuan

Tipe Batuan Porositas (%) Permeabilitas (m/hari)

Lempung

Pasir

Kerikil

45

35

25

0,0004

41

Kerikil dan pasir

Sumber : Linsley dan Franzini, 1990

Lempung mempunyai kerapatan porositas yang tinggi sehingga tidak dapat

meloloskan air, batuan yang mempunyai porositas antara 5 – 20 % adalah batuan

yang dapat meloloskan air dan air yang melewatinya dapat ditampung.

2.7 Sifat Listrik Pada Batuan

Dari semua sifat fisika batuan dan mineral, resistivitas memperlihatkan variasi

harga yang sangat banyak. Pada mineral-mineral logam, harganya berkisar pada

10−8Ωm hingga 107Ωm. Begitu juga pada batuan-batuan lain, dengan komposisi yang bermacam-macam akan menghasilkan range resistivitas yang bervariasi

pula. Sehingga range resistivitas maksimum yang mungkin adalah dari 1,6 x 10−8 (perak asli) hingga 1016Ωm (belerang murni).

Konduktor biasanya didefinisikan sebagai bahan yang memiliki resistivitas

kurang dari 10−8Ωm , sedangkan isolator memiliki resistivitas lebih dari107Ωm. Dan di antara keduanya adalah bahan semikonduktor. Di dalam konduktor berisi

banyak elektron bebas dengan mobilitas yang sangat tinggi. Sedangkan pada

semikonduktor, jumlah elektron bebasnya lebih sedikit. Isolator dicirikan oleh

ikatan ionik sehingga elektron-elektron valensi tidak bebas bergerak.

Secara umum, berdasarkan harga resistivitas listriknya, batuan dan mineral

dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut (Telford, 1990) , yaitu:

1. Konduktor baik : 10−8< ρ <1Ωm

Kebanyakan mineral membentuk batuan penghantar listrik yang tidak

baik, resistivitas yang terukur pada material bumi utamanya ditentukan oleh

pergerakan ion-ion bermuatan dalam pori-pori fluida. Air tanah secara umum

berisi campuran terlarut yang dapat menambah kemampuannya untuk menghantar

listrik, meskipun air tanah bukan konduktor listrik yang baik. Nilai resistivitas

batuan / material tidak selalu sama. Nilai resistivitas masing – masing tiap batuan

yang sama belum tentu memiliki harga resistivitas yang sama, dan sebaliknya

harga resistivitas yang sama dapat dimiliki oleh batuan yang berbeda. Nilai

resistivitas material – material atau batuan bumi dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2 Resistivitas Kelistrikan Batuan

Material Tahanan Jenis (ohm meter)

Sandstones (Batu Pasir) 200 – 8.000

Shales (Batu Tulis) 20 – 20.000

Sand (Pasir) 1 – 1.000

Clay (Lempung) 1 – 100

Ground Water (Air Tanah) 0,5 – 300

Sea Water (Air Laut) 0,2

Dry Gravel ( Kerikil Kering) 600 – 10.000

Alluvium (alluvium) 10 – 800

Gravel (Kerikil) 100 – 600

Air dalam akuifer alluvial 20 – 30

Pasir dan kerikil terendam dalam air laut 0,5 – 5

Sumber : Telford,1990

Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tidaklah

sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan jenis tanah adalah :

a. Keadaan struktur tanah antara lain ialah struktur geologinya, seperti tanah

liat, tanah rawa, tanah berbatu, tanah berpasir dan sebagainya.

b. Unsur kimia yang terkandung dalam tanah, seperti garam, logam, dan

mineral-mineral lainnya.

c. Keadaan iklim, basah atau kering.

d. Temperatur tanah dan jenis tanah.

2.7.1 Pengaruh Keadaan Struktur Tanah

Tahanan jenis tanah bervariasi dari 500 sampai 50000 Ohm per cm3. Kadang – kadang harga ini dinyatakan dalam Ohm-cm. Pernyataan Ohm-cm

merepresentasikan tahanan di antara dua permukaan yang berlawanan dari suatu

volume tanah yang berisi 1 cm3. Kesulitan yang biasa dijumpai dalam mengukur tahanan jenis tanah adalah bahwa dalam kenyataannya komposisi tanah tidaklah

homogen pada seluruh volume tanah, dapat bervariasi secara vertikal maupun

horizontal, sehingga pada lapisan tertentu mungkin terdapat dua atau lebih jenis

tanah dengan tahanan jenis yang berbeda. Untuk memperoleh harga sebenarnya

dari tahanan jenis tanah, harus dilakukan pengukuran langsung ditempat dengan

memperbanyak titik pengukuran.

2.7.2 Pengaruh Unsur Kimia

Untuk mendapatkan tahanan jenis tanah yang lebih rendah, komposisi kimia tanah

diubah dengan memberikan garam pada tanah dekat elektroda pembumian. Cara

ini hanya baik untuk sementara sebab proses penggaraman harus dilakukan secara

Cara lain untuk mendapatkan tahanan jenis tanah yang rendah adalah

dengan memberikan air atau membasahi tanah. Harga tahanan jenis tanah pada

kedalaman yang terbatas sangat tergantung dengan keadaan cuaca. Untuk

mendapatkan tahanan jenis tanah rata-rata untuk keperluan perencanaan, maka

diperlukan penyelidikan atau pengukuran dalam jangka waktu tertentu.

2.7.3 Pengaruh Iklim

Untuk mengurangi variasi tahanan jenis tanah akibat pengaruh musim,

pembumian dapat dilakukan dengan menanam elektroda pembumian sampai

mencapai kedalaman di mana terdapat air tanah. Kadangkala kelembaban dan

temperatur bervariasi di sekitar elektroda pembumian sehingga harga tahanan

jenis tanah harus diambil untuk keadaan yang paling buruk, yaitu pada keadaan

tanah kering dan dingin.

Tahanan jenis tanah akan dipengaruhi pula oleh besar kecilnya konsentrasi

air tanah atau kelembaban tanah jika konduktivitas tanah semakin besar maka

tahanan jenis tanah semakin kecil.

2.7.4 Pengaruh Temperatur Tanah

Temperatur tanah sekitar elektroda pembumian juga berpengaruh pada besarnya

tahanan jenis tanah. Hal ini terlihat sekali pengaruhnya pada temperature di bawah

titik beku air (0oC). Di bawah harga ini penurunan temperatur yang sedikit saja akan menyebabkan kenaikan harga tahanan jenis tanah dengan cepat.

Gejala di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :pada temperatur di bawah

titik beku air (0oC) , air di dalam tanah akan membeku, molekul-molekul air dalam tanah sulit untuk bergerak, sehingga daya hantar listrik tanah menjadi

molekul-molekul dan ion-ion bebas bergerak sehingga daya hantar listrik tanah

menjadi besar atau tahanan jenis tanah turun.

2.8 Metode Geolistrik Resistivitas

Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika untuk menyelidiki kondisi

bawah permukaan yaitu mempelajari sifat aliran listrik di bawah permukaan bumi

dan bagaimana mendeteksinya. Metode ini tergolong kepada metoda tidak

langsung dan sering digunakan pada tahapan pendahuluan (reconnaissance).

Pendeteksian meliputi pengukuran medan potensial, arus listrik, dan medan

elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah (metoda pasif) maupun akibat

penginjeksian arus ke dalam bumi (metode aktif) dari permukaan.

Metode geolistrik resistivitas adalah salah satu metode yang cukup banyak

digunakan dalam dunia eksplorasi khususnya eksplorasi air tanah karena

resistivitas dari batuan sangat sensitif terhadap kandungan airnya dimana bumi

dianggap sebagai sebuah resistor.

Metode geolistrik resistivitas atau tahanan jenis merupakan salah satu dari

jenis metode geolistrik yang digunakan untuk mempelajari keadaan bawah

permukaan dengan cara mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan di bawah

permukaan bumi. Metode Geolistrik Resistivitas atau tahanan jenis dapat

mengetahui karakteristik lapisan batuan bawah permukaan sampai kedalaman

sekitar 300 m sangat berguna untuk mengetahui kemungkinan adanya lapisan

akuifer yaitu lapisan batuan yang merupakan lapisan pembawa air. Umumnya

yang dicari adalah “confind aquifer” yaitu lapisan akuifer yang diapit oleh batuan

kedap air (misalnya lapisan lempung) pada bagian bawah dan bagian atas.

“Confined” akuifer ini mempunyai “recharge” yang relatif jauh, sehingga

ketersediaan air tanah di bawah titik bor tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca

setempat. Selain itu keunggulan metode geolistrik bisa juga untuk mendeteksi

Selain itu, kegunaan metode geolistrik didalam geofisika eksplorasi adalah

digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain :

1. Memetakan sumber air tanah dangkal dan dalam.

2. Memetakan dan mencari jalur pipa bawah tanah.

3. Memetakan situs atau candi yang masih terpendam.

4. Memetakan sungai bawah tanah.

5. Memetakan intrusi air laut ke daratan.

6. Memetakan perembesan limbah cair.

7. Memetakan penyebaran batubara.

8. Memetakan sumber panas bumi, dll.

Metode Geolistrik resistivitas dilakukan dengan cara menginjeksikan arus

listrik ke permukaan bumi yang kemudian diukur beda potensial diantara dua

buah elektrode potensial. Pada keadaan tertentu, pengukuran bawah permukaan

dengan arus yang tetap akan diperoleh suatu variasi beda tegangan yang berakibat

akan terdapat variasi resistansi yang akan membawa suatu informasi tentang

struktur dan material yang dilewatinya. Prinsip ini sama halnya dengan

menganggap bahwa material bumi memiliki sifat resistif atau seperti perilaku

resistor, dimana material-materialnya memiliki kemampuan yang berbeda dalam

menghantarkan arus listrik

Elektroda yang di injeksikan ke bumi akan membentuk ilustrasi garis

ekuipotensial yang terjadi akibat injeksi arus ditunjukkan pada dua titik arus yang

Gambar 2.6 Pola aliran arus dan bidang ekipotensial antara dua elektroda arus

dengan polaritas berlawanan

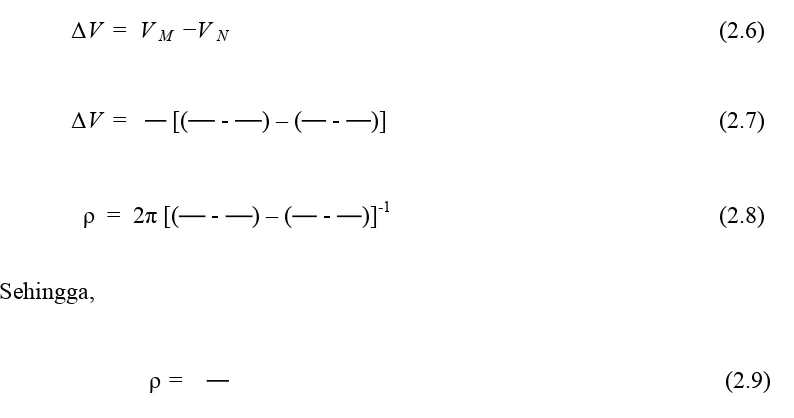

Beda potensial yang terjadi antara MN yang disebabkan oleh injeksi arus

pada AB adalah :

ΔV = V M −V N (2.6)

ΔV = [( - ) – ( - )] (2.7)

ρ = 2π[( - ) – ( - )]-1 (2.8)

Sehingga,

ρ = (2.9)

dengan AM, BM, AN , BN adalah jarak dari elektroda arus dengan elektroda

potensial, I arus dalam Ampere, ΔV beda potensial dalam Volt, ρ tahanan jenis dalam Ohm meter dan kfaktor geometri elektroda dalam meter.

Maka

k= 2π [( - ) – ( - )]-1 (2.10)

k merupakan faktor koreksi geometri dari konfigurasi elektroda potensial dan

elektroda arus.

Metode geolistrik resistivitas merupakan metode geolistrik yang

mempelajari sifat resistivitas (tahanan jenis) listrik dari lapisan batuan di dalam

bumi. Metode resistivitas umumnya digunakan untuk eksplorasi dangkal, sekitar

300 – 500 m. Pada metode ini arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua

dapat dihitung variasi harga resistivitas pada lapisan permukaan bumi di bawah

titik ukur (Sounding point).

Terkait dengan sifat resistivitas listrik, lapisan akifer merupakan lapisan

batuan yang memiliki rentang nilai tahanan jenis 1-108 Ωm. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain: komposisi litologi, kondisi batuan, komposisi mineral

yang dikandung, kandungan benda cair. Air alam mengandung zat padat terlarut

yang berasal dari mineral dan garam-garam yang terlarut ketika air mengalir di

bawah atau di permukaan tanah. Apabila air dicemari oleh limbah yang berasal

dari industri pertambangan dan pertanian, kandungan zat padat tersebut akan

meningkat. (Telford,1990)

Konduktivitas atau lebih dikenal dengan sebutan Daya Hantar Listrik

(DHL) adalah suatu besaran yang menunjukkan banyaknya ion-ion terlarut dalam air yang dapat menghantarkan arus listrik sebesar 1μvolt pada bidang lapisan metal seluas 1 cm2. Sifat ini dipengaruhi oleh jumlah kandungan yang disebut sebagai ion bebas.

Metode geolistrik resistivitas didasarkan pada anggapan bahwa bumi

mempunyai sifat homogen isotropis. Pada kenyataannya bumi terdiri dari

lapisan-lapisan bebatuan dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda, sehingga potensial

yang terukur dipengaruhi oleh lapisan-lapisan tersebut dan menyebabkan nilai

tahanan jenis yang terukur tergantung pada jarak elektroda. Nilai tahanan jenis

yang terukur bukanlah tahanan jenis yang sebenarnya melainkan tahanan jenis

semu (ρa) yang dipengaruhi dari beberapa factor yang mengakibatkan nilainya

tahanannya bukan tahanan sebenarnya. (Reynold, 1997)

2.9 Resistivitas Semu

Pengukuran resistivitas dilakukan terhadap permukaan bumi yang di

anggap sebagai suatu medium yang homogen isotropis. Pada kenyataannya, bumi

maupun horisontal. Akibatnya objek batuan yang tidak homogen dan beragam

akan memberikan harga resistivitas yang beragam pula. Sehingga resistivitas yang

diukur adalah resistivitas semu. Harga tahanan jenis semu ini tergantung pada

tahanan jenis lapisan–lapisan pembentuk formasi dan konfigurasi elektroda yang

digunakan.

Hasil pengukuran langsung dilapangan inilah yang dinamakan resistivitas

semu(ρα) yang hasilnya merupakan besaran rata-rata dari nilai-nilai resisivitas

medium yang berbeda-beda tersebut. Dari persamaan (2.8), nilai resistivitas

semunya dapat ditentukan sebesar,

=

2 ∆(2.11)

Dari persamaan (2.9) kelompok parameter yang berdimensi jarak dinotasikan

sebagai kyang disebut faktor geometri,

= 1

kmerupakan suatu tetapan, dan nilainya tergantung pada susunan elektroda yang

digunakan dalam pengukuran. Dengan demikian persamaan (2.11) dapat ditulis

menjadi,

ρ = (2.13)

Karena bumi tidak homogen, maka nilai resistivitas tiap lapisannya berbeda-beda.

Resistivitas semu merupakan resistivitas dari suatu medium fiktif yang ekivalen

dengan medium berlapis yang ditinjau. Pada pengukuran geolistrik yang

dilakukan pada medium non homogen (resistivitas bervariasi secara vertical atau

Gambar 2.7 Konsep resistivitas semu pada medium berlapis

Misalnya medium yang ditinjau terdiri dari dua lapisan dengan nilai

resistivitas lapisan pertama adalah 1dan nilai resistivitas lapisan kedua adalah 2 dengan 1 > 2. Arus yang mengalir antara elektroda A dan B akan mempunyai kelengkungan-kelengkungan berbeda tiap lapisan-lapisan. Dalam pengukuran,

medium ini dianggap sebagai medium satu lapis homogen yang memiliki satu

harga resistivitas, yaitu resistivitas semu α. Konduktansi lapisan fiktif ini sama

dengan jumlah konduktansi masing-masing lapisan. Dengan menggunakan

konfigurasi elektroda tertentu, nilai K dapat ditentukan, beda tegangan dan arus

yang dimasukkan ke dalam tanah dapat diukur, dengan demikian resistivitas semu

dapat dihitung.

Dengan mengubah jarak antar elektroda untuk kepentingan eksplorasi

dapat diperoleh berbagai variasi nilai tahanan jenis terhadap kedalaman. Hasil

pengukuran di lapangan sesudah dihitung nilai tahanan jenisnya merupakan fungsi

dari konfigurasi elektroda dan berkaitan dengan kedalaman penetrasinya. Semakin

panjang rentang antar elektroda, semakin dalam penetrasi arus yang diperoleh

yang ditentukan oleh kuat arus yang dialirkan melalui elektroda arus.

(Santoso,2002).

Beberapa hal yang mempengaruhi nilai resistivitas semu adalah sebagai

1. Ukuran butir penyusun batuan, semakin kecil besar butir maka kelolosan

arus akan semakin baik, sehingga mereduksi nilai tahanan jenis.

2. Komposisi mineral dari batuan, semakin meningkat kandungan mineral clay

akan mengakibatkan menurunnya nilai resisivitas.

3. Kandungan air, air tanah atau air permukaan merupakan media yang

mereduksi nilai tahanan jenis.

4. Kelarutan garam dalam air di dalam batuan akan mengakibatkan

meningkatnya kandungan ion dalam air sehingga berfungsi sebagai

konduktor.

5. Kepadatan, semakin padat batuan akan meningkatkan nilai resistivitas.

2.10 Jenis – Jenis Konfigurasi Metode Geolistrik Resistivitas

Berdasarkan letak elektroda potensial dan elektroda arusnya, pada

konfigurasi metode resistivitas tahanan jenis dikenal beberapa jenis konfigurasi

diantaranya : konfigurasi Wenner, konfigurasi Wenner-Sclumberger, konfigurasi

dipole-dipole, konfigurasipole-poledan lain-lain

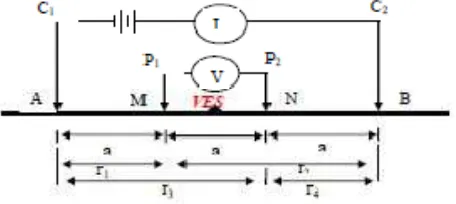

2.10.1 Konfigurasi Wenner

Konfigurasi Wenner merupakan salah satu konfigurasi yang sering digunakan

dalam eksplorasi geolistrik dengan susunan jarak spasi sama panjang dimana (r1 =

r4 = a dan r2 = r3 = 2a). Jarak antara elektroda arus (C1dan C2) adalah tiga kali jarak elektroda potensial.

Untuk susunan elektroda Wenner merupakan susunan elektroda yang

frelatif kurang fleksibel karena setiap pemindahan elektoda arus AB, elektroda

potensial MN juga harus dipindahkan. Pada pengukuran lapangan, elektroda arus

dan lektroda potensial terletak pada satu garis lurus. Elektroda arus AB berjarak

tiga kali elektroda potensial MN, untuk kemudian pengukuruan dilakukan, dan

dengan elektroda MN juga harus dipindahkan hingga jarak ABN tiga kali MN

terpenuhi. Demikian dilakukan hingga target kedalaman yang hendak diukur

terpenuhi.

Keuntungan dan keterbatasan metode Wenner yaitu sensitif terhadap

perubahan lateral setempat, jarak elektroda arus dan potensial relatif. Dalam

menggunakan metode ini lebih membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih

banyak. Pola susunan Wenner dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Elektroda arus dan potensial pada konfigurasi Wenner

2.10.2 Konfigurasi Wenner – Schlumberger

Metoda ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam pengukuran

resistivitas perlapisan batu atau tanah dibawah permukaan tanah dengan susunan

elektroda Wenner – Schumberger untuk eksplorasi awal air tanah dengan

mempelajari geologi bawah permukaan dan menduga air tanah berdasarkan nilai

reistivitasnya.

Susunan elektroda Schlumberger merupakan susunan elektroda yang

paling fleksibel digunakan dan banyak diterapkan dilapangan karena mudah dan

cepat serta memberikan hasil yang baik. Pada pengukuran lapangan, elektroda ar

us dan elektroda potensial terletak pada satu garis lurus. Elektoda arus atau AB

dan elektroda potensial atau MN ditempatkan pada jarak tertentu, untuk kemudian

pengukuran dilakukan dan didapatkan harga tahanan jenis semu (ρa) untuk jarak

lebih lebar atau menjauhi

dilakukan kembali. Pola sususnan Sclumberger dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Keuntungan dan keterbatasan pola bentangan Schlumberger adalah :

Pengukuran kurang

perubahan vertikal sehingga dianjurkan untuk

Pada akuisi data

dipindahkan hingga mengurangi tenaga dan waktu kerja.

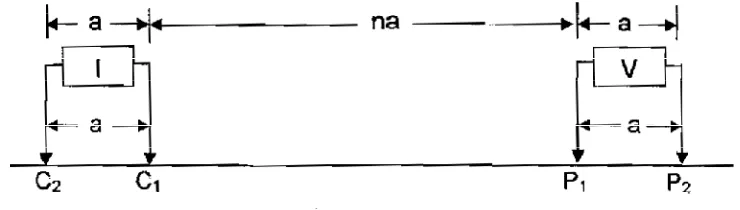

Gambar 2.9 Pengaturan elektroda konfigurasi Wenner

Keterangan gambar :

r1 = na

r2 = na + a

r3 = na + a

r4 = na

maka diperoleh nilai dari faktor geometri ya

k= 2π

Dengan memasukkan

konfigurasi Wenner –

k = π n (n + 1) a dengan :

menjauhi titik O sedangkan elektroda MN tetap dan

lakukan kembali. Pola sususnan Sclumberger dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Keuntungan dan keterbatasan pola bentangan Schlumberger adalah :

Pengukuran kurang sensitif terhadap perubahan lateral namun

perubahan vertikal sehingga dianjurkan untuk penyelidikan dalam.

akuisi data lapangan, elektroda – elektroda tidak

dipindahkan hingga mengurangi tenaga dan waktu kerja.

Gambar 2.9 Pengaturan elektroda konfigurasi Wenner – Schlumberger

Keterangan gambar :

maka diperoleh nilai dari faktor geometri yaitu :

π [( - ) – ( - )]-1

memasukkan nilai dari r1, r2,r3 dan r4 maka diperoleh faktor

– Schlumberger yaitu :

π n (n + 1) a

tetap dan pengukuran

lakukan kembali. Pola sususnan Sclumberger dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Keuntungan dan keterbatasan pola bentangan Schlumberger adalah :

lateral namun baik untuk

penyelidikan dalam.

tidak terlalu sering

Schlumberger

(2.14)

diperoleh faktor geometri

n = jumlah spasi ke – n (1, 2,3, 4....dst)

a = jarak elektroda

2.10.3 Konfigurasi Dipole-Dipole

Untuk susunan elektroda dipole-dipole jarang digunakan karena sulitnya

penerapan dilapangan. Pola ini biasanya diterapkan secara baku untuk pengukuran

geofisika polarisasi imbas. Pada pengukuran lapangan, elektroda arus terletak

salaing berdekatan dan sama halnya untuk elektroda potensial yang juga

berdekatan. Benytangan elektoda arus AB berjarak sama dengan bentangan

elektroda potensial MN.

Sedangkan jarak AB terhadap MN tertentu dan merupakan kelipatan

bilangan n jarak AB atau MN. Setelah pengukuran, pemindahan elektroda

dilakukan untuk memperbesar jarak AB terhadap MN sedangkan jarak antar

elektroda tetap hingga yang berubah adalah nilai n nya. Demikian terus dilakukan

hingga target kedalam yang hendak diukur tertenuhi, pola susunan konfigurasi

dipole-dipole dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.10 Konfigurasi Dipole-Dipole (Loke, 2000)

Keuntungan dan keterbatasan metode dipole-dipole yaitu kurang sensitif

digunakan untuk target yang berlapis, membutuhkan waktu yang lama dalam

menyurvei. Nilai sensitivitas terbesar pada konfigurasi ini terletak antara