BENTUK ADAPTASI SOSIO-EKOLOGI DAERAH RAWAN LONGSOR

(Kasus Kampung Sirnagalih, Desa Sukaraksa,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

SUKMA TARONIARTA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Kelembagaan Lokal : Bentuk Adaptasi Sosio-Ekologi Daerah Rawan Longsor (Kasus Kampung Sirnagalih, Desa Sukaraksa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2012

ABSTRACT

SUKMA TARONIARTA. 2012. Local Institution: A Form of Socio-Ecological Adaptation in Landslide-Prone Areas (A Case of Landslide-Prone Community in Sukaraksa Village, Bogor Regency, West Java Province). Supervised by NURMALA K. PANDJAITAN and FREDIAN TONNY.

Landslides have damaged the cultivated land, settlements, and other infrastructures. Such damages have led the people to make adaptation as a survival strategy. The objective of this study are to describe and analyze: (1) the reality of landslides, (2) the people perceptions of both environment and their ability as well as self-confidence (3) the shapes of socio-ecological adaptation landslide-prone, and (4) the local institutions of landslides areas. The location of this study in Sirnagalih Kampong, Sukaraksa Village, Bogor Regency, West Java. The study used a combination of two techniques of data collection: a quantitative technique to measure perception, and a qualitative technique to explore the reality of landslides, the forms of socio-ecological adaptation and the local institutions of landslide communities. The result of this study reveals that the reality of landslides-prones have changed the people perceptions about environment, and pushed the shapes of socio-ecological adaptation. Further, the shape of adaptation is followed by the norms to manage and use the natural resources. Besides, the shapes of adaptation affect the availability of local institutions in landslide-prones communities.

RINGKASAN

SUKMA TARONIARTA. 2012. Kelembagaan Lokal : Bentuk Adaptasi Sosio-Ekologi Daerah Rawan Longsor (Kasus Kampung Sirnagalih, Desa Sukaraksa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Dibimbing oleh NURMALA K. PANDJAITAN dan FREDIAN TONNY.

Dampak peristiwa longsor atau pergerakan tanah adalah terjadinya kerusakan pada lahan garapan, pemukiman serta sarana infrastruktur lainnya. Kerusakan tersebut membawa perubahan yang menuntut masyarakat pada daerah rawan longsor untuk melakukan tindakan adaptasi sebagai strategi bertahan hidup. Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi maka dibutuhkan kehadiran seperangkat pranata-norma (kelembagaan) agar kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat tetap dapat berjalan baik.

Tujuan dilakukannya kajian adalah (1) memperoleh gambaran tentang setiap kejadian longsor dan perubahan-perubahannya pada suatu daerah rawan longsor secara obyektif, reflektif, interpretatif dan decisional (ORID), (2) mengetahui persepsi warga setempat tentang fenomena longsor serta kemampuannya menanggulangi longsor, (3) mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk adaptasi sosio-ekologi pada daerah rawan longsor dan (4) mendeskripsikan sekaligus menganalisa bentuk dan peran kelembagaan lokal sebagai bentuk adaptasi sosio-ekologi pada daerah rawan longsor.

Kajian dilakukan pada Kampung Sirnagalih yang secara administratif berada di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kajian ini menggabungkan dua teknik pengambilan data yakni kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dilakukan untuk mengukur persepsi lingkungan dan kemampuan diri, dengan menggunakan metode sensus. Responden yang dipilih adalah suami atau istri dari masing-masing keluarga yang secara keseluruhan berjumlah 55 KK. Kualitatif dilakukan untuk menggali informasi tentang realitas longsor, bentuk-bentuk adaptasi sosio-ekologi, serta keberadaan pranata-norma yang menjadi bentuk kelembagaan lokal pada daerah rawan longsor. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara mendalam.

Hasil kajian menunjukkan, pertama tentang realitas longsor pada Kampung Sirnagalih yang telah terjadi selama 4 tahun terakhir. Peristiwa longsor di Sirnagalih merupakan fenomena alam yang terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Berbagai dampak dan perubahan secara sosio-ekologis telah terjadi. Upaya penanggulangan sebagai bentuk adaptasi telah dilakukan baik yang bersifat temporer maupun jangka menengah dan panjang.

adaptasi didukung oleh tingginya optimisme dan kepercayaan-keyakinan diri (self efficacy) yang kuat dalam bertahan dan menangani persoalan longsor.

Ketiga, bentuk-bentuk adaptasi ditemukan dalam 4 unsur yang menjadi inti (core) perubahan sosio-ekologi warga Sirnagalih. Empat core tersebut diawali dengan perubahan (1) teknologi yakni berubahnya teknik-cara pemanfaatan lahan serta hadirnya bantuan tempat tinggal hunian sementara (huntara). Perubahan teknologi tersebut selanjutnya mempengaruhi unsur core lainnya yakni (2) populasi dengan perubahan pola pemukiman, pola interaksi dan gaya hidup, serta arus migrasi, (3) kelembagaan ekonomi dengan perubahan sistem livelihood, pola produksi-distribusi, serta kehadiran pasar „jalan’, dan (4) organisasi sosial-politik dengan kehadiran-keberadaan peran dan aturan untuk penanggulangan bencana.

Dalam proses terbentuk dan berjalannya adaptasi, secara sosio-ekologi telah melahirkan berbagai perubahan sehingga dibutuhkan seperangkat pranata-norma agar tetap tercipta keselarasan. Pranata-pranata-norma yang dimaksud adalah rules of the games yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa norma telah hidup dan terinternalisasi dalam aktivitas keseharian sedangkan beberapa norma lainnya hadir sebagai bentuk modifikasi. Pranata-norma tersebut berjalan seiring dengan kehadiran organisasi sosial baik pada aspek sosial-ekonomi maupun pada aspek kebencanaan.

Keberadaan pranata-norma serta organisasi sosial merupakan bentuk keberadaan kelembagaan lokal pada komunitas rawan longsor di Kampung Sirnagalih. Keberadaan kedua bentuk kelembagaan lokal tersebut merupakan pondasi terbentuknya ketahanan sosial yang akan menjaga sustainabilitas kehidupan masyarakat Sirnagalih.

©

Hak Cipta Milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karyatulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu

masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan

yang wajar bagi IPB.

KELEMBAGAAN LOKAL:

BENTUK ADAPTASI SOSIO-EKOLOGI DAERAH RAWAN LONGSOR

(Kasus Kampung Sirnagalih, Desa Sukaraksa,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

SUKMA TARONIARTA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRA KATA

Sembah sujud syukur Penulis kepada Sang Pencipta atas segala bentuk nikmat & karuniaNYA sehingga penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan dapat berjalan lancar. Penelitian berjudul “Kelembagaan Lokal: Bentuk Adaptasi Sosio-Ekologi pada Daerah Rawan Longsor” ini berawal dari kegelisahan Penulis terhadap persoalan bencana yang akhir-akhir ini kerap terjadi dan menyebabkan keterpurukan pada hampir seluruh aspek kehidupan (ekologi, sosial, ekonomi dan budaya). Kegelisahan Penulis berlanjut dan menjadi sebuah ketertarikan terhadap mereka yang berjuang hidup di tengah kerentanan sumberdaya. Mengapa mereka bertahan, bagaimana mereka beradaptasi, seperti apa kondisi mereka di masa yang akan datang dan bagaimana peran-kepedulian pihak lain atas persoalan yang mereka hadapi.

Melalui kesempatan ini, Penulis berkesempatan untuk memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Dosen pembimbing yakni Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS. DEA. dan Ir. Fredian Tonny, MS. yang telah berjasa dalam memberikan tuntunan, bimbingan, bekal ilmu dan spirit, sehingga Penulis senantiasa optimis, serta mampu berfikir dan bekerja dalam kerangka berfikir yang sistematis dan ilmiah.

2. Dr.Ir.Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah melakukan penilaian untuk kelayakan tulisan ini. Saran dan masukan konstruktif telah membantu Penulis melakukan penyempurnaan sehingga hasil karya ini benar-benar layak untuk disumbangkan dan dimanfaatkan oleh para pihak.

3. Institusi Kementerian Kehutanan yang telah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan S2 melalui jalur karyasiswa Kemenhut.

4. Para warga korban longsor di Desa Sukaraksa yang telah menerima kehadiran Penulis dan memberikan keceriaan meski berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

5. Teman-teman seperjuangan, khususnya Sosiologi Pedesaan Angkatan 2010,

“Terimakasih atas diskusi, candatawa dan perdebatannya. Semoga cita-cita kita untuk menjadi manusia-manusia yang berguna dapat tercapai dan tali persaudaraan diantara kita tetap terjalin”.

6. Kedua orangtua yang telah membesarkan dan senantiasa melindungi Penulis melalui kiriman doa dan ridhanya.

7. Suami Penulis M.Mugni Budi M, S.Hut, serta Permata hatiku Fairuz,

“Terimakasih telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, sabar dan penuh pengertian. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menyayangimu, Amin.

Akhir kata, semoga hasil karya Penulis yang tertuang dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi negeri tercinta yang kini menjadi „negeri bencana’. Saran, masukan dan kritik yang membangun akan Penulis terima sebagai tanda bahwa kita semua peduli pada nasib negeri ini, pada mereka yang sedang bertarung hidup melawan ancaman bencana.

Bogor, September 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Maret 1980, dari pasangan Bapak Drs. Mattaro Nurdin Arta, MM dan Ibu Dra. Rosmini. Penulis memiliki satu orang kakak Firman Tarodinarta, SS serta dua orang adik Sabda Tarotrinarta, S.Kom dan Titah A.Taroniarta. Pada Tahun 2006, Penulis menikah dengan M. Mugni Budi M, S.Hut dan telah dianugerahi dua putri yakni (Alm.) Nadya Ulya dan Thalita Fairuz Nayla (3 Tahun). Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD.Inp.Baraya I Ujung Pandang, SMP IMMIM Putri Pangkep, dan SMUN 54 Jakarta. Selanjutnya pendidikan jenjang S1 penulis tempuh di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S2 di Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Tahun 2010 melalui jalur karyasiswa Kementerian Kehutanan. Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di salah satu UPT Kementerian Kehutanan sejak Tahun 2002 dan bertugas sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Tk. Ahli Muda.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 8

II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bencana Alam Longsor : Faktor Alam & Perbuatan Manusia ... 9

2.2 Persepsi Terhadap Lingkungan ... 13

2.3 Adaptasi Lingkungan : Dinamika Interaksi Antara Manusia & Alam ... 18

2.4 Kelembagaan Lokal ... 23

2.5 Kerangka Pemikiran ... 28

III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi & Populasi Penelitian ... 31

3.2 Teknik Pengambilan Data ... 31

3.3 Teknik Pengolahan & Analisis Data ... 34

IV PROFIL DESA 4.1 Keadaan Fisik Desa Sukaraksa ... 35

4.1.1 Letak dan Luas wilayah ... 35

4.1.2 Topografi ... 35

4.1.3 Iklim ... 36

4.1.4 Tanah ... 36

4.2 Keadaan Masyarakat Desa Sukaraksa ... 36

4.1.1 Demografi & Kependudukan ... 36

4.1.2 Pola-pola Adaptasi Ekologi ... 41

4.1.3 Aksi-aksi Kolektif Kelembagaan ... 45

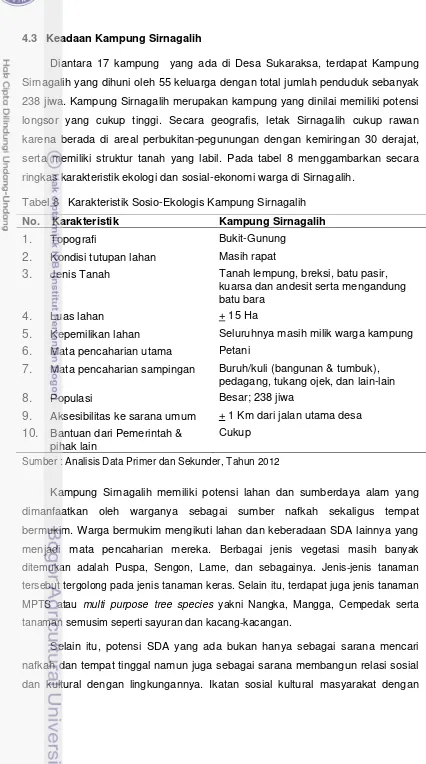

4.4 Keadaan Potensi Sumberdaya Alam Kampung Sirnagalih ... 52

4.4.1 Lahan-Tanah... 53

4.4.2 Sumberdaya Air ... 55

4.4.3 Hutan ... 55

4.4.4 Batu Bara ... 56

V REALITAS (FENOMENA) BENCANA ALAM LONGSOR 5.1 Faktor Penyebab Longsor Realitas Longsor (Tahun 2009-Sekarang) ... 57

5.2 Realitas Longsor (Tahun 2009-Sekarang) ... 62

5.3 Pengaruh dan Dampak Bencana Alam Longsor ... 64

5.4 Upaya Penanggulangan Bencana Longsor . ... 67

5.5. Ikhtisar ... 70

VI PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN & KEMAMPUAN DIRI 6.1 Persepsi terhadap Lingkungan ... 75

6.1.1 Penyebab Longsor ... 75

6.1.2 Kondisi Lingkungan sebagai Daerah Rawan Longsor ... 79

6.1.3 Dampak Bencana Longsor ... 82

6.2 Persepsi terhadap Kemampuan Diri ... 83

6.2.1 Kemampuan Bertahan Hidup ... 84

6.2.2 Kemampuan Mencegah Longsor ... 87

6.3 Ikhtisar ... 91

VII BENTUK ADAPTASI SOSIO-EKOLOGI DAERAH RAWAN LONGSOR 7.1 Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam ... 94

7.2 Adaptasi Sosio-Ekologi Pasca Longsor ... 95

7.2.1 Bentuk Pemanfaatan Teknologi ... 95

7.2.2 Populasi ... 101

7.2.3 Kelembagaan Ekonomi ... 108

7.2.4 Organisasi Sosial-Politik ... 115

7.3 Ikhtisar ... 120

VIII KELEMBAGAAN LOKAL KOMUNITAS RAWAN LONGSOR 8.1 Tata aturan dalam Pengelolaan Property Rights ... 123

8.2 Pengorganisasian Sosial Komunitas Rawan Longsor ... 131

IX PENUTUP 9.1 Kesimpulan ... 133

9.2 Saran ... 134

DAFTAR TABEL

No. Judul Tabel Halaman

1. Daftar Kejadian dan Korban Bencana Tanah Longsor 2003-2005 di Indonesia

11

2. Karakteristik Populasi pada Lokasi Penelitian 32 3. Jumlah & Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa

Sukaraksa, Tahun 2012

38

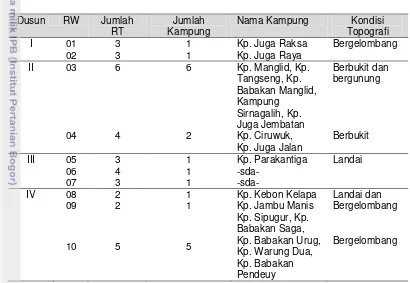

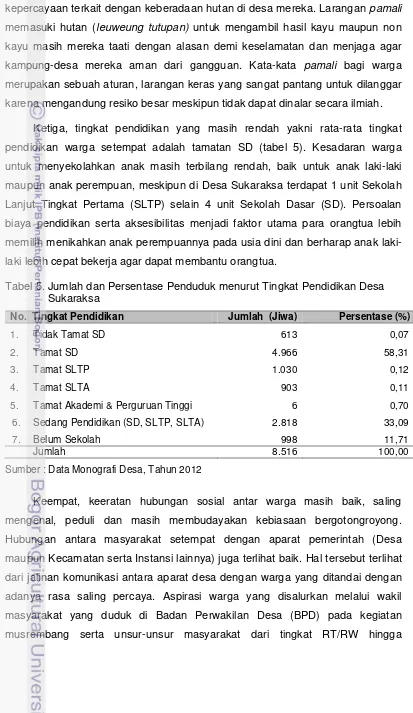

4. Pembagian Wilayah Administratif Desa Sukaraksa, Tahun 2012 39 5. Jumlah & Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa

Sukaraksa, Tahun 2012

40

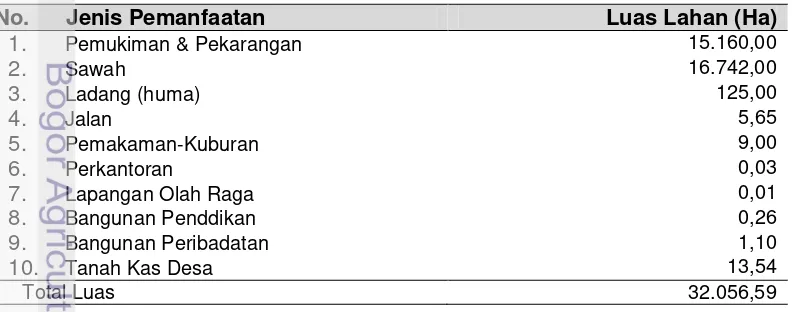

6. Pemanfaatan Lahan Menurut Luas Penggunaannya di Desa Sukaraksa

44

7. Jenis Kelompok-Organisasi Sosial Desa Sukaraksa, Tahun 2012 46 8. Karakteristik Sosio-Ekologi Kampung Sirnagalih 48 9. Karakteristik Potensi Sumberdaya Alam di Kp. Sirnagalih 53 10 Faktor-Indikasi Penyebab Longsor di Kp. Sirnagalih 61 11. Rekapitulasi Data Korban-Kerugian Longsor di Kp. Sirnagalih 65 12. Bentuk-bentuk Penanggulangan Bencana Longsor di di Kp. Sirnagalih 68 13. Distribusi Pemanfaatan ahan (Leuweung Titipan) di Kampung

Sirnagalih

69

14. Realitas Longsor selama 4 Tahun Terakhir di Kampung Sirnagalih 72 15. Persepsi Warga tentang Faktor Penyebab Longsor 76 16. Persepsi Warga tentang Tanda-tanda Kerusakan Hutan di Leuweung

Titipan

78

17. Persepsi Warga tentang Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Leuweung Titipan

79

18. Persepsi Warga tentang Kesesuaian Pemanfaatan-Penggunaan Lahan di Dalam Kampung

81

19. Persepsi Warga tentang Dampak Longsor 83

20. Penyebab Warga Bertahan Hidup di Daerah Rawan Longsor 85 21. Persepsi Warga tentang Cara Bertahan Hidup di Daerah Rawan

Longsor

87

22. Persepsi Warga tentang Cara (Mekanisme) Pencegahan Longsor 89 23. Persepsi Warga tentang Faktor Pendukung Keberhasilan

Mencegah-Menanggulangi Longsor

89

24. Persepsi Warga tentang Pihak yang dianggap mampu Mambantu Mencegah-Menanggulangi Longsor

90

25. Potensi serta Pemanfaatan & Kondisi SDA di Kampung Sirnagalih 94 26. Perubahan Sosio-Ekologi Daerah Rawan Longsor di Kp. Sirnagalih 121 27. Penerapan Aturan-Kesepakatan dalam Pengelolaan & Pemanfaatan

Property Rights

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Gambar Halaman

1. Skema Persepsi oleh Paul A.Bell, dkk (1978) 14 2. The Model of Cultural Ecology By. Julian Steward 19 3. Kerangka Pemikiran “Kelembagaan Lokal: Bentuk Adaptasi

Sosio-Ekologi pada Daerah Rawan Longsor”

30

4. Struktur Penduduk Desa Sukaraksa Berdasarkan Jenis Kelamin 37 5. Struktur Penduduk Desa Sukaraksa Berdasarkan Usia Produktif

& Non Produktif

37

6. Struktur Usia Produktif Penduduk Desa Sukaraksa Berdasarkan Jenis Kelamin

38

7. Jenis Alat Tradisional untuk Menambang Pasir 43 8. Struktur Mata Pencaharian Utama Warga di Kp. Sirnagalih 49 9. Distribusi Penguasaan Lahan Pertanian di Kp. Sirnagalih 49 10 Kondisi Lahan yang Rusak Akibat Gejala Longsor yaki Tanah

Retak

50

11. Salah satu Bekas Lokasi Penambangan Batubara di Kp. Sirnagalih

54

12. Sketsa Lokasi Rawan Longsor di Desa Sukaraksa 57 13. Kerusakan Akibat Retak Tanah pada Sawah (kiri) dan

Pemukiman (rumah) Warga di Kampung Sirnagalih (kanan).

64

14. Persepsi Warga tentang Kondisi Hutan di Desa Sukaraksa dan Sekitarnya

80

15. Persepsi Warga tentang Kondisi (struktur) Tanah yang Mudah Longsor

80

16. Persepsi Warga tentang Iklim (Curah Hujan) 82 17. Persepsi Warga tentang Kelayakan Kampung untuk Tetap

Dihuni

84

18. Persepsi Warga tentang Kemampuan Diri untuk Bertahan Hidup 86 19. Persepsi Warga tentang Kemampuan Diri untuk Mencegah

Longsor

88

20. Tingkat Keragaman Persepsi Komunitas Rawan Longsor 92 21. Ilustrasi Perubahan Pola Tanam Sebelum Longsor (Pola A) dan

Sesudah Longsor (Pola B & C)

99

22. Distribusi Petani dalam memilih Perubahan Pola Tanam 100 23. Perubahan Pemanfaatan Lahan Sebelum (Tipe A) dan Sesudah

Longsor (Tipe B)

24. Bangunan Hunian Sementara (Huntara) 102 25. Sumur dan Kamar Mandi di Huntara (kiri), Salah Satu Lokasi

Pancuran di Areal Persawahan (kanan)

107

26. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Satuan Geografis dan Agraris Kp. Sirnagalih

109

27. Perubahan Pola Distribusi-Konsumsi Tanaman Pangan 113 28. Skema Kelembagaan Tanggap Bencana (Tagana) Daerah

Rawan Longsor Kp.Sirnagalih Untuk Peristiwa Hujan Deras

117

29. Skema Kelembagaan Tanggap Bencana (Tagana) Daerah Rawan Longsor Kp.Sirnagalih Untuk Peristiwa RetakTanah

118

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Lampiran Halaman

1. Identitas Responden 152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana alam merupakan fenomena yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia di berbagai belahan bumi. Peristiwa bencana muncul dalam berbagai bentuk dengan frekwensi keparahan yang berbeda-beda. Letusan gunung merapi, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, banjir dan tanah longsor adalah berbagai bentuk bencana alam yang kerap melanda Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir (BNPB 2009).

Secara umum, bencana alam dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk yakni bencana yang terjadi secara alami, seperti; gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, serta bencana yang terjadi karena perbuatan buruk manusia, yang merusak lingkungan, seperti; banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Penyebab bencana akibat perilaku manusia mulai terlihat sejak revolusi industri berlangsung di negara-negara maju. Lingkungan global secara signifikan mulai terkontaminasi dan membawa dampak pada perubahan iklim mikro dan makro (Hadad 2010).

Salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi akibat ulah perilaku manusia serta didukung oleh perubahan iklim yang ekstrem adalah tanah longsor. Peristiwa tanah longsor merupakan bencana alam yang sering dikaitkan dengan degradasi hutan dan lahan akibat alih fungsi.

Isu lain yang berkembang sebagai penyebab bencana longsor adalah pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan, misalnya pengembangan budidaya (BPDAS Citarum-Ciliwung 2008). Ditambah dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Berbagai kegiatan pengembangan dan pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga solusinya dilegalkan melalui perijinan pemerintah setempat.

kerusakan lingkungan yang ditengarai sebagai akibat dari revolusi industri merupakan tahap dimana lingkungan tidak lagi mendominasi kehidupan manusia. Sebaliknya, manusialah yang mendominasi bahkan mengendalikan lingkungan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (modernisasi dan industrialisasi).

Merujuk pada Beck (2000), perubahan iklim akibat perubahan perilaku manusia yang bergeser dari pola-pola tradisional menuju perilaku ”moderen” yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan industrialisasinya telah mengantarkan Indonesia berada pada risk society yakni kondisi masyarakat yang kian dicengkram oleh individualistik dan kekuatan pasar yang disebabkan manufactured risk (bencana akibat perbuatan dan keputusan politik yang tidak tepat). Indonesiapun mendapat julukan baru sebagai negeri bencana alam.

Dampak dari bencana alam bukan pada penurunan kualitas pada aspek ekologi saja, namun aspek sosial-ekonomi, budaya bahkan politik juga ikut terganggu. Beragam persoalan berpotensi menimbulkan dan atau memperparah persoalan kemiskinan, keamanan, ketersediaan pangan, kesehatan dan perencanaan tata kota yang telah hadir lebih dulu. Pada akhirnya persoalan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya menjadi satu matarantai yang saling terkait (hubungan kausalitas) dan membutuhkan penanganan yang bersifat terpadu dan sustainable bukan temporer dan parsial.

pemerintah memberikan payung hukum bagi para pihak untuk menangani daerah rawan bencana secara lebih baik.

Terkait dengan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana, pihak Bappenas telah melakukan evaluasi penanggulangan bencana pada tahun 2009 ke beberapa daerah dan masih ditemukan berbagai persoalan yang menyebabkan lemahnya perhatian pemerintah dan pihak terkait lainnya ke masyarakat yang tinggal di titik-titik rawan bencana. Tak jarang ditemui sejumlah aksi dan program yang mengatasnamakan solidaritas dan kepedulian namun tidak saling terkordinir sehingga terkesan masing-masing beraksi lebih dikarenakan adanya kepentingan lain. Aksi saling tumpah tindih dan cenderung tidak terkoordinasi bukannya meringankan penderitaan warga yang terdampak, justru menambah penderitaan mereka (Schiller et.al. 2008)

Pada akhirnya, penanggulangan bencana masih bersifat teknis, temporer dan parsial. Penanggulangan bencana masih sering didefinisikan sebagai bantuan dan pertolongan, belum dianggap sebagai program penanggulangan yang menyeluruh, sehingga pelaksanaannya baru bersifat reaktif dan kurang konsepsional (Andjasmaja 1994).

Belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah mengakibatkan kondisi masyarakat yang hidup pada daerah rawan bencana sulit memperoleh jaminan keamanan dan kenyamanan, meskipun kelembagaan formal telah dibangun oleh pemerintah guna menanggulangi bencana alam seperti Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) yang kemudian digantikan fungsinya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Terlepas dari kelemahan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam, masyarakat yang tinggal dan bergantung hidup di daerah rawan bencana harus tetap bertahan dan melanjutkan hidup mereka dengan kondisi yang sangat riskan. Keterbatasan pilihan untuk bertahan hidup pada kondisi yang rentan terhadap bencana alam khususnya longsor membuat masyarakat setempat harus menjalaninya dengan cara-cara yang dianggap relevan.

Pola atau perilaku sehari-hari masyarakat pada daerah rawan longsor mencerminkan cara mereka beradaptasi terhadap tempat tinggal. Pada daerah dengan peristiwa atau kondisi kerentanan yang sama, belum tentu melahirkan cara adaptasi yang sama, begitupun sebaliknya.

Cara-pola adaptasi sedikit banyak dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Masing-masing daerah memiliki cara-bentuk adaptasi yang berbeda dan sebagian perbedaan tersebut dipengaruhi oleh interpretasi atau persepsi yang berbeda dalam memaknai peristiwa longsor (Donie 2006).

Beberapa cara-pola adaptasi yang diterapkan oleh komunitas yang tinggal di daerah rawan longsor menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap bahaya longsor sehingga perlu melakukan berbagai kegiatan mitigasi. Diantaranya membentuk kelembagaan (organisasi) lokal Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) yang berfungsi memantau gejala awal terjadinya longsor serta evakuasi dini, membentuk sistem peringatan dini dengan pembagian peran antar warga untuk memantau gejala awal terjadinya longsor, bahkan membangun kembali rumah dengan dengan beton bertulang, bagi yang kurang mampu mereka membangun rumah dengan bahan kayu agar terhindar dari bahaya longsor (Parlindungan dkk. (2008), Mukhlis dkk. (2008), Hariyanto dkk. (2009)).

Keberadaan dan atau kehadiran kelembagaan lokal baru pada komunitas rawan longsor dalam tingkatan norma (cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat) merupakan wujud adaptasi sosio-ekologi yang yang perlu dikaji dan terus dikembangkan agar kapasitas masyarakat terus meningkat untuk menghadapi perubahan lingkungan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

1.2. Perumusan Masalah

Terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada daerah rawan longsor serta bagaimana mereka beradaptasi untuk dapat bertahan hidup maka dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007 terlihat bahwa peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana masih menitikberatkan pada upaya minimalisasi kerugian (harta benda dan korban jiwa). Bagian-bagian yang menyatakan mengenai kelembagaan, penghargaan terhadap budaya lokal, kearifan lokal dan proses penyadaran masyarakat masih minim. Padahal sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan warisan nilai-nilai moral dan etika luhur, sangat penting untuk mengkaji dan mengangkat kembali ke dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Berangkat dari persoalan tersebut serta latar belakang penelitian ini maka kajian tentang kelembagaan lokal yang memuat norma-nilai serta kearifan-kearifan lokal pada sebuah komunitas rawan longsor merupakan hal penting yang perlu digali dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang hidup di tengah keterpurukan kondisi lingkungan. Kajian tentang kelembagaan lokal dapat dimulai dengan melihat (1) bagaimana fenomena-realitas bencana longsor yang terjadi pada suatu daerah rawan longsor ? Fenomena alam berupa bencana longsor yang kerap menimpa suatu wilayah tentunya akan menimbulkan suatu efek-pengaruh pada manusia. Pengaruh pertama yang dapat diketahui adalah bagaimana pandangan mereka terhadap lingkungan sekitar yang secara ekologi telah mengalami penurunan kualitas. Semakin negatif pandangan mereka terhadap lingkungan di sekitar mereka maka secara psikologi akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan (stres).

(adaptasi) yang dilakukan oleh anggota masyarakat maka penting untuk mengetahui (2) persepsi anggota masyarakat terhadap bencana longsor yang terjadi di daerah mereka.

Mengacu dari perihal persepsi yang kemudian melahirkan sebuah tindakan adaptasi maka salah satu bentuk adaptasi terkait dengan persoalan longsor adalah adaptasi ekologi. Adaptasi ekologi merupakan tindakan penyesuaian yang akan terkait langsung dengan interaksi terhadap alam. Sebagai makhluk adaptif, maka manusia tidak akan pernah berhenti melakukan perubahan agar dapat hidup nyaman dan selaras dengan alam sekitarnya. Adapun wujud dari adaptasi ekologi tidak dapat dipisahkan dari perubahan-perubahan sosiologis lainnya, karena sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusiapun akan terus berinteraksi dengan sesamanya sehingga keselarasan dalam sebuah ekosistem (biotik-abiotik) dapat terjadi. Maka dari itu penting untuk mengetahui (3) bentuk adaptasi sosio-ekologi komunitas rawan longsor.

Dalam proses adaptasi dibutuhkan pranata-tata aturan untuk menyeimbangkan interaksi antara manusia dan alam. Untuk melahirkan sebuah paranata-tata aturan maka dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan dalam sebuah komunitas. Kesepakatan-kesepakatan tersebut akan menjadi pondasi lahirnya kelembagaan lokal yang menjadi acuan dalam berinteraksi ataupun beraktivitas dalam rangka bertahan hidup pada kondisi ekologi yang rentan. Oleh sebab itu ke-3 permasalahan di atas akan saling terkait dan menjadi penting untuk menjelaskan (4) keberadaan dan kehadiran kelembagaan lokal sebagai bentuk adaptasi sosio-ekologi pada daerah rawan longsor.

Dari uraian di atas, pertanyaan penelitian ini dirangkum sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena-realitas bencana longsor yang terjadi pada suatu daerah rawan longsor ?

2. Bagaimana persepsi anggota masyarakat terhadap bencana longsor ? 3. Bagaimana bentuk adaptasi sosio-ekologi masyarakat pada daerah rawan

longsor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Memperoleh gambaran tentang setiap kejadian longsor dan perubahan-perubahannya pada suatu daerah rawan longsor secara obyektif, reflektif, interpretatif dan decisional (ORID).

2. Mengetahui persepsi warga setempat tentang fenomena longsor serta kemampuannya menanggulangi longsor

3. Mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk adaptasi sosio-ekologi pada daerah rawan longsor.

4. Mengetahui dan menganalisa bentuk dan peran kelembagaan lokal pada daerah rawan longsor sebagai bentuk terjadinya adaptasi sosio-ekologi.

1.4. Manfaat Penelitian

Kajian tentang adaptasi sosio-ekologi pada masyarakat yang hidup di daerah rawan longsor merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana yang berbasis komunitas, dengan menggali potensi kelembagaan lokal berupa nilai-nilai, kearifan dan budaya yang selaras dengan alam. Harapannya adalah masyarakat yang mengalami bencana dapat survive dan ketika bencana terjadi kerugian materiil maupun non materiil dapat diminimalisir.

Secara analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap analisa persoalan lingkungan yang berdampak pada berubahnya sistem ketahananan sosial suatu komunitas, begitupun sebaliknya menganalisis perubahan sosio-ekologis yang berdampak pada terjadinya bencana alam.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kelembagaan lokal (mulai dari cara, kebiasaan, tata kelakuan hingga nilai/adat istiadat) pada daerah yang telah disinyalir sebagai daerah rawan longsor, dengan melihat bagaimana bentuk adaptasi sosio-ekologi yang telah dilakukan. Adapun bencana yang dimaksud adalah bencana alam longsor yang terjadi sebagai akibat perubahan perilaku manusia yang didukung oleh gejala-gejala alam seperti kondisi tanah dan perubahan iklim mikro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana Alam Longsor: Faktor Alam dan Perbuatan Manusia

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007). Definisi lain tentang bencana yakni suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR 2004).

Bencana dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk yakni bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang ditandai dengan runtuhnya tanah secara tiba-tiba atau pergerakan tanah atau bebatuan atau puing-puing dalam jumlah besar ke arah bawah atau keluar secara tiba-tiba atau berangsur, di bawah pengaruh gravitasi bumi (Nugraha 2010). Bencana alam juga merupakan fenomena sosial akibat tingkat kemampuan komunitas lebih rendah dibandingkan dengan ancaman yang mungkin terjadi (Utami dkk. 2010).

Nugraha (2010) menjelaskan secara detail tentang salah satu penyebab longsor yakni kemiringan suatu lereng. Semakin curam sudut kemiringan lereng suatu kawasan, semakin besar peluang terjadinya longsor. Hal tersebut disebabkan oleh material bumi pada lereng memiliki sudut mengaso atau stabil. Bebatuan kering akan tetap ditempatnya hingga kemiringan 30 derajat, akan tetapi tanah yang basah akan mulai meluncur jika sudut lereng lebih dari 1 atau 2 derajat.

Lebih jauh lagi dijelaskan tentang gejala umum terjadinya bencana longsor (pergerakan-perpindahan massa tanah) dalam jumlah yang lebih besar yakni : 1. Keretakan pada tanah, lantai, dan dinding bangunan. Bentuk-bentuk

keretakan ada yang bersifat konsentris (terpusat) atau paralel dengaan lebar beberapa centimeter dan panjang retakan beberapa meter.

2. Nampak reruntuhan bagian-bagian tanah dengan jumlah besar

3. Muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya retakan muncul setelah hujan deras

4. Muncul mata air baru pada lereng secara tiba-tiba dengaan keadaan air yang keruh

5. Tebing rapuh dan berkerikil, bebatuan mulai berjatuhan

6. Terjadi penggembungan pada tebing lereng atau dinding penguat lereng 7. Terjadi tanah amblas pada lereng

8. Pohon-pohon atau tiang-tiang yang terpancang pada lereng menjadi miring

Gejala perubahan tersebut mengindikasikan dua hal yakni kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas lahan, landskap dan ekosistemnya. Indonesia dengan karakteristik wilayah yang terdiri atas dataran tinggi dan rendah, curah hujan yang relatif tinggi, dan berada pada rangkaian ring of fire sangat rentan terhadap kejadian tanah longsor. Setidaknya terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Oleh karenanya, wilayah Indonesia memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Setiap tahun kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar Rp 800 miliar, sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta (Nugraha 2010).

Barat 100 lokasi, (4) Sumatera Utara 53 lokasi, (5) Yogyakarta 30 lokasi, (6) Kalimantan Barat 23 lokasi dan sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur ( www.esdm.go.id/batubara/doc/489-pengenalan-gerakan-tanah.html).

Berdasarkan data Departemen ESDM tahun 2009, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling tinggi frekwensi bencana longsornya. Disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat,Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. Peristiwa longsor yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia tersebut telah menimbulkan berbagai kerugian materiil, mulai dari korban jiwa, kerusakan rumah, lahan pertanian serta sarana infrastruktur berupa jalan. Jumlah kejadian berikut kerugian materil yang ditimbulkan oleh bencana longsor dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Daftar Kejadian dan Korban Bencana Tanah Longsor 2003-2005 di Indonesia

No. Propinsi Jumlah

Kejadian

Korban Jiwa

RH RR RT LPR

(Ha) JL (m)

MD LL

1. Jawa Barat 77 166 108 198 1.751 2.290 140 705

2. Jawa Tengah 15 17 9 31 22 200 1 75

3. Jawa Timur 1 3 - - 27 - 70 -

4. Sumatera Barat 5 63 25 16 14 - 540 60

5. Sumatera Utara 3 126 - 1 40 8 - 80

6. Sulawesi Selatan 1 33 2 10 - - - -

7. Papua 1 3 5 - - - - -

Jumlah 103 411 149 256 1.854 2.498 751 920

Sumber : Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (2009)

Keterangan : MD = Meninggal Dunia, LL = Luka-luka, RH = Rumah Hancur, RR = Rumah Rusak, RT = Rumah Terancam, LPR = Lahan Pertanian Rusak, JL = Jalan Terputus.

Peristiwa longsor sering dikaitkan sebagai bencana akibat perbuatan buruk manusia terhadap alam. Eksploitasi lahan secara berlebihan dengan mengabaikan kondisi ekologi merupakan perilaku manusia yang dianggap sebagai cerminan perilaku antroposentrisme. Keangkuhan paham Antroposentrisme yang mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi perlahan luruh akibat kelemahannya yang mengabaikan persoalan lingkungan, menganggap manusia sebagai makhluk tertinggi yang “bisa” mengeksploitasi alam demi pemenuhan kebutuhan (Keraf dalam Susilo 2008).

batas ketika menganggap bahwa; (1) alam terbentang luas tidak akan habis digunakan oleh manusia karena alam memiliki kemampuan recovery, (2) teknologi bisa menyelesaikan segala persoalan manusia, terbukti dengan berbagai pencapaian ilmu pengetahuan moderen yang menghasilkan teknologi canggih di berbagai bidang; transportasi hingga kesehatan. Teknologi bahkan dianggap mampu menyelesaikan dampak-dampak negatif sebagai akibat pengrusakan lingkungan, terbukti dengan dihasilkannya mesin daur ulang sampah, alat pendeteksi pergerakan tanah, konstruksi bangunan tahan gempa, dan sebagainya, (3) etika untuk terus maju (growth ethic) dimana kemajuan manusia modern diukur melalui keberhasilan mengumpulkan kekayaan material (akumulasi materiil). Semakin berhasil manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam, semakin sukses manusia mengendalikan hidupnya dan semakin banyak material income yang diperoleh, (4) kemoderenan yang diukur dengan tindakan konsumtif, alam menjadi sarana pemuas nafsu dan gaya hidup manusia-manusia moderen, dan (5) individualisme dimana sikap mementingkan kepentingan dan kebutuhan pribadi/golongan dengan mengabaikan keberadaan pihak lain yang akan terkena imbasnya.

Pada akhirnya perubahan perilaku manusia yang mengeksploitasi alam, dengan dalih apapun telah menuai hasil yang merugikan ekosistem bahkan menelan korban jiwa. Bencana alam (termasuk longsor) telah menunjukkan kepada manusia bahwa kemampuan manusia yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah menjawab persoalan bahkan membawa keburukan jika tidak dimanfaatkan secara bijaksana.

Keprihatinan akibat bencana alam terus berkembang, di perkotaan maupun pedesaan. Perkotaan yang sarat dengan dukungan berbagai sarana-prasarana dan fasilitas teknis untuk menjalankan roda pembangunan ekonomi makro sangat bergantung oleh sustanabilitas pembangunan ekonomi mikro di pedesaan yang memiliki peran vital sebagai pendukung bagi keseimbangan alam, penyedia sumber pangan dan sumberdaya alam lainnya (Sudibyakto, dkk. 2010). Bencana alam yang terjadi akan saling mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi bahkan budaya dua wilayah, desa dan kota.

ketahanan sehingga masyarakatpun lebih tangguh menghadapi bencana. Twigg (2007) mendefinisikan ketahanan masyarakat dalam 3 kategori yakni (1) kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi, (2) kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-truktur dasar tertentu selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka, (3) kapasitas untuk

memulihkan diri atau „melenting balik’ setelah terjadinya bencana. Fokus pada

ketahanan berarti memberikan penekanan yang lebih besar pada apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi diri sendiri dan pada cara untuk memperkuat kapasitas.

Dalam rangka peningkatan ketahanan masyarakat pada daerah rawan bencana maka keadaan sosial-budaya masyarakat harus dipahami dalam 6 tahap kejadian bencana (Marsella et.al. 2008) mulai dari pra bencana (sejarah kebencanaan), peringatan dan ancaman bencana (pengetahuan mengenai sistem sosial masyarakat dalam menciptakan tanggap bencana), kejadian bencana dan dampaknya, tanggap darurat (peran pengetahuan dan kearifan lokal), rekonstruksi serta tahap pembelajaran dan pencegahan (peran aktif masyarakat untuk melakukan aktivitas mitigasi)

2.2 Persepsi terhadap Lingkungan

Alam merupakan lingkungan tempat manusia hidup dan berkembang. Keberadaan alam di sekitar manusia akan mempengaruhi cara pandang dan pola interaksinya baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam itu sendiri. Jika manusia melihat alam sebagai suatu potensi yang dapat dinikmati namun juga dijaga kelestariannya maka manusia akan menciptakan interaksi yang harmonis. Namun jika manusia memandang alam sebagai alat-sarana pemenuh bahkan pemuas kebutuhan saja maka alam pun akan dieksploitasi. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, internal dan eksternal.

Objek Fisik

Individu

Persepsi

Dalam batas optimal

Di luar batas optimal Coping

Stress Berlanjut Adaptasi / Adjusment Homeo statis

Sukses

Gagal

tidak menentu sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas lahan akan membentuk persepsi petani tersebut tentang dampak perubahan iklim.

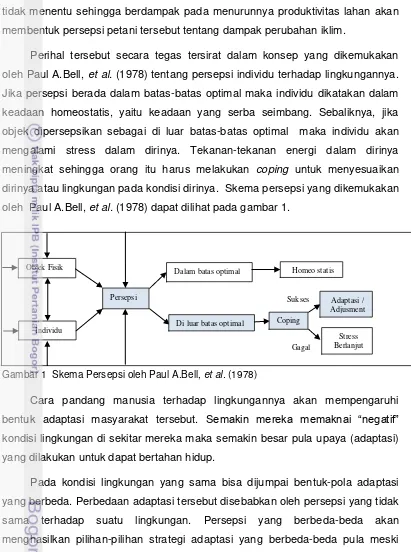

[image:31.595.83.494.80.632.2]Perihal tersebut secara tegas tersirat dalam konsep yang dikemukakan oleh Paul A.Bell, et al. (1978) tentang persepsi individu terhadap lingkungannya. Jika persepsi berada dalam batas-batas optimal maka individu dikatakan dalam keadaan homeostatis, yaitu keadaan yang serba seimbang. Sebaliknya, jika objek dipersepsikan sebagai di luar batas-batas optimal maka individu akan mengalami stress dalam dirinya. Tekanan-tekanan energi dalam dirinya meningkat sehingga orang itu harus melakukan coping untuk menyesuaikan dirinya atau lingkungan pada kondisi dirinya. Skema persepsi yang dikemukakan oleh Paul A.Bell, et al. (1978) dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Skema Persepsi oleh Paul A.Bell, et al. (1978)

Cara pandang manusia terhadap lingkungannya akan mempengaruhi bentuk adaptasi masyarakat tersebut. Semakin mereka memaknai “negatif” kondisi lingkungan di sekitar mereka maka semakin besar pula upaya (adaptasi) yang dilakukan untuk dapat bertahan hidup.

Pada kondisi lingkungan yang sama bisa dijumpai bentuk-pola adaptasi yang berbeda. Perbedaan adaptasi tersebut disebabkan oleh persepsi yang tidak sama terhadap suatu lingkungan. Persepsi yang berbeda-beda akan menghasilkan pilihan-pilihan strategi adaptasi yang berbeda-beda pula meski pada akhirnya keberhasilan yang diperoleh dalam beradaptasi belum tentu memiliki kualitas yang berbeda jauh.

memiliki keterkaitan langsung terhadap persepsi dan lahirnya adaptasi yakni persepsi diri terhadap kemampuan diri (self efficacy). Kepercayaan akan kemampuan diri disini berarti bahwa manusia atau suatu komunitas akan mampu melakukan perubahan-penyesuaian (adaptasi) jika mereka memandang (menpersepsikan) bahwa keadaan dan lingkungan yang berbahaya dapat diatasi dan dipertahankan dengan memunculkan hal-hal yang baik serta meninggalkan hal-hal yang dapat menambah kerusakan lingkungan.

Adaptasi pada dasarnya merupakan suatu kerangka teoritis untuk memahami mekanisme yang diciptakan manusia untuk menyesuaikan diri mengatasi atau menyesuaikan lingkungan dengan kehidupan dan keinginan-keinginannya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa adaptasi merupakan suatu proses di mana organisme atau kelompok organisme, termasuk kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, kerabat, suku bangsa, negara atau pada pokoknya masyarakat dan ekosistemnya, mempertahankan keseimbangan (homeostasis) untuk menghadapi lingkungannnya.

Perbedaan sikap dan tindakan sebagai bentuk adaptasi manusia dipengaruhi dari seberapa besar persepsi mampu melahirkan sikap dan keyakinan atau kepercayaan diri yang tinggi (self efficacy). Peranan dan pengaruh dari self efficacy menumbuhkan keyakinan untuk mampu mengatasi kecemasan dan depresi (Cheung dan Sun 2000 dalam Baron dan Byrne 2003).

Self efficacy pada daerah rawan longsor dapat dilihat dari cara mereka menpersepsikan penyebab bencana. Sifat fatalistik cenderung pasrah sehingga tidak melakukan tindakan yang lebih baik untuk melakukan upaya panggulangan merupakan indikasi rendahnya self efficacy yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Misalnya, pada Desa Purwoharjo yang disinyalir sebagai daerah rawan longsor memiliki pola adaptasi yang berbeda antar sesama warga yang tua dan warga muda. Warga tua menganggap bahwa bencana longsor adalah hukuman akibat ulah warga yang menebang pohon sehingga cenderung pasrah menerima

tidak baik sehingga untuk dapat hidup aman mereka harus mencari lahan yang baru dan pindah (Donie 2006).

Kajian lain yang serupa adalah di Gunung Kidul. Gunung Kidul merupakan daerah yang telah disinyalir oleh pemerintah sebagai daerah rawan longsor. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, mereka menganggap bahwa longsor adalah jatuh-amblasnya tanah secara besar, sehingga longsor kecil dianggap sepele dan akibatnya pola bercocok tanam masyarakatpun tidak berubah (Mardiatno, dkk 2001).

Persepsi manusia terhadap bencana memang tidak selalu berada dalam batas-batas kendali tingkah laku manusia, khususnya bencana alam seperti longsor. Selain itu, sifat bencana adalah tidak terduga, kejadiannya tiba-tiba, dalam jumlah atau kekuatan yang besar sehingga menimbulkan kerugian yang besar pula. Kerugian material maupun jiwa itu timbul karena manusia bersangkutan tidak siap untuk menghadapi bencana. Kesiapan untuk menghadapi bencana itu bisa dilakukan karena sebagian bencana alam bisa diramalkan atau diperhitungkan datangnya melalui ilmu pengetahuan baik yang bersifat tradisional yakni tanda-gejala alam maupun hasil deteksi teknologi canggih.

Persepsi tentang bencana alam yang merupakan bagian dari persepsi terhadap lingkungan mendapat perhatian khusus dalam psikologi lingkungan (Umar 2009). Melalui pendekatan psikologi lingkungan diharapkan akan muncul pembentukan sikap yang positif terhadap pelestarian lingkungan dan dalam berbagai situasi dapat diupayakan timbulnya sikap yang lebih waspada dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan datangnya bencana susulan. Misalnya, menipisnya kawasan hutan yang disebabkan oleh lahan-lahan yang diokupasi penduduk dan dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, pariwisata, perindustrian, atau pertanian. Jelaslah bahwa penduduk yang memanfaatkan lahan-lahan bekas hutan itu tidak menyadari bencana yang bisa ditimbulkan dengan perilaku mereka. Dengan kata lain, bencana itu tidak terekam dalam persepsi mereka, ataupun kalau terekam ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka kurang memberi perhatian pada masalah ini.

bencana. Sejauhmana masyarakat memandang persoalan bencana akan membawa dampak kepada perilaku manusia. Burton dan Kates dalam Sarwono (1992) menyebutkan bahwa suatu bencana akan melahirkan tiga efek terhadap manusia, yakni efek kritis, efek tanggul dan efek adaptasi.

a. Efek kritis (crisis effect), terjadi pada awal bencana dan selama bencana itu berlangsung. Pada saat itu orang berusaha mengatasi bencana dan menyelidiki penyebab bencana itu. Namun masalah yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri baru bisa diatasi setelah bencana itu berlalu. Efek kritis melahirkan gagasan tentang bagaimana mengatasi bencana jika terjadi lagi pada masa yang akan datang.

b. Efek tanggul (levee effect), tindakan yang diambil untuk mencegah bencana berikutnya. Manusia memang cenderung untuk mengatur lingkungan di sekitar mereka dengan membuat berbagai macam mekanisme perlindungan, misalnya membuat tanggul untuk mencegah banjir. Efek tanggul ini adalah tindak lanjut dari gagasan yang timbul sebagai akibat efek krisis.

c. Efek adaptasi merupakan penyesuaian-perubahan yang dilakukan manusia secara konsisten dan akhirnya menjadi permanen (efek tanggul yang permanen). Misalnya, orang yang tinggal di daerah banjir membuat rumah-rumah panggung sehingga air banjir tidak menjangkau ruangan dalam rumah. Mereka pun menyediakan perahu-perahu untuk sarana transportasi selama musim banjir. Namun di lain sisi, adaptasi bisa berbahaya karena ada peningkatan ambang toleransi terhadap bahaya sehingga kepekaan terhadap bencana berkurang. Akibatnya, jika bencana itu terjadi lagi, orang kembali tidak siap sehingga usaha dari efek tanggul tidak ada gunanya. Contohnya adalah petani-petani di lereng-lereng bukit. Walaupun beberapa tahun sekali kampung dan sawah mereka rusak dan habis dilanda longsor, tetapi setelah efek krisis berlalu beberapa waktu, mereka mulai lagi bertani dan membangun perkampungan di tempat lama, sampai tiba saatnya mereka kembali dilanda bencana.

bencana akan membuat seseorang lebih siap dalam menghadapi bencana berikutnya

2.3 Adaptasi Lingkungan: Dinamika Interaksi antara Manusia dan Alam Persoalan bencana alam seolah memaksa manusia untuk mengakui bahwa manusia tidak dapat hidup dengan mengabaikan keberadaan alam. Dalam kehidupannya, manusia akan senantiasa berinteraksi dengan alam, dan interaksi tersebut telah menjadi perhatian banyak peneliti.

Banyak kajian yang dilahirkan mulai tahun 1910-1980 yang melahirkan 6 teori tentang perkembangan hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu (1) environmental determinisme, (2) environmental possibilisme, (3) cultural ecology, (4) the ecosystem-based model of human ecology, (5) the actor-based model of human ecology dan (6) the systems model of human ecology (Rambo, 1983).

Hasil interaksi manusia dengan alam merupakan sebuah bentuk penyesuaian manusia terhadap lingkungan sekitarnya atau biasa dikenal dengan istilah adaptasi ekologi. Terkait dengan adaptasi ekologi, salah satu kajian populer yang menggambarkan tentang interaksi masyarakat terhadap lingkungan adalah hasil kajian Julian Steward (1955) yang dikenal dengan teori Cultural Ecology pada komunitas Indian Shosone. Menurut Steward, ekologi manusia didasarkan pada asumsi bahwa kebudayaan telah berkembang dalam lingkungan-lingkungan lokal yang tidak lepas dari kebudayaan inti (a cultural core).

Dari sudut pandang ekologi budayanya, Steward mengemukakan adaptasi sebagai suatu strategi penanggulangan oleh manusia dalam merespon umpan balik negatif dari suatu ekosistem. Umpan balik yang dimaksud adalah segala perubahan yang disebabkan oleh lingkungan, baik ekosistem itu sendiri (lingkungan biofisik) maupun sistem sosial. Secara konseptual, pandangan tersebut sejalan dengan persoalan ekologi yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di daerah rawan longsor.

LINGKUNGAN-ALAM

Pembauran Difusi dari Masy.Lain

Pengaruh Teknologi Pengelolaan SDA

Kelembagaan Ekonomi Populasi

Penduduk

Inti (Core) Budaya

Agama Bahasa

Kesehatan Ideologi

Non Inti budaya

Organisasi Sosial Politik

LINGKUNGAN SOSIAL

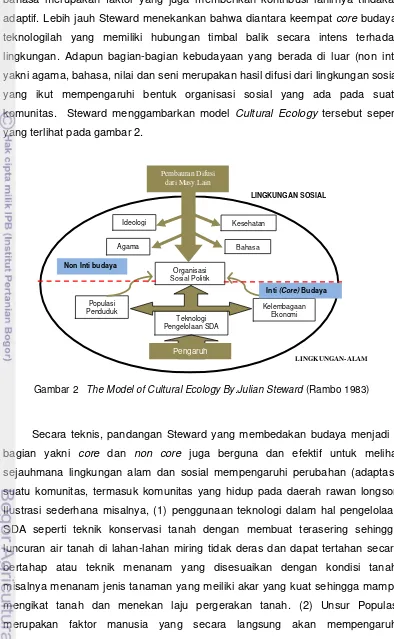

[image:36.595.110.504.92.731.2]bahasa merupakan faktor yang juga memberikan kontribusi lahirnya tindakan adaptif. Lebih jauh Steward menekankan bahwa diantara keempat core budaya, teknologilah yang memiliki hubungan timbal balik secara intens terhadap lingkungan. Adapun bagian-bagian kebudayaan yang berada di luar (non inti) yakni agama, bahasa, nilai dan seni merupakan hasil difusi dari lingkungan sosial yang ikut mempengaruhi bentuk organisasi sosial yang ada pada suatu komunitas. Steward menggambarkan model Cultural Ecology tersebut seperti yang terlihat pada gambar 2.

Gambar 2 The Model of Cultural Ecology By.Julian Steward (Rambo 1983)

pengaruh-tekanan terhadap lahan dan SDA. Adapun (3) kelembagaan ekonomi dan (4) organisasi sosial dan politik merupakan faktor yang akan mempengaruhi kebijakan, perubahan dan dinamika interaksi antara manusia dengan manusia serta manusia dan alam.

Permasalahan yang dihadapi oleh komunitas rawan longsor serupa dengan persoalan yang dihadapi oleh komunitas Indian Shosone yang hidup di habitat semi-padang pasir gersang. Kedua komunitas memiliki kualitas ekologi yang sama-sama tidak memadai. Study Steward (1955) pada komunitas Indian Shosone menggambarkan tentang populasi yang sedikit, band-band kecil dan tersebar, pola pemukiman yang fleksibel, dan kelangkaan teritori serta kelangkaan pemimpin-pemimpin yang kuat merefleksikan ketidakmampuan teknologi Shosone dalam mengekstraksi suatu suplai pangan stabil pada suatu sumberdaya yang tersedia di lingkungan yang gersang.

Kesesuaian konsep dan kegunaan serta efektifitas pandangan Steward tersebut menjadi alasan tersendiri untuk menggunakan konsep Cutural Ecology pada kajian ini. Selain itu, pertimbangan bahwa teori Steward sebagai ilmuwan pertama yang mengkaji tentang pengaruh budaya yang mempengaruhi interaksi antara alam dan manusia merupakan konsep dasar (pondasi) yang masih relevan bahkan terus berkembang dan menjadi inspirasi lahirnya teori-teori serupa oleh para ilmuwan.

Tokoh ekologi budaya lainnya, Alland (1975) yang didukung oleh Harris (1968) dan Moran (1982) bahwa adaptasi adalah suatu strategi penyesuaian diri yang digunakan manusia selama hidupnya untuk merespon terhadap perubahan-perubahan ingkungan dan sosial. Hingga saat ini, kajian serupa terus mengalami perkembangan yang signifikan dengan masuknya berbagai bidang ilmu seperti; Antropologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah hingga Politik (Adiwibowo 2010).

Menurut pandangan mereka (Steward dan Geertz), kebudayaan terbentuk dari pengaruh ekologi yang ada di lingkungan alam dan dari difusi sifat-sifat bawaan yang ada pada lingkungan sosial. Kebudayaan dan lingkungan hidup memiliki peran besar yang saling mempengaruhi. Lingkungan hidup (alam) memiliki pengaruh atas budaya dan perilaku manusia dan dalam waktu yang bersamaan, manusia juga mempengaruhi perubahan-perubahan lingkungan hidupnya. Data ilmiah menunjukkan bahwa perilaku manusia sangat bervariasi antara kultur (budaya) yang satu dan yang lainnya (Hall & Barongan 2002).

Kajian Clifford Geertz (1983) tentang pola adaptasi masyarakat di Indonesia menjelaskan bahwa kondisi alam yang berbeda ekosistem akan mempengaruhi pola kebudayaannya. Geertz membedakan antara ekosistem Indonesia Dalam (Inner Indonesia) seperti Jawa, Bali, dan Lombok, yang menerapkan sistem sawah karena kondisi tanahnya yang lebih subur (muda, kaya hara), sedangkan Indonesia Luar (Outer Indonesia) yakni pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua mempraktekkan sistem ladang berpindah karena tanahnya yang kurang subur (tua, miskin hara) dengan kepadatan penduduk yang masih rendah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bennet (1976) yang mengemukakan bahwa manusia akan selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya, baik secara biologis/genetik maupun secara budaya. Masyarakat dapat survive meski dalam kondisi rentan jika mampu beradaptasi dengan mengoptimalkan kekuatan yang tersedia. Lebih jauh Bennet menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan dan efeknya pada unsur-unsur lingkungan hidup merupakan hasil prilaku manusia yang dikendalikan oleh keputusan dan pilihan tertentu. Keputusan dan pilihan itu merupakan ekspresi adaptasi terhadap lingkungan hidup dan proses-proses perubahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adaptasi sebagai suatu prilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian.

Haviland (1981) juga mengemukakan bahwa pada prinsipnya adaptasi merupakan proses penyesuaian diri manusia (sebagai bagian dari sistem sosial) untuk merespon terhadap perubahan-perubahan di sekelilingnya, termasuk lingkungan fisik dan sosial budaya. Asumsi penjelasan di atas berkembang karena adanya pemikiran bahwa manusia dan lingkungannya bukan merupakan suatu hal yang bersifat stagnan atau statis. Proses adaptasi sangatlah dinamis karena lingkungan dan populasi manusia terus berubah.

Menurut Usman (1998), bentuk adaptasi terhadap lingkungan sebagian ditentukan oleh arah interaksi sosial. Karena itu, strategi-strategi yang dipilih untuk melakukan adaptasi seringkali tidaklah murni datang darinya, tetapi juga merupakan hasil diskusi dengan orang lain, bahkan sebagian produk imitasi. Masyarakat akan membangun apa yang lazim disebut idea wolds yaitu pola fikir yang dilembagakan dalam masyarakat, dijadikan reference bagi anggotanya dalam bersikap dan bertindak terhadap lingkungan. Apabila masyarakat telah memiliki dan mengetahui konsep-konsep penanganan lingkungannya, diasumsikan bahwa mereka juga akan memiliki tingkat cara sendiri dalam menangani masalah lingkungan.

Bentuk teknologi lainnya yang mencerminkan cara-cara memperlakukan alam agar kehidupan selaras dapat terus bertahan ditemukan pada komunitas Suku Kajang di Bulukumba-Sulawesi Selatan (Sylviani 2005). Terdapat satu falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yakni pandangan para leluhur mereka bahwa pendidikan Pasang ri Kajang hampir sama dengan pendidikan formal di sekolah, sehingga sejak dini falsafah tersebut telah ditanamkan. Pasang ri Kajang merupakan pemahaman tentang kesakralan hutan-alam yang tidak dapat diganggu. Kearifan ekologi untuk pelestarian lingkungan mereka lakukan sepanjang masa hingga saat ini. Bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh beberapa komunitas tersebut merupakan bentuk adaptasi kultural yakni penyesuaian dengan norma dan pranata sosial, adat istiadat dan berbagai aktivitas manusia dari waktu ke waktu dan pada akhirnya menyatu dengan manusianya.

2.4 Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal dalam kajian ini lebih menekankan pada konsep kelembagaan lokal yang didefinisikan oleh Uphoff (1986) yakni suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Dalam hal ini kelembagaan lokal merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bersama yang dilembagakan1.

Menurut tingkatan pengambilan keputusan dan aktivitas suatu kelompok maka istilah lokal oleh Uphoff dibagi menjadi 3 kategori yakni locality level, community level dan group level. Konsep lokal pada kajian ini mengacu pada community level (tingkat komunitas) dengan ciri memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi pada wilayah/area tertentu. Dari ciri tersebut maka komunitas dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang di suatu kawasan yang membangun kehidupan sosio-budayanya berdasarkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki dalam rangka bertahan bahkan berkembang.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama, konsep Uphoff (1986) sejalan dengan pemikiran Harton dan Hant dalam Taneko (1984) yang

1

menyatakan bahwa kelembagaan itu sebagian besar muncul dari kehidupan bersama dan merupakan hal yang tidak direncanakan. Masyarakat pada awalnya mencari cara-cara yang dapat digunakan sebagai wadah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian mereka menemukan beberapa pola yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam proses selanjutnya diperkuat melalui kebiasaan yang dibakukan. David dan Nort dalam Hayami dan Kikuchi (1981) mengklasifikasikan kelembagaan (institusional) dalam dua sub kategori yaitu :

1. Lingkungan pranata dasar (the basic institutional environment) yakni seperangkat aturan-aturan keputusan dasar dan hak-hak pemilihan yang dapat dispesifikasikan ke dalam hukum formal atau prinsip-prinsip adat kebiasaan yang dianggap suci oleh tradisi.

2. Susunan pranata sekunder (the secondary institusional arrangement) yakni bentuk-bentuk persetujuan khusus yang mengatur cara-cara bagaimana unit-unit ekonomi dapat berkompetisi atau bekerjasama dalam pemakaian sumberdaya.

Konsep tersebut secara implisit menyatakan bahwa keberadaan sebuah kelembagaan dalam bentuk rules of the game pada akhirnya muncul sebagai bentuk adaptasi yang tidak lepas dari pilihan masyarakat setempat dalam bertindak (beraktifitas) dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Kelembagaan sebagai aturan main oleh Schmid (1987) diartikan sebagai suatu gugus aturan tentang hubungan antar individu dalam sistem sosial yang mencerminkan hak dan kewajiban.

“Seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang telah

mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia, mendefinisikan bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak-hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung-jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam tertentu”.

komunitas setempat dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi secara ekstrem (longsor).

Kedua, hak kepemilikan dimaksudkan sebagai hasil kesepakatan-kesepakatan sosial yang mengatur hubungan antar individu, kelompok keluarga dan desa dalam kepemilikan sumberdaya dan memperoleh akses bantuan. Kepemilikan sumberdaya yang dimaksud adalah jenis hak kepemilikan yang terkait erat dengan kondisi lingkungan-SDA yang tersedia seperti lahan, tanaman, ternak, air, dan lain-lain, sedangkan hak atas akses-bantuan yang dimaksud bantuan baik yang sifatnya langsung dapat dinikmati (materi) maupun yang sifatnya non materi seperti; penyebarluasan informasi tentang ancaman longsor, kaidah konservasi tanah & air, dan sebagainya.

Ketiga, terkait dengan batas yurisdiksi dan hak kepemilikan maka perlu suatu aturan atau representasi berupa norma-nilai yang mencerminkan peran dan tanggungjawab antar sesama warga terhadap korban longsor atau bagaimana komunitas setempat mampu berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tetap nyaman. Tonny (2004) mengatakan bahwa kelembagaan mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar sejalan dengan tujuan umum (publik) yang ditetapkan.

Ketiga karakteristik kelembagaan tersebut dapat dikenali pada struktur kelembagaan lokal yang tidak formal, tetapi nilai dan aturan mainnya tersosialisasikan secara melembaga, sehingga kelembagaan lokal terinternalisasikan secara terus-menerus. Norma-norma yang ada di masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Soekanto (2009) menyebutkan bahwa norma yang paling lemah kekuatannya dikenal sebagai cara (usage), lalu kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan yang paling kuat adalah adat istiadat (custom). Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga jika norma tersebut diketahui, dipahami/dimengerti, ditaati dan dihargai. Keberadaan norma sebagai bentuk kelembagaan lokal merupakan rules of the game yang menjadi acuan-pedoman masyarakat dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

disepakati oleh masyarakat. Kelembagaan sebagai organisasi sosial dibedakan oleh Koentjaraningrat (1986) dalam beberapa bentuk yakni: a) kekerabatan/domestik, b) ekonomi (mata pencaharian, produksi, menimbun dan distribusi kekayaan), c) pendidikan, d) ilmiah, e) politik (mengatur kehidupan kelompok besar atau kehidupan negara), f) keagamaan (untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan), g) estetika dan rekreasi (untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi), dan h) somatik (jasmaniah manusia).

Kelembagaan lokal bisa muncul dan tenggelam seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Kelembagaan akan tetap eksis jika dirasakan fungsional oleh masyarakatnya, dan akan ditinggalkan jika dirasakan sudah disfunction. Berbeda dengan konsep kelembagaan lainnya (Weber dengan Rasionalitas Birokrasinya) yang melihat fungsi dan peran suatu kelembagaan dari struktur peran dan tanggungjawab yang muncul dalam bentuk asosiasi-organisasi formal dan baku. Kelembagaan lokal disini lebih bersifat non formal namun sarat akan nilai dan kearifan lokal yang merupakan totalitas pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari pengalaman trial and error dan berasal dari proses adaptasi dan akomodasi terhadap keadaan dan lingkungan yang senantiasa berubah.

Dalam istilah Geertz (2003), pengetahuan lokal berakar pada pengalaman dan ruang spasial. Hasil kajian Zamroni (2011) mendukung bahwa salah satu bentuk pengetahuan lokal masyarakat di Gunung Merapi yakni kepercayaan, turut mewarnai makna dan pemahaman terhadap erupsi merapi karena pengalaman masyarakat dalam berinteraksi selama puluhan bahkan ratusan tahun. Masyarakat menganggap bahwa erupsi merapi adalah bagian dari keseharian mereka yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Bentuk-bentuk kelembagaan lokal tidak terlepas dari pola-pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya khususnya lahan (bentuk adaptasi ekologi). Terdapat sejumlah penelitian tentang kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan dengan fokus dan tujuan beragam. Di negara-negara berkembang terjadi kebangkitan kelembagaan lokal karena dipandang dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan dan berperan dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan (Ghate & Nagendra 2005).

pengelolaan sumberdaya hutan, serta sistem kelembagaan lokal yang meliputi norma (norm), sanksi (sanction) nilai (value) dan kepercayaan (belief), yang mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat dan telah menciptakan keseimbangan interaksi antar sesama manusia, dan antara manusia dengan sumberdaya alam (Ostrom (1990); Balland & Platteu (1996); Murray et al. (2006)).

Dari bebagai kajian tersebut terlihat bahwa keberhasilan kelembagaan lokal sebenarnya merupakan pernyataan terselubung yang mengakui bahwa kehidupan tradisional yang sarat akan nilai, moral dan etika luhur jauh lebih arif dalam menyeimbangkan kehidupan antara alam, manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga mampu menjadi komunitas tangguh dan berkelanjutan. Etika Biosentrisme dan Ekosentrisme2 mengajak agar manusia kembali kepada nilai-nilai moral dan kearifan lokal serta meninggalkan cara pandang ilmu pengetahuan yang Antroposentris dan Cartesian3.

Kelembagaan sebagai nilai, kearifan-pengetahuan lokal, norma, aturan perilaku dan aturan main, menurut Giddens dalam Scott 2008 memberikan kedamaian bagi kehidupan sosial dan dukungan pada sistem sosial. Dalam analisis Scott (1989) keberadaan kelembagaan komunitas di pedesaan

pra-kapitalis berfungsi sebagai “asuransi terselubung” dan “energi sosial” dalam

mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Kelembagaan terbentuk karena didorong oleh adanya fungsi yang menjadi kebutuhan bersama dari anggota untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Atas dasar kajian dan berbagai penjelasan tentang makna kelembagaan lokal maka Peneliti meyakini bahwa bentuk kelembagaan yang lebih alami, tidak kaku, dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mempunyai daya tahan yang lebih tinggi akan lebih fungsional dibandingkan dengan keberadaan kelembagaan formal lainnya.

2 1) Biosentrisme menyatakan bahwa bukan hanya manusia dan komunitasnya yang pantas

mendapatkan pertimbangan moral, melainkan juga dunia binatang (seluruh spesies wajib dilindungi), (2) Ekosentrisme sejalan dengan biosentrime namun lebih luas, bahwa penyelamatan dan kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya untuk makhluk hidup saja tapi setara untuk seluruh unsur kehidupan, (3) ekofeminisme lebih memandang bahwa antroposentrisme adalah pandangan kaum patriarkhal yang menganggap alam sama dengan perempuan sehingga harus ditundukkan. Alam rusak karena dikendalikan oleh kaum patriarchal, akan berbeda jika alam di „kuasai’ oleh perempuan yang lebih memiliki kepedulian dan kepekaan, hal.89-117 (Susilo 2008)

3 Cara pandang ilmu pengetahuan modern yang sekular, mekanistis dan reduksionis yang