I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi sumberdaya perikanan di Indonesia cukup besar, baik sumberdaya perikanan tangkap maupun budidaya. Sumberdaya perikanan tersebut merupakan salah satu aset nasional yang harus dikelola dengan baik. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan sebagai penghasil devisa negara. Sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebanyak 9,7 juta ton, nilai ekspor perikanan US$ 5 miliar, konsumsi ikan penduduk 32,29 kg per kapita per tahun, dan menyediakan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,24 juta orang (Renstra DKP, 2009)

2

Penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang salah satunya diakibatkan terjadinya over fishing dan meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan menyebabkan nelayan mencoba cara lain, yaitu melakukan usaha budidaya perikanan. Seiring dengan semakin tingginya permintaan penduduk untuk berbagai jenis ikan, maka mendorong minat nelayan untuk berusaha sebagai pembudidaya ikan di perairan laut.

Indonesia diperkirakan memiliki potensi perairan laut seluas 8,4 juta ha untuk budidaya perikanan laut, dengan 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya laut, yang terdiri atas 775 ribu ha untuk pengembangan keramba jaring apung ikan, lobster, abalone (Gastropoda

Sea farming sudah dimulai sejak abad 17 di Jepang, Norwegia dan Amerika Serikat. Kegiatan pelepasan larva ikan yang masih mengandung kuning telur dimulai sejak tahun 1887 dan kegiatan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1967. Kegiatan sea farming di Norwegia tidak diikuti dengan evaluasi keberhasilan maupun dampak kegiatan tersebut terhadap populasi ikan dan hasil tangkapan serta dampak ekologi dari aktivitas yang sudah dilakukan (PKSPL-IPB, 2004).

Konsepsi sea farming di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Perikanan dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) pada tahun 2001 (Kusumastanto, komunikasi pribadi, 2011) dan telah mengalami beberapa perubahan semenjak konsep awal diterapkan, dimana kegiatan bukan saja penebaran bibit ikan tapi lebih kepada peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha ekonomi serta perbaikan kualitas sumberdaya dan lingkungan laut di wilayah sea farming. Kegiatan tersebut juga didukung oleh manajemen sea farming yang baik, yaitu penerapan konsep sea farming dalam upaya mengembangkan satu kawasan tertentu yang dibuat khusus dengan menggunakan jaring apung dan berbagai teknik budidaya lainnya sehingga kegiatan tersebut dapat dengan mudah dikontrol serta diikuti dengan program peningkatan kualitas sumberdaya ikan (stock enhancement) maupun perbaikan kualitas lingkungan pesisir dan laut.

4

Administratif Kepulauan Seribu, dimana kegiatan awalnya berupa kajian-kajian yang terkait aspek teknis terhadap penerapan sea farming. Setelah dilakukan kajian teknis, maka pada tahun 2005 baru dilakukan implementasi program sea farming. Implementasi program tersebut menggunakan teknologi keramba jaring apung yang ditempatkan pada daerah perairan Gosong Pulau Semak Daun di sekitar Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu serta program pengelolaan sumberdaya maupun lingkungan pesisir dan laut.

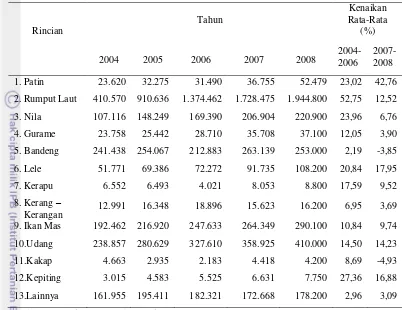

Tabel 1. Produksi Perikanan Menurut Komoditas Utama (Ton), Tahun 2004-2008

Rincian

Tahun

Kenaikan Rata-Rata

(%) 2004 2005 2006 2007 2008 2004- 2006 2007- 2008 1. Patin 23.620 32.275 31.490 36.755 52.479 23,02 42,76 2. Rumput Laut 410.570 910.636 1.374.462 1.728.475 1.944.800 52,75 12,52 3. Nila 107.116 148.249 169.390 206.904 220.900 23,96 6,76 4. Gurame 23.758 25.442 28.710 35.708 37.100 12,05 3,90 5. Bandeng 241.438 254.067 212.883 263.139 253.000 2,19 -3,85 6. Lele 51.771 69.386 72.272 91.735 108.200 20,84 17,95 7. Kerapu 6.552 6.493 4.021 8.053 8.800 17,59 9,52 8. Kerang –

Kerangan 12.991 16.348 18.896 15.623 16.200 6,95 3,69 9. Ikan Mas 192.462 216.920 247.633 264.349 290.100 10,84 9,74 10.Udang 238.857 280.629 327.610 358.925 410.000 14,50 14,23 11.Kakap 4.663 2.935 2.183 4.418 4.200 8,69 -4,93 12.Kepiting 3.015 4.583 5.525 6.631 7.750 27,36 16,88 13.Lainnya 161.955 195.411 182.321 172.668 178.200 2,96 3,09 Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2009

6

semua warga pendatang; dan (3) Alternatif kegiatan pembangunan yang relatif terbatas yaitu utamanya perikanan tangkap dan pariwisata dan lain-lain (Sudin Perikanan dan Kelautan, 2009).

Kepulauan Seribu merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk bisnis ikan kerapu karena memiliki perairan berkarang yang luas. Perairan dengan karakteristik seperti ini merupakan habitat yang paling baik bagi ikan kerapu. Menurut Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB, 2004), potensi pengusahaan ikan kerapu di Kepulauan Seribu seluas 359,49 ha yang tersebar di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Panggang. Kondisi fisik di pulau-pulau tersebut sangat baik untuk bisnis ikan kerapu, terutama usaha dengan menggunakan keramba jaring apung. Pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat menjadi alternatif mata pencaharian penduduk di Kepulauan Seribu yang mayoritas pekerjaannya adalah nelayan. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dimana perikanan dan pariwisata bahari menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

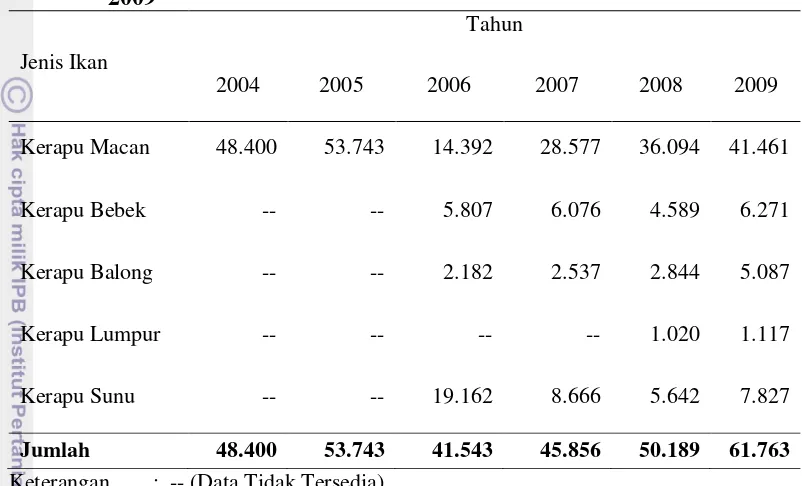

macan, kerapu bebek, kerapu balong, kerapu lumpur, dan kerapu sunu, seperti terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Produksi Kerapu Nasional Berdasarkan Jenis (Ton), Tahun 2004-2009

Jenis Ikan

Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kerapu Macan 48.400 53.743 14.392 28.577 36.094 41.461

Kerapu Bebek -- -- 5.807 6.076 4.589 6.271

Kerapu Balong -- -- 2.182 2.537 2.844 5.087

Kerapu Lumpur -- -- -- -- 1.020 1.117

Kerapu Sunu -- -- 19.162 8.666 5.642 7.827

Jumlah 48.400 53.743 41.543 45.856 50.189 61.763

Keterangan : -- (Data Tidak Tersedia)

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2009

Dari data tersebut, produksi nasional yang terbesar adalah ikan kerapu jenis macan. Produksi ikan kerapu macan pada tahun 2009 adalah sebesar 41.461 ton diikuti dengan kerapu sunu sebesar 7.827 ton, kerapu bebek sebesar 6.271 ton, kerapu balong sebesar 5.087 ton dan kerapu lumpur sebesar 1.117 ton.

8

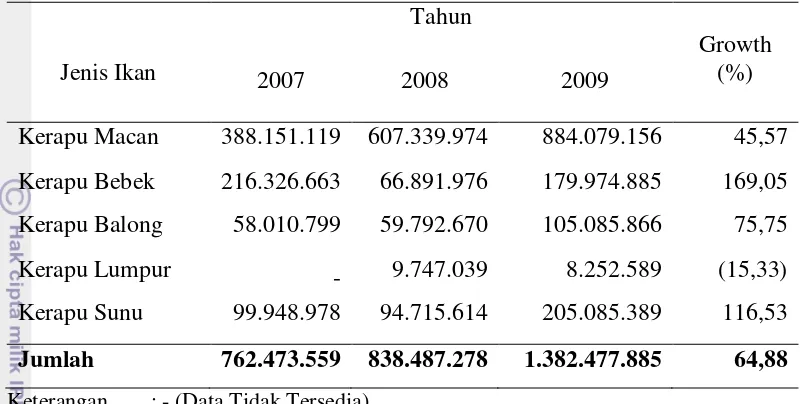

Tabel 3. Nilai Produksi Kerapu Berdasarkan Jenis (Rp 1.000) Tahun 2007-2009

Jenis Ikan

Tahun

Growth (%)

2007 2008 2009

Kerapu Macan 388.151.119 607.339.974 884.079.156 45,57 Kerapu Bebek 216.326.663 66.891.976 179.974.885 169,05 Kerapu Balong 58.010.799 59.792.670 105.085.866 75,75

Kerapu Lumpur - 9.747.039 8.252.589 (15,33)

Kerapu Sunu 99.948.978 94.715.614 205.085.389 116,53 Jumlah 762.473.559 838.487.278 1.382.477.885 64,88

Keterangan : - (Data Tidak Tersedia)

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2009

Dari data Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa jenis ikan kerapu macan memberikan nilai yang tertinggi pada tahun 2009 yakni Rp 884.079.156.000 diikuti oleh kerapu sunu senilai Rp 205.085.389.000, kerapu bebek senilai Rp 179.974.885, kerapu balong senilai Rp 105.085.866.000 dan kerapu lumpur senilai Rp 8.252.589.000

Kegiatan sea farming yang telah dilakukan selama lebih dari lima tahun ini perlu terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sea farming sebagai konsep baru perlu dikaji bagaimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi masyarakat pesisir melalui optimasi faktor produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

kelayakan usaha budidaya ikan kerapu dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang optimal tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Jumlah hasil tangkapan yang berasal dari laut dan penangkapan di perairan umum, pada periode 1997 sampai dengan 2007 meningkat rata-rata sebesar 2,59 % per tahun, yaitu tahun 1997 sebanyak 3.917.219 ton menjadi 5.044.737 ton pada tahun 2007 (Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2007). Besarnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan hasil tangkapan alam dapat mengakibatkan punahnya suatu komoditas tertentu, oleh sebab itu pemerintah mengalihkan kegiatan penangkapan pada kegiatan budidaya.

Kondisi overfishing diartikan sebagai kondisi yang sudah kelebihan dalam kegiatan penangkapan ikan dimana tangkapan telah melebihi batas tangkap lestari. Kondisi ini dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain disebabkan karena penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga ikan-ikan kecil juga ikut terambil, hal lain adalah dapat terjadinya kerusakan terumbu karang, mangrove dan lamun sebagai tempat ikan berkembang biak.

10

secara alami di lingkungannya ataupun sebagai akibat dari penyebaran pupuk. Mungkin juga permintaan pasar ikan hasil budidaya dapat ditingkatkan lebih mudah dibandingkan ikan hasil tangkapan. Melalui produksi yang terkontrol para pembudidaya ikan dapat menjamin kualitas dan kuantitas tertentu dari produksi. Para pembudidaya dapat memasarkan hasilnya ketika persediaan sedang rendah ataupun tidak tersedia dan pada beberapa kasus, pembudidaya mendayagunakan potensi untuk produksi tertentu guna memenuhi pilihan selera pada konsumen dan syarat-syarat pasar yang lain. Pengawasan seperti ini tidak mungkin ada di mayoritas kegiatan perikanan tangkap.

Salah satu program yang menerapkan pembudidayaan ikan yaitu sea farming. Sea farming merupakan sebuah konsep yang awalnya diadopsi dari Jepang dan Norwegia, untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya perikanan dengan menebar larva ikan, yang diharapkan akan dapat berkembang di suatu wilayah perairan sehingga dalam waktu tertentu dapat ditangkap oleh nelayan.

dalam program sea farming karena sangat menentukan bagi ketersediaan benih ikan.

Program sea farming ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dikarenakan program ini akan dijadikan pilot project dalam peningkatan pendapatan nelayan di Kepulauan Seribu. Peran pemerintah diantaranya mendukung pengembangan program dalam bentuk penyediaan beberapa fasilitas fisik seperti demplot (keramba jaring apung), benih dan penyuluhan.

Pembudidaya ikan yang mencoba mengembangkan program sea farming

ini pada umumnya melakukan usaha budidaya ikan kerapu untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini dilakukan karena perikanan tangkap bersifat tidak pasti (uncertainty). Di sisi lain, wilayah Kepulauan Seribu yang dikelilingi oleh laut sangat berpotensi untuk dijadikan tempat dalam mengembangkan usaha budidaya kerapu.

12

budidaya ikan kerapu dapat dikembangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin ditelaah :

1) Berapa tingkat optimal faktor produksi yang digunakan dalam suatu usaha budidaya kerapu guna menghasilkan produksi optimal kelompok pembudidaya ikan sea farming di Pulau Panggang?

2) Bagaimana kelayakan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu dengan faktor-faktor produksi yang optimal tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1) Mengkaji faktor produksi optimal dalam budidaya ikan kerapu guna menghasilkan keuntungan maksimum bagi anggota kelompok pembudidaya ikan sea farming di Pulau Panggang.

2) Menganalisis kelayakan pengembangan usaha budidaya kerapu berdasarkan faktor-faktor produksi yang optimal pada kelompok pembudidaya ikan sea farming di Pulau Panggang.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

3) Memberikan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Pulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Responden dalam penelitian ini adalah para pembudidaya yang merupakan angggota kelompok sea farming. Pembudidaya ikan pada kelompok sea farming merupakan orang-orang yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan yang mempraktekkan program

sea farming khususnya usaha budidaya ikan kerapu dengan menggunakan keramba jaring apung.

Penelitian ini difokuskan pada optimasi faktor-faktor produksi yang dapat menghasilkan produksi optimal guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang mengusahakan kegiatan sea farming di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Berikut ini aspek penting mengenai masyarakat pesisir :

a) Ciri Khas Wilayah Pesisir

sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya. b) Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2010 berpenduduk 21.071 jiwa, sekitar 69,36 % merupakan nelayan sedangkan sisanya terdiri dari pedagang, buruh, PNS, swasta dan lain-lain (BPS Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, 2010). Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah, dimana penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu sekitar 6.800 jiwa hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD), 1.463 jiwa tamat SMP dan 1.076 jiwa tamat SMA dengan fasilitas pendidikan yang ada masih sangat terbatas.

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2 Sea Farming

2.2.1 Sejarah Sea Farming

16

kepada aktivitas perikanan berupa ranching, sehingga disebut sea ranching. Istilah ini didefinisikan sebagai aktivitas melepas telur, larva, juvenile atau ikan muda ke laut untuk meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan hasil tangkapan. Di Norwegia dan Amerika Serikat, kegiatan pelepasan larva ikan yang masih mengandung kuning telur dimulai sejak tahun 1887, dan kegiatan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1967. Hanya saja, di Norwegia kegiatan ini tanpa diikuti oleh evaluasi keberhasilan maupun dampak kegiatan tersebut terhadap populasi ikan ataupun hasil tangkapan sehingga tidak diketahui secara pasti dampak ekologis dari aktivitas yang sudah dilakukan.

Strategi yang digunakan untuk melepas larva ke laut pada saat itu adalah dengan mensinkronkan waktu penglepasan dengan waktu dimana makanan larva di area penglepasan mencapai kepadatan yang tertinggi agar kelangsungan hidup larva dapat ditingkatkan. Strategi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemangsa, pola arus dan sangat sulit sekali menentukan waktu yang tepat (terkait dengan kelimpahan prey) untuk melepaskan larva di suatu area. Faktor-faktor ini tentu mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan di awal kehidupan larva ikan yang dilepas. Sehingga tingkat keberhasilan penglepasan larva ini diperkirakan sangat kecil sekali bahkan mendekati tingkat nol. Dari pengamatan yang dilakukan, pada umumnya kematian total larva ikan yang dilepas terjadi pada akhir stadia pertama dari perkembangan larva (ikan laut memiliki beberapa tahapan tumbuh kembang stadia pada saat larva).

kelangsungan hidup penglepasan juvenile lebih baik dibandingkan dengan penglepasan stadia larva. Oleh sebab itu, penglepasan ikan pada stadia juvenile

atau ikan muda dijadikan landasan dalam proses kegiatan sea farming. Tentunya dibutuhkan upaya dan biaya untuk mendapatkan juvenile ikan untuk dilepas dibanding melepas ikan dalam stadia larva.

Penglepasan ikan pada stadia juvenile diawali atau dipelopori oleh Jepang pada tahun 1965, yang kemudian diikuti oleh Norwegia pada tahun 1976 dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Selanjutnya teknologi penglepasan ikan berkembang dimana metode evaluasi, hitungan ekonomis dan dampak sosialnya terus dikembangkan hingga saat ini. Sampai saat ini hanya tiga negara tersebut yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap kegiatan sea farming, dan Jepang menjadi kiblat dari kegiatan ini.

2.2.2 Pengertian dan Tujuan Sea Farming

Menurut Adrianto (2005), sea farming dalam istilah Bahasa Jepang disebut saibai gyogyou adalah salah satu kegiatan perikanan yang memegang peranan cukup penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Jepang. Pada dasarnya, sea farming di Jepang berfungsi sebagai penyedia stok ikan yang akan dilepas kembali ke laut sehingga sumberdaya ikan yang berkurang akibat kegiatan perikanan tangkap tetap terpelihara volume stoknya (restocking).

Pada umumnya tujuan sea farming dapat dikategorikan menjadi tiga kegiatan berdasarkan tujuannya, yaitu :

18

2. Menopang kegiatan sportfishing dan rekreasi 3. Meningkatkan hasil tangkapan nelayan

Berdasarkan tujuan tersebut ternyata negara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup tinggi dan teknologi yang sudah lanjut memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Amerika Serikat mempraktekkan penglepasan ikan ke laut untuk tujuan meningkatkan populasi ikan dan untuk menopang kegiatan rekreasi dan sport fishing. Sedangkan Jepang dan negara-negara Skandinavia (Norwegia dan Denmark) memfokuskan kegiatan penglepasan ikan ke laut untuk commercial fishery sebagai tujuan primernya, disamping penglepasan yang ditujukan untuk meningkatkan populasi ikan yang hampir punah di suatu areal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan penangkapan ikan memegang peranan yang cukup besar baik secara sosial maupun ekonomi di Jepang.

Berdasarkan arealnya maka penglepasan ikan dibagi menjadi dua macam yaitu untuk high sea fishery (200 mil laut dari garis pantai) dan coastal fishery.

Pembagian areal ini tentunya akan berdampak pada jenis ikan, ukuran ikan dan daerah penglepasan.

Sea farming yang dapat didefinisikan sebagai sistem aktivitas berbasis marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumberdaya perikanan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan pariwisata. Dengan demikian, sea farming pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari tiga sistem yaitu sub-sistem input, sub-sub-sistem marikultur (proses) dan sub-sub-sistem output. Marikultur berfungsi sebagai penyedia sumberdaya perikanan yang dalam salah satu mata rantainya adalah kegiatan ekonomi masyarakat berbasis budidaya perikanan dan peningkatan cadangan sumberdaya ikan (stock enhancement) sebagai mata rantai penting lainnya. Oleh sebab itu, sea farming merupakan kegiatan pemanfaatan perairan laut di pesisir pantai atau laut. Tentu saja, pemanfaatan perairan tersebut harus sesuai dengan kondisi kegiatan budidaya perikanan laut maupun sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut. Dalam kegiatan sea farming di sekitar perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan kerapu.

2.3 Gambaran Umum Komoditas Ikan Kerapu

Ikan kerapu dapat diklasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut (Ghufran 2001):

Filum : Chordata Klas : Pisces

20

Spesies : Cromileptes altivelis

Genus : Plectropama

Spesies : Plectropama maculates, P. Leopardus, dan P.oligacanthus

Genus : Epinephelus

Spesies : Epinepheleus suillus, E. malabaricus, E. fuscoguttatus, E. merra, dan E. maculates

Ikan kerapu biasa disebut goropa atau kasai, diperkirakan terdiri atas sekitar 46 spesies yang hidup di berbagai tipe habitat (tempat hidup). Semua spesies tersebut ternyata berasal dari tujuh genus, yaitu Aethaloperca, Anyperodon, Chepalopholis, Cromileptes, Plectropoma, Epinephelus, dan

Varicla. Dari tujuh genus tersebut, genus Cromileptes, Plectropoma, dan

Epinephelus merupakan golongan kerapu komersial bernilai ekonomi tinggi yang diusahakan melalui penangkapan di alam maupun pembudidayaan (Ghufran, 2001).

Ikan kerapu merupakan jenis ikan demersal yang menyukai hidup di perairan karang, diantaranya pada celah-celah karang atau di dalam gua di dasar perairan (DKP, 2004). Secara umum, ikan kerapu memiliki kepala yang besar, mulut lebar dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik kecil. Bagian tepi operculum,

bergerigi dan terdapat duri-duri pada operculum. Letak dua sirip punggungnya terpisah. Semua jenis kerapu mempunyai tiga duri pada sirip dubur dan tiga duri pada bagian tepi operculum (Ghufran, 2001).

lainnya. Ikan kerapu bersifat hermaphrodit protogynous (hermaprodit protogini), yang berarti setelah mencapai ukuran tertentu akan berganti kelamin (change sex) dari betina menjadi jantan. Selain itu ikan kerapu tergolong jenis ikan yang bersifat hermaphrodit synchroni, yaitu di dalam satu gonad satu individu ikan, terdapat sel seks betina dan sel seks jantan yang dapat masak dalam waktu yang sama, sehingga ikan dapat mengadakan pembuahan sendiri dan dapat pula tidak. Ikan kerapu merupakan ikan berukuran besar yang bobotnya mencapai 4,5 kg atau lebih. Jenis ikan kerapu ini terdapat di berbagai perairan di dunia antara lain di Afrika, Taiwan, Filipina, Malaysia, Australia, Indonesia, dan Papua Nugini. Sementara di Indonesia, ikan kerapu ditemukan diseluruh perairan nusantara (Ghufran, 2001)

2.4 Jenis-Jenis Ikan Kerapu

1) Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis)

22

Sumber : (http://www.fishyforum.com/t1081/)

Gambar 1. Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes activelis)

Ikan kerapu bebek dikategorikan sebagai ikan konsumsi bila bobot tubuhnya telah mencapai 0,5 kg sampai 2 kg per ekor. Selain dijual sebagai ikan konsumsi, ikan kerapu bebek ini juga dapat dijual sebagai ikan hias dengan sebutan grace kelly. Ikan kerapu bebek memiliki bentuk sirip yang membulat. Sirip punggung tersusun dari 10 jari-jari keras dan 19 jari-jari lunak. Ikan ini bisa mencapai panjang tubuh 70 cm atau lebih, namun yang dikonsumsi umumnya ukuran 30-50 cm. Kerapu bebek tergolong ikan buas yang memangsa ikan-ikan dan hewan-hewan kecil lainnya (predator). Ikan kerapu bebek merupakan salah satu ikan laut komersial yang mulai dibududayakan baik dengan tujuan pembenihan maupun pembesaran.

2) Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)

ekornya. Badan ditutupi oleh sisik kecil, mengkilat dan memiliki ciri-ciri loreng (Antoro, Sarwono, Sudjiharno, 2004). Gambar ikan kerapu macan dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber : (http://www.fishyforum.com/t1081/)

Gambar 2. Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)

2.5 Budidaya Ikan Kerapu

Usaha budidaya ikan kerapu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembenihan dan pembesaran. Kegiatan pembenihan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan benih ikan ukuran 5-7 cm yang biasa disebut dengan fingerling. Kegiatan pembenihan sampai dengan fingerling

24

sebaiknya pelet kering dengan kadar protein sebesar 40% (Nainggolan et.al, 2003).

Pembesaran jenis kerapu sampai dengan ukuran konsumsi berkisar antara 7-10 bulan, tergantung dari jenis kerapu yang dibesarkan (untuk kerapu macan dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan dan untuk kerapu bebek sekitar 10 bulan). Pembesaran kerapu untuk menjadi kerapu muda ukuran 100 g per ekor dari ukuran fingerling diperlukan waktu 3-4 bulan pada kerapu macan dan 7-10 bulan pada kerapu bebek. Pembesaran kerapu umumnya dilakukan dengan menggunakan keramba jaring apung atau di dalam tangki pembesaran dengan sistem air mengalir (Nainggolan et.al, 2003).

Pakan yang diberikan dapat berupa ikan rucah atau pelet. Usaha pembesaran kerapu di lapangan cukup bervariasi. Ada yang membesarkan dari

fingerling sampai dengan ukuran konsumsi, ada pula yang membesarkan dari

fingerling sampai dengan ukuran 100 g per ekor (kerapu muda) dan dari kerapu muda sampai ukuran konsumsi (sekitar 500-1200 g per ekor). Pemeliharaan dari ukuran 100 g per ekor sampai dengan lebih besar dari 500 g per ekor memerlukan waktu 3-5 bulan untuk kerapu macan dan 8-10 bulan untuk kerapu bebek (Nainggolan et.al, 2003).

2.6 Keramba Jaring Apung

dipengaruhi oleh kondisi perairan, lingkungan bagi kegiatan budidaya laut dalam bentuk keramba jaring apung sangat menentukan keberhasilan usaha. Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting bagi usaha pemeliharaan ikan dalam keramba jaring apung. Komoditas yang dapat dipelihara dalam keramba jaring apung di laut tropis yaitu berbagai spesies ikan kerapu seperti kerapu lumpur, kerapu macan, kerapu sunu, kerapu bebek, dan kerapu lemak serta beberapa spesies lain seperti ikan baronang, kuwe, lobster, kakap merah, kakap putih, bandeng dan nila merah (Achmad et.al, 1995).

Pemilihan komoditas yang akan dibudidayakan mempengaruhi konstruksi keramba jaring apung. Keramba jaring apung dengan banyak sudut seperti segi enam, segi delapan, atau segi empat cocok untuk pemeliharaan kerapu. Hal ini dikarenakan semua spesies kerapu cenderung hidup bersembunyi, berbaring di dasar perairan di bawah naungan (Achmad et.al, 1995)

26

2.7 Teori Produksi

Teori produksi merupakan analisis mengenai bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen, dengan teknologi tertentu memilih dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, seefisien mungkin (Sudarman, 1989). Produksi adalah suatu proses pengubahan faktor produksi atau input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi optimal. Input pada suatu proses produksi terdiri dari perairan, tenaga kerja, kapital dan bahan baku, jadi input adalah barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan pada suatu proses produksi sedangkan yang dimaksud dengan output adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi.

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi. Fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang yang diproduksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan.

Fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut : Q = f (K, L, R, T)

Keterangan : Q = output

Berdasarkan persamaan tersebut berarti bahwa besar kecilnya tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat produksi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda pula. Jumlah produksi yang tidak sama akan dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor produksi seperti modal, mesin, peralatannya serta bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Berkaitan dengan periode produksi, situasi produksi dimana perusahaan tidak dapat mengubah outputnya disebut jangka waktu yang sangat pendek, sedangkan situasi produksi dimana output dapat dirubah namun demikian ada sebagian faktor produksi yang bersifat tetap atau input tetap dan sebagian lagi faktor produksinya dapat diubah atau input variabel disebut produksi jangka pendek. Produksi jangka panjang yaitu suatu produksi tidak hanya output dapat berubah tetapi mungkin semua input dapat diubah dan hanya teknologi dasar produksi yang tidak mengalami perubahan. Pendugaan hubungan antara produksi dan faktor produksi dapat dilakukan dengan model regresi. Menurut Soekartawi (1994), diantara berbagai model pendugaan hubungan tersebut salah satunya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, yang secara matematis model tersebut dituliskan sebagai berikut :

= a 1 1 2 2 3 3………. n ne

dimana : Y = Variabel dependen

a = Konstanta regresi

X1...,Xn = Variabel independen

1...., n = Koefisien regresi variabel independen ke 1-n

28

2.8 Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian (Gujarati, 2003):

a. Uji t Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan : a. Jika Hipotesis positif

Ho : i ≤ 0 => variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara

signifikan

H1 : i > 0 => variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara positif dan signifikan

b. Jika Hipotesis negatif Ho : i ≥ 0 => variabel independen tidak mempengaruhi

variabel dependen secara signifikan

H1 : i < 0 => variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara negatif dan signifikan

2. Pengujian satu sisi

Jika t tabel ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika t tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F statistik

Adapun langkah – langkah pengujian untuk uji F adalah sebagai berikut : 1. Menentukan hipotesis

H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0

(tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel indipenden terhadap variabel dependensecara bersama – sama)

H0 : 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 ≠ 0

(ada pengaruh yang signifikan dari variabel indipenden terhadap variabel dependensecara bersama – sama)

2. Perhitungan nilai F-test:

F

hitung=

keterangan :

k = jumlah variabel N = jumlah sampel

= koefisien determinasi 3. Pengambilan keputusan uji F

Apabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak berarti secara bersama–sama variabel independensecara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila F-hitung < F-tabel maka Ho diterima yang berarti secara bersama–sama variabel independensecara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R2)

30

dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukan kedalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0. Semakin dekat R2 dengan 1, maka semakin tepat regresi untuk meramalkan variabel dependen, dan hal ini menunjukan hasil estimasi keadaan yang sebenarnya.

Pengujian asumsi klasik juga perlu dilakukan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan (Gujarati, 2003).

a. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan pengujian terhadap masing-masing variabel independen untuk mengetahui seberapa jauh korelasinya (r2) yang dapat kemudian dibandingkan dengan R2yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independent dengan variabel dependen. Jika r2melebihi R2pada model regresi maka dari hasil regresi tersebut terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila R2lebih besar dari semua r2 maka ini menunjukan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model regresi yang diuji. b. Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian White, langkah pengujiannya antara lain:

a. Melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary

b. Hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji White

didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R2 yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik

Chi-squares (χ2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

n

R

2≈ χ

2df

c. Jika nilai Chi-squares hitung (n. R2) lebih besar dari nilai χ2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya

jika Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai χ2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas

c. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi menurut waktu. Dalam konteks regresi, model linear klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan Ui dengan menggunakan lambang:

E (Ui Uj) = 0 ; 1 ≠J

32

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Durbin Watson (D-W test), dengan hipotesa sebagai berikut:

1) Jika nilai D-W statistik < DL, atau D-W statistik > 4-DL, maka Ho ditolak yang berarti terdapat autokorelasi

2) Jika nilai DU < D-W < 4-DU, maka Ho diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi.

3) Jika DL ≤ D-W ≤ DU atau 4- DU ≤ D-W ≤ 4-DL, berarti dianggap tidak

meyakinkan.

2.9 Elastisitas Produksi

Elastisitas produksi digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan produksi akibat perubahan pemakaian input (faktor produksi). Koefisien regresi (b1) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas input (X) terhadap output (Y) (Soekartawi, 2003). Elastisitas produksi (Ep) dapat dihitung dengan menjumlahkan pangkat pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Elastisitasproduksi dapat dituliskan melalui rumus sebagai berikut:

Karena

adalah produk marjinal (MPP), maka besarnya Ep tergantung dari

besarnya MPP suatu input.

Dengan demikian, elastisitas produksi merupakan perbandingan antara produk marjinal dengan produk rata-rata.

Berdasarkan persamaan di atas rumus elastisitas produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

2.10 Skala Usaha (Return to Scale)

Skala penerimaan (return to scale) perlu dihitung untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale. Nilai return to scale dapat diketahui dengan menjumlahkan koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Secara rinci dapat dituliskan sebagai berikut:

∑

2.11 Analisis Optimasi

Optimasi merupakan pencapaian tingkat faktor produksi yang mana memaksimumkan pendapatan bersih dari penggunaan sumberdaya. Tingkat optimal dari penggunaan faktor produksi dapat dijelaskan dengan fungsi produksi. Pendapatan bersih merupakan hasil selisih dari total revenue (TR) dan total cost

(TC). Hal ini tercapai pada saat nilai produk marjinal (NPM) sama dengan harga input produksi (Px), atau biaya marjinal dari tambahan input.

34

Koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas produksi, maka :

Sehingga nilai produk marjinal (NPM) dapat dihitung dengan rumus:

dimana:

NPM = nilai produk marjinal input ke-i bi = koefisien regresi dari input ke-i

Y = produksi

= input ke-i

Py = harga persatuan produksi

Berdasarkan persamaan MPP dan NPM diatas, maka dapat diketahui input optimal (Xi*) dengan rumus:

̅

dimana:

* = input optimal ke-i

̅ = produksi (output) rata-rata

= koefisien regresi dari input ke-i

2.12 Analisis Kelayakan

Dalam mengevaluasi sebuah usaha biasanya digunakan dua macam analisis, yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi. Dalam analisis finansial usaha dilihat dari sudut badan usaha atau perorangan yang menanam modalnya di dalam usaha atau yang berkepentingan langsung di dalam usaha, sedangkan analisis ekonomi, usaha dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi, yang diperhitungkan adalah analisis total, atau produktivitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam usaha, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber yang dipakai dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil dari usaha tersebut. Hasil dari hal ini disebut social returns atau the economic returns (Kadariah, 2001).

Menurut Gittinger (1978), analisis ekonomi atau analisis sosial adalah analisis yang digunakan untuk menghitung manfaat dan biaya dari segi pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan sebagai pihak yang berkepentingan dalam usaha. Analisis finansial atau analisis privat ditujukan untuk menghitung manfaat dan biaya usaha dari segi individu atau swasta sebagai pihak yang berkepentingan dalam usaha.

Bagi pemegang kebijakan (policy makers), yang penting adalah mengarahkan pembangunan sumber-sumber yang langka kepada usaha-usaha yang dapat memberikan hasil yang paling baik bagi perekonomian, sebagai keseluruhan, yang menghasilkan social return dan economic return yang tinggi (Kadariah, 2001).

36

1) Harga

Dalam analisis ekonomi selalu dipakai harga bayangan (shadow price), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial dan ekonomi yang sesungguhnya, sedangkan dalam analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga privat atau harga pasar (accounting price).

2) Biaya

Dalam analisis ekonomi biaya bagi input proyek adalah manfaat yang hilang (the benefit forgone) bagi perekonomian karena input itu dipakai dalam perekonomian atau the opportunity cost bagi input

3) Pembayaran Transfer a) Pajak.

Dalam analisis ekonomi, pajak tidak dianggap sebagai biaya dalam proyek. Pajak merupakan bagian dari hasil netto proyek yang diserahkan kepada masyarakat.

b) Subsidi.

Subsidi merupakan suatu pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek. Dalam analisis finansial subsidi mengurangi biaya proyek. Jadi menambah manfaat bagi proyek, sedangkan dalam analisis ekonomi subsidi merupakan transfer yang dikeluarkan pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat.

c) Bunga.

- Bunga yang dibayarkan pelaku usaha kepada pihak-pihak diluar usaha yang meminjamkan uangnya kepada usaha tersebut. Bunga ini dianggap biaya (cost).

- Bunga atas modal usaha (inputed or paid to entity) tidak dianggap sebagai biaya, karena bunga merupakan bagian dari financial return

yang diterima oleh modal usaha.

Untuk mengevaluasi kelayakan sebuah usaha digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut (Kadariah, 2001) :

1) Net Present Value (NPV)

Tujuan dari kebijakan pembangunan adalah untuk mendapatkan hasil netto (net benefit) yang maksimal yang dapat tercapai dengan investasi modal atau pengorbanan sumber-sumber lain. Sebagai ukuran dalam hal ini adalah net present value dari usaha yang merupakan selisih antara NPV dari benefit dan NPVdari cost.

2) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C adalah perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif (Net Cost).

3) Internal Rate of Return (IRR)

38

dalam mengembalikan pinjaman. Jika dengan tingkat diskonto tertentu, nilai NPV menjadi sebesar nol, maka usaha yang bersangkutan berada dalam posisi pulang modal yang berarti proyek dapat mengembalikan modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta dapat melunasi penggunaan uang.

2.13 Analisis Sensitivitas

Kelompok sea farming yang berada di Pulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu merupakan kelompok usaha yang melakukan budidaya ikan kerapu pada kegiatan pembesaran. Pembentukan kelompok sea farming bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pembinaan kegiatan budidaya ikan kerapu. Kelompok tersebut dibina oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Pengembangan program sea farming di kawasan Kepulauan Seribu telah berjalan sejak tahun 2005 dan telah ada reorientasi perilaku ekonomi penduduk setempat yang umumnya nelayan, yang pada awalnya mengandalkan sistem perikanan tangkap mulai mengembangkan usaha budidaya, meski penangkapan ikan masih menjadi salah satu aktivitas penting. Secara mikro, program ini telah menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian, karena selain sistem produksi, program sea farming diharapkan dapat menjadi alternatif dalam kegiatan ekonomi. Sea farming akan berjalan dengan baik apabila konsepsi dan implementasi dalam teknik dan pengembangan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik serta menggunakan pendekatan yang tepat dan saling mendukung antar sektor primer, sekunder dan tersier.

40

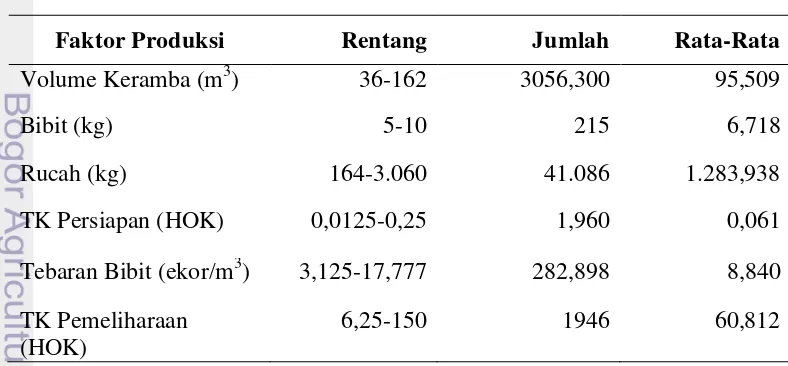

tingkat faktor produksi yang berbeda-beda dalam usaha budidayanya. Hal ini tentu menghasilkan output yang berbeda-beda juga sehingga perlu dicari berapa tingkat faktor produksi optimal yang digunakan agar dihasilkan output yang optimal. Dengan penggunaan faktor produksi yang optimal akan menghasilkan produksi ikan kerapu yang optimal yang dapat meningkatkan keuntungan pembudidaya ikan. Ditambah lagi dengan masa panen ikan kerapu yang dapat mencapai 7-10 bulan, tentunya hasil output ikan kerapu harus optimal untuk menutupi tenggang waktu tersebut dimana nelayan tidak mendapatkan pendapatan dari budidaya (belum panen).

Analisis kelayakan pada usaha budidaya ikan kerapu juga harus dilakukan dalam mengukur keefektifan penggunaan jumlah faktor produksi tersebut, sehingga dalam penelitian ini dilakukan suatu kajian untuk melihat seberapa besar manfaat yang didapat dengan berbudidaya ikan kerapu.

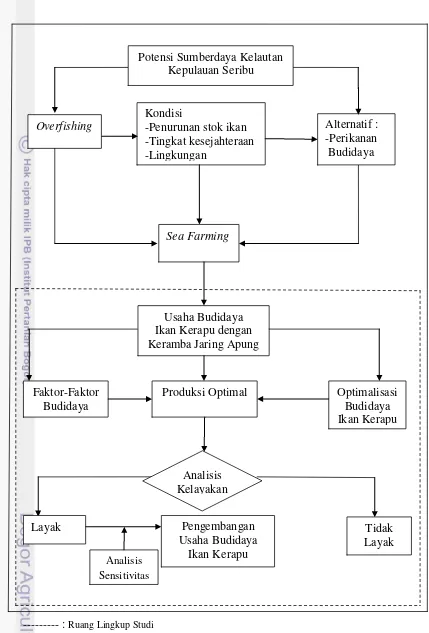

--- : Ruang Lingkup Studi

Gambar 3. KerangkaPemikiran

Optimalisasi Budidaya Ikan Kerapu Produksi Optimal

Layak Tidak

Layak Pengembangan

Usaha Budidaya Ikan Kerapu

Analisis Sensitivitas

Faktor-Faktor Budidaya

Analisis Kelayakan Kondisi

-Penurunan stok ikan -Tingkat kesejahteraan -Lingkungan

Sea Farming

Alternatif : -Perikanan Budidaya

Overfishing

Potensi Sumberdaya Kelautan Kepulauan Seribu

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sentra dari kegiatan sea farming di Kepulauan Seribu. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan atau informasi dari pembudidaya di daerah Pulau Panggang serta dari instansi pemerintahan Kabupaten Administratif dan masyarakat sekitar Pulau Panggang. Peta lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Waktu Penelitian

Tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data serta penyusunan skripsi. Tahapan ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada awal bulan Juni sampai akhir bulan September 2011.

4.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei yakni penelitian yang dilakukan pada suatu populasi, baik pada populasi besar maupun kecil, dengan sumber data yang berasal dari bagian populasi tersebut (Nazir, 1988). Dengan metode survei dapat ditemukan hubungan antar variabel, distribusi, dan kejadian-kejadian contoh populasi.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data text dan data

image. Data text adalah data yang berbentuk alphabet, sedangkan yang dimaksud dengan data image adalah data yang memberikan informasi spesifik mengenai keadaan tertentu melalui foto, tabel dan sejenisnya (Fauzi, 2001).

44

yang digunakan, dan produksi yang dihasilkan. Data image yang digunakan berupa peta kelurahan, dan dokumentasi lokasi penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah peneliti dan langsung diperoleh dari objek yang diteliti. Pengumpulan data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara dengan responden, dan pengamatan langsung di lapang. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain seperti, Badan Pusat Statistik, Departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Badan Pusat Statistik Jakarta, PKSPL-IPB, Sudin Kelautan dan Perikanan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dan internet.

4.5 Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh untuk responden pembudidaya ikan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pengambilan contoh dengan teknik anggota populasi dipilih sebagai contoh untuk memenuhi tujuan tertentu (Fauzi, 2001). Pertimbangan menggunakan metode tersebut karena pengambilan contoh memilih responden berdasarkan kebutuhan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Responden pembudidaya ikan dipilih sebanyak 32 orang dengan kriteria :

1) Responden yang dipilih adalah anggota kelompok sea farming

2) Responden melakukan budidaya sampai memproduksi ikan kerapu ukuran konsumsi

4.6 Metode Analisis

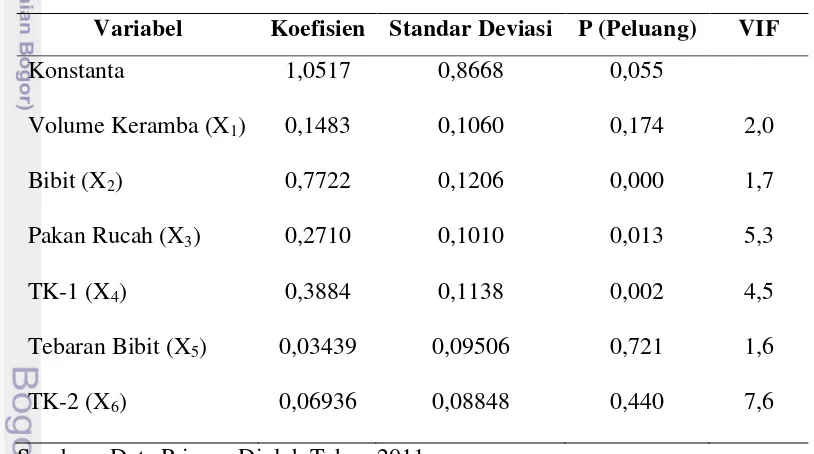

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil (OLS) untuk menduga fungsi produksi Cobb-Douglas, analisis nilai produk marjinal (NPM) untuk optimalisasi dan analisis kelayakan untuk menilai kemungkinan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu.

4.6.1 Metode Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Kuadrat Terkecil/OLS

(ordinary least square) menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi maka dapat disusun suatu model ekonometrik sebagai berikut:

Y = b 0 X1

b1 X

2 b2 X3 b3 X4 b4 X5 b5 X6 b6 e,

Dalam rangka mempermudah pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka persamaan tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut. Bentuk fungsi Cobb-Douglas yang ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier berganda adalah sebagai berikut :

Ln Y = Ln b0 + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 Ln X5 + b6 Ln X6 + e

dimana:

Y = Output/hasil ikan kerapu X1 = Volume keramba (m3) X2 = Jumlah bibit (kg) X3 = Jumlah pakan rucah (kg)

X4 = Tenaga kerja persiapan (HOK) X5 = Tebaran bibit (ekor/m3)

X6 = Tenaga kerja pemeliharaan (HOK) b0 = Konstanta regresi

46

4.6.2 Elastisitas Produksi

Elastisitas produksi digunakan untuk melihat sebrapa besar perubahan produksi akibat perubahan pemakaian input (faktor produksi). Koefisien regresi (b1) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas input (X) terhadap output (Y) (Soekartawi, 2003). Elastisitas produksi (Ep) dapat dihitung dengan menjumlahkan pangkat pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Elastisitasproduksi dapat dituliskan melalui rumus sebagai berikut:

Karena

adalah produk marjinal (MPP), maka besarnya Ep tergantung dari

besarnya MPP suatu input.

Dengan demikian, elastisitas produksi merupakan perbandingan antara produk marjinal dengan produk rata-rata.

Berdasarkan persamaan di atas rumus elastisitas produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

4.6.3 Skala Usaha (Return to Scale)

Skala penerimaan (return to scale) perlu dihitung untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing,

dengan menjumlahkan koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi

Cobb-Douglas. Secara rinci dapat dituliskan sebagai berikut:

∑

4.6.4 Analisis Optimasi

Kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh pendapatan bersih yang maksimum, sehingga produsen (pembudidaya ikan kerapu) harus mengetahui berapa banyak input-input produksi yang digunakan. Dengan demikian, maka diperlukan informasi mengenai daya produksi dari input-input produksi yang digunakan. Apabila harga input-input produksi diketahui, dengan bantuan fungsi produksi, kombinasi-kombinasi input produksi optimum, perbandingan harga input-input produksi haruslah sama dengan produk marjinal untuk setiap input yang digunakan. Dengan kata lain, nilai produk marjinal harus disamakan dengan harga masukan. Kalau produk marjinal lebih besar dari perbandingan harga dari input-output, MPPxi > Pxi/Py, penggunaan input produksi itu haruslah dikurangi. Demikian pula, kalau produk marjinal dan perbandingan harganya sama, ini berarti efisien secara ekonomi.

48

Seperti telah dibicarakan sebelumnya, pada titik kombinasi input produksi yang optimum perbandingan harga input-output pada produk marjinal haruslah sama untuk setiap input produksi yang digunakan. Secara matematis, hal ini berarti keuntungan dapat dimaksimumkan bila NPM = Px, karena NPM = MPP . Py. Produk marjinal (MPP) merupakan perkalian antara elastisitas produksi (Ep) dengan produksi rata-rata (APP). Koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas produksi, maka :

dimana : MPP = produk marjinal APP = produk rata-rata Ep = elastisitas produksi

Sehingga nilai produk marjinal (NPM) dapat dihitung dengan rumus:

dimana:

NPMxi = nilai produk marjinal input ke-i bi = koefisien regresi dari input ke-i

Y = produksi

Xi = input ke-i

Py = harga persatuan produksi

Berdasarkan persamaan MPP dan NPM diatas, maka dapat diketahui input optimal (Xi*) dengan rumus:

dimana:

Xi* = input optimal ke-i

̅ = produksi (output) rata-rata bi = koefisien regresi dari input ke-i

4.6.5 Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan digunakan untuk mengetahui kelayakan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu, maka dilakukan perbandingan antara manfaat dan biaya. Kriteria kelayakan yang digunakan antara lain Net Present Value (NPV),

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), dan Internal Rate of Return (IRR).

1) Net Present Value (NPV)

Pengembangan usaha budidaya ikan kerapu macan bertujuan untuk mendapatkan hasil netto (net benefit) yang maksimal yang dapat tercapai dengan investasi modal atau pengorbanan sumber-sumber lain. Sebagai ukuran dalam hal ini adalah net present value dari usaha yang merupakan selisih antara NPV dari

benefit dan NPV dari cost.

∑

Keterangan :

NPV = Jumlah pendapatan bersih diwaktu sekarang selama n tahun

Bt = Benefit usaha pada tahun ke-t (Rp) Ct = Biaya usaha pada tahun ke-t (Rp) n = Umur usaha

50

apabila :

1. NPV < 0 (negatif), berarti bahwa sampai pada t tahun usaha masih merugi sehingga tidak layak dilaksanakan.

2. NPV = 0, berarti bahwa biaya sama dengan penerimaan sehingga usaha tidak mendapat keuntungan atau merugi.

3. NPV > 0 (positif), menunjukkan kondisi usaha menguntungkan, dengan semakin besarnya NPV maka semakin besar pula manfaat yang akan dicapai.

2) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C adalah perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Secara matematis ditulis dengan rumus :

∑

Net B/C =

∑

Keterangan :

Net B/C = Net Benefit-Cost Ratio

Bt = Benefit pada tahun-t Ct = Biaya pada tahun-t Bt-Ct = Benefit bersih

i = Tingkat suku bunga (%) n = Umur usaha

t = periode atau tahun usaha ( t = 0,1,2,………,n)

apabila :

Net B/C > 1, berarti usaha layak dilaksanakan Net B/C = 0, berarti usaha impas

3) Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return adalah suatu tingkat diskonto yang membuat NPV usaha sama dengan nol. Internal Rate of Return merupakan arus pengembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk sama dengan NPV aliran kas yang keluar. IRR secara matematis ditulis dengan rumus :

[ ]

Keterangan :

IRR = Besarnya Internal Rate of Return dalam persen (%) = Discount rate yang menghasilkan NPV positif = Discount rate yang menghasilkan NPV negatif NPV(+) = NPV positif

NPV(-) = NPV negatif Apabila :

IRR < tingkat diskonto : Usaha tidak layak dilaksanakan IRR = tingkat diskonto : Usaha tidak untung dan tidak rugi IRR > tingkat diskonto : Usaha layak dilaksanakan

4.6.7 Analisis Sensitivitas

52

menggambarkan tingkat perubahan parameter tertentu yang menyebabkan NPV= 0.

Metode switching value yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perubahan terhadap perubahan harga jual dan produksi ikan kerapu macan yang dihasilkan.

4.7 Batasan dan Pengukuran

1) Satu siklus produksi adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali masa penebaran sampai masa panen diukur dalam satuan hari. Satu siklus produksi dalam usaha pembesaran ikan kerapu macan adalah 8-12 bulan atau setara dengan 240-360 hari.

2) Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi output (produksi ikan kerapu macan). Faktor produksi yang diduga dapat mempengaruhi produksi ikan kerapu macan adalah bibit (kg/musim tanam), pakan rucah (kg/musim tanam), pakan pelet (kg/musim tanam), tenaga kerja (orang/musim tanam), volume keramba jaring apung (m3), tebaran bibit (ekor/m3).

3) Produksi adalah berat total ikan kerapu yang dihasilkan dalam satu siklus produksi (kg).

5) Pakan adalah makanan yang dibutuhkan ikan berasal dari luar perairan dalam bentuk ikan rucah dan pelet yang diukur dalam satuan kg.

6) Tenaga Kerja adalah jumlah orang yang diperlukan dalam satu siklus produksi, diukur dalam Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK setara dengan 8 jam.

7) Volume keramba jaring apung adalah tempat yang digunakan untuk usaha budidaya pembesaran ikan kerapu diukur dalam satuan m3.

V. KEADAAN UMUM WILAYAH

5.1 Kondisi Wilayah Kelurahan Pulau Panggang

Wilayah Kelurahan Pulau Panggang terdiri dari 12 pulau dan memiliki kondisi perairan yang sesuai untuk usaha budidaya. Kondisi wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.1 Luas Wilayah dan Administrasi

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dibentuk pada tahun 2002 dan terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Panggang sedangkan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Pusat pemerintahan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu terletak di Kelurahan Pulau Panggang tepatnya di Pulau Pramuka dan Pulau Karya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 mengenai pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, batas-batas wilayah Kelurahan Pulau Panggang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : 05o41’41”LS – 05o41’41” LS Sebelah Selatan : 106o44’50” BT

Sebelah Barat : 106o19’30” BT

Sebelah Timur : 05o47’00” LS – 05o45’14” LS Kondisi geografis sebagai berikut:

Kondisi tinggi tanah dari permukaan laut : 1 meter Suhu udara rata-rata : 27oC – 32oC Jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan

Jarak dari Pusat Kantor Kec. Kep. Seribu Utara : 9 km Jarak dari Pusat Kantor Kab. Adm. Kep. Seribu : 2 km Jarak dari Pusat Pemerintahan Prov. DKI Jakarta : 74 km

Jarak antara Pulau Panggang dari pusat pemerintahan kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara kurang lebih 9 km dan jarak antara Pulau Panggang dengan kantor pusat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdapat di Pulau Pramuka kurang lebih 2 km, jarak ini dapat ditempuh dengan menggunakan ojek kapal yang merupakan alat transportasi sehari-hari antara Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi DKI Jakarta sekitar 74 km yakni jarak dari Pulau Panggang ke Pelabuhan Muara Angke, Jakarta.

56

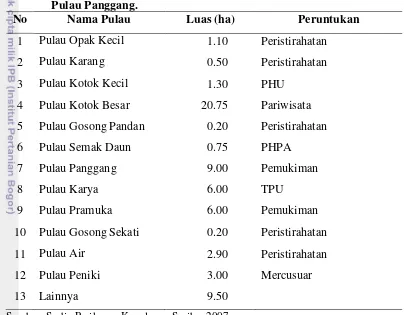

[image:56.595.107.511.239.554.2]yang terdiri atas tiga rukun warga di Pulau Panggang dan dua rukun warga di Pulau Pramuka, sedangkan pulau-pulau lainnya digunakan untuk tempat peristirahatan, Penghijauan Umum (PHU), pariwisata, Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan mercusuar. Secara rinci nama-nama pulau, luas dan peruntukannya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nama, Luas dan Peruntukan Pulau-Pulau di Kelurahan Pulau Panggang.

No Nama Pulau Luas (ha) Peruntukan

1 Pulau Opak Kecil 1.10 Peristirahatan 2 Pulau Karang 0.50 Peristirahatan 3 Pulau Kotok Kecil 1.30 PHU

4 Pulau Kotok Besar 20.75 Pariwisata 5 Pulau Gosong Pandan 0.20 Peristirahatan

6 Pulau Semak Daun 0.75 PHPA

7 Pulau Panggang 9.00 Pemukiman

8 Pulau Karya 6.00 TPU

9 Pulau Pramuka 6.00 Pemukiman

10 Pulau Gosong Sekati 0.20 Peristirahatan

11 Pulau Air 2.90 Peristirahatan

12 Pulau Peniki 3.00 Mercusuar

13 Lainnya 9.50

Sumber: Sudin Perikanan Kepulauan Seribu, 2007

5.1.2 Kondisi Perairan

knot atau bahkan lebih dari 20 knot pada musim barat umumnya sejalan dengan musim hujan. Musim timur terjadi pada bulan April – Oktober dengan kecepatan angin 7 – 15 knot. Kedalaman dan arus perairan secara umum di daerah Kepulauan Seribu berkisar antara 2 – 35 m dan 0.06 – 0.25 m/detik. Kecepatan arus sangat dipengaruhi oleh lokasi dan musim.

Kualitas fisika dan kimia air di Kepulauan Seribu secara umum masih dalam kisaran yang normal dimana kecerahan mencapai level 100 persen (8,5 – 9 meter) dan keseluruhan sebesar 30 NTU. Demikian halnya dengan peubah, nitrit, nikel, BOD5, oksigen terlarut, COD, amoniak, masih dibawah batas ambang kecuali untuk Pulau Lancang Kecil kandungan nikel mencapai 35 persen diatas batas ambang (batas ambang unsur ini adalah 0.020 ppm).

Ekosistem kawasan Pulau Seribu terdiri dari beberapa ekosistem yang berupa mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Setiap jenis ekosistem tersebut akan menjadi pembatas geografis organisme akuatik yang ada. Berdasarkan aspek fisika dan kimia, maka perairan laut Kepulauan Seribu masih memenunhi standard biological requirement untuk biota akuatik.

5.2 Potensi Sumberdaya Manusia

58

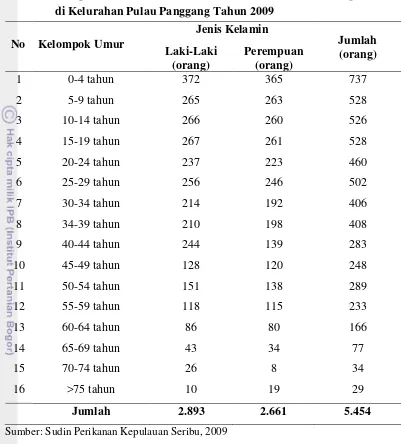

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kelurahan Pulau Panggang Tahun 2009

No Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Jumlah (orang) Laki-Laki

(orang)

Perempuan (orang)

1 0-4 tahun 372 365 737

2 5-9 tahun 265 263 528

3 10-14 tahun 266 260 526

4 15-19 tahun 267 261 528

5 20-24 tahun 237 223 460

6 25-29 tahun 256 246 502

7 30-34 tahun 214 192 406

8 34-39 tahun 210 198 408

9 40-44 tahun 244 139 283

10 45-49 tahun 128 120 248

11 50-54 tahun 151 138 289

12 55-59 tahun 118 115 233

13 60-64 tahun 86 80 166

14 65-69 tahun 43 34 77

15 70-74 tahun 26 8 34

16 >75 tahun 10 19 29

Jumlah 2.893 2.661 5.454

Sumber: Sudin Perikanan Kepulauan Seribu, 2009

mencapai 87,83 jiwa per km2.Angka ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pulau Panggang termasuk daerah yang padat penduduknya. Keadaan ini dapat dilihat langsung pada kondisi perumahan penduduk, khususnya yang tinggal di Pulau Panggang, dimana rumah-rumah penduduk sangat rapat sehingga di pulau tersebut tidak ada tempat terbuka seperti taman atau fasilitas umum lainnya. Kondisi ini membutuhkan penataan pemukiman agar tercipta lingkungan pemukiman yang layak dan sehat untuk dihuni.

5.3 Karakteristik Masyarakat Kelurahan Pulau Panggang

60

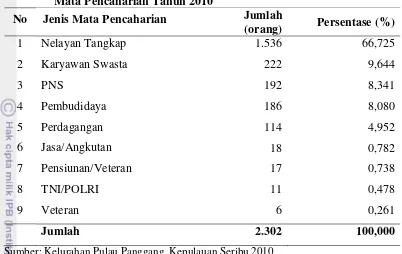

Tabel 6. Komposisi Penduduk di Kelurahan Pulau Panggang Menurut Mata Pencaharian Tahun 2010

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

(orang) Persentase (%)

1 Nelayan Tangkap 1.536 66,725

2 Karyawan Swasta 222 9,644

3 PNS 192 8,341

4 Pembudidaya 186 8,080

5 Perdagangan 114 4,952

6 Jasa/Angkutan 18 0,782

7 Pensiunan/Veteran 17 0,738

8 TNI/POLRI 11 0,478

9 Veteran 6 0,261

Jumlah 2.302 100,000

Sumber: Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu 2010

Dari jumlah penduduk tersebut, 1.386 orang berpendidikan dari tamat Sekolah Dasar (SD) sampai tamat akademi, dengan rincian pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Pulau Panggang Tahun 2009

No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah (Orang)

Persentase (%) Pria Wanita

1 Tidak Tamat SD 23 22 45 3,14

2 Tamat SD 370 318 688 48,08

3 Tamat SMP 180 130 310 21,66

4 Tamat SMA 140 145 285 19,92

5 Tamat Akademi 66 37 103 7,20

Jumlah 779 652 1431 100,00

Sumber: Sudin Perikanan Kepulauan Seribu, 2009

[image:60.595.109.511.105.359.2]persen diikuti dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21,66 persen, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) 19,92 persen dan tamat akademi 7,20 persen.

5.4 Prasarana dan Sarana

Berdasarkan Laporan Kependudukan Kelurahan Pulau Panggang Bulan Mei 2009, prasarana dan sarana yang terdapat di Kelurahan Pulau Panggang adalah sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana olah raga, sarana pendidikan, sarana kesehatan, prasarana perhubungan dan sarana pemerintahan. Sarana peribadatan terdiri atas dua buah masjid dan 10 buah mushola, sarana perdagangan terdiri atas perdagangan bakulan 15 buah, warung sembako 75 buah, dan warung makan atau warteg 17 buah. Sarana olah raga terdiri atas lapangan sepak bola dua buah, lapangan bola voli lima buah, lapangan bulu tangkis tiga buah, lapangan tenis meja lima buah, lapangan bola basket dua buah, matras gulat 75 buah, dayung kano dragon empat buah, dayung kano 12 buah, lapangan voli pantai satu buah, dan lapangan tenis pantai satu buah.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Kegiatan Usaha Budidaya Ikan Kerapu Macan

Kegiatan usaha budidaya ikan kerapu macan meliputi pemilihan lokasi budidaya, pemasangan wadah pemeliharaan, penebaran bibit, pemberian pakan, penjemuran jaring, pencucian ikan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus sampai ikan kerapu macan siap dipanen (mencapai ukuran konsumsi).

6.1.1 Pemilihan Lokasi Budidaya

Lokasi budidaya yang dipilih untuk budidaya kerapu adalah perairan di sekitar karang dengan kedalaman air berkisar antara 3-7 m, memiliki kecepatan angin relatif kecil, gangguan alam seperti ombak dan angin relatif kecil. Pemilihan lokasi budidaya dilakukan agar kelangsungan ikan yang dibudidayakan dapat tumbuh dengan baik, mengingat ikan kerapu sensitif terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6488.4-2000), lokasi yang cocok untuk budidaya kerapu macan adalah suhu berkisar antara 25 0

C sampai dengan 320C, PH berkisar antara 7-8, 5, DO > 5 ppm, kecepatan arus berkisar antara 20-25 cm per detik dan kecerahan lebih besar dari tiga meter.

6.1.2 Pembersihan Wadah Pemeliharaan

polyethylene dengan ukuran jaring (mesh size) dua inci. Ukuran jaring yang digunakan adalah 3,5 x 3,5 x 3,5 meter per kotak.

6.1.3 Penebaran Bibit

Penebaran bibit dilakukan pada pagi atau sore hari agar suhu perairan tidak terlalu panas. Ukuran bibit kerapu macan yang ditebar di keramba jaring apung (KJA) berkisar antara 10 cm sampai dengan 11 cm. Harga bibit pada ukuran tersebu