SISTEM PEMASARAN GULA TEBU (CANE SUGAR)

DENGAN PENDEKATAN STRUCTURE, CONDUCT, PERFORMANCE (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]

NIA ROSIANA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang] adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2012

ABSTRACT

NIA ROSIANA. The Marketing System of Cane Sugar with Structure, Conduct, Performance Approach (SCP) [Case : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]. Under direction of RITA NURMALINA and HARMINI

Fluctuations international prices of cane sugar have an impact on the price of cane sugar in the country. One of the areas that became centers of production of cane sugar that sense changes in the international price of cane sugar Provinsi Lampung. The uncertainty of the price risk to the marketing agency involved. The general objective of this research is to analyze the marketing system of cane sugar approach to structure, conduct, performance (SCP) to the case in PTPN VII Unit Usaha Bungamayang. Research results indicate that the market structure facing the market is concentrated with a small level of competition and have barriers to entry for competitors. Market structure in Provinsi Lampung is oligopoly. Analysis of market behavior in the determination and formation of prices is still dominated by one of the marketing agencies. Market behaviour in PTPN VII UU BUMA have a marketing colution when the fixed prices by large salers. Market performance analysis shows that changes in the price of sugar cane at the consumer level is not transmitted to farmers. The results indicate that analysis of cane sugar marketing system in PTPN VII UU BUMA likely more advantages large salers than farmers. The farmers are price taker in the short run and long run.

RINGKASAN

NIA ROSIANA. Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]. Dibimbing oleh RITA NURMALINA dan HARMINI.

Kebutuhan gula meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Namun, peningkatan konsumsi dunia tidak diimbangi dengan produksi sehingga menyebabkan defisit sebesar 9.12 juta ton di tahun 2008/2009. Produksi gula pasir nasional lebih kecil dibanding dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tahun 2006-2010 yang menyebabkan kebutuhan gula nasional mengalami defisit (BKP, 2010). Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2010), perusahaan yang menjadi salah satu sentra penanaman tebu dengan tingkat jumlah petani yang mengusahakan tebu rakyat terbesar di Provinsi Lampung yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang (PTPN VII UU BUMA).

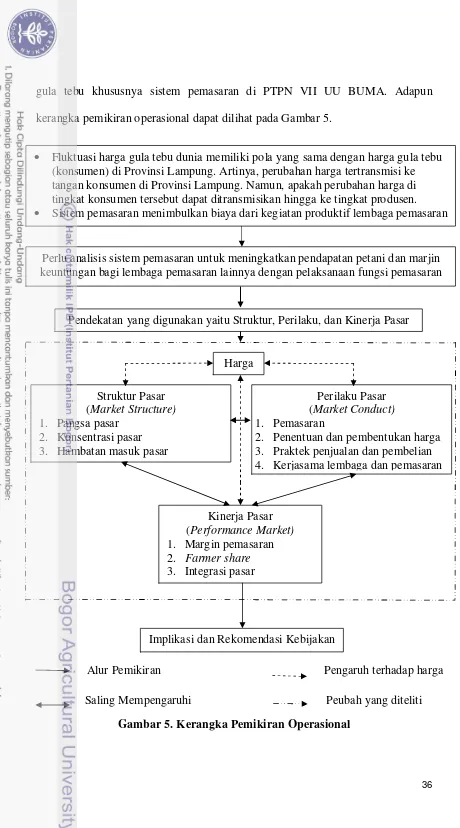

Adanya fluktuasi harga gula tebu internasional berdampak pada harga gula tebu di dalam negeri. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi gula tebu yang merasakan perubahan harga gula tebu internasional yaitu Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu dunia memiliki pola yang sama dengan harga gula tebu di Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu dunia yang segera direspon dengan cepat oleh Provinsi Lampung cenderung membentuk pasar yang terintegrasi dan memiliki sistem pemasaran yang efisien. Namun, perubahan harga gula tebu tersebut apakah dapat tertransmisi hingga ke tangan produsen.

Struktur pasar (market structure) yang terbentuk akan menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal ini akan mendorong pada kemampuan perusahaan dalam mengontrol harga gula tebu. Adanya struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar (market conduct) berupa penentuan dan pembentukan harga. Fluktuasi harga akan berpengaruh pada keputusan dan kemampuan lembaga pemasaran yang terlibat dalam merespon perubahan tersebut melalui penentuan dan pembentukan harga. Namun, seberapa cepat perubahan harga tersebut dapat direspon oleh setiap lembaga pemasaran akan diketahui melalui analisis kinerja pasar (market performance). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis sistem pemasaran melalui pendekatan SCP yaitu structure, conduct, performance.

BUMA memiliki market power yang rendah dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan produksi gula tebu PTPN VII UU BUMA masih dibawah perusahaan lainnya.

Struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar (market conduct) gula tebu PTPN VII UU BUMA. Lembaga dan praktek fungsi pemasaran yang terlibat yaitu petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail. Fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Saluran pemasaran gula tebu yang digunakan yaitu dua saluran. Saluran pertama, petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail. Saluran kedua, pekelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, retail. Seluruh lembaga pemasaran melakukan kegiatan penjualan gula tebu. Namun, gula milik petani dijual ke pedagang besar yang terdaftar di pabrik gula (PG) sedangkan gula milik PG dijual dengan menggunakan sistem lelang.

Harga jual gula milik petani ditentukan oleh kesepakatan petani dan pedagang besar. Namun, dalam prakteknya kegiatan pembelian gula milik petani yang dilakukan cenderung menimbulkan kolusi oleh pedagang besar yang menyebabkan penentuan harga gula petani didominasi pihak tersebut. Kemitraan yang dilakukan antara petani dan PG melalui sistem bagi hasil. Namun, kemitraan tersebut kurang menguntungkan petani karena pencairan dana hasil penjualan gula milik petani yang dikelola oleh PG memerlukan waktu relatif lama (3-5 bulan dari waktu penjualan). Kurangnya peran kelompok tani dalam kegiatan pemasaran khususnya penjualan gula petani menyebabkan bargaining power petani yang semakin lemah.

Hasil analisis kinerja pasar (market performance) gula tebu menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat maka semakin besar pula nilai total marjin pada suatu saluran pemasaran. Marjin pemasaran saluran pertama (petani-kelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, distributor, retail) lebih besar dari saluran kedua (pekelompok tani-koordinator, pabrik gula, pedagang besar, retail). Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat maka marjin pemasaran semakin tinggi. Hal ini menyebabkan farmer share yang semakin rendah.

Analisis integrasi pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan bahwa perubahan harga gula di tingkat retail (konsumen) dan distributor tidak mempengaruhi harga gula di tingkat petani. Sedangkan perubahan harga di pedagang besar mempengaruhi harga di petani meskipun memiliki integrasi yang lemah. Sedangkan pada jangka panjang, perubahan harga gula di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh harga gula di tingkat pedagang besar. Analisis elastisitas menunjukkan bahwa lembaga yang paling cepat merespon perubahan harga konsumen adalah distributor dan pedagang besar. Hasil menunjukkan bahwa analisis sistem pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA cenderung menguntungkan pedagang besar dibandingkan petani. Petani cenderung sebagai penerima harga (price taker) baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan analisis SCP, sistem pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA cenderung tidak efisien.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

SISTEM PEMASARAN GULA TEBU (SUGAR CANE)

DENGAN PENDEKATAN STRUCTURE, CONDUCT, PERFORMANCE (SCP)

[Kasus : Perusahaan Perseroan (Persero)

PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]

NIA ROSIANA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agribisnis

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar)

dengan Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus: Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]

Nama : Nia Rosiana

NIM : H451100021

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS Ir. Harmini, M.Si Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Magister Sains Agribisnis

Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Ratna Winandi, MS

(Dosen Magister Sains Agribisnis, Institut Pertanian Bogor)

Penguji Wakil Program Studi Agribisnis: Dr. Ir. Suharno, MADev

(Sekretaris Program Studi Magister Sains Agribisnis, Sekolah Pascasarjana

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penelitian tesis yang berjudul “Sistem Pemasaran Gula Tebu (Cane Sugar) dengan

Pendekatan Structure, Conduct, Performance (SCP) [Kasus: Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang]”.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister

Sains pada Program Studi Agribisnis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem pemasaran gula

dengan pendekatan structure, conduct, dan performance. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan alternatif kebijakan bagi lembaga terkait untuk membantu

petani dalam upaya peningkatan pendapatan dan memberikan keuntungan bagi

setiap lembaga pemasaran sesuai dengan pelaksanaan fungsi pemasaran.

Pentingnya jaminan kepastian harga gula tebu dapat menjadi stimulus bagi petani

untuk tetap melakukan kegiatan budidaya dan pengolahan tebu guna membantu

pemenuhan kebutuhan konsumsi gula nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih pada Tim Peneliti Gula pada Penelitian

Unggulan Departemen (PUD) Agribisnis 2011 yang berjudul “Analisis Transmisi

Harga dalam Supply Chain Gula Tebu”. Tesis ini merupakan bagian dari

penelitian tersebut. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak

terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ketua

Program Studi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik pada

kasih atas diberikannya kesempatan baik bantuan moril dan spriritual untuk

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi guna kemajuan penulis.

2. Ir. Harmini, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi bagi penulis pada proses

penelitian hingga penulisan tesis. Selain itu, terima kasih atas ilmu yang

diberikan selama penulis menyelesaikan studi di Magister Sains Agribisnis.

3. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS selaku Penguji Luar Komisi yang telah

memberikan bimbingan dan arahan bagi perbaikan tesis ini.

4. Dr. Ir. Suharno, MADev selaku Penguji Wakil Program Studi Magister

Agribisnis yang telah memberikan masukan bagi perbaikan tesis.

5. Bpk. Syukur Kepala Bagian Tanaman, Perusahaan Perseroan (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bunga Mayang yang telah

memberikan izin dalam melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

6. Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS dan Ir. Dwi Rachmina, M.Si selaku Ketua dan

Sekretaris Departemen Agribisnis yang telah memberikan bimbingan dalam

proses pembelajaran selama penulis kuliah di Magister Sains Agribisnis.

7. Tim Penelitian Unggulan Departemen 2011 (Tim Gula): Prof. Dr. Ir. Rita

Nurmalina, MS; Dr. Ir. Ratna Winandi, MS; Amzul Rifin, PhD; Ir. Harmini,

MSi; Suprehatin, SP.M.Agribuss; Feryanto, SP. M.Si; Khoirul Aziz, SE;

Maryono, SP. M.Sc; Triana Gita D, SE; Fitria Dieni Afifah; dan Mahardi

Safarudin atas kerjasama dalam penelitian gula di Provinsi Lampung.

8. Tintin Sarianti, SP, M.Si yang telah memberikan motivasi dan dukungan

9. Seluruh Dosen Magister Sains Agribisnis yang telah memberikan ilmu selama

penulis menyelesaikan studi. Selain itu, terima kasih kepada Staf Magister

Sains Agribisnis dan Departemen Agribisnis yang telah memberikan

kelancaran administrasi selama menyelesaikan studi.

10.Teman-teman Magister Sains Agribisnis (MSA) Angkatan I (2010) yang telah

memberikan masukan bagi perbaikan penelitian penulis

11.Penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada orang tua tercinta

Bpk.Tato Sumarto dan Ibu Tati Sunarti yang telah memberikan doa tulus tiada

henti untuk keberhasilan putra putrinya dalam menuntut ilmu. Ucapan terima

kasih atas doa dan dukungannya kepada Ibu Mertua (Ibu Sabariah Saragih dan

Ibu Mimah). Terima kasih doa dan dukungannya untuk saudara kandungku

Dian Kusumasari, A.Md dan Arief Prasetyo serta kakak ipar Kurniawan

Febrianto, SH.

12.Ucapan terima kasih yang khusus disampaikan kepada suami tercinta

sekaligus calon ayah Feryanto, SP. M.Si, yang telah menjadi motivator untuk

menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, doa, kasih sayang,

kesabaran, dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan penelitian.

13.Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses

penyelesaian penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi

stakeholders yang memerlukan.

Bogor, Februari 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Garut pada tanggal 3 September 1986 dari ayah Tato

Sumarto dan ibu Tati Sunarti. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara.

Tahun 2004 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Garut dan pada tahun yang

sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB

(USMI). Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen

Agribisnis, Fakultas Pertanian. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang master

pada Program Magister Sains Agribisnis (MSA), Sekolah Pascasarjana, Institut

Pertanian Bogor pada Tahun 2010.

Penulis bekerja sebagai Asisten Dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas

Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor sejak Tahun 2007 hingga

sekarang. Selain itu, penulis menjadi dosen tidak tetap di Direktorat Program

Diploma, Institut Pertanian Bogor sejak Tahun 2009 hingga sekarang. Penulis

juga sering melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu Agribisnis bersama

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah... 7

1.3. Tujuan Penelitian ... 10

1.4. Manfaat Penelitian ... 10

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1. Sistem Pemasaran Gula ... 13

2.3. Penerapan SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) dalam Analisis Pemasaran ... 15

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 21

3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual ... 21

3.1.1. Konsep Pemasaran ... 21

3.1.2. Konsep Efisiensi Pemasaran ... 24

3.1.3. Konsep SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) ... 27

3.1.3.1. Struktur Pasar (Market Structure) ... 30

3.1.3.2. Perilaku Pasar (Market Conduct) ... 32

ii

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional... 34

IV. METODE PENELITIAN ... 37

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 37

4.2. Sumber dan Jenis Data ... 37

4.3. Metode Pengambilan Sampel ... 37

4.4. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data ... 38

4.4.1. Analisis Struktur Pasar ... 38

4.4.1.1. Pangsa Pasar... 38

4.4.1.2. Konsentrasi Pasar ... 40

4.4.1.3. Hambatan Masuk Pasar ... 42

4.4.2. Analisis Perilaku Pasar ... 42

4.4.3. Analisis Kinerja Pasar ... 43

4.4.3.1. Margin Pemasaran ... 43

4.4.3.2. Farmer Share ... 44

4.4.3.3. Analisis Integrasi Pasar Vertikal ... 44

V. EKONOMI GULA ... 49

5.1. Ekonomi Gula Dunia ... 49

5.1.1. Produksi dan Konsumsi Gula Dunia ... 49

5.1.2. Harga Gula Pasir Dunia ... 49

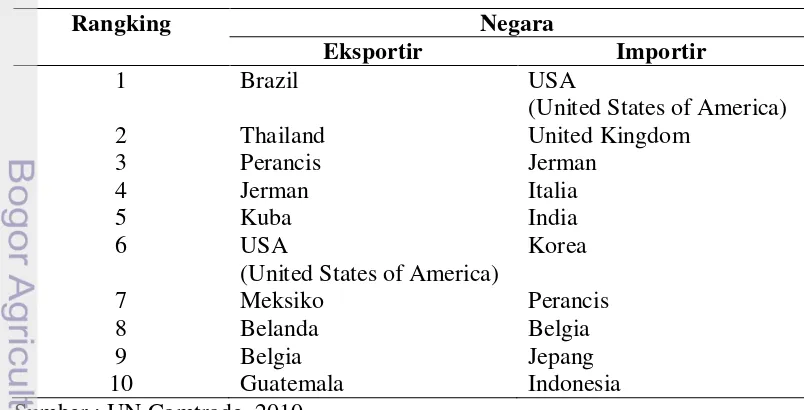

5.1.3. Eksportir dan Importir Gula ... 50

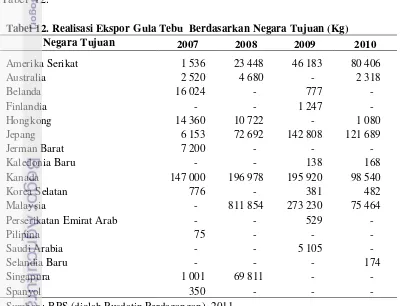

5.1.4. Realisasi Ekspor Gula Tebu Berdasarkan Negara Tujuan... 52

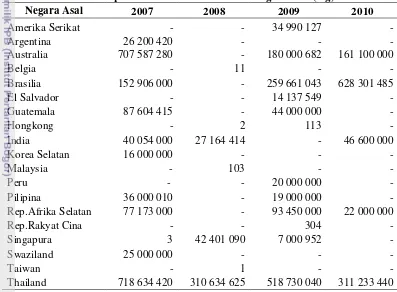

5.1.5. Realisasi Impor Gula Tebu Berdasarkan Negara Asal ... 53

5.2. Ekonomi Gula Indonesia ... 54

iii

5.2.2. Produksi Tebu di Indonesia ... 55

5.2.3. Produktivitas Tebu di Indonesia ... 56

5.2.4. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gula di Indonesia ... 56

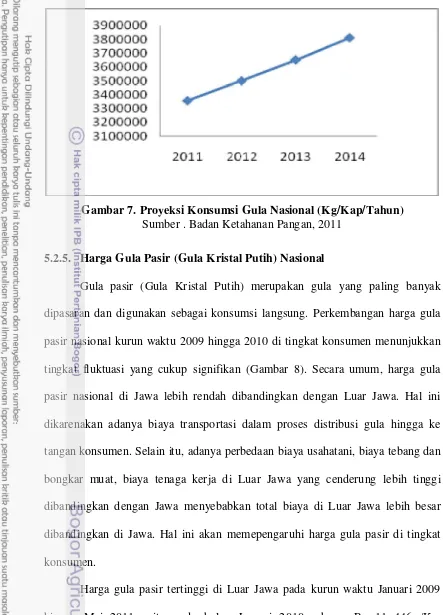

5.2.5. Harga Gula Pasir (Gula Kristal Putih) Nasional ... 58

5.3. Ekonomi Gula Provinsi Lampung... 59

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 63

6.1. Analisis Struktur Pasar (Market Structure) ... 63

6.1.1. Pangsa Pasar ... 63

6.1.1.1. Pangsa pasar PTPN VII UU BUMA terhadap Nasional ... 63

6.1.1.2. Pangsa Pasar Perusahaan Gula di Provinsi Lampung terhadap Provinsi Lampung ... 65

6.1.2. Konsentrasi Pasar ... 67

6.1.3. Hambatan Masuk Pasar ... 70

6.2. Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct) ... 72

6.2.1. Pemasaran Gula Tebu... 72

6.2.1.1. Lembaga dan Praktek Fungsi Pemasaran ... 72

6.2.1.2. Analisis Saluran Pemasaran Gula Tebu ... 86

6.2.2. Kegiatan Praktek Penjualan dan Pembelian ... 88

6.2.3. Penentuan dan Pembentukan Harga ... 93

6.2.4. Kerjasama Lembaga Pemasaran ... 96

6.3. Analisis Kinerja Pasar (Market Performance)... 100

6.3.1. Marjin Pemasaran ... 100

6.3.2. Farmer Share ... 104

iv

6.3.3.1. Integrasi Jangka Pendek ... 107

6.3.3.2. Integrasi Jangka Panjang ... 108

6.3.3.3. Elastisitas ... 109

6.4. Implikasi Hasil Analisis Sistem Pemasaran Gula Tebu ... 112

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 119

7.1. Kesimpulan ... 119

7.2. Saran ... 121

DAFTAR PUSTAKA ... 123

v

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Neraca Gula Dunia Tahun 2006-2010* (Juta Ton) ... 2

2. Produksi dan Konsumsi Gula Pasir Nasional Tahun 2006-2010 (Ton)... 3

3. Proyeksi Permintaan dan Penawaran Gula Indonesia ... 3

4. Lokasi Perkebunan Tebu di Provinsi Lampung Tahun 2009 ... 4

5. Luas Areal Tebu, Produksi Tebu, dan Produksi Gula Tebu PTPN VII UU BUMA Tahun 2007-2010... 5

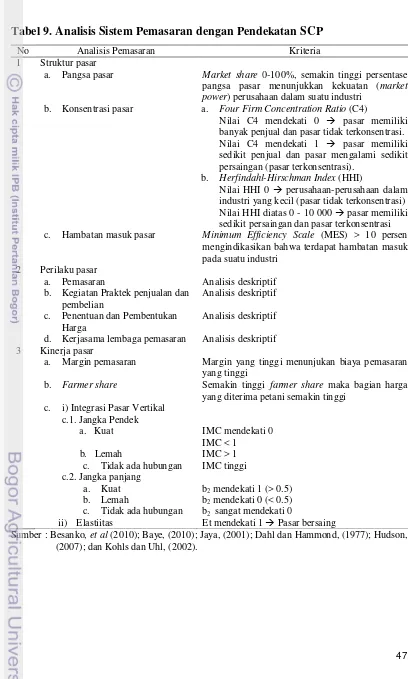

6. Indikator dan Analisis Pemasaran SCP ... 28

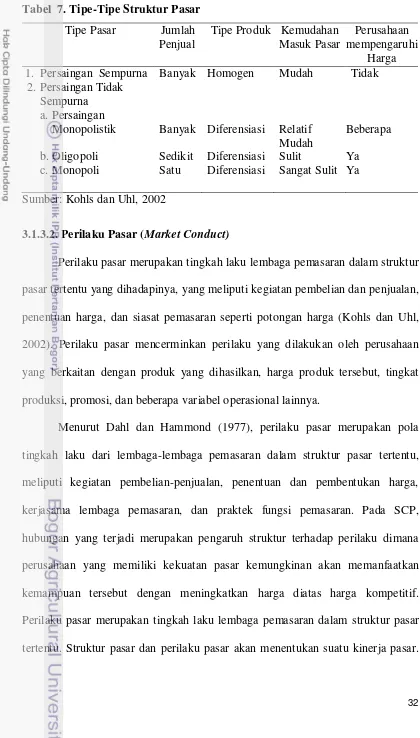

7. Tipe-Tipe Struktur Pasar ... 32

8. Syarat Suatu Pasar Terintegrasi/TIdak ... 46

9. Analisis Pemasaran dengan Pendekatan SCP... 47

10.Produksi dan Konsumsi Gula Dunia (Thousand tones, raw value) ... 49

11.Rangking Negara Pengekspor dan Pengimpor Gula Dunia ... 51

12.Realisasi Ekspor Gula Tebu Berdasarkan Negara Tujuan (Kg) ... 52

13.Realisasi Impor Gula Tebu Berdasarkan Negara Asal (Kg) ... 53

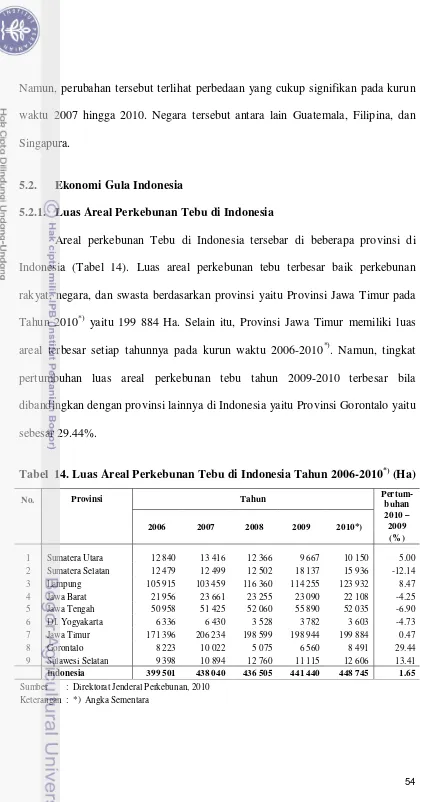

14.Luas Areal Perkebunan Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Ha) ... 54

15.Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Ton) ... 55

16.Produktivitas Tebu di Indonesia Tahun 2006-2010*) (Kg/Ha) ... 56

17.Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia Tahun 2005-2010 (Ton) ... 57

vi

19.Realisasi Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Gula di

Provinsi Lampung TA 2008-2011 melalui Perluasan Areal Tebu... 61

20.Perkembangan Pergulaan PTPN VII UU BUngamayang ... 61

21.Perkembangan Tebu Rakyat di PTPN VII UU Bungamayang ... 62

22.Perdagangan Gula di Provinsi Lampung dan Antar Pulau Tahun 2010 (Ton) ... 66

23.Pangsa Pasar Gula Tebu Perusahaan Gula di terhadap Provinsi Lampung tahun 2010 (%) ... 67

24.Produksi Gula Propinsi Lampung Tahun 2008-2009 (Ton) ... 68

25.Konsentrasi Rasio Empat Perusahaan Terbesar di Provinsi Lampung Tahun 2010 (%) ... 69

26.Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Industri Gula di lampung Tahun 2010 ... 70

27.Skala Efisiensi Maksimum (MES) Industri Gula di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010 (%) ... 71

28.Fungsi-Fungsi Pemasaran pada Setiap Lembaga Pemasaran Gula Tebu ... 85

29.Kegiatan Penjualan dan Pembelian Gula Setiap Lembaga Pemasaran ... 93

30.Hak Kewajiban... 97

31.Marjin pemasaran ... 103

32.Indeks Integrasi Pasar Gula pada Jangka Pendek ... 108

33.Indeks Integrasi Pasar Gula pada Jangka Panjang ... 109

34.Elastisitas Transmisi Harga Gula ... 110

35.Hasil Analisis Integrasi Pasar Vertikal ... 111

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Harga Gula Tebu (Cane Sugar) Dunia dan Provinsi Lampung

Tahun 2009-2010 ... 6

2. Rantai Pemasaran Gula Nasional ... 8

3. Lima Kerangka Kekuatan Suatu Industri ... 29

4. Hubungan Market Structure, Market Conduct, and Market Performance ... 30

5. Kerangka Pemikiran Operasional ... 36

6. Harga Gula Pasir Dunia (Rp/Kg) ... 50

7. Proyeksi Konsumsi Gula Nasional (Kg/Kap/Tahun) ... 58

8. Perkembangan Harga Gula Pasir Nasional Januari 2009- Mei 2011 ... 59

9. Pangsa Pasar PTPN VII UU BUMA Terhadap Produksi Gula Nasional Tahun 2006-2010 ... 65

10.Alur Produksi Gula PTPN VII UU BUMA... 76

11.Gula PTPN VII UU BUMA ... 82

12.Saluran Pemasaran Gula Tebu PTPN VII UU BUMA ... 87

13.Efek Perbedaan Saluran Pemasaran Gula di PTPN VII UU BUMA ... 106

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1

I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar BelakangBerdasarkan UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang tercermin dari

tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya, aman,

merata, dan terjangkau. Perwujudan ketahanan pangan yang mantap dan

berkesinambungan dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu

(1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata, (2) distribusi pangan yang efektif

dan efisien, serta (3) konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang

(BKP, 2010).

Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang

dicanangkan Presiden RI 11 Juni 2005 menyatakan bahwa Indonesia perlu

membangun ketahanan pangan yang mantap dengan memfokuskan pada

peningkatan kapasitas produksi nasional untuk lima komoditas pangan strategis

yaitu padi, jagung, tebu, kedelai, dan daging sapi.

Salah satu komoditas pangan strategis nasional yang termasuk dalam

program RPPK yaitu tebu. Tebu merupakan salah satu komoditas perkebunan

yang ditanam untuk bahan baku utama gula. Gula terdiri dari beberapa jenis yang

dilihat dari tingkat keputihannya melalui standar ICUMSA (International

Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) yaitu raw sugar, refined

sugar, dan plantation white sugar (KPPU, 2010).

Tebu yang diolah menjadi gula merupakan salah satu kebutuhan

2

2010). Kebutuhan gula akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah

penduduk dunia. Konsumsi gula dunia tahun 2006 hingga 2010 mengalami

peningkatan setiap tahunnya (Tabel 1). Namun, peningkatan konsumsi dunia tidak

diimbangi dengan produksi sehingga menyebabkan defisit sebesar 9.12 juta ton di

tahun 2008/2009. Defisit produksi gula tahun 2009 diperkirakan terjadi pula tahun

2010. Kontribusi defisit terbesar akibat turunnya produksi gula India dari tahun

2008 sebesar 26.81 ton pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 15.86 ton serta

merubah posisi India dari pengekspor menjadi pengimpor (Dewan Gula

Indonesia, 2009).

Tabel 1 . Neraca Gula Dunia Tahun 2006-2010* (Juta Ton)

No Uraian 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010*

1 Produksi 160.21 162.30 147.92 153.07

2 Konsumsi 147.92 154.18 157.04 158.00

3 Surplus/Defisit 12.29 8.12 -9.12 -5.23

4 Stok Akhir 35.36 43.48 34.36 29.13

5 Rasio Stok

(Konsumsi dalam %)

0.24 0.28 0.22 0.18

Sumber : World Sugar Report dalam Dewan Gula Indonesia (2009) Keterangan : (*), Angka Ramalan

Produksi Gula Kristal Putih (GKP)/gula pasir dalam negeri mengalami

peningkatan selama kurun waktu 2006 hingga 2008 (Tabel 2). Namun, tahun 2009

mengalami penurunan akibat adanya penurunan produksi tebu nasional

(Ditjenbun, 2010). Secara umum, produksi gula pasir nasional lebih kecil

dibanding dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang menyebabkan

kebutuhan gula nasional mengalami defisit. Hal ini cenderung membukanya

3 Tabel 2. Produksi dan Konsumsi Gula Pasir Nasional

Tahun 2006-2010 (Ton)

Tahun Produksi Konsumsi Surplus/Defisit

2006 2 307 027 2 664 610 -357 583

2007 2 448 143 2 698 859 -250 716

2008 2 580 088 2 733 349 -153 261

2009 2 299 504 2 767 592 -468 088

2010 2 290 117 2 801 729 -511 612

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2010

Meskipun tahun 2010 masih mengalami defisit GKP, namun pemerintah

menargetkan swasembada gula dapat tercapai tahun 2014 (Ditjenbun, 2011).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional

melalui peningkatan industri gula berbasis tebu yaitu adanya revitalisasi kebun

dan pabrik gula yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia. Hal ini diikuti

dengan adanya peningkatan luas areal, produksi, dan produktivitas tebu di

Indonesia pada tahun 2010 (Ditjenbun, 2010).

Pencapaian target swasembada gula dimaksudkan agar produksi gula

nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tahun 2011 dan 2012

diproyeksikan produksi gula dalam negeri akan mampu memenuhi permintaan

dalam negeri. Diproyeksikan pula tahun 2011 mengalami surplus gula yang

menjadi pendorong tercapainya target swasembada gula tahun 2014. Proyeksi

permintaan dan penawaran gula dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Proyeksi Permintaan dan Penawaran Gula Indonesia

Tahun Penawaran(Ton) Permintaan (Ton) Surplus

2011 3 021 158 2 219 425 801 733

2012 3 102 584 2 256 651 845 933

4

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra penghasil tebu yang

berkontribusi dalam produksi tebu nasional tahun 2010 sebesar 37.8% (Ditjenbun,

2010). Provinsi Lampung memiliki tingkat produktivitas tebu terbesar di

Indonesia pada Tahun 2010 yaitu 8 211 ton/ha meskipun luas areal dan tingkat

produksi lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur (Ditjenbun, 2010). Hal ini

dikarenakan tingkat produktivitas tebu di suatu tempat ditentukan oleh beberapa

faktor seperti penyediaan benih unggul, varietas yang tahan penyakit hangus daun,

sarana irigasi yang memadai, dan agroklimat yang mendukung.

Pengembangan tebu di Provinsi Lampung salah satunya dimaksudkan

untuk meningkatkan peran Provinsi Lampung sebagai pemasok gula terbesar

nasional melalui pelaksanaan kemitraan petani tebu sekitar wilayah pabrik gula

baik perusahaan negara maupun swasta (Disbun Provinsi Lampung, 2011).

Perusahaan perkebunan tebu negara maupun swasta di Provinsi Lampung tersebar

di empat lokasi yaitu Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan

Way Kanan (Tabel 4).

Tabel 4. Lokasi Perkebunan Tebu di Provinsi Lampung Tahun 2009

No Lokasi Perusahaan Luas Areal

(Ton)

Produksi (Ton) 1 Lampung Utara PTPN VII UU Bunga Mayang 14 243 73 908 2 Lampung Tengah Gunung Madu Plantations 26 958 201 216 Gula Putih Mataram 22 235 152 357 3 Tulang Bawang Sweet Indo Lampung 21 861 129 052 Indo Lampung Perkasa 18 177 129 052 4 Way Kanan Pemuka Sakti Manis Indah 7 000 40 000 Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2011

Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2010), perusahaan yang

menjadi salah satu sentra penanaman tebu dengan tingkat jumlah petani yang

5

Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bungamayang

(PTPN VII UU BUMA). Namun, tahun 2007 hingga 2010 luas areal penanaman

tebu dan produksi tebu PTPN VII UU BUMA menurun dan berakibat pada

penurunan hasil gula tebu (Tabel 5). Hal ini dikarenakan banyaknya petani yang

beralih menanam singkong karena biaya produksi yang relatif lebih murah dan

harga yang cenderung tidak berfluktuatif. Hal ini akan berpengaruh pada

keuntungan yang diperoleh. Namun, tingkat rendemen di PTPN VII UU BUMA

tahun 2010 menunjukkan nilai tertinggi selama kurun waktu 2007 hingga 2010.

Hal ini dikarenakan PTPN VII UU BUMA menggunakan bibit varietas unggul

dan sarana irigasi yang terus diperbaiki setiap tahun.

Tabel 5. Luas Areal Tebu, Produksi Tebu, dan Produksi Gula Tebu PTPN VII UU BUMA Tahun 2007-2010

Keterangan Tahun

2007 2008 2009 2010

Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009

Luas (Ha) 20 394 20 320 18 956 14 243

Tebu (Ton) 1 362 393 1 356 226 1 330 688 950 378

Rendemen (%) 7.72 7.25 7.35 7.78

Hasil olah gula (Ton) 105 433 98 590 98 000 74 103 Sumber : PTPN VII UU BUMA, 2011

Fluktuasi harga gula tebu yang cenderung berfluktuasi disebabkan adanya

perubahan penawaran-permintaan dalam negeri dan harga gula tebu dunia. Harga

gula tebu dunia cenderung berfluktuatif pada bulan Januari 2009 hingga Juli 2010

(Gambar 1). Harga tertinggi berada pada Bulan Januari 2010. Harga gula

internasional yang tinggi disebabkan penurunan produksi gula di beberapa negara

produsen akibat adanya perubahan iklim (P3GI, 2010). Implikasi peningkatan

harga gula tebu internasional berpengaruh pada harga gula tebu dalam negeri

6

gula tebu di Provinsi Lampung memiliki pola yang sama dengan harga gula tebu

dunia. Artinya, perubahan harga gula dunia tertransmisi hingga ke Provinsi

Lampung. Maka, pasar gula dunia dan Provinsi Lampung merupakan pasar yang

terintegrasi. Hal ini dikarenakan harga domestik mengikuti perkembangan harga

dunia. Harga tertinggi di Provinsi Lampung pun sama dengan harga dunia yaitu

pada Bulan Januari 2010.

Gambar 1. Harga Gula Tebu (Cane Sugar) Dunia dan Provinsi Lampung Tahun 2009-2010

Sumber. Ditjenbun, 2010 dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi, 2011

Fluktuasi harga gula tebu dunia berdampak pada perubahan harga gula

tebu tingkat konsumen di Provinsi Lampung. Namun, perubahan harga tersebut

apakah tertrasmisi hingga ke tingkat produsen. Struktur dan perilaku akan

mempengaruhi penentuan dan pembentukan harga dan pada akhirnya akan

menentukan kinerja pasar dari perubahan harga tersebut. Struktur pasar yang

dianalisis yaitu pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan hambatan masuk pasar. Jika

perusahaan memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam suatu industri maka

perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga di pasar. Struktur

7

pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku dan kinerja suatu

perusahaan dalam suatu industri. Analisis perilaku pasar (tingkah laku lembaga

pemasaran) seperti pemasaran, kegiatan praktek penjualan-pembelian, penentuan

dan pembentukan harga, dan kerjasama lembaga pemasaran. Akibat dari struktur

dan perilaku pasar yang ada, maka akan menentukan kinerja suatu pasar seperti

perubahan harga di tingkat konsumen apakah akan ditransmisikan ke tingkat

produsen. Selain itu, adanya lembaga-lembaga pemasaran gula tebu akan

menimbulkan margin pemasaran yang menunjukkan keuntungan yang diterima

setiap lembaga pemasaran termasuk menentukan bagian harga yang diterima

petani (farmer share).

1.2. Perumusan Masalah

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menjadi nilai strategis

bagi ketahanan pangan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya gula sebagai Barang

Dalam Pengawasan (Departemen Perdagangan, 2009). Terdapat berbagai macam

gula namun yang banyak dikonsumsi oleh masayarakat yaitu gula berbahan dasar

tebu atau yang biasa disebut gula pasir/gula tebu. Gambar 2 merupakan rantai

pemasaran gula nasional. Adanya pemasaran gula tersebut memungkinkan gula

dari produsen dibeli oleh distributor/pedagang besar di tempat yang berbeda

melalui perantara Bulog (badan Urusan Logistik) provinsi setempat dengan syarat

minimal pembelian sebesar 100 ton. Pemasaran tersebut mengakibatkan harga

gula ditentukan oleh harga pasar tanpa intervensi dari pemerintah dengan

penetapan harga awal ditentukan oleh pihak produsen dengan mempertimbangkan

harga gula internasional dan domestik. Harga jual yang ditetapkan pabrik belum

8

pedagang besar meliputi biaya pembelian dan biaya transportasi. Selanjutnya

pedagang besar akan menjual ke retailer hingga gula sampai ke tangan konsumen.

Alur Informasi

Alur Barang

Gambar 2. Rantai Pemasaran Gula Nasional

Sumber : Bank Indonesia, 2009

PTPN VII UU BUMA merupakan perusahaan perkebunan rakyat yang

menjadi bagian dari rantai pemasaran gula nasional. Sistem pemasaran gula tebu

dari tangan produsen ke tangan konsumen melibatkan lembaga-lembaga

pemasaran. Sistem pemasaran menimbulkan biaya akibat dari kegiatan yang

produktif tersebut (Downey et al, 1981). Saluran pemasaran akan menentukan

besarnya biaya pemasaran yang harus dilalui oleh lembaga pemasaran sebelum

sampai ke tangan konsumen. Selain itu, saluran pemasaran akan menentukan

bagian harga yang diterima produsen dalam hal ini petani tebu.

Adanya fluktuasi harga gula tebu internasional berdampak pada harga gula

tebu di dalam negeri. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi gula tebu

yang merasakan perubahan harga gula tebu internasional yaitu Provinsi Lampung.

Berdasarkan Gambar 1 bahwa fluktuasi harga gula tebu dunia memiliki pola yang

9

sama dengan harga gula tebu di Provinsi Lampung. Fluktuasi harga gula tebu

dunia yang segera direspon dengan cepat oleh Provinsi Lampung cenderung

membentuk pasar yang terintegrasi dan memiliki sistem pemasaran yang efisien.

Namun, perubahan harga gula tebu tersebut apakah dapat tertransmisi hingga ke

tangan produsen.

Analisis sistem pemasaran dilakukan untuk mengetahui efisiensi suatu

pasar. Struktur pasar (market structure) yang terbentuk akan menentukan

kemampuan suatu perusahaan dalam industri gula tebu di Provinsi Lampung. Hal

ini akan mendorong pada kemampuan perusahaan dalam mengontrol harga gula

tebu. Adanya struktur pasar yang terbentuk akan berpengaruh pada perilaku pasar

(market conduct) berupa penentuan dan pembentukan harga. Fluktuasi harga akan

berpengaruh pada keputusan dan kemampuan lembaga pemasaran yang terlibat

dalam merespon perubahan tersebut melalui penentuan dan pembentukan harga.

Namun, seberapa cepat perubahan harga tersebut dapat direspon oleh setiap

lembaga pemasaran akan diketahui melalui analisis kinerja pasar (market

performance).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis sistem

pemasaran yang menyeluruh melalui pendekatan market structure (struktur

pasar), market conduct (perilaku pasar), dan market performance (kinerja pasar).

Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana struktur pasar industri gula tebu di Provinsi Lampung dan

kaitannya dengan PTPN VII UU BUMA?

2. Bagaimana perilaku pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA?

10 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan

umum dan khusus. Adapun tujuan tersebut yaitu :

- Tujuan umum :

Menganalisis sistem pemasaran gula tebu (Cane Sugar) dengan pendekatan

structure, conduct, performance (SCP) dengan kasus di PTPN VII UU BUMA.

- Tujuan Khusus :

1. Menganalisis struktur pasar industri gula tebu di Provinsi Lampung dan

kaitannya dengan PTPN VII UU BUMA.

2. Menganalisis perilaku pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA.

3. Menganalisis kinerja pasar gula tebu PTPN VII UU BUMA.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi petani dan lembaga pemasaran lainnya, adanya jaminan kepastian harga

yang akan meningkatkan pendapatan petani dan memberikan margin

keuntungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran bagi setiap lembaga

pemasaran yang terlibat melalui pembagian harga yang sesuai.

2. Bagi PTPN VII UU BUMA, dapat memberikan jaminan kepastian harga

khususnya bagi para petani dalam upaya merespon perubahan harga gula tebu.

Selain itu, menentukan posisi perusahaan dalam industri gula tebu sehingga

menentukan kemampuan perusahaan melalui pangsa pasar. Hal ini dapat

membantu petani melalui penentuan dan informasi harga jual yang tepat

3. Bagi pemerintah daerah, dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan

11

4. Bagi saya, dapat mengembangkan daya analisis sistem pemasaran gula tebu

dengan pendekatan SCP dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu

agribisnis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini mengkaji seluruh lembaga pemasaran gula tebu PTPN VII UU

BUMA. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan

yang akurat mengenai tingkat pemasaran gula tebu di PTPN VII UU BUMA.

2. Komoditas yang diteliti adalah gula tebu (cane sugar)/Gula Kristal Putih

(GKP)/gula pasir dan tidak termasuk gula rafinasi.

3. Penelitian ini mencakup analisis struktur pasar (pangsa pasar, konsentrasi

pasar, dan hambatan masuk pasar), perilaku pasar (pemasaran,

penentuan-pembentukan harga, praktek penjualan dan pembelian, dan kerjasama lembaga

pemasaran, dan kinerja pasar (margin pemasaran, farmer share, dan analisis

13

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemasaran Gula

Sistem pemasaran merupakan suatu kegiatan yang produktif, sangat

kompleks, sesuai dengan ketetapan, dan menimbulkan biaya (Downey et al,

1981). Pemasaran gula dalam negeri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Indonesia. Pemerintah menjamin ketersediaan gula secara kontinu jika

sistem pemasaran gula berjalan secara efisien (Amang, 1993). Ketidakefisienan

dalam pemasaran gula ditentukan oleh panjangnya rantai distribusi dan besarnya

biaya pemasaran yang harus dilalui oleh lembaga pemasaran sebelum sampai ke

konsumen (Ariani, 2000). Namun, kegiatan pemasaran yang baik tidak tergantung

dari panjang pendeknya rantai pemasaran melainkan dari fungsi lembaga

pemasaran tersebut melakukan kegiatan pemasaran.

Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung jarak yang harus ditempuh

hingga sampai ke tangan konsumen. Sehingga biaya pemasaran dapat dijadikan

sebagai indikator efisiensi sistem tataniaga tersebut. Masalah yang dihadapi dalam

pemasaran gula yaitu masalah pengadaan dan pendistribusian. Kebijakan yang

dilakukan pemerintah antara lain kebijakan peningkatan kapasitas produksi,

pengembangan distribusi, dan akses tataniaga (Manik, 2007).

Deptan dan LPPM IPB (2002), melakukan penelitian keragaan agribisnis

gula di Jawa Barat. Sistem pengusahaan tebu di Jawa Barat dilakukan dengan

sistem hak guna usaha (PG Subang dan PG Jatitujuh) dan sistem Tebu Rakyat

(TR) yaitu di PG Sindang Laut, PG Tersana Baru, PG Karangsuswung. Dalam

sistem HGU pelaksanaan penanaman tebu sampai tebang angkut kemudian

14

yang terjadi di kebun menjadi tanggung jawab petani sementara kegiatan tebang

angkut walaupun biayanya ditangung petani pengawasan berada di PG. Terdapat

tiga saluran pemasaran gula di Jawa Barat yaitu :

a. Saluran 1: petanipedagang pengumpulgrosirpengecerkonsumen

b. Saluran 2: petanimediator (ketua kelompok tani, koperasi, petani tebu,

karyawan PG)grosirpengecerkonsumen

c. Saluran 3: petanigrosirpengecerkonsumen

Hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan paling besar diperoleh pengecer. Hal

ini menunjukan marjin yang diterima pengecer lebih besar dibandingkan lembaga

lainnya.

Nahdodin dan Joko Roemanto (2008) melakukan penelitian mengenai

penerapan kebijakan gula SK 643 yang dapat mengetahui seberapa efisien tingkat

pemasaran gula. Hasilnya bahwa indikator inefisiensi pemasaran adalah margin

pemasaran sangat besar sehingga meskipun harga gula dunia rendah. Dengan

monopolisasi impor, harga eceran akan dapat membumbung tinggi. Margin

pemasaran rendah SK 643 cenderung tidak menimbulkan perilaku monopolisasi.

sehingga margin pemasaran tidak membesar dan tidak merugikan konsumen.

sehingga SK 643 menunjukkan pemasaran yang efisien. Selain itu SK 643 cukup

melindungi produsen gula berdasarkan indikator gula yang berlaku

Manik (2007) melakukan penelitian gula di Sumatera Utara dan

menyatakan bahwa saluran pemasaran gula terdiri dari dua saluran pemasaran.

Pertama, P3G1Pabrik Gula Petani TRI KUDPabrik Gula. Kedua,

P3GIPetani Petani TRB Pedagang Pengumpul Pabrik Gula. Hasilnya

15

Amang (1993) menyatakan bahwa kebijaksanaan pemasaran yang

ditempuh saat ini tidak terlepas dari struktur pasar gula yang cenderung oligopoli,

dimana tebu dihasilkan oleh jutaan petani sedangkan jumlah pabrik gula hanya

puluhan. Hal ini menunjukkan pelaku pasar yang kuat lebih mudah mengontrol

supply gula.

Kondisi pemasaran gula di Indonesia mempunyai karakteristik yang

kurang mendukung stabilitas harga, yaitu; (1) produksi gula dalam negeri belum

seimbang dengan kebutuhan konsumen; (2) produksi yang bersifat musiman;

(3) distribusi yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Amang (2003) Jika

kondisi gula seperti ini maka kebijaksanaan pemasaran gula memiliki peranan

yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam distribusi gula. Oleh

karena itu, dalam melakukan pemasaran gula terdapat lembaga pemasaran yang

menyalurkan gula sampai ketangan konsumen yang melibatkan beberapa pelaku

pasar seperti produsen, distributor, dan pengecer.

2.2. Penerapan SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance) dalam Analisis Sistem Pemasaran

Yuprin (2009) melakukan penelitian analisis pemasaran karet di

Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan konsep SCP. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa (1) saluran pemasaran karet terdiri dari enam macam dan

dapat diidentifikasi satu macam saluran terbaik, yaitu petani–pedagang

kecamatan–eksportir. Saluran ini digunakan oleh sedikit petani di daerah

penelitian, berarti hanya sedikit petani yang memiliki aksesibilitas baik terhadap

eksportir. Petani sebagian besar memasarkan karet melalui saluran pemasaran

16

eksportir. Saluran ini terpaksa digunakan, karena petani sudah terikat dengan

pedagang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) struktur pasar di

tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten bersifat oligopsoni konsentrasi sedang

yang menunjukkan bahwa pedagang memiliki tingkat kekuasaan yang sedang

dalam mempengaruhi pasar. Struktur pasar di tingkat eksportir adalah monopsoni

yang menunjukkan adanya kekuasaan tunggal ekportir dalam mempengaruhi

pasar; (3) perilaku pasar ditunjukkan dengan tidak sempurnanya keterpaduan

harga karet pada pasar yang satu dengan harga karet pada pasar yang lain, baik

secara horisontal maupun vertikal; dan (4) penampilan pasar ditunjukkan dengan

marjin pemasaran yang relatif besar dan didominasi oleh share keuntungan yang

besar dan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran hasil karet tidak

efisien, sehingga merugikan pedagang tingkat bawah dan petani yang berposisi

paling bawah. Apabila ditinjau dari segi produksi karet di tingkat petani, perilaku

dan penampilan pasar karet yang merugikan pedagang di tingkat bawah dan

petani yang berposisi paling bawah disebabkan kualitas laboratorium yang di

bawah standar. Struktur, perilaku, dan penampilan pasar yang terjadi sebagaimana

yang telah diuraikan sebelumnya, menyebabkan pedagang lebih banyak

menikmati keuntungan dan share harga yang diterima petani relatif lebih kecil.

Fadla (2008) menganalisis integrasi pasar dalam mengukur efisiensi

pemasaran komoditas beras, kacang tanah kupas, dan kedelai kuning di Propinsi

NAD (Nangroe Aceh Darussalam). Dengan menggunakan model ekonometrika

dalam analisis integrasi pasar secara horizontal, vertikal, jangka pendek dan

jangka panjang, serta dari hasil analisis SCP, Hasil analisis dengan pendekatan

17

pangan (beras, kacang tanah, dan kedelai kuning) hal ini disebabkan juga faktor

sosial politik yang tidak kondusif di Propinsi yang sangat mempengaruhi keadaan

pasar dan perekonomian masyarakat. Hasil analisis elastisitas transmisi harga

menunjukan rata-rata koefisien elastisitas harga tergolong dalam kategori yang

elastis. Artinya di daerah penelitian, perubahan harga di tingkat pasar konsumen

selalu diikuti dengan perubahan harga di tingkat pasar produsen yang lebih besar,

dimana pasar produsen lebih berperan dari pada pasar konsumen dalam

mengendalikan harga. Hal ini menunjukkan proporsi keuntungan yang lebih besar

diperoleh pedagang di pasar tingkat produsen. Analisis integrasi pasar dan

efisiensi pemasaran dengan pendekatan SCP belum memberikan hasil yang

memuaskan, dikarenakan penelitian hanya menggunakan data sekunder.

Sri Haryanto (2004) menganalisis sistem pemasaran apel manalagi (Malus

sylvestris Mill) di Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Struktur pasar yang terjadi

cenderung oligopsoni. Informasi harga (59 %) dipengaruhi oleh pedagang yang

berpegaruh dan proses pemasaran apel manalagi pada tingkat lembaga dilakukan

melalui jalur khusus (50-72.2 %). Selain itu terdapat kesulitan masuk pasar bagi

pedagang baru. Perilaku pasar khususnya dalam penentuan harga antara penjual

dan pembeli dilakukan secara terbuka. Namun proses penentuan harga lebih

dominan dipengaruhi oleh informasi harga yang berasal dari sesama pedagang dan

pedagang yang berpengaruh. Dalam hal ini pemasaran cenderung kurang efisien.

Distribusi margin yang paling tinggi berada pada pedagang pengecer. Namun,

pengecer menanggung resiko kerusakan dan biaya lain yang cukup tinggi. Hasil

analisis menunjukkan perbandingan keuntungan dan biaya produksi yang

18

Analisis elastisitas transmisi harga menunjukkan elastisitas lebih kecil dari satu.

Artinya perubahan nisbi harga pada pasar pelaku yang dipengaruhi tidak akan

melebihi perubahan nisbi harga di tingkat pelaku pasar acuan yang

mempengaruhi. Hasil analisis integrasi pasar vertikal menunjukkan bahwa secara

umum pada setiap tingkatan proses pemasaran terjadi integrasi jangka pendek dan

tidak terjadi integrasi jangka panjang. Oleh karena itu, dikatakan bahwa

perubahan harga di pasar lokal tidak diikuti oleh perbedaan harga di tingkat pasar

acuan.

Hukama (2003) menganalisis pemasaran jambu mete dengan

menggunakan SCP. Pemasaran jambu mete belum efisien karena saluran

pemasaran masih panjang dan melibatkan banyak pelaku pemasaran. Struktur

pasar yaitu oligopsoni. Keuntungan sebagian besar diambil oleh pedagang.

Analisis keterpaduan pasar dominasi pedagang besar dalam penetapkan harga di

petani sebagai penerima harga.

Kurniawan (2003), yang meneliti kelembagaan pemasaran gaharu di

Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SCP untuk menganalisis perilaku

usaha pengumpul dan pedagang gaharu. Sedangkan untuk mengetahui

karakteristik kelembagaan pemasaran gaharu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan yang diterapkan dalam

kelembagaan pemasaran gaharu adalah sistem patron-klien, struktur pasar gaharu

baik di tingkat kelembagaan pengumpul (desa), maupun pedagang gaharu (kota)

adalah oligopsoni. Hasil lain yang dikemukakan adalah tidak seluruh patron

(pedagang) dapat mengambil keuntungan dalam pemasaran gaharu. Perilaku

19

dirugikan akan merespon dengan mengurangi loyalitasnya kepada patron dimana

perilaku ini menimbulkan moral hazard dalam kelembagaan gaharu.

Berbeda halnya dengan Slameto (2003) yang menganalisis kinerja

kelembagaan pemasaran kakao rakyat di Lampung dengan menggunakan SCP.

Struktur pasar cenderung oligopoli. Harga ditentukan pedagang dan belum

dipatuhinya grading dan standarisasi produk. Keragaan pasar kakao belum baik

karena hubungan pasar lokal dan pasar acuan kurang padu sehingga harga tidak

tertransmisi dengan baik.

Yusrachman (2001), menganalisis sistem pemasaran ikan segar di PPI

Muara Angke Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pasar yang

berlaku yaitu pasar tidak bersaing sempurna (oligopsoni). Penyebaran margin

belum efisien karena marjin pada setiap lembaga pemasaran tidak merata.

Pedagang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga yang terjadi pasar. Hal

ini menunjukkan pemasaran yang tidak efisien.

Andrias et al (2003) melakukan penelitian analisis tataniaga dan pilihan

kelembagaan pemasaran tembakau di Kabupaten Temanggung. Hasilnya

menunjukkan bahwa perilaku pasar tembakau ditentukan oleh konsumen yaitu

perusahaan rokok dan pedagang besar. Struktur pasar yang terbentuk oligopsoni.

Distribusi keuntungan tidak merata. Maka, pemasaran tembakau di kabupaten

Tembakau belum efisien.

Triyono (2000) melakukan penelitian perkembangan posisi tawar petani

dalam pemasaran damar mata kucing di Lampung. Hasilnya menunjukkan perilaku

20 sempurna. Hal ini dikarenakan adanya hambatan masuk. Secara umum, pemasaran

yang dilakukan belum efisien.

Referensi yang telah diperoleh dapat membantu penulis dalam melakukan

analisis dalam penelitian ini. Penelitian sistem pemasaran gula yang dilakukan

oleh beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran gula dapat

berjalan efisien jika seluruh lembaga pemasaran yang terlibat melakukan fungsi

pemasaran yang sesuai dan melakukan kegiatan pemasaran secara fair. Penerapan

SCP dalam analisis sistem pemasaran yang telah dilakukan beberapa sumber

menghasilkan kesimpulan umum bahwa sistem pemasaran akan efisien jika

21

III.

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual 3.1.1. Konsep Pemasaran

Definisi tentang pemasaran telah banyak dikemukakan oleh para ahli

ekonomi, pada hakekatnya bahwa pemasaran merupakan aktivitas yang ditujukan

terhadap barang dan jasa sehingga dapat berpindah dari tangan produsen ke

tangan konsumen. Pemasaran menurut Kohls dan Uhl (2002) merupakan sebuah

sistem meliputi seluruh aliran produk dan jasa-jasa yang ada, mulai dari titik awal

produksi pertanian sampai semua produk dan jasa tersebut ditangan konsumen

Hal ini sejalan dengan Dahl dan Hammond (1977) yang mendefinisikan

pemasaran sebagai rangkaian urutan fungsi-fungsi yang dilakukan ketika produk

bergerak dari titik produksi sampai ke konsumen akhir. Menurut Downey et al

(1981) pemasaran merupakan proses aliran produk dari produsen ke konsumen

akhir. Kompleksitas saluran pemasaran tergantung pada masing-masing komoditi.

Pemasaran melibatkan banyak perbedaan aktivitas yang dapat memberikan nilai

tambah terhadap suatu produk sebagai perubahan melalui suatu sistem. Sistem

pemasaran merupakan suatu kegiatan yang produktif, sangat kompleks, sesuai

dengan ketetapan, dan menimbulkan biaya.

Berbeda halnya dengan Lamb et al (2001), pemasaran dari segi ekonomi

merupakan tindakan atau kegiatan produktif yang menghasilkan pembentukan

kegunaan yaitu kegunaan waktu, bentuk, tempat, dan kepemilikan. Kotler (1993)

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dimana individu dan

kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan

22

Sitorus (1987) mengungkapkan konsep pemasaran sebagai suatu sistem

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat

memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Saefuddin

(1982) mengemukakan bahwa rantai pemasaran atau saluran pemasaran

merupakan aliran yang dilalui oleh barang dan jasa dari produsen melalui lembaga

pemasaran sampai barang dan jasa tersebut sampai di tangan konsumen.

Pemasaran merupakan pembelian bahan pangan dan semua yang dibutuhkan oleh

rumah tangga. Mulai dari kegiatan menyimpan hingga menyampaikan produk ke

tangan konsumen (Cramer et al. 2001).

Pemasaran ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif makro dan mikro

(Schaffner, et.al dalam Asmarantaka, 2009). Perspektif makro menganalisis

sistem pemasaran setelah dari petani yaitu fungsi-fungsi pemasaran untuk

menyampaikan produk/jasa yang berhubungan dengan nilai guna, waktu, bentuk,

dan tempat, dan kepemilikan kepada konsumen serta kelembagaan yang terlibat

dalam sistem pemasaran. Perspektif mikro menekankan pada aspek manajemen

dimana perusahaan secara individu, pada setiap tahapan pemasaran dalam mencari

keuntungan.

Menurut Solomon, et al. (2006), basis gagasan pemasaran adalah

berangkat dari upaya untuk mengirimkan values (nilai-nilai) kepada setiap orang

yang mampu dipengaruhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan Levens (2010),

pemasaran adalah sebuah fungsi organisasi dan kumpulan sebuah proses yang

dirancang dalam rangka untuk merencanakan, menciptakan, mengkomunikasikan,

23

hubungan yang efektif dengan pelanggan dengan adanya benefit yang dirasakan

oleh organisasi dan para stakeholdernya. Levens menegaskan bahwa salah satu

konsep terpenting dari ilmu ekonomi yang digunakan dalam pemasaran adalah ide

tentang utilitas. Utilitas didefinisikan sebagai kepuasan yang diterima oleh

konsumen dari produk atau jasa yang dimiliki atau dikonsumsinya. marketing

adalah lebih luas dari pada aktivitas menjual (selling) atau aktivitas penawaran

iklan (advertising). Pemasaran mempengaruhi konsumen berdasarkan pilihan saat

ini dan di masa depan, serta berdasarkan kondisi ekonomi. Perusahaan

menciptakan nilai-nilai (values) berdasarkan pada apa yang mereka tawarkan,

mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada konsumen, dan kemudian

menghantarkan nilai-nilai tersebut dalam pertukarannya dengan uang yang dapat

diberikan oleh konsumen.

Tujuan dari pemasaran yaitu agar barang dan jasa yang dihasilkan oleh

petani maupun perusahaan sebagai produsen sampai ke konsumen.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar barang dan jasa dapat berpindah dari sektor

produksi ke sektor konsumsi disebut sebagai fungsi pemasaran. Downey (1981),

fungsi pemasaran yang dimaksud tersebut meliputi; a) fungsi pertukaran yang

meliputi pembelian dan penjualan; b) fungsi fisik meliputi pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan; c) fungsi fasilitas yang meliputi

standarisasi dan grading, penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi harga.

Levens (2010), fungsi marketing didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas

yang ditampilkan oleh perusahaan atau organisasi ketika menciptakan nilai

(value) secara spesifik untuk produk atau jasa yang ditawarkannya. Fungsi-fungsi

24

dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. fungsi marketing dapat

dikelompokkan dalam tiga kategori umum, di mana setiap kategori

menggambarkan proses (aktivitas) marketing yang terjadi. Tiga kategori fungsi

tersebut antara lain:

1. Fungsi pertukaran (exchange function)

2. Fungsi fisik (physical function)

3. Fungsi fasilitasi (facilitating function)

Fungsi pertukaran adalah aktivitas-aktivitas untuk mempromosikan dan

mentransfer kepemilikan. Contohnya antara lain penjualan, pembelian, harga,

iklan, promosi penjualan dan public relation. Fungsi fisik merupakan aktivitas

untuk mengalirkan barang dari perusahaan (manufaktur) kepada konsumen.

Contohnya antara lain: perakitan (assembling), transportasi dan penanganan

(transporting and handling), pergudangan (warehousing), pengolahan dan

pengemasan (processing and packaging), standarisasi (standardizing), dan

grading. Adapun fungsi fasilitasi di dalamnya merupakan aktivitas-aktivitas

pendampingan dalam proses eksekusi fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Contoh

aktivitas fasilitasi ini antara lain: pembiayaan dan pengambilan risiko (financing

and risk taking), informasi pemasaran dan penelitian, dan janji layanan (promise

of servicing).

3.1.2. Konsep Efisiensi Pemasaran

Soekartawi (2002), efisiensi pemasaran merupakan nisbah antara total

biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan. Faktor yang menjadi ukuran

efisiensi pemasaran yaitu keuntungan pemasaran, harga yang diterima petani,

25

Asmarantaka (2009), efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan

beberapa pengukuran, yaitu: 1) efisiensi operasional dan 2) efisiensi harga.

Efisiensi operasional berhubungan dengan penanganan aktivitas-aktivitas yang

dapat meningktakan rasio dari output-input pemasaran. Input pemasaran adalah

sumberdaya (tenaga kerja, pengepakan, mesin, dan lainnya) yang diperlukan

untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Output pemasaran yang

berhubungan dengan kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, sumberdaya adalah

biaya sedangkan kegunaan adalah benefits dari rasio efisiensi pemasaran. Rasio

efisiensi pemasaran dapat dilihat dalam dua cara yaitu perubahan sistem

pemasaran dengan mengurangi biaya pada fungsi-fungsi pemasaran tanpa

mengubah manfaat konsumen dan meningkatkan keguanaan output dari proses

pemasaran tanpa meningkatkan biaya pemasaran. Efisiensi harga menekankan

kepada kemampuan dari sistem pemasaran yang sesuai dengan keinginan

konsumen. Sasaran dari efisiensi harga yaitu efisiensi alokasi sumberdaya dan

maksimum output. Efisiensi harga dapat tercapai apabila pihak-pihak yang terlibat

dalam pemasaran responsif terhadap harga yang berlaku. Menurut Soekartawi

(2002) bila keuntungan yang diperoleh sebagai akibat pengaruh harga maka dapat

dikatakan bahwa pengalokasian faktor produksi memenuhi efisiensi harga.

Efisiensi pemasaran tercipta ketika pihak-pihak yang terlibat baik

produsen, lembaga-lembaga pemasaran maupun konsumen memperoleh kepuasan

(Limbong dan Sitorus, 1987). Apabila terjadi suatu perubahan yang menyebabkan

biaya input untuk menghasilkan suatu barang dan atau jasa meningkat dengan

tidak mengurangi kepuasan konsumen dikatakan sebagai peningkatan efisiensi.

26

input tetapi tidak mempertahankan atau tidak diikuti dengan peningkatan

kepuasan konsumen maka dikatakan terjadi penurunan efisiensi. Penggunaan

konsep efisiensi seperti ini sangat sulit karena adanya kesulitan dalam mengukur

tingkat kepuasan. Sejalan dengan hal tersebut, produk yang sampai ke tangan

konsumen dengan harga murah dan adanya pembagian yang adil bagi produsen

dan lembaga-lembaga pemasaran dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen

merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara efisien (Mubyarto, 1985).

Hobbs (1997) pilihan saluran pemasaran ditentukan oleh biaya transaksi. Biaya

pemasaran yang tinggi akan membuat sistem pemasaran menjadi tidak efisien

(Kohls dan Uhl, 2002). Pasar yang tidak efisien disebabkan oleh tingginya biaya

pemasaran dibandingkan dengan nilai produk yang dijual (Soekartawi, 2002).

Sudiyono (2002) mengemukakan bahwa indikator yang biasa digunakan

untuk menentukan efisiensi pemasaran adalah margin pemasaran. Margin

pemasaran yaitu perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen akhir dengan harga

yang diterima pada tingkat petani. Marjin pemasaran dapat bersifat statis dan

dinamis tergantung pada nilai tambah suatu komoditas atau produk. Margin

pemasaran dapat mengetahui penyebaran marjin, efisiensi operasional, dan

efisiensi harga. Ukuran efisiensi operasional yaitu adanya biaya pemasaran dan

margin pemasaran. Semakin besar biaya pemasaran maka margin pemasaran

semakin besar yang menyebabkan sistem pemasaran menjadi tidak efisien.

Sedangkan efisiensi harga diukur oleh korelasi harga akibat adanya pergerakan

27 3.1.3. Konsep SCP (Market Structure, Market Conduct, Market Performance)

Konsep SCP awalnya hanya digunakan untuk menganalisis organisasi

pasar dalam sektor industri di negara-negara industri maju seperti Amerika

Serikat, namun sekarang telah banyak digunakan untuk menganalisis kegiatan

pertanian. Dasar paradigma SCP dicetuskan oleh Mason tahun 1939 yang

mengemukakan bahwa struktur suatu industri akan menentukan bagaimana pelaku

industri berperilaku, yang pada akhirnya menentukan keragaan atau kinerja

industri tersebut.

Philips dalam Asmarantaka (2009) mengajukan konsep yang bersifat

dinamis, keterkaitan hubungan dua arah yang bersifat timbal balik dan sifat

hubungan endogenous diantara variabel-variabel SCP serta memperhitungkan

waktu. Pendekatannya menunjukkan bahwa structure (S), conduct (C), dan

performance (P) dalam suatu waktu berada pada sistem dimana S dan C adalah

faktor penentu dari P, dilain waktu S dan C ditentukan oleh P. Hal ini

menunjukkan suatu sistem dinamis yang mengembangkan respon penyesuaian

dari perusahaan terhadap kondisi pasar dan keadaan yang memungkinkan.

Sudiyono (2002), upaya memaksimumkan efisiensi pemasaran di negara

berkembang dapat dilakukan dengan pendekatan SPC (Structure, Performance,

Conduct). Wardiyati dalam Sri (2004) mengemukakan bahwa terdapat beberapa

indikator dalam menentukan efisiensi pemasaran dengan pendekatan SCP.

Indikator dalam struktur pasar seperti jumlah pedagang, hambatan masuk, ada

tidaknya kolusi pasar, dan konsentrasi pasar. Sedangkan indikator dari analisis

28

yang menjadi indikator yaitu share produsen, distribusi margin, integrasi pasar,

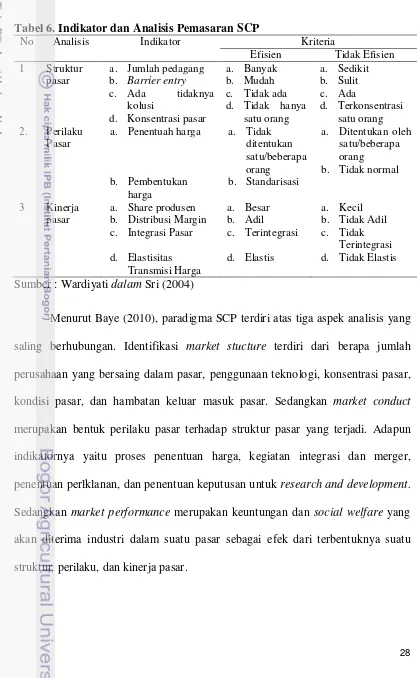

dan elastisitas transmisi harga. Adapun indikator ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator dan Analisis Pemasaran SCP

No Analisis Indikator Kriteria

Efisien Tidak Efisien

Sumber : Wardiyati dalam Sri (2004)

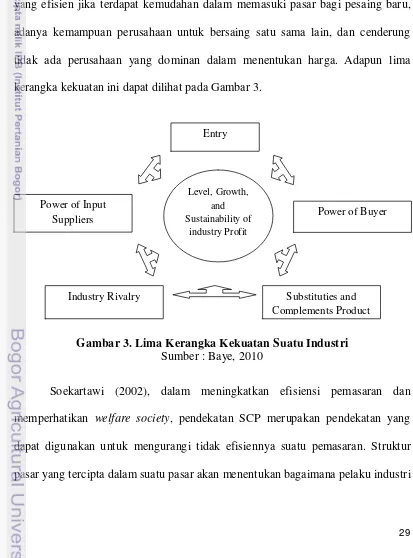

Menurut Baye (2010), paradigma SCP terdiri atas tiga aspek analisis yang

saling berhubungan. Identifikasi market stucture terdiri dari berapa jumlah

perusahaan yang bersaing dalam pasar, penggunaan teknologi, konsentrasi pasar,

kondisi pasar, dan hambatan keluar masuk pasar. Sedangkan market conduct

merupakan bentuk perilaku pasar terhadap struktur pasar yang terjadi. Adapun

indikatornya yaitu proses penentuan harga, kegiatan integrasi dan merger,

penentuan perlklanan, dan penentuan keputusan untuk research and development.

Sedangkan market performance merupakan keuntungan dan social welfare yang

akan diterima industri dalam suatu pasar sebagai efek dari terbentuknya suatu