EVALUASI

DRUG RELATED PROBLEM

PADA PASIEN

GAGAL GINJAL KRONIK DI RUMAH SAKIT

PELABUHAN JAKARTA UTARA

SKRIPSI

AGUNG PRAKOSO TRISNA

NIM: 1111102000078

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

EVALUASI DRUG RELATED PROBLEM PADA PASIEN

GAGAL GINJAL KRONIK DI RUMAH SAKIT

PELABUHAN JAKARTA UTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi

AGUNG PRAKOSO TRISNA

NIM: 1111102000078

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ii

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan

semua sumber yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Agung Prakoso Trisa

NIM : 111110200078

Tanda Tangan :

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta v

Nama : Agung Prakoso Trisa

NIM : 1111102000078

Program Studi : Strata-1 Farmasi

Judul Skripsi : Evaluasi Drug Related Problems Kategori Penyesuaian Dosis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit

Pelabuhan Jakarta Utara

DRP (Drug Related Problems) didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang

tidak diinginkan atau risiko yang dialami oleh pasien, yang melibatkan atau

diduga melibatkan terapi obat. Terjadinya DRP dapat mencegah atau menunda

pasien dari pencapaian terapi yang diinginkan. Pasien GGK (Gagal Ginjal Kronik)

menerima berbagai agen obat terapi, terlebih untuk pasien yang sudah

berkomplikasi penyakitnya. Hal ini menyebabkan tingginya resiko terjadinya

DRP. Salah satu masalah DRP yang paling penting pada pasien penyakit ginjal

kronis (GGK) adalah kesalahan dosis obat. Banyak obat dan metabolitnya yang

dieliminasi melalui ginjal. Dengan demikian, fungsi ginjal yang memadai penting

untuk menghindari toksisitas. Pasien dengan gangguan ginjal sering memiliki

perubahan dalam parameter farmakokinetik dan farmakodinamik. Oleh karena itu,

pertimbangan khusus harus diambil ketika obat ini diresepkan untuk pasien

dengan gangguan fungsi ginjal. Penelitian DRP kategori penyesuaian dosis masih

jarang dilakukan, karena itu penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar

angka kejadian DRP kategori dosis yang terjadi. Penelitian menggunakan desain

cross sectional dengan pendekatan retrospektif terhadap 26 pasien rawat inap RS

Pelabuhan Jakarta Utara yang mengalami GGK pada tahun 2014. Dari hasil

didapatkan terdapat 9 pasien (34,62 %) yang mengalami DRP dosis dibawah

terapi, presentase tertinggi didapat pada obat Aminefront sebanyak 5 kejadian

(45,46 %). Lalu terdapat 22 pasien (84,62 %) yang mengalami DRP dosis diatas

terapi, presentase tertinggi didapat pada obat Vometa (Domperidone) sebanyak 9

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta vi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta vii

Name : Agung Prakoso Trisa

NIM : 1111102000078

Study Program : Strate-1 Pharmacy

Title : Evaluation of Drug Related Problems Category Adjusment Dose with Chronic Kidney Disease Patients

at Pelabuhan Hospital of North Jakarta

DRPs (Drug Related Problems) are defined as an undesirable occurrence

or risk that underwent by patient, involving or allegedly involving therapeutic

drugs. DRPs could prevent or delay patients outcome. Patients with CKD

(Chronic Kidney Disease) receives multi therapeutic drugs, especially for patients

who have complicated disease. One of the most important DRPs in patients with

CKD is medication errors. Many medications and their metabolites are eliminated

through the kidney. Thus, adequate renal function is important to avoid toxicity.

Patients with renal impairment often have alterations in their pharmacokinetic and

pharmacodynamic parameters. Therefore, special consideration should be taken

when these drugs are prescribed to patients with impaired renal function. Study of

DRPs category adjusment dose is still rare, accordingly this study aims to evaluate

precentage of DRP category adjusment dose that occurs. This study used cross

sectional design with retrospective towards 26 hospitalized patients at Pelabuhan

Hospital of North Jakarta with CKD in 2014. The results figured that 9 patients

(34,62 %) with DRP under dosage, the highest precentage of the drugs goes to

Aminefront with 5 cases (45,46 %). And then figured that 22 patients (84,62 %)

with DRP over dosage, the highest precentage goes to Vometa (Domperidone)

with 9 cases (21,43 %). The results showed that DRP over dosage occur more

than 50 %, this case can be used for attention and evaluation for the future of

Hospital.

Keywords : DRPs, Chronic Kidney Disease, Adjusment Dose, Pelabuhan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta viii

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala

rahmat-nya kepada kita semua. Khususnya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Evaluasi Drug Related Problem Kategori Penyesuaian Dosis pada

Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara” ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita nabi

Muhammada SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dari hasil penelitian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Pelabuhan Jakarta Utara. Dalam proses penyususnan skripsi dan dalam

menyelesaikan masa perkuliahan tentu banyak berbagai halangan serta kesulitan yang menyertai, sehingga penuli tidak terlepas dari do’a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk

menghaturkan ucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Yardi, PhD., Apt sebagai Pembimbing I dan selaku Ketua Program Studi

Farmasi UIN, Bu Isti Qomarsih, S.Si, MARS.,Apt. sebagai Pembimbing II, Bu

Vidia Anwar, S.Si.,Apt. sebagai pembimbing lapangan yang telah memberikan

ilmu, waktu, tenaga, nasihat, serta arahan selama penelitian dan penulisan skripsi

ini.

2. Bapak Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Haddad Triyono dan Ibunda Monalisa Sjarif

yang selalu iklas tanpa pamrih membeikan kasih sayang, dukungan moral,

material, nasihat-nasihat, serta lantunan doa disetiap waktu.

4. Kakakku tersayang Rhealina Trisa yang selalu memberi dukungan do’a dan

moral.

5. Ibu Nelly Suryani, PhD., M.Si., Apt selaku Sekretaris Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

6. Ibu Dr. Delina Hasan, M.Kes, Apt selaku Penasehat Akademik yang Selalu

Membimbing Penulisan.

7. Rekan terbaikku Ayu Diah Gunardi yang selalu membantu, mengingatkan dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ix

9. Teman sepenelitianku Inten Novita terimakasih atas motivasinya sejak awal

hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

10. Teman – teman bermain (Cokers Farmasi) yang tidak pernah menolak jika

diminta bantuan.

11. Bapak dan ibu staf pengajar, serta karyawan yang telah memberikan bimbingan

dan bantuan selama menempuh pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

12. Ibu dan bapak seluruh pegawai RS Pelabuhan Jakarta Utara yang telah

memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.

13. Teman-teman program studi Farmasi khususnya 2011.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian dan

penulisan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah

SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh

karena itu keritik dan saran sangat diharpkan demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga

skripsi ini bisa bermanfaat nagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Oktober 2015

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta x

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Prakoso Trisa

NIM : 1111102000078

Program Studi : Strata-1 Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya

ilmiah saya dengan judul :

Evaluasi Drug Related Problems Kategori Penyesuaian Dosis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara.

untuk dipublikasi atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Demikian persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat

Pada Tanggal : Oktober 2015

Yang menyatakan,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xi

HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ...v

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR TABEL ...xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

DAFTAR SINGKATAN ... xvii

BAB 1 PENDAHULUAN ...1

1.1 Latar Belakang ...1

1.2 Rumusan Masalah ...3

1.3 Pertanyaan Penelitian ...4

1.4 Tujuan Penelituan ...4

1.4.1 Tujuan Umum ...4

1.4.2 Tujuan Khusus...4

1.5 Manfaat Penelitian ...4

1.5.1 Teoritis ...4

1.5.2 Metodologi ...4

1.5.3 Aplikatif ...4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...5

2.1 Drug Related Problems (DRPs) ...5

2.2 Ginjal ...6

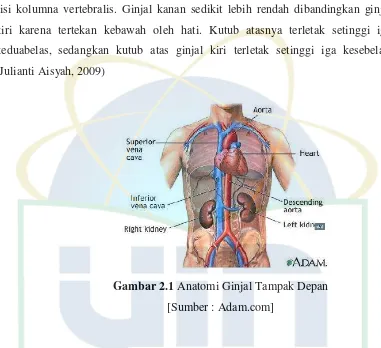

2.2.1 Anatomi dan Fisiologi Ginjal ...7

2.2.1.1 Anatomi Ginjal ...7

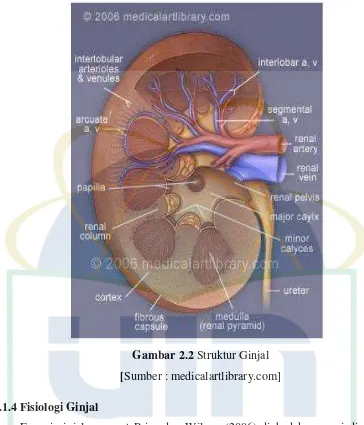

2.2.1.2 Struktur Makroskopik Ginjal ...8

2.2.1.3 Struktur Mikroskopik Ginjal ...8

2.2.1.4 Fisiologi Ginkal ...10

2.2.2 Penilaian Fungsi Ginjal ...12

2.2.2.1 Persamaan Cockcroft-Gault ...12

2.2.2.2 Persamaan MDRD ...13

2.3 Definisi Gagal Ginjal Kronik ...14

2.3.1 Etilogi Gagal Ginjal Kronik ...15

2.3.2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik ...16

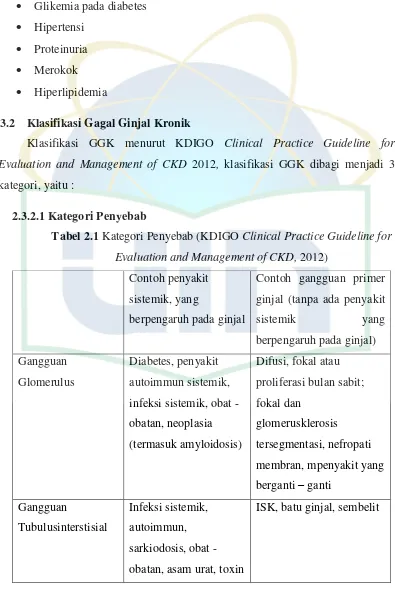

2.3.2.1 Kategori Penyebab ...16

2.3.2.2 Kategori GFR ...17

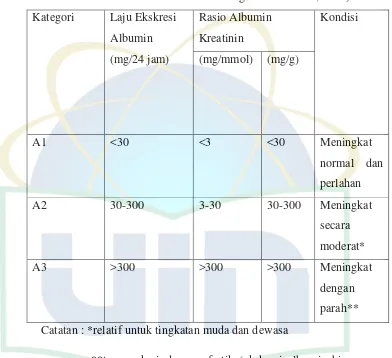

2.3.2.3 Kategori Albuminuria ...18

2.3.3 Patofisiologi Gagal Ginjal ...19

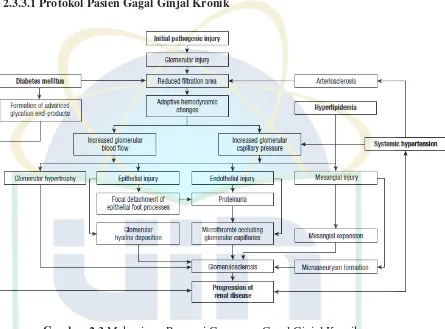

2.3.3.1 Protokol Pasien Gagal Ginjal Kronik ...20

2.3.3.2 Pengobatan Progresi dengan Modifikasi Terapi ...21

2.3.4 Terapi Pengganti Ginjal ...28

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xii

2.4 Rumah Sakit ...31

2.4.1 Pelayanan Farmasi Klinik Di Rumah Sakit...33

2.5 Rekam Medik ...34

BAB 3 METODE PENELITIAN ...36

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ...36

3.1.1 Tempat Penelitian ...36

3.1.2 Waktu Penelitian ...36

3.2 Desain Penelitian ...36

3.3 Kerangka Konsep ...37

3.4 Definisi Operasional ...38

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian ...42

3.5.1 Populasi ...42

3.5.2 Sampel ...42

3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian ...42

3.6.1 Kriteria Inklusi Sample ...42

3.6.2 Kriteria Ekslusi Sampel ...43

3.7 Prosedur Penelitaian...43

3.7.1 Bagan Alur Penelitian ...43

3.7.2 Persiapan Penelitan ...43

3.7.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data...44

3.7.3.1 Penelusuran Dokumen ...44

3.7.4 Manajemen Data ...44

3.7.5 Pengolahan Data ...44

3.8 Analisa Data ...45

3.8.1 Analisa Univariat...44

BAB 4 HASIL DSN PEMBAHASAN ...46

4.1 Hasil Penelitian ...46

4.1.1 Karakteristik Pasien...46

4.1.2 Profil Penggunaan Obat ...48

4.1.2.1 Profil Penggunaan Obat Injeksi ...48

4.1.2.2 Profil Penggunaan Obat Oral ...49

4.1.3 DRPs Kategori Dosis Dibawah Dosis Terapi ...50

4.1.3 DRPs Kategori Dosis Diatas Dosis Terapi ...51

4.2 Pembahasan ...53

4.2.1 Karakteristik Pasien...53

4.2.2 Profil Penggunaan Obat ...55

4.2.3 DRPs Kategori Dosis Dibawah Dosis Terapi ...60

4.2.4 DRPs Kategori Dosis Diatas Dosis Terapi ...61

4.3 Keterbatasan Penelitian ...63

4.3.1 Kendala ...63

4.3.2 Kelemahan ...63

4.3.3 Kekutan ...64

BAB 5 KESIMPULAN ...65

5.1 Kesimpulan ...65

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xiv

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal Tampak Depan ...7

Gambar 2.2 Struktur Ginjal ...10

Gambar 2.3 Mekanisme Progresi Gangguan Gagal Ginjal Kronik ...20

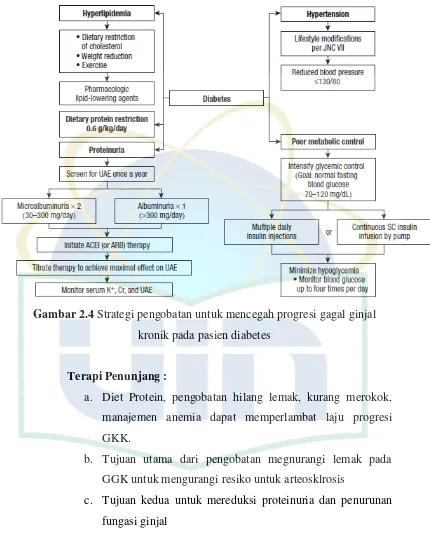

Gambar 2.4 Strategi Pengobatan Untuk Mencegah Gagal Ginjal Kronik Pada Pasien Diabetes...25

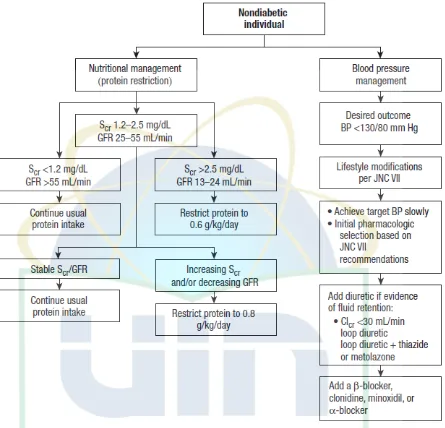

Gambar 2.5 Strategi Pengobatan Untuk Mencegah Gagal Ginjal Kronik Pada Pasien Non Diabetes ...26

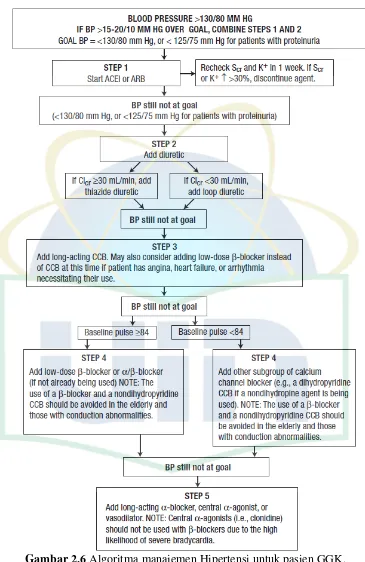

Gambar 2.6 Algoritma Manajemen Hipertensi Untuk Pasien GGK ...27

Gambar 2.7 Mesin Dialisis Nipro ...29

Gambar 2.8 Mesin Dialisis Fresenieus ...30

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xv

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Klasifikasi GGK Kategori Penyebab ...16

Tabel 2.2 Klasifikasi GGK Kategori Albuminuria...18

Tabel 3.1 Definisi Operasional ...38

Tabel 4.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Karakteristik ...46

Tabel 4.2 Distribusi Penyakit Penyerta Pada Pasin GGK ...46

Tabel 4.3 Presentase Distribusi Jumlah Pasien Berdasarkan Profil Penggunaan Obat Injeksi ...48

Tabel 4.4 Presentase Distribusi Jumlah Pasien Berdasarkan Profil Penggunaan Obat Oral ...49

Tabel 4.5 Presentase Prevalensi Dosis Dibawah Dosis Terapi Berdasarkan Jumlah Pasien yang Mengalaminya ...50

Tabel 4.6 Presentase Distribusi Jumlah Dosis Dibawah Dosis Terapi ....50

Tabel 4.7 Presentase Prevalensi Dosis Diatas Dosis Terapi Berdasarkan Jumlah Pasien yang Mengalaminya ...50

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xvi

Lampiran Halaman

Lampiran 1 ...70

Lampiran 2 ...72

Lampiran 3 ...75

Lampiran 4 ...108

Lampiran 5 ...124

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xvii

CAD : Coronary Artery Disease

CHF : Congestive Heart Failure

CKD : Chronic Kidney Disease

Clcr : Clearance Creatinine

DM : Diabetes Melitus

DRP : Drug Related Problem

ESRD : End Stage of Renal Disease

GERD : Gastroesophagel Reflux Disease

GFR : Glomerulus Filtration Rate

GGK : Gagal Ginjal Kronik

HHD : Hypertention Heart Disease

HT : Hypertension

LFG : Laju Filtrasi Glomerulus

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi ginjal yang bersifat

progresif dan irreversibel. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal

untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit

sehingga menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah.

Kerusakan ginjal ini mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan

tubuh yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu, tubuh jadi mudah lelah dan

lemas sehingga kualitas hidup pasien menurun (Brunner & Suddarth, 2001).

Didefinisikan sebagai gagal ginjal kronik jika pernah didiagnosis menderita

penyakit gagal ginjal kronik (minimal sakit selama 3 bulan berturut-turut) oleh

dokter. (Riskesdas, 2013).

Berdasarkan riset kesehatan Kementerian Kesehatan 2013, prevalensi gagal

ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2 persen.

Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5 persen, diikuti Aceh,

Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 persen. Sementara Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, dan Jawa Timur masing – masing 0,3 persen. (Riskesdas, 2013)

Gagal ginjal kronik ini berdasarkan wawancara yang didiagnosis dokter

meningkat seiring dengan bertambahnya umur, meningkat tajam pada kelompok

umur 35-44 tahun (0,3%), diikuti umur 45-54 tahun (0,4%), dan umur 55-74 tahun

(0,5%), tertinggi pada kelompok umur ≥75 tahun (0,6%). Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi pada

masyarakat perdesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan wiraswasta,

petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan

menengah bawah masing-masing 0,3 persen. (Riskesdas, 2013). Dari data yang

dikumpulkan oleh Indonesian Renal Registry (IRR) pada tahun 2007-2008

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diabetes melitus (23%), hipertensi (20%) dan ginjal polikistik (10%) (Roesli,

2008).

Gagal Ginjal dapat disebabkan beberapa faktor, beberapa diantara yaitu

usia, menurunnya masa ginjal, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya

(Dipiro 6th). Ditambah lagi untuk pasien yang sudah berkomplikasi penyakitnya,

pasti membutuhkan obat terapi yang cukup banyak untuk mengatasi gejala

penyakitnya. Semakin banyak obat terapi yang digunakan pastinya akan

menimbulkan potensi adanya Drug Related Problems pada proses pengobatannya.

DRP (Drug Related Problems) didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang

tidak diinginkan atau risiko yang dialami oleh pasien, yang melibatkan atau

diduga melibatkan terapi obat (Strand et al., 1990). Terjadinya DRP dapat

mencegah atau menunda pasien dari pencapaian terapi yang diinginkan. Sebuah

DRP sebenarnya adalah peristiwa yang telah terjadi pada pasien, sedangkan DRP

potensial adalah suatu peristiwa yang mungkin sekali terjadi jika apoteker tidak

melakukan intervensi yang tepat (Nurhalimah, 2012).

Menurut Yahaya Hassan dkk. (2009), salah satu masalah DRP yang paling

penting pada pasien penyakit ginjal kronis (GGK) adalah kesalahan dosis obat.

Banyak obat dan metabolitnya yang dieliminasi melalui ginjal. Dengan demikian,

fungsi ginjal yang memadai penting untuk menghindari toksisitas. Pasien dengan

gangguan ginjal sering memiliki perubahan dalam parameter farmakokinetik dan

farmakodinamik. Oleh karena itu, pertimbangan khusus harus diambil ketika obat

ini diresepkan untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Meskipun pentingnya

penyesuaian dosis pada pasien dengan CKD, penyesuaian tersebut kadang-kadang

diabaikan.

Stephanie et.al (2010), menemukan intervensi farmasi yang bersangkutan

dengan DRP indikasi tidak diobati (30%), dosis terlalu rendah (25,9%) dan dosis

terlalu tinggi (18,3%), pada pasien GGK di RS Universitas Grenoble. Hasil

penelitian Nurhalimah (2012) di RSUD dr MM Dunda Limboto, menunjukkan

bahwa ketidaksesuaian dosis pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani tahap

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (28,75%) diantaranya mengalami DRPs. Jumlah obat yang secara rutin diresepkan

untuk 7 pasien (sebagai subyek penelitian) terdapat 3 jenis obat, 2 obat mengalami

DRPs kategori tidak tepat dosis yaitu Allupurinol (85,71%) dan Nephrovit Fe

(14,28%).

Apoteker memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pelayanan

kesehatan yang berorientasi. Sebagai seorang apoteker, peningkatan mutu

pelayanan ini dapat dilakukan melalui suatu proses pelayanan kefarmasian

(pharmaceutical care), yaitu merupakan suatu kegiatan yang terpadu dengan

tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan

masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Anonim, 2004). Oleh karena itu,

peran seorang apoteker sangat penting dalam keberhasilan penatalaksanaan dan

pemberian terapi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan Drug Related Problems

(DRPs). Dengan demikian diperlukan penelitian tentang keberhasilan

penatalaksanaan terapi obat melalui evaluasi DRPs untuk pasien gagal ginjal.

Berdasarkan paparan diatas, menunjukan bahwa pentingnya pemilihan obat

terutama pada pasien gagal ginjal kronik untuk menghindari atau menurunkan

angka terjadinya DRPs khususnya pada kategori penyesuaian dosis, sehingga

diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di Rumah Sakit

Pelabuhan Jakarta Utara agar tercapai suatu keberhasilan terapi.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang

akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini :

1. Salah satu penyebab terjadinya Gagal Ginjal Kronik adalah penyakit

penyerta yang menunjang terjadinya penyakit Ginjal.

2. Banyaknya penyakit penyerta menyebabkan terjadinya pengobatan yang

kompleks

3. Pengobatan yang kompleks dapat menyebabkan terjadinya DRPs.

4. Salah satu DRPs yang paling penting pada pasien GGK adalah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1.3Pertanyaan Penelitian

Bagaimana DRPs kategori penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal

Kronik di Instalasi Rawat Inap RS Pelabuhan Jakarta Utara pada tahun 2014, yang

ditinjau dari :

1. Dosis terlalu rendah (under dosage) ?

2. Dosis terlalu tinggi (over dosage) ?

1.4Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengideintifikasi DRPs kategori

penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal Kronik yang di Rawat Inap di Rumah

Sakit Pelabuhan Jakarta Utara periode tahun 2014.

1.4.2 Tujuan Khusus

Mengetahui DRPs pada pengobatan pasien Gagal Ginjal Kronik yang

mendapat terapi obat di Instalasi Rawat Inap RS Pelabuhan Jakarta Utara periode

Januari-Juni 2014 yang ditinjau dari :

a. Dosis terlalu rendah (under dosage)

b. Dosis terlalu tinggi (over dosage)

1.5Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, bagaimana cara mengevaluasi DRPs kategori penyesuaian dosis

pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RS Pelabuhan

1.5.2 Metodologi

Metode dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi DRPs

kategori penyesuaian dosis pada pasien Gagal Ginjal Kronik.

1.5.3 Aplikatif

Secara aplikatif hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan

pertimbangan ataupun informasi bagi dokter, apoteker dan tenaga kesehatan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Drug Related Problems (DRPs)

Drug Related Probems (DRPs) merupakan peristiwa yang tidak diinginkan

yang dialami pasien yang memerlukan atau diduga memerlukan terapi obat dan

berkaitan dengan tercapainya tujuan terapi yang diinginkan. Identifikasi DRPs

menjadi fokus penilaian dan pengambilan keputusan terakhir dalam tahap proses

patient care (Cippole, Strand, Morley, 2004). Drug Related Problems (DRPs)

sering disebut juga Drug Therapy Problems atau masalah-masalah yang

berhubungan dengan obat. Kejadian DRPs ini menjadi masalah aktual maupun

potensial yang kental dibicarakan dalam hubungan antara farmasi dengan dokter.

Yang dimaksud dengan masalah aktual DRPs adalah masalah yang sudah terjadi

pada pasien dan farmasis harus berusaha menyelesaikannya. Masalah DRPs yang

potensial adalah suatu masalah yang mungkin menjadi risiko yang dapat

berkembang pada pasien jika farmasi tidak melakukan tindakan untuk mencegah

(Rovers, 2003). Jika DRPs aktual terjadi, farmasi sebaiknya mengambil suatu

tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Bila DRPs potensial terjadi

maka farmasis sebaiknya mengambil tindakan seperlunya saja untuk mencegah

masalah-masalah yang akan muncul (Roverse, 2003).Mengetahui hal tersebut

maka seorang farmasis memegang peran penting dalam mencegah maupun

mengendalikan masalah tersebut.

Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori penyebab timbulnya

permasalahan yang berhubungan dengan DRPs kategori ketidaktepatan

penyesuaian dosis (Cippole dkk, 2004).

1. Dosis terlalu rendah ( too low dosage)

Penyebab terjadinya ialah dosis terlalu rendah untuk menghasilkan respon

yang diinginkan, interaksi obat mengurangi jumlah ketersediaan obat yang

aktif, durasi obat terlalu singkat untuk menghasilkan respon yang

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tepat. Penyebab dosis rendah, seperti frekuensi pemberian dosis yang tidak

sesuai, jarak dan waktu pemberian terapi obat terlalu singkat,

penyimpanan obat yang tidak sesuai (misalnya, menyimpan obat di tempat

yang terlalu panas atau lembab, menyebabkan degradasi bentuk sediaan

dan dosis subterapi), pemberian obat yang tidak sesuai, dan interaksi obat

(Mahmoud, 2008).

2. Dosis terlalu tinggi (too high dosage)

Hal ini terjadi ketika dosis yang diberikan terlalu tinggi untuk memberikan

efek, dosis obat dinaikkan cepat, frekuensi pemberian, durasi terapi, cara

pemberian obat pada pasien yang tidak tepat, dan konsentrasi obat diatas

kisaran terapi (Strand, et al, 1998). Seorang pasien yang menerima dosis

obat yang terlalu tinggi dan mengalami efek toksik yang tergantung dosis

atau konsentrasi menunjukkan pasien mengalami DRPs (Cippole et.al

1998). Pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, kemampuan ginjal

untuk menghilangkan obat-obatan dan metabolitnya menurun, yang

akhirnya menyebabkan akumulasi obat dan produk-produk beracun di

ginjal. Misalnya, jika dosis prokainamid tidak disesuaikan untuk pasien

dengan compromised-fungsi ginjal, N-acetylprocainamide dapat

terakumulasi dalam ginjal (Mahmoud, 2008).

3. Interaksi obat

Interaksi obat merupakan hasil interaksi dari obat dengan obat, obat

dengan makanan dan obat dengan laboratorium. Hal ini dapat terjadi pada

pasien yang menerima obat dari kelas farmakologis yang berbeda serta

dalam kelas farmakologis yang sama (Mahmoud, 2008).

2.2 Ginjal

Ginjal adalah suatu organ yang secara struktural kompleks dan telah

berkembang untuk melaksanakan sejumlah fungsi penting, seperti : ekskresi

produk sisa metabolisme, pengendalian air dan garam, pemeliharaan

keseimbangan asam yang sesuai, dan sekresi berbagai hormon dan autokoid.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.2.1 Anatomi & Fisiologi Ginjal

2.2.1.1Anatomi Ginjal

Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di kedua

sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal

kiri karena tertekan kebawah oleh hati. Kutub atasnya terletak setinggi iga

keduabelas, sedangkan kutub atas ginjal kiri terletak setinggi iga kesebelas.

(Julianti Aisyah, 2009)

Gambar 2.1 Anatomi Ginjal Tampak Depan

[Sumber : Adam.com]

Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum,

di depan dua iga terakhir, dan tiga otot besar-transversus abdominis, kuadratus

lumborum, dan psoas mayor. Ginjal dipertahankan dalam posisi tersebut oleh

bantalan lemak yang tebal. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung,

disebelah posterior (atas) dilindungi oleh iga dan otot-otot yang meliputi iga,

sedangkan di anterior (bawah) dilindungi oleh bantalan usus yang tebal Ginjal

kanan dikelilingi oleh hepar, kolon, dan duodenum, sedangkan ginjal kiri

dikelilingi oleh lien, lambung, pankreas, jejunum dan kolon. Struktur Ginjal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.2.1.2Struktur Makroskopik Ginjal

Pada orang dewasa , panjang ginjal adalah sekitar 12 sampai 13 cm (4,7

hingga 5,1 inci), lebarnya 6 cm (2,4 inci), tebalnya 2,5 cm (1 inci), dan beratnya

sekitar 150 gram. Secara anatomik ginjal terbagi dalam dua bagian, yaitu korteks

dan medula ginjal. Ginjal terdiri darai bagian dalam (medula) dan luar (korteks).

1. Bagian dalam (internal) medula. Substansia medularis terdiri dari piramid

renalis yang jumlahnya antara 18-16 buah yang mempunyai basis

sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya mengahadap ke sinus renalis.

Mengandung bagian tubulus yang lurus, ansa henle, vasa rekta dan diktus

koligens terminal.

2. Bagian luar (eksternal) korteks. Substansia kortekalis berwarna coklat

merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat dibawah

tunika fibrosa, melengkung sapanjang basis piramid yang berdekatan

dengan garis sinus renalis, dan bagian dalam diantara piramid dinamakan

kolumna renalis. Mengandung glomerulus, tubulus proksimal dan distal

yang berkelok-kelok dan duktus koligens.

2.2.1.3Struktur Mikroskopik Ginjal

1. Nefron

Tiap tubulus ginjal dan glomerolusnya membentuk satu kesatuan (nefron).

Ukuran ginjal terutama ditentukan oleh jumlah nefron yang

membentuknya. Tiap ginjal manusia memiliki kira-kira 1.3 juta nefron.

Setiap nefron bisa membentuk urin sendiri. Karena itu fungsi satu nefron

dapat menerangkan fungsi ginjal.

2. Glomerulus

Setiap nefron pada ginjal berawal dari berkas kapiler yang disebut

glomerulus, yang terletak didalam korteks, bagian terluar dari ginjal.

Tekanan darah mendorong sekitar 120 ml plasma darah melalui dinding

kapiler glomerular setiap menit. Plasma yang tersaring masuk ke dalam

tubulus. Sel-sel darah dan protein yang besar dalam plasma terlalu besar

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Tubulus kontortus proksimal

Berbentuk seperti koil longgar berfungsi menerima cairan yang telah

disaring oleh glomerulus melalui kapsula bowman. Sebagian besar dari

filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melalui

kapiler-kapiler sekitar tubulus kotortus proksimal. Panjang 15 mm dan diameter

55 μm.

4. Ansa henle

Berbentuk seperti penjepit rambut yang merupakan bagian dari nefron

ginjal dimana, tubulus menurun kedalam medula, bagian dalam ginjal, dan

kemudian naik kembali kebagian korteks dan membentuk ansa. Total

panjang ansa henle 2-14 mm.

5. Tubulus kontortus distalis

Merupakan tangkai yang naik dari ansa henle mengarah pada koil longgar

kedua. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada

tubulus kontortus. Hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus (sekitar 20

ml/menit) mencapai tubulus distal, sisanya telah diserap kembali dalam

tubulus proksimal.

6. Duktus koligen medula

Merupakan saluran yang secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara

halus dari ekskresi natrium urin terjadi disini. Duktus ini memiliki

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.2 Struktur Ginjal

[Sumber : medicalartlibrary.com]

2.2.1.4Fisiologi Ginjal

Fungsi ginjal menurut Price dan Wilson (2006) di bedakan menjadi dua

yaitu fungsi eksresi dan non ekskresi, antara lain:

a. Fungsi ekskresi

1. Mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 osmol dengan

mengubah-ubah ekskresi air.

2. Mempertahankan volume ECF dan tekanan darah dengan

mengubah-ubah ekskresi Na+.

3. Mempertahankan konsentrasi plasma masing-masing elektrolit

individu dalam rentang normal.

4. Mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. Mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein

(terutama urea, asam urat dan kreatinin).

6. Bekerja sebagai jalur ekskretori untuk sebagian besar obat.

b. Fungsi non ekskresi

1. Menghasilkan renin: penting dalam pengaturan tekanan darah.

2. Menghasilkan eritropoetin: meransang produksi sel darah merah

oleh sumsum tulang.

3. Menghasilkan 1,25-dihidroksivitamin D3: hidroksilasi akhir

vitamin D3menjadi bentuk yang paling kuat.

4. Mengaktifkan prostaglandin: sebagian besar adalah vasodilator,

bekerja secara lokal, dan melindungi dari kerusakan iskemik ginjal.

5. Mengaktifkan degradasi hormon polipeptida.

6. Mengaktifkan insulin, glukagon, parathormon, prolaktin, hormon

pertumbuhan, ADH, dan hormon gastrointestinal (gastrin,

polipeptida intestinal vasoaktif (VIP).

Proses pembentukan urine menurut Syaifuddin (2006), glomerulus

berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai bowman, berfungsi untuk menampung

hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali

zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, sisa cairan akan diteruskan ke piala

ginjal berlanjut ke ureter.

Urin berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal,

darah ini terdiri dari bagian yang padat yaitu sel darah dan bagian plasma darah.

Ada tiga tahap pembentukan urin:

a. Proses filtrasi

Terjadi di glomerulus, proses ini terjadi karena permukaan aferen Lebih

besar dari permukaan eferen maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan

sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan

yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa,

air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat dll, yang diteruskan ke tubulus

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. Proses reabsorbsi

Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa,

natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif

yang dikenal dengan obligator reabsorbsi terjadi pada tubulus atas.

Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan

natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke

dalam tubulus bagian bawah. Penyerapanya terjadi secara aktif dikenal

dengan reabsorbsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis.

c. Proses sekresi

Sisanya penyerapan urine kembali yang pada tubulus dan diteruskan ke

piala ginjal selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke vesika urinaria.

2.2.2 Penilaian Fungsi Ginjal

Estimasi laju filtrasi glomerulus (LFG) sangat penting dalam manajemen

klinis pasien dengan penyakit ginjal kronik. LFG digunakan untuk menilai

keberadaan dan tingkat fungsi ginjal dan membantu dalam melakukan

penyesuaian dosis obat diekskresi melalui ginjal. Pedoman NKF-K/DOQI

merekomendasikan modifikasi diet pada penyakit ginjal (Modification of Diet in

Renal Disease/MDRD) dan persamaan Cockcroft-Gault sebagai pengukuran yang

berguna untuk memperkirakan LFG (Levey et al., 2002). Oleh karena itu,

kreatinin serum (SCr) tidak dapat digunakan sendiri untuk menilai tingkat fungsi

ginjal karena korelasi nonlinear antara SCr dan fungsi ginjal (Mahmoud, 2008).

2.2.2.1Persamaan Cockcroft-Gault

Persamaan Cockcroft-Gault berasal dari 249 pasien rawat inap (96%

laki-laki, rentang usia 18-92 tahun) dengan disfungsi ginjal ringan di Rumah Sakit

Queens Mary Veterans di Kanada berdasarkan pengukuran tunggal dari ClCr

(klirens kreatinin) 24 jam. Persamaan Cockcroft-Gault memberikan estimasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1) Persamaan Cockcroft-Gault:

Laki-laki: ClCr (ml/min) =

Wanita: ClCr (ml/min) =

x 0,85

2) Persamaan Cockcroft-Gault disesuaikan dengan Luas Permukaan Tubuh

(Body Surface Area/BSA):

Laki-laki: ClCr (ml/min) =

Wanita: ClCr (ml/min) =

Keterbatasan Persamaan Cockcroft-Gault

Persamaan Cockcroft-Gault tergantung pada SCr, yang berhubungan dengan

sekresi tubular kreatinin. Hal ini dapat mengakibatkan estimasi LFG yang terlalu

tinggi sekitar 10 – 40% pada masing-masing orang dengan fungsi ginjal yang

normal (Levey et al., 2002). Selain itu, SCr dapat dipengaruhi oleh banyak faktor

non-ginjal seperti diet (misalnya, diet vegetarian dan suplemen kreatinin), massa

tubuh (misalnya, amputasi, kekurangan gizi, kekurusan) dan terapi obat

(misalnya, simetidin dan trimetoprim). Meskipun keterbatasan ini, persamaan

Cockcroft-Gault telah banyak digunakan untuk menentukan dosis obat pada

masing-masing orang berdasarkan fungsi ginjal pada pengaturan klinis

(Mahmoud, 2008).

2.2.2.2Persamaan MDRD

Persamaan MDRD diperkenalkan oleh Levey et al. pada tahun 1999 untuk

mengatasi keterbatasan estimasi LFG berdasarkan ClCr. Pada tahun 1999,

persamaan MDRD 6-variabel berasal dari populasi MDRD sebanyak 1.628 pasien

dengan gagal ginjal kronik tanpa diabetes (rata-rata LFG 40 ml/menit/1,73m2)

yang bersamaan memiliki pengukuran LFG menggunakan iothalamate

(Mahmoud, 2008). Persamaan ini dikembangkan menggunakan variabel pasien

termasuk usia, SCr, nitrogen urea darah (blood urea nitrogen/BUN), albumin, ras

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari persamaan MDRD berdasarkan hanya usia, jenis kelamin, ras dan tingkat SCr

yang diperkenalkan dan telah menjadi persamaan yang paling diterima dan

digunakan dalam pengaturan klinis rawat jalan, menggantikan persamaan MDRD

6-variabel dan persamaan Cockcroft-Gault (Mahmoud, 2008).

1) Estimasi LFG (MDRD 6-variabel)

eLFG = 170 x (SCr)–0,999 x (usia)–0,176 x (0,762 jika wanita) x (1,180 jika

orang Afrika Amerika) x (BUN)–0,170 x (Alb)+0,318

2) Estimasi LFG (MDRD 4-variabel)

eLFG = 186 x (SCr)–1,154 x (usia)–0,203 x (0,742 jika wanita) x (1,210 jika

orang Afrika Amerika)

Keterbatasan Persamaan MDRD

Estimasi LFG menggunakan persamaan MDRD mengakibatkan tidak

mempertimbangkan LFG sebenarnya pada orang sehat, donor ginjal, dan

pasien dengan DM tipe 1. Selain itu, 125I-iothalamate (LFGi) dilaporkan

lebih sesuai untuk mengukur kadar terbaru dari LFG dibandingkan dengan

persamaan MDRD pada pasien rawat inap dengan penyakit ginjal lanjut.

Persamaan MDRD belum divalidasi pada anak-anak, wanita hamil, orang

lanjut usia (> 70 tahun) atau ras selain Kaukasia dan Afrika Amerika

(Mahmoud, 2008).

2.3 Definisi Gagal Ginjal Kronik

Gagal Ginjal Kronik adalah hilangnya fungsi ginjal secara progresif

selama beberapa bulan sampai bertahun – tahun, ditandai dengan penggantian

bertahap struktur ginjal normal dengan fibrosis intertisial (DiPiro

pharmacotherapy 7th, 858). Keabnormalan struktur dan fungsi ginjal, yang

terjadi lebih dari 3 bulan dengan implikasi kesehatan. (KDIGO 2012 Clinical

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.1 Etiologi Gagal Ginjal Kronik

Menurut DiPiro edisi 6, ada beberapa faktor yang menyebabkam

terjadinya GGK yaitu:

1. Faktor Kerentanan (individu)

Faktor ini dapat meningkatkan penyakit ginjal tetapi tidak secara langsung,

faktor – faktor ini termasuk :

Usia lanjut

Penurunan masa ginjal, dan BB kelahiran yang rendah Ras dan minoritas suku

Riwayat keluarga

Penghasilan rendah atau pendidikan Inflamasi sistemik

Dislipidemia

2. Faktor Inisiasi

Adalah faktor yang menginisiasi kerusakan ginjal, dapat diatasi dengan terapi

obat. Yang termasuk faktor inisiasi adalah :

Diabetes Melitus Hipertensi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Faktor Progresi

Dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal setelah inisiasi kerusakan ginjal.

Yang termasuk faktor progresi adalah :

Glikemia pada diabetes Hipertensi

Proteinuria Merokok Hiperlipidemia

2.3.2 Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik

Klasifikasi GGK menurut KDIGO Clinical Practice Guideline for

Evaluation and Management of CKD 2012, klasifikasi GGK dibagi menjadi 3

kategori, yaitu :

2.3.2.1Kategori Penyebab

Tabel 2.1 Kategori Penyebab (KDIGO Clinical Practice Guideline for

Evaluation and Management of CKD, 2012)

Contoh penyakit

sistemik, yang

berpengaruh pada ginjal

Contoh gangguan primer

ginjal (tanpa ada penyakit

sistemik yang

berpengaruh pada ginjal)

Gangguan

Glomerulus

Diabetes, penyakit

autoimmun sistemik,

infeksi sistemik, obat -

obatan, neoplasia

(termasuk amyloidosis)

Difusi, fokal atau

proliferasi bulan sabit;

fokal dan

glomerusklerosis

tersegmentasi, nefropati

membran, mpenyakit yang

berganti – ganti

Gangguan

Tubulusinterstisial

Infeksi sistemik,

autoimmun,

sarkiodosis, obat -

obatan, asam urat, toxin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lingkungan (asam

aristolisik, sklerosis

sistemik

Gangguan Vaskular Arterosklerosis, HT,

iskemi, emboli

kolesterol, vaskulitik

sistemik, pembekuan

mikroangiopati,

sklerosis sistemik

Displasia fibromuskular,

ANCA-berhubungan

dengan vaskulitik terbaas

pada ginjal

Kista dan Penyakit

Bawaan

Polikista ginjal, sidrom

alport, penyakaait fabry

Displasia ginjal, kista

sumsum tulang belakang,

podositopati

Catatan : bahwa ada banyak cara yang berbeda di mana untuk

mengklasifikasikan CKD. Metode ini satu – satunya yang memisahkan

penyakit sistemik dan penyakit ginjal primer, yang diusulkan oleh

Kelompok Kerja, untuk membantu dalam pendekatan konseptual.

2.3.2.2Kategori GFR (Glomerulus Filtration Rate) / LFG (Laju Filtrasi

Glomerulus)

1. Stadium 1: kerusakan ginjal dengan LFG normal atau menurun, LFG

90 ml/min/1,73 m2

2. Stadium 2: kerusakan ginjal dengan penurunan LFG ringan, LFG 60 –

89 ml/min/1,73 m2

3. Stadium 3: penurunan LFG sedang (moderat), LFG 30 – 59

ml/min/1,73 m2

4. Stadium 4: penurunan LFG berat, LFG 15 – 29 ml/min/1,73 m2

5. Stadium 5: gagal ginjal, LFG < 15 ml/min/1,73 m2 atau dialisis

Catatan : Jika tidak menunjukan kerusakan ginjal, untuk stadium 1

dan 2 tidak memenuhi kriteria GGK (KDIGO Clinical Practice Guideline

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.2.3Kategori Albuminuria

Tabel 2.2 Menurut Albuminuria (KDIGO Clinical Practice

Guideline for Evaluation and Management of CKD, 2012)

Kategori Laju Ekskresi

Albumin

(mg/24 jam)

Rasio Albumin

Kreatinin

Kondisi

(mg/mmol) (mg/g)

A1 <30 <3 <30 Meningkat

normal dan

perlahan

A2 30-300 3-30 30-300 Meningkat

secara

moderat*

A3 >300 >300 >300 Meningkat

dengan

parah**

Catatan : *relatif untuk tingkatan muda dan dewasa

**termasuk sindrom nefrotik (ekskresi albumin biasanya

>2200 mg/24 jam[Rasio albumin-kreatinin > 2220

mg/g;220 mg/mmol]).

Kategori albuminuria merupakan prediktor penting dari hasil.

Hubungan tingginya kadar proteinuria dengan tanda-tanda dan gejala

sindrom nefrotik sangat dikenali. Deteksi dan evaluasi kecil dari jumlah

proteinuria telah mendapatkan hasil yang signifikan. Beberapa penelitian

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.3 Patofisiologi Gagal Ginjal

Patofisiologi penyakit ginjal kronik pada awalnya tergantung pada penyakit

yang mendasarinya. Pengurangan masa ginjal mengakibatkan hipertrofi struktural

dan fungsional nefron yang masih tersisa (surviving nephrons) sebagai upaya

kompensasi, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth

factors. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfitrasi, yang diikuti oleh

peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi

berlangsung singkat, akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis

nefron yang masih tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi

nefron yang progresif, walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi (Suwitra

dalam Sudoyo, 2006).

Fungsi renal menurun menyebabkan produk akhir metabolisme protein

(yang normalnya diekskresikan ke dalam urin) tertimbun dalam darah. Akibatnya

terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan

produk sampah, maka gejala akan semakin berat (Smeltzer dan Bare, 2002).

Retensi cairan dan natrium akibat dari penurunan fungsi ginjal dapat

mengakibatkan edema, gagal jantung kongestif/ CHF, dan hipertensi. Hipertensi

juga dapat terjadi karena aktivitas aksis renin angiotensin dan kerjasama keduanya

meningkatkan sekresi aldosteron. CKD juga menyebabkan asidosis metabolik

yang terjadi akibat ginjal tidak mampu mensekresi asam (H-) yang berlebihan.

Asidosis 19 metabolik juga terjadi akibat tubulus ginjal tidak mampu mensekresi

ammonia (NH3-) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat (HCO3).

Pada stadium paling dini penyakit GGK, terjadi kehilangan daya cadangan

ginjal (ranal reserve), pada keadaan mana basal Laju Filtrasi Glomerulus (LFG)

masih normal. Kemudian secara perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan fungsi

nefron, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan kretinin serum. Sampai

pada LFG sebesar 60%, pasien belum menunjukkan keluhan (asimtomatik), tetapi

sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum. Sampai pada LFG 30%,

mulai terjadi keluhan pasien seperti nokturia, badan lemah, nafsu makan

berkurang, penurunan berat badan. Sampai pada LFG di bawah 30%, pasien

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, mual

muntah dan lain sebagainya. Pada LFG dibawah 15% akan terjadi gejala dan

komplikasi yang lebih serius, dan pasien sudah memerlukan terapi pengganti

ginjal antara lain dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).

2.3.3.1Protokol Pasien Gagal Ginjal Kronik

Gambar 2.3 Mekanisme Progresi Gangguan Gagal Ginjal Kronik

Perkembangan dan progresi GGK tersembunyi. Pasien dengan

stadium 1 dan 2 biasanya tidak mempunyai gejala atau ketidak seimbangan

cairan metabolik yang terlihat pada stadium 3 sampai 5, seperti anemia,

hiperparatiroid sekunder, penyakit kardiovaskular, malnutrisi dan

keabnormalan cairan elektrolit yang umum pada fungsi ginjal. Gejala

uremia umumnya tidak menyertai oada stadium 1 dan 2, minimal selama

stadium 3 dan 4, dan umumnya pada stadium 5 yang juga terbiasa gatal –

gatal, alergi dingin, peningkatan berat badan, dan neforpati periferal.

Pengobatan bertujuan untuk menunda progresi GGK, dan meminimalisisr

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.3.2Pengobatan Progresi dengan Modifikasi Terapi

1. Terapi non farmakologi :

Diet rendah protein (0,6 sampai 0,7 g/kg/hari) dapat

menunda progresi dari GGKpada pasien dengan atau tanpa

diabetes, walaupun efeknya relati kecil. (DiPiro, 7th ed)

2. Terapi Farmakologi :

Hiperglikemia :

a. Terapi intensif pada pasien tipe 1 dan 2 diabetes

mengurangi komplikasi mikrovaskular, termasuk

nefropaty. Dapat berupa insulin oral dan tes gula darah

setidaknya 3 kali sehari

b. Insulin (Inten Novita, 2015)

1. Farmakologi

Insulin merupakan hormon anabolik dan

antikatabolik, yang berperan utama pada protein,

karbohidrat, dan metabolisme. Insulin endogen

diproduksi dari proinsulin peptida pada sel β.

2. Karakteristik

Insulin biasanya dikategorikan berdasarkan

sumbernya, kekuatan, onset dan durasi kerja. Selain

itu insulin memiliki asam amino dalam molekul

insulin termodifikasi. Sediaan insulin biasanya

U-100 dan U-500, U-100 unit/mL dan 500 unit/mL.

3. Farmakokinetik

Kinetik injeksi subkutan tergantung pada onset,

puncak, dan durasi kerja. Penambahan protamin

NPH, NPL, dan suspense protamin aspart) atau

kelebihan seng maka dapat menunda onset, puncak,

dan durasi efek insulin.

Waktu paruh injeksi insulin reguler (IV) yaitu 9

menit. Sehingga wkatu efektif untuk injeksi insulin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta insulin lainnya. Insulin terdegradasi di hati, otot,

dan ginjal. Insulin dimetabolisme dihati sekitar 20%

- 50%, sedangkan dimetabolisme di ginjal sekitar

25% - 20%. Sehingga tidak dianjurkan untuk pasien

menggunakan insulin jika terdapat penyakit ginjal

stadium akhir.

4. Komplikasi mikrovaskular

Insulin telah terbukti sebagai agen oral untuk

mengobati DM. Penelitian di Amerika telah

membuktikan bahwa efikasi antara insulin dan

sulfonilurea menunjukkan efikasi yang sama dalam

penurunan mikrovaskular.

5. Komplikasi makrovaskular

Hubungan antara masalah tingginya kadar insulin

(hiperinsulinemia), resistensi insulin, dan

kardiovaskular sehingga dapat dipercayai bahwa

terapi insulin dapat menyebabkan komplikasi

makrovaskular. Namun UKPDS dan DCCT tidak

menemukan hubungan antara komplikasi

makrovaskular dengan terapi insulin.

6. Efek samping

Secara umum efek samping insulin yaitu

hipoglikemia dan kenaikan berat badan.

Hipoglikemia lebih sering terjadi pada pasien yang

instensif melakukan terapi, dan lebih sering terjadi

pada pasien DM tipe 1 daripada tipe2. Sehingga

pemantauan kadar glukosa darah sangat penting

dilakukaan pada pasien yang menggunakan terapi

insulin. Jika pasien telah mengalami hipoglikemia

yang berat maka akan terjadi takikardia dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7. Dosis dan cara pemberian

Pada pasien DM tipe 1, dosis seharinya 0,5-0,6

unit/kg. Selama penyakit akut atau ketosis resistensi

insulin maka dapat diberikan dosis yang lebih

tinggi. Dosis diberikan tergantung dengan keadaan

patologi pasien.

c. Progresi GGK dapat dibatasi dengan kontrol optimal

hiperglikemia dan hipertensi.

Hipertensi :

a. Kontrol tekanan dara secara adekuat dapat mengurangi

laju penurunan GFR dan albuminuria dengan pasien

atau tanpa diabetes

b. Obat antihipertensi harus dimulai pada pasien diateik

ataupun nondiabetik dengan ACEI atau angiotensin II.

Nondyhydropyridine dan CCB untuk pilihan kedua

c. Klirens ACEI direduksi pada pasien GGK

d. GFR yang biasanya menurun 25 % sampai 30 % pada 3

sampai 7 hari setelah ACEI karena tipe ini

e. Pilihan Utama Obat Antihipertensi pada Pasien GGK :

(Intan Mustika, 2009)

1. ACE Inhibitor

ACE inhibitor menghambat perubahan angiotensin I

menjadi angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi

dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu,

degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar

bradikinin dalam darah meningkat dan berperan

dalam efek vasodilatasi ACE-Inhibitor. Vasodilatasi

secara langsung akan menurunkan tekanan darah,

sedangkan berkurangnya aldosteron akan

menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diindikasikan untuk hipertensi dengan penyakit

ginjal kronik.

2. Angiotensin Reseptor Blocker

Dengan mencegah efek angiotensin II, senyawa -

senyawa ini merelaksasi otot polos sehingga

mendorong vasodilatasi, meningkatkan ekskresi

garam dan air di ginjal, menurunkan volume plasma,

dan mengurangi hipertrofi sel. Antagonis reseptor

angiotensin II secara teoritis juga mengatasi

beberapa kelemahan ACE inhibitor.

f. Pilihan Kedua Obat Antihipertensi pada Pasien GGK :

1. CCB (Calcium Channel Blocker)

Calcium Channel Blocker bukanlah agen lini

pertama tetapi merupakan obat antihipertensi yang

efektif, terutama pada ras kulit hitam. Calcium

Channel Blocker mempunyai indikasi khusus untuk

yang beresiko tinggi penyakit koroner dan diabetes,

tetapi sebagai obat tambahan atau pengganti.

Penelitian NORDIL menemukan diltiazem

ekuivalen dengan diuretik dan penyekat beta dalam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.4 Strategi pengobatan untuk mencegah progresi gagal ginjal

kronik pada pasien diabetes

Terapi Penunjang :

a. Diet Protein, pengobatan hilang lemak, kurang merokok,

manajemen anemia dapat memperlambat laju progresi

GKK.

b. Tujuan utama dari pengobatan megnurangi lemak pada

GGK untuk mengurangi resiko untuk arteosklrosis

c. Tujuan kedua untuk mereduksi proteinuria dan penurunan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.5 Strategi pengobatan untuk mencegah progresi gagal ginjal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.6 Algoritma manajemen Hipertensi untuk pasien GGK.

Penyesuaian dosis haru dibuat setiap 2 sampai 4 minggu sesuai kebutuhan.

Dosis salah satu obat harus dimaksimalkan sebelum yang lainnya

ditambahkan. (ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB,

angiotensin receptor blocker; BP, blood pressure; CCB, calcium channel

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4 Terapi Pengganti Ginjal

Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5,

yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat berupa

hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. (Suwitra, 2006).

2.3.4.1Hemodialisis

Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala toksik

azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu cepat pada

pasien GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal ginjal (LFG).

Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala toksik

azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu cepat pada

pasien GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal ginjal (LFG).

Indikasi tindakan terapi dialisis, yaitu indikasi absolut dan indikasi elektif.

Beberapa yang termasuk dalam indikasi absolut, yaitu perikarditis,

ensefalopati/neuropati azotemik, bendungan paru dan kelebihan cairan yang tidak

responsif dengan diuretik, hipertensi refrakter, muntah persisten, dan Blood

Uremic Nitrogen (BUN) > 120 mg% dan kreatinin > 10 mg%. Indikasi elektif,

yaitu LFG antara 5 dan 8 mL/menit/1,73m², mual, anoreksia, muntah, dan astenia

berat (Sukandar, 2006).

Hemodialisis di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dan sampai sekarang

telah dilaksanakan di banyak rumah sakit rujukan. Umumnya dipergunakan ginjal

buatan yang kompartemen darahnya adalah kapiler-kapiler selaput semipermiabel

(hollow fibre kidney). Kualitas hidup yang diperoleh cukup baik dan panjang

umur yang tertinggi sampai sekarang 14 tahun. Kendala yang ada adalah biaya

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4.2Jenis – Jenis Hemodyalizer(Rahmanto Bagyo, 2011)

1. Mesin NIPRO Tipe Suridial ™-55PLUS

Surdial 55 plus mudah untuk digunakan sebagai mesin dialisis

menawarkan kepada pasien terapi pengganti ginal, untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien. Mesin ini bersifat efisien yang

mengkombinasikan teknologi terdepan dengan fitur – fitur baru yang

canggih untuk improvisasi dalam pengobatan.

Gambar 2.7 Mesin Dialisis NIPRO

2. Mesin Fresenius

Mesin dialsis modern dari 2008, 4008, dan 5008 seri dari Fresenius

Medical Care membantuk nefrologis untuk menawarkan pengobatan

terbaik yang memungkinkan untuk pasiennya. Lebih dari setiap mesin

dialisa terjual di dunia tiap tahunnya dari 2 perusahaan situs Schweinfurt,

Jerman dan Walnut Geek, California. Mesin dialisa terbaru 5008 sistem

terapi, memenangkan German Business Inovation Award in 2006. 5008

sendiri mengatur bagiannya dengan interfase khusus mudah dipakai dan

rendah perawatan sebaik mungkin rendah air dan energi yang digunakan.

Bahkan, sistem terapi 5008 menawarkan hemodiafiltrasi online sebagain

pilihan standarnya. Ini menjadi pengobatan terbaik yang memungkinkan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 2.8 Mesin Dialisis Fresenius

3. Mesin Nikisso

Terbaru ini Nikisso mengenmbangkan Sistem hemodialisa DBB-07

dengan memenuh kualitas terapi. Biaya terapi yang mirip dengan sistem

dialisa yang standard, mesin ini dapat menawarkan setiap dari pasien

terapi yang terbaik tanpa tambahan biaya. Layar pengguna yang ramah

identik yang dapat menawarakan seri mesin DBB, ditambah lagi untuk

capt dan mudah dipelajarinya sistem mesin ini.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2.3.4.3Dialisis Peritoneal

Akhir-akhir ini sudah populer Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

(CAPD) di pusat ginjal di luar negeri dan di Indonesia. Indikasi medik CAPD,

yaitu pasien anak-anak dan orang tua (umur lebih dari 65 tahun), pasien-pasien

yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskular, pasien-pasien yang

cenderung akan mengalami perdarahan bila dilakukan hemodialisis, kesulitan

pembuatan AV shunting, pasien dengan stroke, pasien GGT (gagal ginjal

terminal) dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropati diabetik disertai

co-morbidity dan co-mortality. Indikasi non-medik, yaitu keinginan pasien

sendiri, tingkat intelektual tinggi untuk melakukan sendiri (mandiri), dan di

daerah yang jauh dari pusat ginjal (Sukandar, 2006).

2.3.4.4Transplantasi Ginjal

Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal (anatomi dan faal).

Pertimbangan program transplantasi ginjal, yaitu:

1. Cangkok ginjal (kidney transplant) dapat mengambil alih seluruh (100%) faal

ginjal, sedangkan hemodialisis hanya mengambil alih 70-80% faal ginjal

alamiah

2. Kualitas hidup normal kembali

3. Masa hidup (survival rate) lebih lama

4. Komplikasi (biasanya dapat diantisipasi) terutama berhubungan dengan obat

imunosupresif untuk mencegah reaksi penolakan

5. Biaya lebih murah dan dapat dibatasi

2.4 Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan

gabungan alat ilmiah hususnya dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan

personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medis

modern yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rumah Sakit Umum pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi

rumah sakit A,B,C, dan D. klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan

ketenagaan fisik dan peralatan. Klasifikasi Rumah Sakit Umum pemerintah :

1. Rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan yang pelayanan medis spesialitik luas dan

subspesialitik luas.

2. Rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mampunyai

fasilitas dan kemampuan fasilitas pelayanan medis sekurang-kurangnya

11 spesialis dan subspesialis terbatas.

3. Rumah sakit umum kelas C adalah rumah sait yang mempunyai fasilitas

dan kemampuan pelayanan medik dasar spesialitik dasar.

4. Rumah sakit umum kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai

fasilitas dan kemampuan medik dasar (Siregar dan Lia, 2003).

Jenis perawatan yang diadakan di Rumah Sakit:

1. Perawatan penderita rawat tinggal

Dalam perawatan pendeirta rawat tinggal di rumah sakit ada lima unsur

tahap pelayanan yaitu:

a. Perawatan intensif adalah perawatan bagi penderita kesakitan hebat

yang memerlukan pelayanan khusus selama waktu krisis kesakitannya

atau lukanya, suattu ondisi apabila ia tida mampu melakukan

kebutuhan sendiri. Ia dirawat dalam ruangan perawatan intensif oleh

staf medik dan perawatan khusus.

b. Perawatan intermediet adalah perawatan bagi penderita setelah kondisi

kritis membaik, yang dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke

ruang perawatan biasa. Perawatan intermediet merupakan bagian

terbesar dari jenis perawatan dikebanyakan rumah sakit.

c. Perawatan swarawat adalah perawatan yang dilakukan penderita yang

dapat merawat diri sendiri, yang datang ke rumah sakit untuk

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kesakitan intensif atau intermediet, dapat tinggal dalam suatu unit

perawatan sendiri (self-care unit).

d. Perawatan kronis adalah perawatan penderita dengan kesakitan atau

ketidakmampuan jasmani jangka panjang. Mereka dapat tinggal dalam

bagian terpisah rumah sakit atau dalam fasilitas perawatan tambahan

atau rumah perawatan yang juga dapat dioperasikan oleh rumah sakit.

e. Perawatan rumah adalah perawatan penderita dirumah yang dapat

menerima layanan seperti biasa tersedia dirumah sakit, dibawah suatu

program yang disponsori oleh rumah sakit. Perawatan rumah ini adalah

penting tetapi sangat sedikit yang diterapkan. Perawatan rumah ini

lebih mudah, dan merupakan jenis perawatan yang efektif secara

psikologis.

5. Perawatan penderita Rawat Jalan

Perawatan ini diberikan pada penderita melalui klinik, yang menggunakan

fasilitas rumah sakit tanpa terikat secara fisik dirumah sakit. Mereka

datang kerumah sakit untuk pengobatan atau untuk diagnosis atau datang

sebagai kasus darurat (Siregar dan Lia, 2003).

2.4.1 Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan

Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan

meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena Obat, untuk tujuan

keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life)

terjamin. (PermenKes no. 58 tahun 2014).

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi :

a) pengkajian dan pelayanan Resep;

b) penelusuran riwayat penggunaan Obat;

c) rekonsiliasi Obat;

d) Pelayanan Informasi Obat (PIO);

e) konseling;

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta g) Pemantauan Terapi Obat (PTO);

h) Monitoring Efek Samping Obat (MESO);

i) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);

j) dispensing sediaan steril; dan

k) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)

2.5 Rekam Medik

Setiap rumah sakit dipersyaratkan mengadakan dan memelihara rekam medik

dan memadai dari setiap penderita, baik untuk penderita rawat tinggal maupun

penderita rawat jalan. Rekam medik ini harus secara akurat didokumentasikan,

segera tersedia, dapat dipergunakan, mudah ditelusuri kembali (retrieving) dan

lengkap informasi. Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari

kehidupan dan kesakitan penderita, ditulis dari sudut pandang medik.

Definsi rekam medik menurut surat keputusan Direktur jenderal pelayanan

medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas,

anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan tindakan dan pelayanan lain yang

diberikan kepada seorang penderita selama dirawat dirumah sakit, baik rawat jalan

maupun rawat tinggal (Siregar dan Lia, 2003).

Kegunaan dari rekam medik :

a) Digunakan sebagai dasar perencanaan berkelanjutan perawatan

penderita.

b) Merupakan suatu sarana komunikasi antar dokter dan setiap

professional yang berkontribusi pada perawatan penderita.

c) Melengkapi bukti dokumen terjadinya atau penyebab kesakitan atau

penderita dan penanganan atau pengobatan selama tiap tinggal di

rumah sakit.

d) Digunakan sebagai dasar untuk kajian ulang studi dan evaluasi

perawatan yang diberikan kepada pasien.

e) Membantu perlindungan kepentingan hukum penderita, rumah sakit

dan praktisi yang bertanggung jawab.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta g) Sebagai dasar perhitungan biaya, dengan menggunakan data rekam

medik, bagian keuangan dapat menetapkan besarnya biaya pengobatan