KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA - JEPANG DALAM

IMPLEMENTASI MEKANISME PROTOKOL KYOTO

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Moch Iqbal Tanjung

106083002737

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

LEMBARPERNYATAANBEBASPLAGUUUSME

Skripsi yang berjudul :

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA- JEPANG DALAM

IMPLEMENTASI MEKANISME PROTOKOL KYOTO

1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang ャ。ゥセ@ maka saya bersedia menerima sangsi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

SyarifHidayatullah Jakarta.

jセRPQS@

Lembar Persetujuan Skripsi

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatrakan bahwa mahasiswa:

Nama Moch Iqbal Tanjung

セ@

106083002737

Program Studi : Ilmu Hubungan Intemasional Telah meneyelesaikan penulisan skripsi denganjudul:

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA- JEPANG DALAM

IMPLEMENT AS! MEKANISME PROTOKOL KYOTO

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 2013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI SKRIPSI

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA-JEPANG DALAM IMPLEMENT AS! MEKANISME PROTOKOL KYOTO

Oleh

Moch Iqbal Tanjung

106083002737

Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakmta pada tanggal 02 Desember 2013 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional

Ketua

9

Agus Nilmada Azmi, M.Si NIP: 197808042009121002

Penguji I

セ@

Febri Dir antara Hasibuan MM

Sekretaris

Agus Nilmada Azmi, M.Si NIP: 197808042009121002

Penguji II

Rahmi Fitriyanti. M.Si NIP: 197709142011012004 Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat keiulusan pada tanggal 02 Desember 2013 Ketua Program Studi Hubungan Intemasional

セMセ@

ABSTRAKSI

Protokol Kyoto merupakan perjanjian negara-negara di seluruh dunia untuk menanggulangi dampak dari pemanasan global. Pemanasan global saat ini menjadi salah satu concern dari negara-negara di seluruh dunia dikarenakan dampaknya. Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme implementasi utama yaitu Joint Implementation/JI, Emision Trading/ET, Clean Development Mechanism/CDM. Indonesia sebagai negara berkembang turut mengambil peran penting dalam pelaksanaan mekanisme Protokol tersebut. CDM merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai Negara berkembang. Oleh karena itu pemerinta Indonesia melakukan beberapa kerjasama demi menjalankan proyek-proyek implementasi Protokol Kyoto. Jepang sebagai Negara maju memiliki kewajiban menurunkan emisi GRK, kemudian dengan asas saling membutuhkan Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama.

Skripsi ini bertujuan untuk mengannalisis bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam isu pemanasan global terutama dalam pelaksanaan mekanisme Protokol Kyoto dan bagaimana efisiensi kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam menjalankan proyek mekanisme Protokol Kyoto. Penurunan emisi GRK sesuai Protokol Kyoto merupakan concern utama penelitian penulis yang akan berkaitan erat dengan proses pelaksanaan, adaptasi dan pembangunan berkelanjutan bagi Pemerintah Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman kelak.

Alhamdulillah, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto Periode : 2004-2009”. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan. Tentunya tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi bantuan baik secara moril maupun materil, skripsi ini tidak akan bisa selesai.

Karena itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Frianne Aurora, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas membimbing saya dalam penulisan skripsi ini

2. Bpk Agus Nilmada Azmi, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta 3. Bpk Kiky Rizky, selaku dosen mata kuliah seminar yang telah mengawali skripsi saya di mata kuliah seminar

4. Bpk Nazaruddin Nasution selaku dosen penasehat akademik yang merupakan ayah kedua saya dikampus tercinta UIN Syarif Hidayatullah

5. Untuk ibunda tercinta yang telah sabar menunggu sampai 7 tahun saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Dengan segala doa dan restunya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk ayahanda tersayang yang selalu mendukung dengan saya baik secara finansial maupun doa yang tidak ada habisnya.

6. Untuk adinda dan kakanda tersayang turut juga saya sampaikan terimakasih atas dukungan dan doanya, Adinda Arman Zuhad, Mafida Ria Kartika, Husen Haikal dan Reza Pahlevi. Serta kakanda Neli kurniati dan Faisal Khadafi yang telah menjadi contoh yang baik buat hidup saya

7. Untuk kekasih tercinta Nyimas Diah Permatasari yang selalu mendukung dan mendoakan saya, serta selalu mendampingi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah setia mendampingiku selama penulisan skripsi ini.

8. Kepada semua sahabat-sahabat satu nasib suka dan duka, yang selalu ada dalam hari-hari saya. Sahabat-sahabat D’Chimrins Anduh, Dora, Ryadoh, Wahyu, Kendari.

9. Pak Jajang dan Pak Ma’ali atas bantuannya dan terima kasih atas informasinya.

10. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional kelas B angkatan 2006.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan alhamdu lillahi rabbil 'alamin, syukur tak terhingga hanya kepada Allah SWT, kepada-Nyalah bermuara segala keberkahan. Akhirnya tiada kata lain yang lebih berarti selain sebuah doa dan harapan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnnya.

Jakarta, 30 Januari 2013

DAFTAR ISI

ABSTRAK………. i

KATA PENGANTAR………... ii

DAFTAR ISI……….. iv

DAFTAR TABEL……….. … vi

DAFTAR SINGKATAN………. … vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian…… ………... 1

B. Pertanyaan Penelitian………... 8

C. Kerangka Konseptual .………..…... 8

D. Metode Penelitian ……..………... 17

E. Sistematika Penulisan ………... 20

BAB II Sejarah dan Mekanisme Protokol Kyoto A. Proses terjadinya Pemanasan Global………... 22

B. Sejarah Terbentuknya Protokol Kyoto... 24

C. Mekanisme Protokol Kyoto ... 26

C.1. Emision Trading/ET... 27

C.2. Joint Implementation/JI... 29

C.3. Clean Development Mechanism/CDM... 31

D. Action Plan dan Target Protokol Kyoto ... 35

BAB III Peran Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang Dalam Pembentukan Protokol Kyoto A. Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Isu Lingkungan dan Pembuatan Protokol Kyot.………..………... 39

A.1 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Mekanisme Protokol Kyoto... 42

A.2 Ratifikasi Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia...………. 53

B. Diplomasi Pemerintah Jepang dalam Isu Lingkungan... 57

BAB IV Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia-Jepang dalam Implementasi Protokol Kyoto A. Proses Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto... 63

B. Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Indonesia-Jepang………….. 69

DAFTAR TABEL

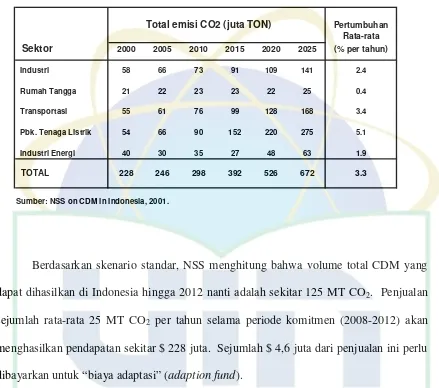

Tabel 1 Perkiraan emisi karbondioksida dari sektor energi Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

CDM Clean Develompent Mechanism ET Emision Trading

GRK Gas Rumah Kaca

JI Joint Implementation

UNFCCC United Nation Framework Climate Change Conference DNPI Dewan Nasional Perubahan Iklim

CO2 Karbondioksida

CH4 Metan

N2O Nitrous Oksida NFCs HidroFluorokarbon PFCs PerFluorokarbon SF6 Sulfurheksafluorida

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang terkait dengan isu

lingkungan hidup. Pemanasan Global adalah isu utama yang dibahas dalam protokol tersebut. Protokol Kyoto dibentuk untuk mengurangi dampak dari pemanasan global atau dengan istilah lain perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan poin yang

paling penting dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme penanganan pemanasan global terkait emisi gas rumah kaca untuk dapat mewujudkan visi

dari protokol tersebut.1Mekanisme yang Pertama, Perdagangan emisi, yang mana negara industri diizinkan meningkatkan emisi dengan ditutupi oleh pembelian emisi sebagai alokasi dana bagi Protokol Kyoto. Kedua, Joint Implementation atau kerjasama antar

negara-negara di dunia untuk dapat mengurangi penggunaan emisi. Ketiga, terdapat project kerja yang disebutClean Development Mechanism (CDM) mengharuskan negara

industri untuk membeli kredit dari negara berkembang melalui investasi proyek-proyek CDM yang dijalankan oleh negara berkembang dengan bekerjasama dengan negara maju. Isu lingkungan di Indonesia merupakan salah satu isu yang diperhatikan oleh

pemerintah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diratifikasinya Protokol Kyoto pada tahun 2004 dengan ditandai adanya pengesahan Rancangan Undang-undang tentang

Pengesahan Kyoto Protocol to the Unitied Nations Framework Convention on Climate 1

Change(UNFCCC).2RUU (Rancangan Undang-undang) tersebut disahkan oleh DPR RI yang merupakan perwakilan dari beberapa Fraksi diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PPP serta Fraksi lainnya. Ratifikasi Protokol Kyoto oleh Indonesia merupakan kemajuan dari diplomasi lingkungan bagi Indonesia terkait isu Pemanasan

Global. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam ikut serta menangani dampak dari Pemanasan Global dan kemudian turut serta mengimplementasikan

poin-poin dalam Protokol Kyoto.

Peranan negara berkembang sangat diperhitungkan dalam isu pemanasan global. Hal ini disebabkan banyak negara berkembang yang memiliki potensi untuk mengurangi

dampak pemanasan global. Hal tersebut dilihat dari isu pemanasan global yang tidak terlepas dari adanya hutan, yang mana hutan merupakan salah satu instrumen utama

untuk mereduksi emsisi GRK. Dalam hal ini salah satu negara berkembang yang berperan adalah Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar kedua di dunia pun turut

serta memainkan perannya dalam konferensi Internasional tentang lingkungan hidup. Indonesia memainkan perannya sebagai wakil negara berkembang, yang masuk dalam

kelompok G77+ China. G77+ China merupakan kelompok negara-negara berkembang yang turut serta dalam konferensi internasional terkait isu lingkungan. Pada setiap konferensi Indonesia mendukung untuk penurunan emisi GRK, karena Indonesia

menganggap perlunya penurunan emisi GRK untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Akan tetapi, Indonesia juga seringkali disalahkan karena kurangnya perhatian

pemerintah Indonesia terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya adalah seringkalinya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah karena faktor

2

human error. Karena itu, isu lingkungan dapat berpotensi menimbulkan konflik antarnegara, sehingga pentingnya pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan yang baik juga mengurangi konflik serta masalah-masalah keamanan baik dalam negeri maupun antarnegara.3

Pemanasan global kini semakin menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Dalam peringatan Hari Bumi 22 April 2000, majalah Time telah menurunkan edisi

khusus tentang bumi yang semakin panas dan rusak. Efek dari pemanasan global membahayakan masa depan bumi. Jika pemanasan global tak bisa diatasi, akibatnya bisa sangat fatal. Akibat dari pemanasan global seperti lapisan es di kutub akan mencair

sehingga permukaan air laut akan naik. Di samping itu gelombang panas pun akan mengacaukan iklim dan menimbulkan badai yang dapat merusak bangunan di berbagai

wilayah.4

Pada dasarnya prediksi akan terjadinya pemanasan global sudah diungkapkan oleh seorang ahli dari Swedia yaitu Svante Arrhenius5, pada tahun 1896. Arrhenius

mengungkapkan bahwa sejak terjadinya revolusi industri, tingkat kadar karbon dioksida di atmosfer semakin meningkat karena penggunaan bahan bakar fossil yang semakin

meningkat. Dengan adanya peningkatan karbon dioksida diatmosfer, maka jelas sekali bahwa penyebab pemanasan global sudah diproduksi oleh manusia sejak revolusi industri.

Secara ilmiah pemanasan global dikarenakan keadaan suhu bumi sangat ditentukan oleh adanya keseimbangan antara energi yang datang dari matahari dalam

bentuk radiasi dengan energi yang diemisikan dari permukaan bumi ke ruang angkasa

3

Thomas L. Friedman, Hot Flat and Crowded. (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009) halaman 434 4

Prof.Dr. Hadi Alikodra,et al,Global Warming. (Nuansa: Bandung, 2008) halaman 21 5

dalam bentuk radiasi infra merah. Biasanya radiasi matahari melewati atomosfer yang

kemudian sebagian besar diserap oleh permukaan bumi. Sedangkan radiasi infra merah dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas rumah kaca (GRK) sebagian lagi ke permukaan bumi dan atmosfer bawah. Masalahnya yang terjadi saat ini adalah

konsentrasi gas rumah kaca semakin bertambah melebihi tingkat normal sehingga sebagian radiasi yang berasal dari matahari maupun permukaan bumi terjebak oleh

gas-gas rumah kaca yang mengakibatkan radiasi tidak dapat ke luar angkasa dan kembali ke permukaan bumi sehingga memanaskan suhu bumi.6

Pemanasan global merupakan ancaman global yang harus diperhatikan oleh

seluruh masyarakat di dunia. Ancaman akan terjadinya bencana terbesar sepanjang masa menjadikan isu ini menjadi isu yang patut dibicarakan dan diteliti lebih dalam.

Masyarakat pada umumnya harus mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global. Sebab, sebagian besar masyarakat di dunia masih belum sadar akan dampak dari aktivitas sehari-harinya sebagai faktor penyebab terjadinya pemanasan

global. Karbon dioksida, metana dan chlorofluorokarbon (CFCs), yang merupakan hasil dari aktivitas manusia yang dihasilkan dari berbagai peralatan rumah tangga seperti

pendingin ruangan, kulkas, plastik dan lainnya.7

Oleh karena efeknya yang mengancam eksistensi dunia, maka isu pemanasan global menjadi tanggung jawab setiap negara diseluruh dunia. Akan tetapi, tanggung

jawab terbesar dipegang oleh negara maju, karena negara maju memproduksi emisi gas terbesar di dunia sebagai hasil dari aktifitas industri. Negara-negara maju telah lama

melakukan industrialisasi dan pembangunan sehingga merekalah yang dipandang sebagai

6

LAPAN, Landasan Ilmiah Perubahan Iklim, (Bandung, 2003) 7

emitor terbesar sementara negara berkembang masih dalam proses pembangunan

sehingga masih membutuhkan banyak energi bahan bakar fosil. Jika diprosentasekan penyumbang emisi GRK terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 36,1%, diikuti Federasi Rusia sebesar 17,4%, Jepang 8,5%, dll.8

Pemanasan Global telah menjadi isu yang dibangun dalam isu penting dalam bidang lingkungan dan telah menjadi agenda politik internasional. Negara-negara di

dunia telah membahas lebih lanjut mengenai Pemanasan Global sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1972 diselenggarakan Konferensi Stokholm, konferensi ini merupakan awal dari diplomasi mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh

negara-negara anggota PBB. Deklarasi Stokholm yang disepakati pada tahun 1972 merupakan hasil dari konferensi Stokholm.9 Deklarasi ini menjadi titik awal dari

konferensi internasional lainnya yang membahas mengenai lingkungan hidup. Hasil lain di konferensi ini adalah dibentuknya suatu badan lingkungan hidup yaitu UNEP (United

Nations Environmental Programme) pada tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Pasca konferensi Stokholm pada tahun 1988 masyarakat internasional kemudian

membentuk IPCC (Intergovermental Panel of Climate Change) yang ditujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut akan dampak dari pemanasan Global. IPCC kemudian diresmikan pada tahun 1991 yang kemudian memimpin seluruh negara untuk

menandatangani perjanjian kerjasama yang diresmikan di Rio de Jenero pada 1992.10Rio de Jenero merupakan taempat berlangsungnya KTT Bumi yang merupakan koferensi

8

WWF presentation, 29 November 2008 9

Andreas Pramudianto,Diplomasi Lingkungan Hidup; Teori dan Fakta.(UI-Press: Jakarta, 2008) Halaman 116

10

penting dalam isu lingkungan. Konferensi tersebut dihadiri oleh 180 negara anggota PBB

yang merupakan konferensi pertama yang dihadiri oleh keseluruhan negara anggota PBB. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi kerjasama yang terkait dengan isu pemanasan global yang kemudian di sebut dengan United Nations Conference on

Environment and Development(UNCED) kemudian diresmikan di Rio de jenero.

Respon masyarakat internasional terhadap isu pemanasan global menjadikan isu

tersebut semakin diperhatikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konferensi yang dianggap sebagai konferensi era baru diplomasi lingkungan. Hal tersebut disebabkan dengan semakin banyak negara yang peduli terhadap isu lingkungan. KTT Bumi 1992

merupakan KTT yang menjadi sejarah pertama kalinya pera pemimpin semua negara di bumi berkumpul untuk membuat keputusan penting yang akan memberikan betuk masa

depan dunia.11KTT Bumi dapat dikatakan sebagai era puncak dari diplomasi lingkungan dan akan menentukan masa depan umat manusia menjelang berakhirnya abad ke-20.

Pasca perang dingin merupakan era baru hubungan internasional, begitu pula

kaitannya dengan lingkungan hidup. Ruang lingkup yang semakin luas, terbukti dengan dilibatkannya aktor non negara dalam konferensi internasional yang berkaitan dengan

lingkungan hidup. COP 3 (Conference of Parties) diadakan di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. Konferensi tersebut dihadiri 10.000 delegasi, pengamat dan wartawan mengikuti pertemuan terbesar dalam sejarah perjanjian tentang lingkungan hidup. Konferensi

tersebut kemudian menghasilkan suatu konsensus berupa keputusan untuk mengadopsi suatu protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi

emisi gas rumah kaca mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990

11

mennjelang periode 2008-2012.12 Protokol Kyoto, demikian selanjutnya protokol itu

disebut, disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju.

Pada akhirnya menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat

bekerjasama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan mekanisme dalam Protokol Kyoto terdapat mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia yaitu CDM.

Jepang merupakan salah satu negara maju merupakan salah satu tujuan utama untuk kerjasama terkait proyek-proyek tersebut. Salah satu kerjasama yang terjalin antar dua negara guna menurunkan emisi GRK adalah BOCM (Bilateral Offset Crediting

Mechanism) yang merupakan Proyek usulan Jepang untuk mengurangi emisi GRK antar dua negara. Pemerintah Indonesia pun menyambut niat baik Jepang tersebut, dikarenakan

investasi yang akan ditanamkan Jepang terkait proyek tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Efisiensi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang

dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto

D. Kerangka Konseptual

Kini terdapat suatu literatur tentang Teori Politik Hijau (Green Political

Theory/GPT) yang dikembangkan dengan baik yang menjadi suatu dasar yang berguna

12

sebagai gagasan Politik Hijau mengenai HI. Tiga literatur utama mengajukan gagasan

yang sedikit berbeda tentang penjelasan karakteristik Politik Hijau. Eckersley menyatakan, karakteristik tersebut adalah erkosentrisme sebuah penolakan terhadap pandangan hidup dunia antroposentris yang hanya menempatkan nilai moral atas manusia

menuju sebuah pandangan yang juga menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup13. Goodin juga menempatkan etika pada pusat pemikiran Politik

Hijau, yang menyatakan bahwa nilai teori hijau berada pada inti teori Politik Hijau. Perumusannya mengenai nilai-nilai teori Politik Hijau, bahwa sumber nilai segala sesuatu adalah fakta bahwa segala sesuatu itu mempunyai sejarah yang tercipta oleh proses alami,

bukan oleh rekayasa manusia14

Para pemikir dalam Green Thought ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara tindakan manusia terhadap lingkungannya dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Green Thought juga menawarkan suatu cara pandang holistik yang dapat melihat betapa eratnya hubungan antara kehidupan manusia dengan

ekosistem global, pada intinya adalah menekankan tentang keharusan memelihara lingkungan untuk kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Istilah lingkungan

hidup sendiri merupakan sebuah penemuan abad ke-19, yang pertama kali muncul dalam karya Ernst Haeckl. Karya Haeckl itu sangatlah penting karena dari sinilah kita mendapat gambaran tentang lingkungan hidup sebagai suatu yang saling berkaitan dan tentang alam

sebagai sesuatu yang hidup. Green Thought memiliki etika seperti halnya politik. Hal yang paling istimewa dalam Green Thought adalah sikapnya terhadap keadilan,

moralitas, dan etika, yang bagaimanapun juga ternyata memiliki hubungan yang pada

13

R. Eckersley,Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach, London,1992, hal 49

14

akhirnya dapat memenuhi keseimbangan hidup. Green Thought juga menjelaskan

caranya dalam menentang persepsi mengenai pengertian dari istilah-istilah seperti konflik dan kekerasan yang kemungkinan ditemui dalam pengaplikasian solusi dari masalah lingkungan hidup15.

Konflik tidak hanya secara langsung mengkonotasikan kekerasan fisik, namun konflik disini berarti perbedaan-perbedaan sudut pandang yang masing-masing

berkomitmen untuk menyelesaikan suatu perbedaan menurut caranya sendiri. Dalam hal ini muncul suatu konflik mendasar dalam berbagai kelompok masyarakat manusia antara pendukung masyarakat industri yang cenderung menghancurkan lingkungan (sebuah

paradigma pertumbuhan) dan mereka yang menentang cara mengatur masyarakat yang semacam ini (suatu paradigma pembatasan pertumbuhan). Bagi Green Thought, terdapat

suatu kebutuhan untuk menentang pandangan ini dan memperjuangkan kembali serangkaian keyakinan tentang karakteristik krisis lingkungan hidup.

Bermula dari pengetahuan (knowledge)dan kesadaran (awareness) akan sebuah

masalah. Scientific origins, dipicu oleh sains dan teknologi. Contoh kasus dalam buku

“Limits to Growth” yang ditulis oleh Club of Rome tahun 1972 bahwa para peneliti membuat sebuah permodelan komputer untuk membuktikan temuan mereka yaitu faktor lingkungan hidup akan menjadi penghambat pertumbuhan manusia dan atau menjadi penyebab kehancuran. Berarti terjadi spekulasi tentang hubungan manusia dengan alam

dan munculnya hubungan yang saling ketergantungan Asumsi dasarnya adalah Greens lebih menekankan kepada konsep global daripada internasional. Misalnya komunitas

global diperlukan untuk mengawasi sumber daya alam. Greens menganalisa praktek-prektek kehidupan manusia yang tidak lagi sinkron dengan lingkungan sekitarnya.

15

Menurut Greens, krisis lingkungan hidup disebabkan oleh sistem kepercayaan yang

terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia (anthropocentric). Adapun Green

Thought memiliki lima prinsip, yakni pertama biospherical egalitarianism-in principle yang berarti pengakuan terhadap semua organism dan makhluk hidup memilki kesamaan

martabat. Pengakuan ini menunjukkan adanya sikap hormat terhadap semua cara dan bentuk kehidupan di alam semesta. Kedua, prinsip nonantroposentrisme, yaitu prinsip

yang menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, bukan diatas atau terpisah dari alam. Manusia tidak dilahat sebagai penguasa dari alam semesta, tetapi sama dengan status ciptaan tuhan yang lainnya. Ketiga, prinsip self realization yang menurut Naess,

manusia merealisasikan dirinya dengan mengembangkan potensi dirinya. Keempat,

survival of the fittest yang dipahami sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam relasi yang erat. Kemudian yang kelima adalah prinsiplive and let live, yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap keanekargaman hidup.

Berdasarkan kelima prinsip dalam pengembangan gerakan lingkungan hidup

tersebut, yang perlu dilaksanakan sekarang ini adalah memelihara kesadaran ekologis mengenai kesatuan tak terpisahkan dari semua bentuk kehidupan di alam ini. Oleh karena

itu menurut Naess, perlu ditinggalkan konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan dengan konsep dan paradigma berkelanjutan ekologis. Paradigma ini menurut sikap hormat dan perlindungan atas kekayaan dan keanekaragaman bentuk kehidupan di

bumi16. paradigma ini juga menunjukkan tuntutan dari penghentian kebijakkan ekonomi dan politik yang memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi

yang tinggi serta gaya hidup yang konsumtif. Adapun dalam menanggulangi

16

permasalahan lingkungan hidup, diperlukan pengembangan potensi daerah disebuah

Negara.

Sebuah Negara, pembangunan wilayahnya akan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan menata system pengelolaan tersebut

karena berkaitan pula dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan sangat mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungannya,

sehingga pandangan tersebut harus diubah dengan melakukan sebuah pendekatan yang disebut dengan ramah lingkungan, dimana ramah lingkungan disini dimaksudkan sebagai tindakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Memang , dalam mengubah sikap dan

kelakuan terhadap lingkungan hidup bukanlah pekerjaan mudah.

Pada dasarnya usaha ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan

instrument dan pengawasan, bertujuan untuk mengurangi pilihan prilaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, misalnya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu, dan pelanggaran kegiatan yang merusak lingkungan hidup17. Kemudian melalui

instrumen ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah nilai untung relatif dengan mempertimbangkan pengurangan pajak untuk produksi dan penggunaan alat yang hemat

energi, pemungutan retribusi limbah dan pemberian denda bagi pelanggar peraturan. Dan terakhir dengan instrumen persuasif, yang bertujuan mendorong masyarakat secara persuasif untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah

prioritas. Tujuan jangka panjang instrumen persuasif adalah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku, sehingga mengakibatkan perubahan

permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup, kemudian kelakuan itu dapat membudaya.

17

Konsep national interest merupakan konsep yang dapat dipahami dalam sebuah

praktik diplomasi dan dalam studi hubungan internasional. Konsep national interest menjelaskan mengenai bagaimana peranan dari kepentingan nasional sebagai instrument politik agar dapat mewakili kepentingan publik. Konsep national interest digunakan

sebagai dasar dari pengambilan kebijakan politik, yang mana national interest atau kepentingan nasional tersebut menjadiincomedari sebuah kebijakan.18

Kepentingan nasional merupakan sebuah tujuan utama dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu variable dalam sistem politik.19 Kepentingan nasional merupakan sebuah tujuan dari

sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa berupa kekuasaan, uang atau pun kejayaan. Sehingga dalam menentukan

sebuah kebijakan diperlukan analisis rasional yang terkait dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepentingan nasional biasanya digunakan melalui dua cara.20 Pertama, kata kepentingan berarti secara tidak langsung menyatakan sebuah

kebutuhan yang akan diraih, dengan penggunaan standar pembenaran. Status pembenaraan ini diperlukan agar kepentingan nasional dapat diakui atas nama

kepentingan bersama. Kedua, konsep kepentingan nasional juga digunakan untuk menggambarkan dan mendukung sebuah kebijakan. Permasalahannya adalah bagaimana menentukkan kriteria agar kepentingan nasional menjadi hal yang diperlukan dalam

sebuah kebijakan.

18

W. David Clinton,Two Face of National Interest, (Louisiana University Press: Louisiana, 1994) Halaman 28

19

Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik. (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2006) halaman 49 20

Kepentingan nasional menjadi sulit jika digabungkan dengan solidaritas

international.21Hal tersebut menjadi sulit ketika kepentingan nasional lebih mendominasi daripada solidaritas internasional. Solidaritas internasional yang berarti kepentingan bersama yang cenderung sulit untuk diwujudkan. Terkait dengan pernyataan tersebut

terbukti bahwa dalam isu lingkungan pun kepentingan nasional akan lebih mendominasi dibandingkan dengan solidaritas internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan penolakan

beberapa negara maju terhadap Protokol Kyoto yang merupakan komitmen bersama negara-negara di dunia dalam mengatasi dampak dari pemanasan global. Hal tersebut membuktikan bahwa kepentingan nasional lebih penting dibandingkan solidaritas

internasional dan sulit untuk menyatukan kedua hal tersebut.

Isu lingkungan merupakan isu yang dibahas secara multirateral, hal tersebut

berarti isu lingkungan memiliki efek secara massal. Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian yang dibuat untuk mereduksi efek dari pemanasan global yang disepakati di Kyoto, Jepang. Proses pembentukan protocol tersebut melalui sebuah konferensi

multilateral yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Multilateral diplomasi merupakan landasan utama dari terbentuknya Protokol Kyoto.

Multilateral diplomasi dianggap sebagai cara terbaik dalam menentukan sebuah keputusan dalam sebuah isu. Dalam menentukan keputusan konferensi akan lebih focus dalam satu isu untuk kebaikan bersama serta akan mewakili seluruh kepentingan seluruh

anggota konferensi.22

Pasca perang dingin pada tahun 90-an, multilateral diplomasi merupakan pilihan

utama bagi seluruh negara dalam membuat keputusan yang memiliki lingkup missal. Hal

21

Jean-Marc Coicaud and Nicholas J. Wheeler,National Interest and International Solidarity.(United Nation Press: New York, 2008) Halaman 291

22

tersebut berkaitan dengan isu lingkungan yang impactnya dapat dirasakan oleh

masyarakat seluruh dunia. Walaupun pada dasarnya seringkali ada kontradiksi dengan keadaan dunia internasional sekarang ini yang terkadang dikuasai oleh satu negara yaitu Amerika serikat. Hal tersebut juga dirasakan dalam proses pembentukan Protokol Kyoto,

yang mana Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi Protokol tersebut karena dianggap merugikan bagi negara maju. Sehingga sebuah multilaretal diplomasi seakan

berjalan kurang baik jika negara maju tidak menyetujui sebuah keputusan.

Konferensi yang melibatkan banyak negara memang seringkali memiliki banyak hambatan, karena kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Akan tetapi jika

konferensi tersebut telah melahirkan sebuah keputusan atau perjanjian internasional, maka setiap negara yang mengikuti konferensi tersebut diharuskan mematuhi sebuah

perjanjian internasional. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang hakikatnya mengikat seluruh negarayang menyepakati protocol tersebut. Terminologi protocol digunakan untuk sebuah perjanjian yang lingkup materunya lebih sempit

dibandingkan treaty atau convention. Dari beberapa jenis protocol, Protocol based on

Framework Treaty merupakan jenis yang cocok dalam membahas isu lingkungan. Hal tersebut dikarenakan isu yang dibahas cenderung isu yang sederhana dan bukan isu strategi seperti keamanan dan pertahanan.Selain itu karena protocol tersebut berawal dari sebuah framewok yaitu UNFCCC.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga penulis menganalisis tema yang dibahas

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Definisi penelitian dengan metode kualitaif itu sendiri adalah penelitian yang bersifat dekripstif dengan melakukan penelitian yang mendalam terhadap sebuah gejala, fakta atau peristiwa.23 Penelitian

dengan menggunakan metode kualitatif tidak memiliki batasan dalam memahami suatu isu yang dianalisi. Metode yang digunakan dengan metode pendekata empiris dan teoritis

agar penelitian dapat dipahami oleh pembaca dengan lebih mudah. Penelitian dengan metode kualitatif berbeda dengan penelitian kauntitatif. Perbedaan yang paling mendasar adalah terkait dengan pertanyaan penelitian kualitatif yang tidak mendetail seperti

penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretativeyang tidak terlepas dari pendapat pribadi dari peneliti.24 Sehingga penelitian ini lebih bersifat

subyektif karena berdasarkan pemikiran penulis dengan didasari oleh data-data yang mendukung.

Definisi di atas menunjukan bahwa penelitian yang penulis bahas tentang

kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi mekanisme Protokol Kyoto dapat menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dikarenakan pembahasan yang bersifat

deskriptif dalam menjelaskan isu yang dianalisis, serta tema yang juga merupakan jenis gejala, fakta atau peristiwa. Selain itu tema yang diambil penulis juga merupakan isu yang dapat diteliti tanpa adanya batasan, karena isu yang diambil merupakan sebuah

fakta yang bersifat subyektif. Sehingga dalam melakukan penelitian, penulis mencoba menyatukan pendapat dari beberapa responden dengan melalui wawancara yang

23

DR.J.R. Raco, ME., M.SC.Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Grasindo: Jakarta, 2010) halaman 2

24

merupakan bagian dari metode pengumpulan data dari metode kualitatif. Metode tersebut

sangat penting karena penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yang dalam proses keputusannya meliibatkan banyak pihak, seperti DPR sebagai pembuat Undan-undang, Presiden yang memutuskan Undang-undang serta

departemen-demartemen yang bersangkutan yang menjalankan dan mengawasi kebijakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dan terjun langsung dalam konteks pemanasan global. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan dalam

penelitian ini adaalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang bersifat terbuka sehingga dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan studi

kepustakaan. Dua metode tersebut menjadi dasar dari metode pengumpulan data dari penelitian, dikarenakan terbatasnya berbagai hal yang menjadikan sulitnya penulis untuk terjun langsung dalam peristiwa yang dibahas. Kemudian Wilayah penelitian, interview

dan sebagainya dilakukan di Jakarta. Dikarenakan sulitnya penelitian lapangan secara langsung, yang mana akan menghabiskan banyak dana dan waktu. Jakarta merupakan

alternatif pertama sebagai sumber informasi, karena jakarta merupakan pusat informasi di Indonesia.

Seperti kita ketahui studi kepustakaan juga merupakan hal paling menungjang

dalam penelitian kualitatif. Sehingga perlu diperhatikan beberapa sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sistematika pnulisan dalam metodelogi penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Kerangka Konseptual

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB II Protokol Kyoto

A. Sejarah Terbentuknya Protokol Kyoto

B. Mekanisme Protokol Kyoto

1 Perdagangan Emisi (International Emision Trading/ IET)

2 Implementasi Bersama (Joint Implementation/ JI)

3 Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/ CDM)

C. Action Plandan Target Protokol Kyoto

BAB III Peran Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang Dalam Pembentukan

A. Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Isu Lingkungan dan Pembuatan Protokol

Kyoto

A.1 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Mekanisme Protokol Kyoto

A.2 Ratifikasi Protokol Kyoto oleh pemerintah Indonesia

B. Diplomasi Pemerintah Jepang dalam Isu Lingkungan

BAB IV Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia

Bekerjasama dengan Pemerintah Jepang

A. Kebijakan dan Tujuan Pemerintah Indonesia dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto

B. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto

C. Adaptasi dan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Isu Pemanasan Global oleh Pemerintah Indonesia

BAB V

5.1 Kesimpulan

BAB II

A. Sejarah Terbentuknya Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan kesepakatan Negara-negara di dunia terkait dengan isu lingkungan. Protokol Kyoto merupakan hasil dari konferensi lingkungan terkait

dengan pemanasan global yang diadakan di Kyoto Jepang. Protokol Kyoto dihasilkan dari Conference of parties (COP) 3 yang diadakan pada bulan desember tahun 1997.25 Protokol Kyoto merupakan kesepakatan seluruh negara yang mengikuti konferensi

tersebut, yang mana negara-negara tersebut merupakan negara anggota PBB.

Protokol Kyoto mencakup kesepakatan antar negara yang diaplikasikan dalam

tiga poin penting dalam Protokol Kyoto.26 Pertama, Join Implementation (JI) poin mekanisme ini tertera pada pasal 6 Protokol Kyoto yang menjelaskan kemungkinan dari negara yang menyepakati Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi GRK serta membatasi

proyek yang banyak menghasilkan emisi GRK. Dalam poin tersebut berarti seluruh negara diharuskan bekerjasama dalam mengimplementasikan mekanisme pengurangan

emisi GRK. Kedua, Clean Development mechanism (CDM) poin mengharuskan Negara industri untuk memberikan kredit terhadap Negara berkembang dalam project impementasi dari program protokol kyoto. Ketiga, Perdagangan Emisi merupakan poin

dalam Protokol Kyoto yang menjelaskan mengenai adanya mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur mengenai perdagangan emisi antar negara. Hal tersebut tertera

dalam pasal 17 Protokol Kyoto yang mengeharuskan negara maju atau negara yang

25

Michael H. Glantz,Climate Affair.(Island Press: Washington, 2003) halaman 144 26

menghasilkan emisi GRK yang melebihi kapasitas untuk membeli Gas yang dihasilkan

negara yang memiliki hutan tropis seperti indonesia untuk mengurangi emisi GRK. Hal tersebut biasa dianggap sebagai pasar karbon yang memungkinkan negara berkembang mendapat timbal balik dari industrialisasi yang dilakukan oleh negara maju yang

menyebabkan pemanasan Global.

Sebelum terbentuknya Protokol Kyoto, isu lingkungan telah dibahas dalam

beberapa konferensi penting terkait dengan isu lingkungan. Setelah berakhirnya perang dunia kedua setidaknya terdapat beberapa konferensi tentang lingkungan, yang kemudian menghasilkan Protokol Kyoto yang dianggap sebagai babak baru dari kesepakatan negara

anggota PBB dalam mengatasi dampak dari pemanasan global.27 Perjalanan panjang diplomasi lingkungan merupakan modal utama dari terbentuknya Protokol Kyoto, yang

mana perjalanan diplomasi lingkungan tersebut dimulai dengan Konferensi Stokholm. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan dalam sistem hubungan internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan berubahnya LBB (Liga Bangsa Bangsa)

menjadi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tahun 1945. Keanggotaan PBB semakin meningkat sejak didirikan pada tahun 1945 dari 51 anggota menjadi 132 anggota sebelum

konferensi Stokholm 1972, yang merupakan konferensi tentang isu lingkungan yang pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (United Nation

Conference on Human Environment/ UNCHE) yang diadakan di Stockholm Swedia dari tanggal 5-16 Juni 1972, merupakan konferensi lingkungan pertama yang diselenggarakan

oleh PBB, yang kemudian menghasilkan sebuah Deklarasi yang biasa disebut sebagai

27

Deklarasi Stockholm. Konferensi Stockholm diadakan oleh PBB merujuk pada Resolusi

Majelis Umum PBB No. 2849 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971. Konferensi Stockholm dihadiri oleh 113 negara anggota PBB dan 400 peninjau dari berbagai kalangan. Pembukaan Konferensi Stokholm menandai sebagai Hari Lingkungan Hidup

Sedunia (World Environmental Day). Selama Konferensi berlangsung, Konferensi Stokholm berlangsung alot, di mana terdapat beberapa negara yang menentang hampir

semua agenda yang dibahas dalam konferensi tersebut. China merupakan salah satu negara yang menentang agenda konferensi tersebut meskipun akhirnya China menerima keputusan konferensi. Melalui perdebatan panjang dan melelahkan, antara negara maju

dan berkembang, akhirnya mengasilkan sebuah keputusan yang menjadi Deklarasi Stokholm, Isi Deklarasi Stockholm adalah:28

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Stokholm, 1972. Deklarasi ini terdiri dari Pembukaan dan 26 asa. 2. Rencana Aksi (Action Plan) yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk 18

rekomendasi mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia. 3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan Keuangan untik menunjang Action

Planyang terdiri:

• Dewan Pengurus UNEP, Dewan Pengurus ini berisi 58 negara yang dipilih setiap 4 tahun sekali. Dipimpin oleh seorang presiden

• Sekertariat yang dikepalai Direktur Eksekutif, yang mana diplih oleh Majelis Umum PBB yang dinominasian oleh Sekertariat General PBB dan bermarkas di Nairobi, Kenya.

28

• Dana Lingkungan Hidup, merupakan kesepakatan yang menjelaskan mengenai pembentukan dana lingkungan dengan berdasarkan sistem PBB

• Badan koordinasi Lingkungan Hidup, dibentuk untuk menjamin kerja sama semua badan-badan PBB terutama dalam mandat

program-program lingkungan hidup dunia.

4. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Beberapa bulan kemudian tepatnya pada 15 Desember 1972 hasil keputusan

konferensi disahkan melalui Sidang Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No. 2997. Dengan demikian tampaknya arah perkembangan isu lingkungan mulai ditata

secara global dan menjadi konsep yang jelas untuk meningkatkan kerja sama global maupun regional di antara negera-negara maupun organisasi Internasional di bidang lingkungan hidup.

Pasca Perang Dingin Konferensi PBB mengenai isu lingkungan kembali dilaksanakan di Rio de Jenero, konferensi tersebut disebut United Nation Conference on

the Environment and Development (UNCED). Konferensi Rio diselenggarakan pasca Perang Dingin yang merupakan konferensi pertama yang terbesar dibandingkan dengan konferensi-konferensi sebelumnya yang membahas mengenai isu lingkungan.29

Konferensi Rio biasa juga disebut sebagai KTT Bumi yang dihadiri oleh seluruh anggota PBB. Hal tersebut berbeda dengan konferensi Stokholm 1972 yang hanya dihadiri

sebagian negara anggota PBB yaitu negara-negara Barat dan sebagian negara-negara berkembang. KTT Bumi dilaksanakan dengan dihadiri oleh 180 negara dan beberapa aktor non negara seperti NGO, Organisasi internasional dan lainnya. Konferensi tersebut

29

mensepakati sebuah kerjasama antar negara terkait dengan isu lingkungan yang disebut

UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change).

Dalam KTT Bumi dibahas tentang perlunya kerangka aksi nyata dari seluruh negara yang mengikuti konferensi tersebut. Penjelasan mengenai pemanasan global serta

efek dari pemanasan global menjadi perhatian utama dari konferensi tersebut. Sehingga dalam konferensi tersebut membahas mengenai pentingnya kesadaran dari seluruh negara

untuk mengurangi emisi GRK serta perlunya peranan negara maju untuk dapat memimpin dalam mewujudkan hal tersebut.30 Dalam KTT Bumi menyebutkan bahwa hasil dari KTT tersebut memiliki rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.

Rencana jangka pendek diberlakukan khususnya kepada negara maju untuk dapat segera mengambil tindakan untuk mengembalikan emisi GRK ke level 1990 pada tahun 2000

terutama untuk gas karbondioksida yang merupakan salah satu gas yang terbanyak diatmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut berarti negara maju harus menurunkan kadar emisi GRK sesuai dengan kadar emisi GRK pada tahun 1990 yang

diterapkan pada tahun 2000. Rencana jangka pendek tersebut harus diupayakan agar kadar emisi GRK diatmosfer dapat distabilisasi. Sedangkan rencana jangka panjang lebih

terkait pada stabilisasi emisi GRK di atmosfer terutama GRK agar dapat mengurangi dampak dari pemanasan global.

Setelah melalui pertemuan dan perdebatan terkait dengan Action plan jangka

panjang dan pendek yang dibahas dalam KTT Bumi, akhirnya dapat menghasilkan sebuah keputusan dalam beberapa dokumen penting yaitu:31

30

Sir Jhon Houghton, Global Warming: Complete briefing Third Edition. (Cambridge University Press: New York, 2004) halaman 242

31

1. Rio Declaration on Environmental and Development yang merupakan

kesepakatan antar negara yang mengikuti konferensi tersebut.

2. Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) 3. Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati

4. Prinsip-prinsip kehutanan (Non-Legally Binding Authoritative statementof

priciples for a global concensus on the management, Conservation and Suitainable Development of all type of forest)

Setelah berakhirnya KTT Bumi, kemudian tercipta dasar-dasar hubungan internasional baru dan perubahan sistem lama mengenai keamanan kolektif yang

terbentuk atas dasar ideologi, konfrontasi bersenjata dan kekhawatiran akan terjadinya perang dunia, telah bergeser dan berubah menjadi ancaman keamanan akibat

ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ekologi. Namun hal terpenting adalah KTT ini telah memberikan ide, pandangan, gagasan, harapan, dan aspirasi. Setelah KTT ini diperlukan tindakan-tindakan lanjutan dalam berbagai tingkatan, yaitu tingkat

internasional, regional maupun nasional hingga lokal. Berbagai tindakan lebih lanjut dilaksanankan yang kemudian terbentuknya Commission on Suitable Development

(COSD), berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.47/191 tahun 199232.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan di Rio de Jenero yang mempertemukan para pemimpin negara di dunia. Konvensi tersebut bertujuan untuk

menstabilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) agar tidak membahayakan iklim di bumi. Negosiasi-negosiasi dilaksanakan melalui konferensi berbagai pihak atau Conference of

Parties(COP).

32

Conference of Parties pertama kali diselenggarakan di Berlin Jerman pada tahun 1995. Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret s/d 7 April tersebut membahas mengenai Germany Mandate yang merupakan sebuah konsep awal sebuah protokol, yang kemudian diresmikan sebagai Protokol Kyoto tiga tahun kemudian.33Pada

COP1 yang deselenggarakan di Berlin, Jerman tersebut membahas mengenai penanganan emisi terkait dengan isu adanya ketidakadilan antara negara maju dan negara berkembang

dalam isu lingkungan. Isu yang dibahas kemudian adalah mengenai perlunya transfer tekhnologi dari negara maju terhadap negara berkembang. Tehknologi yang ramah lingkungan dianggap perlu untuk diketahui oleh seluruh negara, baik negara maju

maupun negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan, agar dapat terjadinya proyek pembersihan lingkungan yang berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh negara.

Conferense of Parties II diadakan di Geneva, Swiss (8-19 July 1996). COP2 membahas mengenai persiapan para delegasi untuk membuat sebuah Protokol yang kemudian dinamakan sebagai Protokol Kyoto. Ini merupakan objek utama dalam

mengidentifikasi pengurangan emisi GRK dan melibatkan seluruh Negara. Penurunan emisi GRK lebih difokuskan kepada negara-negara Annex 1, yaitu sebagai berikut:

Annex I

Australia Denmark Iceland Malta

Austria Estonia Irlandia Monaco**

Balarus** Uni Eropa Itali** Belanda

Belgia Finlandia Jepang Selandia Baru

Bulgaria Prancis Latvia Norwegia

33

Kanada Jerman Liechtenstein Polandia

Kroasia** Yunani Lithuania Portugal

Republik Ceko** Hungaria Luxemburg Romania

Federasi Rusia** Slowakia** Slovenia** Spanyol

Swedia Swiss Turki** Ukraina

Inggris dan Irlandia Utara

Amerika Serikat

** Negara Observer atau negara Peninjau

Protokol Kyoto dibentuk pada pelaksanaan Conference of Parties (COP III) di

Kyoto, Jepang, pada bulan Desember 1997, sebagai tindak lanjut dari implementasi tujuan konvensi kerangka kerja tentang perubahan iklim (UNFCCC)34. Tujuan utamanya

dari Konvensi adalah untuk mencapai stabilisasi dari konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang berbahaya anthropogenic akan mencegah gangguan pada sistem iklim. Tingkat tersebut harus dicapai dalam waktu yang cukup untuk

membolehkan ekosistem alami untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, untuk memastikan bahwa produksi makanan tidak terancam dan untuk mengaktifkan untuk

melanjutkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Di dalam konferensi para pihak ketiga (COP III) di Kyoto, Jepang, disepakati adanya sebuah tata cara penurunan emisi GRK yang dikenal dengan Protokol Kyoto

(Kyoto Protocol). Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi

34

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) . Negara-negara yang

meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK antropogenikyang meliputi CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dan SF6 atau bekerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga atau menambah jumlah emisi gas-gas tersebut, yang telah

dikaitkan dengan pemanasan global.

Di dalam Protokol Kyoto telah disepakati jadwal dan target penurunusan emisi

GRK oleh negara maju, negara maju diminta untuk menurunkan emisi GRK sebesar 5 persen dari tingkat emisi 1990 pada tahun 2008-2012. Kelompok negara maju dalam Protokol Kyoto disebut dengan annex 1 harus menurunkun emisi GRK yang telah

diproduksinya. Penurunan emisi GRK harus sesuai dengan mekanisme fleksibel yang tertera dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme yang kemudian

harus diikuti oleh negara-negara yang meratifikasi Protokol tersebut35. Join

implementation, Emision Trading, dan Clean Development Mechanisme merupakan kegiatan dalam mekanisme Kyoto yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara yang

meratifikasi Protokol Kyoto.

B. Mekanisme Protokol Kyoto

Awal bulan Desember 1997 merupakan sejarah baru bagi diplomasi lingkungan. Lebih dari 100 negara di dunia menghadiri COP3 yang diselenggarakan di Kyoto,

Jepang. Konferensi negara anggota PBB yang membahas tentang isu lingkungan terutama isu pemanasan global, yang menjadi tema utama dalam konferensi tersebut.

Penurunan emisi GRK merupakan poiin penting yang dibahas, yang kemudian disepakati

35

dalam bentuk protokol yang disebut Protokol Kyoto. Dalam Protokol Kyoto terdapat tiga

mekanisme penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari Protokol Kyoto. Tiga mekanisme tersebut adalah Joint Implementation (JI), Emision Trading dan Clean

Development Mechanisme. Tiga mekanisme tersebut yang menjadi pilar utama dari negosiasi-negosiasi antar negara terkait isu lingkungan.

B.1 Perdagangan Emisi (International Emision Trading/ IET)

Perdagangan emisi merupakan salah satu dari tiga poin mekanisme Protokol Kyoto. Perdagangan emisi tertera pada pasal 17 dari Protokol Kyoto36. Dalam pasal

tersebut dijelaskan mengenai perdagangan emisi antar negara yang tergabung dalam annex B. Pasal tersebut menjaelaskan bahwa antar negara annex B yang tertera dalam

Protokol Kyoto dapat saling menjual atau membeli emisi guna menstabilkan kadar emisi GRK di dalam atmosfer. Annex B beranggotakan negara-negara Eropa Tengah dan sebagian Eropa Timur serta bebereapa negara pecahan Uni Soviet. Perdagangan Emisi

bukan merupakan sebuah mekanisme yang memiliki landasan proyek seperti mekanisme lainnya, yaituJoin ImplementationatauClean Development Mechanisme.

Perdagangan emisi tertera pada artikel ke-3 paragraf 10 dan 11 dalam Protokol Kyoto.37 Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa berapa emisi yang dikurangi atau berapa bagian jumlah emisi yang dihasilkan. Berarti dalam mekanisme ini terdapat aturan

dalam penjualan emisi yang mengharuskan keseimbangan dalam emisi antar penjual emisi dan pembelinya. Hal tersebut berarti dalam perdagangan emisi harus ada stabilisasi

antar penjual dan pembeli emisi agar kadar emisi GRK dalam atmosfer tetap stabil.

36

http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/et/items/diakses pada hari Rabu, 25 Mei 2011 37

Pada awalnya perdagangan emisi merupakan mekanisme yang alot dibahas saat

pembentukkan Protokol Kyoto. Negara-negara Eropa merupakan kelompok yang mengajukan ide mengenai perdagangan emisi guna mengurangi emisi GRK dalam atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Perdagangan emisi banyak menimbulkan

pertanyaan yang menyebabkan deadlocknya pembahasan mengenai mekanisme tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan perdagangan emisi adalah perdagangan emisi

kurang signifikan dalam usaha untuk mengurangi emisi serta dianggap belum tentu dapat mengurangi emisi GRK.38 Akan tetapi, pada tahun 2001 Uni Eropa sebagai penggagas ide perdagangan emisi tetap meresmikan mekanisme tersebut diwilayah Eropa yang

meliputi anggota Annex B.

Perdagangan emisi dalam implementasinya harus memperhatikan stok emisi

negara yang membeli atau menjual emisi. Hal tersebut diperlukan karena dikhawatirkan terdapat pihak yang terlalu banyak menjual emisi untuk kepentingan nasionalnya, sehingga kadar emisi di negaranya tidak diperhatikan.39 Jadi solusi yang kemudian

dikeluarkan adalah setiap negara yang menjual emisi harus memiliki cadangan emisi sekitar 90 persen dari keseluruhan emisi yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan untuk

mengontrol ketidakstabilan kadar emisi dalam atmosfer, yang mana tujuan utama dari perdagangan emisi tersebut adalah untuk menstabilkan emisi GRK atau mangurangi kadar emisi GRK dalam atmosfer yang dapat menyebabkan pemanasan global.

B.2 Implementasi Bersama (Join Implementation/ JI)

Dalam beberapa pertemuan Komite Negoisasi Antar Pemerintah

(Intergovermental Negotiating Commite, INC) menjelang COP 1 pada tahun 1995, telah

38

Richard B, Stewart dan Jonathan B, Wiener,Reconstructing Climate Policy: Beyond Kyoto. (AEI Press: Washington, 2003) halaman 09

39

dibicarakan mengenai mekanisme Joint Implementation (JI). JI merupakan usulan dari

Norwegia, yang mana dimaksudkan agar seluruh negara turut serta dalam mengatasi pemanasan global.40 Perundingan mengenai Joint Implementation tidak begitu lancar, dikarenakan adanya penolakan dari beberapa negara. Negara anggota OPEC menolak

adanya mekanisme Joint Implementation, karena mekanisme tersebut dianggap tidak akan efektif dan dapat menyebabkan negara-negara maju menolak menandatangani

Protokol Kyoto. Selain negara anggota OPEC, China dan India juga menolak mekanisme tersebut dan berharap kelompok G77+China akan kompak untuk bersama-sama menolak mekanisme Joint Implementation, sebagai mekanisme yang harus diikuti oleh

negara-negara berkembang. G77+China merupakan sebutan bagi kelompok negara-negara berkembang yang mengikuti konferensi pembentukan Protokol Kyoto.

Joint Implementation (JI) merupakan proyek dari Protokol Kyoto terkait penurunan emisi GRK. Proyek tersebut tertera pada artikel ke-6 dalam Protokol Kyoto, bahwa kelompok Annex 1 dapat mengimplementasikan proyek ERUs (Emission

Reduction Units) dengan kelompok Annex 1 lainnya.41 Melalui Proyek Joint

Implementation negara-negara Annex 1 dapat mengurangi masing-masing 1 Ton CO2, yang merupakan salah satu target dari Protokol Kyoto. Proyek JI harus memberikan pengurangan yang signifikan dari sumber atau emitor. Sehingga proyek tersebut dapat dilaksanakan mulai tahun 2000 jika telah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi

pada dasarnya proyek ERUs mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2008.

40

Daniel Mudiyarso,Mekanisme Pembangunan Bersih. (PT Gramedia: Jakarta, 2003 ) halaman 01 41

Dalam implementasi proyek Joint Implementation, terdapat dua prosedur yang

dapat dilakukan yaitu Track One atau Track Two.42 Prosedur pertama atau Track One menyebutkan bahwa, jika host parties dari proyek Joint Implementation (JI) telah memenuhi semua persyaratan untuk mentransfer atau menerima proyek Emision

Reduction Units (ERUs) diharuskan untuk memverivikasi proyek tersebut atau meningkatkan pembersihan sesuai dengan proyek JI. Hal tersebut dimaksudkan sebagai

tambahan jika proyek tersebut berjalan sebaliknya. Hal tersebut juga dimaksudkan agar adanya penyesuaian proyek Join Implementation dengan peraturan nasional dari negara yang memverivikasi proyek JI, yang kemudian menseleksi setiap proyek agar sesuai

dengan target ERUs. Prosedur kedua atau Track Two, jika terjadinya kekurangan dalam melengkapi persyaratan dari proyek Join Implementation (JI). Maka, proyek tersebut

harus diverifikasi dibawah aturan dari Komite Pengawas dari proyek Joint Implementation (Joint Implementation Supervisory Commite, JISC). Dalam prosedure kedua ini JISC bertugas untuk menentukan relevansi dari persyaratan yang telah dipenuhi

oleh negara yang akan mentransfer dan menerima proyek ERUs. Sehingga sebelum dilaksanakannya proyek ERUs komite pengawas atau JISC telah memverifikasi bahwa

negara tersebut telah siap untuk melaksanakan proyek ERUs.

Proyek ERUs yang terdapat dalam mekanisme JI pada dasarnya tidak dapat diterima sepenuhnya oleh negara berkembang. Karena proyek tersebut hanya antar

negara maju, sedangkan negara berkembang kurang berperan dalam proyek tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan proyek tersebut cenderung ditujukan kepada negara-negara

eropa timur yang notebene merupakan negara yang sedang dalam masa transisi dari negara berkembang menuju negara maju. Sedangkan di wilayah Asia hanya sedikit

42

memperpoleh jatah proyek ERUs, sehingga mekanisme JI sedikit terhambat oleh

faktor-faktor tersebut.

B.3 Clean Development Mechanism (CDM)

CDM adalah sebuah usulan mekanisme fleksibel Protokol Kyoto yang muncul secara tiba-tiba ketika pertemuan yang membahas Protokol Kyoto hendak ditutup pada

tanggal 11 Desember 1997 atau sehari setelah mengalami pengunduran dari waktu penutupan yang direncanakan. CDM muncul kepermukaan diawali oleh proposal yang diajukan oleh delegasi dari negara Brazil. Proposal tersebut terkait dengan dana yang

dapat digunakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh negera-negara berkembang. Dana tersebut dikenal Clean Development Fund, yang mana dana tersebut

diperoleh dari denda dari Negara-negara Annex 1 yang tidak taan dalam memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca43. Besarnya dana yang dikeluarkan berdasarkan nilai tertentu per ton emisi yang dihasilkan yang melebihi jatah

yang seharusnya. Sehingga semakin seringnya terjadi kelebihan batas emisi, maka semakin besar juga dana yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi perubahan

iklim.

Proposal tersebut mendapat dukungan dari Negara-negara berkembang seperti China, India dan Negara-negara kepulauan kecil. Akan tetapi hal tersebut berbanding

terbalik dengan sikap Negara Annex 1 yang merupakan kelompok dari Negara-negara maju. Penolakan tersebut dikarenakan Negara maju merasa seperti dihakimi oleh

kesalahan-kesalahannya dan diharuskan membayar denda jika melakukan kesalahan.

43

Pada dasarnya Negara Annex 1 tidak menolak sepenuhnya proposal tersebut, seperti

Amerika serikat yang kemudian tertarik untuk menggodok konsep tersebut. Sampai pada akhirnya China mengusulkan sebuah mekanisme berkelanjutan yang dapat secara nyata mengurangi emisi GRK. Pada saat itulah ide tantang Clean Development Mechanism

muncul dan diterima oleh seluruh Negara, karena CDM dianggap lebih fleksibel dalam aplikasi dari konsep mekanisme tersebut. CDM juga merupakan satu-satunya mekanisme

dalam Protokol Kyoto yang dapat diikuti oleh seluruh Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang.

Mekanisme CDM tertera pada artikel ke-12 dalam Protokol Kyoto. Clean

Development Mechanism merupakan mekanisme yang dapat diiikuti oleh semua negara. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari mekanisme CDM.44 Terdapat tiga tujuan utama

dari terbentuknya CDM, pertama memberikan kesempatan kepada negara non Annex 1 dalam mencapai perkembangan dalam konteks perubahan iklim. Kedua, untuk mengkontribusi objek-objek penting yang terdapat dalam UNFCCC. Ketiga, memberikan

tanggung jawab kepada seluruh negara termasuk negara-negara Annex 1 dalam berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK, serta berkomitmen sesuai dengan

peraturan yang tertera pada Protokol Kyoto.

CDM merupakan mekanisme yang paling efektif yang dapat diterima dibandingkan dua mekanisme lainnya, yaitu Emision Trading dan Joint Implementation.

Hal tersebut dikarenakan konsepnya yang lebih fleksibel dan kompetitif. Alasan tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi negara-negara yang memmverifikasi Protokol Kyoto,

terutama bagi negara maju dalam Annex 1. Bagi negara maju mekanisme dianggap lebih

44

kompetitif dan murah dibandingkan konsep Join Implementation yang hanya melibatkan

negara Annext 1. Anggaran yang tidak begitu mahal terkait penurunan emisi GRK membuat negara maju menerima mekanisme tersebut. Selain itu dalam mekanisme tersebut negara berkembang juga dapat turut serta dalam upaya penurunan emisi GRK.45

Hal tersebut dikarenakan negara berkembang akan memperoleh suntikan dana yang cukup besar untuk dapat menjalankan proyek mengurangi emisi GRK. Dana tersebut

diperoleh dari investasi negara maju untuk mengimplementasikan proyek pengurangan emisi, yang kemudian negara berkembang juga memperoleh keuntungan dengan adanya transfer tekhnologi dari negara maju ke negara berkembang yang terkait dengan

teknologi dalam menanggulangi perubahan iklim.

CDM yang merupakan mekanisme yang dapat diikuti oleh negara berkembang

dan negara maju. Akan tetap, pada dasarnya terdapat beberapa persyaratan bagi negara maju dan berkembang untuk dapat memenuhi kriteria negara yang dapat menjalankan mekanisme tersebut.46Persyaratan bagi negara berkembang adalah sebagai berikut:

• Memiliki otoritas nasional yang ditunjuk untuk mengimplementasikan proyek CDM

• Menjadi anggota atau pihak Protokol Kyoto dengan cara meratifikasi Protokol tersebut.

Sedangkan persyaratan bagi negara maju adalah sebagai berikut:

45

www.econ.cam.ac.uk/rstaff/grubb/publications/J36.pdf, M. (July–September 2003)."The Economics of the Kyoto Protocol".World Economics4(3): 143–189 diakses pada hari jumat, 27 Mei 2011

46

• Jatah emisinya telah dihitung dan dicatat sesuai dengan modalitas perhitungan yang berlaku (pasal 3.7 dan 3.8)

• Memiliki sistem nasional tentang pendugaan emisioleh sumber dan penyerapan oleh rosot (pasal 5.1)

• Memiliki pencatatan nasional (pasal 7.4)

• Menyampaikan inventarisasi tahunan tantang emisi GRK antropogenik oleh sumber dan penyerapan rosot (pasal 5.2 dan 7.1)

• Tetap bertanggung jawab dalam melakukan kewajibannya meskipun menyerahkan kegiatannya kepada publik atau pihak swasta

Bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, keabsahan dalam mengimplementasikan proyek CDM ditangguhkan dan diumumkan oleh sekertariat UNFCCC. Sebaliknya jika negara tau peserta proyek CDM telah memenuhi

persyaratan, maka negara tersebut dapat menunjuk pengembang atau peserta proyek yang mewakili kedua belah pihak. Proyek yang dijalankan harus pada sektor yang

merupakan sumber dari penghasil emisi GRK, seperti industri, transportasi, pengelolaan limbah organik, pertanian dan sektor lainnya yang merupakan sumber penghasil emisi GRK.

C. Action Plandan Target Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan rezim baru dalam dunia internasional yang terkait

Negara-negara annex 1. Negara-negara Annex 1 merupakan kelompok dariOrganization

for Economic Coorporation and Development (OECD), yang mana beranggotakan dari Negara-negara maju ditambah dengan beberapa Negara Eropa Timur dan Negara-negara pecahan Uni Soviet. Dalam Protokol Kyoto dijelaskan bahwa Negara yang termasuk

dalam Annex 1 secara individu atau bersama-sama harus mengurangi emisi GRK sebesar 5 persen dari standarisasi level emisi pada tahun 199047. Protokol Kyoto memiliki target

pengurangan emisi secara berkala dimulai tahun 2008 sampai masa habisnya Protokol Kyoto pada tahun 2012. Dalam memenuhi target tersebut Protokol Kyoto memiliki beberapa Action Plan yang harus diikuti oleh seluruh Negara yang meratifikasi Protokol

Kyoto.

Program aksi dari Protokol Kyoto berdasarkan mekanisme yang telah disepakati

dalam isi dari Protokol Kyoto. Join Implementation, Emision Trading dan Clean

Development Mechanismmerupakan tiga mekanisme yang tertera dalam Protokol Kyoto. Program Aksi dari mekanisme Protokol Kyoto tersebut dimulai tahun 2005 dan dapat

berjalan efektif pada tahun 200848. Hal tersebut dikarenakan, terdapat beberapa negara yang baru meratifikasi Protokol Kyoto, sehingga memerlukan persiapan untuk

menjalankan Proyek mekanisme Protokol Kyoto antara tahun meratifikasinya seperti Indonesia tahun 2004 kemudian dapat mempersiapkan proyek yang dilaksanakan pada tahun 2008. Akan tetapi bagi negara yang memang sudah siap untuk menjalankan proyek

tersebut dapat memulai proyek dari tahun 2005. Proyek-proyek penurunan emisi GRK merupakan program aksi yang utama dalam Protokol Kyoto. Hal tersebut terlihat dari

47

William Nordhaus, Question of Balance: Weighing the Option on Global Warming Policies. (Yale University Press: London, 2008) halaman 73

ketiga mekanisme Protokol Kyoto yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mereduksi

emisi GRK yang menyebabkan pemanasan Global. Pada tahun 2002 Protokol Kyoto memiliki Program aksi, yang mana dalam program aksi tersebut dijalankan untuk mengkalkulasi kadar karbon dioksida CO2 dalam setiap rumah. Hal tersebut

dimaksudkan agar dalam penghitu