FEBRI PALUPI MUSLIKHAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA KELOMPOK WANITA

TANI DI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Komunikasi Partisipatif pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

FEBRI PALUPI MUSLIKHAH. Komunikasi Partisipatif pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Dibimbing oleh SARWITITI SARWOPRASODJO dan DWI SADONO.

Komunikasi partisipatif merupakan kunci untuk meraih partisipasi stakeholder dalam proses pembangunan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk voice, dialog dan aksi refleksi masyarakat yang didampingi oleh komunikator pembangunan. Komunikator pembangunan berperan dalam memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaaatan Pekarangan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Kegiatan tersebut menargetkan partisipasi dari wanita tani untuk melaksanakan program pembangunan, dengan membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk melakukan pendekatan dan meraih partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh penyuluh pendamping yang berasal dari Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Kajoran.

Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan komunikasi partisipatif yang terjadi dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, (2) Menganalisis hubungan antara karakteristik kelompok dengan komunikasi partisipatif Kelompok Wanita Tani (KWT) (3) Menganalisis hubungan antara peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif KWT, (4) Menganalisis hubungan kontribusi pekarangan dengan komunikasi partisipatif KWT, dan (5) Menganalisis perbedaan komunikasi partisipatif antara KWT swadaya dan non swadya.

SUMMARY

FEBRI PALUPI MUSLIKHAH. The Participatory Communication on the Women Farmer Groups in Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Supervised by SARWITITI SARWOPRASODJO and DWI SADONO.

Participatory communication is the key to get the stakeholder participation in the development process of natural resource management, especially in the area of food security. The participations are realized in the form of voice, dialog and community reflection activity which facilitated by the development communicator. Development communicator works as the facilitator and edukator for community. Home garden utilization activity is an activity that aims to improve the national food security through covering the food availability in the family level. The target of the activity is the participation of women farmer were formed as Women Farmer Groups to carry out approach and to get the community participation. The activity was facilitated by the extensions from BPPK Kajoran.

This study aims to (1) describe the participatory communication occurred in the home garden utilization activity in Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, (2) Analyze the relationship between the groups’ characteristics and the Women Farmer Groups participatory communication, (3) analyze the relationship between the roles of the extension and the Women Farmer Groups participatory communication, (4) Analyze the relationship between the home garden contribution and the Women Farmer Groups participatory communication, and (5) Analyze participatory communication differences betwen swadaya community and non swadaya community.

This study was carried out in Kajoran Subdistrict, District of Magelang which was decided purposively considering that there was a Women Farmer Groups that have got national appreciation and half of the women farmer groups in Kajoran Subdistrict were self-supporting Women Farmer Groups. The total amount of respondents were 12 Women Farmer Groups, 6 Groups were supported by government (KRPL and P2KP) the other 6 groups were self-supporting groups. The data were collected using questionnaire and were analyzed using Rank Spearman Correlation test with SPSS 20. The results show that there is positive correlation between the groups’ characteristics (groups experience) and the participatory communication. The role of the extensions also shows that it has a positive correlation with the Women Farmer Groups participatory communication. In the other hand, the home garden contribution (improving the food needs) showing any correlation with the Women Farmer Groups participatory communication and the differences about participatory communication does not exist betwen swadaya community and non swadaya community.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

FEBRI PALUPI MUSLIKHAH

KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA KELOMPOK WANITA

TANI DI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN

Judul Tesis : Komunikasi Partisipatif pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang

Nama : Febri Palupi Muslikhah NIM : I352120051

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS Ketua

Dr Ir Dwi Sadono, MSi Anggota

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Dr Ir Djuara P. Lubis, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MscAgr

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Komunikasi Partisipatif pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian program magister di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS dan Dr Ir Dwi Sadono, M.Si selaku komisi pembimbing atas segala arahan, saran, dan bimbingannya. Tidak lupa penulis sampaikan penghargaan kepada seluruh penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) Kecamatan Kajoran, atas bantuan dan fasilitasnya selama penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Kajoran, khususnya kepada Bapak Edi Iriyanto selaku Kepala BPPK dan Mbak Miftah beserta keluarga yang telah menyediakan tempat tinggal, waktu, tenaga dan kebersamaan sebagai keluarga sehingga memberikan kemudahan bagi penulis menuntaskan penelitian ini.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, Ayah Sunaryono, Ibu Rohmiatun, Kakak Dian Tata Riandari dan Berto Yusuf Nugroho, atas seluruh do’a, dukungan, kasih sayang, serta kesabarannya membantu penulis selama pendidikan di IPB.

Ucapan syukur dan rasa terimakasih juga mengalir pada sahabat-sahabat kost GPA tercinta, my unbiological sister, not sister by blood but sister by heart, Nurul Mukhlishah atas motivasi dan kebersamaannya dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana di IPB, juga kepada Erwina, mbak Tika, Aci dan Uni Opi, keluarga besar Green TV, teman-teman KMP 2012 dan Diadji Kuntoro.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 5

Kegunaan Penelitian 6

TINJAUAN PUSTAKA 7

Komunikasi Pembangunan 7

Komunikasi Partisipatif 9

Komunikasi Partisipatif pada Program Ketahanan Pangan 11

Komunikator Pembangunan sebagai Fasilitator 13

Komunikasi Partisipatif dalam Kelompok 17

Definisi Pekarangan 19

Pemanfaatan Lahan Pekarangan 21

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 22

Kontribusi Pekarangan 23

Hasil Penelitian Terdahulu 24

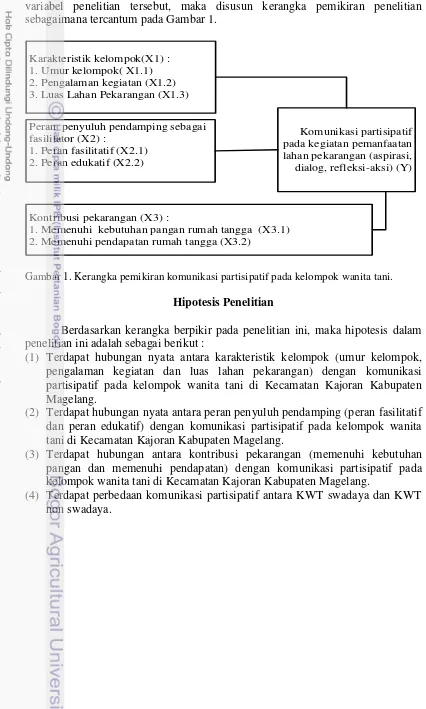

Kerangka Pemikiran 28

Hipotesis Penelitian 30

METODE PENELITIAN 31

Desain Penelitian 31

Lokasi dan Waktu Penelitian 31

Populasi dan Sampel 31

Data dan Instrumen Penelitian 32

Definisi Operasional 33

Validitas dan Reliabilitas 36

Pengumpulan Data 38

Analisis Data 38

HASIL DAN PEMBAHASAN 40

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40

Program Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 41

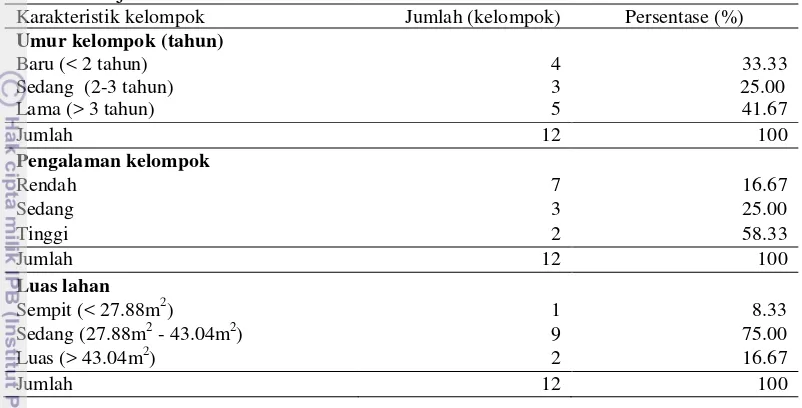

Karakteristik Kelompok Wanita Tani 46

Peran Penyuluh Pendamping 50

Kontribusi Pekarangan 53

Komunikasi Partisipatif di KWT 55

Hubungan Karakteristik Kelompok Wanita Tani dengan

Komunikasi Partisipatif 61

Hubungan Peran Penyuluh Pendamping dengan Komunikasi

Partisipatif 64

Hubungan Kontribusi Pekarangan dengan Komunikasi Partisipatif 67 Perbedaan Komunikasi Partisipatif antara KWT Swadaya dan

Non Swadaya 70

SIMPULAN DAN SARAN 73

Simpulan 73

Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

1 Konsep pendekatan komunikasi pembangunan 8

2 Jumlah dan persentase karakteristik kelompok wanita tani pada KWT diKecamatan Kajoran Tahun 2014

47 3 Jumlah dan persentase peran penyuluh pendamping pada KWT di

Kecamatan Kajoran tahun 2014

50 4 Jumlah dan persentase kontribusi pekarangan pada KWT di Kecamatan

Kajoran Tahun 2014

54 5 Jumlah dan persentase komunikasi partisipatif pada KWT di Kecamatan

Kajoran Tahun 2014

56 6 Nilai koefisien korelasi (r) antara karakteristik kelompok dengan

komunikasi partisipatif KWT di Kecamatan Kajoran Tahun 2014

62 7 Nilai koefisien korelasi (r) antara peran penyuluh pendamping dengan

komunikasi partisipatif KWT di Kecamatan Kajoran Tahun 2014

65 8 Koefisien korelasi (r) antara kontribusi pekarangan dengan komunikasi

partisipatif KWT di Kecamatan Kajoran Tahun 2014

68 9 Nilai koefisien uji t komunikasi partisipatif antara KWT swadaya dan

KWT non swadaya di Kecamatan Kajoran Tahun 2014

71

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani 30 2 Kegiatan piket di laboratorium lapang di KWT Melati II dan KWT Setiti 45 3 Kegiatan produksi sayuran dan jamur tiram di KWT Bukitmadu dan

Melati II

45

4 Kegiatan pelatihan di KWT Melati II 46

5 Rak bersusun sebagai alternatif pekarangan sempit 50

DAFTAR LAMPIRAN

1 Sketsa lokasi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang 80 2 Sketsa pelaksanaan program di wilayah binaan BPPK Kecamatan

Kajoran

81

3 Perencanaan program kerja KWT 82

4 Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumentasi 83 5 Hasil uji korelasional karakteristik kelompok dengan komunikasi

partisipatif

partisipatif

8 Hasil uji t komunikasi partisipatif antara KWT Swadaya dan KWT Non Swadaya

86

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketahanan pangan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang mengalami kerawananan pangan. Di tengah keberhasilan Pemerintah Indonesia menekan angka kemiskinan hingga 4.09% dari tahun 2009 hingga tahun 2013, jumlah penduduk yang mengalami rawan pangan tidak berkurang, justru semakin meningkat hingga 2.12%. Selama rentang waktu lima tahun tersebut, tercatat pula bahwa jumlah penduduk yang masuk dalam kategori sangat rawan pangan mengalami peningkatan hingga 4.81% (Badan Ketahanan Pangan 2013). Menanggapi masalah tersebut, pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketahananan pangan nasional melalui perbaikan ketersediaan pangan rumah tangga dengan membentuk kelompok masyarakat pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Pembentukan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pola konsumsi rumah tangga menjadi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pemerintah mengasumsikan dengan perbaikan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga akan berimbas pada perbaikan ketahanan pangan nasional (Dewan Ketahanan Pangan 2006).

Berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sudah lama dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia. Sejarah mencatat dari tahun 1991 Pemerintah Indonesia pernah membentuk program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) yang bertujuan untuk mendukung penyediaan bahan makan berkualitas dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perbaikan gizi. Salah satu cara yang ditempuh pada program DPG adalah dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Selanjutnya pada tahun 2010, gema program pemanfaatan pekarangan kembali menguat, ketika Kementrian RI melalui Badan Ketahanan Pangan menggalakkan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan P2KP berbasis sumberdaya lokal. Setahun berlalu sejak Keputusan Presiden dibuat, maka pada tahun 2011, Badan Litbang Pertanian membentuk Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Program ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan program-program optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebelumnya, yaitu berupaya mengembangkan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (dusun, desa, kecamatan). Model pangan tersebut dibangun dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat (Ashari et al. 2012).

program ketahanan pangan memerlukan strategi pendekatan khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dan keberhasilan program. Strategi tersebut adalah dengan merubah paradigma komunikasi difusi menjadi paradigma komunikasi pembangunan partisipatif. Komunikasi pembangunan difusi, selama ini hanya fokus pada diseminasi informasi, yang memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat dan memaksanya untuk mengadopsi informasi yang disampaikan. Hal tersebut bukan saja telah merampas hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga melemahkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang akan dijalankan. World Bank (2007) menjelaskan lebih lanjut bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan mengesampingkan kebutuhan dari masyarakat akan menyebabkan program tersebut berumur pendek dan masyarakat enggan untuk berpartisipasi sehingga program tidak bisa berjalan secara lestari dan berkelanjutan.

Perubahan paradigma ini menurut Bessette (2006) membantu para stakeholder untuk meraih kesamaan tujuan serta mengimplementasikan beberapa alternatif solusi pembangunan yang bisa diperoleh dari saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Secara garis besar masyarakat khususnya wanita yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan merupakan bagian dari stakeholder pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri. Proses tersebut diantaranya adalah identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Komunikasi partisipatif memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dengan cara menerapkan proses komunikasi horisontal. Komunikasi horisontal memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan tindakan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, membangun dialog dengan stakeholder lainnya yang terlibat seperti petugas penyuluh, peneliti dan pihak pemrakarsa pembangunan. Tufte dan Mefalopulos (2009) menyatakan bahwa komunikasi partisipatif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui empat landasan dasar. Keempat landasan dasar komunikasi partisipatif adalah dialog, voice, liberating pedagogy dan action-reflection-action. Dialog memungkinkan anggota komunitas, changes agent dan stakeholder terkait melakukan proses komunikasi dua arah secara berkelanjutan sehingga ditemukan suatu pemahaman dan pengertian yang membentuk kesadaran akan permasalahan dan kebutuhan yang mereka rasakan (Rahim 2004).

pemanfaatan pekarangan di Indonesia juga dilakukan dengan pendekatan kelompok secara partisipitif, seperti pada program P2KP, KRPL, dan Program Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan). Pendekatan kelompok yang dilakukan pada program pemanfaatan pekarangan tersebut memicu para anggota untuk berdialog dengan anggota kelompok lainnya mengenai kebutuhan dan masalah yang ada di lingkungannya. Di samping memudahkan koordinasi, kelompok juga mampu mempererat interaksi antar anggota kelompok, penyuluh pendamping hingga stakeholder lainnya (Ashari et al. 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Odoi (2006) mengungkapkan bahwa adanya kelompok, membantu memfasilitasi dialog antar petani dan memudahkan mereka untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sementara itu Chitnis (2005) menyebutkan bahwa dialog yang terjadi antara fasilitator dan kelompok wanita telah memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan aspirasinya berdasarkan kebutuhan dan masalah kesehatan yang dirasakan, selain itu mereka juga merasa mempunyai tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada sebelum bergabung dengan kelompok, dan timbul rasa saling menghargai lingkungan dan sekitarnya untuk memiliki hidup yang lebih baik, serta kemauan untuk berkembang bersama sebagai kelompok.

Berjalannya komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan pekarangan tidak hanya ditentukan oleh peran fasilitator dalam melibatkan kelompok melalui proses komunikasi, tetapi juga dilihat dari segi kontribusi pekarangan yang dirasakan oleh anggota kelompok. Adanya kontribusi pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan harian dan meningkatkan pendapatan ternyata turut mempengaruhi keaktifan anggota kelompok dalam mengikuti penyuluhan mengenai program pemanfaatan lahan pekarangan (Marsh 1998; Belem 2002). Hasil Penelitian Marsh (1998) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan pangan yang diperoleh dari lahan pekarangan, maka semakin giat anggota komunitas menghadiri pertemuan. Adanya peningkatan hasil pekarangan pada program HKI (Hellen Keller International) yang dirasakan oleh anggota komunitas di India dalam memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin A turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menghadiri penyuluhan yang diadakan oleh program HKI. Hal serupa juga telah dikemukakan oleh penelitian Belem (2002) bahwa adanya pendapatan dari hasil pekarangan mempengaruhi keaktifan wanita tani dalam menghadiri penyuluhan.

Perumusan Masalah

Program pemanfaatan lahan pekarangan baik itu dari program pemerintah maupun swadaya, merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif dengan membentuk kelompok. Pendekatan komunikasi partisipatif memberikan kebebasan pada anggota kelompok untuk menyuarakan aspirasinya, berdialog dan melakukan tindakan kolektif dalam setiap proses pembangunan. Adanya penyuluh pendamping diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dan edukator untuk memuluskan pendekatan tersebut dengan cara memfasilitasi partisipasi pada tiap-tiap kelompok. Masing-masing Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pelaksanaan program pemanfaatan lahan pekarangan mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari segi umur kelompok, tingkat pengalaman kegiatan, serta luas lahan pekarangannya, begitu juga dengan kontribusi pekarangan yang didapatkan oleh masing-masing KWT. Berbagai variabel seperti karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping dan kontribusi pekarangan dalam program pemanfaatan lahan pekarangan di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang diduga berhubungan dengan komunikasi partisipasi pada program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, yang terdiri dari dialog, voice dan refleksi-aksi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

(1) Bagaimanakah karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping, kontribusi pekarangan dan komunikasi partisipatif yang terjadi pada kelompok wanita tani di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang?

(2) Bagaimana hubungan antara karakteristik kelompok dengan komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang?

(3) Bagaimana hubungan antara peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang?

(4) Bagaimana hubungan antara kontribusi pekarangan dengan komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang?

(5) Bagaimana perbedaan komunikasi partisipatif pada KWT swadaya dan KWT non swadaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini secara umum bertujuan mendapatkan informasi mengenai aktivitas komunikasi partisipatif yang terjadi pada kelompok Wanita Tani pelaksana Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

(1) Mendeskripsikan karakteristik kelompok, peran penyuluh pendamping, kontribusi pekarangan dan komunikasi partisipatif yang terjadi pada kelompok wanita tani di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

(3) Menganalisis hubungan antara peran penyuluh pendamping dengan komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani di Kecamatan kajoran, Kabupaten Magelang.

(4) Menganalisis hubungan kontribusi pekarangan dengan komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani di Kecamatan kajoran, Kabupaten Magelang.

(5) Menganalisis perbedaan komunikasi partisipatif pada KWT Swadaya dan KWT non swadaya.

Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai komunikasi partisipatif pada kelompok wanita tani ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, serta bagi lembaga-lembaga terkait, secara khusus penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

(1) Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

(2) Alternatif masukan yang berguna bagi pemerintah daerah, penyuluh pendamping dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan baik itu swadaya maupun program pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program-program pembangunan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Pembangunan

Konsep komunikasi pembangunan sudah berulangkali mengalami perubahan seiring dengan isu pembangunan yang berkembang. Menurut sejarahnya komunikasi pembangunan telah berkembang sejak Perang Dunia ke II, di mana terjadi tantangan terhadap kemiskinan, buta huruf, rendahnya kualitas kesehatan, serta keadaan ekonomi, politik dan infrastruktur. Gagasan perubahan terjadi akibat adanya pergeseran paradigma komunikasi pembangunan dari paradigma tradisional difusi ke paradigma pembangunan partisipasi. Hal tersebut sekaligus menjawab minimnya kontribusi komunikasi pada pembangunan di negara-negara berkembang selama masa tahun 1960an yang banyak menaruh harapan kepada media massa sebagai agen perubahan. Media massa seringkali diidentikkan dengan komunikasi pembangunan, di sisi lain media massa ternyata mempunyai keterbatasan dalam konsep pembangunan yang dianggap mengesampingkan elemen komunikasi seperti feedback, aspirasi dan partisipasi (Srampickal 2006).

Konsep pembangunan paradigma difusi diperkenalkan oleh Rogers yang merumuskan komunikasi pembangunan sebagai proses penyampaian ide dari sumber kepada penerima, dengan tujuan untuk mengganti ide, menciptakan dan merubah sikap terhadap ide-ide, membujuk dengan maksud agar penerima menerima ide tersebut sebagai bagian dari perilaku yang teratur. Menyadari adanya perubahan sistem sosial, dan adanya kritik dari kalangan komunikasi pembangunan, dimana tidak adanya feedback pada konsep tersebut, maka pada tahun 1976, Rogers merevisi pengertian komunikasi pembangunan sebagai berikut:

“penampilan yang mengecewakan dari paradigma yang dominan selama satu dasa warsa membawa kita untuk mempertimbangkan berbagai konsepsi alternatif mengenai komunikasi dalam pembangunan”

Konsep komunikasi mulai mengalami perubahan, bukan lagi sebagai proses linear (one way) dari sumber kepada penerima, tetapi menekankan adanya interaksi antara sumber dan penerima (Rogers 2003). Penolakan paradigma komunikasi pembangunan yang bersifat vertikal, top-down, linear dan searah, sebelumnya telah dikemukakan oleh Paulo Freire, yang kemudian mendekonstruksikan komunikasi pembangunan pada hak asasi manusia dalam pembangunan. Freire menegaskan bahwa hak asasi tersebut adalah hak individu untuk menyuarakan kata-katanya, dan bukan dari beberapa orang tertentu saja (Freire 1972; Huesca 2008)

hanya menyebarkan informasi. Komunikasi pembangunan bukan lagi fokus pada peningkatan produksi dan diseminasi informasi yang terpisah dari proses-proses yang terjadi di masyarakat. Komunikasi lebih diarahkan pada proses-proses yang memungkinkan pihak penerima terlibat secara aktif dalam memenuhi kebutuhannya melalui dialog dengan sesama stakeholder (Bessette 2007).

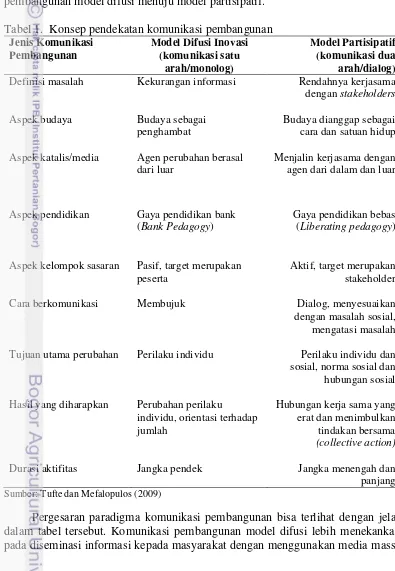

Sebuah pendekatan konseptual mengenai komunikasi pembangunan disusun oleh Tufte dan Mefalopulos (2009) seperti yang tertera di Tabel 1, hal tersebut dilakukan untuk melihat konsep perbedaan dari perubahan paradigma komunikasi pembangunan model difusi menuju model partisipatif.

Tabel 1. Konsep pendekatan komunikasi pembangunan Jenis Komunikasi

Definisi masalah Kekurangan informasi Rendahnya kerjasama

dengan stakeholders

Aspek budaya Budaya sebagai

penghambat

Aspek kelompok sasaran Pasif, target merupakan peserta

Aktif, target merupakan stakeholder

Cara berkomunikasi Membujuk Dialog, menyesuaikan

dengan masalah sosial, mengatasi masalah

Tujuan utama perubahan Perilaku individu Perilaku individu dan

sosial, norma sosial dan

Durasi aktifitas Jangka pendek Jangka menengah dan

panjang

Sumber: Tufte dan Mefalopulos (2009)

sebagai agen modernisasi, adapun sasaran dalam model difusi adalah khalayak luas (massa). Sementara itu komunikasi pembangunan model partisipatif memusatkan perhatian kepada komunikasi dua arah yang melibatkan stakeholder terkait, dan memperhatikan sasaran program dengan lingkungan sosialnya.

Bisa dipahami lebih lanjut dari beberapa pengertian tersebut bahwa pergeseran paradigma komunikasi pembangunan terjadi atas dasar pemikiran hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan informasinya serta memahami lingkungan sosialnya. Proses pemahaman kebutuhan tersebut bisa dilakukan dengan komunikasi dua arah yaitu dialog. Pada akhirnya kegiatan komunikasi pembangunan pada kelompok masyarakat tidak bisa disamaratakan pada seluruh lokasi wilayah pembangunan. Adanya perbedaan karakteristik pribadi masyarakat, keadaan geografis dan lingkungan sosialnya perlu lebih diperhatikan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan komunikasi pembangunan yang tepat sasaran. Komunikasi pembangunan juga menjadi jembatan penghubung terhadap masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga tujuan pembangunan tepat sasaran (Mardikanto 2010).

Komunikasi Partisipatif

Semua partisipasi merupakan hasil dari adanya komunikasi, namun tidak semua komunikasi berbentuk partisipatif (Singhal 2001). Partisipasi masyarakat bisa diraih dengan menggunakan komunikasi horisontal yang berlangsung dua arah. Komunikasi partisipatif merupakan paradigma komunikasi pembangunan yang memiliki prinsip komunikasi horisontal untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui dialog. Masyarakat lokal diajak berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tindakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya melalui dialog dengan stakeholder lainnya yang terlibat dalam proses pembangunan (Bessette 2007). Proses dialog dalam komunikasi partisipatif bersifat dinamis, interaksional dan transformatif. Dialog terjadi antar individu, kelompok dan institusi dengan pihak lainnya baik individu maupun kolektif, untuk mewujudkan potensi mereka dan meraih kesejahteraan hidupnya (Singhal 2001).

Selama ini pogram pembangunan kerap ditentukan sendiri oleh pemerintah pusat, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat hingga tingkat bawah (grassroot). Aliran komunikasi yang searah dan cenderung top-down memaksa masyarakat hanya menjadi pihak penerima pasif, dan mengesampingkan hak mereka untuk berpartisipasi, bersuara maupun berpendapat. Freire (1972) mengistilahkan ketidakmampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi dengan istilah voicless people.

komunikasi partisipatif (Nair&White 2004). Sejumlah prinsip mengenai komunikasi partisipatif banyak bermunculan yang berakar dari pengaruh pemikiran global, dan adanya peningkatan kontribusi akademis yang mulai memperhatikan prinsip komunikasi partisipatif. Prinsip dasar komunikasi partisipatif diantaranya adalah dialog, voice, liberating pedagogy, action-reflection-action/collective action (Tufte & Mefalopulos 2009). Proses komunikasi partisipatif juga menekankan pada kemampuan anggota komunitas agar mampu menyampaikan aspirasinya serta berbagi informasi yang lebih dikenal dengan istilah voice. Komunikasi partisipatif menjunjung tinggi adanya voice sebagai hak asasi dari seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan (Warnock et al. 2007). Kemampuan anggota komunitas untuk berdialog dan saling berbagi voice tersebutlah yang akhirnya membentuk kekuatan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan anggota komunitas lainnya (collective action) yang difasilitasi oleh change agent. Change agent maupun media komunikasi yang membantu memfasilitasi untuk mengartikulasikan informasi dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi melalui dialog inilah yang disebut dalam istilah pedagogy liberating.

Dialog merupakan hal yang paling penting dalam komunikasi partisipatif pada sebuah komunitas/kelompok sosial. Dagron (2008) menambahkan bahwa dialog merupakan kunci dari komunikasi partisipatif dalam pembangunan, jika ingin melibatkan masyarakat sipil dalam pembangunan maka adanya dialog tidak bisa dihindarkan, begitu juga jika sebuah organisasi pembangunan ingin membangun hubungan dengan pemerintah dan masyarakat sosial, maka dialog merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam tingkat komunitas/kelompok. Dalam dialog terjadi sharing knowledge dan pengalaman dengan para stakeholder untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis dan menetapkan solusi atas permasalahan yang terjadi serta mengevaluasi (Tufte&Mefalopulos 2009). Tidak akan ada kelompok tanpa adanya dialog di dalamnya, begitu pula sebaliknya tidak ada dialog bila tidak terbentuk kelompok. Proses dialog sendiri dimaknai dengan pembentukan makna dan menyampaikan nilai sosial antara individu yang saling bertukar informasi. Hal tersebut menandakan bahwa dialog selalu diawali dengan proses komunikasi dalam diri individu (intrapersonal) sebelum menyampaikan ide/aspirasinya ke anggota kelompok yang lain maupun komunikator pembangunan dengan memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku (Rahim 2004). Chitnis (2005) menyatakan bahwa dialog dalam sebuah kelompok pembangunan di India mampu mengaburkan sistem kasta, meningkatkan pengetahuan, menimbulkan rasa dihargai, dan masyarakat mempunyai kepercayaan diri untuk menilai kesesuaian program dengan kebutuhan yang dirasakannya. Sementara itu hasil penelitian Kusumadinata (2012) menemukan bahwa dialog mampu memicu masyarakat untuk lebih kritis dan memberikan kebebasan untuk berpendapat.

berbicara dan mendapatkan respon, serta menggunakan segala macam saluran komunikasi yang tersedia (Warnock et al. 2007).

Liberating pedagogy, didefinisikan sebagai bentuk dan cara komunikasi yang dilakukan dalam sebuah dialog untuk membantu seseorang menyalurkan aspirasinya. Cara untuk menyalurkan aspirasi bisa difasilitasi oleh media maupun komunikator pembangunan (Tufte & Mefalopulos 2009). Proses liberating pedagogy atau pembelajaran yang membebaskan ini dimaknai bukan hanya sekedar membantu memfasilitasi penyaluran aspirasi ataupun proses diseminasi informasi dari yang tidak tahu menjadi tahu, melainkan lebih kepada bagaimana cara untuk membentuk sebuah dialog, sehingga mampu mengidentifikasi masalah secara bersama dan menetapkan solusi yang akan diambil.

Sementara itu konsep action-reflection-action sebagai bahan yang penting dalam komunikasi partisipatif bukan hanya merefleksikan masalah, tetapi juga mengumpulkan tindakan dengan mencoba mengumpulkan gerakan dari masalah yang diidentifikasi dalam sebuah komunitas/kelompok. Kata kunci dalam konsep ini adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk bertindak dalam sebuah kelompok. Hal tersebut bisa dicapai dengan melibatkan tindakan kolektif dalam kelompok yang mempunyai komitmen dan rasa memiliki pada masalah yang dihadapi. McKee et al. (2008) menjelaskan bahwa untuk memunculkan rasa memiliki, kompetensi dan komitmen pada sebuah kelompok adalah dengan adanya collective action dan kontrol berdasarkan partisipasi antara anggota komunitas dengan organisasi dalam konteks sosial. Intervensi komunikasi pembangunan dalam collective action pada level kelompok tergantung pada kegiatan komunikasi di dalamnya, termasuk adanya dialog, identifikasi masalah dan solusinya, berbagi informasi, negosiasi, persetujuan, bergabung dalam proses pengelolaan, dan proses pertanggungjawaban yang sama dalam komunitas (Warnock et al. 2007). Berdasarkan hal tersebut, komunikasi partisipatif dalam penelitian ini dimaknai sebagai bentuk partisipasi anggota kelompok dalam menjalankan proses komunikasi (voice, dialog dan refleksi aksi) pada kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Komunikasi Partisipatif pada Program Ketahanan Pangan

serta masalah dan berbagai peluang yang bisa meningkatkan taraf hidupnya (Singhal 2001; World Bank 2007; Bessette 2007).

Berbicara mengenai ketahanan pangan, tentu tidak lepas dari usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan melalui pertanian di masyarakat, khususnya keluarga. Program ketahanan pangan yang dibawa oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif, memberikan voice kepada masyarakat, dan memberikannya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi. Hal tersebut juga mampu meningkatkan kebanggaan identitas petani yang dimiliki masyarakat. Komunikasi partisipatif dalam program ketahanan pangan menjadi sarana untuk mengenali nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan lokal petani dan memperkuat identitas budaya masyarakat (World Bank 2007). Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembuatan keputusan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang terkandung dalam program. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pencapaian tujuan yang diberikan oleh pemerintah bisa bersinergi dengan peningkatan pengetahuan dan informasi masyarakat, sehingga mereka bisa memperbaiki kehidupannya sendiri.

Program ketahanan pangan di Indonesia seperti Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Program ini didesain secara partisipatif untuk mengembangkan tanaman lokal sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan tanaman lokal untuk dibudidayakan di pekarangan membutuhkan partisipasi masyarakat lokal itu sendiri untuk melakukan analisis potensi dan masalah di lingkungannya. Melalui fasilitas penyuluh pendamping, mereka difasilitasi untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang akan mereka terapkan. Berikut merupakan beberapa tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pemanfaatan lahan pekarangan di Indonesia (Saliem 2011; Mardiharini 2011; Werdhany&Gunawan 2012; BKP 2013) :

(1) Tahap persiapan.

Tahap ini merupakan pengumpulan awal mengenai potensi sumberdaya dan kelompok penerima manfaat. Mereka dipertemukan dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok dan lokasi. Sebelumnya Dinas Pertanian dan dinas terkait telah melakukan koordinasi dan memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

(2) Pembentukan kelompok.

Kelompok penerima manfaat merupakan ibu rumah tangga yang berada dalam satu wilayah baik itu RT, RW maupun dusun. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok penerima manfaat, tokoh masyarakat dan perangkat desa, sehingga terbentuk kelompok dari, oleh dan untuk kepentingan para anggota kelompok sendiri.

(3) Perencanaan Kegiatan.

(4) Pelatihan.

Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang. Jenis pelatihan yang dilakukan antara lain teknik budidaya pangan, buah dan sayuran, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan, pengolahan hasil, pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga dan pelatihan penguatan kelembagaan.

(5) Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh pendampingan antara lain oleh penyuluh dan petani andalan. (6) Pembiayaan.

Biaya bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan dana lain yang mengikat.

(7) Monitoring dan evaluasi.

Dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Evaluator dapat dilakukan oleh kelompok.

Seluruh kegiatan pada program pemanfaatan lahan pekarangan di atas melibatkan peran serta masyarakat penerima program yang terbentuk dalam kelompok, peyuluh pendamping serta beberapa pihak lain yaitu Dinas Pertanian dan stakeholder lainnya. Tujuan dari melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan adalah untuk menimbulkan rasa memiliki dan bertanggungjawab pada program yang dijalankan, sehingga nantinya program ini bisa dilaksanakan masyarakat secara mandiri dan berlanjut secara lestari.

Komunikator Pembangunan Sebagai Fasilitator

Komunikator pembangunan memainkan peran penting sebagai fasilitator pembangunan yang berperan sebagai katalis untuk proses perubahan. Komunikator pembangunan merupakan pihak yang berasal dari instansi pemerintahan terkait dengan program pembangunan, yang bertugas mengenalkan ide dan membantu memfasilitasi kelompok masyarakat dalam proses perubahan (Chitnis 2005). Katalis bagi komunikator pembangunan merupakan istilah untuk memaknai orang yang dilatih agar mampu menciptakan lingkungannya dengan dialog, pembelajaran dan perubahan. Komunikator pembangunan dilatih menjadi profesional atau para profesional yang terkait dengan birokrasi pemerintah, sehingga terampil dan ahli dalam mendampingi grassroots. Hal tersebut dilakukan karena komunikator pembangunan akan berinteraksi dengan kelompok masyarakat penerima, sehingga mereka harus diterima lebih dulu oleh kelompok yang bersangkutan (Nair&White 2004; Bessette 2007).

perubahan berbeda latar belakang sosial budaya dan ekonomi dengan komunitas) dan homophilous (agen perubahan mempunyai kesamaan dengan latar belakang sosial budaya dan ekonomi dengan komunitas). Komunikator pembangunan dalam penelitian ini disebut sebagai penyuluh pendamping, merupakan pihak dari petugas penyuluh kecamatan yang bertugas mengenalkan ide pemanfaatan lahan pekarangan dan memfasilitasi dialog antara anggota komunitas dan stakeholder. Penyuluh pendamping dalam penelitian ini bisa dikategorikan homophilous, karena penyuluh pendamping berasal dari daerah yang sama dengan kelompok, sehingga memudahkan peran penyuluh pendamping sebagai fasilitator. Rogers (2003) juga menambahkan bahwa adanya kesamaan latar belakang sosial budaya antara komunikator dan komunitas akan menentukan kredibilitas dari peran komunikator tersebut.

Peran fasilitator dalam komunikasi pembangunan partisipatif dilihat dari kemampuannya berdialog untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan stakeholder dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Kemampuan tersebut tidak datang secara otomatis. Komunikator pembangunan sebagai fasilitator harus belajar untuk mendengarkan, membantu masyarakat menyatakan pandangannya, serta mendampingi mereka dalam membangun kesamaan untuk bertindak (Bessette 2007). Hal tersebut menandakan bahwa kemampuan komunikator dalam pembangunan diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan komunikasi partisipatif seperti yang dikemukakan oleh Nair dan White (2004), bahwa keberhasilan komunikasi partisipatif dalam model pembaharuan budaya memerlukan peran fasilitator sebagai inisiator perencana. Kompetensi yang harus dimiliki oleh fasilitator sebagai perencana adalah pengetahuan tentang konsep-konsep manajemen, cara mengatasi masalah, dapat bertindak sebagai pengaruh orchestra dinamika kelompok sebagai warga, mengembangkan diskusi dan memfasilitasi partisipasi. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh komunikator pembangunan adalah keaktifan mendengar, respect dan kepercayaan, menghormati hak asasi setiap orang untuk didengar dan berbicara (McPhail 2009).

Peran komunikator pembangunan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat, menurut Ife (1995) meliputi peran fasilitatif, edukatif, peneliti dan teknik. Peran fasilitatif meliputi kemampuan mengembangkan partisipasi, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi, memanfaatkan keterampilan dan sumber. Peran edukatif dalam konteks ini mensyaratkan fasilitator untuk berperan aktif dalam proses pendidikan guna merangsang dan mendukung kegiatan-kegiatan komunitas. Peran edukatif meliputi kemampuan menumbuhkan kesadaran, memotivasi, memberikan informasi dan pelatihan. Peran selanjutnya adalah sebagai peneliti yang meliputi kemampuan memperoleh sistem sumber, melakukan hubungan kemasyarakatan, membentuk jaringan kerja dan mengadvokasi. Terakhir adalah peran teknis, dimana fasilitator diharuskan berperan aktif dalam membantu masyarakat melakukan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pembangunan prasarana desa. Peran teknis meliputi kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, presentasi baik lisan maupun tulisan.

(1) Membangun hubungan (establishing relationships)

Kegiatan ini merupakan cara bagaimana fasilitator melakukan pendekatan dengan komunitas lokal, memahami, mendiskusikan isu, mengumpulkan dan berbagi informasi. Pada kegiatan ini fasilitator perlu membangun dan memelihara komunikasi dengan cara membuat masyarakat merasa dilibatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Cara pertama yang bisa dilakukan oleh fasilitator untuk memulai membangun hubungan adalah melakukan pendekatan dengan ketua kelompok dan kelompok sasarannya, karena pendekatan yang dilakukan terhadap kelompok sama saja dengan melibatkan partisipasi anggota kelompok dalam menyumbangkan pemikiran. Hal yang menentukan pada tahap ini adalah cara fasilitator membangun kepercayaan (Bessette 2007). Memahami dan membangun kepercayaan bersama merupakan tantangan terbesar dalam tahap ini dan akan menentukan keberlanjutan hubungan interaksi antara fasilitator dan kelompok pada kegiatan selanjutnya. Cara yang bisa dilakukan untuk membangun kepercayaan adalah dengan melakukan dialog dan komunikasi dua arah untuk menyamakan persepsi (Tufte&Mefalopulos 2009).

(2) Menegosiasi perintah (Negotiating mandate)

Fasilitator tidak datang atas rencana atau perintahnya sendiri. Pada kesempatan yang sama anggota komunitas kadang menginginkan untuk membahas masalah lainnya berdasarkan kebutuhan pribadinya. Fasilitator harus bisa menjelaskan kapasitasnya dalam mendampingi anggota komunitas, sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya. Alternatif yang bisa digunakan oleh fasilitator ketika kelompok ingin membahas mengenai permasalahan mereka di luar mandat yang dibawa oleh fasilitator adalah dengan mendatangkan sumber informasi lain yang relevan dengan permasalahan kelompok.

(3) Hubungan kekuasaan dan gender ( power relations and gender)

Fasilitator berhubungan erat dengan penyebaran kekuasaan dalam komunitas dan lingkungan politik sosial serta berasosiasi dengan peran gender. Hal itulah mengapa analisis gender dan sosial merupakan alat yang berguna untuk mengukur dinamika kekuatan dalam komunitas. Kesalahan dalam menggunakan alat tersebut maka bisa menurunkan aspirasi masyarakat. Hal yang sama telah dibuktikan oleh Chitnis (2005) dengan memilih komunikator pembangunan wanita untuk memfasilitasi dialog dan memobilisasi kelompok wanita dalam penyuluhan kesehatan di India. Karena wanita cenderung lebih peduli dalam menyebarkan kembali informasi yang diperoleh pada keluarga dan lingkungannya.

(4) Memahami lingkungan setempat ( understanding the local setting)

Komunikasi pembangunan partisipatif menyarankan fasilitator untuk bukan hanya mengumpulkan data, tetapi bekerja bersama-sama komunitas lokal dan stakeholder untuk saling berbagi informasi. Kegiatan tersebut berguna sebagai proses memproduksi pengetahuan dan melihat kekuatan dari masing-masing stakeholder. Pengetahuan dan ide baru yang muncul dari interaksi tersebut berguna untuk mengetahui kebutuhan informasi kelompok atau sekedar berbagi informasi yang lainnya.

Memahami media tradisional yang biasa digunakan oleh komunitas. Di sini fasilitator harus mencari dan menemukan istilah ataupun nilai-nilai yang biasa digunakan oleh komunitas. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi bias pesan. Fasilitator harus bisa menyesuaikan isi pesan agar bisa diterima dengan baik oleh anggota komunitas (Melkote&Vallath 2004). Salah satu kasus kegagalan penyampaian informasi oleh changes agent ditemukan oleh Melkote pada proyek Training and Visit di Karnataka, India. Kegagalan tersebut dikarenakan change agent tidak sepenuhnya memahami konteks komunikasi pada komunitas sasarannya. Change agent dalam proyek tersebut menyebarkan informasi melalui radio. Informasi yang disampaikan berisi tentang ukuran dan istilah yang asing di telinga komunitas. Anggota komunitas tidak memahami tentang ukuran milimeter, meter persegi, hektar dll, begitu juga dengan penghitungan kalender yang digunakan oleh change agent adalah kalender Barat, bukan kalender Hindu yang biasa digunakan oleh anggota komunitas. Hal tersebut menandai perlunya memahami istilah-istilah komunikasi yang biasa digunakan oleh komunitas, dalam menyusun informasi.

(6) Mengidentifikasi dan menggunakan pengetahuan lokal.

Cara yang dilakukan dalam mengidentifikasi pengetahuan lokal adalah dengan menghubungkan kevalidan pengetahuan dan mengidentifikasi pengetahuan ilmiah yang sesuai/menguatkan pengetahuan lokal. Melkote dan Vallath (2004) menjelaskan bahwa pengetahuan lingkungan dan pengetahuan ilmiah bisa saling melengkapi dalam kelebihannya dan kelemahannya, untuk mengkombinasikan pengetahuan tersebut, maka fasilitator harus duduk bersama-sama, belajar dan mendengarkan dengan tetua ataupun warga lokal yang ahli. Orang-orang dalam komunitas mempunyai pengetahuan lingkungan yang berasal dari kumpulan pengalaman selama mereka berinteraksi lingkungan sosialnya. Pengetahuan mereka mengenai lingkungannya lebih tajam dan mendetail. Mereka mampu mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah melalui warna dan tekstur tanah, serta mengetahui tingkat kelembaban tanah dengan mengecap tanah tersebut. Melkote dan Vallath (2004) juga memberikan contoh mengenai pengetahuan lokal pada beberapa suku di beberapa negara, misalnya suku Iko di Afrika mampu mengenali 206 macam tanaman di lingkungannya, petani bunga di Hanunoo, Philipina mampu mengetahui 400 jenis spesies kelompok taksonomi dibanding pengetahuan seorang ahli kebun sekalipun.

(7) Melibatkan komunitas lokal dalam diagnosa dan perencanaan ( involving the local community in diagnosis and planning)

kasta yang telah lama mendominasi di daerah Jamkhed, India. Program pembangunan yang melibatkan peran serta seluruh anggota masyarakat dalam komunitas mampu memperbaiki keadaan masyarakat itu sendiri, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam komunitas tersebut.

Sementara itu peran penyuluh pendamping dalam optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan pekarangan menurut P2KP (2013), adalah sebagai berikut :

(1) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan metode sekolah lapang.

(2) Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan).

(3) Membantu kelompok membuat dan mengelola kebun bibit.

(4) Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untu menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

(5) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok.

(6) Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok.

(7) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

(8) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bansos.

(9) Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk kegiatan pengembangan kebun sekolah.

(10) Membina dan mendampingi pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sekolah.

Peran komunikator pembangunan sebagai fasilitator secara garis besar tercantum dalam dua peranan fasilitator yang meliputi peran fasilitatif dan peran edukatif. Penyuluh pendamping dalam program pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang merupakan fasilitator yang menjadi penghubung informasi dari pelaksana program pekarangan yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kelompok Wanita Tani.

Komunikasi Partisipatif dalam Kelompok

anggota kelompok untuk didengar, meningkatkan keaktifan dialog anggota kelompok, memudahkan koordinasi serta mempererat interaksi antar stakeholder lainnya (Chitnis 2005, Odoi 2006, Uwamariya 2006, Ashari et al. 2012).

Penerapan prinsip dasar dari komunikasi partisipatif yang terdiri dari voice, dialog, pedagogy liberating serta refleksi-aksi, memperkuat partisipasi kelompok dalam proses pembangunan, baik itu dari tahap perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Proses ini akan terbangun dan berjalan seiring dengan dialog yang terjadi dalam kelompok. Komunikasi partisipatif memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat untuk bersuara dan mendiskusikannya dengan stakeholder lainnya. Kelompok memperkuat kepercayaan diri anggotanya, mereka menjadi berani untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder lainnya, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi, hal tersebut terjadi karena secara psikologis mereka merasa mendapatkan dukungan dari anggota kelompok yang lain untuk melakukan perubahan secara bersama-sama (Chitnis 2005; Bessette 2007). Menggunakan paradigma komunikasi partisipatif dalam pembangunan, berarti melibatkan partisipasi kelompok masyarakat lokal untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi solusi potensial, dan membuat keputusan. Mereka dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Setidaknya terdapat empat fase proses pembangunan dalam kelompok masyarakat yaitu identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut merupakan tahapan yang biasa dilakukan untuk mendukung proses pembangunan dalam kelompok masyarakat (Bessette 2006) :

Tahap 1: membangun hubungan dengan kelompok masyarakat lokal dan memahami lingkungan sekitar.

Tahap 2: melibatkan kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan solusi Tahap 3: mengidentifikasi perbedaan kelompok dan stakeholder lainnya Tahap 4: mengidentifikasi kebutuhan , objektifitas dan pelaksanaan. Tahap 5: mengidentifikasi kemungkinan alat komunikasi.

Tahap 6: menyiapkan dan menguji materi dan isi komunikasi. Tahap 7: memfasilitasi dalam membangun hubungan kerjasama. Tahap 8: melaksanakan rencana kegiatan.

Tahap 9: memonitoring dan mengevaluasi strategi komunikasi dan proses pembangunan.

Tahap 10: merencanakan dan berbagi pengalaman mengenai hasil pemanfaatan program pembangunan.

(Chitnis 2005). Secara umum proses komunikasi partisipatif dalam pembangunan menghubungkan satu dengan lainnya baik itu dalam kelompok maupun antar kelompok lainnya, dengan cara meraih kesadaran, berbagi informasi, memfasilitasi pembelajaran, mendukung partisipasi, membuat keputusan dan tindakan kolektif, memediasi konflik dan mempengaruhi kebijakan lingkungan (World Bank 2007). Sementara itu Chitnis (2005) menambahkan bahwa dengan munculnya aspirasi pada anggota kelompok, memicu tumbuhnya kepercayaan diri dan keberdayaan anggota. Proses pemberdayaan dengan melibatkan aspirasi anggota kelompok dilakukan dalam berbagai kegiatan berikut:

(1) Berbagi pengetahuan bersama, dalam proses ini anggota kelompok saling berbagi informasi, sementara itu change agent membantu memfasilitasi jalannya diskusi. Adanya kegiatan ini mampu membangun kepercayaan diri anggota kelompok dan membuat mereka mau saling belajar dengan mitra sejajarnya.

(2) Memahami kapasitas diri melalui dialog. Cara ini dilakukan dengan berdiskusi mengenai pengalaman para anggota kelompok baik yang telah berpengalaman maupun pengalaman dari anggota yang baru, melalui dialog sehingga setelah adanya diskusi pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok yang baru menjadi bertambah.

(3) Belajar dari mitra sejajar (peer learning). Kegiatan ini merupakan diskusi yang dilakukan dari berbagai kelompok yang mempunyai tujuan pembangunan yang sama.

(4) Mengatasi norma sosial. Mencari jalan tengah dalam menghadapi norma sosial yang berpotensi menjadi penghambat dalam melaksanakan komunikasi partisipatif. Seperti mengaburkan sistem kasta yang masih dipegang kuat oleh kelompok sosial tertentu dengan cara duduk bersama, berdialog dan bekerja bersama sehingga perlahan-lahan anggota masyarakat dari kasta atas mulai mau berinteraksi dengan kasta bawah.

Salah satu perbedaan yang paling mendasar dari kelompok adalah karakteristiknya. Karakteristik merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang melekat pada sesuatu baik itu benda, orang maupun makhluk hidup lainnya, yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupannya (Mardikanto 1993). Bisa diasumsikan bahwa karaktersitik kelompok merupakan ciri-ciri yang melekat dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri tersebut menjadi pembeda antara kelompok satu dengan yang lainnya (Suharno 2009). Syam et al (2000) menyebutkan bahwa karakteristik pada kelompok tani yang mendasar adalah umur kelompok, aktifitas keanggotaan kelompok dan luas areal usaha tani. Tidak jarang program pembangunan harus mengelola beberapa kelompok sekaligus, yang tentu saja karakteristik kelompok satu dan lainnya berbeda. Perbedaan itulah yang kemudian difasilitasi oleh komunikator pembangunan melalui dialog untuk membangun konsensus sesuai dengan masalah dan kebutuhan masing-masing kelompok.

Definisi Pekarangan

hubungan pemilikan atau fungsional dengan rumah yang bersangkutan. Mardikanto dan Sutarni (1982) mendeskripsikan pekarangan berdasarkan fungsi dalam aspek ekonomi, di mana hasil dari beraneka macam tanaman semusim maupun tahunan yang di tanam di pekarangan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk diperdagangkan. Perkembangan selanjutnya pekarangan bukan hanya dimanfaatkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman saja, fungsi pekarangan menurut Abdoellah (1991) telah menjadi tempat budidaya terpadu berbagai jenis tanaman dan ternak yang mempunyai fungsi biofisik, ekonomi dan sosial budaya. Sementara itu, Ashari et al. (2012) mendefinisikan pekarangan sebagai sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasnya. Berdasarkan hal tersebut pekarangan merupakan lahan yang mudah diusahakan oleh anggota keluaga dengan memanfaatkan waktu yang tersedia.

Studi mengenai pekarangan mulai dilakukan pada tahun 1970-1980an. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Danoesasatro et al. (1981) bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penelitian mengenai pekarangan dengan tujuan menyusun pola kerja utnuk pengembangan pekarangan yang sesuai dengan wilayah di Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga kelurahan di DIY, didapatkan suatu kesimpulan yaitu usaha pengembangan pekarangan bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu intensifikasi terhadap tanaman-tanaman lokal yang menonjol seperti tanaman kelapa, melinjo, bambu, serta tanaman buah seperti pepaya, pisang, mangga dan jeruk. Cara yang kedua yaitu diversifikasi dengan memanfaatkan lahan di daerah bukit untuk ditanami petai, sirih dan nanas. Selanjutnya adalah perluasan pekarangan yang dilakukan dengan mengorbankan lahan pertanian lain di sepanjang jalan raya. Pada penelitiannya Danoesastro et al. (1981) juga menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pekarangan oleh responden, diantaranya adalah jam kerja yang dicurahkan dalam mengelola pekarangan, luas kepemilikan lahan pekarangan, pola konsumsi responden dan jumlah pendapatan dari hasil pekarangan.

Perkembangan selanjutnya dalam penelitian pekarangan, mulai banyak yang mengkaitkan dengan upaya ketahanan pangan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marsh (1998) yang menemukan bahwa pekarangan mempunyai peran dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan review literatur yang digunakan dalam penelitiannya, pekarangan bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga hingga 50 persen dari umbi-umbian, sayuran dan buah, tanaman obat dan sumber protein dari ternak yang dipelihara di pekarangan.

Sebuah pendekatan baru dalam penelitian pekarangan diungkapkan dalam penelitian Zypchyn (2012) yang menggunakan pendekatan gender. Zypchyn melakukan beberapa review penelitian terdahulu mengenai penelitian pekarangan yang menggunakan pendekatan gender dan yang mengabaikan gender dalam penelitiannya. Menurutnya, penelitian tentang pekarangan masih kurang dalam perspektif gender, sehingga masih terdapat kekurangan dalam hal mengetahui perbedaan perilaku dan sikap berkebun antara laki-laki dan wanita. Zypchyn mengacu pada konsep demografi Asosiasi Kebun Nasional yang menunjukkan proporsi keterlibatan wanita dalam berkebun sebesar 54%, sedangkan laki-laki sebesar 46%. Pendapat tersebut nampaknya berbeda dengan proposi keterlibatan wanita dan laki-laki dalam berkebun di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al. (2012) menyatakan jumlah keterlibatan wanita dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 75%. Pendapat tersebut didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (2012), yang merangkum kegiatan KRPL di Jawa Timur dan menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku KRPL di Jawa Timur sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga ikut terlibat dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, karena pada pelaksanaan di lapangan peran laki-laki juga terlihat terutama pada proses persiapan lahan yang tentunya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Melihat perkembangan penelitian pekarangan yang berkembang dari tahun ke tahun, peneliti melihat belum adanya penelitian mengenai pemanfaatan pekarangan yang melihat pada aspek komunikasi partisipatif yang terjadi pada kelompok yang melaksanakannya, mengingat kelompok wanita tani yang melaksanakan program tersebut merupakan bagian dari stakeholder program optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan dalam program pembangunan merupakan isu yang dibawakan oleh penyuluh pendamping kepada masyarakat penerima program. Banyaknya istilah yang digunakan untuk menyebutkan peran pekarangan dijelaskan oleh Sayogjo (1994) diantaranya adalah lumbung hidup, warung hidup dan apotik hidup. Dikatakan lumbung hidup karena bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung dan umbi-umbian dan sebagainya tersedia di pekarangan. Sementara warung hidup mengandung pengertian pekarangan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sayuran sehari-hari tanpa membeli secara tunai. Selanjutnya apotik hidup, karena dalam pekarangan yang ditanami tanaman obat sangat bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit secara tradisional. Memanfaatkan lahan pekarangan juga dipopulerkan oleh Ibu Negara Amerika Serikat, Michelle Obama yang menanam sayuran organik di kebun Gedung Putih. Langkah tersebut dilakukan untuk memunculkan motivasi memenuhi kebutuhan pangan organik keluarga dengan memaksimalkan lahan pekarangan (Zypchyn 2012).

(1) Di daerah pedalaman, pekarangan pada umumnya dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan gizi, obat-obatan, dan rempah-rempah serta untuk pelestarian lingkungan.

(2) Di daerah pedesaan yang dekat dengan pusat konsumsi, pekarangan dimanfaatkan sebagai penghasil buah-buahan, sumber penghasilan, dan pelestarian lingkungan.

(3) Di daerah perkotaan, pekarangan dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk perbaikan gizi, memberikan kenyamanan dan keindahan, serta melestarikan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marsh (1998) melihat program pemanfaatan lahan pekarangan di India yang diselenggarakan oleh HKI (Helen Keller International) berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan warga dan memenuhi kebutuhan vitamin A pada anggota keluarga. Program tersebut berada langsung di bawah pengawasan agen penyuluhan HKI selama dua tahun. Marsh (1998) menyebutkan beberapa kunci sukses dalam mempromosikan program pemanfaatan lahan pekarangan kepada warga, diantaranya adalah menggunakan pendekatan kelompok dan ketua kelompok sebagai fasilitator, menggabungkan antara kesadaran gizi dan pendidikan dalam kegiatan berkebun, melibatkan beberapa keluarga dalam mengelola dan merencanakan kegiatan berkebun, beradaptasi dengan varietas dan pengetahuan lokal serta melakukan proses monitoring.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan implementasi dari rencana strategis Kementrian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan. Kegiatan bersebut merupakan bagian dari kontrak kerja antara Kementerian Pertanian dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Program P2KP pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010. Pada tahun 2013 sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), maka program P2KP diimplementasikan melalui tiga kegiatan, yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari, model pengembangan pangan pokok lokal, serta sosialisasi dan promosi P2KP. Melalui tiga kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi yang baik.

Kelompok Wanita Tani (KWT) juga diarahkan untuk bisa mendesiminasikan ilmu yang mereka peroleh dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungannya. Salah satu kegiatan yang wajib mereka lakukan yaitu mengembangkan kebun sekolah di salah satu sekolah (SD/MI/SMP/SMA/Pesantren/Panti Asuhan) yang berlokasi di desa tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menambah rasa kepercayaan diri pada setiap anggota KWT, dan meningkatkan keterampilan anggota dalam mempraktekkan kegiatan optimalisasi lahan pekarangan P2KP.

Penyuluh pendamping memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan optimalisasi lahan pekarangan, termasuk di dalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Penyuluh pendamping mengemban tugas sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual bagi KWT sasaran. Penyuluh pendamping juga memfasilitasi KWT dalam menyampaikan aspirasi anggota untuk mengidentifikasi akar masalah yang ada di lapangan dan melakukan pendekatan menyeluruh kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keaktifan anggota dalam berpartisipasi di setiap aktifitas komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai optimalisasi lahan pekarangan. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok maupun masyarakat, sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas keproyekan (P2KP 2013).

Kontribusi Pekarangan

Data Badan Litbang Pertanian (2012) mengungkapkan bahwa luas lahan pekarangan di Indonesia sekitar 10.3 juta hektar atau sekitar 14% dari keseluruhan luas lahan pertanian. Ironisnya hampir sebagian besar lahan pekarangan tersebut belum secara optimal dimanfaatkan sebagai areal pertanaman aneka komoditas pertanian yang bisa memenuhi kebutuhan pangan seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, ternak serta ikan. Masih relatif luasnya lahan pekarangan ini, merupakan sinyal bahwa pekarangan memiliki prospek untuk bisa memenuhi ketersediaan bahan pangan keluarga. Ketersediaan kebutuhan pangan pekarangan sehari-hari dalam suatu keluarga turut mempengaruhi keinginan seseorang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai program pemanfaatan lahan pekarangan. Kebutuhan yang dirasakan seseorang akan mendorong mereka berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebutuhan merupakan faktor penyebab yang mendasari terbentuknya perilaku seseorang, melalui kebutuhan yang kuat akan semakin mendorong seseorang untuk berkembang, berinteraksi dengan orang lain dan mempengaruhi situasi dan tindakan orang lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan (McClelland 1971). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Belem (2002) membuktikan bahwa terdapat hubungan sangat nyata antara ketersediaan kebutuhan konsumsi bahan pangan pekarangan sehari-hari dengan kegiatan penyuluhan. Hal tersebut menandakan semakin banyak kebutuhan pangan yang diperoleh dari hasil pekarangan maka semakin giat wanita tani tersebut mengikuti kegiatan penyuluhan.