PERNYATAAN

RINGKASAN

INTAN DYAH MASTUTI. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm). Dibimbing oleh NOVINDRA.

Tahun 2005, pemerintah merencanakan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi sebagai salah satu langkah mengatasi krisis perikanan tahun 2002. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan yaitu ikan patin. Akan tetapi pada kenyataannya, program revitalisasi tersebut belum mampu meningkatkan ekspor patin. Indonesia masih kalah saing dengan Vietnam dalam hal kuantitas output maupun efisiensi biaya produksi. Melihat dari kenyataan tersebut, maka pemerintah memiliki target untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dengan meningkatkan pengadaan benih patin sebagai upaya untuk meningkatkan ekspor patin.

Deddy Fish Farm merupakan salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan benih ikan patin. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, muncul tantangan-tantangan yang dihadapi DFF. Tantangan itu antara lain munculnya pesaing baru dan inflasi. Melihat kenyataan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah DFF memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga layak untuk diusahakan serta menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lainnya terhadap usaha pembenihan patin DFF. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usaha pembenihan patin DFF serta menganalisis kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lainnya terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif DFF.

Hasil analisis matriks kebijakan menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan patin Deddy Fish Farm memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik pada tahun 2008 maupun 2009. Hal ini dilihat dari nilai PP dan SP yang positif, serta PCR dan DRC yang kurang dari satu. Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut ditunjukkan bahwa baik keunggulan komparatif maupun kompetitif mengalami penurunan. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa pada tahun 2008 usaha pembenihan ikan patin memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibandingkan keunggulan komparatif, sedangkan tahun 2009 menunjukkan hal sebaliknya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2008 nilai PCR lebih kecil dibandingkan DRC karena biaya sosial produksi lebih besar dibandingkan biaya finansialnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemeritah berjalan efektif sehingga keunggulan kompetitif lebih tinggi daripada keunggulan komparatif. Nilai PCR yang lebih besar dari nilai DRC pada tahun 2009 menunjukkan hal sebaliknya, bahwa kebijakan yang ada tidak berjalan efektif sehingga pengorbanan untuk mendapatkan satu satuan output pada analisis privat lebih besar dibandingkan analisis sosial.

ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF

USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM

(Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm)

INTAN DYAH MASTUTI

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

serta analisis gabungan. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa naiknya UMR 7%, naiknya harga input 4%, menurunnya harga output 20%, dan pengurangan subsidi BBM akan menurunkan keunggulan kompetitif. Penurunan keunggulan kompetitif terbesar ditunjukkan pada analisis sensitivitas jika harga privat benih patin menurun sebesar 20%. Adapun hasil analisis sensitivitas dengan melemahnya nilai tukar 6% membuat keunggulan komparatif mengalami penurunan.

Hasil analisis gabungan menunjukkan bahwa penurunan keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh naiknya UMR 7%, naiknya harga input 4%, dan menurunnya harga output 20% dapat ditanggulangi dengan kebijakan pemerintah berupa penghapusan PPN pakan sebesar 10% dan adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penampung benih. Hal itu dapat dilihat dari penurunan nilai PCR. Sedangkan penurunan keunggulan komparatif yang disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dapat ditanggulangi dengan kebijakan pemerintah yang berupa kelembagaan seperti koperasi.

ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF

USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM

(Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm)

INTAN DYAH MASTUTI H44052122

Skripsi

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm

Nama : Intan Dyah Mastuti NRP : H44052122

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Novindra, SP.

NIP. 19811102 200701 1 001

Mengetahui, Ketua Departemen,

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT. NIP. 19660717 199203 1 003

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan pada Program Sarjana Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Tugas akhir ini mengambil judul Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam (Studi Kasus : Perusahaan Deddy Fish Farm).

Penelitian ini berisi analisis mengenai apakah suatu usaha memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana analisis dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada. Penulis berharap, isi penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembaca, pengambil kebijakan, dan para pengusaha.

Sebagaimana manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk penulis pribadi. Selain itu, penulis juga mengharapkan masukan-masukan agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik.

Jazakumullah khairan katsiira.

Bogor,

Januari, 2011

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, antara lain kepada:

1. Allah SWT, karena dengan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Orangtua tercinta, Ayahanda Masum B.A almarhum dan Ibunda Marwiyah atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun spiritual yang telah diberikan selama ini, serta kepada kelima kakak tercinta yang selalu memberi semangat kepada penulis.

3. Bapak Novindra, SP. yang senantiasa dengan penuh ketekunan dan kesabaran membimbing penulis hingga selesainya penulisan karya ilmiah ini serta atas kesediaan beliau menjadi moderator dan dosen penguji dalam sidang skripsi. 4. Bapak Ir. Ujang Sehabudin dan Bapak Rizal Bahtiar S.Pi, M.Si. atas kesediaan

beliau menjadi dosen penguji dalam sidang skripsi.

5. Bapak Deddy sebagai pemilik perusahaan Deddy Fish Farm dan kepada seluruh pegawai Deddy Fish Farm atas izin dan bantuan kepada penulis selama penelitian.

6. Adhieputra, Riyant, Ais, Novi, Pipit, Ira, Rista, dan teman-teman seperjuangan lain yang yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama penelitian ini. 7. Mi-Chan, Oreo, Maze, Onji, Titin, Mong-Mong, Lala, Tete, Tenina, Bon-Bon,

8. Tak lupa rasa terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar ESL yang selama ini menjadi tempat afiliasi penulis serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar selama pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

2.1.1. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Ikan Patin ... 12

2.1.2. Ciri Fisik ... 13

2.1.10.Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Ikan Patin .... 19

2.2. Kajian Penelititan terdahulu ... 20

III.KERANGKA PEMIKIRAN ... 22

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 22

3.1.1. Kebijakan Pemerintah ... 22

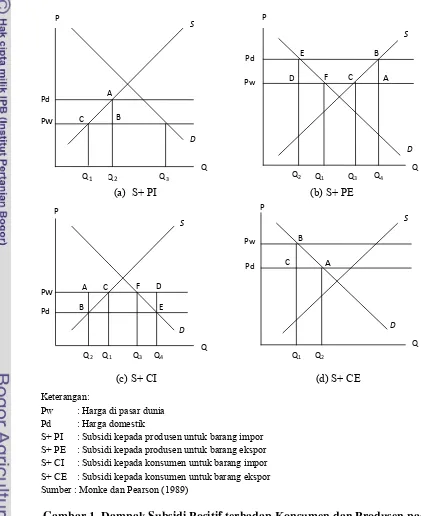

3.1.1.1. Kebijakan Pemerintah terhadap Output ... 24

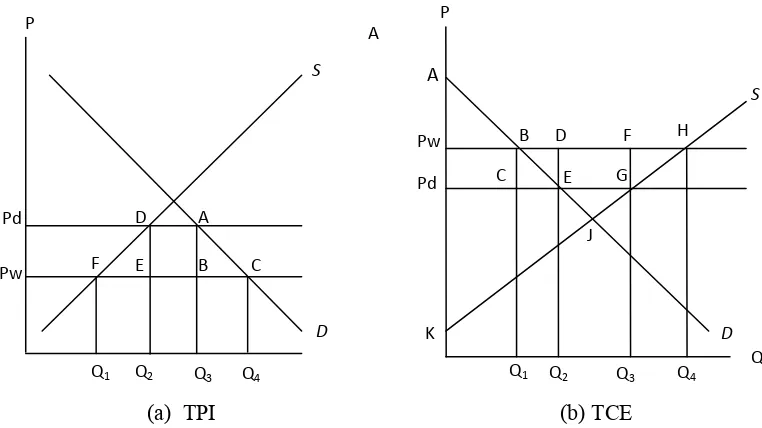

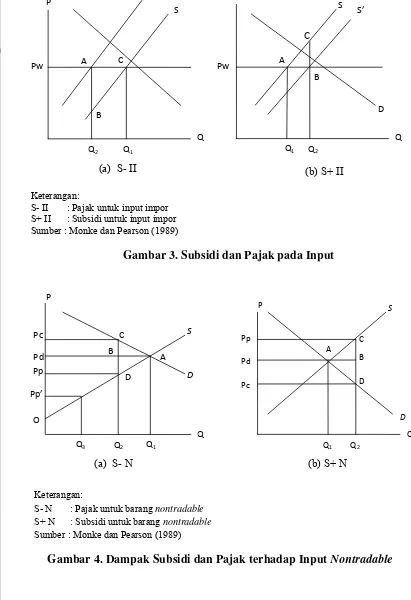

3.1.1.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Input ... 28

3.1.2. Tinjauan Konseptual Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 31

3.1.2.1. Keunggulan Komparatif ... 31

3.1.2.2. Keunggulan Kompetitif ... 33

3.1.2.3. Hubungan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif dengan Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi ... 33

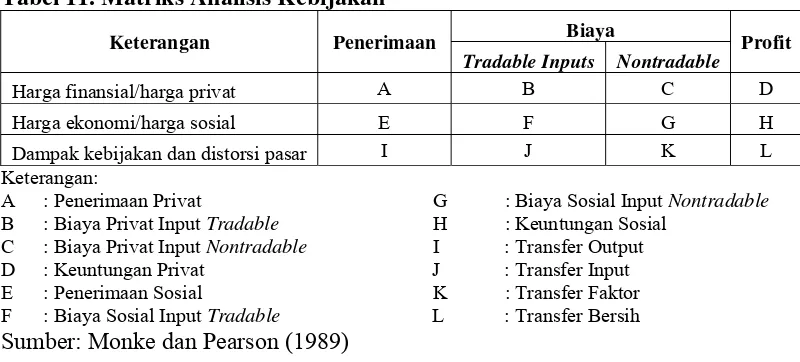

3.1.3. Policy Analysis Matrix (Matriks Analisis Kebijakan) ... 34

3.1.4. Analisis Sensitivitas ... 35

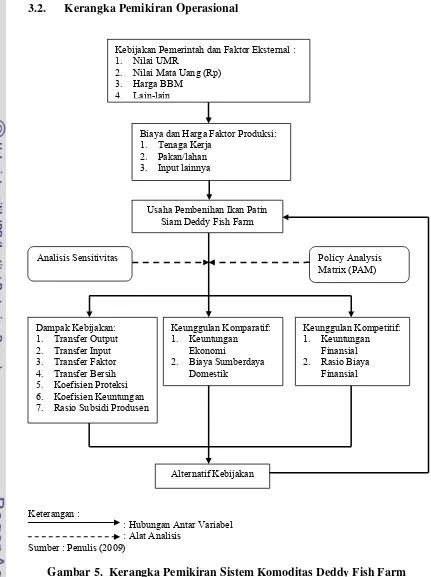

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 37

IV.METODE PENELITIAN ... 39

4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 40

4.3.1. Metode Pengolahan Data ... 40

4.3.2. Metode Analisis Data . ... 40

4.4.Penentuan Input dan Output ... 41

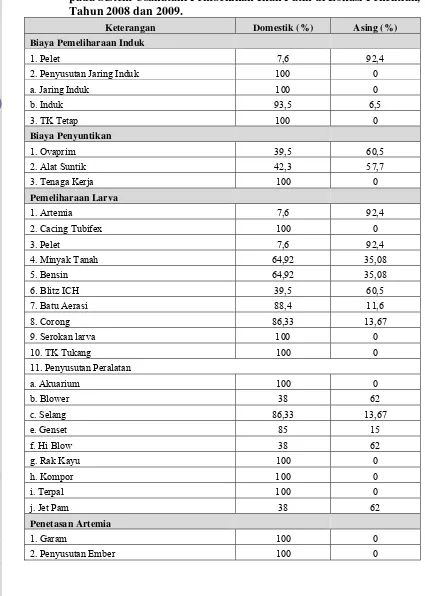

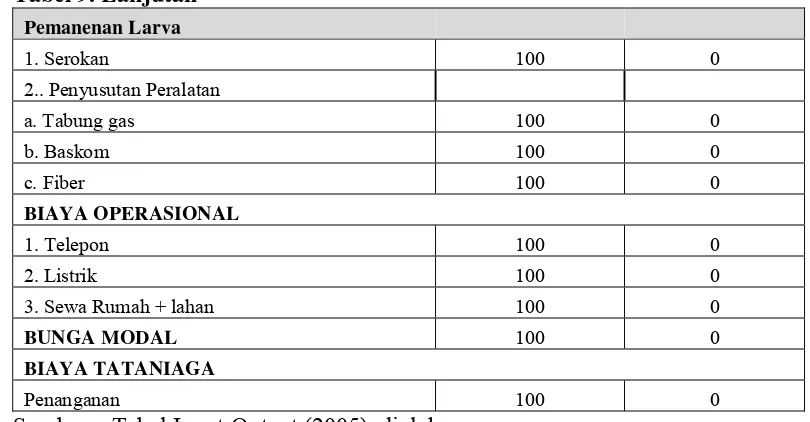

4.4.1. Alokasi Biaya ke dalam Komponen Domestik dan Asing . 42 4.4.2. Penentuan Harga Bayangan Input Output ... 45

4.5. Policy Analysis Matrix (PAM) ... 52

4.5.1. Perhitungan Analisis PAM ... 53

4.5.2. Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi ... 59

4.6. Analisis Sensitivitas ... 62

V. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ... 64

5.1. Sejarah Lokasi ... 64

5.2. Struktur Organisasi ... 65

5.3. Deskripsi Produk, Konsumen, dan Rantai Pemasaran ... 67

5.4. Fasilitas Pembenihan ... 68

5.5.2.6. Pengamatan Perkembangan Telur dan Larva ... 75

5.5.3. Pemeliharaan Larva ... 76

VI.ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHA PEMBENIHAN IKAN PATIN SIAM DEDDY FISH FARM ... 83

6.1. Analisis Keuntungan ... 84

6.1.1. Analisis Keuntungan Privat ... 84

6.1.2. Analisis Keuntungan Sosial ... 85

6.2. Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 86

6.2.1. Rasio Biaya Privat (PCR) ... 86

6.3. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah ... 87

6.3.1. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output ... 87

6.3.1.1. Transfer Output (OT) ... 87

6.3.1.2. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) ... 88

6.3.1.3. Tingkat Proteksi Output Nominal (NPRO) ... 88

6.3.2. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input ... 88

6.3.2.1. Transfer Input (IT) ... 88

6.3.2.2. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) ... 89

6.3.2.3. Nilai Tingkat Proteksi Input Nominal (NPRI) ... 89

6.3.2.4. Transfer Faktor (FT) ... 89

6.3.3. Dampak Kebijakan Pemerintah pada Input dan Output ... 90

6.3.3.1. Koefisien Proteksi Efektif (EPC) ... 90

6.3.3.2. Tingkat Proteksi Efektif (EPR) ... 90

6.3.3.3. Koefisien Proteksi (PC) ... 90

6.3.3.4. Transfer Bersih (NT) ... 91

6.3.3.5. Rasio Subsidi Produsen (SRP) ... 91

VII. ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PADA KOMODITAS BENIH IKAN PATIN ... 92

7.1. Kerangka Skenario Perubahan Harga Input dan Output ... 92

7.2. Analisis Sensitivitas pada Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ... 92

7.2.1. Analisis Sensitivitas bila terjadi Kenaikan Upah Tenaga Kerja ... 92

7.2.2. Analisis Sensitivitas bila terjadi Kenaikan Harga Input 93

7.2.3. Analisis Sensitivitas bila Nilai Tukar terhadap Dollar Amerika Melemah ... 94

7.2.4. Analisis Sensitivitas bila Terjadi Penurunan Harga Privat Komoditas Benih Ikan Patin ... 95

7.2.5. Analisis Sensitivitas bila Terjadi Kenaikan Harga BBM ... 96

7.2.6. Analisis Sensitivitas bila PPN Pakan Ikan sebesar 10% Dihapuskan ... 97

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut

Komoditas, 2002-2005 (Ton) ... 2

2. Rencana Pengembangan Patin 2006-2009 . ... 3

3. Hasil Produksi Ikan Patin 2005-2009 (Ton) . ... 4

4. Produksi Ikan Patin Menurut Wilayah Tahun 2005-2007 (Ton) . .. 4

5. Hasil Produksi Ikan Patin Budidaya di Pulau Jawa Tahun 2005-2007 (Ton) ... 4

6. Volume dan Nilai Impor Tepung Ikan Indonesia ... 5

7. Hasil Produksi Benih Patin Kabupaten Bogor ... 7

8. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas ... 22

9. Alokasi Biaya Produksi ke dalam Komponen Domestik dan Asing pada Sistem Usahatani Pembenihan Ikan Patin di Lokasi Penelitian, Tahun 2008 dan 2009 ... 43

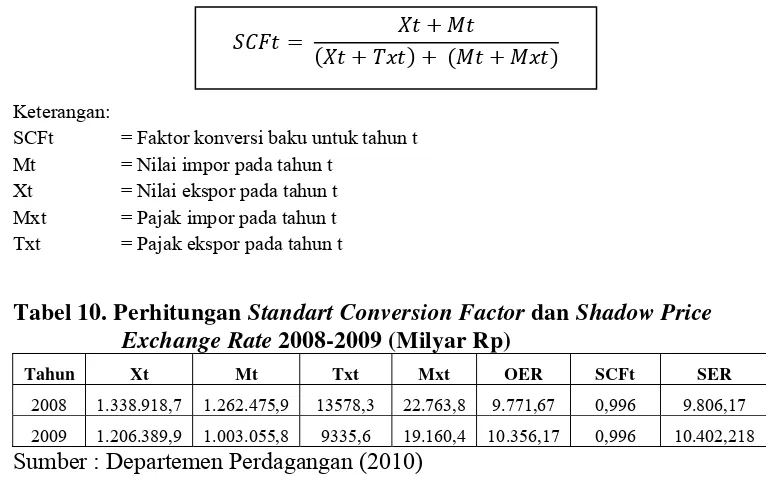

10. Perhitungan Standart Conversion Factor dan Shadow Price Exchange Rate 2008-2009 (Milyar Rp) ... 52

11. Matriks Analisis Kebijakan ... 53

12. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF tahun 2008 (Rp/Tahun) ... 83

13. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF tahun 2009 (Rp/Tahun) ... 83

14. Indikator-indikator dari Policy Analysis Matrix ... 84

15. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan UMR Sebesar 7% (Rp/Tahun) ... 93

16. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan Harga Input Sebesar 4% (Rp/Tahun) ... 94

17. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin jika Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Melemah Sebesar 6% (Rp/Tahun) ... 95

18. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Penurunan Harga Privat Benih Patin Sebesar 20% (Rp/Tahun) ... 96

19. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Kenaikan Harga Premium 40% dan Minyak Tanah 200% (Rp/Tahun) ... 97

21. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Peran Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Privat Benih (Rp/Tahun) ... 98 22. Analisis Sensitivitas Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan Peran

Kelembagaan - Pengaruhnya pada Harga Sosial Input Sebesar

10% (Rp/Tahun) ... 99 23. Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruh pada Harga Privat

(Rp/Tahun) ... 100 24. Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruh pada Harga Sosial

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Dampak Subsidi Positif terhadap Konsumen dan Produsen pada

Barang Ekspor dan Impor ... 26

2. Restriksi Perdagangan pada Barang Impor ... 27

3. Subsidi dan Pajak pada Input ... 30

4. Dampak Subsidi dan Pajak terhadap Input Nontradable ... 30

5. Kerangka Pemikiran Sistem Komoditas Deddy Fish Farm ... 37

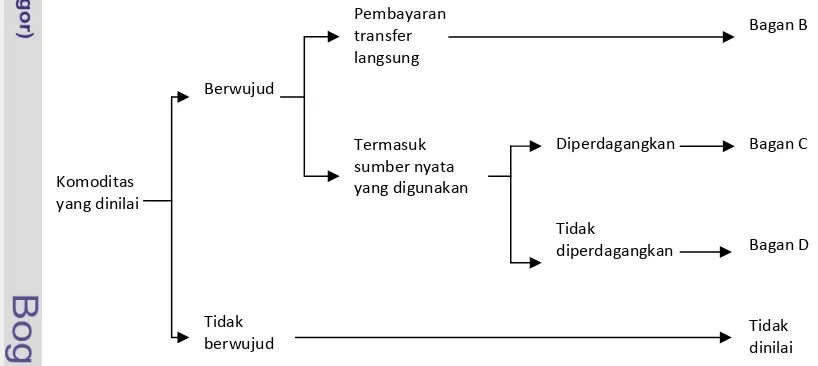

6. Bagan A. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Langkah-langkah Utama ... 60

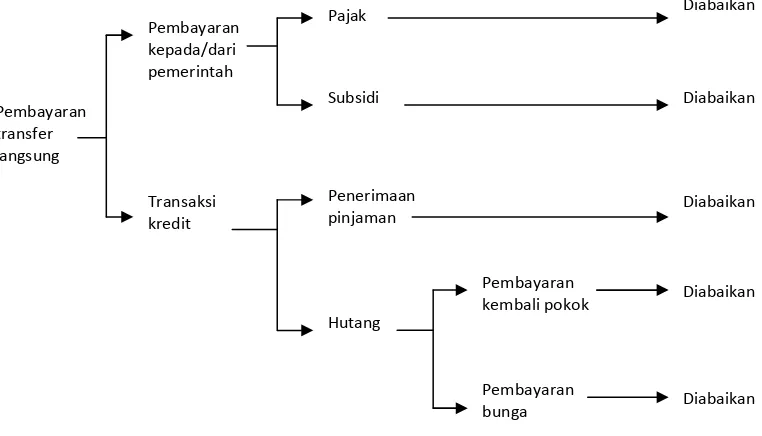

Bagan B. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Pembayaran Transfer Langsung ... 61

Bagan C. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Komoditas yang Diperdagangkan. ... 61

Bagan D. Diagram Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Nilai Ekonomi : Komoditas yang Tidak Diperdagangkan. ... 62

7. Struktur Organisasi Deddy Fish Farm ... 66

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun

2009 (Analisis Sensitivitas UMR Naik 7%) ... 109

2. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Input Naik 4%) ... 109

3. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Nilai Tukar Melemah 6%) ... 109

4. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Output Turun 20%) ... 109

5. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Harga Premium Naik 40% dan Minyak Tanah naik 200%) ... 109

6. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas PPN Pakan Dihapuskan 10%) ... 110

7. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Privat Benih) ... 110

8. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Kelembagaan – Pengaruhnya pada Harga Sosial Input) ... 110

9. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Gabungan – Pengaruhnya pada Harga Privat) ... 110

10. Matriks Analisis Kebijakan Pembenihan Ikan Patin DFF Tahun 2009 (Analisis Sensitivitas Gabungan - Pengaruhnya pada Harga Sosial) ... 110

11. Indikator-indikator dari Policy Analysis Matrix ... 111

12. Struktur Biaya Produksi DFF Tahun 2008 (Rp) ... 113

13. Struktur Biaya Produksi DFF Tahun 2009 (Rp) ... 115

14. Struktur Biaya Finansial dan Ekonomi Deddy Fish Farm (Rp) ... 117

15. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Induk Patin ... 119

16. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Artemia Tahun 2008 ... 119

17. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Artemia Tahun 2009 ... 119

18. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Garam Tahun 2008 ... 120

19. Perhitungan Harga Sosial (Paritas Impor) Garam Tahun 2009 ... 120

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Selama ini pasokan ikan dunia termasuk Indonesia sebagian besar berasal

dari penangkapan ikan di laut. Akan tetapi, pemanfaatan sumberdaya tersebut di

sejumlah negara dan perairan internasional saat ini dilaporkan telah berlebih. Data

FAO 2002 (DKP, 2005) menunjukkan bahwa pasokan ikan dari kegiatan

penangkapan di laut oleh sebagian negara, diperkirakan tidak dapat ditingkatkan

lagi. Demikian pula kecenderungan ini terjadi pada usaha penangkapan ikan di

perairan Indonesia. Oleh karena itu, alternatif pemasok hasil perikanan diharapkan

berasal dari perikanan budidaya (akuakultur).

Akuakultur bermula dari penerapan teknologi yang sangat sederhana dan

hanya sebagai subsisten (sampingan). Akhir abad 20, akselerasi perkembangan

perikanan budidaya menunjukkan kecenderungan industrialisasi dengan

penerapan teknologi maju. Perikanan budidaya bukan lagi budidaya konvensional,

tetapi kegiatan ekonomi dengan manajemen modern yang berimplikasi besar pada

berbagai sektor. Produk akualkultur telah membawa perubahan besar bagi industri

pangan yaitu menawarkan pasokan yang konsisten, tingkat harga yang relatif

rendah, dan jenis produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen baik dari segi

jumlah maupun mutu (DKP, 2005).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman

hayati laut tertinggi di dunia yang mendukung akuakultur (Soegiarto dan Polunin,

1981 dalam DKP, 2005). Kelompok ikan yang ada di perairan Indonesia lebih dari

2000 spesies. Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan

pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Masing-masing baru

mencapai 10,1% untuk budidaya air tawar, 40% untuk budidaya air payau, dan

0,01% untuk budidaya laut (DKP, 2005).

Melihat dari kenyataan tersebut, maka pada tahun 2005, pemerintah

merencanakan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi

salah satunya pada bidang perikanan. Upaya revitalisasi di bidang perikanan

khususnya berupa pengembangan akuakultur.

Salah satu komoditas yang menjadi sasaran revitalisasi tersebut yaitu ikan

patin. Komoditas tersebut menjadi salah satu unggulan dalam revitalisasi

perikanan budidaya karena merupakan jenis ikan yang teknologi budidayanya

sudah dikuasai dan sudah berkembang di masyarakat. Selain itu, komoditas patin

memiliki peluang pasar ekspor yang tinggi dan tingkat serapan pasar dalam negeri

yang cukup besar, tingkat permodalan yang relatif rendah, dan penyerapan tenaga

kerja yang cukup tinggi (DKP, 2005). Data produksi ikan patin dan ikan lainnya

di Indonesia dari tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa produksi perikanan didominasi

oleh rumput laut, bandeng, dan udang. Hasil produksi ikan patin masih jauh lebih

rendah dari rumput laut, bandeng, udang maupun dari beberapa ikan lainnya. Oleh

karena itu, pemerintah bermaksud meningkatkan hasil produksi patin mulai dari

tahun 2006 hingga 2009. Rencana pemerintah dalam peningkatan produksi patin

ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Pengembangan Patin 2006-2009

Parameter 2005 Tahun

2006 2007 2008 2009

Produksi (ton) 16.500 20.000 25.300 30.300

· Lokal 14.850 18.000 20.240 24.240

· Ekspor 1.650 2.000 5.060 6.060

Kebutuhan Benih (x1000 ekor) 55.000 66.670 84.300 101.000

Kebutuhan Induk (ekor) 5.500 6.670 8.430 10.100

Sumber: DKP (2005)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemerintah menginginkan agar

produksi ikan patin terus meningkat dari tahun ke tahun baik untuk konsumsi

masyarakat (lokal) maupun ekspor. Caranya tentu saja melalui peran akuakultur

dalam meningkatkan jumlah produksi ikan. Peran akuakultur di sini termasuk

usaha budidaya pembenihan. Hal itu dapat dilihat dari target kebutuhan benih dari

tahun 2006 sampai 2009 yang semakin meningkat sejalan dengan target

peningkatan produksi ikan patin.

Berdasarkan target pemerintah yang digambarkan dalam Tabel 2, pada

kenyataannya menunjukkan kenaikan produksi patin sesuai dengan yang

diharapkan. Kenaikan produksi bahkan jauh lebih tinggi dari perkiraan. Hal ini

Tabel 3. Hasil Produksi Ikan Patin 2005-2009 (Ton)

Jenis Ikan Tahun Kenaikan Rata-rata

(%) 2005 2006 2007 2008 2009*)

Patin - Catfish 32.575 31.489 36.755 102.021 132.600 55,23 * Data Sementara

Sumber : DKP (2009)

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil produksi ikan patin secara nasional

rata-rata menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil produksi

memperlihatkan bahwa program revitalisasi pemerintah untuk meningkatkan

produksi ikan patin tercapai. Tabel 4 menunjukkan kuantitas produksi tiap

wilayah di Indonesia.

Tabel 4. Produksi Ikan Patin Menurut Wilayah Tahun 2005-2007 (Ton)

Wilayah 2005 2006 2007

Sumatera 20.224 16.992 15.990

Jawa 5.503 7.808 11.532

Bali-Nusa Tenggara 2 - 3

Kalimantan 6.840 6.687 9.231

Sulawesi 6 3 -

Total 32.575 31.489 36.755

Sumber : DKP (2007)

Tabel 5. Hasil Produksi Ikan Patin Budidaya di Pulau Jawa Tahun 2005-2007 (Ton)

Wilayah Hasil Produksi

2005 2006 2007

Tabel 4 menunjukkan produksi terbesar dihasilkan di pulau Sumatera

diikuti oleh Kalimantan dan Jawa. Hasil produksi patin tiap wilayah rata-rata

diperlihatkan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil produksi ikan patin

terbesar dihasilkan di Jawa Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Program revitalisasi pemerintah dalam bidang perikanan yang

menunjukkan peningkatan ternyata tidak menjamin ekspor patin meningkat.

Indonesia memang mengembangkan ekspor ke negara-negara lain seperti Timur

Tengah, tapi untuk ekspor ke Amerika dan Eropa lebih rendah dibandingkan

Vietnam. Kebutuhan di dalam negeri juga belum dapat dipenuhi oleh sistem

budidaya yang ada1.

Penyebab Indonesia kalah saing dengan Vietnam yaitu karena harga ikan

patin di dalam negeri cukup tinggi misalnya tahun 2008 sekitar Rp 11.000/kg

sedangkan dari Vietnam hanya Rp 9.000/kg. Mahalnya harga patin di Indonesia

karena tingginya biaya produksi yang salah satunya disebabkan karena harga

pakan yang tinggi. Hal itu karena tepung ikan sebagai bahan baku pembuat pakan

ikan (pelet) masih diimpor dari negara lain2. Volume impor tepung ikan di

Indonesia ditunjukkan oleh Tabel 6.

Tabel 6. Volume dan Nilai Impor Tepung Ikan Indonesia

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Volume (Ton) 82.788 88.852 55.685 67.596 42.521 337.442

Nilai (US$) 54.953 76.527 49.923 42.401 24.732 248.536

Sumber : DKP (2009)

Tabel 6 menunjukkan bahwa volume impor terbesar terjadi pada tahun

2005 dan 2006. Mulai tahun 2007, Indonesia sudah mulai menurunkan impor

tepung ikan. Hal ini karena sepanjang 2007, sebanyak 70% dari kebutuhan tepung

ikan sudah bisa dipenuhi oleh tepung ikan lokal. Para pengolah tepung ikan lokal

1

telah mampu meningkatkan produksi dan kualitas tepung ikan yang

dihasilkannya.

Indonesia juga kalah saing dengan Vietnam dalam hal kuantitas produksi

patin. Tahun 2008 Vietnam mampu menghasilkan 1,2 juta ton ikan patin dan

mengekspor 633.000 ton ke 107 negara di dunia3. Angka ini jauh lebih besar

dibandingkan hasil produksi patin Indonesia yang pada tahun 2008 hanya

mencapai 102.021 ton.

Melihat dari kenyataan tersebut, pemerintah memiliki target untuk

mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar

tahun 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan perikanan

budidaya sebagai ujung tombak penghasil produk perikanan untuk mewujudkan

target tersebut4. Salah satu produk ikan yang diandalkan yaitu ikan patin.

Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP DKP Saut Parulian Hutagalung

mengatakan, ikan patin merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk

dikembangkan, selain permintaannya tinggi di dalam negeri, patin juga

merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar yang mempunyai pasar yang

sangat bagus di Uni Eropa, Amerika Serikat, Eropa Timur, dan Timur Tengah5.

Salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menekan

ongkos produksi akibat mahalnya harga pakan. Pemerintah berencana

membangun pabrik baru untuk memproduksi pakan ikan. Pakan itu berbahan baku

maggot kelapa sawit, bukan tepung ikan yang saat ini digunakan. Pemerintah

mengharapkan dengan melakukan substitusi bahan baku itu, harga pakan ikan

dapat ditekan hingga 10-20% dari harga saat ini. Selain itu pemerintah akan

3

http:// www.globefish.org/ diakses tanggal 3 Mei 2010 4

meningkatkan inovasi teknologi sektor perikanan, khususnya teknologi pengadaan

bibit atau benih unggul dan teknik budidaya, guna mengejar target pertumbuhan

produksi perikanan6.

Berkaitan dengan pengadaan benih, salah satu sentra produksi benih ikan

patin yang potensial di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan

dengan banyaknya pengusaha pembesaran ikan patin atau pengusaha ikan patin

konsumsi yang berasal dari luar daerah yang membeli benih ikan patin dari

Kabupaten Bogor karena kualitas benih yang relatif baik dibandingkan daerah lain

seperti Sumatera7. Tingkat mortalitas benih patin dari Bogor juga relatif rendah,

kurang dari 0,02%8. Hasil produksi benih patin Kabupaten Bogor ditunjukkan

pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil produksi benih di Kabupaten

Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 7. Hasil Produksi Benih Patin Kabupaten Bogor

Tahun Hasil produksi (ekor)

2006 37.394.810 2007 58.126.000

2008 79.893.000 Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor (2010)

Salah satu daerah pembenihan ikan patin di Kabupaten Bogor yaitu

Ciampea. Petani pembenihan di Ciampea salah satunya aitu Deddy Fish Farm

(DFF). Selain pembenihan patin, DFF juga menekuni pembenihan ikan lainnya

seperti ikan hias sebagai usaha sampingan. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun

1999. Selama ini produk DFF sudah dipasarkan ke berbagai daerah baik Jawa

maupun luar Jawa seperti Solo, Palembang, dan Banjarmasin. Berdasarkan

rata-rata jumlah benih yang dihasilkan yang mencapai hampir 2 juta dan larva

6

http://www.indonesia.go.id/ diakses tanggal 17 Juli 2010 7

mencapai 600.000 per tahun, DFF mengambil peran yang cukup besar dalam

peningkatan produksi patin di Indonesia.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya

isu-isu internasional akhir-akhir ini, muncul tantangan-tantangan yang dihadapi

dalam pengembangan usaha akuakultur, termasuk DFF sendiri. Tantangan itu

antara lain: (1) perdagangan global yang sangat kompetitif, (2) ketatnya syarat

mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara pengimpor, dan (3) iklim

usaha yang kurang kondusif terutama mengenai jaminan kepastian dan keamanan

usaha. Beberapa permasalahan lain juga dihadapi oleh DFF seperti munculnya

pesaing baru dan inflasi.

Awalnya daerah Bogor Barat merupakan sentra penampungan benih ikan

patin, kemudian muncul calon sentra baru yaitu Parung yang mengakibatkan

bertambahnya saingan bagi DFF. Produsen patin di Parung menggunakan tenaga

kerja berpengalaman (dulunya petani ikan lele), sedangkan DFF menggunakan

tenaga kerja belum berpengalaman. Dengan menggunakan tenaga kerja

berpengalaman, produksi benih patin di Parung lebih efisien daripada DFF.

Sebagai akibatnya, jika benih ikan dijual dengan harga yang sama, pengusaha ikan

patin di Parung mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan DFF.

Salah satu strategi DFF untuk menghadapi persaingan ini yaitu dengan

meningkatkan kualitas benih ikan yang dihasilkan. Hal itu dilakukan DFF dengan

cara memproduksi ikan dengan warna yang lebih jernih sehingga tingkat

mortalitas ikan lebih rendah dibandingkan dengan warna ikan yang kurang jernih.

Daya tumbuh benih ikan yang diproduksi DFF mencapai 90%, sedangkan yang di

tinggi. Selain itu, DFF mampu menghasilkan benih dengan ukuran yang seragam

sedangkan petani di Parung masih menghasilkan benih dengan ukuran tidak

seragam.

DFF mampu menghadapi persaingan dengan petani ikan di parung dengan

keunggulan yang dimiliki. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, petani

pembenihan patin di Parung semakin mampu menghasilkan benih patin dengan

kualitas seperti benih patin hasil produksi DFF. Petani pembenihan di Parung

mampu menghasilkan benih dengan ukuran yang lebih seragam dan lebih besar

dibandingkan dengan ukuran benih yang dihasilkan DFF. Akibatnya, DFF

menghadapi persaingan yang semakin sulit.

Inflasi juga berpengaruh terhadap usaha DFF. Inflasi di Indonesia yang

berfluktuasi mengakibatkan harga-harga input cenderung meningkat tiap tahunnya

sedangkan harga jual benih ikan dari tahun ke tahun cenderung stabil bahkan

saat-saat tertentu harga benih turun. Hal ini berdampak pada keuntungan riil yang

diperoleh tidak sebesar keuntungan riil saat inflasi sedang rendah.

Kebijakan pemerintah di bidang pertanian khususnya perikanan yang

diterapkan selama ini diharapkan bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi

usaha agribisnis perikanan terutama usaha pembenihan ikan patin. Akan tetapi,

kebijakan pemerintah tersebut seringkali mengakibatkan perbedaan harga input

maupun output yang diterima produsen dan konsumen yang berdampak pada

besar keuntungan yang diperoleh. Pemberlakuan PPN pada barang input misalnya,

akan membuat harga barang menjadi semakin mahal. PP Nomor 7 tahun 2007,

ternyata tidak diberlakukan sebagaimana mestinya. Pakan ikan masih dikenai PPN

sehingga harganya tetap mahal.

Keuntungan yang diperoleh suatu usaha agribisnis akan menentukan

apakah usaha tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang

berdampak pada kelangsungan usaha. Banyak bidang usaha yang memiliki

keunggulan kompetitif jika perhitungan biaya dan keuntungan didasarkan pada

harga pasar. Akan tetapi jika perhitungan didasarkan pada harga sosial, maka

belum tentu setiap perusahaan memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, saat

inflasi sedang cukup tinggi, apakah DFF masih memiliki keunggulan kompetitif

maupun komparatif dibandingkan saat inflasi sedang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang dikaji dalam

penelitian ini yaitu:

1) Bagaimanakah keunggulan komparatif dan kompetitif dari pengusahaan benih

patin.

2) Bagaimanakah dampak perubahan kebijakan pemerintah dan faktor lainnya

terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif pengusahaan benih ikan patin.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari

penelitian ini yaitu:

1) Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif pengusahaan benih ikan

patin Deddy Fish Farm.

2) Menganalisis dampak perubahan kebijakan pemerintah dan faktor lainnya

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi para peneliti, diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam

pengembangan ilmu pertanian khususnya perikanan.

2) Bagi perusahaan yang bersangkutan (DFF), penelitian ini dapat memberikan

informasi yang berguna dalam melakukan evaluasi dan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

3) Rujukan bagi peneliti yang ingin melakukan studi lainnya yang berhubungan

dengan perikanan, terutama perikanan budidaya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Deddy Fish Farm, sebuah perusahaan

agribisnis yang bergerak di bidang pembenihan ikan patin yang berlokasi di

Ciampea. Ciampea merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat petani

pembenihan ikan patin dan DFF merupakan salah satu perusahaan yang cukup

baik dalam menghasilkan benih patin sehingga dapat mewakili

perusahaan-perusahaan pembenihan patin lainnya di daerah Bogor. Komoditas yang diteliti

yaitu benih ikan patin yang merupakan hasil produksi DFF. Kualitas benih patin

yang dihasilkan oleh DFF termasuk baik, dilihat dari rendahnya tingkat mortalitas

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Gambaran Umum Ikan Patin

Gambaran umum berisi mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan

ikan patin. Diantaranya klasifikasi ikan patin, jenis, ciri fisik, kandungan gizi, dan

pemanfaatan. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai sentra perikanan,

syarat lokasi dan pedoman budidaya, pakan, hama dan penyakit, serta pemasaran.

2.1.1. Klasifikasi dan Jenis-jenis Ikan Patin

Klasifikasi ikan patin yaitu sebagai berikut9:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Siluriformes

Famili : Pangasiidae

Genus : Pangasius Spesies : Pangasius sp.

Jenis ikan patin di Indonesia cukup banyak, diantaranya (Prahasta dan

Masturi, 2008) :

1) Patin lokal dengan nama ilmiah Pangasius sp. Terdapat beberapa jenis ikan patin yang populer di Indonesia. Salah satu jenis populer yang berpeluang

menjadi komoditas ekspor adalah patin djambal (Pangasius djambal).

2) Patin siam (Pangasius hypopthalmus atau Pangasius sutchi) yaitu patin bangkok karena asalnya dari Bangkok (Thailand). Patin jenis ini banyak

dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena ukurannya yang relatif lebih

besar, relatif mudah untuk dibudidayakan, dan memiliki laju perumbuhan

yang lebih cepat jika dibandingkan patin lokal.

3) Pangasius polyuranodo (ikan juaro), Pangasius macronema (ikan rios, riu, lancang), Pangasius micronemus (wakal, rius caring), Pangasius nasutus (pedado) dan Pangasius nieuwenbuissii (ikan lawang) yang penyebarannya hanya di Kalimantan Timur.

4) Patin bocourti yang terdapat di perairan umum di Vietnam dan merupakan

komoditas ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Asia.

2.1.2. Ciri Fisik

Ciri morfologi ikan patin yaitu memiliki kepala yang melebar ke arah

punggung. Mata berukuran sedang pada sisi kepala, lubang hidung relatif besar.

Mulut relatif kecil dan melebar ke samping serta memiliki gigi yang tajam. Ikan

patin berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Panjang

tubuh bisa mencapai lebih dari satu meter. Kepala ikan patin relatif kecil, dengan

mulut terletak di ujung kepala agak di sebelah bawah (merupakan ciri khas

golongan catfish) dan memiliki dua pasang kumis atau antena pendek yang berfungsi sebagai peraba (Prahasta dan Masturi, 2008).

2.1.3. Kandungan Gizi dan Pemanfaatan

Daging ikan patin memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi (protein

65%, lemak 2%, dan kalori 48%). Rasa dagingnya khas, enak, lezat dan gurih.

Ikan patin dinilai lebih aman untuk kesehatan karena kadar kolesterolnya lebih

rendah dibandingkan dengan daging ternak10. Produk olahan patin diantaranya

nugget, empek-empek, dan kerupuk kulit ikan patin.

2.1.4. Sentra Perikanan

Daerah yang merupakan sentra perikanan ikan patin di Indonesia meliputi

Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Daerah Kalimantan yang menjadi sentra

produksi patin yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Daerah Sumatera

yang menjadi sentra produksi patin yaitu Riau, Jambi, Lampung, dan Sumatera

Selatan, sedangkan di Jawa yaitu Jawa Barat11.

2.1.5. Persyaratan Lokasi

Budidaya pembesaran ikan patin dapat dilakukan dengan sistem kolam,

sistem karamba/karamba jaring apung, dan sistem Fence. Jenis kolam yang biasa digunakan yaitu kolam irigasi, kolam tadah hujan, dan kolam rawa. Lokasi

pemasangan karamba bisa di kolam, danau, waduk atau di pinggir sungai dengan

kedalaman tertentu. Pembesaran dengan sistem Fence dilakukan di pinggir sungai atau rawa dengan membuat pagar-pagar keliling yang ditanam di dasar sungai

atau rawa dengan kedalaman tertentu. Perbedaan cara budidaya ini terkait dengan

skala usaha (Prahasta dan Masturi, 2008).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika petani ingin melakukan

pemeliharaan di kolam yaitu12:

1) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan yaitu jenis tanah liat/lempung dan

tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan

tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang/dinding kolam.

2) Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5%

untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi.

11

3) Untuk pemeliharaan larva, kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus

bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun

maupun minyak/limbah pabrik. Suhu air yang baik pada saat penetasan telur

menjadi larva di akuarium yaitu antara 260-280C. Pada daerah-daerah yang

suhu airnya relatif rendah diperlukan heater (pemanas) untuk mencapai suhu optimal yang relatif stabil.

4) Keasaman air berkisar antara 6,5-7.

2.1.6. Pedoman Teknis Budidaya

Budidaya ikan patin meliputi beberapa kegiatan, secara garis besar dibagi

menjadi dua kegiatan yaitu pembenihan dan pembesaran13. Kegiatan pembenihan

merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhir

dari kegiatan pembenihan berupa benih berukuran tertentu, yang umumnya

merupakan benih selepas masa pendederan. Secara garis besar usaha pembenihan

ikan patin meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pemilihan calon induk

siap pijah (2) persiapan hormon perangsang (3) kawin suntik (induced breeding) (4) pengurutan (striping) (5) penetasan telur (6) perawatan larva (7) pendederan dan (8) pemanenan. Sementara kegiatan pembesaran merupakan upaya

membesarkan benih sampai dewasa untuk kemudian dijual.

2.1.7. Pakan Patin

Pakan merupakan kebutuhan primer untuk mempercepat pertumbuhan

ikan. Ikan patin termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang lahap mengonsumsi

pakan. Pakan ikan patin terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan

buatan (Prahasta dan Masturi, 2008).

1) Pakan Alami

Pakan alami mengandung komposisi gizi yang baik diantaranya protein,

lemak, karbohidrat, dan mineral. Pakan alami seperti infori, dapnia, dan artemia,

dan cacing sutra (Tubifex) dibutuhkan dalam proses pembenihan karena pakan dapat bergerak aktif dan merangsang larva ikan untuk memakannya. Selain itu,

ukurannya yang sangat kecil sesuai dengan ukuran mulut larva.

2) Pakan Buatan

Pakan buatan berbentuk pelet, bisa berupa pelet buatan pabrik maupun

buatan sendiri yang dibuat dari campuran ikan asin, dedak, ampas tahu, dan

lain-lain. Ada dua cara pembuatan pakan ramuan sendiri yaitu dengan direbus lebih

dahulu dan tanpa direbus.

2.1.8. Hama dan Penyakit

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam dunia agribisnis perikanan

adalah hama dan penyakit yang menyerang ikan. Hama dan penyakit tersebut bisa

diatasi tapi tidak jarang pula yang menyebabkan kematian ikan secara massal.

Berikut adalah beberapa hama dan penyakit yang sering terdapat pada ikan patin

(Prahasta dan Masturi,2008):

1) Hama

Hama yang mengganggu diantaranya yaitu predator dan kompetitor. Pada

pembesaran ikan patin di jaring apung, sistem sekat, dan karamba, hama yang

mungkin menyerang antara lain lingsang, kura-kura, biawak, ular air, dan burung.

Karamba yang ditanam di dasar perairan relatif aman dari serangan hama. Pada

pembesaran ikan patin di jala apung (sistem sangkar) ada hama berupa ikan buntal

masuk kedalam wadah budidaya akan menjadi pesaing ikan patin dalam hal

mencari makan dan memperoleh oksigen.

2) Penyakit

a) Penyakit Parasit

Penyakit white spot (bintik putih) disebabkan oleh parasit dari bangsa protozoa dari jenis Ichthyoptirus Multifilis Foquet. Penyakit ini menyerang benih berumur 1-6 minggu. Ciri-ciri : adanya bintik-bintik putih di lapisan lendir kulit,

sirip, dan lapisan insang. Penyakit ini menyebabkan kematian benih secara masal.

b) Penyakit Jamur

Penyakit jamur biasanya terjadi akibat adanya luka pada badan ikan.

Penyebab penyakit jamur adalah Saprolegnia sp. dan Achlya sp. Pada kondisi air yang jelek, kemungkinan patin terserang jamur lebih besar. Ciri-ciri ikan patin

yang terserang jamur adalah luka di bagian tubuh, terutama pada tutup insang,

sirip, dan bagian punggung. Bagian-bagian tersebut ditumbuhi benang-benang

halus seperti kapas berwarna putih hingga kecoklatan.

c) Penyakit Bakteri

Bakteri yang sering menyerang patin yaitu Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp. Ikan yang terserang akan mengalami pendarahan pada bagian tubuh terutama di bagian dada, perut, danpangkal sirip. Gejalanya lendir di tubuh

ikan berkurang dan terasa kasar saat diraba. Penyakit akibat bakteri mudah

menular, sehingga ikan yang terserang dan keadaannya cukup parah harus segera

dimusnahkan. Sementara yang terinfeksi tetapi belum parah dapat dicoba dengan

d) Penyakit Noninfeksi (Keracunan dan Kurang Gizi)

Keracunan disebabkan oleh banyak faktor seperti pada pemberian pakan

yang berjamur dan berkuman atau karena pencemaran lingkungan perairan. Gejala

keracunan yaitu ikan akan lemah, berenang tersengal-sengal di permukaan air.

Pada kasus keracunan yang berbahaya, ikan berenang terbalik dan mati.

Penyakit noninfeksi lainnya disebabkan karena kurang gizi. Gejala yang

sering timbul adalah kurangnya nafsu makan terutama pada musim kemarau. Ikan

tampak kurus dan kepala terlihat lebih besar tidak seimbang dengan ukuran tubuh,

kurang lincah, dan berkembang tidak normal.

2.1.9. Pemasaran

Ikan patin dikenal sebagai komoditas yang berprospek cerah karena

memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin

mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya

(Prahasta dan Masturi, 2008). Walaupun permintaan di tingkal pasaran lokal akan

ikan patin dan ikan air tawar lainnya selalu mengalami pasang surut, namun

dilihat dari jumlah hasil penjualan secara rata-rata selalu mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun. Apabila pasaran lokal ikan patin mengalami kelesuan, maka akan

sangat berpengaruh terhadap harga jual baik di tingkat petani maupun di tingkat

grosir di pasar ikan. Di luar hal tersebut, penjualan benih ikan patin dapat

dikatakan hampir tak ada masalah, prospeknya cukup baik. Selain adanya potensi

pendukung dan faktor permintaan komoditas perikanan untuk pasaran lokal, maka

sektor perikanan merupakan salah satu peluang usaha bisnis yang cerah14.

2.1.10.Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Ikan Patin

Industri akuakultur saat ini menjadi salah satu andalan masyarakat dunia,

karena selain bergizi tinggi, juga sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi.

Kebutuhan pasar akan produk akuakultur pun meningkat sejalan dengan turunnya

produksi ikan hasil tangkapan dan meningkatnya jumlah populasi dunia yang

mulai sadar pentingnya makan ikan untuk menjaga kesehatan. Direktur Pemasaran

Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(P2HP) Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) Saadullah Muhdi mengatakan

bahwa salah satu tantangan yang dihadapi yaitu banyaknya produk impor. Di

samping itu, kontinuitas pasokan ikan juga menjadi kendala tersendiri15.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketersediaan

pasokan baik untuk domestik maupun ekspor yaitu (1) pengadaan benih unggul

yang disertai ketersediaan pasar (2) menciptakan sinergitas yang erat antara

swasta, masyarakat, dan pemerintah, termasuk melalui kelembagaan lokal yang

berkewajiban memonitoring produksi kelompok pembudidaya, mengumpulkan

hasil produksi, dan mengatur transportasi produk, dan (3) ketersediaan pakan yang

murah. Ketersediaan pasar dan kelembagaan lokal terkait dengan pendapatan

petani ikan. Harga ikan berfluktuasi tergantung permintaan. Adanya pasar dan

kelembagaan lokal berperan dalam penciptaan harga yang stabil karena petani

ikan harus mendapatkan pendapatan yang pasti, salah satunya dengan kestabilan

harga16.

Kaitannya dengan pakan, harga pakan pabrik menjadi kendala yang lain.

Industri pakan ikan dan udang akan menurun akibat pemberlakuan pajak

15

pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pakan maupun pakan itu sendiri. Bahan

baku pakan berupa bungkil dan kedelai serta tepung ikan masih impor. Kebutuhan

impor yang tinggi menyebabkan harga pakan tidak kompetitif. Karena itulah

diperlukan langkah untuk menurunkan harga pakan ikan sehingga bisa

menurunkan biaya produksi17.

2.2. Kajian Penelitian terdahulu

Policy Analysis Matrix (PAM) merupakan metode yang diperkenalkan oleh Eric A. Monke dan Scott E. Pearson pada tahun 1989 yang merupakan

penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya dalam menganalisis keunggulan

komparatif, kompetitif, dan dampak kebijakan pemerintah. Metode ini telah

banyak digunakan dalam penelitian-penelitian untuk menganalisis kebijakan

pemerintah terhadap suatu komoditas. Penelitian-penelitian terdahulu yang

menghitung keunggulan komparatif, kompetitif, dan dampak kebijakan

pemerintah terhadap suatu komoditas antara lain telah dilakukan oleh Rina

Oktaviani (1991), Eka Kaysmir (1994), dan Dewi Gustiani (2004).

Rina Oktaviani melakukan penelitian mengenai efisiensi ekonomi dan

dampak kebijakan insentif pertanian pada produksi komoditas pangan di

Indonesia yaitu padi (1984 dan 1989), jagung (1984 dan 1989), dan ubi kayu

(1984). Daerah penelitian meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan dengan pertimbangan

bahwa keenam daerah tersebut merupakan penghasil pangan utama. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara finansial, pada tahun 1984 padi lebih

efisien ditanam di Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 1989 lebih efisien

ditanam di Lampung. Secara ekonomi, padi lebih efisien ditanam di Lampung

(1984) dan Sulawesi Selatan (1989). Komoditas jagung secara finansial dan

ekonomi memiliki efisiensi tertinggi di Lampung baik pada tahun 1984 maupun

1989. Demikian pula dengan ubi kayu, memiliki efisiensi finansial dan ekonomi

tertinggi di Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Eka Kasymir meneliti mengenai keunggulan komparatif dan dampak

kebijakan pada komoditas kopi dan lada pada tahun 1992 di wilayah Kabupaten

Lampung Barat, Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

komoditas kopi dan lada (biji kering asalan di tingkat petani, kopi biji grade IV, dan lada mutu ASTA di tingkat eksportir) berdasar harga tahun 1991, secara

finansial hanya komoditas kopi yang layak diusahakan. Secara ekonomi, kedua

komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif terutama bagi komoditas lada.

Dewi Gustiani meneliti keunggulan kompetitif dan komparatif dari

komoditas kain tenun sutera alam hasil produksi Kabupaten Garut. Penelitiannya

menunjukkan bahwa komoditas kain tenun sutera alam tersebut memiliki

keunggulan kompetitif dan komparatif. Hal ini dilihat dari nilai PCR dan DCR

yang lebih kecil dari satu yaitu masing-masing sebesar 0,95 dan 0,53. Analisis

sensitivitas juga dilakukan dalam penelitian tersebut. Hasilnya menunjukkan

bahwa pengusahaan kain tenun sutera alam memiliki stabilitas yang cukup tinggi

terhadap perubahan harga output, upah tenaga kerja, harga BBM, nilai tukar

III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis terdiri dari dua hal. Pertama, kebijakan

pemerintah terhadap output dan input. Kedua, konsep keunggulan komparatif dan

kompetitif dalam hubungannya dengan perdagangan.

3.1.1. Kebijakan Pemerintah

Intervensi pemerintah terhadap suatu komoditas antara lain berupa

kebijakan harga dan kebijakan perdagangan. Kebijakan tersebut menimbulkan

perbedaan harga pada input dan output pada kondisi finansial dan ekonomi.

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap komoditas digambarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas

Instrumen Dampak terhadap produsen Dampak terhadap konsumen

Kebijakan subsidi: a. Pada barang impor

(S+PI; S-PI) b. Pada barang ekspor

(S+PE; S-PE)

Subsidi kepada konsumen

a. Pada barang impor (S+CI; S-CI) pasar domestik

b. Pada barang ekspor (S+CE; S-CE) pasar domestik ekspor (TCE) mengubah harga domestik

Keterangan:

S : Kebijakan Subsidi

T : Kebijakan Perdagangan

PE : Produsen Barang Orientasi Ekspor PI : Produsen Barang Substitusi Impor CE : Konsumen Barang Orientasi Ekspor CI : Konsumen Barang Substitusi Impor TCE : Hambatan Barang Ekspor

TPI : Hambatan Barang Impor

Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Berdasarkan Tabel 8, kebijakan harga dapat dibedakan dalam tiga kriteria

yaitu tipe instrumen, penerimaan atau keuntungan yang diperoleh (produsen dan

konsumen), dan tipe komoditas (impor atau ekspor). Pelaksanaan dari kebijakan

1) Tipe Instrumen

Dibedakan pengertian antara subsidi dan kebijakan perdagangan dalam

tipe instrumen ini. Menurut Salvatore (1997), subsidi adalah pembayaran dari

atau untuk pemerintah. Pajak atau subsidi negatif merupakan pembayaran kepada

pemerintah, sedangkan pembayaran dari pemerintah disebut subsidi positif. Efek

dan tujuan subsidi yaitu menciptakan harga domestik yang berbeda dengan harga

dunia, kadang-kadang kebijakan menciptakan harga domestik yang terpisah antara

konsumen dan produsen.

Kebijakan perdagangan adalah suatu pembatasan terhadap barang impor

atau ekspor (Monke dan Pearson, 1989). Pembatasan dapat berupa pajak

perdagangan atau pun kuota perdagangan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi

jumlah perdagangan internasional dan untuk menciptakan perbedaan harga di

pasar internasional dengan harga domestik. Kebijakan ekspor bertujuan untuk

melindungi konsumen dalam negeri karena harga domestik yang lebih rendah

dibandingkan harga dunia. Kebijakan impor dilakukan untuk melindungi

produsen karena harga di pasar dunia lebih murah dibandingkan harga domestik.

Pada subsidi terdapat delapan tipe yaitu S+PI, PI, S+PE, PE, S+CI,

S-CI, S+CE, dan S-CE, sedangkan pada kebijakan perdagangan hanya ada dua tipe

dasar yaitu TPI dan TPE. Subsidi positif yang diterapkan kepada produsen

maupun konsumen akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih

tinggi dan pada konsumen menjadi lebih rendah. Kondisi ini lebih baik

dibandingkan saat sebelum adanya kebijakan subsidi positif. Subsidi negatif akan

konsumen menjadi lebih tinggi. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan saat

sebelum adanya kebijakan subsidi negatif.

2) Kelompok Penerimaan

Klasifikasi kelompok penerimaan adalah kebijakan yang dikenakan pada

produsen dan konsumen. Subsidi atau kebijakan perdagangan mengakibatkan

terjadinya transfer di antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Anggaran

pemerintah tidak dibayarkan seluruhnya untuk transfer, hal ini mengakibatkan

produsen mengalami keuntungan dan konsumen mengalami kerugian. Akan

tetapi, dengan adanya transfer yang diikuti efisiensi ekonomi yang hilang akan

menyebabkan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari kerugian yang diterima.

3) Tipe Komoditas

Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan harga barang impor dan

ekspor. Jika tidak ada kebijakan ini, maka harga domestik sama dengan harga

dunia, dimana untuk ekspor digunakan harga fob (free on board) dan untuk impor digunakan harga cif (cost freight and insurance). Adanya kebijakan komoditas menyebabkan harga domestik berbeda dengan harga fob dan cif.

3.1.1.1. Kebijakan Pemerintah terhadap Output

Kebijakan yang ditetapkan pada output dapat berupa kebijakan subsidi

(subsidi positif dan negatif) dan kebijakan hambatan perdagangan. Kebijakan

subsidi produsen barang sustitusi impor (S+PI) akan menguntungkan bagi

produsen lokal barang substitusi impor karena dengan adanya kebijakan subsidi

bagi produsen barang substitusi impor, penerimaan produsen lokal akan

menguntungkan konsumen barang substitusi impor. Kebijakan subsidi positif baik

pada barang ekspor maupun impor ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 hanya untuk dampak subsidi positif, sedangkan untuk subsidi

negatif adalah kebalikannya. Gambar (a) menunjukkan subsidi positif untuk

produsen pada barang impor di mana harga yang diterima produsen lebih tinggi

dari harga dunia. Hal ini mengakibatkan output produksi dalam negeri meningkat

dari Q1 ke Q2 sedangkan konsumsi tetap di Q3. Subsidi ini mengakibatkan jumlah

impor turun dari Q3 - Q1 menjadi Q3 - Q2. Tingkat subsidi peroutput sebesar (Pd -

Pw) pada output Q2, maka transfer total dari pemerintah ke produsen sebesar Q2

(Pd - Pw) atau PdABPw. Pembiayaan ini akan menghilangkan efisiensi ekonomi

karena pemerintah memilih untuk tidak mengalokasikan sumberdaya pada harga

dunia (Pw). Subsidi mengakibatkan barang yang sebelumnya diimpor menjadi

diproduksi sendiri dengan biaya yang dikorbankan Q1CAQ2, sedangkan

opportunity cost jika barang tersebut dimpor adalah sebesar Q1CBQ2 sehingga

efisiensi yang hilang sebesar CAB.

Gambar (c) menunjukkan subsidi positif pada konsumen untuk output

yang diimpor. Kebijakan subsidi sebesar Pw - Pd mengakibatkan produksi turun

dari Q1 ke Q2 dan konsumsi naik dari Q3 ke Q4 sehingga impor meningkat dari

Q3 - Q1 menjadi Q4 - Q2. Transfer yang terjadi terdiri dari dua bagian yaitu transfer

dari pemerintah ke konsumen sebesar ADEB dan transfer dari produsen kepada

konsumen sebesar PwABPd. Dengan demikian kehilangan efisiensi ekonomi

terjadi baik pada produksi maupun konsumsi. Di sisi produksi turunnya output

dari Q1 ke Q2 mengakibatkan terjadinya kehilangan pendapatan sebesar Pw (Q1 -

Q2BCQ1 sehingga efisiensi ekonomi yang hilang sebesar ACB. Dilihat pada sisi

konsumsi, opportunity cost dari peningkatan konsumsi adalah Pw (Q4 - Q3) atau

Q3FDQ4, sedangkan kemampuan membayar konsumen sebesar Q3FEQ4 sehingga

efisiensi yang hilang sebesar FDE.

P

S+ PI : Subsidi kepada produsen untuk barang impor S+ PE : Subsidi kepada produsen untuk barang ekspor S+ CI : Subsidi kepada konsumen untuk barang impor S+ CE : Subsidi kepada konsumen untuk barang ekspor Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Selain kebijakan subsidi pada output, pemerintah juga memberlakukan

kebijakan restriksi (hambatan) perdagangan pada barang-barang impor. Hal

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar (a) menunjukkan adanya hambatan

tarif pada barang impor di mana terdapat tarif sebesar Pd - Pw sehingga

menaikkan harga di dalam negeri baik untuk produsen maupun konsumen. Output

domestik meningkat dari Q1 ke Q2 dan konsumsi turun dari Q4 ke Q3. Dengan

demikian impor turun dari Q4 - Q1 menjadi Q3 - Q2. Terdapat transfer penerimaan

dari konsumen sebesar PdABPw yaitu kepada produsen sebesar PdDEPw dan

kepada pemerintah sebesar EDAB. Efisiensi ekonomi yang hilang dari konsumen

adalah perbedaan antara opportunity cost konsumen dalam mengubah konsumsi sebesar Q4BCQ3 dengan kemampuan membayar yang sama Q3ACQ4 sehingga

didapatkan efisiensi ekonomi yang hilang pada konsumen sebesar ABC dan pada K

TPI : Hambatan perdagangan pada produsen untuk barang impor TCE : Hambatan perdagangan pada konsumen untuk barang impor Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Gambar (b) menunjukkan pada situasi perdagangan bebas harga yang

diterima oleh produsen output dan konsumen dalam negeri sama dengan harga

dunia yaitu sebesar Pw. Dengan tingkat harga sebesar Pw, output yang dihasilkan

produsen adalah sebesar Q4 dan konsumsi sebesar Q1, sehingga terjadi ekses

suplai di dalam negeri sebesar segitiga BHJ. Terjadinya ekses suplai tersebut

membuat output yang dihasilkan harus diekspor ke luar negeri yaitu sebesar

Q4 - Q1. Besarnya surplus konsumen adalah ABPw, sedangkan surplus produsen

sebesar PwHK.

Adanya subsidi negatif pada produsen output (NPCO negatif),

mengakibatkan perubahan harga dalam negeri yaitu harga yang diterima produsen

dan konsumen (harga finansial) menjadi lebih rendah dari harga pasar dunia

(Pd < Pw). Dengan tingkat harga sebesar ini, mengakibatkan konsumsi dalam

negeri meningkat dari Q1 menjadi Q2, penurunan produksi dari Q4 menjadi Q3,

penurunan ekspor dari Q4 – Q1 menjadi Q3 - Q2, terjadi perubahan surplus

produsen yaitu sebesar PwHGPd, perubahan surplus konsumen sebesar PdEBPw,

dan besarnya transfer output atau transfer pajak kepada pemerintah sebesar

DFGE. Efisiensi ekonomi yang hilang adalah sebesar BDE dan FGH yang

merupakan kesempatan yang hilang dari produsen untuk memperoleh keuntungan

dan juga tidak ditransfer baik kepada konsumen maupun pemerintah.

3.1.1.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Input

Kebijakan terhadap input dapat diterapkan pada input tradable dan input nontradable. Pada kedua input tersebut kebijakan dapat berupa subsidi positif maupun negatif, sedangkan kebijakan hambatan perdagangan tidak diterapkan

yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah terhadap

input ditunjukkan pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, Gambar (a) menunjukkan efek pajak terhadap

input tradable yang digunakan. Pajak pada input menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada tingkat harga output yang sama, output domestik turun

dari Q1 ke Q2 dan kurva suplai (S) bergeser ke atas. Efisiensi ekonomi yang hilang

adalah ABC, yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q1CAQ2

dengan ongkos produksi Q2BCQ1. Gambar (b) menunjukkan dampak subsidi

input mengakibatkan harga input dan biaya produksi lebih rendah sehingga kurva

suplai (S) bergeser ke bawah dan produksi naik dari Q1 ke Q2. Adanya

peningkatan produksi menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan

sumberdaya yaitu sebesar Q1ACQ2 dan meningkatnya penerimaan menjadi

sebesar Q1ABQ2. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produksi adalah ABC yang

merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat

dengan nilai dari output yang meningkat.

Intervensi pemerintah berupa hambatan perdagangan pada input yang

nontradable tidak tampak karena input nontradable hanya diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Intervensi pemerintah adalah subsidi positif dan

subsidi negatif (pajak) yang dapat dijelaskan pada Gambar 4. Pada Gambar (a)

adanya pajak (Pc - Pp) mengakibatkan produk yang dihasilkan turun menjadi Q2.

Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen sebesar DBA dan dari

konsumen sebesar BCA. Gambar (b) menunjukkan adanya subsidi mengakibatkan

produk meningkat dari Q1 ke Q2, harga yang diterima produsen naik menjadi Pp

dilihat dari perbandingan antara peningkatan nilai output dengan meningkatnya

ongkos produksi dan meningkatnya keinginan konsumen untuk membayar.

P Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Gambar 3. Subsidi dan Pajak pada Input

Keterangan:

S- N : Pajak untuk barang nontradable S+ N : Subsidi untuk barang nontradable Sumber : Monke dan Pearson (1989)

3.1.2. Tinjauan Konseptual Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Terkait dengan konsep keunggulan komparatif yaitu kelayakan ekonomi,

dan terkait dengan keunggulan kompetitif yaitu kelayakan finansial. Kelayakan

finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau

individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kelayakan ekonomi menilai suatu

aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah et al., 1978). Secara umum komoditas pertanian memiliki keunggulan komparatif dan

sekaligus keunggulan kompetitif, namun parameter keunggulan komparatif lebih

rendah dibandingkan keunggulan kompetitifnya. Hal ini mengandung makna

bahwa petani membayar harga input produksi lebih tinggi dari yang seharusnya

dan atau menerima harga output lebih rendah dari yang seharusnya. Faktanya

dewasa ini produk pertanian tetap mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dan

akses terhadap pasar internasional karena masalah kualitas, kontinuitas pasokan,

tingginya kerusakan dalam pengangkutan, serta kondisi sosial politik dalam negeri

yang belum kondusif (Saptana et al., 2001).

3.1.2.1.Keunggulan Komparatif

Konsep keunggulan komparatif pertama kali dikemukakan oleh David

Ricardo. Konsep tersebut dikenal dengan nama hukum keunggulan komparatif

(the law of comparative advantage) atau Model Ricardian Ricardo. Menurut beliau, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan

komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara

mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih

murah daripada negara lainnya. Akan tetapi, sekalipun suatu negara mengalami

dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling

menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan

berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang mempunyai

keunggulan komparatif, sebaliknya negara tersebut akan mengimpor komoditas

yang mempunyai kerugian komparatif (Salvatore, 1997).

Teori keunggulan komparatif Ricardian Ricardo kemudian disempurnakan

oleh Harberler (1936) yang mengemukakan konsep keunggulan komparatif

berdasarkan Teori Biaya Imbangan (Opportunity Cost Theory). Harberler menyatakan bahwa biaya dari suatu komoditas adalah jumlah komoditas terbaik

yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumberdaya yang cukup untuk

memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Negara yang memiliki biaya

opportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditas akan memiliki

keunggulan komparatif dalam komoditas tersebut dan memiliki kerugian

komparatif dalam komoditas kedua (Salvatore, 1997).

Teori keunggulan yang lebih modern yaitu teori Heckschser dan Ohlin (1933). Menurut teori H-O, basis terjadinya perdagangan yaitu perbedaan di

dalam pre traderelativecommodityprices, yang dapat disebabkan oleh perbedaan dari faktor endowment, technology, ataupun tastes dari kedua negara yang bersangkutan. Akibat perbedaan tersebut, akan mendorong perbedaan atas biaya

produksi dan atau harganya. Suatu negara akan mengadakan spesialisasi produksi

yang mempunyai faktor produksi relatif melimpah yang berarti biayanya juga

akan murah dan dalam waktu bersamaan negara tersebut akan mengimpor

komoditas yang produksinya memerlukan sumberdaya yang relatif langka dan

3.1.2.2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif pada awalnya dikembangkan oleh Porter pada

tahun 1980 sebagai perluasan dari teori keunggulan komparatif dengan bertitik

tolak dari kenyataan-kenyataan perdagangan internasional. Menurut Porter (1991),

keunggulan perdagangan antar negara di dalam perdagangan internasional secara

spesifik untuk produk-produk tertentu sebenarnya tidak ada. Pada kenyataannya

yang ada yaitu persaingan antar kelompok kecil industri di suatu negara dengan

negara lainnya, bahkan antar kelompok industri yang ada dalam satu negara.

Porter juga mengemukakan tentang tidak adanya korelasi langsung antara dua

faktor produksi (sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia

yang murah) yang dimiliki suatu negara, yang dimanfaatkan menjadi keunggulan

daya saing dalam perdagangan internasional. Keunggulan kompetitif tidak

bergantung pada kondisi alam suatu negara, namun lebih ditekankan pada

produktivitasnya. Porter menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat penting

dalan peningkatan daya saing selain faktor produksi.

Selain itu, menurut Porter, salah satu esensi dari keunggulan kompetitif

adalah bagaimana menciptakan produk atau layanan serta seluruh proses yang

menyertainya sedemikian sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Untuk meraih

keunggulan kompetitif di dalam lingkungan persaingan yang ketat, suatu

perusahaan perlu mengadopsi strategi yang tepat. Ada dua jenis strategi yaitu

3.1.3. Policy Analysis Matrix (Matriks Analisis Kebijakan)

Policy Analysis Matrix merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem

komoditas. Sistem komoditas yang dapat dipengaruhi meliputi empat aktivitas

yaitu (Monke dan Pearson, 1989) : (1) tingkat usaha tani (farm production); (2) penyampaian dari usaha tani ke pengolah; (3) pengolahan; dan (4) pemasaran.

Metode PAM membantu pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah untuk

menelaah tiga isu sentral analisis kebijakan pertanian. Isu pertama berkaitan

dengan apakah sebuah sistem usahatani memiliki dayasaing pada tingkat harga

dan teknologi yang ada, yaitu apakah ada keuntungan pada tingkat harga aktual

(dengan menghitung perbedaan antara harga privat antara sebelum ada kebijakan

dengan sesudah ada kebijakan). Isu kedua yaitu dampak investasi publik (dalam

bentuk pembangunan infrastruktur baru) terhadap tingkat efisiensi sistem

usahatani. Efisiensi dihitung berdasarkan tingkat keuntungan sosial. Isu ke tiga

yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap

tingkat efisiensi sistem usaha tani (Pearson et al., 2005).

Tujuan utama dari metode PAM ada tiga, yaitu pertama memberikan

informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam

ketiga isu di atas. Kedua, menghitung tingkat keuntungan sosial dari sebuah

usahatani. Ketiga, menghitung efek transfer sebagai dampak dari sebuah

kebijakan (dengan membandingkan biaya dan pendapatan).

Input yang digunakan dalam proses produksi pada analisis PAM dapat