KESANTUNAN DENGAN DAYA SEMIOTIKA BAHASA

BERKAMPANYE CALON LEGISLATIFPARTAI GOLONGAN

KARYADI KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA

T E S I S

Oleh:

AWALUDDIN SITORUS NIM: 127009025/LG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KESANTUNAN DENGAN DAYA SEMIOTIKA BAHASA

BERKAMPANYE CALON LEGISLATIFPARTAI GOLONGAN

KARYADI KABUPATEN

LABUHANBATU UTARA

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Linguistik pada Program Pascasarjana

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

Oleh:

AWALUDDIN SITORUS NIM: 127009025/LG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KESANTUNAN DENGAN DAYA SEMIOTIKA BAHASA BERKAMPANYE CALON LEGISLATIF PARTAI

GOLONGAN KARYA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ABSTRAK

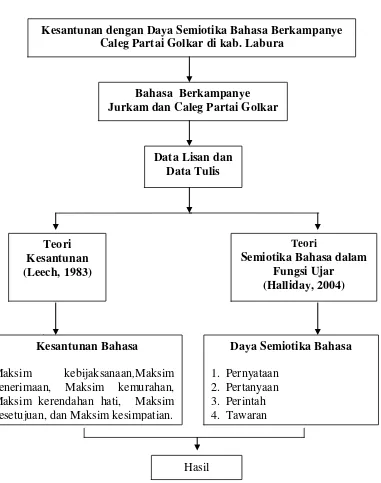

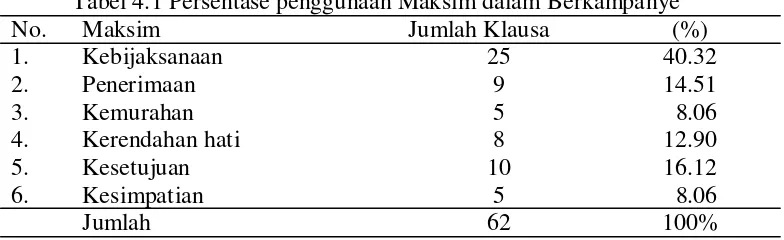

Penelitian ini berjudul Kesantunan dengan Daya Semiotika Bahasa Caleg Partai Golongan Karya di Labuhanbatu Utara. Penelitian ini berupa kajian sebagai bentuk interdisipliner yang mempalajari kesantunan bahasa dan daya semiotika bahasa dalam fungsi ujar dengan menggunakan pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisa kesantunan bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Labuhanbatu Utara dan 2) menganalisa realisasi daya semiotika bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Labuhanbatu Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) teori kesantunan bahasa yang dikemukakan Leech (1983) didasarkan pada maksim yaitu kebijaksanaan, penerimaan, kemurahan, kerendahan hati, kesetujuan, dan kesimpatian dan 2) teori semiotika bahasa dalam fungsi ujar yang dikemukakan Halliday (2004) yaitu pernyataan, pertanyaan, perintah, dan tawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan trianggu lasi. Hasil analisis temuan data penelitian yang direalisasikan ke dalam maksim 62 klausa yaitu maksim kebijaksanaan 40.32%, maksim penerimaan 14.51%, maksim kemurahan 8.06%, maksim kerendahan hati 12.90%, maksim kesetujuan 16.12%, dan maksim kesimpatian 8.06% dan semiotika bahasa yang direalisasikan fungsi ujar sebanyak 103 klausa yaitu pernyataan 37.87%, pertanyaan 19.41%, perintah 28.15%, dan tawaran 14.57%. Hubungan kesantunan bahasa dengan semitotika bahasa terlihat bahwa semua maksim dominan direalisasikan dalam modus deklaratif dan imperatif. Kemudian modus interogatif hanya sebagaian kecil yang dapat merealisasikan maksim. Realisasi daya semiotika bahasa dalam bahwa informasi tidak langsung lebih santun daripada informasi langsung yang dilakukan caleg Partai Golkar kepada masyarakat Labura baik itu bentuk ujaran maupun dalam bentuk semiotika bahasa jargon.

THE POLITENESS WITH SEMIOTIC FORCE OF THE LANGUAGE USED BY THE LEGISLATIVE CANDIDATES OF GOLONGAN

KARYA PARTY IN THEIR CAMPAIGN IN LABUHANBATU UTARA DISTRICT

ABSTRACT

This study entitle politeness of power language semiotics candidates Labuhanbatu Golkar Party in the North. This study is the study as a form of politeness studies interdisciplinary language and semiotics of language in the said function using Systemic Functional Linguistics approach. The purpose of this study is 1) to describe the language of politeness Golkar Party candidates campaigned in North Labuhanbatu and 2) describe the realization of the power of language semiotics Golkar Party candidates campaigned in North Labuhanbatu. The theory used in this study is the theory of politeness language that is based on the maxim that wisdom, acceptance, kindness, humility, of agreement, and sympathy in politeness theory proposed language Leech (1983) and semiotic theory of language in the function said the semiotic theory of language that stated Halliday (2004). The method used in this study is a qualitative method. The results of the data analysis is realized to the maxims is the maxim of wisdom 40.32%, 14:51% acceptance maxim, generosity maxim of 8:06%, 12.90% humility maxims, maxims of agreement 16:12%, and maxims kesimpatian 8:06% of the 156 sentences in the language and semiotics said function is 37.87% statement, question 19:41%, commands 28.15%, and 103% of the bid clause 14:57. The strategy used jurkam and Golkar Party candidates in realizing politeness language with the power of semiotics is the language of politeness maxims candidates campaigned based on language and semiotics of language jargon Politeness celeg shown the Golkar political language through politeness in society is the maxim of the meaning of the statement is more dominant wisdom used orator Golkar Party in the campaign.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A (K),

selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas penyediaan fasilitas pendidikan.

2. Bapak Dr. Syahron Lubis, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara atas penyediaan administrasi untuk kelancaran selama proses perkuliahan.

3. Ibu Prof. Tengku Silvana Sinar, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang sekaligus juga sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan koreksian dalam penyusunan tesis ini.

5. Ibu Dr. Masdiana Lubis, M.Hum., selaku Anggot a Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Bapak Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.dan Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A., selaku penguji atas saran dan kritik yang diberikan.

7. Staf pengajar pada Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S., Dr. Mulyadi, M.Hum., Dr. Eddy Setia, M.Ed., TESP., Dr. Ridwan Hanafiah, M.A., Dr. Gustianingsih, M.Hum., dan Dr. Mahriyuni, M.Hum.

8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Kanan Sitorus dan Ibunda Syafaria Pasaribu yang selalu membantu peneliti baik doa, materi, dan moril yang tidak ternilai harganya.

9. Istri penulis (Hafni Andriani Harahap, S.Si., S.Pd.) dan anak-anak (Nadiyah Nur Amani Puteri Sitorus dan Ratu Sri Boltok Mahajana Sitorus) yang selalu memberi semangat buat penulis.

10. Abangda Syahrul Sitorus, S.H., S.Sos., M.H., dan adinda Ratna Dewi Sitorus, S.H., S.Pd., Muhammad Rezeki Sitorus, S.T., Siti Dermawan Sitorus, S.E. telah memberi bantuan materi dan mendukung terselesainya perkuliahan penulis.

12. Pegawai adminitrasi pada Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah melayani mahasiswa dengan penuh dedikasi dan perhatian.

Penulis menyadari tesis ini banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat kepada seluruh pembaca. Semoga kiranya Tuhan yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin.

Medan, September 2014 Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Dolok Masihul, 05 November 1974 Laki-Laki

Islam

Jl. Santun No. 57-B Medan Menikah

PNS Pemkab. Labuhanbatu Utara

SD Swasta Cinta Kasih Kecamatan Dolok Masihul Lulus Tahun 1987

SMP Negeri 2 Dolok Masihul Lulus Tahun 1989 SMA Tebing Tinggi Tahun Lulus 1993

Fakultas Teknik Elektro Lulus Tahun 1999 Fakultas Sastra USU Lulus Tahun 2000 Fakultas Hukum Lulus Tahun 2006

FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Lulus Tahun 2007

Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan Lulus Tahun 2008 Magister Linguistik USU Lulus 15 September 2014

Riwayat Organisasi

1. Tahun 1995 Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat Fakultas Sastra USU, dan HMI Komisariat Fakultas Sastra USU.

2. Tahun 1996 Sapma Pemuda Pancasila.

3. Tahun 2000 s/d 2005 Wakil Sekretaris LSM Lestari.

4. Tahun 2005 s/d 2010 Sekjen LSM Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah . 5. Tahun 2005 s/d 2008 Wakil Bendahara LSM FKP4KSBK.

6. Tahun 2006 s/d 2010 Wakil Ketua Ikatan Guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris PGRI Provinsi Sumatera Utara.

7. Tahun 2006 s/d 2011 Ketua DPC PGSI Medan Baru .

8. Tahun 2009 s/d 2012 Wakil Ketua Forum Ilmiah Guru Sumatera Utara. 9. Tahun 2011 s/d 2015 Wakil Sekretaris Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah

(IGDA) Provinsi sumatera Utara.

10. Tahun 2010 s/d 2015Sekjen JAS Education Consultan.

DAFTAR ISI DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG………... DAFTAR LAMPIRAN……….

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang ………... 1.2. Batasan Masalah ……… 1.3.Rumusan Masalah ……….. 1.4.Tujuan Penelitian ……….. 1.5.Manfaat Penelitian ………. 1.6. Definisi Istilah………...

BAB IIKAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK 2.1. Kajian Pustaka……….………... 2.1.3. Teori Linguistik Fungsional

Sistemik (LFS)………... 2.2. Kajian yang Relevan………... 2.3. Kerangka Teoretis….. ………

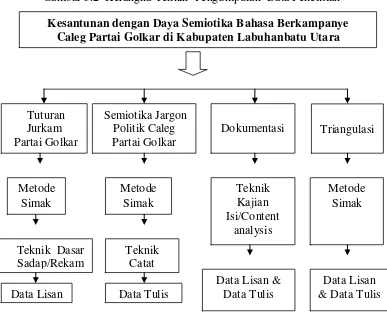

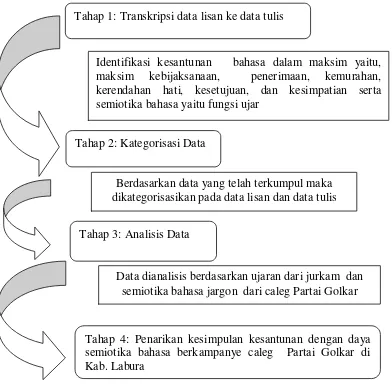

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.. ………. 3.2.Pendekatan dan Metode yang Digunakan……….. 3.3. Data dan Sumber Data ………... 3.4. Instrumen Penelitian………...

3.5. Teknik Pengumpulan Data ……… 3.6. Teknik Analisis Data ……….

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian…..……….. 4.2. Kesantunan Bahasa Berkampanye

Caleg Partai Golkar di Kabupaten

Labuhanbatu Utara……….. 4.3. Daya Semiotika Bahasa Berkampanye

Caleg Partai Golkar di Kabuapten

Labuhanbatu Utara Melalui Fungsi Ujaran... 4.4. Pembahasan……….………...

4.4.1 Realisasi Kesantunan dengan

Daya Semiotika Fungsi Ujar………

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan .……….……….. 5.2 Saran ………..

DAFTAR PUSTAKA

64 64 68

72

73

91 126 126

134 135

KESANTUNAN DENGAN DAYA SEMIOTIKA BAHASA BERKAMPANYE CALON LEGISLATIF PARTAI

GOLONGAN KARYA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kesantunan dengan Daya Semiotika Bahasa Caleg Partai Golongan Karya di Labuhanbatu Utara. Penelitian ini berupa kajian sebagai bentuk interdisipliner yang mempalajari kesantunan bahasa dan daya semiotika bahasa dalam fungsi ujar dengan menggunakan pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisa kesantunan bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Labuhanbatu Utara dan 2) menganalisa realisasi daya semiotika bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Labuhanbatu Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) teori kesantunan bahasa yang dikemukakan Leech (1983) didasarkan pada maksim yaitu kebijaksanaan, penerimaan, kemurahan, kerendahan hati, kesetujuan, dan kesimpatian dan 2) teori semiotika bahasa dalam fungsi ujar yang dikemukakan Halliday (2004) yaitu pernyataan, pertanyaan, perintah, dan tawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan trianggu lasi. Hasil analisis temuan data penelitian yang direalisasikan ke dalam maksim 62 klausa yaitu maksim kebijaksanaan 40.32%, maksim penerimaan 14.51%, maksim kemurahan 8.06%, maksim kerendahan hati 12.90%, maksim kesetujuan 16.12%, dan maksim kesimpatian 8.06% dan semiotika bahasa yang direalisasikan fungsi ujar sebanyak 103 klausa yaitu pernyataan 37.87%, pertanyaan 19.41%, perintah 28.15%, dan tawaran 14.57%. Hubungan kesantunan bahasa dengan semitotika bahasa terlihat bahwa semua maksim dominan direalisasikan dalam modus deklaratif dan imperatif. Kemudian modus interogatif hanya sebagaian kecil yang dapat merealisasikan maksim. Realisasi daya semiotika bahasa dalam bahwa informasi tidak langsung lebih santun daripada informasi langsung yang dilakukan caleg Partai Golkar kepada masyarakat Labura baik itu bentuk ujaran maupun dalam bentuk semiotika bahasa jargon.

THE POLITENESS WITH SEMIOTIC FORCE OF THE LANGUAGE USED BY THE LEGISLATIVE CANDIDATES OF GOLONGAN

KARYA PARTY IN THEIR CAMPAIGN IN LABUHANBATU UTARA DISTRICT

ABSTRACT

This study entitle politeness of power language semiotics candidates Labuhanbatu Golkar Party in the North. This study is the study as a form of politeness studies interdisciplinary language and semiotics of language in the said function using Systemic Functional Linguistics approach. The purpose of this study is 1) to describe the language of politeness Golkar Party candidates campaigned in North Labuhanbatu and 2) describe the realization of the power of language semiotics Golkar Party candidates campaigned in North Labuhanbatu. The theory used in this study is the theory of politeness language that is based on the maxim that wisdom, acceptance, kindness, humility, of agreement, and sympathy in politeness theory proposed language Leech (1983) and semiotic theory of language in the function said the semiotic theory of language that stated Halliday (2004). The method used in this study is a qualitative method. The results of the data analysis is realized to the maxims is the maxim of wisdom 40.32%, 14:51% acceptance maxim, generosity maxim of 8:06%, 12.90% humility maxims, maxims of agreement 16:12%, and maxims kesimpatian 8:06% of the 156 sentences in the language and semiotics said function is 37.87% statement, question 19:41%, commands 28.15%, and 103% of the bid clause 14:57. The strategy used jurkam and Golkar Party candidates in realizing politeness language with the power of semiotics is the language of politeness maxims candidates campaigned based on language and semiotics of language jargon Politeness celeg shown the Golkar political language through politeness in society is the maxim of the meaning of the statement is more dominant wisdom used orator Golkar Party in the campaign.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, teknologi, olahraga, sosial budaya, maritime, dan kesehatan. Hal ini menjadi sorotan dan menarik pada bidang politik khususnya terkait dengan kampanye yang dilakukan partai politik.

Partai politik dalam pemilihan umum (pemilu) melakukan kampanye karena bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye politik dalam pemilu dilaksanakan di Indonesia sekali lima tahun yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia.

Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk menyuarakan isi hati nurani secara langsung, bebas, dan rahasia. Kampanye berdasarkan definisinya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:498).

asing, dan hujatan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk yang berkaitan dengan pemilu dalam berkampanye.

Selanjutnya, partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2014 yang legal melakukan kampanye telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat meliputi: (1) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (5) Partai Golongan Karya (Golkar), (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), (7) Partai Demokrat, (8) Partai Amanat Nasional (PAN), (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), (11) Partai Bulan Bintang (PBB), dan (12) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

pemilu tahun 1971 Partai Golkar sebagai pemenang pemilu dan kemenangan tersebut berlangsung sampai tahun 1997 (Arrianie.2010:61-70).

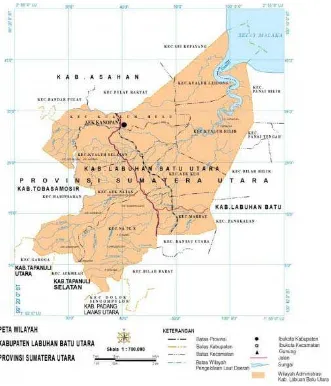

Berdasarkan sejarah partai politik maka peneliti terfokus meneliti Partai Golkar karena (1) lambang dan warna Partai Golkar dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, (2) Bupati Kabupaten Labura merupakan fungsionaris Partai Golkar, (3) Ketua DPRD Kabupaten Labura adalah Partai Golkar, dan (4) Hanya Partai Golkar yang mengadakan kampanye terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Labura.

Untuk mewujudkan pemilu legislatif yang damai dan berintegritas maka KPU Daerah Kabupaten Labura (KPUD Labura) membagi jumlah kursi setiap daerah pemilihan (dapil) yaitu, dapil 1: Kecamatan Kualuh Hulu, tujuh kursi yang diperebutkan oleh 83 orang calon legislatif (caleg)dari dua belas partai politik; dapil 2 Kecamatan Kualuh Selatan, enam kursi yang diperebutkan oleh 72 orang caleg dari dua belas partai politik; dapil 3: Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong, enam kursi yang diperebutkan oleh 69 orang caleg dari dua belas partai politik; dapil 4: Kecamatan Aekkuo danKecamatan Merbau, tujuh kursi yang diperebutkan oleh 78 orang caleg dari dua belas partai politik; dapil 5: Kecamatan Aeknatas dan Kecamatan Nasembilan-Nasepuluh, sembilan kursi yang diperebutkan oleh 103 orang caleg dari dua belas partai politik.

semua dapil, (5) Partai Golkar, jumlah caleg sebanyak 35 orang semua dapil, (6) Partai gerinda, jumlah caleg sebanyak 34 orang semua dapil, (7) Partai Demokrat, jumlah caleg sebanyak 35 orang semua dapil, (8) PAN, jumlah caleg sebanyak 35 orang semua dapil, (9) PPP, jumlah caleg sebanyak 33 orang semua dapil, (10) Partai Hanura, jumlah caleg sebanyak 33 orang semua dapil, (11) PBB, jumlah caleg sebanyak 35 orang semua dapil, dan (12) PKPI, jumlah caleg sebanyak 24 orang semua dapil, maka jumlah total caleg partai politik di Kabupaten Labura sebanyak 408 orang dan disahkan oleh KPUDLabura.

Para caleg yang telah terdaftar di KPUD Kabupaten Labura memiliki nomor urut yang sudah ditentukan oleh masing-masing partai politik. Caleg yang memiliki nomor urut satu belum dapat dipastikan terpilih menjadi anggota legislatif dan begitu juga nomor urut besar belum dapat dipastikan terpilih menjadi anggota legislatif maka caleg yang terpilih menjadi salah satu anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Pemilu No.8 Tahun 2012 adalah suara terbanyak yang dipilih oleh masyarakat.

grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Para caleg Partai Golkar berkampanye dalam pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu dan Paraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2013 tentang Kampanye Partai Politik).

Para caleg Partai Golkar dalam berkampanye harus mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15 Tahun 2013dan UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 karena ada sebagian caleg Partai Golkar dalam berkampanye kurang menonjolkan visi dan misi Partai Golkar kepada masyarakat, baik itu kampanye ujuran juru kampanye (jurkam) maupun berkampanye secara tulis (semiotika bahasa jargon). Dalam hal ini, para caleg Partai Golkar berkampanye melakukan pendekatan kepada masyarakat umumnya dengan berbahasa sopan dan santun menyapa pada saat berkampanye, misalnya caleg menyapa seorang laki-laki tua dengan kata ‘Bapak’ dan bukan dengan kata ‘kamu’. Ketika caleg menyapa yang lebih muda darinya maka lebih tepat disapa dengan kata ‘Adik’ daripada kata ‘Anda’atau ‘Saudara’.

ketersinggungan bahkan kesalahpahaman sehingga dapat memperkecil munculnya konflik dan menciptakan keharmonisan hubungan caleg Partai Golkar dengan masyarakat. Kesantunan berbahasa juga memiliki nilai budaya yang berkaitan dengan ‘kesopanan’, ‘rasa hormat’, ‘sikap yang baik’, ‘ etika berbahasa’, atau ‘perilaku yang pantas’.

Kesantunan berbahasa merupakan bagian cerminan dalam tatacara berkomunikasi yangdirealisasikan melalui bahasa verbal. Bahasa verbal direalisasikan jurkam dan caleg Partai Golkar melalui maksim dan semiotika bahasa dalam fungsi ujar yakni pernyataan, pertanyaan, perintah, dan tawaran.

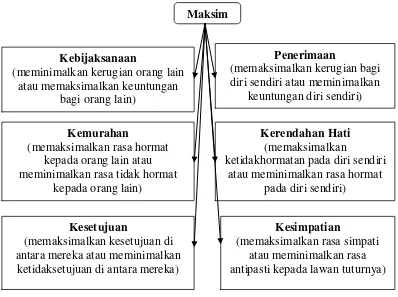

Dalam teori Leech (1983:53) kesantunan berbahasa merupakan ajaran atau kebenaran umum dalam bertindak tutur atau dikatakan maksim yaitu maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatian dalam bertutur sebagai berikut.

Maksim kebijaksanaan harus meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain ketika bertutur, misalnya silahkan datangke TPS tanggal 9 April 2014. Maksim penerimaan harus memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri dalam pertuturan, misalnya “saya akan meminjami Anda dana kampanye”.

hormat pada diri sendiri dalam pertuturan, misalnya “

Selanjutnya, maksim kecocokan harus memaksimalkan kesetujuan di antara penutur dan petutur serta meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka, misalnya kericuhan dalam sidang umum DPR itu sangat memalukan. Maksim kesimpatian harus memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya, misalnya “anak guru berjuang untuk rakyat”.

caleg itu sangat dermawan pada masyarakat”.

Keenam maksim tersebut berkaitan dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Keterkaitan maksim dengan norma sosial dan budaya direalisasikan caleg Partai Golkar dalam berkampanye bagi masyarakat Labura. Realisasi itu sesuai dengan apa yang dikemukakan Halliday (2004:295) bahwa konteks situasi merupakan hubungan antara orang yang berinteraksi disebut pelibat (tenor) berkaitan dengan aktifitas sosial disebut dengan medan (field) berkaitan dengan peran dan fungsi bahasa disebut sarana (mode). Dalam konteks situasi bahwa bahasa merupakan bagian dari sistem semiotika sosial dan hidup dalam konteks sehingga sistem semiotika bahasa bersosialisasi dengan sistem-sistem semiotika lain dan sekaligus juga meminjamkan sistem-sistem antara lain sistem semiotika konteks.

Dalam penelitian ini, istilah semiotika bahasa yaitu, ‘arti’ yang setara dengan petanda berhubungan dengan makna teks pemaknaan semantics, bentuk berhubungan dengan tatabahasa pengataan lexicogrammar, dan ekspresi yang setara dengan penanda berhubungan dengan bunyi, tulisan, dan isyarat. Konteks-konteks tersebut dihubungkan pada kesantunan dengan daya semiotika bahasa berkampanye caleg Partai Golkar karena daya semiotika bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam budaya berkampanye sehingga konteks situasi, budaya, dan ideologi difungsikan oleh caleg Partai Golkar berkampanye kepada masyarakat Labura.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan yaitu (a) pemilu dilaksanakan di Indonesia sekali lima tahun untuk memilih wakil-wakil rakyat, (b) pesta demokrasi yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih, (c) semua jurkam dan caleg Partai Golkar memainkan peranan fungsi bahasa dalam berkampanye baik bentuk lisan maupun tulisan, (d) para caleg saat pemilu ‘perang bahasa’ dan ‘perang semiotika’ untuk menjadi anggota legislatif masa bakti tahun 2014-2019, dan (e) sejauh pengetahuan peneliti bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Labura.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas kesantunan dengan daya semiotika bahasa berkampanye caleg Partai Golkar meliputi: maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesetujuan, maksim kesimpatian, dan semiotika bahasa dalam fungsi ujar yakni pernyataan, pertanyaan, perintah, dan tawaran yang direalisasikan pada deklaratif, imperatif, dan interogatif.

1.3Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesantunan bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis kesantunan bahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Menganalisis daya semiotikabahasa berkampanye calon legislatif Partai Golkar di Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui fungsi ujar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis adalahtemuan penelitian ini memberi kontribusi serta memperkaya khasanah penelitian linguistik sedangkan manfaat praktis adalah penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, pemerhati politik, dan peneliti bahasa. Di samping itu juga, temuan penelitian memberi manfaat praktis kepada jurukampanye partai politik, kepala daerah, dan masyarakat luas ketika dalam berkampanye.

1.6 Definisi Istilah

Agreement : Kesetujuan Approbation : Kemurahan

Bahasa : Sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama

berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.

Berkampanye : Mengadakan kampanye untuk melawan atau mengadakan Aksi dan sebagainya.

atau diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah disampaikan kepada panitia pemilihan. Daya semiotika : Kemampuan verbal untuk melakukan sesuatu

atau bertindak.

Data display : Penyajian data dilakukan dalam uraian singkat Golkar : Partai politik golongan karya.

Interpretant : Tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda

Kesantunan :Kesopansantunan, etiket, tatacara, adat, tatakrama, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kampanye : Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik

atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Korpus : Data-data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitin. Legislatif : Dewan yang berwewenang membuat undang-undang. Maksim : Ketentuan ataukebenaran umum dalam bertindak tutur.

Mode : Sarana

Modesty : Kerendahan hati Nonbiunique : Hubungan satu ke satu Politeness : Kesantunan

Reduksi data : Merangkum pokok dan membuang yang tidak diperlukan

Seme : Penafsiran

Semiotika = semiotik : Ilmu kajian tanda Signifier : Penanda

Sympathy : Kesimpatian Tact : Kebijaksanaan Tenor : Pelibat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK

Pada bab ini dibicarakan kajian pustaka, kerangka teoretis, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual mengenai kesantunan dengan daya semiotika bahasa berkampanye Partai Golkar di Kabupaten Labura.

2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Teori Kesantunan

Kesantunan (politeness) merupakan kesopansantunan, etika, tatacara, adat, tatakrama, atau kebiasaan perilaku dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara berbahasayang ditetapkan dan disepakati oleh masyarakat menjadi prasyarat dalam perilaku sosial. Kesantunan terbagi tiga yaitu kesantunan berpakaian, berbuat, dan berbahasa. Kesantunan berpakaian merupakan etika berpakaian sesuai dengan budaya masyarakat, sedangkan kesantunan berbuat merupakan kesantunan perilaku terhadap orang lain. Namun kesantunan bahasa lebih berkenaan dengan substansi bahasanya yaitu perilaku atau tingkah laku di dalam bertutur (Chaer, 2010:4-5).

Selanjutnya manusia menyatakan bahwa bahasa itu digunakan oleh para penutur untuk berkomunikasi atau berinteraksi dalam suatu tuturan. Bahasa bertutur tersebut merupakan kata (kosa kata), kalimat, ungkapan, majas, dan unsur-unsur suprasegmental sebagai berikut.

pertuturan. Kata-kata ini adalah lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk melambangkan suatu maujud atau suatu keadaan. Konsep yang dilambangkan oleh suatu lambang bunyi itu lazim disebut dengan makna. Lambang bunyi disebut kata karena konsep yang dilambangkanya itu adalah makna. Dengan demikian, semua kata dapat dikatakan memiliki makna, misalnya kata mampus, mati, meninggal, berpulang, dan tutup usia. Kata mati lebih santun daripada kata mampus, kata meninggal lebih santun daripada kata mati, kata berpulang lebih santun daripada kata meninggal, dan kata tutup usia lebih santun daripada kata berpulang.

Yang kedua, bahasa merupakan kalimat atau kalimat-kalimat. Secara tradisional lazimnya kalimat adalah satuan ujaran atau tuturan yang berisi pengertian yang lengkap. Artinya, di dalam kalimat ada bagian yang menyatakan tentang subjek, predikat, dan ada bagian-bagian lain yang melengkapi kedua bagian itu serta modus kalimat yaitu kalimat pernyataan (deklaratif) artinya kalimat yang diujarkan oleh seorang penutur hanya dengan maksud untuk menjadi perhatian saja bagi pendengar atau lawan tutur.

memberi reaksi dalam bentuk tindakan secara fisik. Kalimat seruan (interjektif) artinya kalimat yang diujarkan oleh seorang penutur untuk menyatakan perasaan emosinya dan lawan tutur boleh menanggapi boleh juga tidak.

Yang ketiga, bahasa merupakan ungkapan-ungkapan untuk digunakan dalam pertuturan agar pertuturan itu terasa lebih baik dan banyak ungkapan yang terasa lebih santun daripada sebuah kata yang memiliki konsep makna yang sama dengan makna ungkapan itu, misalnya ungkapan bunting, hamil, mengandung, dan berbadan dua. Artinya ungkapan hamil lebih santun daripada ungkapan bunting, ungkapan mengandung lebih santun daripada ungkapan hamil, dan ungkapan berbadan dua lebih santun daripada ungkapan mengandung.

Selanjutnya, keempat yang disediakan manusia dalam bahasa merupakan majas atau gaya bahasa untuk digunakan dalam pertuturan. Dengan menggunakan majas pertuturan bisa lebih santun untuk mengefektifkan pertuturan. Yang kelima disediakan oleh bahasa merupakan unsur yang berupa bunyi suprasegmental.

Unsur suprasegmental ini berupa tekanan kata atau tekanan kalimat. Nada artinya turun naiknya bunyi, jeda artinya mengenai adanya perhentian bunyi, dan durasi artinya mengenai panjang pendeknya bunyi. Oleh karena itu, di dalam pertuturan unsur suprasegmental sangat perlu diperhatikan karen sebuah kalimat bisa berbeda maknanya apabila intonasi yang berbeda.

kesantunan bahasa terhadap mitra tutur. Pronomina terbagi atas enam jenis yaitu, pronomina orang (personalia), empunya (possessiva), penunjuk (demonstrative), penghubung (relativa), penanya (interrogativa), dan tak tentu (indeterminativa).

Pronomina orang merupakan kata benda yang biasa digunakan untuk menggantikaan pronomina orang. Pronomina orang terbagi tiga kategori sebagai berikut.

(1) Pronomina orang pertama tunggal, guna menyatakan kerendahan diri dipakai kata-kata: hamba, sahaya, patik, dan abdi. Sebaliknya untuk mengungkapkan sesuatu suasana yang agung atau mulia maka kata kami yang sebenarnya dipakai untuk orang pertama jamak dapat pula dipakai untuk menggantikan orang pertama tunggal.

(2) Pronomina orang kedua tunggal yaitu paduka, tuan, yang mulia, paduka yang mulia, saudara, ibu, bapak, dan lain-lain. Semuanya ini digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang kita hadapi jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Kata kamu yang sebenarnya adalah orang kedua jamak dipakai juga untuk menggantikan orang kedua tunggal.

(3) Pronomina orang ketiga dipergunakan juga kata-kata: beliau, sedangkan bagian yang telah meninggal dipakai kata: mendiang, almarhum atau almarhuma.

kata pronomina orang dalam fungsinya sebagai pemilik. Dalam fungsinya sebagai pemilik ini, kata-kata ini mengambil bentuk-bentuk ringkas dan dirangkaikan saja dibelakang kata-kata yang diterangkannya, misalnya kalimat bajuku berasal dari kalimat baju aku.

Pronomina penunjuk merupakan kata-kata yang menunjuk di mana terdapat sesuatu benda. Pronomina penunjuk terbagi tiga jenis yaitu (1) menunjuk sesuatu ditempat pembicara, misalnya kata ini, (2) menunjuk sesuatu ditempat lawan-bicara, misalnya kata itu, dan (3) menunjuk sesuatu ditempat orang ketiga, misalnya kata ana.

Pronomina penghubung merupakan kata yang menghubungkan anak kalimat dengan sesuatu kata benda yang terdapat dalam induk kalimat. Fungsi pronomina penghubung juga menggantikan kata benda yang terdapat dalam induk kalimat serta menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat, misalnya yang lumpuh diusung. Artinya penggunaan kata yang sebenarnya terjadi dari kata ia sebagai penunjuk.

Pronomina penanya merupakan kata yang menanyakan tentang benda, orang, atau sesuatu keadaan, misalnya apa untuk menanyakan benda, siapa untuk menanyakan orang, dan sebagainya. Kemudian pronomina taktentu merupakan kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan benda atau orang dalam keadaan yang tidak tentu atau umum, misalnya masing-masing, seseorang, sesuatu, dan sebagainya.

penggunaan pronomina merupakan salah satu cara dalam mencapai kesantunan bahasa yang potensial digunakan dalam tindak tutur mengungkapkan pesan terhadap mitra tutur. Hal ini sajalan dengan temuan Muhlhausler dan Harre (1990:16) mengatakan bahwa penggunaan pronomina dapat mencerminkan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungan sosialnya dengan orang lain apakah simetris atau nonsimetris. Demikian juga Bowe dan Martin (2007:95) menyatakan bahwa pronomina merupakan penanda bagi identitas personal dalam hubungannya dengan identitas kelompok.

Sejalan dengan uraian di atas, kesantunan bahasa dalam berkampanye mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu interaksi jurkam dan caleg Partai Golkar dengan masyarakat dalam berkampanye. Interaksi berkampanye berkaitan erat dengan norma-norma sosial dan sistem budaya sehingga memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat Labura.

Dengan demikian, peneliti mengkaji penelitian ini merujuk pada teori kesantunan yang dikemukakan oleh beberapa pakar linguistik seperti, Lakoff (1973), Fraser (1978), Brown dan Levinson (1978), Lecch (1983), Pranowo (2009), Austin (1962), dan Gries (1975).

2.1.1.1 Robin Lakoff

scale) artinya melakukan tindakan yang seolah-olah lawan tutur menjadi sama dengan penutur atau dengan kata lain serta lawan tutur merasa senang.

Ketiga bentuk kesantunan bahasa bertutur yang dikemukakan oleh Lakoff dapat disimpulkan sebagai berikut. (a) Tuturan terdengar tidak memaksa atau angkuh. (b) Tuturan memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur. (c) Lawan tutur itu menjadi senang. Hal ini dimanfaatkan oleh jurkam dan caleg Partai Golkar dalam berkampanye untuk menyapaikan visi dan misi.

2.1.1.2Bruce Fraser

Fraser (1978:137) mengatakan bahwa kesantunan bahasa merupakan kesantunan bukan atas dasar kaidah-kaidah, melainkan atas dasar strategi. Kesantunan bahasa berdasarkan strategi yang dikemukakan Fraser sebagai berikut.

(a) Kesantunan tuturan merupakan pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu terdapat pada sebuah tuturan, mungkin saja sebuah tuturan dimaksudkan sebagai tuturan yang santun oleh si penutur, tetapi di telinga lawan tutur, tuturan itu ternyata tidak terdengar santun begitu pula sebaliknya.

Artinya, jurkam caleg memainkan peranan dan fungsi bahasa santun dalam berkampanye berdasarkan kaidah-kaidah kesantunan berbahasa yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk bersedia memilih caleg-celeg Partai Golkar. 2.1.1.3 Brown dan Levinson

Brown dan Levinson (1978:60-63) mengatakan bahwakesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka atau wajah (face), yakni citra diri yang bersifat umum dan selalu ingin dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Nosi muka yang dimaksud merupakan muka negatif dan muka positif. Muka negatif mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu, sedangkan muka positif mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakini diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik, yang menyenangkan, dan patut dihargai.

berkomunikasi dengan masyarakat untuk menghindari ancaman nosi muka, sehingga tujuan penutur menyampaikan pesan atau informasi.

2.1.1.4Geoffrey Leech

Leech(1983:161) dalam Chaer (2010: 56) mengatakan “kesantunan berdasarkanprinsip (politeness principle)yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan, ajaran). Maksim dalam kesantunan bahasa terdiri dari enam jenis yaitu (1) kebijaksanaan (tact); (2) penerimaan (generocity); (3) kemurahan (approbation); (4) kerendahan hati(modesty); (5) kesetujuan (agreement); dan (6) kesimpatian (sympathy).” Maksim-maksim tersebut dijabarkan sebagai berikut. a. Maksim kebijaksanaan (tact maxim)

Maksim kebijaksanaan adalah meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Pengukuran kesantunan berbahasa pada maksim kebijaksanaan didasarkan pada penanda: (a) skala kerugian dan keuntungan diri sendiri yang sebabkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan, (b) dalam ilokusi komisif ditanda i dengan verba ‘berjanji’, ‘bersumpah’, dan ‘mengancam’, (c) memakai modus imperatif, dan (d) ilokusi impositif ditandai dengan verba ‘dapatkah’.

Misalnya:

1 Datang ke TPS tanggal 9 April 2014!

2. Silahkan datangke TPS tanggal 9 April 2014!

3. Sudihlahkiranya Anda berjanji datangke TPS tanggal 9 April 2014! 4. Dapatkah Anda datang ke TPS tanggal 9 April 2014!

Dari contoh diatas, dapat dikatakan bahwa kalimat kelima lebih santun daripada kalimat keempat, kalimat keempat lebih santun dari kalimat ketiga, kalimat ketiga lebih santun daripada kalimat kedua, dan kalimat kedua lebih santun dari kalimat pertama. Kalimat pertama merupakan skala kerugian dan keuntungan diri sendiri yang sebabkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan, kalimat kedua merupakan kalimat memakai modus imperatif, kalimat ketiga merupakan kalimat ilokusi komisif, dan kalimat empat dan lima merupakan kalimat ilokusi impositif. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan: (a) semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula keinginan orang untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya, (b) tuturan yang diutarakan secara tidak langsunglebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung, dan (c) memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah (imperatif).

b. Maksim penerimaan(generocity maxim)

Misalnya:

6. Saya pinjami dana kampanye untuk Anda!

7. Saya bersedia akan meminjami Anda dana kampanye. 8. Ajaklah saya makan dirumah ketua partai!

9. Saya bersumpahmemenangkan Anda menjadi ketua partai.

Kalimat enam dan tujuh merupakan penutur berusaha memaksimalkan kerugian diri sendiri, kalimat kedelapan merupakan kalimat memakai modus imperatif, dan kalimat kesembilan merupakan kalimat ilokusi komisifmemaksimalkan keuntungan untuk orang lain.

c. Maksim kemurahan (approbation maxim)

Maksim kemurahan adalah setiap peserta penutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Pengukuran kesantunan berbahasa pada maksim kemurahandidasarkan pada penanda: (a) bertutur selalu memberi penghargaan kepada orang lain, (b) dalam ilokusi asertifditandai dengan verba ‘mengatakan’, ‘melaporkan’, ‘menyebutkan’ dan, (c) dalam ilokusi ekspresifditandai dengan verba ‘memuji’, ‘mengucapkan terima kasih’, ‘mengritik’, dan ‘menyelak’.

Misalnya:

10. Caleg A: “Pak, aku tadi sudah memulai kampanye perdana untuk Kecamatan Kualuh Hulu.

11. Saya bangga pada bapak karena rakyat mengatakan kesiapan mereka mendukung bapak.

12. Selamat atas keberhasilan Bapak bergabung dengan kami.

Pada kalimat kesepuluh merupakan pemberitahuan yang disampaikan caleg A terhadap rekannya caleg B pada contoh di atas, ditanggapi dengan sangat baik bahkan disertai dengan pujian atau penghargaan oleh caleg B. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam pertuturan itu caleg B berperilaku santun terhadap caleg A, kalimat kesebelas merupakan kalimat ilokusi asertif, dan kalimat keduabelas merupakan kalimat ilokusi ekspresif.

d. Maksim kerendahan hati (modesty maxim)

Maksim kerendahan hatiadalah setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Pengukuran kesantunan berbahasa pada maksim kerendahan hati didasarkan pada penanda: (a) skala ketidaklangsungan, (b) peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan ditandai permintaan maaf, dan (c) dalam ilokusi ekspresifditandai dengan verba ‘memuji’, ‘mengucapkan terima kasih’, ‘mengritik’, dan ‘menyelak’ dan ilokusi asertifditandai dengan verba ‘mengatakan’, ‘melaporkan’, dan ‘menyebutkan’.

Misalnya: 13.

B: Yah, memang sangat dermawan bukan?

Kalimat ketigabelas merupakan kalimat mematuhi prinsip kesantunan karena penutur (A )memuji kebaikan pihak lain atau kalimat ilokusi ekspresif dan ilokusi asertif karena mengatakan respon kepada lawan tutur (B) juga memuji orang yang dibicarakan.

e. Maksim kesetujuan(agreement maxim)

Maksim kesetujuanadalah setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Pengukuran kesantunan berbahasa pada maksim kesetujuandidasarkan pada penanda: (a) peserta tutur saling membina kecocokan atau kesetujuan di dalam kegiatan bertutur dan ditandai dengan kalimat ucapan selamat, dan (b) dalam ilokusi asertif ditandai dengan verba ‘mengatakan’, ‘melaporkan’, dan ‘menyebutkan’.

Misalnya:

12. A: Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat memalukan. B: Ya, memang!

13. A: Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat memalukan. B: Ah, tidak apa-apa. Itulah dinamikanya demokrasi.

Tuturan (12 B) lebih santun dibandingkan (13 B) karena (13 B) memaksimalkan ketidaksetujuan dengan pernyataan A, namun, bukan berarti orang harus senantiasa setuju dengan pendapat atau pertanyaan lawan tuturnya, ia dapat membuat pernyataan yang mengandung ketidaksetujuan persial (partial agreement) seperti tampak pada pertuturan (14) dan (15) sebagai berikut:

B: Memang tapi itu hanya melibatkan beberapa anggota DPR saja. 15. A: Semua partai memperjuangkan nasib rakyat luar biasa bukan? B: Ya, memang, tetapi rakyat yang mendukung partainya.

Pertuturan (14) dan (15) terasa lebih santun dari pada pertuturan (13) karena ketidaksetujuan B tidak dinyatakan secara total, tetapi secara parsial sehingga tidak terkesan bahwa B adalah orang yang sombong.

f. Maksim kesimpatian (sympathy maxim)

Maksim kesimpatian adalah semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Jika lawan tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagian, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah, penutur sepantasnya menyampaikan rasa duka atau belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Pengukuran kesantunan berbahasa pada maksim kesetujuandidasarkan pada penanda: (a) memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan (b) dalam ilokusi asertif ditandai dengan verba ‘mengatakan’, ‘melaporkan’, dan ‘menyebutkan’.

Misalnya:

16.A: Anak guru berjuang untuk rakyat.

B: Selamat ya, Anda memang orang hebat.

17.A: Aku tidak terpilih jading anggota legislatif, padahal uangku sudah banyak keluar.

Pertuturan (16) dan (17) cukup santun karena si penutur mematuhi maksim kesimpatian, yakni memaksimalkan rasa simpati pada lawan tuturnya yang mendapat kebahagiaan, namun (17) rasa kedukaan.Selanjutnya keenam maksim itu disusun dalan suatu bangan seperti di bawah ini.

Gambar 2.1 Kesantunan bahasa dalam maksim

Leech menjabarkan kesantunan berbahasa berdasarkan maksim kemudian Leech (1983:209-218) juga membagi lima skala pengukur kesantunan berbahasa yang didasarkan pada setiap maksim impersonalnya. Kelima skala itu dijabarkan sebagai berikut di bawah ini.

Maksim

Kebijaksanaan

(meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan

bagi orang lain)

Kemurahan

(memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa tidak hormat

kepada orang lain)

Kerendahan Hati (memaksimalkan

ketidakhormatan pada diri sendiri atau meminimalkan rasa hormat

pada diri sendiri)

Kesetujuan

(memaksimalkan kesetujuan di antara mereka atau meminimalkan

ketidaksetujuan di antara mereka)

Penerimaan

(memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri atau meminimalkan

keuntungan diri sendiri)

Kesimpatian

(a) Skala kerugian dan keuntungan (cost-benefit scale)

Skala kerugian dan keuntungan merujuk pada besar kecilnya biaya dan keuntungan yang disebabkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Kalau tuturan itu semakin merugikan penutur, maka dianggap semakin santunlah tuturan itu. Namun, kalau dilihat dari pihak lawan tutur, tuturan itu dianggap tidak santun. Sebaliknya, kalau tuturan itu semakin merugikan lawan tutur, maka tuturan itu dianggap santun.

Skala ini digunakan untuk “menghitung biaya dan keuntungan untuk melakukan tindakan (seperti yang ditunjukan oleh daya ilokusi tindak tutur) dalam kaitannya dengan penutur dan lawan tutur”. Skala ini menjelaskan mengapa, walaupun sama-sama bermodus imperatif (intonasinya sama). Misalnya (1) bersihkan baleho saya! dan (2) mari kita dukung saudara kita!

(b) Skala pilihan (optionality scale)

Skala pilihan mengacu pada banyak atau sedikitnya pilihan (option) yang disampaikan penutur kepada lawan tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin banyak pilihan dan keleluasaan dalam petuturan itu, maka dianggap semakin santunlah penuturan itu. Sebaliknya kalau tuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan bagi si penutur dan lawan tutur, maka tuturan itu tidak santun. Misalnya (1) pindahkan kotak ini, (2) kalau tidak lelah pindahkan kotak ini, dan (3) kalau tidak lelah dan ada waktu, pindahkan kotak ini; itu kalau kamu mau dan tidak keberatan.

(c) Skala ketidaklangsungan (indirectness scale)

Skala ketidaklangsungan merujuk kepada peringkat langsung atau tidak langsugnya “maksud” sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Sebaliknya, semakin tidak langsung, maksud sebuah tuturan akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Misalnya (1) jelaskan persoalannya, (2) saya ingin Saudara menjelaskan persoalannya, dan (3) berkerberatankah Saudara lebih menjelaskan persoalannya. (d) Skala keotoritasan (anthority scale)

Skala keotoritasan merujuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan lawan tutur yang terlibat dalam suatu pertuturan. Semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dan lawan tutur maka tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial diantara keduanya, maka semakin berkurang peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam pertuturan itu.

(e) Skala jarak sosial (social distance)

2.1.1.5Pranowo

Pranowo (2009:24) mengatakan “tuturan terasa santun berkenaan dengan diksi berbahasa dan bukan suatu teori yakni menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih, berkenan, dan kata sapaan”. Artinya, dalam pertuturan terasa santun apabila caleg berkampanye pada masyarakat menggunakan kata pemarkah kesantunan kata tolong, mohon, dan terimaksih. (a) penggunaan kata “tolong” untuk tuturan yang akan menyinggung perasaan orang lain, (b) gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang akan diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain, (c) gunakan kata “terima kasih” sebagai penghormatan atas kebaikan orang itu, (d) gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu, (e) gunakan kata “beliau” untuk menyambut orang ketiga yang dihormati, dan (f) gunakan kata “Bapak/Ibu” untuk menyapa orang ketiga.

2.1.1.6J.L. Austin

Austi (1962:109) mengatakan bahwa tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif dirumuskan sebagai tiga buah tindakan yang berbeda yaitu (a) tindak tutur lokusi, (b) tindak tutur ilokusi, dan (c) tindak tutur perlokusi. (a) Tindak tutur lokusimerupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu

tetapi ia tidak melanjutkannya dengan berkampanye, maka tahap ini hanya berlangsung tindak tutur lokusi.

(b) Tindak tutur ilokusimerupakan tindakan melakukan sesuatu dan menyatakan sesuatu. Oleh karena itu, tindak tutur ilokusi ini disebutthe act of doing something (tindakan melakukan sesuatu). Untuk memudahkan memahami tindak tutur ilokusi dalam kalimat adalah kalimat tersebut dilekati kata kerja ‘melaporkan’, ‘mengumumkan’, ‘bertanya’, dan ‘menyarankan’. Artinya, tindak tutur berbicara tentang maksud dan fungsi atau daya ujaran yang bersangkutan untuk apa ujaran itu dilakukan, maka “Partai Golkar” yang diujarkan oleh jurkam caleg dengan maksud ‘memilih Partai Golkar’ adalah sebuah tindak ilokusi.

Senada juga dengan Austin, Searle (1975:132) mengatakan bahwa tindak tutur terdiri atas lima katagori, yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi.

(a) Representatif (asertif) merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Verba penanda representatif (asertif) dalam tindak tutur adalah verba ‘mengatakan’, ‘melaporkan’, dan ‘menyebutkan’.

(b) Direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Verba penanda direktif dalam tindak tutur adalah verba ‘menyuruh’, ‘memohon’, ‘menuntut’, ‘menyarankan’, dan ‘menantang’. (c) Ekspresif merupakan tindak tutur yang dilakukan yang dimaksud agar

tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Verba penanda ekspresif dalam tindak tutur adalah verba ‘memuji’, ‘mengucapkan terima kasih’, ‘mengkr itik’, dan ‘menyelak’.

(d) Komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturannya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturnya. Verba penanda komisif dalam tindak tutur adalah verba ‘berjanji’, ‘bersumpah’, dan ‘mengancam’.

‘melarang’, ‘mengizinkan’, dan ‘memberi maaf’. Dari teori tindak tutur yang dikemukakan Searle dapat disimpulkan bahwa satu bentuk ujaran dapat mempunyai lebih dari satu fungsi. Sebaliknya, satu fungsi dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk ujaran. Untuk itu, tindak tutur langsung sama dengan tindak tutur lokusi dan tindak tutur tidak langsung sama dengan tindak tutur ilokusi. Selain itu, sebuah tuturan bisa menjadi tindak tutur langsung.

2.1.1.7Paul H. Gries

Gries (1975:45-47) mengatakan bahwa penutur dan lawan tutur dalam pertuturan harus menaati prinsip-prinsip kerjasama. Dalam kajian pragmatik prinsip itu disebut maksim. Maksim merupakan pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran.

Menurut Gries apabila keempat maksim ini dipatuhi dalam pertuturan maka pertuturan itu akan berjalan dengan baik. Sebaiknya apabila keempat maksim dilanggar maka pertuturan menjadi tidak baik. Namun, kalau keempat maksim itu dipatuhi kedalam pertuturan, maka akan memperoleh pertuturan yang baik, tetapi pertuturan itu berlangsung dengan tidak santun. Dengan kata lain,penutur menerapkan prinsip kesopanan (kesantunan) dari Leech (1983) maka perinsip kerja sama Gries itu yang harus dilanggar dan tidak ditaati.

Berdasarkan uraian di atas, kesantunan bahasa jurkam dan caleg Partai Golkar berkampanye dalam penelitian ini terfokus pada teori kesantunan bahasa yang dikemukan Leech kerena tidak melanggar aturan dalam pertuturan berdasarkan maksim kesantunan dan skala pengukuran teori kesantunan bahasa. 2.1.2 Teori Semiotika

Kata Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti “tanda” atau seme, yang berarti “penafsir tanda”. Saragih (2012:12) mengatakan “definisi semiotika itu bervariasi”. Namun demikian, semua definisi semiotika terfokus pada tanda. Pengertian apapun yang diberikan pakar linguistik, bahwa definisi semiotika tetap berpijak pada konsep atau pengertian dasar, yakni semiotika merupakan kajian tanda.

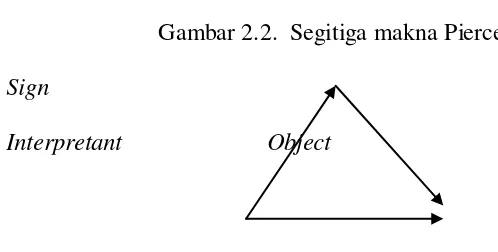

Gambar 2.2. Segitiga makna Pierce Sign

Interpretant Object

Istilah panah dua arah pada gambar di atas menekankan bahwa masing-masing istilah dapat dipahami hanya dalam relasinya dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu kepada sesuatu di luar dirinya sendiri, objek dapat dipahami oleh seseorang serta memiliki efek dibenak penggunanya yaitu interpretant. Apabila ketiga elemen makna ini berinteraksi dalam benak seseorang maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Dengan demikian, teori segitiga makna merupakan persoalan bagaimana makna muncul dari suatu tanda itu digunakan orang pada waktu berkomunikasi.

Senada juga dengan Peirce maka de Saussure (1857-1913) mengatakan bahwa semiotikamerupakan ilmu tentang tanda. Ilmu tanda tersebut dibagi menjadi dua komponen, yaitu signifier (citra bunyi) dan signified (konsep) kemudian hubungan antara keduanya disebutarbitrer. Dalam konteks ini, daya semiotika bahasa berkampanye, para caleg memberi tanda dan petanda berbentuk jargon politik, lambang partai politik, dan juga nomor urut peserta caleg sehingga komunikasi dalam berkampanye dapat terealisasi dengan baik dan pesan yang ingin disampaikan mereka dipahami oleh masyarakat.

Artinya, bahwa kata, kalimat, dan gambar sebagai sarana menyampaikan informasi dan pesan. Hal seperti itulah yang yang diterapkan caleg untuk berkampanye melalui semiotik jargon politik kepada masyarakat. Artinya, caleg berkomunikasi dalam berkampanye kepada masyarakat tidak terlepas dari makna jargon politik yang disampaikan melalui semiotika caleg tersebut serta ujaran-ujaran bahasanya.

Selaras dengan Sobur, Bertens (1993:180) mengatakan bahwa tanda merupakan kesatuan bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Artinya bahwa penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep aspek mental dari bahasa.

Eco (1979:7) dan Chandler (2008:1) (dalam Saragih, 2012:23) mengatakan bahwa semiotika berkenaan dengan segala sesuatu yang dapat dipandang sebagai tanda. Definisi ini memberi pengertian bahwa sesuatu tanda bergantung pada pandangan individu. Artinya, caleg dapat memandang sesuatu sebagai tanda, yang lain mungkin tidak memandangnya sebagai tanda. Dengan kata lain, keberadaan tanda tergantung pada individu dalam memandang dan menafsirkannya. Misalnya, jargon partai politik “suara golkar suara rakyat”. Mungkin setiap orang pasti berbeda menafsirkan kalimat tersebut, seperti golkar adalah milik rakyat atau setiap suara rakyat adalah pasti suara golkar.

sebagai sistem, yakni sesuatu yang mempunyai kaitan dengan yang lain dan definisi ini juga mencakupi pemakaian tanda.

Lebih luas lagi, Lamb (1984:87) mengatakan semiotika sebagai kajian sistem tanda. Artinya, menempatkan tanda dalam hubungannya dengan yang lain atau dalam konteks sebagai sarana pesan.

van Leeuwen (2005:285) juga mengatakan bahwa kajian semiotika sebagai kajian sumber daya semiotika dan penggunaannya. Sumber daya semiotika mencakupi perbuatan, materi, dan alat yang digunakan untuk membentuk tanda untuk tujuan komunikasi. Artinya bahwa sumber daya semiotika memiliki potensi makna berdasarkan kelaziman pemakaian dan penggunaannya.

Hal ini, merupakan bagian sarana dan prasarana dalam kampanye yang dipergunakan setiap caleg. Caleg berkampanye melalui daya semiotika alat peraga yang berisi materi kampanye yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati terhadapnya. Misalnya, “Simpati sama Isma pas di hati jilid II”, maksud dari jargon politik tersebut adalah kesimpatian masyarakat bersama Isma dan mendukung pencalegkan periode kedua.

Halliday (2004:230) mengatakan “semiotika bahasa merupakan semiotika sosial. Semiotika bahasa terdiri atas tiga unsur, yakni (a) ‘arti’, setara dengan petanda (signified), (b) bentuk, dan (c) ekspresi, setara dengan penanda (signifier)”.

merupakaan ‘arti’ dalam sistem semiotika yaitu pernyataan, pertanyaan, perintah, dan tawaran yang direalisasikan oleh bentuk atau tatabahasa, yang seterusnya dieksperesikan oleh bunyi, tulisan, atau isyarat.

(b) Bentuk atau tatabahasa modus terjadi dari empat kelompok, yaitu modus deklaratif, interogatif, imperatif, dan tawaran. Secara rinci masing-masing fungsi ujaran direalisasikan oleh modus sebagai berikut: (1) fungsi ujaran pernyataan lazimnya direalisasikan oleh modus deklaratif, (2) fungsi ujaran pertanyaan lazimnya direalisasikan oleh modus interogatif, (3) fungsi ujaran perintah lazimnya direalisasikan oleh modus imperatif, dan (4) fungsi ujaran tawaran dapat direalisasikan oleh deklaratif, interogatif, dan imperatif. Dalam bahasa Indonesia modus ditandai secara prosodi dengan intonasi datar untuk modus deklaratif, naik untuk interogatif, dan turun untuk imperatif. Di samping itu dalam bahasa Indonesia tulisan, titik (.) merupakan penanda pernyataan, tanda tanya (?) merupakan penanda pertanyaan, dan tanda seru (!) merupakan penanda perintah. Di samping penanda prosidi, modus secara struktural ditandai dua unsur fungsi antarpesona, yaitu subject dan finite. Unsur tatabahasa yang digunakan untuk merealisasikan fungsi antarpesona adalah subject, finite, predicator, complement, dan andjuct. Subject dan finite membangun mood atau modus sedangkan predicator, complement, dan andjuct membentuk residue yang tidak berperan dalam pembentukan modus.

‘arti’ atau semantik. Satu unit pengalaman disebut klausa yang terdiri atas tiga unsur atau konfigurasi, yaitu (1) proses, yakni kegiatan, peristiwa, atau kejadian, (2) partisipan, yakni orang atau benda yang terlibat dalam proses, dan (3) sirkumstan, yakni lingkungan tempat terjadinya proses yang melibatkan pertisipan itu. Kesatuan ketiga unsur itu dalam satu unit pengalaman disebut klausa dan secara teknis realisasi penggambaran pengalaman itu dalam semiotika bahasa disebut transitif. Misalnya, pemburu itu mengejar harimau itu kemarin (pemburu itu adalah pertisipan, mengejar adalah proses, harimau itu adalah partisipan, dan kemarin adalah sirkumstan).

Ketiga semiotika bahasa itu dengan sifat perulangan berlapis yang dikenal dengan istilah metaredundancy, unsur petanda dan bentuk menyatu sebagai petanda dalam satu tahap proses pemakai bahasa. Pada proses petanda diekspresikan oleh penanda yang berupa bunyi, huruf, atau isyarat.

Dalam teori LFS, istilah arti diberi tanda kutip tunggal ‘…’ sebagai ‘arti’ dan bentuk serta ekspresi tidak diberi tanda kutip. Secara teknis unsur ‘arti’, bentuk, dan ekspresi masing-masing mangacu ke semantik (semantics), dan tatabahasa (leksikogramar). Di dalam teori LFS dikatakan juga bahwa bahasa sebagai semiotika terdiri atas tiga unsur atau strata, yaitu strata semantik, leksikogramar, dan fonologi.

‘arti’ direalisasikan oleh satu ekspresi atau satu ekspresi merealisasikan satu ‘arti’. Hubungan nonbiunique juga menyatakan hubungan satu ke banyak, yakni satu ‘arti’ ke banyak ekspresi atau hubungan satu ke banyak, yakni satu ‘arti’ ke banyak ekspresi atau hubungan satu ekspresi yang merupakan realisasi banyak ‘arti’. Bentuk kajian ini tidak hanya berlangsung dalam hubungan satu ke satu, yakni hubungan antara satu petanda dengan satu penanda atau antara satu ‘arti’ dengan satu ekspresi tetapi juga potensial berlangsung dalam hubungan satu ke lebih dari satu atau satu kebanyak.

Selanjutnya, tanda (sign)merupakan sesuatu yang mewakili atau menyatakan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, tanda terjadi dari dua unsur yakni sesuatu yang disebut penanda (signifier)dan sesuatu yang lain diistilahkan sebagai petanda (signified) yang diwakili.

Hubungan antara petanda dan penanda adalah hubungan realisasi, yakni petanda direalisasikan oleh penanda atau penanda merealisasikan petanda. Misalnya, merah sebagai penanda bahaya dengan pengertian ‘bahaya’ sebagai petanda dan warna merahsebagai penanda. Hubungan sintagmatik antara petanda dan penanda adalah jika petanda di depan dan penanda di belakangnya keduanya dihubungkan oleh proses atau verba pasif: “petanda direalisasikan oleh penanda” (‘bahaya’ dinyatakan oleh merah), sementara, jika penanda mengikuti petanda keduanya dihubungkan oleh verbal aktif: “penanda merealisasikan petanda (merah menyatakan ‘bahaya’).

menyimbolkan, berarti, bermakna, merepresentasikan, mengisyaratkan, merupakan, dan mewakili” untuk menghubungkan petanda dan penanda atau dalam semiotika bahasa antara ‘arti’ dan ‘ekspresi’.

Misalnya:

Petanda Penanda

‘Ka’bah’ 1. Partai Persatuan Pembangunan

‘Banteng’ 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ‘Pohon Beringin’ 3. Partai Golongan Karya

Artinya, petanda Ka’bah direalisasikan menjadi penanda Partai Persatuan Pembangunan, petanda Banteng direalisasikan menjadi penanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan petanda Pohon Beringi direalisasikan menjadi penanda Partai Golongan Karya.

2.1.3 Teori Linguistik Fungsional Sistemik (LFS)

LFS merupakan satu pradigma dalam kajian fungsional bahasa yang pendekatan, kajian, dan aplikasinya berdasarkan prinsip semiotika. Bahasa dikatakan sebagai semiotika sosial (Halliday, 2004:214). Dengan kata lain, tatabahasa fungsional sistemik adalah tatabahasa yang teori atau prinsip semiotika menjadi dasar utama dalam pengkajian penelitian ini.

Dengan kata lain, secara spesifik dikatakan bahwa bahasa atau teks terstruktur berdasarkan tujuan pemakaian atau penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan untuk suatu fungsi atau tujuan disebut teks (text). Dengan pengertian pertama ini, teks yang digunakan untuk menceritakan peristiwa (narasi) terstruktur berbeda dengan teks yang digunakan untuk melaporkan satu peristiwa. Dengan pengertian yang pertama ini kecenderungan tatabahasa dalam teks. Perbedaan ini terjadi karena fungsi dan tujuan dalam masing-masing teks berbeda.

Dengan kata lain, penutur atau pemakai bahasa memiliki tujuan yang berbeda dengan teks yang lain. Perbedaan teks direalisasikan oleh perbedaan tatabahasa (lexicogramar) secara kualitatif dan kuantitatif. Yang dimaksud dengan perbedaan kualitatif adalah dalam dua teks yang berbeda tujuannya pemunculan suatu aspek tatabahasa itu tidak muncul atau tidak ada sama sekali. Perbedaan kualitatif menunjukkan bahwa tingkat kemungkinan, probabilitas, keseringan atau kekerapan pemunculan suatu aspek tatabahasa lebih tinggi dalam dalam suatu teks daripada teks yang satu lagi.

Pengertian fungsional yang kedua adalah metafungsi bahasa, yakni fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa. Berkaitan dengan pengertian fungsional pertama, LFS merumuskan bahwa dalam kehidupan manusia bahasa memiliki tiga kategori fungsi yaitu, (a) memaparkan atau memerikan pengalaman yang diistilahkan sebagai fungsi ideasional (ideational function), (b) mempertukarkan pengalaman yang diistilahkan sebagai fungsi antarpesona (interpersonal function), dan (c) merangkaikan pengalaman yang diistilahkan sebagai fungsi tekstual (textual function). Selanjutnya fungsi ideasional terbagi ke dalam dua subbagian , yakni fungsi eksperiensial (experiential function), yakni fungsi bahasa untuk menggambarkan pengalaman dan fungsi logis (logical function), yakni fungsi bahasa untuk menghubungkan pengalaman.

Implikasi dari metafungsi bahasa ini adalah tatabahasa dipandang merupakan teori tentang pengalaman, yakni teori tentang bagaimana bahasa digunakan menggambarkan pengalaman, menghubungkan pengalaman, mempertukarkan pengalaman, dan merangkai pengalaman. Dengan mengikuti prinsip semiotika, masing-masing fungsi bahasa itu direalisasikan oleh struktur bahasa atau tatabahasa yang berbeda sifatnya dan tidak saling berhubungan.

dapat direalisasikan oleh satu dari ketiga modus deklaratif, interogatif, dan imperatif. Realisasi aksi pada strata semantik dan tatabahasa bukanlah hubungan ‘satu ke satu’ (biunique relation); artinya secara semantik ‘pernyataan’ tidak selamanya direalisasikan oleh hanya modus deklaratif ‘pernyataan’ oleh hanya interogatif , dan ‘perintah’ oleh hanya imperatif. Hubungan aksi dalam kedua strata itu bersifat probabilitas yang memberikan dua pengertian, yaitu pertama, satu aksi ditingkat semantik dapat direalisasikan satu modus dan kedua, satu modus dapat merupakan realisasi lebih dari satu aksi.

Sebagai contoh, aksi ‘perintah’ dapat direalisasikan oleh modus imperatif, interogatif, dan deklaratif.

Tabel 2.1. Realisasi fungsi ujar dalam modus imperatif, interogatif, dan deklaratif Semantik Tatabahasa

Ayo mendengar suara golkar, suara rakyat!

Apakah suara golkar, suara rakyat? Suara golkar, suara rakyat.

Pergilah ke TPS suaramu menentukan nasib bangsa!

Siapa yang mau menggunakan hak pilihnya?

Sebagai warga negara yang baik gunakan hak pilihmu pada pemilu ini.

rakyat! Apakah suara golkar, suara rakyat? Suara golkar, suara rakyat. Semantik ‘perintah’ menggunakan hak pilih direalisasikan pada modus imperatif, interogatif, dan deklaratif.

Klausa dalam modus dapat direalisasikan banyak arti, yakni Pergilah ke TPS suaramu menentukan nasib bangsa! Siapa yang mau menggunakan hak pilihnya? Sebagai warga negara yang baik gunakan hak pilihmu pada pemilu ini.

Pengertian fungsional ketiga berkaitan dengan fungsi unit bahasa dalam unit yang lebih besar. Dalam LFS dikatakan bahwa setiap unit bahasa bersifat fungsional terhadap unit yang lebih besar, yang di dalam unit itu menjadi unsur. Ada empat unit bahasa dalam LFS, yakni klausa, grup atau frase, grup atau frase fungsional dalam klausa dan klausa menjadi unsur fungsional dalam klausa kompleks. Hubungan antarperingkat tatabahasa ini adalah hubungan konstituen dengan pengertian bahwa unit tatabahasa yang lebih tinggi peringkatnya dibangun dari unit yang berada di bawahnya.

Figura 2.3. Realisasi metafungsi dalam semiotika pemakaian bahasa

Dalam pengodean semiotika bahasa berdasarkan gambar di atas merupakan pengodean berlapis. Ideologi direalisasikan oleh budaya; realisasi ideologi dalam budaya menjadi satu kesatuan dan direalisasikan oleh situasi; realisasi ideologi dalam budaya yang telah direalisasikan dan menyatu dalam situasi direalisasikan oleh semantik; realisasi ideologi dalam budaya dalam situasi yang telah menyatu dan direalisasikan semantik selanjutnya direalisasikan oleh leksikogramar diekspresikan dalam fonologi, grafologi, atau isyarat.

Dari uraian-uraian pendapat para ahli mengenai semiotika bahasa, peneliti menyimpulkan semiotika merupakan ilmu tanda yang diekspresikan sesuai dengan keadaan dan situasi konteks dalam bentuk fonologi, grafologi, dan isyarat. 2.2 Kajian yang Relevan

a. Hasil penelitian yang relevan

Hasil penelitian yang dilakukan Elvita Yenni (2010) adalah berjudul“Kesantunan Berbahasa dalam Acara Debat Kontroversi Surat Keputusan Bersama Ahmadiyah di TV One.” Penelitian ini memakai teori kesantunan bahasa yang dikemukan Brown dan Levinson. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini mengenai strategi kesantunan positif dan negatif adalah meminimalkan jarak lebih dominan menciptakan strategi jarak dan segi budaya menselarakan budaya Eropa sementara jarak berakar pada budaya Asia termasuk Indonesia. Namun secara alamiah terdapat juga berbagai macam tuturan yang cendrung merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang berarti tindakan yang mengancam muka. Untuk mengurangi ancaman itulah kita didalam berkomunikasi perlu menggunakan sopan santun. Karena ada dua sisi muka yang terancam yaitu, muka negatif dan muka positif. Kesantunan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menghindari konflik antara penutur dan lawan tuturnya di dalam proses berkomunikasi. Kontribusi penelitian Yenni terhadap penelitian ini adalah adanya keterkaitan permasalahan terhadap kesantunan bahasa dalam tindak tutur dan metode dalam teknik pengumpulan data sama dengan penelitian ini yaitu teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.