DETEKSI RESIDU ANTIBIOTIKA PADA

KARKAS, ORGAN DAN KAKI AYAM

PEDAGING YANG DI PEROLEH DARI PASAR

TRADISIONAL KABUPATEN TANGERANG

MARTALENI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

MARTALENI. Deteksi Residu Antibiotika pada Karkas, Organ dan Kaki Ayam Pedaging yang di peroleh dari Pasar Tradisional Kabupaten Tangerang. Dibimbing oleh ROCHMAN NAIM dan HADRI LATIF

Kebutuhan produk pangan asal hewan terus meningkat disebabkan peningkatan pengetahuan dan pergeseran gaya hidup. Daging Ayam harus aman dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya residu antibiotika pada karkas, organ dan kaki ayam pedaging. 31 (tiga puluh satu ekor) sampel ayam pedaging yang diambil secara random dikumpulkan dari 6 pasar tradisional. Pengujian residu antibiotika dengan metoda kualitatif screening test menggunakan pengujian hambat agar. Bacillus

subtillis (ATCC 6633), Bacillus cereus (ATCC 11778), Bacillus

calidolactis (C-953 Nizo) and Micrococcus luteus (ATCC 9341)

sebagai strain bakteri yang direferensi.

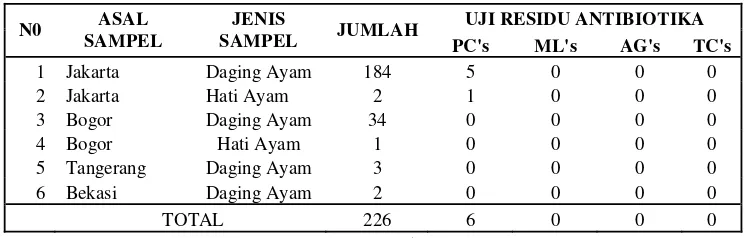

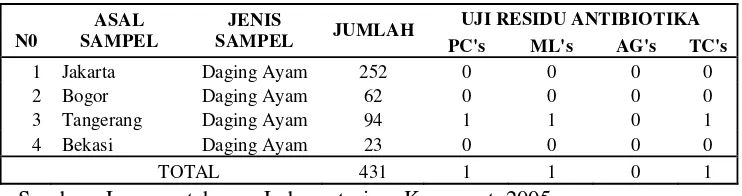

Hasil pengujian terhadap karkas, organ dan kaki ayam pedaging di Laboratorium Kesmavet DKI tidak ditemukan residu antibiotika. Hal ini juga didukung data skunder pada tahun 2004-2005, sebanyak 431 sampel daging ayam yang diperiksa di Laboratorium Kesmavet DKI hanya 1 sampel (0,0023%) yang positif dan Laboratorium BPMPP sebanyak 226 sampel daging dan hati ayam hasilnya 6 sampel (0,027%) yang positif.

ABSTRACT

MARTALENI. Detection of Antibiotic Residue on Carcas, Edible and Broiler Leg Chicken Obtained from Tangerang District Traditional Market. Under the direction of ROCHMAN NAIM and HADRI LATIF

The need of food product from animal kept increasing, it was caused of the advance in and the transition of life style. Chicken meat must have been safe and suitable for human consumption. This research was to find out the existence of antibiotic residue on carkas, edible and broiler leg. A total of 31 samples were randomly collected from 6 (six) traditional markets.

The samples were qualitatively screened for antibiotic residues using the agar inhibition test. Bacillus subtillis (ATCC 6633), Bacillus cereus (ATCC 11778), Bacillus calidolactis (C-953 Nizo) and Micrococcus luteus (ATCC 9341) as the reference bacterial strain. The test results of carcas, edible and broiler leg in Kesmavet laboratory of DKI Jakarta didn’t find the antibiotic residue. It was also supported by secondary data in the year of 2004-2005, as many as 431, chicken meat was samples which were examined in Kesmavet Laboratory of DKI Jakarta, there was only one sample (0,0023 % ) which was positive and BPMPP laboratory, there were as many as 226 meat and liver of chickens, the results were 6 samples (0,027%) which were positive.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007

Hak cipta dilindungi

DETEKSI RESIDU ANTIBIOTIKA PADA KARKAS,

ORGAN DAN KAKI AYAM PEDAGING YANG

DI PEROLEH DARI PASAR TRADISIONAL

KABUPATEN TANGERANG

MARTALENI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

” DETEKSI RESIDU ANTIBIOTIKA PADA KARKAS, ORGAN, DAN KAKI AYAM PEDAGING YANG DI PEROLEH DARI PASAR

TRADISIONAL KABUPATEN TANGERANG ”

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Juni 2007

Martaleni

RIWAYAT HIDUP

Judul Tesis : Deteksi Residu Antibiotika pada Karkas, Organ dan Kaki Ayam Pedaging yang Diperoleh dari Pasar Tradisional Kabupaten Tangerang

Nama : Martaleni NIM : B551034144

Diketahui :

Tanggal Ujian : 21 Juni 2007 Tanggal Lulus : 1 Agustus 2007 Disetujui :

Komisi Pembimbing

drh. Rochman Naim, Ph.D Ketua

drh. Hadri Latif, MSi. Anggota

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dr. drh. Denny W. Lukman, MSi.

Dekan Sekolah Pascasarjana

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan bimbingan dan inayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2005 ini ialah Deteksi Residu Antibiotika pada Karkas, Organ, dan Kaki Ayam Pedaging yang Di Peroleh dari Pasar Tradisional Kabupaten Tangerang.

Terima Kasih Penulis Ucapkan kepada bapak drh. Rochman Naim, PhD. dan bapak drh. Hadri Latif, MSi. selaku pembimbing, bapak Dr. drh. Denny W. Lukman, MSi, selaku ketua program studi atas bimbingan dan motivasinya serta bapak Prof. Dr.drh. H. Fachrian Pasaribu selaku dosen penguji luar komisi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak drh. H. Didi Aswadi, MM. Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, atas kesempatan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu, bapak, suami dan anak serta seluruh keluarga dan teman-teman atas segala doa dan dukungannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2007

ii

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA... i

DAFTAR ISI... ii

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR GRAFIK... v

PENDAHULUAN Latar belakang... 1

Rumusan Masalah ... 4

Tujuan Penelitian ... 4

Manfaat Penelitian ... 4

Hipotesis Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Antibiotika ... 5

Mekanisme Kerja ... 6

Penggunaan Antibiotika di Peternakan ... 9

Penggunaan Antibiotika dalam Pakan ... 11

Penggunaan Antibiotika dalam Air Minum ... 17

Residu Antibiotika ... 19

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 26

Sampel Penelitian... 26

Alat dan Bahan... 26

Cara Pengujian Residu Antibiotika... 26

HASIL DAN PEMBAHASAN... 36

KESIMPULAN DAN SARAN... 42

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Antibiotika Sebagai Imbuhan Pakan Ayam Pedaging ... 12

2. Jenis Antibiotika yang Sudah Terdaftar untuk Pengobatan ... 18

3. Standar Penghitungan Cawan ... 31

4. Standar Penghitungan Cawan ... 31

5. Rata-rata Zona Hambat Residu Antibiotika (Penisillin) Antara Daging (Paha, Dada, Sayap), Organ (Hati, Ginjal) dan Kaki Ayam Pedaging ... 36

6. Hasil Pengujian Residu Antibiotika (Laboratorium BPMPP) Tahun 2004 – 2005 ... 40

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

DAFTAR GRAFIK

Gambar Halaman

1. Rataan Zona Hambat Residu Antibiotika Golongan Penisilin,

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan produk pangan asal hewan terus meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan pengetahuan, pergeseran gaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Kontribusi terbesar dalam penyediaan daging secara Nasional umumnya berasal dari ternak unggas dan sapi potong. Produksi daging sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sekitar 59,96% berasal dari ternak unggas dan 21,29% berasal dari ternak sapi potong (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas peternakan, salah satunya adalah penggunaan antibiotika untuk pengobatan penyakit dan pemacu pertumbuhan. Kebutuhan antibiotika untuk pakan dan pengobatan tahun 2001 sebesar 502,27 ton, kemudian meningkat menjadi 5.574,16 ton pada tahun 2005 (Dirjenak, 2006). Dengan meningkatnya penggunaan antibiotika tersebut, maka meningkat pula manfaat dan resiko yang mungkin ditimbulkan. Resiko ini berupa residu antibiotika pada hasil-hasil ternak (daging, susu dan telur) akibat penggunaan antibiotika yang tidak sesuai dengan dosis atau tidak memperhatikan waktu henti obat (withdrawal time).

Penelitian Balai Penelitian Veteriner Bogor (Balitvet) terhadap residu antibiotika, telah berhasil mendeteksi residu oksitetrasiklin, tetrasiklin dan khlortetrasiklin pada daging ayam, telur dan susu dengan kadar melebihi batas maksimum residu (Bahri et al., 1992 dan Darsono et al., 1996). Yuningsih et al. (2005) melakukan penelitian tentang keberadaan residu antibiotika tilosin (golongan makrolida) dalam daging ayam yang berasal dari daerah Sukabumi, Bogor dan Tangerang, semua sampel daging ayam mengandung tilosin berkisar antara 0,0006 – 0,0845 µg/g, angka tersebut masih berada dibawah nilai batas maksimum residu.

Penelitian di lapang terhadap 30 peternakan ayam di Kabupaten Tangerang didapatkan bahwa hampir 50% antibiotika golongan tetrasiklin merupakan sediaan yang ditambahkan ke dalam pakan, hal ini dibuktikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pakan yang berasal dari peternakan ayam petelur dan pedaging (Distannak, 2006).

Menurut Bahri et al. (2005) hampir semua pabrik pakan menambahkan antibiotika ke dalam pakan komersial, sehingga sebagian besar pakan komersial yang beredar di Indonesia mengandung antibiotika. Penggunaan antibiotika yang kurang tepat ini dimungkinkan berkaitan dengan pola pemasaran obat hewan di lapangan, dimana 30,80% peternak ayam pedaging skala kecil dan 33,30% peternak ayam petelur skala kecil yang tidak mempunyai dokter hewan untuk mengawasinya, mendapat obat langsung dari distributor sehingga dikhawatirkan penggunaan obat-obatan tersebut tidak mengikuti aturan yang benar. Selain itu peternak kurang memahami waktu henti suatu obat sehingga mengakibatkan munculnya residu pada produk ternak (Peter et al., 2002 ; Bahri et al., 2005). Antibiotika tidak boleh dicampur dalam pakan dan tidak boleh dikombinasikan dengan vitamin, mineral dan asam amino yang dipakai melalui air minum kecuali, sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 tentang Klasifikasi obat hewan. Peraturan ini telah beberapa kali ditambah dan disempurnakan, jenis antibiotika yang direkomendasi sebagai bahan tambahan dalam pakan hewan yaitu, avilamisina, avoparsina, bacitrasin zink, enramisina, flavomycin (bambermisin), kitasamisin, kolistin sulfate, lasalosid, maduramisina, lincomisin HCl, monensin natrium, narasina, salinomisin (Na), spiramisin (embonate), virginiamisin.

3

Secara ekonomi dampak yang ditimbulkan dari adanya residu dalam pangan asal hewan, menyebabkan kerugian ekonomi berupa penolakan produk terutama bila produk tersebut di ekspor ke negara yang konsisten dan serius dalam menerapkan sistem keamanan pangan (Crawford dan Franco, 1994).

Hasil penelitian Kadarwati et al. (1989) menunjukkan bahwa tiga jenis bakteri kokus (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus

betahaemolyticus) yang diisolasi dari kelompok anak sehat dan sakit di wilayah

Jakarta Timur telah resisten antibiotika, terutama tetrasiklin (53,3%), hal tersebut kemungkinan disebabkan tingginya tingkat terpaparnya tetrasiklin di masyarakat seperti pengobatan yang selalu menggunakan tetrasiklin karena memiliki spektrum yang luas.

Menurut hasil penelitian Hermawati (1997), pemakaian antibiotika kurang dari 50 gram/ton pakan tidak menimbulkan problem residu pada jaringan hewan, tetapi pemakaian tetrasiklin antara 200 – 1000 gram/ton pakan menghasilkan residu di jaringan ayam, sedangkan pemakaian lebih dari 500 gram/ton pakan menghasilkan residu dalam telur. Penggunaan klortetrasiklin pada pakan ayam pedaging yang diberikan selama 11 hari dapat menimbulkan residu sebanyak 0,49 – 0,88 µg/ml dalam serum, 1,5 – 3,0 µg/g dalam hati, 0,68 – 1,30 µg/g dalam daging dada dan 0,59 – 0,75 µg/g dalam jaringan lainnya.

Residu doksisiklin dalam daging dada, daging kaki, hati, ampela dan kulit ayam broiler yang diberikan doksisiklin 200 ppm selama 5 hari melalui air minum masih ditemukan berturut-turut sampai dengan hari ke 14, 13, 11 dan 10 setelah pengobatan terakhir. Pemanasan 80' C dan 100' C masing-masing selama 10, 20 dan 30 menit tidak dapat menginaktivasi 100% doksisiklin (kadar 0,04 µg/l, 0,32 µg/l dan 0,64 µg/l) dalam larutan dapar (Lukman, 1994).

Pola konsumsi dan kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi ayam pedaging, sehingga hampir semua bagian tubuh ayam pedaging dapat diolah untuk dimakan. Hal ini disebabkan daging ayam bernilai gizi tinggi, relatif murah dibanding harga daging yang lain, mudah didapat, dapat dimakan oleh pemeluk agama apapun, disukai semua golongan, jarang dipantang, kandungan kolesterolnya rendah dan di negara maju tergolong tingkat konsumsi protein hewani yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan yaitu, terdapat residu antibiotika pada karkas, organ dan kaki ayam pedaging.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya residu antibiotika pada karkas, organ dan kaki ayam pedaging.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah tentang adanya residu antibiotika pada karkas, organ dan kaki ayam pedaging dan penentu kebijakan dalam pengawasan keamanan pangan asal hewan yang dimulai dari peternakan terutama berkaitan dengan residu antibiotika pada karkas, organ dan kaki ayam pedaging.

1.5 Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Antibiotika

Antibiotika adalah senyawa berat dengan molekul rendah yang membunuh

atau menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagian besar antibiotika dihasilkan oleh

mikroorganisme, khususnya Streptomyces spp. dan jamur (Mutschler, 1999;

Salyers dan Whitt, 2005). Penggunaan antibiotika untuk terapi infeksi pada

manusia dan hewan harus memenuhi sejumlah kriteria.

Antibiotika dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dari antibiotika

tersebut ataupun berdasarkan target kerjanya pada sel yaitu, broad spektrum,

mempunyai kemampuan membunuh mikroorganisme dari berbagai spesies dan

narrow spectrum hanya mampu membunuh mikroorganisme secara spesifik

(Bezoen et al., 2000)

Terhadap sebagian besar penggunaan, antibiotika harus mempunyai aktivitas

spektrum yang luas (Martin, 1992; Tjay dan Raharja, 2005). Bahwa antibiotika

harus membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dari tipe yang berbeda.

Antibiotika broad spektrum berguna karena adanya gejala (simptom) yang sama

yang disebabkan oleh bakteri dari spesies yang berbeda dan dari gejala yang

muncul tidak mungkin menunggu isolasi, identifikasi organisme penyebab

sebelum terapi dimulai (Nhiem, 2005; Salyers dan Whitt, 2005). Antibiotika

broad spektrum mempunyai kekurangan, tidak hanya menyerang bakteri patogen

tetapi juga mengurangi jumlah mikroflora usus (Focosi, 2005).

Setiap antibiotika harus mampu mencapai bagian tubuh dimana terjadinya

infeksi. Beberapa antibiotika tidak diabsorpsi oleh saluran pencernaan, sementara

masuk ke aliran darah tetapi tidak melintasi barrier darah otak dalam cairan spinal

dan tidak masuk dalam sel fagosit (Phillips et al., 2004; Focosi, 2005).

Munculnya fenomena resistensi antibiotika pada bakteri patogen sangat

berbahaya. Hal ini diduga dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan sifat

resistensi antibiotika bakteri dari ayam dan telur ke manusia dan lingkungan

(Kusumaningsih, 2007). Adanya resistensi antibiotika bakteri pada ternak dan

manusia dapat mengakibatkan kegagalan pengobatan penyakit yang disebabkan

2.2. Mekanisme kerja

Menurut Prescott dan Baggot (1997) dan Mutschler (1999), mekanisme

kerja antibitotika dibagi dalam empat kategori, yaitu: menghambat sintesa

dinding sel (antibiotika golongan beta-laktam, basitrasin dan vankomisin),

menghambat sintesa protein (aminoglikosida, linkosamida, makrolida,

pleuromutilin dan tetrasiklin), merusak fungsi membran sel (polimiksin dan

polyenes) dan menghambat fungsi asam nukleat (nitroimidazol, nitrofuran,

quinolondanrifampin).

2.2.1. Antibiotika Beta- laktam

Menurut Salyers dan Whitt (2005), antibiotika beta-laktam diberi nama

berdasarkan 4 anggota cincin beta-laktam. Kelompok ini terdiri dari empat tipe

utama yaitu, penisilin, sefalosporin, karbapenem dan monobaktam. Antibiotika ini

tergolong yang paling besar digunakan. Masalah toksikologi utama golongan

beta-laktam ini yaitu reaksi alergi yang terjadi akibat terbentuknya beta-laktam/

serum protein konyugasi yang mendapatkan peradangan respon immun.

Seseorang yang alergi terhadap penisilin juga alergi terhadap sefalosporin dan

karbapenem (Adam, 2002).

Mekanisme kerja antibiotika beta-laktam menghambat tahap akhir sintesa

peptidoglikan, reaksi transpeptidase yang melintasi rantai tepi peptida sumber

kekuatan peptidoglikan polisakarida (Prescott dan Baggot, 1997). Antibiotika ini

juga mengikat dan menghambat aksi membran protein sitoplasmik lain yang

merupakan tugas dalam sintesa peptidoglikan. Enzim transpeptidase dan protein

lainnya dinamakan penisilin binding protein. Hasil dari beta-laktam terikat pada

protein adalah menstimulasi enzim endogen yang didegradasi peptidoglikan

(autolisin) (Focosi, 2005).

Secara normal katalisis enzim ini terjadi pada pergantian peptidoglikan

dilakukan bakteri pada saat tumbuh dan membelah. Antibiotika beta-laktam

melepaskan kontrol pada saat menyimpan enzim ini dan merangsang serangan

lain dari peptidoglikan. Penghancuran peptidoglikan dari dinding sel

7

Adakalanya, jika bakteri pada tekanan osmosis yang tinggi dalam tubuh

(ginjal) atau jika pH lingkungan mencegah aktifitas enzim autolitik, bakteri

terhindar dari pengaruh antibiotika bheta-laktam. Antibiotika ini berpengaruh

terhadap bakteri gram positif dan gram negatif (Adam, 2002). Pemberian secara

oral hanya 5-30% dari dosis yang diserap, tergantung pada stabilitas asam dan

ikatan pada makanan. Setelah penyerapan, penisillin tersebar luas dalam jaringan

dan cairan tubuh.

2.2.2. Antibiotika Glikopeptida

Kelompok lain yang menghambat sintesa peptidoglikan adalah glikopeptida,

ditunjukkan oleh vankomisin dan teikhoplanin. Antibiotika glikopeptida

menghambat dua tahap akhir sintesa peptidoglikan yaitu, transglikosilasi dan

transpeptidasi. Vankomisin terutama digunakan untuk pengobatan infeksi yang

disebabkan oleh bakteri gram positif dan vankomisin sangat tidak efektif untuk

bakteri gram negatif karena tidak mampu menembus bagian luar membran bakteri

gram negatif (Adam, 2002 dan Focosi, 2005).

Menurut Salyers dan Whitt (2005), meskipun vankomisin mempunyai

spektrum yang sempit, antibiotika ini diperlukan di klinik. Vankomisin penting

untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh strain Staphylococcus aureus

yang resisten dengan antibiotika lain.

2.2.3. Antibiotika Tetrasiklin

Klortetrasiklin, oksitetrasiklin, tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin, adalah

senyawa kristal yang sedikit larut dalam air pada PH 7. Tetrasiklin seperti

aminoglikosida, target pada ribosom bakteri dan terikat pada 30S subunit.

Meskipun sebagian besar tetrasiklin tidak diragukan lagi kerjanya mengganggu

sintesa protein, beberapa kelompok baru yang ditemukan (selokardin) bekerja

dengan cara mengganggu membran bakteri bukan dengan menghentikan sintesa

protein. Tetrasiklin yang digunakan sebagai feed aditif untuk pemacu

pertumbuhan pada ternak telah menyebabkan terjadinya resistensi antibiotika

sehinggga penggunaan kelompok tetrasiklin dikurangi (Focosi, 2005).

2.2.4. AntibiotikaAminoglikosida

Menurut Jawetz (1996), aminoglikosida merupakan kelompok antibiotika

dengan sifat kimia, antimikrobial, farmakologi dan toksisitas yang sama serta

mempunyai polar basa organik. Kelompok ini terdiri dari streptomisin, kanamisin,

gentamisin, tobramisin, apramisin, amikasin, dihidrosterptomisindanneomisin.

Target antibiotika ini pada ribosom bakteri, aksi aminoglikosida dengan

mengikat 30S subunit dari ribosom bakteri. Aminoglikosida bersifat bakterisid

menyebabkan akumulasi 30S subunit toksik pada sel, efektif untuk sejumlah

bakteri patogen. Penggunaan antibiotika ini dapat menghilangkan pendengaran

dan merusak fungsi ginjal (Salyers dan Whitt, 2005).

Menurut Adam (2002) Aminoglikosida sedikit sekali diserap di saluran

pencernaan, berikatan sangat rendah sampai ke protein plasma <25% dan

mempunyai batas kapasitas masuk ke dalam sel dan menembus barrir sel.

2.2.5. Antibiotika Makrolida dan Linkosamida

Kelompok makrolida ini memiliki sedikit efek samping dan menghambat

sintesa protein bakteri dengan mengikat sub unit 50S ribosom. Pengikatan ini

menghambat pemanjangan protein oleh peptidiltransferase dan atau mencegah

translokasi (Adam, 2002).

Makrolida bersifat bakteriostatik bagi kebanyakan bakteri tetapi bersifat

bakterisid bagi beberapa bakteri gram positif. Antibiotika ini seperti tetrasiklin

juga banyak digunakan pada hewan ternak. Penggunaan non klinik dari

antibiotika ini berperan dalam penyebaran resistensi bakteri (Salyers and Whitt,

2005). Sedangkan antibiotika linkosamida berbeda tipe struktur dengan makrolida

tetapi memiliki mekanisme kerja yang sama dengan makrolida dan kemungkinan

mengikat ribosom pada atau dekat dengan tepi yang sama dengan makrolida.

2.2.6. Antibiotika Quinolon

Menurut Salyers dan Whitt (2005), quinolon menghambat replikasi DNA

bakteri. Asam naliksik quinolon telah telah lama digunakan sebagai reagen

9

menarik pada penggunaan klinik karena aktifitas antibakterinya dan sifat

farmakologinya yang baik.

Quinolon bersifat bakterisid yang mengikat bheta sub unit DNA gyrase, ini

adalah enzim yang penting bagi replikasi DNA. Pengikatan antibiotika

menghambat aktifitas DNA gyrase. Antibiotika ini memiliki sedikit aktifitas

terhadap streptococci yang sebagian besar merupakan mikroflora pada mulut,

kolon dan traktus vaginalis. Kelompok ini sedikit mempengaruhi keberadaan

mikroflora dibanding antibiotika lain (Phillips et al., 2004).

2.3. Penggunaan Antibiotika di Peternakan

Antibiotika digunakan untuk hewan sebagaimana digunakan pada manusia

yaitu untuk mencegah dan mengobati infeksi. Manfaat pengobatan dengan

antibiotika antara lain membasmi agen penyakit (Butaye et al., 2003),

menyelamatkan hewan dari kematian, mengembalikan kondisi hewan untuk

berproduksi kembali dalam waktu yang relatif singkat, mengurangi/

menghilangkan penderitaan hewan dan mencegah penyebaran mikroorganisme ke

alam sekitarnya yang dapat mengancam kesehatan hewan dan manusia (Adam,

2002).

Penemuan antibiotika membawa dampak besar bagi kesehatan manusia dan

ternak. Seiring dengan berhasilnya pengobatan dengan menggunakan antibiotika,

maka produksinya semakin meningkat (Phillips et al., 2004). Pada industri

peternakan pemberian antibiotika selain untuk pencegahan dan pengobatan

penyakit, juga digunakan sebagai imbuhan pakan (feed additive) untuk memacu

pertumbuhan (growth promoter), meningkatkan produksi, dan meningkatkan

efisiensi penggunaan pakan (Bahri et al., 2005).

Di Eropa ada beberapa antibiotika yang diperbolehkan digunakan sebagai

imbuhan pakan seperti olaquinodik, basitrasin, flavomisin, monensin, salinomisin,

tilosin, virginiamisin, avoprasin, dan avilamisin. Sejak tahun 1999, antibiotika

olaquinodik, basitrasin, tilosin, dan virginiamisin sudah dilarang digunakan

sebagai imbuhan pakan (Butaye et al., 2003).

Berdasarkan Feed Additive Compendium, ada beberapa antibiotika yang

hewan lain, seperti penisilin, basitrasin, streptomisin, eritromisin, tilosin,

neomisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin, linkomisin, spiramisin, dan

virginiamisin (Anonimus, 2002).

Pemanfaatan antibiotika sebagai imbuhan pakan ternak juga banyak

digunakan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian

Veteriner (Balitvet) Bogor menunjukkan bahwa 71,43% (5/7) pabrik pakan di

Kabupaten Bogor, Cianjur, Tangerang, Bekasi dan Sukabumi memberikan

tambahan antibiotika golongan tetrasiklin dan sulfonamida pada produk pakan

ayam (Bahri et al., 2005).

Berdasarkan pengamatan di lapang, antibiotika yang lazim digunakan untuk

pencegahan dan pengobatan penyakit antara lain streptomisin, kloramfenikol,

doksisiklin, tetrasiklin, eritromisin, neomisin, tilosin, siprofloksasin,

enrofloksasin, dan golongan sulfonamida. Antibiotika ini diberikan dalam air

minum pada ayam-ayam yang menunjukkan gejala sakit atau setelah vaksinasi

(Kusumaningsih, 2007).

Beberapa peneliti melaporkan bahwa dibutuhkan antibiotika dalam jumlah

banyak untuk pengobatan, pencegahan, dan sebagai pemacu pertumbuhan pada

ternak penghasil daging. Pada tahun 2001 dilaporkan bahwa, di Amerika Serikat

setiap tahun membutuhkan sebanyak 900 ton antibiotika untuk pengobatan dan

sebanyak 11.200 ton antibiotika untuk non pengobatan pada hewan, sedangkan

antibiotika yang digunakan untuk pengobatan pada manusia hanya digunakan

1.300 ton (Phillips et al., 2004). Kebutuhan antibiotika untuk pakan dan

pengobatan tahun 2001 sebesar 502,27 ton, kemudian meningkat menjadi

5.574,16 ton pada tahun 2005 (Ditjenak, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan antibiotika dalam

dunia peternakan berkisar antara lain 80% digunakan untuk unggas, 75% pada

peternakan babi, 60% pada peternakan sapi potong dan 75% antibiotika

digunakan dalam peternakan sapi perah masyarakat (Crawford and Franco, 1994).

Dari kenyataan di lapang, dipastikan bahwa pemakaian antibiotika pada

peternakan ayam cenderung berlebihan dan kurang tepat. Beberapa peneliti

11

terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotika pada ternak (Butaye et al.,

2003).

Menurut Barber et al. (2003) berdasarkan laporan World Health

Organization menunjukkan bahwa munculnya fenomena resistensi antimikroba

pada bakteri patogen disebabkan oleh pemakaian antimikroba yang salah pada

ternak dan pada saat ini resistensi antimikroba pada ternak dan hasil produksinya

(susu, daging dan telur) telah menjadi masalah global di seluruh dunia.

2.4. Penggunaan Antibiotika dalam Pakan

Amerika Serikat pada tahun 1940 melakukan penelitian, dimana pakan ayam

diberikan produk fermentasi tetrasiklin yang menghasilkan pertumbuhan sangat

cepat pada tubuh ayam dibandingkan dengan yang tidak diberikan produk

fermentasi tersebut, hal ini kemudian diikuti negara lainnya (Phillips et al., 2004

dan PIC, 2006).

Berbagai penelitian mengenai penggunaan antibiotika dalam pakan dengan

dosis subterapeutika yang berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi

daging, telur dan susu. Anthony (1997) menyebutkan penggunaan antibiotika

pada dosis subterapeutika melalui pakan atau air minum berfungsi sebagai

pemacu pertumbuhan, mempengaruhi metabolisme seperti tetrasiklin

mempengaruhi ekskresi nitrogen dan air, effisiensi nutrisi dengan menekan

bakteri intestin yang bersaing dengan host menggunakan nutrisi dan mencegah

penyakit. Hewan yang diberikan antibiotika secara rutin, struktur dinding usus

lebih tipis dan lebih besar daya absorpsinya, ini yang mengakibatkan antibiotika

dapat memperbaiki dan meningkatkan produksi daging sapi, domba, unggas dan

babi.

Antibiotika yang digunakan dalam campuran pakan perlu dicermati karena

pakan memberikan kontribusi yang besar sekitar 60% dalam usaha pemeliharaan

ternak, pemberian dalam jumlah besar dan diberikan secara terus menerus akan

menyebabkan akumulasi dalam tubuh ternak tersebut (Teuber, 2001).

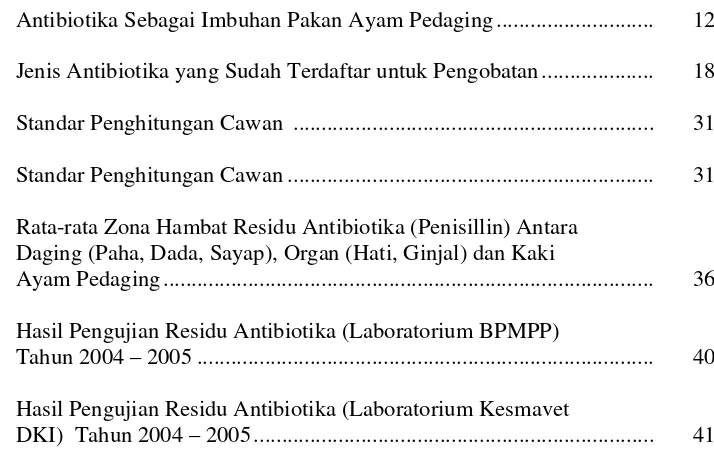

Jenis antibiotika, penggunaan dan tujuannya yang direkomendasikan oleh

Tabel 1. Antibiotika sebagai Imbuhan Pakan Ayam Pedaging

No Jenis antibiotika /Ton Pakan Tujuan

1 Avilamisina 2,5g - 15g Perangsang pertumbuhan

2 Avoparsina 7,5g - 15g Perangsang pertumbuhan

3 Bacitrasin zink 50g Perangsang pertumbuhan

4 Enramisina 5g - 10g Perangsang pertumbuhan

5 Flavomycin (Bambermisin) 2,5g Perangsang pertumbuhan

6 Kitasamisin 5g - 15g Perangsang pertumbuhan

7 Kolistin sulfate 2g - 20g Perangsang pertumbuhan

8 Lasalosid 2g Koksidiostat

9 Maduramisina 5g Koksidiostat

10 Lincomisin HCl 2,2g - 4,4g Perangsang pertumbuhan

11 Monensin natrium 70g - 90g Koksidiostat

12 Narasina 60g - 80g Koksidiostat

13 Salinomisin (Na) 60g Koksidiostat

14 Spiramisin (embonate) 5g - 20g Perangsang pertumbuhan

15 Virginiamisin 5g - 15g Perangsang pertumbuhan

Sumber : SK Mentan, 1994.

2.4.1. Avilamisin

Avilamisin termasuk antibiotika kelompok oligosakarida dan hanya

digunakan untuk pemacu pertumbuhan. Avilamisin diproduksi oleh Streptomyces

viridochromogenes, antibitika ini merupakan campuran beberapa senyawa mayor

dan minor, aktif terutama terhadap bakteri gram positif (Adam, 2002).

Pemberian avilamisin secara oral 60 ppm diekskresikan hampir seluruhnya

pada feses, hanya sedikit residu ditemukan pada babi dan tikus. Jumlah organisme

Clostridium perfringens pada intestin ayam menurun dengan penambahan 10 ppm

avilamisin pada pakan. Avilamisin juga mencegah enteritis nekrotik yang

13 2.4.2. Basitrasin

Merupakan antibiotika polipeptida yang diproduksi oleh Bacillus

licheniformis, lebih stabil sebagai garam zink dan digunakan sebagai pemacu

pertumbuhan dan beberapa preparat topikal pada pengobatan manusia dan hewan.

Basitrasin terutama aktif terhadap gram positif. Spektrum antibiotika ini mirip

dengan kelompok penisilin (Cain et al., 1993 dan Adam, 2002).

Semua basitrasin menimbulkan nefrotoksik jika diberikan secara parenteral,

antibiotika ini diabsorpsi sangat sedikit atau tidak sama sekali dari intestin seperti,

yang diperlihatkan pada tikus, babi dan ayam, sehingga tidak ditemukan residu

pada daging jika antibiotuika ini diberikan secara oral (Phillips et al., 2004).

Penelitian menunjukkan penurunan jumlah enterococci jika basitrasin

ditambahkan pada pakan hewan, penurunan ini terutama disebabkan menurunnya

jumlah organisme Enterococci fecalis. Jumlah organisme Enterococci faecium

meningkat dibandingkan kelompok kontrol selama pemberian antibiotika yang

diperpanjang. Enteritis nekrotik yang disebabkan Clostridium perfringens pada

ayam dicegah dengan pemberian basitrasin dengan dosis 55-110 ppm dalam

pakan. Selain itu jumlah organisme Clostridium perfringens menurun dengan

penggunaan basitrasin (Chalker et al., 2000).

Pada uji lapang basitrasin terlihat menurunkan lesio intestinal adenomatosis

yang disebabkan oleh Lawsionia intracellularis porsin pada babi. Basitrasin

meningkatkan kolonisasi Salmonella enterica serotipe enteritidis pada caecum

ayam (Chia et al., 1995).

2.4.3. Bambermisin

Menurut Butaye et al. (2003) bambermisin (flavofosfolipol dan flavomisin)

merupakan antibiotika glikolipid yang diproduksi oleh speies streptomyces

termasuk Streptomyces bambergiensis, Streptomyces ghanaensis, Streptomyces

geysirensis dan Streptomyces ederensis. Bambermisin hanya digunakan sebagai

antibiotika pemacu pertumbuhan pada pakan hewan.

Mekanisme kerja, bambermisin menghambat sintesa peptidoglikan dengan

cara menghambat polimerase peptidoglikan merusak aktifitas transglikolase dari

pembentukan rantai muren polisakarida (Butaye et al., 2000). Aktifitas spektrum

bambermisin terutama aktif terhadap bakteri gram positif, juga menghambat

beberapa bakteri gram negatif seperti, pasteurella dan brucella. Aktifitas spektrum

terhadap streptococci dan stafilococci mirip dengan penisilin G dan makrolida dan

anggota enterobactericiae sedikit peka.

Prevalensi resistensi, beberapa publikasi membahas tentang uji kepekaan

bakteri untuk bambermisin, data yang ada hanya mengenai konsentrasi hambat

minimum untuk spesies enterococci, lactobacilli, staphylococcus dan clostridia.

Kasus resistensi belum dilaporkan dengan pasti walupun sebagian besar strain

Enterococci faecium sudah resisten menurut hasil penelitian di Denmark dan

Belanda (Focosi, 2003).

Bambermisin sangat sedikit diabsorpsi setelah pemberian oral pada beberapa

spesies. Absorpsi yang jelas dideteksi hanya ketika pemberian antibiotika ini

dengan dosis tinggi. Pemberian secara parenteral, bambermisin tetap tidak

berubah, dengan perlahan diekskresikan melalui urin. Pada ayam dosis oral 20

ppm tidak menghasilkan residu pada jaringan atau organ. Residu bambermisin

tidak dapat dideteksi pada saat pemberian feed aditive dosis tinggi.

2.4.4. Streptogramin

Streptogramin terdiri dari senyawa A dan senyawa B yang bekerja secara

sinergis. Antibiotika ini tergolong kelompok makrolida,

linkosamida-streptogramin. Sampai sekarang hanya tiga streptogramin yang dijual baik sebagai

terapi maupun pemacu pertumbuhan yaitu, virginiamisin, pristinamisin dan

quinupristin/dalfopristin (Salyers dan Whitt, 2005).

Virginiamisin telah digunakan baik pada preparat topikal untuk manusia dan

obat hewan juga sebagai pemacu pertumbuhan pada pakan hewan. Virginiamisin

diproduksi oleh Streptomyces virginiae sebagai campuran alami dua senyawa

yang berbeda secara kimiawi, virginiamisin M (senyawa streptogramin A) dan

virginiamisin S (senyawa streptogramin B) yang bekerja secara sinergis (Youssef

et al, 1983).

15

beberapa cocci gram negatif. Kebanyakan bakteri gram negatif secara alami

resisten karena dinding selnya tidak permeabel (Chinali et al., 1988).

Pemberian virginiamisin secara oral tidak diabsorpsi di usus hewan, tidak

ada residu virginiamisin ditemukan pada ginjal, hati, daging ayam yang diberi

virginiamisin. Jumlah organisme Clostridium prefringens pada intestin ayam

menurun dengan penambahan 55 ppm virginiamisin pada pakan. Virginiamisin

mengurangi angka kematian dan keparahan enteritis nekrotik yang disebabkan

Clostridium perfringens. Tidak ada efek shedding salmonella pada ayam

(Revolledo et al., 2006).

2.4.5. Ionophore

Kebanyakan antibiotika ionophore diproduksi oleh Streptomyces spp.,

meskipun stroptopertisillium, nocardiopsis, nokardia dan actinomadura juga

dikenal untuk memproduksi antibiotika tersebut. Ionophore aktif terhadap parasit

termasuk coccidia (eimeria) dan plasmodium, juga terhadap organisme gram

positif dan mikoplasma. Antibiotika ini tidak digunakan pada terapi manusia, pada

hewan digunakan untuk pemacu pertumbuhan dan koksidiostat (Prescott dan

Baggot, 1997).

Monensin, lasalosid, salinomisin, narasin dan maduramisin digunakan di

Eropa, hanya monensin (sapi) dan salinomisin (babi) efektif terdaftar sebagai

pemacu pertumbuhan. Ionophore lain yang terdaftar dapat digunakan pada pakan

unggas sebagai koksidiostat. Mekanisme kerja, antibiotika polieter menganggu

sistem transpor ion natural pada sel prokariotik dan eukariotik (Phillips et al.,

2004).

Antibiotika ini diabsorpsi dengan baik pemberian secara oral, sehingga

antibiotika ini cukup toksik bagi mammalia dan unggas. Beberapa kejadian

dilaporkan mengenai overdosis ionophore pada mammalia kebanyak melibatkan

intoksikasi akut, meskipun adanya laporan mengenai intoksikasi kronis. Kuda dan

kelinci peka terhadap intoksikasi ionophore, kalkun, dan burung puyuh lebih peka

terhadap intoksikasi monensin daripada jenis burung lain (Butaye et al., 2003).

Beberapa penelitian menunjukkan efek antibiotika ionophore pada intestin.

seleksi resistensi coliform dan streptococci ditemukan pada ayam. Antibiotika ini

menghambat Clostridium perfringens (tipe A dan C) pada ayam dan kalkun,

sehingga diperkirakan antibiotika dapat digunakan untuk mencegah enteritis

nekrotik. Narasin juga efektif dalam pengobatan dan pencegahan infeksi

Clostridium perfringens pada ayam. Pada babi salinomisin mengurangi lesio dan

keberadaan Lawsonia intracellularis yang menyebabkan proliferasi enteropati

pada usus babi (Butaye et al., 2003).

2.4.6. Quinoksalin

Karbadoks dan olakuidoks merupakan antibakteri sintetik yang bekerja

dengan menghambat sintesa DNA, antibiotika ini terutama aktif terhadap bakteri

gram negatif. Meskipun quinoksalin dianggap sebagai pemacu pertumbuhan,

antibiotika ini juga terutama digunakan dalam pencegahan disentri pada babi yang

disebabkan Brachyspira hyodysenteriae (Adam, 2002).

2.4.7. Efrotomisin

Merupakan sebagai antibiotika eflamisin, digunakan hanya sebagai pemacu

pertumbuhan, namun demikian penggunaannya sangat terbatas sampai sekarang.

Dengan alasan yang tidak diketahui produk ini belum dijual secara luas di Eropa.

Efrotomisin diproduksi oleh Nokardia laktamdurans, produk ini tidak aktif

terhadap bakteri gram negatif karena tidak dapat menembus sel. Spesies

streptococci relatif tidak sensitif. Efrotomisin tidak aktif terhadap staphylococci,

beberapa spesies lactobacillus, spesies enterococci tertentu dan beberapa spesies

bakteri tertentu (Prescott dan Baggot, 1997).

Efrotomisin diabsorpsi secara cepat melalui oral, tidak ada pengaruh terhadap

prevalensi tiphimurium serotipe Salmonella enteritica, sheding dan resistensi pada

babi. Antibiotika ini menurunkan jumlah organisme Clostridium perfringens pada

ileum ayam (Butaye et al., 2003).

Pakan memegang peranan penting dalam keamanan pangan asal hewan

karena mutu pakan akan tercermin dalam produk yang dihasilkan. Keamanan

17

peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mutu pakan, seperti SK. Mentan

No.241/Kpts/OT.210/4/2003 dan SNI tentang pakan nomor 01-3930-1995.

Menurut Butaye et al. (2003), penggunaan antibiotika dalam pakan dapat

meningkatkan konversi pakan, pertumbuhan hewan, menurunkan angka sakit dan

kematian pada penyakit klinis dan subklinis. Rata-rata peningkatan pertumbuhan

berkisar antara 4 – 8% dan manfaat di pakan meningkat 2 – 5%. Mekanisme

bagaimana antibiotika sebagai pemacu pertumbuhan belum secara pasti diketahui,

penelitian menggunakan germ- free chicken terlihat bahwa aksi growth promoter

dipengaruhi oleh antibiotika. Ada beberapa hipotesa yang dikemukakan untuk

menjelaskan hal tersebut yaitu; antibiotika dapat mengamankan nutrisi,

antibiotika secara selektif menghambat organisme yang menggunakan nutrisi,

penyerapan nutrisi meningkat disebabkan menipisnya barrier usus kecil,

antibiotika menurunkan produksi toksin oleh bakteri yang berada dalam usus dan

antibiotika menurunkan kejadian infeksi usus subklinis.

2.5. Penggunaan Antibiotika dalam Air Minum

Meningkatnya permintaan akan komoditi hewan telah menyebabkan

dilakukannya intensifikasi usaha peternakan yaitu dimana hewan dipelihara dalam

skala besar. Adanya kecendrungan untuk memilih cara beternak secara intensif

telah menyebabkan mudahnya penularan dari kelompok hewan yang satu ke

hewan yang lain. Sehingga semakin intensif usaha peternakan maka semakin

meningkat pula pemakaian antibiotika untuk mengatasi infeksi yang sering

timbul.

Pengobatan massal melalui air minum dalam peternakan unggas berskala

besar merupakan cara terapi yang paling baik, diharapkan pengobatan (terapi)

yang cepat dan efektif serta dapat diikuti dengan pemberian obat melalui pakan.

Hal ini disebabkan karena pengobatan melalui cara parenteral (intramuskuler, sub

kutan dan intra vena) tidak mungkin dilakukan untuk pengobatan massal dalam

peternakan berskala besar (Purvis, 2003 dan PIC, 2006).

Hasil pengamatan beberapa peneliti di lapangan menunjukkan bahwa

setelah dilakukan vaksinasi, akan diikuti dengan pemberian antibiotik melalui air

sakit, pemberian antibiotika dilanjutkan sampai delapan hari, bahkan terkadang

sampai sembuh (Bahri et al., 2005).

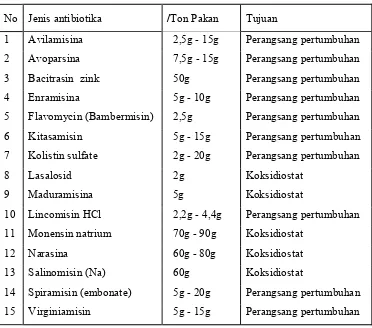

Antibiotika yang digunakan untuk pengobatan sangat bervariasi, ada yang

menggunakan satu jenis antibiotika, dua jenis antibiotika, konsentrasi dan

keefektifannya berbeda dalam satu merek dagang. Jenis antibiotika yang beredar

secara komersil dan mendapat sertifikasi dari Departemen Pertanian terlihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jenis Antibiotika yang Sudah Terdaftar untuk Pengobatan

19

Beberapa negara berbagai jenis antibiotika, termasuk golongan tetrasiklin,

neomisin, basitrasin, dan preparat sulfa diizinkan untuk diberikan secara berkala

pada peternakan ayam. Pemberian gentamisin dan spektinomisin melalui injeksi

pada ayam bibit dapat mencegah infeksi Salmonella enteritidis dari induk ayam

ke telur yang akan ditetaskan (Kusumaningsih, 2007).

Menurut Lukman (1994) khlortetrasiklin, doksisiklin dan oksitetrasiklin

merupakan antibiotika yang paling banyak digunakan untuk pengobatan dan

golongan ini tidak diizinkan diberikan melalui pakan ternak di Indonesia.

Derivat penisilin (antibiotika beta-laktam) secara luas digunakan pada sapi,

babi dan unggas untuk mengobati infeksi dan ditambahkan ke dalam pakan atau

air minum untuk mencegah beberapa penyakit. Penisilin biasanya cepat hilang

dalam darah melalui ginjal dan keluar melalui urin (Nhiem, 2005).

2.6. Residu Antibiotika

Residu adalah senyawa asal dan atau metabolitnya yang terdapat dalam

jaringan produk hewani dan termasuk residu hasil uraian lainnya dari obat

tersebut. Semua cara pemberian antibiotika dapat menyebabkan terjadinya residu

dalam pangan asal hewan seperti, daging susu dan telur (Phillips et al., 2004).

Perhatian besar telah diperlihatkan selama 40 tahun mengenai adanya residu

antibiotika pada daging ayam di Amerika Serikat.

Menurut Adam (2002) residu antibiotika terjadi akibat penggunaan

antibiotika untuk kontrol atau mengobati penyakit infeksi tidak memperhatikan

waktu henti obat, penggunaan antibiotika yang melebihi dosis yang dianjurkan,

penggunaan antibiotika sebagai feed additive dalam pakan hewan.

Pada pangan asal hewan residu meliputi senyawa asal yang tidak berubah

(nonaltered parent drug), metabolit dan atau konyugat lain. Beberapa metabolit

obat diketahui bersifat kurang atau tidak toksik dibandingkan senyawa asalnya,

namun beberapa diketahui lebih toksik (Phillips, 2004 dan Bahri et al., 2005).

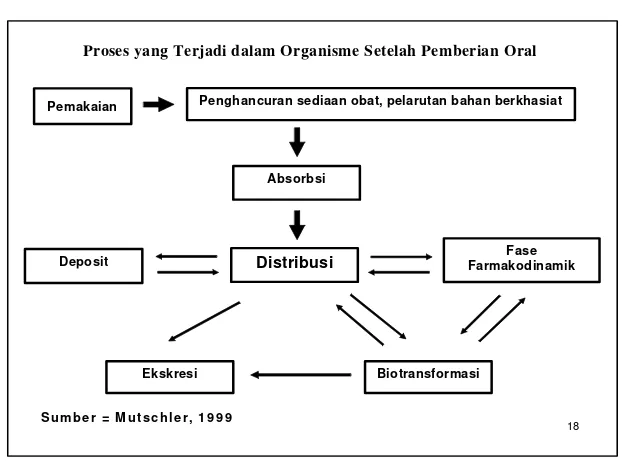

Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh (fase

farmakokinetika) yaitu, perfusi darah melalui jaringan, kadar gradien, pH dan

ikatan zat dengan makromolekul, partisi ke dalam lemak, transpor aktif, barier

Adam 2002). Secara umum fase farmakokinetik obat dipengaruhi oleh:

keragaman dalam satu spesies, perbedaan spesies, interaksi antar obat,

faktor-faktor biofarmasetik, keberadaan kinetika non linear dan penyakit.

Pakan yang mengandung antibiotika akan berinteraksi dengan jaringan

(organ) dalam tubuh ternak, meskipun dalam jumlah yang kecil pengaruh yang

ditimbulkan tidak secara langsung tetapi akan berefek kronis dan tetap berada

dalam tubuh ternak (Adam, 2002).

Senyawa induk dan metabolitnya sebagian akan dikeluarkan dari tubuh

melalui air seni dan feces, tetapi sebagian lagi akan tetap tersimpan di dalam

jaringan (organ tubuh) yang disebut sebagai residu. Jika pakan yang dicampur

antibiotika secara terus menerus, maka residu antibiotika tersebut akan

terakumulasi di dalam jaringan dengan konsentrasi yang bervariasi antara organ

tubuh (Bahri et al, 2005).

Antibiotika yang paling sering dideteksi dalam daging yaitu, penisilin

(termasuk ampisilin), tetrasiklin (termasuk khlortetrasiklin dan oksitetrasiklin),

sulfonamida (termasuk sulfadimethoksin, sulfamethazin dan sulfamethoksazol),

neomisin, gentamisin dan streptomisin (Phillips et al., 2004).

Residu dari semua jenis obat hewan paling tinggi terdapat dihati dan ginjal

dibandingkan pada jaringan otot. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar residu

beberapa antibiotika berbeda pada jaringan berbeda dalam tubuh ayam. Secara

farmakokinetik dapat dijelaskan mengenai metabolisme dan distribusi jenis obat

pada hewan yang berbeda, pada fase ini juga dapat diperkirakan waktu henti obat

untuk menghilangkan kadar obat pada jaringan yang berbeda (Adam, 2002).

Menurut Anthony (1997), dampak negatif keberadaan residu antibiotika

yaitu, reaksi alergi, toksisitas, mempengaruhi flora usus, respon immun, resistensi

terhadap mikroorganisme, pengaruh terhadap lingkungan dan ekonomi.

2.6.1. Reaksi Alergi

Alergi atau intoleransi adalah reaksi abnormal yang berhubungan dengan

substansi alami yang tidak membahayakan banyak individu. Reaksinya meliputi

21

Pada aspek alergi dengan melimpahnya antibiotika baik dikalangan medik

maupun ditoko-toko sampai kakilima tidak diragukan lagi menyebabkan

terjadinya perubahan respon terhadap suatu substansi tertentu. Perubahan tersebut

dapat berupa peningkatan kepekaan yang disebut hipersensitivitas.

Menurut Nhiem (2005) tidak ada bukti bahwa dengan terpapar residu

penisilin dalam pangan menyebabkan peka terhadap penisilin, tetapi ada beberapa

kasus pada manusia diketahui sensitif penisilin menderita reaksi alergi ketika

terekspos pangan yang mengandung residu penisilin. Dosis 10 IU (0,6 μg) dapat

menyebabkan reaksi alergi pada individu yang sensitive. Sedikit 0,01 IU/ml

penisilin dalam susu menyebabkan reaksi alergi pada individu yang sangat

sensitif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa residu penisilin dalam ginjal dan hati

(uji HPLC) kira-kira 100 kali lebih tinggi dibandingkan dalam otot. Reaksi alergi

menurut penelitian ini merupakan faktor yang menentukan untuk keamanan

evaluasi residu. Secara keseluruhan prevalensi alergi penisilin pada populasi yang

berbeda kira-kira 3 – 10% (Doyle, 2005).

Bagaimanapun perbedaan individu dan tipe pangan (pengaruh absorbsi obat),

beberapa reaksi dilaporkan akibat tercerna kurang dari 40 μg obat. Dua kasus

reaksi anaphilatik shok diselidiki pada orang yang diketahui hipersensitif

penisilin, setelah mengkonsumsi steak dan daging babi. Penelitian ini

memperkirakan bahwa jika terdapat residu dalam daging (hati dan ginjal) pada

batas maksimum residu (MRL) 0,05 ppm dan untuk susu 0,004 ppm, maksimum

sehari boleh makan benzilpenisilin dari residu total 29 μg (15 μg dari daging, 5 μg

hati, 3 μg ginjal dan 6 μg dari susu) (Doyle, 2005).

2.6.2. Toksisitas

Antibiotika dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung

maupun tidak langsung. Secara langsung antibiotika memiliki sifat toksik bagi

manusia, sebagai contoh khloramphenikol memiliki efek samping yang cukup

serius, yaitu penekanan aktivitas sumsum tulang yang berakibat gangguan

pembentukan sel-sel darah merah. Kondisi ini dapat menyebabkan aplastik

Banyak antibitika yang digunakan sebagai agen terapeutik pada hewan

domestik dalam kenyataannya juga digunakan di manusia. Bahaya toksikologik

yang terjadi pada manusia akibat residu antibiotika terutama yang berasal dari

bahan pangan sangat erat hubungannya dengan dosis dan durasi keterpaparan

(Focosi, 2005).

2.6.3. Mempengaruhi Flora Usus

Sebagai hasil penggunaan antibiotika yang panjang, perkembangan yang

tidak menyenangkan bakteri dalam saluran pencernaan merupakan masalah pada

manusia dan hewan. Pada banyak kasus penggunaan neomisin melalui oral

meningkatkan pertumbuhan jamur dalam usus. Tetrasiklin menghasilkan iritasi

gastrointestinal pada banyak individu dan menyebabkan perubahan dalam flora

usus seperti, diare akibat infeksi (Anthony, 1997).

Penggunaan antibiotika tidak hanya menyebabkan resistensi pada bakteri

patogen yang sedang ditangani tetapi juga pada mikroorganisme lain yang ada

dalam saluran pencernaan. Kemungkinan lain adalah adanya gangguan terhadap

flora normal yang ada pada saluran pencernaan manusia karena adanya residu

antibiotika pada makanan (Mazell dan Davies, 1999; Boothe dan Arnold, 2003).

Semakin panjang waktu bakteri terpapar dengan antibiotika maka akan semakin

tinggi kesempatan terjadinya mutasi, sehingga menimbulkan strain yang kurang

sensitif terhadap antibiotika tersebut.

2.6.4. Respon Immun

Berbagai penelitian dilaporkan bahwa antibiotika tidak hanya bekerja

sebagai bakterisid tetapi juga mengatur fungsi dari sel immun. Pengaruh

antibiotika pada respon immun terjadi secara langsung pada sel imuno kompeten

atau secara tidak langsung dengan merubah struktur atau metabolit dari organisme

menyebabkan terjadinya konsentrasi hambat sub minimal terhadap bakteri

(subMIC) (Anthony, 1997).

23 2.6.5. Resistensi Terhadap Mikroorganisme

Menurut Naim (2002) masalah resistensi bakteri terhadap antibiotika telah

dapat dipecahkan dengan penemuan antibiotika golongan baru seperti,

aminoglikosida, makrolida dan glikopeptida, juga dengan modifikasi kimiawi dari

antibiotika yang sudah ada tetapi tidak ada jaminan pengembangan antibiotika

baru dapat mencegah kemampuan bakteri patogen untuk menjadi resisten.

Masalah resistensi mikroba terhadap antibiotika bukanlah masalah yang

baru, sejak tahun 1963, WHO telah mengadakan pertemuan tentang aspek

kesehatan masyarakat dari penggunaan antibiotika dalam makanan dan bahan

makanan. Penggunaan antibiotika pada pakan hewan sebagai pemacu

pertumbuhan telah mengakibatkan pertumbuhan bakteri yang resisten terhadap

antibiotika yang umum digunakan untuk terapi. Sebelum tahun 1984 di Eropa

Salmonella dublin masih peka terhadap antibiotika khloramfenikol.

Resistensi kolonisasi merupakan istilah yang menggambarkan imunitas alami

yang diperoleh manusia melalui keberadaan flora normal dalam saluran

pencernaan sehingga manusia akan terlindungi dari kolonisasi/infeksi oleh

mikroorganisme dari luar tubuh. Ini merupakan konsep penting bagi kesehatan

manusia karena pencegahan kolonisasi oleh mikroba patogen seperti salmonella

atau oleh mikroba resisten adalah kunci untuk meminimalkan resiko hidup dalam

lingkungan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen (Naim, 2002;

Boothe dan Arnold, 2003).

Menurut Charles et al. (2001), antibiotika tidak digunakan pada seluruh

peternakan dan resistensi antibiotika terjadi di peternakan yang tidak

menggunakan antibiotika. Bahan baku protein yang berasal dari hewan yang

terkandung dalam pakan unggas berpotensi sebagai penyimpan sumber resistensi

bakteri terhadap antibiotika. Dari 165 sampel bahan baku protein berasal dari sapi,

ikan dan unggas yang diperoleh dari perusahaan pakan unggas, 55% sampel

tepung unggas dideteksi kadar bakteri gram negatif antara 40-10.440 CFU/g

sampel.

Resistensi diakibatkan oleh mikroba mensintesis enzim yaitu resistensi

mikroba terhadap penisilin. Dimana mikroba tersebut menghasilkan enzim

penicilloic acid yang tidak aktif. Demikian pula pada sefalosporin yang

didegradasi oleh beta laktamase (Salyers dan Whitt, 2003). Banyak bakteri

mampu memproduksi beta-laktamase, seperti bakteri gram positif dan negatif,

dimana enzim ini mempunyai peranan yang besar dalam menyebabkan resistensi

bakteri gram positif terhadap penisilin dan sefalosporin.

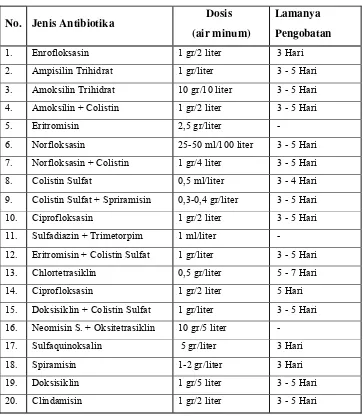

Gambar 1. Tahap resistensi

STEPS FOR RESISTANCE TRANSFER

Antibiotic use in animals

Development of resistant animal bacterial strain

Survival through food processing/handling

penggunaan antibiotika yang diisolasi dari daging dari tahun 2000 sampai dengan

tahun 2005, dari laporan tersebut dilakukan percobaan untuk mengetahui jenis

antibiotika yang paling sering menimbulkan resistensi bakteri dari berbagai jenis

daging yaitu :

1. Daging sapi: tetrasiklin > streptomisin = sulfametoksazol > ampisillin >

klorampenikol > sephalotin

2. Daging babi: tetrasiklin > streptomisin = sulfametoksazol > ampisillin >

klorampenikol > gentamisin

3. Daging ayam : tetrasiklin > sulfa > streptomisin = sephalotin > ampisillin >

25 2.6.6. Pengaruh Terhadap Lingkungan

Pemberian antibiotika secara oral seperti, tetrasiklin yang tingkat

absorpsinya tidak sempurna dan sebagian besar diekskresi secara utuh. Pengaruh

resistensi terhadap organisme yang terdapat di lingkungan termasuk Escheria coli

sebagian besar tidak diketahui

2.6.7. Ekonomi

Adanya laporan mengenai residu antibiotika dalam susu menimbulkan

masalah di industri perusahaan susu. Residu antibiotika menghambat dan tidak

sempurnanya produksi asam oleh bakteri starter kultur yang digunakan untuk

menghasilkan produk seperti keju. Hal ini mengakibatkan kehilangan ekonomi

karena meningkatnya biaya penjualan susu dan masalah kesehatan bagi

konsumen. (Anthony, 1997).

Pada tahun 2001 terjadi penolakan udang yang berasal dari Asia karena

terdapat residu khloramfenikol. Residu antibiotika ini menyebabkan terjadinya

penekanan pada sumsum tulang sehingga mengganggu pembentukan sel darah

merah, hal ini menimbulkan aplastik anemi. Adanya residu antibiotika pada

produk pangan asal hewan sudah tentu menjadi masalah Internasional, oleh

karena dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan konsumen yang

mengkonsumsi produk hewan yang mengandung atau tercemar residu (Naim,

2002).

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) Bambu Apus DKI Jakarta, dimulai sejak bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2006.

3.2. Sampel Penelitian

Materi penelitian sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor ayam pedaging diperoleh dari 6 pasar tradisional di Wilayah Kabupaten Tangerang. Materi tersebut diambil dari pasar tradisional selama 6 hari berturut-turut. Selanjutnya seluruh sampel yang diperoleh dilakukan pengujian terhadap residu antibiotika di laboratorium Kesmavet Bambu Apus DKI Jakarta.

3.3. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah, erlenmeyer, pipet volumetrik, mixer, sentrifus, water bath, magnetik stirer, homogenizer/stomacher, autoclave,

refrigerator, freezer, kertas cakram dan stomacher plastik bags.

Bahan yang digunakan yaitu, bacto peptone, bacto agar, beef extract,

yeast extract, D(+) glucose, tryptone, spora bakteri Bacillus calidolactis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis dan Micrococcus luteus.

3.4. Cara Pengujian Residu Antibiotika

Pengujian antibiotika dilakukan dengan metode biologik yaitu, metode

Bio-Assay/Screening test menggunakan spora bakteri Bacillus calidolactis,

Bacillus cereus, Bacillus subtilis dan Micrococcus luteus. Laboratorium Kesmavet

27 3.4.1. Golongan Penisilin

Pembuatan Spora Bakteri Uji

Bakteri Bacillus calidolactis ditambahkan dalam agar miring dan diinkubasi pada suhu 550 C selama 2 (dua) minggu. Kemudian bakteri yang ditumbuhkan tersebut dipanen dan dimasukkan ke dalam larutan aquabides steril 20 ml, sebanyak 4 tabung sentrifuge, lalu dipanaskan dalam waterbath pada suhu 650C selama 30 menit. Selanjutnya suspensi dipusing 3000 rpm selama 10 menit buang supernatan (lapisan atasnya).

Kedalam endapan tambahkan aquabides secukupnya, dikocok dan dimasukkan kedalam refrigerator dengan suhu 40C selama 18-24 jam. Kemudian larutan dipanaskan kembali dalam waterbath dengan suhu 650C selama 30 menit, setelah itu dipusing dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit dan diambil lapisan atasnya. Hasilnya disimpan dalam refrigerator sebagai spora.

Pembuatan Kultur Media Uji

Sebanyak 5 gr tryptone, 12 gr yeast extract, 1 gr dextrose dan 15-16 gr bacto agar dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diukur pada pH 5,7 ± 0,1 dan dididihkan. Media disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit.

Pembuatan Larutan Dapar Fosfat (Buffer)

Sebanyak 13,3 gr KH2PO4 dan 6,2 gr Na2HPO4 dilarutkan dalam 1000 ml

aquades, kemudian larutan disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit.

3.4.2. Golongan Tetrasiklin

Pembuatan Spora Bakteri Uji

selama 18-24 jam. Selanjutnya suspensi dipusing 3000 rpm selama 10 menit buang supernatan (lapisan atasnya).

Kedalam endapan tambahkan NaCl fisiologis secukupnya, dikocok dan dimasukkan kedalam refrigerator dengan suhu 40C selama 18-24 jam. Kemudian larutan dipanaskan kembali dalam waterbath dengan suhu 650C selama 30 menit, setelah itu dipusing dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit dan diambil lapisan atasnya. Hasilnya disimpan dalam refrigerator sebagai spora.

Pembuatan Kultur Media Uji

Sebanyak 6 gr peptone, 1,5 gr beef extract, 3 gr yeast extract, 1,35 gr KH2PO4, dan 15-16 bacto agar dalam 1000 ml aquadest, kemudian diukur pada

pH 5,7 ± 0,1 dan dididihkan. Media disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit.

Pembuatan Larutan Dapar Fosfat (Buffer)

Sebanyak 3,5 gr KH2PO4 dan 3 gr Na2HPO4 dilarutkan dalam 1000 ml

aquades, kemudian larutan disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit.

3.4.3. Golongan Makrolida

Pembuatan Spora Bakteri Uji

Bakteri Micrococcus luteus ditambahkan dalam agar miring dan diinkubasi pada suhu 360 C selama 18-24 jam. Kemudian diambil 1 ose kuman biakan Micrococcus luteus ke dalam 10 ml media Heart Infusion Broth (HIB). Selanjutnya diinkubasikan selama 18-24 jam dalam inkubator suhu 360C. Kuman siap digunakan untuk pengujian.

Pembuatan Kultur Media Uji

29 Pembuatan Larutan Dapar Fosfat (Buffer)

Sebanyak 7 gr KH2PO4 dan 6 gr Na2HPO4 dilarutkan dalam 1000 ml

aquades, kemudian larutan disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit.

3.4.4. Golongan Aminoglikosida

Pembuatan Spora Bakteri Uji

Bakteri Bacillus subtilis ditambahkan dalam agar miring dan diinkubasi pada suhu 360 C selama 1 (satu) minggu. Kemudian bakteri yang ditumbuhkan tersebut dipanen dan dimasukkan ke dalam larutan aquabides 20ml, sebanyak 4 tabung sentrifuge, lalu dipanaskan dalam waterbath pada suhu 650C selama 30 menit. Selanjutnya suspensi dipusing 3000 rpm selama 10 menit dibuang supernatan (lapisan atasnya).

Kedalam endapan tambahkan aquabides secukupnya, dikocok dan dimasukkan kedalam refrigerator dengan suhu 40C selama 18-24 jam. Kemudian larutan dipanaskan kembali dalam waterbath dengan suhu 650C selama 30 menit, setelah itu dipusing dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit dan diambil lapisan atasnya. Hasilnya disimpan dalam refrigerator sebagai spora.

Pembuatan Kultur Media Uji

Sebanyak 5 gr peptone, 3 gr beef extract, 3 gr yeast extract, dan 15-16 gr bacto agar dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diukur pada pH 5,7 ± 0,1 dan dididihkan. Media disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit.

Pembuatan Larutan Dapar Fosfat (Buffer)

Sebanyak 6,4 gr KH2PO4 dan 18,9 gr Na2HPO4 dilarutkan dalam 1000 ml

3.4.5. Kalibrasi Spora/Kuman

Media di panaskan dan simpan di dalam waterbath pada suhu 550C. Kemudian di ambil sebanyak 100 ml, tambahkan spora yang akan diuji dan di kocok hingga larutan media dan kuman tercampur rata. Di pipet kultur media masing-masing sebanyak 8 ml (dilakukan 3 kali pengulangan) dan dibiarkan memadat. Kertas cakram (paper disk) diletakkan diatas permukaan kultur media dan ditetesi dengan larutan baku standar antibiotika. Sebelum diinkubasikan spora dibiarkan pada suhu kamar selama 1 jam. Inkubasikan di dalam inkubator dengan suhu sesuai dengan spora yang diuji, selama 18-24 jam. Hasil ditentukan dengan mengukur diameter daerah hambatan dengan menggunakan jangka sorong/kaliper

3.4.6. Penghitungan Spora Bakteri

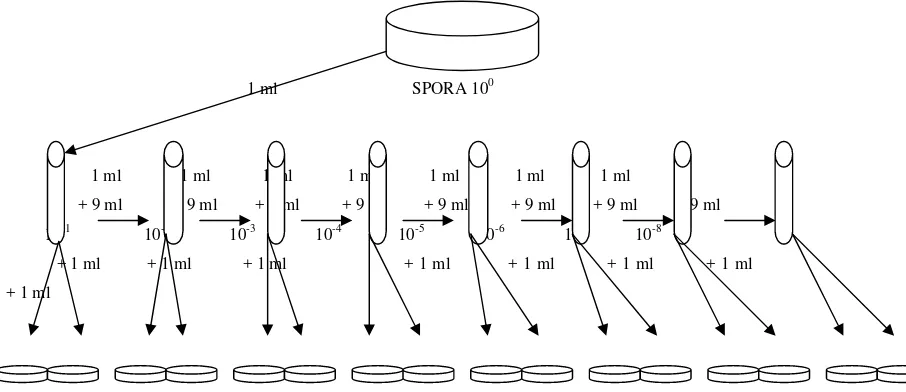

Dari contoh suspensi diatas dibuat pengenceran berseri sampai dengan 10-8 , setiap konsentrasi pengenceran ditu ang ke dalam cawan petri masing-masing 1 ml (dilakukan 2 kali pengulangan), kemudian di tambahkan media agar sebanyak 15-20 ml dan digoyang hingga merata dan ditunggu sampai memadat. Selanjutnya cawan petri di inkubasi selama 18-24 jam pada masing-masing temperatur tergantung jenis sporanya dan tiap cawan petri di hitung dan koloni yang di hitung jumlahnya antara 25-250.

Gambar 2. Bagan Penghitungan Spora

1 ml SPORA 100

1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml + 9 ml 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8

31

Masing-masing cawan petri diisi dengan 15-20 ml media agar dan 1 ml spora.

3.4.7. Cara Menyatakan Hasil

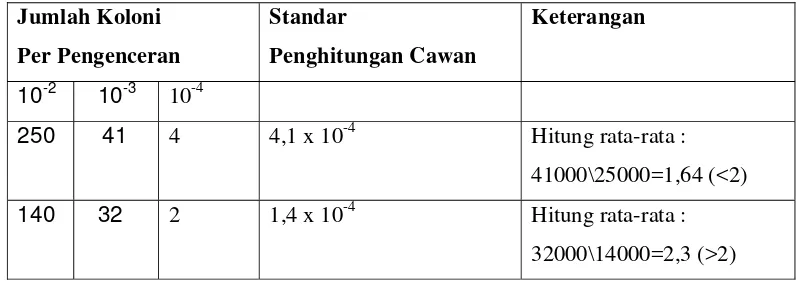

Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka pertama di depan koma dan angka kedua dibelakang koma. Jika angka yang ketiga sama dengan atau lebih besar dari 5, harus dibulatkan satu angka lebih tinggi pada angka yang kedua.

Tabel 3. Standar Penghitungan Cawan

Jumlah Koloni jumlah antara 25 dan 250, dan perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil dari atau sama dengan 2, tentukan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan memperhitungkan pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah lebih besar 2, yang dilaporkan hanya hasil yang terkecil.

Tabel 4. Standar Penghitungan Cawan

3.4.8.Pembuatan Larutan Standar Kerja

Penisilin

Masing-masing standar baku ditimbang dengan memperhatikan potensi standar Penisilin dengan larutan dapar sampai konsentrasi 0,1 µg/ml.

Larutan Stok Standar Konsentrasi 1000 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar Konsentrasi menjadi 100 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 10 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 1 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 0,1 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 0,01 µg/ml (sebagai larutan standar kerja)

Tetrasiklin

33

Larutan Stok Standar Konsentrasi 1000 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 100 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 10 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 1 µg/ml (sebagai larutan standar kerja)

Aminoglikosida

Masing-masing standar baku ditimbang dengan memperhatikan potensi standar Aminogliksida dengan larutan dapar sampai konsentrasi 1µg/ml.

Larutan Stok Standar Konsentrasi 1000 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 100 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 10 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Makrolida

Masing-masing standar baku ditimbang dengan memperhatikan potensi standar Makrolida dengan larutan dapar sampai konsentrasi 1µg/ml.

Larutan Stok Standar Konsentrasi 1000 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 100 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 10 µg/ml

Diambil 2 ml + 18 ml larutan dapar

Konsentrasi menjadi 1 µg/ml (sebagai larutan standar kerja)

3.4.9. Pengujian Sampel

Sebanyak 10 gram contoh masing-masing sampel (daging paha, sayap, dada, hati, ginjal dan kaki bagian metatarsal) dimasukkan kedalam tabung sentrifuge, ditambahkan 20 ml larutan dapar dihomogenkan, kemudian di sentrifuge 3000 rpm selama 10 menit untuk mendapatkan larutan supernatannya. Sementara itu kultur media agar disiapkan untuk masing-masing kelompok antibiotika. Selanjutnya kertas cakram steril diletakkan di atas permukaan kultur media.

35

pengulangan. Setelah itu hasil uji ditentukan dengan menggunakan jangka sorong/kaliper. Sampel yang terbentuk zona hambatan diplotkan pada kertas semi logaritma kurva standar masing-masing antibiotika.

3.4.10. Pengukuran Hasil

Diamati dan diukur diameter zona hambat yang terbentuk di sekeliling kertas cakram dengan menggunakan jangka sorong (kaliper). Sampel dinyatakan positif mengandung antibiotik apabila zona hambat yang terbentuk ≥ 2 mm dari tepi kertas cakram. Sampel dinyatakan negatif apabila zona hambat yang terbentuk 0 – 2 mm. Karena zona hambat yang terbentuk < 2 mm dianggap akibat adanya natural inhibitor. Kontrol positif harus membentuk zona hambat 15 – 30 mm, sedangkan kontrol negatif harus tidak membentuk zona hambat.

3.4.11. Pembuatan Standar Kurva Antibiotika

0.25

Daging Daging Daging Hati Ginjal Kaki

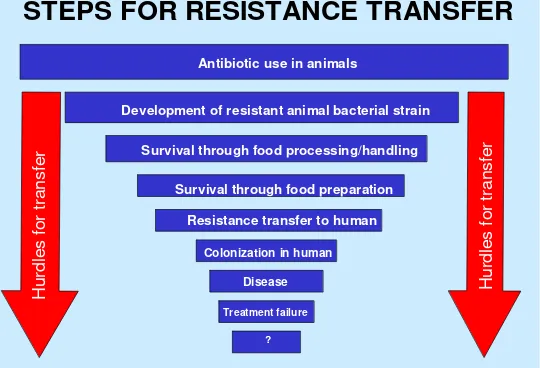

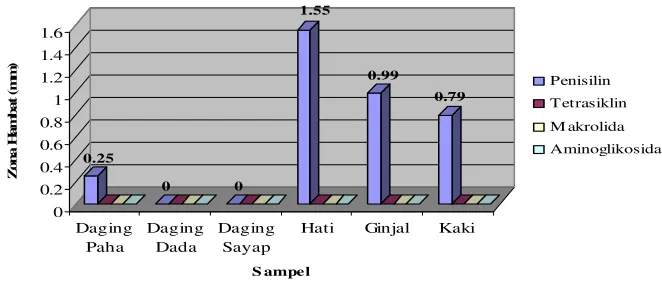

Penisilin dada, hati, ginjal dan kaki ayam pedaging menggunakan metode Bio-Assay atau

Screening Test yang mengacu pada SNI 01-6366-2000 tentang batas maksimum

residu dalam bahan pangan asal hewan. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Rata-rata Zona Hambat Residu Antibiotika (Penisillin) Antara Daging (Paha, Dada, Sayap), Organ (Hati, Ginjal) dan Kaki Ayam Pedaging

Zona Hambat No. Sampel Jumlah

Penisilin Tetrasiklin Makrolida Aminoglikosida

1. Hati 31 1,55 ± 8,53 Negatif Negatif Negatif 2. Ginjal 31 0,99 ± 6,34 Negatif Negatif Negatif 3. Daging Paha 31 0,25 ± 1,85 Negatif Negatif Negatif 4. Kaki 31 0,79 ± 3,77 Negatif Negatif Negatif 5. Daging Dada 31 Negatif Negatif Negatif Negatif 6. Daging Sayap 31 Negatif Negatif Negatif Negatif

Berdasarkan tabel di atas terlihat golongan antibiotika tetrasiklin, makrolida dan aminoglikosida tidak terbentuk zona hambat, sedangkan golongan penisilin terbentuk zona hambat. Hasil rataan zona hambat pada daging paha, hati, ginjal dan kaki ayam pedaging masih berada di bawah standard SNI 01-6366-2000. Ilustrasi dari rata-rata zona hambat seperti grafik di bawah ini:

Grafik 1. Rataan Zona Hambat Residu Antibiotika Golongan Penisilin, Tetrasiklin, Makrolida dan Aminoglikosida