DINAMIKA PERAN DAN STRATEGI LSM DALAM ARENA

POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

(KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN )

DAVID ARDHIAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul DINAMIKA PERAN DAN STRATEGI LSM DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP : KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

RINGKASAN

DAVID ARDHIAN. Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup : Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Dibimbing oleh SOERYO ADIWIBOWO DAN EKAWATI SRI WAHYUNI.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi LSM dalam menanggapi isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta implikasinya terhadap perubahan kebijakan dan tata kelola. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan ruang lingkup analisis pada tingkat nasional dan lokal. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah Gerakan Sosial Baru yang dibingkai dengan kerangka ekologi politik. Untuk menganalisis bentuk-bentuk aksi LSM pada tataran empiris, studi ini menggunakan konsep keluhan kolektif, struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses framing.

Kasus karhutla menjadi momentum politik bagi kalangan LSM untuk mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola. Gerakan LSM memanfaatkan keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik untuk membangun struktur mobilisasi pada tingkat nasional dan lokal. Pada tingkat nasional, LSM melakukan proses framing melalui media massa dan tekanan politik kepada pemerintah untuk menghasilkan regulasi terkait karhutla dan melakukan proses hukum terhadap perusahaan pembakar lahan. Strategi politik LSM adalah mempengaruhi langsung aktor-aktor kunci, menggunakan jaringan advokasi lintas negara, menggunakan kekuatan pasar untuk menekan perusahaan, mempengaruhi aliran kapital kepada perusahaan, menggalang dukungan elit pemerintahan dan mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam pengendalian karhutla tingkat lokal.

Di tingkat Provinsi Jambi, gerakan LSM memobilisasi kekuatan yang ada dalam bentuk Koalisi Jambi Melawan Asap (KJMA). KJMA mampu memperluas elemen gerakan dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya untuk melakukan protes kolektif terhadap pemerintah daerah dan menggalang bantuan untuk penanganan korban kabut asap. Disamping itu, kalangan LSM di Jambi mampu mendorong pemerintah daerah menerbitkan PERDA No. 2 Tahun 2016 yang merupakan PERDA karhutla pertama di Indonesia.

Studi berkesimpulan bahwa LSM mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam mendorong kesetaraan relasi kuasa antar pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat. LSM memperkuat pemerintah untuk menghasilkan regulasi tentang karhutla dan mendorong proses penegakan hukum. LSM mempengaruhi perilaku perusahaan dengan menggunakan standar keberlanjutan lingkungan hidup agar perusahaan tidak melakukan praktik pembakaran dalam operasinya. Selain itu, LSM mempromosikan praktik-praktik terbaik masyarakat dalam pengendalian karhutla di tingkat lokal.

SUMMARY

DAVID ARDHIAN. Dynamics of NGO‟s Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena : Case of Land and Forest Fires. Supervised by SOERYO ADIWIBOWO and EKAWATI SRI WAHYUNI.

The study aimed to analyze NGO‟s roles and strategies in responding land and forest fires (LFF) in Indonesia, and it‟s implications to environmental policies and governance. The study using qualitative approach through indepth interviews and desk literature reviews to analyze NGO‟s actions at national and local. The study refers to new social movement theory enriched with political ecology approach. In investigating NGO‟s actions at empirical level, the study apply the concepts of collective deprivations, political opportunity structures, mobilizing structure and framing process as analytical tools.

The study reveals that NGOs viewed LFF as political momentum for policy advocacy and better governance. In doing so, collective deprivations and political opportunity are two strategic factors for mobilizing structure at national and local. At national level, political pressure to government and media framing are exercised for strengthening policy advocacy and law enforcement. Through transnational advocacy networks, impose sustainability standard on market, influencing capital flows, mobilizing political elites supports, and promoting best practices are strategic acvities for influencing LFF related stakeholders.

At local, in Jambi Province, NGOs mobilizing it‟s power by develop a coalition namely Koalisi Jambi Melawan Asap (KJMA) as mobilizing structure. KJMA has been able to expand it‟s movement constituency to develop collective protests and mobilizing the support for haze victims. Furthermore, NGO movements in Jambi enhanced local government to produce provincial regulation No. 2/2016 regarding LFF management. The regulation is the first ever provincial regulation in Indonesia.

The study concluded that NGOs have ability to influence the imbalance power relation among government, companies and community. NGOs movement have strengthened government to produce LFF related policies and law enforcements. NGOs have influenced the companies to comply with market sustainability standard as the way to promote zero burning activities. Furthermore, NGOs have promoted the best practices of community-based peatlands management as solutions to control LFF at local.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

DINAMIKA PERAN DAN STRATEGI LSM DALAM ARENA

POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

(Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)

DAVID ARDHIAN

Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan) Nama : David Ardhian

NIM : I353120101

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr Dr.Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam tesis ini adalah gerakan lingkungan hidup, dengan judul Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup : Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB.

Penulisan tesis ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Soeryo Adiwibowo dan Ibu Dr. Ekawati Sri Wahyuni, selaku ketua dan anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan ide, saran dan kritik kepada penulis, sejak mulai penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penulisan tesis ini. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Satyawan Sunito, selaku penguji luar komisi pembimbing yang banyak memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan penulisan tesis ini.

2. Bapak Dr. Arya Hadi Dharmawan, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan yang memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Sosiologi Pedesaan yang mendukung kelancaran dalam penyelesaian studi.

3. Para sahabat dan rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan dan teman diskusi dalam penelitian, yakni Hanni Adiati, Dr. Budi Satyawan Wardhana, Dr. Erwin Widodo, Dr. Adi Prasetijo, Dr. Niel Makinuddin, Kusnadi Wirasaputra, Abetnego Tarigan, Nurhidayati, Longgena Ginting, Anissa Rahmawati, Jefri Saragih, Fathi Hanif, Irwan Nurdin, Norman Jiwan, Rival Ahmad, Jaya Nofyandri, Diki Kurniawan, Rivani Noor, Hambali, Ir. Irmansyah, Poprianto, Eko Kurniawan Komara, Ahmad Maftuchan, M. Djauhari, Muayat Ali Muhsi, Redo, Musri Nauli, Feri Irawan, Yogi Sirait, Zainuddin Khalid, Ireng Maulana, Sardi Winata, Yuniawan Setyadi, Mario Ginting dan semua rekan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Dr. Abdul Wahib Situmorang, Dr. Sofyan Sjaf dan Dr. Noer Fauzi Rahman yang telah memberikan masukan dan literatur-literatur sebagai acuan dalam penulisan tesis ini.

4. Para sahabat dan rekan kerja yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis, yakni Dr. Hermanu Triwidodo, Prof. Dr. Damayanti Buchori, Dr. Widodo, Dr. Suryo Wiyono, Wahono, Witoro, Said Abdullah, serta seluruh jajaran pengurus Gerakan Petani Nusantara (GPN), Yayasan Tunas Tani Mandiri (Nastari) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).

6. Istri penulis Aprida Cristin dan kedua anak, Nadine dan Valine, orang tua dan seluruh keluarga besar, atas dukungan doa dan perhatian kepada penulis dalam penyelesaian studi.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya ilmiah ini memberikan sumbangan bagi perkembangan studi Sosiologi Pedesaan, khususnya pada ranah ekologi politik, gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Kegunaan Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA

Krisis Ekologi dalam Tinjauan Sosiologi 5

Teori Gerakan Sosial 12

Gerakan Lingkungan Hidup 19

Lembaga Swadaya Masyarakat 22

Peran Politik LSM 26

Kerangka Pemikiran 27

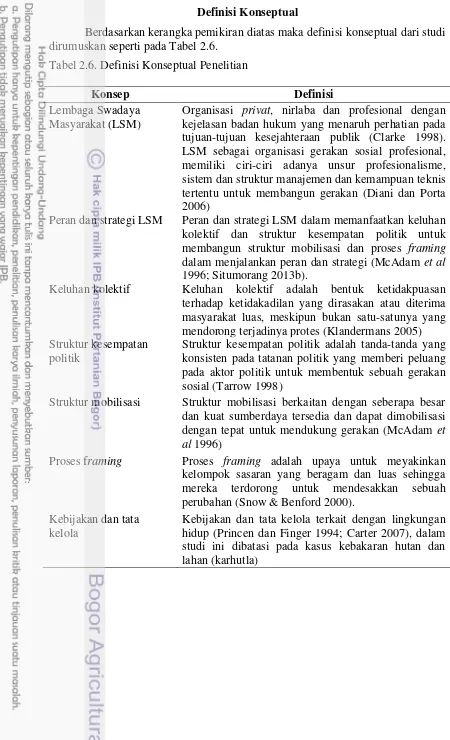

Definisi Konseptual 30

3 METODOLOGI

Pendekatan Penelitian 31

Lokasi dan Waktu Penelitian 31

Metode Penelitian 31

Teknik Pemilihan Informan dan Pengumpulan Data 32

Analisis Data 32

4 EKOLOGI POLITIK KARHUTLA

Karhutla sebagai Masalah Ekologi 33

Karhutla sebagai Masalah Ekologi Politik 37 5 PERAN DAN STRATEGI LSM

Konteks Peran LSM dalam Isu Karhutla 48 Keluhan Kolektif dan Struktur Kesempatan Politik 51

Struktur Mobilisasi 54

Proses Framing 58

Strategi Politik LSM 61

6 BENTUK AKSI DAN IMPLIKASI PADA TATA KELOLA

Penguatan Kebijakan Pemerintah 68

Mempengaruhi Perilaku Perusahaan 75

Memperkuat Peran Masyarakat 76

7 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 84

Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 92

DAFTAR ISTILAH 105

DAFTAR SINGKATAN 108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Krisis Ekologi dalam Perspektif Sosiologi 11 Tabel 2.2. Perbedaan Gerakan Sosial Lama dan Baru 17 Tabel 2.3. Ragam Perspektif dalam Teori Gerakan Sosial 18 Tabel 2.4. Perkembangan Gerakan Lingkungan Hidup Global 21

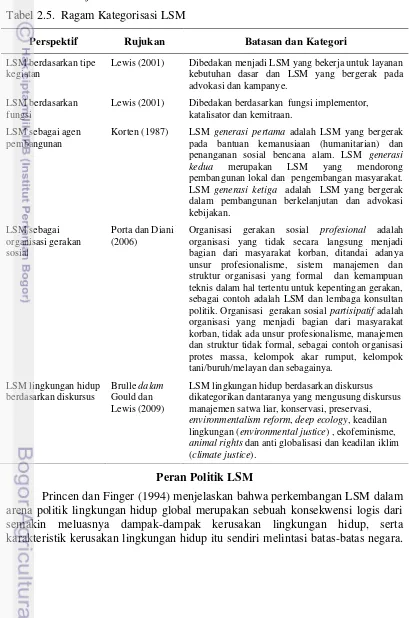

Tabel 2.5. Ragam Kategorisasi LSM 25

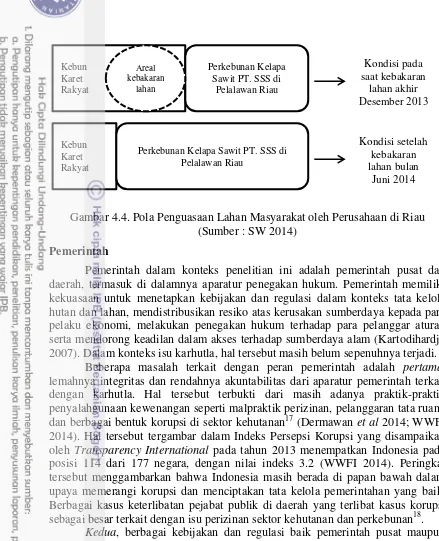

Tabel 2.6. Definisi Konseptual Penelitian 30 Tabel 4.1. Perkembangan Titik Api Tahun 2010-2015 di Prov. Jambi 35 Tabel 4.2. Kronologi Kejadian dan Dampak Karhutla 2015 di Jambi 36 Tabel 4.3. Penguasan Lima Grup Besar Perusahaan Kelapa Sawit 40 Tabel 4.4. Pola Penguasaan Lahan Masyarakat oleh Perusahaan di Riau 42 Tabel 4.5. Kerugian Masyarakat Jambi akibat Karhutla 2015 45

Tabel 4.6. Peta LSM dalam Isu Karhutla 46

Tabel 5.1. Kondisi Pemungkin Peran LSM dalam Isu Karhutla 52 Tabel 5.2. Ragam Peran LSM sebagai Mobilisasi Sumberdaya 58 Tabel 5.3. Perbedaan Struktur Mobilisasi LSM Nasional dan Lokal 66 Tabel 6.1. Daftar LSM Pelaksana Program Pencegahan Karhutla 78

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan Penelitian 92

Lampiran 2. Panduan Wawancara Mendalam 94

Lampiran 3. Sejarah Karhutla 96

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting di Indonesia. Karhutla telah terjadi selama 17 tahun terakhir dengan intensitas kejadian yang semakin tinggi dan dampak yang semakin luas. Kejadian karhutla skala luas terakhir terjadi pada tahun 2015, yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 221 triliun rupiah (BD 2015). Laporan dari Global Fire Emission Database (GFED) pada tahun 2015 menyatakan bahwa pada periode September sampai Desember 2015, tingkat emisi karbon Indonesia mencapai 15-20 juta ton per hari, menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia. Kabut asap dari karhutla tahun 2015 telah memberikan dampak sosial, dimana sebanyak 43 juta jiwa penduduk terpapar kabut asap, 400 ribu jiwa diantaranya mengalami sakit gangguan pernafasan dan 12 korban jiwa meninggal dunia (Purnomo et al. 2015). Kabut asap juga telah menimbulkan ketegangan politik dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan mendapat perhatian luas secara internasional.

Sudut pandang ekologi politik, melihat karhutla bukan hanya persoalan perubahan biofisik lingkungan hidup namun terkandung di dalamnya dimensi ekonomi politik yang menyangkut relasi kuasa. Blaikie dan Brookfield (1987) menjelaskan bahwa ekologi politik merupakan kombinasi dari perhatian ekologi dan ekonomi politik secara luas, mencakup dialektika antara masyarakat dengan sumberdaya berbasis lahan, termasuk dialektika antar kelas dan kelompok dalam masyarakat. Bryant dan Bailey (1997) melihat krisis ekologi di negara berkembang lebih banyak berpangkal pada ketimpangan relasi kuasa.

Peningkatan intensitas kejadian karhutla dari waktu ke waktu tidak lepas dari sejarah panjang proses pembukaan hutan secara luas, termasuk hutan rawa gambut untuk kepentingan industri berbasis lahan dan hutan, seperti perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit (FWI 2001; Tacconi 2003; SW 2014). Karhutla sebagai masalah ekologi politik dilihat dari kontestasi peran, pengaruh, kepentingan dan relasi kuasa diantara para aktor yang menentukan konfigurasi tata kelola hutan dan lahan. Salah satu aktor penting dalam isu karhutla adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam setiap kasus lingkungan hidup, termasuk kasus karhutla, LSM selalu tampil untuk mengartikulasikan kepedulian mereka dalam berbagai bentuk aksi. LSM merupakan salah satu aktor dominan dalam arena politik lingkungan hidup kontemporer (Princen & Finger 1994; Carter 2007). Berkembangnya peran LSM merupakan gambaran bahwa proses-proses kebijakan dan perubahan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga dipengaruhi oleh aktor-aktor non-negara (Guadalope & Rodrigues 2014). Partisipasi LSM tersebut dilihat sebagai wahana untuk mendorong demokratisasi dalam tata kelola lingkungan hidup (Forsyth 1999; Betsill & Corell 2001; Dalton & Reccia 2003).

lingkungan hidup pada tingkat global, menggugah kesadaran publik, menggugat kebijakan negara, serta menggalang protes dan boikot terhadap perusahaan perusak lingkungan hidup (Betsill & Corell 2001; Dalton & Reccia 2003), serta mempengaruhi perilaku perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan lingkungan hidup (Pasqueira & Glasbergen 2013).

Dari sudut padangan gerakan sosial, LSM dilihat sebagai gerakan sosial terorganisir untuk transformasi sosial dalam rangka mengimbangi kekuatan negara dan pasar (Fakih 1996). LSM merupakan bentuk organisasi gerakan sosial profesional (Diani & Porta 2006). Perkembangan gerakan LSM merupakan bagian dari bentuk-bentuk Gerakan Sosial Baru (GSB) atau new social movement (Cohen 1985; Singh 2001; Rahman 2005; Saunders 2013). Salah satu bentuk GSB adalah gerakan lingkungan hidup yang dimotori oleh kalangan LSM (Carter 2007; Saunders 2013).

Kaitan antara ekologi politik dan gerakan sosial dengan fokus pada peran dan strategi LSM, belum banyak diteliti. Studi gerakan lingkungan hidup di Indonesia, lebih banyak menjelaskan mengenai tumbuh dan berkembangnya gerakan namun belum menjelaskan dinamika peran dan strategi organisasi LSM serta implikasinya pada kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup. Lynch dan Harwell (2002) menyinggung tentang tumbuhnya gerakan LSM dalam memperjuangkan hak dan akses terhadap sumberdaya alam pada awal masa reformasi. Peluso et al. (2008) mengungkap tumbuhnya gerakan lingkungan hidup merupakan bentuk reaksi terhadap kebijakan politik dan ekonomi dari pemerintahan Orde Baru yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Situmorang (2013b) menjelaskan dinamika protes kolektif lingkungan hidup 1968-2011 yang mengungkap tumbuh, berkembang dan menurunnya protes kolektif ditentukan oleh variabel-variabel struktur kesempatan politik, keluhan kolektif, struktur mobilisasi, kerangka gerakan dan bentuk-bentuk aksi. Studi Situmorang (2013b) memberikan rujukan penggunaan konsep-konsep dari teori gerakan sosial modern untuk melihat dinamika protes kolektif, namun studi ini belum menyinggung peran dan strategi LSM sebagai organisasi gerakan sosial secara lebih mendalam.

Dalam kaitan terhadap perubahan kebijakan publik, studi Gregorio (2013) menjelaskan pentingnya dimensi jaringan (network) dalam gerakan lingkungan hidup untuk mempengaruhi proses-proses kebijakan tenurial di Indonesia. Sementara Karimasari (2013) menjelaskan peran organisasi transnasional dalam menentang ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kedua studi tersebut menjelaskan bagaimana proses-proses gerakan lingkungan hidup bekerja pada satu kasus tertentu dalam arena politik lingkungan hidup.

Studi ini bermaksud memperkaya studi-studi gerakan lingkungan hidup sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada LSM sebagai organisasi gerakan sosial. Studi mengkaitkan ekologi politik, gerakan sosial dan implikasinya terhadap perubahan kebijakan dan tata kelola, dengan mengambil kasus karhutla. Studi ini berangkat dari sudut pandang bahwa kasus karhutla adalah sebuah arena ekologi politik dimana LSM merupakan salah satu aktor penting di dalamnya. Bagaimana peran dan strategi LSM dalam menanggapi masalah karhutla dan kontribusinya terhadap penguatan kebijakan dan tata kelola pengendalian karhutla merupakan fokus dalam studi ini.

Rumusan Masalah

Masalah lingkungan hidup masih menjadi persoalan penting di Indonesia seiring dengan derap pembangunan ekonomi yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Meningkatnya intensitas kejadian bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan karhutla merupakan indikasi bahwa tata kelola lingkungan hidup masih belum berubah secara signifikan. Karhutla merupakan salah satu persoalan lingkungan hidup yang penting dan memiliki implikasi ekonomi, ekologi, sosial dan politik yang luas di Indonesia.

Meningkatnya intensitas kejadian karhutla dari waktu ke waktu selama dua dekade terakhir merupakan indikasi bahwa masalah karhutla bukan hanya sekedar fenomena alami, namun juga terkait dengan praktik, kepentingan, kekuasaan dan relasi-relasi antar aktor dalam konteks ekologi politik. Karhutla merupakan bentuk krisis ekologi, dimana akar persoalan adalah pada ketidaksetaraan relasi kuasa (Bryant & Bailey 1997). Analisis terhadap relasi kuasa antar aktor yang terlibat dalam isu karhutla merupakan satu arena yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu aktor yang penting dalam arena politik karhutla adalah kalangan LSM. LSM merupakan salah satu aktor penting dalam arena politik lingkungan hidup kontemporer (Princen & Finger 1994; Carter 2007), dan merupakan bentuk organisasi gerakan sosial (Fakih 1996; Diani & Porta 2006) serta merupakan bagian dari gerakan sosial baru (Rahman 2005; Saunders 2013). Bagaimana peran dan strategi LSM dalam menanggapi karhutla serta bagaimana kontribusinya terhadap penguatan kebijakan dan tata kelola pengendalian karhutla masih belum pernah diteliti. Studi ini bermaksud menjelaskan keterkaitan antara ekologi politik, gerakan sosial dan perubahan tata kelola lingkungan hidup, yang dipelajari dari analisis terhadap peran dan strategi LSM dalam menanggapi masalah karhutla.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan strategi organisasi LSM dalam menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan pada tingkat lokal dan nasional?

2. Sejauh mana peran LSM dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola yang lebih baik terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan peran dan strategi LSM dalam menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan pada tingkat lokal dan nasional.

2. Menjelaskan peran LSM sebagai organisasi gerakan sosial dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

gerakan sosial serta implikasinya terhadap perubahan kebijakan publik. Studi ini diharapkan akan menjadi perintis bagi studi-studi lanjutan dalam konteks gerakan sosial secara umum dan peran organisasi gerakan sosial secara khusus seperi LSM dan organisasi rakyat lainnya, dalam berbagai arena masalah sosial terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini diulas tinjauan pustaka sebagai rujukan bagi kerangka pemikiran dan analisis dalam studi. Pertama mengulas tentang ragam perspektif dalam sosiologi dalam melihat krisis ekologi sebagai landasan untuk memahami fenomena karhutla. Kedua, mengelaborasi berbagai perspektif teori gerakan sosial untuk menjadi rujukan dalam menjelaskan peran dan strategi LSM. Ketiga, menjelaskan gerakan lingkungan hidup yang merupakan latar dan konteks dimana LSM mengembangkan peran, strategi dan bentuk aksi. Keempat, adalah tinjauan mengenai LSM secara umum terkait dengan kategorisasi dan berbagai bentuk peran yang dilakukan. Terakhir, kelima adalah rujukan tentang bagaimana peran politik LSM dalam tata kelola lingkungan hidup.

Krisis Ekologi dalam Tinjauan Sosiologi

Perkembangan peradaban manusia sejak masa Revolusi Industri di Eropa telah menghasilkan kemajuan dalam teknologi dan produksi pada satu sisi, namun pada sisi lain menghasilkan dampak terhadap degradasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Revolusi industri dan perkembangan kapitalisme mendorong dominasi manusia atas alam (Bell 1957). Herbert Marcuse dalam buku One Dimensional Man pada tahun 1964, menjelaskan semakin tinggi tingkat produksi suatu pabrik, maka semakin bertambah kerusakan yang harus dipikul oleh alam termasuk manusia di dalamnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan akumulasi kapital dari pemilik modal atau memenuhi kepuasan konsumsi berlebih dari sekelompok manusia (Situmorang 2013a ; Suseno 2013).

Bell (1957) dalam Invitation to Environmental Sociology menjelaskan bahwa masalah lingkungan hidup pada dasarnya merupakan masalah sosial. Masalah lingkungan hidup adalah masalah masyarakat, yang mempengaruhi tatanan dan organisasi sosial. Masalah lingkungan hidup disebabkan oleh manusia, dan manusia pula yang harus mengatasinya, dan dalam konteks tersebut diperlukan pemikiran sosiologi. Lebih lanjut kunci dari penjelasan masalah lingkungan hidup tersebut adalah pada ketidaksetaraan sosial (social inequality).

“....social inquality is both product dan a producer of pollution, overconsumption, resource depletion, habitat loss, risky technology, rapid population growth. As well, social inequality influences how we envision what our environmental problem are” (Bell 1957 : 2).

Dengan akumulasi perkembangan kebudayaan maka manusia mampu mengatasi berbagai masalah sosial tanpa batasan-batasan lingkungan hidup. Dengan kata lain manusia adalah makhluk dominan, dan bisa dikecualikan dari hukum-hukum ekologi karena kemampuannya dalam mendominasi alam.

Sebagai pemikiran tandingan, Catton dan Dunlap (1978) mengajukan paradigma baru yang disebut new ecological paradigm (NEP) dalam ranah sosiologi, dengan menyatakan bahwa manusia hanyalah satu spesies dari banyak spesies dalam jejaring kehidupan. Dengan demikian hubungan sebab dan akibat, efek dan tanggapan balik dari tindakan manusia dalam jejaring kehidupan menghasilkan konsekwensi yang tidak bisa diduga. Dengan kata lain, terdapat dimensi ekologi yang mampu membatasi pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan fenomena sosial lainnya.

Serangkaian pemikiran dari William Catton dan Riley Dunlap pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an tersebut, menjadi landasan penting dalam perkembangan sosiologi lingkungan (Barbosa 2009 dalam Gould & Lewis 2009). Hal tersebut mendorong tumbuhnya perdebatan-perdebatan teoritis dalam melihat krisis ekologi, termasuk menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan lingkungan hidup pada akhir tahun 1970-an. Selanjutnya diuraikan bagaimana perkembangan pemikiran sosiologi dalam menanggapi krisis ekologi yakni dari perspektif ekologi manusia/ekologi budaya, neo-marxisme, modernisasi ekologi, ekologi politik dan posmodernisme.

Perspektif Ekologi Manusia/ Ekologi Budaya

Kerusakan lingkungan hidup dari sudut pandang ekologi manusia dilihat sebagai konsekwensi dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pandangan ini berangkat dari pemikiran bahwa kebudayaan manusia dibentuk dari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan oleh Julian Steward pada tahun 1955 dalam Theory of Culture Change : The Methodology of Multilinear Evolution, yang menjadi landasan berkembangnya ekologi budaya atau cultural ecology (Haenn & Wilk 2006).

Padangan ekologi manusia melihat bahwa ekosistem mampu menjaga keseimbangan melalui satu proses aliran materi dan energi dalam sebuah sistem tertutup. Hal tersebut diungkap oleh Roy A. Rappaport dalam Buku Pigs for the Anchestor yang menjelaskan bahwa peperangan antar suku di Papua New Guinea adalah sebuah mekanisme adaptasi agar mampu menjaga rasio jumlah babi dan manusia agar ekosistem dan sistem sosial tetap terjaga secara seimbang (Haenn & Wilk 2006)

Padangan ekologi manusia dan ekologi budaya cenderung melihat masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari adaptasi budaya sebagai mekanisme aliran materi dan energi dalam sistem yang tertutup. Hal ini dipengaruhi latar belakang para pemikir ekologi budaya yang dimotori oleh Julian Steward, dimana sebagian besar berangkat dari ranah antropologi budaya (Haenn & Wilk 2006).

Perspektif Neo-Marxisme

mengorbankan tenaganya. Pertentangan antara kelas pemilik modal dan kaum buruh tersebut menjadi pusat analisis dalam pandangan marxisme.

Pada awal tahun 1960-an, Murray Bookchin memperkenalkan sosial ekologi sebagai pandangan alternatif dari para ahli ekologi pada masa itu yang melihat krisis ekologi bisa diselesaikan dengan preservasi dan konservasi alam (Barbosa 2009 dalam Gould & Lewis 2009). Bookchin berargumen krisis ekologi berakar dari masalah sosial, tanpa mengatasi masalah sosial maka krisis ekologi tidak bisa diselesaikan. Lebih lanjut, masalah sosial tersebut terwujud dalam isu-isu ketimpangan sosial sehubungan dengan berkembangnya kapitalisme terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam.

Pemikir neo-marxisme dalam ranah sosiologi lingkungan adalah Allan Schnaiberg dalam bukunya berjudul The Environment : From Surplus to Scarcity pada tahun 1980 yang menjelaskan Teori Treadmill of Production. Menurut teori ini krisis ekologi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk meraih keuntungan dalam sistem kapitalisme. Inti dari treadmill of production adalah bahwa manusia mengambil (withdrawls) dan mengembalikan (additions) sumberdaya dari alam. Manusia melalui organisasi sosial dan teknologi mengekstraksi bahan mentah dari alam untuk diubah menjadi barang yang memiliki nilai fungsi (use-value) atau barang yg bisa dipertukarkan (exchange value), lalu mengembalikan ke alam dalam bentuk limbah, sampah dan polusi. Siklus mengambil dan mengembalikan tersebut mengakibatkan disorganisasi dalam sistem biosfer. Teknologi dan industrialisasi mendorong ekstraksi sumberdaya alam berlangsung lebih cepat dan intensif sehingga konsekwensinya limbah toksik, polusi, pencemaran yang dikembalikan ke alam semakin besar. Salah satu jalan untuk memaksimalkan profit adalah investasi pada teknologi baru untuk mengganti tenaga buruh manusia.

Pada fase awal, tenaga buruh dieksploitasi pemilik modal untuk memproduksi barang dalam kerangka sistem kapitalisme. Mereka memberikan nilai tambah kepada perusahaan melalui tenaga kerja murah, namun nilai lebih yang diperoleh pemilik modal tersebut menjadi sarana mematikan peran buruh yang digantikan dengan teknologi yang lebih efisien. Mengikuti pemikiran neo marxist, teori treadmill of production, menyatakan bahwa institusi sosial dari masyarakat industri modern adalah pendukung terhadap treadmill of production, termasuk negara sebagai representasi dari kepentingan kaum pemodal (Barbosa 2009 dalam Gould & Lewis)

Perspektif Modernisasi Ekologi

Dalam sudut pandang modernisasi ekologi, krisis ekologi yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi justru dianggap bisa ditangani melalui modernisasi itu sendiri. Mol dan Spaargaren (2000) menjelaskan bahwa krisis lingkungan hidup bisa diatasi oleh institusi modern dengan rasionalitas ekologi sebagai faktor kunci. Institusi modern seperti negara dan perusahaan transnasional bertindak atas dasar kepentingan mereka untuk menjalankan praktek yang efisien (eco-efisiensi) dalam produksi. Penemuan teknologi dapat membantu mengatasi persoalan lingkungan hidup tanpa harus mengubah struktur ekonomi, dengan mengembangkan substitusi sumberdaya untuk mengurangi konsumsi, emisi dan polusi.

Mol (2010) dalam Redclife dan Woodgate (2010) menolak pandangan Neo-marxian yang melihat negara tidak mampu meregulasi, mengontrol dan mengkompensasi akumulasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup sehubungan dengan perkembangan kapitalisme. Teori modernisasi ekologi menyelidiki secara empiris hubungan baru antara pasar dan negara, serta peran aktor-aktor lain seperti kalangan LSM dalam rangka reformasi lingkungan hidup. Agenda modernisasi ekologi sejalan dengan konsep modernisasi yang diterima secara umum dalam kerangka negara kesejahteraan dan ekonomi pasar, dan tidak melenceng membentuk agenda alternatif lain. Dengan kata lain, modernisasi ekologi mengarahkan negara, pasar dan masyarakat untuk mengubah kapitalisme menjadi tidak destruktif namun berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup.

York et al. (2010) dalam Redclife dan Woodgate (2010) menambahkan bahwa perspektif modernisasi ekologi melihat masyarakat modern pada tahap awal didominasi oleh rasionalitas ekonomi, namun dalam perkembangannya prinsip ekologi juga menjadi perhatian penting. Prinsip ekologi menjadi bagian dari pertimbangan ekonomi, dimana valuasi ekonomi juga menghitung dari dampak-dampak ekologi. Dalam kepentingan jangka panjang, maka institusi modern termasuk pemerintah dan perusahaan multi-nasional memiliki kepentingan untuk memastikan keberlangsungan produksi dimana ekologi menjadi perhatian penting.

Mol dan Sonnenfeld (2000) mengemukakan lima indikasi dari modernisasi ekologi dalam tatanan sosial yaitu : perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganan masalah lingkungan hidup, peran pasar dan institusi bisnis yang semakin memiliki kesadaran untuk reformasi lingkungan, transformasi peran negara yang membuka partisipasi dalam pengambilan keputusan, perkembangan peran gerakan sosial dalam reformasi lingkungan serta lingkungan hidup sebagai ideologi dan praktek dalam tatanan sosial.

Perspektif Ekologi Politik

Blaikie (1985) dalam studinya yang berjudul The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries mengungkapkan bahwa masalah erosi tanah berkaitan dengan persoalan ekologi dan ekonomi politik secara luas. Kajian tersebut menjelaskan bahwa erosi tanah bukan sekedar persoalan kelemahan teknis manajemen dalam pengelolaan lahan, namun terkait dengan persoalan-persoalan struktural seperti marginalisasi dan pemiskinan petani. Kesimpulan kajian tersebut menyatakan bahwa erosi tanah di negara berkembang tidak bisa diselesaikan secara substansial tanpa secara serius mengatasi masalah fundamental, yakni mengatasi ketimpangan sosial sebagai akibat dari eksploitasi kelas dominan terhadap petani miskin.

Lebih lanjut Blaikie dan Brookfield (1987) dalam bukunya berjudul Land Degradation and Society kemudian mengembangkan pemikiran bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan persoalan ekologi politik, yakni kombinasi perhatian terhadap ekologi dan ekonomi politik secara luas, mencakup dialektika antara masyarakat dengan sumberdaya berbasis lahan, termasuk dialektika antar aktor, kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kajian ekologi politik berkembang mengarah pada aspek dinamika politik tentang material dan diskursus gerakan lingkungan hidup pada dunia ketiga. Bryant dan Bailey (1997) dalam buku Third World Political Ecology menjelaskan ketidakadilan dalam relasi kuasa terkait politisasi lingkungan hidup, mengarahkan ekologi politik untuk memahami konflik-konflik sumberdaya alam yang terkait erat dengan kepentingan politik ekonomi pada era kolonisasi di negara dunia ketiga. Lahirnya perspektif ekologi politik adalah sebuah wacana tandingan bagi ilmu ekologi, geografi dan antropologi klasik yang bias pada kepentingan kolonial dan dominasi negara Utara terhadap negara dunia ketiga.

Bryant (1998) menjelaskan bahwa perkembangan ekologi politik berawal dari geografi radikal, ekologi budaya dan antropologi sosial yang kemudian bertaut dengan pemikiran Neo-marxian. Krisis ekologi dalam konteks ekologi politik dilihat sebagai sebuah fenomena sehari-hari (everyday) seperti deforestasi dan erosi tanah, fenomena episodik (episodic) seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, serta sistemik (systemic) seperti cemaran pestisida dalam rantai produksi pangan, dimana kesemuanya dilihat dalam kerangka ketimpangan dalam dimensi ekonomi politik dan relasi kuasa.

Secara umum ekologi politik telah berkembang tidak hanya pada basis material namun juga pada analisis konflik antar aktor dan pengetahuan dalam memahami realitas krisis ekologi. Bryant (1998) memberikan saran bahwa ekologi politik perlu bergerak dari land-centrism untuk memperkaya kajian ekologi politik lebih luas seperti politik ekologi urban, konflik sumberdaya air dan masalah kesehatan. Selain itu pentingnya dikembangkan analisis yang menghubungkan peran organisasi dan kapasitas mereka dalam konflik-konflik ekologi politik. Dengan terlampau banyak memfokuskan pada konflik pada tingkat lokal, ekologi politik tidak cukup dalam memberikan penjelasan mengenai kompleksitas kepentingan dari ragam organisasi yang turut berpengaruh dalam arena kajian yang spesifik.

field of non state actors such as bussiness, multilateral institutions, NGOs, local people’s organization” (Bryant 1998 : 90)

Perspektif Posmodernisme

Teori-Teori posmodernisme fokus pada krisis yang terjadi pada masyarakat modern berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, de-industrialisasi yang disebabkan oleh globalisasi, pergeseran dalam pasar tenaga kerja, ketidakpercayaan terhadap sains, perubahan kebudayaan, dan kejenuhan terhadap individualisme dan rasionalisasi pada masyarakat Barat (Barbosa 2009 dalam Gould & Lewis 2009).

Dalam kerangka tersebut krisis ekologi dipandang sebagai bagian dari krisis masyarakat modern. Ulrich Beck pada tahun 1992 memperkenalkan konsep risk society, yaitu cara-cara sistematis dari masyarakat modern untuk mengelola dirinya terkait bahaya dan perasaan tidak aman yang dihasilkan dari proses modernisasi itu sendiri. Masyarakat modern mengambil resiko secara sadar, dimana resiko adalah sesuatu yang endemik. Resiko lebih disebabkan oleh keputusan, dibanding terjadi secara alami seperti kemiskinan, banjir dan sebagainya yang bagi masyarakat dunia ketiga adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Beck 1992).

Menurut Beck, hal ini disebabkan pengetahuan dan teknologi berkembang lebih cepat, sementara perkembangan manusia tertinggal, yang berakibat mereka tidak bisa mengontrol perkembangan instrumen-instrumen yang mereka ciptakan. Sebagai contoh dalam hal tersebut adalah masyarakat modern mengandalkan ilmuwan dalam menginterpretasikan informasi ilmiah, sementara ilmuwan seringkali membuat kekeliruan dan tidak peduli terhadap resiko. Pada akhirnya ilmuwan berkontribusi terhadap distribusi resiko dan kekeliruan yang justru diproduksi oleh sains itu sendiri. Ilustrasi terkait dengan hal tersebut adalah pengembangan teknologi nuklir, dimana energi nuklir sebagai produk sains dikembangkan dengan mempertimbangkan resiko dan probabilitas kejadian bencana kebocoran nuklir. Para ahli nuklir meningkatkan resiko justru dengan mengatakan kepada publik bahwa teknologi nuklir adalah sumber energi yang aman (Barbosa 2009 dalam Gould & Lewis 2009) Faktanya hal tersebut tidak selalu terjadi, misalnya tragedi nuklir di Cernobyl dan Fukusima.

Perspektif posmodernisme juga melihat akar krisis ekologi berakar pada pertarungan pemikiran yang terwujud dalam kontestasi pada aras pengetahuan. Hal tersebut menghasilkan kajian-kajian krisis ekologi dalam konteks pertarungan diskursus pengetahuan. Michel Foucault memperkenalkan istilah govermentality atau kepengaturan sebagai kritik terhadap pemahaman tradisional mengenai kekuasaan. Kekuasaan sebelumnya dipahami sebagai hak eksklusif penguasa yang memerlukan praktik pemaksaan dan pendisiplinan untuk mencapai tujuan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, sebaliknya kekuasaan ada dimana-mana dan terwujud dalam praktik, diskursus, agensi dan institusi (Astuti 2012).

dalam proses-proses kepengaturan. LSM yang bergerak dalam konservasi berperan mengkonstruksi pengetahuan sehingga terinternalisasi kontrol negara dalam kehidupan masyarakat lokal, sedemikian rupa mempengaruhi pemikiran dan tindakan sehari-hari masyarakat patuh pada aturan-aturan yang melarang mereka untuk masuk dalam kawasan hutan. Konsep kepengaturan juga digunakan oleh Li (2012) untuk menjelaskan “kehendak untuk memperbaiki” atau will to improve dalam proses-proses pembangunan internalisasi dalam masyarakat sehingga masyarakat secara sukarela menerima dan mendukung program-program yang direncanakan penguasa.

Tabel 2.1. Krisis Ekologi dalam Ragam Perspektif Sosiologi Perspektif

Teori

Ahli Pendukung

Akar Masalah Pendekatan Kritik

Ekologi Ekologi Politik Piers Blaikie

ragam organisasi.

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori gerakan sosial menurut pandangan para ahli dari beragam perspektif. Tinjauan terhadap teori gerakan sosial ini kemudian diarahkan pada kerangka teori untuk menjelaskan gerakan lingkungan hidup, dengan fokus pada peran dan strategi LSM sebagai organisasi gerakan sosial.

Teori-teori gerakan sosial telah lama berkembang seiring dengan perkembangan teori sosial dan politik. Perkembangan teori gerakan sosial dipengaruhi pemikiran-pemikiran dari ranah teori sosiologi struktural fungsional, perjuangan kelas dan post-strukturalisme yang masih eksis sampai saat ini. Dalam perkembangannya para ahli gerakan sosial mengembangkan teori-teori yang cenderung saling melengkapi, memperkaya dan mengisi satu sama lainnya (McAdam et al. 1996). Perkembangan teori gerakan sosial juga dipengaruhi oleh persinggungan dengan cabang-cabang ilmu sosial lain seperti psikologi sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik dan terakhir teori-teori kebudayaan (Manalu 2006; Situmorang 2013a).

Jika dilacak lebih jauh teori gerakan sosial tidak lepas dari pemikiran para ahli sosial sehubungan dengan perubahan sosial di Eropa Barat, terkait serangkaian revolusi yang terjadi pada akhir abad 17 sampai dengan abad 19. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan berdampak luas menimbulkan pergolakan sosial politik dalam bentuk jatuhnya rezim pemerintahan, kekacauan berkepanjangan, ketidakteraturan dan pudarnya tatanan lama serta reaksi-reaksi kelompok-kelompok masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka (Situmorang 2013a). Fenonema tersebut menjadi rujukan bagi para ahli untuk mengembangkan teori-teori gerakan sosial. Tarrow (1998) menjelaskan bahwa para ahli sosiologi terdahulu mengkaitkan dampak negatif Revolusi Perancis dan kemarahan massa pada abad pencerahan sebagai akar teori gerakan sosial. Perubahan sosial secara cepat dan luas pada masa itu telah menimbulkan bentuk-bentuk aksi kolektif, yang kemudian dilihat sebagai sebuah bentuk-bentuk gerakan sosial. Dalam tinjauan pustaka ini, gerakan sosial dilihat dalam enam ranah perspektif, yaitu gerakan sosial sebagai perilaku kolektif, perjuangan kelas, struktur kesempatan politik, mobilisasi sumberdaya, proses framing dan gerakan sosial baru (new social movement)1.

1

Perspektif Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif melihat bahwa gerakan sosial merupakan sebuah perilaku yang tidak rasional, merupakan respons terhadap situasi yang tidak stabil, terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Hal tersebut dinyatakan oleh Gustave Le Bon salah satu perintis teori perilaku kolektif, seperti yang dikutip Situmorang (2007), yang melihat bahwa kerumunan massa pada Revolusi Perancis merupakan bentuk perilaku kolektif yang menyerupai emosi binatang. Dalam kerumunan massa, individu tidak lagi memiliki kemampuan merasa, berpikir dan bertindak secara sadar namun mengikuti kemauan dari keinginan massa. Dengan kata lain, individu-individu dalam kerumunan massa tidak bertindak atas dasar rasional dan taat terhadap tatanan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Teori perilaku kolektif kemudian berkembang seiring dengan aras pemikiran sosiologi struktural-fungsional. Neil Smelser pada tahun 1962 seperti yang dikutip oleh Diani dan Porta (2006) menjelaskan bahwa perilaku kolektif dalam gerakan sosial merupakan efek samping dari transformasi sosial yang berlangsung secara cepat dan luas. Kemunculan perilaku kolektif memiliki makna ganda, pada satu sisi merupakan bentuk ketidakmampuan lembaga-lembaga dan mekanisme sosial dalam mereproduksi kerekatan sosial, namun pada sisi lain juga mencerminkan berbagai upaya masyarakat untuk bereaksi atas krisis sosial yang kemudian membentuk meluas dan melembaga menjadi solidaritas sosial diantara mereka.

Menurut Klandermans (2005) teori perilaku kolektif dalam perkembangannya dipengaruhi oleh konsep-konsep psikologi sosial, yang menjelaskan mengapa individu-individu tertentu terlibat dalam suatu gerakan sosial. Selain merupakan respons terhadap perubahan sosial yang berlangsung cepat, perilaku kolektif juga bisa muncul ketika sistem makna yang sedang berlangsung tidak mampu lagi menjadi basis yang kuat bagi tindakan sosial. Norma-norma baru yang berkembang mendefinisikan situasi yang sedang berlangsung sebagai sebuah ketidakadilan, dan menjadi justifikasi untuk melakukan bentuk-bentuk aksi.

Perspektif Perjuangan Kelas – Keluhan Kolektif

Pada abad ke 18, Karl Marx mencetuskan gagasan mengenai perjuangan kelas. Dalam pamfletnya berjudul The Manifesto of Comunist Party yang ditulis bersama Frederick Engels, Marx menjelaskan bahwa sejarah peradaban masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan kelas. Menurutnya, masyarakat selalu terdiri dari dua kelompok besar, satu kelompok penindas dan satu kelompok lainnya menjadi yang tertindas. Struktur masyarakat baru yang

lebih adil diyakini oleh Marx akan lahir dari perjuangan kelas buruh dalam melawan kelas pemilik modal melalui penguasaan alat produksi (Suseno 2013).

Situmorang (2013a) mengutip pendapat Mancur Olson (1961) dalam bukunya The Logic of Collective Actions : Public Goods and Theory of Groups, menjelaskan bahwa aksi-aksi kolektif yang melibatkan kekerasan, menimbulkan kepanikan dalam masyarakat, melanggar hukum negara dan norma-norma kepantasan justru merupakan tindakan yang rasional karena karena cara-cara tersebut terbukti efektif dalam mencapai sasaran dan tujuan gerakan. Kontribusi dari pemikiran ini adalah meletakkan pandangan baru terutama di perkembangan ilmu sosiologi di Amerika Serikat, bahwa bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dinilai dari sudut pandang positif.

Perspektif gerakan sosial sebagai aksi kolektif yang rasional juga dianut oleh teori-teori gerakan sosial berbasis perjuangan kelas. Para pendukung teori perjuangan kelas dalam kerangka Marxian, meletakkan gerakan sosial dalam konteks bentuk-bentuk revolusi dan politik perlawanan yang berpusat pada kaum buruh untuk keluar dari situasi penindasan (Situmorang 2013a). Teori-teori perjuangan kelas ini menjadi satu teori gerakan sosial yang dominan sehubungan dampak-dampak revolusi Industri dan perkembangan kapitalisme di Eropa Barat (Singh 2001).

Dalam perkembangan kemudian pada tahun 1970-an, sejumlah peneliti gerakan sosial dimotori oleh Sidney Tarrow melakukan reinterpretasi terhadap konsep eksploitasi kelas menjadi konsep keluhan kolektif. Perspektif keluhan kolektif adalah bentuk kritik atas model interpretasi Marxist dimana meluasnya akses terhadap pendidikan tinggi dan masuknya perempuan dalam dunia kerja telah menciptakan struktur-struktur baru atas konflik, sehingga relevansi stratifikasi sosial tidak lagi hanya semata-mata berbasis sumberdaya ekonomi (Diani & Porta 2006). Keluhan kolektif merupakan artikulasi baru dari analisis Marxian tentang perjuangan kelas, yang kemudian digunakan para ahli gerakan sosial modern sebagai alat analisis untuk membaca fenomena protes dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya (Tarrow 1998).

Konsep keluhan kolektif adalah bentuk ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang dirasakan atau diterima masyarakat luas, meskipun bukan satu-satunya yang mendorong terjadinya protes (Kladermans 2005). Melucci (1995) menegaskan bahwa bentuk reaksi keluhan kolektif ingin melakukan perlawanan atas intervensi negara dan pasar terhadap ruang-ruang privat, sehingga gerakan sosial berupaya untuk merebut kembali otonomi yang dihancurkan oleh sistem yang manipulatif.

Perspektif Struktur Kesempatan Politik

Teori struktur kesempatan politik atau political opportunity structure pertama kali diperkenalkan oleh Peter Eisenher pada tahun 1973 untuk menjelaskan mengapa beberapa kota di Amerika Serikat mengalami pergolakan kerusuhan besar dipicu oleh isu rasial dan kemiskinan, sementara kota lain tidak terjadi kerusuhan. Eisinher menemukan bahwa kota yang “terbuka” mampu mengantisipasi kerusuhan dengan membuka saluran-saluran politik untuk partisipasi masyaraka dalam menyampaikan aspirasinya, sementara kota-kota yang “tertutup” mengalami kerusuhan besar (Manalu 2006; McAdam et al 1996).

Tarrow (1998) menjelaskan bahwa konsep struktur kesempatan politik adalah tanda-tanda yang konsisten pada tatanan politik yang memberi peluang pada aktor politik untuk membentuk sebuah gerakan sosial (Tarrow 1998). Lebih lanjut Tarrow (1998) menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Perpecahan dalam kalangan elit juga menjadi faktor penting, dimana keseimbangan politik yang sedang tercerai-berai sementara keseimbangan baru belum terbentuk. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku gerakan sosial untuk memanfaatkan dukungan elit yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan (Manalu 2006).

Teori struktur kesempatan politik berfokus pada relasi yang terjadi antar pelaku, dimana aktor dalam institusi politik pada satu pihak dan para pemrotes berada di pihak lainnya. Lingkungan gerakan sosial terus berkembang ketika dunia semakin terbuka dan terhubung satu sama lain, maka struktur kesempatan politik hanya terbatas pada jurisdiksi negara namun juga mencakup lintas negara (Diani & Porta 2006).

Singkatnya, perspektif struktur kesempatan politik melihat lingkungan eksternal sebagai faktor yang mendukung tumbuh, berkembang dan menurunnya gerakan sosial. Situmorang (2013b) menjelaskan bahwa dinamika protes kolektif lingkungan hidup 1968 sampai 2011 di Indonesia, ditentukan salah satunya oleh variabel struktur kesempatan politik.

Perspektif Mobilisasi Sumberdaya

Keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik menempatkan lingkungan eksternal sebagai faktor pengaruh utama dalam gerakan sosial. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa berkembangnya gerakan sosial tumbuh tidak semata-mata karena pengaruh lingkungan eksternal namun juga ditentukan seberapa kuat dan besar sumberdaya internal mampu dimobilisasi secara tepat (Situmorang 2013a). Dalam beberapa kasus seringkali gerakan sosial mampu membentuk peluang-peluang politik sendiri, dan tidak tertutup kemungkinan perubahan struktur politik justru tidak memberikan dampak terhadap gerakan sosial, namun faktor pemaknaan para pelaku gerakan sosial tersebut yang menjadi faktor penentu (Manalu 2006). Dengan kata lain pemaknaan, taktik gerakan dan sumberdaya gerakan menjadi faktor penting bagi kelangsungan gerakan sosial (Diani dan Porta 2006).

Organisasi berperan penting dalam perekrutan anggota, penggalangan jaringan dan pengelolaan sumberdaya lainnya untuk membangun satu aksi kolektif. Disamping itu, organisasi penting dalam hal konstruksi dan rekonstruksi keyakinan-keyakinan kolektif dan mentransformasi ketidakpuasan ke dalam aksi bersama, serta mempertahankan komitmen terhadap gerakan (Diani dan Porta 2006).

Dengan demikian perspektif mobilisasi sumberdaya menekankan bahwa gerakan sosial tumbuh dan berlangsung oleh karena bersatunya aktor-aktor dengan cara rasional, dan adanya peran organisasi untuk memobilisasi sumberdaya yang ada. Kekuatan gerakan tergantung pada ketersediaan sumberdaya material seperti pendanaan, maupun sumberdaya non material dalam organisasi seperti kepemimpinan, kepercayaan, partisipan, publikasi media, opini publik dan dukungan elit (Manalu 2006).

Perspektif Proses Framing

Teori proses framing baru berkembang sejak tahun 1970-an sebagai perkembangan lebih lanjut dari perspektif mobilisasi sumberdaya. Snow dan Benford (2000) menjelaskan bahwa sukses dan tidaknya gerakan sosial ditentukan dari sejauhmana mereka memenangkan pertarungan atas makna-makna. Lebih lanjut diuraikan bahwa kemampuan untuk mengkonstruksi makna atau framing adalah upaya untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas, sehingga mereka terdorong untuk turut mendesakkan perubahan. Pelaku gerakan sosial mempunyai tugas penting dalam perjuanganya, yakni melalui pembentukan framing atas masalah sosial dan ketidakadilan.

Snow dan Benford (2000) menekankan dua elemen penting dalam framing gerakan, yaitu diagnosis elemen atau pendefinisian masalah dan sumbernya, dan pronogtis elemen yakni melakukan identifikasi strategi yang tepat dalam memperjuangkan masalah tersebut. Proses framing membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berfikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah-masalah sosial.

Dalam gerakan sosial kontemporer, untuk mencapai kelompok sasaran, gerakan sosial membutuhkan alat untuk menjalankan framing yakni media massa. Hal tersebut diungkap oleh McAdam et al. (1996) kontestasi framing terjadi dalam interaksi yang berhadap-hadapan melalui media cetak, elektronik, buku dan pamflet. Gerakan sosial melebur dalam taktik langsung atau tidak langsung dengan target persepsi dan perilaku kelompok sasaran melalui komunikasi framing gerakan dalam rangka mendapatkan dukungan publik lebih luas.

Perspektif Gerakan Sosial Baru

Gerakan Sosial Baru (GSB) atau new social movement merupakan teori gerakan sosial yang lahir sehubungan dengan peralihan bentuk-bentuk protes di Eropa berkaitan dengan berkembangnya posmodernisme (Rahman 2005). Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, muncul bentuk-bentuk protes baru yang mendapat perhatian dari para ahli sosiologi, perhatian pada awalnya pada perkembangan protes mahasiswa, kemudian berkembang bentuk-bentuk protes berbagai kelompok gerakan sosial seperti gerakan anti perang, hak-hak sipil, feminis dan lingkungan hidup (Saunders 2013).

GSB secara kontras berbeda dengan gerakan buruh yang berbasis konflik kelas, yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial lama. GSB menanggapi keluhan kolektif baru yang berakar pada konflik-konflik identitas, nilai-nilai dan kultural, yang tidak lagi berpangkal pada konflik kelas dalam konteks proses produksi (Dvivedi 2001). Menurut Singh (2001), GSB menandai perkembangan gerakan sosial yang mengalami pergesaran dari isu-isu redistribusi ke isu-isu kualitas hidup dan posmaterialisme.

Lebih lanjut Singh (2001) menjelaskan terdapat ciri-ciri umum dari gerakan sosial baru yaitu, pertama GSB meletakkan konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa otonomi masyarakat sipil tengah mengalami kemunduran sehubungan dengan dominasi peran dan kontrol negara dalam aspek-aspek kehidupan. Oleh karenanya GSB adalah sebuah gerakan untuk merebut kembali otonomi masyarakat sipil dengan melawan ekspansi kekuatan negara. Kedua, GSB mendekonstruksi makna perjuangan masyarakat yang semula berfokus pada konflik kelas dengan pusat perubahan adalah kelompok buruh, dengan memperluas makna gerakan dengan tujuan dan aktor yang lebih plural. Ketiga, mengingat latar belakang kelas tidak lagi menentukan identitas aktor, maka GSB mengabaikan model organisasi formal seperti serikat buruh dan partai politik, dan mengarahkan pada bentuk-bentuk organisasi yang lebih partisipatif dan terdesentralisasi. Keempat, struktur GSB ditentukan oleh pluralitas tujuan, kehendak, orientasi dan heterogenitas basis sosial. Bentuk-bentuk aksi menjadi plural, beragam saluran politik, beragam tujuan dan kepentingan.

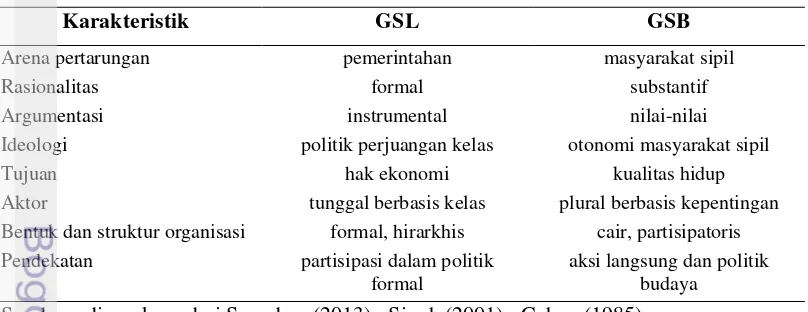

Tabel 2.2. Perbedaan antara Gerakan Sosial Lama dan Baru

Karakteristik GSL GSB

Arena pertarungan pemerintahan masyarakat sipil

Rasionalitas formal substantif

Argumentasi instrumental nilai-nilai

Ideologi politik perjuangan kelas otonomi masyarakat sipil

Tujuan hak ekonomi kualitas hidup

Aktor tunggal berbasis kelas plural berbasis kepentingan

Bentuk dan struktur organisasi formal, hirarkhis cair, partisipatoris

Pendekatan partisipasi dalam politik

formal

aksi langsung dan politik budaya

Sumber : dirangkum dari Saunders (2013) ; Singh (2001) ; Cohen (1985)

memasuki ruang-ruang konflik baru di luar proses produksi (Cohen 1985). Lebih lanjut Cohen (1985) mengungkap bahwa GSB menjelaskan aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopis, namun para aktor berjuang untuk otonomi dan pluralitas, melakukan upaya sadar untuk membangun rasionalitas gerakan yang baru dan melihat pengaruh kekuatan negara dan pasar.

Dvivedi (2001) dan juga ditegaskan oleh Saunders (2013), GSB sebagai tradisi pemikiran Eropa dan teori mobilisasi sumberdaya sebagai tradisi pemikiran Amerika, adalah dua teori yang keluar dari kerangka prakondisi struktural yang mendorong gerakan, menuju kajian terhadap mobilisasi, organisasi dan keputusan-keputusan strategis dalam gerakan sosial. GSB fokus pada mengapa aktor gerakan sosial tumbuh dan berkembang, sementara teori mobilisasi sumberdaya fokus pada bagaimana mobilisasi dilakukan. Menurut Saunders (2013) dalam perkembangannya kedua teori ini saling melengkapi, keluar dari batas-batas tradisi pemikiran Amerika ataupun Eropa.

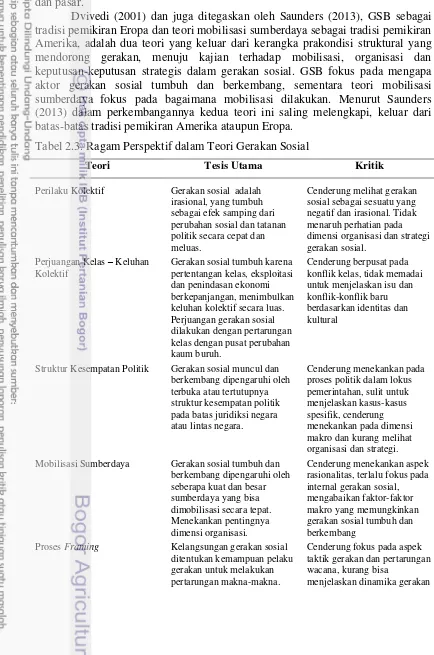

Tabel 2.3. Ragam Perspektif dalam Teori Gerakan Sosial

Teori Tesis Utama Kritik

Perilaku Kolektif Gerakan sosial adalah irasional, yang tumbuh sebagai efek samping dari perubahan sosial dan tatanan

Perjuangan Kelas – Keluhan Kolektif

Struktur Kesempatan Politik Gerakan sosial muncul dan berkembang dipengaruhi oleh makro dan kurang melihat organisasi dan strategi. Mobilisasi Sumberdaya Gerakan sosial tumbuh dan

berkembang dipengaruhi oleh

sosial secara empiris Gerakan Sosial Baru Gerakan sosial tumbuh sebagai

respons terhadap

ketidakmampuan struktur politik dan ekonomi pada masyarakat pasca-industrial. Fokus pada ide dan nilai, tampilan dalam bentuk plural, terdesentralisasi, partisipatif dalam struktur organisasi cair.

Cenderung fokus pada penjelasan gerakan sosial kontemporer, kurang mampu menjawab dimensi historis dan keterkaitan gerakan sosial dari waktu ke waktu. Memisahkan isu perubahan kultural dengan keadilan distributif.

Sumber : Dirangkum dari Manalu (2006) dan Situmorang (2013a)

Gerakan Lingkungan Hidup

Gerakan Lingkungan Hidup (GLH) merupakan bagian dari gerakan sosial baru (Saunders 2013). Tumbuhnya GLH berangkat dari pemikiran bahwa revolusi industri dan perkembangan kapitalisme memperkuat dominasi manusia terhadap alam. Penemuan berbagai teknologi setelah revolusi industri seperti teknologi pemintalan dan industri alat berat lainnya mendorong manusia membutuhkan bahan baku yang lebih besar dari alam. Paham kapitalisme mensyaratkan semua pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk dengan harga murah dalam jumlah besar dengan mengeksploitasi sumberdaya alam, sehingga akumulasi keuntungan dapat berlangsung secara terus menerus (Situmorang 2013a).

Menurut Carter (2007) gelombang pertama GLH dimulai pada awal abad 19 sampai dengan 1950-an. Gelombang pertama GLH tumbuh dari perhatian terhadap menurunnya jumlah satwa liar untuk perburuan. Brulle (2009) dalam Gould dan Lewis (2009) mengungkap bahwa kekhawatiran akan berkurangnya satwa untuk peburuan, membuat orang-orang kaya di Amerika yang tergabung dalam klub-klub perburan satwa seperti The Boone, Crockett Club dan National Audobon Society melihat pentingnya untuk pengelolaan habitat satwa liar. Hal tersebut dilakukan agar populasi satwa bisa terus dipertahankan sehingga kegiatan perburuan satwa liar sebagai rekreasi bisa terus dilangsungkan.

Pemikiran mengenai pentingnya pengelolaan habitat satwa liar tersebut menjadi dasar bagi lahirnya gerakan konservasi alam. Carter (2007) mengemukakan bahwa gelombang pertama GLH ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi konservasi alam di Amerika Serikat dan Eropa. Organisasi seperti Sierra Club di Amerika Serikat dan The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) di Inggris dan Naturschutzbund Deutschland (NABU) di Jerman, lahir pada masa gelombang pertama GLH. Inti dari pemikiran gerakan konservasi adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan dengan bijak agar mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian alam. Tumbuhnya gerakan konservasi alam mendorong berkembangnya LSM-LSM yang bergerak dalam isu konservasi dan preservasi alam seperti Flora Fauna International (FFI), The Nature Conservancy (TNC), Birdlife, dan lahirnya World Wildlife Fund atau sekarang bernama World Wild Fund for Nature (WWF) pada tahun 1961 yang dilihat sebagai format baru dalam gerakan lingkungan hidup, yang menandai berkembangnya organisasi konservasi internasional yang bekerja lintas negara.

pestisida bagi lingkungan, memberikan inspirasi dan kesadaran baru terhadap dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup. Pesatnya industrialisasi dan eksploitasi sumberdaya alam mendorong tumbuhnya reaksi dari masyarakat sipil dalam bentuk gerakan sosial, yang tidak lagi sekedar bertumpu pada isu konservasi alam, namun juga isu-isu lingkungan hidup lebih luas (Rootes 2005). Pada masa ini tumbuh perspektif baru dalam GLH seperti deep ecology yang menekankan bahwa manusia hanyalah salah satu dari makhluk hidup di muka bumi, dan tidak memiliki hak untuk mendominasi seluruh makhluk hidup dan kehidupan di alam semesta (Brulle 2009 dalam Gould & Barbosa 2009)

Pada tahun 1960 sampai 1970-an tumbuh corak baru dalam GLH yang tidak puas dengan gerakan konservasi alam. Dampak kerusakan lingkungan hidup yang makin parah menimbulkan kerugian luas bagi ekologi dan sosial. Mulai berkembangnya dimensi keadilan sosial dalam lingkungan hidup menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan keadilan lingkungan (environmental justice). Organisasi-organisasi baru tumbuh saat itu seperti Greenpeace dan Friend of The Earth International (FOEI) secara cepat tumbuh menjadi organisasi GLH internasional yang bekerja di berbagai negara. Pada masa ini tema-tema gerakan lingkungan hidup semakin berkembang tidak terbatas pada masalah konservasi alam, namun juga menanggapi masalah-masalah lingkungan hidup lebih luas seperti, polusi dan pencemaran industri, anti nuklir dan masalah-masalah keadilan sosial (Carter 2007). Kemampuan dalam membangun jaringan lintas negara dan memanfaatkan pengaruh media massa, membuat organisasi lingkungan hidup seperti Greenpeace dan FOEI mampu memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan para pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan hidup (Rootes 2005).

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, GLH semakin menguat dengan terbukanya struktur kesempatan politik bagi organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam forum-forum perundingan lingkungan hidup global, terutama yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Betsill & Corell 2001). Konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan hidup di Rio De Jeneiro tahun 1992 atau dikenal dengan KTT Bumi merupakan tonggak penting bagi partisipasi organisasi non-pemerintah dalam proses kebijakan lingkungan hidup global. Konferensi tersebut menandai tumbuhnya perspektif baru dalam gerakan lingkungan hidup yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pasca KTT Bumi 1992, LSM semakin aktif dalam politik lingkungan global dengan mengembangkan berbagai strategi seperti meningkatkan kesadaran publik, melakukan lobi untuk perubahan kebijakan nasional dan global, menggalang protes dan boikot terhadap praktek korporasi yang merugikan lingkungan hidup, turut serta dalam memantau perjanjian internasional terkait lingkungan hidup (Betsill & Corell 2001).

jumlah besar. Pemikiran tersebut mendorong lahirnya perspektif baru dalam gerakan lingkungan hidup dalam diskursus keadilan iklim (climate justice) (Jamison 2010). Gambaran diatas menunjukkan bahwa perkembangan GLH global ditandari dengan perkembangan gerakan LSM dalam menanggapi masalah lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Rangkuman perkembangan GLH global seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perkembangan Gerakan Lingkungan Hidup Global

Perkembangan GLH Tahun Penjelasan

Gelombang Pertama Abad 19-1950an

Ditandai dengan lahirnya organisasi konservasi dan preservasi alam yang berfokus pada perlindungan satwa langka dan preservasi sumberdaya alam. Organisasi seperti Sierra Club

di Amerika Serikat dan The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) di Inggris dan

Naturschutzbund Deutschland (NABU) di Jerman. Pengaruh gerakan konservasi alam adalah lahirnya LSM-LSM konservasi seperti The Nature Conservancy (TNC) , Conservation International (CI), Flora Fauna Internasional (FFI), World Wildlife Fund (WWF) dan sebagainya.

Gelombang Kedua 1960-an Dikenal sebagai modern environmentalism, tidak hanya berfokus pada konservasi namun pada isu-isu lingkungan hidup lebih luas seiring maraknya kerusakan lingkungan hidup akibat perkembangan industri. Tumbuhnya organisasi seperti Greenpeace dan Friends of The Earth

International (FOEI) adalah penanda periode ini, dimana menekankan pada aksi-aksi protes terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti anti nuklir, pencemaran limbah, dan isu-isu keadilan lingkungan (environmental justice).

Gelombang Ketiga awal 1980 sampai sekarang

Ditandai dengan peran LSM dalam diplomasi lingkungan hidup di forum-forum PBB sebagai representasi dari aktor non-negara. Gerakan lingkungan hidup mampu membangun jaringan advokasi transnasional dan kerjasama-kerjasama gerakan lintas negara. Dalam satu dekade terakhir seiring dengan perkembangan isu perubahan iklim, tumbuh gerakan keadilan iklim (climate justice).

Sumber : Dirangkum dari Carter (2007); Rootes (2005); Brulle 2009 dalam Gould dan Lewis (2009)

Pembangunan pada tahun 1978 merupakan tonggak bagi awal keterlibatan LSM dalam isu lingkungan hidup.

Pada masa kekuasaan Orde Baru dimana kontrol terhadap masyarakat sipil berlangsung secara represif, kementerian lingkungan hidup mengambil langkah berani dengan membuka partisipasi LSM dalam program-program pemerintah, dimulai dengan keterlibatan LSM dalam program seperti Prokasih (program kebersihan sungai) dan Kalpataru (penghargaan prestasi dalam pelestarian lingkungan hidup). Hal tersebut menjadi embrio bagi tumbuhnya jaringan LSM yang kritis terhadap kebijakan pemerintah (Manning & Diermen 2000)2.

Ahmad (2006) menjelaskan bahwa gerakan LSM sektor lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tiga hal: kegiatan pecinta alam di kampus-kampus perguruan tinggi sebagai alternatif bagi kehidupan kampus yang represif, antitetesis terhadap developmentalism dan kritik atas kebijakan pemerintah Orde Baru dalam menghadapi negara-negara kreditor pembangunan indonesia. GLH kemudian berkembang sebagai tanggapan terhadap kebijakan politik ekonomi rezim Orde Baru yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam (Peluso et al 2008). Pada era reformasi gerakan lingkungan semakin berkembang seiring dengan proses demokratisasi yang memungkinkan LSM secara terbuka melakukan kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merusak lingkungan hidup (Situmorang 2013b).

Tumbuhnya LSM-LSM lingkungan hidup di Indonesia merupakan pengaruh dari GLH tingkat global, sehingga beberapa LSM yang bekerja lintas negara turut mendirikan cabang-cabang mereka di Indonesia seperti TNC, WWF, FFI, Greenpeace dan sebagainya. Sebagian lagi dari LSM lingkungan hidup lahir sebagai bentuk manifestasi dari gerakan sosial dalam menentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan beberapa organisasi turunan dari WALHI seperti Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan sebagainya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang utuh dari para peneliti sosial mengenai definisi LSM sebagai padanan dari Non-Governmental Organization (NGO) dalam literatur berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena pesatnya perkembangan LSM baik dari sisi jumlah, bentuk organisasi, ideologi dan latar belakang kultural, cakupan isu dan bidang kerja serta konteks dimana LSM tersebut dilahirkan. Martens (2002) menjelaskan bahwa interpretasi terhadap LSM bisa dilihat dari dua perspektif, perspektif yuridis dan perspektif sosiologis. Perspektif yuridis menekankan pada aspek status legal LSM dalam batas-batas yurisdiksi negara dimana LSM tersebut tumbuh. Perspektif sosiologis melihat LSM sebagai agen sosial yang dilihat komposisi dan fungsi-fungsinya dalam tatanan masyarakat.

2