ANALISA KADAR TIMBAL (Pb) PADA AIR RESERVOIR

SUNGGAL DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA

KARYA ILMIAH

HADIJAH RAMBE

092401013

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 KIMIA ANALIS

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

ANALISA KADAR TIMBAL (Pb) PADA AIR RESERVOIR

SUNGGAL DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA

KARYA ILMIAH

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar ahli Madya

HADIJAH RAMBE

092401013

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 KIMIA ANALIS

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : ANALISA KADAR TIMBAL PADA AIR RESERVOIR

SUNGGAL DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA

Kategori : KARYA ILMIAH

Nama : HADIJAH RAMBE

NIM : 092401013

Program Studi : D3 KIMIA Departemen : KIMIA

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Disetujui di Medan, Juli 2012

Diketahui/Disetujui oleh :

Ketua Program Studi D3 Kimia Dosen Pembimbing

Dra.Emma Zaidar Nasution,M .Si

NIP : 195512181987012001 NIP : 194805131971072001

DR. Tini Sembiring, MS

Departemen Kimia FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

ANALISA KADAR TIMBAL PADA AIR RESERVOIR SUNGGAL DI PDAM TURTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA

KARYA ILMIAH

Saya mengakui bahwa karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dari ringkasan masing-masing yang disebutkan sumbernya.

Medan, 2012

PENGHARGAAN

Kepada ALLAH kita bersyukur , Kepada NYA jua segala puji kita sampaikan , yang atas pemeliharaan dan bimbingan NYA lah kita dapat melakukan berbagai kegiatan dengan menikmati segala nikmat yang diberikan NYA, termasuk diantaranya kegiatan penulis didalam membuat Karya Ilmiah ini.

Karya ilmiah ini merupaka Tugas Akhir yang diajukan untuk memenuhi / melengkapi persyaratan dalam menyelesakan Program Studi D3 Kimia Analis FMIPA USU Medan.

Pada waktu berusaha menyiapkan tulisan ini, Penulis mendapat banyak batuan, berupa dukungan moriel, materiel, tenaga, pikiran, waktu, petunjuk dan nasehat dari beberapa pihak. Yang atas semuanya itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Ayah dan Bunda serta saudara-saudara tersayang.

2. Ibu DR. Rumondang Bulan, M.S selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Albert Pasaribu, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Departemen Kimia FMIPA USU.

3. Ibu Dra. Emma Zaidar Nasution, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Kimia FMIPA USU.

4. Ibu DR. Tini Sembiring, M.S selaku Dosen Pembingbing

5. Bapak/Ibu staf pengajar FMIPA USU yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan.

6. Ibu Syafrita Oktalina, S selaku Kepala Laboratorium dan Ibu Siti Zainab Lubis selaku Kepala Bagian Laboratorium Pengujian Kulaitas Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara.

7. Abang-abang dan Kakak-kakak pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara. 8. Rekan-rekan Mahasiswa Kimia Analis FMIPA USU.

Selain ucapan terima kasih, tidak ada lagi yang bisa Penulis berikan kecuali menyerahkannya kepada Allah dibarengi pinta dan doa kiranya semua kebaikan itu dibalas NYA dengan berlipat ganda.

Akhirnya, Penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat buat kita sekalian.

Medan, 2012

ABSTRAK

ANALYSIS OF LEVELS OF LEAD (Pb) IN THE RESERVOIR WATER SUNGGAL IN PDAM TIRTANADI IF THE PROVINCE OF NORTH SUMATRA

ABSTRACT

DAFTAR ISI

2.2.1. Sumber Air Bersih dan Aman 8

2.2.2. Syarat-syarat Air Minum 9

2.2.2.1. Syarat Fisik 10

2.2.2.2. Syarat kimia 11

2.2.2.3. Syarat Bakteriologik 12

2.2.2.4. Standart Kualitas Air Minum 12

2.3. Proses Pengolahan Air 15

2.5.5. Toksisitas Timbal 27

2.5.5.1. Pencegahan Toksisitas Timbal 30

2.5.5.2. Pengobatan Toksisitas Timbal 30

BAB 3 BAHAN DAN METODE 33

3.1. Alat dan Bahan 33

BAB 4 HASIL DA PEMBAHASAN 37

4.1. Hasil 37

4.1.1. Hasil Analisa Kadar Air Baku Sunggal 37

4.1.2. Hasil Analisa Kadar Air Reservoir Sunggal 37

4.2. Perhitungan 38

4.2.1. Penentuan Persamaan Garis Regresi 38

4.2.2. Penentuan Koefisien Korelasi 39

4.2.3. Grafik Linieritas Parameter uji Pb (DR-2010) 40

4.2.4. Perhitungan Konsenstrasi Timbal (Pb) 41

4.3. Pembahasan 44

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 46

5.1. Kesimpulan 46

5.2. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 47

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1.1. Hasil Analisa Kadar Timbal pada Sampel Air Baku Sunggal 37

Tabel 4.1.2. Hasil Analisa Kadar Timbal Pada Sampel Air Reservoir Sunggal 37

Tabel 4.2. Persamaan Garis Regresi dari Timbal (0-160 mg/L) 38

ABSTRAK

ANALYSIS OF LEVELS OF LEAD (Pb) IN THE RESERVOIR WATER SUNGGAL IN PDAM TIRTANADI IF THE PROVINCE OF NORTH SUMATRA

ABSTRACT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit perut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyakit perut adalah penyakit yang paling banyak terjadi di Indonesia. ( Sutrisno, T.2004)

Air adalah materi esensial didalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berada di planet bumi ini yang tidak membutuhkan air.

Kebutuhan terhadap air untuk keperluan sehari-hari di lingkungan rumah tangga, ternyata berbeda untuk tiap tempat, tiap tingkatan kehidupan atau untuk tiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap air. (Suryawirya, U. 2005)

Air adalah salah satu diantara pembawa penyakit yang berasal dari tinja untuk sampai kepada manusia baik berupa minuman ataupun makanan tidak menyebabkan / merupakan pembawa bibit penyakit, maka pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan transmisi atau distribusi adalah mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya kontak antara kotoran sebagai sumber penyakit dengan air yang sangat diperlukan.

Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan terutama apabila air tersebutberasal dari air permukaan. Pengolahan yang dimaksud bisa dimulai dari yang sangat sederhana sampai yang pada pengolahan yang mahir/lengkap, sesuai dengan tingkat kekotoran dari sumber asal air tersebut. Semakin kotor semakin berat pengolahan yang dibutuhkan, dan semakin banyak ragam zat pencemar akan semakin banyak pula teknik-teknik yang diperlukan untuk mengolah airtersebut, agar bisa dimanfaatkan sebagai air minum. Oleh karena itu dalam praktek sehari-hari maka pengolahan air adalah menjadi pertimbangan yang utama untuk menentukan apakah sumber tersebut bisa dipakai sebagai sumber persediaan atau tidak. ( Sutrisno,T.2004)

Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Penyakit menular umumnya disebabkan oleh makhluk hidup, sedangkan penyakit tidak menular umumnya bukan disebabkan oleh makhluk hidup.

1.2. Permasalahan

Apakah kadar Timbal (Pb) dalam air Reservoir olahan PDAM Tirtanadi masih memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditetapkan menteri kesehatan RI No. 492/Menkes/ Per/IV/2010 Tgl.19 April 2010.

1.3. Tujuan

Untuk mengetahui kadar Timbal (Pb) pada air Reservoir Sunggal yang akan digunakan oleh penduduk kota Medan.

1.4. Manfaat

- Untuk memberikan informasi bahwa adanya Timbal yang terlarut didalam air minum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Air

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada disekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain.

Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian-bagian tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak air, antara lain, otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, dan darah 83%.

2.1.1. Golongan Air

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa kelas menurut peruntukannya.

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut.

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Mengingat pentingnya peran air, sangat diperlukan adanya sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. (Mulia, R.2005)

2.1.2. Sumber Air

Air yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa (hujan), Air permukaan dan Air Tanah.

1. Air Hujan

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walau pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer . Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. (Chandra, B.2006)

Dalam keadaan murni, sangat bersih, karena dengan adanya pengotoran udara yang disebabkan oleh kotoran-kotoran industri dan lain sebagainya. Maka untuk menjadikan air hujan sebagai sumber air minum hendaknya pada waktu menampung air hujan jangan mulai pada saat hujan mulai turun karena msih mengandung banyak kotoran.

Selain itu air hujan memiliki sifat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi (karatan). Juga air hujan ini mempunyai sifat lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun. (Sutrisno, T.2004)

2. Air Permukaan

kepermukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. ( Chandra, B.2006)

Beberapa pengotoran ini , untuk masing-masing air permukaan akan berbeda-beda, tergantung pada daerah pengaliran air permukaan ini. Jenis pengotorannya adalah merupakan kotoran fisik, kimia dan bakteriologi.

Setelah mengalami suatu pengotoran, pada suatu saat air permukaan itu akan mengalami suatu proses pembersihan sendiri yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Udara yang mengandung Oksigen atau gas O2 akan membantu mengalami proses pembusukan yang terjadi pada air permukaan yang telah mengalami pengotoran, karena selama dalam perjalanan, O2 akan meresap kedalam air permukaan.

(Sutrisno, T.2004).

Air Permukaan ada 2 macam yaitu :

a. Air sungai

Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi.

b. Air rawa/ danau

Dengan adanya pembusukan kadar zat organis tinggi, maka umumnya kadar Fe dan Mn akan tinggi pula dan dalam keadaan kelarutan O2 kurang sekali (anaerob), maka unsur-unsur Fe dan Mn ini akan larut. Pada permukaan air akan tumbuhalgae(lumut) karena adanya sinar matahari dan O2.

3. Air Tanah

Air tanah (ground water) berasal dari air hujan yang jatuh kepermukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan kedalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang telah dialami air hujan tersebut , didalam perjalanannya kebawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan.

2.2. Air Minum

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air didalam tubuh manusia itu sendiri.

Didalam tubuh manusia, air diperlukan untuk melarutkan berbagai jenis zat yang diperlukan tubuh. Oksigen juga perlu dilarutkan sebelum dapat memasuki pembuluh-pembuluh darah yang ada disekitar alveoli. Begitu juga zat-zat makanan hanya dapat diserap apabila dapat larut didalam cairan yang meliput selaput lendir usus. Air juga ikut mempertahankan suhu tubuh dengan cara penguapan keringat pada tubuh manusia. Disamping itu juga, transportasi zat-zat makanan dalam tubuh semuanya dalam bentuk larutan dengan pelarut air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa air sangat memegang peranan penting dalam setiap aktivitas manusia.

(Mulia, R.2005).

2.2.1. Sumber Air Bersih dan Aman

Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman tersebut, antara lain :

d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga. e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen

Kesehatan RI.

Air dinyatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit, bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan sampah atau limbah industri. (Chandra, B.2006)

2.2.2. Syarat-Syarat Air Minum

Disamping pertimbangan akan kegunaan air bagi manusia maupun organisme, maka persyaratan untuk standar kualitas air ditentukan oleh beberapa aspek, yang antara lain adalah :

1. Persyaratan Fisika 2. Persyaratan Kimia

3. Persyaratan Biologis. ( Ryadi,S. 1984)

2.2.2.1. Syarat Fisik

- Air tidak boleh berwarna. - Air tidak boleh berasa. - Air tidak boleh berbau.

Syarat-syarat kekeruhan dan warna harus dipenuhi oleh setiap jenis air minum dimana dilakukan penyaringan dalam pengolahannya.

2.2.2.2. Syarat-syarat Kimia

Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah ditentukan.

2.2.2.3. Syarat-syarat bakteriologik:

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bekteri penyakit (patogen)sama sekali dan tidak boleh mengandung bakteri-bakteri golongan Coli melebihi batas-batas yang telah ditentukan yaitu 1 Coli/100 ml.air.

2.2.2.4. Standar Kualitas Air Minum

Standar kualitas air minum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain : 1. Standar kualitas fisik air minum

2. Standar kualitas khemis (kimia) air minum

1. Standar kualitas fisik air minum

a. Suhu

Temperatur dari air akan mempengaruhi penerimaan (acceptance) masyarakat akan air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahan, terutama apabila temperatur tersebut sangat tinggi. Temperatur yang diinginkan adalah 50°F - 60°F atau 10°C – 15°C, tetapi iklim setempat, kedalaman pipa – pipa saluran air, dan jenis dari sumber – sumber air akan mempengaruhi temperatur ini. Disamping itu, temperatur pada air mempengaruhi secara langsung toksisitas banyak bahan kimia pencemar, pertumbuhan mikroorganisme dan virus.

Penyimpangan terhadap standar suhu ini, yakni apabila suhu air minum lebih tinggi dari suhu udara, jelas akan mengakibatkan tidak tercapainya maksud – maksud tersebut di atas, yakni akan menurunkan penerimaan masyarakat, meningkatkan toksisitas dan kelarutan bahan – bahan polutan, dan dapat menimbulkan suhu bagi kehidupan mikroorganisme dan virus tertentu.

b. Warna

Banyak air permukaan khususnya yang berasal dari daerah rawa – rawa, seringkali berwarna sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan industri, tanpa dilakukannya pengolahan untuk menghilangkan warna tersebut.

Bahan – bahan yang menimbulkan warna tersebut dihasilkan dari kontak antara air dengan reruntuhan organis seperti daun, duri pohon jarum dan kayu, yang semuanya dalam berbagai tingkat – tingkat pembusukan (decomposition).

Service untuk intensitas warna dalam air minum adalah 20 unit dengan skala Pt – Co. Standar ini lebih rendah daripada standar yang ditetapkan oleh standar Internasional dari WHO maupun standar nasional Indonesia yang besarnya 5 – 50 unit.

c dan d. Bau dan Rasa

Bau dan rasa biasanya terjadi bersama-sama dan biasanya disebabkan oleh adanya bahan–bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti phenol. Bahan-bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas baudan rasa dapat meningkat, bila terhadap air dilakukan chlorinasi. Standar persyaratan kualitas air minum yang menyangkut bau dan rasa ini baik yang ditetapkan oleh WHO maupun U.S. Public Health Service yang menyatakan bahwa dalam air minum tidak boleh terdapat bau dan rasa yang tidak diinginkan. Efek kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh adanya bau dan rasa dalam air ini adalah :

• Serupa dengan unsur warna, dengan air minum yang berasa dan berwarna ini, masyarakat akan mencari sumber – sumber air lain yang kemungkinan besar bahkan tidak “safe”.

• Ketidaksempurnaan usaha menghilangkan bau dan rasa pada cara pengolahan yang dilakukan dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa air yang terolah secara tidak sempurna itu masih mengandung bahan – bahan kimia yang bersifat toksik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek yang dapat ditimbulkan adalah merupakan efek yang terjadi secara tidak langsung.

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor. Kekeruhan tidak menjadi sifat dari air yang membahayakan, tetapi ia menjadi tidak disenangi karena rupanya. Standar yang ditetapkan oleh U.S. Public Health Service mengenai kekeruhan ini adalah batas maksimal 10 ppm dengan skala silikat, tetapi dalam praktek angka standar ini umumnya tidak memuaskan. Kebanyakan bangunan pengolahan air yang modern menghasilkan air dengan kekeruhan 1 ppm atau kurang.

2. Standar kualitas khemis air minum

2.3. Proses Pengolahan Air

1. Bendungan

Sumber air baku yang digunakan adalah air sungai yang diambil melalui bangunan bendungan dengan panjang 25 m (sesuai lebar sungai) dan tinggi ± 4 m dan sisi kiri bendungan dibuat sekat berupa saluran penyedap yang lebarnya 2 m dilengkapi dengan pintu pengatur ketinggian air kemudian air masuk ke intake (tempat masuknya air baku)

2. Intake (tempat masuknya air baku)

Bendungan ini adalah saluran bercabang dua yang dilengakpi dengan Bar screen

(saringan kasar) dan fine screen (saringan halus) yang berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran-kotoran yang terbawa arus sungai. Masing-masing saluran dilengkapi dengan pintu pengatur ketinggian air (sluce gate) dan penggerak elektro motor. Pemeriksaan maupun pembersihan saringan dilakukan secara periodik untuk menjaga kestabilan jumlah air masuk.

3. Raw Water Tank (RWT)

4. Raw Water Pump (RWP)

RWP (pompa air baku) berfungsi untuk memompa air dari RWP ke splitter box

tempat pembubuhan koagulan berupa alum, dengan dosis normal rata-rata 20-25 g/m3 air dan pendistribusian air kemasing-masing cleator yang terdiri dari 5 unit pompa air baku.

5. Cleator (proses penjernihan air)

Bendungan cleator terdiri dari 4 unit, dengan kapasitas masing-masing 350 l/det yang bervolume 1.700 m3 berfungsi sebagai tempat proses pemisahan antara flok-flok yang bersifat sedimen dengan air bersih hasil olahan melalui pembentukan dan pengendapan flok-flok yang menggunakan pengaduk lambat. Endapan flok-flok ini dibuang sesuai dengan tingkat ketebalannya secara otomatis.

Dari cleator ini dialirkan ke filter untuk menyaring kekeruhan berupa flok-flok halus dan kotoran yang lain yang lolos dari cleator melalui pelekatan pada media filter. Dimensi masing-masing filter ini adalah lebar 4 m. panjang 8,25 m, tinggi 6,25 m, tinggi permukaan air maksimum 5,05 m, serta tebal media filter 114 cm, dengan lapisan sebagai berikut :

Dalam jangka waktu tertentu filter ini harus dibersihkan dari endapan yang mengganggu proses penyaringan dengan menggunakan elektromotor.

6. Reservoir (tempat menampung air bersih)

Reservoi ini adalah berupa bendungan beton berdimensi panjang 50 m, lebar 40 m, tinggi 7 m berfungsi untuk menampung air bersih atau air olahan setelah melalui media filter dengan kapasitas ± 12.000 m3 dan kemudian didistribusikan ke pelanggan melalui reservoir-reservoir distribusi di berbagai cabang. Air bersih yang mengalir dari filter ke reservoir di bubuhi chlor (post chlorination) dan untuk netralisasi di butuhkan larutan kapur jenuh atau soda ash.

7. Finish Water Pump (FWP)

FWP (pompa air bersih) berfungsi untuk mendistribusikan air bersih dari reservoir utama di instalasi ke reservoir-reservoirdistribusi di cabang melalui pipa transmisi 1.000 mm dan 80 mm, FWP terdiri dari 5 unit pompa.

8. Sludge lagoon (tempat menampung air buangan)

9. Monitoring System (sistem pengawasan)

Metode pengawasan selama proses pengolahan dimasing-masing unit oleh petugas dilakukan secara langsung juga dilakukan dengan sistem pengawasan secara tidak langsung. Fasilitas ini dapat memperlihatkan secara langsung kondisi proses pengolahan dari ruang tertentu baik terhadap berbagai kuantitas, kualitas, maupun kontiniutas olahan. Fasilitas ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah pengawasan terhadap proses pengolahan air menurut standard an ketentuan yang berlaku. (Indriani. 2007).

2.4. Pencemaran Air

Planet bumi sebagian besar terdiri atas air karena luas daratan memang lebih kecil dibandingkan dengan luas lautan. Makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Air yang relativ bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, mupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. (Wardhana, W.A.2004)

kotor untuk diminum mungkin cukup bersih untuk mencuci, untuk pembangkit tenaga listrik, untuk pendingin mesin dan sebagainya.

Pencemaran air dapat merupakan masalah, regional maupun lingkungan global, dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan. Pada saat udara yang tercemar jatuh ke bumi bersama air hujan, maka air tersebut sudah tercemar. Beberapa jenis bahan kimia untuk pupuk dan pestisida pada lahan pertanian akan terbawa air ke daerah sekitarnya sehingga mencemari air pada permukaan lokasi yang bersangkutan. (Darmono. 2001)

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,energi dan atau komponen lain kedalam air olehkegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang membahayakan, yang mengkibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

2.4.1. Sumber Pencemaran Air

1. Domestik ( Rumah Tangga)

Yaitu berasal dari pembuangan air kotor dari kamar mandi, kakus dan dapur. 2. Industri

Secara umum jenis polutan air dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Fisik

Pasir atau lumpur yang tercampur dalam limbah air. b. Kimia

Bahan pencemar yang berbahaya : Merkuri (Hg), Cadmium (Cd), Timah hitam (Pb), pestisida dan jenis logam berat lainnya.

c. Mikrobiologi

Berbagai macam bakteri, virus, parasit dan lain-lain.

Misal yang berasal dari pabrik yang mengolah hasil ternak, rumah potong dan tempat pemerahan susu sapi.

d. Radioaktif

Beberapa bahan radioaktif yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat pula menimbulkan pencemaran air.

3. Pertanian dan Perkebunan

Polutan air dari petranian/perkebunan dapat berupa : a. Zat kimia

Misalnya: berasal dari penggunaan pupuk, pestisida seperti (DDT, Dieldrin dan lain-lain)

b. Mikrobiologi

c. Zat radioaktif

Berasal dari penggunaan zat radioaktif yang dipakai dalam proses pematangan buah,mendapatkan bibit unggul, dan mempercepat pertumbuhan tanaman. (Mukono,H.J. 2006)

2.4.2. Bahan Pencemar (Polutan)

Bahan pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Berdasarkan cara masuknya ke dalam lingkungan , polutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu polutan alamiah dan polutan antropogenik.

1. Polutan Alamiah

Polutan alamiah adalah polutan yang memasuki suatu lingkungan (misalnya badan air) secara alami, misalnya akibat letusan gunung berapi , tanah longsor, banjir, dan fenomena alam lain.

2. Polutan Antropogenik

Polutan antropogenik adalah polutan yang masuk ke badan air akibat aktivitas manusia, misalnya kegiatan domestik (rumah tangga), kegiatan urban (perkotaan), maupun kegiatan industri. Intensitas polutan antropogenik dapat dikendalikan dengan cara mengontrol aktivitas yang menyebabkan timbulnya polutan tersebut.

2.5. Timbal (Pb)

Timbal atau timah hitam (Pb) dalam perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal dalam air relativ sedikit. Kadar dan toksisitas timbal dipengaruhi oleh kesadahan, pH, alkalinitas, dan kadar oksigen. Timbal diserap dengan baik oleh tanah sehingga pengaruhnya terhadap tanaman relativ kecil. (Effendi,H. 2003)

Logam ini pada awalnya secara alami terdapat didalam kerak bumi. Namun, bisa juga berasal dari aktivitas manusia yang bahkan mampu mencapai jumlah 300 kali lebih banyak dibandingkan dengan timbal alami. (Widowati, W. 2008)

Perbandingan yang begitu besar jumlahnya, adalah sehubungan dengan meningkatnya aktivitas manusia baikdisektor industri maupun yang lainnyayang menghasilkan timbal, seperti : penambangan, pembakaran bahan aditif bensin kendaraan bermotor, partikel-partikel yang berasal dari pabrik, pembakaran arang dan lain sebagainya. (Fardiaz, S. 1992)

2.5.1. Sumber-Sumber Timbal

1. Timbal yang secara alami terdapat dalam kerak bumi, jumlahnya sangat sedikit sekali, yaitu hanya 0,002% dari jumlah seluruh kerak bumi dan dialam ini terdapat 4 macam isotop timbal yaitu :

a. Timbal-204, diperkirakan berjumlah sebesar 1,48% dari seluruh isotop timbal. b. Timbal-206, ditemukan dalam jumlah sebesar 23,60% dari seluruh isotop

timbal yang terdapat di alam.

c. Timbal-207, sebanyak 22,60% dari semua isotop timbal yang terdapat di alam. d. Timbal-208, ditemukan sebanyak 52,32% dari seluruh isotop timbal yang

terapat di alam.

Isotop-isotop tersebut merupakan hasil peluruhan radio aktif alam. Melalui proses geologi timbal terkonsentrasi dalam deposit seperti : bijih logam, yang tergabung dengan logam-logam lain seperti : perak,seng, arsen dan lain-lain.

2. Sedangkan timbal yang berasal dari aktivitas manusia antara lain : a. Hasil penambangan

Bijih-bijih timbal yang terdapat dari hasil penambangan mengandung sekitar 3% sampai 10% timbal, yang selanjutnya akan dipekatkan lagi sehingga diperoleh logam timbal murni. (Palar, H. 1994)

b. Timbal berbentuk gas

Terutama berasal dari pembakaran bahan aditif bensin dari kendaraan bermotor.

Umumnya bersumber dari pabrik-pabrik, pembakaran arang dan lain sebagainya. (Fardiaz, S. 1992)

2.5.2. Sifat-sifat Timbal

Sebagaimana elemen yang lain timbal juga mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

1. Sifat fisik

a. Merupakan logam berat

b. Warna kebiru-biruan sampai hitam kelam

c. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.

d. Titik lebur 327,4oC

e. Mendidih pada suhu 1740oC

f. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.

2. Sifat Kimia

a. Mempunyai valensi 2 dan 4

b. Relatif tahan terhadap asam sulfat dan HCl

e. Merupakan amphoteric, garam Pb terbentuk dari asam plumbic. f. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik.

3. Senyawa Plumbum (Pb)

Senyawa Pb yang penting adalah plumbum oksida dan plumbum tetraethyl, Plumbum carbonat, Plumbum silicat, Plumbum azida [Pb(N3)2].

(Gabriel, J.F. 2001)

2.5.3. Kegunaan Timbal

Timbal dan persenyawaannya banyak digunakan di berbagai bidang yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dipakai lapisan pelindung X-ray dengan ketebalan 1,5 mm, 3 mm. b. Dipakai pada kabel telepon dan kabel TV (dibungkus dengan Pb).

c. Dipakai pada konstruksi bangunan dan industri kimia untuk mencegah korosif. d. Dipakai pada baterai, solder dan amunisi.

e. Senyawa Pb sulfuda, Pb chromat, Pb putih, 2PbCO3, Pb(OH)2 dipakai sebagai pigmen (pewarna).

f. Pb silikat, Pb karbonat, garam Pb da asam organik dipakai untuk stabilisator panas dan cahaya, untuk plastik polyvinyl khlorida.

g. Pb silikat dipakai pada gelas dan keramik. h. Pb(NH3)2 standar detonator letupan.

j. Pb oksida (litharge) dipakai untuk memperbaiki mutu magnet (magnet barium ferrite keramik).

k. Senyawa organo Pb, dipakai sebagai katalisator pada pembuatan foam polyurethane, mencegah rusaknya cat pada kapal laut, membunuh bakteri gram positif, mencegah bocornya kapal kayu, mencegah serangan jamur pada kain katun, pembasmi cacing, mencegah korosif pada baja.

l. Alloi Pb berupa lempengan atau kisi dipakai pada aki.

m. Alloi tahan kimia dipakai pada metal lainnya agar tahan korosif terhadap air, udara atau zat kimia lainnya. (Gabriel,J.F. 2001)

Adapun biji-biji logam timbal yang diperoleh dari hasil penambangan, seperti tersebut diatas, hanya mengandung sekitar 3% sampai 10% timbal. Hasil ini akan dipekatkan lagi, sampai 40% sehingga didapatkan logam timbal murni.

Logam ini digabung dengan logam-logam lain seperti perak (Ag), seng (Zn), arsen (Ar), logam stibium (Sb) dan dengan logam bismuth (Bi).

Dalam hal timbal digunakan pada industri pembuatan baterai, alloi timbal dengan bismuth (Pb-Bi) berfungsi sebagai grid (jaringan listrik), sedangkan timbal oksida (PbO4) dipakai sebagai bahan yang aktif dalam pengaliran arus elektron. (Palar, H.1994)

2.5.4. Pencemaran Air oleh Timbal

Timbal (Pb) dan persenyawaannya dapat berada didalam perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Disamping itu, peristiwa korosifikasi dari bantuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber Pb yang akan masuk kedalam badan perairan.

Pb yang masuk ke dalam badan perairan sebagai dampak dari aktivitas kehidupan manusia ada bermacam bentuk. Diantaranya adalah air buangan (limbah) dari industri yang berkaitan dengan Pb, air buangan dari pertambangan bijih timah hitam dan buangan sisa industri baterai. Buangan-buangan tersebut akan jatuh pada jalur-jalur perairan seperti anak-anak sungai untuk kemudian akan dibawa menuju lautan. Umumnya jalur buangan dari bahan sisa perindustrian yang menggunakan Pb akan merusak tata lingkungan perairan yang dimasukinya (menjadikan sungai dan alurnya tercemar). Senyawa Pb yang ada dalam badan perairan ditemukan di alam bentuk ion-ion divalent atau ion-ion tetravalent (Pb2+, Pb4+).

Badan perairan yang sudah mengandung senyawa-senyawa atau ion-ion Pb sehingga melebihi konsentrasi yang semestinya, dapat mengakibatkan kematian bagi biota perairan tersebut. Seperti konsentrasi Pb yang mencapai 188 mg/L dapat mematikan beberapa jenis ikan, konsentrasi Pb 2,75 mg/L sampai dengan 49 mg/L dapat mematikan

ctutacea (binatang air berkulit keras) setelah 245 jam, dan Pb dengan konsentrasi 64 mg/L akan mematikan golongan insekta (serangga) dalam rentang waktu 168 jam sampai dengan 336 jam.

Meskipun timbal (Pb) pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi, dengan kelarutan yang cukup rendah sehingga kadarnya relatif sedikit, tetapi timbal termasuk unsur yang tidak esensial bagi makhluk hidup, bahkan dalam konsentrasi tertentu unsur ini bisa bersifat toksik.

Selain dari kadar maksimum timbal yang diperuntukkan bagi air minum, air bersih maupun air baku telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kadar timbal diperairan yang diperuntukkan bagi hewan ternak hendaknya tidak melebihi 0,1 mg/L, bagi keperluan pertanian pada tanah yang bersifat netral dan alkalis adalah 10 mg/L, sedangkan pada tanah yang bersifat asam adalah 5 mg/L. (Effendi, H.2003)

2.5.5. Toksisitas Timbal

Karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dipotong dengan pisau dan dibentuk dengan tangan, tahan terhadap peristiwa korosi (pengkaratan), mempunyai titik lebur yang rendah dan lain-lain, maka timbal (Pb) banyak digunakan oleh manusia. Namun,disisi lain (sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya) timbal juga dalam konsentrasi tertentu dapat bersifat toksik.

Bentuk-bentuk kimia dari senyawa-senyawa Pb, merupakan faktor yang mempengaruhi sifat-sifat Pb dalam tubuh manusia. Senyawa-senyawa Pb organik relatif lebih mudah untuk diserap tubuh melalui selaput lendir atau melalui lapisan kulit, bila dibandingkan dengan senyawa-senyawa Pb organik. Namun, hal itu bukan berarti semua senyawa Pb dapat diserap oleh tubuh, melainkan hanya sekitar 5-10% dari jumlah Pb yang masuk melalui makanan dan atau sebesar 30% dari jumlah Pb yang terhirup yang akan diserap oleh tubuh. Dari jumlah yang terserap itu, hanya 15% yang akan mengedap pada jaringan tubuh, dan sisanya akan turut terbuang bersama sisa metabolisme seperti urin dan feces.

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk kedalam pembuluh darah dan paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang mampu dihirup pada saat perstiwa bernafas berlangsung. Makin kecil ukuran partikel debu, serta makin besarnya volume udara yang mampu terhirup, maka akan semakin besar pula konsentrasi Pb yang diserap oleh tubuh. Logam Pb yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernapasa akan terserap dan berikatan dengan darah paru-paru untuk kemudian diedarkan keseluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam Pb yang terserap oleh darah berikatan dengan sel-sel darah merah (erytrocyt). (Palar,H.1994)

1. Menghambat sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia.

2. Menimbulkan kerusakan otak, dengan gejala epilepsy, halusinasi dan delirum (keadaan pikiran tidak waras atau kegila-gilaan).

3. Menyebabkan pucat, lesu, hilang semangat.

4. Menyebabkan sakit perut dan susah buang air besar.

5. Menyebabkan peningkatan permiabilitas (kebocoran) pembuluh darah. 6. Gangguan menstruasi dan menyebabkan ibu hamil bisa keguguran. 7. Mengakibatkan gangguan fungsi adrenal (kelenjar).

8. Bersifat karsinogenik (penyebab kanker) dalam dosis tinggi.

Lebih lajut, toksisitas (keracunan) timbal juga bersifat kronis dan akut. Dimana toksisitas kronis sering dijumpai pada pekerja tambang atau pemurnian logam, pembuatan baterai, percetakan, pelapis logam dan pengecatan. Sedangkan toksisitas akut bisa terjadi jika timbal (Pb) masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan / minuman atau menghirup gas Pb dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar yang tinggi. (Widowati, W.2008)

2.5.5.1. Pencegahan Toksisitas Timbal (Pb)

Berbagai upaya untuk mencegah dan menghindari efek toksik Pb antara lain :

2. Menghindari penggunaan peralatan-peralatan dapur atau tempat makanan atau minuman yang mengandung Pb (keramik berglasur, wadah atau kaleng yang dipatri atau mengandung cat).

3. Pemantauan kadar Pb di udara dan kadar Pb dalam makanan atau minuman secara berkesinambungan.

4. Mencegah anak menelan atau menjilat mainan bercat atau berbahan mengandung cat.

5. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok di kawasan yang tercemar Pb. 6. Menyediakan fasilitas ruang makan yang terpisah dari lokasi pencemaran Pb. 7. Tempat penyimpanan makanan atau minuman tertutup sehingga tidak kontak

dengan debu atau asap Pb.

8. Mengurangi emisi gas buang yang mengandung Pb, baik dari kendaraan bermotor maupun industri.

9. Bagi para pekerja yang kontak dengan Pb sebaiknya mereka menggunakan peralatan standar keamanan dan keselamatan kerja. (Widowati,W. 2008)

2.5.5.2. Pengobatan Toksisitas Timbal (Pb)

Untuk mengurangi efek toksiknya pada orang yang telah terpapar Pb, dapat menggunakan kelator, yang antara lain adalah BAL (Britis Anti Lewisite), CaNa2EDTA dan penicillamin.

biologis aktif serta membentuk senyawa kompleks yang larut dalam air dan lebih mudah diekskresikan melalui urin. (Widowati,W. 2008).

Begitupun dalam hal pemberian kelator, harus ditentukan lebih dulu kadar Pb darah. Adapun ketiga kelator (BAL, CaNa2EDTA dan Penicilamine) biasa diberikan kepada penderita dengan kadar Pb darah 0,5-0,6 pp.

Caranya adalah dengan mengkombinasikan CaNa2EDTA dan BAL (dimercaprol)yang diberikan, kemudian menyusul pemberian penicillamine untuk pengobatan jangka panjang.

Atau dengan cara, CaNa2EDTA pada dosis tertentu di bagi dalam 2 kali pemberian perhari, baik melelui infus dan lainnya, selama 5 hari berturut-turut. Barulah setelah pemberian CaNa2EDTA berlangsung selama 4 jam BAL (dimercaprol) pun diberikan.

Cara ini biasa diulang kembali sesudah pengobatan dihentikan 2 hari.

Setiap cara pengobatan dengan menggunakan CaNa2EDTA maupun BAL (dimercaprol), hendaknya jangan melebihi dari dosis yang ditetapkan, dan produksi urinpun harus tetap dipantau, karena biasanya pengeluaran Pb melalui urin selalu terjadi selama berlangsungnya infus awal.

BAL (dimercaprol) dengan dosis tertentu yang diberikan setiap 4 jam selama 48 jam, kemudian setiap 6 jam selama 48 jam berikutnya, dan akhirnya setiap 6 – 12 jam selama 17 hari serta mengkombinasikannya dengan CaNa2EDTA, sebenarnya akan

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1. Alat dan Bahan

3.1.1. Alat

- Spektrofotometer DR 2010 - Labu ekstraksi 500 ml

- Gelas ukur 5 ml, 50 ml, 250 ml - Kuvet 25 ml

- Stopcock - Kapas

- Support ring & stand - Neraca analitik - Labu ukur 100 ml

3.1.2. Bahan

- 1 bungkus bubuk buffer sitrat - Kloroform 50 ml

- 1 bungkus bubuk reagen logam dithiver

- KCN 2,0 g

- Aquadest

- Sampel air Reservoir Sunggal

3.2. Prosedur

3.2.1. Pembuatana Larutan

1. Larutan Dithiver

Dimasukkan 50 ml kloroform kedalam gelas ukur 50 ml. Ditambahkan 1 bungkus bubuk reagen logam dithiver. Ditutup gelas ukur lalu dikocok beberapa saat hingga larut.

2. Larutan standar NaOH 5 N

Ditimbang sebanyak 20 g, kemudian dilarutkan dengan aquadest dalam labu ukur 100 ml dan ditempatkan sampai tanda tera, lalu dihomogenkan.

3.2.2. Prosedur analisa

1. Ditekan power pada alat spektrofotometer DR-2010 2. Ditekan stored program dan pilih 280 Lead Dithizone

3. Ditekan Start dan layar akan menampilkan “Dial nm to 515” putar pengatur panjang gelombang hingga muncul 515nm, layar akan menampilkan mg/I Pb. 4. Diisikan sampel air sebanyak 250 ml kedalam gelas ukur 250 ml dan pindahkan

5. Ditambahkan 1 bungkus bubuk buffer sitrat,Ditutup labu ekstraksi lalu kocok hingga larut.

6. Dimasukkan 30 ml larutan Dithiver kedalam labu ekstraksi. Ditutup lalu kocok beberapa kali dan buka stopcock untuk melepaskan udara dan tutup stopcock. 7. Ditambahkan 5 ml Larutan standar NaOH 5N.

8. Dilanjutkan dengan penambahan larutan standar NaOH 5N beberapa tetes dan kocok labu ekstraksi sampai warna larutan setelah dikocok berubah dari biru kehijauan menjadi orange.

9. Ditambahkan 5 tetes larutan standar NaOH. Warna merah muda pada lapisan bawah (Kloroform) tidak menunjukkan adanya timbal hanya setelah penambahan KCN pada langkah berikutnya terbentuk warna merah muda menunjukkan adanya timbal.

10.Ditambahkan 2,0 g KCN kedalam labu ekstrasi. Ditutup labu ekstrasi lalu kocok sampai KCN larut (sekitar 15 detik).

11.Diletakkan labu ektraksi pada support ring dan stand, dan tunggu 1 menit untuk memisahkan lapisan bawah (kloroform) berwarna merah muda menunjukkan adanya timbal.

12.Dimasukkan sedikit kapas pada bagian ujung labu ekstraksi lalu buka kran secara perlahan-lahan dan dimasukkan kedalam kuvet 25ml. Timbal-Dithizone komplek akan stabil selama 30 menit bila kuvet tetap tertutup rapat dan terhindar dari cahaya.

14.Dimasukkan blanko kedalam cell holder lalu tekan “ZERO” pada alat. Pada layar akan menampilkan 0,0 mg/L Pb. Untuk mendapatkan hasil terbaik sebelum dimasukkan kedalam cell holder pastikan dinding luar dari kuvet terbebas dari kotoran, noda dan lemak.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil

Hasil anlisa kadar Timbal pada air baku dan air reservoir Sunggal di Laboratorium PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara.

Tabel 4.1.1. Hasil analisa kadar Timbal pada sampel air baku Sunggal

No Sampel Tanggal Percobaan Absorbansi Reagent Blank Konsentrasi (mg/L)

1 I 4 Januari 2011 0,118 0,029 0,014

2 II 4 April 2011 0,134 0,029 0,016

3 III 4 Juli 2011 0,116 0,029 0,013

4 IV 30 Januari 2012 0,098 0,029 0,010

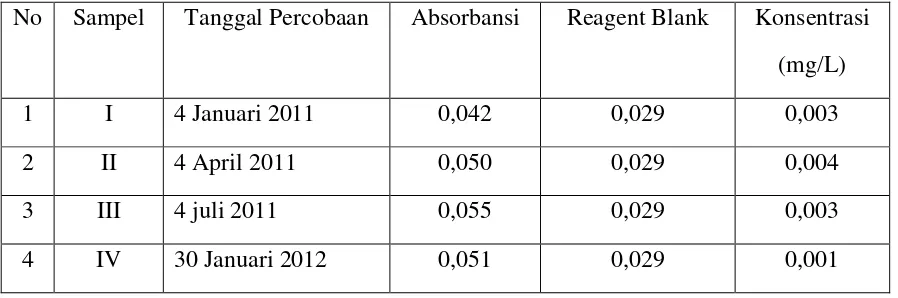

Tabel 4.1.2. Hasil analisa kadar Timbal pada air reservoir Sunggal

No Sampel Tanggal Percobaan Absorbansi Reagent Blank Konsentrasi (mg/L)

1 I 4 Januari 2011 0,042 0,029 0,003

2 II 4 April 2011 0,050 0,029 0,004

3 III 4 juli 2011 0,055 0,029 0,003

4.2. Perhitungan

4.2.1. Penentuan Persamaan Garis Regresi

Untuk menganalisa persamaan garis regresi dan kurva kalibrasi dapat diturunkan dengan metode Least Square sebagai berikut :

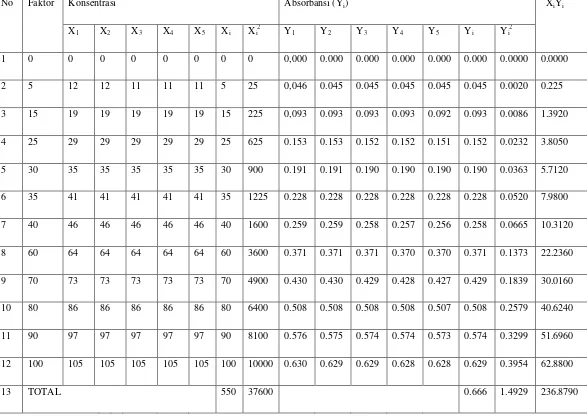

Tabel 4.2. Persamaan Garis Regresi dari Timbal (0-160 mg/L) dengan Reagent Blank = 0,029

No Faktor Konsentrasi Absorbansi (Yi) XiYi

X1 X2 X3 X4 X5 Xi Xi2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Yi Yi2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000

2 5 12 12 11 11 11 5 25 0,046 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.0020 0.225

3 15 19 19 19 19 19 15 225 0,093 0.093 0.093 0.093 0.092 0.093 0.0086 1.3920

4 25 29 29 29 29 29 25 625 0.153 0.153 0.152 0.152 0.151 0.152 0.0232 3.8050

5 30 35 35 35 35 35 30 900 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 0.190 0.0363 5.7120

6 35 41 41 41 41 41 35 1225 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.0520 7.9800

7 40 46 46 46 46 46 40 1600 0.259 0.259 0.258 0.257 0.256 0.258 0.0665 10.3120

8 60 64 64 64 64 64 60 3600 0.371 0.371 0.371 0.370 0.370 0.371 0.1373 22.2360

9 70 73 73 73 73 73 70 4900 0.430 0.430 0.429 0.428 0.427 0.429 0.1839 30.0160

10 80 86 86 86 86 86 80 6400 0.508 0.508 0.508 0.508 0.507 0.508 0.2579 40.6240

11 90 97 97 97 97 97 90 8100 0.576 0.575 0.574 0.574 0.573 0.574 0.3299 51.6960

12 100 105 105 105 105 105 100 10000 0.630 0.629 0.629 0.628 0.628 0.629 0.3954 62.8800

= 12(236,8790)−(550)(3,477)

�12(37600)−(550)2��12(1,4929)−(3,477)2

= 2842,548−1912,240

√451200−302500 ��17,915−12,008

= 930,308

√148700 ��5,827

= 930,308

385,616 � 2,413

=930,308 930,491

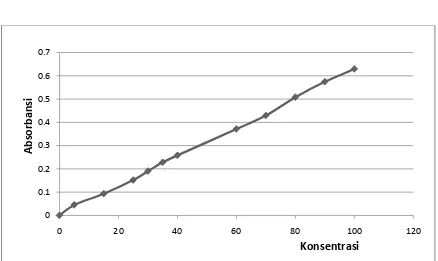

4.2.3. Grafik linieritas Parameter Uji Pb (DR-2010) Tabel 4.3. Linieritas Parameter Uji Pb (DR-2010)

X 0 5 15 25 30 35 40 60 70 80 90 100

Y 0,000 0,045 0,093 0,152 0,190 0,228 0,258 0,371 0,429 0,508 0,574 0,629

Grafik 4.1. Grafik Linieritas Parameter Uji Pb (DR-2010) Y = 0,0063X + 0,003

R2 = 0,9996

4.2.4. Perhitungan Konsentrasi Timbal (Pb).

Konsentrasi sampel air baku dan air reservoir dapat dihitung dengan mensubstitusikan harga absorbansi dan reagent blank ke dalam persamaan garis regresi y = ax + b, maka untuk sampel dapat dihitung dengan ,

�= � − �

�

Persamaaan garis regresi : Y = 0,0063 X + 0,003

= 0,021

Timbal atau Plumbum (Pb) adalah logam berat yang berasal dari kerak bumi dan juga berasal dari aktivitas manusia. Pb dalam perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal didalam air relatif sedikit. Kadar timbal dalam air baku lebih tinggi di bandingkan pada air reservoir. Hal ini dikarenakan pada air reservoir sudah mengalami beberapa proses.

berkurang, Kemudian air ditampung di RWT ( Raw Water Treatment) untuk mengendapkan lumpur-lumpur yang terbawa dari sungai dengan sistem gravitasi. Dari RWT air kemudian dialirkan ke cleator, dimana di dalam leator ini dilakukan pencampuran dengan tawas (Potasium Aluminium Sulfat) yang berfungsi untuk menjernihkan air, dan kemudian ditambahkan kapur (CaCO3) yang berfungsi untuk mengendapkan koagulan yang terdapat di dalam air. Dari cleator air kemudian dialirkan ke filter yaitu proses penyaringan flok-flok yang lolos dari cleator. Dalam filter ini penyaringan dilakukan dengan lambat yaitu dengan menggunakan pasir. Setelah melalui beberapa proses tersebut barulah air ditampung dalam reservoir dan dalam reservoir ini juga dilakukan penambahan Klorin (Cl2) yang berfungsi untuk membasmi kuman dalam air. Dan air reservoir inilah yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan.

Adapun kadar maksimum timbal yang diperbolehkan pada air baku berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tanggal 14 Desember 2001 yaitu 0,03 mg/L.

Dan kadar maksimum timbal yang diperbolehkan pada air reservoir bedasarkan Peraturan Mentri Kesehatan No. 492/Menkes/ Per/IV/2010 Tgl.19 April 2010 yaitu 0,01 mg/L

Dari hasil analisis yang dilakukan di Laboratorium PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara dengan metode Dithizone dengan menggunakan Spektrofotometer DR-2010 diperoleh kadar Timbal pada air baku yaitu pada sampel I 0,014 mg/L, sampel II 0,016 mg/L, sampel III 0,013 mg/L, sampel IV 0,010 mg/L.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada air reservoir diketahui bahwa kadar timbal yang diperoleh berkisar antara 0,001 mg/L sampai 0,004 mg/L. Dan kadar maksimum yang di perbolehkan oleh pemerintah yaitu 0,01 mg/L. Dalam hal ini air yang berasal dari sungai sunggal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 492/Menkes/ Per/IV/2010 Tgl.19 April 2010 masih memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air reservoir yang diolah oleh PDAM Tirtanadi Sumatra Utara aman untuk dikonsumsi.

5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Chandra,B. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran. Jakarta : Peneerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Departemen Farmakologi Terapeutik. 2007. Farmakologi dan Terapi. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Effendi ,H. 2003. Telaah Kualitas Air. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Fardiaz,S. 1992. Polusi Air dan Udara. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Gabriel,J.F. 2001. Fisika Lingkungan. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Hipikrates.

Indriani. 2007. Analisa Kadar Fluorida Pada Air Baku Sunggal dan Air Reservoir Sunggal di PDAM Tirtanadi Medan.

Mulia,R. 2005. Kesehatan Lingkungan. Edisi Pertama.Yogyakarta : Graha Ilmu

Mukono,J. 2006. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Edisi Kedua.Yogyakarta : Airlangga University Press.

Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta : Peneerbit Rineka Cipta.

Ryadi,S. 1984. Pencemaran Air. Surabaya : Penerbit Karya Anda.

Sutrisno,T. 2004. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Cetakan Kelima. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Wardhana,W.A. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Andi.