ANALISIS SISTEM TATANIAGA GARAM RAKYAT

(Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten

Pamekasan Jawa Timur)

AHMAD SYARIFUL JAMIL

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Sistem Tataniaga Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur) adalah benar karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2014

ABSTRAK

AHMAD SYARIFUL JAMIL. Analisis Sistem Tataniaga Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur). Dibimbing oleh NETTI TINAPRILLA.

Garam merupakan komoditi strategis dan bernilai ekonomis tinggi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis saluran tataniaga, fungsi, struktur, dan perilaku pasar oleh lembaga-lembaga tataniaga pada komoditi garam rakyat dan menganalisis efisiensi saluran tataniaga garam rakyat pada setiap saluran tataniaga dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga saluran utama yang terbentuk didasarkan pada titik awal penyaluran dengan lembaga, fungsi, dan struktur pasar yang berbeda pada setiap salurannya. Hasil indikator analisis efisiensi operasional dan indikator kualitatif menunjukkan bahwa saluran tataniaga yang terbentuk belum efisien. Hal tersebut diakibatkan karena petani masih berperan sebagai penerima harga dan kecenderungan pemberian harga yang tidak adil karena posisi tawar petani rendah. Oleh karena itu, peran pemerintah diharapkan dapat mengubah peran petani dan mendorong adanya kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: Desa Lembung, garam, efisiensi, farmer’s share, tataniaga garam

ABSTRACT

AHMAD SYARIFUL JAMIL. Analisis Sistem Tataniaga Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur). Dibimbing oleh NETTI TINAPRILLA.

Salt is a strategic and high economic valued comodity because it is needed in every human lifa aspect as a main raw materials. The purposes of this research were analyzing marketing. The purposes of this research were analyzing marketing channels, function, structure and marketing institutions of farmer salt comodity and analyzing the efficiency of farmer salt marketing in every marketing channels by marketing margin, farmer’s share and benefit cost ratio approching. Based on the research result, there are mains channels which is formed based on the distribution first point with different institutions, functions and market structure in each channels. The result of operational efficiency analysis indicator and qualitative indicator showed that all of marketing channels had been inefficiency. It was caused because farmers still had a role as a price taker and price giving tendency was unfair because farmer had a weak bargaining power. Because of that, goverment role was hoped be able to change farmers role and improve the presence of farmer group to increase farmer prosperity.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

ANALISIS SISTEM TATANIAGA GARAM RAKYAT

(Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten

Pamekasan Jawa Timur)

AHMAD SYARIFUL JAMIL

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Sistem Tataniaga Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur) Nama : Ahmad Syariful Jamil

NIM : H34100018

Diketahui oleh

Dr Ir Dwi Rachmina, MSi Ketua Departemen

Tanggal Lulus:

Disetujui oleh

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak Bulan Agustus 2013 ini adalah tataniaga produk agribisnis, dengan judul Analisis Sistem Tataniaga Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ir. Netti Tinaprilla, MM selaku pembimbing skripsi serta atas masukan, perhatian dan kesabarannya yang telah membimbing penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir Ratna Winandi, MS selaku dosen penguji utama dan Bapak Dr. Ir Wahyu Budi Priatna MS selaku dosen penguji Departemen Agribisnis yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh civitas Departemen Agribisnis dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Feby Rizky Hadiyanti yang telah bersedia menjadi pembahas pada seminar hasil penelitian ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Sucipno dan Bapak Khairul Anwar yang telah membantu selama pengumpulan data. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada responden dalam penelitian ini yang telah bersedia membantu proses penyelesaian karya tulis ini. Kemudian penghargaan juga penulis sampaikan kepada Bapak Hatip yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data pabrik. Selanjutnya Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, adik-adik serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Terakhir penulis sampaikan salam semangat kepada teman-teman seperjuangan AGB 47 IPB.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

Bogor, Mei 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 9

Kegunaan Penelitian 9

Ruang Lingkup Penelitian 9

TINJAUAN PUSTAKA 10

Gambaran Umum Garam 10

Kajian Mengenai Analisis Efisiensi Sistem Tataniaga 11 Kajian Mengenai Lembaga, Fungsi dan Saluran Tataniaga 12

Kajian Mengenai Struktur Pasar 13

Kajian Mengenai Marjin Tataniaga, Farmer’s Share, dan Rasio Keuntungan

terhadap Biaya 14

KERANGKA PEMIKIRAN 15

Kerangka Pemikiran Teoritis 15

Teori Tataniaga 15

Konsep Saluran Tataniaga 16

Fungsi Tataniaga dan Lembaga Tataniaga 16

Konsep Struktur Pasar 17

Perilaku Pasar 18

Keragaan Pasar 19

Konsep Efisiensi Tataniaga 19

Marjin Tataniaga 19

Farmer’s Share 21

Rasio Keuntungan dan Biaya 21

Kerangka Pemikiran Operasional 21

METODE PENELITIAN 24

Jenis dan Sumber Data 24

Metode Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel 24

Metode Pengolahan dan Analisis Data 25

Analisis Saluran Tataniaga 25

Analisis Lembaga dan Fungsi Tataniaga 26

Analisis Struktur dan Perilaku Pasar 26

Analisis Margin Tataniaga 27

Analisis Farmer’s Share 28

Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya 28

Definisi Operasional Penelitian 29

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 30

Gambaran Umum Desa Lembung 30

Gambaran Umum Usahatani Garam Rakyat 34

HASIL DAN PEMBAHASAN 37

Analisis Lembaga, Fungsi dan Saluran Tataniaga 37

Lembaga Tataniaga 37

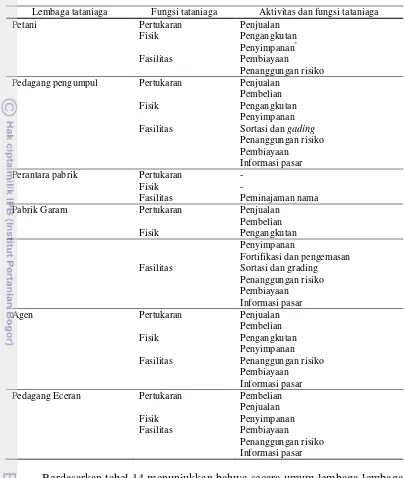

Identifikasi Fungsi Tataniaga 38

Identifikasi Saluran Tataniaga 48

Saluran Tataniaga 1, 2 dan 3 53

Saluran Tataniaga 4, 5, dan 6 55

Saluran Tataniaga 7 56

Identifikasi Struktur Pasar 57

Struktur Pasar di Tingkat Petani 57

Struktur Pasar di Tingkat Pedagang Pengumpul dan petani-pengumpul 58 Struktur Pasar di Tingkat Petani-pengumpul-pemilik UPG 59

Struktur Pasar di Tingkat pabrik garam 59

Struktur Pasar di Tingkat Agen 61

Struktur Pasar di Tingkat Pedagang pengecer 61

Praktik Pembelian dan Penjualan 61

Sistem Penentuan Harga dalam Transaksi 62

Sistem Pembayaran 63

Analisis Marjin Tataniaga, Farmer’s Share dan Rasio Keuntungan terhadap

Biaya 63

Marjin Tataniaga 64

Analisis Farmer’s Share 66

Analisis Keuntungan terhadap Biaya berdasarkan Lembaga Tataniaga 68 Analisis Rata-Rata Rasio Keuntungan terhadap Biaya berdasarkan Saluran

Tataniaga 74

Analisis Efisiensi Operasional Saluran Tataniaga 76 Efisiensi Operasional Tataniaga Garam Rakyat Kualitas KI 76 Efisiensi Operasional tataniaga Garam Rakyat Kualitas KII 78 Efisiensi Operasional Tataniaga Garam Rakyat Kualitas KIII 79

Efisiensi Sistem Tataniaga Garam Rakyat 81

SIMPULAN DAN SARAN 85

Simpulan 85

Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan impor garam Indonesia menurut bulan (dalam kg) 2

2. Kebutuhan garam nasional tahun 2007–2011 3

3. Produksi garam nasional berdasarkan provinsi tahun 2007–2011 4 4. Luas lahan tambak garam rakyat Kabupaten Pamekasan 4 5. Produksi garam Kabupaten Pamekasan tiap Kecamatamn dalam

ton tahun 2006–2011 6

6. Karakteristik struktur pasar berdasarkan sudut penjual dan sudut

pembeli 17

7. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Lembung

Kecamatan Galis tahun 2013 30

8. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan umum 31 9. Jumlah petani responden berdasarkan status lahan 31 10. Komposisi umur petani responden di Desa Lembung, Kecamatan

Galis, Kabupaten Pamekasan 32

11. Sebaran petani responden berdasarkan tingkat pendidikan di Desa

Lembung tahun 2013 32

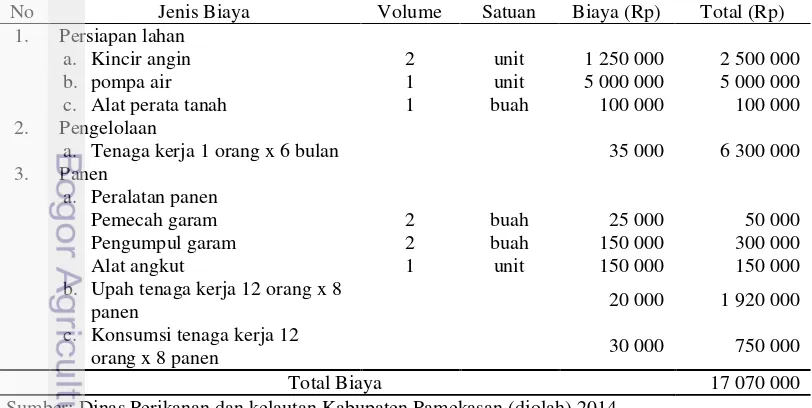

12. Pengalaman petani dalam mengusahakan garam 33 13. Biaya produksi garam rakyat per hektar selama satu musim

kemarau/ garam 36

14. Tabulasi lengkap fungsi tataniaga yang dilakukan lembaga

tataniaga 39

15. Sebaran volume dan harga pembelian garam rakyat berdasarkan

lembaga tataniaga pembeli 53

16. Sebaran volume dan persentase garam rakyat berdasarkan

lembaga tataniaga pembeli pada Saluran Tataniaga 4, 5, dan 6 56

17. Marjin tataniaga setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga

garam rakyat di Desa Lembung 64

18. Farmer’s share setiap kualitas pada setiap salurann tataniaga

garam rakyat di Desa Lembung 67

19. Rasio π/c setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga di tingkat

petani 69

20. Rasio π/c setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga di tingkat

petani-pengumpul 71

21. Rasio π/c setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga di tingkat

petani-pengumpul-pemilik UPG 72

22. Rasio π/c setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga di tingkat

pabrik garam 73

23. Total rasio π/c setiap kualitas pada setiap saluran tataniaga di

Desa Lembung 75

DAFTAR GAMBAR

1. Perkembangan harga garam tingkat petambak Tahun 2005-2011 8 2. Bagan proses pembuatan garam evaporasi kadal NaCl Tinggi 11 3. Proses terjadinya marjin dan nilai marjin tataniaga 20

4. Kerangka pemikiran operasional 23

5. Saluran Tataniaga Garam Desa Lembung (Gabungan) 49 6. Saluran tataniaga dengan petani-pengumpul sebagai titik awal

awal saluran tataniaga 51

7. Saluran tataniaga dengan petani sebagai titik awal saluran

tataniaga 51

8. Saluran tataniaga dengan petani-pengumpul-pemilik UPG sebagai

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17 000 pulau dan tersebar di seluruh perairannya. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sekitar 95 181 km (Mukhtar 2009). Kondisi perairan Indonesia yang melimpah dari sisi sumber daya alam menyimpan banyak potensi yang diharapkan mampu menjadi modal pembangunan nasional. Salah satu komoditi yang sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani adalah komoditi garam. Bahan baku pembuatan garam yang sangat melimpah serta wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan intensitas penyinaran tinggi, panjang garis pantai, serta musim kemarau yang cukup lama sangat mendukung dalam pengembangan lahan penggaraman.

Garam merupakan komoditi strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Garam sebagai produk yang diproduksi dari lahan tambak merupakan salah satu komoditi yang selalu dibutuhkan manusia sejalan dengan kebutuhan manusia terhadap makanan. Sejak dulu pengusahaan garam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengaruh iklim, khususnya panjangnya musim kemarau. Kebutuhan manusia terhadap garam tidak dapat digantikan. Garam diperlukan oleh tubuh manusia sebagai mineral esensial yang harus dipenuhi secara seimbang serta tidak dapat disubtitusi. Selain itu, garam juga sangat diperlukan sebagai bahan tambahan pangan yaitu sebagai penyedap makanan. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), setiap orang mengonsumsi lebih kurang empat kg garam per tahun dalam bentuk aneka pangan. Diperkirakan kebutuhan garam akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan industri Chlor alkali Plant (CAP), serta industri lainnya yang membutuhkan garam.

2

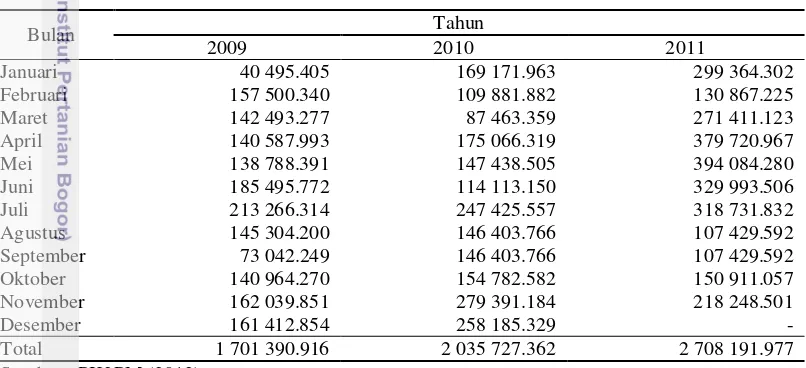

Berdasarkan Tabel 1 mengenai perkembangan impor garam indonesia per bulan pada tahun 2009–2011 menunjukkan perkembangan impor garam untuk memenuhi kebutuhan domestik semakin meningkat. Pada tahun 2009–2010 impor garam terjadi hampir merata sepanjang tahun. Keadaan tersebut diakibatkan oleh adanya anomali iklim yang hampir terjadi sepanjang tahun yaitu terjadinya kemarau basah sehingga iklim pada tahun tersebut tidak dapat diramalkan. Anamoli iklim tersebut membuat para petani garam enggan memproduksi garam, karena dikhawatirkan akan menyebabkan gagal panen. Namun menurut PK2PM (2012) pada tahun 2011, cuaca mendukung untuk peningkatan produksi garam akan tetapi impor garam masih terjadi ketika panen di sentra garam nasional (Maret–Agustus). Kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh oknum-oknum pabrik garam yang menimbun garam impor dan saat panen raya tiba garam yang ditimbun tersebut akan dilempar ke pasar. Kegiatan tersebut akan menjatuhkan harga garam rakyat dan juga berakibat petani tidak dapat menutupi biaya operasionalnya.

Tabel 1 Perkembangan impor garam Indonesia menurut bulan (dalam kg)

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari 40 495.405 169 171.963 299 364.302

Februari 157 500.340 109 881.882 130 867.225

Maret 142 493.277 87 463.359 271 411.123

April 140 587.993 175 066.319 379 720.967

Mei 138 788.391 147 438.505 394 084.280

Juni 185 495.772 114 113.150 329 993.506

Juli 213 266.314 247 425.557 318 731.832

Agustus 145 304.200 146 403.766 107 429.592

September 73 042.249 146 403.766 107 429.592

Oktober 140 964.270 154 782.582 150 911.057

November 162 039.851 279 391.184 218 248.501

Desember 161 412.854 258 185.329 -

Total 1 701 390.916 2 035 727.362 2 708 191.977 Sumber : PK2PM (2012)

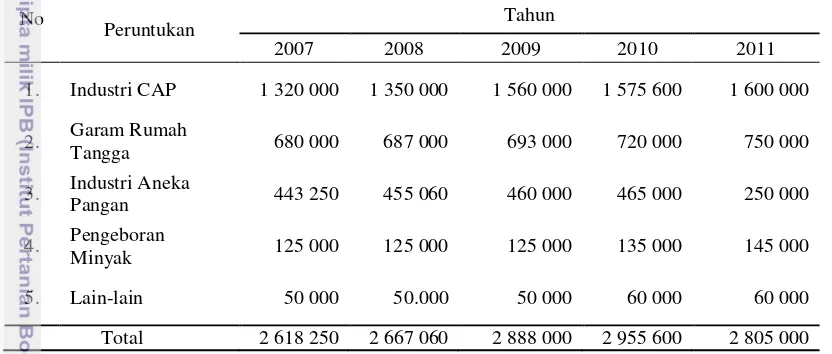

Komposisi kebutuhan garam impor nasional terbesar adalah pemenuhan industri CAP yang sebagian besar digunakan untuk pembuatan bahan baku plastik dari PVC, soda kostik dan turunan Chlor sebagai bahan pemutih, industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Pada tahun 2010, garam yang dibutuhkan oleh berbagai industri khususnya CAP meningkat sebesar 10 persen. Kelompok industri inilah yang membutuhkan garam impor dalam jangka waktu yang tidak akan lama akan mencapai 10 juta per tahun (Kementerian Perindustrian, 2012). Dari Tabel 2, kebutuhan garam untuk industri CAP pada tahun 2009 sekitar 55 persen dari kebutuhan garam total nasional. Kebutuhan garam untuk industri CAP rata-rata mempunyai standart minimum yang cukup tinggi. Hingga saat ini kebutuhan untuk industri CAP masih dipenuhi dari impor karena membutuhkan kualitas yang baik, yang kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh produksi garam lokal.

3 harga garam petani menjadi lebih murah. Tren proporsi impor garam antara garam industri dan garam konsumsi cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2006, garam impor masih sekitar 8 persen untuk konsumsi dan 92 persen untuk industri, sementara pada tahun 2010, terjadi peningkatan mencapai 45 persen untuk konsumsi dan 55 persen untuk industri. Pada tahun 2011, terjadi penurunan proporsi menjadi 35 persen atau sebesar 923 756 ton untuk konsumsi serta sisanya sebesar 1 691 444 ton untuk industri (KKP, 2013). Garam lokal masih mampu diserap untuk sebagian kebutuhan konsumsi sedangkan kekurangannya masih dipenuhi dengan garam impor.

Tabel 2 Kebutuhan garam nasional tahun 2007–2011 No

Peruntukan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. Industri CAP 1 320 000 1 350 000 1 560 000 1 575 600 1 600 000

2. Garam Rumah

Tangga 680 000 687 000 693 000 720 000 750 000

3. Industri Aneka

Pangan 443 250 455 060 460 000 465 000 250 000

4. Pengeboran

Minyak 125 000 125 000 125 000 135 000 145 000

5. Lain-lain 50 000 50.000 50 000 60 000 60 000

Total 2 618 250 2 667 060 2 888 000 2 955 600 2 805 000 Sumber : Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Saat ini produksi garam nasional dapat dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara industri penghasil garam seperti Australia. Berdasarkan U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries (2009) dalam Alim (2012) Indonesia termasuk kedalam 11 negara penghasil garam terbesar di dunia, dimana Indonesia menempati urutan ke 11. Hal ini disebabkan karena negara-negara industri garam seperti Australia memiliki luas lahan pengusahaan garam yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, serta pada negara industri tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung sistem agribisnis garam di negaranya. Selama ini Australia merupakan salah satu negara yang mengekspor garam dengan volume terbesar ke Indonesia. Sementara selama ini kegiatan produksi garam di Indonesia dilakukan oleh petani garam dan PT. Garam sebagai satu-satunya BUMN yang memproduksi garam. Perusahaan yang berlokasi di Madura tersebut menguasai lahan garam sekitar 5 130 hektar dengan produksi pada tahun 2009 mencapai 319 000 ton atau sebesar 30 persen dari produksi garam nasional. Secara nasional luas lahan yang diusahakan untuk memproduksi garam adalah seluas 34 731 hektar dan baru seluas 20 089 hektar yang produktif dengan 74.16 persen lahan tersebut diusahakan oleh petani garam, dengan kapasitas produksi garam nasional rata-rata pertahun pada musim normal sekitar 1.2 juta ton (Ihsannudin, 2012).

4

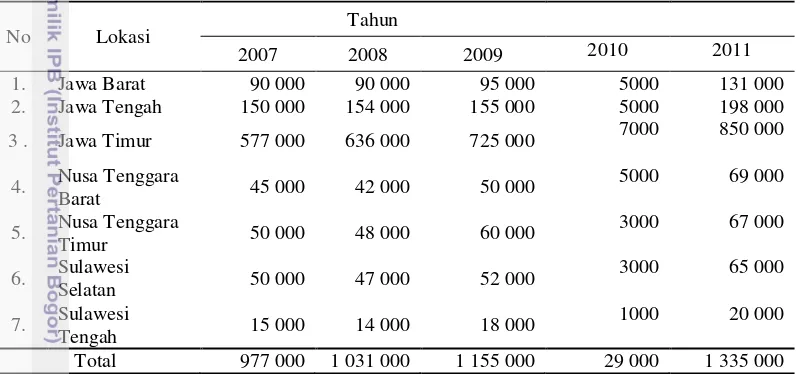

Sampang, dan Sumenep), Jawa Barat (Indramayu dan Cirebon), Jawa Tengah (Pati dan Rembang), Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pada Tabel 3 produksi garam Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi paling besar terhadap produksi garam nasional. Produksi garam Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 725 000 ton atau dengan kata lain produksi total nasional hampir sebagian besar disumbang oleh produksi garam Jawa Timur sebesar 62.77 persen. Provinsi dengan produksi garam terbesar kedua adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah produksi garam pada tahun 2009 sebesar 155 000 ton atau sebesar 13.41 persen produksi total nasional. Secara umum sentra produksi garam terbesar di Indonesia hanya terpusat pada Pulau Jawa dan Madura.

Tabel 3 Produksi garam nasional berdasarkan provinsi tahun 2007–2011

No Lokasi Tahun Sumber : Kemenperin, 2009dan 2012

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa Desa Lembung, Kecamatan Galis merupakan salah satu desa yang ditunjuk sebagai salah satu daerah penyangga produksi garam khususnya di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan garam merupakan sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat Kecataman Galis dan mempunyai peranan dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan. Sedangkan berdasarkan Tabel 4 menunjukkan luas lahan total tambak rakyat di Kabupaten Pamekasan sebesar 888.70 hektar dengan luas lahan terbesar terdapat pada Kecamatan Galis yaitu sebesar 500.70 hektar.

Tabel 4 Luas lahan tambak garam rakyat Kabupaten Pamekasan

No Kecamatan Luas Tambak Garam Rakyat (Ha)

1. Pademawu 353.00

2. Galis 500.70

3. Tlanakan 35.00

Total 888.70

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan (2011)

5 panen disana berada pada kualitas rendah atau masih perlu dilakukan proses lebih lanjut seperti pencucian dan pemberian yodium untuk garam konsumsi. Berdasarkan survey awal lokasi menyatakan bahwa para petani garam lebih menyukai meningkatkan kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Amaliya (2007) yang menyatakan alasan peningkatan kuantitas dibandingkan kualitas oleh petani didasarkan pada metode yang digunakan dalam proses produksi garam. Sebagian besar petani garam rakyat menggunakan metode Maduris karena metode ini lebih mudah digunakan dan membutuhkan waktu yang relatif singkat (15 hari) dengan jumlah produksi garam rata-rata sebesar 150 ton per hektar per tahun. Sementara apabila menggunakan metode portugis membutuhkan waktu yang lama (30 hari) dan jumlah rata-rata produksi sebesar 65 ton per hektar per tahun. Kualitas garam yang dihasilkan menggunakan metode portugis jauh lebih bagus dari pada garam yang dihasilkan metode maduris.

Adanya ketidaksesuaian dalam menerapkan harga dasar garam diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan petani lebih mementingkan kuantitas. Pelaksanaan kebijakan harga dasar garam yang ditetapkan oleh pemerintah yang relatif tidak terealisasi di tingkat petani. Harga dasar garam yang pada awalnya didasarkan pada keinginan pemerintah untuk melindungi produsen garam menjadi kurang bermanfaat dikarenakan belum sepenuhnya didapatkan oleh petambak garam. Kecenderungan yang ada harga jual garam di tingkat petambak selalu di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan di atas sejalan dengan Widiarto (2012) yang menyatakan selama ini distribusi dan pemasaran garam kurang efisien. Lahan garam berada di pinggir pantai yang lokasinya terpencil dengan akses terbatas menjadi salah satu penyebab rendahnya harga yang diterima petambak garam, jauh lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Rendahnya harga di tingkat petani garam akan menurunkan daya tarik bagi produsen garam dalam memproduksi garam yang berkualitas sehingga ketergantungan Indonesia pada garam impor akan semakin tinggi. Ketergantungan pada garam impor, khususnya untuk keperluan garam konsumsi, sangat tidak mendukung ketahanan nasional karena garam adalah komoditi strategis yang secara terus-menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

6

Perumusan Masalah

Pulau Madura sejak dahulu dikenal sebagai pulau garam. Bahkan hingga saat ini Madura masih dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia. Pada saat ini madura menghasilkan sekitar 800 000 ton garam per tahun atau sekitar 80 persen kebutuhan garam konsumsi di Indonesia. Hal ini wajar karena asal muasal pembuatan garam pembuatan garam di Indonesia berasal dari Desa Pinggirpapas, Kabupaten Sumenep yang menyebar luas ke daerah penghasil garam di Pulau Jawa. Bahkan ada beberapa daerah seperti Benowo (Surabaya) apabila musim garam tiba, tenaga kerja pembuat garam semuanya berasal dari Desa Pinggirpapas (Syafii, 2006).

Produksi garam di Pulau Madura di sumbang dari beberapa kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang serta saat ini Kabupaten Bangkalan telah membuka beberapa hektar lahan tambak garam untuk meningkatkan produksi garam di Pulau Madura. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan merupakan sentra garam terbesar kedua setelah Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan memiliki luas kawasan tambak garam yang mencapai 2 095.50 hektar. Namun dalam pengelolaannya lahan tambak yang benar-benar dikelola hanya sebesar 1 868.70 hektar, dengan rincian lahan PT. Garam dan perusahaan swasta sebesar 980 hektar, sedangkan 887.70 hektar merupakan lahan tambak garam rakyat. Tabel 5 Produksi garam Kabupaten Pamekasan tiap Kecamatamn dalam ton tahun

2006–2011

Kecamatan Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Galis 50 070 35 049 55 0000 55 077 132 35 000 Pademawu 35 300 24 710 38 000 38 830 93 24 450

Tlanakan 3 500 2 450 3 000 3 850 - 2 000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan 2013

Berdasarkan Tabel 5 tahun 2006 total produksi 100 ton/hektar dengan produksi garam 100 persen (musim kemarau normal). Produksi garam Kabupaten Pamekasan dari tahun 2007–2009 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010 total produksi garam rakyat di Kabupaten Pamekasan sebesar 225 ton. Hal ini dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Pamekasan sehingga produksi garam mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2011 – 2012, produksi garam mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) oleh KKP. Pelaksanaan PUGAR dilaksanakan pada tahun 2011 sejak berpindahnya pengelolaan garam nasional dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pada tahun 2012 Indonesia mengalami swasembada garam konsumsi.

Berdasarkan studi lapang pendahuluan yang dilakukan pada stakeholder

7 garam rakyat terbesar di Kabupetan Pamekasan dengan produksi rata-rata tahun normal 50 – 55 ribu ton/tahun (Disperindag 2011).

Besarnya potensi produksi garam yang dapat dikembangkan di Desa Lembung, tidak langsung memberikan tingkat kesejahteraan yang baik pada petani garam di desa tersebut. Banyak terdapat petani garam yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh banyak permasalahan yang melingkupi penggaraman naional. Salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam bidang penggaraman adalah permasalahan pada sistem tataniaga garam di Desa Lembung. Selama ini petani garam di Desa Lembung menyalurkan hasil panennya kepada pedagang pengumpul yang umumnya sebagai kepanjangan tangan pabrik garam. Pedagang pengumpul dengan pabrik garam melakukan kerja sama dalam penetapan harga pembelian garam rakyat sehingga petani tidak mempunyai alternatif lain untuk dapat menyalurkan hasil produksinya. Kondisi tersebut mengakibatkan petani garam memiliki posisi tawar yang lemah. Petani sebagai produsen umumnya hanya bertindak sebagai penerima harga. Pada akhirnya menyebabkan petani menerima harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga dasar yang ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut berakibat pada adanya kesenjangan harga dan marjin tataniaga yang cukup besar.

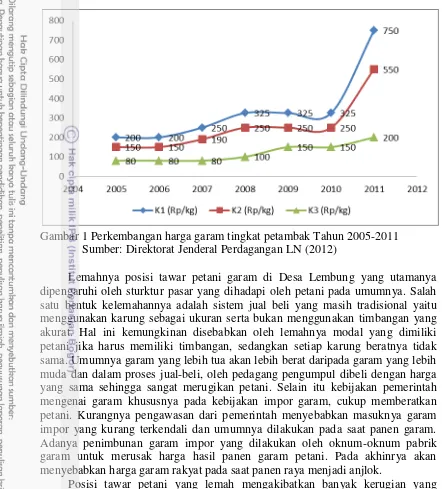

Aligori (2013) menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan telah menetapkan harga dasar garam. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya didapatkan oleh petambak garam. Kondisi di lapangan, petani selalu menerima harga beli dari pedagang pengumpul di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga pasar yang banyak diterima oleh petani tahun 2004–2010 dibawah Rp200/kg untuk kualitas dua (KII) (Gambar 1). Setelah adanya kebijakan harga dasar pun pada tahun 2011, harga dasar garam masih dibawah Rp300/kg. Harga di tingkat petani tersebut sangat jauh berbeda dengan harga yang diterima oleh konsumen.

Menurut Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) mengungkapkan jajarannya telah melakukan survei tahun 2012 pada beberapa garam konsumsi di supermarket, dan menunjukkan bahwa harga garam di retail rata-rata sebesar Rp3 000/500 gram atau Rp6 000/kg. Harga garam konsumsi di tingkat1 konsumen yang tinggi memberikan selisih yang cukup jauh dengan harga yang diterima petani. Harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp700 untuk KP1. Dirjen KP3K mengatakan bahwa penentuan harga dasar pembelian garam di tingkat petani yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp750 untuk KP1 masih menguntungkan bagi industri garam konsumsi, namun dalam hal ini semakin menyulitkan petani karena hampir sebagian besar garam petani dihargai sebsar Rp350/kg untuk KP1.

1

8

Gambar 1 Perkembangan harga garam tingkat petambak Tahun 2005-2011 Sumber: Direktorat Jenderal Perdagangan LN (2012)

Lemahnya posisi tawar petani garam di Desa Lembung yang utamanya dipengaruhi oleh sturktur pasar yang dihadapi oleh petani pada umumnya. Salah satu bentuk kelemahannya adalah sistem jual beli yang masih tradisional yaitu menggunakan karung sebagai ukuran serta bukan menggunakan timbangan yang akurat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya modal yang dimiliki petani jika harus memiliki timbangan, sedangkan setiap karung beratnya tidak sama. Umumnya garam yang lebih tua akan lebih berat daripada garam yang lebih muda dan dalam proses jual-beli, oleh pedagang pengumpul dibeli dengan harga yang sama sehingga sangat merugikan petani. Selain itu kebijakan pemerintah mengenai garam khususnya pada kebijakan impor garam, cukup memberatkan petani. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan masuknya garam impor yang kurang terkendali dan umumnya dilakukan pada saat panen garam. Adanya penimbunan garam impor yang dilakukan oleh oknum-oknum pabrik garam untuk merusak harga hasil panen garam petani. Pada akhinrya akan menyebabkan harga garam rakyat pada saat panen raya menjadi anjlok.

Posisi tawar petani yang lemah mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh para petani garam di Desa Lembung. Salah satunya adalah petani dirugikan oleh kepentingan pedagang pengumpul yang lebih dulu mengetahui informasi pasar khususnya harga. Adanya kerja sama antar pedagang pengumpul yang membeli garam petani dan kesenjangan yang lebar antara harga di tingkat petani dan konsumen akhir. Kesenjangan tersebut tercermin dengan tingginya nilai marjin dan farmer’s share yang kecil. Hal tersebut mengindikasikan belum tercapainya efisiensi dalam tataniaga garam rakyat di Desa Lembung. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penilitian ini adalah:

9 2 Bagaimana efisiensi tataniaga garam rakyat pada setiap saluran tataniaga di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pemekasan dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan peneltian ini adalah:

1 Menganalisis saluran tataniaga, fungsi, struktur dan perilaku pasar oleh lembaga-lembaga tataniaga pada komoditi garam rakyat di Desa Galis. 2 Menganalisis efisiensi saluran tataniaga garam rakyat pada setiap saluran

tataniaga di Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak seperti:

1 Para pengambil kebijakan (decision maker) dalam hal ini pemerintah sebagai perumus kebijakan tataniaga garam rakyat agar tidak merugikan salah satu pihak.

2 Petani dan lembaga tataniaga sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan sistem tataniaga garam rakyat yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Ruang Lingkup Penelitian

10

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum Garam

Garam adalah benda padat putih dengan rasa asin yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Klorida (>80 persen) serta senyawa Magnesium Klorida, Magnesium Sulfat dan Kalsium Klorida. Garam mempunyai karakteristik higroskopis ataau mudah menyerap air, bulky sendity

(tingkat kepadatan) sebesar 0.8–0.9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010 C. Sumber garam umumnya berasal dari alam diantaranya dari air laut, air danau asin,

deposit dalam tanah, tambang garam, dan sumber air dalam tanah (Burhanuddin 2001). Bahan baku pembuatan garam di Indonesia sebagian besar

berasal dari air laut melalui proses penguapan pada meja-meja garam oleh petani. Berdasarkan kegunaannya garam dibedakan menjadi dua jenis yaitu garam konsumsi dan garam industri. Sedangkan berdasarkan pihak yang memproduksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu garam yang diproduksi oleh swasta dan garam rakyat yang diproduksi oleh petani garam. Terdapat beberapa metode dalam pembuatan garam di di Indonesia antara lain adalah metode portugis, metode maduris, dan metode campuran yang kesemuanya mengandalkan tenaga matahari mengingat cara ini dinilai masih tepat untuk digunakan oleh para petani garam di Indonesia (Sudarsono 2003). Adapun metode-metode dalam pembuatan garam yaitu:

1 Metode Portugis atau PT. Garam (Persero)

Metode ini dapat dilaksanakan apabila penyediaan air (volume dan konsentrasinya) memadai dan iklim (musim kemarau) pada daerah tersebut cukup panjang (diatas lima bulan) serta relatif tidak ada gangguan hujan. Pada metode ini, garam yang dihasilkan kualitasnya pada umumnya sangat baik.

2 Metode Maduris

Metode ini dilaksanakan apabila penyediaan air (volume dan konsentrasinya) kurang memadai dan iklim (musim kemarau) pada daerah tersebut relatif pendek (kurang dari lima bulan) serta sering ada gangguan hujan. Pada metode ini, garam yang dihasilkan kualitasnya pada umumnya kurang baik.

3 Metode Campuran atau Tussen

11

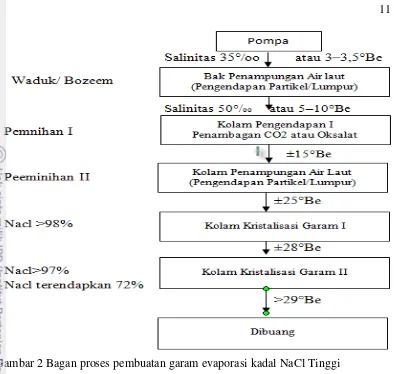

Gambar 2 Bagan proses pembuatan garam evaporasi kadal NaCl Tinggi Sumber : Purbani (2001)

Bila terjadi kristalisasi komponen garam tersebut diatur pada tempat-tempat yang berlainan secara berturut-turut maka dapatlah diusahakan terpisahnya komponen garam yang relatif lebih murni. Proses kristalisasi demikian disebut kristalisasi bertingkat. Untuk mendapatkan hasil garam Natrium Klorida yang kemurniannya tinggi harus ditempuh cara kristalisasi bertingkat, yang menurut kelakuan air laut, tempat kristalisasi garam (disebut meja garam) harus mengkristalkan air pekat dari 25°Be menjadi 29°Be, sehingga pengotoran oleh gips dan garam-garam magnesium dalam garam yang dihasilkan dapat dihindari/dikurangi.

Kajian Mengenai Analisis Efisiensi Sistem Tataniaga

12

ditemukan pada komoditi pertanian relatif besar sehingga diperlukan untuk melakukan analisis efisiensi tataniaga bagi komoditi pertanian lainnya. Hal tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar rakyatnya bekerja di sektor pertanian. Tingginya tingkat permintaan komoditi pertanian sebagai dampak pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pemasok komoditi tersebut. Penelitian mengenai tataniaga juga dapat dilakukan untuk merekomendasikan saluran tataniaga yang efisien. Beberapa penelitian yang menguji efisiensi pada komoditi dan wilayah yang berbeda.

Kajian Mengenai Lembaga, Fungsi dan Saluran Tataniaga

Kelembagaan tataniaga merupakan individu, kelompok bisnis atau organisasi bisnis yang berperan dalam suatu saluran produk pertanian tertentu. Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar berperan dalam sistem tataniaga dengan melakukan fungsi-fungsi tataniaga. Penelitian Harahap (2011) menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam sistem tataniaga ikan gurame di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor yaitu petani pembenihan ikan, pedagang pengumpul, petani pembesaran ikan, pedagang pengecer, konsumen, dan konsumen antara. Masing-masing sistem tataniaga komoditi tertentu memiliki lembaga tataniaga yang khas, seperti pada penelitian Harahap terdapat lembaga tataniaga petani pembesaran ikan gurame yang khas pada sistem tataniaga gurame. Hasil tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian Mahayana (2012) mengenai tataniaga rumput laut di Desa Kutuh dan Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam tataniaga rumput laut di Kecamatan Kuta Selatan antara lain petani, pedagang pengumpul, agen perantara dan eksportir.

Lembaga-lembaga tataniaga dalam sistem tataniaga melakukan fungsi yang khusus untuk memperlancar proses penyaluran komoditi mulai dari petani hingga ke konsumen akhir. Fungsi tataniaga adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tataniaga untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Funsgi-fungsi tataniaga secara umum yang dilakukan oleh lembaga tataniaga yaitu fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Hal tersebut ditunjukkan dalam penelitian Riswandi (2013) yang masing-masing lembaga tataniaga berperan dalam sistem tataniaga tomat di Desa Gekbong melakukan fungsi tataniaga yang berbeda. Secara umum fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga dalam sistem tataniaga tomat adalah fungsi penjualan, pengangkutan, pembiayaan, penanggunan risiko, informasi pasar, sortasi, pengemasan, dan penyimpanan.

13 tergantung dari lembaga-lembaga tataniaga yang teribat dalam sistem tataniaga suatu komoditi.

Penelitian yang dilakukan Riswandi (2013) menunjukkan terdapat empat saluran tataniaga tomat di Desa Gekbrong. Saluran pertama dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer Cianjur sampai ke konsumen Cianjur. Saluran tataniaga kedua dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pedagang besar luar Cianjur, pedagang pengecer luar Cianjur hingga ke konsumen luar Cianjur. Saluran tataniaga ketiga terdapat petani, pedagang pengecer Cianjur, Konsumen Cianjur. Saluran tataniaga keempat dimulai dari petani, koperasi, supermarket hingga ke konsumen luar Cianjur. Hutzi (2009) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pendapatan Usahatani dan Saluran Pemasaran Teh Perkebunan Rakyat (Studi Kasus: Perkebunan Teh Rakyat, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat). Hasil penelitiannya mengenai saluran pemasaran teh di Kecamatan Sukanagara terbagi menjadi tiga saluran pemasaran yaitu : Saluran Pemasaran I. Petani – Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) – pabrik pengolahan. Saluran Pemasaran II. Petani – pabrik pengolahan. Saluran Pemasaran III. Petani – pedagang pengumpul (tengkulak) – pabrik pengolahan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa saluran untuk komoditi pertanian yang berbeda dapat menghasilkan saluran tataniaga yang berbeda pula. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pada saluran tataniaga yang berbeda dapat meningkatkan atau menurunkan marjin tataniaga serta bagian yang diterima oleh petani (farmer’s share). Panjangnya saluran tataniaga belum dapat memastikan apakah saluran tataniaga tersebut efisien. Selain itu, panjangnya saluran tataniaga suatu komoditi dapat berimplikasi diperlukannya lembaga-lembaga yang khusus melakukan fungsi tataniaga pada komoditi tersebut sehingga akan meningkatkan biaya tataniaga yang diperlukan untuk menangani komoditi tersebut. Dengan kata lain, saluran yang panjang belum tentu menunjukkan bahwa saluran tataniaga tersebut tidak efisien. Diperlukan analisis dari beberapa indikator untuk melihat efisiensi tataniaga suatu komoditi yaitu marjin tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan dan biaya.

Kajian Mengenai Struktur Pasar

14

monopsoni karena didasarkan pada jumlah pedagang pengumpul yang umumnya sedikit bankan ada yang hanya satu lembaga pedagang pengumpul.

Penelitian Mahayana (2012) menunjukkan bahwa Struktur pasar yang dihadapi oleh pelaku tataniaga rumput laut di Kecamatan Kuta Selatan yaitu di tingkat petani baik yang tergabung melalui kelompok tani ataupun individu cenderung menghadapi struktur pasar bersaing. Pada tingkat pedagang pengumpul dan agen perantara cenderung menghadapi pasar tidak bersaing dilihat dari sisi pedagang pengumpul sebagai penjual atau pembeli. Sementara itu pihak eksportir cenderung menghadapi struktur pasar bersaing dilihat dari sisi eksportir sebagai penjual karena adanya persaingan antar eksportir yang cukup ketat. Jika dilihat dari sisi eksportir sebagai pembeli maka struktur pasar yang dihadapi cenderung struktur pasar tidak bersaing.

Penelitian Fikri (2013) tentang sistem tataniaga tomat di Desa Tugumukti, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa struktur pasar yang dihadapi oleh petani cenderung pada struktur pasar monopsoni karena petani menghadapi kesulitan dalam menjual tomat kepada pedagang, dengan pedagang merupakan pihak yang sangat dominan dalam menentukan harga tomat. Struktur pasar yang dihadapi lembaga tataniaga seperti pedagang besar, pedagang kecil dan pedagang pengecer cenderung mengarah pada pada pasar oligopoli karena jumlah penjual lebih sedikit dari pembeli, di mana penjual memiliki peran yang dominan dalam penentuan harga tomat. Dengan demikian untuk meningkatkan efisiensi operasional, diperlukan pengawasan usaha untuk menjadikan struktur pasar reatif ke arah persaingan sempurna.

Kajian Mengenai Marjin Tataniaga, Farmer’s Share, dan Rasio Keuntungan terhadap Biaya

Marjin tataniaga merupakan salah satu pengukuran efisiensi operasional seperti farmer’s share dan rasio keuntungan dan biaya yang mengukur perbedaan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen akhir pada saluran tataniga tertentu. Marjin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya dapat digunakan sebagai indikator efisiensi khususnya efisiensi operasional suatu saluran tataniaga, seperti yang akan ditunjukkan oleh penelitian terdahulu.

15 juga berdasarkan pada variabel penelitian kualitatifnya. Penelitian kualitatif juga akan menggambarkan bagaimana suatu saluran tersebut efisien dengan melihat berbagai variabel-variabel penelitian tataniaga yaitu dalam hal lembaga, fungsi dan struktur pasar yang berlaku pada saluran tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori Tataniaga

Pemasaran merupakan salah satu proses yang mutlak melibatkan adanya pasar, yang diartikan sebagai lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli guna mengadakan pertukaran barang. Pasar pada awalnya didefiniskan sebagai lokasi yang terjadi suatu pertukaran antara penjual dan pembeli. Namun saat ini pengertian pasar sebagai lokasi dirasa tidak sesuai lagi. Hal ini dikarenakan telah berkembangnya teknologi informasi (internet, dan lainnya) yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Menurut Kohlsdan Uhl (1985) mendefinisikan pasar sebagai sebuah arena untuk mengatur dan memfasilitasi aktifitas bisnis serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi mengenai: produk apa yang dihasilkan, berapa banyak diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan bagaimana produk didistribusikan.

Tataniaga merupakan rangkaian tahapan fungsi yang dibutuhkan untuk mengubah atau membentuk input atau produk mulai dari titik produsen sampai konsumen akhir (Dahl dan Hammond, 1977).

Kohls dan Uhl (1985) menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis sistem tataniaga yaitu:

1 Pendekatan Fungsi (The Fungsional Approach)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui fungsi tataniaga yang dijalankan oleh pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (penyimpanan, transportasi, dan pengolahan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, resiko, pembiayaan, dan informasi pasar)

2 Pendekatan Kelembagaan (The Institual Approach)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui berbagai macam lembaga atau pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Pelaku-pelaku ini adalah pedagang perantara (merchant middleman) yang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang spekulatif, agen, manufaktur, dan organisasi lainnya yang terlibat.

3 Pendekatan Sistem (The Behavior System Approach)

16

Konsep Saluran Tataniaga

Saluran tataniaga merupakan suatu alur distribusi suatu komoditi dalam sistem tataniaga suatu komoditi yang di dalamnya umumnya terdapat lebih dari satu lembaga-lembaga tataniaga. Sedangkan saluran pemasaran merupakan rangkaian lembaga-lembaga tataniaga yang dilalui barang dalam penyalurannya dari produsen ke konsumen. Pada umumnya suatu komoditi memiliki saluran-saluran tataniaga yang berbeda dengan komoditi lain. Bahkan pada satu komoditi ditemukan memiliki beberapa saluran tataniaga, hal tersebut tergantung pada konsidi suatu daerah. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih saluran tataniaga (Limbong dan Sitorus 1987) yaitu:

1 Pertimbangan pasar yang meliputi konsumen sasaran akhir mencakup pembeli potensial, kosentrasi pasar secara geografis, volume pesanan dan kebiasaan pembeli.

2 Pertimbangan barang yang meliputi nilai barang per unit, besar dan berat barang, tingkat kerusakan, sifat teknis barang, dan apakah barang tersebut untuk memenuhi pesanan atau pasar.

3 Pertimbangan internal perusahaan yang meliputi sumber permodalan, kemampuan dan pengalaman penjualan.

4 Pertimbangan terhadap lembaga perantara, yang meliputi pelayanan lembaga perantara, kesesuaian lembaga perantara dengan kebijaksanaan produsen dan pertimbangan biaya.

Menurut Hanafiah dan Saefudin (1983) menjelaskan panjang pendeknya saluran pemasaran tergantung pada:

1 Jarak antara produsen dan konsumen

Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen makin panjang saluran pemasaran yang terjadi.

2 Skala produksi

Semakin kecil skala produksi, saluran yang terjadi cenderung panjang karena memerlukan pedagang perantara dalam penyalurannya.

3 Cepat tidaknya produk rusak

Produk yang mudah rusak menghendaki saluran pemasaran yang pendek, karena harus segera diterima konsumen.

4 Posisi keuangan pengusaha

Pedagang yang posisi keuangannya kuat cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dan memperpendek saluran pemasaran.

Fungsi Tataniaga dan Lembaga Tataniaga

17 1 Fungsi pertukaran merupakan kegiatan yang berfokus pada perpindahan hak milik barang atau jasa yang dipasarkan. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan.

2 Fungsi Fisik merupakan kegiatan yang secara langsung berhunbungan dengan barang atau jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, waktu dan bentuk. Fungsi fisik dibagi menjadi fungsi pengangkutan dan fungsi pengolahan.

3 Fungsi fasilitas merupakan semua tindakan yang bertujuan memperlancar atau memfasilitasi kegiatan yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi pembiayaan, fungsi penanganan risiko, fungsi standarisasi, dan grading serta fungsi informasi pasar.

Konsep Struktur Pasar

Struktur pasar adalah dimensi yang menjelaskan sistem pengambilan keputusan oleh pengusaha dalam perusahaan maupun industri, jumlah perusahaan dalam suatu pasar, konsentrasi perusahaan, jenis-jenis dan diferensiasi produk serta syarat syarat masuk pasar. Struktur pasar harus dapat diketahui oleh produsen dan konsumen. Terdapat tiga hal yang perlu diketahui agar produsen dan konsumen dapat melakukan sistem tataniaga yang efisien, yaitu: (1) kepadatan pasar dan jumlah produsen, (2) sistem keluar masuk barang yang terjadi di pasar, dan diferensiasi produk (Limbong dan Sitorus, 1987).

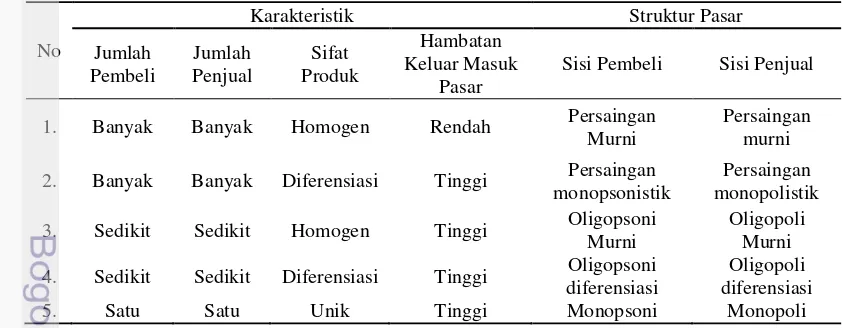

Menurut Dahl dan Hammond (1977), terdapat 4 faktor yang menentukan, kondisi atau keadaan produk, syarat keluar masuk pasar serta informasi pasar yang dimiliki oleh pelaku pasar. Karakteristik masing-masing struktur pasar dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Karakteristik struktur pasar berdasarkan sudut penjual dan sudut pembeli No

1. Banyak Banyak Homogen Rendah Persaingan Murni

Persaingan murni

2. Banyak Banyak Diferensiasi Tinggi Persaingan monopsonistik

Persaingan monopolistik

3. Sedikit Sedikit Homogen Tinggi Oligopsoni Murni

Oligopoli Murni

4. Sedikit Sedikit Diferensiasi Tinggi Oligopsoni diferensiasi

Oligopoli diferensiasi 5. Satu Satu Unik Tinggi Monopsoni Monopoli Sumber : Dahl dan Hammond, (1977)

18

bertindak sebagai penerima harga (price taker). Informasi yang dimiliki oleh masing-masing penjual dan petani mengenai kondisi pasar relatif sempurna.

Pasar persaingan monopolistik terdapat banyak penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan perdagangan pada berbagai macam harga dan bukan atas satu harga pasar. Produk yang dijual terdiferensiasi atau produk dapat dibedakan menurut kualitas. Adanya perbedaan harga tersebut disebabkan oleh tindakan penjual yang dapat melakukan penwaran berbeda kepada para pembeli yang berada pada segmen yang berbeda menggunakan merek, periklanan, dan personal selling.

Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang sangat peka akan strategi pemasaran dan penetapan harga perusahaan lainnya. Produk yang diperdagangkan pada pasar oligopoli adalah homogen. Sedikitnya jumlah penjual diakibatkan adanya hambatan yang tinggi untuk memasuki industri. Hambatan yang dialami oleh penjual yang ingin memasuki industri antara lain paten, kebutuhan modal yang tinggi, lokasi yang langka, dan informasi yang sifatnya perorangan. Sedangkan pasar yang terdiri dari beberapa pembeli disebut pasar oligopsoni.

Pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual produk yang terdiferensiasi disebut sebagai pasar oligopoli terdiferensiasi. Sedangkan pasar oligopsoni terdiferensiasi merupakan pasar dengan beberapa pembeli yang membeli produk terdiferensiasi.

Struktur pasar monopoli merupakan pasar dengan penjual tunggal yang memperdagangkan suatu produk yang unik, serta penjual tersebut mempunyai kemampuan mengintervensi penawaran produk tersebut sehingga penjual pasar monopoli dapat menetapkan harga atau bertindak sebagai price maker serta penjual monopoli memiliki mekanisme yang dapat menghambat penjual baru potensial. Sedangkan dari sisi pembeli disebut pasar monopsoni yang terdiri dari seorang pembeli suatu produk. Struktur pasar menjelaskan perilaku penjual dan pembeli yang terlibat (market conduct) yang selanjutnya akan menunjukkan keragaan dari perilaku pasar (market performance) yang ada di dalam sistem tataniaga tersebut.

Perilaku Pasar

Menurut Dahl and Hammond (1977) perilaku pasar adalah pola tingkah laku dari lembaga pemasaran yang menyesuaikan dengan struktur pasar yang lembaga tersebut melakukan kegiatan pembelian dan penjualan, penentuan harga dan kerjasama antara lembaga pemsaran. Perilaku pasar juga merupakan suatu strategi produksi dan komsumsi yang diaplikasikan oleh para lembaga tataniaga pada struktur pasar tertentu yang mencakup kegiatan penjualan, pembelian, penentuan harga, kerjasama antar lembaga tataniaga serta sistem pembayaran.

19 mempelajari tentang perilaku perusahaan mengenai mudah tidaknya mendapatkan informasi; dan (4) System for adapting to internal and external change, sistem adaptif menerangkan bagaimana perilaku perusahaan dalam beradaptasi pada suatu sistem tataniaga agar dapat bertahan di pasar.

Keragaan Pasar

Keragaan pasar menunjukkan akibat keadaan struktur dan perilaku pasar dalam kenyataan sehari-hari yang ditunjukkan dengan harga, biaya, volume, produksi yang akhirnya memberikan penilaian baik atau tidaknya suatu sistem tataniaga (Dahl dan Hammond 1977).

Analisis terhadap keragaan pasar dapat digambarkan melalui analisis marjin tataniaga, perkembangan harga dan penyebaran korelasi harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, elastisitas transmisi dan integrasi pasar. Konsep Efisiensi Tataniaga

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan efisiensi dalam tataniaga dapat diukur melalui dua cara, yaitu efisiensi harga dan efisiensi operasional. Efisiensi sistem tataniaga dapat digambarkan dengan adanya integrasi vertikal dan horizontal yang kuat serta tercipta biaya pembagian yang adil diantara penambahan nilai dari kegiatan produktif masing-masing lembaga tataniaga. Menurut Dahl dan Hammond (1977), efisiensi operasional menggambarkan biaya minimum yang dapat dicapai dalam pelaksanaan fungsi dasar tataniaga, yaitu pengumpulan, transportasi, penyimpanan dan pengolahan, distribusi, dan aktivitas fisik, serta fasilitas.

Tataniaga yang efisien adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu sistem tataniaga. Sistem tersebut dapat memberikan suatu kepuasan pada lembaga tataniaga yang terlibat sesuai biaya yang dikeluarkan. Sistem tataniaga tersebut digambarkan dalam suatu saluran tataniaga atau distribusi. Pada umumnya suatu sistem tataniaga menjadi efisien jika struktur pasarnya berbentuk persaingan sempurna. Namun sruktur pasar persaingan sempurna murni hanya terdapat dalam teori sehingga yang masih dimungkinkan untuk tercapai efisiensi adalah struktur pasar persaingan monopolistik. Menurut Kohls dan Uhls (2002), salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi operasional adalah dengan penerapan teknologi baru termasuk subtitusi modal kerja. Pendekatan efisiensi harga adalah melalui analisis tingkat keterpaduan pasar, sedangkan pendekatan efisiensi operasional melalui marjin tataniaga, farmer’s share dan biaya tataniaga.

Marjin Tataniaga

Konsep marjin tataniaga menggambarkan perbedaan harga antara yang diterima petani dengan konsumen akhir. Marjin tataniaga dapat juga didefinisikan sebagai nilai tambah yang diberikan oleh lembaga-lembaga tataniaga dari tingkat produsen hingga konsumen akhir karena dalam penyaluran produk pertanian dari produsen hingga konsumen akhir membutuhkan biaya yang akan menyebabkan adanya perbedaan harga pada masing-masing lembaga tataniagasehingga semakin banyak lembaga tataniaga yang terlibat dalam suatu sistem pemasaran suatu komoditi maka akan meningkatkan perbedaan harga tersebut.

20

oleh masing-masing lembaga tataniaga yang terlibat dalam suatu saluran sistem tataniaga atau saluran tataniaga. Pada umumnya biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang digunakan untuk meningkatkan suatu nilai tambah pada komoditi untuk meningkatkan harga jualnya. Sedangkan keuntungan adalah pengurangan marjin tataniaga dengan biaya-biaya tataniaga yang dikeluarkan pada setiap lembaga tataniaga.

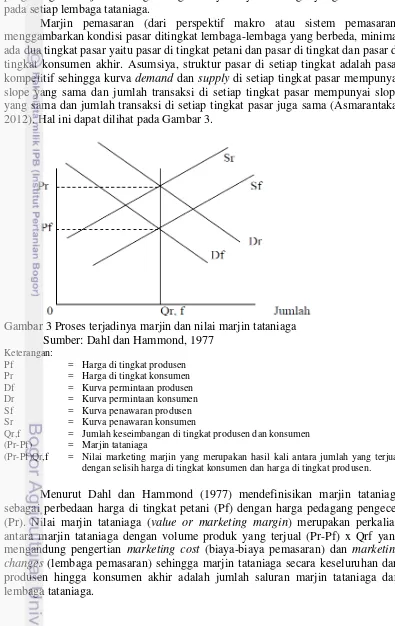

Marjin pemasaran (dari perspektif makro atau sistem pemasaran) menggambarkan kondisi pasar ditingkat lembaga-lembaga yang berbeda, minimal ada dua tingkat pasar yaitu pasar di tingkat petani dan pasar di tingkat dan pasar di tingkat konsumen akhir. Asumsiya, struktur pasar di setiap tingkat adalah pasar kompetitif sehingga kurva demand dan supply di setiap tingkat pasar mempunyai slope yang sama dan jumlah transaksi di setiap tingkat pasar mempunyai slope yang sama dan jumlah transaksi di setiap tingkat pasar juga sama (Asmarantaka, 2012). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Proses terjadinya marjin dan nilai marjin tataniaga Sumber: Dahl dan Hammond, 1977

Keterangan:

Pf = Harga di tingkat produsen Pr = Harga di tingkat konsumen Df = Kurva permintaan produsen Dr = Kurva permintaan konsumen Sf = Kurva penawaran produsen Sr = Kurva penawaran konsumen

Qr,f = Jumlah keseimbangan di tingkat produsen dan konsumen (Pr-Pf) = Marjin tataniaga

(Pr-Pf)Qr,f = Nilai marketing marjin yang merupakan hasil kali antara jumlah yang terjual dengan selisih harga di tingkat konsumen dan harga di tingkat produsen.

21 Farmer’s Share

Farmer’s share merupakan suatu ukuran yang sering dipakai sebagai penentu tingkat efisiensi suatu saluran tataniaga. Farmer’s share merupakan perbedaan antara harga yang diterima di tingkat retail untuk produk pangan dan serat dengan marjin pemasaran. Ini merupakan porsi dari nilai yang dibayar konsumen akhir yang diterima oleh petani, dalam bentuk persentase (%).

Menurut Kohls dan Uhls (2002), farmer’s share dapat dipengaruhi oleh tingkat pengolahan, keawetan produk, ukuran produk, jumlah produk, dan biaya transportasi. Nilai farmer’s share ditentukan oleh besarnya rasio harga yang diterima produsen (Pf) dan harga yang dibayarkan oleh konsumen (Pr). Secara matematik dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

Keterangan: Fs = Farmer’s share Pf = Harga di tingkat petani Pr = Harga di tingkat konsumen

Pada umumnya saluran tataniaga yang kurang efisien mempunyai marjin dan biaya yang lebih besar dibandingkan saluran tataniaga lainnya. Adanya biaya tataniaga yang besar pada salah satu lembaga tataniaga akan menyebabkan semakin lebarnya perbedaan harga yang diterima petani dengan yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Saluran tataniaga yang efisien umumnya mempunyai marjin serta biaya tataniaga yang rendah yang sebaliknya juga akan meningkatkan nilai nilai yang akan didapatkan oleh petani atau farmer’s share.

Rasio Keuntungan dan Biaya

Selain tingkat marjin dan farmer’s share, tingkat efisiensi tataniaga juga dapat diukur dengan menghitung besarnya perbandingan keuntungan terhadap biaya tataniaga. Rasio keuntungan dan biaya tataniaga mendefinisikan besarnya keuntungan yang diterima atas biaya tataniaga yang dikeluarkan. Dengan demikian semakin meratanya penyebaran rasio keuntungan dan biaya, maka dari segi operasional sistem tataniaga semakin efisien (Limbong dan Sitorus, 1987).

Kerangka Pemikiran Operasional

Penelitian ini awalnya berdasarkan pada fakta bahwa selama manusia membuthkan pangan maka kebutuhan garam baik garam konsumsi maupun garam industri semakin dibutuhkan. Garam merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia seperti diperlukan sebagai penyedap rasa dan juga sebagai mineral esensial yang sangat dibutuhkan tubuh sehingga kebutuhan garam tidak dapat disubtitusi dan pada akhirnya meningkat positif sejalan dengan meningkat beriringan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian nasional.

22

melingkupi sistem agribisnis garam di desa tersebut yang merupakan cerminan dari permasalahan garam secara nasional. Salah satunya adalah permasalahan tataniaga yang meliputi penjualan, distribusi, harga jual rendah, adanya marjin tataniaga yang besar dan menyebar secara tidak merata serta tidak adil. Fakta-fakta merupakan alasan mengapa perlu dilakukan analisis efisiensi tataniaga garam rakyat untuk dapat menganalisis kondisi sistem tataniaga garam rakyat di desa tersebut. Pada akhirnya dapat memberikan alternatif bagi petani dalam menentukan alternatif saluran tataniaga yang memberikan keuntungan paling besar.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab efisiensi sistem tataniaga garam rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan variabel penelitian kualitatif dan variabel penelitian kuantitatif. Variabel penelitian kuantitatif didasarkan pada indikator efisiensi secara operasional sistem tataniaga antara lain marjin tataniaga, farmer’s share dan rasio π/c. Variabel penelitian terdiri dari analisis mengenai analisis lembaga tataniaga, fungsi tataniaga, sturktur pasar dan saluran tataniaga. Masing-masing variabel penelitian tersebut baik yang kualitatif maupun kuantitatif dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dapat mengkarakterisasi atau menggambarkan variabel penelitian utama tersebut.

23 Efisiensi Operasional Sistem Tataniaga Garam

Marjin Tataniaga

Farmer Share

Permasalahan Tataniaga Adanya perbedaan harga yang

cukup signifikan pada komoditas garam rakyat

Sistem Pengukuran garam yang kurang menguntungkan petani

Posisi tawar petani rendah

Pendapatan petani (farmer’s share) menurun karena

perbedaan harga (marjin) yang tinggi

Harga jual Harga Beli

Biaya Total Revenue

Struktur Pasar

Karakteristik Pasar

Perilaku Lembaga Rasio Π/C

Lembaga Tataniaga

Fungsi Tataniaga

Pihak yang terlibat

Aktivitas lembaga

Rekomendasi Saluran Tataniaga Garam

Rakyat Efisien

Saluran Tataniaga

24

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai efisiensi sistem tataniaga garam rakyat. Data primer dikumpulkan dari wawacara petani responden, pedagang pengumpul, pabrik, pengecer dan konsumen akhir. Data Sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan hasil penelitian.

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di wilayah Pamekasan yaitu Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan karena daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi garam rakyat terbesar di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Desa Lembung merupakan daerah yang ditargetkan oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Pamekasan untuk dijadikan sebagai kawasan minapolitan khususnya swasembada garam konsumsi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus–Februari 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melalui pembagian daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah di siapkan dengan teknik wawancara langsung dari petani hingga ke konsumen akhir. Pertanyaan yang diajukan kepada responden berupa pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup yang diajukan berupa pertanyaan yang telah disediakan jawabannya sedangkan pertanyaan terbuka berupa pertanyaan yang tidak disediakan jawaban.

Data sekunder dikumpulkan dari beberapa sumber seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Perpustakaan LSI IPB, serta literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang terkait dengan judul penelitian. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pendukung data primer serta sekaligus sebagai rujukan khusus pada beberapa hal untuk melengkapi data primer.

Metode Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

25 penelitian ini yaitu petani serta lembaga-lembaga tataniaga dalam sistem tataniaga garam rakyat. Wawancara secara langsung tersebut dipandu dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang sebelumnya telah disiapkan. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara adalah deskripsi petani serta data penjualan garam di tingkat petani pada musim garam, Bulan Agustus–Februari 2014. Selain data di tingkat petani, metode wawancara juga digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi, kegiatan pembelian serta kegiatan penjualan yang dilakukan masing-masing lembaga pada periode yang sama. Data yang didapatkan tersebut digunakan untuk menghitung marjin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan dan biaya. Data primer yang dikumpulkan melalui pengamatan (observasi) adalah informasi mengenai fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh petani dan lembaga tataniaga untuk mengetahui lembaga, fungsi, saluran dan struktur pasar pada tataniaga garam rakyat di Desa Lembung.

Penentuan responden petani dilakukan secara purposive dengan mendatangi gudang-gudang garam petani yang didampingi oleh aparatur Desa Lembung. Responden petani yang digunakan sebagai sampel adalah sejumlah 45 orang petani garam Desa Lembung. Responden tersebut terdiri dari sebanyak 40 orang petani murni, 4 orang bertindak sebagai petani sekaligus pedagang pengumpul dan 1 orang lainnya merupakan petani yang merangkap beberapa peran yaitu sebagai pedagang pengumpul dan pabrik garam. Jumlah tersebut dianggap telah representatif untuk dapat mewakili keragaman saluran tataniaga garam rakyat yang terdapat di Desa Lembung. Sementara itu, penentuan responden pedagang dilakukan menggunakan metode snowball sampling, dengan informasi responden pedagang diperoleh dari informasi yang didapatkan pada responden sebelumnya yaitu petani garam yang mamasok garam rakyat. Metode ini terus digunakan untuk menelusuri saluran tataniaga garam rakyat dari petani hingga ke konsumen akhir. Jumlah responden lembaga tataniaga yang diwawancarai sebanyak dua orang pedagang pengumpul, empat orang petani-pengumpul dan satu orang petani-petani-pengumpul pemilik UPG, dua pabrik garam, empat agen serta lima orang pedagang pengecer.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Proses analisis data kualitatif menggambarkan secara deskriptif yang terdiri dari saluran tataniaga, fungsi-fungsi tataniaga serta struktur dan perilaku pasar. Data mengenai fungsi, lembaga, saluran serta struktur pasar yang didapatkan diidentifikasi dan disajikan dalam bentuk perbandingan deskriptif untuk masing-masing saluran tataniaga garam rakyat. Analisis data kuantitatif dipergunakan untuk menganalisis besaran marjin tataniaga, farmers’s share dan rasio keuntungan biaya. Alat analisis data kuantitatif yang digunakan berupa kalkulator, program komputer microsoft Excel serta sistem tabulasi data. Data kuantitatif yang telah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan analisis.

Analisis Saluran Tataniaga