PENGARUH PEMBERIAN PUPUK K DENGAN BERBAGAI

DOSIS TERHADAP PERTUMBUHAN AWAL BIBIT SAGU DI

PERSEMAIAN DENGAN SISTEM POLIBAG

IKA ANDRIANI

A24080034

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

IKA ANDRIANI. Pengaruh Pemberian Pupuk K dengan Berbagai Dosis ter-hadap Pertumbuhan Awal Bibit Sagu di Persemaian dengan Sistem Polibag. (dibimbing oleh M.H. BINTORO DJOEFRIE).

Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan kalium terhadap pertumbuhan dan perkembangan bibit sagu (Metroxylon sp). Percobaan dilakukan di perkebunan milik PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau pada bulan Februari - Juni 2012.

Percobaan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak dengan satu faktor yaitu dosis pupuk kalium. Pupuk yang digunakan adalah pupuk KCl, yang terdiri atas 6 perlakuan, yaitu 0, 1.24, 2.49, 3.73, 4,98, dan 6.22 g K/polibag. Penggunaan pupuk K dikombinasikan dengan pupuk dasar N dan P dengan dosis masing-masing adalah 6 g N/polibag dan 3 g P/polibag.

Bibit sagu ditanam di bawah naungan paranet 70 %, sebelum penanaman eksplan dibersihkan dari jaringan mati, kemudian dipangkas sekitar 30 cm di atas banir. Bibit direndam dalam larutan Dithane M-45 selama 10 menit dan dikering-anginkan. Bibit ditanam dalam polibag berisi tanah gambut yang telah dicampur dolomit dengan dosis 40 g/polibag, dan di sekitar bibit diberikan Furadan 3 G. Aplikasi pemupukan dilakukan sehari setelah penanaman.

Pemupukan kalium yang diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap peubah yang diamati antara lain panjang daun pangkasan, panjang dan lebar anak daun pangkasan, panjang daun 1, panjang dan lebar anak daun 1, persentase hidup bibit, persentase pemekaran, panjang petiol, jumlah anak daun 1 dan jumlah daun. Pembentukan akar pada bibit yang belum optimal menyebabkan terham-batnya penyerapan hara kalium yang diberikan. Pemupukan kalium tidak berpe-ngaruh terhadap pertumbuhan bibit sagu juga disebabkan oleh faktor lingkungan dan media tanah gambut. Sifat tanah gambut yang masam, KTK tinggi dan keje-nuhan basa yang rendah menyebabkan sulitnya penyerapan unsur hara.

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK K DENGAN BERBAGAI

DOSIS TERHADAP PERTUMBUHAN AWAL BIBIT SAGU DI

PERSEMAIAN DENGAN SISTEM POLIBAG

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

IKA ANDRIANI

A24080034

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

Judul

: PENGARUH PEMBERIAN PUPUK K DENGAN

BERBAGAI DOSIS TERHADAP PERTUMBUHAN

AWAL BIBIT SAGU DI PERSEMAIAN DENGAN

SISTEM POLIBAG

Nama

: IKA ANDRIANI

NIM

: A24080034

Menyetujui, Pembimbing

Prof. Dr. Ir. H. M. H. Bintoro Djoefrie, M. Agr NIP. 19480108 197403 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc.Agr NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 18 Oktober 1989. Penulis merupakan anak keempat dari Bapak Sofyan (Alm) dan Ibu Erlina.

Tahun 2002 penulis lulus dari SDN 13 Panampuang, Bukittinggi. Tahun 2005 penulis menyelesaikan studi di MTsN Panampuang, Bukittinggi. Penulis melanjutkan studi di SMAN 1 Ampek Angkek, Bukittinggi dan lulus pada tahun 2008. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian melalui jalur USMI dari 2008-2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan percobaan “Pengaruh Pem -berian Pupuk K dengan Berbagai Dosis terhadap Pertumbuhan Awal Bibit

Sagu di Persemaian dengan Sistem Polibag”. Percobaan bertujuan untuk

me-ngetahui efektivitas pemberian pupuk Kalium terhadap bibit sagu sehingga dapat diketahui dosis optimalnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memban-tu penulis dalam pelaksanaan kegiatan percobaan maupun dalam penulisan skrip-si, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. M. H. Bintoro Djoefrie, M. Agr. sebagai dosen pem-bimbing skripsi yang bersedia memberikan arahan dan pem-bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan skripsi. 2. Keluarga yaitu ibu, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan

doa buat penulis dalam pengerjaan skripsi.

3. Dosen penguji yaitu Dr. Ir. Eko Sulistyono, M.Si dan Dr. Ir. Suwarto M.Si yang telah memberikan saran terhadap perbaikan penulisan skripsi penulis. 4. PT. Sampoerna Agro yang telah memberi kesempatan kepada penulis

un-tuk melakukan penelitian dan keluarga besar PT. National Sago Prima, ter-utama Mas Fajar, Kak Warno, Mas Gia, Mas Andri, dan Pak Fahmi. 5. Rekan-rekan satu penelitian sagu yang turut membantu dalam kegiatan

pe-nelitian, yaitu Almagit Husni Hofsah, Hesti Yulianingrum, Fendry Ahmad, Rachmad Sumitro, dan M. Iqbal Nurulhaq.

6. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Tri Herdiyanti, Rusman Arif, Ulya Zulfa, A.A. Keswari K, Uswatun Khasanah, Ni Wayan Sindra J, Teh Shandra dan teman-teman satu bimbingan, yang selalu memberikan motivasi kepa-da penulis.

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama un-tuk kemajuan pengetahuan di bidang pertanian.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 2

Hipotesis ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Botani dan Karakteristik Morfologi ... 3

Syarat Tumbuh ... 4

Pembibitan ... 4

Pupuk Kalium ... 5

BAHAN DAN METODE ... 8

Tempat dan Waktu ... 8

Bahan dan Alat ... 8

Metode Penelitian ... 8

Pelaksanaan Penelitian ... 9

Pengamatan ... 9

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 11

Hasil ... 11

Pembahasan ... 27

KESIMPULAN DAN SARAN ... 32

Kesimpulan ... 32

Saran ... 32

DAFTAR PUSTAKA ... 33

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Persentase Hidup Bibit Sagu ... 14

2. Persentase Hidup Bibit Sagu (Transformasi)... 14

3. Persentase Pemekaran Daun ... 15

4. Persentase Pemekaran Daun (Transformasi)... 16

5. Rataan Panjang Daun Pangkasan ... 17

6. Rataan Panjang Anak Daun Pangkasan ... 18

7. Rataan Lebar Anak Daun Pangkasan ... 19

8. Rataan Panjang Daun 1 ... 20

9. Rataan Panjang Anak Daun 1 ... 21

10. Rataan Lebar Anak Daun 1 ... 22

11. Rataan Jumlah Daun ... 23

12. Rataan Panjang Petiol Daun 1... 24

13. Rataan Jumlah Anak Daun 1... 25

14. Bobot Basah dan Bobot Kering Bibit Sagu... 26

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Layout Percobaan... 37

2. Rekapitulasi Sidik Ragam... 38

3. Pertumbuhan Bibit Sagu pada10 MSA ... 41

4. Analisis Tanah Sebelum Pemupukan ... 42

5. Analisis Tanah Setelah Pemupukan... 43

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Kegiatan Pemeliharaan... ... 12

2. Bibit Tua ... 12

3. Bibit Muda ... 12

4. Bibit Membusuk ... 13

5. Bibit Terserang Jamur ... 13

6. Persentase Hidup Bibit Sagu ... 15

7. Persentase Pemekaran Daun Bibit Sagu... 16

8. Panjang Daun Pangkasan... 17

9. Panjang Anak Daun Pangkasan... 18

10.Lebar Anak Daun Pangkasan... 19

11.Panjang Daun 1... 20

12.Panjang Anak Daun 1... 21

13.Lebar Anak Daun 1... 22

14.Rata-Rata Jumlah Daun... 23

15.Panjang Petiol Daun 1... 24

16.Jumlah Anak Daun 1... 25

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat, baik yang berasal dari biji dan non biji. Karbohidrat yang berasal dari biji misalnya, padi, jagung, gandum, dan sor-ghum. Karbohidrat non biji dapat diambil dari tanaman seperti singkong, sagu, ubi jalar, sukun, dan talas. Kebutuhan karbohidrat masyarakat dunia yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan tanaman penghasil karbohidrat dari biji tidak lagi bisa menjadi satu-satunya penopang sumber pangan, sehingga diperlu-kan diversifikasi ke karbohidrat non biji.

Karbohidrat non biji memiliki keunggulan tersendiri baik dalam budidaya maupun pemanfaatannya bagi manusia. Sagu (Metroxylon sp) adalah salah satu tanaman pangan yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif. Sagu me-rupakan tanaman yang paling produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil karbohidrat lain. Sagu yang dikelola dengan baik dapat memproduksi 20-40 ton pati kering/ha/tahun (Bintoro et al., 2010).

Sagu belum dibudidayakan secara maksimal dan pada umumnya masih tradisional karena masih terbatasnya informasi mengenai teknik budidaya sagu, salah satunya dari aspek pembibitan. Pembibitan sagu dapat dilakukan secara ve-getatif dan generatif. Kedua metoda pembibitan ini memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda. Menurut Bintoro et al. (2010), pembibitan secara vegetatif diambil dari anakan sagu yang berasal dari pohon induk sagu yang produksi patinya gi, umumnya pembibitan dengan anakan memiliki tingkat keberhasilan lebih ting-gi dibanding pembibitan secara generatif. Dormansi benih yang lama menyebab-kan tingkat keberhasilan perkecambahan kecil.

bagi tanaman. Unsur hara yang diberikan dapat meningkatkan daya hidup, sehing-ga tanaman dapat berkembang dan berproduktivitas tinggi.

Kalium merupakan salah satu unsur hara esensial yaitu, unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat di-gantikan oleh unsur lain, sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam tanah, tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Kalium dalam tanaman berperan sebagai aktivator berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi foto-sintesis dan respirasi, serta enzim-enzim yang terlibat dalam foto-sintesis protein dan pati (Lakitan, 2001).

Pengaruh pemupukan kalium terhadap pertumbuhan awal bibit sagu belum diketahui, sehingga pengkajian tentang efektivitas pemupukan kalium menjadi penting untuk dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman sagu saat pembibitan.

Tujuan

Percobaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan mengetahui dosis pemupukan kalium yang optimal pada tanaman sagu saat fase pembibitan.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Karakteristik Morfologi

Sagu (Metroxylon sp) merupakan tanaman monokotil dari famili Palmae. Jenis-jenis sagu menurut Bintoro et al. (2010) yaitu :

a. Metroxylon sagus Rottb. (Sagu Molat) b. Metroxylon rumphii Mart (Sagu Tuni) c. Metroxylon silvester Mart (Sagu Ihur)

d. Metroxylon longispinum Mart (Sagu Makanaru) e. Metroxylon micracanthum Marti (Sagu Rotan)

Sagu hanya memiliki satu batang dan tidak bercabang karena hanya mem-punyai satu titik tumbuh. Batang sagu yang berbentuk silinder memiliki diameter 50-90 cm (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Batang sagu berperan sebagai tempat penyimpan pati, sehingga semakin berat dan panjang batang sagu semakin banyak pati yang terkandung didalamnya. Produktivitas pati sagu bervariasi tergantung pada jenis tanah. Menurut Jong et al. (2006), pati yang tersimpan pada batang sagu dapat mencapai sekitar 200 kg pati kering.

Sagu memiliki daun sirip menyerupai daun kelapa yang tumbuh pada pe-lepah (Haryanto dan Pangloli, 1992). Pohon sagu dewasa memiliki 18 pepe-lepah da-un dengan panjang 5-7 m dan setiap pelepah memiliki 50 pasang dada-un dengan panjang 60-180 cm dan lebar 5 cm (Flach, 1983).

Buah sagu terbentuk setelah terjadi pembuahan. Buah sagu memiliki ben-tuk yang bulat dan mengandung biji fertile. Waktu bunga muncul hingga fase pembentukan buah berlangsung selama 2 tahun (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Syarat Tumbuh

Sagu umumnya tumbuh baik di daerah 10° LU - 10° LS dengan ketinggian 0-700 m dpl (Bintoro, et al., 2010). Pertumbuhan optimum sagu terjadi pada ke-tinggian 400 m dpl kebawah (Bintoro et al., 2010). Lingkungan tumbuh yang baik untuk sagu adalah yang bergambut (Bintoro, 2008).

Tanaman sagu membutuhkan air yang cukup, namun penggenangan per-manen dapat mengganggu pertumbuhan sagu. Sagu tumbuh di daerah rawa yang berair tawar atau daerah rawa yang bergambut dan di daerah sepanjang aliran su-ngai, sekitar sumber air, atau di hutan rawa yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Pertumbuhan sagu yang paling baik adalah pada tanah liat kuning coklat atau hitam dengan kadar bahan organik tinggi. Menurut Bintoro (1999) sagu dapat tumbuh pada tanah vulkanik, latosol, andosol, podsolik merah kuning, alluvial, dan hidromorfik. Sagu mampu tumbuh pada lahan yang memiliki tingkat kema-saman tinggi.

Menurut Bintoro et al. (2010) lingkungan yang paling baik untuk per-tumbuhan sagu adalah daerah yang berlumpur, akar nafas tidak terendam, kaya mineral dan bahan organik. Pertumbuhan sagu juga dipengaruhi oleh adanya un-sur hara yang disuplai dari air tawar, terutama potasium, fosfat, kalsium, dan mag-nesium (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Pembibitan

masih hidup dan rata-rata bobot bibit 3-4 kg (Bintoro, 2008). Bobot bibit yang besar memiliki pertumbuhan yang lebih cepat (Bintoro et al., 2010). Anakan de-ngan banir berukuran besar memiliki kemapuan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding banir yang berukuran kecil (Flach, 1983)

Pembibitan dengan anakan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding pembibitan secara generatif. Kasi dan Sumaryono (2006), menyatakan bahwa perbanyakan dengan anakan menghasilkan tanaman yang lebih seragam. Menurut Usman (1996), penyediaan bibit sagu secara generatif dengan biji tingkat keberhasilan perkecambahannya kecil karena masa dormansi benih yang lama.

Kueh (1977) dalam (Flach, 1984) menyatakan bahwa penggunaan abut atau potongan bagian basal anakan lebih baik untuk perbanyakan vegetatif karena abut lebih kuat/tahan dan mudah dipisahkan dari tanaman induknya. Anakan yang akan diambil harus dipotong secara hati-hati agar tidak melukai induknya. Anakan dapat diambil pada pohon sagu yang telah dipanen untuk mencegah pelukaan pa-da induk saat pengambilan anakan (Flach, 1984).

Menurut Flach (1984), ada beberapa metode yang dapat meningkatkan pertumbuhan sagu yang disemai di polibag :

1. Anakan yang digunakan harus besar karena sumber makanannya berasal dari banir.

2. Daun-daun dipangkas kecuali daun tombak (calon daun baru) dan daun termuda.

3. Tanaman diletakkan dibawah naungan untuk menyesuaikan kondisi ling-kungan anakan saat di lapang dinaungi oleh induknya.

4. Pemisahan anakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi pelu-kaan pada induk ataupun anakan, karena dapat menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme.

Pupuk Kalium

Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+ (Gardner, 2008). Serap-an tSerap-anamSerap-an akSerap-an unsur K dipengaruhi oleh unsur K ySerap-ang tersedia bagi tSerap-anamSerap-an. Semakin besar jumlah K yang tersedia bagi tanaman maka jumlah kalium yang di-serap tanaman akan semakin besar pula. Kalium yang tersedia bagi tanaman jum-lahnya 1-2 % dari total K dalam tanah, yang terdiri atas K yang dapat dipertukar-kan dan ion K+ (Hardjowigeno, 2007).

Kalium yang segera tersedia bagi tanaman hanya berkisar 1-2 % dari jum-lah total unsur ini dalam tanah (Soepardi, 1983). Peranan utama kalium dalam ta-naman adalah sebagai aktivator berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi fotosintesis dan respirasi, serta enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis protein dan pati (Lakitan, 2001). Kalium juga berperan dalam mekanisme membuka dan menutupnya stomata, menjamin ketegaran tanaman, membuat tanaman lebih ta-han terhadap hama dan penyakit, dan merangsang pertumbuta-han akar (Soepardi, 1983).

Unsur K berfungsi sebagai media transportasi yang membawa hara-hara dari akar termasuk hara P ke daun dan mentranslokasi asimilat dari daun ke se-luruh jaringan tanaman (Taufiq, 2002). Kurangnya hara K dalam tanaman dapat menghambat proses transportasi dalam tanaman. Soepardi (1983) menyatakan sulit tersedianya sebagian besar kalium dalam tanah bagi tanaman karena terfiksa-si oleh mineral liat.

Menurut Hardjowigeno (2007), unsur K mudah bergerak (mobile) dalam tanaman sehingga gejala-gejala kekurangan K pada daun terutama terlihat pada daun tua, karena daun-daun muda yang masih tumbuh dengan aktif menyedot K dari daun-daun tua tersebut. Kekurangan kalium pada tanaman dapat menyebab-kan daun menjadi kuning, batang lemah, hasil tanaman berkurang, mengurangi re-sistensi terhadap penyakit dan penurunan kualitas buah (Leiwakabessy, 1998). Tanaman yang kekurangan kalium akumulasi karbohidratnya rendah karena foto-sintesis berjalan lambat.

hanya kehilangan sedikit air karena K meningkatkan potensial osmotik dan mem-punyai pengaruh positif terhadap penutupan stomata.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di perkebunan sagu PT. National Sago Prima, Se-lat Panjang, Riau, dari bulan Februari sampai Juni 2012. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah SEAMEO BIOTROP.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit sagu, media tanah gambut, larutan Fungisida Dithane M-45, Furadan 3 G dengan dosis 3 g/polibag, dolomit dengan dosis 40 g/polibag, pupuk KCl, Urea, dan TSP. Bibit sagu dengan kriteria ber-bentuk huruf L, bebas dari hama penyakit, memiliki pelepah dan pucuk yang masih hidup. Alat yang digunakan yaitu, polibag ukuran 35 cm x 30 cm, meter-an/penggaris, spidol/alat tulis, ember, timbangan analitik, oven, alat budidaya, pH meter, gunting, dan paranet 70 %.

Metode Penelitian

Metode pengambilan data dilakukan secara langsung dengan mengguna-kan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT).

Perlakuan yang digunakan adalah dosis pupuk dengan 6 taraf dan 4 ula-ngan, sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan diwakili o-leh 50 bibit dengan 24 tanaman contoh, sehingga diperoo-leh 1200 bibit dan 576 ta-naman contoh. Dosis pupuk K yang digunakan dalam percobaan adalah:

P0 : 0 g/polibag P3 : 3.73 g/polibag

P1 : 1.24 g/polibag P4 : 4.98 g/polibag

P2 : 2.49 g /polibag P5 : 6.22 g/polibag

Model linear aditif yang digunakan untuk percobaan ini adalah : Yij = + τ i + j + ij

= Nilai tengah umum

τi = Pengaruh perlakuan ke -i (P0, P1, P2, P3, P4, P5)

j = Pengaruh kelompok ke- j (1, 2, 3)

ij = Pengaruh galat percobaan perlakuan ke-i, kelompok ke-j

Percobaan diasumsikan memiliki pengaruh yang bersifat aditif, galat per-cobaan saling bebas, menyebar normal, dan ragam perper-cobaan homogen. Data hasil pengamatan dianalisis ragam, dan apabila hasil uji F berbeda nyata maka dilan-jutkan dengan uji lanjut DMRT pada taraf 5 %.

Pelaksanaan

Percobaan diawali dengan pemangkasan bibit 30 cm di atas banir. Bibit direndam dalam larutan fungisida Dithane M-45 dengan konsentrasi 2 g/l selama 10 menit dan dikeringanginkan selama 5 menit. Bibit ditanam di polibag yang su-dah diisi tanah yang telah dicampur dolomit dengan dosis 40 g/polibag dan pada media juga diaplikasikan pupuk dasar N dan P dengan dosis masing-masing 6 g N/polibag dan 3 g P/polibag, kemudian dilakukan pemupukan K. Pemberian Fu-radan 3 G dilakukan sebelum penanaman di sekitar bibit.

Percobaan menggunakan paranet 70 % agar tidak terlalu banyak cahaya matahari yang menyinari bibit, karena sinar matahari langsung yang mengenai bi-bit dapat menyebabkan pucuk bibi-bit mengering. Aplikasi pupuk dilaksanakan sete-lah penanaman. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiangan, penyi-raman, dan pengendalian hama penyakit.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap minggu sampai 10 MSA (Minggu Setelah Aplikasi) dengan peubah yang diamati yaitu:

1. Persentase hidup bibit, yaitu dengan membandingkan antara jumlah bibit yang hidup dengan jumlah bibit yang ditanam.

2. Panjang daun 1 yang diukur dari pangkal banir sampai ujung daun.

5. Panjang petiol daun 1, diukur mulai dari pangkal banir setelah daun mekar sempurna

6. Jumlah daun, dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan daun yang ada pada bibit baik daun pangkasan maupun daun baru.

7. Persentase pemekaran daun, dihitung berdasarkan total jumlah daun yang mekar sempurna baik daun pangkasan maupun daun 1.

8. Jumlah anak daun, dihitung dari total anak daun 1 yang telah mekar sem-purna.

9. Leaf life span, yaitu mengukur saat mekarnya daun tombak pada bibit yang ditanam sampai akhir fase hidupnya.

10.Bobot kering akar, petiol, dan rachis yang dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70 0C selama 48 jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kondisi Umum

Percobaan dilakukan di kebun milik PT. National Sago Prima, Selat Pan-jang, Riau yang dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2012. Kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan hampir dua bulan, dan kegiatan efektif un-tuk percobaan selama 3 bulan. Kegiatan persiapan percobaan cukup lama karena terkendala oleh sulitnya memperoleh alat dan bahan yang digunakan untuk perco-baan.

Kendala utama dalam kegiatan persiapan adalah dalam mendapatkan bibit karena sulitnya mencari pemborong yang bersedia melakukan pengambilan bibit langsung di lapang. Bibit ditanam menggunakan polibag berukuran 35 cm x 30 cm. Aplikasi pupuk dilakukan 1 hari setelah penanaman. Pupuk K diaplikasikan langsung pada media yang dikombinasikan dengan pupuk dasar N dan P dengan dosis masing-masing 6 g/polibag dan 3 g/polibag.

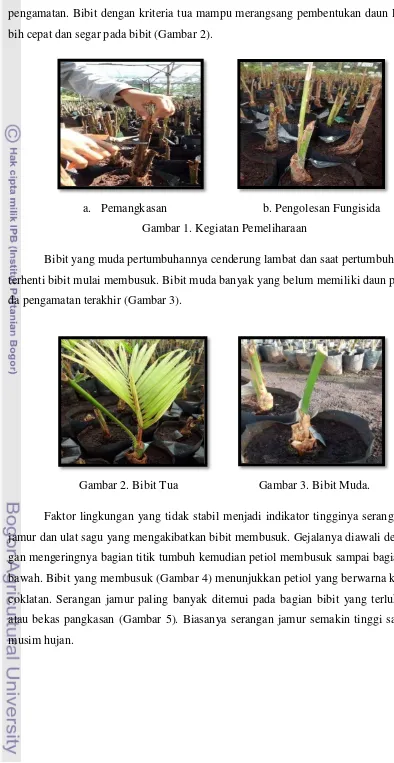

Kegiatan pemeliharaan antara lain penyiraman, pemangkasan bibit yang kering, pengolesan dithane, dan pengendalian gulma. Penyiraman dilakukan seca-ra intensif setiap pagi dengan menggunakan air gambut. Penyiseca-raman dilakukan manual sampai kapasitas lapang. Kelembaban di paranet dijaga dengan membasa-hi tanah di bagian luar polibag.

Bibit yang bagian petiolnya mulai mengering dan membusuk dipangkas untuk mencegah kematian bibit (Gambar 1a). Pemangkasan harus dilakukan se-cara hati-hati agar tidak melukai calon tunas baru. Pencegahan serangan jamur di-lakukan dengan pengolesan fungisida pada bagian luka pangkasan (Gambar 1b). Fungisida tersebut juga digunakan saat bibit terserang jamur, pengolesan dilaku-kan disekitar petiol.

pengamatan. Bibit dengan kriteria tua mampu merangsang pembentukan daun le-bih cepat dan segar pada bibit (Gambar 2).

a. Pemangkasan b. Pengolesan Fungisida Gambar 1. Kegiatan Pemeliharaan

Bibit yang muda pertumbuhannya cenderung lambat dan saat pertumbuhan terhenti bibit mulai membusuk. Bibit muda banyak yang belum memiliki daun pa-da pengamatan terakhir (Gambar 3).

Gambar 2. Bibit Tua Gambar 3. Bibit Muda.

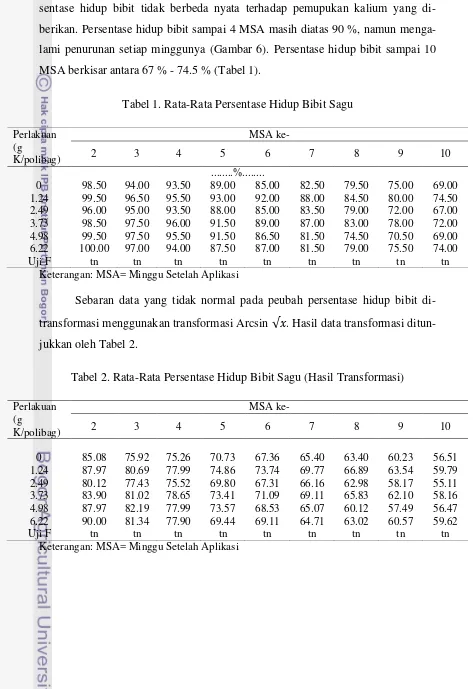

Gambar 4. Bibit membusuk Gambar 5. Bibitterserang jamur

Rekapitulasi Sidik Ragam

Hasil dari rekapitulasi sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kalium tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit sagu. Berdasarkan peubah yang diamati antara lain panjang daun pangkasan, panjang dan lebar anak daun pangkasan, panjang daun 1, panjang dan lebar anak daun 1, persentase hidup bibit, persentase pemekaran, panjang petiol, jumlah anak daun 1 dan jumlah daun, tidak terlihat ada pengaruh dari perlakuan pemupukan kalium yang diberikan.

Nilai koefisien keragaman masih tergolong normal bila berada dibawah 20 % (Gomez dan Gomez, 1995). Nilai Koefisien keragaman menunjukkan ketepatan pada percobaan yang dilakukan. Nilai koefisien keragaman yang tinggi menunjuk-kan adanya faktor lingkungan yang tidak bisa dikendalimenunjuk-kan. Peubah pengamatan yang diukur ketika bibit sudah memiliki daun yang mekar sempurna seperti per-sentase pemekaran daun, panjang anak daun 1, panjang petiol dan jumlah anak da-un 1 menda-unjukkan nilai koefisien keragaman diatas 20 %, disebabkan oleh waktu mekar daun yang tidak serentak.

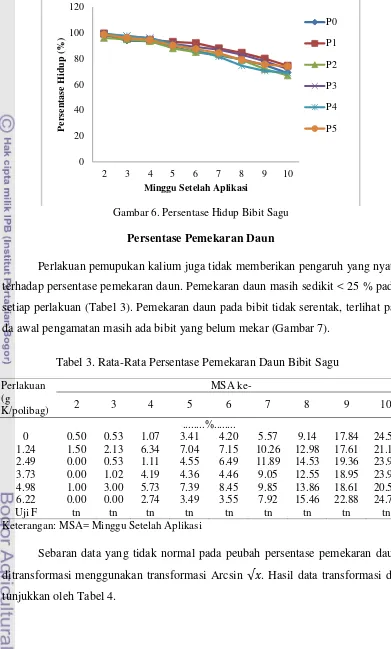

Persentase Hidup Bibit

Pengamatan yang dilakukan selama 10 minggu menunjukkan bahwa per-sentase hidup bibit tidak berbeda nyata terhadap pemupukan kalium yang di-berikan. Persentase hidup bibit sampai 4 MSA masih diatas 90 %, namun menga-lami penurunan setiap minggunya (Gambar 6). Persentase hidup bibit sampai 10 MSA berkisar antara 67 % - 74.5 % (Tabel 1).

Tabel 1. Rata-Rata Persentase Hidup Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Sebaran data yang tidak normal pada peubah persentase hidup bibit di-transformasi menggunakan di-transformasi Arcsin . Hasil data transformasi ditun-jukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Persentase Hidup Bibit Sagu (Hasil Transformasi)

Gambar 6. Persentase Hidup Bibit Sagu

Persentase Pemekaran Daun

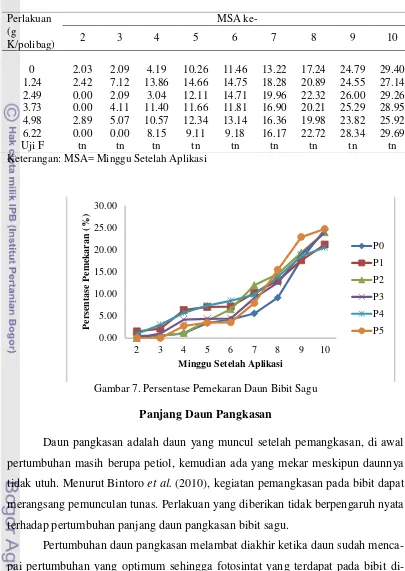

Perlakuan pemupukan kalium juga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase pemekaran daun. Pemekaran daun masih sedikit < 25 % pada setiap perlakuan (Tabel 3). Pemekaran daun pada bibit tidak serentak, terlihat pa-da awal pengamatan masih apa-da bibit yang belum mekar (Gambar 7).

Tabel 3. Rata-Rata Persentase Pemekaran Daun Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Tabel 4. Rata-Rata Persentase Pemekaran Daun Bibit Sagu (Hasil Transformasi)

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 7. Persentase Pemekaran Daun Bibit Sagu

Panjang Daun Pangkasan

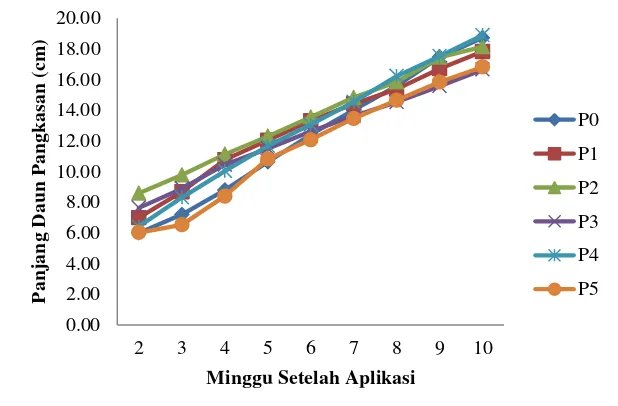

Daun pangkasan adalah daun yang muncul setelah pemangkasan, di awal pertumbuhan masih berupa petiol, kemudian ada yang mekar meskipun daunnya tidak utuh. Menurut Bintoro et al. (2010), kegiatan pemangkasan pada bibit dapat merangsang pemunculan tunas. Perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang daun pangkasan bibit sagu.

Pertumbuhan daun pangkasan melambat diakhir ketika daun sudah menca-pai pertumbuhan yang optimum sehingga fotosintat yang terdapat pada bibit di-fungsikan untuk menunjang pertumbuhan daun 1.

Gambar 8. Pertumbuhan Panjang Daun Pangkasan

Pertumbuhan daun pangkasan mengalami peningkatan setiap minggunya, namun tidak signifikan (Gambar 8). Rata-rata panjang daun pangkasan pada 10 MSA berkisar antara 16.64 cm – 18.88 cm (Tabel 5).

Tabel 5. Rata-Rata Panjang Daun Pangkasan Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

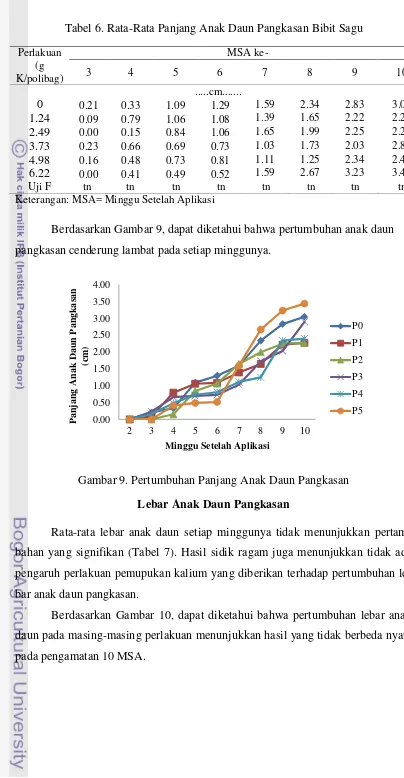

Panjang Anak Daun Pangkasan

Hasil uji sidik ragam menunjukkan pengaruh pupuk kalium tidak berbeda nyata terhadap panjang anak daun pangkasan. Pembentukan daun yang tidak se-rentak dapat menjadi pemicu kecilnya rata-rata panjang anak daun pangkasan. Le-bar anak daun berkisar antara 2.27 - 3.44 cm (Tabel 6).

Tabel 6. Rata-Rata Panjang Anak Daun Pangkasan Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Berdasarkan Gambar 9, dapat diketahui bahwa pertumbuhan anak daun pangkasan cenderung lambat pada setiap minggunya.

Gambar 9. Pertumbuhan Panjang Anak Daun Pangkasan

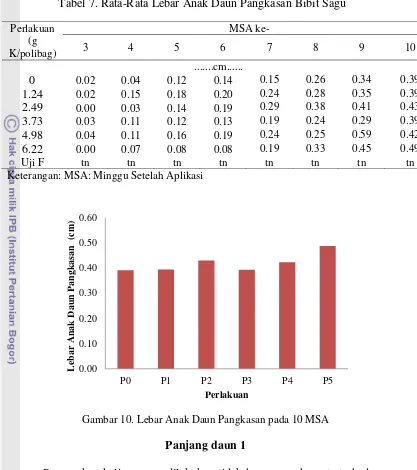

Lebar Anak Daun Pangkasan

Rata-rata lebar anak daun setiap minggunya tidak menunjukkan pertam-bahan yang signifikan (Tabel 7). Hasil sidik ragam juga menunjukkan tidak ada pengaruh perlakuan pemupukan kalium yang diberikan terhadap pertumbuhan le-bar anak daun pangkasan.

Berdasarkan Gambar 10, dapat diketahui bahwa pertumbuhan lebar anak daun pada masing-masing perlakuan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada pengamatan 10 MSA.

Tabel 7. Rata-Rata Lebar Anak Daun Pangkasan Bibit Sagu

Keterangan: MSA: Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 10. Lebar Anak Daun Pangkasan pada 10 MSA

Panjang daun 1

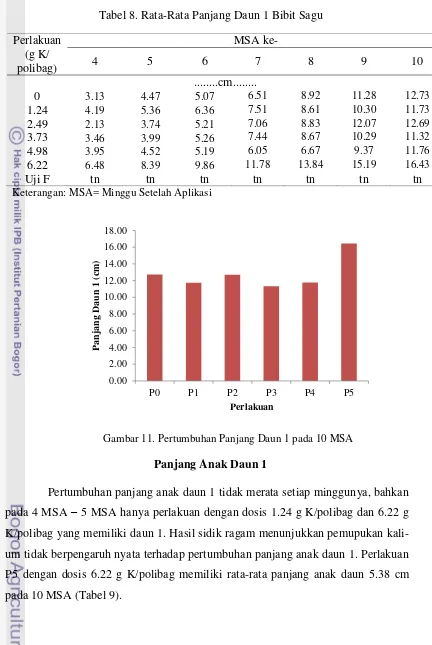

Pemupukan kalium yang dilakukan tidak berpengaruh nyata terhadap per-tumbuhan panjang daun 1. Daun 1 mulai muncul saat 4 MSA. Panjang daun 1 me-ningkat setiap minggunya, pada 10 MSA perlakuan dengan dosis 6.22 g K/polibag memiliki rata-rata panjang daun 16.43 cm (Tabel 8). Perlakuan pupuk kalium de-ngan berbagai dosis menunjukkan bahwa bibit tidak memiliki respon yang berbe-da nyata antar perlakuan (Gambar 11).

Tabel 8. Rata-Rata Panjang Daun 1 Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 11. Pertumbuhan Panjang Daun 1 pada 10 MSA

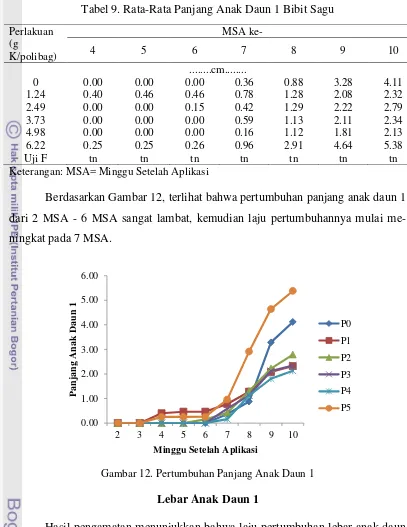

Panjang Anak Daun 1

Tabel 9. Rata-Rata Panjang Anak Daun 1 Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Berdasarkan Gambar 12, terlihat bahwa pertumbuhan panjang anak daun 1 dari 2 MSA - 6 MSA sangat lambat, kemudian laju pertumbuhannya mulai me-ningkat pada 7 MSA.

Gambar 12. Pertumbuhan Panjang Anak Daun 1

Lebar Anak Daun 1

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan lebar anak daun sangat lambat. Perlakuan yang diberikan juga tidak berpengaruh terhadap peubah lebar anak daun 1. Rata-rata lebar anak daun 1 kurang dari 1 cm (Tabel 10).

Tabel 10. Rata-Rata Lebar Anak Daun 1 Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 13. Pertumbuhan Lebar Anak Daun 1

Jumlah Daun

Jumlah daun dihitung dari total keseluruhan jumlah daun baik pangkasan maupun daun 1 atau daun 2 yang telah mekar sempurna. Daun 1 adalah daun yang muncul setelah daun pangkasan, sedangkan daun 2 adalah daun yang muncul se-telah daun 1. Daun kedua mulai mekar pada 9 MSA, namun jumlah daun 2 yang mekar sampai akhir pengamatan masih sangat sedikit.

Berdasarkan hasil sidik ragam pemupukan kalium yang diberikan juga ti-dak berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun. Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 14, dapat diketahui pemupukan kalium yang diberikan tidak menye-babkan peningkatan jumlah daun yang signifikan.

Tabel 11. Rata-Rata Jumlah Daun Pada Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 14. Rata-Rata Jumlah Daun

Panjang Petiol Daun 1

Tabel 12. Rata-Rata Panjang Petiol Daun 1 Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Pertumbuhan panjang petiol pada 10 MSA, menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antar perlakuan. Perlakuan dengan dosis 6.22 g K/polibag memiliki rata-rata panjang petiol 5.49 cm pada 10 MSA (Gambar 15).

Gambar 15. Panjang Petiol Daun 1 pada 10 MSA

Jumlah Anak Daun 1

Tabel 13. Rata-Rata Jumlah Anak Daun 1 Pada Bibit Sagu

Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 16. Rata-Rata Jumlah Anak Daun 1

Leaf Life Span

Leaf life span yaitu masa hidup daun 1 mulai dari saat mekarnya daun pa-da bibit yang ditanam sampai akhir fase hidupnya. Berpa-dasarkan pengamatan yang dilakukan, daun 1 mulai mekar pada saat 4 MSA, dan sampai akhir pengamatan be-lum ada tanda-tanda berakhirnya fase hidup daun 1 karena masih terlihat laju per-tumbuhannya, daun masih dalam kondisi segar dan kokoh.

Bobot Segar dan Bobot Kering

Pengamatan terhadap biomassa dilakukan dengan mengambil 1 bibit per- satuan percobaan. Bibit dipisahkan atas tiga bagian yaitu akar, petiol dan rachis. Biomassa dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 70 0C, selama 48 jam. Hasil sidik ragam menunjukkan bobot segar dan bobot kering juga tidak ber-beda nyata antar perlakuan.

Tabel 14. Bobot Segar dan Bobot Kering Bibit Sagu

Perlakuan (g K/polibag)

Bobot Segar Bobot Kering Rasio Tajuk-Keterangan: MSA= Minggu Setelah Aplikasi

Gambar 17. Bobot Kering Akar dan Tajuk

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa rasio tajuk-akar yang diper-oleh pada percobaan cukup besar. Perlakuan dengan dosis 1.24 g K/polibag me-miliki bobot kering tajuk 11.46 g, sedangkan bobot kering akarnya lebih kecil yaitu 0.38 g (Gambar 17). Rasio tajuk-akar yang tinggi artinya hara yang terdapat pada tanaman lebih difungsikan untuk pertumbuhan tajuk daripada akar.

Suhu dan Kelembaban

Pengamatan terhadap suhu dan kelembaban dilakukan setiap hari selama tiga bulan pada pagi (07.00) dan siang hari (14.00). Suhu yang diamati dalam paranet menunjukkan kondisi yang normal untuk pertumbuhan bibit yaitu diatas 25 0C. Berdasarkan 3 bulan persemaian terlihat bahwa pertumbuhan bibit terbaik terdapat

pada bulan April karena kelembabannya lebih tinggi dibanding bulan berikutnya, namun rata- rata kelembabannya masih rendah karena belum mencapai 90 % (Tabel 15).

Tabel 15. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban

Bulan Suhu Kelembaban

Pagi Siang Pagi Siang April 26.38 32.31 88.15 75.38

Mei 25.52 33.55 88.45 59.19 Juni 25.78 34.67 78.00 58.33

Pembahasan

Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya hidup ta-naman terutama saat di pembibitan. Perlakuan pemupukan kalium yang dilakukan pada persemaian dengan sistem polibag tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit sagu baik pada peubah daun pangkasan maupun daun 1.

Persentase hidup yang tinggi menunjukkan bahwa bibit memiliki ketahan-an dketahan-an adaptasi terhadap keadaketahan-an lingkungketahan-an. Tingkat kematiketahan-an bibit pada per-cobaan secara keseluruhan mencapai 30 %. Menurut Ibisate dan Abayon (2008), tingkat kematian bibit sagu di polibag berkisar antara 20 % dan 40 %. Perlakuan P1 dengan dosis 1.24 g K/polibag memiliki persentase hidup 74.50 % pada 10 MSA, sedangkan perlakuan dengan dosis 6.22 g K/polibag memiliki persentase hidup bibit yang tidak berbeda jauh dengan perlakuan P1 yaitu 74 %.

Jong (1995) menyatakan kematian bibit yang tinggi saat musim kering merupakan hal yang wajar. Persentase hidup bibit yang tinggi dapat diperoleh jika bibit yang diambil dari lapang segera ditanam, waktu terbaik penanaman adalah maksimal 3 hari setelah pengambilan bibit dari induk sagu (Jong, 1995). Bibit yang disimpan selama lebih dari 2 minggu sebelum penanaman akan menurunkan persentase hidup bibit saat ditanam di polibag (Jong, 1995).

membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga pengambilan bibit dan penanaman tidak dapat dilakukan pada waktu yang sama.

Jong (1995) juga menambahkan bibit yang tidak segera ditanam seharus-nya diberikan pemberian fungisida kemudian disimpan di tempat yang ternaungi dan lembab, hal ini dapat mengurangi tingkat kematian sagu saat pembibitan. Proses fisiologi bibit juga dipengaruhi oleh goncangan yang kuat sewaktu dijatuh-kan ketika pengambilan bibit di lapang atau saat proses pemindahan bibit dari la-pang ke paranet. Goncangan pada bibit tersebut menyebabkan turunnya kelem-baban akibat transpirasi yang tinggi dari bagian bibit yang terluka (Bintoro et al., 2010). Pertumbuhan bibit yang paling baik adalah saat kondisi kelembabannya tinggi (Irawan, 2010).

Percobaan persemaian sagu dengan sistem polibag juga menunjukkan per-sentase hidup yang rendah dibanding persemaian sistem rakit dan kolam lumpur (Pinem, 2008). Bibit sagu yang ditanam di polibag menghasilkan jumlah dan lebar daun yang kecil. Menurut Pinem (2008), tanaman yang ditanam dalam polibag, dengan sistem perakaran yang terbatas akan menyebabkan kekurangan air yang cepat sehingga tidak mampu menciptakan penyesuaian osmosis seperti yang di-temukan pada tanaman di lapang. Pengaruh yang paling hebat dari kekurangan air pada awal perkembangan vegetatif adalah pengurangan luas daun (Susilo, 1991).

Jumlah daun yang terbentuk pada bibit masih sedikit, rata-rata bibit hanya memiliki satu daun, meskipun pada beberapa tanaman contoh ada bibit yang telah mempunyai daun 2. Jumlah daun yang sedikit juga sebanding dengan kecilnya persentase pemekaran daun pada bibit sagu sampai akhir pengamatan. Rata-rata persentase pemekaran daun kurang dari 25 %. Persentase pemekaran daun yang rendah disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan bibit. Bibit yang memiliki calon daun yang sudah mulai pecah (mulai mekar), mengalami pengeringan dikarenakan bibit tidak tahan dengan transpirasi yang tinggi. Banyak bibit yang mati diawali dengan mengeringnya petiol dan calon daun baru.

pa-ling banyak, juga memiliki tajuk yang terlihat lebih besar dibanding perlakuan yang lain.

Daun yang lebih luas merupakan indikator efektifnya proses fotosintesis yang menyebabkan tingginya akumulasi fotosintat yang dimiliki bibit yang berpe-ngaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Flach (1983), sagu dapat membentuk 1 daun dalam waktu 1 bulan. Daun pangkasan mekar pada saat bibit berumur 3 MSA, sedangkan daun 1 mekar pada umur 4 MSA.

Perlakuan dengan dosis 6.22 g K/polibag menunjukkan pertumbuhan ve-getatif yang baik dibanding perlakuan lainnya, namun pemupukan kalium yang diberikan belum menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan bibit. Pemupukan yang dilakukan pada anakan sagu juga tidak berpengaruh nyata terhadap peubah jumlah daun, panjang petiol dan tinggi anakan sagu, walaupun pertumbuhan vege-tatifnya cenderung meningkat (Dewi, 2009).

Berdasarkan pengamatan bobot kering biomassa terlihat bahwa akar yang terbentuk pada bibit masih sedikit. Hasil pengamatan biomassa menunjukkan bah-wa banyaknya hara kalium yang dapat diserap oleh bagian akar, rachis dan petiol menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata.

Rasio tajuk-akar merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman yang mencerminkan perbandingan antara kemampuan penyerapan air dan mineral dengan proses transpirasi dan luasan fotosintesis dari tanaman. Perlakuan pemu-pukan kalium dengan berbagai dosis menghasilkan rasio tajuk-akar yang tinggi. Rasio tajuk-akar yang tinggi menunjukkan bahwa bagian tajuk mempunyai per-tumbuhan yang lebih baik bila dibandingkan dengan perper-tumbuhan bagian akar.

Pertumbuhan akar akan meningkat setelah terjadi peningkatan pertumbuh-an pucuk (Gardner et al., 2008). Pertumbuhan bibit didukung oleh cadangan ma-kanan yang terdapat pada banir karena jumlah akar yang terbentuk masih sedikit, sehingga pengaruh pemupukan yang diberikan pada bibit menjadi tidak terlihat.

me-ningkatkan bobot kering akarnya, karena pH yang rendah menyebabkan proses penyerapan menjadi terhambat. Kalium yang tidak cukup menyebabkan sistem translokasi yang lemah, organisasi sel yang tidak baik dan hilangnya permeabili-tas sel (Gardner et al., 2008).

Pemberian pupuk kalium pada percobaan ini dapat meningkatkan keterse-diaan K di dalam tanah. Respon tanaman yang tidak berbeda nyata antar berbagai dosis perlakuan, menunjukkan pemberian pupuk kalium tidak dapat diserap ta-naman dengan baik. Kandungan asam-asam organik yang tinggi pada tanah gam-but menyebabkan pembentukan akar menjadi terhambat sehingga mempengaruhi daya serapan akar terhadap pupuk kalium yang diberikan.

Media memiliki pH awal sebelum pemupukan 3.9 (Lampiran 4), kemu-dian setelah pemberian pupuk pH meningkat menjadi 4.5 - 5.3 (Lampiran 5). Berdasarkan hasil analisis tanah pemberian pupuk dapat meningkatkan pH pada tanah gambut, namun masih tergolong masam dan belum memenuhi pH optimal untuk penyerapan unsur hara. Menurut Tisdale et al. (1990), pH netral yang ber-kisar antara 5.5 - 6.0 merupakan batas minimum untuk ketersediaan hara yang terdapat dalam tanah.

Jumlah kalium yang diserap oleh tanaman ditentukan oleh beberapa faktor termasuk konsentrasi kalium dalam larutan tanah. Pemberian pupuk kalium akan menyebabkan bertambahnya konsentrasi kalium dalam tanah sehingga akan me-ningkatkan serapan kalium tanaman. Proses pencucian yang rawan terjadi pada tanah gambut menyebabkan pupuk kalium yang diberikan hilang sehingga sedikit yang dapat diserap oleh tanaman.

Pupuk kalium yang diberikan sulit terserap karena aplikasi yang dilakukan pada media tanah gambut yang memiliki KTK tinggi, namun jumlah K yang dapat diserap sangat sedikit. Menurut Koesnandar et al. (2006), sifat tanah gambut yang memiliki pH rendah, bahan organik dan KTK yang tinggi, dan kejenuhan basa yang rendah menyebabkan unsur hara K, Ca dan Mg yang diberikan sulit diserap oleh tanaman.

2007). Tanah gambut memiliki KTK yang tinggi (46.59-74.22 me/100 g) dan ke-jenuhan basa yang rendah (5.75-7.69 %) menyebabkan tanah kahat hara N, P, K, Ca, Mg, dan Mo (Purwanto et al., 2001). Hasil analisis tanah yang dilakukan juga menunjukkan KTK tanah gambut yang tinggi yaitu 134.23 me/100 g dan keje-nuhan basa yang masih tergolong rendah (16 %).

Menurut Bintoro et al. (2010), pertumbuhan tanaman sagu yang terbaik pada saat kondisi suhu 25 0C, kelembaban 90 % dan penyinaran matahari 900 J/cm2/hari. Irawan (2010) menambahkan bahwa lingkungan yang optimal untuk fase pembibitan adalah pada suhu 23-31 0C. Menurut Flach et al. (1986), pada suhu di bawah 20 0C pembentukan daun berlangsung lebih lambat dan pada suhu 17 0C pertumbuhan daun dapat berbeda 50 hari dengan tanaman yang tumbuh pa-da suhu 25 0C.

Faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan bibit diban-ding pupuk yang diberikan, kondisi lingkungan yang tidak mendukung menyebab-kan pupuk tidak dapat terserap dengan baik dan pertumbuhan bibit menjadi ter-ganggu.

Kelembaban yang tinggi sangat dibutuhkan saat fase pembibitan, semakin tinggi kelembaban akan memacu pertumbuhan tajuk. Rata-rata kelembaban dalam paranet selama pengamatan kurang dari 90 % baik kelembaban pagi maupun si-ang. Rendahnya kelembaban menunjukkan kurang intensifnya naungan yang di-gunakan pada percobaan, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat. Kelembaban yang rendah selama pertumbuhan vegetatif menyebabkan daun-daun lebih kecil, mengurangi indeks luas daun saat dewasa, dan terbatasnya penyerapan cahaya oleh tanaman tersebut (Gardner et al., 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian pupuk kalium dengan berbagai dosis pada pembibitan sagu di polibag tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit sagu. Pembentukan akar yang masih sedikit dan pH yang rendah menyebabkan penyerapan terhadap pupuk kalium menjadi terhambat, sehingga pertumbuhan bibit selama percobaan didukung oleh cadangan makanan yang terdapat pada banir.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Agromedia, 2007. Petunjuk Pemupukan. Agromedia Pustaka. Jakarta. 100 hal.

Ando, H., Hirabayashi, D. Kakuda, K. Watanabe, F. S. Jong, and B. H. Purwanto. 2007. Effect of chemical fertilization application on the growth and nutrient contents in leaflet of sago palm at rosette stage. Jurnal Tropical Agronomi. 51 (3):102-108.

Bintoro, M. H. 2008. Bercocok Tanam Sagu. IPB Press. Bogor. 71 hal.

Bintoro, M. H., M. Y. J. Purwanto dan S. Amarillis. 2010. Sagu di Lahan Gambut. IPB Press. Bogor. 169 hal.

Dewi, R. K. 2009. Pengelolaan Sagu (Metroxylon spp.) Khususnya Aspek Pemupukan di PT. National Timber and Forest Product, Selat Panjang, Riau. Skripsi. Program sarjana, Institut Pertanian Bogor. 65 hal.

Flach, M. 1983. Yield Potential of The Sago Palm, Metroxylon Sago and its Realisation. First International Sago Symposium. Kuching, 5-7 Juli 1976. Pp 157-177.

Flach, M. 1984. The Sago Palm: FAO Plant Protection Paper. Food and Agricultural Organization og The United Nations. Rome. 85 pp.

Flach, M., K. D. Braber, M. J. J. Fredrix, E. M. Monster and G. A. M. Van Hasselt. 1986. Tempature and relative humidity requirements of young sago seedlings, p.139-143. In: N. Yamada and K. Kainuma (Eds.). The Third International Sago Symp. Tokyo-japan May 20-23. The Sago Palm Research Fund.

Gardner, P. F., R.B. Pearce, R. L. Mitchell. 2008. Fisiologi Tanaman Budidaya (diterjemahkan dari: Physiology of Crop Plants, penerjemah: H. Susilo). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 428 hal.

Gomez, K.A dan A.A. Gomez. 1995. Prosedur Statistika untuk Penelitian Pertanian (diterjemahkan dari : Statistical Procedure for Agriculture Research, penerjemah : E. Sjamsudin dan J.S. Baharsjah). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 698 hal.

Haryanto, B. dan P. Pangloli. 1992. Potensi dan Pemanfaatan Sagu. Kanisius. Yogyakarta. 140 hal.

Ibisate, M. T. And Abayon, E. I. 2008. Regeneration and conservation of the sago palm in Panay Island, Philipines through in vitro techniques. p. 195-200. In Y. Toyoda, M.okazaki, M. Quevedo, and J. Bacusmo (Eds.). Sago: Its Potential In Food and Industry. TUAT Press, Tokyo.

Irawan, A. F. 2010. Agro-physiology Studies on the Early Establishment of Suckers and Seedling in Sago Palm (Metroxylon sagu Rottb.). Disertasi. The United Graduate School of Agricultural Science, Ehime University, Japan. 213 p.

Jong. F. S. 1991. Studies on The Seed Germination of sago Palm (Metroxylon sagu), p. 88-93. In Ng. T. Tsiung, T. Y-Liong and K. H. Siong (Eds.). Towards Greater Advacement of The Sago Industry in The 90’s. Proceeding of The Forth International Sago Symposium. Sarawak.

Jong, F. S. 1995. Research for developement of sago palm (Metroxylon sagu Rottb) cultivation in sarawak, Malaysia. Disertasi. Wageningen Agricultural University. Netherlands. p.139.

Jong, F. S, A. Watanabe, D. Hirabayashi, S. Matsuda, B. H. Purwanto, K. Kakuda, and H. Ando. 2006. Growth performance of sago palms (Metroxylon sagu Rottb.) in peat of different depth and soil water table. Sago Palm 14. 59-64 pp.

Kasi, P. D. dan Sumaryono. 2006. Keragaman morfologi selama perkembangan embrio somatik sagu (Metroxylon sagu Rottb.). Menara Perkebunan 74(1): 44-52.

Koesnandar, Parmiyatni. S, Nurani. D, Wahyono. E. 2006. Government Role on Research and Application of Technology for Peatland Utilization. National Seminar on peatlands and their problems. University of Tanjungpura, Pontianak.

Kueh, H.S. 1995. The effect of soil applied NPK fertilizers on the growth of the sago plam (Metroxylon sagu Rottb.) on undrained deep peat. Acta Horticultura. 22: 19-29.

Lakitan, B. 2001. Dasar-dasar fisiologi tumbuhan. Rajawali Press. Jakarta. 201 hal.

Leiwakabessy, F. M. 1998. Kesuburan tanah. Jurusan tanah. Fakultas pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 298 hal.

Lina, S.B., M. Okazaki, D. S. Kimura, Y. Yano, K. Yonebayashi, M. Igura, M. A. Quevedo, and A. B. Loreto. 2009. Nitrogen uptake by sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) in the early growth stages. Soil Science and Plant Nutrition. 55: 144-123.

Pinem, A. 2008. Pengelolaan Perkebunan Sagu (Metroxylon Spp.) di PT. National Timber and Forest Product Unit HTI Murni Sagu, Selatpanjang, Riau, dengan Studi Kasus Persemaian Menggunakan Berbagai Media dan Bobot Bibit. Skripsi. Program Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 53 hal.

Purwanto, B. H., Kakuda, and H. Ando. 2001. The contents of leaf nutrients for sago palms of soils in coastal lowland areas at different distances from the sea. p.255-259. In The International Symposium on sago: New Frontiers of sago Plam Studies. K. Naimuna, M. Okazaki, Y. Toyoda, and J.E. Cecil (Eds.). Universal Academy Press. Tsukuba.

Soepardi, G. 1983. Sifat dan ciri tanah. Jurusan Tanah Faperta IPB.Bogor.

Susilo, H. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. UI Press. Jakarta. 420 hal.

Syafaah, A. 2011. Pengelolaan Sagu (Metroxylon spp.) di PT. National Sago Prima, Selat Panjang, Riau dengan Aspek Khusus Pengaruh Bobot Bibit dan Penggunaan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Bibit Sistem Polibag di Pembibitan. Skripsi. Program Sarjana. Institut Pertanian Bogor, 68 hal.

Taufiq, A. 2002. Status P dan K Lahan Kering Tanah Alfisol Pulau Jawa dan Madura serta Optimasi Pemupukannya untuk Tanaman Kacang Tanah. Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan Komisariat Daerah Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. Malang. Hal. 94-103.

Tawfiq, M. M., M. I. Gobarah, M. H. Mohamed. 2010. Management practice for increasing potassium fertilizer efficiency of sugar beet in North Delta, Egypt. International Journal ofAcademic Research 2(3):220-225.

Tisdale, S. L., W. L. Nelson, J. D. Beaton. 1990. Soil Fertility and Fertilizer Macmillan Pub. Co. New York. 00 p.

Lampiran 1. Denah Percobaan

U 1 U2 U3 U4

P5 P0 P1 P4

P1 P4 P0 P5

P3 P2 P4 P1

P0 P3 P5 P2

P4 P5 P2 P3

P2 P1 P3 P0

Keterangan :

P0 : Dosis pupuk 0 g K/polibag P1 : Dosis pupuk 1.24 g K/polibag P2 : Dosis pupuk 2.49 g K/polibag P3 : Dosis pupuk 3.73 g K/polibag P4 : Dosis pupuk 4.98 g K/polibag P5 : Dosis pupuk 6.22 g K/polibag

Lampiran 2. Rekapitulasi Sidik Ragam (Transformasi)

Peubah Pengamatan Perlakuan Koefisien Keragaman (%) Lebar Anak daun 1

4 MSA tn 2.39

5 MSA tn 3.17

6 MSA tn 3.65

7 MSA tn 6.04

8 MSA tn 9.91

9 MSA tn 11.67

10 MSA tn 11.64

Panjang Petiol

6 MSA tn 26.26

7 MSA tn 38.77

8 MSA tn 43.81

9 MSA tn 38.71

10 MSA tn 36.55

Jumlah Anak Daun 1

6 MSA tn 23.55

7 MSA tn 38.73

8 MSA tn 40.66

9 MSA tn 33.99

10 MSA tn 30.61

Pengamatan Biomassa

Bobot Segar Akar tn 43.17 Bobot Segar Petiol tn 43.37 Bobot Segar Rachis tn 15.02 Bobot Kering Akar tn 78.19 Bobot Kering Petiol tn 41.94 Bobot Kering Rachis tn 46.64 Rasio Tajuk-Akar tn 51.67

Lampiran 3. Pertumbuhan Bibit pada 10 MSA

Dosis 0 g K/polibag Dosis 1.24 g K/polibag

Dosis 2.49 g K/polibag Dosis 3.73 g K/polibag

Lampiran 4. Analisis Tanah Sebelum Pemupukan Parameter

pengujian

Satuan Hasil Pengukuran Kriteria

Penilaian

pH - 3.9 Sangat masam

C-Organik % 47.17 Sangat tinggi

N-Total % 1.52 Sangat tinggi

Rasio C/N - 31.0 Sangat tinggi

P Tersedia ppm 479.92 Sangat tinggi

P2O5 Total mg/100g 33.0 Sedang

K Tersedia ppm 257.41 Sedang

K2O Total mg/100 g 33.60 Sedang

Kation-kation dapat ditukar

Ca-dd cmol/kg 5.72 Rendah

Mg-dd cmol/kg 13.98 Sangat tinggi

K-dd cmol/kg 0.52 Sedang

Na-dd cmol/kg 0.73 Sedang

KTK cmol/kg 134.23 Sangat tinggi

Kejenuhan Basa % 16 Rendah

Al-Hdd

Al+3 me/100g 0.23

Lampiran 5. Analisis Tanah Setelah Pemupukan

Parameter

Pengujian Satuan Hasil Pengukuran

P0 P1 P2 P3 P4 P5

pH - 4.8 5.0 4.5 4.7 5.3 4.9

K tersedia ppm 581.29 697.54 1713.72 1787.38 1569.08 1674.46

K-dd cmol/kg 0.88 3.52 6.98 5.86 3.82 5.94

KTK cmol/kg 94.93 86.96 126.89 121.83 89.68 108.68

Al-Hdd

Al+3 me/100g 0.16 0.17 0.16 0.17 0.15 0.16

Lampiran 6.Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah

Sifat Tanah Satuan Sangat Rendah

Rendah Sedang Tinggi Sangat

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat, baik yang berasal dari biji dan non biji. Karbohidrat yang berasal dari biji misalnya, padi, jagung, gandum, dan sor-ghum. Karbohidrat non biji dapat diambil dari tanaman seperti singkong, sagu, ubi jalar, sukun, dan talas. Kebutuhan karbohidrat masyarakat dunia yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan tanaman penghasil karbohidrat dari biji tidak lagi bisa menjadi satu-satunya penopang sumber pangan, sehingga diperlu-kan diversifikasi ke karbohidrat non biji.

Karbohidrat non biji memiliki keunggulan tersendiri baik dalam budidaya maupun pemanfaatannya bagi manusia. Sagu (Metroxylon sp) adalah salah satu tanaman pangan yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif. Sagu me-rupakan tanaman yang paling produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil karbohidrat lain. Sagu yang dikelola dengan baik dapat memproduksi 20-40 ton pati kering/ha/tahun (Bintoro et al., 2010).

Sagu belum dibudidayakan secara maksimal dan pada umumnya masih tradisional karena masih terbatasnya informasi mengenai teknik budidaya sagu, salah satunya dari aspek pembibitan. Pembibitan sagu dapat dilakukan secara ve-getatif dan generatif. Kedua metoda pembibitan ini memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda. Menurut Bintoro et al. (2010), pembibitan secara vegetatif diambil dari anakan sagu yang berasal dari pohon induk sagu yang produksi patinya gi, umumnya pembibitan dengan anakan memiliki tingkat keberhasilan lebih ting-gi dibanding pembibitan secara generatif. Dormansi benih yang lama menyebab-kan tingkat keberhasilan perkecambahan kecil.

bagi tanaman. Unsur hara yang diberikan dapat meningkatkan daya hidup, sehing-ga tanaman dapat berkembang dan berproduktivitas tinggi.

Kalium merupakan salah satu unsur hara esensial yaitu, unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman dan fungsinya dalam tanaman tidak dapat di-gantikan oleh unsur lain, sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam tanah, tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Kalium dalam tanaman berperan sebagai aktivator berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi foto-sintesis dan respirasi, serta enzim-enzim yang terlibat dalam foto-sintesis protein dan pati (Lakitan, 2001).

Pengaruh pemupukan kalium terhadap pertumbuhan awal bibit sagu belum diketahui, sehingga pengkajian tentang efektivitas pemupukan kalium menjadi penting untuk dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman sagu saat pembibitan.

Tujuan

Percobaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan mengetahui dosis pemupukan kalium yang optimal pada tanaman sagu saat fase pembibitan.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Karakteristik Morfologi

Sagu (Metroxylon sp) merupakan tanaman monokotil dari famili Palmae. Jenis-jenis sagu menurut Bintoro et al. (2010) yaitu :

a. Metroxylon sagus Rottb. (Sagu Molat) b. Metroxylon rumphii Mart (Sagu Tuni) c. Metroxylon silvester Mart (Sagu Ihur)

d. Metroxylon longispinum Mart (Sagu Makanaru) e. Metroxylon micracanthum Marti (Sagu Rotan)

Sagu hanya memiliki satu batang dan tidak bercabang karena hanya mem-punyai satu titik tumbuh. Batang sagu yang berbentuk silinder memiliki diameter 50-90 cm (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Batang sagu berperan sebagai tempat penyimpan pati, sehingga semakin berat dan panjang batang sagu semakin banyak pati yang terkandung didalamnya. Produktivitas pati sagu bervariasi tergantung pada jenis tanah. Menurut Jong et al. (2006), pati yang tersimpan pada batang sagu dapat mencapai sekitar 200 kg pati kering.

Sagu memiliki daun sirip menyerupai daun kelapa yang tumbuh pada pe-lepah (Haryanto dan Pangloli, 1992). Pohon sagu dewasa memiliki 18 pepe-lepah da-un dengan panjang 5-7 m dan setiap pelepah memiliki 50 pasang dada-un dengan panjang 60-180 cm dan lebar 5 cm (Flach, 1983).

Buah sagu terbentuk setelah terjadi pembuahan. Buah sagu memiliki ben-tuk yang bulat dan mengandung biji fertile. Waktu bunga muncul hingga fase pembentukan buah berlangsung selama 2 tahun (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Syarat Tumbuh

Sagu umumnya tumbuh baik di daerah 10° LU - 10° LS dengan ketinggian 0-700 m dpl (Bintoro, et al., 2010). Pertumbuhan optimum sagu terjadi pada ke-tinggian 400 m dpl kebawah (Bintoro et al., 2010). Lingkungan tumbuh yang baik untuk sagu adalah yang bergambut (Bintoro, 2008).

Tanaman sagu membutuhkan air yang cukup, namun penggenangan per-manen dapat mengganggu pertumbuhan sagu. Sagu tumbuh di daerah rawa yang berair tawar atau daerah rawa yang bergambut dan di daerah sepanjang aliran su-ngai, sekitar sumber air, atau di hutan rawa yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Pertumbuhan sagu yang paling baik adalah pada tanah liat kuning coklat atau hitam dengan kadar bahan organik tinggi. Menurut Bintoro (1999) sagu dapat tumbuh pada tanah vulkanik, latosol, andosol, podsolik merah kuning, alluvial, dan hidromorfik. Sagu mampu tumbuh pada lahan yang memiliki tingkat kema-saman tinggi.

Menurut Bintoro et al. (2010) lingkungan yang paling baik untuk per-tumbuhan sagu adalah daerah yang berlumpur, akar nafas tidak terendam, kaya mineral dan bahan organik. Pertumbuhan sagu juga dipengaruhi oleh adanya un-sur hara yang disuplai dari air tawar, terutama potasium, fosfat, kalsium, dan mag-nesium (Haryanto dan Pangloli, 1992).

Pembibitan

masih hidup dan rata-rata bobot bibit 3-4 kg (Bintoro, 2008). Bobot bibit yang besar memiliki pertumbuhan yang lebih cepat (Bintoro et al., 2010). Anakan de-ngan banir berukuran besar memiliki kemapuan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding banir yang berukuran kecil (Flach, 1983)

Pembibitan dengan anakan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding pembibitan secara generatif. Kasi dan Sumaryono (2006), menyatakan bahwa perbanyakan dengan anakan menghasilkan tanaman yang lebih seragam. Menurut Usman (1996), penyediaan bibit sagu secara generatif dengan biji tingkat keberhasilan perkecambahannya kecil karena masa dormansi benih yang lama.

Kueh (1977) dalam (Flach, 1984) menyatakan bahwa penggunaan abut atau potongan bagian basal anakan lebih baik untuk perbanyakan vegetatif karena abut lebih kuat/tahan dan mudah dipisahkan dari tanaman induknya. Anakan yang akan diambil harus dipotong secara hati-hati agar tidak melukai induknya. Anakan dapat diambil pada pohon sagu yang telah dipanen untuk mencegah pelukaan pa-da induk saat pengambilan anakan (Flach, 1984).

Menurut Flach (1984), ada beberapa metode yang dapat meningkatkan pertumbuhan sagu yang disemai di polibag :

1. Anakan yang digunakan harus besar karena sumber makanannya berasal dari banir.

2. Daun-daun dipangkas kecuali daun tombak (calon daun baru) dan daun termuda.

3. Tanaman diletakkan dibawah naungan untuk menyesuaikan kondisi ling-kungan anakan saat di lapang dinaungi oleh induknya.

4. Pemisahan anakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi pelu-kaan pada induk ataupun anakan, karena dapat menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme.

Pupuk Kalium

Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+ (Gardner, 2008). Serap-an tSerap-anamSerap-an akSerap-an unsur K dipengaruhi oleh unsur K ySerap-ang tersedia bagi tSerap-anamSerap-an. Semakin besar jumlah K yang tersedia bagi tanaman maka jumlah kalium yang di-serap tanaman akan semakin besar pula. Kalium yang tersedia bagi tanaman jum-lahnya 1-2 % dari total K dalam tanah, yang terdiri atas K yang dapat dipertukar-kan dan ion K+ (Hardjowigeno, 2007).

Kalium yang segera tersedia bagi tanaman hanya berkisar 1-2 % dari jum-lah total unsur ini dalam tanah (Soepardi, 1983). Peranan utama kalium dalam ta-naman adalah sebagai aktivator berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi fotosintesis dan respirasi, serta enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis protein dan pati (Lakitan, 2001). Kalium juga berperan dalam mekanisme membuka dan menutupnya stomata, menjamin ketegaran tanaman, membuat tanaman lebih ta-han terhadap hama dan penyakit, dan merangsang pertumbuta-han akar (Soepardi, 1983).

Unsur K berfungsi sebagai media transportasi yang membawa hara-hara dari akar termasuk hara P ke daun dan mentranslokasi asimilat dari daun ke se-luruh jaringan tanaman (Taufiq, 2002). Kurangnya hara K dalam tanaman dapat menghambat proses transportasi dalam tanaman. Soepardi (1983) menyatakan sulit tersedianya sebagian besar kalium dalam tanah bagi tanaman karena terfiksa-si oleh mineral liat.

Menurut Hardjowigeno (2007), unsur K mudah bergerak (mobile) dalam tanaman sehingga gejala-gejala kekurangan K pada daun terutama terlihat pada daun tua, karena daun-daun muda yang masih tumbuh dengan aktif menyedot K dari daun-daun tua tersebut. Kekurangan kalium pada tanaman dapat menyebab-kan daun menjadi kuning, batang lemah, hasil tanaman berkurang, mengurangi re-sistensi terhadap penyakit dan penurunan kualitas buah (Leiwakabessy, 1998). Tanaman yang kekurangan kalium akumulasi karbohidratnya rendah karena foto-sintesis berjalan lambat.

hanya kehilangan sedikit air karena K meningkatkan potensial osmotik dan mem-punyai pengaruh positif terhadap penutupan stomata.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di perkebunan sagu PT. National Sago Prima, Se-lat Panjang, Riau, dari bulan Februari sampai Juni 2012. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah SEAMEO BIOTROP.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit sagu, media tanah gambut, larutan Fungisida Dithane M-45, Furadan 3 G dengan dosis 3 g/polibag, dolomit dengan dosis 40 g/polibag, pupuk KCl, Urea, dan TSP. Bibit sagu dengan kriteria ber-bentuk huruf L, bebas dari hama penyakit, memiliki pelepah dan pucuk yang masih hidup. Alat yang digunakan yaitu, polibag ukuran 35 cm x 30 cm, meter-an/penggaris, spidol/alat tulis, ember, timbangan analitik, oven, alat budidaya, pH meter, gunting, dan paranet 70 %.

Metode Penelitian

Metode pengambilan data dilakukan secara langsung dengan mengguna-kan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT).

Perlakuan yang digunakan adalah dosis pupuk dengan 6 taraf dan 4 ula-ngan, sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan diwakili o-leh 50 bibit dengan 24 tanaman contoh, sehingga diperoo-leh 1200 bibit dan 576 ta-naman contoh. Dosis pupuk K yang digunakan dalam percobaan adalah:

P0 : 0 g/polibag P3 : 3.73 g/polibag

P1 : 1.24 g/polibag P4 : 4.98 g/polibag

P2 : 2.49 g /polibag P5 : 6.22 g/polibag

Model linear aditif yang digunakan untuk percobaan ini adalah : Yij = + τ i + j + ij

= Nilai tengah umum

τi = Pengaruh perlakuan ke -i (P0, P1, P2, P3, P4, P5)

j = Pengaruh kelompok ke- j (1, 2, 3)

ij = Pengaruh galat percobaan perlakuan ke-i, kelompok ke-j

Percobaan diasumsikan memiliki pengaruh yang bersifat aditif, galat per-cobaan saling bebas, menyebar normal, dan ragam perper-cobaan homogen. Data hasil pengamatan dianalisis ragam, dan apabila hasil uji F berbeda nyata maka dilan-jutkan dengan uji lanjut DMRT pada taraf 5 %.

Pelaksanaan

Percobaan diawali dengan pemangkasan bibit 30 cm di atas banir. Bibit direndam dalam larutan fungisida Dithane M-45 dengan konsentrasi 2 g/l selama 10 menit dan dikeringanginkan selama 5 menit. Bibit ditanam di polibag yang su-dah diisi tanah yang telah dicampur dolomit dengan dosis 40 g/polibag dan pada media juga diaplikasikan pupuk dasar N dan P dengan dosis masing-masing 6 g N/polibag dan 3 g P/polibag, kemudian dilakukan pemupukan K. Pemberian Fu-radan 3 G dilakukan sebelum penanaman di sekitar bibit.

Percobaan menggunakan paranet 70 % agar tidak terlalu banyak cahaya matahari yang menyinari bibit, karena sinar matahari langsung yang mengenai bi-bit dapat menyebabkan pucuk bibi-bit mengering. Aplikasi pupuk dilaksanakan sete-lah penanaman. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiangan, penyi-raman, dan pengendalian hama penyakit.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan setiap minggu sampai 10 MSA (Minggu Setelah Aplikasi) dengan peubah yang diamati yaitu:

1. Persentase hidup bibit, yaitu dengan membandingkan antara jumlah bibit yang hidup dengan jumlah bibit yang ditanam.

2. Panjang daun 1 yang diukur dari pangkal banir sampai ujung daun.

5. Panjang petiol daun 1, diukur mulai dari pangkal banir setelah daun mekar sempurna

6. Jumlah daun, dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan daun yang ada pada bibit baik daun pangkasan maupun daun baru.

7. Persentase pemekaran daun, dihitung berdasarkan total jumlah daun yang mekar sempurna baik daun pangkasan maupun daun 1.

8. Jumlah anak daun, dihitung dari total anak daun 1 yang telah mekar sem-purna.

9. Leaf life span, yaitu mengukur saat mekarnya daun tombak pada bibit yang ditanam sampai akhir fase hidupnya.

10.Bobot kering akar, petiol, dan rachis yang dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70 0C selama 48 jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kondisi Umum

Percobaan dilakukan di kebun milik PT. National Sago Prima, Selat Pan-jang, Riau yang dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2012. Kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan hampir dua bulan, dan kegiatan efektif un-tuk percobaan selama 3 bulan. Kegiatan persiapan percobaan cukup lama karena terkendala oleh sulitnya memperoleh alat dan bahan yang digunakan untuk perco-baan.

Kendala utama dalam kegiatan persiapan adalah dalam mendapatkan bibit karena sulitnya mencari pemborong yang bersedia melakukan pengambilan bibit langsung di lapang. Bibit ditanam menggunakan polibag berukuran 35 cm x 30 cm. Aplikasi pupuk dilakukan 1 hari setelah penanaman. Pupuk K diaplikasikan langsung pada media yang dikombinasikan dengan pupuk dasar N dan P dengan dosis masing-masing 6 g/polibag dan 3 g/polibag.

Kegiatan pemeliharaan antara lain penyiraman, pemangkasan bibit yang kering, pengolesan dithane, dan pengendalian gulma. Penyiraman dilakukan seca-ra intensif setiap pagi dengan menggunakan air gambut. Penyiseca-raman dilakukan manual sampai kapasitas lapang. Kelembaban di paranet dijaga dengan membasa-hi tanah di bagian luar polibag.

Bibit yang bagian petiolnya mulai mengering dan membusuk dipangkas untuk mencegah kematian bibit (Gambar 1a). Pemangkasan harus dilakukan se-cara hati-hati agar tidak melukai calon tunas baru. Pencegahan serangan jamur di-lakukan dengan pengolesan fungisida pada bagian luka pangkasan (Gambar 1b). Fungisida tersebut juga digunakan saat bibit terserang jamur, pengolesan dilaku-kan disekitar petiol.

pengamatan. Bibit dengan kriteria tua mampu merangsang pembentukan daun le-bih cepat dan segar pada bibit (Gambar 2).

a. Pemangkasan b. Pengolesan Fungisida Gambar 1. Kegiatan Pemeliharaan

Bibit yang muda pertumbuhannya cenderung lambat dan saat pertumbuhan terhenti bibit mulai membusuk. Bibit muda banyak yang belum memiliki daun pa-da pengamatan terakhir (Gambar 3).

Gambar 2. Bibit Tua Gambar 3. Bibit Muda.

Gambar 4. Bibit membusuk Gambar 5. Bibitterserang jamur

Rekapitulasi Sidik Ragam

Hasil dari rekapitulasi sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kalium tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit sagu. Berdasarkan peubah yang diamati antara lain panjang daun pangkasan, panjang dan lebar anak daun pangkasan, panjang daun 1, panjang dan lebar anak daun 1, persentase hidup bibit, persentase pemekaran, panjang petiol, jumlah anak daun 1 dan jumlah daun, tidak terlihat ada pengaruh dari perlakuan pemupukan kalium yang diberikan.

Nilai koefisien keragaman masih tergolong normal bila berada dibawah 20 % (Gomez dan Gomez, 1995). Nilai Koefisien keragaman menunjukkan ketepatan pada percobaan yang dilakukan. Nilai koefisien keragaman yang tinggi menunjuk-kan adanya faktor lingkungan yang tidak bisa dikendalimenunjuk-kan. Peubah pengamatan yang diukur ketika bibit sudah memiliki daun yang mekar sempurna seperti per-sentase pemekaran daun, panjang anak daun 1, panjang petiol dan jumlah anak da-un 1 menda-unjukkan nilai koefisien keragaman diatas 20 %, disebabkan oleh waktu mekar daun yang tidak serentak.