BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki peran penting dalam perlindungan sistem tata air serta pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Forpela TNGGP (2009), kawasan ini merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS tersebut adalah DAS Citarum (sub DAS Cikundul dan Cilaku), DAS Ciliwung, DAS Cisadane (sub DAS Cisadane Hulu), dan DAS Cimandiri (sub DAS Cimandiri Hulu dan Cicatih).

CI Indonesia (2009), menyatakan bahwa daerah hulu yang didominasi oleh hutan memiliki peran penting sebagai daerah tangkapan air, mengontrol aliran air, menjaga wilayah hilir dari banjir dan erosi serta fungsi lainnya. Puspaningsih (1999) menyebutkan pula bahwa daerah hulu memiliki fungsi lindung, fungsi hidrologis dan merupakan daerah resapan air untuk konsumsi daerah hilir. Selain itu, daerah hulu merupakan daerah pertanian bagi masyarakat hulu itu sendiri.

Kawasan TNGGP memiliki nilai manfaat dari fungsi hidrologis yang berjalan. Darusman (1993), menyebutkan bahwa nilai manfaat air yang disediakan kawasan ini adalah sebesar Rp 4,341 milyar/tahun atau setara dengan Rp 280 juta/ha taman nasional/tahun. Selain itu, terdapat 11 desa dan 83 pemanfaat yang memiliki jaringan air langsung ke kawasan ini (USAID 2009).

Keberlangsungan sistem tata air sangat bergantung pada kelestarian ekosistem hutan (Suprayitno 2008). Perubahan yang terjadi pada daerah hulu akan berdampak pada sistem tata air yang mengalir pada daerah hilir. Dampak pada daerah hilir antara lain banjir, penurunan debit air untuk irigasi, kurangnya pasokan air minum, serta perubahan kualitas dan kuantitas air (CI Indonesia 2009). Selain itu, industri dan pemanfaat air yang berada di sekitar kawasan TNGGP akan terkena dampak pengurangan debit air untuk kebutuhan mereka.

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan atau Payment for Environmental Services (PES) dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Mekanisme yang dilakukan di TNGGP bertujuan untuk membangun kemitraan untuk mendukung upaya konservasi kawasan TNGGP dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa penyangga melalui pengembangan inkubasi usaha terpadu (Forpela TNGGP 2009).

Keberlanjutan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air diharapkan akan meningkatkan posisi kawasan TNGGP sebagai penyedia jasa lingkungan air dan pusat pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, penerapan dari mekanisme pembayaran jasa lingkungan air tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di kawasan TNGGP. 2. Mengetahui keterlibatan para pihak dalam mekanisme pembayaran jasa

lingkungan air di kawasan TNGGP.

3. Mengevaluasi mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di kawasan TNGGP.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi mengenai mekanisme pembayaran jasa lingkungan air serta penerapannya di TNGGP. Bagi para pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi serta dapat menghasilkan sebuah rekomendasi bagi proses perumusan kebijakan dan peraturan perundangan terkait mekanisme pembayaran jasa lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

juga melihat perkembangan mekanisme yang ada serta kendala dan solusi yang ditawarkan. Lokasi penelitian difokuskan pada desa Tangkil (KT Garuda Ngupuk dan Saluyu) dan Cinagara (KSM Cinagara Asri), pemanfaat air dan pihak lain yang berada di sekitar lokasi tersebut (meliputi resort Tapos, Cimande, dan Bodogol).

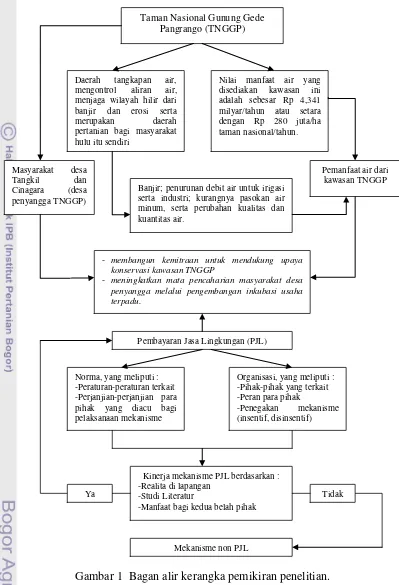

1.5 Kerangka Pemikiran

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang harus dijawab antara lain:

1. Bagaimana sejarah dan proses berjalannya mekanisme PJL di kawasan tersebut? Apa saja hal yang disepakati para pihak selama berlangsungnya mekanisme tersebut? Apa saja norma dan peraturan yang diacu para pihak selama berlangsungnya mekanisme tersebut? Sejauh mana perkembangan mekanisme PJL yang berlangsung di kawasan tersebut? Apa saja output yang diharapkan?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mekanisme PJL di kawasan tersebut? Apakah keterlibatan para pihak tersebut sudah tepat atau masih terdapat pihak lain yang seharusnya dilibatkan dalam mekanisme tersebut? Selain itu, apa peranan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat? Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta penegakan mekanisme yang berjalan?

3. Apakah mekanisme yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip PJL dan masih tergolong mekanisme PJL? Apa saja kendala yang dihadapi selama berlangsungnya mekanisme tersebut? Apa solusi dan rekomendasi untuk hal-hal tersebut?

Gambar 1 Bagan alir kerangka pemikiran penelitian. Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango (TNGGP)

Banjir; penurunan debit air untuk irigasi serta industri; kurangnya pasokan air minum, serta perubahan kualitas dan kuantitas air.

Organisasi, yang meliputi : -Pihak-pihak yang terkait -Peran para pihak

-Penegakan mekanisme (insentif, disinsentif)

Mekanisme non PJL Kinerja mekanisme PJL berdasarkan : -Realita di lapangan

-Studi Literatur

-Manfaat bagi kedua belah pihak Norma, yang meliputi :

-Peraturan-peraturan terkait -Perjanjian-perjanjian para pihak yang diacu bagi pelaksanaan mekanisme

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL)

Nilai manfaat air yang disediakan kawasan ini adalah sebesar Rp 4,341 milyar/tahun atau setara dengan Rp 280 juta/ha taman nasional/tahun.

- membangun kemitraan untuk mendukung upaya

konservasi kawasan TNGGP

- meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa penyangga melalui pengembangan inkubasi usaha terpadu.

Masyarakat desa Tangkil dan Cinagara (desa penyangga TNGGP)

Pemanfaat air dari kawasan TNGGP Daerah tangkapan air,

mengontrol aliran air, menjaga wilayah hilir dari banjir dan erosi serta merupakan daerah pertanian bagi masyarakat hulu itu sendiri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan definisikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami (Sutopo 2011). Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya (DPR RI 2007). Leimona et al. (2011) mendefinisikan jasa lingkungan sebagai penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan.

Wunder (2005), membagi produk jasa lingkungan hutan atau kawasan konservasi dalam empat kategori, yaitu:

1. Penyerap dan penyimpanan karbon (carbon sequestration and storage) 2. Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection)

3. Perlindungan daerah aliran sungai (watershed protection) 4. Keindahan bentang alam (landscape beauty)

2.2 Pembayaran Jasa Lingkungan

Pembayaran jasa lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar jasa lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan merupakan pemberian penghargaan berupa pembayaran, kemudahan, keringanan kepada pelaku pengelola penghasil jasa lingkungan dari suatu kawasan hutan, lahan atau ekosistem (Suprayitno 2008). Wunder (2005) menyatakan pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services) sebagai “a voluntary transaction where a well-defined ES (or land-use likely to secure that service) is

being ‘bought’ by a (minimum one) ES buyer from (minimum one) ES provider if and only if ES provider secures ES provision (conditionally)....” Berdasarkan

Wunder (2008) membagi skema PES menjadi tiga bagian, yaitu skema PES murni, skema “PES-like”, dan insentif ekonomi lainnya (Gambar 2). Skema

“PES-like “ lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan skema PES murni. Skema “PES-like” memenuhi kriteria-kriteria PES menurut Wunder (2005) tetapi tidak semua kriteria.

Sumber: Wunder (2008)

Gambar 2 Pembagian skema PES.

CIFOR (2008) menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang membuat skema “PES-like” lebih dominan dibandingkan skema PES murni. Hal-hal tersebut diilustrasikan dengan membahas masing-masing kriteria, yaitu:

1. Pertama, PES memiliki konsep sukarela, kerangka negosiasi, dimana hal ini

membedakan PES dari pendekatan “command and control”. Hal ini

mensyaratkan bahwa penyedia potensial benar-benar memiliki pilihan dalam penggunaan lahan, walaupun tidak pada setiap kasus.

2. Kedua, jasa yang dibeli harus didefinisikan dengan baik. Pada kenyataannya, apa yang dipikirkan untuk menyediakan jasa seringkali tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dan bahkan kadang tidak mungkin, khususnya ketika hal itu berasal dari proses hidrologi.

3. Ketiga, terdapat minimum satu pembeli jasa

sumberdaya tersebut untuk aktivitas proyek dibandingkan pembayaran kepada penyedia jasa.

5. Kelima, pada skema PES, pembayaran oleh pengguna tergantung pada keberlanjutan penyediaan jasa. Kriteria persyaratan ini sangat sulit dilakukan, dan di beberapa negara berkembang, bisnis ini seperti fitur PES, dimana hal itu berarti “anda membayar apa yang anda dapatkan”, meningkatkan substansi resistensi politik.

Wunder (2008) menyebutkan bahwa kelima kriteria PES digunakan di beberapa skema yang sebenarnya, tetapi penerapan dari skema “PES-like”

memenuhi hampir keseluruhan kriteria-lebih banyak jumlahnya. Beberapa skema PES berlangsung sendirinya, umumnya pada inisiatif dilakukan oleh pembeli jasa lingkungan atau perantara seperti lembaga non-pemerintahan (LSM).

Wunder (2008) lebih lanjut menyebutkan, skema “PES-like” lainnya

dijalankan oleh lembaga pemerintah, yang berperan sebagai pembeli atas nama pengguna jasa lingkungan. Skema tersebut memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dan cenderung menggabungkan beberapa jasa lainnya, serta mengutamakan berbagai tujuan lainnya (pengentasan kemiskinan, pengembangan sektoral dan regional). Hal ini didukung oleh dukungan politik, tetapi mungkin akan membahayakan keefektifan dalam mencapai tujuan lingkungan mereka.

Wunder dan Wertz-Kanounnikoff (2009) menyebutkan bahwa konteks PES yang dilakukan di kawasan konservasi dapat disesuaikan pada beberapa kondisi tertentu, tetapi tetap membutuhkan perhatian khusus. Secara pribadi, komunitas dan masyarakat lokal menyediakan, pilihan-pilihan penggunaan lahan biasanya secara hukum kurang dibatasi, sehingga PES dapat diaplikasikan untuk mempengaruhi pilihan manajemen sumberdaya secara sukarela. Kawasan konservasi, bagaimanapun, sudah diutamakan untuk dijaga secara ketat, dimana pada dasarnya membuat PES tidak dapat digunakan.

dideklarasikan “di atas” tanah-tanah pribadi atau komunal sebelumnya, atau (c) ketika potensi “command and control” secara de facto mendekati nol. Bagaimanapun, walau dibawah keadaan yang bertentangan, insentif dari konteks PES di kawasan konservasi berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Misalnya, aksi dari pembayaran penghuni liar illegal yang tidak menebang menciptakan dilema keadilan, tuntutan hukunan bagi yang suka menentang (mendorong harapan bahwa menghindari aktivitas-aktivitas ilegal layak mendapat kompensasi) dan “magnet” efek demografi (pembayaran bahkan menarik lebih banyak penghuni liar).

Penggunaan PES sebagai cara untuk meningkatkan nilai baru bagi manajemen kawasan konservasi mungkin adalah sebuah pilihan, tetapi hal tersebut tidak jauh berbeda dari ide asli PES sebagai kompensasi penyedia jasa yang menanggung biaya konservasi. Ketika pendekatan “command and control”

dan PES dapat dikombinasikan di beberapa kasus (Wunder & Wertz-Kanounnikoff 2009).

Rosa et al. (2003) menekankan bahwa prinsip yang paling penting dalam menentukan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan adalah keterlibatan jangka panjang masyarakat sebagai penyedia jasa lingkungan. Tujuan pembayaran finansial dan non finansial jasa lingkungan adalah sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, sebagai upaya perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari (Leimona et al. 2011).

Landell-Mills dan Porras (2002) menjelaskan beberapa mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang diterapkan di dunia, yaitu:

1. Direct negotiation, yaitu transaksi langsung antara penyedia dan pengguna jasa lingkungan. Pada umumnya, hal ini tercakup dalam suatu proyek pembangunan lingkungan. Hal ini seringkali menghasilkan proses negosiasi yang panjang. 2. Intermediary-based transaction. Dalam proses ini, fasilitator berperan agar

kegagalan dengan membangun kapasitas masyarakat, mencari partner yang tepat, serta mengidentifikasi masalah yang ada.

3. Pooled transaction, yaitu pendekatan yang mengandung resiko transaksi dengan membagikan investasi melalui beberapa pengguna jasa lingkungan. 4. Joint venture, yaitu mekanisme yang melibatkan investor yang menawarkan

input yang seimbang untuk memulai suatu perusahaan dan menyalurkan imbalan bagi lingkungan melalui perusahaan tersebut. Imbalan tersebut berbentuk bagi keuntungan, konsultasi teknis, dana langsung, dan lain-lain. 5. Retail based traders, yaitu imbalan jasa lingkungan yang terdapat pada produk

pasar dan jasa.

6. Internal traiding, yaitu transaksi antar departemen dalam suatu organisasi. 7. Over the conter traders/users fees. Jasa lingkungan dikemas terlebih dahulu

dalam menjalankan mekanisme ini.

Cahyono dan Suyanto (2006) menyatakan, imbal jasa multifungsi DAS mensyaratkan pemanfaat jasa membayar jasa yang diterimanya kepada penyedia jasa. Selain itu, jasa yang akan dibayarkan oleh penerima jasa kepada penyedia jasa harus disepakati terlebih dahulu. Penyedia jasa pun harus dapat memastikan bahwa jasa tersebut merupakan hasil pengelolaannya dan ketersediaannya tergantung pada keputusan yang diambil oleh penyedia jasa.

Gouyon (2004), membagi imbalan berkaitan dengan jasa lingkungan dalam tiga kategori yaitu :

1. Imbalan berupa pembiayaan langsung, seperti pemberian subsidi atas pertukaran suatu perubahan tata guna lahan.

2. Imbalan non finansial, misalnya penyediaan infrastruktur, pelatihan, manfaat atau jasa-jasa lainnya bagi pihak yang menyediakan jasa lingkungan.

3. Akses ke sumberdaya atau pasar, seperti pemilikan lahan, atau akses pasar yang lebih baik dengan sertifikasi jasa lingkungan atau dengan skema alokasi kontrak publik.

Waage dan Stewart (2007), menyebutkan empat prasyarat keberhasilan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang berjalan, yaitu :

2. Informasi pasar yang mudah dipahami dan mudah diakses siapapun (transparan dan akuntabel).

3. Kerangka hukum yang suportif serta adanya lembaga pengawas yang kredibel. 4. Selalu bersedia melakukan perbaikan mekanisme apabila ada keberatan atau

kritik.

2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari mekanisme pembayaran jasa lingkungan menurut RCS (2008), diantaranya : 1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 70 menyebutkan bahwa

(1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan; (2) pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang yang berdaya guna dan berhasil guna; (3) serta dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

2. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 7 menyebutkan bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya, pasal 27 menyebutkan bahwa pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

3. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

4. PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

5. SK Menhut Nomor 456/Menhut-II/2004, tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap masyarakat desa di luar hutan.

Prasetyo et al. (2009) menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pembayaran jasa lingkungan, antara lain :

mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3. PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Disebutkan lebih lanjut pada pasal 22, pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Disebutkan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa obyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air (air bawah tanah dan air permukaan) adalah pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan; pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan; pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Pasal 34 menyebutkan subyek dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

2.4 Pengelolaan Sumberdaya Air di TNGGP

Darusman (1993), menyebutkan bahwa nilai manfaat air yang disediakan kawasan ini adalah sebesar Rp 4,341 milyar/tahun atau setara dengan Rp 280 juta/ha taman nasional/tahun. USAID (2006) menyatakan bahwa keberadaan TNGGP memiliki peranan penting bukan hanya untuk wilayah hulu tetapi juga bagi wilayah hilir seperti Jakarta dan sekitarnya. Manfaat kawasan ini sebagai daerah tangkapan air yang penting bagi kabupaten Cianjur, Sukabumi, Bogor dan DKI Jakarta; penyerap dan penyimpan karbon; penyeimbang iklim mikro; pengatur tata air; wisata alam; penelitian dan pendidikan. Jasa ekosistem kawasan hutan ini secara terus menerus menopang kehidupan manusia dan pembangunan.

lingkungan air akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan konstruksi air.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Jasa lingkungan di TNGGP

Karya ilmiah mengenai peningkatan kualitas jasa lingkungan TNGGP melalui Payment for Environmental Services (PES), pernah dilakukan oleh Sudrajat et al. (2009). Sudrajat et al. (2009) menyebutkan bahwa pemilik villa, perkebunan teh dan instansi pembangkit listrik pun harus turut membayar jasa air dari TNGGP yang dimanfaatkan. Dana yang diperoleh dari hasil pembayaran jasa lingkungan tersebut dikelola oleh suatu badan/lembaga yang dibentuk khusus untuk mengatasi masalah lingkungan. Dana yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk pengelolaan TNGGP untuk penjagaan kualitas lingkungan di kawasan.

Lebih lanjut lagi, Sudrajat et al. (2009) menyebutkan pembayaran jasa lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk biaya reboisasi, manajemen pengelolaan, biaya informasi, dan biaya promosi. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka kualitas lingkungan TNGGP tetap terjaga. Selain itu, manfaat jasa yang dihasilkan oleh TNGGP dapat terus ditingkatkan. Artinya, pembayaran jasa lingkungan berkorelasi positif dengan peningkatan jasa lingkungan.

2.5.2 Penerapan pembayaran jasa lingkungan di indonesia (studi kasus di beberapa DAS)

Budhi et al. (2008) melakukan penelitian mengenai konsep dan penerapan dari program pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau dimotivasi oleh gangguan yang merusak daerah tangkapan air dan penggunaan pupuk dan pestisida pada pertanian yang mencemari air. Faktor lain adalah kebutuhan akan ketersediaan air yang diketahui telah mengalami fluktuasi pada beberapa tahun terakhir.

Mekanisme ini diagggap penting diterapkan untuk mengatasi masalah air. Selain itu, banyak perusahaan yang setuju untuk membayar sejumlah kompensasi kepada masyarakat hulu. Namun, penerapan dari program tersebut tidak mudah. PT KTI sebagai perusahaan air kemudian siap mendanai penerapan tersebut sebagai uji coba PES. PT KTI mendanai komunitas hulu dari DAS Cidanau untuk menanam pohon dan menggunakan teknik konservasi pada pertanian mereka. Skema pembayaran jasa lingkungan yang terjadi di DAS Cidanau dapat dilihat pada Gambar 3.

Sumber: Budhi et al. (2007)

Gambar 3 Skema Pembayaran Jasa Lingkungan di DAS Cidanau, Banten. Penerapan mekanisme ini telah memberikan beberapa manfaat kepada lingkungan dan kondisi petani yang terlibat dalam proyek. Manfaat tersebut antara lain penurunan praktek illegal logging, pertumbuhan pohon yang baik, pengaplikasian pertanian berbasis konservasi, sikap petani yang ramah lingkungan

LP3ES dan Rekonvasi

Bhumi

Industri

PDAM Kelompok

Tani PT KTI

Sektor Swasta FKDC

PLN Keterangan :

dan kondisi ekonomi petani, yang penting untuk keberlanjutan penerapan pembayaran jasa lingkungan. Namun, penerapan tersebut menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu konsep mekanisme pembayaran jasa lingkungan masih sulit untuk diterima sebagai regulasi baru. Hal ini dikarenan adanya anggapan dari pembuat kebijakan bahwa konsep tersebut telah diakomodasi oleh kebijakan yang telah ada. Kisah sukses dari penerapan pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau perlu diambil sebagai pelajaran oleh pemerintah untuk kebijakan lingkungan ke depan.

Penerapan yang sukses oleh PT KTI ditekankan pada aspek pembelajaran. Hak dan kewajiban tiap para pihak dapat dikontrol secara transparan. Dengan beberapa improvisasi dan modifikasi, penerapan pembayaran jasa lingkungan dapat diuji coba pada skala nasional.

Lokasi lain yang menjadi penerapan mekanisme ini adalah DAS Wai Besai Sumberjaya, Lampung. Isu yang melatarbelakangi mekanisme pembayaran jasa lingkungan di Sumberjaya, Lampung dikemukakan oleh RUPES (2010). Tulisan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mempercayai deforestasi yang tidak terkontrol dan konversi lahan menjadi kebun kopi telah menyebabkan peningkatan erosi tanah. Erosi tersebut mengancam pengoperasian bendungan Sumberjaya dan mengurangi ketersediaan air untuk irigasi sawah di daerah hilir. Kepercayaan tersebut mengakibatkan pengusiran ribuan petani dari Sumberjaya antara tahun 1991-1996.

Hasil penelitian RUPES sejak tahun 1998 menunjukkan bahwa kebun kopi multistrata dapat mengontrol erosi dan meningkatkan taraf hidup petani. Selain itu, petani miskin di Trimulyo sangat tergantung pada lahan negara (Suyanto & Khususiyah 2006). Berdasarkan analisa Gini Rasio, lahan negara merupakan faktor yang menyebakan peningkatan pemerataan pemdapatan dan pemerataan kepemilikan lahan. Pemberian imbalan atas lahan (land right) akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan di kalangan petani.

contoh penerapan pembayaran jasa lingkungan yang berhasil mengembangkan indikator keberhasilan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikator mengenai jumlah sedimentasi yang ada di sungai Way Besai. Indikator yang dikembangkan berasal dari aspek fisik, biologi, dan ekonomi. Berikut adalah skema pembayaran jasa lingkungan yang terjadi di DAS Way Besai, Sumberjaya Lampung (Gambar 4).

Gambar 4 Skema Pembayaran Jasa Lingkungan di DAS Way Besai, Sumberjaya Lampung.

Pemberian Pembangkit Listrik mikrohidro

PLTA

Pembayaran jasa lingkungan riparian melalui dinas pertanian dan kehutanan

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (kepemilikan lahan)

Masyarakat hulu DAS Way Besai

Masyarakat peduli sungai

RUPES (intermediary)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dilaksanakan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP. Lokasi-lokasi penelitian antara lain Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BB TNGGP), Forum Peduli Air (Forpela) TNGGP, ESP-USAID, Sekretariat Mapala UI, PT Rejosari Bumi unit Tapos, PT Pacul Mas Tani, BPKH Cinagara, STPP Cinagara, Pusdiklat Karya Nyata serta desa Tangkil dan Cinagara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-November 2011. Lokasi-lokasi penelitian tersaji pada Lampiran 6.

3.2 Alat dan Obyek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perekam suara, kamera, panduan wawancara, serta alat tulis. Sedangkan obyek penelitian yang dikaji antara lain para pihak serta peranan masing-masing pihak yang terkait dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di TNGGP.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi lapang dan wawancara. Metode-metode tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan data di semua lokasi penelitian.

3.3.1 Studi literatur

Studi literatur dilakukan melalui penelusuran dokumen, pustaka, serta data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP. Data-data tersebut diantaranya:

1. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dengan Forum Peduli Air (Forpela) TNGGP

2. Perjanjian kerjasama kemitraan antara TNGGP dengan pemanfaat air yang belum menjadi anggota Forpela TNGGP

4. Perjanjian kesepakatan bersama masyarakat kampung Gunung Batu desa Tangkil dalam pengelolaan saluran air dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

5. Surat Edaran Dirjen PHKA nomor SE.3/IV-SET/2008 tentang pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi

6. Laporan evaluasi kemitraan TNGGP 7. Laporan dan data Forpela TNGGP

8. Kondisi umum masyarakat desa Tangkil dan Cinagara 9. Penelusuran dokumen terkait lainnya.

3.3.2 Observasi lapang dan wawancara

Observasi lapang dan wawancara dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP, para pihak yang terkait serta peranan para pihak tersebut dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan air. Selain itu, observasi lapang dan wawancara dilakukan untuk mengetahui perkembangan mekanisme pembayaran yang dilakukan.

Wawancara dilakukan pada narasumber kunci (key person) yang memiliki peranan penting dan terlibat langsung dalam mekanisme (direct players). Narasumber dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan narasumber terhadap mekanisme. Purposif sampling, didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sesuai dengan pertanyaan penelitian (Mack et al.

2005). Narasumber yang diwawancarai berjumlah 17 orang. Tujuan dan katakteristik responden penelitian (seperti ukuran dan keanekaragaman populasi) menentukan siapa dan berapa banyak responden yang harus dipilih. Walaupun memungkinkan, tidak diharuskan untuk mengumpulkan data dari semua anggota kelompok untuk mendapatkan hasil yang valid (Mack et al. 2005). Narasumber tersebut terdiri dari lima orang perwakilan BB TNGGP, satu orang perwakilan Forpela TNGGP, satu orang perwakilan ESP-USAID, satu orang perwakilan Mapala UI, lima orang perwakilan pemanfaat air, dan empat orang perwakilan kelompok tani.

dengan mempertimbangkan informasi dari ketua kelompok tani. Jumlah responden yang diwawancarai 24 orang. Responden tersebut terdiri dari 10 orang anggota KT Garuda Ngupuk, 7 orang Anggota KSM Cinagara Asri, 3 orang anggota kelompok sanitasi, dan 4 orang masyarakat umum. Jenis dan metode pengunpulan data selengkapnya tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis, sumber, dan metode pengumpulan data

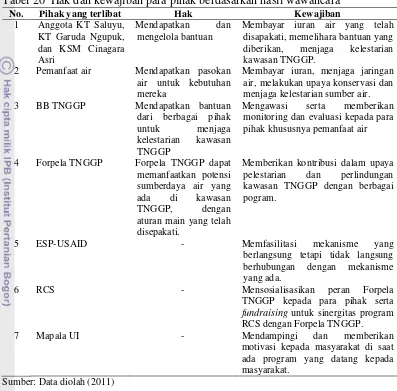

No Jenis Data Sumber Data Metode Pegumpulan

Data Data Pokok

1 Keterlibatan para pihak : - Identifikasi para pihak - Peranan dan fungsi para

pihak

- Tingkat kepentingan serta pengaruh para pihak

- Hak dan kewajiban para pihak serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut

BB TNGGP Forpela TNGGP ESP-USAID RCS Mapala UI PT Rejosari Bumi PT Pacul Mas Tani BPKH Cinagara STPP Cinagara Pusdiklat Karya Nyata KT Saluyu

KT Garuda Ngupuk KSM Cinagara Asri

Studi Literatur, observasi lapang, dan wawancara

2 Skema PJL di TNGGP : - Latar belakang

- Dasar, cara perhitungan, dan proses penetapan nilai imbal jasa yang disepakati

- Peraturan dari mekanisme yang berjalan

- Skema PJL

- Penegakan aturan (monev, pemberian sanksi, dan lain-lain)

BB TNGGP Forpela TNGGP ESP-USAID RCS Mapala UI PT Rejosari Bumi PT Pacul Mas Tani BPKH Cinagara STPP Cinagara Pusdiklat Karya Nyata KT Saluyu

KT Garuda Ngupuk KSM Cinagara Asri

Studi Literatur dan wawancara

3 Evaluasi mekanisme PJL: - Perkembangan

mekanisme PJL yang dilakukan

- Permasalahan yang timbul dan solusinya

BB TNGGP Forpela TNGGP ESP-USAID RCS Mapala UI PT Rejosari Bumi PT Pacul Mas Tani BPKH Cinagara STPP Cinagara Pusdiklat Karya Nyata KT Saluyu

KT Garuda Ngupuk KSM Cinagara Asri

Wawancara, Observasi lapang, Studi

Tabel 1 (Lanjutan)

No Jenis Data Sumber Data Metode Pegumpulan

Data Data Pendukung

4 Kondisi monografi masyarakat

Kantor desa Tangkil

Kantor desa Cinagara Studi Literatur 3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis deskriptif kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang terjadi di kawasan TNGGP. Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan data dari dokumen perjanjian mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang ada dengan tiga jalur analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman 1992). Reduksi data untuk menyederhanakan data, meringkas, dan menggolongkannya. Penyajian data dapat berupa skema atau bagan alir mekanisme atau teks naratif. Penarikan kesimpulan dengan cara peninjauan ulang data untuk menarik kesimpulan.

Evaluasi mekanisme yang ada dilihat dengan metode triangulasi, yaitu dengan mengecek kesesuaian antara data yang ada di dokumen terkait, pengamatan lapang serta hasil wawancara. Selain itu, mekanisme yang berjalan dilihat berdasarkan definisi Wunder (2005) dan literatur lainnya. Kesesuaian antara mekanisme yang ada dengan literatur dilakukan untuk melihat apakah mekanisme yang ada termasuk mekanisme PJL atau mekanisme lainnya.

3.4.2 Analisis para pihak

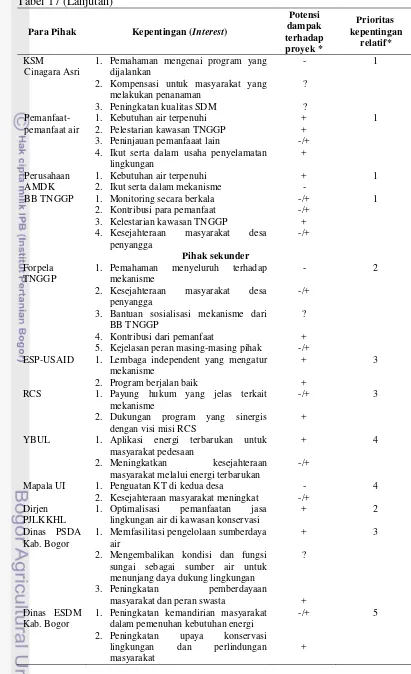

Analisis terhadap keterlibatan para pihak dilakukan untuk mengetahui peran dan fungsi dari masing-masing pihak. Keterlibatan para pihak dianalisis melalui pendekatan yang dikemukakan oleh Groenendjik (2003). Proses indentifikasi para pihak merupakan proses awal dalam metode ini. Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian para pihak menjadi pihak primer dan sekunder. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tingkat keterkaitan para pihak dengan mekanisme yang ada.

Atribut kunci dari masing-masing pihak kemudian diidentifikasi dan dianalisis. Atribut kunci yang dimaksud adalah kepentingan (interest). Selain itu, dimasukkan pula atribut lainnya yaitu pengaruh (influence) dan tingkat kepentingan (importance). Masing-masing pihak memiliki atribut yang berbeda dan dianalisis tergantung pada situasi dan tujuan analisis.

Kepentingan (interest) terhadap tujuan mekanisme merupakan atribut yang penting untuk diinvestigasi dari para pihak. Kepentingan ini mendukung tujuan (para pihak juga menginginkan apa yang coba dicapai oleh mekanisme) atau kebalikannya. Pengaruh (influence) adalah kewenangan para pihak untuk mengontrol keputusan apa yang dibuat, untuk memfasilitasi penerapannya atau untuk menggunakan tekanan yang mempengaruhi mekanisme secara negatif. Pengaruh mungkin saja diartikan sebagai tingkatan orang, kelompok, atau organisasi yang dapat membujuk atau memaksa pihak lain dalam membuat keputusan dan mengikuti beberapa tindakan.

Tabel 2 Kepentingan (interest) masing-masing pihak

Kepentingan (Interest)

Potensi dampak terhadap proyek *

Tingkat kepentingan relatif *

Pihak primer

Pihak 1 ... Pihak n

Pihak sekunder

Pihak 1 ... Pihak n

Keterangan : Tanda positif (+), negatif (-), tidak jelas (-/+), dan tidak diketahui (?) diisi pada kolom potensi dampak, sedangkan kolom tingkat kepentingan relatif diisi dengan skala 0-5 berdasarkan kebijakan dan tujuan mekanisme (Groenendjik 2003).

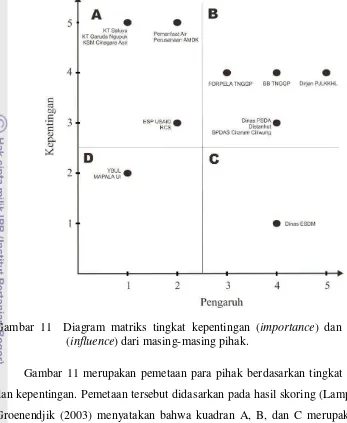

Keberhasilan suatu mekanisme juga tergantung pada kebenaran asumsi yang dibuat oleh masing-masing pihak serta resiko yang dihadapi oleh mekanisme tersebut. Resiko-resiko tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kombinasi pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak akan menghasilkan identifikasi asumsi dan resiko masing-masing pihak. Kombinasi tersebut dibuat pada satu diagram matriks (Gambar 5). Posisi masing-masing pihak pada suatu kuadran tertentu akan mengindikasikan resiko relatif yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, posisi tersebut juga dapat mengindikasikan peluang kerjasama antar pihak untuk mendukung mekanisme yang ada.

High

Importance

Low influence High

Gambar 5 Diagram matriks kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) dari masing-masing pihak.

Berdasarkan matriks tersebut, kotak A, B, dan C merupakan pihak kunci yang dapat mempengaruhi mekanisme secara signifikan. Implikasi dari masing-masing kotak adalah sebagai berikut :

Pihak 1

Pihak 4

A B

Pihak 2

Pihak 1

Pihak 3

D C

A B

A.Para pihak dengan tingkat kepentingan tinggi terhadap mekanisme tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Hal tersebut mengimplikasikan pihak-pihak tersebut memerlukan inisiatif khusus untuk melindungi kepentingan mereka. B.Para pihak dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap

keberhasilan mekanisme. Untuk membentuk kerjasama efektif dalam mendukung mekanisme, sebaiknya pihak yang terlibat langsung dengan mekanisme membangun hubungan kerja dengan pihak-pihak ini.

C.Para pihak yang memiliki pengaruh tinggi tetapi tidak memiliki kepentingan terhadap mekanisme. Pihak-pihak ini dapat menjadi sumber resiko yang signifikan. Selain itu, dibutuhkan monitoring dan manajemen dengan hati-hati. Pihak-pihak ini dapat menghentikan mekanisme dan perlu diperhatikan.

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Penyedia Jasa Lingkungan 4.1.1 Kawasan TNGGP

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak diantara 106°51’-107°02’ BT dan 6°51’ LS. Kawasan ini awalnya memiliki luas 15.196 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 174/Kpts-II/tanggal 10 Juni 2003, kawasan ini diperluas menjadi ± 21.975 ha. Saat ini luasan kawasan TNGGP adalah 22.851,03 ha (Juanda 2010).

Juanda (2010) menyebutkan bahwa berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, curah hujan di dalam kawasan TNGGP termasuk ke dalam Tipe A. Kawasan ini memiliki curah hujan yang tinggi dengan rata-rata hujan tahunan antara 3.000-4.200 mm. Sebagian besar kawasan ini merupakan akuifer daerah air tanah langka dan sebagian kecil merupakan akuifer produktif sedang dengan sebaran yang luas. Akuifer produktif ini memiliki kekerasan keterusan yang sangat beragam. Umumnya air tanah tidak tertekan dengan debit air kurang dari 5 liter/detik (Juanda 2010).

Menurut USAID (2009), terdapat puluhan sungai yang berhulu di kawasan TNGGP. Kawasan ini juga merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) (Forpela 2009). Air yang dihasilkan dari kawasan ini mengairi 10.998 ha sawah dan dimanfaatkan oleh 184.000 KK di 149 desa (USAID 2009). Selain itu, air tersebut juga dimanfaatkan oleh hotel dan restoran yang berada di sekitar kawasan.

4.1.2 Desa penyangga kawasan TNGGP 4.1.2.1 Desa Tangkil

Tabel 3 Penggunaan lahan di desa Tangkil tahun 2010

No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)

1 Perumahan 169

2 Sawah 199

3 Perkebunan/ladang 179

4 Perikanan 1,5

5 Jalan Desa 32

6 Pemakaman 5,6

7 Perkantoran Umum 1

8 Lapangan Olah Raga 1,5

9 Bangunan Pendidikan 6

10 Bangunan Peribadatan 2,5

11 Lainnya 47,17

Jumlah 644,27

Sumber : Laporan kinerja kepala desa Tangkil (2010)

Penggunaan lahan yang mendominasi desa Tangkil adalah sawah dan kebun/ladang yaitu berturut-turut sebesar 199 ha dan 179 ha. Hal ini sesuai dengan mata pencaharian penduduk desa Tangkil di sektor pertanian (Tabel 4).

Tabel 4 Penduduk desa Tangkil berdasarkan mata pencaharian tahun 2010

No. Mata Pencaharian Jumlah Penduduk (jiwa)

1 Petani 629

2 Buruh Tani 1200

3 Pedagang 350

4 Pegawai Negeri Sipil 11

5 Wiraswasta 60

6 Pegawai Swasta 30

7 Karyawan Pabrik 150

8 Buruh Bangunan 276

9 Pengrajin 128

10 Penjahit 15

11 Tukang Ojek 560

12 Bengkel 4

13 Supir Angkot 10

14 Pensiunan 6

15 Lainnya 763

Jumlah 4.192

Sumber : Laporan kinerja kepala desa Tangkil (2010)

Penduduk desa Tangkil berjumlah 8.720 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.360 jiwa/km2. Penduduk desa Tangkil terdiri dari 4.343 laki-laki dan 4.377 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat desa Tangkil sebagian besar tamat sekolah dasar yaitu 2.530 orang. Tingkat pendidikan masyarakat desa Tangkil selengkapnya pada Tabel 5.

Tabel 5 Penduduk desa Tangkil berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2010

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa)

1 Tidak tamat SD 1522

2 Tamat SD/sederajat 2530

Tabel 5 (Lanjutan)

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa)

4 Tamat SLTA/sederajat 285

5 Tamat D1/D2/D3 13

6 Tamat S1 10

7 Tamat S2 -

8 Tamat S3 -

Jumlah 4.690

Sumber : Laporan kinerja kepala desa Tangkil (2010)

Desa Tangkil memiliki kelompok tani bernama KT Garuda Ngupuk dan KT Saluyu. Kelompok tani ini merupakan mitra kerja Forpela TNGGP dalam melaksanakan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di kawasan tersebut. 4.1.2.2 Desa Cinagara

Desa Cinagara memiliki luas 496,52 Ha. Desa ini berbatasan dengan desa Tangkil di sebelah utara, desa Pasir Buncir di sebelah selatan, desa Muara Jaya di sebelah barat dan kawasan TNGGP di sebelah timur. Penggunaan lahan di desa Cinagara tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 Penggunaan lahan desa Cinagara tahun 2007

No. Penggunaan Luas Lahan

Ha %

1 Jalan 2 0,40

2 Sawah dan Ladang 298,50 60,12

3 Bangunan Umum 1,00 0,20

4 Empang/ Kolam 2,50 0,50

5 Perumahan/ pemukiman 33,00 6,65

6 Perkuburan 3,00 0,60

7 Kehutanan 150,00 30,20

8 Lain-lain 6,52 1,31

Jumlah 496,52 100,00

Sumber : Data monografi desa Cinagara (2007) diacu dalamIskandar (2008)

Penggunaan lahan terbesar di desa Cinagara adalah sawah dan ladang sebesar 298,5 Ha (60,12%) yang terdiri dari beberapa peruntukan jenis tanaman. Jenis tanaman yang ditanam pada areal tersebut diantaranya padi (260 ha), jagung, tomat, kacang panjang, terong, buncis, ketimun, pisang, pepaya, salak, kelapa dan kopi. Penggunaan lahan yang paling kecil adalah untuk bangunan umum yang hanya sebesar satu ha (0,2%).

Penduduk desa Cinagara yang tercatat berdasarkan tingkat pendidikan adalah 1.955 orang (Monografi desa 2007 diacu dalam Iskandar 2008). Tingkat pendidikan penduduk desa Cinagara terbagi dua, yaitu tingkat pendidikan umum dan tingkat pendidikan khusus. Tingkat pendidikan penduduk desa Cinagara tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 Penduduk desa Cinagara berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2007

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk

Orang Persentase

1 Lulusan Pendidikan Umum

a) TK 75 3,84

b) SD 135 6,91

c) SMP/SLTP 225 11,51

d) SMA/SLTA 125 6,39

e) Akademi/D1-D3 35 1,79

f) Sarjana (S1-S3) 10 0,51

2 Lulusan Pendidikan Khusus

a) Pondok Pesantren 75 3,84

b) Madrasah 525 26,85

c) Pendidikan Keagamaan 725 37,08

d) Kursus/Keterampilan 25 1,28

Jumlah 1.955 100,00

Sumber : Data monografi desa Cinagara (2007) diacu dalamIskandar (2008)

Jumlah penduduk Desa Cinagara yang tercatat dalam monografi desa tahun 2007 menurut pekerjaannya berjumlah 1.365 orang yang terbagi dalam beberapa jenis pekerjaan yang disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Penduduk desa Cinagara berdasarkan mata pencaharian tahun 2007

No. Mata Pencaharian Jumlah Penduduk

Orang Persentase (%)

1 Pegawai Negeri Sipil 25 1,83

2 ABRI 5 0,37

3 Swasta 425 31,14

4 Petani 375 27,47

5 Pertukangan 75 5,49

6 Buruh Tani 435 31,87

7 Pensiunan 15 1,10

8 Pemulung 10 0,73

Jumlah 1.365 100,00

Sumber : Data monografi desa Cinagara (2007) diacu dalamIskandar (2008)

penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan kategori pada Tabel 8.

Banyaknya penduduk desa Cinagara yang bermatapencaharian di bidang pertanian, membuat desa ini memiliki kelompok tani. Kelompok tani tersebut bernama KSM Cinagara Asri. Kelompok tani tersebut merupakan mitra kerja Forpela TNGGP dalam melakukan penerapan program pembayaran jasa lingkungan.

4.2 Pemanfaat Jasa Lingkungan Air

USAID (2009) menyebutkan, berdasarkan hasil rapat revitalisasi Forpela TNGGP selama tahun 2009, tercatat pemanfaat air dari kawasan adalah 103 pemanfaat baik komersial maupun non komersial. Informasi mengenai pemanfaat air dari kawasan TNGGP tersaji dalam Tabel 9.

Tabel 9 Jumlah pemanfaat air yang terdaftar sebagai anggota Forpela TNGGP

Wilayah PemanfaatAir (2006) Pemanfaat Air (2009) Komersial Non-Komersial Komersial Non-Komersial

Bogor 13 4 30 9

Cianjur 18 5 44 9

Sukabumi 5 2 19 2

Jumlah 36 11 83 20

Total 47 103

Sumber : USAID (2006) dan Forpela TNGGP (2006)

Pemanfaat-pemanfaat air yang berada di wilayah resort Tapos, Cimande, dan Bodogol antara lain PT Rejosari Bumi unit Tapos, PT Pacul Mas Tani, BPKH Cinagara, STPP Cinagara, serta Pusdiklat Karya Nyata. Pemanfaatan air dari kawasan taman nasional oleh para pemanfaat tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10 Pemanfaatan air dari kawasan TNGGP oleh para pemanfaat

Pemanfaat Jenis

Sumber

Panjang Pipa

Diameter Pipa

Ukuran Bak Air

PT Rejosari Bumi Sungai 2,16 km 3 inchi 10 x 20 x 1 m3 PT Pacul Mas Tani Sungai 5 km 3 inchi 5 x 6 x 1 m3 BPKH Cinagara Sungai 5 km 3 inchi 3 x 2 x 2 m3 STPP Cinagara Sungai 5 km 3 inchi 3 x 2 x 2 m3 Pusdiklat Karya Nyata Sungai 1 km 3 inchi 3 x 3 x 1 m3 Sumber : USAID (2006) dan Forpela TNGGP (2006)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air di TNGGP 5.1.1 Latar belakang mekanisme pembayaran jasa lingkungan air

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki potensi untuk pengembangan jasa lingkungan air. Berdasarkan penelitian Darusman (1993), nilai manfaat air yang disediakan TNGGP sebesar Rp 4,341 milyar/tahun atau setara dengan Rp 280 juta/ha taman nasional/tahun. USAID (2009) menyatakan pengembangan potensi TNGGP harus segera dilakukan. Hal ini dikarenakan tingginya laju pertumbuhan penduduk di sekitar taman nasional. Selain itu, di bagian hilir membutuhkan air dalam volume yang lebih banyak dengan kualitas yang sesuai untuk air minum. Kecenderungan permintaan air yang lebih tinggi ini berdampak bagi kelestarian ekosistem hutan sebagai sumber airnya.

Pemanfaatan jasa lingkungan air yang dilakukan di TNGGP masih belum memberikan kontribusi bagi kawasan. USAID (2006) menyatakan pada kenyataannya, upaya memelihara kawasan hutan sebagai penghasil jasa lingkungan air akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan konstruksi air.

Jasa lingkungan air juga belum dinilai secara bijak oleh para pemanfaat air yang ada di sekitar TNGGP.

Hal-hal tersebut kemudian mendasari adanya pertemuan yang difasilitasi oleh dinas PSDA. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemanfaat air dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil kontribusi berupa pajak ketika pemanfaat air mengambil air melalui sumur bor dan berada di luar kawasan konservasi.

Pembangunan komitmen para pemanfaat air di sekitar kawasan TNGGP dimulai dengan kegiatan inventarisasi pemanfaat air. Selanjutnya, dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membangun komitmen para pemanfaat. Namun, hal tersebut belum sampai pada rancangan mekanisme insentif.

Balai Besar TNGGP selaku pengelola kawasan TNGGP memiliki harapan dan keinginan untuk mengajak peran serta pemanfaat jasa lingkungan untuk melakukan upaya konservasi kawasan TNGGP. Sesuai dengan surat edaran Dirjen PHKA nomor SE.3/IV-SET/2008 tentang pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, bahwa UPT taman nasional dapat melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dari dalam kawasan melalui kerjasama dengan mitra kerja (Dirjen PHKA 2008). Selain itu, Balai Besar TNGGP tidak dapat mengelola insentif dari para pemanfaat air.

Hal-hal tersebut kemudian mendasari pembentukan suatu badan atau lembaga independen. Badan atau lembaga ini nantinya akan mengelola insentif dari para pemanfaat jasa lingkungan TNGGP khususnya air.

Proses pembentukan badan atau lembaga ini difasilitasi oleh USAID dan RCS. USAID melalui Environmental Services Programme (ESP) mengembangkan program watershed management. Salah satu program watershed management tersebut adalah membangun sebuah kelembagaan dalam pengelolaan jasa lingkungan air.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa masukan dari para pemanfaat air untuk Balai Besar TNGGP (Lampiran 7). Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen dari para pemanfaat air untuk membentuk sebuah forum. Forum ini diharapkan dapat menjadi media koordinasi dan komunikasi antara para pemanfaat air dan Balai Besar TNGGP.

Tahap selanjutnya adalah pembentukan kelompok kerja di masing-masing wilayah administrasi TNGGP. Setelah kelompok kerja dibentuk, dilakukan pemetaan terhadap bak penampungan air dan perusahaan pemanfaat air. Setelah peta penyebaran pemanfaat air dibuat, para pemanfaat air TNGGP membentuk Forum Peduli Air (Forpela) TNGGP.

Keanggotaan Forpela TNGGP terdiri dari beberapa unsur. Pasal 12 dalam AD/ART Forpela TNGGP menyebutkan bahwa anggota Forpela TNGGP adalah pemanfaat air yang terdiri dari lembaga/perusahaan/lapisan masyarakat yang berkepentingan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan TNGGP. Selain itu, anggota Forpela TNGGP juga dapat berasal dari kalangan profesional, pemerhati, dan pihak lain yang peduli terhadap pemanfaatan jasa lingkungan air. 5.1.2 Penetapan nilai pembayaran jasa lingkungan air

Nilai pembayaran jasa lingkungan air dapat ditetapkan melalui beberapa cara. Pada umumnya, nilai pembayaran jasa lingkungan air ditetapkan berdasarkan nilai ekonomi air. Penghitungan nilai air dapat dilakukan melalui pendekatan valuasi air atau perhitungan debit. Fauzi (2006) menyatakan, pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung nilai air bersih atau irigasi adalah metode kontingensi.

Selain metode kontingensi, nilai air dapat dihitung berdasarkan debit dan tarif air permukaan. Berdasarkan Perda Jawa Barat Nomor 6 tahun 2002, nilai perolehan air permukaan ditetapkan sebesar Rp 500/m3. Nilai tersebut jika dikalikan dengan jumlah air yang mengalir, akan menghasilkan nilai ekonomi air. Sutopo (2011) menyebutkan perusahaan-peusahaan AMDK di sekitar Tangkil dan Cinagara bersedia untuk membayar jasa lingkungan (WTP) sebesar Rp 1.538,65/m3 dan kesediaan masyarakat menerima PJL sebesar Rp 1.589,29/m3. Berdasarkan hasil tersebut, maka rataan yang digunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan adalah sebesar Rp 1.563,97/m3. Nilai rataan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran jasa lingkungan.

Forpela TNGGP dengan BB TNGGP tidak memakai metode valuasi ekonomi dikarenakan ingin membuat sebuah konsep partisipatif. Konsep ini mendorong anggota khususnya untuk mau memberikan kontribusi. Jika Forpela TNGGP memakai konsep perhitungan debit dan nilai ekonomi air dengan memaksakan pembayaran kepada para pemanfaat, dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan sumberdaya air. Para pemanfaat akan menekan jumlah air yang seharusnya disediakan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses partisipasi yang diharapkan tidak akan terjadi.

Nilai pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota Forpela TNGGP. Forpela TNGGP mencoba membangun inisiatif para pemanfaat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Nilai kontribusi tersebut kemudian ditetapkan sebagai iuran pokok dan iuran wajib anggota. Besaran nilai iuran tersebut tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11 Nilai iuran pokok dan iuran wajib keanggotaan Forpela TNGGP

Pemanfaat Air Iuran Pokok*) Iuran Wajib**)

Komersial Rp 500.000-5.000.000,- Rp 50.000-200.000,- Non-Komersial Rp 50.000-200.000,- Rp 20.000-100.000,-

Keterangan : Tanda *) menyatakan bahwa iuran ini dibayarkan satu bulan setelah menjadi anggota Forpela TNGGP; tanda **) menyatakan bahwa iuran dibayarkan anggota setiap bulan (USAID 2009).

komersial merupakan perusahaan-perusahaan maupun instansi yang memanfaatkan air untuk keperluan usaha (Lampiran 8). Pemanfaat non komersial merupakan masyarakat desa yang memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Kontribusi dari masing-masing pemanfaat dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Jumlah kontribusi dari masing-masing pemanfaat air

No. Pemanfaat Air Iuran Pokok Iuran Wajib Keterangan

1 PT Rejosari Bumi Rp 6.000.000 Rp 6.000.000/ tahun

Sampai tahun 2011

2 PT Pacul Mas Tani - - Belum berpartisipasi 3 BPKH Cinagara - Rp 600.000/ tahun Tahun 2007-2009

4 STPP Cinagara - Rp

200.000-500.000/tahun

Tahun 2007- 2009

5 Pusdiklat Karya Nyata - - Belum berpartisipasi Sumber: Data diolah (2011)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pemanfaat air yang belum memberikan kontribusi. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan. Sebagai contoh, STPP Cinagara merasakan kesulitan untuk memberikan kontribusi karena tidak memiliki anggaran khusus untuk pembayaran iuran keanggotaan. STTP Cinagara menggunakan air dari kawasan TNGGP untuk keperluan rumah tangga instansi. PT Pacul Mas Tani menolak memberikan kontribusi selama tidak ada kegiatan dan upaya konservasi yang jelas dari Forpela TNGGP.

Selain pemanfaat komersial, terdapat pula pemanfaat non komersial yang berasal dari masyarakat. Masyarakat melakukan pembayaran iuran melalui kelompok tani atau perangkat desa. Besarnya iuran dari masyarakat dan peruntukannya tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13 Besaran, pengelolaan serta peruntukan iuran yang ada di masyarakat

Pemanfaat Besarnya Iuran Pengelola Peruntukan

Masyarakat desa Tangkil

Rp 15.000,-/bulan KT Garuda Ngupuk Pengelolaan mikro hidro Rp 15.000,- atau 5 kg

gabah atau 2,5 kg beras/4 bulan (pasca panen)

KT Garuda Ngupuk Pengelolaan saluran air Bojong, Cioray, dan Jogjogan

Rp 5.000,-/bulan Perangkat desa (ulu-ulu)

Perawatan saluran air

Masyarakat desa Cinagara

Rp 1.000,-/bulan Kelompok sanitasi Pemeliharaan WC umum

Pada umumnya masyarakat membayarkan iuran seperti yang ada pada Tabel 13. Iuran-iuran tersebut kemudian dikelola untuk masing-masing peruntukan. Pengelolaan iuran seperti yang terdapat di Tabel 13 tidak dilakukan oleh Forpela TNGGP melainkan langsung dikelola masyarakat melalui kelompok tani/lainnya.

Berdasarkan pernyataan keuangan Forpela (2010) menyebutkan bahwa jumlah dana kompensasi yang terkumpul sampai tahun 2010, tercatat Rp 8.000.000. Pernyataan keuangan Forpela tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14 Pemasukan dan pengeluaran Forpela TNGGP

Tahun Pemasukan Pengeluaran Saldo

2009 40.000.000 18.500.000 21.500.000

2010 8.000.000 12.000.000 17.000.000

Sumber: Pernyataan keuangan Forpela TNGGP tahun 2009 dan 2010

Tabel 14 menunjukkan pemasukan dan pengeluaran Forpela TNGGP antara tahun 2009-2010. Dalam pernyataan keuangan yang diacu, tidak terdapat rincian pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan maupun program kerja Forpela.

5.1.3 Skema pembayaran jasa lingkungan air

Pada tahun 2006, ESP-USAID bekerjasama dengan BB TNGP dan RCS melakukan inisiatif pengembangan program skema jasa lingkungan (PES) di kawasan TNGGP. Skema ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air melalui pengembangan kemitraan dengan para pemanfaat jasa lingkungan air disekitar kawasan konservasi untuk mendukung konservasi berkelanjutan (Forpela 2009).

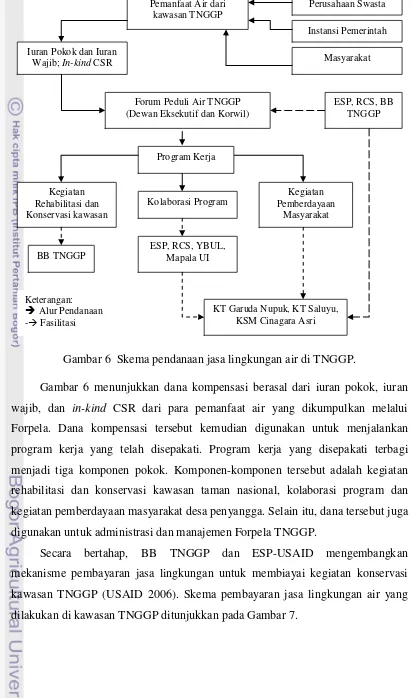

Gambar 6 Skema pendanaan jasa lingkungan air di TNGGP.

Gambar 6 menunjukkan dana kompensasi berasal dari iuran pokok, iuran wajib, dan in-kind CSR dari para pemanfaat air yang dikumpulkan melalui Forpela. Dana kompensasi tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan program kerja yang telah disepakati. Program kerja yang disepakati terbagi menjadi tiga komponen pokok. Komponen-komponen tersebut adalah kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan taman nasional, kolaborasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk administrasi dan manajemen Forpela TNGGP.

Secara bertahap, BB TNGGP dan ESP-USAID mengembangkan mekanisme pembayaran jasa lingkungan untuk membiayai kegiatan konservasi kawasan TNGGP (USAID 2006). Skema pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan di kawasan TNGGP ditunjukkan pada Gambar 7.

Pemanfaat Air dari kawasan TNGGP

Perusahaan Swasta

Instansi Pemerintah

Kolaborasi Program

Masyarakat

Forum Peduli Air TNGGP (Dewan Eksekutif dan Korwil)

ESP, RCS, BB TNGGP

Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi kawasan

Program Kerja Iuran Pokok dan Iuran

Wajib; In-kind CSR

ESP, RCS, YBUL, Mapala UI

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat

KT Garuda Nupuk, KT Saluyu, KSM Cinagara Asri BB TNGGP

Keterangan:

[image:34.595.102.515.106.804.2]Sumber: RCS (2008)

Gambar 7 Skema Pembayaran Jasa Lingkungan Air di TNGGP.

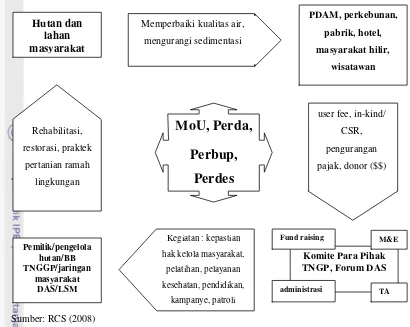

Gambar 7 menunjukkan bahwa skema pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP dimulai dari adanya peranan dari lahan masyarakat hulu dan hutan (kawasan TNGGP) untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi sedimentasi. Jasa air tersebut dimanfaatkan oleh para pemanfaat air. Selanjutnya, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan maupun program kerja seperti pada Gambar 6. Para pihak seperti BB TNGGP dan masyarakat yang berada di wilayah hulu melakukan upaya rehabilitasi, restorasi dan praktik pertanian ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga peranan dari lahan masyarakat hulu dam hutan (kawasan TNGGP). Hubungan dan kesepakatan para pihak terhadap pembayaran jasa lingkungan air diatur dalam MoU dan kesepakatan lainnya.

Kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan taman nasional meliputi kegiatan seperti pengamanan kawasan patroli dan penanaman. Kegiatan ini merupakan penerapan rencana kerja yang disepakati. Selain itu, dibuat juga pembibitan tanaman-tanaman endemik yang ada di TNGGP, seperti rasamala

Hutan dan lahan masyarakat Pemilik/pengelola hutan/BB TNGGP/jaringan masyarakat DAS/LSM

Komite Para Pihak TNGP, Forum DAS

PDAM, perkebunan,

pabrik, hotel,

masyarakat hilir,

wisatawan

Memperbaiki kualitas air, mengurangi sedimentasi

Kegiatan : kepastian hak kelola masyarakat,

pelatihan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kampanye, patroli

MoU, Perda,

Perbup,

Perdes

user fee, in-kind/ CSR, pengurangan pajak, donor ($$)

TA administrasi

Fund raising M&E

Rehabilitasi, restorasi, praktek

[image:35.595.102.512.80.407.2](Altingia excelsa) dan puspa (Schima walichii). Pusat pembibitan ini berada di desa Pancawati.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan air yang berbeda. Pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan air dilakukan pada tingkat taman nasional. Pengembangan tersebut belum mencapai pada tingkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Empat DAS yang berhulu di kawasan TNGGP masih tergabung dalam satu skema pembayaran jasa lingkungan air yang sama. Hal ini dapat menimbulkan dampak berbeda jika dilihat dari karakteristik dan urgentitas pengelolaan masing-masing DAS.

Selain itu, hubungan yang dibangun dari skema pembayaran jasa lingkungan air di TNGGP belum mencakup hubungan hulu-hilir dalam arti luas. Hal ini dikarenakan penyedia maupun pemanfaat air dari kawasan TNGGP masih berada dalam ruang lingkup wilayah hulu dari suatu DAS. Pemanfaat air merupakan para pihak yang memanfaatkan air secara langsung dari kawasan taman nasional. Di lokasi lain, pembayaran jasa lingkungan air di DAS Cidanau misalnya, pemanfaat air berada di wilayah hilir yaitu kota Cilegon. Leimona et al.

(2010) menyebutkan DAS Cidanau merupakan satu-satunya penyedia air untuk rumah tangga dan hampir 100 industri yang beroperasi di Cilegon. Salah satu industri tersebut adalah PT KTI yang merupakan satu-satunya pembeli jasa lingkungan air DAS Cidanau.

Pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP, pada dasarnya bertujuan untuk mendukung upaya konservasi taman nasional oleh berbagai pihak. Tujuan tersebut diturunkan pada tujuan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air TNGGP. Tujuan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan di TNGGP adalah untuk membangun kemitraan untuk mendukung upaya konservasi kawasan TNGGP dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa penyangga melalui inkubasi usaha terpadu.

bernegosiasi, dan menyelesaikan proses transaksi. Fasilitator juga berperan mengurangi resiko kegagalan dengan membangun kapasitas masyarakat, mencari partner yang tepat, serta mengidentifikasi masalah yang ada.

5.1.4 Penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air di desa Tangkil dan Cinagara

Penerapan pembayaran jasa lingkungan air dilakukan secara kolaborasi oleh Forpela TNGGP dan pihak lainnya. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan Forpela TNGGP dengan ESP-USAID, RCS, Mapala UI, dan YBUL. Berdasarkan Forpela TNGGP (2009) terdapat beberapa program kerja Forpela, antara lain: Program pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit), Program peningkatan partisipasi dan peluang usaha produktif masyarakat, Progam peningkatan kapasitas kelembagaan Forpela TNGGP, Program peningkatan kerjasama kemitraan pengelolaan sumberdaya air, Program pemberian susu pasteurisasi dan gemar menanam untuk siswa-siswi Sekolah Dasar di desa penyangga, dan Program studi banding dalam penerapan pembiayaan jasa lingkungan.

Beberapa program Forpela TNGGP dilakukan di desa Tangkil dan Cinagara. Desa Tangkil dan Cinagara merupakan dua dari enam MDK (Model Desa Konservasi) yang dicanangkan taman nasional. Program yang dilakukan di dua desa tersebut yaitu Program pembangunan pusat pembibitan pohon (Bank Bibit) dan Program peningkatan partisipasi dan peluang usaha produktif masyarakat (Forpela TNGGP 2009).

Berdasarkann hasil identifikasi di lapangan, program yang dijalankan di kedua desa meliputi kegiatan pelatihan-pelatihan usaha dan sekolah lapang serta pemberian bantuan untuk inkubasi usaha masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kelompok-kelompok tani yang ada di kedua desa. Kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan di kedua desa tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15 Jenis kegiatan dan bantuan dalam penerapan pembayaran jasa lingkungan air di desa Tangkil dan Cinagara

No. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Bantuan yang

diberikan

1 KT Garuda Ngupuk desa Tangkil

Pelatihan pembuatan pupuk, sumur resapan, sanitasi lingkungan, PLTMH (pelatihan mikrohidro), budidaya jamur, tumbuhan obat, serta beternak kelinci dan domba

Tabel 15 (Lanjutan)

No. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Bantuan yang diberikan

2 KT Saluyu desa Tangkil

Sekolah lapang dan pelatihan pembuatan kripik wortel

Domba dan kelinci

3 KSM

Cinagara Asri desa Cinagara

Pelatihan usaha perikanan, peternakan kambing, kelinci, dan tanaman hias. Selain itu, dilakukan pelatihan sanitasi lingkungan di kampung Pojok.

bantuan pembuatan 2 unit WC umum

Sumber: Data diolah (2011)

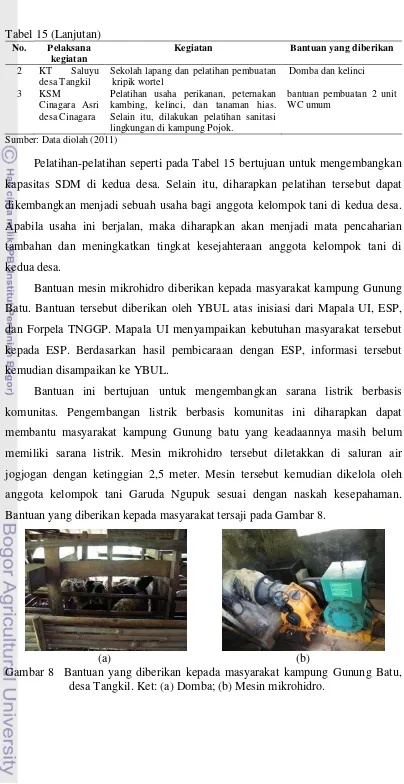

Pelatihan-pelatihan seperti pada Tabel 15 bertujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM di kedua desa. Selain itu, diharapkan pelatihan tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha bagi anggota kelompok tani di kedua desa. Apabila usaha ini berjalan, maka diharapkan akan menjadi mata pencaharian tambahan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani di kedua desa.

Bantuan mesin mikrohidro diberikan kepada masyarakat kampung Gunung Batu. Bantuan tersebut diberikan oleh YBUL atas inisiasi dari Mapala UI, ESP, dan Forpela TNGGP. Mapala UI menyampaikan kebutuhan masyarakat tersebut kepada ESP. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan ESP, informasi tersebut kemudian disampaikan ke YBUL.

Bantuan ini bertujuan untuk mengembangkan sarana listrik berbasis komunitas. Pengembangan listrik berbasis komunitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat kampung Gunung batu yang keadaannya masih belum memiliki sarana listrik. Mesin mikrohidro tersebut diletakkan di saluran air jogjogan dengan ketinggian 2,5 meter. Mesin tersebut kemudian dikelola oleh anggota kelompok tani Garuda Ngupuk sesuai dengan naskah kesepahaman. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersaji pada Gambar 8.

(a) (b)

[image:38.595.108.512.58.842.2]Masyarakat kampung Gunung Batu diberikan benih sengon (Paraserienthes falcataria) dan gmelina (Gmelina arborea) untuk ditanam disekitar rumah dan daerah penyangga kawasan. Pemberian bantuan benih dilakukan pada November 2009. Program Bank Bibit tidak terlihat di kedua desa selama pengambilan data. Adanya beberapa kendala di kedua desa yang menyebabkan program ini tidak berjalan. Selain bantuan dan pelatihan tersebut, masyarakat diberikan uang sebesar Rp 25.000/kegiatan yang diikuti.

Pemberian imbalan melalui penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air yang dilakukan tersebut tergolong pemberian imbalan non finansial. Hal ini dikarenakan imbalan yang diberikan berupa kegiatan pelatihan dan bantuan bukan berupa dana. Sependapat dengan Gouyon (2004), bahwa pemberian imbalan non finansial dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, pelatihan, manfaat atau jasa-jasa lainnya bagi pihak yang menyediakan jasa lingkungan.

5.1.5 Perkembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air

Forpela TNGGP menerapkan perioditas kegiatan 3 tahunan dan periode terakhir berakhir di tahun 2009 (Forpela TNGGP 2009). Kegiatan tiga tahunan berikutnya disusun dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) Forpela TNGGP 2010-2013. Kegiatan pemberian bantuan dan pelatihan-pelatihan di desa Tangkil dan Cinagara berlangsung antara tahun 2007-2009. Tidak ada kurun waktu perjanjian secara khusus untuk mekanisme pembayaran jasa lingkungan air itu sendiri. Kurun waktu perjanjian yang diacu merujuk pada MoU antara pemanfaat air dengan Forpela TNGGP, dan antara Forpela TNGGP dengan BB TNGGP.

program susunisasi dan bibit pohon, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola pemberdayaan masyarakat melalui TOT petugas kehutanan.

Proses pengumpulan dana dari para pemanfaat hingga saat ini masih sulit dilakukan. Sebanyak dua dari lima pemanfaat air yang diwawancarai belum bersedia memberikan kontribusi. Pemanfaat-pemanfaat bersedia membayarkan kontribusi apabila Forpela TNGGP melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan atau pemberdayaan masyarakat secara nyata. Selain itu, beberapa pemanfaat juga merasa kesulitan memberikan kotribusi dikarenakan belum adanya anggaran khusus untuk pembayaran iuran keanggotaan.

Pemanfaat-pemanfaat juga mempertanyakan transparansi keuangan Forpela TNGGP. Pemanfaat yang telah memberikan kontribusi berupa iuran keanggotaan, tidak diberikan kwitansi pembayaran. Selain itu, pemanfaat (khususnya yang memberikan kontribusi) tidak diberikan salinan laporan keuangan Forpela TNGGP. Dalam pernyataan keuangan yang diacu, tidak terdapat rincian pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan maupun program kerja Forpela. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pemanfaat pada akhirnya enggan memberikan kontribusi.

Kelompok tani yang dibentuk ketika penerapan mekanisme pembayaran jasa lingkungan air hampir bubar. Mereka tidak melakukan kegiatan terkait pembayaran jasa lingkungan. Hal ini berdampak bagi pengelolaan bantuan-bantuan yang diberikan. Bantuan domba yang diberikan di lokasi tersebut masih terkelola dengan baik. Domba-domba tersebut dititipkan pada beberapa warga. Akan tetapi, terdapat pengelolaan bantuan yang tidak berjalan sesuai naskah kesepahaman. Contohnya pada pengelolaan PLTMH di kampung Gunung Batu desa Tangkil. Sebagian besar anggota kelompok tani tidak bersedia membayar iuran untuk pengelolaan PLTMH dikarenakan alat pembangkit listrik tersebut tidak berfungsi.

PLTMH di lokasi tersebut dianggap kurang tepat, debit yang digunakan untuk memutar turbin sudah cukup. Namun, ketinggian tempat tidak memadai untuk mengoperasikan PLTMH. Ketinggian tempat hanya 2,5 meter, sedangkan ketinggian minimal untuk pengoperasian PLTMH adalah 6 meter. Hal tersebut membuat PLTMH hanya mampu mengaliri kebutuhan listrik untuk 20 KK.

Adanya konflik yang terjadi di masyarakat kampung gunung batu sendiri, pada akhirnya menyebabkan PLTMH tersebut tidak digunakan. Kondisi masyarakat kampung gunung batu berpendidikan rendah sehingga sering terjadi kecemburuan sosial. Selain itu, masyarakat kampung gunung batu juga kurang memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Kondisi yang demikian menyulitkan kelompok untuk mensosialisasikan program bantuan yang datang termasuk dari Forpela TNGGP/ESP-USAID.

Bantuan yang diterima masyarakat kampung Pojok desa Cinagara berupa dua unit WC umum juga tidak digunakan. Iuran yang diperuntukkan untuk pengelolaan bantuan tersebut tidak dijalankan warga. Hal ini mengakibatkan fasilitas umum tersebut tidak bisa difungsikan lagi untuk keperluan MCK masyarakat. Masyarakat kampung Pojok pada akhirnya kembali melakukan kegiatan MCK di aliran sungai Cinagara.

Gambar 9 Bantuan berupa WC umum di desa Cinagara.

Rencana peraturan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi tidak jadi disusun oleh Dirjen PJLKKHL. Hal ini menyebabkan, sampai saat ini aturan yang diacu dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di kawasan TNGGP hanya berdasarkan surat edaran Dirjen PHKA, perjanjian-perjanjian kerjasama, naskah kesepahaman serta peraturan perundangan lain terkait pemanfaatan air secara umum.

5.2 Keterlibatan Para Pihak 5.2.1 Identifikasi para pihak

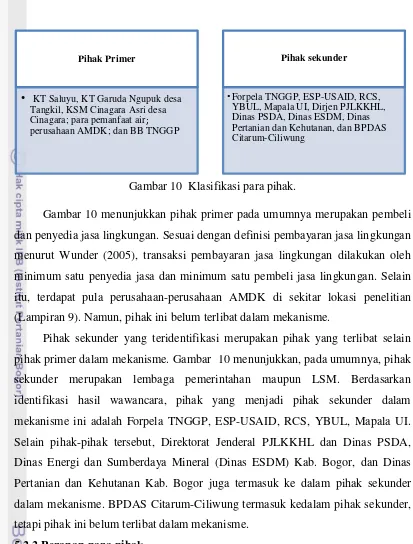

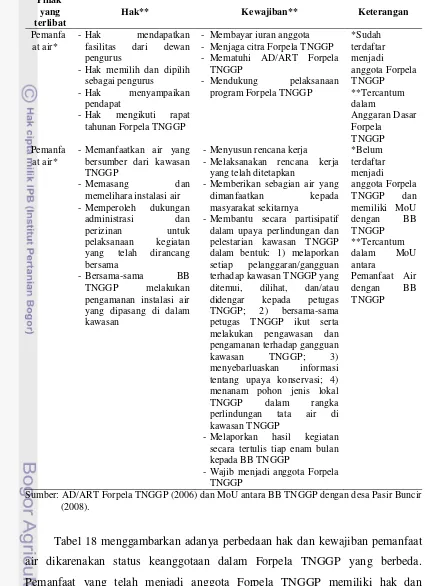

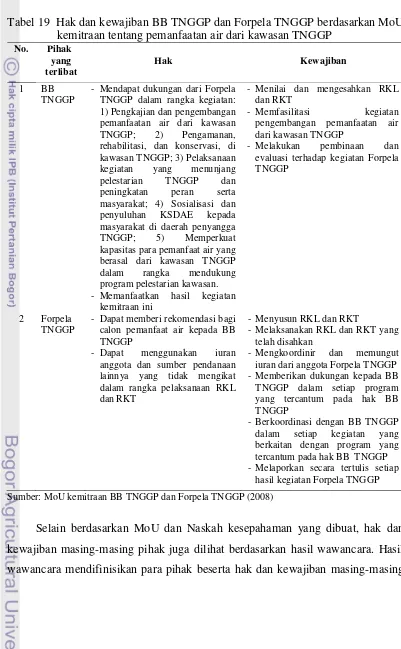

Para pihak didefinisikan sebagai semua piha