ANALISIS FINANSIAL BUDI DAYA KEMENYAN

RAKYAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY

(Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae

Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)

SKRIPSI

JOSUA K. GULTOM

041201030

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

JOSUA K. GULTOM. Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara). Di bawah bimbingan ODING AFFANDI dan EDY BATARA MULYA SIREGAR.

Analisis finansial merupakan suatu cara untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh, dan waktu untuk memperoleh pengembalian investasi pada tingkat suku bunga tertentu. Adanya perubahan lahan di Desa Pangurdotan dari lahan non agroforestry menjadi

agroforestry, menjadi dasar untuk melakukan analisis finansial di daerah tersebut.

Metode yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif dan analisis finansial dengan menghitung besarnya Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan lahan non

agroforestry menjadi agroforestry dan membandingkan tingkat kelayakan finansial

kedua sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat mengubah lahan mereka dari non agroforestry menjadi agroforestry adalah karena secara finansial sistem agroforestry lebih menguntungkan. Nilai NPV yang diperoleh dengan sistem agroforestry adalah Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha, sedangkan dengan sistem non agroforestry adalah Rp. 20.526.290 selama 15 tahun/ha. Nilai BCR dan IRR untuk sistem agroforestry adalah 3,01 dan 52,63% dan untuk non agroforestry adalah 16,02 dan 49,86% dengan tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Kedua sistem tersebut adalah layak secara finansial, dan yang paling optimal adalah sistem agroforestry.

ABSTRACT

JOSUA K. GULTOM. Financial Analysis of Kemenyan Cultivation in

Agroforestry System (Study Case in Pangurdotan, Subdistrict of Pahae Julu, District of Tapanuli Utara). Under Supervision of ODING AFFANDI and

EDY BATARA MULYA SIREGAR.

Financial Analysis is a way to find out the amount of costs, benefits and profits obtained, and time to obtain the investment return at a certain rate. Conversion of land in Pangurdotan of non agroforestry into agroforestry became the basis for financial analysis in the area. The methode used are descriptive analysis and financial analysis by calculating Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).

The purpose of this study is to determine the cause of changes non agroforestry into agroforestry and to compare feasibility level of financial of two systems. The result shows that the cause of the people to change their land is because it is financially more profitable. The NPV value of agroforestry system is Rp. 21.837.109,- for 15 years/ha, whereas with non agroforestry system, the NPV value is RP. 20.256.290,- for 15 years/ha. BCR and IRR value of agroforestry system are 3,01 and 52,63% and for non agroforestry system are 16,02 and 49,86% with the level of interest rate is 6,5%. Both of the two systems is financially feasible, and the most optimal is the agroforestry system.

RIWAYAT HIDUP

Josua K. Gultom dilahirkan di Taurutng pada tanggal 14 Juli 1986. Penulis

merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan T. L. Gultom dan H.

Situmorang.

Pada tahun 2001 Penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas

Swasta HKBP 2, Tarutung. Melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

(SPMB) pada tahun 2004, Penulis masuk di Universitas Sumatera Utara, Fakultas

Pertanian, Departemen Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi salah satu anggota

organisasi HIMAS (Himpunan Mahasiswa Sylva). Pada tahun 2006 Penulis

melaksanakan Praktek Pengelolaan dan Pembinaan Hutan (P3H) di Taman

Nasional Batang Gadis (TNBG), Kecamatan Mandailing Natal, Kabupaten

Tapanuli Selatan. Pada akhir studi penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan

(PKL) di HPHTI PT. Arara Abadi, Kabupaten Siak, Pekanbaru, Riau pada tanggal

15 Juni sampai 8 Agustus 2009. Untuk dapat menyelesaikan studi, penulis

melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan

Rakyat Dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan

Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)” dibawah bimbingan Bapak Oding Affandi,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan berkat dan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat

Dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan

Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara)”. Penelitian ini merupakan salah satu

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Kehutanan, Fakultas

Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak

Oding Affandi, S.Hut, M.P dan Bapak Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS selaku

komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Medan, Desember 2010

DAFTAR ISI

Manfaat Penelitian... 3

TINJAUAN PUSTAKA Deskripsi Tanaman Kemenyan ... 5

Manfaat/Kegunaan Kemenyan ... 5

Pengertian dan Fungsi Agroforestry ... 8

Klasifikasi Sistem Agroforestry ... 10

Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry... 12

Analisis Finansial Agroforestry ... 13

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ... 17

Pengumpulan Data ... 17

Pengolahan Data... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden... 21

Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pengusahaan Lahan dari non agroforestry menjadi agroforestry ... 25

Analisis Finansial ... 26

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 30

Saran ... 30

DAFTAR TABEL

Hal.

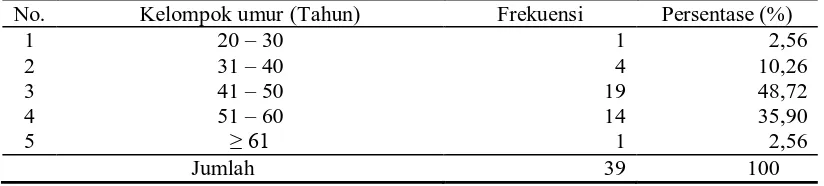

1. Penyebaran responden berdasarkan umur ... 21

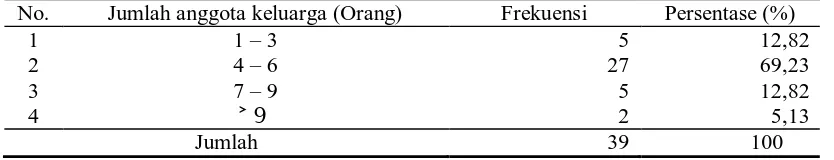

2. Penyebaran responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ... 22

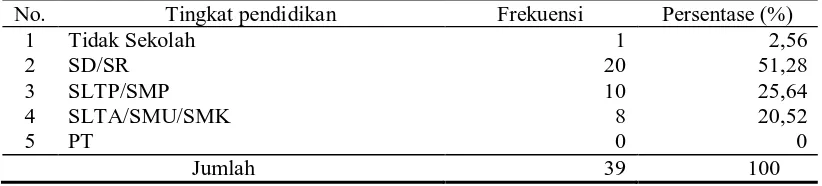

3. Penyebaran responden berdasarkan pendidikan ... 23

4. Penyebaran responden berdasarkan jumlah tenaga kerja ... 24

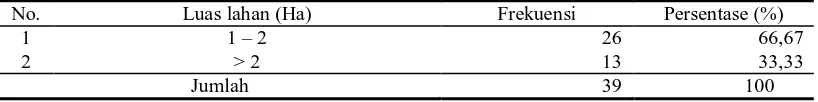

5. Penyebaran responden berdasarkan luas lahan agroforestry... 24

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

1. Kuisioner ... 33

2. Karakteristik dan pendapatan responden... 37

3. Tabulasi frekuensi ... 39

4. Analisis biaya dan manfaat sistem agroforestry di Desa Pangurdotan ... 43

5.Analisis biaya dan manfaat sistem non-agroforestry di Desa Pangurdotan ... 44

6.Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate Or Return (IRR) usaha kemenyan dalam sistem agroforestry di Desa Pangurdotan 45 7. Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate Or Return (IRR) usaha kemenyan dalam sistem non agroforestry di Desa Pangurdotan 46 8. Dokumentasi penelitian ... 47

9. Peta lokasi penelitian Desa Pangurdotan ... 52

10. Surat keterangan Kepala Desa pangurdaotan ... 53

ABSTRAK

JOSUA K. GULTOM. Analisis Finansial Budi Daya Kemenyan Rakyat dalam Sistem Agroforestry (Studi Kasus di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara). Di bawah bimbingan ODING AFFANDI dan EDY BATARA MULYA SIREGAR.

Analisis finansial merupakan suatu cara untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh, dan waktu untuk memperoleh pengembalian investasi pada tingkat suku bunga tertentu. Adanya perubahan lahan di Desa Pangurdotan dari lahan non agroforestry menjadi

agroforestry, menjadi dasar untuk melakukan analisis finansial di daerah tersebut.

Metode yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif dan analisis finansial dengan menghitung besarnya Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan lahan non

agroforestry menjadi agroforestry dan membandingkan tingkat kelayakan finansial

kedua sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat mengubah lahan mereka dari non agroforestry menjadi agroforestry adalah karena secara finansial sistem agroforestry lebih menguntungkan. Nilai NPV yang diperoleh dengan sistem agroforestry adalah Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha, sedangkan dengan sistem non agroforestry adalah Rp. 20.526.290 selama 15 tahun/ha. Nilai BCR dan IRR untuk sistem agroforestry adalah 3,01 dan 52,63% dan untuk non agroforestry adalah 16,02 dan 49,86% dengan tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Kedua sistem tersebut adalah layak secara finansial, dan yang paling optimal adalah sistem agroforestry.

ABSTRACT

JOSUA K. GULTOM. Financial Analysis of Kemenyan Cultivation in

Agroforestry System (Study Case in Pangurdotan, Subdistrict of Pahae Julu, District of Tapanuli Utara). Under Supervision of ODING AFFANDI and

EDY BATARA MULYA SIREGAR.

Financial Analysis is a way to find out the amount of costs, benefits and profits obtained, and time to obtain the investment return at a certain rate. Conversion of land in Pangurdotan of non agroforestry into agroforestry became the basis for financial analysis in the area. The methode used are descriptive analysis and financial analysis by calculating Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR).

The purpose of this study is to determine the cause of changes non agroforestry into agroforestry and to compare feasibility level of financial of two systems. The result shows that the cause of the people to change their land is because it is financially more profitable. The NPV value of agroforestry system is Rp. 21.837.109,- for 15 years/ha, whereas with non agroforestry system, the NPV value is RP. 20.256.290,- for 15 years/ha. BCR and IRR value of agroforestry system are 3,01 and 52,63% and for non agroforestry system are 16,02 and 49,86% with the level of interest rate is 6,5%. Both of the two systems is financially feasible, and the most optimal is the agroforestry system.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam

yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat di Indonesia pada umumnya

dikembangkan pada lahan milik masyarakat yang diakui pada tingkat lokal (tanah

adat) maupun di tanah milik yang diakui secara formal oleh pemerintah. Dalam

hutan rakyat diusahakan tanaman pohon-pohon yang hasil utamanya kayu: sengon

(Paraserianthes falcataria), akasia (Accacia auriculiformis); hasil utamanya getah

: kemenyan (Styrax benzoin), damar (Shorea javanica); maupun hasil utamanya

buah: kemiri (Aleurites moluccana) dan bambu (Bambosaa spp) (Suharjito dan

Darusman, 1998).

Pelestarian hutan, yang dewasa ini menjadi isu global, bukan bermaksud

untuk melarang sama sekali manusia memanfaatkan hutan beserta hasilnya. Yang

diinginkan oleh ide pelestarian hutan itu adalah bahwa hutan dimanfaatkan oleh

manusia dengan cara yang arif. Yakni cara pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan

rakyat banyak, dengan senantiasa mengutamakan kesinambungan fungsi-fungsi

ekonomi dan ekologi hutan. Cara-cara pemanfaatan hutan yang arif ini sebenarnya

sudah dipraktikkan oleh rakyat di kebanyakan kampung-kampung hutan. Meski

mereka memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonominya, namun mereka tetap

mengindahkan kepentingan lingkungan dengan cara-cara yang jauh dari sifat tamak

dan serakah. Tetapi karena praktik-praktik pengelolaan hutan tersebut tidak lahir

dari hasil kajian 'ilmiah' maka seringkali "praktik orang kampung" itu direndahkan

ini paling didengarkan seruannya oleh penguasa. Dia bisa menuduh dan membela

diri saat ditemukan kesalahannya (Zuska, 2005).

Salah satu jenis tanaman yang terdapat pada hutan rakyat adalah kemenyan.

Salah satu daerah pengembangan kemenyan ini adalah di Desa Pangurdotan.

Pengembangan hutan rakyat kemenyan di Pangurdotan merupakan upaya untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut, karena keberadaan hutan

rakyat mempunyai arti penting bagi peningkatan keadaan sosial ekonomi

masyarakat. Selain itu hutan rakyat mempunyai arti penting dalam upaya menjaga

tata air, pemanfaatan lahan kering dan terlantar. Tanaman kemenyan merupakan

jenis tanaman yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Pangurdotan dan secara

turun temurun telah dipertahankan oleh masyarakat tersebut, sehingga komoditi ini

menjadi ciri khas masyarakat Pangurdotan.

Sebelum sistem agroforestry diterapkan, masyarakat Desa Pangurdotan

mengelola lahannya dengan sistem non agroforestry dengan kemenyan sebagai

komoditi utama. Setelah Sistem agroforestry diterapkan, petani di Desa

Pangurdotan mengkombinasikan tanaman kehutanan (kemenyan) dengan tanaman

musiman (padi). Kombinasi tanaman kehutanan dengan musiman disebut juga

dengan agroforestry tipe agrisilfikultur.

Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry dianggap sebagai alternatif

yang paling memungkinkan bagi pemilik lahan dalam upaya meningkatkan

pendapatan ekonominya. Namun dalam kenyataan dilapangan, khususnya kondisi

lahan di Desa Pangurdotan yang menjadi lokasi penelitian, penerapan proporsi

kombinasi tanaman tidak seimbang (ada komponen yang dominan). Hal ini yang

mengetahui penyebab masyarakat mengubah sistem pengelolaan lahan di desa

tersebut dan kelayakan finansial budidaya kemenyan dengan penerapan sistem

agroforestry.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa petani di Desa

Pangurdotan mengubah lahan non-agroforesty menjadi lahan agroforesty,

Bagaimana tingkat kelayakan pengusahaan lahan secara finansial yang diusahakan

petani dalam sistem non-agroforestry dibandingkan dengan sistem agroforestry?.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya perubahan

pengusahaan lahan di Desa Pangurdotan dan membandingkan kelayakan finansial

pengusahaan lahan dalam sistem agroforestry dengan sistem non-agroforestry.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi bagi masyarakat yang

terdapat di Pangurdotan, agar dapat menerapkan pola kombinasi kemenyan dalam

sistem agroforestry yang memberikan kelayakan secara finansial dan

meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari para pembaca tentang kelayakan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hutan rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh

organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat,

maupun lahan yang dikuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan

ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan,

satuan budi daya semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam

(Awang dkk. 2002).

Salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi

masalah kebutuhan lahan pertanian adalah dengan menerapkan sistem agroforestry.

Agroforestry merupakan sistem pemanfaatan lahan secara optimal berasaskan

kelestarian lingkungan dengan mengusahakan atau mengkombinasikan tanaman

kehutanan dan pertanian (perkebunan, ternak) sehingga dapat meningkatkan

perekonomian petani di pedesaan (Gautama, 2007).

Lembaga Penelitian IPB (1983) dalam Purwanto dkk. (2004) membagi

hutan rakyat dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hutan rakyat murni (monoculture), yaitu hutan rakyat yang hanya terdiri dari

satu jenis tanaman pokok berkayu yang ditanam secara homogen atau

monokultur.

2. Hutan rakyat campuran (polyculture), yaitu hutan rakyat yang terdiri dari

berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.

3. Hutan rakyat wana tani (agroforestry), yaitu yang mempunyai bentuk usaha

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dikembangkan

secara terpadu.

Pengembangan hutan rakyat dengan komoditi tertentu dapat memperbaiki

mutu lingkungan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan

iklim mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal

tersebut menjadikan hutan rakyat merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan

air secara vegetatif (Purwanto, dkk. 2004). Pembangunan hutan rakyat secara

swadaya merupakan alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah sosial

ekonomi dan lingkungan hidup, selain itu pengaruh positif yang lain adalah

terpeliharanya sumberdaya alam (konservasi tanah dan air) sehingga meningkatkan

daya dukung lahan bagi penduduk dan ikut serta dalam pengelolaan Daerah Aliran

Sungai (DAS), mengurangi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan

penyerobotan tanah. Kombinasi berbagai jenis tanaman memungkinkan pemetikan

hasil secara terus menerus dan memungkinkan terbentuknya stratifikasi tajuk

sehingga mencegah erosi tanah dan hempasan air hutan (Arief, 2001).

Deskripsi Tanaman Kemenyan

Kemenyan (Styrax spp.) termasuk jenis pohon berukuran besar yaitu dari

famili Styracaceae. Adapun urutan sistematika kemenyan adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Superdivision : Spermatophyta

Division : Angiospermae

Class : Dikotil

Family : Styracaceae

Genus : Styrax

Species : Styrax sumatrana dan Styrax benzoin

Di Indonesia terdapat tujuh jenis atau varietas kemenyan (Styrax spp.) yang

menghasilkan getah akan tetapi hanya dua jenis yang lebih umum dikenal dan

diusahakan di Sumatera Utara, yaitu Styrax sumatrana J.J.SM yang disebut dengan

kemenyan toba dan Styrax benzoin DRYAND yang disebut dengan kemenyan

(haminjon) durame. Dari kedua jenis ini tersebut, jenis yang pertama lebih dominan

karena memiliki kualitas getah yang lebih baik dan bernilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan dengan jenis yang terakhir (Sasmuko, 2000).

Ciri khas kemenyan toba (Styrax sumatrana) adalah kandungan atau kadar

asam sinamatnya cukup tinggi. Jelas bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah

kualitas pertama dengan ciri-ciri memiliki aroma yang lebih wangi, berwarna putih

dan tidak lengket. Sedangkan ciri khas jenis kemenyan durame (Styrax benzoin)

bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah kemenyan seperti tahir yang memiliki

kualitas getah lebih rendah dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan dan agak

lengket.

Manfaat/Kegunaan Kemenyan

Penggunaan kemenyan untuk industri dalam negeri sampai saat ini masih

terbatas, relatif kecil dan belum banyak diketahui serta diteliti kegunaannya,

kecuali dibakar sebagai bahan dupa dalam penyelenggaraan upacara-upacara

Ekstraksi kimia getah kemenyan menghasilkan tincture dan benzoin resin

yang digunakan sebagai fix active agent dalam industri parfum. Ekstraksi

kemenyan juga dapat menghasilkan beberapa senyawa kimia yang diperlukan oleh

industri farmasi antara lain asam balsamat, asam sinamat, benzyl benzoate, sodium

benzoate, benzophenone, ester aromatis dan sebagainya. Di negara-negara industri

maju seperti negara Eropa, kemenyan (Styrax spp.) dipergunakan sebagai bahan

dasar dalam pembuatan asam benzoate atau asam sinamat dan ester-esternya,

industri farmasi (obat-obatan), industri kosmetika dan bahan pembuatan parfum,

pabrik porselin, sabun, plastik sintetis, bahan pengawet pada industri makanan dan

sebagainya.

Penggunaan kemenyan dari segi pemakaiannya sebagai bahan kimia yaitu

antara lain:

1. Pada bidang farmasi (obat-obatan)

Penggunaan kemenyan sebagai obat-obatan telah lama dipergunakan. Hal ini

dibuktikan dari berbagai literatur kimia, yaitu:

- Antiseptik

- Obat mata bagi penyakit kataraks

- Expectorant (melegakan pernafasan)

2. Pada obat-obatan pertanian

Melalui proses esterifikasi, asam sinamat dipergunakan untuk membentuk

ester-ester, seperti metil dan etil ester. Beberapa turunan kimianya dapat

3. Pada parfum

Pada parfum dipergunakan sebagai fix active, yaitu untuk menahan aroma

parfum lebih lama dan mempertemukan dua atau beberapa jenis parfum dari

bahan yang berbeda untuk mendapatkan aroma parfum yang lebih baik.

4. Pada Kosmetik

5. Pabrik rokok dan pabrik porselin

6. Kegiatan religius/upacara agama (dupa)

7. Varnis

Berdasarkan uji coba pembutan varnish dari kemenyan ternyata kemenyan

menghasilkan varnish yang bermutu tinggi (Edison (1983) dalam Yuniandra,

1998).

Pengertian dan Fungsi Agroforestry

Agroforestry adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan

lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis

palm, bambu, dan sebagainya) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian,

dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan

spasial atau urutan temporal, dan di dalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi

dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan (Nair (1989) dalam

Hairiah, 2003).

Fungsi agroforestry terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi antara lain:

(a) Kaitannya dengan aspek tenurial, agroforestry memiliki potensi di masa kini

dan masa yang akan datang sebagai solusi dalam memecahkan konflik

melestarikan identitas kultural masyarakat, pemahaman akan nilai-nilai kultural

dari suatu aktivitas produksi hingga peran berbagai jenis pohon atau tanaman

lainnya di lingkungan masyarakat lokal dalam rangka keberhasilan pemilihan

desain dan kombinasi jenis pada bentuk-bentuk agroforestry modern yang akan

diperkenalkan atau dikembangkan di suatu tempat; (c) Kaitannya dengan

kelembagaan lokal, dengan praktik agroforestry lokal tidak hanya melestarikan

fungsi dari kepala adat, tetapi juga norma, sanksi, nilai, dan kepercayaan

(unsur-unsur dari kelembagaan) tradisional yang berlaku di lingkungan suatu komunitas;

(d) Kaitannya dalam pelestarian pengetahuan tradisional, salah satu ciri dari

agroforestry tradisional adalah diversitas komponen terutama hayati yang tinggi

(polyculture). Sebagian dari tanaman tersebut sengaja ditanam atau dipelihara dari

permudaan alam guna memperoleh manfaat dari beberapa bagian tanaman sebagai

bahan baku pengobatan. Meskipun hampir di seluruh kecamatan di Indonesia sudah

tersedia Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pusban), tetapi masyarakat masih

banyak yang memanfaatkan lingkungannya sebagai ‘tabib’ bilamana mereka sakit

(Widianto dkk. 2003).

Fungsi agroforestry ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada skala

bentang lahan (skala meso) adalah kemampuannya untuk menjaga dan

mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya

terhadap kesesuaian lahan antara lain: (a) Memelihara sifat fisik dan kesuburan

tanah; (b) Mempertahankan fungsi hidrologi kawasan; (c) Mempertahankan

cadangan karbon; (d) Mengurangi emisi gas rumah kaca; dan (e) mempertahankan

Klasifikasi Sistem Agroforestry

Berbagai tipe agroforestry telah banyak diinventarisir dan dikembangkan

dengan bentuk yang beragam tergantung kondisi wilayah, lokasi dan tujuan

agroforestry itu sendiri. Namun demikian, keragaman agroforestry tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam empat dasar utama (Sardjono dkk., 2003), yaitu:

(1) Berdasarkan strukturnya (Structural Basis) yang berarti penggolongan dilihat

dari komposisi komponen-komponen penyusunnya (tanaman pertanian, hutan,

pakan, dan/atau ternak). Agroforestry dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Agrisilvikultur (Agrisilvicultural Systems)

Sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau

tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman

non kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops)

dan tanaman non kayu dari jenis tanaman semusim (annual crops).

b. Silvopastura (Silvopastural Systems)

Sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan (atau tanaman

berkayu) dengan komponen peternakan (atau binatang ternak/pasture). Kedua

komponen dalam silvopastura seringkali tidak dijumpai pada ruang dan

waktu yang sama (misal: penanaman rumput hijauan ternak di bawah tegakan

pinus, atau yang lebih ekstrim lagi adalah sistem ‘cut and carry’ pada pola

pagar hidup/living fences of fodder hedges and shrubs; atau pohon pakan

serbaguna/multipurpose fodder trees pada lahan pertanian yang disebut

c. Agrosilvopastura (Agrosilvopastural Systems)

Merupakan pengkombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan

pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen

lahan yang sama. Contoh: berbagai bentuk kebun pekarangan

(home-gardens), kebun hutan (forest-(home-gardens), ataupun kebun desa

(village-forest-gardens), seperti sistem Parak di Maninjau (Sumatera Barat) atau Lembo dan

Tembawang di Kalimantan.

(2) Berdasarkan sistem produksi, agroforestry dibedakan menjadi :

a. Agroforestry berbasis hutan adalah bentuk agroforestry yang diawali

dengan pembukaan sebagian areal hutan dan/atau belukar untuk aktivitas

pertanian.

b. Agroforestry berbasis pada pertanian yaitu produk utama tanaman

pertanian dan atau peternakan tergantung sistem produksi pertanian dominan

di daerah tersebut. Komponen kehutanan merupakan elemen pendukung bagi

peningkatan produktivitas dan/atau sustainabilitas.

c. Agroforestry berbasis pada keluarga adalah agroforestry yang

dikembangkan di areal pekarangan rumah (homestead agroforestry).

(3) Berdasarkan masa perkembangannya, agroforestry dapat dibedakan menjadi :

a. Agroforestry tradisional/klasik yaitu tiap sistem pertanian, dimana

pohon-pohonan baik yang berasal dari penanaman atau pemeliharaan

tegakan/tanaman yang telah ada menjadi bagian terpadu, sosial ekonomi

dan ekologis dari keseluruhan sistem (agroecosystem).

b. Agroforestry modern umumnya hanya melihat pengkombinasian antara

berbagai model tumpang sari (baik yang dilaksanakan oleh Perhutani di

hutan jati di Jawa atau yang coba diperkenalkan oleh beberapa pengusaha

Hutan Tanaman Industri/HPHTI di luar Jawa).

Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry

Secara sederhana agroforestry merupakan pengkombinasian komponen

tanaman berkayu/kehutanan (baik berupa pohon, perdu, palem-paleman, bambu,

dan tanaman berkayu lainnya) dengan tanaman pertanian (tanaman semusim)

dan/atau hewan (peternakan), baik secara tata waktu ataupun secara tata ruang.

Kombinasi yang ideal terjadi bila seluruh komponen agroforestry secara terus

menerus berada pada lahan yang sama. Pengkombinasian dalam sistem

agroforestry dapat menghasilkan berbagai reaksi, yang masing-masing atau bahkan

sekaligus dapat dijumpai pada satu unit manajemen yaitu persaingan, melengkapi,

dan ketergantungan (Sardjono dkk. 2003).

Sardjono dkk. (2003) juga mengatakan bahwa pengkombinasian secara tata

waktu dimaksudkan sebagai durasi interaksi antara komponen kehutanan dengan

pertanian dan atau peternakan. Kombinasi tersebut tidak selalu tampak di lapangan,

sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa suatu bentuk pemanfaatan

lahan tidak dapat dikategorikan agroforestry. Secara sederhana kombinasi menurut

tata waktu dapat dibagi dua yaitu kombinasi permanen dan sementara. Kombinasi

secara tata ruang dapat secara horizontal dan vertikal. Penyebaran menurut tata

Analisis Finansial Agroforestry

Menurut Widianto dkk (2003) bahwa keberadaan pohon dalam agroforestry

mempunyai dua peranan utama. Pertama, pohon dapat mempertahankan produksi

tanaman pangan dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan fisik, terutama

dengan memperlambat kehilangan hara dan energi, dan menahan daya perusak air

dan angin. Kedua, hasil dari pohon berperan penting dalam ekonomi rumah tangga

petani. Pohon dapat menghasilkan: (1) Produk yang digunakan langsung seperti

pangan, bahan bakar, bahan bangunan; (2) Input untuk pertanian seperti pakan

ternak, mulsa; serta (3) Produk atau kegiatan yang mampu menyediakan lapangan

kerja atau penghasilan kepada anggota rumah tangga. Sistem produksi agroforestry

memiliki suatu kekhasan (Suharjito dkk. 2003), di antaranya:

a. Menghasilkan lebih dari satu macam produk

b. Pada lahan yang sama ditanam paling sedikit satu jenis tanaman semusim

dan satu jenis tanaman tahunan/pohon

c. Produk-produk yang dihasilkan dapat bersifat terukur (tangible) dan tak

terukur (intangible)

d. Terdapat kesenjangan waktu (time lag) antara waktu penanaman dan

pemanenan produk tanaman tahunan/pohon yang cukup lama

Sistem agroforestry menghasilkan bermacam-macam produk yang jangka

waktu pemanenannya berbeda, dimana paling sedikit satu jenis produknya

membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih dari satu tahun. Untuk melihat

sejauh mana suatu usaha agroforestry memberikan keuntungan, maka analisis yang

paling sesuai untuk dipakai adalah analisis proyek yang berbasis finansial. Menurut

seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa

keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku bunga

berapa investasi itu memberikan manfaat. Melalui cara berpikir seperti itu maka

harus ada ukuran-ukuran terhadap kinerjanya. Ukuran-ukuran yang digunakan

umumnya adalah :

a. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) yaitu nilai saat ini yang mencerminkan nilai

keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengusahaan dengan

memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena jangka

waktu kegiatan suatu usaha agroforestry cukup panjang, maka tidak seluruh biaya

bisa dikeluarkan pada saat yang sama, demikian pula hasil yang diperoleh dari

suatu usaha agroforestry dapat berbeda waktunya. Untuk mengetahui nilai uang di

masa yang akan datang dihitung pada saat ini, maka baik biaya maupun pendapatan

agroforestry di masa yang akan datang harus dikalikan dengan faktor diskonto

yang besarnya tergantung kepada tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasaran.

Dengan model formulasi sebagai berikut (Suharjito dkk., 2003) :

Dengan kriteria apabila NPV > 0 berarti usaha tersebut menguntungkan, sebaliknya

jika NPV < 0 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.

b. Benefit Cost Ratio (BCR)

Benefit Cost Ratio (BCR) yaitu perbandingan antara pendapatan dan

pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan (dengan memperhitungkan nilai

waktu dari uang atau time value of money). Dengan model formulasi sebagai

berikut (Suharjito dkk. 2003) :

BCR =

BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran

Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)

Ct = Cost/ Biaya total

i = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku)

t = Periode waktu

Dengan kriteria BCR > 1 dinyatakan usaha tersebut layak diusahakan dan

sebaliknya jika BCR < 1 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.

c. Internal Rate of Returns (IRR)

Internal Rate of Returns (IRR) menunjukkan tingkat suku bunga maksimum

yang dapat dibayar oleh suatu proyek/usaha atau dengan kata lain merupakan

kemampuan memperoleh pendapatan dari uang yang diinvestasikan. Dalam

perhitungan, IRR adalah tingkat suku bunga apabila BCR yang terdiskonto sama

dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak apabila nilai IRR lebih besar Bt – Ct > 0

dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada saat tersebut. Dengan rumus

sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :

IRR = i1 + 2 1 1

2 1

i i NPV NPV

NPV

− × −

Dimana :

IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu

proyek

NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu

NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu

i1 = Discount Factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh

NPV Positif

i2 = Discount Factor (tingkat bunga) kedua dimana diperoleh

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hutan rakyat adalah hutan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh

organisasi masyarakat baik pada lahan individu, komunal (bersama), lahan adat,

maupun lahan yang dikuasai oleh negara. Hutan rakyat tersusun dari satuan

ekosistem kehidupan mulai dari tanaman keras, non kayu, satwa, buah-buahan,

satuan budi daya semusim, peternakan, barang dan jasa, serta rekreasi alam

(Awang dkk. 2002).

Salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan mengatasi

masalah kebutuhan lahan pertanian adalah dengan menerapkan sistem agroforestry.

Agroforestry merupakan sistem pemanfaatan lahan secara optimal berasaskan

kelestarian lingkungan dengan mengusahakan atau mengkombinasikan tanaman

kehutanan dan pertanian (perkebunan, ternak) sehingga dapat meningkatkan

perekonomian petani di pedesaan (Gautama, 2007).

Lembaga Penelitian IPB (1983) dalam Purwanto dkk. (2004) membagi

hutan rakyat dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hutan rakyat murni (monoculture), yaitu hutan rakyat yang hanya terdiri dari

satu jenis tanaman pokok berkayu yang ditanam secara homogen atau

monokultur.

2. Hutan rakyat campuran (polyculture), yaitu hutan rakyat yang terdiri dari

berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.

3. Hutan rakyat wana tani (agroforestry), yaitu yang mempunyai bentuk usaha

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain yang dikembangkan

secara terpadu.

Pengembangan hutan rakyat dengan komoditi tertentu dapat memperbaiki

mutu lingkungan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan

iklim mikro yang baik, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan erosi. Hal

tersebut menjadikan hutan rakyat merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan

air secara vegetatif (Purwanto, dkk. 2004). Pembangunan hutan rakyat secara

swadaya merupakan alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah sosial

ekonomi dan lingkungan hidup, selain itu pengaruh positif yang lain adalah

terpeliharanya sumberdaya alam (konservasi tanah dan air) sehingga meningkatkan

daya dukung lahan bagi penduduk dan ikut serta dalam pengelolaan Daerah Aliran

Sungai (DAS), mengurangi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan

penyerobotan tanah. Kombinasi berbagai jenis tanaman memungkinkan pemetikan

hasil secara terus menerus dan memungkinkan terbentuknya stratifikasi tajuk

sehingga mencegah erosi tanah dan hempasan air hutan (Arief, 2001).

Deskripsi Tanaman Kemenyan

Kemenyan (Styrax spp.) termasuk jenis pohon berukuran besar yaitu dari

famili Styracaceae. Adapun urutan sistematika kemenyan adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Superdivision : Spermatophyta

Division : Angiospermae

Class : Dikotil

Family : Styracaceae

Genus : Styrax

Species : Styrax sumatrana dan Styrax benzoin

Di Indonesia terdapat tujuh jenis atau varietas kemenyan (Styrax spp.) yang

menghasilkan getah akan tetapi hanya dua jenis yang lebih umum dikenal dan

diusahakan di Sumatera Utara, yaitu Styrax sumatrana J.J.SM yang disebut dengan

kemenyan toba dan Styrax benzoin DRYAND yang disebut dengan kemenyan

(haminjon) durame. Dari kedua jenis ini tersebut, jenis yang pertama lebih dominan

karena memiliki kualitas getah yang lebih baik dan bernilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan dengan jenis yang terakhir (Sasmuko, 2000).

Ciri khas kemenyan toba (Styrax sumatrana) adalah kandungan atau kadar

asam sinamatnya cukup tinggi. Jelas bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah

kualitas pertama dengan ciri-ciri memiliki aroma yang lebih wangi, berwarna putih

dan tidak lengket. Sedangkan ciri khas jenis kemenyan durame (Styrax benzoin)

bahwa jenis ini dapat menghasilkan getah kemenyan seperti tahir yang memiliki

kualitas getah lebih rendah dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan dan agak

lengket.

Manfaat/Kegunaan Kemenyan

Penggunaan kemenyan untuk industri dalam negeri sampai saat ini masih

terbatas, relatif kecil dan belum banyak diketahui serta diteliti kegunaannya,

kecuali dibakar sebagai bahan dupa dalam penyelenggaraan upacara-upacara

Ekstraksi kimia getah kemenyan menghasilkan tincture dan benzoin resin

yang digunakan sebagai fix active agent dalam industri parfum. Ekstraksi

kemenyan juga dapat menghasilkan beberapa senyawa kimia yang diperlukan oleh

industri farmasi antara lain asam balsamat, asam sinamat, benzyl benzoate, sodium

benzoate, benzophenone, ester aromatis dan sebagainya. Di negara-negara industri

maju seperti negara Eropa, kemenyan (Styrax spp.) dipergunakan sebagai bahan

dasar dalam pembuatan asam benzoate atau asam sinamat dan ester-esternya,

industri farmasi (obat-obatan), industri kosmetika dan bahan pembuatan parfum,

pabrik porselin, sabun, plastik sintetis, bahan pengawet pada industri makanan dan

sebagainya.

Penggunaan kemenyan dari segi pemakaiannya sebagai bahan kimia yaitu

antara lain:

1. Pada bidang farmasi (obat-obatan)

Penggunaan kemenyan sebagai obat-obatan telah lama dipergunakan. Hal ini

dibuktikan dari berbagai literatur kimia, yaitu:

- Antiseptik

- Obat mata bagi penyakit kataraks

- Expectorant (melegakan pernafasan)

2. Pada obat-obatan pertanian

Melalui proses esterifikasi, asam sinamat dipergunakan untuk membentuk

ester-ester, seperti metil dan etil ester. Beberapa turunan kimianya dapat

3. Pada parfum

Pada parfum dipergunakan sebagai fix active, yaitu untuk menahan aroma

parfum lebih lama dan mempertemukan dua atau beberapa jenis parfum dari

bahan yang berbeda untuk mendapatkan aroma parfum yang lebih baik.

4. Pada Kosmetik

5. Pabrik rokok dan pabrik porselin

6. Kegiatan religius/upacara agama (dupa)

7. Varnis

Berdasarkan uji coba pembutan varnish dari kemenyan ternyata kemenyan

menghasilkan varnish yang bermutu tinggi (Edison (1983) dalam Yuniandra,

1998).

Pengertian dan Fungsi Agroforestry

Agroforestry adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan

lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis

palm, bambu, dan sebagainya) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian,

dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan

spasial atau urutan temporal, dan di dalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi

dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan (Nair (1989) dalam

Hairiah, 2003).

Fungsi agroforestry terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi antara lain:

(a) Kaitannya dengan aspek tenurial, agroforestry memiliki potensi di masa kini

dan masa yang akan datang sebagai solusi dalam memecahkan konflik

melestarikan identitas kultural masyarakat, pemahaman akan nilai-nilai kultural

dari suatu aktivitas produksi hingga peran berbagai jenis pohon atau tanaman

lainnya di lingkungan masyarakat lokal dalam rangka keberhasilan pemilihan

desain dan kombinasi jenis pada bentuk-bentuk agroforestry modern yang akan

diperkenalkan atau dikembangkan di suatu tempat; (c) Kaitannya dengan

kelembagaan lokal, dengan praktik agroforestry lokal tidak hanya melestarikan

fungsi dari kepala adat, tetapi juga norma, sanksi, nilai, dan kepercayaan

(unsur-unsur dari kelembagaan) tradisional yang berlaku di lingkungan suatu komunitas;

(d) Kaitannya dalam pelestarian pengetahuan tradisional, salah satu ciri dari

agroforestry tradisional adalah diversitas komponen terutama hayati yang tinggi

(polyculture). Sebagian dari tanaman tersebut sengaja ditanam atau dipelihara dari

permudaan alam guna memperoleh manfaat dari beberapa bagian tanaman sebagai

bahan baku pengobatan. Meskipun hampir di seluruh kecamatan di Indonesia sudah

tersedia Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pusban), tetapi masyarakat masih

banyak yang memanfaatkan lingkungannya sebagai ‘tabib’ bilamana mereka sakit

(Widianto dkk. 2003).

Fungsi agroforestry ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada skala

bentang lahan (skala meso) adalah kemampuannya untuk menjaga dan

mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, khususnya

terhadap kesesuaian lahan antara lain: (a) Memelihara sifat fisik dan kesuburan

tanah; (b) Mempertahankan fungsi hidrologi kawasan; (c) Mempertahankan

cadangan karbon; (d) Mengurangi emisi gas rumah kaca; dan (e) mempertahankan

Klasifikasi Sistem Agroforestry

Berbagai tipe agroforestry telah banyak diinventarisir dan dikembangkan

dengan bentuk yang beragam tergantung kondisi wilayah, lokasi dan tujuan

agroforestry itu sendiri. Namun demikian, keragaman agroforestry tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam empat dasar utama (Sardjono dkk., 2003), yaitu:

(1) Berdasarkan strukturnya (Structural Basis) yang berarti penggolongan dilihat

dari komposisi komponen-komponen penyusunnya (tanaman pertanian, hutan,

pakan, dan/atau ternak). Agroforestry dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Agrisilvikultur (Agrisilvicultural Systems)

Sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau

tanaman berkayu/woody plants) dengan komponen pertanian (atau tanaman

non kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (tree crops)

dan tanaman non kayu dari jenis tanaman semusim (annual crops).

b. Silvopastura (Silvopastural Systems)

Sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan (atau tanaman

berkayu) dengan komponen peternakan (atau binatang ternak/pasture). Kedua

komponen dalam silvopastura seringkali tidak dijumpai pada ruang dan

waktu yang sama (misal: penanaman rumput hijauan ternak di bawah tegakan

pinus, atau yang lebih ekstrim lagi adalah sistem ‘cut and carry’ pada pola

pagar hidup/living fences of fodder hedges and shrubs; atau pohon pakan

serbaguna/multipurpose fodder trees pada lahan pertanian yang disebut

c. Agrosilvopastura (Agrosilvopastural Systems)

Merupakan pengkombinasian komponen berkayu (kehutanan) dengan

pertanian (semusim) dan sekaligus peternakan/binatang pada unit manajemen

lahan yang sama. Contoh: berbagai bentuk kebun pekarangan

(home-gardens), kebun hutan (forest-(home-gardens), ataupun kebun desa

(village-forest-gardens), seperti sistem Parak di Maninjau (Sumatera Barat) atau Lembo dan

Tembawang di Kalimantan.

(2) Berdasarkan sistem produksi, agroforestry dibedakan menjadi :

a. Agroforestry berbasis hutan adalah bentuk agroforestry yang diawali

dengan pembukaan sebagian areal hutan dan/atau belukar untuk aktivitas

pertanian.

b. Agroforestry berbasis pada pertanian yaitu produk utama tanaman

pertanian dan atau peternakan tergantung sistem produksi pertanian dominan

di daerah tersebut. Komponen kehutanan merupakan elemen pendukung bagi

peningkatan produktivitas dan/atau sustainabilitas.

c. Agroforestry berbasis pada keluarga adalah agroforestry yang

dikembangkan di areal pekarangan rumah (homestead agroforestry).

(3) Berdasarkan masa perkembangannya, agroforestry dapat dibedakan menjadi :

a. Agroforestry tradisional/klasik yaitu tiap sistem pertanian, dimana

pohon-pohonan baik yang berasal dari penanaman atau pemeliharaan

tegakan/tanaman yang telah ada menjadi bagian terpadu, sosial ekonomi

dan ekologis dari keseluruhan sistem (agroecosystem).

b. Agroforestry modern umumnya hanya melihat pengkombinasian antara

berbagai model tumpang sari (baik yang dilaksanakan oleh Perhutani di

hutan jati di Jawa atau yang coba diperkenalkan oleh beberapa pengusaha

Hutan Tanaman Industri/HPHTI di luar Jawa).

Pola Kombinasi Komponen dalam Sistem Agroforestry

Secara sederhana agroforestry merupakan pengkombinasian komponen

tanaman berkayu/kehutanan (baik berupa pohon, perdu, palem-paleman, bambu,

dan tanaman berkayu lainnya) dengan tanaman pertanian (tanaman semusim)

dan/atau hewan (peternakan), baik secara tata waktu ataupun secara tata ruang.

Kombinasi yang ideal terjadi bila seluruh komponen agroforestry secara terus

menerus berada pada lahan yang sama. Pengkombinasian dalam sistem

agroforestry dapat menghasilkan berbagai reaksi, yang masing-masing atau bahkan

sekaligus dapat dijumpai pada satu unit manajemen yaitu persaingan, melengkapi,

dan ketergantungan (Sardjono dkk. 2003).

Sardjono dkk. (2003) juga mengatakan bahwa pengkombinasian secara tata

waktu dimaksudkan sebagai durasi interaksi antara komponen kehutanan dengan

pertanian dan atau peternakan. Kombinasi tersebut tidak selalu tampak di lapangan,

sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa suatu bentuk pemanfaatan

lahan tidak dapat dikategorikan agroforestry. Secara sederhana kombinasi menurut

tata waktu dapat dibagi dua yaitu kombinasi permanen dan sementara. Kombinasi

secara tata ruang dapat secara horizontal dan vertikal. Penyebaran menurut tata

Analisis Finansial Agroforestry

Menurut Widianto dkk (2003) bahwa keberadaan pohon dalam agroforestry

mempunyai dua peranan utama. Pertama, pohon dapat mempertahankan produksi

tanaman pangan dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan fisik, terutama

dengan memperlambat kehilangan hara dan energi, dan menahan daya perusak air

dan angin. Kedua, hasil dari pohon berperan penting dalam ekonomi rumah tangga

petani. Pohon dapat menghasilkan: (1) Produk yang digunakan langsung seperti

pangan, bahan bakar, bahan bangunan; (2) Input untuk pertanian seperti pakan

ternak, mulsa; serta (3) Produk atau kegiatan yang mampu menyediakan lapangan

kerja atau penghasilan kepada anggota rumah tangga. Sistem produksi agroforestry

memiliki suatu kekhasan (Suharjito dkk. 2003), di antaranya:

a. Menghasilkan lebih dari satu macam produk

b. Pada lahan yang sama ditanam paling sedikit satu jenis tanaman semusim

dan satu jenis tanaman tahunan/pohon

c. Produk-produk yang dihasilkan dapat bersifat terukur (tangible) dan tak

terukur (intangible)

d. Terdapat kesenjangan waktu (time lag) antara waktu penanaman dan

pemanenan produk tanaman tahunan/pohon yang cukup lama

Sistem agroforestry menghasilkan bermacam-macam produk yang jangka

waktu pemanenannya berbeda, dimana paling sedikit satu jenis produknya

membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih dari satu tahun. Untuk melihat

sejauh mana suatu usaha agroforestry memberikan keuntungan, maka analisis yang

paling sesuai untuk dipakai adalah analisis proyek yang berbasis finansial. Menurut

seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa

keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku bunga

berapa investasi itu memberikan manfaat. Melalui cara berpikir seperti itu maka

harus ada ukuran-ukuran terhadap kinerjanya. Ukuran-ukuran yang digunakan

umumnya adalah :

a. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) yaitu nilai saat ini yang mencerminkan nilai

keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengusahaan dengan

memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena jangka

waktu kegiatan suatu usaha agroforestry cukup panjang, maka tidak seluruh biaya

bisa dikeluarkan pada saat yang sama, demikian pula hasil yang diperoleh dari

suatu usaha agroforestry dapat berbeda waktunya. Untuk mengetahui nilai uang di

masa yang akan datang dihitung pada saat ini, maka baik biaya maupun pendapatan

agroforestry di masa yang akan datang harus dikalikan dengan faktor diskonto

yang besarnya tergantung kepada tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasaran.

Dengan model formulasi sebagai berikut (Suharjito dkk., 2003) :

Dengan kriteria apabila NPV > 0 berarti usaha tersebut menguntungkan, sebaliknya

jika NPV < 0 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.

b. Benefit Cost Ratio (BCR)

Benefit Cost Ratio (BCR) yaitu perbandingan antara pendapatan dan

pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan (dengan memperhitungkan nilai

waktu dari uang atau time value of money). Dengan model formulasi sebagai

berikut (Suharjito dkk. 2003) :

BCR =

BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran

Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)

Ct = Cost/ Biaya total

i = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku)

t = Periode waktu

Dengan kriteria BCR > 1 dinyatakan usaha tersebut layak diusahakan dan

sebaliknya jika BCR < 1 berarti usaha tersebut tidak layak diusahakan.

c. Internal Rate of Returns (IRR)

Internal Rate of Returns (IRR) menunjukkan tingkat suku bunga maksimum

yang dapat dibayar oleh suatu proyek/usaha atau dengan kata lain merupakan

kemampuan memperoleh pendapatan dari uang yang diinvestasikan. Dalam

perhitungan, IRR adalah tingkat suku bunga apabila BCR yang terdiskonto sama

dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak apabila nilai IRR lebih besar Bt – Ct > 0

dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada saat tersebut. Dengan rumus

sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :

IRR = i1 + 2 1 1

2 1

i i NPV NPV

NPV

− × −

Dimana :

IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu

proyek

NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu

NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu

i1 = Discount Factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh

NPV Positif

i2 = Discount Factor (tingkat bunga) kedua dimana diperoleh

III. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu,

Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada

bulan Juni - Juli 2010.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa

Pangurdotan sebanyak 178 KK, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 39

orang dengan kriteria memiliki lahan lebih dari 1 Ha dan mengelola lahannya

dengan sistem agroforestry atau non agriforestry.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer yang diperlukan adalah :

a. Karakteristik responden : nama, umur, mata pencaharian, jumlah

anggota keluarga, dan pendidikan

b. Jenis-jenis komoditi atau tanaman yang ditanam petani dengan

kemenyan

c. Komponen-komponen biaya (cost) dan manfaat (benefit) dari

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan adalah data umum yang ada pada instansi

pemerintah desa, kecamatan, dinas kehutanan dan perkebunan, Badan Pusat

Statistik dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Kuisioner

Kuisioner (Lampiran 2) merupakan suatu set pertanyaan yang ditujukan

kepada seluruh sampel dalam penelitian. Data yang diperlukan adalah data

primer.

2. Wawancara Mendalam (Deep Interview)

Wawancara ditujukan untuk melengkapi data lainnya yang berkaitan

dengan penelitian.

3. Observasi

Survey langsung ke lapangan dengan melihat kehidupan sehari-hari

masyarakat dan kondisi lahan agroforestry.

4. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan dalam

penelitian.

Pengolahan Data

Analisis-analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Deskriptif

Menurut Nazir (1988), metode deskriptif digunakan untuk mengetahui

mendalam, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dari hasil

kuisioner dinyatakan dalam bentuk tabel (tabulasi) frekuensi silang yang

berupa data karakteristik responden yang meliputi umur, mata pencaharian,

jumlah anggota keluarga dan pendidikan serta data pengelolaan berupa luas

lahan, jumlah tenaga kerja, sistem kepemilikan lahan, dan sistem

agroforestry, dianalisis secara deskriptif berdasarkan tabulasi.

2. Analisis Finansial

Analisis finansial pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa

keuntungannya, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku

bunga berapa investasi itu memberikan manfaat.

Data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara mendalam yang meliput i

pola kombinasi, biaya produksi, produksi/volume hasil, harga jual komoditi, dan

pendapatan dari kemenyan dalam sistem agroforestry dinyatakan dalam bentuk

tabulasi. Kemudian dianalisis kelayakan finansialnya berdasarkan masing-masing

pola dengan menghitung besarnya nilai NPV, BCR dan IRR dengan menggunakan

rumus sebagai berikut (Suharjito dkk. 2003) :

Dimana:

NPV = Nilai bersih sekarang

BCR = Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran

Bt = Benefit (aliran kas masuk pada periode-t)

Ct = Cost/Biaya total

i dan t = Interest (tingkat suku bunga bank yang berlaku) dan peride waktu

IRR = Suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh suatu proyek

NPV1 = Nilai NPV yang positif pada tingkat suku tertentu

NPV2 = Nilai NPV yang negatif pada tingkat suku bunga tertentu

i1 = Discount factor (tingkat bunga) pertama dimana diperoleh NPV positif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Analisis Deskriptif

Data yang memberi pengaruh penting dalam mempengaruhi kelayakan

sistem agroforestry adalah karakteristik responden. Karakteristik responden dalam

penelitian ini adalah nama, umur, mata pencarian, jumlah anggota keluarga,

pendidikan, sistem kepemilikan lahan, dan sistem agroforestry yang dianalisis

secara deskriptif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nazir (1988) bahwa data yang

terkumpul dari hasil kuisioner dianalisis secara deskriptif berdasarkan tabulasi.

Penyebaran responden berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran responden berdasarkan umur

No. Kelompok umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%)

1 20 – 30 1 2,56

2 31 – 40 4 10,26

3 41 – 50 19 48,72

4 51 – 60 14 35,90

5 ≥ 61 1 2,56

Jumlah 39 100

Umur menyatakan tingkat keproduktifan seseorang dalam melaksanakan

suatu kegiatan. Tabel 1 di atas menyatakan bahwa konsentrasi umur responden

adalah pada kelompok umur 41 – 50 tahun dengan persentase 48,72%. Kemudian

disusul dengan kelompok umur 51 – 60 tahun (35,90%), kelompok umur 31 – 40

tahun (10,26%), dan yang terakhir adalah kelompok umur 20 – 30 tahun dan

kelompok umur ≥ 61 tahun dimana keduanya memiliki frekuensi yang sama.

berumur 20-40 tahun mengelola lahannya dengan sistem agroforestry. Hal ini

menunjukkan bahwa faktor usia mempengaruhi tingkat keproduktifan seseorang

dalam mengelola lahan. Masyarakat yang berumur diatas 50 tahun mengelola

lahannya dengan sistem agroforestry. Gologan umur ini dapat mengelola lahannya

dengan sisten agroforestry karena adanya peran serta anggota keluarga yang

produktif.

Responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki jumlah anggota keluarga

rata-rata 4 – 6 orang (69,23%). Tabel 2 menyajikan penyebaran responden

berdasarkan jumlah anggota keluarga.

Tabel 2. Penyebaran responden berdasarkan jumlah anggota keluarga

No. Jumlah anggota keluarga (Orang) Frekuensi Persentase (%)

1 1 – 3 5 12,82

2 4 – 6 27 69,23

3 7 – 9 5 12,82

4 ˃ 9 2 5,13

Jumlah 39 100

Pada umumnya, masyarakat dengan jumlah anggota keluarga 1- 6 orang

mengelola lahannya dengan sistem non agroforestry dan masyarakat dengan

jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang menggunakan sistem agroforestry.

Jumlah anggota keluarga memiliki peran dalam pengelolaan tanaman. Karena jika

anggota keluarga ikut dalam pengelolaannya, maka akan mengurangi pembiayaan

tenaga kerja di luar anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang

berperan dalam pengelolaan tanaman, maka semakin sedikit biaya yang diperlukan.

Masyarakat responden di Desa Pangurdotan rata-rata memiliki pendidikan

Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 20 orang responden (51,28%). Kemudian

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 8 orang (20,52%), dan yang

tidak bersekolah hanya 1 orang (2,56%). Sedangkan untuk tamatan perguruan

tinggi, tidak satupun masyarakat responden yang memiliki pendidikan tersebut.

Penyebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penyebaran responden berdasarkan pendidikan

No. Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak Sekolah 1 2,56

2 SD/SR 20 51,28

3 SLTP/SMP 10 25,64

4 SLTA/SMU/SMK 8 20,52

5 PT 0 0

Jumlah 39 100

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa

Pangurdotan terbilang rendah. Karena sebagian besar masyarakatnya didominasi

oleh pendidikan SD. Tingkat pendidikan tentu saja berpengaruh pada cara

masyarakat mengembangkan lahan agroforestry maupun non agroforestry.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pola

pikirnya untuk memikirkan banyak cara dalam proses pengembangan pengelolaan

tanaman karena akan semakin banyak informasi yang diperoleh. Jika informasi

tersebut diterapkan dengan baik dalam proses pengelolaan tanaman, maka akan

memberikan hasil yang baik pula.

Para petani responden biasanya menggunakan tenaga kerja sebanyak 3 – 4

orang. Sebagian tenaga kerja yang digunakan adalah anggota keluarga, namun

biasanya tetap memerlukan tenaga kerja lain. Penyebaran responden dilihat dari

No. Jumlah tenaga kerja (Orang) Frekuensi Persentase (%)

1 1 – 2 12 30,77

2 3 – 4 24 61,53

3 ˃ 4 3 7,70

Jumlah 39 100

Tabel 4 menunjukkan bahwa masyarakat responden paling banyak

memerlukan jumlah tenaga kerja adalah 3 – 4 orang, yaitu terdapat 24 orang dari

keseluruhan responden (61,53%). Terdapat 12 (30,77%) dari responden tersebut

hanya memerlukan 1 – 2 orang tenaga kerja dan yang paling sedikit adalah

masyarakat responden yang memerlukan tenaga kerja berjumlah lebih dari 4 orang,

yaitu hanya 3 responden (7,70%). Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada hasil

akhir pengelolaan. Semakin banyak tenaga yang diperlukan, maka akan semakin

besar biaya yang akan dikeluarkan, termasuk memberi upah kepada para tenaga

kerja.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kelayakan budi daya kemenyan

dalam sistem agroforestry adalah luas lahan yang dimiliki masyarakat responden.

Penyebaran responden berdasarkan luas lahan yang dimilikinya disajikan dalam

Tabel 5.

Tabel 5. Penyebaran responden berdasarkan luas lahan agroforestry

No. Luas lahan (Ha) Frekuensi Persentase (%)

1 1 – 2 26 66,67

2 > 2 13 33,33

Jumlah 39 100

Responden yang memiliki luas lahan 1 – 2 ha adalah sebanyak 26 orang

responden (66,67%). Kemudian disusul dengan responden yang memiliki luas

lahan > 2 ha, yaitu sebanyak 13 orang (33,33%), atau sama dengan setengah dari

memiliki luas 1 – 2 ha terdapat 10 orang yang mengelola lahannya secara non

agroforestry dan 16 orang yang mengelola lahannya secara agroforestry.

Sedangkan masyarakat yang memiliki luas lahan > 2 ha mengelola lahannya

dengan sistem agroforestry. Semakin luas lahan yang dikelola seseorang, maka

akan semakin banyak hasil yang diperoleh dari lahan tersebut. Dan tentu saja jika

didukung dengan pengelolaan yang baik.

B. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pengusahaan Lahan

dari non agroforestry menjadi agroforestry

Pola kombinasi sistem agroforestry di Desa Pangurdotan adalah Sistem

Agrisilvikultur. Pola tanaman yang diterapkan adalah kemenyan sebagai tanaman

kehutanan dan sebagai tanaman musimannya adalah padi dan cokelat. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan

terjadinya perubahan pengusahaan lahan dari non agroforestry msnjadi

agroforestry, diantaranya :

- Tanaman kemenyan dengan sistem monokultur tidak menghasilkan produksi

getah secara maksimal sehingga nilai ekonomi yang diperoleh juga tidak

maksimal;

- Maraknya pencurian getah kemenyan sehingga pemilik lahan mengalami

kerugian;

- Kurangnya peranan pemerintah khususnya dalam memberikan perhatian

C. Analisis Finansial

Setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang perlu diketahui seberapa

besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungannya, dan

kapan investasinya akan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu

usaha memiliki kelayakan sebagai suatu usaha. Usaha budi daya kemenyan dalam

sistem agroforestry dan non agroforestry di Desa Pangurdotan juga dapat diketahui

tingkat kelayakannya sebagai suatu usaha.

Analisis biaya dan manfaat dapat dilihat dalam beberapa kriteria, yaitu

NPV, BCR, dan IRR pada tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%. Nilai dari

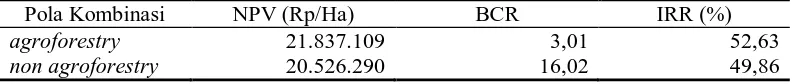

masing-masing kriteria tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai NPV, BCR, dan IRR agroforestry dan non angroforestry Desa Pangurdotan selama 15 tahun.

Pola Kombinasi NPV (Rp/Ha) BCR IRR (%)

agroforestry 21.837.109 3,01 52,63

non agroforestry 20.526.290 16,02 49,86

Tabel 6 menunjukkan besarnya NPV, BCR, dan IRR pada lahan

agroforestry dan non agroforestry di Desa Pangurdotan selama 15 tahun.

Perhitungan nilai NPV, BCR, dan IRR di atas lebih rinci dapat dilihat pada

Lampiran 4, 5, 6, dan 7. Seperti pernyataan Suharjito, dkk. (2003) bahwa nilai saat

ini yang mencerminkan nilai keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu

pengusahaan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka Tabel 6 di atas

juga menunjukkan besarnya nilai keuntungan yang diperoleh dari sistem

agroforestry dan non agroforestry. Dengan pola kombinasi agroforestry,

keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 21.837.109,- selama 15 tahun/ha

15 tahun/ha. Artinya bahwa pola kombinasi agroforestry lebih menguntungkan

dibandingkan dengan pola non agroforestry.

Benefit Cost Ratio (BCR) adalah perbandingan besarnya pendapatan dengan

pengeluaran selama jangka waktu tertentu, dalam hal ini adalah 15 tahun. Untuk

pola agroforestry, nilai BCR yang diperoleh adalah sebesar 3,01. Artinya adalah

modal yang diinvestasikan akan kembali sebesar 3,01 kali lipat. Sedangkan untuk

pola non agroforestry, nilai BCR yang diperoleh adalah 16,02. Kedua pola

kombinasi di atas merupakan nilai yang layak untuk kategori BCR. Kedua pola

menghasilkan nilai BCR > 1, pola non agroforestry memiliki BCR lebih besar

daripada BCR agroforestry, artinya bahwa pola non agroforestry memiliki nilai

yang lebih optimal untuk diusahakan.

Internal Rate of Returns (IRR) adalah nilai yang menunjukkan berapa

manfaat yang diperoleh dari suatu usaha dimana seseorang menginvestasikan

uangnya. Menurut Suharjito dkk. (2003), IRR adalah tingkat suku bunga apabila

BCR yang terdiskonto sama dengan nol. Usaha agroforestry akan dikatakan layak

apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar pada

saat tersebut. Besarnya nilai IRR pada pola agroforestry adalah sebesar 52,63%

dan pola non agroforestry adalah sebesar 49,86%. Hal ini menunjukkan bahwa

budi daya secara agroforestry dan non agroforestry layak karena IRR yang

diperoleh lebih besar dari besarnya tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu 6,5%.

Nilai NPV pada sistem agroforestry memiliki nilai yang lebih besar

daripada sistem non agroforestry. Namun, nilai BCR dan IRR lebih besar pada

praktek sistem non agroforestry daripada sistem agroforestry. Hal ini terjadi karena

pertama hingga tahun ke-5, tanaman pada pola non agroforestry belum

mendapatkan keuntungan, namun tetap memerlukan biaya pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan tanaman. Sedangkan pada sistem agroforestry, tanaman mulai

menghasilkan pada tahun ke-2. Hal ini terjadi karena adanya berbagai jenis

tanaman yang ditanam pada pola agroforestry. Sehingga, sebelum tanaman

kemenyan menghasilkan, terdapat tanaman lain yang telah lebih dahulu

menghasilkan karena kondisi pertumbuhan tanaman yang selalu

berkesinambungan.

Sistem agroforestry (Rp. 21.837.109,-) menghasilkan keuntungan yang

lebih besar jika dibandingkan dengan sistem non agroforestry (Rp. 20.526.290,-)

selama 15 tahun/ha. Hal ini membuat masyarakat berkeinginan untuk mengubah

sistem tanam mereka, yaitu dari sistem non agroforestry menjadi sistem

agroforestry. Tingkat pendidikan masyarakat responden di Desa Pangurdotan ini

terbilang cukup rendah, karena didominasi tamatan SD, namun mereka mencoba

untuk mengubah pengusahaan lahan mereka menjadi sistem non agroforestry. Hal

ini terjadi bukan karena memiliki pendidikan yang tinggi sehingga dapat

mengakses cara dengan memanfaatkan pendidikan ataupun teknologi yang tinggi,

namun semua adalah berdasarkan pada pengalaman para petani responden dalam

mengelola usahanya.

Kondisi tanaman yang pertumbuhannya berkesinambungan juga

memberikan dampak yang positif pada kondisi tanah. Menurut Lahjie (2004),

bahwa fungsi agroforestry jika ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada

skala bentang lahan (skala meso) adalah mampu menjaga dan mempertahankan