AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN ANTIHIPERGLIKEMIK

KAPANG ENDOFIT RS-6B DARI SARANG SEMUT

PADA

PERLAKUAN MEDIA BERBEDA

ZETA FADILLA INDRA

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Aktivitas Antibakteri

dan Antihiperglikemik Kapang Endofit RS-6B dari Sarang Semut pada Perlakuan

Media Berbeda” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing

dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2015

Zeta Fadilla Indra

ABSTRAK

ZETA FADILLA INDRA. Aktivitas Antibakteri dan Antihiperglikemik Kapang Endofit RS-6B dari Sarang Semut pada Perlakuan Media. Dibimbing oleh KUSTIARIYAH TARMAN dan IRIANI SETYANINGSIH.

Sarang semut Hydophytum formicarum merupakan salah satu tumbuhan epifit pada pohon bakau yang digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat pedalaman. Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh media yang berbeda terhadap pertumbuhan kapang dan aktivitas antibakteri dan antihiperglikemik ekstrak kapang. Komponen bioaktif terbanyak dihasilkan pada hari ke-21 fermentasi. Kapang mencapai fase pertumbuhan stasioner pada hari ke-9 sampai hari ke-21 pada media kultur PDB dan Hagem. Nilai pH kedua media berada pada rentang 4-5. Aktivitas antibakteri terbaik diperoleh pada hari ke-12 untuk media PDB dan hari ke-9 untuk media Hagem yang aktif terhadap bakteri

Escherichia coli dengan diameter 16,4 mm dan 13,9 mm dan

Staphylococcus aureus dengan diameter 14,5 mm dan 14,4 mm. Ekstrak terbaik

dari aktivitas antibakteri selanjutnya ditunjukkan dengan aktivitas enzim

α-glukosidase dengan nilai IC50 sebesar 8002,3 ppm.

Kata kunci: aktivitas antibakteri, aktivitas enzim α-glukosidase, antihiperglikemik, kapang endofit, tumbuhan sarang semut.

ABSTRACT

ZETA FADILLA INDRA. Antibacterial and Antihyperglycemic Activities Endophytic Fungus RS-6B from Sarang Semut Cultured in Different Media. Superrvised by KUSTIARIYAH TARMAN and IRIANI SETYANINGSIH.

Sarang semut Hydnophytum formicarum is an epiphyte of mangrove plant that used as traditional medicine. The purpose of this research was to determine influence of different media on the fungal growth, antibacterial and antihyperglycemic activities of fungal extracts. The most bioactive compounds was obtained 21 days after fermentation. A fungal growth on PDB and Hagem media reached stationary phase on day 9 until 21. The pH value for two media during fermentation was 4-5. The best antibacterial activity was obtained on day 12 for PDB medium and day 9 for Hagem medium. The extracts were active against Escherichia coli with inhibitor zone of 16.4 mm and 13.9 mm,

Staphylococcus aureus 14.5 mm and 14.4 mm respectively. The most active extracts for antibacterial activity also showed α-glucosidase inhibitor activity with IC50 value was 8002.3 ppm.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Teknologi Hasil Perairan

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN ANTIHIPERGLIKEMIK

KAPANG ENDOFIT RS-6B DARI SARANG SEMUT

PADA

PERLAKUAN MEDIA BERBEDA

ZETA FADILLA INDRA

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Aktivitas Antibakteri dan Antihiperglikemik Kapang Endofit RS-6B dari Sarang Semut pada Perlakuan Media Berbeda

Nama : Zeta Fadilla Indra NIM : C34100039

Program Studi : Teknologi Hasil Perairan

Disetujui oleh

Dr Kustiariyah Tarman, SPi, MSi Pembimbing I

Dr Ir Iriani Setyaningsih, MS Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Joko Santoso, MSi Ketua Departemen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga September 2014 dengan judul Aktivitas Antibakteri dan Antihiperglikemik Kapang Endofit RS-6B dari Sarang Semut pada Perlakuan Media Berbeda.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, terutama kepada:

1 Dr Kustiariyah Tarman, SPi, MSi dan Dr Ir Iriani Setyaningsih, MS selaku dosen pembimbing atas pengarahannya yang telah diberikan kepada penulis.

2 Dr Desniar, SPi, MSi selaku dosen penguji.

3 Prof Dr Ir Joko Santoso, MSi selaku Ketua Departemen Teknologi Hasil Perairan.

4 Keluarga tercinta yaitu Mammy, Daddy, dan Ryan yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, dan semangat tiada henti kepada penulis.

5 Ibu Ema Masruroh SSi, Dini Indriani AMd, Saeful Bahri AMd, dan Bapak Eman yang telah membantu penulis selama penelitian di Laboratorium.

6 Tim Mikrobiologi dan Biokimia (Fajri, Feky, Lolita, Moti, Risvan, Nia, Mail, Laila, Ka Nabila, dan Ka Zia), Reza Febriansyah dan Keluarga Besar THP 47 atas segala bantuan, doa, semangat, dan kebersamaannya selama ini.

7 Teman dan sahabat seperjuangan yaitu Siti Mayang Sari, Emilia Dian Prabawati, dan Anastasia Mensanie Putri yang tiada henti memberikan motivasi dan dukungan serta peringatan.

8 Keluarga kecil tersayang yaitu Yosia BSMS Silalahi, Derry Muharram, Harialyyanto N Ardhi, Andidustin Husna, Sindu Bangun Prasojo, dan Tiara Aprilia yang selalu memberikan semangat, doa, dan selalu mengingatkan waktu terus berjalan serta teman-teman BC yang selalu mendukung penulis.

9 Teman, Sahabat, dan Tim Hore yaitu Annisyia ZP, Erjodi, Fachriadi, Dyah Ayu Ninda, Fika, Fikra, dan Aras WP.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Bogor, Februari 2015

DAFTAR ISI

Pertumbuhan dan Perubahan pH Kapang RS-6B dengan Media Berbeda .... 9

Ekstrak Media Kultur Kapang RS-6B ... 11

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Media Kultur Kapang RS-6B ... 13

Aktivitas Inhibitor Enzim α-Glukosidase ... 16

DAFTAR GAMBAR

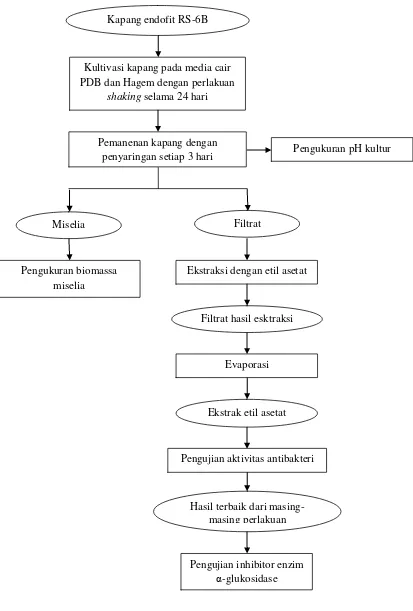

1 Diagram alir penelitian ... 5

2 Kapang endofit RS-6B ... 9

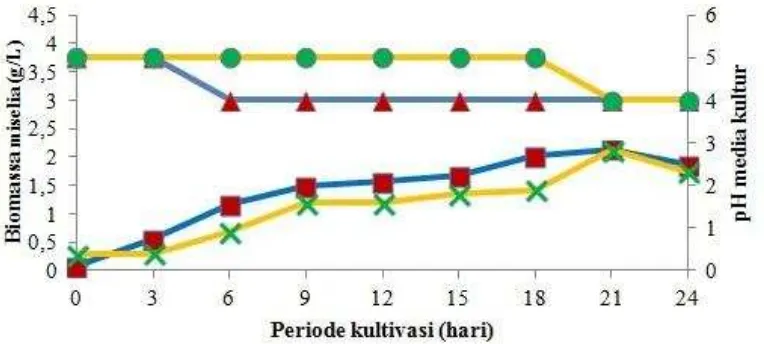

3 Pertumbuhan dan perubahan pH kapang SR-6B selama 24 hari ... 9

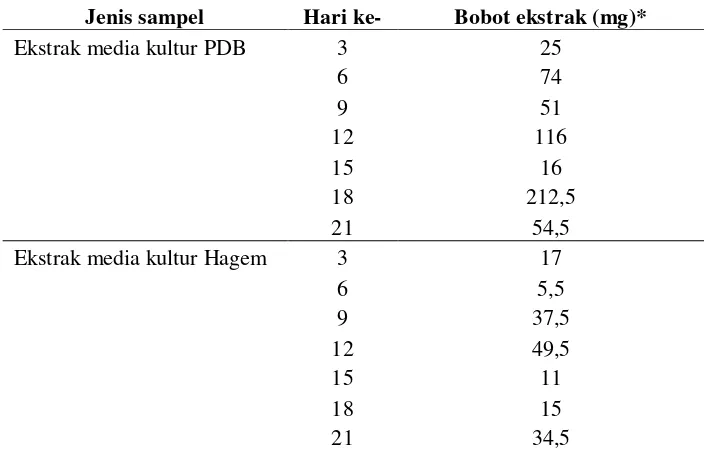

4 Ekstrak kasar media kultur kapang RS-6B dengan pelarut etil asetat ... 12

5 Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli ... 13

6 Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ... 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kultivasi kapang RS-6B perlakuan media PDB selama 24 hari ... 242 Kultivasi kapang RS-6B perlakuan media Hagem selama 24 hari ... 25

3 Diameter zona hambat terhadap bakteri uji ... 27

4 Hasil uji inhibisi ekstrak kapang RS-6B dengan media kultur PDB ... 30

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mangrove merupakan sekelompok jenis tanaman hijau berkayu yang tumbuh pada daerah pasang surut dan toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia dikemukakan memiliki keanekaragaman spesies tumbuhan yang tinggi dengan jumlah spesies lebih kurang 202 spesies yang terdiri atas 89 spesies pohon, 5 spesies palem, 19 spesies liana, 44 spesies epifit, dan 1 spesies sikas (Indriyanto 2006). Salah satu potensi tanaman epifit yang terdapat di wilayah pesisir adalah tanaman sarang semut (Hydnophytum formicarum) yang merupakan tanaman obat yang belum banyak diteliti pemanfaatannya.

Tumbuhan sarang semut (Hydnophytum formicarum) secara tradisional telah digunakan oleh penduduk asli Papua untuk mengobati berbagai penyakit secara turun-temurun (Bonay 2013). Soeksmanto et al. (2010) juga menambahkan bahwa tumbuhan sarang semut hidup sebagai tumbuhan epifit pada beberapa tanaman inang misal kayu putih (Melalueca), cemara gunung (Casuarina), kaha (Castanopsis) dan pada beberapa tanaman inang yang hidup di pesisir (Nothophagus), yang batang pada bagian bawahnya menggelembung berisi rongga-rongga yang disediakan sebagai sarang semut jenis tertentu. Secara empiris tumbuhan sarang semut berkhasiat sebagai antitumor, antikanker, diabetes dan sebagainya. Karena sifatnya sebagai tumbuhan liar yang tidak mudah untuk dibudidaya, eksploitasi terhadap tumbuhan sarang semut dapat berakibat kepunahan, salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga kelestarian tumbuhan induk adalah dengan mengembangkan bioteknologi dari kapang endofit tumbuhan induk sebagai penghasil senyawa metabolit sekunder.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini penyakit hiperglikemia atau diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif utama di dunia. Hiperglikemia atau kadar gula yang terlalu tinggi ditandai dengan jumlah glukosa yang terlalu banyak dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kelainan metabolik kronis secara serius yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah (hiperglikemia) disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat ketidakcukupan fungsi insulin (Subroto 2006).

terutama di daerah tropis, misal Indonesia adalah penyakit infeksi. Madigan et al. (2000) menyatakan bahwa penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme patogen seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus. Penyakit infeksi merupakan masalah yang cukup serius yang sering menyebabkan kematian dan penanggulangan yang cukup efektif untuk penyakit ini adalah dengan antibiotik.

Mekanisme pengobatan diabetes melitus antara lain melalui tiga cara, yaitu penambahan insulin dari luar, merangsang sekresi insulin, dan menurunkan kadar glukosa darah melalui penghambatan aktivitas α-glukosidase (Waring 2007). Lee et al. (2007) menyatakan bahwa pengobatan antihiperglikemik yang saat ini digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu suntikan insulin dan obat antidiabetes oral. Obat anditiabetes oral berguna untuk penderita yang alergi terhadap insulin atau yang tidak menggunakan suntikan. Obat antidiabetes oral sebagian besar memberikan efek samping yang tidak diinginkan antara lain diare, sakit kepala, mual, dan muntah (BPOM 2009). Jumlah penderita diabetes di Indonesia semakin meningkat, maka diperlukan pengobatan yang efektif dan tanpa efek samping sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Mikroba endofit dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang

mirip dengan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan inangnya (Tan dan Zou 2001). Beberapa penelitian telah berhasil membuktikan kemampuan

kapang endofit dalam menghambat aktivitas antibakteri dan aktivitas enzim

α-glukosidase. Penelitian Melliawati dan Harni (2009) menunjukkan bahwa kapang endofit dari Taman Nasional Gunung Halimun dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahara (2013) mengenai pemanfaatan kapang endofit dari tumbuhan pesisir sarang semut sebagai antihiperglikemik menunjukkan bahwa hasil uji inhibisi ekstrak media kultur terhadap aktivitas enzim α-glukosidase pada konsentrasi 20000 ppm sebesar 72,6%. Penelitian yang dilakukan oleh Artanti et al. (2011) juga telah membuktikan bahwa ekstrak media cair dan ekstrak miselium kapang endofit Colletotrichum sp. yang diisolasi dari

Taxus sumatrana telah terbukti mampu menghambat aktivitas enzim

α-glukosidase sebesar 79,5% dan 18,2%

Penelitian tentang kemampuan kapang endofit dari tumbuhan sarang semut sebagai antibakteri dan antihiperglikemik pada perlakuan media berbeda belum banyak dilakukan. Penggunaan media kultur yang berbeda diduga memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap komponen aktif dan pertumbuhan kapang endofit. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai potensi ekstrak kapang endofit tumbuhan sarang semut dalam menghambat aktivitas antibakteri dan antihiperglikemik dengan membandingkan penggunaan media kultur yang berbeda.

Perumusan Masalah

semut secara terus-menerus dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan tumbuhan tersebut di alam. Oleh karena itu bioteknologi kapang endofit dari tumbuhan sarang semut patut dikembangkan sebagai bahan obat antihiperglikemik dan antibakteri yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh media yang berbeda terhadap pertumbuhan kapang dan aktivitas antihiperglikemik serta antibakteri ekstrak kapang.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan komponen bioaktif

kapang endofit RS-6B dari tumbuhan pesisir sarang semut (Hydnophytum formicarum) yang berpotensi sebagai senyawa inhibitor enzim

α-glukosidase dan antibakteri dengan penggunaan media pertumbuhan yang berbeda.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ekstraksi kapang endofit RS-6B dari tumbuhan sarang semut (Hydnophytum formicarum) adalah kultivasi kapang, ekstraksi media kultur kapang dari masing-masing media, pengujian aktivitas antibakteri, dan pengujian inhibitor enzim α-glukosidase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan September 2014. Kultivasi, ekstraksi dan pengujian antibakteri kapang endofit dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Hasil Perairan, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Proses evaporasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, serta pengujian aktivitas

penghambatan enzim α-glukosidase dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka.

Bahan

pada penelitian Sahara (2013). Media pertumbuhan yang digunakan terdiri dari bahan yang digunakan untuk pengujian aktivitas antibakteri meliputi media

Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB), media Mueller Hinton Agar (MHA), akuades dan bakteri uji yang digunakan yaitu bakteri Gram-negatif (Escherichia

coli) dan bakteri Gram-positif (Staphylococcus aureus). Bahan uji inhibitor enzim

α-glukosidase adalah enzim α-glukosidase, larutan bufer fosfat (pH 7), serum bovine albumin, p-nitrofenil-α-D-glukopiranosa (pNG), acarbose (Glucobay),

Dimethyl Sulfoxide (DMSO), Na2CO3 dan HCl 2N. Bahan kimia lainnya yaitu

NaOH, HCl, alkohol, dan spiritus.

Alat

Alat-alat yang digunakan yaitu autoklaf (Yamato SM 52 Autoclave),

laminar air flow (Thermo Scientific 1300 Series A2), shaker, rotary evaporator

(Heidolph VV2000), refrigerator, spektrofotometer (UV Vis UV-2500), vortex mixer, incubator (Thermolyne type 42000), pipet mikro (Eppendorf), incubator

(Binder), spektrofotometer UV-Vis (Epoch), pH meter, timbangan digital (Quattro), dan microplate (Nunch). Alat-alat lainnya yang digunakan seperti Labu Erlenmeyer, cawan petri, gelas ukur, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes, botol serum, pisau, pinset, gunting, sudip, beaker glass, alumunium foil, ose, rak tabung reaksi, penggaris, bunsen, masker, dan sarung tangan.

Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian meliputi kultivasi kapang RS-6B pada media cair PDB dan Hagem yang dilakukan selama 24 hari dengan pemanenan setiap 3 hari, penentuan kurva pertumbuhan kapang RS-6B (pengukuran biomassa dan pH kultur), ekstraksi media kultur kapang RS-6B dari masing-masing perlakuan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Kultivasi Kapang RS-6B (Ray et al. 2011)

Gambar 1 Diagram alir penelitian. Kapang endofit RS-6B

Kultivasi kapang pada media cair PDB dan Hagem dengan perlakuan

shaking selama 24 hari

Pemanenan kapang dengan penyaringan setiap 3 hari

Miselia

Ekstraksi dengan etil asetat Filtrat

Ekstrak etil asetat

Pengujian inhibitor enzim α-glukosidase Filtrat hasil esktraksi

Evaporasi

Pengujian aktivitas antibakteri

Hasil terbaik dari masing-masing perlakuan Pengukuran biomassa

miselia

dari hari 0 sampai dengan hari 24 untuk menetukan pertumbuhan kapang yang tidak terkontaminasi dalam media sehingga kapang siap untuk dipanen.

Perhitungan berat kering sel kapang diamati dengan cara pengambilan seluruh biomassa kapang yang telah disaring menggunakan kertas saring kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 40°C selama 24 jam. Selanjutnya, biomassa kapang kering ditimbang hingga konstan dengan dua kali pengulangan. Pengamatan komponen aktif dari kapang dapat diketahui dengan cara melakukan proses ekstraksi media kultur yang dipanen setiap 3 hari selama 24 hari dengan perlakuan shaking yang kemudian di ekstrak dengan metode maserasi menggunakan pelarut etil asetat p.a. Warna ekstrak yang paling pekat menunjukkan bahwa komponen bioaktif yang dihasilkan pada media kultur paling banyak pada hari tersebut. Nilai pH diamati menggunakan kertas pH pada media kultur kapang yang telah dipanen setiap 3 hari selama 24 hari.

Ekstraksi Media Kultur Kapang RS-6B (Nursid et al. 2010)

Ekstraksi terhadap media kultur yang mengandung metabolit dari kapang dilakukan menggunakan pelarut etil asetat p.a (semi polar) sebanyak 300 mL. Sebelum diekstrak, media kultur yang akan dipanen disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan media kultur dan miselia kapang. Ekstraksi media kultur dilakukan dengan menambahkan pelarut etil asetat p.a dengan perbandingan (1:1) kemudian dimaserasi pada suhu ruang dengan menggunakan

shaker.

Pemisahan media kultur dan pelarut dilakukan di dalam corong pisah dan didiamkan beberapa menit sampai lapisan pelarut etil asetat dan media kultur memisah dengan jelas. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Metabolit sekunder yang terkandung dalam pelarut etil asetat diperoleh menggunakan vacuum rotary evaporator pada suhu 45°C agar terpisah dari pelarut etil asetat hingga diperoleh ekstrak kasar dari media kultur.

Prosedur Analisis

Tahapan analisis meliputi pengujian ekstrak media kultur terhadap aktivitas antibakteri dan penentuan aktivitas inhibitor enzim α-glukosidase. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan bakteri uji Gram-positif (Staphylococcus aureus) dan Gram-negatif (Escherichia coli).

Uji Aktivitas Antibakteri

Metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode eksperimental yang dilakukan secara in vitro menggunakan uji sensitivitas antibakteri dengan metode sumur agar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi minimal dari suatu larutan antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Parameter uji yang diamati adalah diameter zona hambat (mm) dari masing-masing ekstrak kapang RS-6B

(1) Peremajaan bakteri uji (Kusmiyati dan Agustini 2007)

Media yang digunakan adalah Nutrient Agar (NA). Media dilarutkan dalam aquades dan dipanaskan hingga larut sempurna lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 mL dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. Tabung dimiringkan dan didiamkan hingga memadat. Sebanyak 1 ose biakan bakteri (E. coli dan S. aureus) diinokulasikan ke dalam media regenerasi kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. (2) Kultur bakteri uji (Kusmiyati dan Agustini 2007)

Mikroorganisme (Escherichia coli dan Staphylococcus aureus) yang segar diinokulasikan sebanyak 1 ose ke media Nutrient Broth (NB), diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Kultur bakteri diukur kekeruhannya secara turbidimetri dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm hingga mencapai OD 0,5-0,8.

(3) Pengujian aktivitas senyawa antibakteri (Moorty et al. 2007)

Pengujian dilakukan dengan metode difusi sumur agar. Sampel yang digunakan untuk pengujian aktivitas antibakteri adalah ekstrak kapang RS-6B yang dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi dengan pelarut etil asetat. Proses pengujian menggunakan metode sumur agar dilakukan dengan memasukkan mikroorganisme (E. coli dan S. aureus) yang telah diinokulasi ke dalam media pertumbuhan (NB), masing-masing dimasukkan sebanyak 20 µL ke dalam media MHA.

Media MHA yang mengandung bakteri uji dihomogenisasi menggunakan

vortex kemudian dituang pada cawan petri steril secara aseptis. Media agar yang telah memadat kemudian dilubangi sebanyak 5 lubang (sumur) dengan diameter 6 mm secara aseptis dengan menggunakan pipet steril. Konsentrasi ekstrak

kapang RS-6B yang dimasukkan ke dalam lubang yaitu 0,5 mg/sumur, 1 mg/sumur, dan 2 mg/sumur. Perlakuan kontrol positif yaitu menggunakan

larutan antibiotik kloramfenikol sebanyak 20 µL dengan konsentrasi sebesar 30 µg dan perlakuan kontrol negatif menggunakan pelarut yang merupakan pelarut dari ekstrak sebanyak 20 µL. Selanjutnya, cawan petri diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam dan dilakukan pengukuran zona hambat yang terbentuk di sekeliling lubang menggunakan penggaris (mm). Daya hambat zat antibakteri diukur dengan mengurangi diameter zona hambat yang terbentuk dengan lubang (sumur) yaitu 6 mm. Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk zona bening di sekeliling sumur dan dinyatakan negatif apabila tidak terbentuk zona bening.

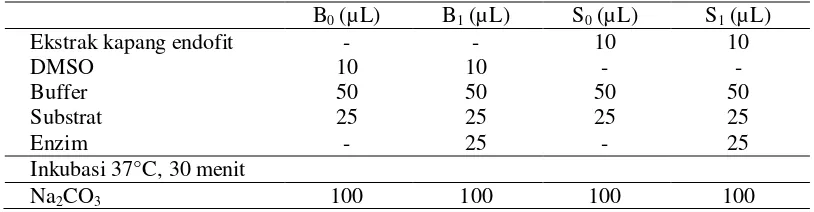

Uji Inhibitor Enzim α-glukosidase (Sancheti et al. 2009)

Campuran reaksi dalam uji ini meliputi larutan kontrol blanko (B0), larutan blanko (B1), larutan kontrol sampel (S0) dan larutan sampel (S1). Persiapan larutan kontrol blanko (B0) dan blanko (B1) dilakukan dengan pembuatan substrat dengan cara melarutkan p-nitrofenil α-D-glukopiranosa dalam bufer fosfat 0,1 M pH 7 dan pembuatan larutan enzim α-glukosidase dengan cara melarutkan 1 mg

α-glukosidase dalam 100 mL bufer fosfat (pH 7). Campuran reaksi blanko terdiri

dari 10 μL larutan dimetil sulfoksida (DMSO), 50 μL bufer fosfat 0,1 M (pH 7),

25 μL p-nitrofenil α-D-glukopiranosa sebagai substrat, dan 25 μL larutan enzim

α-glukosidase. Perbedaan antara blanko dan kontrol blanko, pada kontrol blanko

pada suhu 37°C selama 30 menit. Reaksi dihentikan oleh penambahan 100 μL glukopiranosa 0,5 mM sebagai substrat, dan 25 μL larutan enzim α-glukosidase. Perbedaan antara sampel dan kontrol sampel, pada kontrol sampel tidak

menggunakan enzim α-glukosidase. Campuran reaksi kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Reaksi dihentikan oleh penambahan 100 μL larutan natrium karbonat 0,2 M. Absorban dari p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 400 nm dengan spektrofotometer. Percobaan dilakukan dalam tiga ulangan.

Konsentrasi larutan acarbose 1% sebagai pembanding yang digunakan dibuat dari tablet Glucobay yang dilarutkan dalam akuades dan HCl 2N (1:1) dengan konsentrasi 1% (b/v) digunakan sebagai standar, kemudian disentrifugasi

dan supernatan diambil sebanyak 10 μL dan dimasukkan ke dalam campuran

reaksi seperti dalam sampel. Reaksi enzim selengkapnya untuk satu sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Reaksi inhibisi enzim α-glukosidase

B0 (µL) B1 (µL) S0 (µL) S1 (µL)

Pengujian daya hambat ekstrak terhadap aktivitas α-glukosidase dihitung dalam % inhibisi dengan rumus :

inhibisi S1 S0 100

Keterangan :

K = Absorbansi terkoreksi dari blanko (B1) dikurangi kontrol blanko (B0)

S0 = Absorbansi terkoreksi dari kontrol sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perubahan pH Kapang RS-6B dengan Media Berbeda

Media pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media PDB (Potato Dextrose Broth) dan Hagem. Tujuan pembuatan kurva pertumbuhan adalah untuk mengetahui fase stasioner pada perlakuan media kultur yang berbeda yang selanjutnya akan menentukan waktu panen. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui perubahan suasana pH media yang telah ditumbuhi kapang selama proses fermentasi. Kapang endofit RS-6B dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Kapang endofit RS-6B secara makroskopik dan mikroskopik.

Kapang endofit RS-6B (Gambar 2) memiliki ciri morfologi warna miselia berwarna putih, permukaan miselia berbentuk seperti kapas dengan tepian yang rata, dan garis-garis lingkaran konsentris yang mengelilingi miselia hingga ke tepian terlihat dengan jelas (Sahara 2013). Kurva pertumbuhan dan perubahan pH kapang RS-6B dapat dilihat pada Gambar 3.

Nilai pH kapang pada proses fermentasi RS-6B dalam media PDB dan Hagem mengalami penurunan (Gambar 3). Nilai pH pada kedua media kultur berada pada rentang pH 4-5. Pengamatan nilai pH pada proses fermentasi kapang dengan media PDB selama 24 hari memperlihatkan adanya perubahan pada kultivasi hari ke-0 sampai ke-3 yaitu 5 dan mengalami penurunan pada kultivasi hari ke-6 sampai ke-21 menjadi 4. Hal ini berbeda dengan media kultur Hagem, nilai pH pada kultivasi hari ke-0 sampai ke-18 yaitu 5 dan mengalami penurunan pada kultivasi hari ke-21 sampai ke-24 menjadi 4. Kultivasi kapang RS-6B perlakuan media PDB dan Hagem dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

Umumnya kapang hidup pada lingkungan dengan nilai pH dibawah 7

(Gandjar et al. 2006). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Melliawati dan Wulandari (2008) yaitu pada umumnya pH kapang berkisar pada

nilai pH 3-7. Perubahan nilai pH yang menurun disebabkan oleh terjadinya proses katabolisme sumber karbon oleh kapang endofit yang menyebabkan terakumulasinya sejumlah asam dalam medium. Srikandace et al. (2007) juga mengemukakan bahwa perubahan pH pada media fermentasi disebabkan oleh aktivitas metabolisme isolat kapang. Kondisi pH media dapat menurun karena adanya hasil-hasil metabolisme karbohidrat yang bersifat asam-asam karboksilat (Melliawati dan Wulandari 2008).

Kurva pertumbuhan kapang RS-6B (Gambar 3) menunjukkan pertumbuhan kapang pada masing-masing perlakuan. Kapang RS-6B dengan media PDB mengalami fase adaptasi pada kultivasi hari ke-0 sampai ke-3, fase eksponensial pada kultivasi hari ke-3 sampai ke-9, fase stasioner pada hari ke-9 sampai ke-21 dan fase kematian pada kultivasi hari ke-21 sampai ke-24. Media Hagem mengalami pertumbuhan adaptasi yang berbeda dengan media PDB yaitu fase adaptasi dialami hingga kultivasi hari ke-6, fase eksponensial pada kultivasi hari ke-6 sampai ke-9, fase stasioner pada kultivasi hari ke-9 sampai ke-21 dan fase kematian pada kultivasi hari ke-21 sampai ke-24.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan media kultur yang digunakan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil pertumbuhan kapang. Media PDB menghasilkan biomassa miselia lebih besar pada kurva pertumbuhan, hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat dalam media PDB yaitu potato starch yang dapat mendorong pertumbuhan kapang dan dextrose

sebagai sumber karbon dan energi, sedangkan media Hagem memiliki sumber karbon yang berasal dari glukosa dan malt extract sebagai sumber nitrogen. Nilai pH dari media PDB sekitar 5,1±0,2 dan kondisi pH tersebut merupakan pH yang optimum untuk pertumbuhan kapang (AOAC 1995). Kusumaningtyas et al. (2010) juga menyatakan bahwa kapang endofit Cladosporium sp. tumbuh lebih baik pada media PDB dengan berat biomassa sebesar 64,06 gram.

Ravimannan et al. (2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa perbedaan sumber nutrisi, salah satunya protein dalam suatu media kultur akan mempengaruhi pertumbuhan kapang itu sendiri. Media kultur berperan dalam memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat tersebut bahwa perbedaan media kultur yang digunakan akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan suatu kapang.

sekunder mulai dihasilkan kapang dengan intensitas terbesar pada akhir fase eskponensial atau awal fase stasioner, dimana saat beberapa sumber nutrisi mulai terbatas sehingga akhirnya memasuki fase kematian.

Kurva pertumbuhan kapang menunjukkan bahwa waktu mempunyai hubungan yang erat dengan fase pertumbuhan kapang (Srikandace et al. 2007). Produksi metabolit sekunder pada kapang endofit berfluktuatif dan berhubungan dengan tahap pertumbuhannya. Gandjar et al. (2006) juga menambahkan bahwa metabolit sekunder dari kapang dapat dipanen pada fase stasioner pertumbuhan kapang.

Ekstrak Media Kultur Kapang RS-6B

Ekstraksi merupakan proses penarikan komponen zat aktif dari suatu bahan dengan menggunakan pelarut. Tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk mendapatkan bagian tertentu dari bahan yang mengandung komponen-komponen aktif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi adalah lama ekstraksi, suhu, dan jenis pelarut yang digunakan (Khopkar 2003). Sampel yang diekstraksi yaitu sampel hasil pemanenan media kultur PDB dan media kultur Hagem.

Ekstrak dari kedua sampel memiliki warna yang sama yaitu kuning kecoklatan berbentuk pasta dengan tekstur keras (Gambar 4). Nilai bobot ekstrak etil asetat kapang RS-6B dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Bobot ekstrak kasar kapang RS-6B media kultur PDB dan Hagem

Jenis sampel Hari ke- Bobot ekstrak (mg)*

Ekstrak media kultur PDB 3 25

* ekstrak dalam bentuk pasta; diperoleh dari kultur 250 mL

fermentasi PDB memiliki bobot ekstrak kasar kapang terbesar dibandingkan dengan media fermentasi Hagem, karena dalam media PDB mengandung sumber karbon yang berasal dari kentang dan dextrose, sedangkan media Hagem mengandung sumber karbon yang berasal dari glucose. Senyawa karbon merupakan komponen terpenting dalam media fermentasi, karena berbagai produk fermentasi sebagian besar terdiri dari unsur hara seperti karbon, selain itu juga mengandung nitrogen, garam-garam organik serta beberapa vitamin dan mineral (Kumala dan Muhamad 2008). Media fermentasi PDB merupakan media fermentasi yang optimal untuk pertumbuhan kapang. Adewole et al. (2006) menyatakan bahwa perbedaan bobot ekstrak disebabkan kemampuan pelarut dalam proses ekstraksi untuk memperoleh zat aktif dalam sampel dan kelarutan zat aktif dalam pelarut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ekstrak bergantung pada jumlah pelarut, suhu ekstraksi, ukuran partikel, jenis pelarut, dan waktu ekstraksi (Bustan et al. 2008). Parhusip (2006) juga menyatakan bahwa rendemen ekstrak merupakan faktor yang sangat penting karena menunjukkan banyaknya senyawa organik yang larut dalam pelarut tersebut sesuai dengan polaritasnya. Hasil ekstrak etil esetat kapang RS-6B selanjutnya digunakan sebagai sampel pada uji

aktivitas antibakteri dan aktivitas inhibitor enzim α-glukosidase. Ekstrak kasar kapang RS-6B dapat dilihat pada Gambar 4.

(a) (b)

Gambar 4 Ekstrak kasar media kultur kapang RS-6B dengan pelarut etil asetat (a) PDB hari ke-12 (b) Hagem hari ke-9.

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Media Kultur Kapang RS-6B

Aktivitas antibakteri ekstrak media kultur kapang RS-6B dapat diketahui dengan mengukur diameter zona hambat dari ekstrak media kultur yang sudah dilarutkan dengan pelarut organik (etil asetat). Bakteri uji dalam penelitian ini digunakan Escherichia coli sebagai bakteri Gram-negatif dan

Staphylococcus aureus sebagai bakteri Gram-positif untuk melihat zat uji lebih berperan terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif. Selain itu penggunaan dua bakteri yang berbeda Gram tersebut bertujuan untuk membandingkan efektivitas zat antimikroba yang terkandung di dalam zat uji lebih aktif dalam membunuh bakteri Gram-positif atau bakteri Gram-negatif (Kusumaningtyas et al. 2010). Pengujian ini juga menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding aktivitas antibakteri.

Kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan salah satu antibiotik dengan spektrum luas yang aktif terhadap banyak bakteri dari Gram-positif dan Gram-negatif (Pelczar dan Chan 2008). Kontrol negatif yang digunakan adalah pelarut dari ekstrak kapang. Penggunaan pelarut ini adalah sebagai pembanding untuk melihat pengaruh pelarut pada proses ekstraksi terhadap diameter zona hambat yang dihasilkan ekstrak. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode difusi sumur agar. Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri ekstrak media kultur kapang RS-6B terhadap bakteri E. coli

dapat dilihat pada Gambar 5.

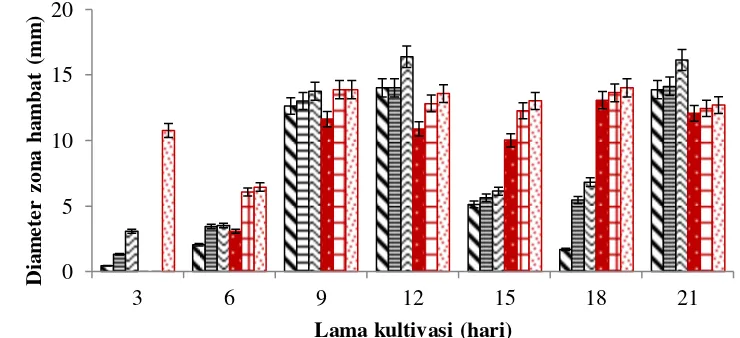

Gambar 5 Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri ekstrak media kultur kapang RS-6B terhadap bakteri Escherichia coli dengan perlakuan media PDB ( ) 0,5 mg/sumur ( ) 1,0 mg/sumur ( ) 2,0 mg.sumur dan perlakuan media Hagem ( ) 0,5 mg/sumur ( ) 1,0 mg/sumur ( ) 2,0 mg/sumur dengan 2 kali ulangan pada masing-masing perlakuan.

hari ke-12 dan aktivitas penghambatan terendah terdapat pada konsentrasi 0,5 mg dengan waktu kultivasi hari ke-3. Ekstrak kapang dari media kultur Hagem menghasilkan diameter zona hambat tertinggi yang terdapat pada konsentrasi ekstrak 2 mg dengan waktu kultivasi hari ke-9 dan aktivitas penghambatan terendah terdapat pada konsentrasi ekstrak 0,5 mg dengan waktu kultivasi hari ke-6. Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri ekstrak media kultur kapang RS-6B terhadap bakteri S. aureus dapat dilihat pada Gambar 6.

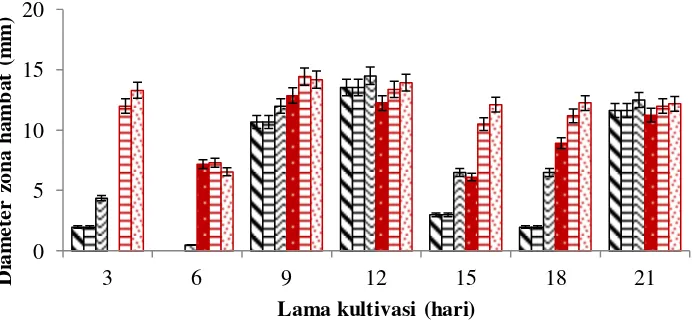

Gambar 6 Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri esktrak media kultur kapang RS-6B terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan perlakuan media PDB ( ) 0,5 mg/sumur ( ) 1,0 mg/sumur ( ) 2,0 mg.sumur dan perlakuan media Hagem ( ) 0,5 mg/sumur ( ) 1,0 mg/sumur ( ) 2,0 mg/sumur dengan 2 kali ulangan pada masing-masing perlakuan.

Perlakuan media PDB memberikan hasil dengan aktivitas penghambatan tertinggi terdapat pada konsentrasi ekstrak 2 mg dengan waktu kultivasi hari ke-12, sedangkan aktivitas penghambatan terendah terdapat pada konsentrasi ekstrak 0,5 dan 1 mg dengan waktu kultivasi hari ke-6 (Gambar 6). Hasil berbeda diperlihatkan oleh perlakuan media Hagem, diameter zona hambat tertinggi terdapat pada konsentrasi ekstrak 1 mg dengan waktu kultivasi hari ke-9 sedangkan aktivitas penghambatan terendah terdapat pada konsentrasi ekstrak 2,0 mg dengan waktu kultivasi hari ke-6. Contoh gambar diameter zona hambat terhadap kedua bakteri uji dapat dilihat pada Lampiran 3.

Bobot ekstrak (Tabel 2) media PDB terbesar adalah 212,5 mg pada kultivasi hari ke-18 dan terkecil adalah 16 mg pada kultivasi hari ke-15. Sedangkan bobot ekstrak media Hagem terbesar adalah 49,5 mg pada kultivasi hari ke-12 dan terkecil adalah 5,5 mg pada kultivasi hari ke-6. Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri media PDB tertinggi terdapat pada hari ke-12 dan terendah pada hari ke-3 (bakteri E. coli) dan hari ke-6 (bakteri S. aureus). Hasil uji aktivitas rata-rata antibakteri media Hagem tertinggi terdapat pada hari ke-9 dan terendah pada hari ke-6 untuk kedua bakteri.

kedua perlakuan bakteri), sedangkan aktivitas antibakteri tertinggi yang terdapat pada hari ke-12 (terhadap kedua perlakuan bakteri) memiliki bobot ekstrak yang terbilang tinggi yaitu sebesar 116 mg. Hasil aktivitas antibakteri dengan bobot ekstrak terendah sebesar 16 mg pada hari ke-15 memiliki aktivitas antibakteri yang rendah pula (terhadap kedua perlakuan bakteri).

Hasil aktivitas antibakteri media Hagem dengan bobot ekstrak tertinggi sebesar 49,5 mg pada hari ke-12 memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi (terhadap kedua perlakuan bakteri). Bobot ekstrak tertinggi kedua yang dimiliki oleh media Hagem adalah sebesar 37,5 mg pada hari ke-9, menghasilkan aktivitas antibakteri tertinggi dibandingkan dengan hari lainnya. Hasil antibakteri dengan bobot ekstrak terendah adalah sebesar 5,5 mg pada hari ke-6 memiliki aktivitas antibakteri yang rendah pula (terhadap kedua perlakuan bakteri). Hal ini diduga semakin banyak bobot ekstrak yang dihasilkan maka aktivitas antibakteri juga semakin tinggi.

Senyawa metabolit sekunder dari ekstrak kapang memiliki pengaruh terhadap penghambatan aktivitas antibakteri. Analisis kimia dari tumbuhan

Hydnophytum formicarum menunjukkan bahwa tumbuhan sarang semut mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan flavonoid dan tanin (Subroto 2008). Salah satu senyawa kimia yang memiliki aktivitas antibakteri adalah golongan flavonoid. Senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram-positif dan Gram-negatif dan dapat berfungsi sebagai bahan antimikrob dengan membentuk ikatan komplek dengan dinding sel dan merusak membran sel (Pepeljnjak et al. 2005). Flavonoid yang bersifat lipofilik akan merusak membran mikroba (Rahman 2008). Poeloengan et al. (2007) membuktikan senyawa flavonoid yang diekstrak dari batang bungur dapat berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. Roslizawaty et al. (2013) juga membuktikan bahwa ekstrak etanol pada konsentrasi 25% dan 50% dan rebusan sarang semut memiliki efektivitas dalam menghambat bakteri E. coli

Brook et al. (2001) menyatakan bahwa bakteri Escherichia coli dan

Staphylococcus aureus sudah resisten terhadap antibiotik terutama kelompok

antibiotik β-laktam. Resisten kedua bakteri tersebut disebabkan karena bakteri tersebut memproduksi enzim β-laktamase, enzim ini dapat memotong cincin

β-laktam sehingga aktivitas antibiotik tersebut menjadi hilang. Bakteri

Escherichia coli diketahui sebagai bakteri yang mampu menghasilkan enzim

β-laktamase, sehingga bakteri ini resisten terhadap antibiotik kelompok β-laktam (Neneng 2000).

Suatu senyawa dikatakan positif menghambat pertumbuhan mikroorganisme

hambat antibakteri, yaitu kategori sangat kuat (≥20 mm), kuat (10-20 mm), sedang (5-10 mm), dan lemah (≤5 mm).

Perbedaan zona hambat yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pH lingkungan, komposisi media, stabilitas senyawa antimikrob, jumlah (kepadatan) inokulum, lama inkubasi, dan aktivitas metabolik mikroorganisme (Jawets 2005). Media PDB mengandung sumber karbon yang berasal dari kentang dan dextrose. Sumber karbon merupakan komponen terpenting dalam medium pertumbuhan, karena sel-sel mikroba sebagian besar terdiri dari unsur-unsur karbon dan nitrogen (Kusumaningtyas et al. 2010).

Kurva pertumbuhan kapang RS-6B (Gambar 3) pada media PDB dan Hagem mengalami fase pertumbuhan stasioner sejak kultivasi hari ke-9. Aktivitas antibakteri pada fase stasioner memperlihatkan aktivitas tertinggi terutama pada media PDB saat kultivasi hari ke-12 dan pada media Hagem saat kultivasi hari ke-9. Produk metabolit sekunder diduga banyak dihasilkan oleh kapang pada fase ini baik pada media kultur PDB ataupun Hagem.

Fase stasioner pada kapang RS-6B menghasilkan aktivitas antibakteri terbaik pada bakteri E. coli dan S. aureus. Hal ini diduga pada fase ini kapang menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang tinggi. Schmidt (1994) membuktikan bahwa fase stasioner salah satunya ditandai dengan adanya tekanan parsial oksigen rendah, dan timbunan produk metabolisme toksik sehingga merangsang peningkatan aktivitas pertahanan yang akan meningkatkan proses metabolisme sekunder. Hal ini juga didukung oleh penelitian Tarman (2011) yang menyatakan bahwa pada fase puncak eksponensial menuju fase stasioner, kandungan metabolit sekunder tertinggi diproduksi oleh kapang Veronaea sp. KT19.

Hari ke-15 dan 18 pada kurva pertumbuhan kapang RS-6B (Gamber 3) merupakan fase stasioner, dimana produk metabolit sekunder banyak dihasilkan pada fase ini. Namun, uji aktivitas antibakteri pada media PDB di hari ke-15 dan 18 mengalami penurunan nilai diameter zona hambat. Terjadinya penurunan nilai diameter zona hambat ini diduga produk metabolit sekunder yang dihasilkan pada fase stasioner mulai terbatas sehingga produk metabolit sekunder yang

terkandung dalam ekstrak kapang RS-6B kurang dapat berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri uji tersebut secara optimal. Hal ini didukung

oleh Simanjuntak et al. (2002) yang menyatakan bahwa produk metabolit sekunder mulai dihasilkan kapang pada saat akhir fase eksponensial atau awal fase stasioner, dengan intensitas terbesar pada awal fase stasioner hingga awal fase kematian, dimana beberapa sumber nutrisi mulai terbatas.

Aktivitas Inhibitor Enzim α-Glukosidase

Enzim α-glukosidase adalah enzim yang bekerja dalam pembentukan glukosa di usus halus manusia melalui pemecahan karbohidrat (Lehninger 2004). Enzim dapat dihambat dengan suatu senyawa kimia yang biasa disebut dengan inhibitor. Inhibitor akan menghambat kerja enzim sehingga produk yang dihasilkan sedikit. Sampel dilarutkan dalam DMSO untuk ekstrak etil asetat

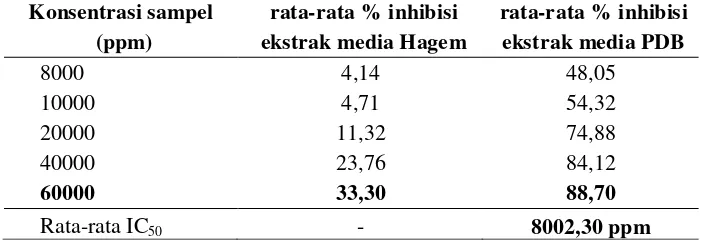

media. Nilai inhibisi enzim α-glukosidase ekstrak media kultur RS-6B pada perlakuan media Hagem dan PDB dengan masa inkubasi 21 hari dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Nilai inhibisi enzim α-glukosidase ekstrak media kultur RS-6B pada perlakuan media Hagem dan PDB dengan masa inkubasi21 hari Konsentrasi sampel rata-rata % inhibisi rata-rata % inhibisi

(ppm) ekstrak media Hagem ekstrak media PDB berbagai konsentrasi menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan distribusi metabolit sekunder yang dapat menghambat

aktivitas α-glukosidase (Purwatresna 2012). Nilai inhibisi enzim α-glukosidase tertinggi pada masing-masing perlakuan ditunjukkan oleh ekstrak media kultur kapang RS-6B pada konsentrasi 60000 ppm dengan nilai inhibisi masing-masing sebesar 33,30% untuk ekstrak media kultur Hagem dan 88,70% untuk ekstrak media kultur PDB (Lampiran 4). Hasil memperlihatkan bahwa ekstrak media

kultur dengan perlakuan PDB lebih baik dalam menghambat enzim α-glukosidase dibandingkan dengan perlakuan Hagem.

dinyatakan aktif memiliki daya hambat terhadap enzim α-glukosidase, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel ekstrak media kultur kapang RS-6B dengan perlakuan media kultur PDB tidak memiliki potensi yang baik sebagai inhibitor

enzim α-glukosidase. Rata-rata persen inhibisi esktrak media Hagem tertinggi didapat oleh konsentrasi 60000 ppm sebesar 33,30% (Tabel 3). Hasil ini memperlihatkan bahwa pencapaian ekstrak kapang RS-6B pada konsentrasi 60000 ppm kurang dari 50 untuk menghambat enzim α-glukosidase, sehingga dibutuhkan konsentrasi yang lebih besar dari 60000 ppm untuk dapat menghasilkan persen inhibisi sebesar 50%. Ekstrak media kultur kapang RS-6B dengan media Hagem akan memiliki nilai IC50 apabila nilai inhibisi dari setiap

ekstrak media kultur memiliki rentang dibawah 50 dan diatas 50.

saat kultivasi yaitu, tingkat inokulum, pemilihan media kultur, periode inkubasi, dan pelarut yang digunakan (Powthong et al. 2012).

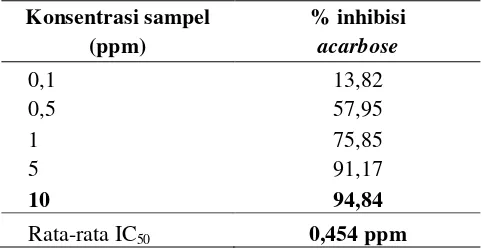

Salah satu jenis obat sintetik komersial sebagai antidiabetes adalah acarbose

yang dapat mengurangi kadar gula dengan mengendalikan penyerapan makanan dalam usus (Lehninger 2004). Acarbose merupakan obat golongan inhibitor

α-glukosidase yang dipasarkan dengan nama Glukobay. Pengujian inhibisi

acarbose dilakukan sebagai kontrol positif. Nilai inhibisi enzim α-glukosidase

acarbose dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Nilai inhibisi enzim α-glukosidase acarbose

Konsentrasi sampel % inhibisi

Nilai inhibisi acarbose terhadap enzim α-glukosidase pada konsentrasi 10 ppm memiliki aktivitas tertinggi yaitu sebesar 94,84% artinya acarbose mampu

menghambat kerja enzim α-glukosidase dengan menutup 94,84% sisi aktif enzim yang akan berikatan dengan substrat. Nilai IC50 acarbose yang dihasilkan sebesar

0,454 ppm (Lampiran 5).

Prinsip pengujian penghambatan α-glukosidase adalah terjadinya perubahan warna substrat yang berubah menjadi warna produk. Daya hambat terhadap

aktivitas α-glukosidase dipelajari secara pseudo-substrat dengan mengetahui kemampuan sampel untuk menghambat reaksi hidrolisis glukosa pada substrat

p-nitrofenol-α-D-glukopiranosida (pNG), sehingga substrat akan terhidrolisis

menjadi α-D-glukosa dan p-nitrofenol yang berwarna kuning. Warna kuning yang dihasilkan oleh p-nitrofenol menjadi indikator kemampuan inhibitor untuk menghambat reaksi yang terjadi. Semakin besar kemampuan inhibitor untuk menghambat maka produk yang dihasilkan semakin sedikit atau warna larutan setelah inkubasi lebih cerah dibandingkan dengan larutan tanpa inhibitor (Sugiwati 2005).

Mekanisme kerja ekstrak media kultur kapang RS-6B dengan perlakuan media PDB dan Hagem yang berperan sebagai penghambat enzim α-glukosidase belum diketahui secara pasti. Liu et al. (2006) membuktikan bahwa senyawa polyhydroxylxanthone memiliki aktivitas yang tinggi dalam menghambat kerja

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Media PDB dan Hagem berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas antibakteri dan antihiperglikemik ekstrak kapang. Biomassa kapang yang dikultur dalam media PDB dan Hagem terbanyak diproduksi pada hari ke-21. Nilai pH selama pertumbuhan kapang berada pada rentang 4-5. Ekstrak media kultur kapang RS-6B memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji. Aktivitas antibakteri terbaik terdapat pada ekstrak media kultur PDB sebesar 16,3 mm (konsentrasi 2 mg) pada hari ke-12 untuk bakteri E. coli dan sebesar 14,5 mm (konsentrasi 2 mg) pada hari yang sama untuk bakteri S. aureus. Nilai inhibisi

enzim α-glukosidase ekstrak media kultur PDB dan Hagem tertinggi berturut-turut adalah sebesar 88,70% dan 33,30% pada konsentrasi 60000 ppm. Rata-rata nilai IC50 ekstrak media kultur PDB adalah sebesar 8002,30 ppm.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan isolasi dan identifikasi komponen aktif antibakteri pada ekstrak kapang RS-6B.

DAFTAR PUSTAKA

Adewole SO, Ezkiel A, Martins C. 2006. Morphological changes an hypoglycemic effects of Annona muricata Linn. (Annonaceae) leaf aqueous

extract on parcreatic β-cells of streptozotocin-treated diabetic rats. African Journal of Biomedical Research. 9:173-187.

[AOAC] Association of Official Analytical Chemists. 1995. Bacteriological analytical manual, 8th ed. Gaithersburg MD.

Artanti N, Tachibana S, Kardono LBS. 2011. Screening of endophytic fungi

having ability for antioxidant and α-glukosidase inhibitor activities isolated from Taxus sumatrana. Pakistan Journal of Biological Sciences. 14(22): 1019-1023.

Bonay Y. 2013. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan obat tradisional oleh masyarakat Suku Klabra di Kampung Buk Ditrik Klabot Kabupaten Sorong. [skripsi]. Papua (ID): Fakultas Kehutanan, Universitas Negeri Papua.

[BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2009. Informasi obat antidiabetik oral. Informasi Produk Terapetik. 19(1):11.

Bustan MD, Febriyani E, Halomoan P. 2008. Pengaruh waktu ekstraksi dan ukuran partikel terhadap berat oleoresin jahe yang diperoleh dari berbagai jumlah pelarut organik (metanol). Jurnal Teknik Kimia. 4(15):16-26.

Davis W, Stout TR. 1971. Disc plate method of microbiological antibiotic assay.

Applied Microbiology. 22(4): 659-665.

[DEPKES] Departemen Kesehatan. 2005. Jumlah penderita diabetes Indonesia ranking ke-4 di dunia. [internet]. [diacu 2014 Juni 6]. Tersedia dari:

http://www.depkes.go.id/index.php.

Gandjar I, Sjamsuridzal W, Oetari A. 2006. Mikrobiologi Dasar dan Terapan. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.

Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Jakarta (ID): Penerbit PT Bumi Aksara.

Jawetz. 2005. Mikrobiologi Kedokteran. Jakarta (ID): Salemba Medika. hlm: 223-274.

Khopkar SM. 2003. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta (ID): UI-Press.

Kusmiyati, Agustini NWS. 2007. Uji aktivitas senyawa antibakteri dari mikroalga

Porphyridium cruentum. Biodiversitas. 8(1): 48-53.

Kusumaningtyas E, Natasia M, Darmono. 2010. Potensi metabolit kapang endofit rimpang lengkuas merah dalam menghambat pertumbuhan Eschericiha coli

dan Staphylococcus aureus dengan media fermentasi PDB dan PDY.

Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. hlm: 819-824.

Lee SK, Hwang JY, Song JH, Jo JR, Kim MJ, Kim ME, Kim JI. 2007. Inhibitory activity of Euonymus alatus against alpha glucosidase in vitro and in vivo.

Nutrition Research and Practice. 1(3):184-188.

Lehninger AL. 2004. Dasar-dasar Biokimia Jilid II. Thenawidjaja M, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari: Principles of Biochemistry.

Liu Y, Zou L, Ma L, Chen WH,Wang B, Xu ZL. 2006. Synthesis and

pharmacological activities of xanthone derivatives as α-glucosidase inhibitors. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 14:5683-5690.

Madigan MT, Martinko JM, Parker J. 2000. Brock Biology of Microorganism. New Jersey (US): Prentice Hall Inc. hlm: 241-248.

Melliawati R, Harni. 2009. Senyawa antibakteri Escherichia coli ATCC 35218 dan Staphylococcus aureus ATCC 25923 dari kapang endofit taman nasional Gunung Halimun. Jurnal Natur Indonesia. 12(1): 21-27.

Melliawati R, Wulandari PS. 2008. Kapang endofit dari taman nasional Gunung Halimun sebagai penghambat pertumbuhan mikroba patogen Salmonella thypi dan Candida albicans. Jurnal Natur Indonesia. 13:101-107.

Moorty K, Srinivasan K, Subramanian, Palaniswamy M, Mohanasundari C. 2007. Phytochemical screening and antibacterial evaluation of sterm bark of

Neneng L. 2000. Karakterisasi Senyawa Antibiotik yang Resisten Terhadap Beta-laktamase Tipe TEM-1 dari Isolat ICBB 1171 Asal Ekosistem Air Hitam Kalimantan Tengah.

Ngadiwiyana, Ismiarto, Nor Basid AP, Purbowatiningrum RS. 2011. Potensi sinamaldehid hasil isolasi minyak kayu manis sebagai senyawa antidiabetes.

Majalah Farmasi Indonesia. 22(1):9-14.

Nursid M, Pratitis A, Chasanah E. 2010. Kultivasi kapang MFW-01-08 yang diisolasi dari ascidia Aplidium longithorax dan uji aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker payudara T47D. Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. 5(2):103-110.

Parhusip AJN. 2006. Kajian mekanisme antibakteri ekstrak andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) terhadap bakteri patogen pangan [disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Pelczar S, Chan ECS. 2008. Dasar-dasar Mikrobiologi 2. Hadioetomo et al., penerjemah. Jakarta (ID): UI-Press. Terjemahan dari: Elements of Microbiology. hlm: 425-539.

Pepeljnjak S, Kalodera Z, Zovko M. 2005. Antimicrobial activity of flavonoid from Pelargonium radula (cav.) L’herit: Acta Pharm. 55:431-435.

Poeloengan M, Andriani, Susan MN, Komala I, Hasnita M. 2007. Uji daya antibakteri ekstrak etanol batang bungur (Largerstoremia speciosa Pers) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli secara in vitro.

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. 776-782.

Powthong P, Jantrapanukorn B, Thongmee A., Suntornthiticharoen P. 2012. Evaluation of endophytic fungi extract for their antimicrobial activity from

Sesbania grandiflora (L.) Pers. International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research. 3(2): 132-136.

Purwatresna E. 2012. Aktivitas antidiabetes ekstrak air dan etanol daun sirsak secara In Vitro melalui inhibisi enzim α-glukosidase [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Putri WS, Supriyanti FMT, Zackiyah. 2010. Penentuan aktivitas dan jenis inhibisi ekstrak metanol kulit batang Artocarpus heterophyllus Lamk sebagai inhibitor tirosinase. Jurnal Sains dan Teknologi Kimia. 1(1):94-99.

Rahman MF. 2008. Potensi antibakteri ekstrak buah pepaya pada ikan gurami yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Ravimannan N, Arulanantham R, Pathmanathan S, Niranjan K. 2014. Alternatif culture media for fungal growth using different formulation of protein sources. Annals of Biological Research. 5(1): 36-39.

Roslizawaty, Ramadani NY, Fakhrurrazi, Herrialfian. 2013. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol dan rebusan sarang semut (Myrmecodia sp.) terhadap bakteri

Escherichia coli . Jurnal Medika Veterinaria. 7(2): 91-94.

Sahara R. 2013. Kapang endofit dari tumbuhan pesisir sarang semut (Hydnophytum formicarum) dan potensinya sebagai antihiperglikemik [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Schmidt K. 1994. Mikrobiologi Umum. Baskoro T, penerjemah; Wattimena JR, editor. Yogyakarta (ID): Penerbit Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: Allgemeine Mikrobiologie.

Simanjuntak P, Melliawati R, Soekmanto A, Parwati T, dan Bustanussalam. 2002. Pengembangan Bahan Baku Zat Bioaktif Anti Malaria dan Kapang Endofit Tumbuhan Obat Indonesia. Laporan Teknik Penelitian Pusat Biotek-LIPI. 8(1):49-54.

Subroto MA. 2006. Ramuan Herbal untuk Diabetes Melitus. Jakarta (ID): Penebar Swadaya. hlm: 167-168.

Sugiwati S. 2005. Aktivitas entihiperglikemik dari ekstrak buah mahkota dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boer.] sebagai inhibitor alfa glukosidase

in vitro dan in vivo pada tikus putih [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Srikandace Y, Hapsari Y, Simanjuntak P. 2007. Seleksi mikroba endofit Curcuma zedoaria dalam memproduksi senyawa kimia antimikroba. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia. 5(2):77-84.

Tan RX, Zou WX. 2001. Endophyte: a rich source of functional metabolites.

Natural Product Reports. 18:448-459.

Tarman K. 2011. Biological and chemical investigations of Indonesian marine-derived fungi and their secondary metabolites [desertasi]. Greifswald (DE): Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Ernst-Moritz-Arndt-Universität.

Wardhani LK, Sulistyani N. 2012. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun binahong (Andera scandens (L.) Moq.) terhadap Shigella flexneri beserta profil kromatografi lapis tipis. Jurnal Ilmiah Kefarmasian.2(1):1-16.

Waring WS. 2007. Antidiabetic drugs. Elsevier Medicine. 35(11):590-59.

[WHO] World Health Organization. 2010. Diabetes [internet]. [diacu 2014 Juni 6]. Terdsedia dari: http://www.who.int/dietphysicalactivity.

Zulhipri, Kartika IR, Sumaji I. 2007. Uji fitokimia dan aktivitas antidiabetes ekstrak biji rambutan (Nephelium lappaceum L) dengan berbagai pelarut.

Lampiran 1 Kultivasi kapang RS-6B perlakuan media PDB selama 24 hari

Kultur hari ke-3 Kultur hari ke-6

Kultur hari ke-9 Kultur hari ke-12

Kultur hari ke-21 Kultur hari ke-24

Lampiran 2 Kultivasi kapang RS-6B perlakuan media Hagem selama 24 hari

Kultur hari ke-3 Kultur hari ke-6

Kultur hari ke-15 Kultur hari ke-18

Lampiran 3 Diameter zona hambat terhadap bakteri uji

Diameter zona hambat Diameter zona hambat terhadap E. coli terhadap S. aureus

Lampiran 4 Hasil uji inhibisi ekstrak kapang RS-6B dengan media kultur PDB terhadap enzim α-glukosidase

y = 22,566ln(x) - 149,16 R² = 0,8917

y = 18,299ln(x) - 117,01 R² = 0,9993

0 30 60 90 120

0 20000 40000 60000

%

In

h

ib

is

i

Konsentrasi %

IC50 ekstrak media kultur media PDB kapang RS-6B

Lampiran 5 Hasil uji inhibisi acarbose terhadap enzim α-glukosidase

y = 17,175ln(x) + 63,58 R² = 0,9165

0 20 40 60 80 100 120

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

%

In

h

ib

is

i

Konsentrasi (ppm) Glukobay

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1992 dari ayah bernama Indra Majid dan ibu bernama Sushirly Mekarsari. Penulis adalah putri pertama dari dua bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Islam Swasta Global Islamic School Jakarta dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten praktikum Mikrobiologi Hasil Perairan dan Farmasetika Hasil Perairan pada tahun ajaran 2013/2014. Selama menjalani pendidikan akademik di Institut Pertanian Bogor penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan HIMASILKAN IPB sebagai wakil bendahara II periode tahun 2013/2014.