OPTIMALISASI INTEGRASI USAHATANI

TANAMAN-TERNAK DI DESA PETIR, KECAMATAN DRAMAGA,

KABUPATEN BOGOR

SABILA MUMTAZ KHANDARI

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Optimalisasi Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

SABILA MUMTAZ KHANDARI. Optimalisasi Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh AMZUL RIFIN dan SITI JAHROH.

Pembangunan pertanian di wilayah dengan skala usaha yang relatif kecil perlu memperhatikan teknologi yang tepat. Mekanisasi belum bisa diterapkan pada wilayah dengan karakteristik seperti itu, integrasi usahatani merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan. Konsep integrasi usahatani sendiri adalah dengan melakukan dua atau beberapa cabang usahatani dan ada keterkaitan antar cabang usahatani yang terlibat. Output dari salah satu cabang usahatani yang satu menjadi input bagi cabang usahatani lainnya, begitu pun sebaliknya.

Desa Petir merupakan salah satu desa yang terdapat keberagaman jenis usahatani yang diterapkan. Terdapat petani yang melakukan satu jenis usahatani ataupun melibatkan dua atau lebih cabang usahatani. Di antara keragaman yang ada, terdapat beberapa petani yang sudah melibatkan dua cabang usahatani terutama tanaman dan ternak ruminansia kecil. Selain itu, Desa Petir telah menjadi salah satu desa sebagai lokasi pengembangan kerjasama antara Tokyo University of Agriculture (TUA) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 2010.

Adanya pengusahaan dua cabang usahatani tanaman dan ternak di lokasi penelitian dapat melibatkan keduanya sesuai dengan konsep integrasi usahatani. Pada dasarnya, penerapan integrasi usahatani harus melibatkan cabang usahatani yang satu sebagai input cabang usahatani lainnya, dan melakukan pengolahan limbah. Aktivitas produksi tanaman akan menghasilkan limbah berupa dedaunan atau jerami, sedangkan aktivitas produksi ternak akan menghasilkan limbah berupa kotoran ternak. Limbah dari tanaman dapat difermentasi dan digunakan sebagai alternatif pakan sebagai persediaan pakan di musim kemarau. Sedangkan limbah kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dapat mengurangi dampak degradasi lahan.

Keberhasilan integrasi usahatani tanaman-ternak sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya yang dimiliki. Karakteristik skala usahatani yang relatif kecil mengindikasikan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki petani. Umumnya petani di Desa Petir hanya memiliki lahan di bawah 0.5 hektar. Kemudian, tenaga kerja yang bekerja di pertanian merupakan kepala keluarga dengan sesekali memperoleh bantuan dari anggota keluarganya. Selain itu, pendapatan dari pertanian cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberlanjutan usahatani di Desa Petir.

Keputusan penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak sangat tergantung terhadap pendapatan yang diperoleh. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki petani akan membatasi alokasi sumberdaya guna memperoleh pendapatan yang optimal. Pendekatan model dilakukan terkait keputusan petani dalam pengalokasian sumberdaya secara optimal. Dalam penelitian ini dibangun dua buah model untuk membandingkan kondisi yang tidak terintegrasi dengan kondisi terintegrasi.

integrasi (M2) pemanfaatan lahan yang dianjurkan bulan Januari digunakan untuk menanam bengkuang seluas 1 541 m2,singkong seluas 806 m2, dan padi hanya seluas 113 m2. Selanjutnya sejak bulan Mei hingga Agustus, dianjurkan untuk menanam padi pada 1 654 m2 yang dapat dipanen pada bulan Agustus. Kemudian, sejak bulan September hingga Desember dianjurkan menanam bengkuang pada 2 406 m2. Sementara sisa lahannya seluas 54 m2 dapat dimanfaatkan untuk menanam kacang panjang sejak Oktober yang dapat dipanen sekitar pertengahan bulan November hingga Desember. Selain itu, jenis ternak yang dianjurkan untuk diusahakan adalah domba pada setiap musim sesuai dengan kapasitas kandang.

Penerapan model integrasi (M2) di lokasi penelitian memberikan pendapatan yang lebih tinggi sebesar 12.73 persen dibandingkan dengan model tidak integrasi (M1). Kondisi ini disebabkan adanya kombinasi jenis usahatani yang diusahakan, serta pengaruh penggunaan silase pada ternak di musim kemarau yang berdampak positif terhadap penerimaan usahaternak petani. Dalam penelitian ini, diasumsikan penggunaan silase pada ternak dapat berdampak pada peningkatan bobot jual domba yang dihasilkan.

Ditinjau dari sisi sensitivitas, model tanpa integrasi lebih sensitif terhadap perubahan harga jual produk tanaman. Sedangkan pada model integrasi lebih sensitif terhadap harga jual produk ternak. Di samping itu, berdasarkan analisis sensitivitas dengan meninjau perubahan dari sisi sumberdaya, terhadap perbedaan nilai peningkatan maksimal dari kapasitas kandang yang dimiliki pada model integrasi. Pada musim penggemukan pertama (dominasi musim kemarau) sebesar 1.31 ekor, dan pada musim penggemukan kedua (dominasi musim hujan) sebesar 6.59 ekor. Nilai tersebut lebih sensitif dibandingkan model tidak integrasi, yaitu sebesar 8.69 ekor pada kedua musim.

Di lokasi terdapat beberapa jenis tanaman yang rutin ditanam, maka dibangun dua skenario untuk mengakomodir kondisi tersebut, khususnya pada model integrasi. Pada skenario pertama (Skenario 1), tanpa adanya keterlibatan padi dan singkong dalam model integrasi, maka jenis tanaman yang diusahakan adalah diverisifikasi antara bengkuang seluas 2 362 m2 dan kacang panjang seluas 98 m2, serta mengusahakan domba pada setiap musim sesuai kapasitas kandang yang dimiliki. Penerapan Skenario 1 memperoleh pendapatan lebih tinggi sebesar 10.81 persen dibandingkan model tanpa integrasi. Sedangkan skenario kedua (Skenario 2) dengan keharusan ubi jalar ditanam pada musim pertama dan tanpa melibatkan padi dan singkong, diperoleh bahwa jenis usaha yang diusahakan adalah ubi jalar dan bengkuang dengan pola tanam ubi jalar-bengkuang-bengkuang, serta mengusahakan domba pada setiap musim sesuai kapasitas kandang yang dimiliki. Penerapan skenario kedua (S2) memperoleh pendapatan lebih tinggi sebesar 8.04 persen dibandingkan model tanpa integrasi.

SUMMARY

SABILA MUMTAZ KHANDARI. Optimalization of Integrated Farming of Crops-Livestock at Petir Village, Dramaga Sub-district, Bogor District. Supervised by AMZUL RIFIN and SITI JAHROH.

Agricultural development in the region with a relatively small-scale business needs to take the appropriate technology. Mechanization can not be applied in areas with such characteristics, those the integrated farming is one solution that can be applied. The concept of the integrated farming itself is doing two or more farm businesses which are linkages between one farm business and other farm businesses involved. The output of a farm business becomes the input for other farm businesses.

Petir village is one of the villages in which the diversity of types of farming are applied. There are farmers who do one type of farming or involve two or more farm businesses. Among the diversity that exists, there are some farmers who are involved in two farm businesses especially crops and small ruminants. In addition, Petir village has becomes a study area of research cooperation between Tokyo University of Agriculture (TUA) and Bogor Agricultural University (IPB) since 2010.

The existence of two farm businesses cultivation of crops and livestock farming in this village can involve both in accordance with the concept of integrated farming. Basically, the application of integrated farming should involve farm business as the input of the other farm businesses, and recycle waste. Crop production activities generate waste in the form of leaves or straw, while livestock production activities will generate waste in the form of livestock manure. Waste from the plant can be fermented and used as the alternative feed as the feed stock in the dry season. Whereas livestock manure can be used as an organic fertilizer that can reduce the impact of land degradation.

Successful integration of crop-livestock farming is highly depends on the availability of their resources. The characteristics of relatively small-scale farming indicates that there is a limited farmer‟s resources. Generally, farmers in the Petir village only have less than 0.5 hectares of land. Then, the labors who work in agriculture is the head of the family and occasionally recieves the assistance from the family members. In addition, income from agriculture along cannot fulfill the needs of the family. This will certainly have an impact on the sustainability of farming in Petir village.

Decisions of applying integration crop-livestock farming is highly depends on income earning. Limited farmer‟s resources will limit the allocation of resources to obtain the optimal revenue. Model approach is done related of decisions of farmers in the allocation of resources optimally. In this study, two models are built to compare the conditions that are not integrated with the integrated condition.

August. Then, from September to December it is recommended to plant yam on a 2406 m2. While the rest of the land of 54 m2 can be used for growing beans since October that can be harvested around mid-November to December. In addition, it is recommended to cultivate sheep in every season in accordance with the capacity of sheepfold

The application of the integrated model in the location provide a higher income amounted to 12.73 percent compared with non integrated model. This condition is caused by the combination of the type of farming that are cultivated, as well as the positive effect of the use of silage in cattle in the dry season on

livestock‟s revenues. In this study, we assumed the use of silage to sheep may have an impact on the increased weight of the selling sheep.

Sensitivity analysis resulted that non integrated model (M1) are more sensitive to changes in the price of crops. While the integrated model is more sensitive to the price of livestock. In addition, sensitivity analysis also reviewed the changes in terms of resources, i.e the difference in value of the maximum increase of the capacity of the sheepfold which held the integrated model. In the first fattening season (mostly in the dry season) about 1.31 sheep, and in the second fattening season (mostly in the rainy season) about 6.59 of the sheep. This value is more sensitive than non integrated model (M1), which amounted to 8.69 sheep in both seasons.

There are several types of plants that are regurally cultivated at this village, then to accommodate these conditions, two scenarios was built especially in the integrated. First scenario (S1), without the involvement of rice and cassava in the integrated model, so the types of crops that are cultivated are diversified between yam around 2 362 m2 and the beans around 98 m2, and cultivate sheep in both season according sheepfold capacity. Applying S1 provides the higher income around 10.81 percent compared to the non integrated model. Whereas the second scenario with the procondition of sweet potato grown in the first season and without rice and cassava, found that the types of crops that are cultivated are sweet potato and yam with cropping pattern applied sweetpotato-yam-yam. The application of S2 provides a higher income around 8.04 percent compared to non integrated model.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

OPTIMALISASI INTEGRASI USAHATANI

TANAMAN-TERNAK DI DESA PETIR, KECAMATAN DRAMAGA,

KABUPATEN BOGOR

SABILA MUMTAZ KHANDARI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Optimalisasi Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor

Nama : Sabila Mumtaz Khandari NIM : H351140436

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Amzul Rifin, SP, MA Ketua

Dr Siti Jahroh, BSc, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Magister Sains Agribisnis

Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak Januari 2015 ini ialah integrasi usahatani yang dianalisis menggunakan linear programming, yang kemudian diberi judul Optimalisasi Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr Amzul Rifin, SP, MA serta Dr Siti Jahroh, BSc, MSc selaku Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini. Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada proyek kerjasama Tokyo University of Agriculture (TUA) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) atas dana dan data yang diberikan terhadap penyusunan karya ilmiah ini. Selain itu, penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga, diantaranya kedua orangtua penulis (H Adang Gunawan, SS, MAg dan Hj Endang Setyahayanti) serta saudara-saudari penulis (Roiyan Mumtaz Fathul „Ashr SKm, Zahra Mumtaz Khandari ST, Hamra Mumtaz Khandari, dan Nadheefa Mumtaz Khandari) yang telah memberikan do‟a dan segala bentuk dukungan kepada penulis. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahaba penulis (Ayumi, Sri, Novade, Tristi, Melvi, Inchan, Teta, Gina, dan Pupu), rekan-rekan sinergi angkatan II, dan kakak-kakak MSA 4.

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada seluruh pembaca sebagai pengetahuan dan sumber informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 6

Manfaat Penelitian 7

Ruang Lingkup Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA 7

Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak 7

Permodelan Integrasi Tanaman-Ternak 10

3 KERANGKA PEMIKIRAN 12

Kerangka Pemikiran Teoritis 12

Konsep Integrasi Usahatani 12

Konsep Integrasi Usahatani dari Sisi Ekonomi 14

Permodelan Integrasi Usahatani 18

Analisis Sensitivitas 21

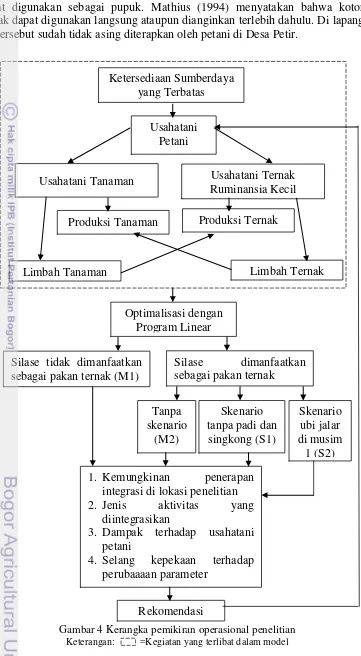

Kerangka Pemikiran Operasional 21

4 METODE 23

Lokasi dan Waktu Penelitian 23

Jenis dan Sumber Data 23

Metode Pengumpulan Data 24

Metode Pengolahan dan Analisis Data 24

Definisi Aktivitas dalam Fungsi Tujuan 24

Pengukuran Kendala 25

Analisis Sensitivitas 30

Asumsi dalam Penelitian 30

5 GAMBARAN UMUM 32

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 32

Letak dan Keadaan Umum Desa Petir 32

Kependudukan 32

Karakteristik Responden Penelitian 33

6 KERAGAAN USAHATANI TANAMAN DAN TERNAK 35

DI DESA PETIR 35

Usahatani Tanaman 35

Penggunaan Lahan dan Masa Tanam 35

Penggunaan Input Produksi Tanaman 37

Kebutuhan Tenaga Kerja dan Modal Usahatani Tanaman 38

Produksi Usahatani Tanaman 40

Usahatani Ternak Domba atau Kambing 41

Kebutuhan Tenaga Kerja Usahaternak 41

Kebutuhan Input Produksi dan Modal Usahaternak 42

Produksi Usahaternak 43

Input-Output Usahatani Tanaman 44

Aktivitas Produksi Silase 44

Input-Output Usahaternak Domba atau Kambing 49

Aktivitas Produksi Pupuk 49

Ketersediaan Sumberdaya Petani 50

Ketersediaan Tenaga Kerja 50

Ketersediaan Modal 50

Ketersediaan Hijauan 51

7 HASIL OPTIMALISASI INTEGRASI USAHATANI TANAMAN-TERNAK 52 Penggunaan Lahan Tanaman dan Kandang Ternak Optimal 52 Ketersediaan dan Penggunaan Sumberdaya Tenaga Kerja Optimal 54

Ketersediaan dan Penggunaan Modal 55

Kegiatan Produksi Usahatani Tanaman dan Ternak 57

Produksi Usahatani Tanaman 57

Produksi Usahaternak Domba 59

Aktivitas Penjualan dan Pembelian Produk Antara 60 Aliran Produk Model Tidak Integrasi Tanaman-Ternak 61

Aliran Produk Model Integrasi Tanaman-Ternak 62

Analisis Pendapatan Usahatani 63

Analisis Sensitivitas 64

Analisis Optimal Model Integrasi dengan Skenario 67

8 SIMPULAN DAN SARAN 69

Simpulan 69

Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR TABEL

1 Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah) tahun 2010-2014 1 2 Perkembangan luas lahan sawah (Ha) wilayah Indonesia tahun

1979-2000 2

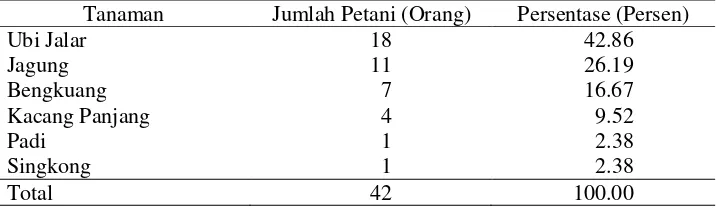

3 Sebaran jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan di desa Petir dalam tahun 2014 31 4 Sebaran luas penggunaan lahan berdasarkan kegunaan di Desa Petir

pada tahun 2010 32

5 Jumlah penduduk Desa Petir berdasarkan kelompok usia angkatan

kerja pada tahun 2012 33

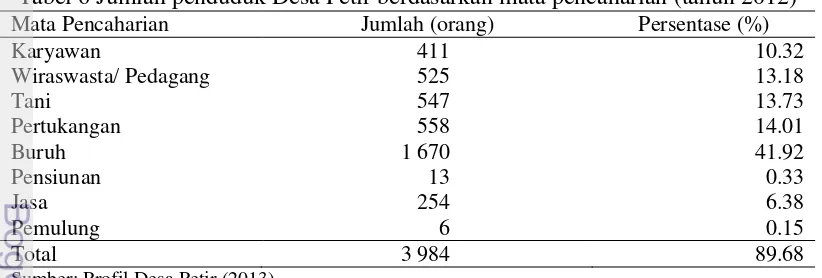

6 Jumlah penduduk Desa Petir berdasarkan mata pencaharian (tahun

2012) 33

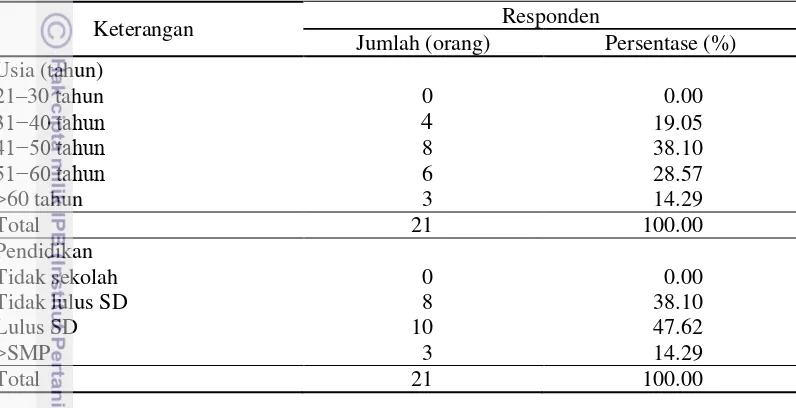

7 Sebaran responden berdasarkan kelompok usia dan pendidikan

formal pada tahun 2014 34

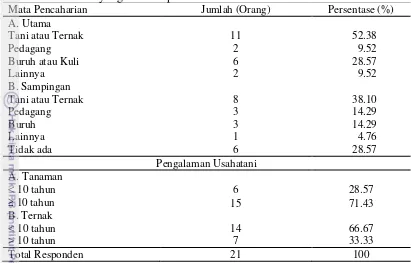

8 Sebaran responden berdasarkan jenis mata pencaharian dan pengalaman usahatani yang dimiliki pada tahun 2014 35 9 Sebaran responden berdasarkan persentase luas kepemilikian lahan

petani di Desa Petir pada tahun 2014 36

10 Sebaran responden dan lama tanam berdasarkan jenis tanaman yang

diusahakan pada tahun 2014 36

11 Waktu tanam dan panen untuk setiap jenis tanaman dalam satu tahun 37 12 Rata-rata biaya input produksi masing-masing tanaman per bulan

(Rupiah/1000 m2) 38

13 Kebutuhan tenaga kerja untuk tanaman pada setiap bulan (HOK/

1000 m2) 39

14 Kebutuhan modal per bulan pada setiap tanaman (ribu rupiah/1000

m2) 40

15 Rata-rata produksi dan harga jual produk tanaman dalam satu musim

tanam pada tahun 2014 41

16 Kebutuhan tenaga kerja untuk usaha ternak per bulan 42 17 Produksi dan harga jual produk ternak setiap ekor yang diperoleh per

musim penggemukan pada tahun 2014 43

18 Produksi limbah tanaman per musim (kg per 1000 m2) 44 19 Biaya investasi dan penyusutan produksi pakan ternak silase 46

20 Biaya pembuatan 100 kg silase (rupiah) 47

21 Kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi silase per bulan

(HOK/kg) 48

22 Bobot ternak yang diberi pakan ternak silase pada masing-masing

musim penggemukan (kg BH) 49

23 Ketersediaan modal pada setiap bulan untuk usahatani tanaman dan

ternak pada tahun 2014 (ribu Rupiah) 50

24 Penguasaan lahan dan kandang optimal setiap bulan pada model tidak

integrasi dan model integrasi 53

25 Ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja setiap bulan pada model

26 Penggunaan ketersediaan modal usahatani tanaman setiap bulan pada model tidak integrasi dan model integrasi (ribu rupiah) 55 27 Penggunaan pinjaman modal usahatani tanaman per bulan pada

model tidak integrasi dan model integrasi (ribu rupiah) 56 28 Penggunaan modal dan pinjaman untuk kegiatan usahaternak pada

model tidak integrasi dan model integrasi (ribu rupiah) 57 29 Produksi usahatani tanaman di bulan panen pada model tidak

integrasi dan model integrasi (kg) 58

30 Aktivitas produksi silase dan pembelian bahan baku silase pada model tidak integrasi dan model integrasi (kg) 59 31 Produksi ternak per satu musim penggemukan pada model tidak

integrasi dan model integrasi (kg) 59

32 Penggunaan dan penjualan produk antara pada model tidak integrasi

dan model integrasi (kg) 60

33 Perbandingan pendapatan pada model tidak integrasi, model

integrasi, dan kondisi aktual (ribu rupiah) 64

34 Nilai kepekaan harga jual produksi tanaman, ternak, dan pupuk pada model tidak integrasi dan model integrasi (ribu rupiah) 65 35 Nilai kepekaan dari biaya input yang dikeluarkan pada model tidak

integrasi dan model integrasi (ribu rupiah) 66

36 Alokasi penggunaan lahan dan kandang model integrasi dengan

skenario 67

37 Jumlah limbah yang dijual dan dibeli sebagai input-output usahatani

pada setiap skenario (kg) 68

38 Perbandingan pendapatan pada setiap skenario (ribu rupiah) 69

DAFTAR GAMBAR

1 Konseptual model dari sistem produksi masyarakat di pegunungan

Nepal Timur 13

2 Kurva kombinasi dua produk 15

3 Kurva kombinasi produk antara 17

4 Kerangka pemikiran operasional penelitian 22

5 Aliran produk model tidak integrasi tanaman-ternak 61 6 Aliran produk model integrasi tanaman-ternak 62

DAFTAR LAMPIRAN

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

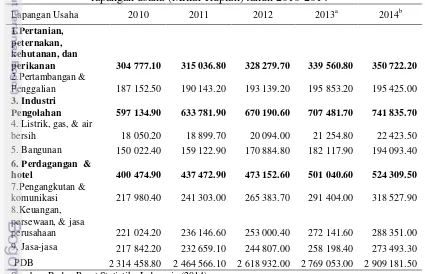

Pertanian memiliki peran penting bagi perekonomian dan pemenuhan pangan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tabel 1, peran pertanian terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan sumbangan pertanian selalu meningkat terhadap PDB Indonesia, yaitu dari tahun 2010 sebesar 304 777.10 miliar rupiah menjadi 350 722.20 miliar rupiah pada tahun 2014. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga setelah industri pengolahan serta perdagangan dan hotel. Di samping itu, Indonesia dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 255 juta jiwa pada tahun 2015 (BPS 2010) akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketahanan pangan bangsanya. Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka kebutuhan pangan akan semakin meningkat (Lemhannas RI 2013).

Tabel 1 Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah) tahun 2010-2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013a 2014b

1.Pertanian, peternakan, kehutanan, dan

perikanan 304 777.10 315 036.80 328 279.70 339 560.80 350 722.20

2.Pertambangan &

Penggalian 187 152.50 190 143.20 193 139.20 195 853.20 195 425.00

3. Industri

Pengolahan 597 134.90 633 781.90 670 190.60 707 481.70 741 835.70

4. Listrik, gas, & air

bersih 18 050.20 18 899.70 20 094.00 21 254.80 22 423.50

5. Bangunan 150 022.40 159 122.90 170 884.80 182 117.90 194 093.40

6. Perdagangan &

hotel 400 474.90 437 472.90 473 152.60 501 040.60 524 309.50

7.Pengangkutan &

komunikasi 217 980.40 241 303.00 265 383.70 291 404.00 318 527.90 8.Keuangan,

persewaan, & jasa

perusahaan 221 024.20 236 146.60 253 000.40 272 141.60 288 351.00 9. Jasa-jasa 217 842.20 232 659.10 244 807.00 258 198.40 273 493.30

PDB 2 314 458.80 2 464 566.10 2 618 932.00 2 769 053.00 2 909 181.50 Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia (2014)

Keterangan: a Angka sementara ; b Angka sangat sementara

2

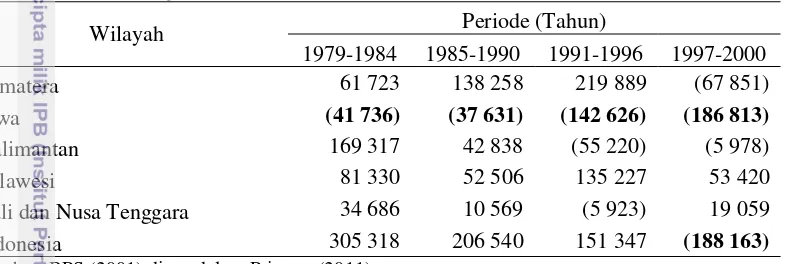

pertanian pangan di Indonesia terus mengalami perkembangan luasan lahan yang menurun, bahkan pada tahun 1997 hingga 2000 mengalami penyempitan lahan sawah, terutama sebesar 99.28 persen penyempitan lahan sawah Indonesia berlangsung di Pulau Jawa. Tabel 2 menunjukkan pada periode 1991 hingga 1996, penyempitan lahan sawah di Pulau Jawa terjadi secara besar-besaran, yaitu sebesar 142 626 hektar. Sementara BPS (2001) dalam Priyono (2011) menunjukkan bahwa penyebaran lahan sawah terluas berada di Pulau Jawa, yaitu 3 430 698 hektar pada tahun 2000 yang telah mengalami penurunan sebesar 61 245 hektar selama periode 1995/1996 hingga 1998/1999 (Priyono 2011).

Tabel 2 Perkembangan luas lahan sawah (Ha) wilayah Indonesia tahun 1979-2000

Wilayah Periode (Tahun)

1979-1984 1985-1990 1991-1996 1997-2000

Sumatera 61 723 138 258 219 889 (67 851)

Jawa (41 736) (37 631) (142 626) (186 813)

Kalimantan 169 317 42 838 (55 220) (5 978)

Sulawesi 81 330 52 506 135 227 53 420

Bali dan Nusa Tenggara 34 686 10 569 (5 923) 19 059

Indonesia 305 318 206 540 151 347 (188 163)

Sumber: BPS (2001) diacu dalam Priyono (2011)

Penyempitan lahan pertanian di Indonesia menimbulkan permasalahan lain , seperti disampaikan Priyono (2011) bahwa peralihan fungsi lahan sawah umumnya berlangsung menjadi lahan non pertanian yang seringkali diikuti dengan degradasi lahan. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi produksi pertanian di Indonesia. Bantolo (2014) menyatakan bahwa produk pertanian di Indonesia sulit bersaing dari negara lain disebabkan oleh sempitnya kepemilikan lahan petani yang hanya sekitar 0.3 hektar per petaninya.

Permasalahan lain yang dihadapi pertanian di Indonesia juga terdapat pada tingkat petani. Priyono (2011) menyatakan bahwa tingkat pendapatan atau perekonomian petani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat konversi lahan pertanian di Indonesia. Pada tahun 2013 dari 28.7 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar 13 juta penduduk miskin merupakan penduduk bermatapencaharian petani1. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani di Indonesia masih belum sejahtera secara ekonomi. Hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa pendapatan petani hanya mencapai 12.41 juta per tahun per rumah tangga petani2. Pendapatan tersebut pun juga bersumber dari pekerjaan di luar sektor non pertanian.

Tingkat pendapatan yang rendah mempengaruhi keberlanjutan kegiatan usahatani. Perekonomian petani yang meningkat dapat mendorong petani untuk menerapkan teknik bertani yang lebih baik (Takeshima dan Salau). Di samping itu,

1

Tribun. 2014. 13 juta petani Indonesia masih terjerat kemiskinan. http://www.tribunnews.com/

[diakses pada 7 Maret 2015]

2

Detik. 2014. Pendapatan hanya Rp 12 juta/tahun penyebab jumlah petani RI terus berkurang.

3 hasil sensus pertanian 2013 menunjukkan bahwa karakteristik petani di Indonesia rata-rata berusia 49-50 tahun, serta sebagian besar tamatan pendidikan petani adalah sekolah dasar (SD) dan tidak tamat SD3. Berkaitan dengan pendidikan petani yang rendah, Takeshima dan Salau (2010) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi petani yang relatif rendah mengakibatkan teknik bertani yang cenderung tradisional.

Pengembangan kualitas pertanian dengan mekanisasi pertanian di wilayah dengan karakteristik skala usahatani yang kecil akan sulit dilakukan (Takeshima dan Salau 2010). Pengusahaan lahan yang kecil dan kualitas lahan yang semakin menurun dapat berdampak pada produktivitas, yang kemudian akan berdampak pada penerimaan petani. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah terhadap adaptasi teknologi memerlukan identifikasi jenis teknologi yang tepat (Takeshima dan Salau 2010). Integrasi usahatani dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, di mana pengembangan pertanian melalui integrasi usahatani ini memang lebih diarahkan di wilayah pedesaan (Nurcholis dan Supangkat 2011). Selain itu, penerapan integrasi ini dapat memberikan peluang dalam ketahanan pangan dan pendapatan petani (Hosen 2014).

Pola integrasi usahatani sebenarnya sudah banyak diterapkan masyarakat Indonesia, namun manajemen yang diterapkan umumnya masih diterapkan secara konvensional (Handayani 2009; Nurcholis dan Supangkat 2011). Integrasi usahatani merupakan salah satu solusi untuk menerapkan usahatani yang efisien dalam kegiatan produksinya. Setidaknya pelaku usahatani menerapkan dua aktivitas dalam satu lokasi penanaman yang sama, yaitu aktivitas yang dilakukan saling mendukung aktivitas lainnya (Changkid 2013; Nurcholis dan Supangkat 2011). Integrasi usahatani menciptakan praktik hemat sumberdaya yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang dapat diterima dan tingkat produksi yang tinggi dan berkelanjutan, juga meminimalkan dampak negatif dari pertanian intensif dan melestarikan lingkungan (Walia dan Kaur 2013). Integrasi usahatani dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai cabang usahatani, seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun pepohonan hutan (Panggabean 1982; Igwe dan Onyenweaku 2013; Walia dan Kaur 2013; Dahong et al. 2014; Channabasavanna 2009).

Penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak memanfaatkan sumberdaya lokal secara maksimal untuk keberlanjutan usahatani (Nurcholis dan Supangkat 2011; Maudi dan Kusnadi 2011). Pada dasarnya integrasi usahatani diterapkan guna memanfaatkan limbah yang tidak termanfaatkan dari suatu aktivitas produksi pertanian. Dengan memanfaatkan limbah pertanian tersebut dapat memberikan beberapa manfaat bagi aktivitas tani lainnya. Limbah pertanian berupa hijauan yang tidak termanfaatkan dapat dimanfaatkan oleh ternak sebagai pakan, kemudian kotoran dan sisa pakan dari ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman. Balemi (2012) dan Bosede (2010) menunjukkan bahwa penggunaan kotoran ternak dapat menghemat penggunaan pupuk NP (Natrium dan Phospor) yang direkomendasikan dan meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, model integrasi tanaman-ternak memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan tanpa terintegrasi (Rohaeni et al. 2014; Polakitan 2012; Handayani 2009; Igwe dan Onyenweaku 2013).

3

Detik. 2014. Pendapatan hanya Rp 12 juta/tahun penyebab jumlah petani RI terus berkurang.

4

Kendala utama yang sering dihadapi petani dalam kegiatan usahatani ternak adalah ketersediaan pakan. Pada musim hujan, ketersediaan pakan untuk kambing atau domba sangat tinggi bahkan berlebih. Suplai yang berlebih tersebut menjadi membusuk dan tidak termanfaatkan dengan baik. Sedangkan ketika musim kemarau ketersediaan hijauan sangat sedikit sehingga pakan hijauan tidak mencukupi. Kesulitan pakan ternak pada musim kemarau bagi ternak domba dan kambing tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah pertanian yang difermentasi (Hanafi 2008; Handayani 2009; Maudi dan Kusnadi 2011; Suryahadi 2013).

Limbah hasil panen tanaman dapat difermentasi dengan teknik silase yang dapat menghasilkan kualitas pakan yang baik. Silase merupakan bahan pakan yang diproduksi dengan cara memfermentasi hijauan dengan kadar embun tinggi (McDonald et al. 1991). Proses fermentasi dilakukan di dalam sebuah wadah dalam kondisi tanpa udara. Pada kondisi anaerob tersebut, oksigen akan terperangkap di antara hijauan yang dengan cepat akan digantikan dengan enzim pernafasan yang dimiliki tumbuhan. Silase memberikan keunggulan sebagai promotor pertumbuhan dan penghambat penyakit pada ternak domba (Sapienza dan Bolsen 1993). Selain itu, aktivitas mikroba yang dihasilkan kontak hijauan dengan oksigen akan merusak produk-produk yang tidak berguna dan beracun (McDonald et al. 1991).

Integrasi usahatani tanaman-ternak dapat dilaksanakan di Desa Petir, Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Desa Petir merupakan satu desa yang dijadikan objek penelitian dalam kerjasama Tokyo University of Agriculture (TUA) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 2010. Kerjasama dilakukan bertujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan (Syaukat et al. 2014). Di Desa Petir sendiri, keberadaan usahatani tanaman dan ternak sebenarnya sudah berdampingan. Adanya ketergantungan petani terhadap kondisi pasar seringkali mengakibatkan pendapatan petani rendah, sehingga beberapa petani juga memelihara ternak ruminansia kecil domba dan kambing. Selain itu, karakteristik kepemilikan lahan para petani di Desa Petir masih di bawah 0.5 hektar.

Hasil penelitian dari kerjasama antara TUA-IPB menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh petani belum mampu memenuhi pengeluaran keluarga (Jahroh dan Syaukat 2014). Adapula hasil penelitian terkait lumpur kolam yang dapat dijadikan alternatif pupuk bagi tanaman (Subroto 2014). Di samping itu, menyikapi hasil penelitian Noveanto (2013) terkait pakan silase daun singkong yang memberikan pertumbuhan lebih baik pada ternak, hasil penelitian Khandari (2014) menunjukkan kelayakan usaha ternak domba dengan adanya introduksi pakan silase daun singkong tidak layak secara finansial. Untuk itu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan integrasi usahatani tanaman-ternak-kolam (Syaukat et al. 2014). Namun, hasil observasi menunjukkan usahatani budidaya kolam banyak yang berubah menjadi kolam kosong atau kebun. Sehingga dalam penelitian ini model integrasi usahatani yang dianalisis hanya integrasi usahatani tanaman-ternak di Desa Petir.

5 integrasi tanaman-ternak ini. Perencanaan dan analisis integrasi tanaman-ternak ini dapat dilakukan dengan membangun sebuah model. Pendekatan model dilakukan terkait keputusan petani dalam pengalokasian sumberdaya secara optimal. Sehingga, untuk memperoleh pendapatan petani yang optimal di Desa Petir diperlukan penelitian terkait optimalisasi integrasi usahatani tanaman-ternak.

Perumusan Masalah

Kegiatan usahatani sudah dikenal masyarakat Desa Petir sejak dulu. Pada umumnya kegiatan yang diusahakan pun cukup beragam. Terdapat petani yang hanya mengusahakan satu jenis cabang usahatani ataupun mengombinasikannya. Salah satu jenis usaha yang dikombinasikan adalah dengan melibatkan usahatani tanaman dan ternak. Jenis tanaman yang diusahakan cukup beragam, namun terdapat beberapa tanaman yang rutin ditanam setiap tahunnya. Selain itu, jenis ternak yang paling diminati petani di Desa Petir adalah jenis ternak ruminansia kecil seperti domba atau kambing dalam jumlah sekitar 5-20 ekor.

Ketersediaan sumberdaya petani dalam melakukan kegiatan usahatani tanaman maupun ternak cenderung rendah. Jahroh dan Syaukat (2014) menyatakan bahwa pendapatan petani di Desa Petir masih belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Hal ini sejalan dengan hasil sensus pertanian tahun 2013, bahwa tingkat pendapatan petani di Indonesia memang masih rendah. Selain itu, kepemilikan lahan petani di Desa Petir umumnya relatif sempit yaitu di bawah 0.5 hektar. Pada umumnya, petani mengatasi hal tersebut dengan melakukan beberapa pekerjaan, baik di bidang pertanian ataupun di luar bidang pertanian.

Adanya petani yang melibatkan beberapa cabang usahatani akan dihadapkan dengan kendala ketersediaan sumberdaya yang dimiliki petani. Dalam satu rumah tangga petani umumnya memiliki 1 kepala keluarga dan 1-2 anggota keluarga yang berumur di atas 15 tahun. Selain itu, tingkat pendapatan yang rendah menjadi salah satu faktor keberlanjutan usahatani, di mana pendapatan tersebut menjadi sumber modal untuk musim tani selanjutnya. Sedangkan lahan dan kandang sebagai faktor penting dalam kegiatan usahatani tanaman dan ternak yang dimiliki pun relatif kecil.

Menurut Suryanti (2011), integrasi tanaman-ternak diterapkan meliputi usahatani tanaman, usahatani ternak, dan pengolahan limbah. Dalam penerapan integrasi tanaman-ternak, limbah pertanian tidak bisa langsung digunakan. Limbah tanaman pertanian umumnya masih memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi (Hanafi 2008). Sedangkan, kotoran ternak domba atau kambing dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pupuk (Mathius 1994). Pada umumnya pelaku usaha ternak di Desa Petir membiarkan kotoran ternak secara terbuka di dalam lubang yang terletak di bawah kandang. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memperoleh kualitas pupuk kandang yang lebih baik (Mathius 1994). Sedangkan, limbah hasil panen tanaman dibiarkan kurang termanfaatkan, padahal limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan jika difermentasi terlebih dahulu.

6

teknik silase. Dengan melakukan teknik silase pada limbah pertanian, kualitas pakan ternak akan lebih baik dan dapat menjaga stabilitas ketersediaan pakan ternak, khususnya pada musim kemarau. Kualitas pakan yang lebih baik disebabkan oleh silase yang mengandung asam organik yang berperan sebagai promoter pertumbuhan dan penghambat penyakit (Sapienza dan Bolsen 1993). Di samping itu, teknik silase merupakan teknik pembuatan pakan anaerob yang dapat meningkatkan aktivitas mikroba yang dapat menghancurkan produk-produk tidak berguna dan beracun pada limbah pertanian (Mc Donald et al. 1991).

Jenis-jenis limbah pertanian apa saja yang dapat dijadikan silase perlu diperhatikan. Moran (2005) menyatakan bahwa banyak limbah pertanian tropis yang sesuai untuk dijadikan silase. Limbah pertanian yang dimaksud di antaranya adalah limbah buah-buahan (kulit pisang, pisang yang terbuang, sukun matang, limbah jagung manis, bulir buah jeruk atau tomat), batang dan dedaunan (batang pohon pisang, daun ubi jalar, daun singkong, daun talas, jerami jagung), akar tanaman (akar talas, akar ubi jalar, akar singkong), dan macam limbah lainnya seperti dadih kedelai dan limbah singkong.

Keputusan diterapkan atau tidaknya integrasi usahatani di tingkat petani ini tergantung pada pendapatan yang akan diperoleh petani. Devendra (2011) menyatakan bahwa adanya upaya penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak perlu memperhatikan kepemilikan sumberdaya yang dimiliki petani. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seperti lahan, modal, kapasitas kandang dan tenaga kerja akan membatasi pilihan usaha yang akan diusahakan. Oleh sebab itu diperlukan analisis optimalisasi integrasi usahatani tanaman-ternak dengan membangun sebuah model.

Analisis optimalisasi dengan membangun sebuah model membutuhkan beberapa informasi yang sudah terdeterministik. Dengan kata lain, kondisi dalam model merupakan kondisi aktual yang disederhanakan. Untuk itu, setelah solusi optimal diperoleh, maka diperlukan analisis untuk melihat perubahan dari parameter yang tidak dapat diatasi model. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah sumberdaya petani memadai untuk diterapkannya integrasi tanaman-ternak?

2. Bagaimana alokasi sumberdaya yang tepat diterapkan petani untuk memperoleh pendapatan yang optimal?

3. Bagaimana kemungkinan dampak penerapan integrasi usahatani terhadap total pendapatan petani?

4. Bagaimana selang kepekaan yang dihadapi atas perubahaan parameter dalam model?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

7 2. Menganalisis dampak penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak

terhadap pendapatan yang akan diterima petani.

3. Menganalisis kepekaan model terhadap perubahaan koefisien fungsi tujuan dan sumberdaya yang tersedia.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pertanian di Indonesia, khususnya di Desa Petir. Penelitian ini bermanfaat bagi petani dalam memutuskan alokasi sumberdaya yang sesuai, sehingga usahatani yang terintegrasi dapat beroperasi secara optimal. Di samping itu, bermanfaat juga bagi para penentu kebijakan khususnya di Desa Petir dalam membentuk suatu program desa.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis optimalisasi integrasi horizontal pada usahatani tanaman ternak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang memiliki dua cabang usahatani, yaitu usahatani tanaman dan ternak ruminansia kecil. Hal tersebut dikarenakan kelompok tani di lokasi yang sudah tidak berperan. Selain itu, adanya pemilihan ternak ruminansia kecil sebagai salah satu cabang usahatani yang diusahakan didasarkan hasil survey yang menunjukkan bahwa ternak ruminansia kecil merupakan jenis ternak yang mendominasi diusahakan oleh masyarakat di Desa Petir.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Integrasi Usahatani Tanaman-Ternak

Jumlah penduduk yang terus meningkat mengindikasikan dibutuhkan pangan yang semakin meningkat pula. Hal tersebut mendorong dibutuhkannya pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Kondisi suatu wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan pembangunan pertanian. Oleh karena kondisi di Indonesia yang mayoritas petani berskala kecil, maka mekanisasi pertanian bukanlah solusi yang tepat (Takeshima dan Salau 2010). Perkembangan pertanian Indonesia akan berlangsung dengan baik, jika petani di Indonesia memiliki perekonomian yang baik. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung pada efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam (Devendra 2011).

8

Menurut Panggabean (1982), bahwa dengan pengalokasian sumberdaya secara optimal, produksi dan pendapatan yang diperoleh petani dapat meningkat. Dengan kata lain, konsep integrasi usahatani ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani (Rohaeni et al. 2014). Di samping itu, dampak dari peningkatan pendapatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani, misalnya dalam hal peningkatan barang konsumsi untuk kepuasan hidup, peningkatan status sosial, dan peningkatan kebahagiaan (Panggabean 1982). Dengan perekonomian yang membaik maka dapat juga berdampak pada perkembangan pertanian. Hal ini mendukung petani untuk tetap berusahatani dikarenakan dengan adanya integrasi usahatani ini dapat meningkatkan taraf hidup petani.

Penerapan sistem integrasi usahatani tanaman-ternak dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Sistem integrasi tanaman-ternak sudah cukup banyak diterapkan di beberapa wilayah. Beberapa hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan hasil yang baik terkait integrasi usahatani terpadu tanaman-ternak. Beberapa negara yang menerapkan usahatani tanaman-ternak di antaranya negara-negara bagian Afrika, Cina, Jepang, India, Thailand, Indonesia, dan negara lainnya (Chankid 2013; Walia dan Kaur 2013; Dahong et al. 2014; Rohaeni et al. 2014; Igwe dan Onyenweaku 2013).

Winarso dan Basuno (2013) menguraikan berbagai hasil penelitian integrasi tanaman-ternak di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik integrasi tanaman-ternak di Indonesia diterapkan di wilayah dengan agrosistem tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Handayani (2009); Polakitan (2012); Rohaeni et al. (2014) menunjukkan penelitian terkait integrasi tanaman-ternak di wilayah agrosistem perkebunan. Pola integrasi tanaman-ternak yang diterapkan pada wilayah tersebut dapat menggabungkan tanaman pangan-perkebunan-ternak ataupun perkebunan-ternak saja. Sedangkan hasil penelitian Maudi dan Kusnadi (2011); Isbandi (2003) menunjukkan penelitian terkait integrasi tanaman-ternak di wilayah agrosistem tanaman pangan dan hortikultura.

Pola integrasi tanaman-ternak pada wilayah agrosistem perkebunan menujukkan hasil yang beragam. Perkembangan luas perkebunan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun (Winarso dan Basuno 2013). Hal tersebut memberikan peluang mengembangkan integrasi perkebunan-ternak. Peluang tersebut muncul karena adanya potensi limbah dari hasil perkebunan (Winarso dan Basuno 2013; Handayani 2009). Penggunaan limbah kopi yang telah difermentasi sebagai pakan sapi lebih menguntungkan dibandingkan hanya dengan memberikan hijauan saja (Parwati et al. 2009 dalam Winarso dan Basuno 2013). Sedangkan integrasi antara kelapa-sapi menunjukkan bentuk hubungan yang berbeda, ternak sapi dapat digunakan sebagai tenaga kerja pada kegiatan produksi kelapa sawit. Namun, sapi memperoleh ternak dari tanaman sekitar sawit (Winarso dan Basuno 2013). Meskipun kegiatan integrasi diterapkan di wilayah agrosistem perkebunan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan integrasi tanaman pangan-perkebunan-ternak merupakan kegiatan yang memberikan pendapatan terbaik (Rohaeni et al. 2014; Polakitan 2012; Handayani 2009). Hal tersebut disebabkan oleh ternak yang lebih sesuai mengonsumsi limbah tanaman pangan dibandingkan dengan limbah tanaman perkebunan.

9 sedikit bila dibandingkan tanpa integrasi. Meskipun pola integrasi optimal yang diperoleh tidak memanfaatkan seluruh limbah ternak. Hal tersebut disebabkan produktifitas limbah ternak di wilayah penelitian masih rendah, sehingga lebih optimal menggunakan pupuk organik dari luar desa. Sedangkan hasil penelitian Isbandi (2003) menunjukkan bahwa integrasi tanaman pangan-ternak dapat diterapkan di lahan pasang surut. Usahatani tanaman pangan di lahan pasang surut menghadapi risiko produksi yang berbeda-beda, sebab produksi palawija yang ditanam tergantung pada tipe luapan air. Untuk mengatasi hal tersebut diterapkan integrasi palawija-ternak yang bertujuan untuk mengurangi risiko produksi serta memanfaatkan limbah hasil panen. Dalam penerapan integrasi tanaman pangan-ternak, baik berdasarkan Maudi dan Kusnadi (2011); Isbandi (2003) kerjasama antar lembaga dapat membantu integrasi tanaman-ternak yang terlaksana dengan baik.

Keberhasilan integrasi tanaman-ternak di berbagai negara dapat pula menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mengembangkan pola integrasi tanaman-ternak. Hasil penelitian Balemi (2012) menunjukkan bahwa integrasi penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk pada usahatani kentang di Ethiopia dapat menghemat penggunaan pupuk NP yang direkomendasikan. Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan kembali kualitas tanah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Igwe dan Onyenweaku (2013) juga menunjukkan bahwa penerapan integrasi memberikan hasil yang lebih optimal. Pola integrasi tanaman-ternak yang dianjurkan adalah tanaman pangan-hortikultura-unggas-ikan.

Beberapa negara di Asia juga menerapkan integrasi tanaman-ternak sebagai salah satu pembangunan pertanian. Devendra (2011) menyatakan bahwa sistem integrasi tanaman-ternak sangat penting, namun masyarakat ASEAN masih kurang acuh. Hasil penelitiannya mendukung statement tersebut, bahwa penerapan integrasi kelapa sawit-ternak di Malaysia memberikan beberapa manfaat utama, di antaranya potensi peningkatan pasokan protein hewani (terutama daging dan susu), peningkatan hasil TBS (Tandan Buah Segar) dan pendapatan, penghematan biaya penyiangan, terpadu dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, penyerapan emisi karbon, dan pengembangan sistem produksi yang intensif dan berkelanjutan.

Penerapan integrasi usahatani harus disesuaikan dengan keadaan sumberdaya dan hubungan antara dua produk yang akan diproduksi. Seperti beberapa contoh di atas menunjukkan, meski terdapat beberapa komoditi perkebunan yang menghasilkan limbah yang bermanfaat sebagai pakan ternak. Namun, lebih efektif jika integrasi dilakukan antara tanaman pangan-ternak. Selain itu penelitian terkait integrasi di Thailand terjadi kompetisi antara penggunaan lahan untuk usahatani budidaya udang dengan usahatani beras. Hasil penelitian Kiatpathomchai et al. (2008) menunjukkan bahwa usahatani budidaya udang di lahan yang sama dengan usahatani beras akan berdampak buruk terhadap produktivitas beras. Hal tersebut diakibatkan adanya limbah dari produksi udang yang mengakibatkan produksi padi menurun. Oleh sebab itu, dalam penerapan inetgrasi usahatani ini perlu diperhatikan kesinergisan antara dua produk yang akan diproduksi.

10

ternak lebih sesuai berasal dari tanaman pangan. Dapat dikatakan, karakteristik tanaman yang diusahakan di Desa Petir dapat diintegrasikan dengan usaha ternak. Meskipun hasil-hasil penelitian menunjukkan dampak yang positif, dalam penerapan integrasi tanaman-ternak di Desa Petir, penting bagi petani untuk memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dihadapi.

Permodelan Integrasi Tanaman-Ternak

Penerapan integrasi usahatani dalam penerapannya perlu diimbangi dengan penggunaan sumberdaya yang terkontrol. Budaya petani dalam melakukan usahatani biasanya mengandalkan pengalaman, insting, dan perbandingan dengan petani lainnya. Hal tersebut tidak menjamin apa yang diterapkan petani akan memperoleh hasil optimal (Felix et al. 2013). Pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Selain itu, jenis aktivitas yang dapat dilakukan pun perlu diperhatikan tergantung dengan sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu model integrasi usahatani dibentuk agar dapat diketahui alokasi sumberdaya secara optimal.

Perhitungan optimalisasi dapat diperhitungkan dengan bantuan beragam model kuantitatif. Muchlis (2009) menunjukkan bahwa penggunaan model bertujuan untuk menyederhanakan masalah dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa model-model yang dapat digunakan dalam perhitungan optimalisasi. Namun, keputusan model apa yang harus digunakan ditentukan berdasarkan karakteristik dan kondisi masalah yang ada. Beberapa programasi yang digunakan dalam analisis optimalisasi pada integrasi usahatani adalah di antaranya goal programming (GP), dan linear programming (LP).

Penelitian yang dilakukan Rohaeni et al. (2014); Rundengan (2014) menggunakan model dengan GP untuk mencapai 6 tujuan. Keduanya berupaya untuk mencapai 6 tujuan, namun karakteristik dari tujuan yang ingin dicapai cukup berbeda. Rohaeni et al. (2014) menggunakan GP untuk mencapai tujuan finansial yang baik dan pencapaian aspek sosial lingkungan yang baik. Di mana di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimumkan pemanfaatan limbah pertanian dan meningkatkan penyerapan tenagakerja. Sedangkan Rundengan (2014) menggunakan GP untuk mencapai 6 tujuan yang seluruhnya berkaitan dengan permasalahan finansial, yaitu berupaya untuk memaksimumkan pendapatan dan meminimumkan biaya produksi.

Dalam perumusan model pencapaian tujuan tersebut, model integrasi dihadapkan dengan beberapa kendala dan variabel keputusan. Kendala yang dihadapi adalah umumnya batasan sumberdaya yang dimiliki atau batasan yang harus dicapai. Dalam penelitian Rohaeni et al. (2014) terdapat 4 kendala utama yang dihadapi. Namun, dengan adanya pilihan solusi yang lain dengan rekomendasikan penanaman kedelai muncul kendala baru, yaitu batasan minimum dan maksimum lahan penanaman kedelai. Sedangkan penelitian Rundengan (2014) menunjukkan komoditi yang umum dilakukan di Minahasa Selatan adalah kelapa, maka kendala yang dihadapi ditambah dengan batasan lahan penanaman kelapa.

11 mendukung program swasembada kedelai di Indonesia. Di mana output yang dihasilkan tidak merekomendasikan untuk menanam kedelai di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penambahan kendala lahan kedelai yang diusahakan dengan memberikan batasan minimum dan maksimum luas tanam dilakukan mengakibatkan menghasilkan output luasan lahan yang berbeda dengan skenario tanpa penanaman kedelai. Sama halnya dengan Rundengan (2014), hasil optimal yang diperoleh menunjukkan bahwa luasan lahan yang optimal diusahakan di lahan kelapa dan lahan jagung. Dengan adanya pola pertanian kelapa-ternak-beras yang juga umum dilakukan di Minahasa Selatan, maka peneliti membuat beberapa skenario guna mencapai setiap tujuan dan batasan-batasan yang harus dipenuhi.

Dalam Rundengan (2014); dan Rohaeni et al. (2014) menggunakan GP dalam pengambilan keputusan optimalisasi integrasi usahatani. Keduanya menunjukkan bahwa penggunaan GP didasari adanya beberapa alternatif tujuan yang ingin dicapai. Model yang dibangun Rohaeni et al. (2014) merupakan model minimisasi dengn memasukkan unsur tujuan yang ingin dicapai dan deviasi masing-masing pencapaian tujuan. Hal tersebut menunjukjan bahwa dalam pembentukan model GP bertujuan untuk meminimasi penyimpangan antara serangkaian tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai kendala yang ada.

Linear programming merupakan salah satu cara untuk menentukan pilihan manajerial dalam memperhitungkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Penerapan linear programming dapat dilihat dari dua sisi, yaitu meminimalkan penggunaan sumberdaya atau memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh (Igwe dan Onyenweaku 2013). Alokasi sumberdaya secara optimal diperhitungkan oleh karena adanya keterbatasan sumberdaya.

Berdasarkan Beneke dan Winterboer (1973) bahwa ciri khas usahatani adalah adanya ketersediaan sumberdaya seperti tenaga kerja, peralatan input, dan lahan yang dapat dialokasikan untuk memproduksi tanaman maupun ternak. Setiap input tersebut dapat dialokasikan di antara berbagai pilihan produksi. Oleh sebab itu, LP merupakan metode yang tepat untuk perencanaan terbaik di antara kemungkinan-kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan (Soekartawi 1992). Dengan dilakukannya analisis menggunakan LP ini, diharapkan penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak dapat berjalan secara optimal.

Penggunaan LP yang dilakukan oleh Igwe dan Onyenweaku (2013) menggunakan beberapa asumsi. Kegiatan-kegiatan dalam model dikelompokkan menjadi kegiatan produksi tanaman (baik tanaman tunggal maupun campuran), kegiatan produksi ternak, tenaga kerja, dan kegiatan penjualan produk. Koefisien transfer tenaga kerja dari satu kegiatan ke kegiatan lain dianggap nol, sebab bagaimana pun tenaga kerja transfer dari kegiatan satu ke kegiatan lain tidak akan mempengaruhi pendapatan usahatani kotor. Selain itu, dalam model dihadapkan pula kendala minimum kebutuhan umbi, minimum kebutuhan sereal, dan minimum kebutuhan protein. Hal tersebut diperhitungkan sebab pada prakteknya di wilayah Abia Nigeria, tujuan maksimisasi keuntungan bukan satu-satunya tujuan petani. Melainkan ada tujuan lain yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani.

12

lainnya. Pengusahaan ternak di Donggala menghadapai kendala pemenuhan kebutuhan pakan pada musim kemarau sehingga model yang dibangun melibatkan kendala ketersediaan hijauan lapang. Dalam kaitannya dengan modal petani di Kabupaten Donggala, petani juga biasanya meminjam ke toko pertanian, koperasi, maupun ke bank.

Berdasarkan Howara (2011), model integrasi tanaman padi dengan ternak sapi di Majalengka yang dibangun memiliki tujuan untuk memaksimalkan keunyungan petani. Pada model yang dibangun, peneliti melibatkan kendala yang cukup berbeda dengan Igwe dan Onyenweaku (2013); dan Handayani (2009). Selain melibatkan kendala sumberdaya lahan, tenaga kerja, dan modal, Howara (2011) juga merinci kendala penggunaan benih, pupuk, dan pakan sapi yang dihadapi. Perincian kendala tersebut didasari adanya penelitian tersebut untuk mendukung Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T)

Penelitian Igwe dan Onyenweaku (2013); Handayani (2009); dan Howara (2011) menunjukkan bahwa dalam penyusunan model integrasi dengan bantuan LP hanya memiliki satu fungsi tujuan, yaitu maksimisasi pendapatan petani. Pada pembangunan model ketiganya memperhatikan beberapa aktivitas yang dilakukan di lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pembangunan model LP. Aktivitas-aktivitas yang digunakan Igwe dan Onyenweaku (2013); dan Handayani (2009) adalah aktivitas produksi, aktivitas penjualan, dan aktivitas transfer produk. Perhitungan pada aktivitas transfer produk dilakukan karena prinsip integrasi usahatani adalah untuk menghubungkan aktivitas pada kedua cabang usaha. Hasil dari model integrasi yang dibangun menunjukkan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi petani.

3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Konsep Integrasi Usahatani

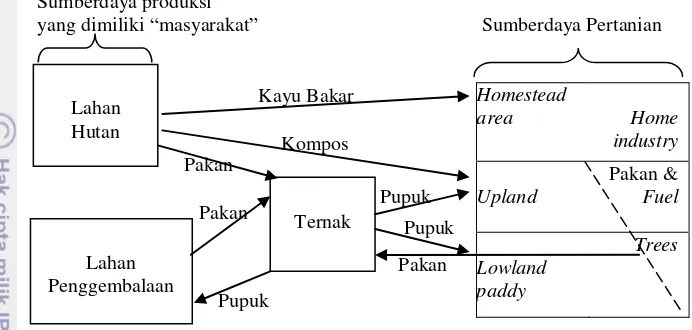

Berdasarkan Hardwood (1979), konsep integrasi usahatani yang melibatkan beberapa cabang usahatani ini bermula dari kondisi masyarakat yang terisolasi secara ekstrem. Kondisi tersebut berlangsung di wilayah pegunungan Nepal Timur, di mana masyarakat kesulitan atau tidak menemukan pasar (no market available) dan tidak tersedia input produksi yang dapat dibeli (no purchasable production input). Adanya kondisi tersebut mengakibatkan kondisi sistem produksi yang tidak terkomersialisasi, namun terorganisasi secara baik. Interaksi cabang usahatani yang bisa saling berkomplementer dalam memenuhi input produksi setiap cabang usahatani berjalan di lokasi tersebut. Konsep tersebut yang berlangsung di pegunungan Nepal Timur dapat dilihat pada Gambar 1.

13 hewan dari sistem sangat penting untuk produktivitas tanman. Hewan kontribusi untuk siklus hara serta untuk kekuatan usahatani dan pasokan makanan keluarga.

Sumberdaya produksi

Gambar 1 Konseptual model dari sistem produksi masyarakat di pegunungan Nepal Timur

Sumber: Hardwood (1979)

Konsep interaksi cabang usahatani yang diterapkan masyarakat pegunungan di Nepal Timur pun berkembang di Indonesia. Konsep ini lebih dikenal dengan Usahatani Terpadu atau Integrated Farming System, yang merupakan suatu konsep pengembangan pertanian dengan memandang usahatani sebagai suatu sistem (Handayani 2009). Dalam pengelolaan cabang integrasi usahatani, petani dapat memadukan berbagai cabang usahatani. Dalam hal ini perpaduan berbagai cabang usahatani ini saling berinteraksi, sehingga dapat saling menguntungkan bagi setiap cabang usahatani. Hardwood (1979) menjelaskan integrasi usahatani sebagai paduan dari proses biologis dan aktivitas pengelolaan sumberdaya untuk memproduksi tanaman dan ternak. Dengan adanya sistem perpaduan antara tanaman dan ternak tersebut memberikan beberapa manfaat di antaranya, sistem dapat mencapai produktivitas tertinggi dengan memanfaatkan sisa tanaman ataupun tanaman yang tidak layak dijual ke pasar untuk ternak. Selain itu, pada kondisi di mana tersedia pasar komerisal, hewan merupakan sumber pendapatan yang sangat berharga bagi rumah tangga petani.

Integrasi usahatani dapat diterapkan secara vertikal dan horizontal. Pola integrasi usahatani vertikal merupakan pola integrasi yang melibatkan berbagai aktivitas pada subsistem usaha agribisnis. Integrasi usahatani secara vertikal biasanya diterapkan pada skala wilayah. Pengembangan kawasan pertanian terpadu umumnya mendorong pembangunan pertanian yang meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Sehingga program pemerintah terkait integrasi usahatani vertikal pada skala wilayah tersebut melibatkan aktivitas pasca panen, sortasi, pengemasan, dan pengembangan rantai pasokan sampai dengan ke konsumen (Maudi dan Kusnadi 2011). Dalam penerapannya penting bagi suatu wilayah memiliki kelembagaan yang baik. Sedangkan pola integrasi secara horizontal biasanya diterapkan pada skala usahatani yang kecil atau dalam skala

14

rumah tangga petani. Pola integrasi horizontal melibatkan cabang usahatani yang masih dalam satu subsistem, namun jenis usahatani yang diusahakan berbeda.

Penerapan integrasi usahatani perlu memperhatikan beberapa faktor (Shaner et al. 1982 diacu dalam Handayani 2009), yaitu

1) Rumah tangga sebagai satu unit kesatuan, suatu elemen kunci dalam riset integrasi usahatani.

2) Sumberdaya rumahtangga petani. Sumberdaya yang dikuasai dapat dibedakan atas: (1) tanah, yang meliputi ukuran tanah, pemilikan tanah, pembagian tanah, penggunaan tanah, hubungan antara pemilik dan penyewa, kualitas tanah, ketersediaan air dan lokasi tanah, (2) tenaga kerja, yang meliputi jumlah, umur, kelamin, anggota keluarga, tingkat produktivitas dan kesehatan, pembagian waktu antara di luar dan di dalam usahatani, sifat dan keinginan untuk bekerja sama dan saling membantu, (3) modal, mencakup kekayaan baik berupa fisk maupun finasial seperti peralatan, pembangunan, hasil yang dapat dijadikan uang tunai, ternak maupun kredit, dan (4) pengelolaan, adalah keterampilan dalam mengorganisir dan memanfaatkan tanah, tenaga kerja dan modal secara efisien.

3) Cabang usaha dalam usahatani. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan cabang usaha antara lain: kebiasaan bertani, interaksi antara cabang usaha satu dengan lainnya, kebutuhan biaya dan tenaga kerja serta kebutuhan input produksi, pemanfaatan hasil produksi dan pasaran hasil produksinya.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang perlu diperhatikan menurut Shaner et al. (1982) dalam Handayani (2009), maka jenis cabang usaha yang akan dipadukan bergantung juga pada jenis sumberdaya yang tersedia, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam kegiatan usahatani. Pada umumnya jenis cabang usaha yang diintegrasikan adalah tanaman dan ternak. Perpaduan antara tanaman-ternak dapat meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan kegiatan usahatani. Jika usahatani tanaman dan usahatani ternak dapat bersinergis memberikan keuntungan satu sama lain, maka tercapai produksi yang optimal.

Konsep Integrasi Usahatani dari Sisi Ekonomi

Integrasi tanaman-ternak merupakan pengelolaan usahatani dengan memadukan dua jenis cabang usahatani yaitu tanaman dan ternak. Petani akan menghasilkan dua jenis produk yang berbeda, namun sumberdaya yang dimiliki petani terbatas yang dimanfaatkan secara bersama. Dengan tujuan mencapai penerimaan petani yang maksimal, maka sumberdaya yang dimiliki harus dialokasikan secara efisien.

Dalam hal ini, pemahaman konsep integrasi tanaman-ternak ini dapat dijelaskan oleh produksi dengan hubungan antara dua produk. Oleh karena adanya keterbatasan sumberdaya untuk menghasilkan dua produk berbeda, maka kemungkinan produksi dapat beragam. Persamaan sederhana kemungkinan produksi ialah x = g (y1, y2), di mana X merupakan sumberdaya yang terbatas, g

adalah fungsi transformasi produk, y1 adalah jumlah tanaman yang dapat

dihasilkan, dan y2 merupakan jumlah ternak yang dapat dihasilkan (Debertin

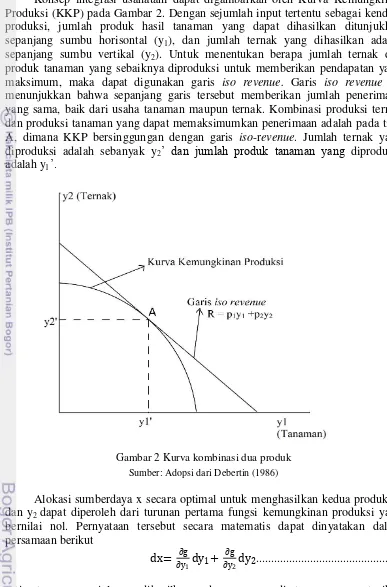

15 Konsep integrasi usahatani dapat digambarkan oleh Kurva Kemungkinan Produksi (KKP) pada Gambar 2. Dengan sejumlah input tertentu sebagai kendala produksi, jumlah produk hasil tanaman yang dapat dihasilkan ditunjukkan sepanjang sumbu horisontal (y1), dan jumlah ternak yang dihasilkan adalah

sepanjang sumbu vertikal (y2). Untuk menentukan berapa jumlah ternak dan

produk tanaman yang sebaiknya diproduksi untuk memberikan pendapatan yang maksimum, maka dapat digunakan garis iso revenue. Garis iso revenue ini menunjukkan bahwa sepanjang garis tersebut memberikan jumlah penerimaan yang sama, baik dari usaha tanaman maupun ternak. Kombinasi produksi ternak dan produksi tanaman yang dapat memaksimumkan penerimaan adalah pada titik A, dimana KKP bersinggungan dengan garis iso-revenue. Jumlah ternak yang diproduksi adalah sebanyak y2‟ dan jumlah produk tanaman yang diproduksi

adalah y1‟.

Gambar 2 Kurva kombinasi dua produk

Sumber: Adopsi dari Debertin (1986)

Alokasi sumberdaya x secara optimal untuk menghasilkan kedua produk y1

dan y2 dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi kemungkinan produksi yang

bernilai nol. Pernyataan tersebut secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan berikut

dx= ∂∂g

y1dy1+ ∂g

∂y2dy2...(1)

16

dx= 1

MPP 1dy1+

1

���xy2dy2...(2) dari persamaan di atas, maka diperoleh

− 1

berdasarkan hasil turunan tersebut, RPT (Rate of Production Transfomation) ( dy2

dy1) sama dengan negatif rasio individual marginal product. RPT

merepresentasikan tingkat jumlah output yang digantikan karena adanya produksi output lainnya.

Persamaan sederhana yang diperoleh dari penerimaan usahatani tanaman dan ternak adalah R = p1y1 + p2y2, di mana R merupakan penerimaan yang akan

diperoleh, p1 adalah tingkat harga untuk produk tanaman, dan p2 adalah tingkat

harga untuk produk ternak. Untuk memperoleh penerimaan yang maksimal, petani

dihadapkan dengan adanya ketersediaan sumberdaya yang terbatas yaitu x = g (y1, y2). Sehingga persamaan untuk memperoleh penerimaan yang maksimal

melalui persamaan lagrangian adalah sebagai berikut

L= p1y1 + p2y2+ θ [x - g(y1, y2)] ...(6)

maka penerimaan maksimal yang diperoleh adalah turunan pertama yang bernilai sama dengan nol dari persamaan lagrangian di atas, yaitu

17 p1

p

2

= 1

MPPy1 1

MPPy2

… … … … …. .….… … … … …. (11)

p1 p2=

MPPy2 MPPy1

. . . (12)

persamaan di atas menunjukkan bahwa penerimaan akan maksimal apabila nilai RPT (Rate of Production Transformation) sama dengan nilai rasio harga p1 dan p2.

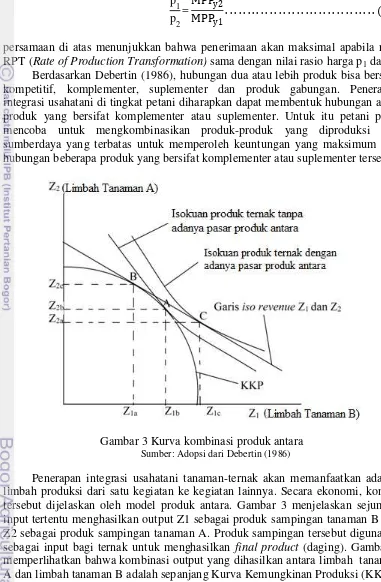

Berdasarkan Debertin (1986), hubungan dua atau lebih produk bisa bersifat kompetitif, komplementer, suplementer dan produk gabungan. Penerapan integrasi usahatani di tingkat petani diharapkan dapat membentuk hubungan antar produk yang bersifat komplementer atau suplementer. Untuk itu petani perlu mencoba untuk mengkombinasikan produk-produk yang diproduksi dari sumberdaya yang terbatas untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dari hubungan beberapa produk yang bersifat komplementer atau suplementer tersebut.

Gambar 3 Kurva kombinasi produk antara

Sumber: Adopsi dari Debertin (1986)

18

kombinasi limbah tanaman A dan limbah tanaman B yang akan memberikan produksi daging yang paling optimum adalah pada titik A. Solusi optimum terletak pada titik tangen RPT (Rate of Product Transformation) dari kombinasi produk antara (limbah tanaman A sebanyak Z2a dan limbah tanaman B sebanyak

Z1b) yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu yang sama dengan MRTS

(Marginal Rate of Technical Substitution) dari kombinasi limbah tanaman A dan limbah tanaman B untuk memproduksi sejumlah produk tertentu (ternak) sebagai final product.

Jika terdapat pasar untuk produk antara limbah tanaman, maka kombinasi optimum yang memberikan pendapatan maksimum adalah pada titik B. Jika harga produk antara dipersoalkan karena ada pasar untuk kegiatan penjualan dan pembelian limbah tanaman B (Z1) dan limbah tanaman A (Z2), maka terdapat

pertimbangan harga yang ditunjukkan dengan adanya garis iso revenue, yaitu garis yang menunjukkan tingkat pendapatan yang sama dari kombinasi produksi limbah tanaman A dan limbah tanaman B. Nilai kombinasi produk 0Z1a dan 0Z2c

sama dengan nilai kombinasi produk 0Z1c dan 0Z2a yang dapat digunakan untuk

meningkatkan produksi output ternak pada tingkat isokuan optimum produk ternak. Tetapi produk limbah tanaman B yang dihasilkan petani (0Z1a) tidak

mencukupi kebutuhan untuk memproduksi produk ternak pada tingkat isokuan optimum dari produk tanaman yaitu sebesar 0Z1c. Di sisi lain terdapat kelebihan

produksi limbah tanaman A dihasilkan yaitu sebanyak Z2aZ2c, karena yang

dibutuhkan untuk memproduksi daging hanya sebanyak 0Z2a. Dengan demikian,

pada tingkat harga pasar, petani akan menjual limbah tanaman A sebesar Z2aZ2c

dan membeli limbah tanaman B sebesar Z1aZ1c. Dengan adanya jual beli produk

antara ini akan merangsang petani untuk meningkatkan output dibanding bila petani hanya menggunakan produk sendiri.

Permodelan Integrasi Usahatani

Integrasi usahatani tanaman-ternak setidaknya menggabungkan dua kegiatan aktivitas usahatani dalam satu lahan (Changkid 2013; Nurcholis dan Supangkat 2011). Dengan demikian, sumberdaya yang tersedia digunakan bersama untuk saling bersinergi guna menghasilkan tanaman dan memelihara ternak. Dalam kegiatan produksi seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya input. Misalnya keterbatasan tenaga kerja adalah salah satu kendala penerapan integrasi usahatani tanaman-ternak. Terbatasnya jumlah tenaga kerja berdampak pada pilihan aktivitas atau kegiatan yang dapat memberikan penerimaan optimal. Oleh karena adanya keterbatasan input, petani perlu memperhitungkan alokasi yang tepat pada setiap input yang akan digunakan.