ETNOBOTANI MASYARAKAT SUKU TENGGER:

Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah

Enclave

Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro,

Kabupaten Lumajang

NOVITASARI

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

NOVITASARI. Etnobotani Masyarakat Suku Tengger: Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dibimbing oleh AGUS HIKMAT dan ERVIZAL A.M. ZUHUD.

Etnobotani dapat mengungkap pengetahuan masyarakat tradisional atau lokal dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu masyarakat yang memiliki pengetahuan dan terbiasa memanfaatkan tumbuhan adalah masyarakat Suku Tengger di Desa Ranu Pane wilayah enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Namun tingginya kegiatan wisata di kawasan TNBTS, khususnya Resort Ranu Pane, dapat menggeser pengetahuan dan budaya asli masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan data dasar bagi pihak TNBTS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan tradisonal masyarakat Suku Tengger dalam pemanfaatan tumbuhan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2011 di Desa Ranu Pane wilayah enclave TNBTS, dengan menggunakan metode wawancara/kuisioner. Responden dipilih/ditentukan dengan menggunakan teknik

Snow Ball sampling dengan jumlah 30 orang responden. Pengetahuan tradisional

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane mengenai tumbuhan adalah dalam bentuk pemanfaatan spesies tumbuhan meliputi, cara pengambilan, cara pengolahan dan penggunaan, serta cara membudidayakannya, khususnya tumbuhan pangan. Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane memanfaatkan 77 spesies dari 38 famili untuk berbagai keperluan, diantaranya pangan, obat, hias, kayu bakar, upacara adat, pakan ternak, bahan bangunan. Spesies tumbuhan pangan lebih banyak dimanfaatkan dibanding dengan pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan lain, karena tumbuhan pangan banyak dibudidayakan dan merupakan komoditas ekonomi bagi masyarakat.

SUMMARY

NOVITASARI. Ethnobotany of Tengger Tribe Community: Case Studies at Ranu Pane Village Enclave area of Bromo Tengger Semeru National Park, Senduro district, Lumajang. Under supervision of AGUS HIKMAT and ERVIZAL A.M. ZUHUD.

Ethnobotany can reveal local knowledge about the various benefits of plants. Tengger tribe community at Ranu Pane Village the enclave of Bromo Tengger Semeru National Park (BTSNP), is One of comunities who has the knowledge about plants and accustomed to using them. However, high tourist activity in the area of BTSNP, particularly Resort Ranu Pane, can shift indigenous knowledge and indigenous culture of Tengger tribe communities of Ranu Pane Village. The study was expected to become information and data base for BTSNP. The purpose of this study was to identify the Tengger tribe communities traditional knowledge in the utilization of plant.

The study was conducted on March-April 2011 at Ranu Pane village,

enclave village area of BTSNP. Data was collected trough structure interview using quitionnaires toward 30 respondent. The respondent were determined by Snow Ball sampling technique. Traditional knowledge of the Tengger tribe in using plants include the knowledge on harvest, process and use, as well as how to cultivate them, particularly food crops. Tengger tribe communities at Ranu Pane village used 77 species from 38 families for a variety of purposes, including food, medicinal, ornamental, firewood, traditional ceremonies, animal feed, building materials. Species of food crops was more widely used than species of plants for other purposes. This was because edible plant foods, particularly vegetables, were widely cultivated since if had high economic value.

ETNOBOTANI MASYARAKAT SUKU TENGGER:

Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah

Enclave

Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro,

Kabupaten Lumajang

NOVITASARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

PERNYATAAN

MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Etnobotani Masyarakat Suku Tengger: Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal dari atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian skripsi ini.

Bogor, September 2011

Judul Skripsi : Etnobotani Masyarakat Suku Tengger: Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Nama : Novitasari

NIM : E34070033

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr.Ir. Agus Hikmat, M.Sc.F Prof. Dr. Ir. Ervizal A.M. Zuhud, MS. NIP. 19620918 198903 1 002 NIP. 19590618 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS. NIP : 19580915 198403 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkah dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etnobotani Masyarakat Suku Tengger: Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang”. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April-Maret 2011.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan tradisional masyarakat Suku Tengger, khususnya masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dalam pemanfaatan tumbuhan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan data dasar bagi pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam pengembangan keanekaragaman hayati.

Bogor,September 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, pada tanggal 12 Nopember 1989 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Sahroni dan Ernawati. Pada tahun 2007 penulis lulus dari Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Rumpin dan pada tahun itu juga penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Khusus Masuk IPB (USMI). Penulis memilih Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB.

Penulis aktif dalam Himpunan Profesi Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) dan tergabung dalam Kelompok Pemerhati Flora (KPF) dan Kelompok Pemerhati Mamalia (KPM). Pada tahun 2009, penulis pernah mengikuti kegiatan RAFFLESIA (Eksplorasi Flora Fauna dan Ekowisata Indonesia)di Cagar Alam Rawa Danau, Banten dan Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Manupeu Tanadaru, Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga penulis pernah mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Gunung Burangrang dan Cikiong. Pada tahun 2010, penulis mengikuti Praktek Pengelolaan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Tahun 2011, penulis mengikuti Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan anugrah-Nyalah penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Ir. Agus Hikmat M.Sc.F. dan Prof. Dr.Ir. Ervizal A.M. Zuhud, MS. sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan arahan dalam membimbing.

2. Ir. Oemijati Rachmatsjah selaku dosen penguji.

3. Bapak Boiga, Bpk Hadi Suyitno, Bpk Sarmin, Bpk Tuangkat beserta keluarga, Mas Deden, Mas Haryono, Bpk Mamat, Bpk Muhyar beserta keluarga dan seluruh Staf BBTNBTS yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

4. Ibunda (Ernawati) dan bapak (Sahroni), serta keluarga atas dukungan, doa serta kasih sayang yang telah tercurah untukku.

5. Teman-teman PKLP BBTNBTS (Mettha, Yunda, Cahya, Angga, Tiwi dan Ardi) atas dukungan, perhatian, kecerian dan persaudaraan selama di BBTNBTS

6. Teman-temanku, Retno, Asih, Rona, Mamat, Neneng, Heni, Ririn, Tridha, Risa, Neina atas dukungan dan masukan selama menyusun skripsi ini 7. Teman-teman seperjuangan di lab KTO atas bantuan dan kerjasamanya

selama ini

8. Teman-teman KSHE 44 Beruang madu (Helarctos malayanus) atas kebersamaan, canda tawa dan rasa persaudaraan

9. Teman-teman Kelompok Pemerhati Mamalia (KPM) dan Kelompok Pemerhati Flora (KPF) HIMAKOVA, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan

10.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... ……….iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... ……….vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penelitian ...…….2

1.3. Manfaat Penelitian ... ………2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Etnobotani ... ………3

2.1.1 Definisi ... 3

2.1.2 Ruang lingkup etnobotani ... 3

2.2 Kearifan Tradisional... ……4

2.3 Pemanfaatan Tumbuhan. ... 5

2.3.1 Tumbuhan pangan ... 5

2.3.2 Tumbuhan obat ... 5

2.3.3 Tumbuhan untuk kebutuhan adat dan keagamaan ... 5

2.3.4 Tumbuhan hias ... 6

2.3.5 Tumbuhan aromatik ... 6

2.3.6 Tumbuhan penghasil warna ... 6

2.3.7 Tumbuhan sebagai pakan ternak ... 7

2.3.8 Tumbuhan penghasil kayu bakar ... 8

2.3.9 Tumbuhan pestisida nabati ... 8

2.3.10 Tumbuhan penghasil tali, anyaman dan kerajinan ... 9

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu. ... 10

3.2 Objek dan Alat Penelitian ... 10

3.3 Jenis Data yang Dikumpulkan ... …….11

3.4 Metode Pengumpulan Data ...……11

3.5 Analisis data ... 13

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak, Luas dan Batas Kawasan Resort Ranu Pane ... 14

4.2 Aksesibilitas ... 14

4.3 Kondisi Fisik ... 14

4.4 Kondisi Biologi. ... 16

4.5 Kondisi Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 17

4.5.1 Kondisi Desa Ranu Pane ... 17

4.5.3 Pendidikan ... 18

4.5.4 Agama dan kebudaayan ... 19

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Karakteristik Responden ... 21

5.2 Pemanfaatatan Keanekaragaman Tumbuhan ... …….23

5.3 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Famili ... ………25

5.4 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Habitus ... 27

5.5 Pemanfaatatan Tumbuhan berdasarkan Bagian yang Digunakan . …….28

5.6 Pemanfaatan tumbuhan berdasarkan Tipologi Habitat ... ………29

5.7 Pemanfaatan tumbuhan berdasarkan Kelompok Kegunaan ... ………30

5.7.1 Tumbuhan pangan ... 31

5.7.2 Tumbuhan obat ... …….33

5.7.3 Tumbuhan hias ... ………37

5.7.4 Tumbuhan kayu bakar ... 38

5.7.5 tumbuhan untuk upacara adat ... …….40

5.7.6 Tumbuhan untuk pakan ternak ... ………40

5.7.7 Tumbuhan untuk bahan bangunan ... ………41

5.8 Status Kearifan Tradisional... ………43

5.9 Pengembangan SDM Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane pada Masa yang akan Datang ... 46

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 5.5 Kesimpulan ... …….48

5.6 Saran ... ………48

DAFTAR PUSTAKA ... 49

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian ... 11 2. Pengklasifikasian kelompok tumbuhan berdasarkan kelompok kegunaan .... 13 3. Sarana dan prasarana Desa Ranu Pane. ... 18 4. Mata pencaharaian masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 18 5. Tingkat pendidikan masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 19 6. Beberapa penelitian mengenai etnobotani pada beberapa suku/masyarakat di Indonesia. ... 24 7. Beberapa Spesies tumbuhan pangan yang dibudidayakan ... 31 8. Spesies tumbuhan pangan yang berasal dari hutan/pekarangan ... 32 9. Beberapa spesies tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai obat oleh

masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 34 10. Lima spesies tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias Yang berasal dari luar Resort Ranu Pane ... 37 11. Beberapa spesies tumbuhan hias yang berasal dari hutan/pekarangan ... 38 12. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh

masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 38 13. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara adat

masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 40 14. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh

masyarakat suku Tengger Desa Ranu Pane ... 41 15. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan oleh

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

Denah lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ... 10 Klasifikasi kelompok usia responden ... 21 Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin ... 22 Klasifikasi famili dan jumlah spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh

masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane. ... 26 Persentase habitus tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Suku Tengger Desa Ranu Pane. ... 27 Persentase bagian tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat Suku Tengger Desa

Ranu Pane. ... 28 Persentase tipe habitat tumbuhan yang dimanfaatkan oleh

masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.. ... 29 Jumlah spesies tumbuhan berdasarkan kelompok kegunaan.. ... 30 Spesies tumbuhanyang banyak dimanfaatkan sebagai pangan : (a) kubis (Brassica

oleracea ), (b) bawang merah (Allium cepa ), (c) kentang (Solanum

tuberosum). ... 31 Jamur kuping (Auricularia auricula) ... 33 Spesies tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat : (a) suri pandak (Plantago

major ), (b) ampet (Pilea melastomoides), (c) jenggot besi (Usnea barbata) 35 Dahlia (Dahlia pinnata) ... 37 Pemanfaatan tumbuhan untuk kayu bakar ... 39 Salah satu rumah masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane ... 42 Pengetahuan Masayarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane terhadap

spesies tumbuhan yang biasa dimanfaatkan berdasarkan kelompok usia. 43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger

Desa Ranu Pane ... 54 2. Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat oleh masyarakat Suku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnobotani merupakan ilmu yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional, masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk menunjang kehidupannya. Pendukung kehidupan untuk kepentingan makan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna, dan lain-lain (Suryadarma 2008). Masyarakat tradisional atau lokal memegang peranan penting dalam hal pengembangan sumberdaya alam di sekitarnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat sebagai bahan pemenuh kebutuhan berkembang menjadi pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat tersebut.

Pada umumnya masyarakat yang masih memegang teguh pengetahuan tradisional warisan leluhurnya adalah masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dan mempengaruhi interpretasi dan pandangan serta nilai-niai kepercayaan terhadap pengetahuan dan pengalaman masyarakat (Mutakin & Pasya 2003). Salah satu masyarakat yang masih kental pengaruh kebiasaan leluhurnya adalah masyarakat Suku Tengger di Desa Ranu Pane wilayah enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

akhirnya dapat menggeser budaya asli masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dalam memanfaatkan tumbuhan tersebut.

Kajian etnobotani diharapkan tidak hanya menjadi sebuah dokumentasi pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan untuk generasi-generasi berikutnya, tetapi juga sebagai salah satu modal dalam pengembangan dan kelestarian sumberdaya alam hayati Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Agar pengetahuan tradisional masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dalam pemanfaatan tumbuhan dapat bersanding dan bersambung dengan teknologi modern di masa depan, guna menciptakan masyarakat Suku Tengger, khususnya masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane yang mandiri dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu penelitian mengenai etnobotani ini sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan tradisional mengenai pemanfaatan tumbuhan (etnobotani) pada masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

1.3 Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etnobotani

2.1.1 Definisi

Etnobotani berasal dari dua kata yaitu ethnos dan botani, etno berasal dari kata ethnos yang berarti memberi ciri pada kelompok dari suatu populasi dan sejarahnya, sedangkan botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dengan demikian etnobotani berarti kajian interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan sebagai studi mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu (Martin 1998). Sedangkan menurut Choudhary et al. (2008), etnobotani merupakan disiplin ilmu mengenai hubungan interaksi antara tumbuhan dan manusia. Hubungan antara tumbuhan dan kebudayaan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan manusia untuk pangan, pakaian dan bangunan, tapi juga termasuk ke dalam penggunaan tumbuhan untuk keperluan agama, hiasan dan obat.

2.1.2 Ruang lingkup etnobotani

Secara khusus etnobotani mencakup beberapa bidang studi yang berhubungan dengan keanekaragaman jenis tumbuhan, termasuk bagaimana masyarakat tersebut mengklasifikasikannya dan memakannya, bagaimana mereka menggunakannya dan mengelola, bagaimana mereka mengeksploitasi dan pengaruhnya terhadap evolusi. Ruang lingkup etnobotani masa kini meliputi beberapa bidang studi yang menganalisis semua aspek timbal balik antara suatu kelompok masyarakat atau etnis dengan keanekaragaman spesies tumbuhan dan lingkungannya (Purwanto 2000).

sumberdaya tanaman; 3) Etnobotani kognitif, studi tentang persepsi tradisional terhadap keanekaragaman sumberdaya alam tumbuhan, melalui analisis simbolik dalam ritual dan mitos serta konsekuensi ekologinya, organisasi dari sistem pengetahuan melalui studi etnotaksonomi; 4) Budaya materi, mempelajari sistem pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan serta produk tumbuhan dalam seni dan teknologi; 5) Fitokimia tradisional, studi tentang pengetahuan tradisional mengenai penggunaan berbagai jenis tumbuhan dan kandungan bahan kimianya, contohnya insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan; 6) Paleobotani, studi tentang interaksi masa lalu antara populasi manusia dengan tumbuhan yang mendasarkan pada interpretasi peninggalan arkeologi (Purwanto 2000).

2.2 Kearifan Tradisional

Menurut Lampe (2006) diacu dalam Pairah (2010), kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah dan air) secara berkelanjutan. Keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung maupun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

2.3 Pemanfaatan Tumbuhan

2.3.1 Tumbuhan pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, bahan pangan, yaitu bahan pangan hewani dan nabati (tumbuh-tumbuhan). Bahan pangan nabati ada yang berasal dari tumbuhan rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan tingkat tinggi dapat diperoleh dari hasil hutan yang berupa buah-buahan, dedaunan, dan biji-bijian. Pada umumnya bahan pangan nabati berasal dari kelompok buah-buahan, sayur-sayuran dan sereal (Sunarti et al. 2007).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuhan pangan adalah segala sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang, berakar, berdaun dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia (apabila hewan disebut pakan). Contohnya yaitu buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan tumbuhan yang mengandung sumber karbohidrat.

2.3.2 Tumbuhan obat

Tumbuhan obat adalah spesies tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat obat, yang dapat dikelompokan menjadi : (1) Tumbuhan obat tradisional, yaitu spesis tumbuhan yang diketahui dan dipercaya masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional; (2) tumbuhan obat modern, yaitu spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis; (3)Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies tumbuhan yang diduga mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat tetapi belum secara ilmiah atau penggunaanya sebagai bahan obat tradisional sulit ditelusuri (Zuhud 2004).

2.3.3 Tumbuhan untuk kebutuhan adat dan keagamaan

tumbuhan dalam kegiatan upacara adat maupun kegiatan keagamaan adalah masyarakat Bali. Beberapa jenis tumbuhan yang sering digunakan dalam kegiatan upacara adat atau kegiatan keagamaan diantaranya, padang lepas

(Cynodon dactylon), mimba (Azadirachta indica), buah bila (Aegle marmelos),

bunga rijasa (Elaeocarphus grandiflorus), kelapa (Cocos nucifera), umbi sabrang (Colocasia tuberosus), biji pare (Luffa acutangula), dlungdung

(Erythrina evodiphylla), dll (Lestari 2004).

2.3.4 Tumbuhan hias

Tumbuhan hias merupakan tumbuhan yang mempunyai warna menarik pada bunga, daun, kulit batang, atau dahan, serta bertajuk indah (Waluyo 2009). Sedangkan menurut Ahira (2010), tumbuhan hias adalah jenis dari banyak golongan tanaman yang biasanya digunakan untuk pelengkap dan sebagai dekorasi baik diluar atau di dalam ruangan. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, tanaman hias memiliki keragaman dan sangat banyak dicari untuk berbagai keperluan.

2.3.5 Tumbuhan aromatik

Tumbuhan aromatik yakni tumbuhan yang mampu mengeluarkan aroma, bisa juga digunakan untuk mengendalikan lalat buah. Di antaranya jenis selasih (Ocimum sp.), yaitu O.minimum, O.tenuiflorum, O.sanctum dan lainnya. Selain selasih, ada juga tumbuhan lain, yaitu Melaleuca bracteata

dan tumbuhan yang bersifat sinergis (meningkatkan efektifitas atraktan), seperti pala (Myristica fragrans). Semua tumbuhan ini mengandung bahan aktif yang disukai oleh lalat buah, yaitu methyl eugenol, dengan kadar yang berbeda (Kardinan 2010).

2.3.6 Tumbuhan penghasil warna

zat pewarna alam adalah kulit kayu, batang, daun, akar, bunga, biji dan getah. Setiap tumbuhan dapat merupakan sumber zat warna alam karena mengandung pigmen alam (Sutara 2009).

Tumbuhan pewarna adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan warna secara alami, serta dapat digunakan sebagai pewarna bahan makanan, pewarna peralatan/perlengkapan tradisional dan magis (Harbelubun et al. 2005). Terdapat kurang lebih 150 jenis pewarna alami di Indonesia yang telah diidentifikasi dan digunakan secara luas dalam berbagai industri seperti pada komoditas kerajinan (kayu, bambu, pandan) dan batik (katun, sutra, wol). Jenis pewarna alami menghasilkan warna-warna dasar, misalnya: warna merah dari Caesalpinia sp., warna biru dari Indigofera, warna jingga dari Bixa

orellana dan warna kuning dari Mimmosa pudica (Husodo 1999 diacu dalam

Harbelubun et al. 2005).

2.3.7 Tumbuhan penghasil pakan ternak

Menurut Rinduwati (2008), tumbuhan pakan ternak adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dibudidayakan (sehingga meningkat daya gunanya) ataupun masih hidup secara liar, yang biasa diberikan kepada ternak, baik berupa daun, batang, buah/biji, atau umbinya, seluruh atau sebagian, serta tidak menimbulkan pengaruh buruk pada ternak yang memakannya. Tumbuhan pakan ternak terdiri dari 2 golongan (famili besar), yaitu Graminae dan Leguminosa.

Jenis-jenis rumput famili Graminae yang sering digunakan sebagai pakan ternak diantaranya, rumput gajah (Pennisetum purpureum), rumput raja

(Pennisetum purputhypoides), rumput benggala (Panicum maximum), rumput

Australia (Paspalum dilatatum), rumput jaragua (Hyparrhenia rufa), rumput bede (Brachiaria decumbens), rumput para (Brachiaria mutica), rumput koronivia (Brachiaria humidicola), rumput ruzi (Brachiaria ruziziensis), rumput buffel (Cenchrus ciliaris), rumput bermuda (Cynodon dactylon), rumput “giant star” (Cynodon plectostachyus), rumput pangola (Digitaria decumbens), rumput molasses (Melinis minutiflora), rumput bahia (Paspalum

splendida), rumput rhodes (Chloris gayana). Sedangkan jenis tumbuhan famili Leguminosae yang sering digunakan sebagai pakan ternak diantaranya,

Cajanus cajan, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens, Leucaena leucocephala, Clitoria cajanifolia, Desmodium intortum, Desmodium uncinatum, Macroptilium atropurpureum, Pueraria phaseoloides, Sesbania

grandiflora, Styloshantes guyanensis, Stylosanthes humilis, Gliricidia

maculata.

2.3.8 Tumbuhan penghasil kayu bakar

Rahayu et al. (2006) menyatakan bahwa tumbuhan penghasil kayu bakar pada dasarnya semua jenis tumbuhan berkayu atau yang berbentuk pohon dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Namun demikian, pada umumnya tumbuhan atau pohon yang dimanfaatkan sebagai kayu bakar memiliki kriteria tertentu, antara lain kayunya ”kering”, awet atau tidak cepat habis dan energi panas yang dihasilkan cukup tinggi. Beberapa jenis kayu bakar utama antara lain kranji (Dialium indum), arang-arang (Diospyros sp.), kempas (Koompassia malaccensis), mempening (Lithocarpus lucidus), ridan (Nephelium sp.), sungkai (Peronema canescens), dll.

2.3.9 Tumbuhan penghasil pestisida nabati

Menurut Lestari (2009) Pada dasarnya tumbuhan-tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati adalah tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa kimia yang sifatnya sebagai attractant atau penolak bagi serangga hama maupun patogen. Beberapa persyaratan yang perlu diketahui bagi tumbuhan yang berperan sebagai pestisida nabati, diantaranya :

1. Tidak mempunyai nilai ekonomi, karena itu bagian tumbuhan yang merupakan limbah atau bagian yang tidak digunakan.

2. Tumbuhan bahan pestisida nabati harus mudah diperoleh dan terdapat dalam jumlah yang banyak atau berlimpah, tumbuh dimana-mana, serta memiliki pertumbuhan kosmopolit.

3. Tumbuhan mudah diperbanyak.

4. Tumbuhan tidak memerlukan perawatan khusus.

5. Tumbuhan dapat berfungsi mengendalikan banyak jenis organisme pengganggu tumbuhan.

6. Bagian tumbuhan merupakan limbah pertanian. 7. Bisa merupakan tumbuhan liar.

spesies tumbuhan yang sering digunakan sebagai pestisida nabati diantaranya, bawang putih, biji jarak, umbi gadung, daun mimba, lengkuas, kunyit, jahe, kencur (Meilin 2009). Selain spesies-spesies tersebut terdapat beberapa spesies tumbuhan lain yang juga biasa dimanfaatkan sebagai pestisida nabati yaitu, kapasan (Albemoschus moschatus), kemangi (Ocimum basilicum), widuri (Calotrophis gigantea), babadotan (Ageratum conyzoides), legetan (Synedrella nodiflora), tembelekan (Lantana camara) (Octavia et al. 2008).

2.3.10 Tumbuhan penghasil tali, anyaman dan kerajinan

Menurut Widjaja et al. (1989) tumbuhan anyaman yang biasa digunakan dalam kerajinan anyaman di Indonesia yaitu, bambu (Bambusa sp.), aren (Arenga pinnata), gebang (Corypha clata), kelapa (Cocos nucifera), nipa (Nypa fruticans), palas biru (Licuala valida), rotan (Daemonorops sp.), serdang

(Livistona rotundifolia), pandan (Pandanus sp.), purun (Eleocharis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

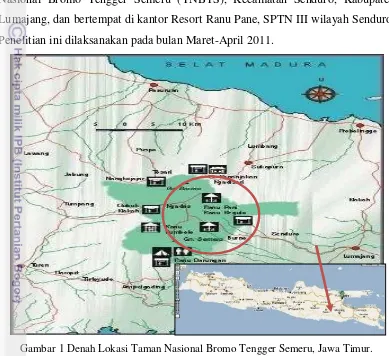

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranu Pane wilayah enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dan bertempat di kantor Resort Ranu Pane, SPTN III wilayah Senduro. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2011.

Gambar 1 Denah Lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

3.2 Objek dan Alat Penelitian

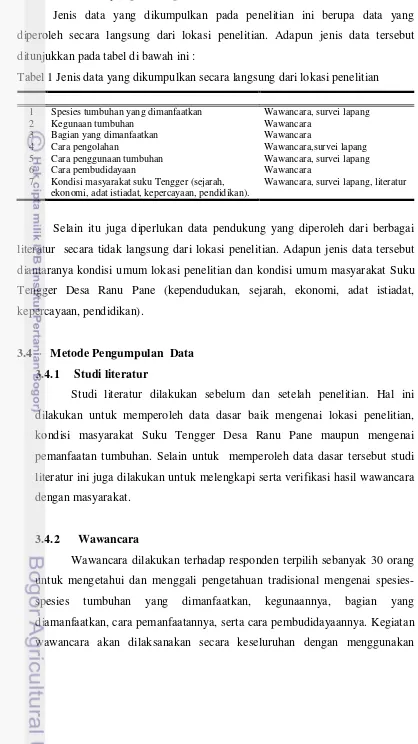

3.3 Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun jenis data tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian

No. Jenis Data Metode pengambilan Data

1 2 3 4 5 6 7

Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan Kegunaan tumbuhan

Bagian yang dimanfaatkan Cara pengolahan

Cara penggunaan tumbuhan Cara pembudidayaan

Kondisi masyarakat suku Tengger (sejarah, ekonomi, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan).

Wawancara, survei lapang Wawancara

Wawancara

Wawancara,survei lapang Wawancara, survei lapang Wawancara

Wawancara, survei lapang, literatur

Selain itu juga diperlukan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur secara tidak langsung dari lokasi penelitian. Adapun jenis data tersebut diantaranya kondisi umum lokasi penelitian dan kondisi umum masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane (kependudukan, sejarah, ekonomi, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan).

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Studi literatur

Studi literatur dilakukan sebelum dan setelah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dasar baik mengenai lokasi penelitian, kondisi masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane maupun mengenai pemanfaatan tumbuhan. Selain untuk memperoleh data dasar tersebut studi literatur ini juga dilakukan untuk melengkapi serta verifikasi hasil wawancara dengan masyarakat.

3.4.2 Wawancara

kuisioner. Responden yang dipilih berdasarkan teknik Snow Ball, yaitu dengan cara menentukan tokoh kunci (key person), sedangkan responden berikutnya berdasarkan arahan dari responden sebelumnya.

3.4.3 Survey lapangan

Survey lapangan dilakukan untuk verifikasi spesies dan untuk memperoleh sampel spesies tumbuhan yang dimanfaatkan berdasarkan hasil wawancara. Dalam kegiatan survey lapang ini dilakukan pengambilan sampel dan dokumentasi tumbuhan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane untuk dibuat herbarium guna identifikasi lebih lanjut.

3.4.4 Dokumentasi dan pembuatan herbarium

Dokumentasi spesies tumbuhan yang digunakan masyarakakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dengan melakukan pengambilan gambar/foto. Pembuatan herbarium bertujuan untuk memperoleh spesimen kering guna identifikasi dan pengembangan pengetahuan mengenai suatu spesies tumbuhan. Untuk itu pembuatan herbarium ini dilakukan hanya untuk spesies yang belum diketahui namanya. Pembuatan herbarium melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Mengambil contoh herbarium yang terdiri dari ranting lengkap dengan daunnya, serta bunga dan buah jika ada dengan menggunakan gunting daun, dipotong dengan panjang ± 40 cm.

2. Contoh herbarium yang telah diambil tersebut dimasukan ke kertas koran dengan memberikan etiket yang berukuran (3x5) cm. Etiket berisi

keterangan tentang nomor spesies, nama lokal, lokasi pengumpulan, dan nama pengumpul/kolektor.

3. Penyusunan herbarium pada sasak yang terbuat dari bambu dan disemprot dengan alkohol 70%, dan kemudian dijemur pada panas matahari.

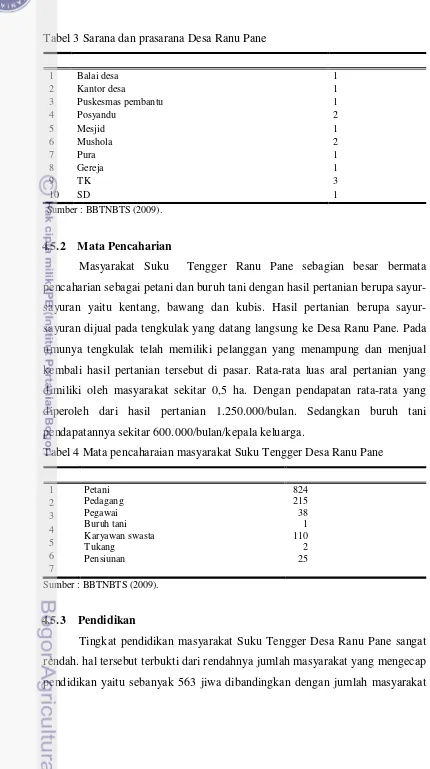

3.5 Analisis Data

3.5.1 Klasifikasi responden

Responden diklasifikasikan berdasarkan kelas umur, jenis kelamin, pendidikan dan mata pencaharian. Klasifikasi kelas umur dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu, kelas umur 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan ˃50 tahun.

3.5.2 Pengklasifikasian kelompok tumbuhan

Tabel 2 Klasifikasi kelompok tumbuhan berdasarkan kegunaanya

No Jenis Kegunaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tumbuhan penghasil pangan Tumbuhan penghasil obat

Tumbuhan penghasil pakan ternak Tumbuhan penghasil bahan bangunan Tumbuhan penghasil kayu bakar Tumbuhan hias

Tumbuhan untuk upacara adat

Sumber : Purwanto dan Waluyo (1992) diacu dalam Kartikawati (2004).

3.5.3 Persentase bagian dan habitus tumbuhan yang digunakan

Perhitungan persentase bagian yang dimanfaatkan (batang, daun, akar, buah, kulit, kayu, bunga) dilakukan pada tumbuhan yang dimanfaatkan, dan dihitung persentase tingkat habitusnya (pohon, semak, liana, perdu, efipit, herba, dsb.). Penentuan persentase tersebut adalah berikut :

Persentase bagian tertentu yang digunakan = ∑

∑ x100%

Persentase habitus tertentu yang digunakan =

∑

∑ x100%

3.5.4 Persentase tipe habitat

Persentase tipe habitat tumbuhan dihitung berdasarkan jumlah spesies yang dimanfaatkan dari berbagai tipe habitat (hutan, kebun, ladang, pekarangan, dll). Penentuan presentase tersebut sebagai berikut :

Presentase tipe habitat tertentu =∑

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak, Luas dan Batas Kawasan Resort Ranu Pane

Resort Ranu Pane termasuk ke dalam Seksi Pengelolaan TNBTS (SPTN) wilayah III Senduro yang memilki luas 5.212,050 ha. Resort Ranu Pane merupakan Resort yang terletak di Desa Ranu Pane. Desa Ranu Pane merupakan wilayah enclave TNBTS yang terletak pada ketinggian 2200 m dpl. Desa Ranu Pane diusahakan menjadi desa pada tanggal 19 Desember 2005 oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Senduro. Desa Ranu Pane memilki luas 300 ha yang terbagi menjadi dua dukuh yaitu, Mbedog asu dan Besaran. Batas utara Resort Ranu Pane adalah Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Tengger Laut Pasir, sebelah selatan berbatasan dengan RPTN Darungan, sebelah selatan berbatasan dengan RPTN Patok Picis, RPTN Kunci, RPTN Taman Satriyan dan sebelah timur berbatasan dengan RPTN Seroja, RPTN Candipuro (BBTNBTS 2010).

4.2 Aksesibilitas

Resort Ranu Pane SPTN III Wilayah Senduro dapat dicapai melalui dua jalur yaitu dari arah Lumajang melalui Senduro (±50 Km) dan dari arah Tumpang - Malang (±53 Km). Perjalan dari kedua arah tersebut melalui jalan aspal yang dapat dilalui dengan menggunakan mobil atau motor. Perjalan dari arah Tumpang-Malang dapat ditempuh dalam waktu 1-1,5 jam perjalan dengan menggunakan mobil dengan kondisi jalan aspal-berbatu dan hanya dapat dilalui oleh satu mobil serta terdapat jurang di bagian kiri atau kanan jalan.

4.3 Kondisi Fisik

4.3.1 Iklim

Pada bulan Januari-Februari angin bertiup kencang disertai dengan hujan yang terus menerus. Kombinasi hujan dan tiupan angin ini merupakan salah satu penyebab erosi (BBTNBTS 2010).

4.3.2 Tanah dan Hidrologi

Materi tanah yang membentuk daerah Ranu Pane merupakan akumulasi dari tumpukan lava atau lahar Gunung Semeru yang memadat ribuan tahun lalu dan telah mengalami pelapukan karena faktor air dan radiasi matahari. Jenis tanah daerah ini termasuk jenis regosol dan latosol dengan kelas tanah 5, artinya bahwa tanah di daerah ini sangat peka terhadap erosi (BBTNBTS 2010).

Kawasan Ranu Pane memiliki kondisi hidrologi yang pada umumnya sama dengan daerah vulkanik lainnya. Daerah Ranu Pane memperolah air tanah dari air hujan yang merembes melalui sebaran batu gunung, bergerak masuk ke dalam lapisan batuan di bawah batu lempung yang kedap air. Untuk keperluan sehari-hari masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane diperoleh dari bukit, yaitu dari sumber air Amprong dekat Gunung Ayek-ayek yang berjarak kurang lebih 4-5 Km dari Ranu Pane. Sumber air lainnya adalah dari Ranu Regulo yang mempunyai mata air sendiri, berbeda dengan Ranu Pani yang tidak memiliki mata air sendiri, karena Ranu Pane merupakan danau tadah hujan (BBTNBTS 2010).

4.3.3 Topografi

Semeru. Hal ini dikarenakan kondisi vegetasi yang mulai rapat dan bervariasi jenisnya. Lereng pada elevasi 1.000 m dpl semakin landai dan mulai dijumpai permukaan yang padat hingga ke bawah serta terdapat daerah persawahan yang sangat subur (BBTNBTS 2010).

4.4 Kondisi Biologi

4.4.1 Flora

Formasi hutan Resort Ranu Pane dan sekitarnya termasuk ke dalam zona montana (1.500-2.000 m dpl). Pada zona ini sebagian besar merupakan hutan sekunder yang keanekaragaman jenisnya sudah mulai berkuarng. Jenis dominan di zona montana ini merupakan tumbuhan pioner yang tidak dapat hidup di bawah tajuk yang tertutup. Pada umunya jenis vegetasi yang banyak dijumpai adalah cemara gunung (Casuarina junghuhniana), kemlandingan gunung (Albizia lophanta), akasia gunung (Accacia decurens), mentigi gunung (Vaccinium varingifolium). Jenis tanaman hias seperti edelweis (Anapahalis

longifolia), tembelekan (Lantana camara), dan anggrek dataran (BBTNBTS

2010).

Tanaman obat yang terdapat di Resort Ranu Pane diantaranya pulosari

(Alyxia reinwardtii), purwoceng (Pimpinella pruatjan), adas (Foeniculum

vulgare), serta tumbuhan bawah seperti alang-alang (Imperata cylindrica), dll.

Penyebaran vegetasi pada daerah savana (padang rumput yang tersebar di Blok Klosot, Blok Oro-oro Ombo, dan Blok Jambangan (BBTNBTS 2010).

Resort Ranu Pane juga memilki hutan hujan pegunungan atas yang terdiri dari beberapa jenis vegetasi diantaranya, jamuju (Podocarpus

imbricatus), cemara gunung (Casuarina junghuhniana), akasia gunung

(Accacia decurens), mentigi gunung (Vaccinium varingaefolium), pasang

sedangkan jenis tumbuhan air yang terdapat di sekitar danau diantaranya, semanggi (Hydrocotyle sibthorpiodes) dan ganggang (Pteridophyta sp.)

(BBTNBTS 2010).

4.4.2 Fauna

Jenis satwa yang dapat ditemukan di Resort Ranu Pane diantaranya adalah satwa jenis mamalia yang terdiri dari kijang (Muntiacus muntjak), babi hutan (Sus sp.), macan tutul (Panthera pardus), lutung jawa (Tratchypithecus

auratus). Sedangkan jenis burung yang banyak ditemukan di Resort Ranu Pane

diantaranya, ayam hutan (Gallus gallus), belibis gunung (Anas superciliosa), dederuk jawa (Streptopelia bitorquata), tekukur (Streptopelia chinensis), kepodang (Oriolus sp.), jalak suren (Sturnus sp.), burung cabe gunung

(Dicaeum sanguinolentum), burung kacamata jawa (Zosterops flaus), burung

kacamata gunung (Zopterops montanus), branjangan (Mirafra javanica), cendet (Lanius schach) dan kipasan bukit (Rhipidura euryura) (BBTNBTS 2010)

Wilayah penyebaran satwa pada umunya ditemukan pada daerah hutan di Resort Ranu Pane. Belibis gunung (Anas superciliosa) dapat dijumpai di sekitar Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo. Sedangkan lutung jawa

(Tratchypithecus auratus) biasa dijumpai di Blok Bantengan, dan jenis burung

yang umum dijumpai di Ranu Pane seperti tekukur (Streptopelia chinensis). Jenis reptil yang dapat ditemukan di Resort Ranu Pane adalah ular tanah yang dapat dijumpai di Blok Watu tulis, kantor resort dan ladang penduduk (BBTNBTS 2010).

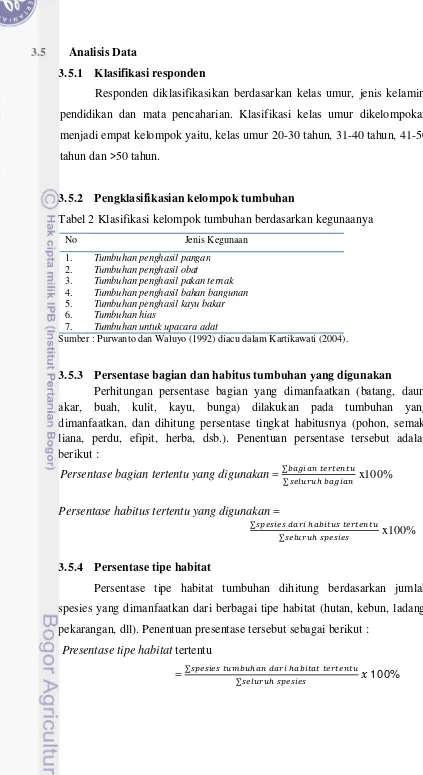

4.5 Kondisi masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pani

4.5.1 Kondisi Desa Ranu Pani

Tabel 3 Sarana dan prasarana Desa Ranu Pane

No. Sarana dan Prasarana Desa Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Balai desa Kantor desa Puskesmas pembantu Posyandu Mesjid Mushola Pura Gereja TK SD 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 Sumber : BBTNBTS (2009).

4.5.2 Mata Pencaharian

Masyarakat Suku Tengger Ranu Pane sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan hasil pertanian berupa sayuran yaitu kentang, bawang dan kubis. Hasil pertanian berupa sayur-sayuran dijual pada tengkulak yang datang langsung ke Desa Ranu Pane. Pada umunya tengkulak telah memiliki pelanggan yang menampung dan menjual kembali hasil pertanian tersebut di pasar. Rata-rata luas aral pertanian yang dimiliki oleh masyarakat sekitar 0,5 ha. Dengan pendapatan rata-rata yang diperoleh dari hasil pertanian 1.250.000/bulan. Sedangkan buruh tani pendapatannya sekitar 600.000/bulan/kepala keluarga.

Tabel 4 Mata pencaharaian masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane

No. Jenis Pekerjaan Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 Petani Pedagang Pegawai Buruh tani Karyawan swasta Tukang Pensiunan 824 215 38 1 110 2 25

Sumber : BBTNBTS (2009).

4.5.3 Pendidikan

Suku Tengger Desa Ranu Pane yang tidak bersekolah yang mencapai 824 jiwa. Pada umunya masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut disebabkan jauhnya akses untuk mencapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta jarangnya kendaraan umum untuk mencapai sekolah tersebut.

Tabel 5 Tingkat pendidikan masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1 2 3 4 5

Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Tinggi

Tidak sekolah

546 11 2 4 824

Sumber : BB TNBTS 2009.

4.5.4 Agama dan kebudayaan

Desa Ranu Pane dihuni oleh 375 kepala keluarga, dimana 959 jiwa yang menganut Agama Islam, 342 menganut Agama Hindu, dan 69 jiwa menganut agama Kristen. Hukum adat yang dimiliki adalah peraturan desa No. 4 tahun 2004 yang mewajibkan setiap warga Desa Ranu Pane yang hendak menikah diwajibkan menanam pohon sebanyak 5 pohon, sedangkan bagi yang hendak bercerai diwajibkan menanam pohon sebanyak 10 pohon. Kegiatan penanaman pohon guna memenuhi peraturan tersebut dilakukan pada lokasi hutan TNBTS, di sekitar Desa Ranu Pane. Adapun upacara adat yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat Suku Tengger Ranu Pane diantaranya :

1. Upacara adat Kasodo

syukur kepada Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat dan kasih sayang kepada umat manusia (Pairah 2010).

2. Upacara adat Karo

Upacara adat Karo merupakan upacara adat yang bertujuan untuk kembali kepada kesucian , disebut juga satya yoga. Hari raya Karo merupakan hari raya terbesar bagi masyarakat Suku Tengger setelah Kasado. Pada hari Karo masayarakat Suku Tengger memperingati Sang Hyang Widhi Wasa yang telah menciptakan dua jenis makhluk manusia (Karo), laki-laki dan perempuan sebagai leluhurnya (Roro Anteng dan Jaka Seger). Hari raya Karo berlangsung selama 12 hari ditambah 2 hari untuk pembukaan dan penutupan yang dilaksanakan secara serentak (Pairah 2010).

3. Upacara adat Unan-unan

Upacara ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Unan-unan berasal dari istilah tuna alias rugi, ini berhubungan dengan perhitungan hari masyarakat Suku Tengger. Ada hari-hari yang harus digabungkan sehingga dianggap rugi. Unan-unan juga digunakan sebagai sarana mengusir makhluk halus sekaligus untuk menyelamatkan desa dari malapetaka (Pairah 2010).

4. Upacara Pujan atau Barian

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

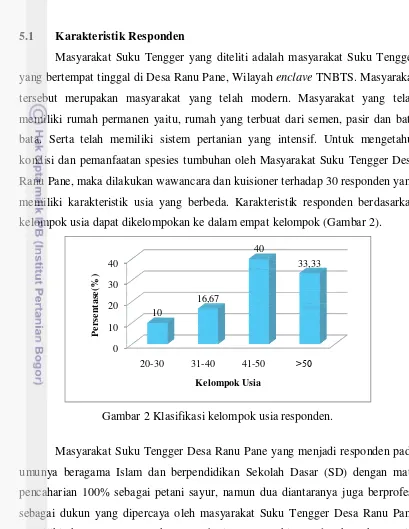

[image:35.595.94.503.125.654.2]Masyarakat Suku Tengger yang diteliti adalah masyarakat Suku Tengger yang bertempat tinggal di Desa Ranu Pane, Wilayah enclave TNBTS. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang telah modern. Masyarakat yang telah memiliki rumah permanen yaitu, rumah yang terbuat dari semen, pasir dan batu bata. Serta telah memiliki sistem pertanian yang intensif. Untuk mengetahui kondisi dan pemanfaatan spesies tumbuhan oleh Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane, maka dilakukan wawancara dan kuisioner terhadap 30 responden yang memiliki karakteristik usia yang berbeda. Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok (Gambar 2).

Gambar 2 Klasifikasi kelompok usia responden.

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane yang menjadi responden pada umunya beragama Islam dan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan mata pencaharian 100% sebagai petani sayur, namun dua diantaranya juga berprofesi sebagai dukun yang dipercaya oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit. Sedangkan komposisi responden berdasakan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.

0 10 20 30 40

20-30 31-40 41-50 ˃50

10

16,67

40

33,33

P

e

r

se

n

tas

e

(%

)

Gambar 3 Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan Gambar 3, lebih banyaknya responden berjenis kelamin laki (55,56 %) dibandingkan responden perempuan (44,44%). dikarenakan laki-laki dari masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane paling sering pergi kehutan untuk mengambil spesies tumbuhan yang biasa dimanfaatkan.

Masyarakat Suku Tengger memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi, gotong-royong, kekeluargaan dan ramah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pairah (2010) yaitu bahwa pada umunya masyarakat Suku Tengger memilki sikap tenggang rasa antar umat beragama yang tinggi, sikap gotong royong, kekeluargaan dan ramah. Sikap tersebut pun ditunjukan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

Tingginya tenggang rasa diantara masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane, ditunjukkan melalui toleransi dalam masyarakat dengan agama yang beragama. Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane terdiri dari masyarakat yang beragama Islam, Hindu dan Kristen. Namun keragaman dalam beragama di Desa Ranu Pane tidak menjadi masalah. Hal itu terbukti dari keikutsertaan masyarakat agama lain dalam suatu perayaan hari-hari besar suatu agama. Contohnya pada perayaan upacara adat Kasodo yang merupakan upacara adat bagi umat hindu. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya umat Hindu yang melaksanakan, namun umat agama lain baik Islam maupun Kristen turut serta dalam perayaan upacara adat tersebut.

Sikap gotong royong dan kekeluargaan tercermin dari kegiatan masyarakat dalam memperbaiki atau membersihakan sarana dan prasarana Desa Ranu Pane, serta sikap saling membantu ketika ada salah satu keluarga yang

55,56% 44,44%

menggelar suatu pesta pernikahan atau pesta khitanan. Sedangkan keramahan masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane tercermin dari cara mereka dalam menyambut tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Kebiasaan mereka adalah mempersilahkan tamunya ke dapur untuk menghangatkan diri dari udara dingin sambil mengobrol dengan para anggota keluarga dan menikmati kopi atau teh hangat di depan perapian.

5.2 Pemanfaatan Keanekaragaman Tumbuhan

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane hidupnya tergantung pada alam sekitar. Sebagian besar masyarakat memperoleh tumbuhan yang mereka butuhkan adalah dari hutan, pekarangan dan ladang. Spesies tumbuhan yang biasa diambil oleh masayarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dari hutan biasanya merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat dan kayu bakar, sedangkan untuk pangan sendiri lebih banyak sengaja dibudidayakan di ladang. Pengambilan berbagai spesies tumbuhan dari hutan telah dilarang oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), terutama pengambilan kayu bakar. Kebutuhan masyarakat akan kayu bakar yang cukup tinggi dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian hutan TNBTS, khususnya Resort Ranu Pane.

Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian mengenai etnobotani di beberapa masyarakat/suku di Indonesia. Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane tidak terlalu banyak. Spesies tumbuhan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sebanyak 77 spesies yang termasuk dalam 38 famili. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, luas lokasi penelitian, status kawasan dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat yang telah mengalami penurunan, serta minimnya kegiatan budidaya oleh masyarakat setempat.

ha. Kedua penelitian ini dilakukan pada lokasi yang lebih luas dibandingkan dengan Desa Ranu Pane yaitu 300 ha.

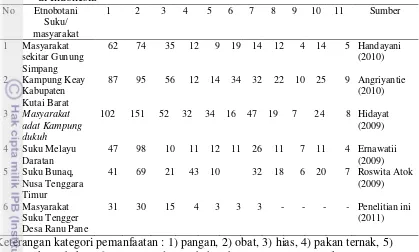

Tabel 6 Beberapa penelitian mengenai etnobotani pada beberapa suku/masyarakat di Indonesia

No Etnobotani

Suku/ masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sumber

1 Masyarakat

sekitar Gunung Simpang

62 74 35 12 9 19 14 12 4 14 5 Handayani

(2010)

2 Kampung Keay

Kabupaten Kutai Barat

87 95 56 12 14 34 32 22 10 25 9 Angriyantie

(2010)

3 Masyarakat adat Kampung dukuh

102 151 52 32 34 16 47 19 7 24 8 Hidayat

(2009)

4 Suku Melayu

Daratan

47 98 10 11 12 11 26 11 7 11 4 Ernawatii

(2009)

5 Suku Bunaq,

Nusa Tenggara Timur

41 69 21 43 10 32 18 6 20 7 Roswita Atok

(2009)

6 Masyarakat

Suku Tengger Desa Ranu Pane

31 30 15 4 3 3 3 - - - - Penelitian ini

(2011)

Keterangan kategori pemanfaatan : 1) pangan, 2) obat, 3) hias, 4) pakan ternak, 5) kayu bakar, 6) upacara adat, 7) bahan bangunan, 8) aromatik, 9) warna, 10) kerajinan, 11) pestisida.

Tingginya pemanfaatan tumbuhan oleh suatu masyarakat/suku juga dipengaruhi oleh tersedianya keanekaragaman spesies tumbuhan yang tinggi di lokasi tersebut. Keanekaragaman spesies tumbuhan dapat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, maka semakin rendah keanekaragaman spseies tumbuhan pada lokasi tersebut (Primack et al.1998). Desa Ranu Pane terletak pada ketinggian 2200 m dpl. Oleh karena itu keanekaragaman spesies tumbuhan di sekitar Desa Ranu Pane pun rendah dan pada umumnya di dominasi oleh spesies tumbuhan dengan famili Asteraceae.

Menurunnya pengetahuan tradisional masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan di Desa Ranu Pane disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Perubahan tersebut diduga disebabkan karena pengaruh yang dibawa oleh pengunjung/wisatawan yang berkunjung ke Resort Ranu Pane. Pada umumnya pemanfaatan spesies tumbuhan terbatas pada pemanfaatan yang sederhana seperti, pangan, obat, hias, pakan ternak, upacara adat, dan bahan bangunan. Berbeda dengan pemanfaatan tumbuhan untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti, kerajinan, pestisida, pewarna, aroma, dll, masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane lebih memilih untuk membelinya di pasar karena dianggap lebih praktis.

Pada beberapa penelitian etnobotani di beberapa daerah di Indonesia, menunjukan hasil yang sama yaitu pemanfaatan tumbuhan untuk obat lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan lainnya (Handayani 2010; Angriyantie 2010; Ernawati 2009; Hidayat 2009; Atok 2009). Sedangkan pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane lebih banyak adalah pemanfaatan tumbuhan untuk pangan. Hal tersebut dikarenakan spesies tumbuhan yang biasa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tidak hanya diperoleh dari hutan, tetapi juga diperoleh dari hasil kegiatan budidaya, yaitu berupa tanaman sayur-sayuran.

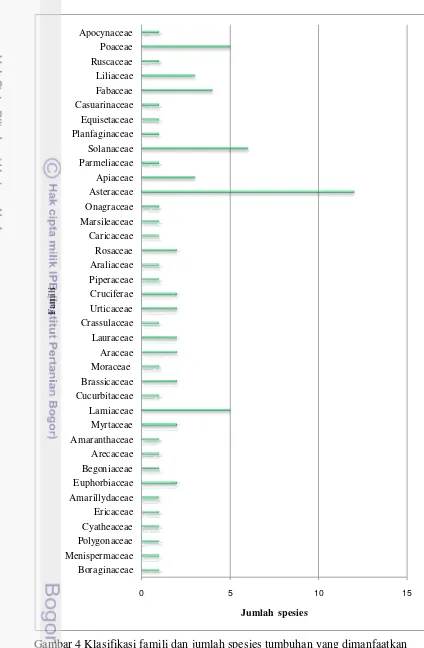

5.3 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Tingkat Famili

Gambar 4 Klasifikasi famili dan jumlah spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

0 5 10 15

Boraginaceae Menispermaceae Polygonaceae Cyatheaceae Ericaceae Amarillydaceae Euphorbiaceae Begoniaceae Arecaceae Amaranthaceae Myrtaceae Lamiaceae Cucurbitaceae Brassicaceae Moraceae Araceae Lauraceae Crassulaceae Urticaceae Cruciferae Piperaceae Araliaceae Rosaceae Caricaceae Marsileaceae Onagraceae Asteraceae Apiaceae Parmeliaceae Solanaceae Planfaginaceae Equisetaceae Casuarinaceae Fabaceae Liliaceae Ruscaceae Poaceae Apocynaceae

Jumlah spesies

F

am

il

Famili Asteraceae merupakan famili yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane yaitu sebanyak 12 spesies. Berbagai spesies dari famili Asteraceae memiliki banyak manfaat diantaranya, pangan, obat, hias dan upacara adat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pudjowati (2006) bahwa spesies tumbuhan dari famili Asteraceae merupakan salah satu tumbuhan lansekap yang bernilai estetik dan secara fungsional memiliki manfaat (khasiat) sebagai obat.

Selain memiliki berbagai kegunaan, spesies tumbuhan dari famili Asteraceae juga dapat disebabkan karena, famili Asteraceae merupakan salah satu famili tumbuhan yang mudah ditemukan disekitar Desa Ranu Pane. Keberadaan spesies tumbuhan dari famili Asteraceae yang dapat ditemukan diberbagai lokasi seperti, ladang, hutan dan pekarangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pudjowati (2006) bahwa famili Asteraceae merupakan spesies tumbuan yang mudah untuk dipelihara dan tersebar diberbagai daerah, serta tumbuh liar di halaman, kebun dan di tepi jalan.

5.4 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Habitus

Berdasarkan habitusnya, spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane, dapat dikelompokkan kedalam 7 habitus yaitu, herba, pohon, perdu, semak, efipit, liana, palem. Persentase pemanfaatan tumbuhan berdasarkan habitus tersebut ditunjukan oleh Gambar 5.

Gambar 5 Persentase habitus tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

63,64

15,58

9,09

2,6 6,49 1,3 1,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Herba Pohon Perdu Semak Liana Efipit Palem

P

e

r

se

n

tas

e

(%

)

Spesies yang dimanfaatkan sebagian besar merupakan spesies tumbuhan berhabitus herba, yaitu sebesar 63,64%. Hal tersebut dikarenakan spesies tumbuhan berhabitus herba merupakan spesies tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane. Spesies tumbuhan berhabitus herba tersebut pada umumnya merupakan spesies yang dimanfaatkan untuk obat, pangan dan hias. Tingginya pemanfaatan spesies tumbuhan berhabitus herba dikarenakan tumbuhan berhabitus herba lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan tumbuhan berhabitus lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Handayani (2010), bahwa tumbuhan yang berhabitus herba lebih mudah dalam pengambilannya dan lebih cepat tumbuh. Sehingga kecil kemungkinan bahwa tubuhan berhabitus herba punah.

5.5 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Bagian yang Digunakan

Salah satu bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane adalah daun (44,87%) diikuti oleh buah (14,29%) dan bunga (11,69%). Persentase besarnya penggunaan bagian tumbuhan tersebut ditunjukan oleh Gambar 6.

Gambar 6 Persentase bagian tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

Pemanfaatan bagian tumbuhan berupa daun lebih banyak dilakukan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, karena daun merupakan bagian tumbuhan yang mudah untuk diambil dan diolah dibandingkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Pada umunya spesies tumbuhan memiliki daun yang tidak tergantung pada musim serta jumlah ketersedian daun pada suatu

14,29 3,9

45,45

5,19 3,9 9,09 11,69 3,9 7,79 6,49

0 10 20 30 40 50

P

e

r

se

n

tas

e

(%

)

spesies tumbuhan lebih besar dibandingkan bagian tumbuhan lainnya seperti akar, batang, bunga, kulit, buah, kayu, biji dan getah. Selain itu juga pemanfaatan tumbuhan melalui daun dapat tetap menjaga kelestarian tumbuhan tersebut, karena tumbuhan tersebut dapat tetap tumbuh. Karena pemanfaatan bagian lain dari tumbuhan kebanyakan harus melukai bahkan menebang tumbuhan tersebut, dengan kata lain pemanfaatan tumbuhan berupa daun dapat berperan dalam usaha konservasi flora.

Selain daun, bagian tumbuhan yang juga banyak digunakan adalah buah (14,29%). Pemanfaatan buah juga banyak dimanfaatkan karena pada umumnya buah tidak memerlukan proses pengolahan atau bisa langsung dikonsumsi (Mahendra 2005). Sehingga dianggap lebih praktis dibandingkan dengan bagian tumbuhan lainnya.

5.6 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Tipe Habitat

Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane pada umumnya berasal dari hutan, ladang dan pekarangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Persentase tipe habitat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pani.

Gambar 7 menunjukan bahwa sebagian besar (63,64%) tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane berasal dari hutan. Tingginya pemanfaatan spesies tumbuhan yang berasal dari hutan dapat dikarenakan hutan merupakan tempat yang banyak menyediakan berbagai kebutuhan manusia diantaranya, menyediakan pangan, obat-obatan dan bahan bakar (CIFOR 2007).

63,64 15,58 38,46 0 10 20 30 40 50 60 70

Hutan Ladang Pekarangan

Spesies tumbuhan yang biasa diambil dari hutan merupakan spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat dan kayu bakar. Selain itu juga, karena masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane tidak banyak melakukan budidaya terhadap tumbuhan yang biasa mereka manfaatkan. Tumbuhan yang umum dibudidayakan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane adalah tanaman ladang seperti sayur-sayuran. Sehingga selain tingginya pemanfaatan tumbuhan dari hutan, pemanfaatan tumbuhan juga banyak yang berasal dari ladang.

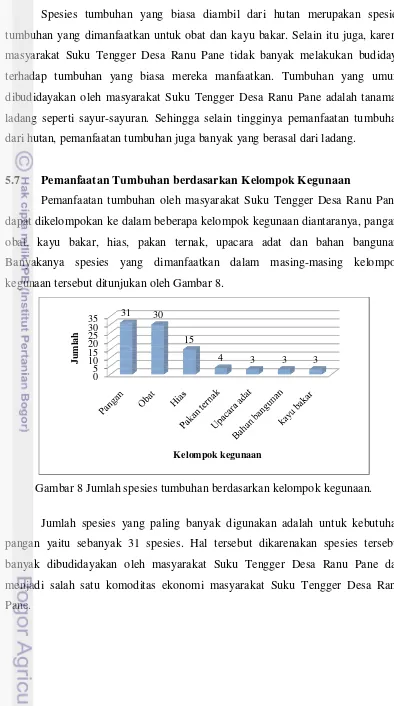

5.7 Pemanfaatan Tumbuhan berdasarkan Kelompok Kegunaan

[image:44.595.108.502.78.784.2]Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane, dapat dikelompokan ke dalam beberapa kelompok kegunaan diantaranya, pangan, obat, kayu bakar, hias, pakan ternak, upacara adat dan bahan bangunan. Banyakanya spesies yang dimanfaatkan dalam masing-masing kelompok kegunaan tersebut ditunjukan oleh Gambar 8.

Gambar 8 Jumlah spesies tumbuhan berdasarkan kelompok kegunaan.

Jumlah spesies yang paling banyak digunakan adalah untuk kebutuhan pangan yaitu sebanyak 31 spesies. Hal tersebut dikarenakan spesies tersebut banyak dibudidayakan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane dan menjadi salah satu komoditas ekonomi masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane.

0 5 10 15 20 25 30

35 31 30

15

4 3 3 3

Ju

m

lah

5.7.1 Tumbuhan pangan

Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pangan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sebanyak 31 spesies yang terdiri dari 18 famili. Spesies tumbuhan yang sering dimanafaatkan sebagai pangan oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane umumnya berupa sayur-sayuran baik hasil budidaya maupun spesies tumbuhan yang berasal dari hutan atau pekarangan. Adapun spesies tanaman sayuran yang dibudidayakan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Beberapa Spesies tumbuhan pangan yang dibudidayakan

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Bagian yang Digunakan

1 Kubis Brassica oleracea Daun

2 Kentang Solanum tuberosum Umbi

3 Bawang merah Allium cepa Umbi dan daun

5 Bawang putih Allium sativum Umbi

6 Ketumbar Coriandrum sativum Biji

7 Labu siam Sechium edule Buah

8 Jagung Zea mays Buah

(a) (b) (c)

Gambar 9 Spesies tumbuhan pangan yang banyak dibudidayakan : (a) kubis (Brassica oleracea), (b) bawang merah (Allium cepa), (c) kentang (Solanum tuberosum).

Selain memanfaatkan sayur-sayuran yang sengaja dibudidayakan untuk dikonsumsi masyarakat juga biasa memanfaatkan beberapa spesies tumbuhan yang berasal dari hutan atau pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Beberapa spesies tumbuhan yang biasa dimanfaatkan sebagai pangan dan berasal dari hutan atau pekarangan tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8 Spesies tumbuhan pangan yang berasal dari hutan/pekarangan

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Bagian yang Digunakan

1 Tiwu Sonchus malaianus Daun

2 Semanggi Hydrocotyle sibthorpiodes Daun

3 Permenan Mentha sp. Daun

4 Ranti Physalis nigrum Daun, buah

5 Loba Nasturtium sp. Buah/biji

Kebiasaan masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane mengkonsumsi sayur-sayuran sehari-hari dapat berefek positif pada kesehatan masyarakat hal tersebut karena menurut Suwahyono (2011) sayur-sayuran mengindikasikan adanya semacam senyawa yang mempunyai sifat menstimulasi tubuh memproduksi senyawa, yang diistilahkan dengan TNF (Tumor Necrosis Factor). TNF adalah senyawa aktif dalam tubuh yang dapat berfungsi untuk meluruhkan sel-sel tumor. Selain itu juga sayuran mempunyai kemampuan menstimulasi daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh yang diistilahkan dengan immunopotentiator. Salah satu jenis sayuran tersebut adalahkubis dan bayam, dimana kedua spesies tersebut mempunyai aktivitas stimulan yang kuat sepadan dengan interferon dan OK-432 serum. Hal tersebut terbukti dari 7 dari 10 responden yang berusia di atas 50 tahun masih memiliki fisik yang bugar dan masih dapat bekerja di ladang.

Gambar 10 Jamur kuping (Auricularia auricula).

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane biasanya memperoleh jamur kuping (Auricularia auricula) pada pohon-pohon yang telah mati atau tumbang di hutan. Pengambilan jamur kuping (Auricularia auricula) dari hutan dilakukan sengaja ataupun ketika mencari kayu bakar. Pemanfaatan jamur kuping oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sebagai pangan juga karena masyarakat mempercayai kandungan dari jamur kuping yang memiliki khasiat tersendiri bagi tubuh. Menurut Crisan et al. (1978) dalam Susilawati et al. (2010), rata-rata kandungan protein dari jamur kuping (%berat kering) sebesar 49%. Bahkan menurut Susilawati et al. (2010) jamur kuping selain memilki senyawa penting bagi tubuh juga dapat memerankan peranan penting dalam pengobatan masyarakat. Adapun khasiat dari jamur kuping tersebut diantaranya, menormalkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol darah, (Chang et al. 1978) dalam Susilawati et al. (2010).

Jamur kuping (Auricularia auricula) merupakan salah satu jamur yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasaran. Oleh karena itu selain untuk konsumsi rumah tangga, jamur kuping yang diperoleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pani dari hutan, sebagian juga biasanya dijual.

5.7.2 Tumbuhan obat

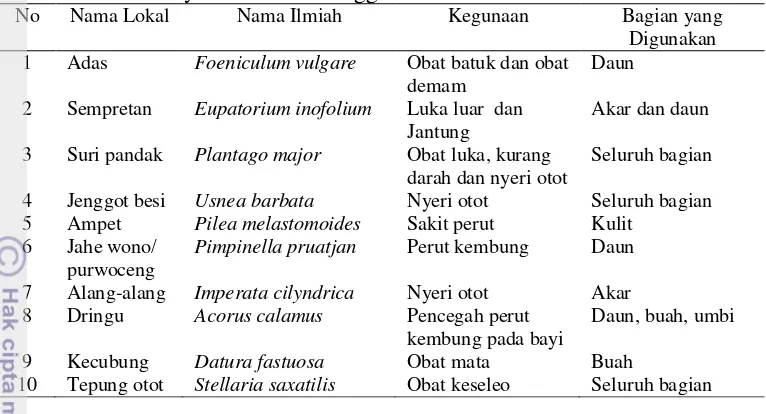

Tabel 9 Beberapa spesies tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane

No Nama Lokal Nama Ilmiah Kegunaan Bagian yang

Digunakan

1 Adas Foeniculum vulgare Obat batuk dan obat

demam

Daun

2 Sempretan Eupatorium inofolium Luka luar dan

Jantung

Akar dan daun

3 Suri pandak Plantago major Obat luka, kurang

darah dan nyeri otot

Seluruh bagian

4 Jenggot besi Usnea barbata Nyeri otot Seluruh bagian

5 Ampet Pilea melastomoides Sakit perut Kulit

6 Jahe wono/

purwoceng

Pimpinella pruatjan Perut kembung Daun

7 Alang-alang Imperata cilyndrica Nyeri otot Akar

8 Dringu Acorus calamus Pencegah perut

kembung pada bayi

Daun, buah, umbi

9 Kecubung Datura fastuosa Obat mata Buah

10 Tepung otot Stellaria saxatilis Obat keseleo Seluruh bagian

Spesies tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai obat biasanya digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti, pegal linu/nyeri otot dan perut kembung. Perut kembung merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sehari-hari. kebiasaan masyarakat Suku tengger Desa Ranu Pani, yaitu makan atau merokok sambil mengobrol, sehingga masyarakat banyak menelan udara.

Spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat pada umunya diolah dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara merebusnya dalam air. Pemanfaatan tumbuhan untuk obat tidak hanya terbatas pada bagian tumbuhan yang masih segar, beberapa masyarakat juga menyimpanya dalam bentuk kering/simplisia maupun ramuan yang siap digunakan. Salah satu ramuan yang sering disimpan oleh masyarakat adalah sempretan (Eupatorium inofolium)

yang berkhasiat untuk mengobati luka luar pada kulit. Cara pengolahan dari sempretan (Eupatorium inofolium) tergolong mudah yaitu hanya perlu melumat daun segarnya dan menambahkan air, kemudian diambil airnya.

[image:48.595.128.511.111.318.2]

(a) (b) (c)

Gambar 11 Spesies tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat : (a) suri pandak (Plantago major), (b) ampet (Pilea melastomoides.), (c) jenggot besi (Usnea barbata).

Berdasarkan Gambar 10, ketiga spesies tumbuhan tersebut merupakan spesies tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh liar di pekarangan ataupun hutan. suri pandak (Plantago major) dan jenggot besi (Usnea barbata) biasa dimanfaatkan untuk mengobati nyeri otot, sedangkan ampet (Pilea

melastomoides.) biasa dimanfaatkan untuk mengobati sakit perut. Bagian yang

dimanfaatkan dari ampet (Pilea melastomoides.) adalah kulit kayunya. Sedangkan suri pandak (Plantago major) bagian yang digunakan adalah daunnya. Ketiga spesies tumbuhan tersebut cukup diolah dengan cara direbus dan diminum airnya guna mengobati penyakit tersebut.

Pemanfaatan jenggot besi (Usnea barbata) kini telah dilarang oleh pihak TNBTS, karena tempat tumbuh dari jenggot besi (Usnea barbata) sendiri yang menempel pada pohon inang, biasanya yang menjadi pohon inang dari jenggot besi (Usnea barbata) adalah pohon Acacia decurens. Sehingga untuk mengambilnya perlu memotong cabang dan bahkan menebang pohon inangnya.

juga disertai dengan jampi-jampi sebagai sarana memohon kesembuhan bagi orang yang sakit.

Salah satu spesies tumbuhan obat yang berkhasiat dan bernilai ekonomi tinggi adalah purwoceng (Pimpinella pruatjan) atau spesies yang biasa masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sebut dengan jahe wono. habitat dari purwoceng yang tumbuh pada ketinggian 2000-3000 m dpl (Darwati et al.

2006). Ketinggian tempat tumbuh purwoceng (Pimpinella pruatjan) tersebut memungkinkan purwoceng (Pimpinella pruatjan) dapat tumbuh dengan baik di kawasan Resort Ranu Pane yang terletak pada ketinggian 2200 m dpl.

Pemanfaatan purwoceng (Pimpinella pruatjan) oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ranu Pane sendiri umunya untuk mengobati penyakit ringan seperti perut kembung. Adapun Cara penggunaan purwoceng (Pimpinella

pruatjan) tersebut adalah dengan melumatkan akarnya kemudian dibalurkan

pada perut.

Masyarakat Su