PENGUATAN EKONOMI PETANI LAHAN KERING

MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum

Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

J A I L A N I

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian tugas akhir ini.

Bogor, 22 Februari 2008

JAILANI. Strategy and Programs for the Strengthening Economy of Dry Land Farmers through Participative Approach, a Case Study in Gampong Lampisang Dayah, Seulimeum subdistrict, Aceh Besar Regency, Nanggroe Aceh Darussalam Province. Under the Guidance of Yusman Syaukat as the chairman and Sarwititi S. Agung as the member.

Out of 120 heads of family in Gampong Lampisang Dayah, 60 of them are dry land farmers with farming and herding activities. Farming system conducted in unirrigated agricultural fields depends very much on the rainy season and still uses the subsistent pattern. The main problem the dry land farmers facing is their inability to improve their welfare due to the limited knowledge on managing dry land. The aim of this study is to estimate the level of farmers’ welfare based on per capita income and to evaluate the success of the activities in utilizing the dry land.

Dry land farmers in Gampong Lampisang Dayah have the potential to develop farming because the dry land covers an area of 524 hectares, the availability of technical assistance, and the high demand for agricultural products. The productive aged people in this village are about 70.12 percent, while the productive heads of family are around 94.12 percent. The weakness is that social relationship pattern among dry land farmers is still limited to horizontal cooperation, and the network with other institutions has not been established.

The activities of dry land farmers are planting the second crop on unirrigated land and raising old plants in the garden, and there are 4 family heads herding buffaloes and cows on 135 hectares of grassy land. The ownership of dry land is averagely 0.6 hectares with an average monthly income of Rp1,083,581, and monthly outcome of Rp Rp691,318. The analysis result of the welfare level of dry land farmers by referring to the figures of per capita income of poverty line in Aceh Besar Regency showed that 47.06 percent of family heads were categorized as poor with the indicator being unable to meet their basic needs.

Efforts to improve the welfare of dry land farmers can be carried out with a number of problem solving strategies through SWOT analysis. By utilizing the strength of farmer community and the opportunity in their environment, it is expected they can minimize their weaknesses and prevent the possible threats. Strategy analysis was successful in designing 20 programs for the empowerment of dry land farmers. The recommendation is that it is necessary for the government of Aceh Besar regency, local businessmen and dry land farmers to involve themselves in the activities of empowerment.

Keywords: Strengthening the Economy of Farmers, Dry Land, Participative Approach

JAILANI, Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Komisi Pembimbing adalah Yusman Syaukat sebagai ketua dan Sarwititi S. Agung sebagai anggota.

Dengan bergulirnya Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) dan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provonsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka semakin luas kewenangan dalam pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kembali menata sistem pemerintahan daerah dalam Provinsi NAD sampai pada tingkat paling bawah yakni pedesaan. Untuk menjalankan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up), pemerintah daerah merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, di antaranya penjaringan aspirasi masyarakat melalui jalur musrenbangdes dan musrenbang.

Dari 120 kepala keluarga penduduk Gampong Lampisang Dayah, 60 kepala keluarga di antaranya adalah petani lahan kering dengan kegiatan pengolahan lahan pertanian dan penggembalaan ternak. Usahatani yang dilakukan di ladang sangat tergantung pada musim hujan (rainfed) dan sistem pertanian masih menganut pola subsisten. Karakteristik pertanian subsisten yakni rendahnya pengetahuan tentang pengolahan tanah, belum menerapkan teknologi pertanian, permodalan yang kecil dan tidak memiliki akses pasar yang lebih luas. Akibat dari permasalahan subsisten inilah, sehingga petani lahan kering tdak berkemampuan meningkatkan pendapatan akhirnya rendahnya kesejahteraan hidup keluarga.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, potensi lahan kering dan profil petani lahan kering dengan menganalisis tingkat kesejahteraan petani berdasarkan tingkat pendapatan perkapita. Selanjutnya mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertanian dan peternakan terhadap pemanfaatan lahan kering. Pada bagian akhir kajian ini untuk upaya pemberdayaan, merumuskan rancangan strategi dan program pengembangan petani lahan kering. Kegunaan dari kajian diharapkan antara lain menjadi suatu masukan bagi pihak berwewenang dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan kemiskinan petani lahan kering berdasarkan program yang telah dirancang.

berupa dukungan pendamping teknis meliputi peran PPL Pertanian dan mantri hewan. Tahun 2007 munculnya program Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias membentuk kelompok petani lahan kering dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Akan tetapi menjadi suatu ancaman bagi justru pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tidak melibatkan petani lahan kering, termasuk dalam penyelenggaraan musrenbangdes maupun musrenbang. Hal ini diperlukan supaya bisa menampung aspirasi masyarakat petani sebagai implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang nenekankan

pola bottom-up planing.

Kegiatan petani lahan kering secara rutin hanya pada tiga sektor yakni usahatani palawija seperti jagung, cabe, tomat, kacabg dan ubi kayu di ladang dan tanaman tua kopi, kelapa, pisang dan pinang di kebun. Komunitas petani lahan kering desa ini hanya 4 kepala keluarga di antaranya melakukan kegiatan penggembalaan ternak kerbau dan lembu di atas 135 hektar lahan dataran rumput. Kepemilikan lahan kering rata 0,6 hektar dengan pendapatan rata-rata Rp1,083,581 perbulan, dan pengeluaran Rp691,318 perbulan. Hasil analisis tingkat kesejahteraan petani lahan kering, merujuk pada angka pendapatan per kapita poverty line Kabupaten Aceh Besar diketahui 47,06 persen kepala keluarga tergolong miskin dengan indikator tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumahtangga.

Upaya peningkatan kesejahteraan hidup petani lahan kering dapat dilakukan beberapa strategi pemecahan masalah melalui analisis SWOT dan FGD bersama petani lahan kering, unsur Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan BPM Kabupaten Aceh Besar. Dengan memamfaatkan kekuatan komunitas petani dan peluang sekitar lingkunganya diharapkan mampu meminimalisir kelemahan diri dan mencegah ancaman yang muncul. Berdasarkan analisis SWOT ditemukan 10 strategi yang dianggap efektif untuk dasar penyusunan program. Analisis strategi tersebut berhasil memunculkan 20 program pemberdayaan petani lahan kering. Keduapuluh program dimaksud dapat dijalankan secara bertahap menurut prioritas jangka waktu; yakni jangka pendek untuk tahun 2008, jangka menengah yakni tahun 2008 sampai dengan 2009, sedangkan jangkla panjang bisa dilaksanakan pada rencana strategic 2010 -2015.

Program-program yang dimunculkan dalam karya akhir ini secara garis besar meliputi pembentukan kelembagaan petani lahan kering, pendampingan teknis, sosialisasi teknologi, kemitraan dan pemodalan dan advokasi terhadap pengambil kebijakan. Semua program arahnya untuk keikutsertaan petani lahan kering dalam pembagunan dan sebaliknya keterlibatan pemerintah dalam aktivitas petani, di samping berperannya sektor swasta dan pengusaha lokal dalam memotivasi komunitas ini. Dengan demikian, peran partisipatif bisa tercipta dalam upaya penguatan ekonomi peani lahan kering di Gampong Lampisang Dayah.

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan yang wajar IPB

PENGUATAN EKONOMI PETANI LAHAN KERING

MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

J A I L A N I

Tugas Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Partisipatif

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

N a m a :

J a i l a n i

N R P : I354060055

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec K e t u a

Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS A n g g o t a

Diketahui

Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. H. Khairil A. Notodiputro, MS

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan berkat dan rahmat-Nya penulisan tugas akhir kajian pengembangan masyarakat (KPM) sebagai persyaratan menyelesaikan studi pada Progam Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dapat penulis selesaikan tepat waktunya. Judul KPM ini adalah Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kajian ini membahas kondisi petani lahan kering yang belum mencapai tingkat kesejahteraan keluarga kehidupannya, sedangkan potensi SDA masih tersedia. Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, maka kajian ini menyajikan program pengembangan masyarakat tani. Tulisan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca untuk menjadikan program pengembangan masyarakat di tempat lain, disesuaikan dengan rekomendasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan terlaksana jika penulis lakukan sendiri, tetapi justru berkat bantuan semua pihak sehingga telah memudahkan pengumpulan data sampai penulisan. Sehubungan dengan dukungan dan jasa dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimaksih dan ponghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai sponsor beasiswa,

2. Pemda Kabupaten Aceh Utara memberi Tugas Belajar dan bantuan biaya, 3. Ketua Program MPM-IPB dan seluruh staf pengajar MPM,

4. Pihak STKS Bandung dengan segala fasilitas proses belajar-mengajar, 5. Komisi Pembimbing yang telah mengarahkan penulitas KPM,

6. Pihak keluarga (istri dan anak) yang telah memberi dorongan moril, 7. Warga Gampong Lampisang Dayah dengan partisipasinya,

8. Kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dalam riset.

Penulis sangat menyadari bahwa penyajian kajian ini masih banyak kekurangan. Guna menyempurnakannya, tentu memerlukan munculnya koreksi dan saran konstruktif dari pihak penelaah. Kritikan tersebut penulis harapkan secara lisan maupun tulisan, sehingga KPM akan lebih sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat petani lahan kering.

Bogor, 22 Februari 2008

Penulis, dilahirkan di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 31 Desember 1966. Kedua orang tua merupakan suku Aceh dengan mata pencaharian bertani, orang tua laki-laki bernama Ishak bin Husen, (almarhum 1971) dan ibu bernama Fatimah binti Saat. Penulis sendiri merupakan putra ke enam di antara delapan bersaudara.

Jenjang pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tanoh Abee tamat 1979, SMP Negeri Seulimeum tamat 1982 dan SMA Negeri Seulimeum tamat 1985. Melanjutkan Perguruan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 988, mengambil jurusan Penyiaran dan Penerangan selesai 1994. Agustus 2006 diterima pada Sekolah Pascasarjana Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dengan sponsor Depsos RI dan Pemda Aceh Utara. Studi ini dapat penulis selesaikan hanya dalam waktu 18 bulan, tepatnya lulus pada Februari 2008.

Riwayat pekerjaan di Pemerintahan, menjadi CPNSD tahun 1999 ditempatkan pada unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, menjabat Kasubbag Kepegawaian tahun 2001. Agustus 2003 dimutasi menjadi Kasubbag Umum pada Dinas Kesejahteraan Sosial, kemudian Mei 2005 mendapat kepercayaan menjadi Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial. Sehubungan dengan panggilan IPB, penulis menyatakan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada awal Agustus 2006 dan memperoleh Tugas Belajar pada tanggal 31 Agustus 2006.

Keluarga, tanggal 21 Mei 2001 menikah dengan Juliana binti Ibrahim (lahir di Lhokseumawe 30 September 1982), sekarang sedang menempuh pendidikan pada jurusan Hukum Pidana Unima Lhokseumawe. Hasil pernikahan tersebut telah diberkahi dua putri, pertama bernama Shifwa Sunnia lahir di Cunda tanggal 18 Mei 2002, sedangkan putri kedua Rieha Karima lahir di Lhokseumawe tanggal 14 September 2005.

Bogor, 22 Februari 2008

PENGUATAN EKONOMI PETANI LAHAN KERING

MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum

Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

J A I L A N I

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian tugas akhir ini.

Bogor, 22 Februari 2008

JAILANI. Strategy and Programs for the Strengthening Economy of Dry Land Farmers through Participative Approach, a Case Study in Gampong Lampisang Dayah, Seulimeum subdistrict, Aceh Besar Regency, Nanggroe Aceh Darussalam Province. Under the Guidance of Yusman Syaukat as the chairman and Sarwititi S. Agung as the member.

Out of 120 heads of family in Gampong Lampisang Dayah, 60 of them are dry land farmers with farming and herding activities. Farming system conducted in unirrigated agricultural fields depends very much on the rainy season and still uses the subsistent pattern. The main problem the dry land farmers facing is their inability to improve their welfare due to the limited knowledge on managing dry land. The aim of this study is to estimate the level of farmers’ welfare based on per capita income and to evaluate the success of the activities in utilizing the dry land.

Dry land farmers in Gampong Lampisang Dayah have the potential to develop farming because the dry land covers an area of 524 hectares, the availability of technical assistance, and the high demand for agricultural products. The productive aged people in this village are about 70.12 percent, while the productive heads of family are around 94.12 percent. The weakness is that social relationship pattern among dry land farmers is still limited to horizontal cooperation, and the network with other institutions has not been established.

The activities of dry land farmers are planting the second crop on unirrigated land and raising old plants in the garden, and there are 4 family heads herding buffaloes and cows on 135 hectares of grassy land. The ownership of dry land is averagely 0.6 hectares with an average monthly income of Rp1,083,581, and monthly outcome of Rp Rp691,318. The analysis result of the welfare level of dry land farmers by referring to the figures of per capita income of poverty line in Aceh Besar Regency showed that 47.06 percent of family heads were categorized as poor with the indicator being unable to meet their basic needs.

Efforts to improve the welfare of dry land farmers can be carried out with a number of problem solving strategies through SWOT analysis. By utilizing the strength of farmer community and the opportunity in their environment, it is expected they can minimize their weaknesses and prevent the possible threats. Strategy analysis was successful in designing 20 programs for the empowerment of dry land farmers. The recommendation is that it is necessary for the government of Aceh Besar regency, local businessmen and dry land farmers to involve themselves in the activities of empowerment.

Keywords: Strengthening the Economy of Farmers, Dry Land, Participative Approach

JAILANI, Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Komisi Pembimbing adalah Yusman Syaukat sebagai ketua dan Sarwititi S. Agung sebagai anggota.

Dengan bergulirnya Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) dan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provonsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka semakin luas kewenangan dalam pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kembali menata sistem pemerintahan daerah dalam Provinsi NAD sampai pada tingkat paling bawah yakni pedesaan. Untuk menjalankan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up), pemerintah daerah merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, di antaranya penjaringan aspirasi masyarakat melalui jalur musrenbangdes dan musrenbang.

Dari 120 kepala keluarga penduduk Gampong Lampisang Dayah, 60 kepala keluarga di antaranya adalah petani lahan kering dengan kegiatan pengolahan lahan pertanian dan penggembalaan ternak. Usahatani yang dilakukan di ladang sangat tergantung pada musim hujan (rainfed) dan sistem pertanian masih menganut pola subsisten. Karakteristik pertanian subsisten yakni rendahnya pengetahuan tentang pengolahan tanah, belum menerapkan teknologi pertanian, permodalan yang kecil dan tidak memiliki akses pasar yang lebih luas. Akibat dari permasalahan subsisten inilah, sehingga petani lahan kering tdak berkemampuan meningkatkan pendapatan akhirnya rendahnya kesejahteraan hidup keluarga.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, potensi lahan kering dan profil petani lahan kering dengan menganalisis tingkat kesejahteraan petani berdasarkan tingkat pendapatan perkapita. Selanjutnya mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertanian dan peternakan terhadap pemanfaatan lahan kering. Pada bagian akhir kajian ini untuk upaya pemberdayaan, merumuskan rancangan strategi dan program pengembangan petani lahan kering. Kegunaan dari kajian diharapkan antara lain menjadi suatu masukan bagi pihak berwewenang dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan kemiskinan petani lahan kering berdasarkan program yang telah dirancang.

berupa dukungan pendamping teknis meliputi peran PPL Pertanian dan mantri hewan. Tahun 2007 munculnya program Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias membentuk kelompok petani lahan kering dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Akan tetapi menjadi suatu ancaman bagi justru pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tidak melibatkan petani lahan kering, termasuk dalam penyelenggaraan musrenbangdes maupun musrenbang. Hal ini diperlukan supaya bisa menampung aspirasi masyarakat petani sebagai implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang nenekankan

pola bottom-up planing.

Kegiatan petani lahan kering secara rutin hanya pada tiga sektor yakni usahatani palawija seperti jagung, cabe, tomat, kacabg dan ubi kayu di ladang dan tanaman tua kopi, kelapa, pisang dan pinang di kebun. Komunitas petani lahan kering desa ini hanya 4 kepala keluarga di antaranya melakukan kegiatan penggembalaan ternak kerbau dan lembu di atas 135 hektar lahan dataran rumput. Kepemilikan lahan kering rata 0,6 hektar dengan pendapatan rata-rata Rp1,083,581 perbulan, dan pengeluaran Rp691,318 perbulan. Hasil analisis tingkat kesejahteraan petani lahan kering, merujuk pada angka pendapatan per kapita poverty line Kabupaten Aceh Besar diketahui 47,06 persen kepala keluarga tergolong miskin dengan indikator tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumahtangga.

Upaya peningkatan kesejahteraan hidup petani lahan kering dapat dilakukan beberapa strategi pemecahan masalah melalui analisis SWOT dan FGD bersama petani lahan kering, unsur Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan BPM Kabupaten Aceh Besar. Dengan memamfaatkan kekuatan komunitas petani dan peluang sekitar lingkunganya diharapkan mampu meminimalisir kelemahan diri dan mencegah ancaman yang muncul. Berdasarkan analisis SWOT ditemukan 10 strategi yang dianggap efektif untuk dasar penyusunan program. Analisis strategi tersebut berhasil memunculkan 20 program pemberdayaan petani lahan kering. Keduapuluh program dimaksud dapat dijalankan secara bertahap menurut prioritas jangka waktu; yakni jangka pendek untuk tahun 2008, jangka menengah yakni tahun 2008 sampai dengan 2009, sedangkan jangkla panjang bisa dilaksanakan pada rencana strategic 2010 -2015.

Program-program yang dimunculkan dalam karya akhir ini secara garis besar meliputi pembentukan kelembagaan petani lahan kering, pendampingan teknis, sosialisasi teknologi, kemitraan dan pemodalan dan advokasi terhadap pengambil kebijakan. Semua program arahnya untuk keikutsertaan petani lahan kering dalam pembagunan dan sebaliknya keterlibatan pemerintah dalam aktivitas petani, di samping berperannya sektor swasta dan pengusaha lokal dalam memotivasi komunitas ini. Dengan demikian, peran partisipatif bisa tercipta dalam upaya penguatan ekonomi peani lahan kering di Gampong Lampisang Dayah.

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan yang wajar IPB

PENGUATAN EKONOMI PETANI LAHAN KERING

MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

J A I L A N I

Tugas Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Partisipatif

Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

N a m a :

J a i l a n i

N R P : I354060055

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec K e t u a

Dr. Ir. Sarwititi S. Agung, MS A n g g o t a

Diketahui

Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. H. Khairil A. Notodiputro, MS

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan berkat dan rahmat-Nya penulisan tugas akhir kajian pengembangan masyarakat (KPM) sebagai persyaratan menyelesaikan studi pada Progam Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, dapat penulis selesaikan tepat waktunya. Judul KPM ini adalah Strategi dan Program Penguatan Ekonomi Petani Lahan Kering Melalui Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kajian ini membahas kondisi petani lahan kering yang belum mencapai tingkat kesejahteraan keluarga kehidupannya, sedangkan potensi SDA masih tersedia. Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, maka kajian ini menyajikan program pengembangan masyarakat tani. Tulisan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca untuk menjadikan program pengembangan masyarakat di tempat lain, disesuaikan dengan rekomendasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan terlaksana jika penulis lakukan sendiri, tetapi justru berkat bantuan semua pihak sehingga telah memudahkan pengumpulan data sampai penulisan. Sehubungan dengan dukungan dan jasa dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimaksih dan ponghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai sponsor beasiswa,

2. Pemda Kabupaten Aceh Utara memberi Tugas Belajar dan bantuan biaya, 3. Ketua Program MPM-IPB dan seluruh staf pengajar MPM,

4. Pihak STKS Bandung dengan segala fasilitas proses belajar-mengajar, 5. Komisi Pembimbing yang telah mengarahkan penulitas KPM,

6. Pihak keluarga (istri dan anak) yang telah memberi dorongan moril, 7. Warga Gampong Lampisang Dayah dengan partisipasinya,

8. Kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dalam riset.

Penulis sangat menyadari bahwa penyajian kajian ini masih banyak kekurangan. Guna menyempurnakannya, tentu memerlukan munculnya koreksi dan saran konstruktif dari pihak penelaah. Kritikan tersebut penulis harapkan secara lisan maupun tulisan, sehingga KPM akan lebih sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat petani lahan kering.

Bogor, 22 Februari 2008

Penulis, dilahirkan di Gampong Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 31 Desember 1966. Kedua orang tua merupakan suku Aceh dengan mata pencaharian bertani, orang tua laki-laki bernama Ishak bin Husen, (almarhum 1971) dan ibu bernama Fatimah binti Saat. Penulis sendiri merupakan putra ke enam di antara delapan bersaudara.

Jenjang pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tanoh Abee tamat 1979, SMP Negeri Seulimeum tamat 1982 dan SMA Negeri Seulimeum tamat 1985. Melanjutkan Perguruan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 988, mengambil jurusan Penyiaran dan Penerangan selesai 1994. Agustus 2006 diterima pada Sekolah Pascasarjana Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dengan sponsor Depsos RI dan Pemda Aceh Utara. Studi ini dapat penulis selesaikan hanya dalam waktu 18 bulan, tepatnya lulus pada Februari 2008.

Riwayat pekerjaan di Pemerintahan, menjadi CPNSD tahun 1999 ditempatkan pada unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, menjabat Kasubbag Kepegawaian tahun 2001. Agustus 2003 dimutasi menjadi Kasubbag Umum pada Dinas Kesejahteraan Sosial, kemudian Mei 2005 mendapat kepercayaan menjadi Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Sosial. Sehubungan dengan panggilan IPB, penulis menyatakan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada awal Agustus 2006 dan memperoleh Tugas Belajar pada tanggal 31 Agustus 2006.

Keluarga, tanggal 21 Mei 2001 menikah dengan Juliana binti Ibrahim (lahir di Lhokseumawe 30 September 1982), sekarang sedang menempuh pendidikan pada jurusan Hukum Pidana Unima Lhokseumawe. Hasil pernikahan tersebut telah diberkahi dua putri, pertama bernama Shifwa Sunnia lahir di Cunda tanggal 18 Mei 2002, sedangkan putri kedua Rieha Karima lahir di Lhokseumawe tanggal 14 September 2005.

Bogor, 22 Februari 2008

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan ... 5

1.4 Kegunaan ... 5

1.5 Batasan Kajian ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Penguatan Ekonomi ... 7

2.2 Pendekatan Partisipatif ... 8

2.3 Pemberdayaan Masyarakat ... 10

2.4 Kelembagaan ... 11

III. METODE KAJIAN ... 13

3.1 Kerangka Pemikiran ... 13

3.2 Lokasi dan Waktu Kajian ... 15

3.3 Sumber Data ... 16

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 18

3.4.1 Wawancara ... 18

3.4.2 Survei ... 18

3.4.3 Focused Group Discussion (FGD) ... 18

3.4.4 Studi Dokumentasi ... 19

3.5 Metode Analisis Data ... 19

3.6 Rancangan Penyusunan Program ... 20

IV. PETA SOSIAL MASYARAKAT DAN PERTANIAN LAHAN KERING ... 22

4.1 Peta Sosial Gampong Lampisang Dayah ... 22

4.1.1 Lokasi ... 22

4.1.2 Kependudukan ... 23

4.1.3 Kondisi Prekonomian ... 25

4.1.4 Struktur Komunitas ... 27

4.1.5 Kelembagaan dan Organisasi ... 29

4.1.6 Sumber Daya Lokal ... 31

4.1.7 Masalah Sosial dan Konflik ... 31

4.2 Pengembangan Lahan Kering ... 33

4.2.1 Deskripsi Kegiatan Petani Lahan Kering ... 33

4.2.2 Evaluasi Kegiatan Petani Lahan Kering ... 36

4.2.3 Pengembangan Ekonomi ... 38

4.2.4 Pengembangan Kelembagaan ... 39

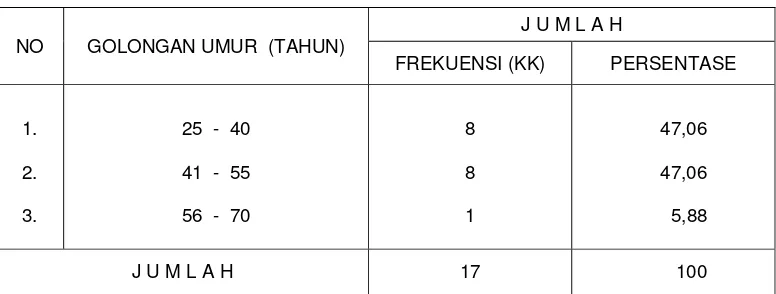

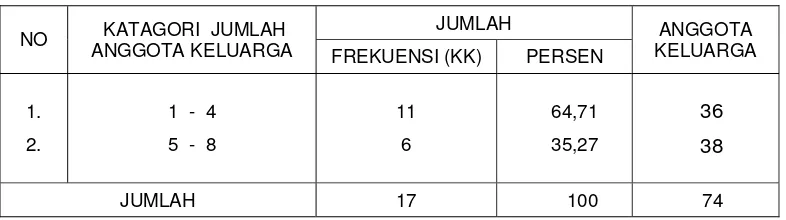

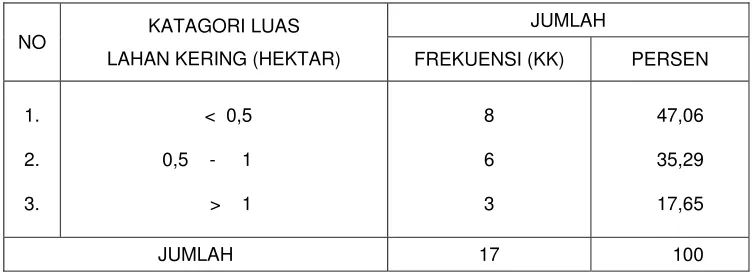

5.1 Karakteristik Responden ... 43 5.1.1 Golongan Umur Responden ... 43 5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga ... 44 5.2 Kondisi dan Permasalahan Usahatani ... 45 5.2.1 Kepemilikan Lahan Kering dan Pemanfaatan ... 45 5.2.2 Permasalahan Usahatani ... 59 5.3 Tingkat Kesejahteraan Petani Lahan Kering ... 56 5.3.1 Peneriman Petani Lahan Kering ... 56 5.3.2 Total Biaya ... 58 5.3.3 Pendapatan Petani Lahan Kering ... 58 5.3.4 Pengeluaran Keluarga ... 61 5.3 Rangkuman Tingkat Kesejahteraan ... 64

VI. STRATEGIS DAN PROGRAM PENGEMBANGAN

PERTANIAN LAHAN KERING ... 64 6.1 Kondisi Lingkungan Pertanian Lahan Kering ... 64 6.1.1 Faktor Internal ... 65 6.1.2 Faktor Eksternal ... 70 6.2 Strategi Pengembangan Pertanian Lahan Kering ... 75

6.2.1 Membentuk kelembagaan (kelompok tani) Berbasis

Lahan Kering, Bersama Program BRR Aceh-Nias, ... 76 6.2.2 Memamfaatkan Potensi Lahan Kering dalam Menggalang

Kerjasama Usahatani Bersama Program BRR ... 76 6.2.3 Memanfaatkan Jasa Pendamping Teknis dalan rangka

Intensifikasi Lahan Kering ... 77 6.2.4 Memamfaatkan Perkembangan Pasar dengan Membentuk

Koperasi Simpan-pinjam sebagai Sarana Perekonomian

Petani Lahan Kering ... 77 6.2.5 Memanfaatkan Jasa Pendamping Teknis sebagai

Pemandu Kegiatan Usahatani ... 78 6.2.6 Memamfaatkan Program BRR untuk Memperkenalkan

dan Menerapkan Peralatan Teknologi Sederhana ... 79 6.2.7 Memamfaatkan Lahan Terlantar untuk Kegiatan Kelompok

Tani dalam rangka Kemitraan dngan Pengusaha Lokal ... 79 6.2.8 Meningkatkan Kerjasama Petani Lahan Kereing dalam

Memantau Penyelenggaraan Musrenbangdes ... 80 6.2.9 Meningkatkan SDM Bidang Pertanian untuk Mendapat

Kepercayaan Sektor swasta/Pengusaha Lokal ... 81

6.2.10 Memanfaatkan Musrenbangdes sebagai Media Partisipatif

dalam Penyampaian Aspirasi Petani Lahan Kering ... 81

6.3 Rancangan Program ... 85

6.3.1 Pembentukan Kelompok Pertanian Lahan Kering ... 88 6.3.2 Pembentukan Lembaga Adat Seuneubok ... 88 6.3.3 Kerjasama BBR dengan Kelompok Pertanian Lahan Kering.. 89 6.3.4 Kerjasama BRR dengan Lembaga Adat Seuneubok ... 89 6.3.5 Pendampingan PPL Pertanian Terhadap

Lahan Intensifikasi ... 90 6.3.6 Penyuluhan PPL terhadap Peremajaan Kebun ... 91 6.3.7 Mendirikan Koperasi Simpan-pinjam Berbadan Hukum ... 91 6.3.8 Melibatkan Donatur dalam Koperasi ... 92 6.3.9 Pelibatan Pendamping Teknis dalam kegiatan

Adat Seuneubok ... 93 6.3.11 Pengenalan Cara dan Penerapan Alat Pengolah

Minyak Kelapa ... 93 6.3.12 Pengenalan Cara dan Penerapan Alat Pengolah

Sabut Kelapa ... 94 6.3.13 Kemitraan Usahatani dengan Sektor Swasta ... 94 6.3.14 Kerjasama Usahatani dengan Pengusaha Lokal ... 94 6.3.15 Melakukan Advokasi ke BPM Aceh Besar, sebelum

Penyelenggaraan Musrenbangdes ... 95 6.3.16 Melakukan Advokasi ke BAPPEDA Aceh Besar

Sebelum penyelenggaraan Musrenbangdes ... 95 6.3.17 Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Pertanian ... 96 6.3.18 Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Peternakan ... 96 6.3.19 Partisipatif Petani Lahan Kering dalam

Pelaksanaan Musrenbangdes ... 97

6.3. 20 Partisipatif Petani Lahan Kering dalam

Pelaksanaan Musrenbang ... 97

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 104

7.1 Kesimpulan ... 104 7.2 Rekomendasi ... 105

DAFTAR PUSTAKA ... 108

Halaman

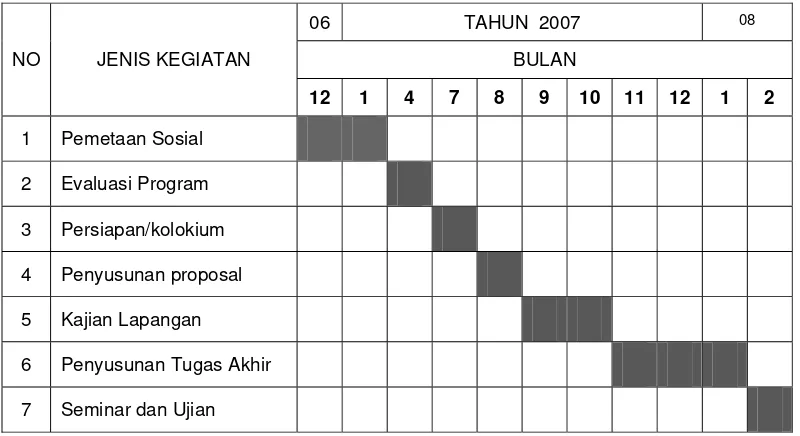

1 Jadwal Kajian Pengembangan Masyarakat ... 16

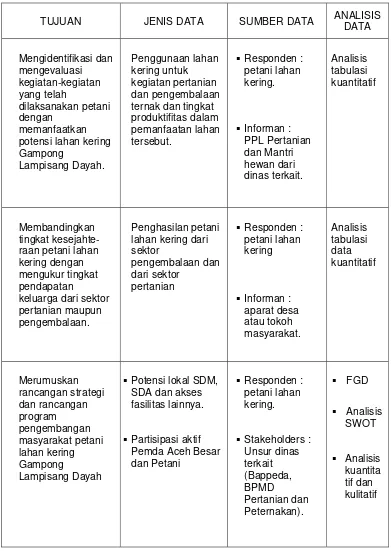

2 Matrik Kelengkapan Metode Pengumpulan Data ... 17

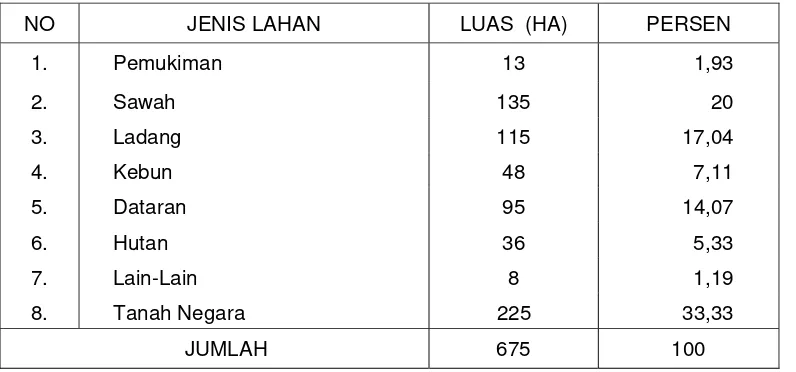

3 Jenis Lahan Desa dan Luas ... 22

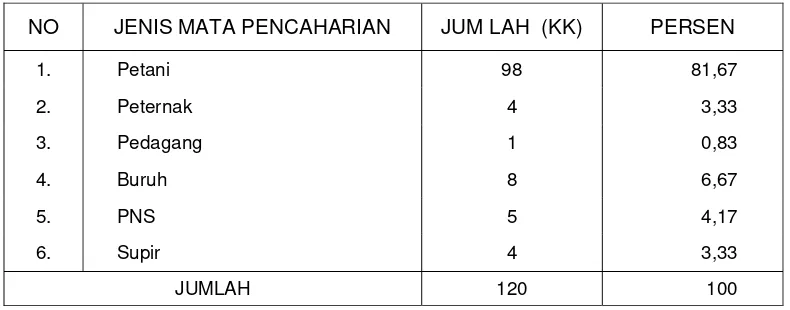

4 Jenis Mata Pencaharian Kepala Keluarga ... 25

5 Ketersediaan Jenis Lahan Kering... 27

6 Jenis Organisasi dan Kepegurusan ... 32

7 Jumlah Responden Menurut Golongan Umur ... 43

8 Klasifikasi Jumlah Anggota Keluarga Responden... 44

9 Klasifikasi Luas Lahan Kering responden... 46

10 Penggunaan Lahan Kering Sesuai Jenis Tanaman... 48

11 Ketersediaan Modal Untuk usahatani Ladang dan Kebun... 50

12 Mamfaat Jalan Terhadap Kegiatan Usahatani Ladang dan Kebun ... 51

13 Penerapan Teknologi dalam Kegiatan Pertanian Ladanng / Kebun... 52

14 Interaksi Pasar Tingkat Desa Bagi Petani Lahan Kering ... 53

15 Pengetahuan Petani Terhadap Pengolahan Lahan ... 54

16 Jaringan Kerja Petani dengan Institusi Luar Desa ... 55

17 Penerimaan Rata- Rata Responden Pertahun ... 57

18 Analisis Pendapatan Rata-Rata Responden Pertahun ... 58

19 Pendapatan Responden Pertahun dan Perbulan ... 60

20 Perbandingan Pendapatan Rata-rata dan

Pengeluaran Keluarga Perbulan ... 62

21 Perbandingan Pendapatan Kepala Keluarga dengan Batas

Pendapatan Miskin Sesuai Poverty Line Aceh Besar ... 63

22 Matriks Analisis SWOT Pemberdayaan Petani Lahan Kering ... 75

23 Tahapan Pelaksanaan Program ... 86

Halaman

1 Skema Kerangka Berpikir... 14

2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin... 24

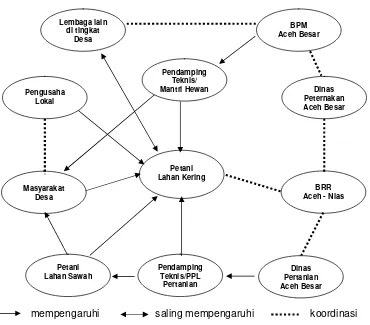

3 Skema Pola Hubungan Kerja Petani Lahan Kering... 41

Halaman

1 Peta Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Seulimeum dan Gampong Lampisang Dayah ... 110

2 Kuisioner Terhadap Petani Lahan Kering ... 111

3 Pedoman Wawancara terhadap Aparat Desa ... 113

4 Pedoman Wawancara Terhadap Pengusaha ... 114

5 Pedoman Wawancara Terhadap Mantri Hewan ... 115

6 Pedoman Wawancara Terhadap PPL Pertanian ... 116

7 Kuisioner Analisis SWOT ……….. 117

8 Jawaban Kuisioner Faktor Internal ... 118

9 Jawaban Kuisioner Faktor Eksternal ... 119

10 Pedoman Focus Group Discussion ... 120

11 Pepemilikan Lahan Kering Responden ... 121

12 Pengeluaran Keluarga Responden Sesuai Analisis

Kebutuhan Perbulan ... 122

I. P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dengan bergulirnya Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999),

dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Otonomi Khusus

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka semakin

luas kewenangan Pemerintah Daerah (kabupaten) dalam pelaksanaan program

pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi dan sektor lainnya guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Aceh telah menyusun kembali pengaturan struktur

Pemerintahan sampai di tingkat paling bawah dalam rangka mempercepat proses

pembangunan pedesaan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, menitikberatkan pola perencanaan bottom-up

(dari bawah ke atas) yakni dengan melibatkan aspirasi masyarakat setempat melalui

wadah musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Artinya, posisi

masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan melainkan harus

berperanserta sebagai pelaku atau subjek pembangunan.

Partisipasi masyarakat desa bersama pemerintah dibutuhkan dalam upaya

menentukan arah pembangunan ekonomi, khususnya dalam pembangunan pertanian

di pedesaan. Cohen dan Uphoff dalam Prijono (1996), berpendapat bahwa lingkup

partisipasi masyarakat desa, yaitu pelibatan unsur masyarakat desa dalam penentuan

arah kebijakan pembangunan meliputi tahap penyusunan perencanaan, penentuan

kegiatan, pembuatan keputusan, penerapan keputusan, kerjasama serta monitoring

dan evaluasi.

Pertanian lahan kering menurut Notohadiprawiro (1989) ialah sektor pertanian

yang dikerjakan tanpa suatu sistem penggenangan air di atas lahan garapannya.

Yang termasuk lahan usahatani lahan kering adalah padi gogo, palawija, rumput

pakan ternak dan perkebunan. Petani yang memanfaatkan air irigasi secara “sadapan”

sejauh tidak menggenangi air, disebut lahan kering. Penanaman padi di sawah dan

perikanan tambak tidak tergolong kategori pertanian lahan kering.

Prospek ekonomi petani lahan kering agak sulit terwujud jika tidak didukung

ketersediaan sumberdaya manusia lokal yang memadai. Lahan kering perlu dpelihara

sepadan dengan pemeliharaan sumber air, sebagaimana anjuran Departemen

Pertanian RI dalam La An (2006) “ upaya penyimpanan air secara maksimal pada

musim penghujan dan pemanfaatannya secara efesien pada musim kemarau.

Konservasi tanah dan konservasi air berjalan beriringan dimana saat melakukan

tindakan konservasi tanah dilakukan juga tindakan konservasi air”.

Penggarapan lahan kering sebenarnya tidak terbatas pada sektor tanaman

palawija saja, melainkan bisa saja dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif,

seperti peternakan dan perkebunan dengan memadukan kekuatan kapasitas sumber

daya manusia (SDM) dan kelembagaan lokal, Sistem pertanian lahan kering

cenderung bersifat subsisten (untuk kebutuhan sendiri), identik dengan pertanian

pangan seperti padi dan jagung. Pertanian subsisten ini menggunakan lahan (tanah)

dan tenaga kerja keluarga sebagai faktor produksi, yang dicirikan oleh beberapa

karakteristik, antara lain; produktivitas rendah, penerapan peralatan teknologi

pertanian sangat sederhana, terbatasnya akses kepada sumber modal, sangat

tergantung pada musim hujan dan ketidaktepatan cara pengolahan tanah,

Todaro (1985).

Memperhatikan karakteristik di atas, untuk memobilisasi pertanian subsisten

menuju perubahan ke arah pengembangan yang lebih maju dan sejahtera (pertanian

komersil), perlu diperhatikan unsur tenaga kerja termasuk tenaga kerja keluarga

petani lahan kering. Argumentasi bahwa perlunya diprioritaskan pembenahan tenaga

kerja, mengingat keberadaan SDM itulah yang bisa mengendalikan teknologi dan

memanfaatkan sumber daya alam secara tepat. Penekanan pada fungsi tenaga kerja

(petani lahan kering dan keluarga) dianggap bisa mematahkan (breakdown)

kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, keliru dari pola kerja pertanian subsisten.

Sehubungan dengan permasalahan pertanian subsisten tersebut, maka

usahatani masyarakat relatif tertinggal dan berdampak pada rendahnya penghasilan.

Akibatnya keluarga petani lahan kering mengalami ketertinggalan dalam berbagai

aspek kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Keadaan mereka diperparah lagi

ketidakcukupan pangan karena tidak melakukan penanaman padi sebagai kebutuhan

dasar, sehingga terdapat keluarga mengalami kekurangan pangan. Keluarga tersebut

jika dikaitkan dengan pendapatan rendah maka dapat dikatagorikan sebagai keluarga

miskin, dengan indikatornya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic needs).

Menurut Green dalam Widodo (1993) dan Streeten dalam Supriatna (1997), di antara

untuk konsumsi (personal consumption items) meliputi pangan, sandang, papan dan

peningkatan akses pada pelayanan publik (access to public services) meliputi aspek

kesehatan dan pendidikan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah telah berusaha dengan berbagai program penanggulangan

kemiskinan. Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) pernah menetapkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Desa

(Gampong) Lampisang Dayah tahun 1994. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

bersama aparat desa dan pendamping khusus tidak dapat melanjutkan

pengembangan program tersebut disebabkan beberapa tahun kemudian Aceh dilanda

konflik bersenjata.

Sehubungan dengan diberlakukan Darurat Militer (Darmil) di Aceh tahun 2004,

petani lahan kering Gampong Lampisang Dayah mulai melakukan kegiatan kembali

dengan aktivitasnya di sektor pertanian (ladang/kebun) dan empat kepala keluarga di

antaranya bergerak di sektor penggembalaan (geumeubew) ternak kerbau dan lembu.

Dengan kegiatan tersebut telah memacu aktivitas petani lainnya guna menekuni

aktivitas pertanian, terutama dalam pemanfaatan kembali lahan kering yang pernah

ditinggalkan. Mengingat kegiatan penggembalaan ada kaitan ke depan (forward

linkages) dan kaitan ke belakang (backward linkages) seperti penggemukan ternak,

sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi petanian lahan kering.

Penggunaan potensi sumber daya lokal terhadap kedua kegiatan di atas

meliputi peremajaan kebun kelapa dan kebun kopi, penanaman tanaman palawija di

atas lahan ladang dan penggembalaan ternak di atas dataran rumput. Seharusnya

dengan adanya kegiatan-kegiatan pertanian dan penggembalaan bisa mengatasi

permasalahan petani dalam rangka peningkatan pendapatan, dan penyediaan

lapangan kerja bagi keluarga dan petani lahan kering lainnya. Setelah aktvitas petani

lahan kering di desa ini berlangsung tiga tahun, sekarang layak ditinjau kembali tingkat

keberhasilannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terus-menerus dilaksanakan

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mensejahterakan

masyarakat. Pemerintah senantiasa mengintervensi (ikut campur tangan), dalam

pengelolaan SDA, operasional pasar supaya masyarakat terlindungi kehidupannya.

sebagai objek pembangunan, seharusnya dilibatkan sebagai pelaku pembangunan.

Hal ini penting karena mayoritas masyarakat hidup di sektor pertanian dengan

mengolah lahan kering.

Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perdesaan

dan bermatapencaharian di sektor pertanian, baik menggarap lahan sawah maupun

lahan kering. Menurut laporan Puslitbangtanak dan BPS Nasional (2002), berdasarkan

kondisi biofisik lahan (fisiografi, bentuk wilayah, lereng dan iklim), dari 107 juta hektar

lahan pertanian di Indonesia, 76,2 juta hektar (71,21 %) diantaranya merupakan lahan

kering potensial, dan 24,5 hektar (28,79 %) berupa lahan sawah.

Pengembangan masyarakat petani lahan kering sangat tepat dilakukan karena

keberadaan lahan kering mendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Menurut

data BPS NAD (2005), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 1.586.126

hektar lahan kering. Di antara 22 kabupaten/kota dalam Provinsi NAD, Kabupaten

Aceh Besar memiliki lahan kering yang cukup luas yakni 164.294 hektar (10,36 %).

Seulimeum merupakan kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang memilki lahan

kering terluas, yakni 31.438 hektar (19,14 %).

Gampong Lampisang Dayah merupakan desa dalam Kecamatan Seulimeum

mempunyai luas 675 hektar termasuk tanah negara 225 hektar. Desa ini memiliki

potensi lahan kering relatif besar yaitu 524 hektar (77,62 %). Berdasarkan

ketersediaan lahan kering tersebut dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Aceh

Besar, sektor swasta (pengusaha), masyarakat Gampong Lampisang Dayah dan

komunitas petani lahan kering setempat, dengan mengandalkan potensi sumber daya

alam yang dimiliki, maka kreativitas yang efektif dilaksanakan hanya sektor pertanian

dan penggembalaan ternak. Pertanyaannya adalah, apakah aktivitas pertanian dan

penggembalaan ternak tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan hidup petani lahan

kering Gampong Lampisang Dayah ?

Petani lahan kering desa ini selama tiga tahun terakhir bergerak kembali di

sektor pertanian dengan swadaya dan di sektor penggembalaan ternak (geumeubew)

memperoleh modal dari pengusaha dan beberapa sumber lain. Untuk itu perlu

dilakuakan evaluasi terhadap kegiatan dimaksud guna mengetahui faktor dan indikator

keberhasilannya. Pertanyaannya ialah, sejauhmana pengelolaan lahan kering

untuk aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak dapat dilaksanakan petani lahan

kering Gampong Lampisang Dayah ?

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan gangguan keamanan

selama terjadi konflik bersenjata. Upaya petani lahan kering mengembangkan

usahatani tentunya mengalami berbagai kendala internal dan eksternal. Sehubungan

dengan persoalan tersebut, bagaimanakah rancangan strategi dan program

pengembangan petani lahan kering yang lebih efektif ?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi masalah, potensi dan profil petani lahan kering dan

menganalisis tingkat kesejahteraannya berdasarkan tingkat pendapatan dan

pengeluaran dari kegiatan pertanian maupun peternakan .

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan petani dalam pemanfaatan potensi lahan kering di Gampong

Lampisang Dayah.

3. Merumuskan rancangan strategi dan program pengembangan petani lahan

kering Gampong Lampisang Dayah.

1.4 Kegunaan

Kajian Pengembangan Masyarakat (KPM) berguna sebagai konsep

pengembangan masyarakat petani lahan kering atau bagi pertanian subsisten. Secara

khusus kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan pembangunan sosial-ekonomi di

Kabupaten Aceh Besar.

1. Untuk mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui program

penguatan ekonomi berbasis potensi pertanian lahan kering.

2. Kajian pengembangan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai asumsi terhadap

kajian-kajian pemberdayaan petani lahan kering dengan pendekatan yang

berbeda.

3. Menjadi masukan bagi pihak yanng berwewenang dalam pengambilan kebijakan

terhadap strategi penanggulangan kemiskinan terhadap petani lahan kering di

Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Batasan Kajian

Kajian pengembangan masyarakat (KPM) ini fokusnya terhadap kegiatan 60

sawah irigasi teknis. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis aktivitas komunitas

tersebut dalam kegiatan-kegiatan pertanian yang berhubungan dengan usahatani

ladang, kebun dan penggembalaan ternak dan kegiatan lain yang terkait dengan

pengelolaan hasil tani, karena masyarakat tersebut menganut pola nafkah ganda.

Untuk maksud tersebut perlu diketahui dan dikaji peta sosial masyarakat

meliputi ketersediaan lahan dan penguasaannya, kependudukan dan kepadatan,

kondisi perekonomian masyarakat, struktur komunitas dan kelembagaan yang pernah

terbentuk di desa ini selama tiga tahun terakhir. Di samping itu akan ditinjau juga

pelapisan sosial dan konflik yang terjadi dikalangan petani lahan kering. Pada tinjauan

pengembangan masyarakat akan diuraikan potret petani lahan kering dalam

aktifitasnya pengolahan lahan untuk pertanian dan pemanfaatan lahan untuk

pengembalaan. Di sini menguraikan pengembangan ekonomi dari dua sektor tersebut

dan menjelaskan sejauhman pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penguatan Ekonomi

Penguatan ekonomi sektor pertanian terutama terhadap tanaman pangan,

dapat dibangun dengan konsep agribisnis. Secara kuantitatif diperhatikan juga

sejauhmana pemanfaatan sumber daya lokal atau sumber daya alam melalui kegiatan

sektor pertanian dan sejauhmana dapat dikembangkan kegiatan tersebut dengan

tujuan peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Peran

kelembagaan dan sumber daya manusia turut mempengaruhi kinerja bidang pertanian

dalam usaha keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Escafe dan Collin Clark dalam Winardi (1995), untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi (economic growth) perlu dilihat aspek pemunculan

sumber-sumber produksi baru, apakah dapat dipertahankan usaha atau bisa ditingkatkan lagi

produksi dan membuka lapangan kerja sekitarnya. Perekonomian yang belum

berkembang maka pertanian merupakan pekerjaan dan sumber pendapatan pokok.

Ketika pertanian tersebut tumbuh, maka industri manufaktur dan jasa akan tumbuh.

Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dimaksud perlu keterkaitan

produksi pertanian (forward linkages dan backward linkages) yaitu mata rantai dari

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yang disebut agribisnis. Parhepi

dan Goal dalam Soekartawi (1993), mengidentifikasi dalam 5 faktor yang menghambat

pola dan hubungan mata rantai agribisnis di pedesaan. Pertama pola produksi

komoditi pertanian tersebar sehingga sulit pembinaan yang efektif, kedua infrasruktur

belum memadai sehingga sulit mencapai efesiensi usahatani, ketiga biaya produksi

lebih tinggi karena terisolir daerah, keempat pemusatan agroindustri di kota besar

sehingga nilai bahan baku pertanian menjadi mahal akibat biaya-biaya yang

dikeluarga, kelima sistem kelembagaan di pedesaan yang lemah, sehingga tidak

mendukung kegiatan agribisnis.

Kegiatan agribisnis perlu dimaksimalkan, dengan mempengaruhi pelaku

pembangunan pertanian pedesaan. Mosher dalam Soekartawi (1993) menawarkan 4

aspek alternatif. Pertama pemanfaatan sumberdaya dengan tanpa merusak

lingkungan (resourse endowment), kedua pemanfaatan teknologi yang senantiasa

berubah (technological endowment), ketiga pemanfaatan budaya (cultural

endowment) untuk keberhasilan pembangunan pertanian, keempat pemanfaatan

Todaro (1985) mengemukakan, sangat diperlukan secara menyeluruh

melakukan perubahan-perubahan kepada seluruh sendi kehidupan sosial, ekonomi

dan struktur kelembagaan pada masyarakat desa. Jika tidak dilakukan pembenahan

hal dimaksud, maka pembangunan pertanian sulit berkembang bahkan akan terjadi

kesenjangan antar kelompok petani kecil dengan pemilik tanah. Artinya, penguatan

ekonomi masyarakat petani terpengaruh pada kondisi sosial dan budaya setempat.

2.2 Pendekatan Partisipatif

Menurut Dagun (1987) dari sekian banyak pengertian pendekatan antara lain

disebutkan tentang suatu cara menangani atau memecahkan masalah. Sedangkan

partisipatif diartikan keikutsertaan atau berperan-serta dalam suatu kegiatan. Jika

kedua kata tersebut didefinisikan berarti; suatu metode fasilitasi penyelesaian masalah

secara bersama-sama terhadap apa yang sedang diperhatikan.

Pendekatan partisipatif di sini dimaksudkan pada cara tempuh dalam

penyelesaian kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial-ekonomi. Diperlukan

gerakan kolektif bersama unsur pemerintah, swasta dan masyarakat serta komunitas

petani lahan kering sendiri. Pelibatan masyarakat petani dalam kegiatan

pembangunan ekonomi bukan tujuan penguasaan material (modal usaha, dan aset

tanah) saja, namun perlu kerjasama secara berperanserta dalam membangun jejaring

sosial, penguatan kelembagaan lokal dan lainnya guna berkelanjutan (sustainable)

operasional kegiatan petani lahan kering.

Maschab dalam Suparlan (1994) menggarisbawahi, pembangunan desa

khususnya terhadap kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang terus-menerus

mementingkan peran unsur penggerak (mobilisasi) dari dalam masyarakat itu sendiri.

Pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan tanpa dukungan partisipatif pihak

masyarakat, bukan disebabkan keterbatasan dana dan tenaga, tetapi karena

pembangunan manusia seutuhnya tidak terbatas pada peningkatan pendapatan dan

kemakmuran semata, tetapi harkat dan martabatnya sebagai bangsa merdeka yang

sederajad dengan bangsa lain di dunia.

Dari pemikiran di atas, program pengembangan masyarakat desa memerlukan

aspek partisipasi berbagai stakeholders khususnya unsur Pemerintah. Dalam arti lain,

penguatan ekonomi lebih mengutamakan peranan partisipasi semua unsur, namun

demikian partisipasi masyarakat desa sebaiknya tidak terbatas pada pelaksanaan

kegiatan, tetapi diperluas pada partisipasi aspiratif dalam perencanaan dengan pola

Mewujudkan partisipasi penuh, diutamakan kreativitas dan keseriusan

masyarakat tani. Pelibatan masyarakat seharusnya secara sempurna dari awal

sampai akhir proses suatu kegiatan bahkan perlu dilibatkan masyarakat dalam

evaluasi kegiatan. Pada era desentralisasi sekarang menerapkan pola bottom-up

dalam upaya memperkuat masyarakat di lapisan terendah (masyarakat tani) sebagai

objek pembangunan.

Cohen dan Uphoff dalam Prijono (1976) membatasi lingkup partisipasi

masyarakat desa, yaitu pelibatan unsur masyarakat desa dalam penentuan arah

kebijakan pembangunan harus dimulai dari tahap penyusunan perencanaan,

penentuan kebijakan kegiatan, pembuatan keputusan, penerapan keputusan,

pelaksanaan, kerjasama, penikmatan hasil proyek sampai pada monitoring dan

evaluasi program pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat adalah konsep

bottom-up, tetapi tidak terbatas pembangunan ekonomi melainkan termasuk

persoalan transpormasi masyarakat luas (global society). Yaitu menyangkut justice

(keadilan), inclucivennes (kesetiakawanan) dan sustainability (berkesinambungan).

Artinya harus berpeluang sama dalam kebutuhan hidup, berbagi kemampuan sesama

dalam pengelolaan SDA serta memperhatikan kepentingan generasinya. Azas

demikian hanya mengandalkan masyarakat atau partisipasi aktif dimaksud diistilahkan

dengan a people centered development, Maschab dalam Suparlan (1994).

Dengan demikian, endekatan partisipatif dianggap paling efektif dalam

operasional otonomi daerah, khususnya terhadap penguatan ekonomi petani lahan

kering. Ditinjau dari aspek pembiayaan pembangunanpun termasuk paling efesien,

sebab pendekatan ini memprioritaskan rancangan pengembangan pembangunan

yang prioritas atau disesuaikan kehendak masyarakat desa seperti petani.

Uphoff dan Todaro dalam Riwu (1997), menegaskan partisipasi dalam

pembangunann dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan

kontribusi penuh guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud pada

barang-barang, tenaga, material, informasi yang konstruktif terhadap pembangunan.

Jika tujuan pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang diawali dari peningkatan kesejahteraan setiap keluarga, maka yang

menajdi indikatornya adalah pendapatan, pengeluaran dan produksi petani kecil yang

dihubungkan dengan pendapatan layak menurut standar setempat (poverty line).

Instrumen dan indikator pencapaiannya adalah teknologi, inovasi, kebijakan

pemerintah dan partisipasi swasta. Indikator lain ialah pengolahan, pasar, partisipatif

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Dikatakan pemberdayaan minimal adanya pihak pemberi dan penerima

kekuasaan atau kedua pihak saling berbagi kekuatan (empowerment share). Proses

demikian terjadi pelimpahan kekuatan, seperti dikatakan Ife dalam Suharto (2005),

“pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah

atau tidak beruntung”.

Prijono (1996) menjelaskan, pemberdayaan merupakan proses pematahan

(breakdown) kekakuan menjadi transparan dalam relasi antara subjek

(penguasa/pemerintah) dengan objek (masyarakat/petani). Proses ini mementingkan

adanya keseriusan subjek dalam membangun kemampuan objek menurut potensi

yang dimilikinya. Proses ini melihat pentingnya mengalir daya (flow of power) dari

subjek ke objek. Pemberian kuasa, kebebasan dan “pengakuan” dari subjek kepada

objek, manifestasinya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya usaha

meningkatkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal setempat. Esensi

akhir yang di lihat adalah kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan

harapan berdasarkan “pengakuan” yang telah diberikan oleh subjek (Pemerintah).

Kemampuan individu dalam kegiatan merupakan bukti bahwa individu tersebut telah

memiliki daya.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak tersekat-sekat, inipun bisa

terealisasi jika semua pihak berpartisipasi penuh. Mengingat pihak objek (masyarakat)

identik dengan berbagai kelemahan/keterbatasan, maka aliran pemberdayaan subjek

(pemerintah) sering terganggu dan kurang efektif. Sehubungan dengan karakter

tersebut diperlukan keberpihakan empowerment kepada golongan powerless

(ketidakberdayaan). Empowerment merupakan modal dasar yang tidak boleh

dikonsentrasikan pada kasus tertentu saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan.

Membangun masyarakat melalui pemberdayaan, prosesnya terintegrasi dan

menyeluruh (ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan lainnya)

mengingat pola pengembangan masyarakat sekarang dalam kondisi modernisasi dan

globalisasi.

Menempatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, Oakley

dan Marsden dalam Adimihardja (2004) menggambarkan pemberdayaan cenderung

pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan atau kemampuan

kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini biasanya ditandai dengan

upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian

Aspek pemberdayaan yang menekankan peranserta masyarakat (partisipatif)

berarti proses pembangunan berpusat pada rakyat (people development centre)

operasionalnya tidak mudah tersekat-sekat. Escap dalam Adimiharja (1999)

menyatakan “kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial,

budaya atau politik menjadi penting sebagai input untuk reformasi pembangunan yang

berpusat pada rakyat, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun

secara partisipatif.

Argumentasi diatas terkait dengan gagasan Depsos RI dan Chambers dalam

Kartasasmita (1996) “pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan

potensi ekonomi rakyat, tetapi termasuk harkat dan martabat, rasa percaya diri dan

harga dirinya, terpeliharanya tata nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai

konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada

rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi

juga termasuk nilai tambah sosial-budaya”.

2.4 Kelembagaan

Mengenai kelembagaan, tinjauannya menyangkut pola norma dan hubungan.

Pembahasan pola norma terkait prilaku penataan organisasi (behavior), sedangkan

pola hubungan kaitannya dengan jejaring kerja (network) dengan institusi luar

komunitas (vertikal) maupun dalam komunitas (horizontal). Tuntutan dimaksud berlaku

terhadap kelembagaan di tingkat nasional maupun kelembagaan lokal. Thoha (1998)

menegaskan, “setiap membicarakan dinamika kelompok dalam hubungannya dengan

prilaku organisasi maka tidaklah lengkap jika belum dibicarakan pola prilaku panitia

dalam suatu organisasi. Panitia (kepengurusan) merupakan tipe formal yang amat

penting yang dijumpai sekarang ini dalam kehidupan organisasi ...”

Yang terpenting dan diharapkan dalam sebuah organisasi adalah ruh atau

keberlanjutan disebut dengan institutional sustainable. Kelembagaan berkelanjutan

mampu bergerak secara kontinyu pra realisasi bantuan maupun pasca terhentinya

bantuan donatur. Kelembagaan di negara sedang berkembang agak sulit bertahan jika

diperhatikan pada operasional proyek-proyek international seperti di Indonesia.

Sehubungan dengan pandangan tersebut, di sini menekankan makna pembangunan

lembaga yakni harus digerakkan dari lavel bawah atau digerakkan oleh masyarakat

sendiri, bukan suatu organisasi yang direkayasa dai atas sebagaimana organisasi

Menurut Esman dan Uphoff (1982), “organisasi lokal adalah asosiasi penduduk

desa yang bertanggungjawab kepada anggota-anggotanya (assositions of rural people

which are accountable tothei members) dan terlibat dalam berbagai kegiatan

pembangunan sejauhmana organisasi yang tumbuh dari bawah (grassroots

organization), bergantung pada cara mendirikan dan mengembangkannya. Organisasi

harus mampu mencerminkan pengalaman, kemampuan dan keinginan anggota ...”

Israel (1990) mendefinisikan kelembagaan (institution), pengembangan

kelembagaan (institutional development) atau pembangunan kelembagaan

(institutional bulding) merupakan proses perbaikan kapasitas organisasi supaya lebih

efektif dalam penggunaan SDM berdasarkan ketersediaan dana. Proses ini harus

mampu dijalankan secara internal maupun eksternal berupa bantuan pemerintah dan

promosi donatur lainnya. Secara luas pengembangannya diawali dari perencanaan

sampai pada evaluasi, termasuk kegiatan pembangunan pertanian.

Penguatan sebuah organisasi dalam bidang pertanian, sebaiknya

mengandalkan keberadaan institusi yang pernah bergerak dalam kegiatan serupa,

sehingga memiliki pengalaman sesama anggota. Artinya, dalam pengembangan

masyarakat lebih baik memperkuat/membenah manajemen institusi yang telah

terbentuk daripada membentuk institusi baru. Menyangkut pembentukan organisasi

(kelompok) tersebut, yang harus diperhatikan beberapa petunjuk pelaksanaan, karena

kelembagaan pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun dari kehendak

anggota, bukan dipaksa dari atas yakni pihak yang punya kepentingan.

Mengenai pembentukan kelompok/organisasi supaya mampu menjadi

kelembagaan dimaksud, Widyastuti dan Santiasih dalam Mubyarto (1994)

menganjurkan pada setiap pembentukan kelompok supaya selalu dipertimbangakan

empat hal pokok;

1. Kelembagaan akan berhasil jika menggunakan kelompok yang pernah ada di

kalangan masyarakat. Retrukturisasi kelembagaannya harus diserahkan

sepenuhnya kepada anggota-anggota lama.

2. Jumlah anggota tidak terlalu banyak namun tidaklah mesti ditentukan jumlahnya

melainkan menurut kebutuhan kepengurusan dan keterwakilan di tingkat dusun.

3. Perlu penerangan/pendampingan teknis dari pihak pemerintah maupun organisasi

tertentu ke arah kerjasama dengan pihak lain guna mencapai tujuan strategis.

4. Perlu partisipasi unsur masyarakat desa dalam upaya mendorong kegiatan

III. METODE KAJIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Profil petani lahan kering Gampong Lampisang Dayah tidak terlepas dengan

permasalahan besar seperti masih melekatnya dengan pola pertanian subsisten.

Petani tersebut selalu terkait dengan keterbatasan sarana penunjang aktivitas

pertanian (infrastruktur) di samping sangat sederhana dalam aplikasi teknologi

tepatguna. Akibatnya kegiatan tidak berkembang dengan baik, rendahnya produktifitas

sehingga sulit berkembang pasar yang lebih luas. Rendahnya pendapatan,

terbatasnya akses kepada sumber modal dan rendahnya SDM, mengakibatkan

rendahnya tingkat kesejahteraan.

Permasalahan sosial adalah kalangan petani lahan kering belum terjalin

kerjasama petani secara maksimal maupun hubungan dengan pihak lain luar desa

yang dapat menggalang kreativitas petani. Tujuan penggalangan petani ialah guna

memotivasi terbentuknya kelembagaan yang tangguh berkompetisi sehingga

mendapat kepercayaan institusi luar. Modal sosial tersebut dapat diusahakan melalui

jejaring sosial namun belum terjadi dengan sempurna sehingga akses kerjasama

masih terbatas, malah belum mendapat kepercayaan (trust) dari sumber modal

sekitarnya.

Permasalahan di atas sangat mempengaruhi kelancaran seluruh kegiatan

petani lahan kering yang bergerak dalam penanaman kopi dan dan kelapa serta yang

bergerak dalam penggembalaan kerbau dan lembu. Dalam kegiatannya usahatani di

lahan kering memang tidak terlepas dari unsur kelemahan dan ancaman, di samping

memiliki unsur kekuatan dan peluang. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki akan

diinventarisir dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman akan

digolongkan dalam faktor eksternal.

Tujuan akhir kajian adalah merumuskan program pengembangan masyarakat

setelah mengetahui indikator-indikator yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan.

Guna lebih terfokus alur pemikiran dan analisis data dimaksud, perlu disusun dalam

suatu gambaran kerangka berpikir yang sistematis, sehingga memudahkan

pengambilan data dari responden, mempercepat proses kajian analisis SWOT

(Strengths, Weaknessess, Oprtunities dan Threats), serta dalam tahapan pelaksanaan

Gambar 1 Kerangka Berpikir

Keterangan :

Mempengaruhi, memerlukan

Permasalahan Petani Lahan Kering

1. Pola pertanian subsisten;

Ketergantungan pada musim

hujan (rainfed).

Ketidaktepatan cara

pengolahan tanah.

Belum diaplikasi teknologi

pertanian tepatguna.

Terbatasnya permodalan.

Tidak tersedia infrastruktur

penunjang kegiatan pertanian yang baik.

Belum terjadi interaksi pasar

yang lebih luas.

2. Pola agribisnis terkendala;

Pola produksi pertanian

ter-pencar/belum mengelompok.

Sarara/prasarana ekonomi

belum memadai.

Biaya trasportasi tinggi akibat

kondisi geografis daerah.

Pola agroindustri terpusat di

kota sehingga mahal bahan baku hasil pertanian.

Sistem kelembagaan

pedesa-an (pasar & keupedesa-angpedesa-an) lemah.

Faktor Internal Petani Lahan Kering

Ketersediaan lahan kering.

jejaring sosial/ Kerjasama

petani lahan kering.

Ketersediaan modal usaha.

Ketersediaan SDM.

Aplikasi terknologi dalam

kegiatan pertanian.

Ketersediaan infrastruktur.

Faktor Eksternal Petani Lahan Kering

Peran kelembagaan lokal.

Peranan musrenbang.

Peranan pasar dan

pemasaran hasil tani.

Peran dinas teknis melalui

pendamping teknis.

Peran swasta/pengusaha.

Peran ORNOP dalam

pemberdayaan petani. USAHATANI LAHAN KERING Strategi Rancangan Program Pembangunan sektor pertanian secara partisipatif dalam rangka penguatan ekonomi petani

lahan kering.

Hasil Yang Diharapkan Petani

lahan kering

Pemanfaatan lahan

kering secara efektif dan efesien.

Berjalannya pola

kegiatan agribisnis

Meningkatnya

3.2 Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian Pengembangan Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan di Gampong

Lampisang Dayah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi ini merupakan kelanjutan dari Pemetaan Sosial

dan evaluasi kegiatan. Menjadi sasaran kajian yakni terhadap masyarakat petani

lahan kering yang tidak mempunyai akses tetap terhadap 105 hektar lahan sawah

irigasi.

Alasan pemilihan komunitas petani lahan kering Gampong Lampisang Dayah

yakni mempertimbangkan bahwa desa ini memiliki lahan kering relatif terluas dalam

Kecamatan Seulimeum. Kemudian, di desa ini pernah dilaksanakan suatu program

pengembangan ekonomi masyarakat yang bersumber dari dana Program Inpres

Desa Tertinggal tahun 1994. Sasaran program dimaksud diarahkan kepada petani

lahan kering, tetapi terkendala disebabkan terjadinya konflik bersenjata di Provinsi

NAD, sehingga ketersediaan potensi sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan

secara maksimal. Lahan kering desa ini meliputi lahan ladang, kebun, dataran dan

hutan yang seluruhnya memiliki luas 524 hektar, sebenarnya pernah dimanfaatkan

untuk pertanian dan pengembalaan sebelum terjadi konflik yaitu antara tahun 1970

sampai 1998.

1. Kegiatan pertanian

Usahatani berupa tanaman palawija di ladang tetapi ukuran penguasaan dan

pengelolaan lahan rata-rata relaif sangat kecil, sehingga tingkat produksi sangat

rendah. Kegiatan perkebunan dengan tanaman kopi pernah diusahakan petani di

atas tanah negara sebelum tahun 1994 namun gagal karena lahan tersebut

berpindah hak kepada pengelola hutan tanaman industri (HTI) PT. Indrapuri

(PTI). Kegiatan petani pada saat itu berlangsung secara subsisten dan belum

mendapat bantuan modal kerja serta penyuluhan (bimbingan teknis) dari

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

2. Kegiatan Penggembalaan

Pengembalaan pernah berlangsung sebelum tahun 1998, namun tidak

berkelanjutan disebabkan Aceh ketika itu terjadi konflik. Pengembalaan ternak

kerbau dan lembu memamf lahaaatkan dataran milik negara sekitar 135 hektar.

Pemeliharaan ternak lembu yang dilakukan petani di dalam peladangan dan

perkebunan, hanyalah sebatas pemerliharaan ternak yang dimanfaatkan

Mengenai jadwal kajian lapangan terdir