ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

OLEH ANGGI DESTRIA

H14050283

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

ANGGI DESTRIA. Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri

Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian Indonesia (dibimbing oleh

TONY IRAWAN).

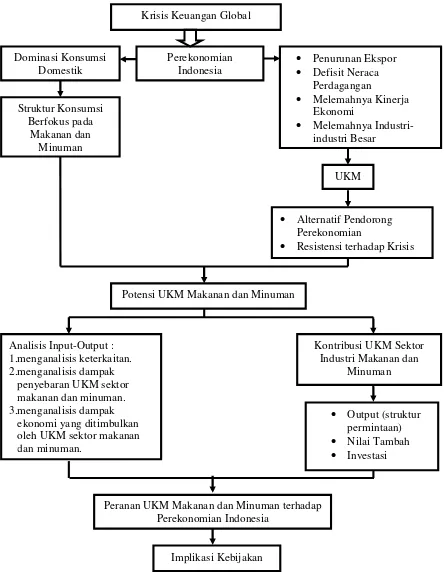

Krisis ekonomi yang terjadi akibat subprime mortgage berdampak pada sektor keuangan Amerika Serikat dan juga berdampak kepada sektor riil serta perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada penurunan permintaan. Hal ini menciptakan tren penurunan surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemanfaatan pasar domestik secara optimal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusinya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor formal. Karena pada sektor formal dibutuhkan suatu keterampilan yang khusus yang tidak dimiliki olh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya. Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa UKM belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja, dengan adanya hambatan tersebut akan menghambat proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.

Untuk melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman, sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur permintaan, investasi dan nilai tambah bruto, (2) Menganalisa keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya, (3) Menganalisa dampak penyebaran antara UKM sektor industri makanan dan minuman dengan sektor lainnya, dan (4) Menganalisa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri makanan dan minuman dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan efek pengganda (multiplier) output, pendapatan dan tenaga kerja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dari Tabel Input-Output UKM nasional tahun 2007 updating dengan matriks berukuran 233x233 yang kemudian diagregasi menjadi matriks berukuran 33x33 dan juga beberapa data sekunder lainnya. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Input-Output maupun analisis deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Microsoft Excell 2003.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UKM sektor industri makanan dan minuman mampu mempengaruhi pembentukan output sektor hulunya terutama sektor industri pengolahan lainnya (besar). Investasi industri makanan dan minuman kecil, menengah maupun besar menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar UKM sektor industri makanan dan minuman belum bankable (belum memenuhi syarat berhubungan dengan bank) sehingga sulit untuk mendapatkan kredit untuk penambahan modal. Nilai tambah bruto sektor industri tergolong tinggi, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung, industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan kebelakang yang lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan kedepannya. Hal ini disebabkan industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulunya yaitu industri pengolahan lainnya (besar). Nilai keterkaitan ke depan yang rendah diakibatkan oleh penggunaan output dari industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar yang lebih banyak dikonsumsi langsung oleh rumah tangga daripada digunakan sebagai input antara oleh sektor produksi lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dampak penyebaran menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman kecil dan menengah kurang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya tetapi memiliki kemampuan untuk menarik pertumbuhan sektor hulunya. Hal ini sesuai dengan analisis keterkaitan, dimana nilai keterkaitan ke belakang lebih besar daripada keterkaitan ke depannya. Namun dari ke dua analisis tersebut UKM sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang layak untuk dikembangkan.

dibandingkan dengan multiplier pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada industri makanan dan minuman (kecil) akan meningkatkan output sektor-sektor lainnya. Industri makanan dan minuman (menengah) memiliki nilai multiplier pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan multiplier output. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir output dari sektor industri makanan dan minuman (menengah) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja pada sektor tersebut.

ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh

ANGGI DESTRIA H14050283

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian

Indonesia

Nama : Anggi Destria

NIM : H14050283

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Toni Irawan, M. App. Ec

NIP : 19820306 20050 1 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr.Ir. Rina Oktaviani, MS

NIP : 19641023 1989032 002

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juli 2009

RIWAYAT HIDUP

Anggi Destria. Dilahirkan di Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1986 dari pasangan Bapak Rochman Effendi dan Ibu Mardiah Rosdiana. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menjalani kehidupan yang bahagia dari kecil sampai dewasa di kota kelahirannya, kota Bogor, Jawa Barat.

Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 di SDN Polisi V Bogor. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 1999 sampai tahun 2002 di SLTPN 1 Bogor. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah umum di SMUN 2 Bogor dan lulus pada tahun 2005.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya untuk Allah SWT, pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mendapat kemudahan dan kemampuan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada Qudwah Hasanah kita, Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Al-Islam sebagai jalan hidup sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia sejagad raya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian

Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Tony Irawan, M. App. Ec. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Ibu Widyastutik, SE, M.Si. dan Ibu Fifi Diana Thamrin, M.Si selaku dosen

penguji utama dan komisi pendidikan, yang telah memberi saran-saran dan ilmu yang bermanfaat.

3. Bapak Ir. Eko Oesman yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan Harry Gustara, Sundoro Ari, Fitrah Mailendra, Riri, Arisa, Ginna, Dian Agustina, Inna, Tanjung, Tyaz, Dewinta, Renny dan seluruh teman-teman angkatan 42 Ilmu Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis.

Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bogor, Juli 2009

ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

OLEH ANGGI DESTRIA

H14050283

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

RINGKASAN

ANGGI DESTRIA. Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri

Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian Indonesia (dibimbing oleh

TONY IRAWAN).

Krisis ekonomi yang terjadi akibat subprime mortgage berdampak pada sektor keuangan Amerika Serikat dan juga berdampak kepada sektor riil serta perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia memiliki hubungan perdagangan dengan intensitas yang relatif tinggi sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada penurunan permintaan. Hal ini menciptakan tren penurunan surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemanfaatan pasar domestik secara optimal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusinya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor formal. Karena pada sektor formal dibutuhkan suatu keterampilan yang khusus yang tidak dimiliki olh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya. Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa UKM belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja, dengan adanya hambatan tersebut akan menghambat proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.

Untuk melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman, sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur permintaan, investasi dan nilai tambah bruto, (2) Menganalisa keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya, (3) Menganalisa dampak penyebaran antara UKM sektor industri makanan dan minuman dengan sektor lainnya, dan (4) Menganalisa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri makanan dan minuman dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan efek pengganda (multiplier) output, pendapatan dan tenaga kerja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dari Tabel Input-Output UKM nasional tahun 2007 updating dengan matriks berukuran 233x233 yang kemudian diagregasi menjadi matriks berukuran 33x33 dan juga beberapa data sekunder lainnya. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Input-Output maupun analisis deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Microsoft Excell 2003.

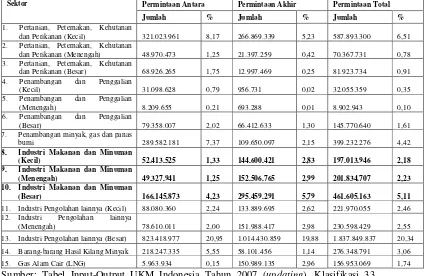

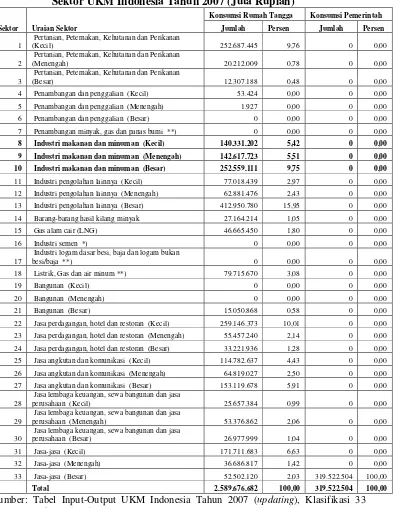

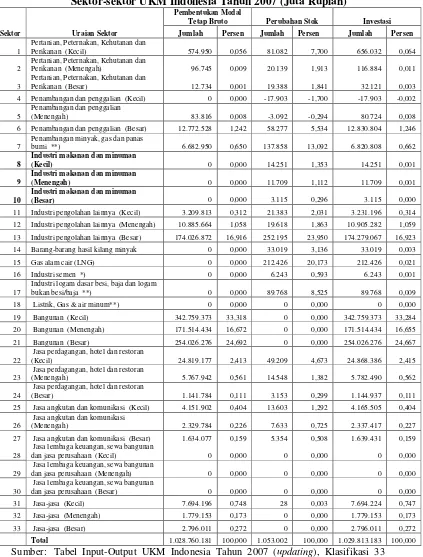

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UKM sektor industri makanan dan minuman mampu mempengaruhi pembentukan output sektor hulunya terutama sektor industri pengolahan lainnya (besar). Investasi industri makanan dan minuman kecil, menengah maupun besar menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian besar UKM sektor industri makanan dan minuman belum bankable (belum memenuhi syarat berhubungan dengan bank) sehingga sulit untuk mendapatkan kredit untuk penambahan modal. Nilai tambah bruto sektor industri tergolong tinggi, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung, industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan kebelakang yang lebih besar dibandingkan dengan nilai keterkaitan kedepannya. Hal ini disebabkan industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulunya yaitu industri pengolahan lainnya (besar). Nilai keterkaitan ke depan yang rendah diakibatkan oleh penggunaan output dari industri makanan dan minuman kecil, menengah dan besar yang lebih banyak dikonsumsi langsung oleh rumah tangga daripada digunakan sebagai input antara oleh sektor produksi lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dampak penyebaran menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman kecil dan menengah kurang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor hilirnya tetapi memiliki kemampuan untuk menarik pertumbuhan sektor hulunya. Hal ini sesuai dengan analisis keterkaitan, dimana nilai keterkaitan ke belakang lebih besar daripada keterkaitan ke depannya. Namun dari ke dua analisis tersebut UKM sektor industri makanan dan minuman merupakan industri yang layak untuk dikembangkan.

dibandingkan dengan multiplier pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada industri makanan dan minuman (kecil) akan meningkatkan output sektor-sektor lainnya. Industri makanan dan minuman (menengah) memiliki nilai multiplier pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan multiplier output. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir output dari sektor industri makanan dan minuman (menengah) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja pada sektor tersebut.

ANALISIS PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh

ANGGI DESTRIA H14050283

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Judul Skripsi : Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian

Indonesia

Nama : Anggi Destria

NIM : H14050283

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Toni Irawan, M. App. Ec

NIP : 19820306 20050 1 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr.Ir. Rina Oktaviani, MS

NIP : 19641023 1989032 002

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juli 2009

RIWAYAT HIDUP

Anggi Destria. Dilahirkan di Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1986 dari pasangan Bapak Rochman Effendi dan Ibu Mardiah Rosdiana. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menjalani kehidupan yang bahagia dari kecil sampai dewasa di kota kelahirannya, kota Bogor, Jawa Barat.

Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 di SDN Polisi V Bogor. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 1999 sampai tahun 2002 di SLTPN 1 Bogor. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah umum di SMUN 2 Bogor dan lulus pada tahun 2005.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya untuk Allah SWT, pencipta dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mendapat kemudahan dan kemampuan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada Qudwah Hasanah kita, Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Al-Islam sebagai jalan hidup sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia sejagad raya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian

Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Tony Irawan, M. App. Ec. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Ibu Widyastutik, SE, M.Si. dan Ibu Fifi Diana Thamrin, M.Si selaku dosen

penguji utama dan komisi pendidikan, yang telah memberi saran-saran dan ilmu yang bermanfaat.

3. Bapak Ir. Eko Oesman yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan Harry Gustara, Sundoro Ari, Fitrah Mailendra, Riri, Arisa, Ginna, Dian Agustina, Inna, Tanjung, Tyaz, Dewinta, Renny dan seluruh teman-teman angkatan 42 Ilmu Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis.

Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bogor, Juli 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 10

1.4. Manfaat Penelitian ... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Usaha Kecil dan Menengah ... 12

2.2. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 16

2.3. Golongan Industri Makanan dan Minuman Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 ... 19

2.4. Kondisi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia. ... 19

2.5. Tabel Input-Output 2.5.1. Konsep dan Definisi. ... 25

2.5.2. Kerangka Dasar Tabel Input-Output. ... 28

2.6. Analisis Input-Output 2.6.1. Analisis Keterkaitan. ... 31

2.6.2. Analisis Dampak Penyebaran. ... 33

2.6.3. Analisis Pengganda ... 34

2.7. Penelitian Terdahulu ... 36

2.8. Kerangka Penelitian ... 39

III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data ... 43

3.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data 3.2.1. Tabel Koefisien Input. ... 44

3.2.3. Koefisien Pendapatan. ... 46 3.2.4. Koefisien Tenaga Kerja ... 47 3.3. Analisis Keterkaiatan

3.3.1. Keterkaitan ke Depan. ... 48 3.3.2. Keterkaitan ke Belakang ... 48 3.4. Analisis Dampak Penyebaran

3.4.1. Kepekaan Penyebaran ... 49 3.4.2. Koefisien Penyebaran. ... 50 3.5. Analisis Pengganda

3.5.1. Pengganda Output. ... 51 3.5.2. Pengganda Pendapatan ... 52 3.5.3. Pengganda Tenaga Kerja. ... 54

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Input Antara dan Permintaan Antara Usaha Kecil dan Menengah Sektor Industri Makanan dan Minuman

4.1.1. Struktur Input Antara

UKM Sektor Industri Makanan dan Minuman. ... 57 4.1.2. Struktur Permintaan

UKM Sektor Industri Makanan dan Minuman ... 58 4.1.3. Struktur Konsumsi Rumah Tangga

dan Konsumsi Pemerintah. ... 60 4.1.4. Struktur Investasi ... 62 4.1.5. Struktur Nilai Tambah Bruto ... 64 4.2. Analisis Keterkaitan

4.2.1. Keterkaitan ke Depan. ... 68 4.2.2. Keterkaitan ke Belakang. ... 70 4.3. Analisis Dampak Penyebaran... 72 4.4. Analisis Pengganda

V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

2.1. Kerangka Penyajian Tabel Input-Output ... 29 2.2. Tabel Input-Output ... 30 3.1. Ringkasan Rumus Multiplier Output, Pendapatan

dan Tenaga Kerja ... 56 4.1. Struktur Komposisi Input Antara UKM 10 Sektor Utama

Indonesia Tahun 2007 ... 58 4.2. Permintaan Antara dan Permintaan Akhir

15 Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 59 4.3. Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah

Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 61 4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Stok, dan

Investasi Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 63 4.5. Kontribusi Sektor-Sektor UKM Indonesia terhadap

Nilai Tambah Bruto ... 67 4.6. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan

Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 69 4.7. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang

Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 71 4.8. Nilai Koefisien Penyebaran dan Kepekaan Penyebaran

Sektor-Sektor UKM Indonesia Tahun 2007 ... 74 4.9. Nilai Koefisien Multiplier Output, Multiplier Pendapatan

dan Multiplier Tenaga Kerja Tipe I dan Tipe II

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1.1. Jumlah Pengusaha UKM di Indonesia Periode 1997-2007 ... 5 1.2. Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM di Berbagai Sektor

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kode dan Klasifikasi Sektor Tabel yang Digunakan ... 86 2. Tabel Input-Output UKM Indonesia 2007 (Updating)

Klasifikasi 33 Sektor ... 95 3. Matriks Koefisien Input Klasifikasi 33 Sektor ... 102

4. Matriks Kebalikan Leontif Terbuka Klasifikasi 33 Sektor ... 107 5. Matriks Kebalikan Leontif Tertutup Klasifikasi 33 Sektor... 112 6. Permintaan Antara dan Permintaan Akhir Sektor-sektor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir sejak pertengahan tahun 2007 hingga sekarang

menjadi masa-masa terberat bagi perekonomian Amerika Serikat dan juga

berdampak pada perekonomian dunia. Krisis ekonomi yang terjadi akibat

subprime mortgage tersebut bukan hanya berdampak kepada sektor keuangan negara adidaya tersebut tetapi juga berdampak kepada sektor riil serta

perekonomian dunia yang terhubung ke dalamnya. Jatuhnya pasar keuangan

Amerika Serikat dan kemudian pasar keuangan dunia menimbulkan suatu

kontraksi ekonomi yang berdampak luas. Efek kontraksi ekonomi tersebut dapat

dirasakan bukan hanya oleh sesama negara maju tetapi yang lebih parah terkena

dampak krisis tersebut ialah negara-negara berkembang.

Hal ini terjadi karena penurunan harga saham di negara maju seperti

Amerika Serikat dimana bank-bank internasional mengalami kerugian akibat

krisis subprime mortgage yang awalnya menimbulkan penurunan kurs Dollar AS terhadap mata uang Euro dan Yen. Jatuhnya valuasi saham di AS selanjutnya

memicu penurunan harga saham di seluruh dunia karena investor khawatir

pelemahan ekonomi AS akan berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

Dampak berikutnya dari penurunan harga saham di negara berkembang adalah

adanya pelarian modal ke instrumen yang kurang berisiko (misalnya surat utang

negara maju atau emas) sehingga kurs mata uang negara berkembang melemah.

Perlambatan ekonomi hampir terjadi di seluruh negara seperti Amerika

ditambah lagi dengan adanya suatu integrasi pasar keuangan dan perdagangan

dunia sehingga setiap negara merasakan dampak krisis yang hampir serupa.

Negara-negara berkembang memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat

yang terkait dengan perdagangan produk-produk. Seperti halnya negara-negara

berkembang lainnya, Indonesia juga memiliki hubungan perdagangan dengan

intensitas yang relatif tinggi. Indonesia memiliki proporsi ekspor produk ke pasar

AS sebesar 20 persen sehingga saat krisis ekonomi terjadi berdampak pada

penurunan permintaan. Lebih lanjut, kondisi krisis global menimbulkan second

round effect berupa melemahnya nilai ekspor netto Indonesia karena penurunan daya beli luar negeri dan semakin mahalnya bahan baku impor akibat pelemahan

Rupiah.

Kondisi ini pun pada gilirannya berkontribusi terhadap tren penurunan

surplus (ekspor netto) neraca perdagangan Indonesia. Idealnya, komponen ekspor

netto memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menopang laju PDB

sekaligus demi menciptakan kondisi aman pada supply cadangan devisa. Akan tetapi, kenyataan berkata lain, kontribusi ekspor netto dalam pembentukan PDB

terus mengalami tren penurunan. Pada tahun 2003, kontribusi ekspor netto

terhadap pembentukan PDB masih sebesar 7,63 persen. Tetapi, pada tahun 2004

kontribusi ekspor netto turun drastis menjadi hanya 4,65 persen. Kemudian, pada

tahun 2005 kontribusi ekspor netto terhadap pembentukan PDB turun lagi menjadi

hanya 4,30 persen. Kontribusi ekspor netto dalam pembentukan PDB mengalami

kenaikan pada tahun 2006 menjadi 5,40 persen. Namun pada tahun 2007

triwulan ketiga 2008 kontribusi ekspor netto sebagai penopang PDB terus

mengalami penurunan. Pada triwulan ketiga 2008, kontribusi ekspor netto, bahkan

tercatat berkontraksi atau tumbuh negatif sebesar 0,10 persen.

Merosotnya ekspor juga diikuti dengan merosotnya kinerja pasar modal

dan perbankan, serta penurunan nilai aset-aset perusahaan besar yang berimbas

kepada situasi kontraksi pada industri-industri besar penopang ekonomi

Indonesia. Dampak tersebut kemudian berlanjut kepada maraknya kebijakan

pemutusan hubungan kerja serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat

yang akan berujung kepada tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terjadi pada industri-industri

yang berorientasi ekspor, menyusul kemudian rencana PHK pada industri tekstil

dan produksi tekstil (TPT) dan kertas, dan rencana merumahkan tenaga kerja pada

industri perkayuan dan industri perkebunan. Selain itu, resesi global juga

mengakibatkan PHK atas sebagian dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar

negeri, dan pemulangan mereka ke Indonesia, sehingga akan mengurangi

pendapatan devisa dari penghasilan mereka di luar negeri (remittance).

Situasi dan kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu dan dampak

negatif yang dapat ditimbulkannya harus dapat diantisipasi segera oleh seluruh

stakeholders dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia memerlukan suatu alternatif sektor yang dapat menjadi prime sector dan menggantikan sektor industri besar yang sedang terpuruk dalam menyokong

pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Selain itu, diperlukan pemanfaatan

UKM (Usaha Kecil Menengah) diindikasikan dapat menjadi solusi dalam

melewati masa-masa krisis ekonomi seperti sekarang ini.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi

yang telah terbukti tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Pengalaman krisis

ekonomi tahun 1997 telah menunjukkan bahwa UKM dapat menjadi penyokong

perekonomian yang paling efektif dalam mengatasi masalah makroekonomi yang

terjadi. UKM memanfaatkan pasar domestik dan memiliki korelasi yang rendah

dengan sistem keuangan, pasar keuangan, dan perekonomian global sehingga

tidak rentan terhadap krisis. Selain itu, UKM bukanlah main partner perbankan sehingga UKM kurang terpengaruh oleh guncangan di sektor perbankan dan

resiko keuangan lainnya. UKM memiliki peranan dalam mengatasi pengangguran

karena sebagian besar bersifat labor intensif dengan memanfaatkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan industri besar yang lebih berfokus pada

modal (capital intensive) sehingga terjadi trickle down effect yang lebih besar dan diharapkan dapat membawa perekonomian ke arah yang lebih stabil dalam masa

krisis ini.

Kemampuan UKM untuk tetap bertahan di masa krisis ekonomi

merupakan bukti bahwa sektor UKM merupakan bagian dari sektor usaha yang

cukup tangguh. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara

berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro dan

kecil (Berry, et al., 2001). Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro dan kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.

peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan

dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

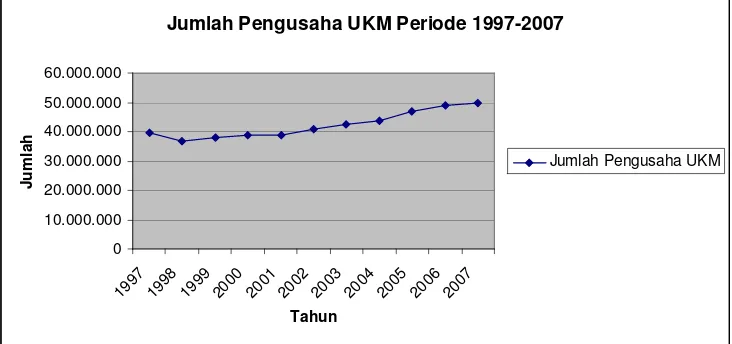

Jumlah Pengusaha UKM Periode 1997-2007

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

1997 1998 19992000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007

Tahun

J

u

m

la

h

Jumlah Pengusaha UKM

[image:31.612.135.501.188.360.2]Sumber : Statistik Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2008

Gambar 1.1 Jumlah Pengusaha UKM di Indonesia Periode 1997-2007

Kuncoro (2002) menyebutkan bahwa UKM di Indonesia telah memainkan

peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan

mendukung pendapatan rumah tangga. Pada tahun 1980 jumlah pengusaha yang

bergerak di sektor UKM sekitar 7 ribu dan terus meningkat tiap tahunnya. Pada

saat krisis ekonomi tahun 1997 terjadi penurunan tajam jumlah pengusaha yang

bergerak di sektor UKM ini dari sekitar 39 juta menjadi sekitar 36 juta atau turun

7,4 persen. Setelah krisis ekonomi 1997 jumlah pengusaha di sektor UKM ini

terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun

2000, menunjukkan dari 39,04 juta pengusaha, 99,85 persen merupakan

pengusaha kecil dan 0,14 persen merupakan pengusaha menengah, serta hanya

0,05 persen pengusaha besar. Jumlah Pengusaha di sektor UKM ini terus

pengusaha pada tahun 2005. Hingga tahun 2006 jumlah pengusaha di sektor UKM

terus meningkat mencapai 48,78 juta pengusaha.

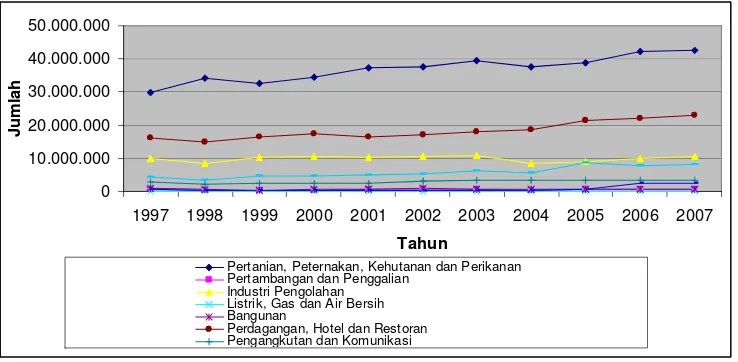

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tahun

J

u

m

la

h

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

[image:32.612.135.504.160.341.2]Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah 2008

Gambar 1.2 Penyerapan Tenaga Kerja oleh UKM di Berbagai Sektor di IndonesiaPeriode 1997-2007

Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor UKM di Indonesia secara rata-rata

meningkat sebesar 3 persen per tahun. Selama periode 1997-2007, tingkat

penyerapan tenaga kerja meningkat hingga 24 persen sementara pertumbuhan

output sektor UKM meningkat hingga 307,45 persen. Dilihat dari seluruh sektor

ekonomi ternyata secara rata-rata dalam periode 1997-2007, sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar

terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 98 persen per tahun dengan kontribusi

output rata-rata terhadap output total sektor UKM sebesar 64,7 persen per tahun.

Sektor listrik gas dan air bersih memberikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang

paling rendah sebesar 0,4 persen per tahun dengan kontribusi terhadap output total

Menurut Hoselitz (1959), Sektor UKM di negara berkembang merupakan

sektor yang labor intensive sehingga sektor ini diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran di negara berkembang. Selain labor intensive, UKM sering dikenal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, banyak sisi kebaikan yang dapat

diambil dari usaha mikro dan kecil khususnya dalam mendorong pembangunan di

negara-negara berkembang. UKM mempunyai ciri khusus yakni sifat mereka

yang memiliki keterampilan (skill) dan teknologi khusus, kontribusi dan kewirausahaan akan pembangunan, dan memiliki keterkaitan dengan berbagai

industri (industrial linkages). UKM memberikan prospek yang cerah di masa depan untuk menciptakan tenaga kerja dengan skala yang besar dan kesempatan

mendapatkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah khususnya pada daerah

desa atau pinggiran kota (rural) yang akan mendukung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan berkeseimbangan, yang merupakan

syarat untuk memicu dan keluar dari kemiskinan dan masalah-masalah sosial

ekonomi lainnya (Ahmed, 2001).

Subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu pusat konsentrasi

dari kegiatan produksi usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari data nilai output dan

nilai tambah dari subsektor makanan dan minuman yaitu sebesar 35,5 persen dan

26 persen dari total nilai output dan total nilai tambah tahun 2005 (BPS, 2005).

Struktur perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa 60 persen pendapatan

nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dan faktor inilah yang cukup

mampu menahan dampak krisis global yang sedang berlangsung. Jika dilihat dari

ialah sektor industri makanan dan minuman. Selain itu UKM sektor industri

makanan dan minuman memiliki keterkaitan dengan banyak sektor, mulai dari

proses produksi hingga proses distribusi hasil output. Dengan kata lain,

sektor-sektor ekonomi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung

terhadap seluruh rangkaian produksi hingga pemasaran produk akhir seperti

pertanian, perdagangan, jasa, transportasi dan sektor-sektor ekonomi lainnya ikut

diuntungkan melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan mekanisme

keterkaitan (linkage mechanism).

1.2. Perumusan Masalah

Banyaknya angkatan kerja yang diserap sektor informal merupakan

refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih

luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini

memang diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi

perekonomian negara namun disatu sisi sektor ini mempunyai ketidakmampuan

dalam menyerap banyak tenaga kerja. Disamping itu, meskipun penyediaan

kesempatan kerja oleh sektor formal terbuka untuk semua orang, namun dalam

kenyataannya kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan

khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain

kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi

keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya (Cahyono, 1983).

Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial dalam

belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang

menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh

yaitu dalam hal permodalan (investasi). Hal tersebut menghambat UKM untuk

meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun

potensial dalam penciptaan lapangan dengan adanya hambatan tersebut akan

menghambat pula proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha.

Salah satu sektor UKM yang memiliki potensi dalam menciptakan nilai

tambah adalah UKM sektor industri makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat

dari kontribusi dan peranan UKM sektor industri makanan dan minuman sebagai

salah satu pusat konsentrasi unit usaha kecil dan juga sebagai motor penggerak

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terbukti handal. UKM sektor industri

makanan dan minuman merupakan salah satu yang memiliki nilai output dan nilai

tambah yang tinggi, juga dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UKM sektor

industri makanan dan minuman dapat memenuhi kebutuhan masyarakat domestik

atau masyarakat dalam negeri yang didominasi oleh kebutuhan pokok yaitu

makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang ingin diidentifikasi dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan UKM sektor industri makanan dan minuman

berdasarkan struktur permintaan, investasi, dan nilai tambah bruto?

2. Bagaimana keterkaitan UKM sektor industri makanan dan minuman dengan

3. Berapa besar dampak penyebaran UKM sektor industri makanan dan

minuman di Indonesia?

4. Berapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri

makanan dan minuman, ditinjau berdasarkan multiplier terhadap output,

pendapatan dan tenaga kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, tujuan

penelitian adalah :

1. Melihat peranan UKM sektor industri makanan dan minuman dalam struktur

permintaan, investasi dan nilai tambah bruto.

2. Menganalisis keterkaitan UKM sektor industri makanan dan minuman

dengan UKM sektor lainnya.

3. Menganalisis dampak penyebaran UKM sektor industri makanan dan

minuman di Indonesia.

4. Menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh UKM sektor industri

makanan dan minuman, ditinjau berdasarkan multiplier terhadap output,

pendapatan dan tenaga kerja.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemegang

kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Manfaat atau kegunaan yang

kebijakan mengenai peran UKM dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam

menciptakan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja serta keterkaitan

dengan perkembangan UKM di sektor lainnya sehingga pemegang kebijakan

dapat mengeluarkan alat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan UKM sektor

industri makanan dan minuman.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan kepada

masyarakat tentang tabel Input-Output Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel

Input-Output UKM berbeda dengan tabel Input-Output biasa karena pada tabel

Input-Output UKM sektor yang tertulis lebih rinci dilihat dari skala usahanya

yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Sehingga kita dapat melihat hubungan

atau keterkaitan antar sektor dan juga hubungan atau keterkaitan antar skala

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama,

tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya

dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan

perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok

perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent,

tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif.

Tapi usaha yang bersifat kewirausahaan adalah usaha yang pada awalnya

bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan

dengan praktek-praktek inovasi strategis.

Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Usaha Kecil (UK) memiliki kriteria

yang dilihat dari segi keuangan dan modal sebagai berikut ; Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta Rupiah, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak satu milyar rupiah. Ketiga, milik Warga Negara Indonesia (WNI). Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan

usaha menengah atau usaha besar. Kelima, berbentuk badan usaha orang perseorangan, tidak berbadan hukum termasuk koperasi. Menurut

rakyat yang mempunyai penjualan tahunan di atas satu milyar Rupiah sampai

sepuluh milyar rupiah.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menggunakan kriteria industri

kecil berdasarkan surat keputusan mentri No. 254/MPP/Kep/7/1999 tentang

kriteria industri kecil di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan

yang menyatakan bahwa yang termasuk industri kecil dan usaha dagang kecil

adalah perusahaan yang mempunyai nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai

dengan dua ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

serta pemiliknya adalah WNI. Departemen Perindustrian Republik Indonesia

mulai tahun 2003 membagi industri kecil ke dalam lima cabang industri yaitu

sandang, pangan, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta

kerajinan.

World Bank memiliki definisi yang berbeda mengenai industri kecil dan

menengah. World Bank membaginya kedalam tiga kelompok dengan kriteria :

• Medium Enterprise

o Jumlah karyawan maksimal 300 orang.

o Pendapatan setahun mencapai $ 15 juta.

o Jumlah aset mencapai $ 15 juta.

• Small Enterprise

o Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.

o Pendapatan setahun mencapai $ 3 juta.

• Micro Enterprise

o Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.

o Pendapatan setahun tidak lebih dari $ 100 ribu.

o Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.

Sebenarnya masih ada definisi dan kriteria yang berbeda-beda dari

berbagai lembaga swadaya masyarakat dan para peneliti sesuai dengan tujuan

masing-masing. Namun dalam penelitian ini menggunakan data dengan definisi

UKM dari Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi tentang ukuran besar kecilnya

perusahaan di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam

proses produksi menurut BPS dibagi menjadi :

1. Industri rumah tangga, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan

jumlah tenaga kerja berkisar antara 1-4 orang.

2. Industri kecil, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah

tenaga kerja berkisar antara 5-19 orang.

3. Industri sedang, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah

tenaga kerja berkisar antara 20-90 orang.

4. Industri besar, yaitu perusahaan atau industri pengolahan dengan jumlah

tenaga kerja lebih besar dari 100 orang.

Klasifikasi baik usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar

menggunakan sembilan penggolongan utama sektor ekonomi yang meliputi :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

2. Pertambangan dan penggalian.

a. Makanan, minuman dan tembakau.

b. Tekstil, barang kulit dan alas kaki.

c. Barang kayu dan hasil hutan lainnya.

d. Kertas dan barang cetakan.

e. Pupuk kimia dan barang dari karet.

f. Semen dan barang galian bukan logam.

g. Logam dasar besi dan baja.

h. Alat angkutan, mesin dan peralatan.

i. Barang lainnya.

4. Listrik, gas dan air bersih.

5. Bangunan.

6. Perdagangan.

7. Pengangkutan dan komunikasi.

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

9. Jasa-jasa.

a. Pemerintah.

b. Swasta.

Dilihat dari beberapa definisi mengenai usaha kecil dan menengah (UKM)

terdapat karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil

dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal

sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara,

bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada

kelompok usaha industri makanan dan minuman (ISIC31), diikuti oleh kelompok

industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan

industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan

rumahtangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21 persen hingga 22 persen

dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok

usaha industri kertas (ISIC34) dan kimia (ISIC35) relatif masih sangat sedikit

sekali yaitu kurang dari 1 persen.

2.2. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan

sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar

jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil

baik itu di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut

menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola

oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2)

Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang

kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai

usaha besar.

Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai

tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini

digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami

perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan

di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB

yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan

jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan hubungan antara

tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and labour). Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:

Y = f (K,L) (2.1)

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi

oleh tingkat investasi yang merupakan K ( capital) dan angkatan kerja yang merupakan Labour (L) dalam fungsi produksi. Investasi UKM setiap tahunnya terus meningkat, hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk

barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi.

Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia

paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam

kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar;

(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5)

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian

nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada

masa mendatang (Kuncoro, 2002).

Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan

mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat

pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun. Selain itu juga dapat

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan,

mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya

saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha

baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis

pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal (Gie Kian, K, 2003).

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai.

Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam

jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya

mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki ICOR

yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pemberdayaan UKM diharapkan

lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam

jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang

lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran

terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemenkop, 2004).

Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro,

akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan

UKM akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki

keterkaitan industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UKM

akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan

sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kemenkop,

2004).

2.3. Golongan Industri Makanan dan Minuman Menurut Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005

Industri makanan dan minuman pada KBLI tahun 2005 diberi kode 15

(berdasarkan Kode KBLI dua digit). Industri ini dikelompokkan menjadi lima sub

golongan berdasarkan Kode KBLI tiga digit yakni : industri pengolahan dan

pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak (kode

KBLI:151); industri susu dan makanan dari susu (kode KBLI:152); industri

penggilingan padi-padian, tepung, dan makanan ternak (kode KBLI:153); industri

makanan lainnya (kode KBLI:154) serta industri minuman (kode KBLI:155).

Sedangkan untuk pengelompokkan industri makanan dan minuman berdasarkan

Kode KBLI lima digit yakni sebanyak 60 kelompok industri.

2.4. Kondisi Industri Makanan dan Minuman di Indonesia

Total industri pangan Indonesia, baik berskala besar, kecil dan menengah,

maupun rumah tangga pada tahun 2004 mencapai jumlah 944.948 industri,

meningkat dibanding tahun 2003 dengan jumlah 883.880 industri. Akan tetapi,

industri. Industri makanan berskala besar dan menengah sejumlah 4.419 industri,

yang berskala kecil 78.449 industri dan rumah tangga sebanyak 862.080 industri.

Namun kalau dilihat nilai output dan penyerapan tenaga kerjanya, maka yang

besar dan menengah mencapai Rp 173,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 653.930 orang, sedangkan yang skala kecil dan rumah tangga

masing-masing mencapai Rp 13,2 triliun dan Rp 20,1 triliun serta penyerapan tenaga kerja

masing-masing mencapai 635.036 orang dan 1.764.421 orang (Darmawan, 2006).

Omzet industri pangan baik skala besar, menengah, kecil dan rumah

tangga selalu tumbuh dengan besaran 10-12 persen per tahun. Pada tahun 2002

mencapai Rp 163,6 triliun maka pada tahun 2003 telah meningkat menjadi Rp

207,3 triliun. Pada tahun 2004 total omzet industri pangan mencapai kira-kira Rp

800 triliun, dengan perincian 70 persen tidak diolah dan 30 persen diolah. Omzet

industri pangan pada tahun 2005 sebanyak Rp 220 triliun sedangkan pada tahun

2006 menembus jumlah Rp 250 triliun (BPS, 2005). Angka peningkatan ini juga

disumbangkan oleh banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia telah

mencapai kapasitas produksi maksimum sehingga dibutuhkan investasi baru

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan daya belinya.

Sebagaimana halnya dengan industri pangan skala besar dan sedang,

industri kecil menengah (IKM) atau usaha kecil menengah (UKM) pangan

nasional dari waktu ke waktu juga menunjukkan suatu sumbangsih yang cukup

berarti bagi perekonomian Indonesia. Situasi UKM makanan di Indonesia, pada

umumnya dikerjakan dan dikendalikan oleh SDM yang berpengetahuan minim di

berita mengenai keracunan makanan. Mengacu pada data BPS, banyak usaha kecil

menengah pangan (IKM) yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2004

berjumlah 1.031.767 (80 persen dari industri yang ada di Indonesia).

UKM pangan yang tumbuh di masyarakat umumnya adalah sebagai

antisipasi masalah krisis ekonomi dan pada umumnya pula skala usaha, sarana

produksi dan manajemennya dirancang pada skala kecil dan tidak memenuhi

standar manajemen pangan yang ada. Strategi usaha demikian memang paling

tepat dan fleksibel untuk menghadapi situasi tak menentu (fluktuatif) sehingga

pola usaha dapat dijalankan dalam pola yang fleksibel tanpa harus menanggung

risiko keuangan yang besar. Selain itu, pada umumnya UKM pangan Indonesia

memanfaatkan bahan baku lokal dalam pelaksanaan produksinya. Oleh karena itu,

tidak diherankan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, UKM

pangan mampu bertahan (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh

Indonesia, 2006).

2.5. Tabel Input-Output

Tabel Input-Output (I-O) dan analisisnya pertama kali dikembangkan oleh

Professor Wassily Leontif pada akhir dekade 1930-an. Tabel I-O pada dasarnya

merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi

tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan

ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Isian

sepanjang baris dalam matriks menunjukkan bagaimana output suatu sektor

antara dan permintaan akhir, sedangkan isian dalam kolom menunjukkan

pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses

produksinya.

Namun demikian, tabel I-O tidak mampu memberikan informasi tentang

persediaan dan arus barang dan jasa secara rinci menurut komoditi. Semua

infromasi yang dimuat dalam suatu tabel input-output terbatas pada infomasi

untuk sektor ekonomi, yang merupakan gabungan dari berbagai kegiatan ekonomi

atau komoditi. Dengan kata lain, tabel I-O bukan merupakan model atau

perangkat yang mampu memberikan informasi secara rinci tentang berbagai stok

dan arus barang dan jasa yang terjadi pada suatu entitas ekonomi.

Akan tetapi, dengan menggunakan asumsi sederhana memang dapat

disusun dan dikembangkan suatu model ekonomi yang cukup andal. Kenyataan

terakhir inilah yang menjadikan tabel Input-Output diperhitungkan sebagai salah

satu bagian dari sistem neraca nasional yang dapat digunakan sebagai alat untuk

melakukan suatu analisis ekonomi secara komprehensif (BPS, 2008).

Sebagai suatu model kuantitatif, tabel I-O akan memberikan gambaran

menyeluruh mengenai:

1. Struktur perekonomian suatu wilayah yang mencakup struktur output dan

nilai tambah masing-masing sektor.

2. Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh

3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri

maupun barang-barang yang berasal dari impor atau yang berasal dari luar

wilayah tersebut.

4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh

sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan

ekspor.

Mengacu pada konsep dasar yang dikembangkan oleh Leontif menurut

Richardson, Miernyk dan Isard dalam Budiharsono (2001) adalah :

1. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor industri yang satu sama

lain berinteraksi melalui jual beli.

2. Output suatu sektor dijual kepada sektor-sektor lainnya dan untuk memenuhi

permintaan akhir.

3. Input suatu sektor dibeli dari sektor-sektor lainnya, dan rumah tangga

(dalam bentuk jasa tenaga kerja), pemerintah (misalnya pembayaran pajak

tidak langsung, penyusutan), surplus usaha serta impor.

4. Hubungan input dengan output bersyarat linier.

5. Dalam suatu kurun waktu analisis (biasanya 1 tahun) total input sama

dengan total output.

6. Suatu sektor terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dan output tersebut

diproduksikan oleh satu teknologi.

Dalam suatu model input-output yang bersifat terbuka dan statis,

transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O harus memenuhi tiga

1. Asumsi homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi

suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan bahwa tidak ada

substitusi otomatis antar berbagai sektor;

2. Asumsi proporsionalitas yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi,

hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linear yaitu tiap

jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding

dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut;

3. Asumsi additivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total

dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing

sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa di luar sistem input-output semua

pengaruh dari luar diabaikan.

Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan model I-O dalam

perencanaan pengembangan wilayah yaitu:

1. Model I-O dapat memberikan deskripsi yang detail mengenai perekonomian

nasional ataupun perekonomian regional dengan mengkuantifikasikan

ketergantungan antar sektor dan asal (sumber) dari ekspor dan impor.

2. Untuk suatu set permintaan akhir dapat ditentukan besarnya output dari

setiap sektor, dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya.

3. Dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang

disebabkan oleh swasta maupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan

secara terperinci.

4. Perubahan-perubahan teknologi dan harga relatif dapat diintegrasikan ke

Sedangkan kelemahan model I-O anatara lain : (a) asumsi-asumsi yang

sedikit retriktif, (b) biaya pengumpulan data yang besar dan (c)

hambatan-hambatan dalam mengembangkan model dinamik.

Hambatan terbesar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga perencanaan,

terutama di daerah, dalam menggunakan analisis I-O antara lain adalah: (1) biaya

yang relatif besar dalam pengumpulan data; (2) data pokok yang belum memadai,

dan (3) keterbatasan kemampuan teknis. Akan tetapi, bila kendala-kendala

tersebut dapat diatasi maka model I-O ini merupakan model yang canggih untuk

merencanakan pembangunan ekonomi suatu wilayah secara terintegrasi.

Walaupun model Input-Output mengandung berbagai kelemahan-kelemahan

seperti yang telah diuraikan namun model Input-Output masih tetap merupakan

alat analisis yang handal dan bermanfaat, terutama karena kemampuannya untuk

digunakan dalam analisis ekonomi yang lengkap dan komprehensif (Budiharsono,

2001).

2.5.1. Konsep dan Definisi

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam membaca tabel I-O, berikut

ini diuraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pengertian-pengertian

pokok yang sering digunakan (BPS, 2008).

a. Output

Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor

produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah

(negara, propinsi dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya

b. Input Antara

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa

yang digunakan habis dalam proses produksi. Komponen input antara terdiri dari

barang tidak tahan lama dan jasa yang dapat berupa hasil produksi dalam negeri

atau impor. Barang tidak tahan lama adalah barang yang habis dalam sekali pakai

atau barang yang umur pemakaiannya kurang dari setahun. Contoh dari input

antara adalah bahan baku, bahan penolong, jasa perbankan dan sebagainya.

c. Input Primer

Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari

pemakaian faktor produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. Faktor produksi antara

lain terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Wujud dari input

primer adalah upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal dan pajak

tak langsung neto. Input primer disebut juga sebagai balas jasa faktor produksi

atau nilai tambah bruto. Nilai input primer dari suatu sektor akan sama dengan

output dikurangi input antara pada sektor tersebut.

d. Permintaan Antara

Permintaan antara merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi

proses produksi. Dengan kata lain, permintaan antara menunjukkan jumlah

penawaran output dari suatu sektor ke sektor lain yang digunakan dalam proses

produksi.

e. Permintaan Akhir dan Impor

Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa yang digunakan

mencakup barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi. Permintaan

akhir terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor.

(i) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pembelian barang dan jasa

yang dilakukan oleh rumah tangga dan badan-badan yang tidak mencari untung

dikurangi nilai netto penjualan barang bekas dan barang sisa. Akan tetapi,

pembelian rumah baru oleh rumah tangga dimasukkan sebagai pembentukan

modal tetap sektor usaha persewaan bangunan dan tanah (real estate). (ii) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah, baik

pusat maupun daerah, untuk konsumsi kecuali yang sifatnya pembentukan modal,

termasuk pengeluaran untuk kepentingan angkatan bersenjata.

(iii) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan modal tetap bruto mencakup semua pengeluaran untuk

pengadaan barang modal baik dilakukan oleh pemerintah maupun

perusahaan-perusahaan swasta. Barang modal dapat terdiri dari bangunan/konstruksi, mesin

dan peralatan, kendaraan dan angkutan serta barang modal lainnya.

(iv) Perubahan Stok

Perubahan stok sebenarnya juga merupakan pembentukan modal (tidak

tetap) yang diperoleh dari selisih antara stok akhir dan stok awal periode

yang belum sempat dijual dan oleh konsumen sebagai bahan-bahan (inventory) yang belum sempat digunakan.

(v) Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan atau transaksi barang dan jasa antara

penduduk di suatu daerah dengan penduduk di luar daerah tersebut, baik

penduduk kota lain maupun luar negeri. Transaksi tersebut terdiri dari ekspor dan

impor untuk barang, jasa pengangkutan, komunikasi, asuransi dan berbagai jasa

lainnya.

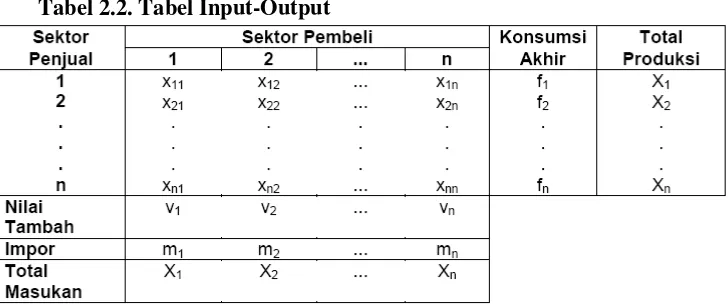

2.5.2. Kerangka Dasar Tabel Input-Output

Tabel Input-Output disajikan dalam bentuk matriks, yaitu sistem penyajian

data yang menggunakan dua dimensi : baris dan kolom. Isian sepanjang baris

tabel Input-Output menunjukkan pengalokasian atau pendistribusian dari output

yang dihasilkan oleh suatu sektor dalam memenuhi permintaan antara oleh sektor

lainnya dan permintaan akhir. Sedangkan isian sepanjang kolom menunjukkan

struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam kegiatan

produksinya.

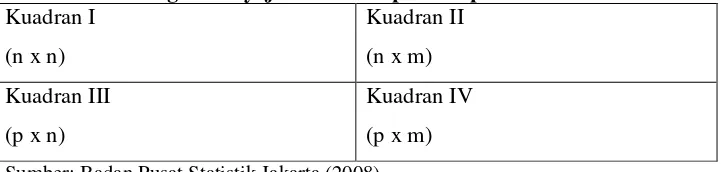

Sesuai dengan sifat dan jenis transaksinya, secara umum matriks yang

disajikan dalam tabel input-output dapat dikelompokkan menjadi 4 sub matriks

Tabel 2.1. Kerangka Penyajian Tabel Input-Output

Kuadran I (n x n)

Kuadran II (n x m) Kuadran III

(p x n)

Kuadran IV (p x m) Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta (2008)

Keterangan : Simbol-simbol di dalam tanda kurung menunjukkan ukuran (ordo) matriks pada kuadran yang bersangkutan. Simbol pertama adalah banyaknya baris dan simbol kedua adalah banyaknya kolom.

Kuadaran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan

digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran ini

menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi.

Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa di sini adalah penggunaan untuk

proses kembali, b