MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI

KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:

PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER

SAYEKTI HANDAYANI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis

saya yang berjudul:

MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK

DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:

PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan

komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini

belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di

perguruan tinggi manapun. Semua data dan informasi yang digunakan telah

dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, September 2009

ABSTRACT

SAYEKTI HANDAYANI. Integrated Crop Livestock Models in Kabupaten

Donggala, Central Sulawesi Province: Optimization Analysis Linear

Programming (NUNUNG KUSNADI as a Chairman and SRI HARTOYO as a

Member of the Advisory Committee).

Basic concept of integrated crop livestock system is synergism existence

of farm which the livestock can utilize compost heap. On the other hand, the

farming land can also utilize organic fertilizer produced by the livestock itself.

The government has already implemented the integrated program in the farmer

level. However, the farmers’ desire for not applying the technology of integrated

crop livestock system after the government program ended being the problem.

The objectives of this research are (1) to analyze possibility of integrated crop

livestock system in accordance with economic value and farmers’ resource

availability and (2) to analyze influencing factors towards farmer decision on the

integrated crop livestock system. The method analysis was used a linear

programming method The research result shows that the farmer decision for

deciding the integrated crop livestock system is determined by availability of

intermediate product market. Besides, the farmer decision mainly used to integrate

cacao with livestock, decided by level of cacao productivity. Economically, the

integrated crop livestock system which is possible to develop that is the model

with greenery composition originated from grass during six months rainy season

as well as it derived from fermented straw during six months dry season. The

analyzed results towards farm income, both integrated and non-integrated model

indicates that the obtained income through the integrated crop livestock system is

higher 20.94 % than the same pattern of farming enterprises with non-integrated

model.

RINGKASAN

SAYEKTI HANDAYANI. Model Integrasi Tanaman-Ternak di Kabupaten

Donggala Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program Linier

(NUNUNG KUSNADI sebagai Ketua dan SRI HARTOYO sebagai Anggota

Komisi Pembimbing).

Konsep dasar dari sistem integrasi tanaman-ternak adalah adanya

sinergisme dari usahatani yang diintegrasikan. Sistem integrasi mampu mengatasi

permasalahan penurunan kesuburan lahan pertanian sekaligus mengatasi kurangnya

ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia,

dimana ternak mampu memanfaatkan

limbah tanaman dan lahan pertanian dapat memanfaatkan pupuk organik yang

dihasilkan ternak. Pemerintah selama ini telah melaksanakan program integrasi ini

di tingkat petani. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa petani tidak

mau melaksanakan teknologi integrasi ini setelah jangka waktu program

implementasi oleh pemerintah berakhir?

Penelitian ini bertujuan untuk: membangun model integrasi

tanaman-ternak berdasarkan pilihan usaha dan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani,

menganalisis kemungkinan penerapan sistem integrasi tanaman-ternak dilihat dari

nilai ekonomi dan ketersediaan sumberdaya petani dan menganalisis faktor-faktor

yang mempengaruhi keputusan petani pada sistem integrasi tanaman-ternak.

Model integrasi yang dibanguan adalah model padi-ternak dengan pilihan

pakan hijauan bersumber dari rumput selama 6 bulan musim hujan dan jerami

fermentasi selama 6 bulan musim kering (model pakan 1) dan sumber hijauan

berasal dari 50 persen rumput + 50 persen jerami fermentasi (model pakan 2).

Sedangkan untuk model kakao-ternak, hijauan berasal dari 70 persen rumput dan

30 persen kulit buah kakao (model 1) dan 50 persen rumput serta 50 persen kulit

buah kakao (model 2). Data dianalisis menggunakan program linier dengan

metode simpleks dan dianalisis secara primal, dual dan sensitivitas.

Keputusan petani untuk memilih integrasi tanaman-ternak ditentukan oleh

tersedianya pasar produk antara, baik produk tanaman maupun kompos. Tanpa

didukung oleh pasar produk antara, maka pendapatan yang dapat diterima dari

model integrasi lebih rendah dari model tanpa integrasi. Selain itu keputusan

petani untuk mengintegrasikan kakao dengan ternak ditentukan pula oleh tingkat

produksi kakao. Produksi yang rendah di bawah 50 persen dari produksi normal

akan memberikan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan model

tanpa integrasi. Secara ekonomi, maka model integrasi yang dapat dikembangkan

adalah model integrasi padi-ternak dengan pilihan komposisi pakan hijauan pada

6 bula musim hujan bersumber dari rumput dan 6 bulan musim kering bersumber

dari jerami fermentasi. Sedangkan untuk model kakao-ternak, maka model

integrasi dengan komposisi hijauan 70 persen rumput dan 30 persen kulit buah

kakao. Hasil analisis terhadap pendapatan usahatani baik secara integrasi maupun

tanpa integrasi menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh melaui integrasi

padi-ternak lebih tinggi 20.94 persen dari pola usahatani tanpa integrasi.

Hak Cipta milik IPB, tahun 2009

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebutkan sumbernya

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

MODEL INTEGRASI TANAMAN-TERNAK DI

KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH:

PENDEKATAN OPTIMASI PROGRAM LINIER

SAYEKTI HANDAYANI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi:

Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS

Judul Tesis

:

Model Integrasi Tanaman-Ternak di Kabupaten Donggala

Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program

Linier

Nama Mahasiswa : Sayekti Handayani

Nomor Pokok

:

H351060051

Program Studi

:

Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS

Ketua Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Ilmu Ekonomi Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

begitu banyak karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu

menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ”Model Integrasi Tanaman-Ternak

di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Optimasi Program

Linier”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS dan Dr. Ir. Sri Hartoyo MS yang telah meluangkan

waktunya untuk mengarahkan dan memberikan saran serta pemikiran kepada

penulis sejak penyusunan proposal hingga penulisan tesis ini diselesaikan.

Kepada penguji luar komisi Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS dan penguji yang

mewakili Program Studi Dr. Moh. Firdaus, SP MSi, yang telah memberi kritik,

saran dan pemikiran untuk perbaikan tesis ini pada saat ujian berlangsung. Ucapan

terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Rektor Universitas Tadulako dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas

Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana.

2. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Pertanian dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan

proses pembelajaran selama penulis kuliah di Program Studi Ilmu Ekonomi

Pertanian.

Deasi Mayawati, Andi Thamrin, I Gusti Ayu. P Mahendri, Piter Sinaga, dan

I Wayan Sukanata) atas persahabatan, kebersamaan dan kekompakan selama

masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi di EPN. Ibu Aida Taridala,

Dr. Ir. Yundi Hafizrianda, terimakasih atas sumbangan ilmu dan pemikirannya

serta untuk diskusi yang efektif.

4. Seluruh Staf Program Studi EPN (Mba Rubi, Mba Yani, Aam, Bu Kokom dan

Kang Husen) yang telah membantu dalam melayani proses administrasi

selama perkuliahan maupun sampai akhir penulis menyelesaikan studi, serta

pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

5. Saudara-saudaraku terkasih (Kakanda Sri Hani,S.Sos, Ir.Wijayanti.MSi, Betty

Antow, Reyko Pontoh,SH, Ir. Syahrir,MP, dan Ir. Idris Mokoginta) atas doa

dan dukungan yang tiada putusnya diberikan kepada penulis.

Secara khusus dengan segenap rasa cinta dan hormat, penulis

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda

Soenarto, BA serta Bapak dan Ibu Mertua Antow Waraba (Alm.) yang dengan

sabar dan tulus memberikan dukungan moril serta doa untuk keberhasilan penulis.

Kepada suami tercinta, Sonny Antow dan anakku tersayang Cantya Puspa Samita,

atas cinta kasih, kesabaran dan pengertian yang tak terhingga, sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi ini.

Akhirnya tesis ini dipersembahkan kepada pembaca sebagai pengetahuan

dan sumber informasi yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Bogor,

September

2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purworejo, pada tanggal 22 Agustus 1970 sebagai

anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Soenarto dan Siti Fatimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1983 di SDN 15 Palu,

pendidikan menengah pertama pada tahun 1986 di SMPN 1 Palu dan pendidikan

menengah atas pada tahun 1989 di SMAN 1 Palu. Tahun 1989 penulis diterima

sebagai mahasiswa pada Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas

Tadulako Palu, dan meraih gelar sarjana pada tahun 1994.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR...

xvi

DAFTAR LAMPIRAN...

xvii

I. PENDAHULUAN ...

1

1.1. Latar Belakang...

1

1.2. Perumusan Masalah ...

4

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...

8

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ...

8

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1. Usahatani Terpadu ...

10

2.2. Konsep Integrasi Tanaman - Ternak...

13

2.2.1. Integrasi Padi - Ternak ... 15

2.2.2. Integrasi Kelapa Sawit - Ternak ... 17

2.2.3. Integrasi Kakao - Ternak ... 18

2.2.4. Integrasi Jagung - Ternak ... 19

2.3. Penelitian Optimalisasi... 20

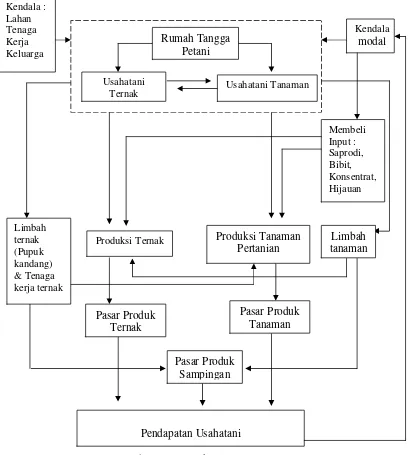

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 26

3.1. Konsep Hubungan Antara Dua Produk... 26

3.2. Model Produk Antara... 30

3.3. Konsep Pemecahan Masalah dengan Program Linier ... 33

3.4. Kerangka Konseptual... 37

IV. METODE PENELITIAN ... 39

4.1. Penentuan Waktu dan Lokasi Penelitian ... 39

4.2. Metode Pengambilan Sampel ... 40

4.4. Analisis Data ... 41

4.4.1. Analisis Pola Usahatani Optimal ... 42

4.4.1.1. Penentuan Aktivitas dalam Fungsi Tujuan ... 42

4.4.1.2. Pengukuran Kendala ... 45

4.4.2. Analisis Sensitivitas ... 51

4.4.3. Konsep dan Pengukuran Variabel... 52

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN ... 54

5.1. Lokasi dan Topografi ... 54

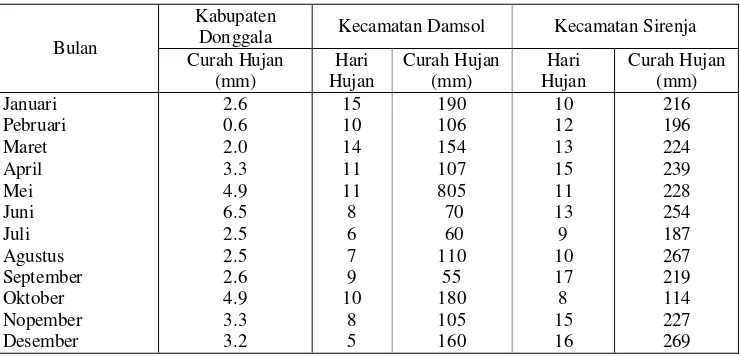

5.2. Keadaan Iklim ... 54

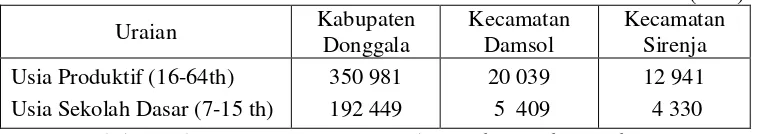

5.3. Kependudukan ... 55

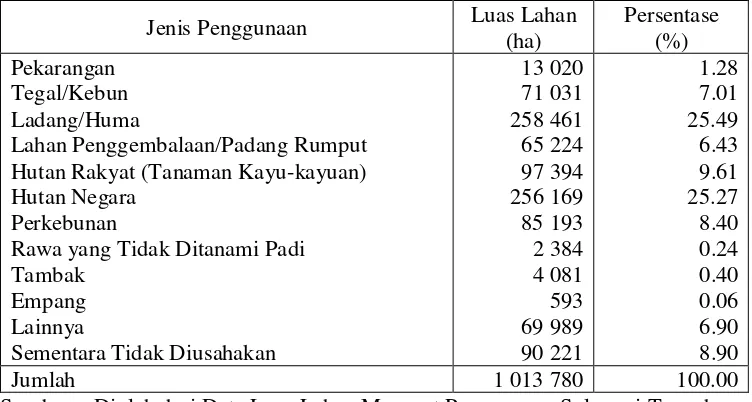

5.4. Keadaan Pertanian ... 56

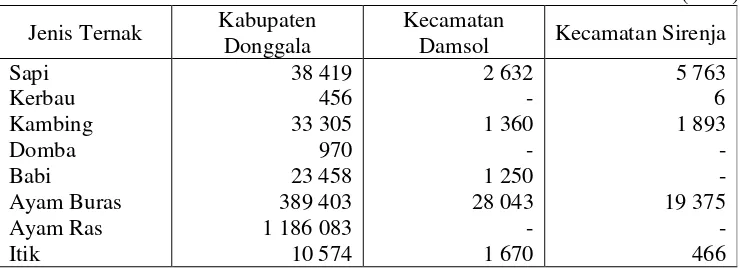

5.5. Keadaan Peternakan ... 58

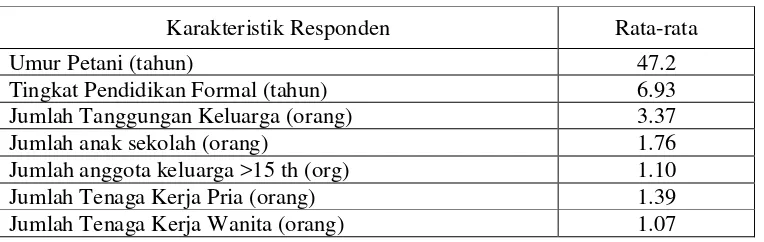

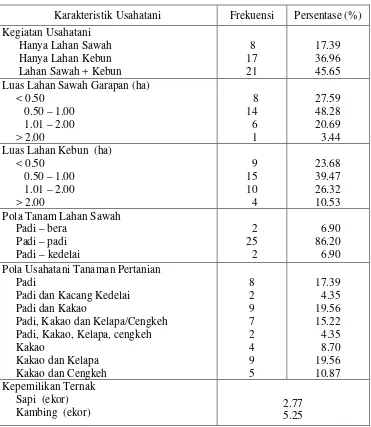

5.6. Karakteristik Responden ... 59

5.7. Karakteristik Usahatani ... 60

VI. ANALISIS KERAGAAN USAHATANI TANAMAN DAN

TERNAK DI DAERAH PENELITIAN ... 64

6.1. Penguasaan Sumberdaya ... 64

6.1.1. Penggunaan Lahan dan Pola Tanam ... 64

6.1.2. Ketersediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja ... 67

6.1.3. Penggunaan dan Ketersediaan Modal Usahatani ... 71

6.2. Pendapatan Usahatani Petani Contoh ... 72

6.3. Input – Output Usahatani Pendukung Model Integrasi

Tanaman-Ternak ...

74

6.3.1. Input – Output Usahatani Padi ... 75

6.3.2. Input – Output Usahatani Kakao ... 80

6.3.3. Input - Output Usahatani Ternak ... 82

VII. PEMECAHAN OPTIMAL MODEL INTEGRASI TANAMAN–

TERNAK ... 84

7.1. Pola Usahatani ... 84

7.2.1. Sumberdaya Lahan ... 87

7.2.2. Sumberdaya Tenaga Kerja ... 88

7.2.3. Modal Usahatani ... 91

7.3. Nilai Ekonomi dan Pendapatan Model Integrasi Tanaman-Ternak 93

7.3.1. Nilai Ekonomi Model Integrasi Padi-Ternak ... 93

7.3.2. Nilai Ekonomi Model Integrasi Kakao-Ternak ... 96

7.3.3. Analisis Pendapatan Usahatani Model Integrasi

Tanaman-Ternak ...

97

7.4. Analisis Sensitivitas ... 99

7.4.1. Pengaruh Perubahan Harga terhadap Model Integrasi ... 100

7.5. Skenario Perubahan Produksi Kakao pada Model Integrasi

Kakao-Ternak...

104

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 107

8.1. Kesimpulan ...

107

8.2. Saran ... 108

DAFTAR PUSTAKA ...

109

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

1.

Curah Hujan per Bulan di Kabupaten Donggala dan Kecamatan

Contoh Tahun 2006 ... 55

2.

Komposisi Penduduk di Kabupaten Donggala dan Kecamatan

Contoh Berdasarkan Kelompok Usia Produktif Tahun 2006 ... 56

3.

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Donggala Berdasarkan Frekuensi

Penanaman Padi dalam Setahun dan Tanaman Non Padi untuk

Masing-Masing Jenis Irigasi ... 57

4.

Luas Lahan Kering Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten

Donggala ...

57

5.

Populasi Ternak di Kabupaten Donggala, Kecamatan Damsol dan

Kecamatan Sirenja ... 58

6.

Karakteristik Responden di Kabupaten Donggala ... 60

7.

Karakteristik Usahatani Responden ... 62

8.

Luas Lahan yang Dikuasai Petani Contoh Berdasarkan Jenis Lahan .. 65

9.

Pola Usahatani dan Pola Tanam yang Diterapkan Petani pada Setiap

Jenis Lahan Berdasarkan Waktu dalam Setahun ... 66

10.

Curahan Kerja pada Masing-Masing Cabang Usahatani Berdasarkan

Bulan dalam Setahun ... 68

11.

Pendapatan Petani Contoh dari Usahatani Tanaman pada Lahan

Sawah dan Lahan Kebun ... 73

12.

Pendapatan Petani Contoh dari Usahatani Ternak dalam Setahun ... 74

13.

Kandungan Bahan Kering Beberapa Bahan Baku Pakan Asal

Limbah Pertanian ... 75

14.

Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Padi Berdasarkan

Pola Tanam per Hektar Lahan ... 77

15.

Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Kakao... 79

16.

Input, Hasil Utama dan Hasil Ikutan Usahatani Ternak Sapi dan

17.

Pola Usahatani Hasil Pemecahan Optimal untuk Masing-Masing

Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Tanpa Integrasi ... 84

18.

Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenis Lahan pada Setiap Model

Integrasi Tanaman-Ternak dan Model Tanpa Integrasi ... 87

19.

Penggunaan Tenaga Kerja Keluarga dan Tenaga Kerja Luar

Keluarga Berdasarkan Model Integrasi Tanaman-Ternak... 89

20.

Penggunaan Modal Milik Petani Berdasarkan Jenis Modal pada

Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Model Tanpa Integrasi ... 92

21.

Penggunaan Kredit Usahatani Berdasarkan Jenis Kredit pada Model

Integrasi Tanaman Ternak ... 93

22.

Pendapatan Berdasarkan Model Integrasi Tanaman-Ternak dan

Tanpa Integrasi ... 98

23.

Selang Kepekaan Perubahan Fungsi Tujuan pada Model Integrasi

Padi-Ternak ... 101

24.

Pendapatan dengan Skenario Tanpa Pasar Produk Antara pada

Model Integrasi Tanaman-Ternak dan Tanpa Integrasi ... 102

25.

Selang Kepekaan Kendala Sumberdaya Rumput pada Model

Integrasi Padi-Ternak dan Kakao-Ternak ... 103

26.

Pola Usahatani pada Integrasi Kakao-Ternak Kondisi Optimal Saat

Ini dan Skenario Perubahan Produksi Kakao ... 104

27.

Pendapatan Model Integrasi Kakao-Ternak Kondisi Optimal Saat Ini

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Penentuan Kombinasi Optimum Dua Produk ... 28

2. Penentuan Kombinasi Optimum Produk Antara ... 31

3. Isokuan dari Program Linier ... 34

4. Kerangka Konseptual Penelitian ... 38

5. Bagan Alur Hasil Solusi Optimal Model Integrasi Padi-Ternak ... 94

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Matrik Model Tanpa Integrasi ... 115

2. Matrik Model Integrasi Padi-Ternak ... 118

3. Matrik Model Integrasi Kakao-Ternak... 121

4. Hasil Solusi Optimal Tanpa Integrasi... 124

5. Hasil Solusi Optimal Integrasi Padi-Ternak ... 133

6. Hasil Solusi Optimal Integrasi Kakao-Ternak ... 146

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya pada lahan sawah

melalui perluasan areal menghadapi tantangan besar pada masa akan datang.

Pertambahan jumlah penduduk yang menurut data Departemen Pertanian (2007)

sudah mencapai sekitar 224 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1.15

persen per tahun, serta adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman,

industri, jalan dan penggunaan lainnya, menjadi alasan semakin sulitnya

memperluas areal usahatani lahan sawah. Peningkatan produksi selama ini pada

akhirnya lebih banyak dilakukan pada lahan subur beririgasi melalui peningkatan

mutu intensifikasi, diantaranya dengan menggalakkan penggunaan pupuk

anorganik. Konsumsi pupuk anorganik selama 15 tahun terakhir dilaporkan

meningkat dengan peningkatan 16 persen per tahun, yang sebagian besar

terdistribusi di sektor tanaman pangan, yaitu 72 persen pada padi sawah dan 13

persen palawija (Syam dan Sariubang, 2004).

dengan komponen utama adalah pengelolaan bahan organik. Pemanfaatan kotoran

sapi dan kambing sebagai pupuk organik memiliki peluang yang besar dalam

memperbaiki kesuburan lahan, mengingat petani pada umumnya selain

mengusahakan tanaman pertanian juga memelihara ternak sapi maupun kambing

sebagai salah satu cabang usahataninya.

Manajemen pemeliharaan usahatani ternak tersebut umumnya masih

dilakukan secara konvensional. Kendala utama yang dihadapi petani yang belum

memadukan usaha ini dengan tanaman pertanian adalah tidak tersedianya pakan

secara memadai terutama pada musim kemarau. Terlebih untuk daerah dengan

kondisi iklim yang cenderung kering, dimana musim kemarau juga berlangsung

lebih panjang. Disamping itu penanaman hijauan untuk pakan juga jarang

dilakukan petani karena keterbatasan lahan yang dimiliki.

Kesulitan pakan terutama pada musim kemarau dapat diatasi dengan

memanfaatkan limbah atau hasil samping tanaman pertanian, baik tanaman

pangan seperti jerami padi, jerami jagung, limbah kacang-kacangan maupun

limbah tanaman perkebunan seperti kulit buah kakao serta limbah sawit, yang

jumlahnya cukup melimpah pada saat panen. Setiap hektar lahan sawah

diperkirakan menghasilkan 4 ton jerami, yang setelah melewati proses fermentasi

diperkirakan dapat menyediakan pakan sapi sebanyak 2 ekor per tahun (Ditjen

Peternakan Departemen Pertanian, 2008).

domba), dimana konsep dasar dari sistem integrasi ini adalah adanya sinergisme

dari usahatani yang diintegrasikan. Ternak dan tanaman dalam hal ini mampu

memanfaatkan produk ikutan dari masing-masing komoditi (Ditjen Peternakan

Departemen Pertanian, 2008).

Sistem integrasi merupakan penerapan usahatani terpadu melalui

pendekatan

low external input

antara komoditas tanaman pertanian dengan ternak.

Melalui sistem integrasi ini efisiensi penggunaan input produksi dapat tercapai,

demikian pula risiko kegagalan dalam berusaha dapat diminimalisir. Beberapa

keuntungan penerapan sistem integrasi tanaman ternak adalah: (1) diversifikasi

penggunaan sumberdaya produksi, (2) menekan risiko usaha

mono-commodity,

(3) efisiensi tenaga kerja, (4) efisiensi penggunaan komponen produksi, (5)

mengurangi ketergantungan sumber energi kimia dan biologi serta sumberdaya

lainnya, (6) ekologi lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi lingkungan, (7)

peningkatan hasil, dan (8) perkembangan rumahtangga yang lebih stabil

(Devendra, 1993).

dapat dilaksanakan integrasi ternak ruminansia dan tanaman pertanian (pangan

dan perkebunan), terutama dalam penyediaan bahan pakan ternak.

Peluang dilaksanakannya usahatani tanaman dan ternak secara terintegrasi

di Kabupaten Donggala cukup besar, mengingat daerah ini memiliki populasi

ternak sapi terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 42 275 ekor dengan

rata-rata peningkatan populasi sebesar 0.1 persen per tahun, serta populasi ternak

kambing sebanyak 35 387 ekor, dengan rata-rata peningkatan populasi 8.13

persen per tahun (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah,

2007). Kondisi ini didukung dengan tersedianya lahan sawah seluas 33 112

hektar dan lahan perkebunan seluas 85 193 hektar (BPS Provinsi Sulawesi

Tengah, 2006). Komoditas tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan

adalah kakao, dengan luas areal 47 925.35 hektar, tanaman kelapa 25 426 hektar

kemudian tanaman perkebunan lain seperti kopi, cengkeh, lada dan vanili (BPS

Kabupaten Donggala, 2007).

Ketersediaan sumberdaya yang ada di daerah ini, memungkinkan untuk

mengusahakan tanaman dengan ternak secara terintegrasi. Namun yang menjadi

pertanyaan apakah dengan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani sistem

integrasi ini juga dapat dilaksanakan? Untuk itu diperlukan suatu analisis

mengenai aspek ekonomi dari usahatani yang terintegrasi antara tanaman dan

ternak, yang berkaitan erat dengan keputusan petani dalam menentukan cabang

usahatani serta dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.

1.2. Perumusan Masalah

integrasi tanaman ternak yang dikembangkan petani di Jawa Tengah dan Jawa

Timur mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik 25-35 persen dan

meningkatkan produktivitas padi 20-29 persen. Hasil serupa juga dilaporkan Bulu

et al

. (2004) di Provinsi NTB bahwa model integrasi tanaman ternak yang

diterapkan petani mampu meningkatkan pendapatan sekitar 8.4 persen

dibandingkan jika tidak menerapkan model integrasi tanaman-ternak.

Sistem integrasi tanaman-ternak sudah pernah dilaksanakan di Provinsi

Sulawesi Tengah, yang merupakan program dari Departemen Pertanian. Sistem

integrasi padi-sapi telah dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun

2000, sedangkan integrasi kakao-kambing telah dilaksanakan di Kabupaten

Donggala pada tahun 2004. Kegiatan pengkajian ini berlangsung dalam jangka

panjang, yaitu selama empat tahun. Berdasarkan laporan kegiatan tahun 2006,

dapat dinyatakan bahwa kegiatan pengkajian ini telah memberikan hasil

sebagaimana yang diharapkan. Pemberian pakan yang berasal dari fermentasi

kulit buah kakao dan hijauan unggul meningkatkan pertambahan bobot badan

harian ternak kambing dari 42.7 gram per ekor menjadi 73.3 gram per ekor.

Teknologi pengelolaan tanaman kakao dengan pengendalian hama dan penyakit,

pemupukan dan perbaikan pasca panen dapat meningkatkan produksi kakao dari

703 kg/ha/tahun menjadi 1 301.2 kg/ha/tahun.

kompos, yang dikembalikan ke lahan sawah maupun lahan kakao. Permasalahan

yang bersifat teknis maupun non teknis muncul dalam pelaksanaan program

integrasi tanaman ternak.

Penyediaan probiotik sebagai fermentor untuk membantu proses

pembuatan kulit buah kakao fermentasi, jerami fermentasi dan pupuk organik

yang terbatas, menjadi permasalahan teknis yang utama. Rendahnya produksi

kakao akibat terserang hama Penggerek Buah Kakao (PBK) menjadi alasan lain

mengapa petani tidak lagi melaksanakan usahatani kakao dan kambing secara

terintegrasi. Insentif yang diterima petani dari sistem usahatani ini tidak lagi

mampu menutupi biaya usahataninya, terutama untuk pengadaan probiotik.

Keberlanjutan penerapan sistem integrasi tanaman ternak secara swadaya

di tingkat petani memang masih perlu dipertanyakan. Mengapa petani tidak mau

memilih teknologi integrasi untuk diterapkan dalam sistem usahataninya perlu

untuk dicarikan jawabannya, jika sistem integrasi ini masih akan terus dijadikan

program untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian serta mengatasi masalah

kesulitan pakan.

mengalokasikan tenaga kerjanya secara efisien. Keterbatasan lahan yang dikuasai

oleh petani menuntut petani untuk dapat lebih mendayagunakannya pada cabang

usahatani yang sesuai dengan kondisi lahan dengan jumlah ataupun luas

pengusahaan yang tepat, karena jika tidak hanya akan meningkatkan biaya

usahatani.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti ketersediaan pasar baik

untuk hasil usahatani maupun pasar limbah atau produk sampingan menjadi faktor

penentu keberhasilan sistem integrasi untuk diterapkan di tingkat petani.

Tambahan pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan produk

sampingan menjadi daya tarik secara ekonomi. Namun jika pasar untuk limbah

tanaman maupun ternak ini tidak tersedia, maka insentif bagi petani dari sistem

integrasi menjadi lebih sedikit.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini secara umum

adalah mengapa petani tidak mau melaksanakan sistem integrasi tanaman-ternak

sebagai sistem usahatani yang dijalankannya? Secara spesifik, permasalahan

dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1.

Apakah sumberdaya yang dimiliki petani memungkinkan untuk

dilaksanakannya usahatani tanaman dan ternak secara terintegrasi ?

2.

Bagaimana model integrasi yang dapat dibangun berdasarkan pilihan usaha

dan ketersediaan sumberdaya di tingkat petani?

4.

Jika terjadi perubahan faktor internal maupun eksternal dari usahatani

tanaman dan ternak yang terintegrasi, maka bagaimana pengaruhnya

terhadap alokasi sumberdaya dan tingkat pendapatan petani?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.

Membangun model integrasi tanaman-ternak berdasarkan pilihan usaha dan

ketersediaan sumberdaya di tingkat petani.

2.

Menganalisis kemungkinan penerapan sistem integrasi tanaman-ternak dilihat

dari nilai ekonomi dan ketersediaan sumberdaya petani.

3.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi tanaman-ternak.

Penelitian ini bermanfaat bagi para petani dalam memutuskan untuk

melakukan usahatani secara terintegrasi antara tanaman pangan maupun tanaman

perkebunan dengan ternak, sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang

dimilikinya. Bagi para penentu kebijakan dalam membentuk suatu program

pemerintah, respon terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat

menjadi bahan masukan maupun rekomendasi bagi para penentu kebijakan dalam

merencanakan suatu program pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

per musim tanam, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) jumlah

input untuk produksi ternak dan tanaman, (3) jumlah hasil usahatani ternak dan

tanaman, termasuk limbah dan pemanfataannya oleh ternak dan tanaman,

(4) alokasi waktu kerja bagi kegiatan usahatani, dan (5) pendapatan yang

diperoleh dari masing-masing komoditas.

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan

linear programming

dengan metode simpleks. Analisis data meliputi analisis primal, dual dan

sensitivitas. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

usahatani dengan unit analisis rumahtangga petani.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usahatani Terpadu

Salah satu upaya mengembangkan dan mempertahankan stabilitas

pendapatan petani adalah mengembangkan sistem usahatani terpadu (

farming

system

).

Farming system

adalah suatu konsep pengembangan pertanian yang

memandang usahatani sebagai suatu sistem. Dalam hal ini terdapat keterkaitan

antar cabang usahatani, baik dalam penggunaan input maupun dalam tingkat

output yang dihasilkan. Petani selalu dituntut untuk mampu memadukan berbagai

kombinasi cabang usahatani yang memberikan interaksi atau keterkaitan yang

saling mendukung.

Hardwoord (1979) menjelaskan bahwa

farming system

adalah paduan dari

proses biologis dan aktivitas pengelolaan sumberdaya untuk memproduksi

tanaman dan ternak. Menurut Shaner

et al.

(1982),

farming system

adalah suatu

yang unik dari pengaturan cabang usaha yang berimbang dari suatu usahatani.

Unik dalam arti kemampuan petani mengelola, mengendalikan dan memadukan

aspek agronomi dan aspek sosial ekonomi dengan memperhatikan aspek

lingkungan tertentu. Untuk memperoleh gambaran keberadaan

farming system

dalam lingkungan tertentu, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan,

yaitu:

1.

Rumahtangga sebagai satu unit kesatuan. Rumahtangga merupakan elemen

kunci dalam riset

farming system

.

pembagian tanah, penggunaan tanah, hubungan antara pemilik dan penyewa,

kualitas tanah, ketersediaan air dan lokasi tanah, (2) tenaga kerja, yang

meliputi jumlah, umur, kelamin, anggota keluarga, tingkat produktivitas dan

kesehatan, pembagian waktu antara di luar dan di dalam usahatani, sifat dan

keinginan untuk bekerja sama dan saling membantu, (3) modal, mencakup

kekayaan baik berupa fisk maupun finasial seperti peralatan, pembangunan,

hasil yang dapat dijadikan uang tunai, ternak maupun kredit, dan (4)

pengelolaan, adalah keterampilan dalam mengorganisir dan memanfaatkan

tanah, tenaga kerja dan modal secara efisien.

3.

Cabang usaha dalam usahatani. Beberapa karakteristik yang perlu

diperhatikan dalam hubungan dengan cabang usaha antara lain: kebiasaan

bertani, interaksi antara cabang usaha satu dengan lainnya, kebutuhan biaya

dan tenaga kerja serta kebutuhan input produksi, pemanfaatan hasil produksi

dan pasaran hasil produksinya (Shaner

et al.,

1982).

Sistem usahatani ternak menururt Amir dan Knipcsheer (1989) adalah

khas dan merupakan suatu usaha yang layak sebagai perusahaan pertanian yang

dalam prakteknya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, biotik dan faktor sosial

ekonomi serta disesuaikan dengan tujuan rumahtangga petani, preferensi dan

sumberdaya atau faktor produksi yang dimiliki petani. Usaha peternakan rakyat

selalu dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumberdaya antara lain lahan untuk

menyediakan pakan ternak, tenaga kerja dan modal. Pada usaha peternakan

tradisional umumnya input pakan tidak dibeli.

Usaha ternak ruminansia pada umumnya merupakan salah satu aktivitas

produksi atau cabang usaha yang terintegrasi dengan usahatani lainnya, terutama

usahatani tanaman pangan dan bersifat sebagai usaha yang saling terkait dan

mendukung atau sebagai usaha yang bersifat penunjang dan pelengkap dalam

sistem usahatani. Petani ternak tradisional lebih mementingkan nilai kegunaan

ternak bagi pemenuhan kebutuhan rumahtangganya (Sabrani, 1989). Hal ini

dilakukan petani atas dasar berbagai pertimbangan, antara lain sifat komplemen

antara cabang usahatani yang dijalankan serta harapan untuk meperoleh

pendapatan yang lebih besar. Selain itu diversifikasi usaha juga dilakukan sebagai

salah satu cara penanggulangan dalam menghadapi risiko kegagalan usaha seperti

kegagalan produksi.

proses pengambilan keputuasan. Tingkat perubahan akibat adanya adopsi

teknologi bervariasi secara lintas daerah karena terdapat perbedaan sumberdaya

pendukungnya (Schultz, 1984).

2.2. Konsep Integrasi Tanaman-Ternak

Ranaweera

et al.

(1993) menyatakan bahwa untuk memperkecil

kesenjangan (gap) antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pertumbuhan

penduduk diperlukan suatu teknologi yang dapat menciptakan lingkungan stabil

dan dapat menopang meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu teknologi yang

dapat digunakan adalah dengan mengkombinasikan antara usahatani tanaman dan

usaha ternak atau dikenal dengan sistem integrasi tanaman-ternak.

Secara umum, konsep integrasi ternak dalam usahatani tanaman baik

tanaman perkebunan, pangan atau tanaman hortikultura adalah menempatkan dan

mengusahakan sejumlah ternak, dalam hal ini ternak ruminansia (sapi, kerbau,

kambing, domba) dan atau pseudoruminansia (kelinci, kuda), tanpa mengurangi

aktivitas dan produktivitas tanaman. Keberadaan ternak ini harus dapat

meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus produktivitas ternaknya

(Direktorat Jendral Peternakan Deptan, 2008). Selanjutnya dikemukakan bahwa

komponen usahatani yang dipadukan harus saling bersinergis untuk mencapai

produksi yang optimal.

dengan usahatani lainnya juga merupakan suatu cara utama dalam intensifikasi

pertanian, walaupun peranan ternak disini masih merupakan komponen

pendukung dan pelengkap, bukan komponen utama dalam sistem integrasi-ternak.

Mengintegrasikan pemeliharaan ternak dengan kegiatan usahatani lainnya akan

memberikan efisiensi biaya yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan

penghasilan petani.

Seperti diketahui bahwa biaya operasional terbesar dari usaha ternak

adalah biaya pakan, yang meliputi 60-70 persen dari total biaya operasional.

Melalui sistem integrasi, biaya pakan dapat dikurangi dengan memanfaatkan

limbah tanaman serta hasil sampingan agroindustri, seperti jerami (padi dan

jagung), pucuk tebu, biji-bijian (kacang tanah dan

cowpea

), umbi-umbian (ketela

dan ubi jalar), bungkil biji minyak (kelapa sawit, kopra dan kapas), dedak dan

baggase. Hasil sampingan atau limbah dari ternak berupa kotoran juga sangat

bermanfaat bagi tanaman, yaitu untuk memperbaiki struktur tanah, mengurangi

daya serap air, mencegah

crusting

permukaan tanah (Makka, 2004).

Banyak model integrasi tanaman-ternak yang sudah dilakukan baik pada

tingkat usahatani yang selama ini sudah dilakukan, maupun berupa kajian dari

program-program pemerintah. Beberapa model integrasi tanaman-ternak

dipaparkan pada sub bab di bawah ini.

2.2.1. Integrasi Padi –Ternak

Daur ulang yang terjadi dalam sistem usahatani terpadu padi-ternak adalah

dari usaha budidaya tanaman menghasilkan jerami yang dapat dimanfaatkan

sebagai pakan serta dedak padi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai konsentrat;

sedangkan dari usaha pemeliharaan ternak diperoleh limbah kandang berupa

kotoran ternak yang melalui proses sederhana akan dihasilkan pupuk organik yang

bermutu tinggi. Saling mengisi satu sama lain merupakan konsep LEISA (

Low

External Input Sustainable Agriculture

) yang dapat meminimalkan biaya produksi

(Reintjes

et al.,

1999)

Pemberian pupuk organik kotoran sapi dikombinasikan dengan pupuk

anorganik kepada tanaman padi di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan

memberikan produksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi padi

yang hanya memperoleh pemupukan organik. Produksi gabah kering panen untuk

perlakuan dengan pupuk anorganik dan kombinasi pupuk organik - anorganik

adalah sama, sebanyak 6.38 ton/hektar. Sementara padi dengan pemberian pupuk

organik saja memberikan produksi sebesar 3 ton/hektar (Syam dan Sariubang,

2001).

6.33-6.40 ton/hektar, sementara produksi padi yang hanya memperoleh pupuk

anorganik sebesar 6.20 ton perhektar. Penggunaan pupuk organik mampu

menghemat biaya pupuk sebesar Rp 342 000/hektar/musim tanam.

Pemanfaatan jerami fermentasi sebagai pakan ternak sapi yang dipelihara

pada lahan sawah irigasi di Sulawesi Tengah dengan komposisi 50 persen jerami

fermentasi (JF) dan 50 persen rumput alam (RA) mampu memberikan pendapatan

yang lebih tinggi yaitu Rp 7 600 per ekor/hari dengan RC rasio sebesar 2.19

dibandingkan dengan pemberian pakan dengan komposisi JF 45 persen dan RA

55 persen serta JF 40 persen dan RA 60 persen dengan pendapatan

masing-masing Rp 7 025/ekor/hari dan Rp 6 775/ekor per hari. Kotoran ternak yang

dihasilkan pada pemeliharaan ini berkisar 3.2-3.8 kg/ekor/hari. Pemanfaatan

kotoran sapi sebagai pupuk organik dikombinasikan dengan pupuk anorganik

dengan perbandingan 50 : 50 persen memberikan produksi gabah kering panen

sebesar 6.9 ton/hektar dan produksi jerami sebanyak 12.16 ton/hektar. Komposisi

pupuk ini memberikan produksi yang lebih tinggi dibandingkan komposisi pupuk

organik : anorganik 40 : 60 persen atau 30 : 70 persen.

Penggunaan jerami padi sebagai pakan dasar telah dicobakan pada ternak

domba di laboratorium Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk mengetahui

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu kilogram bobot badan (

feed cost

per gain atau F/C

). Komposisi jerami padi 30 persen dan konsentrat 70 persen

keuntungan sebesar Rp 3 800.96 per kg bobot hidup (Purbowati

et al.,

2004).

Penggunaan jerami padi selain sebagai pakan ternak, juga dapat dijadikan pupuk

organik, sebagaimana hasil penelitian Suriadikarta dan Adimiharja (2001).

Penggunaan jerami sebagai pupuk organik pada tanah sawah dapat meningkatkan

efisiensi pupuk N dan P, serta hasil padi mencapai 7 ton gabah kering

giling/hektar. Pada sawah bukaan baru, penggunaan jerami dan dolomit dapat

meningkatkan produksi padi dari 4.6 ton/hektar menjadi 6.1 ton/hektar.

2.2.2. Integrasi Kelapa Sawit – Ternak

Integrasi pemeliharaan ternak sapi pada perkebunan kelapa sawit

memberikan keuntungan baik pada usaha ternak maupun usaha kelapa sawit,

sebagaimana yang telah dilaksanakan pada PT.Agricinal Bengkulu yang dikenal

dengan SISKA (Sistem Integrasi Sapi-Sawit Model Agricinal). Pada sistem

integrasi ini, ternak sapi digunakan sebagai penarik gerobak untuk mengangkut

TBS (Tandan Buah Segar) dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan

sementara. Satu ekor sapi dapat menarik gerobak dengan daya angkut sampai 400

kg pada lahan yang permukaannya datar. Dampak positif yang dirasakan oleh

pemanen dengan sistem ini adalah jumlah panenan meningkat sehingga

produktivitas pemanen meningkat, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan

sebesar Rp 500-600 ribu per bulan.

(3) terbinanya calon usahawan di bidang peternakan (Manurung, 2005).

Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hijauan yang

terbatas di areal perkebunan, digunakan cacahan pelepah sawit dan daun sebagai

pengganti pakan hijuan, sementara sebagai pakan tambahan digunakan hasil

samping pengolahan buah sawit yang dikenal dengan

non oil solid

atau biasa

disebut solid. Dari hasil pengolahan sawit PT.Agricinal diperoleh

solid paste

,

yang kandungan protein kasarnya lebih tinggi serta kadar serat kasarnya lebih

rendah dari solid biasa.

Pemanfaatan hasil samping tanaman dan pengolahan kelapa sawit berupa

pelepah, solid dan bungkil kelapa sawit dengan imbangan 1:1:1 sebagai bahan

dasar pakan sapi potong memberikan pertambahan bobot hidup harian yang

terbaik serta harga ransum yang termurah untuk menghasilkan setiap kilogram

pertambahan bobot hidup (Mathius

et al

., 2004). Sedangkan penelitian pada

ternak domba yang dilakukan Doloksaribu

et al.

(2004) pada perusahaan

pembibitan domba di Kabupaten Toba Sumatera Utara, dengan skala 1 031 ekor

induk dan 33 ekor pejantan, menunjukkan bahwa usaha pembibitan domba yang

terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit pada skala komersial layak untuk

dikembangkan, ditunjukkan dengan nilai

benefit cost ratio

sebesar 1.2.

2.2.3. Integrasi Ternak-Kakao

suplemen garam dapur (NaCl) dengan komposisi hijauan terdiri dari rumput alam,

daun gamal, daun lamtoro serta kulit buah kakao. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemberian suplemen pakan lengkap dalam bentuk blok garam jilat

memberikan dampak positif terhadap produktivitas ternak kambing Peranakan

Etawah baik jantan maupun betina, serta memberikan tambahan pendapatan per

tahun sebesar 85.7 persen lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh

pada pemeliharaan kambing dengan pemberian garam dapur.

Penelitian sistem integrasi kambing-kakao juga dilakukan Bulo

et al.

(2004) di daerah Sulawesi Tengah, dimana hasil terbaik diperoleh pada

pemeliharaan kambing dengan introduksi teknologi menggunakan kandang

panggung dengan pemberian pakan 80 persen daun gamal, 20 persen daun kakao,

mineral dan garam. Secara finansial perlakuan ini layak untuk diusahakan karena

memberi keuntungan terbesar dibandingkan perlakuan lain yaitu dengan nilai

Return Cost Ratio

sebesar 1.63. Sejalan dengan penelitian tersebut, Priyanto

et al.

(2004) menemukan bahwa integrasi kambing-kakao di Lampung juga dapat

meningkatkan pendapatan melalui efisiensi biaya pupuk sebesar 40 persen, serta

penghematan tenaga kerja dalam pengambilan rumput sebesar 50 persen, karena

rumput telah diganti dengan hijauan tanaman pelindung (legum) dan kulit buah

kakao. Kontribusi usaha ternak kambing mencapai 17.45 persen dari total

pendapatan petani.

2.2.4. Integrasi Ternak-Jagung

yaitu varietas jagung putih (lokal), varietas Sukmaraga, Lamuru dan Semar-10

pada lahan kering di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa varietas jagung

yang paling adaptif adalah semar-10 dengan dosis pemupukan urea 100 kg, SP36

100 kg dan kompos 1 500 kg, yang memberikan hasil 6.83 ton/hekar jagung

pipilan kering dengan RC rasio sebesar 2.6. Sementara rata-rata pertambahan

bobot badan ternak sapi yang diberikan pakan rumput dan jerami jagung dalam

kisaran normal.

Pemanfaatan limbah daun dan batang jagung, limbah ubi kayu berupa

ampas ubi kayu dan limbah padi berupa dedak sebagai pakan pokok sapi telah

banyak dilakukan oleh petani di daerah Deli Serdang Sumatera Utara. Hasil

penelitian Wasito

et al.

(2004) menunjukkan bahwa penggemukan sapi Brahman

atau Simental dengan pakan jerami jagung dan konsentrat ampas ubi kayu, dedak

halus, bungkil kelapa dan garam dapur selama tujuh bulan memberikan

keuntungan paling tinggi dengan nilai BC rasio di atas 1.3. Tingkat konsumsi

jerami jagung yang tertinggi adalah untuk varietas Pioner 12, yaitu sampai dengan

90 persen karena batangnya yang lunak dan rapuh, sehingga sisa pakan cenderung

sedikit.

2.3. Penelitian Optimalisasi

juta rupiah per tahun. Pendapatan ini diperoleh melalui aktivitas usaha tanaman,

memelihara sapi perah, menjual dan membeli hijauan pakan serta menjual dan

membeli pupuk kandang. Adapun kendala yang dihadapi petani adalah kendala

luas lahan, tenaga kerja dan modal.

Untuk mencapai pendapatan 2 juta rupiah pertahun, maka alternatif

kegiatan usahatani yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dimana

dalam jangka panjang adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

produktivitas lahan dan meningkatkan produktivitas ternak. Sedangkan dalam

jangka pendek adalah menambah jumlah ternak. Alternatif lain adalah

meningkatkan harga produksi susu. Aktivitas produksi tanaman dilakukan dengan

alternatif luas lahan nol hektar, lebih kecil atau sama dengan 0.5 hektar dan lebih

kecil atau sama dengan 1 hektar. Dengan adanya kenaikan produksi susu, maka

solusi optimal untuk memperoleh pendapatan 2 juta pertahun, direkomendasikan

untuk mengusahakan ternak sapi perah 21.87 ekor untuk petani yang tidak

mengusahakan lahan pertanian. Sedangkan untuk petani yang mengusahakan

lahan pertanian 0.5 -1 hektar masing-masing direkomendasikan aktivitas produksi

ternak sapi perah sebanyak 14.74 ekor dan 8.19 ekor, dengan pola tanam rumput

monokultur.

mampu berkompetisi dalam hal pemanfaatan tenaga kerja petani dan modal usaha

secara lebih efisien dan menguntungkan.

Ilham dan Saktyanu (1998) menganalisis sistem usahatani terpadu dalam

menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan model

linier, yang bertujuan untuk menganalisis perencanaan usahatani terpadu di

Kabupaten Magetan Jawa Timur, berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya

lahan, tenaga kerja dan modal sesuai dengan kondisi biofisik dalam upaya

melaksanakan usahatani yang berkelanjutan.

Nenepath (2001) dalam penelitian diversivikasi ternak sapi potong dengan

menggunakan

linear programming

menunjukkan bahwa pada kondisi optimal,

usaha ternak sapi yang dikombinasikan dengan berbagai macam tanaman akan

memberikan tambahan pendapatan dengan jumlah ternak yang berbeda di dua

kecamatan penelitian, karena dipengaruhi luas lahan yang berbeda.

Hasil pemecahan solusi optimal memberikan peningkatan pendapatan dari

aktivitas usahatani aktual antara 11,81 persen pada petani dengan kepemilikan

lahan 0.05 – 0.09 hektar dan 52.77 persen pada petani dengan luas pengusahaan

lahan 0.50-1.99 hektar, dengan pendapatan asal ternak yang dominan.

Nefri (2000) melakukan penelitian pada peternakan sapi potong skala

industri. Untuk produksi pakan sapi berupa konsentrat digunakan program linier

yang meminimumkan biaya dengan keterbatasan sumberdaya yang tersedia.

Sedangkan untuk aktivitas produksi daging digunakan program tujuan ganda

goal

programming

untuk menyelesaikan permasalahan dengan banyak sasaran, yang

tidak dapat diselesaikan dengan

linear programming.

Untuk pengambilan

keputusan produksi dan pemasaran sapi potong maka kendala tujuan atau sasaran

yang ditetapkan adalah sasaran keuntungan, sasaran pemenuhan permintaan dan

sasaran pemenuhan kapasitas produksi. Sedangkan kendala fungsional yang

dihadapi adalah ketersediaan hijauan, ketersediaan konsentrat, kapasitas

penawaran daging beku, penjualan daging segar dan penjualan daging beku.

Hasil analisis tujuan ganda yang menempatkan sasaran keuntungan

sebagai prioritas pertama dan sasaran pemenuhan target penawaran serta target

produksi sebagai prioritas kedua dan ketiga memberikan solusi optimal berupa

produksi daging segar sebesar 5 399.372 kg dan produksi daging beku sebesar

180 kg yang didistribusikan ke masing-masing wilayah pemasaran.

sebesar 585.372 kg yang didistribusikan ke wilayah Bandung. Penelitian Howara

(2004) yang bertujuan menentukan pola usahatani padi-sapi yang optimal dengan

program linier di Kabupaten Majalengka dengan kendala lahan, benih, pupuk,

pakan sapi, tenaga kerja serta modal kerja, memberikan hasil bahwa pola tanam

yang memberikan hasil optimal adalah pada musim tanama I adan II menanam

padi, musim tanam III menanam padi, jagung dan kedelai. Selain pola tersebut

aktivitas memelihara ternak serta meminjam kredit pada musim tanam I dan II

merupakan solusi optimal yang dapat memberikan pendapatan maksimal.

Hasil analisis terhadap sumberdaya menunjukkan bahwa sumberdaya yang

terbatas atau langka adalah sumberdaya lahan pada musim tanam III, pupuk TSP

pada musim tanam I dan III, pupuk ZA pada musim tanam II dan III serta modal

pada musim tanam I dan II. Sehingga penambahan satu-satuan sumberdaya

tersebut akan menambah pendapatan sebesar nilai dualnya.

Penelitian yang mengkaji pengembangan ternak sapi potong dalam sistem

rumahtangga petani dengan menggunakan model

linear programming

(LP)

,

untuk

menentukan alokasi optimal penggunaan sumberdaya yang dimiliki petani serta

mengkaji pemanfaatan teknologi pakan, bibit unggul dan kebijakan kredit serta

harga output di empat tipologi wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan

oleh Widiati (2003). Fungsi tujuan model LP adalah memaksimumkan pendapatan

rumahtangga petani berupa

cash flow

selama tiga tahun.

yang dihadapi adalah luas lahan garapan, jumlah ternak sapi, jumlah tenaga kerja

keluarga, jumlah tenaga kerja ternak, jumlah pupuk kandang yang dapat

dihasilkan, jumlah hijauan pakan yang dapat dihasilkan pada setiap pola tanam,

pemenuhan konsumsi keluarga dan kendala modal.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Aktivitas usahatani sangat terkait dengan kegiatan produksi yang

dilakukan petani, yaitu kegiatan memanfaatkan sejumlah faktor produksi yang

dimiliki petani dengan jumlah yang terbatas. Produksi merupakan suatu kegiatan

yang merubah input menjadi output. Kegiatan ini dalam ekonomi biasa disebut

fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis yang merubah

input (sumberdaya) menjadi output (Debertin, 1986; Beattie and Taylor, 1985).

Produksi maksimal dapat dicapai jika petani melakukan aktivitas produksi

secara efisien, yaitu dengan sumberdaya yang terbatas dapat dihasilkan produksi

maksimal atau dengan jumlah sumberdaya yang minimal diperoleh produksi

dengan jumlah tertentu, sehingga konsep produksi sangat terkait dengan efisiensi.

Dalam kaitannya dengan konsep efisiensi teknis, suatu tingkat penggunaan faktor

produksi dikatakan lebih efisien dari tingkat pemakaian yang lain apabila dapat

memberikan rata-rata produksi (

Average Physical Product

) yang lebih besar

(Sugiarto

et al

., 2005). Pelaku ekonomi biasanya lebih memfokuskan perhatian

pada konsep efisiensi ekonomis dibandingkan efisiensi teknis. Dalam hal ini,

efisiensi ekonomis tercapai pada saat pemakaian input atau faktor produksi

memberikan keuntungan yang maksimum.

3.1. Konsep Hubungan Antara Dua Produk

mengusahakan tanaman pangan juga memelihara ternak. Sehingga dalam luasan

lahan tertentu, petani dihadapkan pada pilihan berapa luasan lahan yang sebaiknya

digunakan untuk menanam tanaman pangan serta berapa jumlah ternak yang dapat

dipelihara, sesuai dengan jumlah hijauan maupun limbah hasil pertanian yang

dapat disediakan dari luasan lahan tersebut.

Terbatasnya jumlah tenaga kerja keluarga, juga menuntut petani untuk

dapat mengalokasikan waktu kerja pada kegiatan tanaman dan memelihara ternak.

Dalam hal ini petani harus dapat menentukan berapa besar sebaiknya alokasi

waktu untuk masing-masing anggota keluarga yang dicurahkan pada setiap

kegiatan usahatani tersebut. Demikian pula untuk sumberdaya lainnya yang

digunakan sebagai input produksi.

Jika tujuan petani adalah memperoleh pendapatan maksimal dari hasil

tanaman serta memelihara ternak, maka petani dituntut untuk dapat

mengalokasikan masing-masing sumberdaya yang terbatas tersebut secara efisien.

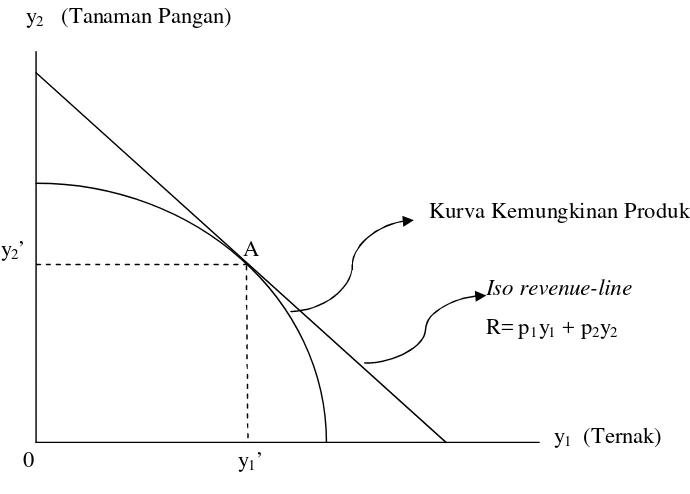

Kondisi ini dapat digambarkan dengan Kurva Kemungkinan Produksi (KKP),

sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Kurva kemungkinan produksi ini

menunjukkan kombinasi dua produk yang dapat dihasilkan dari sejumlah input

tertentu, sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki petani.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa usahatani tanaman dan

usahatani ternak dilakukan pada areal lahan yang sama sebagai input produksinya.

Dengan sejumlah input tertentu, jumlah ternak yang dapat dihasilkan ditunjukkan

sepanjang sumbu horisontal (y

1), dan jumlah tanaman yang dihasilkan adalah

sepanjang sumbu vertikal (y

2). Untuk menentukan berapa jumlah ternak dan

y

1’

0

maksimum, maka dapat digunakan garis

iso revenue.

Garis

iso revenue

ini

menunjukkan bahwa sepanjang garis tersebut memberikan jumlah penerimaan

yang sama, baik dari usaha tanaman maupun ternak. Kombinasi produksi ternak

dan produksi tanaman yang dapat memaksimumkan penerimaan adalah pada titik

A, dimana KKP bersinggungan dengan garis iso-r

evenue

. Jumlah ternak yang

diproduksi adalah sebanyak y

1’ dan jumlah tanaman yang diproduksi adalah y

2’.

y

2(Tanaman Pangan)

Kurva

Kemungkinan

Produksi

y

2’ A

Iso revenue-line

R=

p

1y

1+ p

2y

2 [image:46.612.149.494.254.501.2]Sumber : Diadopsi dari Debertin (1986)

Gambar 1. Penentuan Kombinasi Optimum Dua Produk

Sebagaimana dijelaskan oleh Debertin (1986), kondisi pada Gambar 1

dapat pula dituliskan secara matematis sebagai berikut :

Untuk menghasilkan produk y

1dan y

2dengan sejumlah input tertentu, maka

digunakan persamaan :

x

=

g(y

1,y

2)

………...…… (1)

dimana:

y

1= output ternak

y

2= output tanaman

g

= fungsi

transformasi

produk

Dijelaskan pula bahwa persamaan di atas bukan merupakan fungsi produksi,

demikian pula fungsi

g

tidak sama dengan fungsi produksi yang biasa dituliskan

dengan notasi

f.

Sedangkan persamaan penerimaan yang diperoleh dari usahatani tanaman

dan ternak adalah :

R= p

1y

1+ p

2y

2………..……….……… (2)

dimana:

R

=

penerimaan

p

1= harga output tanaman pangan

p

2= harga output ternak

y

=

jumlah

output

Sehingga untuk memaksimumkan penerimaan dengan sumberdaya tertentu yang

tersedia sebagaimana digambarkan dalam kurva kemungkinan produksi, melalui

persamaan lagrangian adalah :

L

=

p

1y

1+ p

2y

2+

θ

[ x - g(y

1,y

2)]

……… (3)

maka maksimisasi penerimaan dapat diperoleh dari turunan pertama yang sama

dengan nol, yaitu :

0

1 1 1=

−

=

y

g

p

Y

L

δ

δ

θ

δ

δ

………...………..……….. (4)

0

2 2 2=

−

=

y

g

p

Y

L

δ

δ

θ

δ

δ

………..………..………...(5)

0

)

,

(

1 2=

−

=

x

g

y

y

L

δλ

δ

……… ………..………..(6)

Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh :

2 2 1

1

/

/

g

y

p

y

g

p

δ

δ

δ

δ

θ

=

=

atau

2 1 1 2

p

p

y

y

=

δ

δ

Dengan kata lain penerimaan maksimum dapat diperoleh jika

rate of product

transformation

(RPT) sama dengan rasio harga.

Dalam teori ekonomi hubungan produk-produk bisa bersifat kompetitif,

komplementer, suplementer dan produk gabungan (Doll & Orazem, 1978). Untuk

itu petani sebagai manajer pertanian harus mencoba untuk mengkombinasikan

produk-produk yang diproduksi dari sumberdaya yang terbatas untuk mengambil

keuntungan yang maksimum dari adanya hubungan yang komplementer atau

suplementer di antara produk-produk tersebut (Soekartawi

et al.,

1985)

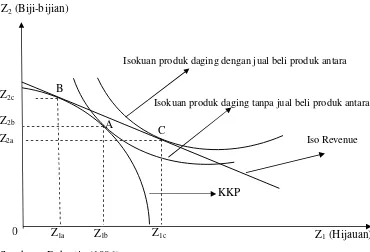

3.2. Model Produk Antara

Konsep model produk antara dapat digunakan untuk menjelaskan konsep

integrasi, dimana input untuk usahatani ternak berasal dari output yang dihasilkan

oleh usahatani tanaman. Berbeda dengan konsep usahatani terpadu sebagaimana

yang dijelaskan pada Gambar 1, maka konsep integrasi lebih lengkap lagi,

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, dimana produk yang dihasilkan

pertanian digunakan sebagai input untuk produk pertanian lainnya yang disebut

sebagai

intermediate product

atau produk antara.

Sejumlah input yang digunakan misalnya pada lahan tertentu, dihasilkan

output berupa hijauan (Z

1) sekaligus juga menghasilkan biji-bijian atau

grain

(Z

2). Sebagai contoh lain pada lahan sawah juga ditanami rumput untuk pakan

ternak sapi. Hasil yang diperoleh pada lahan sawah ini adalah dedak ataupun

jerami padi yang dapat digunakan sebagai input bagi ternak sapi untuk

menghasilkan daging, bersama-sama dengan rumput yang juga dihasilkan dari

areal persawahan. Pada konsep integrasi, Z

2dapat digambarkan sebagai produk

Z

1(Hijauan)

ini juga digunakan untuk menghasilkan hijauan. Produk sampingan sebagai output

digunakan sebagai input bagi ternak untuk menghasilkan

final product

berupa

daging

[image:49.612.132.502.163.415.2]Sumber : Debertin (1986)

Gambar 2. Penentuan Kombinasi Optimum Produk Antara

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kombinasi output yang dihasilkan antara

hijauan dan biji-bijian adalah sepanjang Kurva Kemungkinan Produksi (KKP).

Hijauan dan biji-bijian yang dihasilkan oleh input lahan merupakan produk antara

yang dapat digunakan sebagai input bagi sapi untuk menghasilkan produk berupa

daging (Parakkasi, 1995). Kombinasi input hijauan dan biji-bijian yang digunakan

untuk memproduksi daging ditunjukkan sepanjang kurva isokuan.

Jika produk antara yang dihasilkan oleh tanaman tersebut tidak

diperjualbelikan atau dengan kata lain tidak ada pasar bagi produk antara, maka

kombinasi hijauan dan biji-bijian yang akan memberikan produksi daging yang

Z

2(Biji-bijian)

0

Isokuan produk daging dengan jual beli produk antara

Isokuan produk daging tanpa jual beli produk antara

Iso Revenue

KKP

C

A

Z

1cZ

1bZ

1aZ

2bZ

2apaling optimum adalah pada titik A, dengan jumlah hijauan yang dihasilkan

adalah sebanyak Z

1bdan biji-bijian sebanyak Z

2a, karena pada saat ini kurva

kemungkinan produksi bersinggungan dengan kurva isokuan.

Solusi optimum terletak pada titik tangen RPT (

Rate of Product

Transformation

) dari kombinasi produk antara (hijauan dan biji-bijian) yang

dihasilkan dari sejumlah input tertentu yang sama dengan MRTS (

Marginal Rate

of Technical Substitution

) dari kombinasi hijauan dan biji-bijian untuk

memproduksi sejumlah produk tertentu (daging) sebagai

final product

. Secara

sederhana dapat dikatakan bahwa RPT untuk memproduksi biji-bijian dan hijauan

sama dengan MRTS biji-bijian dan hijauan untuk memproduksi daging.

Jika terdapat pasar untuk produk antara, maka kombinasi optimum yang

memberikan pendapatan maksimum adalah pada titik B. Jika harga produk antara

dipersoalkan karena ada pasar untuk kegiatan penjualan dan pembelian hijauan

(Z

1) dan biji-bijian (Z

2), maka terdapat pertimbangan harga yang ditunjukkan

dengan adanya garis

iso revenue

, yaitu garis yang menunjukkan tingkat

pendapatan yang sama dari kombinasi produksi hijauan dan biji-bijian. Nilai

kombinasi produk 0Z

1adan 0Z

2csama dengan nilai kombinasi produk 0Z

1cdan

0Z

2ayang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi output daging pada

tingkat isokuan optimum daging . Tetapi produk hijauan yang dihasilkan petani

(0Z

1a) tidak mencukupi kebutuhan untuk memproduksi daging pada tingkat

isokuan optimum dari daging yaitu sebesar 0Z

1c. Di sisi lain terdapat kelebihan

biji-bijian yang dihasilkan yaitu sebanyak Z

2aZ

2c, karena yang dibutuhkan untuk

memproduksi daging hanya sebesar 0Z

2a. Dengan demikian, pada tingkat harga

Z

1aZ

1c. Dengan adanya jual beli produk antara ini akan merangsang petani untuk

meningkatkan output dibanding bila petani hanya menggunakan produk sendiri.

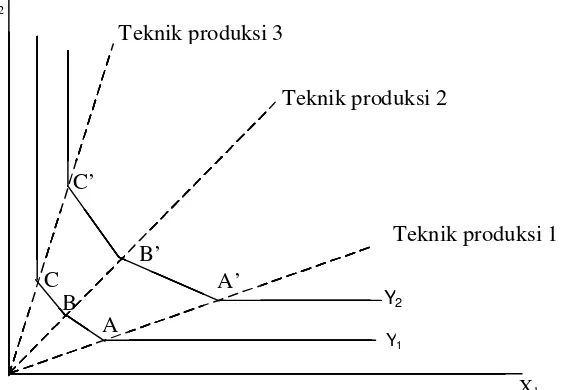

3.3. Konsep Pemecahan Masalah dengan Program Linier

Pemecahan masalah maksimisasi dapat dilakukan dengan program non

linier maupun dengan program linier. Menurut Debertin (1986), masalah

maksimisasi dengan kendala menggunakan fungsi lagrang merupakan salah satu

contoh dari masalah program non linier

.

Pada kasus ini, salah satu dari fungsi

tujuan atau kendala bersifat non linier, atau dapat pula keduanya bersifat non

linier. Sedangkan pada program linier

,

untuk masalah maksimisasi atau

minimisasi baik fungsi tujuan maupun kendalanya merupakan fungsi linier.

Tujuan mengoptimalkan alokasi sumberdaya disamping maksimisasi

keuntungan atau minimisasi biaya, juga tercapainya penggunaan sumberdaya atau

faktor produksi secara optimal, yang berarti tercapainya penggunaan sumberdaya

secara efisien. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara fungsi

produksi dengan program linier

.

Menurut Debertin (1986), program linier

merupakan fungsi linier, tetapi mempunyai tipe yang sangat khusus. Fungsi

produksi yang mendasari model program linier biasa disebut

fixed-proportion

production function

. Pada model ini antar input tidak dapat saling mensubstitusi

satu sama lain dan bersifat

constant return to scale

, sedangkan pada fungsi

produksi linier input dapat saling mensubstitusi. Secara grafis, hubungan antar

input pada program linier dapat dijelaskan melalui kurva isokuan sebagaimana

ditampilkan Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan kurva isokuan, dimana kombinasi input X

1dan X

2B’

C’

A

C

C’

B’

A

C

C’

B

produksi 1, 2 dan 3

.Pada titik A, B, dan C, Y

1dapat diproduksi hanya dengan

menggunakan satu aktivitas produksi yaitu teknik produksi 1 dengan

menggunakan kombinasi input X

1dan X

2, dengan proporsi masing-masing input

yang tetap pada titik A. Demikian pula untuk titik B dan C. Pada garis AB,

seluruh input yang digunakan harus dapat memenuhi persyaratan untuk teknik

produksi 1 dan 2, yang dapat menghasilkan output Y

1. Demikian pula untuk garis

BC, kombinasi input X

1dan X

2dapat menghasilkan output Y

1dengan

menggunakan gabungan aktivitas produksi dengan teknik 2 dan teknik 3. Dengan

cara yang sama, produksi Y

2dapat dihasilkan dengan teknik produksi 1, 2 dan 3,

dengan kombinasi input X

1dan X

2yang tetap pada titik A’, B’ dan C’.

[image:52.612.183.466.367.562.2]Sumber : Henderson and Quandt (1980)

Gambar 3. Isokuan dari Program Linier

Solusi yang diberikan dari pemecahan masalah dengan program linier

yang memberikan berapa jumlah output sebaiknya diproduksi dengan sejumlah

input tertentu sehingga memberikan penerimaan maksimum sebagaimana

Teknik produksi 1

Teknik produksi 3

Teknik produksi 2

X

2X

1Teknik produksi 1

Teknik produksi 3

Teknik produksi 2

X

2X

1Teknik produksi 1

Teknik produksi 3

Teknik produksi 2

X

2X

1A’

Y

1Y

2B’

A

C

C’

Teknik produksi 1

Teknik produksi 3

Teknik produksi 2

X

2dikemukakan sebelumnya, disebut dengan analisis masalah

primal

. Penyelesaian

masalah program linier sekaligus juga akan memberikan jawaban atas masalah

dual

yaitu alokasi sumberdaya yang dapat meminimalkan biaya. Jika tujuan utama

atau masalah primalnya adalah memaksimumkan keuntungan, maka masalah

dualnya adalah meminimalkan biaya. Masalah primal dan dual dalam linear

programming ini diuraikan lebih jelas dalam Taha (2003); Heady dan Candler

(1960).

Asumsi yang harus dipenuhi agar program linier dapat berlaku adalah:

1. Aktivitas input (sumberdaya) bersifat aditif, artinya jumlah hasil yang

diperoleh dari dua atau lebih aktivitas sama dengan jumlah hasil yang

diperoleh dari masing-masing aktivitas dan jumlah suatu input yang

digunakan harus sama dengan jumlah input yang digunakan oleh tiap-tiap

aktivitas.

2. Fungsi tujuan bersifat linier, artinya tidak ada pengaruh skala operasi atau

produksi pada saat

constant return to scale

.

3. Besarnya suatu aktivititas yang diusahakan tidak boleh negatif.

4. Besarnya input dan aktivitas dapat dipecah-pecah dan kontinyu.

5. Banyaknya aktivitas dan pembatas terhingga.

6. Hubungan aktivitas dan input yang digunakan merupakan hubungan linier.

7. Koefisien input-output, harga-harga input dan output serta besarnya faktor

pembatas telah diketahui dan tertentu atau deterministik.

Model matematik secara lengkap adalah sebagai berikut:

Fungsi Tujuan:

Dengan pembatas:

a

11X

1+ a

12X

2+ ……….. + a

1nXn b

1a

21X

1+ a

22X

2+ ……….. + a

2nXn b

2a

31X

1+ a

32X

2+ ……….. + a

3nXn b

3.

.

.

.

.

.

a

m1X

1+ a

m2X

2+ ……….. + a

mnXn b

mdimana:

i =

1,2,3,

…,.m

j =

1,2,3,….,

n

Z

= Fungsi

tujuan

C

j= Koefisien fungsi tujuan

X

j= Variabel keputusan

a

ij= Koefisien fungsi kendala

b

i= Nilai kendala atau batas sumberdaya yang tersedia

Pada tahap optimal terdapat beberapa penafsiran dari proses pemecahan

masalah dengan program linier menurut Soekartawi (1992); Nasendi dan Anwar

(1985), yaitu:

1.

Aktivitas yang masuk dalam program optimal akan memiliki

reduced cost

atau

opportunity cost

sama dengan nol. Hal ini berarti memperluas

pengusahaan yang masuk dalam program optimal sebesar satu unit tidak akan

merubah nilai program optimal.

2.

Untuk aktivitas yang tidak masuk dalam program optimal akan memiliki

reduced cost

tidak sama dengan nol. Jika satu unit aktivitas ini dimasukkan

dalam program optimal akan menurunkan nilai fungsi tujuan sebesar

opportunity cost

nya.

4.

Faktor produksi yang tidak habis terpakai, harga bayangannya menjadi sama

dengan nol. Penambahan satu unit faktor produksi ini ke dalam program

optimal tidak akan merubah ni