TEKS RELIEF PILAR TEBING DI BERASTAGI SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS KEBUDAYAAN KARO

SKRIPSI

ZAKHARIA GINTING 050701037

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TEKS RELIEF PILAR TEBING DI BERASTAGI SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS KEBUDAYAAN KARO

Oleh

ZAKHARIA GINTING 050701037

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan memeroleh gelar sarjana dan telah disetujui oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Hariadi Susilo, M.Si. Dra. Mascahaya, M. Hum. NIP. 19580505 197803 1 001 NIP 19580505 197803 1 001

Departemen Sastra Indonesia Ketua,

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memeroleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Medan, November 2010 Penulis,

TEKS RELIEF PILAR TEBING DI BERASTAGI SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS KEBUDAYAAN KARO

Oleh: Zakharia Ginting

ABSTRAK

PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta, Bapak Sada Kata Ginting dan Ibu Firman Br. Tarigan karena telah memberikan dukungan moral, material, kasih sayang yang tanpa batas, dan doa yang tidak pernah berhenti. Kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syahron Lubis, M. A., sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Sumatera

Utara.

2. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, M. Hum., sebagai Ketua Departemen Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara yang telah mengesahkan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Mascahaya, M. Hum., sebagai Sekretaris Departemen Sastra Indonesia Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs. Hariadi Susilo, M. Si., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dra. Dardanila M. Hum., sebagai Dosen Penasehat Akademik yang turut memberikan nasehat dan dukungan selama proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi ini.

7. Kakak Dedek yang telah membantu penulis dalam hal administrasi di Departemen Sastra Indonesia.

8. Kakak dan Abang penulis, Susilawati Br. Ginting dan Jonni Aman Manik beserta bere penulis, Yossie Beatrice F. Manik, yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya skripsi ini (kalian adalah semangat terbesar sekaligus air mata paling jernih yang aku

punya…), Sempurna Ginting yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan motivasi

kepada penulis, dan Trifena Br. Ginting yang tidak lelah memberi bimbingan dan dukungan material kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

9. Semua teman-teman penulis, Nelson M. Pasaribu (dimana kita yang dulu Pal...), Daniel Simanullang (aku tetap dengan Barca ku skalipun kau tetap Madrid sejati..), Hervina Simangunsong, Rapi L. M. Sihotang, Lilis Pardede, Marintan Sihombing, Eni Efrida Sinaga (maaf atas semua salah ku ya woeiy..), Chandra ‘gopal’, Andi ‘mutant’, Jumadi (terkadang memang..), Jansudin ‘shemy’, Cardo ‘gorat’, Reza ‘buncit’, Naek ‘boncel’, Febry ‘janggut’, Irwan ‘de javu’, Nico ‘kempu’, Jupry ‘pra’, Paidun ‘ndun’, Vera ‘reva’, Ester ‘ged’, Nova (sejuta maaf dari ku untuk menjadikan mu jadi sahabat

ku kembali) Sry Yo, Tina, Ayu Chen, Ida Manroeng (kalian adalah tawa di mulutku,

senyum di garis pipiku, dan air mata di pelupuk mataku… aku ingin selalu ada

dengan kalian..), dan teman-teman Sasindo yang nama nya tidak dapa penulis tuliskan

semuanya (nama kalian tidak akan pernah terhapus dari hati ku…).

Medan, November 2010 Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN

ABSTRAK

PRAKATA……… i

DAFTAR ISI……… iv

BAB I PENDAHULUAN……… 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah………. 1

1.1.1 Latar Belakang………. 1

1.1.2 Masalah………. 8

1.2 Batasan Masalah……… 9

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian……….. 9

1.3.1 Tujuan Penelitian……….. 9

1.3.2 Manfaat Penelitian………. 9

1.3.2.1 Manfaat Teoritis……….... 9

1.3.2.2 Manfaat Praktis………. 10

BAB II KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA……... 11

2.1 Konsep……… 11

2.1.1 Teks……… ……….. 11

2.1.2 Relief……….… 11

2.1.3 Berastagi……… 11

2.1.4 Representasi……….. 12

2.1.5 Identitas………. 12

2.1.7 Masyarakat Karo……….. 13

2.2 Landasan Teori……… 14

2.2.1 Semiotika………. 14

2.3 Tinjauan Pustaka………. 15

BAB III METODE PENELITIAN……….. 17

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian……….. 17

3.1.1 Lokasi Penelitian……… 17

3.1.2 Waktu Penelitian……… 17

3.2 Populasi dan Sampel……….. 17

3.2.1 Populasi………. 17

3.2.2 Sampel……… 17

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data………... 18

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data……….. 19

BAB IV PEMBAHASAN……….. 22

4.1 Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Kebudayaan Karo……… 22

4.1.1 Tanda Dasar (Ground) Teks Relief……… 22

4.1.2 Interpretasi Teks Relief Pilar tebing di Berastagi Sebagai Suatu Representasi………. 28

4.1.2.1 Interpretasi Relief Perwujudan Tuhan Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Karo Sebagai Suatu Representasi……….. 30

4.1.2.3 Interpretasi Relief Penggambaran Proses Penciptaan Perempuan Pertama Dari Tanah Liat

Sebagai Suatu Interpretasi……….. 34

4.1.2.4 Interpretasi Relief Penggambaran Tradisi Dan Ritual Masyarakat Karo Sebagai Suatu Representasi……… 37

4.2 Fungsi Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Masyarakat Karo……….. 38

4.2.1 Fungsi Peneguh Integrasi Sosial……….. 38

4.2.2 Fungsi Peneguh Status Sosial……….. 39

4.2.3 Funngsi Edukatif……….. 40

4.2.4 Fungsi Pemenuh Kebutuhan Ekonomi………. 41

4.3 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Kebudayaan Masyarakat Karo……….. 42

4.3.1 Makna Denotasi Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi……. 43

4.3.1.1 Konsep Tiga Tuhan (Dibata Sitelu) dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Karo…..………… 43

4.3.1.2 Penggambaran Kekuatan Panglima Doukah Ni Haji……….. 44

4.3.1.3 Penggambaran Proses Penciptaan Seorang Perempuan Dari Tanah Liat……… 44

4.3.2 Makna Konotasi Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi…… 46 4.3.2.1 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi

Sebagai Representasi Eksistensi Diri……… 46 4.3.2.2 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi

Sebagai Representasi Interaksi sosial………. 47 4.3.2.3 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi

Sebagai Representasi Estetis……….. 48 4.3.2.4 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi

Sebagai Representasi Ekspresi Ideologi Kultural….. 50 BAB V SIMPULAN DAN SARAN

TEKS RELIEF PILAR TEBING DI BERASTAGI SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS KEBUDAYAAN KARO

Oleh: Zakharia Ginting

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah 1.1.1 Latar Belakang

Bahasa adalah sebuah media yang digunakan manusia untuk memberitahu, menyatakan, dan mengungkapkan isi pikirannya. Dalam pengertian yang populer, bahasa adalah percakapan, Hidayat (dalam Sobur, 2004: 274); Wibowo (dalam Sobur, 2004: 274) berpendapat bahwa dalam wacana linguistik, bahasa diartikan sebagai sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa dan pikiran saling berkaitan erat. Anwar (1990: 86) mengatakan bahwa bahasa menentukan bukan hanya budaya tetapi juga cara dan jalan pikiran manusia.

Jalan menuju pemahaman tentang bahasa terletak dalam kajian teks. Dijk (dalam Lubis, 1993: 21) berpendapat bahwa teks sama dengan discourse, yaitu kesatuan dari beberapa kalimat yang satu dengan yang lain saling terikat erat. Pengertian satu kalimat harus dihubungkan dengan kalimat yang lain dan tidak dapat ditafsirkan satu-satu kalimat melulu. Dengan kata lain, teks adalah satu kesatuan semantik bukan kesatuan gramatikal. Kesatuan yang bukan dikarenakan bentuknya (seperti morfem, klausa, kalimat) tetapi kesatuan artinya.

Komunikasi adalah menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk lambang, baik verbal maupun nonverbal. Lambang sering juga diistilahkan dengan simbol. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa bahasa atau tanpa kata (Sobur, 2004: 122), dengan kata lain, komunikasi nonverbal adalah menerjemahkan gagasan-gagasan yang tidak berupa kata.

Sobur (2004: 157) mengatakan bahwa simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Simbol meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama.

Simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya, warna merah merupakan simbol keberanian (Alwi, dkk 2003: 490).

Konsep Pierce (dalam Sobur, 2004: 156) tentang simbol diartikan sebagai tanda yang mengacu pada objek tertentu diluar tanda itu sendiri. Hubungan antara simbol dengan sesuatu ditandakan dengan sifatnya yang konvensional. Berdasarkan konvensi itu juga masyarakat pemakainya menafsirkan ciri hubungan antara simbol dengan objek yang diacu maknanya.

Simbol tidak selalu diungkapkan melalui bahasa verbal. Menurut Eickelman dan Piscatori (dalam Sobur, 2004: 176) simbol merupakan tanda yang menunjuk kepada nilai-nilai dan sering-sering –meskipun tidak selalu- simbol ini diungkapkan melalui bahasa. Salah satu simbol yang bukan berupa bahasa verbal adalah relief.

Relief adalah pahatan yang menampilkan bentuk dan gambar dari permukaan rata disekitarnya, gambar timbul, dan perbedaan ketinggian pada bagian permukaan bumi (Alwi, dkk 2003: 943). Relief bisa merupakan ukiran yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari panel relief yang lain yang membentuk sebuah seri cerita atau ajaran. Relief sebagai hasil karya seni pahat dan ukiran tiga dimensi biasanya dibuat diatas medium batu berupa candi, kuil, pilar atau monumen.

Di kota Brastagi juga dilaksanakan beberapa upacara kebudayaan Karo yang pada masa sekarang menjadi salah satu produk kebudayaan yang sangat digemari wisatawan, antara lain Pesta Bunga & Buah dan festival kebudayaan Pesta Mejuah-Juah yang diadakan setiap tahun dan juga tradisi yang telah turun temurun dilakukan bahkan oleh hampir seluruh masyarakat Karo yang yaitu Kerja Tahun (pesta tahunan) sebagai wujud ucapan syukur atas karunia pencipta yang telah memberikan kelimpahan hasil panen padi yang diselenggarakan setiap tahun oleh orang-orang Karo yang tinggal di daerah tersebut ataupun yang sudah merantau datang kembali ke kampung halaman yang memiliki hubungan keluarga untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi.

Secara keseluruhan, relief yang terdapat pada pilar tebing di Berastagi tersebut adalah penggambaran keadaan masyarakat Karo mulai dari masa penciptaan hingga masa kehidupan tradisional. Relief tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu: Pertama, relief yang menggambarkan jenis-jenis bunga, buah-buahan, sayur-mayur, alat-alat rumah tangga, perlengkapan upacara adat dan alat-alat musik tradisional masyarakat Karo. Kedua, relief yang menggambarkan cerita penciptaan dunia pada masa awal menurut mitologi dan kepercayaan masyarakat Karo yang pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme (Pemena). Ketiga, relief yang menggambarkan salah satu cerita yang dikenal dengan nama Kejadin Tungkat Penaluan Tungkat Malekat. Ketiga kelompok relief tersebut masing-masing memiliki cerita dan makna tersendiri.

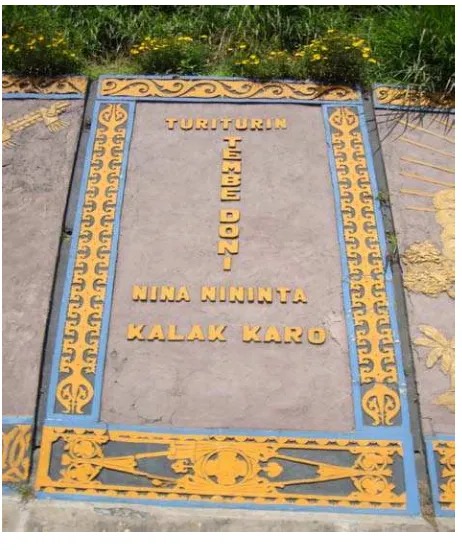

Salah satu rangkaian cerita yang terdapat pada relief tersebut adalah Turi-Turin

Tembe Doni Nina-Nininta Kalak Karo, yang diyakini pada awalnya diberi nama Maka Hio

Kute Ndube Asal Mula Tembe Doni Enda, yaitu sebuah seri cerita tentang asal usul

relief yang membentuk sebuah cerita penciptaan dunia atau yang sekarang sudah dikenal dengan nama Turi-Turin Tembe Doni Nina-Nininta Kalak Karo.

Gambar 1

Contoh relief dalam Turi-Turin Tembe Doni Nina-Nininta Kalak Karo.

Relief tersebut adalah salah satu relief yang menggambarkan adanya tiga alam yang dikuasai oleh tiga Tuhan (Dibata). Para penganut religi Pemena mempercayai adanya penciptaan alam semesta yang disebut Dibata Kaci-Kaci atau lebih dikenal dengan nama

Tonggal Sinasa. Masyarakat Karo juga mempercayai adanya tiga alam yaitu Banua Datas

(alam bagian atas yang dikuasai oleh Dibata Atas yang bernama Ompung Utara Diatas),

Banua Teruh (alam yang dikuasai oleh Dibata Teruh yang bernama Panglima Duokah Ni

Haji), dan Banua Tengah (alam yang dikuasai oleh Dibata Tengah yang bernama Beru

Hall (dalam Yusuf, 2005: 10) tentang representasi yang memperoleh tempat penting dalam studi budaya. Representasi menghubungkan makna (arti) dan bahasa dengan budaya. Representasi berarti menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang penuh arti atau menggambarkan dunia yang penuh arti kepada orang lain. Makna direkonstruksi oleh sistem representasi dan diproduksi melalui sistem bahasa yang fenomenanya tidak hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbal, tetapi juga visual (nonverbal).

Yusuf (2005: 10) mengatakan ada dua proses sistem representasi yaitu:

“Pertama, sistem yang menandai bentuk-bentuk representasi yang kehadirannya dapat dilihat seutuhnya, bentuk objek, orang, atau kejadian yang dihubungkan dalam suatu konsep yang mengacu pada bentuk factual objek. Kedua, representasi yang maknanya bergantung atas sistem dan bentuk-bentuk penggambaran pada pengetahuan kita mewakili sesuatu yang terepresentasi pada kehidupan nyata. Hal tersebut menimbulkan bentuk-bentuk metafora terhadap suatu hal yang maknanya tidak bisa dilacak hanya berdasarkan kemiripan bentuk, tetapi ada sistem ide yang membangunya”.

Oleh karena itu, terdapat dua prinsip yang menyebabkan representasi dikatakan sebagai produksi makna lewat bahasa yaitu:

(1) mengartikan dalam pengertian menjelaskan atau menggambarkan sesuatu dalam

pikiran dengan sebuah gambaran imajinasi untuk menempatkan persamaan dalam pikiran kita.

(2) representasi digunakan untuk menjelaskan (konstruksi) makna sebuah simbol.

dengan permasalahan “integritas”. Seseorang yang tidak mempunyai identitas yang jelas atau kabur dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai “integritas” pribadi yang kuat.

Liliweri (dalam Yusuf, 2005: 18) melihat identitas sebagai kajian yang sifatnya psikologis. Jika ingin menetapkan identitas, tidak sekedar karakteristik atau ciri-ciri fisik biologis semata, tetapi mengkaji identitas sekelompok manusia melalui tatanan berpikir (cara berpikir, orientasi berpikir), perasaan (cara merasa, orientasi perasaan), dan cara bertindak (motivasi tindakan atau orientasi tindakan).

Dalam beberapa literatur tentang Karo, etimologi Karo berasal dari kata Haru. Kata Haru ini berasal dari nama kerajaan Haru yang berdiri sekitar abad 14 sampai abad 15 di daerah Sumatera Bagian Utara. Kemudian pengucapan kata Haru ini berubah menjadi Karo. Inilah diperkirakan awal terbentuknya nama Karo.

Masyarakat Karo mempunyai kesatuan teritorial yang dihuni oleh keluarga yang berasal dari satu klen yang disebut kuta. Kuta ini biasanya dikelilingi parit, suatu dinding tanah yang tinggi, dan rumpun bambu yang tumbuh rapat sebagai pertahanan terhadap serangan-serangan musuh dari kuta lain. Golongan pendiri kuta adalah merga taneh atau juga dikenal dengan Simanteki Kuta yang memiliki tanah paling luas, sedangkan golongan lainnya biasanya hanya memiliki tanah yang sekedar cukup.

Banua Datas (alam bagian atas yang dikuasai oleh Dibata Atas yang bernama Ompung Utara

Diatas), Banua Teruh (alam yang dikuasai oleh Dibata Teruh yang bernama Panglima

Doukah Ni Haji yang juga bernama Panglima Doukah Ni Haji Perjanggut Simole-ole), dan

Banua Tengah (alam yang dikuasai oleh Dibata Tengah yang bernama Beru Noman

Kaci-kaci).

Takari (2008: 69) berpendapat bahwa menurut konsep Pemena, alam sebagai tempat kehidupan manusia terbagi atas delapan arah sesuai arah mata angin. Kedelapan arah itu adalah Purba (timur), Aguni (tenggara), Deksina (selatan), Nariiti (barat daya), Pusima (barat), Mangadia (barat laut), Batara (utara), dan Irisan (timur)

Bangun (1990: 66) mengatakan, masyarakat Karo memiliki sistem kemasyarakatan yang disebut merga silima. Sistem ini adalah pengelompokan masyarakat menjadi lima marga (merga) induk, yaitu Ginting, Sembiring, Karo-Karo, Tarigan, dan Perangin-angin. Selain itu, masyarakat Karo mengenal istilah rakut sitelu yaitu pengelompokan tiga struktur sosial: kalimbubu (pihak pemberi istri), anak beru (pihak penerima istri), dan senina (orang satu marga).

Berdasarkan konsep dan realitas di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji makna teks relief sebagai simbol yang merepresentasikan identitas kebudayaan masyarakat karo. Adapun judul penelitian ini adalah, “Teks Relief Pilar Tebing Di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Masyarakat Karo”.

1.1.2 Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) bagaimanakah makna teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi

(2) apakah fungsi teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi identitas dalam kebudayaan Karo?

1.2 Batasan Masalah

Sebuah penelitian sangat membutuhkan batasan masalah agar penelitian tersebut terarah dan tidak terlalu luas sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah relief yang membentuk sebuah seri cerita tentang penciptaan dunia pada masa awal menurut tradisi masyarakat Karo. Rangkaian relief tersebut lebih dikenal denga nama Turi-Turin Tembe Doni Nini-Nininta Kalak Karo. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini hanyalah relief yang terdapat pada rangkaian relief Turi-Turin

Tembe Doni Nini-Nininta Kalak Karo tersebut.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini.

(1) mengetahui makna yang terkandung dalam teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi identitas kebudayaan masyarakat Karo.

(2) mengetahui fungsi teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi identitas kebudayaan masyarakat Karo.

1.3.2 Manfaat penelitian 1.3.2.1Manfaat Teoritis

(1) menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai teks relief pilar tebing di Berastagi dalam masyarakat Karo.

(2) menjadi sumber masukan bagi peneliti lain yang ingin membicarakan tentang teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi identitas kebudayaan Karo.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

BAB II

KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep

Konsep adalah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (Alwi, dkk 2003: 588).

2.1.1 Teks

Teks adalah suatu contoh proses dan hasil dari makna dalam konteks situasi tertentu. Pemahaman terhadap teks tidak terlepas dari konteks yang menyertai teks tersebut. Ada teks dan ada teks lain yang menyertainya (yang disebut konteks). Pengertian mengenai konteks tidak hanya meliputi hal-hal tertulis melainkan juga hal-hal yang tanpa kata atau nonverbal (Halliday dan Ruqaiyah, 1992:6).

2.1.2 Relief

Relief bisa merupakan ukiran yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari panel relief yang lain yang membentuk sebuah seri cerita atau ajaran. Relief sebagai hasil karya seni pahat dan ukiran tiga dimensi biasanya dibuat diatas medium batu berupa candi, kuil, pilar atau monumen. Relief adalah pahatan yang menampilkan bentuk dan gambar dari permukaan rata disekitarnya, gambar timbul, dan perbedaan ketinggian pada bagian permukaan bumi (Alwi, dkk, 2003: 943).

2.1.3 Berastagi

gunung-gunung. Berastagi juga dikenal dengan julukan kota Markisa & Jeruk Manis. Lebih dari itu, Berastagi dikenal sebagai kota yang menyimpan banyak nilai sejarah yang digambarkan dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa sebagai bentuk peninggalan zaman penjajahan kolonialisme Belanda. Selain itu, berastagi juga menyimpan banyak ritus-ritus kebudayaan Karo. Salah satu diantaranya adalah relief pilar tebing yang menggambarkan kehidupan nenek moyang masyarakat suku Karo sejak penciptaan hingga kelangsungan kehidupan mereka sebagai masyarakat agraris yang dengan teguh memegang aliran kepercayaan sukuisme (Pemena).

2.1.4 Representasi

Representasi menurut Yusuf (2005: 9) merupakan “yang menjadi sebuah tanda (a

sign) untuk sesuatu atau seseorang”. Istilah representasi memiliki dua pengertian. Pertama,

representasi sebagai sebuah proses sosial dari representing. Kedua, representasi sebagai produk dari proses sosial representing.

2.1.5 Identitas

Erickson (dalam Yusuf, 2005: 20) mengatakan bahwa identitas merupakan proses yang terjadi secara bertahap pada individu, meskipun demikian inti kelompok kebudayaan juga merupakan proses pendirian identitas. Sedangkan Abdillah (dalam Yusuf, 2005:20) menyebutkan identitas sebagai “proses mencari” dan “pencarian adalah proses” itu sendiri.

Identitas bagi kebanyakan orang adalah selembar kartu nama yang mengukuhkan keberadaan mereka dengan sebuah nama, profesi dan kedudukan. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau dapat juga berarti jati diri.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru (1996: 106) mengatakan bahwa identifikasi adalah “penentuan identitas”.

2.1.6 Kebudayaan

Taylor (dalam Sulaeman, 1995: 10) mengatakan bahwa kebudayaan atau peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan) dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Sedangkan Kroeber dan Kluckhon (dalam Sulaeman, 1995: 11) menunjukkan definisi kebudayaan adalah:

“Berbagai pola, tingkah laku, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi; pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi cita-cita atau paham, dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai”.

2.1.7 Masyarakat Karo

Dalam beberapa literatur tentang Karo, etimologi Karo berasal dari kata Haru. Kata Haru ini berasal dari nama kerajaan Haru yang berdiri sekitar abad 14 sampai abad 15 di daerah Sumatera Bagian Utara. Kemudian pengucapan kata Haru ini berubah menjadi Karo. Inilah diperkirakan awal terbentuknya nama Karo.

2.2 Landasan Teori 2.2.1 Semiotika

Teori semiotika adalah teori yang relevan untuk penelitian ini. Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semeion ‘tanda’. Halliday (dalam Sobur, 2004: 16) mengatakan bahwa semiotika mulanya berasal dari konsep tanda yang berhubungan dengan istilah semainon (penanda) dan semainomenon (petanda) yang digunakan dalam ilmu bahasa Yunani kuno. Lechte (2001: 191) mengatakan bahwa semiotika adalah teori tentang tanda dan penanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan makna. Tanda berpedoman pada suatu hal dan kemudian diwujudkan dalam kata-kata. Dalam teori semiotika semua tanda yang memiliki pesan akan dikategorikan kedalam sebuah penanda. Dalam perkembangan semiotika, muncul beberapa ahli yang banyak memberikan pemikiran, diantaranya Ferdinand de Saussure (1857-1913), Charles Sanders Pierce (1839-1914) dan Roland Barthes (1915-1980).

Saussure (dalam Sobur, 2004: 46) mengembangkan dasar-dasar teori linguistik umum. Ia menganggap bahasa sebagai sistem tanda yang masing-masing terdiri atas dua sisi yaitu significant (penanda atau sesuatu yang dapat dipersepsi sebagai tanda) dan signifie (petanda atau isi atau makna tanda itu).

Pierce (Sobur, 2004: 41) dalam teori Ground Triadik mengemukakan tiga hubungan tanda dan klasifikasi tanda. Adapun tiga hubungan tanda yang dimaksudkan adalah ground (dasar). Representamen (menghadirkan sesuatu atau mewakili), dan interpretant (penerima, penafsir, atau pengguna tanda).

Teks relief pilar tebing di Berastagi sebagai representasi identitas masyarakat Karo dapat dikaji dengan tiga hubungan tanda menurut teori Ground Triadik Pierce yaitu:

(1) tanda dasar (ground) yaitu relief itu sendiri.

(3) interpretasi tanda-tanda/ simbolik teks relief yaitu penerima, penafsir, atau pengguna relief itu sendiri.

Barthes (dalam Sobur, 2004:viii) menjelaskan dua tingkat dalam pertandaan, yaitu denotasi (denotation) dan konotasi (connotation). ‘Denotasi’ adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Sementara, ‘konotasi’ adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti (artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran).

Selain itu, Barthes juga melihat makna yang lebih dalam tingkatnya, akan tetapi lebih bersifat konvensional, yaitu makna-makna yang bersifat dengan mitos. Mitos dalam pemahaman semiotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial (yang sebetulnya arbitrer atau konotatif) sebagai sesuatu yang dianggap ilmiah.

2.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Pustaka adalah kitab, buku, buku primbon (Alwi, dkk 2003: 912).

Penelitian mengenai simbol-simbol dan tanda-tanda verbal dalam kehidupan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya Sryana (2007) dalam Skripsinya yang berjudul Simbol Ulos Sebagai Representasi Identitas

Batak-Toba. Dalam Skripsi tersebut, Sryana membahas makna-makna yang terkandung dalam ulos

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi adalah letak atau tempat (Alwi, dkk 2003: 680). Adapun lokasi penelitian ini adalah di kota Berastagi, Kabupaten Tingkat II Karo, provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap objek selama 2 (dua) minggu.

3.2 Populasi dan Sampel 3.2.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Alwi, dkk 2003: 889).

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah rangkaian relief pada pilar tebing di Berastagi yang membentuk sebuah cerita penciptaan dunia pada masa awal menurut masyarakat Karo atau lebih dikenal dengan nama

Turi-Turin Tembe Doni Nina-Nininta Kalak Karo. Adapun rangkaian relief tersebut terdiri

dari 12 relief.

3.2.2 Sampel

(sampel acak sederhana). Sebuah sampel dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Dari rangkaian relief yang membentuk cerita Turi-Turin

Tembe Doni Nina-Nininta Kalak Karo tersebut diambil 4 (empat) relief yang mampu

mewakili cerita tersebut.

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode adalah cara mendekati, mengamati, menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena (Kridalaksana, 2001:136). Dan dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan data lisan dan data tulis. Data lisan diperoleh dari informan etnis Tionghoa dengan menggunakan metode simak dan metode cakap (Sudaryanto, 1993:132). Menurut Sudaryanto (1993:133), disebut metode simak atau penyimakan karena memang berupa penyimakan: dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa. Disebut metode cakap atau percakapan karena memang berupa percakapan dan terjadi kontak antara peneliti selaku peneliti dengan penutur selaku narasumber (Sudaryanto, 1993:137).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dengan demikian sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lokasi penelitian melalui cara-cara berikut:

(1) observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Bersamaan dengan observasi diadakan pencatatan dan pemotretan.

(2) wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara mendalam melalui narasumber yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Informasi yang diperoleh selanjutnya dicatat dan direkam.

1. Berjenis kelamin pria atau wanita; 2. Berusia 25-48 tahun (tidak pikun);

3. Orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di lingkungan masyarakat Karo dan tidak merupakan keturunan;

4. Memiliki kebanggaan terhadap kebudayaan Karo; 5. Sehat jasmani dan rohani;

6. Mengetahui sejarah dan kebudayaan masyarakat Karo; dan 7. Dapat berbahasa Indonesia (Kartika, 2007: 7).

Selanjutnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti: buku cetak, artikel, makalah, dan bentuk karya tulis lainnya untuk mengambil informasi tambahan terkait topik penelitian ini.

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode padan, yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue). Metode padan dilakukan untuk mencari identitas yang ditentukan berdasarkan tingginya kecocokan dan kesesuaian data di lapangan. Maka dapat diketahui, bahwa setiap adanya peristiwa ataupun kejadian melibatkan berbagai unsur yang dapat terjadi sebagaimana adanya. Teknik ini disebut dengan teknik referensial. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disajikan secara formal sehingga hasil analisis dipaparkan secara sistematis dalam bentuk laporan ilmiah berupa skripsi dengan menggunakan bahasa dan teks gambar yang mudah dipahami sedangkan secara informal disajikan dengan deskripsi kata-kata.

representasi identitas kebudayaan masyarakat Karo. Ketiga penggambaran manusia dalam relief diatas memiliki interpretasi sebagai representasi tertinggi tentang Tuhan menurut kepercayaan masyarakat Karo. Gambar manusia yang disebelah kiri adalah interpretasi terhadap penguasa dunia bawah atau Banua Tengah yaitu alam yang dikuasai oleh Dibata

Tengah yang bernama Beru Noman Kaci-kaci. Gambar yang berada disebelah kanan adalah

interpretasi terhadap penguasa alam yang ada di tengah atau Banua Teruh yaitu alam yang dikuasai oleh Dibata Teruh yang bernama Panglima Doukah Ni Haji. Gambar yang berada ditengah adalah interpretasi terhadap penguasa alam yang ada diatas atau Banua Datas yaitu alam bagian atas yang dikuasai oleh Dibata Atas yang bernama Ompung Utara Diatas. Relief yang menggambarkan perwujudan Tuhan dalam sistem kepercayaan masyrakat Karo dapat ditunjukkan pada gambar berikut dibawah ini.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Kebudayaan Karo

4.1.1 Tanda Dasar (Ground) Teks Relief

Relief adalah pahatan yang menampilkan bentuk dan gambar dari permukaan rata disekitarnya, gambar timbul, dan perbedaan ketinggian pada bagian permukaan bumi (Alwi, dkk 2003: 943). Relief bisa merupakan ukiran yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari panel relief yang lain yang membentuk sebuah seri cerita atau ajaran. Relief sebagai hasil karya seni pahat dan ukiran tiga dimensi yang biasanya dibuat diatas medium batu berupa candi, kuil, pilar atau monumen.

. Relief yang terdapat pada Pilar Tebing di Berastagi adalah salah satu contoh simbol yang merupakan gambaran kehidupan dan kebudayaan masyarakat Karo. Relief tersebut adalah pahatan manusia dengan berbagai macam, pola, dan bentuk yang maknanya disepakati bersama oleh masyarakat setempat sebagai simbol yang mampu merepresentasi kebudayaan. Relief tersebut merupakan sebuah peninggalan hasil kebudayaan Karo yang pada masa sekarang tidak hanya berfungsi sebagai salah satu bentuk hasil karya kebudayaan masyarakat Karo. Relief yang di buat pada medium tembok batu ini juga telah menjadi salah satu objek wisata yang sangat digemari oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Dari ke 12 rangkaian relief Turi-Turin Tembe Doni Nina Nininta Kalak Karo tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian. Pengelompokan ini dibuat berdasarkan jenis gambar yang mampu mewakili proses kehidupan masyarakat Karo yang diyakini hingga saat ini sebagai cikal bakal kebudayaan Karo itu sendiri.

Menurut jenisnya tersebut, pengelompokan relief tersebut adalah sebagai berikut: 1) Relief yang menggambarkan perwujudan Tuhan dalam system kepercayaan

masyarakat karo. Relief ini ditandai dengan adanya tiga Tuhan yang dikenal dalam kepercayaan masyarakt Karo. Ketiga Tuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Beru noman Kaci-kaci adalah penguasa dunia tengah yang menciptakan dunia dan segala isinya, meliputi daratan dan air, beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kedua, Ompung Utara Diatas adalah penguasa dunia diatas yang menciptakan jagad raya, benda- benda penerang meliputi bulan, bintang dan matahari. Proses penciptaan tersebut hanya berada pada lingkaran waktu. Ketiga, Panglima Doukah Ni Haji yang juga dikenal dengan nama Panglima Doukah Ni Haji Perjanggut Simole-ole adalah penguasa dunia bawah dan juga pencipta segala bencana alam baik dari air, angin maupun tanah. Gambar yang berada disebelah kiri adalah interpretasi terhadap penguasa dunia bawah atau Banua Tengah yaitu alam yang dikuasai oleh Dibata Tengah yang bernama Beru Noman Kaci-kaci. Gambar yang berada disebelah kanan adalah interpretasi terhadap penguasa alam yang ada di tengah atau Banua Teruh yaitu alam yang dikuasai oleh Dibata Teruh yang

bernama Panglima Doukah Ni Haji. Gambar yang berada ditengah adalah

interpretasi terhadap penguasa alam yang ada diatas atau Banua Datas yaitu alam bagian atas yang dikuasai oleh Dibata Atas yang bernama Ompung Utara

Relief yang menggambarkan perwujudan Tuhan dalam sistem kepercayaan masyrakat Karo dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut dibawah ini.

Gambar 4.1

Relief yang menggambarkan perwujudan Tuhan dalam sistem kepercayaan masyarakat Karo

2) Relief yang menggambarkan kekuatan Panglima Doukah Ni Haji.

Relief ini disebut sebagai penggambaran kekuatan Panglima Doukah Ni Haji berdasarkan cerita tentang proses penciptaan dunia pada masa awal, yaitu ketika semua dunia dibentuk dan diciptakan oleh Beru Noman Kaci-Kaci. Ketika itu Panglima Doukah Ni Haji yang dikenal sebagai seorang yang gemar tidur ternyata telah tertimbun oleh daratan dunia yang diciptakan oleh oleh

Beru Noman Kaci-Kaci. Ketika Panglima Doukah Ni Haji terbangun, dia

dikenal memiliki kekuatan yang maha dahsyat akhirnya mampu keluar dari timbunan daratan dunia itu yang ditandai dengan gempa bumi yang diyakini sebagai bencana pertama atas dunia yang telah diciptakan oleh Beru Noman

Kaci-Kaci. Bencana tersebut juga diyakini sebagai awal terbentuknya

perubahan daratan dunia yang awalnya hanya berbentuk daratan datar saja tetapi setelah terjadinya gempa bumi itu akhirnya terbentuk lekukan-lekukan berupa lembah-lembah dan pegunungan yang juga disebut sebagai kerusakan dunia yang pertama.

Penggambaran kekuatan Panglima Doukah Ni Haji ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut di bawah ini.

Gambar 4.2

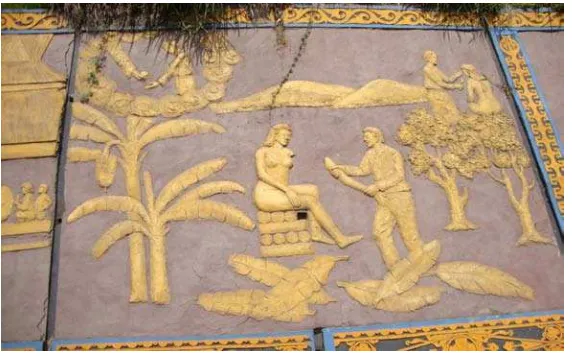

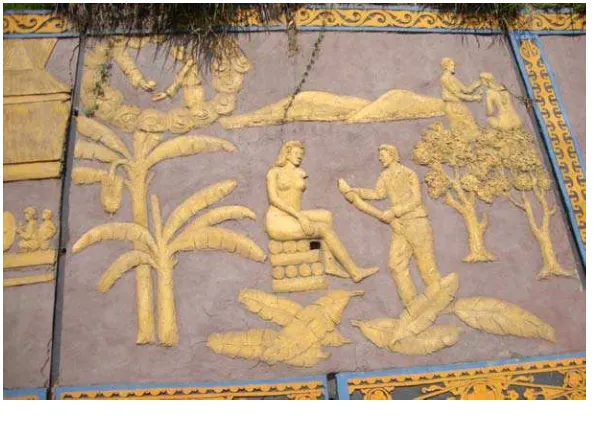

3) Relief yang menggambarkan proses penciptaan seorang perempuan yang berasal dari tanah liat.

Relief ini memperlihatkan bagaimana proses penciptaan manusia pertama yang dibuat dari tanah liat dan menyerupai Beru Noman Kaci-Kaci. Proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang karena selain membentuk tubuhnya dari tanah liat, manusia pertama ini juga tidak langsung memiliki nyawa dan nafas kehidupan untuk mampu melakukan kegiatan sebagai mahluk hidup. Menurut ceritanya, Ompung Utara Diatas berencana untuk menikah dengan

Beru Noman Kaci-Kaci, sementara Panglima Doukah Ni Haji tidak memiliki

pasangan yang bisa dinikahinya. Mereka bertiga akhirnya bersepakat bahwa tidak akan ada yang saling menikah diantara mereka sebelum Panglima doukah

Ni Haji juga memiliki pasangan untuk dinikahi. Mereka akhirnya

Penggambaran penciptaan manusia pertama dari tanah liat yang menyerupai

[image:38.595.190.476.153.331.2]Beru Noman Kaci-Kaci itu ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut dibawah ini.

Gambar 4.3

Relief yang menggambarkan proses penciptaan manusia pertama dari tanah liat yang dibuat menyerupai Beru Noman Kaci-Kaci

4) Relief yang menggambarkan tradisi yang dikenal masyarakat Karo dalam melaksanakan sebuah ritual atau prosesi berkebudayaan sebagai upaya menghormati leluhur dan sekaligus mengikatkan tali kekeluargaan diantara sesama masyarakat Karo pada masa itu. Keadaan tersebut bahkan masih dipegang teguh sampai hari ini walau dalam banyak konteks sudah mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan.

Relief pada bagian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Pertama, tradisi yang dilakuakan dalam melakukan ritual penguburan salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia, atau yang dikenal dengan nama Nurun-Nurun, dan

mempertahankan wilayah territorial desa mereka ketika ada sekelompok lain yang ingin merebut atau melakukan perlawana terhadap kesejahteraan mereka. Tradisi semacam ini juga dikenal dengan sebutan Sar-Sar Lambe.

[image:39.595.182.482.235.421.2]Penggambaran tradisi dalam masyarakat Karo tersebut ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut dibawah ini.

Gambar 4.4

Relief yang menggambarkan tradisi dalam proses penguburan anggota masyarakat yang meninggal dunia atau dikenal dengan nama

Nurun-Nurun

agar kehidupan masyarakat Karo tetap sejahtera di bumi tempat mereka berada. Keempat jenis relief tersebut diinterpretasikan sebagai gambaran kehidupan dan segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Karo di jagad raya pada masa-masa awal dimulainya peradaban kehidupan masyarakat Karo itu.

Representasi teks relief Pilar Tebing di Berastagi selalu dijadikan sebagai dasar yang terutama dan memiliki peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Setiap tradisi yang ada dan yang sampai sekarang tetap berkembang dalam masyarakat Karo adalah bersumber dari penggambaran relief terebut. Baik berupa prosesi penguburan anggota masyarakat yang meninggal dunia, prosesi pernikahan, prosesi kelahiran, sistem pertanian dan pengelolaan hasil bumi dalam menunjuang kehidupan yang lebih teratur dan prosesi yang lain yang dikenal dalam kebudayaan masyarakat Karo. Relief ini telah menjadi realisasi konsep yang melatarbelakangi lahirnya ideologi masyarakat Karo dan menjadi pedoman hidup yang masih tetap dipegang teguh.

Relief Pilar Tebing di Berastagi diinterpretasikan sebagai realisasi konsep simbol cita-cita luhur masyarakat Karo yaitu masyarakat yang berperadaban dan hidup menyatu dengan alam. Kekerabatan yang sangat kompleks yang dikenal dalam masyarakat Karo sekarang sebenarnya adalah bukti nyata dari komitmen masyarakat dari generasi ke generasi yang tetap memegang teguh nilai-nilai dan cita-cita luhur dari nenek moyang. Barthes (dalam Susilo, 2006:24) mengatakan bahwa,

Pada dasarnya semua anggota kebudayaan menggunakan bahasa yang

4.1.2.1Interpretasi Relief Perwujudan Tuhan Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Karo Sebagai Suatu Representasi

Penggambaran Tuhan dalam sistem kepercayaan masyarakar Karo yang lebih dikenal dengan nama Pemena pada awalnya adalah sebuah sistem kepercayaan tradisional karena pada masa itu belum ada agama modern yang masuk dalam kehidupan masyarakat Karo. Corak kepercayaan itu sendiri sedikit banyak memiliki kesamaan dengan sistem kepercayaan animisme yang juga banyak dianut oleh beberapa etnis-etnis di Indonesia sebelum masuk dan berkembangnya agama-agama modern dari luar.

Menurut beberapa literatur sejarah yang meskipun belum mampu dibuktikan secara menyeluruh kebenarannya, nenek moyang masyarakat Karo diyakini berasal dari India yang beragama Hindu. Keadaaan ini juga melatarbelakangi berkembangnya kepercayaan yang banyak memiliki kesamaan dengan sistem kepercayaan Hindu di India seperti halnya kepercayaan Hindu di pulau Dewata, Bali. Ciri-ciri yang masih bisa dilihat dan masih terekam dalam sejarah adalah prosesi pembakaran mayat (nutung) atau juga dikenal dengan nama cremation yang abunya dibuang ke sungai seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali.

Relief yang menggambarkan Tuhan dalam rangkaian seri cerita Turi-Turin Tembe

Doni Nina Nininta Kalak Karo tersebut memperlihatkan 3 (tiga) wujud mahluk yang diyakini

sebagai jelmaan Tuhan Semesta (Tonggal Sinasa). Ketiga Tuhan tersebut diyakini berada diatas awan dan memiliki kekuasaan masing-masing yang berbeda. Dalam melanjutkan proses kehidupannya, masyarakat Karo melakukan ritual untuk melakukan penyembahan dan sekaligus penghormatan kepada Tonggal Sinasa melalui Ketiga perwujuda n Tuhan itu sendiri.

bagian yaitu, pihak pemberi istri (Kalimbubu), pihak semarga (senina), dan pihak saudara perempuan (anak beru). Semua anggota masyarakat Karo mempercayai dan tetap memelihara semua nilai-nilai yang dikandung dalam relief (ground) tersebut dengan harapan agar kehidupan yang mereka jalani sekarang dan kelak tetap baik bahkan menjadi lebih baik dan teratur (sebagai representamen) sehingga dalam kehidupannya itu memperoleh berkat dan kemujuran dari Tuhan dalam mengejar dan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita luhur (sebagai interpretan).

Perlambangan Tuhan dalam masyarakat Karo yang juga diwujudkan dalam sistem kekerabatannya senantiasa ada bersama dalam setiap tradisi dan kegiatan kebudayaan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Karo sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan penghormatan kepada leluhur dan rasa kekerabatan mereka sebagai masyarakat yang berperadaban. Masyarakat Karo sendiri menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang hubungannya tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan mereka, sehingga dapat dirasakan dengan jelas ketika sebuah ritual dalam tradisi masyarakat dilakukan maka akan selalu terlihat penggambaran Tuhan melalui kehadiran Kalimbubu sebagai Tuhan yang bisa dilihat (Dibata Ni Idah). Sikap menuhankan Kalimbubu ini juga diyakini masyarakat Karo sebagai sebuah tindakan untuk meminta berkat dan kemurahan dari Tuhan melalui

Kalimbubu sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Dari tradisi-tradisi tersebut dapat dilihat

bagaimana masyarakat Karo membangun dan membesarkan citra kehadiran Tuhan dalam proses berkehidupan mereka.

4.1.2.2 Interpretasi Relief Penggambaran Kekuatan Panglima Doukah Ni Haji Sebagai Suatu Representasi

moyang masyarakat Karo. Panglima Doukah Ni Haji selain dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, juga dikenal sebagai tuan atas semua bencana yang dapat mengancam keberadaan manusia dan dunia. Panglima memiliki kekuatan pada angin yang dikenal dengan sebutan angin kaba-kaba sijenggi mabuk, kaba-kaba siperus

mane-mane, kaba-kaba simbongkar kaciwer, pada petir yang dikenal dengan nama perkas (petir),

perkas pa hedi, kalingsungsung ras bindawas simultakken deleng, dan juga kekuatan pada

gempa (linur), yang dikenal dengan nama linur singelengas batu napal. Penggambaran kekuatan Panglima Doukah Ni Haji tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 diatas.

Relief (ground) yang menggambarkan kekuatan Panglima Doukah Ni Haji ini adalah sebuah bukti kekuatan Tuhan yang juga ada dalam diri manusia, namun kekuatan itu dapat menjadi petaka jika manusia menggunakannya untuk hal yang bersifat negatif. Masyarakat Karo sendiri meyakini kekuatan yang dimiliki Panglima Doukah Ni Haji ini adalah sebuah karunia Tuhan Semesta untuk menjadikan Panglima Doukah Ni Haji sebagai pelindung manusia dari segala macam bencana dan petaka (sebagai representamen).

Masyarakat Karo mengenal kekuatan-kekuatan gaib yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi dibalik itu, masyarakat Karo juga dikenal sebagai masyarakat yang mengenal banyak tangkal terhadap kekuatan-kekuatan gaib tersebut. Relief yang menggambarkan kekuatan Panglima Doukah Ni Haji ini juga memperlihatkan kekuatan yang dimiliki oleh Beru Noman Kaci-Kaci sebagai pencipta dunia berusaha menangkal kekuatan Panglima Doukah Ni Haji ketika ingin menghancurkan dunia. Beru Noman

Kaci-Kaci terlihat bersujud dengan tangan yang menyembah berada diatas sebuah benda

menyerupai perahu dan terbang bersama awan untuk meminta pertolongan Tonggal Sinasa agar Panglima Doukah Ni Haji tidak menghancurkan dunia.

Tangkal yang dipakai Beru Noman Kaci-Kaci untuk menghalangi kekuatan Panglima

untuk menangkal kekuatan Panglima Doukah Ni Haji, tapi menurut ceritanya, tangkal yang diucapakan itu tidak sanggup menghalangi kekuatan Panglima Doukah Ni Haji. Beru Noman

Kaci-Kaci tetap bersujud meminta kekuatan kepada Tonggal Sinasa agar dunia tidak hancur

karena kekuatan Panglima Doukah Ni Haji. Tonggal Sinasa memberikan tangkal yang lain,

Tonggal Sinasa ‘dalam suara’ menyuruh Beru Noman Kaci-kaci dan Ompung Utara Diatas

untuk membuat tipak salah sipitu-pitu, tapi mereka tidak mengerti membuatnya. Kemudian

Tonggal Sinasa mendatangkan petir berbentuk bintang tujuh yang salah dan menyuruh

Ompung Utara Diatas mengambil galah dan melukiskan tipak salah sipitu-pitu di tanah

menyerupai petir bintang tujuh yang salah. Setelah membuat itu, Tonggal Sinasa menyuruh

Ompung Utara Diatas mengucapkan tangkal yang baru ‘suku

mat-mat-mat-mat-mat-mat-mat’ (‘mat-mat-mat-mat-mat-mat-mat’ sampai tujuh kali). Maka berhentilah Panglima Doukah Ni Haji mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghancurkan dunia.

Relief (ground) yang menunjukkan kekuatan Panglima Doukah Ni Haji adalah sebuah perwujudan representasi yang diinterpretasikan dengan harapan agar Panglima

Doukah Ni Haji sebagai salah satu Tuhan dalam kepercayaan masyarakat Karo tidak lagi

mendatangkan bencana yang besar yang dapat mengancam keselamatan manusia di bumi, bahkan diharapkan agar dapat menjadi sahabat manusia ketika ada kekuatan gaib yang lain yang mencoba mengganggu kehidupan manusia di dunia. Sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung tentram. Keadaan ini menjadi salah satu alasan masyarakat Karo sangat menghormati kekuatan-kekuatan gaib dengan berharap agar kekuatan gaib itu dapat menjadi sahabat.

Relief yang menggambarkan proses penciptaan perempuan pertama yang berasal dari tanah liat dalam rangkaian relief Pilar Tebing di Berastagi ini terdiri dari tiga relief yang mencakup semua tahapan penciptaan. Ketiga rangkaian relief tersebut menunjukkan urutan tahap penciptaan. Urutan yang pertama adalah pembentukan wujud permpuan itu sendiri dari tanah liat. Pada awalnya perempuan pertama itu dibentuk dari tanah liat oleh Ompung Utara

Diatas, Beru Noman Kaci-Kaci, dan Panglima Doukah Ni Haji dengan maksud kelak akan

[image:45.595.213.382.346.599.2]menjadi pendamping hidup Panglima Doukah Ni Haji. Relief yang menunjukkan kegiatan pembentukan tubuh perempuan pertama itu dapat dilihat pada gambar 4.5 seperti berikut dibawah ini.

Gambar 4.5

Setelah selesai membentuk tubuh perempuan pertama tersebut, Ompung Utara

Diatas, Beru Noman Kaci-Kaci, dan Panglima Utara Diatas menyadari mereka tidak punya

kekuatan untuk memberikan kehidupan pada tanah liat bentukan mereka itu. Mereka kembali menghadap Tonggal Sinasa meminta agar memberikan kehidupan dalam tubuh perempuan yang telah mereka buat itu.

Menurut cerita lisan yang dipercaya masyarakat Karo, ketika mereka menghadap

Tonggal Sinasa yang hanya mendengar suara saja, Tonggal Sinasa memberikan nafas

kehidupan itu melalui tangan Beru Noman Kaci-Kaci. Tonggal Sinasa meminta Beru Noman

Kaci-Kaci untuk membukakan tangannya dan memberikan nafas kehidupan itu dan meminta

Beru Noman Kaci-Kaci menutup tangannya serta tidak membuka kepalan tangan itu apapun

yang terjadi sebelum berhadapan dengan perempuan dari tanah liat yang telah mereka bentuk. Setelah itu, Tonggal Sinasa menyuruh mereka bertiga untuk kembali ke dunia dengan pesan agar nafas kehidupan yang ada dalam kepalan tangan Beru Noman Kaci-kaci ditiupkan di hidung tanah liat bentukan mereka itu sebanyak tujuh kali, di ubun-ubun sebanyak tujuh kali, dan di hati tujuh kali.

Selama dalam perjalanan, Beru Noman Kaci-Kaci sempat membuka kepalan tangannya yang berisi nafas kehidupan. Ketika mereka sudah berhadapan dengan tanah liat bentukan mereka itu, Beru Noman Kaci-Kaci melakukan semua yang dipesankan Tonggal

Sinasa tapi tanah liat bentukan mereka itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Beru Noman Kaci-Kaci mengulanginya hingga dua kali tetapi tetap saja tidak ada kehidupan

yang mengalir dalam tubuh tanah liat bentukan mereka itu.

kesalahan. Relief yang menunjukkan proses pemberian nafas kehidupan oleh Tonggal Sinasa kepada Beru Noman Kaci-Kaci ditunjukkan pada gambar 4.6 berikut dibawah ini.

[image:47.595.168.465.153.366.2]Gambar 4.6

Relief yang menggambarkan Tonggal Sinasa ketika Memberikan nafas kehidupan kepada Beru Noman Kaci-Kaci

Setelah sampai di dunia dan berhadapan dengan tanah liat bentukan mereka itu, Beru

Noman Kaci-Kaci menghembuskan nafas kehidupan yang ada dalam genggamannya itu

sebanyak tujuh kali ke hidung, tujuh kali ke ubun-ubun, dan tujuh kali di jantung tanah liat bentukan mereka itu. Beru Noman Kaci-Kaci tidak melakukan kesalahan dan melakukan semua tepat seperti yang dipesankan Tonggal Sinasa.

Setelah selesai melakukan semua pesan Tonggal Sinasa itu, mereka menunggu sampai sembilan bulan sepuluh hari untuk melihat tanah liat bentukan mereka itu akhirnya bernafas dan hidup seperti mereka. Perempuan pertama itu tidak mengalami masa kanak-kanak dan remaja.

dianggap sebagai pembawa kehidupan dan pembawa rejeki dalam hidup. Relief penggambaran penciptaan perempuan pertama (ground) diyakini menjadi sebuah simbol kehidupan dalam masyarakat Karo (sebagai representamen). Relief ini dijadikan sebagai acuan dalam memberikan sikap penghargaan kepada perempuan sebagai perantara kehidupan dari Tuhan semesta (Tonggal sinasa). Relief ini dijadikan sebagai produk dari representasi yang diinterpretasikan dengan harapan agar manusia tetap memiliki keturunan yang berkesinambungan di dunia yang telah disediakan.

4.1.2.4Interpretasi Relief Penggambaran Tradisi Dan Ritual Masyarakat Karo Sebagai Suatu Representasi

Relief yang menggambarkan tradisi dan ritual yang dikenal masyarakat Karo ini adalah sebuah penggambaran sistem kekerabatan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama dan tidak dibedakan oleh apapun. Meskipun dalam prakteknya sehari-hari, kedudukan tersebut akan berbeda sesuai kelas mereka masing-masing dalam sebuah acara atau perayaan dalam masyarakat, namun kedudukan tersebut akan mereka alami secara bergantian sesuai kelas masing-masing tersebut.

Relief yang menunjukkan penggambaran tradisi dan ritual yang dikenal masyarakat Karo ditunjukkan pada gambar 4.6 diatas. Relief ini juga menunjukkan tingkat keperdulian terhadap sesama anggota masyarakat.

diharapkan dapat membawa dampak yang baik dalam perkembangan kekeluargaan dengan masyarakat yang lebih luas dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi luhur yang ada.

4.2 Fungsi Teks Relief Pilar Tebing Di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Masyarakat Karo

4.2.1 Fungsi Peneguh Integrasi Sosial

Teks relief Pilar Tebing di Berastagi sebagai representasi identitas merupakan bentuk peneguhan integrasi. Lull (dalam Susilo, 2006: 6) mengatakan bahwa representasi identitas budaya dijalankan melalui bahasa sehingga dirinya sendiri menyikapi dalam gaya kehidupan termasuk asosiasi ideologis konstruksi budaya. Kekusaan budaya mencerminkan citraan dalam gaya kehidupan sehari-hari yang terkondisikan sehingga individu atau kelompok membangun identitas dan aktivitas budayanya dengan ideologi yang mengonstruksi citraan, kata, ungkapan, teks, kalimat, lukisan, dan gambar ke dalam sikap dan perilaku tersebut untuk mempengaruhinya. Namun, sebenarnya citraan simbol sebelumnya dikuatkan oleh ideologi konstruksi budaya yang diorganisasi dan disajikan lewat bahasa.

Poerwadarminta (1989: 350) mengatakan bahwa integrasi adalah “pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Relief yang ada pada Pilar Tebing di Berastagi telah berbaur dan menjadi satu dengan kehidupan masyarakat Karo. Pada umumnya konsep norma dalam kehidupan masyarakat telah direpresentasikan melalui relief tersebut. Setiap anggota masyarakat menjalankan hubungan sosial dalam praktek kehidupan berdasarkan konsep yang dikandung dalam rangkaian teks relief tersebut sebagai representasi norma dan hubungan sosial. Dalam hal ini, fungsi teks relief secara perlahan berkembang, tidak hanya sebagai representasi norma semata, tetapi juga sebagai alat peneguh integritas sosial.

menghubungkan setiap anggota masyarakat, baik secara langsung, ataupun tidak langsung. Makna integrasi sebagai representasi penekan individu melalui batasan dan peraturan yang menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pribadi dalam usaha memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Keberadaan masyarakat Karo sama seperti keberadaan kelompok maasyarakat lain yang juga direpresentasikan melalui sarana yang menjadi identitas masing-masing kelompok masyarakat. John Fiske (dalam Susilo, 2006: 24) mengatakan bahwa semua anggota kebudayaan menggunakan bahasa yang sama yakni tentang citra bunyi-bunyi yang berkembang menjadi tulisan yang berbentuk huruf, kata, kalimat, teks gambar, dan simbol sebagai ekspresi atau ungkapan berupa benda hidup atau mati.

4.2.2 Fungsi Peneguh Status Sosial

Menurut Firth (dalam Dillistone, 2001: 103) mengatakan bahwa sebuah simbol dapat menjadi sarana untuk menegakkan tatanan sosial atau untuk menggugah kepatuhan-kepatuhan sosial. Dalam hal ini, teks relief Pilar Tebing di Berastagi telah menjadi sebuah sarana yang dipakai dalam masyarakat Karo dalam melanjutkan proses berkehidupan yang teratur. Hal seperti ini dapat dengan mudah dijumpai pada setiap proses pelaksanaan kegiatan upacara adat atau ritual kebudayaan. Susanto (dalam Susilo, 2006: 140) mengatakan bahwa dalam status sosial tersimpan unsure prestise sehingga pemakaian simbolik status menjadi penting. Kepemilikan simbolik status, dalam hal ini, teks relief Pilar Tebing di Berastagi diharapkan mampu merepresentasikan sikap respek terhadap orang lain untuk mendukung identitas yang ingin direpresentasikan sesuai dengan status sosialnya.

4.2.3 Fungsi Edukatif

Relief Pilar Tebing di Berastagi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rekaman sejarah seni ukir tradisional masyarakat Karo. Sedyawati (2006: 26) mengatakan bahwa berbagai fungsi seni pertunjukan yang dapat dikenali baik lewat data masa lalu maupun data etnografik masa kini memiliki fungsi edukatif sebagai sarana pendidikan untuk memperkuat atau memperlengkapi kekuatan kepribadian.

Relief ini telah dikenal masyarakat Karo sejak berada dalam bangku pendidikan Sekolah Dasar (SD) walau pemahaman yang ada hanya sederhana saja. Teks relief ini telah digunakan dari waktu ke waktu sebagai representasi norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Karo. Teks relief sebagai representasi ideologi masyarakat Karo merupakan sarana dan pedoman dalam menuntun masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai norma yang telah dibuat dan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Karo itu sendiri.

Santoso (2003: 9) mengatakan bahwa komunitas masyarakat mempunyai nilai-nilai dan norma-norma kultural yang diperoleh melalui warisan nenek moyang disamping melalui kontak sosiokultural dengan mayarakat lainnya. Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat pun akan terus bergerak searah dengan perkembangan pola pikir masyarakat pemilik teks relief tersebut, dalam hal ini masyarakat Karo. Bahkan sangat memungkinkan bahwa pemahaman itu akan bergeser dari interpretasi ysng ada sekarang menuju pemahaman yang lain yang dipengaruhi oleh perkembangan berpikir masyarakat terhadap sebuah objek relief dan kaitannya dengan kehidupan sekarang maupun untuk masa depan. Nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat memiliki kecenderungan untuk berubah secara terus-menerus. Demikian juga dengan nilai-nilai dan norma-norma dari hasil kebudayaan yang digambarkan oleh rangkaian relief di Pilar Tebing di Berastagi yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Karo.

4.2.4 Fungsi Pemenuh Kebutuhan Ekonomi

kehidupan masyarakat karo telah menambah minat wisatawan untuk lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai relief-relief tersebut.

Keadaan ini secara tidak langsung telah mendukung perekonomiam masyarakat Karo karena selain disinggahi banyak pendatang, tingkat gairah ekonomi juga ikut terangkat seiring bertambahnya tingkat pembelian produk kesenian dan kerajinan masyarakat. Proses seperti ini berkembang menjadi proses produksi kapitalisme. Heilbroner (dalam Susilo, 2006: 123) mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem rekayasa perekonomian oleh para teoritisi dan pemilik modal yang memiliki orientasi terhadap perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sejarah perkembangan kapitalisme selalu menunjukkan konteks realitas sosial budaya yang melatarbelakanginya sehingga dapat dilihat bahwa kapitalisme selalu bergantung atas pandangan-pandangan dunia yang telah mapan.

4.3 Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Kebudayaan Masyarakat Karo

Barthes (dalam Sobur, 2004:viii) menjelaskan dua tingkat dalam pertandaan, yaitu denotasi (denotation) dan konotasi (connotation). Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Sedangkan makna konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti (artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran).

4.3.1 Makna Denotasi Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi

Teks relief memiliki makna kehadiran kekuatan yang lain dalam hidup manusia yang berasal dar kekuatan gaib yang juga sering dihubungkan dengan kekuatan Tuhan. Masyarakat Karo menjadikan semua kekuatan yang tidak berasal dari manusi itu sendiri menjadi sebuah penggambaran kekuatan Tuhan yang dibangun berdasarkan konsep tradisional dan diwariskan sampai hari ini.

Tanda dasar (ground) teks relief mempunyai suatu representasi yang diinterpretasikan oleh interpretan sehingga teks relief menjadi bermakna. Keberadaan relief yang menggambarkan konsep tiga Tuhan (Dibata sitelu) dalam sistem kepercayaan masyarakat Karo adalah suatu representasi eksistensi masyarakat karo yang dari sejak masa awal dimulainya kehidupan sudah mengenal Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu juga dibangun melalui sistem kepercayaan yang sakral.

Penggambaran Tuhan dalam sistem kepercayaan masyarakat Karo yang terdapat pada Pilar Tebing di Berastagi adalah suatu penggambara kehadiran Tuhan Semesta (Tonggal

Sinasa) yang menjelma menjadi tiga wujud yang bernama Beru Noman Kaci-kaci, Ompung

Utara Diatas, dan Panglima Doukah Ni Haji. Representasinya dalam kehidupan masyarakat

Karo adalah sebagai pencipta dunia dan masyarakat Karo itu sendiri. Selain itu, ketiga Tuhan tersebut juga menjadi penolong yang senantiasa melindungi masyarakat Karo serta pemberi rejeki atas hidup masyarakat Karo diatas dunia yang telah diciptakan.

4.3.1.2Penggambaran Kekuatan Panglima Doukah Ni Haji.

penuh terhadap dunia yang telah Tuhan berikan sebagai tempat bagi manusia itu untuk melanjutkan kehidupannya.

Panglima Doukah Ni Haji adalah Tuhan yang dikenal dalam sistem kepercayaan

masyarakat Karo sebagai pencipta semua bencana alam, baik dari angin, tanah dan udara merupakan sebuah perlambangan kekuatan Tuhan yang dapat menghancurkan semua kehidupan manusia di dunia.

4.3.1.3 Penggambaran Proses Penciptaan Seorang Perempuan Pertama Dari Tanah Liat.

Perempuan adalah awal dari segala kehidupan dan inti dari semua kehidupan. Perempuan menjadi kunci bertahan atau tidaknya siklus kehidupan di dunia. Relief tersebut bermakna bahwa manusia tidak memiliki kuasa yang penuh atas nafas dan kehidupan mereka, karena nafas yang ada dalam hidup manusia adalah pemberian Tuhan.

Relief yang menggambarkan proses penciptaan perempuan pertama terdiri dari tiga bagian. Masing-masing bagian menunjukkan urutan proses penciptaan. Keberadaan relief tersebut memberikan makna tentang arti seorang perempuan dalam melengkapi kehidupan dan juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan kehidupan manusia di dunia.

4.3.1.4Penggambaran Tradisi Dalam Kehidupan Masyarakat Karo

sikap yang tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan yang diharapkan mampu mengurangi beban keluarga yang berduka.

Kedua, relief yang menggambarkan sikap patriotisme masyarakat dalam membela kelompok atau masyarakat yang mendapat perlawanan dari kelompok atau masyarakat yang lain. Pembelaan tersebut dilakukan guna melindungi wilayah teritorial atau salah satu anggota masyarakat yang mendapat perlakuan tidak baik oleh kelompok lain. Tradisi ini lebih dikenal dengan nama Sar-sar lambe yang juga berarti perang terhadap kelompok lain yang mencoba mengganggu kelompok mereka. Tradisi seperti ini adalah sebuah perwujudan sikap patriotisme masyarakat Karo yang banyak dipengaruhi oleh prestis sebagai masyarakat yang tidak menerima perendahan oleh kelompok masyarakat lain. Namun, hal seperti ini sudah jarang ditemui pada zaman sekarang. Perubahan itu dikarenakan berkembangnya pola pikir masyarakat yang mulai menyebabkan bergesernya nilai-nilai patriotisme masyarakat Karo.

Penggambaran keadaan masyarakat Karo yang seperti ini mengandung muatan makna yang menunjukkan masyarakat Karo adalah kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sebuah kedaulatan yang mutlak dan tidak berada dibawah tekanan ataupun intervensi dari kelompok masyarakat lain, namum pada kenyataannya, masyarakat Karo sendiri juga bukanlah sebuah kelompok masyarakat yang memberikan tekanan kepada kelompok masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat Karo adalah kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan yang diyakini menjadi dasar kehidupan karena manusia diciptakan untuk saling melengkapi..

diperlakukan dengan tidak sewajarnya maka alam itu sendiri dapat menjadi musuh yang bahkan mengancam kelangsungan hidup manusia di dunia.

4.3.2 Makna Konotasi

4.3.2.1Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Sebuah Representasi Eksistensi Diri

Pada zaman Yunani kuno, ideologi konstruksi eksistensi makna menurut Uexkull (dalam Cassier, 1987: 38) adalah representasi pembentukan konotasi makna yang diawali dua orang ketika mengadakan perjanjian. Selanjutnya dalam setiap perjanjian memateraikannya dengan memecahkan sesuatu seperti lempengan, cincin, dan benda dari tanah liat menjadi dua bagian yang masing-masing menyimpan satu bagian.

Eksistensi suatu artistik dunia asosiasi barang dan benda yang memiliki makna merupakan sumber ilham tentang benda penghargaan ketika barang dan benda memiliki pemaknaan tentang hal yang dapat dicapai berkat dedikasi manusia di samping berkat usaha bersama. Akan tetapi, barang dan benda itu merupakan pusat kegiatan yang penuh daya tarik, penuh daya cipta, penuh tanggapan, dan penuh denyutan. Barang dan benda tersebut senantiasa melalui pemakaiannya dilihat lebih jauh melalui diri sendiri kepada pemaknaan cakrawala yang luas dan pengalaman-pengalaman yang lebih kaya sehingga barang dan benda tersebut memiliki makna yang vital dan sakral (Dillistone, 2001: 195).

makna yang lebih luas, dan mungkin akan terus berkembang sesuai pemahaman masyarakat yang juga terus berkembang akan keberadaan relief tersebut.

4.3.2.2Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Sebuah Representasi Interaksi Sosial

Masyarakat Karo mengenal sistem marga yang mengikat setiap hubungan anggota masyarakat. Hubungan antar marga tersebut menjadi dasar penentu posisi dalam adat masyarakat Karo. Keterikatan antar anggota masyarakat tersebut mengatur interaksi sosial di dalamnya.

Poerwadarminta (1989: 335) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Hubungan yang dinamis antarindividu atau antarkelompok terjadi secara otomatis dalam suatu pelaksanaan upacara adat seperti yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Karo yang digambarkan melalui relief pada Pilar Tebing di Berastagi. Penggambaran relief tersebut menunjukkan adanya sebuah tujuan mewariskan kebudayaan masyarakat Karo dari generasi ke generasi yang di dalamnya mengandung makna interaksi sosial selain penggambaran relief tersebut yang juga menunjukkan adanya interaksi sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Kesadaran untuk tetap mempertahankan kebudayaan Karo menjadi salah satu dasar yang penting dalam meregenerasikan konsep-konsep kebudayaan dan hasil-hasil kebudayaan masyarakat Karo tersebut. Selain itu, kepedulian terhadap sesama juga merupakan sebuah unsur tambahan yang sangat penting untuk tetap kuat menjaga hubungan antar anggota kelompok masyarakat.

relief pada Pilar Tebing di Berastagi merepresentasikan interaksi antaranggota masyarakat secara fisik dan mental. Makna teks relief dapat menjaga kelangsungan komunikasi interaksi imajinatif.

4.3.2.3Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Sebuah Representasi Estetis

Makna teks relief Pilar Tebing di Berastagi sebagai sebuah representasi estetis merupakan konstruksi kemasan system budaya dan sosial dengan strategi pengelolaan material. Nilai estetis selalu dihubungkan dengan nilai seni. Sebuah benda seni memiliki nilai estetis. Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi memiliki nilai seni yang ditanggapi berbeda oleh setiap masyarakat. Sastrowardoyo (1983: 37) mengatakan bahwa perbedaan dalam penghargaan seni adalah hal yang wajar. Seni tidak menjelaskan diri kepada kita. Seni merupakan penghidangan yang bisu dan tidak berarti diluar diri kita selama kita sendiri belum bersedia dengan sengaja memasukinya dan menjadikan penghidangan itu pengalaman kita sendiri. Dalam diri kita harus ada terlebih dahulu kesediaan dan persediaan diri berupa pengertian seni yang dibentuk oleh kecerdasan pikiran dan kadar pengalaman serta selera yang disepuh oleh kepekaan perasaan dan kebiasaan.

Sastrowardoyo (1983: 63) mengatakan bahwa salah satu masalah pokok dalam membentuk dan mengembangkan seni dan budaya adalah kita menginginkan kehidupan seni dan budaya yang dapat diikuti dan dimengerti oleh segenap bangsa Indonesia. Seni dan budaya daerah berakar pada tradisi kehidupan sedaerah yang membawa selera dan emosi kebangsaan yang sukar diikuti dan dimengerti oleh anak daerah lain dengan seni dan budaya yang lain.

Ketertarikan kepada teks relief Pilar Tebing di Berastagi sebagai representasi identitas kebudayaan Karo menjadikan relief tersebut sebagai sebuah benda yang memiliki nilai estetis. Nilai estetis ini kemudian memperkuat eksistensi masyarakat Karo ditengah kelompok masyarakat lain.

4.3.2.4Makna Teks Relief Pilar Tebing di Berastagi Sebagai Sebuah Representasi Ekspresi Ideologi Kultural

Makna ekspresi ideologi kultural yang dikandung dalam teks relief Pilar Tebing di Berastagi sebagai sebuah representasi ditandai oleh kesepakatan dalam masyarakat dalam menjadikan relief tersebut sebagai dasar untuk setiap nilai-nilai dan pembentukan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ideologi kultural masyarakat Karo tercermin dari teks relief yang menjadi realisasi konsep yang sebelumnya bersifat abstrak. Pada dasarnya, semua kebudayaan mengandung nilai-nilai yang