PEMANFAATAN

WHEAT BRAN

DALAM PAKAN IKAN

MAS

Cyprinus carpio

FRIDA MARTA

PROGRAM STUDI ILMU AKUAKULTUR SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2012

ABSTRACT

FRIDA MARTA. Aquaculture Saince. Utilization of wheat bran in the diet of

common carp Cyprinus carpio. Under direction of DEDI JUSADI and NUR

BAMBANG PRIYO UTOMO.

Two experiments were conducted to evaluate the effect of wheat bran as a partial replacement of soybean meal and corn meal in the diet of common carp

Cyprinus carpio. In these experiments, four experimental diets contained 0%, 10%, 20%, or 30% wheat bran were used. In experiment I, a triplicate experiment was conducted using fish with an initial body weight of 23 ± 0,13 g. Fish were cultured in floating net cage with size of 2 x 2 x1 m3 at Cirata lake, with a density of 250 fish/cage. Fish fed on the diet at satiation for 60 days. In experiment II, the diets were subjected to indirect digestibility test by using 0,05% Cr2O3 as a tracer.

Two groups of fish with an initial body weight of 6 ± 0,12 g and 50 ± 0,18 g were held in aquaria 60 x 40 x 40 cm3 at density of 20 fish/aquaria. Feces were collected daily, 60 minutes after feeding, feces collection were done for 15 days. The results showed that utilization of wheat bran from 0 to 30% in the diet was not significantly affected the growth performance of fish, including protein retention, feed efficiency and daily growth rate. Those growth performance were in the range of 20,16 – 20,69%, 35,79 – 38,63%, and 93,44 – 98,03% respectively. Regardless of fish size, it was also found that protein digestibility of the diet was decreased when wheat bran was used in the diet at level of 20% or more. Based on the calculation of the price of diet to produce 1 kg of fish, it was found that the diet contain 20% of wheat bran had the most lowest production cost. It can be concluded that wheat bran can be used as a partial replacement of soy bean meal and fully replacement of corn meal for common carp up to 30%.

RINGKASAN

FRIDA MARTA. Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio. Dibimbing oleh DEDI JUSADI, NURBAMBANG PRIYO UTOMO.

Wheat Bran merupakan hasil samping dari industri pengolahan gandum menjadi tepung terigu. Selama ini penggunaan wheat bran terbatas hanya sebagai bahan pengisi untuk roti whole wheat dan pakan ternak ruminansia maupun kuda. Sementara penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Kandungan serat kasarnya yang relatif tinggi yaitu sekitar 11%, menyebabkan penggunaan wheat

bran dalam pakan ikan dibatasi. Seperti halnya hewan monogastrik lain,

kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa. Meskipun serat kasarnya cukup tinggi, namun wheat bran memiliki beberapa kelebihan yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang lengkap serta mineral dan vitamin B1 yang tinggi, jika dibandingkan dengan jagung.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada ikan nila, diketahui bahwa kecernaan wheat bran relatif tinggi, yaitu sebesar 75,20%. Hal ini coba dibuktikan pada ikan mas Cyprinus carpio dengan penggantian tepung jagung oleh wheat bran pada kadar 0%, 10%, 20% dan 30%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman

mengenai tingkat penggunaan wheat bran dalam pakan ikan mas serta

pengaruhnya terhadap kinerja pertumbuhan. Selanjutnya melakukan analisis daya cerna ikan mas terhadap pakan yang mengandung wheat bran tersebut, sehingga diharapkan proporsi jagung dan kedelai dalam pakan dapat dikurangi.

Penelitian ini terdiri dari 2 jenis pengujian, yaitu uji pertumbuhan dan uji kecernaan. Uji pertumbuhan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2011. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas berukuran 23 ± 0,13 g berasal dari Subang. Pemeliharaan ikan dilakukan di dalam keramba jaring apung Cirata selama 60 hari menggunakan jaring berukuran 2 x 2 x 1 m3 berjumlah 12 buah dengan padat tebar 250 ekor tiap jaring. Pemberian pakan dilakukan secara at satiation dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu sekitar pukul 8 pagi, 12 siang dan 4 sore. Pakan yang digunakan terdiri dari 4 jenis, yaitu pakan dengan kandungan

wheat bran 0%, 10%, 20%, dan 30%. Perlakuan pakan disusun dengan menggunakan metode acak (random method).

Uji kecernaan dilakukan di Laboratorium percobaan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selama ± 2 minggu. Ikan yang digunakan terdiri dari 2 kelompok ukuran, yaitu ikan mas ukuran kecil dengan bobot rata-rata 6 ± 0,12 g dan ikan mas dengan ukuran lebih besar dengan bobot rata-rata 50 ± 0,18 g. Masing-masing kelompok ikan disebar ke dalam 12 buah akuarium yang masing-masing berukuran 60 x 40 x 40 cm3 dan padat tebar 20 ekor / akuarium.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan wheat bran tidak

konsumsi pakan (43,85%; 45,60%; 46,39% dan 46,37%), laju pertumbuhan harian (2,22%; 2,29%; 2,33% dan 2,33%), efisiensi pakan (32,73%; 37,93%; 38,63% dan 35,05%), retensi protein (17,01%; 19,52%; 21,65% dan 19,51%), retensi lemak (89,12%; 96,77%; 90,66% dan 78,87%) serta kelangsungan hidup (89,07%; 95,87%; 95,60% dan 93,20%). Hal yang sama juga terjadi pada nilai kecernaan protein, yang memberikan hasil tidak berbeda nyata antar perlakuan baik pada ikan berukuran kecil maupun besar, sehingga dapat diketahui bahwa perbedaan ukuran ikan tidak menyebabkan perbedaan pada nilai kecernaan protein. Berbeda halnya dengan kecernaan total yang mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kadar wheat bran dalam pakan. Nilai kecernaan total tertinggi diperoleh dari perlakuan wheat bran 0% dan 10%, baik pada ikan berukuran besar maupun ikan ukuran kecil. Sementara dari hasil analisis biaya diketahui bahwa

pakan dengan kandungan wheat bran 20% lebih ekonomis karena memberikan

biaya pakan terendah yaitu sebesar Rp. 10.097,-.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ikan mas mampu

menggunakan wheat bran sampai dengan 30% dalam pakan tanpa mempengaruhi

kinerja pertumbuhannya, tapi yang ekonomis 20%. Dalam hal ini kemampuan cerna ikan mas terhadap pakan yang mengandung wheat bran cukup tinggi, baik pada ikan mas berukuran kecil maupun besar dengan tingkat kecernaan protein pada kisaran 64,74 – 70,99% dan kecernaan total pada kisaran 41,78 – 57,66%.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

PEMANFAATAN

WHEAT BRAN

DALAM PAKAN IKAN

MAS

Cyprinus carpio

FRIDA MARTA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Akuakultur

PROGRAM STUDI ILMU AKUAKULTUR SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Pemanfaatan wheat bran dalam pakan ikan mas Cyprinus carpio

Nama : Frida Marta

NRP : C151080261

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc Dr. Ir. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Akuakultur

Prof. Dr. Ir. Enang Harris, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat

dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Pemanfaatan wheat bran dalam

pakan ikan mas Cyprinus carpio” berhasil diselesaikan dengan sebaik-baiknya

melalui proses yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Tesis ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Akuakultur

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis hendak menyampaikan

banyak terima kasih kepada:

1. Komisi pembimbing Bapak Dr. Dedi Jusadi selaku dosen pembimbing

pertama dan Dr. Nur Bambang Priyo Utomo, selaku dosen pembimbing

kedua yang telah banyak memberikan arahan dan saran-sarannya selama

penyelesaian tesis ini.

2. PT. Suri Tani Pemuka yang telah memberikan izin dan fasilitas bagi saya

dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan

bantuannya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat berjalan lancar.

3. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada seluruh keluarga

saya atas segala do’a, dorongan semangat dan kasih sayang yang tak terbatas,

terutama kedua orang tua saya, Papa Bpk. H. Suryadi Syuib, M. Hum, M.Pd.

dan mama Hj. Letmidoati, S.Pd. serta Suami tercinta Else Sandia Putra,

S.Farm, Apt. dan jagoan kecilku M. Fakhri Aljundi atas segala kasih dan

keikhlasannya.

Penulis sadar memiliki keterbatasan pemikiran, hingga memungkinkan

terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu kritik,

saran dan masukan dari semua pihak adalah hal yang paling berarti untuk

penyempurnaannya. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Bogor, Maret 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat, pada tanggal 18 Maret

1983 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari Ayah bernama Suryadi

Syuib dan ibu bernama Letmidoati. Tahun 2001 penulis lulus dari SMUN 1

Payakumbuh dan pada tahun yang sama diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB)

melalui jalur USMI. Penulis memilih program studi Teknologi dan Manajemen

Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor di

Bogor. Pada tahun 2005 penulis menyelesaikan studi sarjana di IPB dan pada

tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana, Program Studi Ilmu

Akuakultur, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Untuk menyelesaikan studi di sekolah pascasarjana, penulis melakukan

DAFTAR TABEL

Halaman

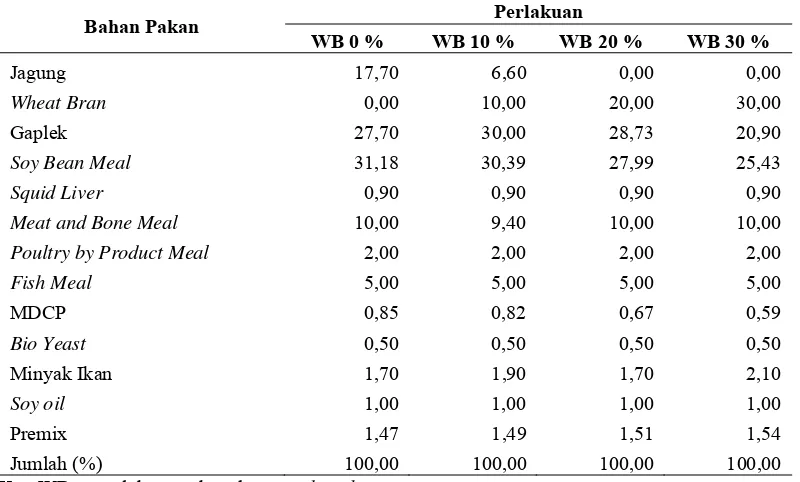

1 Komposisi pakan uji (%)... 11

2 Komposisi proksimat (% bobot kering) dan energi pakan uji... 11

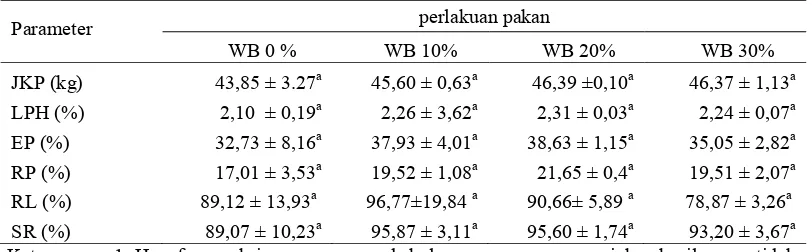

3 Jumlah konsumsi pakan (JKP), laju pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP),retensi protein (RP), retensi lemak (RL) dan kelangsungan hidup (SR) ... 18

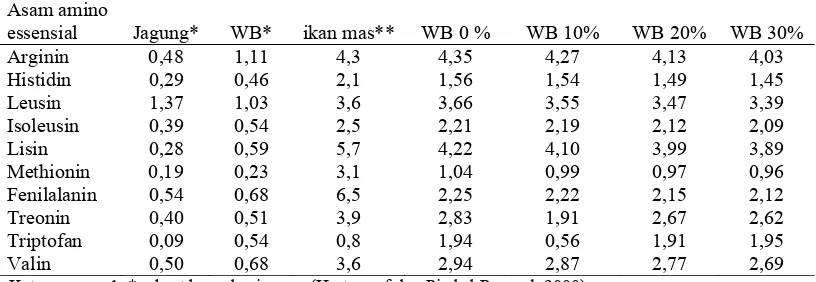

4 Komposisi asam amino pakan percobaan ... 21

5 Kecernaan protein dan Kecernaan total pakan uji ... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Prosedur analisis proksimat bahan pakan dan tubuh ikan uji ... 31

2 Prosedur analisis ... 35

3 Bobot biomasa awal dan akhir, kelangsungan hidup, konsumsi pakan, pertumbuhan relatif, dan efisiensi pakan pada juvenil ikan

kerapu tikus yang diberi pakan uji selama 60 hari masa pemeliharaan ... 36

4 Perhitungan retensi protein ... 37

5 Perhitungan retensi lemak ... 38

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri akuakultur saat ini masih dihadapkan pada permasalahan bahan

baku pakan, baik dari segi harga maupun ketersediaan atau kontinuitas dari bahan

pakan tersebut. Berdasarkan data yang ditulis oleh Hertanto (2011), diketahui

bahwa Indonesia sampai tahun 2011 ini masih mengimpor kedelai dan jagung,

karena produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi jumlah permintaan yang

tinggi. Setiap tahun Indonesia masih mengimpor sekitar 1,4 sampai 1,6 juta ton

kedelai. Sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 2,2 juta ton per tahun dan

Indonesia hanya produksi 600 sampai 800 ribu ton per tahunnya.

Tepung kedelai merupakan bahan baku nabati yang umum digunakan,

karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu kandungan protein yang tinggi

sebesar 43,20%, lemak 2% dan serat kasar 6.50% dengan kandungan asam amino

yang lengkap terutama methionin 1.38% dan lysin 6.28% serta kandungan energi

yang tinggi sebesar 4.518 kcal (Maina et al. 2002) dalam pakan. Namun, harganya

yang relatif mahal menyebabkan penggunaan kedelai mulai dibatasi dalam

komposisi pakan.

Sedangkan jagung dikenal sebagai produk nabati yang memiliki kandungan

energi tinggi 4.110 kcal, kandungan serat kasar rendah 2%, dan harganya relatif

murah. Namun, kandungan aflatoksin di dalam jagung dapat membahayakan bagi

ikan apabila penggunaannya dalam pakan tidak dibatasi (Tangendjaja dan

Rachmawati 2006).

Pemanfaatan produk samping industri pertanian sebagai salah satu alternatif

bahan penyusun pakan ikan belakangan ini mulai dilakukan. Selain karena alasan

ekonomi juga bersifat ramah lingkungan. Beberapa produk samping industri

pertanian seperti produk samping pengolahan zaitun (olive mill waste), dat ston

mill waste, barley bran dan wheat bran, diketahui dapat digunakan sebagai bahan

penyusun pakan ikan tanpa mempengaruhi kinerja pertumbuhan dan komposisi

Wheat Bran merupakan hasil samping dari industri pengolahan gandum

menjadi tepung terigu. Selama ini penggunaan wheat bran terbatas hanya sebagai

bahan pengisi untuk roti whole wheat, serta pakan ternak ruminansia dan kuda.

Sementara penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Kandungan serat

kasarnya yang relatif tinggi yaitu sekitar 11%, menyebabkan penggunaan wheat

bran dalam pakan ikan dibatasi. Seperti halnya hewan monogastrik lain,

kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar dibatasi oleh kemampuan

mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa (Bureau et al. 1999).

Meskipun serat kasarnya cukup tingi, namun wheat bran memiliki beberapa

kelebihan yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang

lengkap serta mineral dan vitamin B1 yang tinggi, jika dibandingkan dengan

jagung (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maina et al. 2002,

diketahui bahwa ikan nila Oreochromis niloticus mampu mencerna protein dalam

wheat bran dengan tingkat kecernaan mencapai 75,20%. Hal ini coba dibuktikan

pada ikan mas Cyprinus carpio sebagai hewan omnivora yang dikenal memiliki

toleransi tinggi terhadap pakan nabati, sehingga diharapkan mampu mencerna

wheat bran pada level yang diberikan sebagi substitusi jagung sekaligus

meminimalkan proporsi tepung kedelai dalam pakan ikan. Pada penelitian ini

dicoba untuk mengkombinasikan tepung jagung, kedelai dan wheat bran dalam

penyusunan pakan ikan mas dengan tingkat penggunaan wheat bran pada pada

kadar 0%, 10%, 20% dan 30%.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar wheat bran optimal

dalam pakan ikan mas serta pengaruhnya terhadap kinerja pertumbuhan melalui

analisis daya cerna.

Hipotesis

Penambahan wheat bran dengan dosis tertentu dalam komposisi pakan

dapat dimanfaatkan oleh ikan mas tanpa menyebabkan penurunan kinerja

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Nutrisi Ikan Mas (Cyprinus carpio)

Ikan membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh

dalam proses kehidupannya, dalam hal ini makanan sebagai sumber nutrisi utama

harus dapat memenuhi seluruh komponen nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ikan

dalam jumlah yang tepat dan seimbang. Kualitas makanan yang paling berperan

dalam pertumbuhan adalah kandungan protein dari pakan. Menurut Webster dan

Lim (2002), kadar protein yang optimal dalam menunjang pertumbuhan mas

Cyprinus carpio berkisar antara 30-41%.

Karbohidrat didalam pakan digunakan sebagai sumber energi bagi ikan

(Furuichi, 1988). Pada umumnya ikan kurang baik dalam memanfaatkan

karbohidrat dalam pakan. Berdasarkan hasil penelitian De Silva et al. (2002) ikan

mas mampu memanfaatkan karbohidrat secara efektif sebagai sumber energi.

Meskipun kemampuan ikan memanfaatkan karbohidrat rendah, namun

karbohidrat harus tersedia dalam pakan karena jika karbohidrat tidak tersedia

maka protein dan lemak akan dikatabolisme menjadi energi (Furuichi, 1988).

Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang tinggi dalam makanan

ikan. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K; dan sumber

asam lemak essensial, yaitu asam lemak linoleat dan asam lemak linolenat. Lemak

terutama dalam bentuk fosfolipid dapat berperan dalam struktur sel dan

memelihara fleksibilitas serta permeabilitas membran. Kebutuhan lemak ikan mas

berkisar antara 5-15 % (Webster and Lim 2002). Kandungan lemak yang berlebih

dalam pakan akan menyebabkan peningkatan jumlah simpanan lemak tubuh ikan

(Manjappa et al. 2002).

Kandungan Serat Kasar Dalam Pakan Ikan

Serat makanan termasuk dalam kelompok senyawa anti gizi. Senyawa

tersebut dapat menghambat penggunaan unsur gizi di dalam tubuh, dan bahkan

dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut sangat merugikan, karena dapat

berikatan dengan protein, karbohidrat, lemak, dan beberapa mineral membentuk

dalam komposisi pakan ikan terutama diperoleh dari unsur karbohidrat. Serat

kasar merupakan sisa-sisa sel tumbuhan yang tahan terhadap reaksi hidrolisis

enzim-enzim saluran pencernaan, seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, pentosan

dan senyawa karbohidrat kompleks lainnya (NRC 1993).

Seperti halnya hewan monogastrik lain, kemampuan ikan dalam mencerna

serat kasar dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk

mensekresikan selulosa (Bureau et al. 1999). Jika jumlah serat kasar berlebih

dalam pakan akan menyebabkan proporsi makanan yang dapat tercerna menjadi

berkurang, seperti menurunkan penyerapan lemak (Sutardi 1997), sehingga total

bobot kering pakan juga berkurang.

Sementara itu Ribeiro et al. (2011) menemukan bahwa kadar serat kasar

yang tinggi terutama pada pakan yang mengandung tepung kedelai dapat

membatasi daya cerna ikan terhadap protein. Akibatnya daya cerna ikan terhadap

pakan yang diberikan akan menurun yang menyebabkan kinerjanya menjadi

kurang bagus (De Silva and Anderson 1995). Hal ini dibuktikan oleh Ali et al.

(2003) dimana terjadi penurunan kinerja pertumbuhan pada ikan nila O. niloticus

dengan semakin meningkatnya pemberian alfa alfa meal yang diikuti dengan

peningkatan kadar serat kasar dalam pakan. Lanna et al. (2004) mengemukakan

bahwa selain berpengaruh terhadap tingkat kecernaan pakan, keberadaan serat

kasar juga berpengaruh terhadap laju pengosongan lambung dan morfologi

kalenjar pencernaan ikan.

Walaupun fakta menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dalam serat kasar

rendah, namun keberadaannya dalam pakan mutlak diperlukan. Kandungan serat

membentuk massa fisik pakan dan meningkatkan pelletability (NRC 1993).

Selulosa dan hemiselulosa sudah banyak digunakan sebagai agen pelarut (diluting

agent) dan filler terutama pada pakan penelitian (De Silva and Anderson 1995;

Jauncey 1998). Kandungan serat kasar dalam jumlah sedikit diketahui dapat

memacu gerak peristaltik usus, namun jika jumlahnya berlebih juga tidak bagus

karena menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi tidak efisien (Guillame

et al 1999). Hal ini diperkuat oleh Sá et al. (2008), yang melaporkan bahwa

tanpa menimbulkan pengaruh negatif terhadap kinerja pertumbuhan pada juvenile

white sea bream Diplodus sargus.

Wheat Bran

Wheat Bran merupakan lapisan berserat di bawah kulit gandum yang

sebagian besar kandungan vitamin dan protein dari gandum terdapat di bagian ini.

Lapisan ini tidak mengandung wheat germ atau titik tumbuh dari gandum (New in

Hertrampf and Pascual 2000).

Gandum dan produk olahannya digunakan untuk pakan ikan dalam jumlah

yang terbatas, khususnya dalam bentuk wheat bran, wheat pollard dan wheat

midlings karena kandungan serat kasarnya yang tinggi (Akiyama et al. 1991).

Jumlah gandum atau produk olahannya yang digunakan dalam pakan ikan

nilainya lebih tinggi dibandingkan pada pakan udang atau crutacea.

Wheat Bran diperoleh sebagai hasil samping dari industri pengolahan

gandum menjadi tepung terigu. Wheat bran memiliki kandungan serat yang cukup

tinggi yaitu sekitar 11 % Maina et al. (2002). Hal ini menyebabkan

penggunaannya dalam pakan ikan masih terbatas. Selama ini penggunaan wheat

bran hanya sebagai bahan pengisi untuk roti whole wheat dan pakan ternak

ruminansia maupun kuda. Namun wheat bran juga memiliki beberapa kelebihan

yaitu kandungan protein sekitar 15.7%, asam amino esensial yang lengkap serta

mineral dan vitamin B1 yang tinggi (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000)

Penelitian mengenai pemanfaatan wheat bran sebagai salah satu bahan

penyusun pakan ikan masih sangat terbatas. Pada beberapa penelitian yang

dilakukan diperoleh data bahwa wheat bran mampu memberikan performa

pertumbuhan yang cukup bagus pada ikan pada kadar tertentu karena tingkat

kecernaan wheat bran cukup tinggi. Maina et al. (2002) memperoleh nilai

kecernaan protein wheat bran sampai pada level 75,20 % pada ikan nila

Oreochromis niloticus. Ribeiro et al. (2011) kemudian juga menemukan hal yang

tidak berbeda jauh, yaitu tingkat kecernaan protein wheat bran oleh nila sebesar

Jagung

Jagung merupakan salah satu bahan baku nabati yang umum digunakan

dalam pakan ikan maupun ternak. Penggunaan jagung dalam komposisi pakan

biasanya sebagai sumber energi karena jagung dikenal sebagai produk nabati yang

memiliki kandungan energi tinggi yaitu sebesar 4.110 kcal. Tingginya kandungan

energi jagung berkaitan dengan tingginya kandungan pati (> 60 %) biji jagung.

Selain itu jagung juga memiliki kandungan serat kasar yang relatif rendah (2 %)

sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pakan. (Tangendjaja dan

Rachmawati 2006)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mutu protein jagung tergolong

rendah. Hal ini disebabkan karena jagung memiliki keterbatasan dalam kandungan

asam amino terutama lisin dan triptofan (Suarni dan Widowati 2009). Disamping

itu kandungan aflatoksin di dalam jagung dapat membahayakan bagi ikan apabila

penggunaannya dalam pakan tidak dibatasi (Tangendjaja dan Rachmawati 2006).

Sementara itu kandungan mineral dalam jagung dapat dimanfaatkan dengan baik

oleh ikan terutama magnesium dan fosfor (Hertrampf dan Piedad - Pascual 2000).

Namun jagung diketahui memiliki kandungan Ca dan P yang relatif rendah dan

sebagian besar P terikat dalam bentuk fitat sehingga tidak dapat dimanfaatkan

seluruhnya dalam pakan, terutama oleh ternak berperut tunggal (Tangendjaja dan

Rachmawati 2006).

Jagung diketahui memiliki tingkat kecernaan yang cukup tinggi sehingga

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ikan. Nilai kecernaan protein jagung pada

ikan mas diketahui sebesar 73,48 % (De Gani et al. 1997). Sedangkan kecernaan

total jagung pada ikan mas sebesar 78,10 % (Yamamoto et al. 1998).

Komposisi kimia jagung dapat bervariasi, kandungan protein dan asam

amino banyak dipengaruhi oleh genetik jagung dan kesuburan tanah, pemupukan,

dan iklim. Perubahan kandungan protein jagung umumnya berhubungan dengan

perubahan rasio antara kandungan protein dalam endosperm dan total protein

Kedelai

Kedelai dikenal sebagai bahan baku nabati yang memiliki nilai nutrisi

tinggi. Selain karena kandungan proteinnya yang tinggi yaitu sebesar 43,20 %,

lemak 2 % dan serat kasar 6,50 %. Kedelai juga diketahui memiliki kandungan

asam amino yang lengkap terutama methionin 1.38% dan lysin 6,28 % serta

kandungan energi yang tinggi sebesar 4.518 kcal (Maina et al. 2002) dalam pakan.

Namun kelemahannya, kedelai mengandung zat antinutrisi seperti tripsin

inhibitor yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Menurut Handajani dan

Widodo (2010) menyatakan bahwa zat anti nutrisi tersebut dapat dinonaktifkan

secara perlahan melalui proses pemanasan dan pengeringan, sehingga tidak

membahayakan bagi ikan.

Penggunaan kedelai sebagai sumber protein dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain kualitas dan proses pembuatan tepung bungkil kedelai, bahan

yang digunakan dalam formulasi, perbedaan spesies ikan, ukuran ikan, dan sistem

budidaya (Elanvogan dan Shim 2000). Selanjutnya, Franchis et al. (2001)

menyatakan bahwa pembatasan yang paling penting adalah ketidakseimbangan

asam amino (terutam kekurangan dari metionin); palatabilitas rendah (rendah

dalam beberapa ikan; keberadaan dari asam fitat mengurangi fosfor dan

mineral-mineral lain; dan kehadiran dari penghambat tripsin yang menonaktifkan

pencernaan enzim tripsin dalam kecernaan protein).

Tingkat kecernaan protein kedelai pada ikan mas cukup tinggi yaitu

sebesar 83,7 % dan kecernaan energi sebesar 74,7 % (De Gani et al. 1997). Hal ini

menyebabkan tepung bungkil kedelai banyak digunakan sebagai pengganti tepung

ikan. Namun respon setiap spesies ikan berbeda terhadap penggunaan tepung

bungkil kedelai dalam pakan (Refstie et al. 2000). Pada ikan mas (Viola et al.,

1981a, 1981b, 1982) penggantian tepug ikan dengan tepung bungkil kedelai

sebanyak 45 % dapat dicapai dengan penambahan lemak (mencapai 10 %),

metionin (0,4 %), dan lisin (0,4-0,5 %) dalam pakan. Sementara pada Japanese

Flounder dapat memanfaatkan 45 % dari tepung ikan dengan bungkil kedelai

Kecernaan Nutrisi

Kecernaan didefinisikan sebagai bagian dari pakan yang diserap oleh

hewan (Lovell, 1989). Pakan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan

dicerna menjadi senyawa sederhana berukuran mikro, dimana protein dihidrolisis

menjadi asam-asam amino atau peptida sederhana, lemak menjadi gliserol dan

asam lemak dan karbohidrat menjadi gula sederhana (Halver 2002).

Kemampuan cerna ikan terhadap suatu jenis makanan bergantung kepada

faktor fisik dan kimia makanan, jenis makanan, umur ikan, sifat fisik dan kimia

air, serta jumlah enzim pencernaan pada sistem pencernaan gastrointestinal (NRC

1977). Kecernaan ini bervariasi dari spesies satu ke spesies yang lain. Secara

umum daya cerna untuk protein berkisar 70 – 90 %, dan untuk karbohidrat

bervariasi dari 5 – 15 % untuk tepung selulosa dan untuk glukosa 1 %.

Dalam proses pencernaan tidak semua komponen pakan yang dimakan

dapat dicerna menjadi bahan yang diserap, sebab pada kenyataannya ada sebagian

pakan yang tidak tercerna. Bagian tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh

ikan berupa feses. Jadi pada prinsipnya penentuan nilai pencernaan suatu bahan

makanan adalah membandingkan kadar nutrien atau energi pakan dengan kadar

energi feses dinyatakan dalam satuan persen (Affandi et al . 1992).

Kecernaan pakan mulai menurun disebabkan oleh faktor-faktor lain yang

berhubungan dengan ketidaktepatan dalam hidrolisa dan penyerapan seperti

proses pencernaan tidak lancar atau formulasi pakan tidak tepat (Affandi et al.

1992). Faktor yang mempengaruhi laju pencernaan melalui usus sehingga

mengurangi kecernaan protein dan energi adalah serat kasar, jumlah konsumsi

pakan, ukuran ikan, suhu dan komponen non protein dalam pakan. Pakan yang

berbeda dapat mengakibatkan kecernaan makanan serta energi metabolisme yang

berbeda. Pakan yang berasal dari bahan nabati biasanya lebih sedikit dicerna

dibanding dengan bahan hewani. Bahan nabati umumnya memiliki serat kasar

yang sulit dicerna dan mempunyai dinding sel kuat yang sulit dipecahkan (Hepher

1988).

Pengukuran kecernaan ada dua cara, yaitu metode langsung dan metode

tidak langsung. Pada metode langsung yang diukur yaitu jumlah pakan yang

yaitu dengan menambahkan indikator dalam pakan dimana indikator tersebut

mempunyai sifat tidak dapat diserap dalam tubuh ikan, tidak beracun dan dapat

dianalisa dalam jumlah yang sedikit dan indikator yang mempunyai sifat tersebut

adalah Cromium oxide. Jumlah Cromium oxide yang digunakan dalam penentuan

kecernaan adalah 0,5-1,0%. Keuntungan dari menggunakan metode tidak

langsung ini adalah feses yang telah dikumpulkan dapat dianalisa kandungan

nutriennya sehingga dapat diketahui koefisien daya cerna suatu nutrien dalam

pakan tersebut (Takeuchi 1988).

BAHAN DAN METODE

Uji Pertumbuhan

Penelitian untuk uji pertumbuhan dilaksanakan dari bulan Januari sampai

Juni 2011. Hewan uji yang digunakan adalah ikan mas berukuran 23 ± 0,13 g

berasal dari Subang. Sebelum diberi perlakuan, ikan diadaptasikan terlebih dahulu

selama 1 minggu di dalam keramba. Selanjutnya ikan ditebar pada masing-masing

jaring perlakuan yang berukuran 2 x 2 x 1 m3 berjumlah 12 buah yang dipakai

sebagai unit percobaan dengan padat tebar 250 ekor tiap jaring. Pemeliharaan ikan

dilakukan di dalam keramba jaring apung Cirata selama 60 hari. Penempatan unit

perlakuan pakan disusun dengan menggunakan metode acak (random method)

(Steel dan Torrie, 1993).

Pemberian pakan dilakukan secara at satiation (sekenyangnya) dengan

mengamati respon makan ikan, yaitu jika ikan sudah mulai terlihat tidak terlalu

berminat terhadap pakan yang diberikan, maka pemberian pakan dapat dihentikan

atau bisa juga ditandai dengan keberadaan sisa pakan di perairan yang tidak

dikonsumsi oleh ikan (minimal 50%). Frekuensi pemberian pakan dilakukan 3

kali sehari, yaitu sekitar pukul 8 pagi, 12 siang dan 4 sore.

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 macam pakan

yang berbeda sesuai perlakuan, yaitu pakan dengan kandungan wheat bran 0%,

10%, 20%, dan 30%. Formulasi pakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Sementara untuk komposisi proksimat pakan bisa dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat komposisi pakan uji kandungan wheat

bran 0% sampai 30% mengganti jagung sebagai sumber energi utama dan

pengurangan proporsi tepung kedelai sebagai sumber protein nabati. Sumber

lemak dalam komposisi pakan diperoleh dari miyak ikan dan soy oil. Gaplek

dalam komposisi pakan sebagai penyumbang energi dan binder dalam pakan yaitu

sebesar 20,9-30%. Sumbangan protein hewani dalam komposisi pakan uji

disamakan, Sumber protein hewani yang digunakan yaitu terdiri dari Squid Liver

Mono-dicalcium phosphate) sumber fosfor dan kalsium, Bioyeast, dan premixdigunakan

sebagai bahan aditif dalam komposisi pakan.

Tabel 1. Komposisi bahan pakan penelitian

Bahan Pakan Perlakuan

WB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30 %

Jagung 17,70 6,60 0,00 0,00

Wheat Bran 0,00 10,00 20,00 30,00

Gaplek 27,70 30,00 28,73 20,90

Soy Bean Meal 31,18 30,39 27,99 25,43

Squid Liver 0,90 0,90 0,90 0,90

Meat and Bone Meal 10,00 9,40 10,00 10,00

Poultry by Product Meal 2,00 2,00 2,00 2,00

Fish Meal 5,00 5,00 5,00 5,00

Tabel 2. Hasil analisa proksimat (% berat kering) dan energi pada pakan uji

Komposisi proksimat Perlakuan 1) Bahan ekstrak tanpa nitrogen.

2) Gross energy 1 g protein = 5.6 kkal GE, 1 g BETN = 4.1 kkal GE, 1 g lemak = 9.4 kkal GE (Watanabe 1988). 3) Digestible energy 1 g protein= 3.5 kkal DE,1 g lemak= 8.1 kkalDE,1 g BETN= 2.5 kkal DE (NRC 1997). 4) Rasio energi/protein.

Pengamatan Harian

Pengamatan harian yang dilakukan meliputi pencatatan pemberian pakan

harian, jumlah ikan yang mati serta beberapa parameter kualitas air seperti suhu,

oksigen terlarut (DO), pH dan kecerahan. Pengukuran suhu, DO, pH dan

kecerahan dilakukan secara in situ pada pagi dan sore hari. Kisaran parameter air

yang terukur selama penelitian meliputi suhu 28-31 0C, pH 6,03-7,11, DO

1,88-5,40 ppm dan nilai kecerahan 95-147 cm. Sementara itu pengukuran bobot ikan

dilakukan setiap 2 minggu sekali. Penimbangan bobot dilakukan dengan cara

mengangkat setiap jaring dan menghitung semua ikan yang hidup pada

masing-masing jaring kemudian ditimbang bobotnya secara keseluruhan.

Analisis Statistik

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap

dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan

menggunakan SPSS. Untuk melihat perbedaan perlakuan maka dilakukan uji

lanjut dengan Uji Duncan (Steel & Torrie 1995).

Parameter yang diukur

Dalam penelitian ini peubah yang diukur dan diamati adalah laju

pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP), konsumsi pakan (KP),

kelangsungan hidup (KL), retensi protein (RP), retensi lemak (RL), kecernaan

total dan kecernaan protein

1. Laju pertumbuhan harian

Laju pertumbuhan harian dihitung berdasarkan rumus Huisman (1987) :

Keterangan :

α : laju pertumbuhan harian individu

Wt : bobot rata-rata ikan pada waktu t (g)

W0 : bobot rata-rata ikan awal (g)

2. Efisiensi Pakan

Efisiensi pakan didefinisikan sebagai peningkatan bobot basah daging per

unit bobot pakan kering, Efisiensi pakan (EP) dianalisis berdasarkan rumus

Takeuchi (1988) :

Keterangan :

EP = Efisiensi pakan (%)

Wt = Biomassa ikan pada waktu t (g)

Wo = Biomassa ikan pada awal percobaan (g)

Wd = Biomassa ikan yang mati (g)

JKP = Jumlah (bobot) pakan yang dikonsumsi selama percobaan (g)

3. Jumlah Konsumsi Pakan

Jumlah konsumsi pakan ikan uji diketahui dengan cara menimbang jumlah

pakan yang dimakan oleh ikan uji selama penelitian.

4. Sintasan

Sintasan ikan uji didapatkan dengan menghitung jumlah individu ikan uji

yang hidup sampai akhir percobaan, Perhitungannya menggunakan rumus

Zonneveld et al. (1991) :

SR = Kelangsungan hidup ikan

Nt = Jumlah individu ikan uji pada t percobaan (ekor)

No = Jumlah individu ikan uji pada awal percobaan (ekor) EP (%) = [(Wt + Wd) – W0] x 100%

5. Retensi protein

Retensi protein merupakan gambaran dari banyaknya protein yang

diberikan, yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan serta

dimanfaatkan tubuh untuk metabolisme harian (Halver, 1989). Nilai retensi

protein dihitung berdasarkan persamaan yang dikemukakan oleh Takeuchi (1988)

%

Retensi lemak merupakan seberapa besar lemak yang dapat disimpan di

dalam tubuh ikan. Nilai retensi lemak dapat dihitung berdasarkan persamaan yang

dikemukakan oleh Takeuchi (1988), yaitu:

L

F = Kandungan lemak tubuh pada akhir penelitian (g)

I = Kandungan lemak tubuh pada awal penelitian (g)

L = Jumlah lemak yang dimakan ikan (g)

7. Kecernaan Total (Sumber : Watanabe, 1988)

Kecernaan total menggambarkan daya cerna seluruh fraksi nutrien yang

Kecernaan total =

Keterangan :

a = % Cr2O3 dalam pakan%

a` = % Cr2O3 dalam feses

8. Kecernaan Protein

Kecernaan protein menggambarkan daya cerna fraksi protein yang

terkandung di dalam pakan.

Kecernaan protein =

Keterangan :

a = % Cr2O3 dalam pakan%

a` = % Cr2O3 dalam feses

b = % protein dalam pakan

b` = % protein dalam feses

Analisis Biaya

Perhitungan biaya pakan dilakukan dengan cara menghitung total biaya

bahan pakan formulasi dikalikan jumlah bahan pakan formulasi. Nilai yang

diperoleh menggambarkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg

Uji Kecernaan

Ikan yang digunakan untuk uji kecernaan terdiri dari 2 kelompok ukuran,

yaitu ukuran kecil dengan bobot rata-rata 6 ± 0,12 g dan ikan dengan ukuran

lebih besar dengan bobot rata-rata 50 ± 0,18 g. Masing-masing kelompok ikan

disebar ke dalam 12 buah akuarium untuk tiap kelompoknya. Ikan dipelihara di

dalam akuarium dengan ukuran masing-masing 60 x 40 x 40 cm3 yang berada di

Laboratorium percobaan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat selama ± 2

minggu dengan padat tebar 20 ekor/akuarium. Pengelompokan ikan menjadi 2

ukuran tersebut bertujuan untuk melihat perbandingan daya cerna antara ikan

besar dengan ikan kecil terhadap pakan yang sama dengan perlakuan yang sama

antara kedua kelompok ikan tersebut.

Ikan uji pada masing-masing akuarium diberi pakan perlakuan yang sudah

ditambahkan 0,5 % Cr2O3 sebagai indikator kecernaan (Watanabe, 1988). Pada

hari ke lima setelah ikan diberi pakan, feses ikan mulai dikumpulkan kemudian

disimpan dalam botol film. Feses yang sudah terkumpul tersebut disimpan dalam

lemari pendingin (freezer) untuk menjaga kesegarannya.

Setelah terkumpul cukup banyak, feses dikeringkan di dalam oven bersuhu

110°C selama 4 – 6 jam. Penanganan faeces ini dilakukan mengikuti metode

Takeuchi (1988). Selanjutnya dilakukan analisis kandungan protein dan Cr2O3

terhadap feses yang sudah dikeringkan tadi dengan bantuan alat spektrofotometer

yang memiliki panjang gelombang 350 nm. Pengukuran kadar Cr2O3 dalam feses

dilakukan di Lab Nutrisi Ikan, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

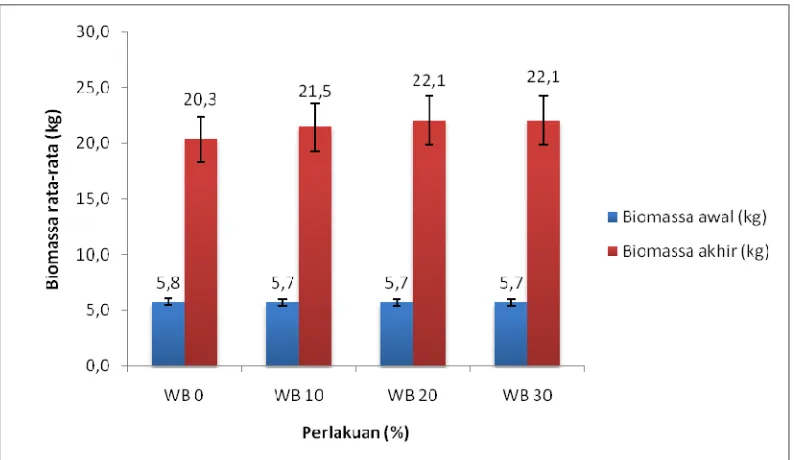

Laju pertumbuhan sebagai fungsi dari bobot tubuh, yaitu adanya perubahan

bobot tubuh ikan pada akhir dan awal penelitian seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 1. Biomassa di akhir penelitian berkisar antara 20,3 – 22,1 kg.

Peningkatan biomassa yang terjadi sebesar 3,53 – 3,84 kali lipat.

Gambar 1. Perubahan biomassa rata-rata individu ikan mas perlakuan wheat bran

dengan kadar berbeda (0%, 10%, 20%, dan 30%).

Berdasarkan data pertumbuhan dapat diketahui bahwa peningkatan bobot

tubuh yang terjadi hampir sama di setiap perlakuan dengan rata-rata bobot tubuh

akhir yang dapat dicapai sebesar 20,3- 22,1 kg. Pertumbuhan ini dapat terjadi dan

dicapai dengan pemanfaatan pakan dari lingkungannya, kemudian dengan proses

metabolisme diubah menjadi organ-organ tubuh (Effendi 1997). Dengan demikian

dapat diketahui bahwa pakan perlakuan yang diberikan mampu dicerna dan

Tabel 3. Jumlah konsumsi pakan (JKP), laju pertumbuhan harian (LPH), efisiensi pakan (EP),retensi protein (RP), retensi lemak (RL) dan kelangsungan hidup (SR) ikan mas setelah dipelihara selama 60 hari.

Parameter Keterangan : 1.Huruf superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata ( P>0.05).

2. Nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata dan standar deviasi.

Perlakuan wheat bran ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja

pertumbuhan ikan mas (Tabel 3). Pengurangan tepung bungkil kedelai (Soybean

meal) dan penggantian jagung di dalam formulasi pakan oleh wheat bran

menghasilkan kinerja pertumbuhan yang sama.

Hal ini diduga disebabkan karena keempat komposisi pakan perlakuan

yang digunakan bersifat isoenergi dan isoprotein dengan nilai masing-masing

berada pada kisaran 2.444,3 – 2.505,12 kkal/kg dan 28,11 - 29,26 %. Nilai

tersebut masih berada dalam kisaran nilai energi yang dibutuhkan ikan mas

(2.500 – 2.850 kkal/kg) dan kebutuhan protein ikan mas sebesar 27 - 32 %

(Webster and Lim 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat

pakan perlakuan yang digunakan memiliki kualitas nutrisi yang hampir sama,

meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam komposisi bahan pakan terutama

kandungan serat kasar yang mengalami peningkatan dari 3,16 – 5,96 %. Namun

nilai efisiensi pakan dan jumlah konsumsi pakan yang hampir sama ( 32,73 –

38,63 % dan 43,85 – 46,39 %) menunjukkan bahwa peningkatan serat kasar yang

disebabkan oleh penambahan wheat bran sampai 30% tersebut masih berada

dalam kisaran toleransi ikan mas untuk menunjang pertumbuhannya. Seperti

halnya hewan monogastrik lain, kemampuan ikan dalam mencerna serat kasar

dibatasi oleh kemampuan mikroflora dalam ususnya untuk mensekresikan

menyebabkan proporsi makanan yang dapat tercerna menjadi berkurang, seperti

menurunkan penyerapan lemak (Sutardi 1997), sehingga total bobot kering pakan

juga berkurang. Akibatnya daya cerna ikan terhadap pakan yang diberikan akan

menurun yang menyebabkan kinerja pertumbuhannya menjadi kurang bagus (De

Silva and Anderson 1995)

Hal yang sama juga terlihat pada nilai retensi protein yang tidak

menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan. Nilai retensi protein yang

diperoleh pada penelitian ini sebesar 17,01-21,65 %. Nilai retensi protein tersebut

tergolong rendah jika dibandingkan dengan nilai retensi protein yang diperoleh

dari hasil penelitian Herizon (2004) sebesar 25,3-27,3 % yang melakukan

penelitian terhadap ikan mas dalam wadah akuarium. Namun jika dibandingkan

dengan pertumbuhan ikan mas pada beberapa KJA sekitar pada waktu

pemeliharaan yang bersamaan, diketahui bahwa kondisi ikan mas pada waktu

tersebut rata-rata memang tidak terlalu bagus. Berdasarkan informasi yang

diperoleh dari petani sekitar, nilai FCR ikan mas pada waktu tersebut berkisar

antara 2,8-3,2. Kondisi ini diduga turut dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang

tinggi pada waktu pemeliharaan. Selama penelitian juga sempat terjadi kematian

pada beberapa ikan di sekitar KJA akibat terinfeksi jamur. Dengan demikian dapat

diketahui bahwa selain faktor perbedaan komposisi pakan, perbedaan kondisi

lingkungan atau kualitas air pada wadah penelitian juga sangat berpengaruh

terhadap kinerja pertumbuhan yang diperoleh.

Kualitas air dalam akuarium cenderung lebih stabil karena kondisinya

dapat dikontrol. Berbeda halnya dengan keramba, kondisinya lebih fluktuatif

karena bergatung pada lingkungan atau keadaan alam setempat. Berdasarkan

beberapa penelitian terhadap kualitas air di Waduk Cirata dengan rentang waktu

dari tahun 1987 – 2006 yang dipublikasikan oleh Garno (2010), diketahui bahwa

terjadi penurunan kualitas air setiap tahunnya disebabkan meningkatnya bahan

pencemar, baik berupa bahan organik maupun anorganik yang berasal dari luar

dan dalam badan air. Konsentrasi N-anorganik setiap tahunnya hampir selalu

lebih besar dari 0,300 mgN/L dan konsentrasi P-fosfat selalu lebih besar dari

0,010 mgP/L. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Garno (2002)

besar dari 0,016 mgP/L dan total nitrogen anorganik (NH4+-N + NO3-N + NO2-N)

selalu lebih besar dari 0,711 mgN/L. Kondisi ini menurut Hendersen et al. (1987)

akan sangat mudah mengalami ledakan pertumbuhan (blooming) plankton.

Dengan kata lain, Waduk Cirata telah tercemar berat oleh nutrien sehingga

tergolong pada perairan hypertrofik. Status hypertrofik ini menyebabkan

timbulnya lapisan anaerob di dalam badan air akibatnya kandungan senyawa

anorganik beracun (NH3 dan H2S) cenderung lebih tinggi.

Sudradjat (2010) juga melaporkan bahwa kadar ammoniak (NH3) di

Waduk Cirata telah melebihi baku mutu untuk perikanan dengan kisaran nilai

0,00 – 1,870 mg/l. Hal ini diduga akibat terjadinya penguraian nitrogen dalam

kondisi anaerob. Fakta lain dikemukakan oleh Komarawidjaja (2005) yang

melaporkan bahwa ikan budidaya (Cyprinus carpio) yang dipelihara dalam KJA

pertumbuhannya tidak normal, dimana pertumbuhan panjang lebih dominan

dibandingkan pertumbuhan berat ikan, disebabkan karena berkurangnya pakan

alami di perairan waduk dan meningkatnya akumulasi senyawa toksik. Secara

umum terjadi penurunan produksi ikan budidaya setiap tahunnya di Waduk

Cirata, seperti yang dilaporkan oleh Abery et al. (2005) bahwa produksi ikan pada

tahun 1995 sekitar 2300 kg per KJA, namun pada tahun 2002 produksi turun

sekitar 400 kg per KJA. Kualitas air yang buruk menyebabkan pemanfaatan

energi ikan lebih banyak untuk kebutuhan metabolisme dan pemeliharaan tubuh

dibandingkan pertumbuhan.

Nilai retensi protein yang kecil menunjukkan bahwa ikan lebih banyak

menggunakan protein sebagai sumber energinya sehingga protein yang tersimpan

menjadi lebih sedikit. Akibatnya energi untuk pertumbuhan juga sedikit yang

berimplikasi pada rendahnya nilai laju pertumbuhan harian yang diperoleh pada

penelitian ini, yaitu berkisar antara 2,10 – 2,24. Hal ini sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Handajani dan Widodo (2010), yaitu apabila sumbangan

energi dari bahan non protein tersebut rendah, maka protein akan didegradasi

untuk menghasilkan energi, sehingga fungsi protein sebagai nutrien pembangun

Tabel 4. Komposisi asam amino essensial pakan percobaan (% protein)

Keterangan : 1. * wheat bran dan jagung (Hertrampf dan Piedad-Pascual, 2000). 2. ** asam amino ikan mas Ketola (1980) dalam Pillay and Kutty (2005).

Berdasarkan data hasil perhitungan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa

masing-masing perlakuan memiliki pola asam amino yang hampir sama dengan

pola asam amino yang dibutuhkan ikan mas, sehingga kinerja pertumbuhan yang

diperoleh juga relatif sama antar perlakuan. Pola asam amino tersebut

menggambarkan kualitas bahan pakan yang digunakan. Semakin mendekati pola

asam amino yang dibutuhkan ikan berarti semakin baik kualitas bahan pakan yang

digunakan.

Tabel 5 Kecernaan total dan kecernaan protein pakan uji dengan kandungan

wheat bran yang berbeda

Pakan Uji Kecernaan Total Kecernaan Protein Ikan kecil Ikan besar Ikan kecil Ikan besar

WB 0% 56,25±0,96 b 57,25±0,98 b 67,80±1,49 a 68,30±1,35 a

WB 10% 53,22±4,75 b 57,66±4,75 b 70,99±3,23 a 70,61±4,25 a

WB 20% 44,80±2,15 a 53,18±3,97 a 65,23±1,56 a 64,74±2,18 a

WB 30% 41,78±2,71 a 47,39±2,71 a 65,16±2,01 a 65,53±3,07 a

Keterangan : 1) Huruf yang berbeda pada kolom yang sama untuk kecernaan total menunjukkan pengaruh

perlakuan yang berbeda nyata (p 0.05).

2) Huruf yang sama pada kolom yang sama untuk kecernaan protein menunjukkan pengaruh

perlakuan yang tidak berbeda nyata (p > 0.05).

3)

Nilai yang tertera merupakan nilai rata-rata±standar deviasi.

Kemampuan ikan dalam mencerna pakan yang diberikan dinyatakan dalam

bentuk nilai kecernaan. Kecernaan menjadi kriteria untuk menentukan bahan baku

yang sesuai digunakan dalam komposisi pakan ikan (Merican 2007). Berdasarkan

kecernaan protein antar perlakuan dengan perbedaan kandungan wheat bran yang

diberikan. Hal ini disebabkan karena tingkat kecernaan wheat bran yang tinggi

sehingga mampu dicerna dengan baik oleh ikan. Sebagai perbandingan nilai

kecernaan protein kedelai dan jagung pada ikan mas masing-masing sebesar 83,7

% dan 73,48 % dengan kecernaan energi sebesar 74,7 % serta 58,07 % (De Gani

et al. 1997). Sementara itu, Maina et al. (2002) yang memperoleh nilai kecernaan

protein wheat bran sampai pada level 75,20% pada ikan nila Oreochromis

niloticus. Ribeiro et al. (2011) kemudian juga menemukan hal yang tidak berbeda

jauh, yaitu tingkat kecernaan protein wheat bran oleh nila sebesar 82,87 %.

Pada penelitian ini diperoleh nilai kecernaan protein yang lebih rendah

yaitu berada pada kisaran 65,16 – 70,99 %. Kondisi ini bisa terjadi karena

perbedaan spesies ikan dan komposisi pakan yang digunakan dalam penelitian,

sehingga menyebabkan perbedaan dalam hal kapasitas pencernaan ikan

(Masagounder et al. 2009). Kadar serat kasar yang tinggi terutama pada pakan

yang mengandung tepung kedelai dapat membatasi daya cerna ikan terhadap

protein (Ribeiro et al 2011). Hal ini disebabkan karena keterbatasan mikroflora

dalam ususnya untuk mensekresikan selulosa (Bereu et al. 1999).

Sedangkan nilai kecernaan total menurun seiring dengan meningkatnya

kadar wheat bran dalam pakan. Nilai kecernaan total tertinggi diperoleh dari

perlakuan wheat bran 0 % dan 10 %, baik pada ikan berukuran besar maupun ikan

ukuran kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan wheat bran dalam

komposisi pakan dapat menyebabkan peningkatan kandungan serat kasar dimana

kadar serat pakan naik dari 3,16 menjadi 5,96 % seiring dengan meningkatnya

proporsi wheat bran dalam komposisi pakan. Peningkatan kadar serat kasar dalam

pakan menyebabkan kecernaan pakan menjadi menurun. Hal ini sesuai dengan

pendapat Sutardi (1997), yang menyatakan bahwa apabila serat kasar terdapat

dalam jumlah berlebih dalam pakan akan mempengaruhi penyerapan unsur nutrisi

lain, seperti menurunkan penyerapan lemak, membatasi jumlah makanan yang

dapat dicerna sehingga menurunkan kecernaan nutrisi. Lanna et al. (2004)

mengemukakan bahwa selain berpengaruh terhadap tingkat kecernaan pakan,

keberadaan serat kasar juga berpengaruh terhadap laju pengosongan lambung dan

Pada penelitian ini peningkatan serat kasar yang disebabkan oleh

penambahan wheat bran sampai kadar 30% tidak menyebabkan penurunan kinerja

pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai kecernaan total tidak

menyebabkan penurunan konsumsi protein, dimana nilai retensi protein antar

perlakuan relatif sama yang didukung oleh tingkat kecernaan protein yang tinggi

dan tidak berbeda secara signifikan pada keempat perlakuan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa komposisi pakan penelitian cukup baik dalam menunjang

pertumbuhan ikan mas. Kondisi ini sedikit berbeda dari hasil penelitian Sá et al

(2008) yang melaporkan bahwa peningkatan serat berupa alfa-alfa meal dalam

pakan dapat menurunkan konsumsi protein tanpa menimbulkan pengaruh negatif

terhadap kinerja pertumbuhan juvenile white sea bream Diplodus sargus.

Perbedaan ini bisa disebabkan karena perbedaan komposisi serta sumber serat

kasar yang digunakan dalam pakan penelitian.

Sementara itu perbedaan ukuran ikan yang digunakan dalam penelitian ini

ternyata tidak menyebabkan perbedaan tingkat kecernaan protein dan kecernaan

total pakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Klahan et al. (2008) yang

melakukan pengujian daya cerna pakan terhadap 3 kelompok ukuran ikan nila,

yaitu 5,7 g, 35, 8 g dan 91,2 g. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ikan

nila yang berukuran lebih kecil dan sedang (5,7 g dan 30,8 g) memiliki daya cerna

protein lebih baik dibandingkan ikan yang berukuran besar (91,2 g). Sedangkan

pada penelitian ini ukuran ikan yang digunakan terdiri dari 2 kelompok ukuran

yaitu 6 g dan 50 g, sehingga masih termasuk dalam kisaran ikan kecil dan sedang

berdasarkan pengelompokan Klahan et al. (2008).

Hasil uji in vitro yang dilakukan Klahan et al. (2008), ditemukan bahwa

terdapat perbedaan aktivitas enzim pada tingkat ukuran ikan yang berbeda. Ikan

dengan ukuran kecil sampai sedang memiliki aktivitas enzim protease dan lipase

yang lebih tinggi (0,436 – 0,440 U min-1 mg protein-1 dan 0,039 – 0,061 U min-1

mg protein-1), sedangkan ikan dengan ukuran lebih besar lebih tinggi aktivitas

enzim amilase dalam tubuhnya (0,539 mU min-1 mg protein-1). Sehingga

didapatkan bahwa ikan dengan ukuran kecil dan sedang lebih baik dalam

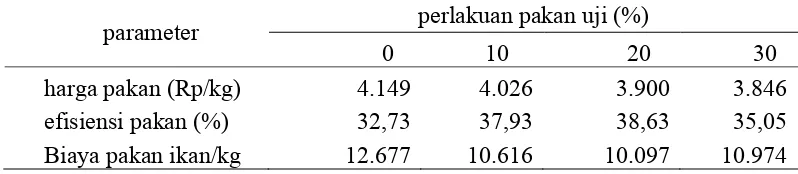

Tabel 6. Data harga pakan, efisiensi pakan, dan biaya pakan uji per kg

parameter perlakuan pakan uji (%)

0 10 20 30

harga pakan (Rp/kg) 4.149 4.026 3.900 3.846

efisiensi pakan (%) 32,73 37,93 38,63 35,05

Biaya pakan ikan/kg 12.677 10.616 10.097 10.974

Kegiatan budidaya tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan

keuntungan. Pakan merupakan biaya variabel produksi terbesar dalam usaha

budidaya. Kemampuan baik dalam mengelola pakan sangat menentukan

keuntungan budidaya karena biaya pakan dapat mencapai 70% dari total biaya

produksi (Al-Asgah et al. 2011). Oleh karena itu perlu dicari sumber bahan baku

alternatif termurah salah satunya yaitu wheat bran untuk menekan biaya pakan.

Berdasarkan data hasil analisa biaya (Tabel 6) menunjukkan bahwa pakan dengan

kandungan wheat bran 20% memiliki gain cost (penambahan biaya) terendah

dibandingkan pakan perlakuan lainnya yaitu sebesar Rp 10.097,-.

Hal ini mengindikasikan bahwa ikan mas mampu memanfaatkan pakan

dengan kadar wheat bran 20 % secara efektif sehingga mencapai tingkat

keseimbangan yang lebih baik antara peningkatan bobot tubuh dengan

penambahan biaya pakan yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat diperoleh

gambaran bahwa penggunaan wheat bran 20 % dalam pakan ikan mas dari segi

ekonomi lebih menguntungkan dibandingkan pakan perlakuan lainnya sehingga

mampu mensubstitusi peran jagung sekaligus mengurangi proporsi penggunaan

tepung bungkil kedelai dan selanjutnya dapat meminimalkan biaya produksi

KESIMPULAN

Ikan mas mampu menggunakan wheat bran sampai dengan 30% dalam

pakan tanpa mempengaruhi kinerja pertumbuhannya, baik pada ikan mas

berukuran kecil maupun besar dengan tingkat kecernaan protein pada kisaran

64,74 – 70,99 % dan kecernaan total pada kisaran 41,78 – 57,66 %. Namun yang

Lampiran 1 Prosedur analisis proksimat bahan pakan dan tubuh ikan uji

A. Kadar Protein

Tahap Oksidasi

1. Sampel ditimbang sebanyak 0.5 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.

2. Katalis (K2SO4+CuSo4.5H2O) dengan rasio 9:1 ditimbang sebanyak 3 gram

dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.

3. 10 ml H2SO4 pekat ditambahkan ke dalam labu Kjeldahl dan kemudian labu

tersebut dipanaskan dalam rak oksidasi/digestion pada suhu 400oC selama 3-4

jam sampai terjadi perubahan warna cairan dalam labu menjadi hijau bening.

4. Larutan didinginkan lalu ditambahkan air destilasi 100 ml. Kemudian larutan

dimasukkan ke dalam labu takar dan diencerkan dengan Aquades sampai

volume larutan mencapai 100 ml. Larutan sampel siap untuk didestilasi.

Tahap Destilasi

1. Beberapa tetes H2SO4 dimasukkan ke dalam labu, sebelumnya labu diisi

setengahnya dengan Aquades untuk menghindari kontaminasi oleh ammonia

lingkungan. Kemudian didihkan selama 10 menit.

2. Erlenmeyer diisi 10 ml H2SO4 0.05 N dan ditambahkan 2 tetes indicator methyl

red diletakkan di bawah pipa pembuangan kondensor dengan cara dimiringkan

sehingga ujung pipa tenggelam dalam cairan.

3. 5 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung destilasi melalui corong

yang kemudian dibilas dengan Aquades dan ditambahkan 10 ml NaOH 30%

lalu dimasukkan melalui corong tersebut dan ditutup.

4. Campuran alkaline dalam labu destilasi disuling menjadi uap air selama 10

menit terjadi pengembunan pada kondensor.

5. Labu erlenmeyer diturunkan hingga ujung pipa kondensor berada di leher labu,

diatas permukaan larutan. Kondensor dibilas dengan Aquades selama 1-2

menit.

Tahap Titrasi

1. Larutan hasil destilasi ditritasi dengan larutan NaOH 0.05 N.

2. Volume hasil titrasi dicatat.

Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat...

Kadar Protein (%) = 0.0007 * x (Vb – Vs) x 6.25 ** x 20 x 100% S

Keterangan : Vb = Volume hasil titrasi blanko (ml)

Vs = Volume hasil titrasi sampel (ml)

S = Bobot sampel (gram)

* = Setiap ml 0.05 NaOH ekivalen dengan 0.0007 gram Nitrogen

** = Faktor Nitrogen

B. Kadar Lemak

Metode ekstraksi Soxhlet

1. Labu ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 110o dalam waktu 1 jam.

Kemudian didiinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang bobot

labu tersebut (X1)

2. Sampel ditimbang sebanyak 3-5 gram (A), dan dimasukkan ke dalam

selongsong tabung filter dan dimasukkan ke dalam soxhlet dan pemberat

diletakkan di atasnya.

3. N-hexan 100-150 ml dimasukkan ke dalam soxhlet sampai selongsong

terendam dan sisa N-hexan dimasukkan ke dalam labu.

4. Labu yang telah dihubungkan dengan soxhlet dipanaskan di atas water bath

sampai cairan yang merendam sampel dalam soxhlet berwarna bening.

5. Labu dilepaskan dan tetap dipanaskan hingga N-hexan menguap.

6. Labu dan lemak yang tersisa dipanakan dalam oven selama 15-60 menit,

kemudian didinginkan dalam desikator selama 15-30 menit dan ditimbang (X2)

Metode Folch

1. Labu silinder dioven terlebih dahulu pada suhu 110oC selama 1 jam,

didinginkan dalam desikaotr selama 30 menit kemudian ditimbang (X1).

2. Sampel ditimbang sebanyak 2-3 gram (A) dan dimasukkan ke dalam gelas

homogenize dan ditambahkan larutan kloroform / methanol (20xA) , sebagian

disisakan untuk membilas pada saat penyaringan.

3. Sampel dihomogenizer selama 5 menit setelah itu disraing dengan vacuum

Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat ...

4. Sampel yang telah disaring tersebut dimasukkan dalamlabu pemisah yang

telah diberi larutan MgCl2 0.03 N(0.2xC), kemudian dikocok dengan kuat

minimal selama 1 menit kemudian ditutup dengan aluminium foil dan

didiamkan selama 1 malam.

5. Lapisan bawa yang terdapat dalam labu pemisah disaring ke dalam labu

silinder kemudian dievaporator sampai kering. Sisa kloroform / methanol yang

terdpat dalam labu ditiup dengan menggunakan vacuum setelah itu ditimbang

(X2)

Kadar Lemak (%) = X2 –X1 x 100%

A

C. Kadar Air

1. Cawan dipanaskan dalam oven pada suhu 100oC selama 1 jam dan

kemudian dimasukkan dalam dessikator selama 30 menit dan ditimbang

(X1)

2. Bahan ditimbang 2-3 gram (A)

3. Cawan dan bahan dipansakan dalam oven pada suhu 110oC selama 4 jam

kemudian dimasukkan dalam desikator selam 30 menit dan ditimbang (X2)

Kadar Air (%) = (X1+A)-X2 x 100%

A

D. Kadar Abu

1. Cawan dipanaskan dalam oven pada suhu 100oC selama 1 jam dan kemudian

dimasukkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang (X1)

2. Bahan ditimbang 2-3 gram (A)

3. Cawan dan bahan dipansakan dalam tanur pada suhu 600oC sampai mnejadi

abu kemudian dimasukkan dalam desikator selam 30 menit dan ditimbang (X2)

Kadar Abu (%) = X2 –X1 x 100%

Lanjutan Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat ...

E. Kadar Serat Kasar

1. Kertas filter dipanaskan dalam oven selama 1 jam pada suhu 110oC setelah itu

didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang (X1)

2. Sampel ditimbang sebnayak 0.5 gram (A) dimasukkan kedalam Erlenmeyer

250 ml

3. H2SO4 0.3 N sebanyak 50 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer kemudian

dipanaskan di atas pembakar Bunsen selama 30 menit. Setelah itu NaOH 1.5 N

sebanyak 25 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanskan kembali

selama 30 menit.

4. Larutan dan bahan yang telah dipanaskan kemudian disraing dalam corong

Buchner dan dihubungkan pada vacuum pump untuk mempercepat filtrasi.

5. Larutan dan bahan yang ada pada corong Buchner kemudaian dibilas secara

berturut-turut dengan 50 ml air panas, 50 ml H2SO4 0.3 N, 50 ml air panas, dan

25 ml acetone.

6. Kertas saring dan isinya dimasukkan dalam cawan porselin, lalu dipanaskan

dalam oven 105-110oC selama 1 jam kemudian didinginkan dalam desikator

5-15 menit dan ditimbang (X2).

7. Setelah itu dipanaskan dalam tanur 600oC hingga berwarna putih atau menjadi

abu (± 4 jam). Kemudian dimasukkan dalam oven 105-110oC selama 15 menit,

didinginkan dalam desikator selama 5-15 menit dan ditimbang (X3).

Kadar Serat Kasar (%) = (X2 – X1 – X3) x 100%

Lampiran 2 Prosedur analisa Cr2O3

Timbang 0,1-0,2 g sampel/bahan, masukkan kedalam labu kjedahl.

Tambahkan 5 ml nitric acid pekat kedalam labu. Panaskan dengan hati-hati

selama 30 menit sampai volume larutan menjadi ± 1 ml. Setelah dingin,

tambahkan 3 ml perchloric acid pekat kedalam labu kemudian panaskan kembali.

Setelah asap putih terlihat dan larutan berubah dari hiaju menjadi kuning atau

orange, campuran dipanaskan selama ± 10 menit. Dinginkan, lalu encerkan

sampai volume 100 ml. Nilai absorban larutan ditentukan oleh spektrofotometer

dengan panjang gelombang 350 nm.

Skema Kerja

0,1-0,2 g sampel (berisi 1-3 mg Cr2O3)(A)

5 ml nitric acid pekat

Labu kjedahl

Panaskan hingga larutan tersisa ± 1 ml

Labu didinginkan

Tambahkan 3 ml perchloric acid (70%)

Panaskan kembali hingga berwarna jingga

Panaskan selama 10 menit

Labu didinginkan

Encerkan menggunakan gelas ukur sampai 100 ml

Lampiran 3. Bobot biomasa awal dan akhir, kelangsungan hidup, konsumsi pakan, pertumbuhan relatif dan efisiensi pakan pada ikan mas yang diberi pakan uji selama 60 hari masa pemeliharaan

Parameter Ulangan Perlakuan wheat bran

0 % 10 % 20 % 30 %

Bobot biomas awal (g) 1 5780,00 5750,00 5720,00 5700,00 2 5740,00 5700,00 5750,00 5700,00 3 5770,00 5700,00 5770,00 5780,00

Rata-rata 5.763,33 5.716,67 5.746,67 5.726,67

SD 20,82 28,87 25,17 46,19

Bobot biomas panen (g) 1 24.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00 2 22.000,00 21.000,00 24.000,00 20.000,00 3 15.000,00 24.000,00 24.000,00 23.000,00

Rata-rata 20.333,33 23.000,00 23.666,67 22.000,00

SD 4.725,82 1.732,05 577,35 1.732,05

Konsumsi pakan (g) 1 46720,00 46200,00 46330,00 47690,00 2 45560,00 45860,00 46530,00 44930,00 3 39280,00 44730,00 46320,00 46490,00

Rata-rata 43.853,33 45.596,67 46.393,33 46.370,00

SD 4.002,87 769,57 118,46 1.383,91

Pertumbuhan relatif (%) 1 96,17 98,17 96,46 96,87 2 87,89 89,91 100,27 88,69 3 75,53 96,56 97,36 94,44

Rata-rata 86,53 94,88 98,03 93,33

SD 10,38 4,38 1,99 4,20

Efisiensi pakan (%) 1 39,00 39,50 37,30 36,28 2 35,69 33,36 39,22 31,83 3 23,50 40,91 39,36 37,04

Rata-rata 32,73 37,93 38,63 35,05

Lampiran 4.Data retensi protein tubuh ikan uji

parameter ulangan Pakan uji

wB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30%

Biomassa ikan awal (g) 1 5780 5750 5720 5700

2 5740 5700 5750 5700

3 5770 5700 5770 5780

Biomassa ikan akhir (g) 1 24000 24000 23000 23000 2 22000 21000 24000 20000 3 15000 24000 24000 23000 Protein ikan: protein tubuh total awal (g) 1 756,02 752,10 748,18 745,56

2 750,79 745,56 752,10 745,56 3 754,72 745,56 754,72 756,02 protein tubuh total akhir (g) 1 3445,45 3408,44 3510,60 3593,75

2 3086,60 3211,23 3631,42 2914,00 3 2236,50 3432,00 3586,08 3293,60 jumlah protein yang disimpan

dalam tubuh (g) 1 2689,42 2656,34 2762,43 2848,19 2 2335,81 2465,67 2879,32 2168,44 3 1481,78 2686,44 2831,36 2537,58 Pakan ikan

Konsumsi pakan (g) 1 46720 46200 46330 47690 2 45560 45860 46530 44930 3 39280 44730 46320 46490 kadar protein pakan(%) 1 28,71 29,26 28,11 27,77

2 28,71 29,26 28,11 27,77 3 28,71 29,26 28,11 27,77 jumlah protein pakan yang

dikonsumsi(g) 1 13413,312 13517,856 13025,506 13243,824 2 13080,276 13418,374 13081,735 12477,354

3 11277,288 13087,742 13022,694 12910,576 retensi protein (%) 1 20,05 19,65 21,21 21,51

2 17,86 18,38 22,01 17,38 3 13,14 20,53 21,74 19,66

rata-rata 17,01 19,52 21,65 19,51

Lampiran 5.Data retensi lemak tubuh ikan uji

parameter ulangan

pakan uji

wB 0 % WB 10 % WB 20 % WB 30%

Biomassa ikan awal (g) 1 5780 5750 5720 5700

2 5740 5700 5750 5700

3 5770 5700 5770 5780

Biomassa ikan akhir (g) 1 24000 24000 23000 23000 2 22000 21000 24000 20000

Kadar lemak tubuh akhir( %) 1 11,58 10,17 11,61 12,71 2 12,32 11,85 12,02 13,66 3 12,50 13,48 12,48 13,14 Lemak tubuh total awal (g) 1 59,49 57,78 62,49 56,49 2 57,78 55,64 56,49 57,35 3 57,35 55,64 55,64 57,78 Lemak tubuh total akhir (g) 1 390,96 252,5 362,76 339,29 2 381,47 253,92 289,14 454,56 3 389,14 328,06 363,73 396,55 jumlah lemak yang tersimpan

dalam tubuh (g) 1 331,47 194,72 299,27 282,8 2 323,69 198,28 232,65 397,21 3 331,79 272,42 308,09 338,77 Pakan ikan

Konsumsi pakan (g) 1 46720 46200 46330 47690 2 45560 45860 46530 44930

dikonsumsi (g) 1 2515,64 2511,40 2777,41 3342,85 2 2453,18 2492,92 2789,40 3149,39 3 2115,03 2431,49 2776,81 3258,74 retensi lemak (%) 1 97,33 84,06 84,33 77,67 2 97,00 86,62 91,69 76,37 3 73,03 119,64 95,97 82,56

rata-rata 89,12 96,77 90,66 78,87

Lampiran 6. Hasil uji statistik terhadap beberapa parameter biologi

a. Tabel sidik ragam untuk laju pertumbuhan spesifik (α)

ANOVA

b.Tabel sidik ragam untuk efisiensi pakan (EP)

ANOVA

c. Tabel sidik ragam untuk nilai konsumsi pakan (FCR)

ANOVA

d. Tabel sidik ragam untuk retensi protein

e. Tabel sidik ragam untuk retensi lemak

f. Tabel sidik ragam untuk kecernaan protein ikan kecil

ANOVA

g. Tabel sidik ragam untuk kecernaan protein ikan besar

ANOVA

h. Tabel sidik ragam untuk kecernaan total ikan kecil

Uji Duncan

i. Tabel sidik ragam untuk kecernaan total ikan besar

ANOVA

Perlakuan 204,76 3 68,25 8,35 0,01