EKSPRESI PEROKSISOME PROLIFERATOR ACTIVATOR RESEPTOR GAMMA

(PPARγ) PADA PENDERITA KARSINOMA NASOFARING

DI RSUP H. ADAM MALIK.

TESIS

Oleh:

FLORA ARMANTI

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/

RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

2013

EKSPRESI PEROKSISOME PROLIFERATOR ACTIVATOR RESEPTOR GAMMA

(PPARγ) PADA PENDERITA KARSINOMA NASOFARING

DI RSUP H. ADAM MALIK.

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister dalam Bidang Ilmu Kesehatan

Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher

Oleh : FLORA ARMANTI

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA/

RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

2013

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, saya sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang

Maha Kuasa atas kasih setia, penyertaan dan karuniaNya saya dapat

menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan

pendidikan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu

Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher di

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Saya

menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun

bahasanya. Walaupun demikian, mudah-mudahan tulisan ini dapat

menambah perbendaharaan penelitian tentang Ekspresi Peroksisome Proliferator Activator Reseptor Gamma (PPARγ) pada Penderita Karsinoma Nasofaring di RSUP H. Adam Malik.

Dengan telah selesainya tulisan ini, pada kesempatan ini dengan

tulus hati saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

dr. Farhat, M. Ked (ORL-HNS), Sp. THT-KL (K) atas kesediaannya

sebagai ketua pembimbing penelitian ini, dr. Ida Sjailandrawati,

SpTHT-KL sebagai anggota pembimbing serta dr. Putri Ch. Eyanoer, MSEpid,

Ph.D sebagai pembimbing ahli. Di tengah kesibukan beliau, dengan

penuh perhatian dan kesabaran, telah banyak memberi bantuan,

bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada saya

dalam menyelesaikan tulisan ini.

Dengan telah berakhirnya masa pendidikan saya, pada

kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Yang terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.

dr. Syahril Pasaribu, Sp.A(K), DTM&H yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister

Kedokteran Klinik di Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara.

Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD(KGEH), atas

kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti Program

Magister Kedokteran Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara.

Yang terhormat Bapak Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, yang

telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di rumah sakit

yang beliau pimpin dan telah memberikan kesempatan pada saya untuk

menjalani masa pendidikan di rumah sakit yang beliau pimpin.

Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung

Tenggorok dan Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran USU Prof. Dr.

dr. Abdul Rachman Saragih, Sp.THT-KL(K) dan Ketua Program Studi

Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran USU, dr T. Siti Hajar

Haryuna Sp.THT-KL, yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmu

kepada saya dalam mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik

sampai selesai.

Yang terhormat supervisor di jajaran Departemen THT-KL Fakultas

Kedokteran USU/RSUP H. Adam Malik Medan, Prof. dr. Ramsi Lutan,

Sp.THT-KL(K), dr. Yuritna Haryono, Sp.THT-KL(K), Prof. dr. Askaroellah

Aboet, KL(K), Prof. Dr. dr. Abdul Rachman Saragih,

Sp.THT-KL(K), dr. Muzakkir Zamzam, SpTHT-Sp.THT-KL(K), dr. Mangain Hasibuan,

SpTHT-KL, dr. T.Sofia Hanum, Sp.THT-KL(K), Prof. Dr. dr. Delfitri Munir,

SpTHT-KL(K), dr. Linda I. Adenin, Sp.THT-KL, almh dr.

Hafni,Sp.THT-KL(K), dr. Ida Sjailandrawati Harahap, SpTHT-KL, dr. Adlin Adnan,

KL, dr. Rizalina A. Asnir, KL(K), dr. Siti Nursiah,

Sp.THT-KL, dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp.THT-Sp.THT-KL, dr. Harry Agustaf Asroel, M.

Ked (ORL-HNS), KL, dr. Farhat, M. Ked (ORL-HNS),

Sp.THT-KL(K), dr. T. Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL, dr. Aliandri, Sp.THT-KL, dr.

Asri Yudhistira, M. Ked (ORL-HNS), Sp.THT-KL, dr. Devira Zahara, M.

Ked HNS), Sp.THT-KL, dr. H.R. Yusa Herwanto, M. Ked

(ORL-HNS), Sp.THT-KL, dr. M. Pahala Hanafi Harahap, Sp.THT-KL dan dr.

Ferryan Sofyan, M.Kes, Sp.THT-KL. Terima kasih atas segala ilmu,

keterampilan dan bimbingannya selama ini.

Yang tercinta teman-teman sejawat PPDS Ilmu Kesehatan THT-KL

Fakultas Kedokteran USU, atas bantuan, nasehat, saran maupun

kerjasamanya selama masa pendidikan.

Yang mulia dan tercinta Ayahanda Drs. Asman R Karo-Karo, MM

dan Ibunda R. br Sembiring, ananda sampaikan rasa hormat dan terima

kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas

kasih sayang yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada ananda sejak

dalam kandungan, dilahirkan, dibesarkan dan diberi pendidikan yang baik

serta diberikan suri tauladan yang baik hingga menjadi landasan yang

kokoh dalam menghadapi kehidupan ini, dengan memanjatkan doa

kepada Tuhan agar dengan umur panjang, kesehatan dan kesejahteraan

Engkau memberkati kedua orang tua kami.

Yang tercinta Ayah mertua Ir.Terang M Sebayang dan Ibu mertua

I br Bangun. Ayah dan Ibu mertua yang selama ini telah memberikan

dorongan dan restu untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Kepada suamiku tercinta Roy Alexander Sebayang, ST serta buah

hati kami yang amat kusayang Primakasa Arlexta Sebayang, tiada kata

yang lebih indah yang dapat ibunda ucapkan selain ucapan terima kasih

yang setulus-tulusnya atas pengorbanan tiada tara, cinta dan kasih

sayang, kesabaran, ketabahan, pengertian dan dorongan semangat yang

tiada henti-hentinya dan doa kepada ibunda sehingga dengan penyertaan

Tuhan akhirnya kita sampai pada saat yang berbahagia ini.

Kepada adinda, dr. Fadli Armanto karo, dr. Fitri Armanti

karo-karo dan Ferni armanti karo-karo-karo-karo serta kakak dan adik ipar, penulis

mengucapkan terima kasih atas limpahan kasih sayang dan tak

henti-hentinya memberikan dorongan serta doa kepada penulis.

Kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang tidak dapat kami

sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kami ucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya izinkanlah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas

segala kesalahan dan kekurangan saya selama mengikuti pendidikan ini,

semoga segala bantuan, dorongan, petunjuk yang diberikan kepada saya

selama mengikuti pendidikan kiranya mendapat balasan yang berlipat

ganda dari Tuhan, Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha

Penyayang. Amin.

Medan, Oktober 2013

Penulis

Flora Armanti

EKSPRESI PEROKSISOME PROLIFERATOR ACTIVATOR RESEPTORGAMMA (PPARγ) PADA PENDERITA KARSINOMA

NASOFARING DI RSUP H. ADAM MALIK ABSTRAK

Pendahuluan : Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas yang umumnya diketahui pada keadaan stadium lanjut. Hal ini disebabkan karena gejala dini yang tidak khas dan juga letaknya yang tersembunyi sehingga penderita sering tidak memperhatikannya. Berdasarkan profil kesehatan 2007 oleh Departemen Kesehatan, KNF termasuk 10 jenis kanker terbanyak di Indonesia pada tahun 2004-2006 dan terus mengalami peningkatan jumlah penderita selama periode tersebut. (PPARγ) merupakan anggota dari family nuklear reseptor dengan beragam fungsi biologis yang mencakup mediasi diferensiasi adiposit, pengaturan aktivitas monosit, makrofag, anti-inflamasi dan penghambatan proliferasi sel tumor. Data lain menunjukkan bahwa PPARγ bisa berperan sebagai gen supressor tumor

Tujuan : Untuk mengetahui ekspresi PPARγ pada penderita karsinoma nasofaring di RSUP H. Adam Malik.

Metode : Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara

cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUP. H. Adam Malik Medan dan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2012 sampai Desember 2012.

Hasil Penelitian : Sebanyak 30 sampel KNF diperiksa ekspresi PPARγ dengan immunohistokimia. Penderita KNF paling banyak ditemukan pada laki-laki (70,0%), kelompok umur 41-60 tahun (63,3%) dan tipe non keratinizing squamous cell carcinoma (53,3%). Dengan menggunakan

Fisher’s exact test ditemukan hubungan yang signifikan antara kelenjar getah bening dan ekspresi PPARγ (p=0,031) juga ditemukan hubungan yang signifikan antara stadium dan ekspresi PPARγ (p= 0,028). Namun tidak ditemukan adanya hubungan antara ukuran tumor primer dan ekspresi PPARγ (p=0,160).

Kesimpulan: PPAR adalah nuklear reseptor yang paling sering berhubungan dengan kanker karsinoma sel skuamous kepala dan leher. Overekspresi PPARγ terlihat pada kanker skuamous sel karsinoma kepala dan leher. Tidak menemukan hubungan signifikan antara ekspresi PPARγ pada frekuensi tumor primer (T) dan tipe histopatologi karsinoma nasofaring. Ditemukan hubungan signifikan antara ekspresi PPARγ dengan kelompok stadium klinis karsinoma nasofaring p=0,028. Ditemukan hubungan ekspresi PPARγ dengan ukuran kelenjar getah bening dari karsinoma nasofaring p=0,031.

Kata Kunci : Karsinoma Nasofaring, PPARγ, Ekspresi, RSUP H. Adam Malik.

PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR GAMMA

ADAM MALIK GENERAL HOSPITAL

(PPARγ) EXPRESSIONS IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA PATIENTS AT

ABSTRACT

Introduction : Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a malignant tumor commonly detected in advanced stages due to the untypical early symptoms and its hidden site often remains unnoticed. According to the Health Profile 2007, Department of Health, NPC is one of the 10 most common cancers in indonesia from 2004 to 2006 and the number of patients continuously increase during that period. PPARγ is a member of the nuclear receptor family with diverse biological functions that include adipocytes differentiation, monocytes and macrophages regulation, anti-inflammatory and inhibition of tumor cell proliferation. Other data suggest that PPARγ may act as a tumor suppressor gene.

Objective : To find out the PPARγ expressions in nasopharyngeal carcinoma patients at Adam Malik General Hospital

Method : Descriptive study with cross sectional approach. The study was conducted at Adam Malik General Hospital and Department of Anatomic Pathology, Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara, from June 2012 until December 2012.

Results : PPARγ expressions of 30 NPC samples examined by Immunohistochemistry method. NPC patients most commonly found in men (70.0%), 41-60 years age group (63.3%) and non-keratinizing squamous cell carcinoma type (53.3%). Fisher's exact test found a significant association between lymph nodes and PPARγ expression (p = 0.031) and also a significant relationship between the stage and the expression of PPARγ (p = 0.028), yet no relationship found between the size of the primary tumor and the expression of PPARγ (p = 0.160).

Conclusions: PPAR nuclear receptors are most frequently associated with cancer squamous cell carcinoma of the head and neck. PPARγ overexpression seen in cancer is squamous cell carcinoma of the head and neck. Found no significant relationship between the expression of PPARγ in the frequency of the primary tumor (T) and histopathological types of nasopharyngeal carcinoma. Found a significant relationship between the expression of PPARγ with clinical stage nasopharyngeal

carcinoma group p = 0.028. PPARγ expression was found relationship with the size of lymph nodes from nasopharyngeal carcinoma p = 0.031.

Keywords : nasopharyngeal carcinoma, PPARγ, expression, Adam Malik General Hospital

DAFTAR ISI

Bab 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Karsinoma Nasofaring 4

2.2. Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPAR) 11

2.3. Peroksisome Proliferator Activator Reseptor Gamma (PPARγ) 13

2.4. Peran PPARγ Pada Kanker 16

2.5. Kerangka Konsep 18

Bab 4. Hasil Penelitian

4.1. Distribusi Frekuensi Umur Berdasarkan Karsinoma

Nasofaring 27

4.2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Berdasarkan Karsinoma

Nasofaring 28

4.3. Distribusi Frekuensi Tipe Histopatologi Berdasarkan

Karsinoma Nasofaring 28

4.4. Distribusi Frekuensi Tipe Histopatologi Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ 29

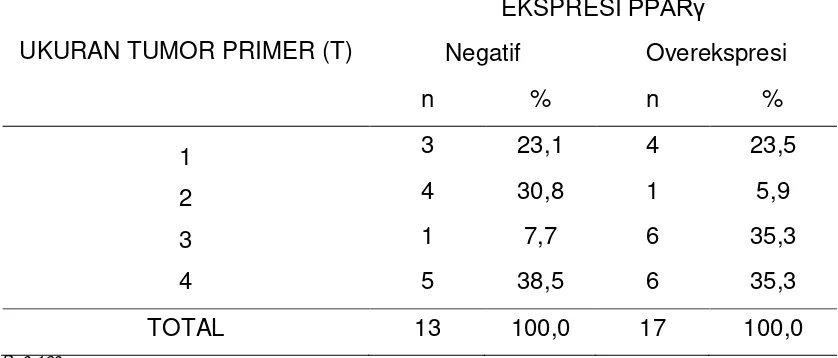

4.5. Distribusi Frekuensi Tumor Primer (T) Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ 30

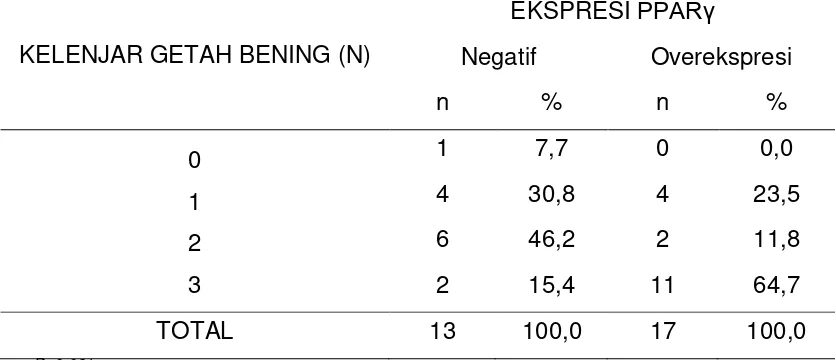

4.6. Distribusi Frekuensi Metastasis Kelenjar Getah Bening (N)

Karsinoma Nasofaring Berdasarkan PPARγ 31

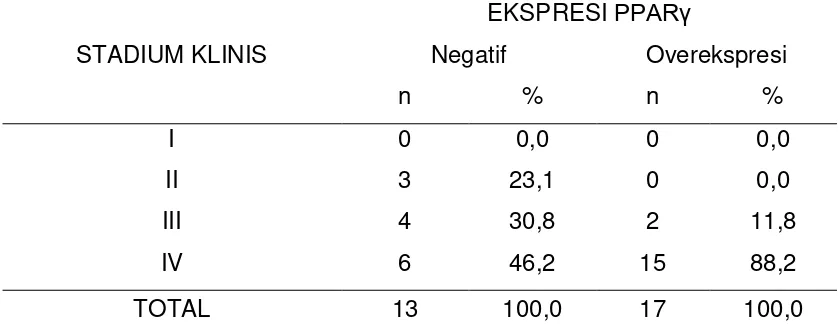

4.7. Distribusi Frekuensi Stadium Klinis Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ 32

Bab 5. Pembahasan

5.1. Distribusi frekuensi karsinoma nasofaring berdasarkan

Umur 33

5.2. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan

Jenis Kelamin 34

5.3. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan

Tipe Histopatologi 35

5.4. Distribusi Frekuensi Tipe Histopatologi Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ 36

5.5. Distribusi Frekuensi Ukuran Tumor Primer (T) Karsinoma

Nasofaring Berdasarkan Ekspresi PPARγ 36

5.6. Distribusi Frekuensi Ukuran Kelenjar Getah Bening (N)

Karsinoma Nasofaring Berdasarkan PPARγ 37

5.7. Distribusi Frekuensi Stadium Klinis Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ 38

Bab 6. Kesimpulan dan saran

6.1. Kesimpulan 40

6.2. Saran 41

Daftar Pustaka 42

PERSONALIA PENELITIAN 46

LAMPIRAN 48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Umur Berdasarkan Karsinoma

Nasofaring

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Berdasarkan Karsinoma

Nasofaring

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Tipe Histopatologi Berdasarkan

Karsinoma Nasofaring

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Tipe Histopatologi Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Tumor Primer (T) Karsinoma

Nasofaring Berdasarkan Ekspresi PPARγ

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Metastasis Kelenjar Getah Bening (N)

Karsinoma Nasofaring Berdasarkan PPARγ

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Stadium Klinis Karsinoma Nasofaring

Berdasarkan Ekspresi PPARγ

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Anatomi nasofaring

Gambar 2.2. Histopatologi karsinoma nasofaring

Gambar 2.3. Skema pengobatan KNF berdasarkan NCCN 2010

Gambar 2.4. Skema Represantasi dari Domain Struktural PPAR

Gambar 2.5. Mekanisme Transkipsi Gen dari PPARγ

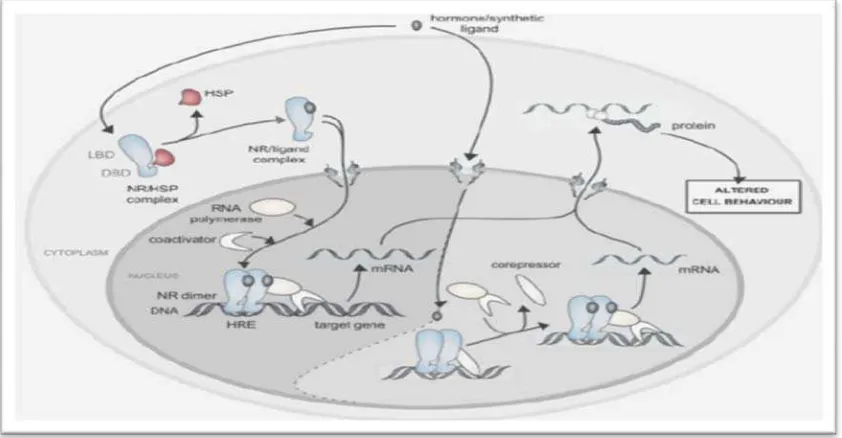

Gambar 2.6. Mekanisme kerja ligan pada Nuklear Reseptor

EKSPRESI PEROKSISOME PROLIFERATOR ACTIVATOR RESEPTORGAMMA (PPARγ) PADA PENDERITA KARSINOMA

NASOFARING DI RSUP H. ADAM MALIK ABSTRAK

Pendahuluan : Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas yang umumnya diketahui pada keadaan stadium lanjut. Hal ini disebabkan karena gejala dini yang tidak khas dan juga letaknya yang tersembunyi sehingga penderita sering tidak memperhatikannya. Berdasarkan profil kesehatan 2007 oleh Departemen Kesehatan, KNF termasuk 10 jenis kanker terbanyak di Indonesia pada tahun 2004-2006 dan terus mengalami peningkatan jumlah penderita selama periode tersebut. (PPARγ) merupakan anggota dari family nuklear reseptor dengan beragam fungsi biologis yang mencakup mediasi diferensiasi adiposit, pengaturan aktivitas monosit, makrofag, anti-inflamasi dan penghambatan proliferasi sel tumor. Data lain menunjukkan bahwa PPARγ bisa berperan sebagai gen supressor tumor

Tujuan : Untuk mengetahui ekspresi PPARγ pada penderita karsinoma nasofaring di RSUP H. Adam Malik.

Metode : Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara

cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUP. H. Adam Malik Medan dan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2012 sampai Desember 2012.

Hasil Penelitian : Sebanyak 30 sampel KNF diperiksa ekspresi PPARγ dengan immunohistokimia. Penderita KNF paling banyak ditemukan pada laki-laki (70,0%), kelompok umur 41-60 tahun (63,3%) dan tipe non keratinizing squamous cell carcinoma (53,3%). Dengan menggunakan

Fisher’s exact test ditemukan hubungan yang signifikan antara kelenjar getah bening dan ekspresi PPARγ (p=0,031) juga ditemukan hubungan yang signifikan antara stadium dan ekspresi PPARγ (p= 0,028). Namun tidak ditemukan adanya hubungan antara ukuran tumor primer dan ekspresi PPARγ (p=0,160).

Kesimpulan: PPAR adalah nuklear reseptor yang paling sering berhubungan dengan kanker karsinoma sel skuamous kepala dan leher. Overekspresi PPARγ terlihat pada kanker skuamous sel karsinoma kepala dan leher. Tidak menemukan hubungan signifikan antara ekspresi PPARγ pada frekuensi tumor primer (T) dan tipe histopatologi karsinoma nasofaring. Ditemukan hubungan signifikan antara ekspresi PPARγ dengan kelompok stadium klinis karsinoma nasofaring p=0,028. Ditemukan hubungan ekspresi PPARγ dengan ukuran kelenjar getah bening dari karsinoma nasofaring p=0,031.

Kata Kunci : Karsinoma Nasofaring, PPARγ, Ekspresi, RSUP H. Adam Malik.

PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR GAMMA

ADAM MALIK GENERAL HOSPITAL

(PPARγ) EXPRESSIONS IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA PATIENTS AT

ABSTRACT

Introduction : Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a malignant tumor commonly detected in advanced stages due to the untypical early symptoms and its hidden site often remains unnoticed. According to the Health Profile 2007, Department of Health, NPC is one of the 10 most common cancers in indonesia from 2004 to 2006 and the number of patients continuously increase during that period. PPARγ is a member of the nuclear receptor family with diverse biological functions that include adipocytes differentiation, monocytes and macrophages regulation, anti-inflammatory and inhibition of tumor cell proliferation. Other data suggest that PPARγ may act as a tumor suppressor gene.

Objective : To find out the PPARγ expressions in nasopharyngeal carcinoma patients at Adam Malik General Hospital

Method : Descriptive study with cross sectional approach. The study was conducted at Adam Malik General Hospital and Department of Anatomic Pathology, Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara, from June 2012 until December 2012.

Results : PPARγ expressions of 30 NPC samples examined by Immunohistochemistry method. NPC patients most commonly found in men (70.0%), 41-60 years age group (63.3%) and non-keratinizing squamous cell carcinoma type (53.3%). Fisher's exact test found a significant association between lymph nodes and PPARγ expression (p = 0.031) and also a significant relationship between the stage and the expression of PPARγ (p = 0.028), yet no relationship found between the size of the primary tumor and the expression of PPARγ (p = 0.160).

Conclusions: PPAR nuclear receptors are most frequently associated with cancer squamous cell carcinoma of the head and neck. PPARγ overexpression seen in cancer is squamous cell carcinoma of the head and neck. Found no significant relationship between the expression of PPARγ in the frequency of the primary tumor (T) and histopathological types of nasopharyngeal carcinoma. Found a significant relationship between the expression of PPARγ with clinical stage nasopharyngeal

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas yang

umumnya diketahui pada keadaan stadium lanjut. Hal ini

disebabkan karena gejala dini yang tidak khas dan juga letaknya

yang tersembunyi sehingga penderita sering tidak

memperhatikannya. Diagnosis dini dari penyakit ini sangat

menentukan prognosis penderita (Farhat, 2009).

Populasi karsinoma nasofaring pada umumnya dijumpai di

Cina Selatan, Asia Tenggara, Kutub Utara, Timur Tengah dan di

bagian Afrika namun jarang dilaporkan di negara-negara bagian

Barat dan Jepang (Hsien et al, 2009). Prevalensi tertinggi dari

karsinoma nasofaring terdapat di Cina Selatan dengan angka

kejadian rata-rata 15-50 per 100.000 (X Xu et al, 2009). KNF

merupakan tumor ganas kepala dan leher yang terbanyak di

Indonesia, yaitu sekitar 60% dan menduduki urutan ke-4 dari

seluruh keganasan setelah tumor ganas mulut rahim, payudara,

getah bening dan kulit (Fachiroh et al, 2004).

Diagnosis KNF dapat ditegakkan melalui anamnese,

pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan

penunjang terdiri dari endoskopi, biopsi, CT Scan dan

pemeriksaan imunohistokimia (Brennan, 2005). Salah satu

pemeriksaan imunohistokimia adalah pemeriksaan Nuklear

Reseptor (NR). Peroxisome Proliferator Activated Receptor

(PPAR) adalah nuklear reseptor yang paling sering berhubungan

dengan kanker karsinoma sel skuamous kepala dan leher. Saat ini

diketahui ada tiga isoform PPAR yang telah diidentifikasikan yaitu

Peroxisome Proliferator Activated Receptor alfa (PPARα),

Peroxisome Proliferator Activated Receptor gamma (PPARγ) (Li Yi

Ming et al, 2003).

Beberapa Nuklear Reseptor (NR) termasuk di dalamnya

PPAR berkaitan dengan kanker kepala dan leher. Dalam uji klinis

tampak gambaran nuklear resptor berfungsi dalam menerangkan

suatu prognostik dan terapi pada kanker. Target utama pada

Nuklear Reseptor (NR) berpotensi dalam pengembangan

antikanker. (Andrea Schweitzer et al, 2009).

Pada kanker skuamous sel karsinoma kepala dan leher juga terlihat adanya overekspresi pada PPARγ (Shirley, 2009).

Di bidang gastroenterology banyak dijumpai overekspresi PPARγ terutama pada kanker colon. Hal ini menyebabkan banyak peneliti yang memfokuskan diri pada permasalahan tersebut

sehingga menyebabkan sampai sekarang masih sesuatu hal yang

kontroversial (Li yi Ming et al, 2003).

Sampai saat ini di RSUP H. Adam Malik Medan belum ada

data mengenai ekspresi PPARγ pada karsinoma nasofaring,

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,

dapat dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu bagaimana ekspresi PPARγ pada penderita karsinoma nasofaring di RSUP H. Adam Malik Medan.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui distribusi frekuensi karsinoma nasofaring

berdasarkan umur.

b. Mengetahui distribusi frekuensi karsinoma nasofaring

berdasarkan jenis kelamin.

c. Mengetahui distribusi frekuensi karsinoma nasofaring

berdasarkan tipe histopatologi.

d. Mengetahui distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan

tipe histopatologi karsinoma nasofaring.

e. Mengetahui distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan

tumor primer (T) karsinoma nasofaring.

f. Mengetahui distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan

metastasis kelenjar getah bening (N) karsinoma nasofaring.

g. Mengetahui distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan

stadium klinis karsinoma nasofaring.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat antara lain :

a. Memberikan informasi mengenai ekspresi PPARγ pada

karsinoma nasofaring di RSUP. H. Adam Malik Medan.

b. Sebagai rujukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan PPARγ pada karsinoma nasofaring.

c. Sebagai dasar penelitian selanjutnya dalam usaha

pengembangan terapi terhadap karsinoma nasofaring dalam

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karsinoma Nasofaring

Nasofaring merupakan bagian faring yang terletak paling atas oleh

karena itu disebut juga dengan epifaring. Nasofaring secara anatomis

terletak di bagian belakang dari rongga hidung dan mempunyai batas

mulai dari dasar tengkorak sampai ke palatum mole. Atap nasofaring

dibentuk oleh basis sphenoid dan basis oksipital, dinding posterior di

bentuk oleh vertebra, dasar nasofaring di bentuk oleh palatum mole,

dinding depan di bentuk oleh koana, serta dinding lateral dimana

ditemukan muara tuba eustachius (Dhingra, 2007).

Gambar 2.1. Anatomi Nasofaring (Shirley, 2009)

Karsinoma nasofaring (KNF) adalah karsinoma sel skuamous

yang tumbuh dari epitel nasofaring. Karsinoma nasofaring ini dapat

tumbuh pada berbagai sisi nasofaring namun lebih sering terlihat pada

fossa Rosenmuller (Hsien et al, 2009). Faktor resiko untuk terjadinya KNF

adalah infeksi Epstein Barr Virus (EBV), selain daripada itu ikan asin,

asupan alkohol, merokok dan makanan cepat saji, terutama pada masa

anak-anak, juga menunjukkan hubungan dengan tingginya rata-rata

kejadian KNF (Randall, 2009).

Nasofaring merupakan daerah yang sulit untuk diperiksa oleh

dokter umum sehingga karsinoma nasofaring sering terlambat untuk di

diagnosis jika dibandingkan dengan keganasan lainnya pada kepala dan

leher. Oleh karena itu karsinoma nasofaring cenderung ditemukan pada

stadium lanjut (Randall, 2009).

Insiden KNF tetap tinggi di antara orang-orang Cina yang

berimigrasi ke negara-negara Asia dibandingkan dengan orang Cina yang

bermigrasi ke negara-negara Barat. Dilaporkan orang-orang Cina di Los

Angeles 6,5 kasus per 100.000 laki-laki dan 3,7 kasus per 100.000

perempuan, dibandingkan pada orang Cina yang bermigrasi ke Singapura

18,1 kasus per 100.000 laki-laki dan 7,4 kasus per 100.000 perempuan.

Insident KNF ada juga dilaporkan orang kaukasia di Hawai terdapat 0,7

per 100.000 laki-laki dan 0,9 per 100.000 perempuan, disisi lain orang

Cina yang tinggal di Hawai terdapat 8,9 kasus dari 100.000 laki-laki dan

3,7 kasus per 100.000 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor

genetik, etnis dan lingkungan mungkin memainkan peranan dalam

etiologi penyakit (Hsien et al, 2009).

Dilaporkan insiden KNF di United Kingdom 0,25 per 100.000 usia

0-14 tahun, 0,1 per 100.000 usia 0-9 tahun dan 0,8 per 100.000 usia

10-14 tahun. Insiden KNF di Inggris 1-2 per 100.000 usia 15-19 tahun

(Brennan, 2005)

Di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 1998-2002 ditemukan

130 penderita KNF dari 1370 pasien baru onkologi kepala dan leher

(Lutan, 2003) .

Klasifikasi histologi KNF yang diajukan oleh World Health

Organization (WHO) mengklasifikasikan tumor menjadi 3 kelompok, yaitu

(Fachiroh et al, 2004; Randall, 2009; William, 2006):

Tipe 1 : Karsinoma sel skuamosa berkeratinisasi (keratinizing

squamous cell carcinoma)

Tipe 2 : Karsinoma sel skuamosa tidak berkeratinisasi (non keratinizing

squamous cell carcinoma)

Tipe 3 : Karsinoma tidak berdiferensiasi (undifferentiated carcinoma)

Squamous cell carcinoma KNF

Undifferentiated carcinoma KNF

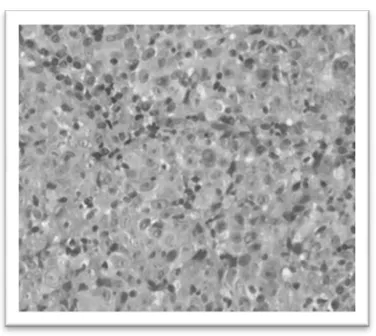

Gambar 2.2. Histopatologi karsinoma nasofaring

Untuk jenis KNF yang non keratinizing yaitu WHO tipe 2 dan 3

bersifat radiosensitif sehingga radioterapi menjadi pengobatan utama.

Pada tumor stadium lanjut terdapat angka yang tinggi pada metastase

regional dan jauh yang akan membutuhkan kombinasi radioterapi dengan

kemoterapi. Kemoterapi dapat meningkatkan efek radioterapi melalui

pemberian bahan radiosensitif pada jaringan tumor dan dapat

menurunkan mikrometastase sistemik (Randall, 2009).

Klasifikasi TNM menurut AJCC 2010:

Tumor Primer (T)

Tx Tumor primer tidak dapat dinilai

T0 Tidak terbukti adanya tumor primer

Tis Karsinoma in situ

T1 Tumor terbatas di nasofaring atau tumor meluas ke

orofaring dan/kavum nasi tanpa perluasan ke parafaring.

T2 Tumor dengan perluasan ke daerah parafaring.

T3 Tumor melibatkan struktur tulang dasar tengkorak dan/atau

T4 Tumor dengan perluasan intrakranial dan/atau terlibatnya

syaraf kranial, hipofaring, orbita atau dengan perluasan ke

fossa infratemporal/ruang mastikator.

KGB Regional (N)

Nx KGB regional tidak dapat dinilai

N0 Tidak ada metastase ke KGB regional

N1 Metastase kelenjar getah bening leher unilateral dengan

diameter terbesar 6 cm atau kurang, di atas fossa

supraklavikular, dan/atau unilateral atau bilateral kelenjar

getah bening retrofaring dengan diameter terbesar 6 cm

atau kurang.

N2 Metastase kelenjar getah bening bilateral dengan diameter

terbesar 6 cm atau kurang, di atas fossa supraklavikular.

N3 Metastase pada kelenjar getah bening diatas 6 cm dan/atau

pada fossa supraklavicular:

N3a Diameter terbesar lebih dari 6 cm

N3b Meluas ke fossa supraklavikular

Metastase Jauh (M)

M0 Tanpa metastase jauh

M1 Metastase jauh

Kelompok stadium :

IVA T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IVB setiap T N3 M0

IVC setiap T setiap N M1

Penatalaksanaan

1. Radioterapi

Radioterapi telah menjadi modalitas terapi primer untuk KNF

selama bertahun-tahun. Ini disebabkan karena nasofaring berdekatan

dengan struktur penting dan sifat infiltrasi KNF, sehingga pembedahan

terhadap tumor primer sulit dilakukan. KNF umumnya tidak dapat

dioperasi, lebih responsif terhadap radioterapi dan kemoterapi

dibandingkan tumor ganas kepala leher lainnya (Guigay et al. 2006; Wei,

2006).

Pemberian radioterapi telah berhasil mengontrol tumor T1 dan T2

pada 75-90% kasus dan tumor T3 dan T4 pada 50-75% kasus. Kontrol

kelenjar leher mencapai 90% pada pasien dengan N0 dan N1, tapi tingkat

kontrol regional berkurang menjadi 70% pada kasus N2 dan N3 (Wei,

2006).

2. Kemoterapi

Kemoterapi sebagai komponen terapi kuratif utama pada KNF

pertama kali dipergunakan pada tahun 1970-an. Indikasi pemberian

kemoterapi adalah untuk KNF dengan penyebaran ke kelenjar getah

bening leher, metastase jauh, dan kasus-kasus residif (Mould & Tai,

2002; Zakifman & Harryanto, 2002). Penelitian inter grup 1997 pertama

kali menunjukkan bahwa pengunaan kemoterapi bersamaan dengan

radioterapi meningkatkan overall survival apabila dibandingkan dengan

radiosensitisizer dan membantu dalam mengurangi metastase jauh

(Mould & Tai, 2002; Wei, 2006).

3. Pembedahan

Pembedahan hanya sedikit berperan dalam penatalaksanaan KNF.

Terbatas pada diseksi leher radikal untuk mengontrol kelenjar yang

radioresisten dan metastase leher setelah radiasi dan pada pasien

tertentu, pembedahan penyelamatan (salvage treatment) dilakukan pada

kasus rekurensi di nasofaring atau kelenjar leher tanpa metastase jauh

(Chew, 1997; Wei, 2003; Wei, 2006; Lutzky et al. 2008).

National Comprehensive Cancer Network (2010) mempublikasikan

suatu petunjuk praktis klinis penanganan KNF sebagai berikut :

2.2. Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPAR)

Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPAR) pertama kali

dikloning dari hati tikus pada tahun 1990 sebagai nuclear reseptor dan

berpengaruh pada banyak senyawa sintesis yang disebut peroxisome

proliferator (PP). Pengaruh dari peroxisome proliferator ini baik dalam

ukuran dan jumlahnya dapat melakukan berbagai fungsi metabolisme

seperti derived respirasi peroksida, beta oksidasi asam lemak dan

metabolisme kolesterol dalam sel. Beberapa penelitian juga menyatakan

bahwa PPAR dapat menekan pertumbuhan kanker pada manusia baik

secara apoptosis dan induksi diferensiasi. PPAR adalah faktor transkripsi

yang diaktifkan oleh ikatan spesifik dan juga mempunyai peranan penting

dalam sinyal sel (Jiri et al, 2002).

Terdapat 3 (tiga) subtipe dari family hormon nuklear reseptor ini

yang dikenal, yakni PPAR-α, PPAR-β dan PPAR-γ yang ketiganya

menunjukkan pola ekspresi jaringan yang spesifik berdasarkan pola

fungsi biologis serta memiliki fitur struktural dan fungsional yang mirip. PPAR α banyak terdapat dalam sel hepatosit primer sebagai pengatur ekspresi protein yang terlibat dalam metabolisme asam lemak. PPAR β

adalah salah satu subtype yang paling luas penyebarannya dan sering

diekspresikan pada kadar yang tinggi (Li Yi Ming et al, 2003). PPAR γ paling dominan terdapat di jaringan lemak dimana PPARγ ini memainkan peranan penting dalam mengatur differensiasi sel lemak (Li Yi Ming et al,

2003; Tracey, 2003). Kemampuan PPARγ untuk mengatur differensiasi,

proliferasi, apoptosis sel yang menginspirasi beberapa peneliti untuk mengetahui penggunaan agonis PPARγ sebagai bahan atau obat kemoterapi. PPARγ ekspresinya tinggi pada liposarkoma dan beberapa

variasi tumor lainnya termasuk payudara, paru, kolon serta kanker kepala

Tabel 1: Klasifikasi superfamily Nuklear Reseptor (NR) dalam subfamily

Peroxisome proliferator-activated Peroxisome Proliferator-reseptor

Activated

Reseptor α,β,√,γ Receptor (PPAR)

Retinoic Acid Receptors Retinoic Acid Receptor ( RAR ) α,β,γ Retinoid acid receptor-related Retinoid acid receptor-related orphan receptor orphan receptors (ROR) α,β,γ Subfamily 2 Retinoid X receptor-like receptors

Hepatocyte nuclear factor - 4 Hepatocyte nuclear factor-4 (HNF-4) α,γ Retinoid X receptors Retinoid X receptor (RXR) α,β,γ

Subgroups Testicular receptors Testicular receptor 2,4 (TR2/4) Tailless-like receptors Human homologue of the

Drosophila tailless Gene (TLX); Photoreceptor cell-spesific nuclear Receptor (PNR)

Chicken ovalbumin upstream Chicken ovalbumin upstream Promoter-transcription factor-like Promoter-transcription factor

Reseptor (COUP-TF) I, II; V-erbA-related (EAR2) Subfamily 3 Estrogen receptor-like receptors

Estrogen receptors Estrogen receptor (ER) α,β

Subgroups Estrogen related receptors Estrogen-related receptor (ERR) α,β,γ 3-Ketosteroid receptors Androgen receptor (AR);

Progesterone Receptor (PR); Glucocorticoid receptor (GR); Mineralocorticoid receptor(MR) Subfamiliy 4 Nerve growth factor IB-like receptors

Nerve Growth factor IB/Nuclear Nerve Growth factor IB (NGF-IB); Nuclear Receptor related/Neuron-derived receptor related 1 (NURR1); Neuron-derived Orphan receptor orphan receptor 1 (NOR1)

Subfamily 5 Steroidogenic factor-like receptors Steroidogenic factor/Liver receptor Steroidogenic factor 1 (SF1); Homolog Liver receptor homologue-1 (LHR1)

Subfamily 6 Germ Cell Nuclear factor-like receptors Germ cell nuclear factor Germ Cell nuclear factor (GCNF)

Subfamily 0 Miscellaneous receptors

Dosage-sensitive sex reversal, Dosage-sensitive sex reversal, adrenal Adrenal hypoplasia critical region/ hypoplasia critical region, on

Small heterodimer partner chromosome X, gene 1 (DAX); Smal heterodimer partner (SHP)

Pada prinsipnya stuktur PPAR mempunyai empat domain

fungsional yang telah diidentifikasikan yaitu ujung N, DNA Binding

Domain (DBD), domain D, Ligand Binding Domain (LBD) atau ujung C

(Horvai et al , 2008).

NH2-terminal DBD LBD C-terminal

AF-1 Hinge AF-2

Gambar 2.4. Skema Represantasi dari Domain Struktural PPAR

Domain N-terminal A/B berisikan ligan independent yang memiliki

fungsi aktivasi 1 (AF-1) yang bertanggung jawab untuk fosforilasi PPAR.

DNA pengikat Domain (DBD = DNA Binding Domain) atau domain C

berfungsi untuk mempromosikan pengikatan PPAR terhadap respon

Proliferator Peroksisome Elemen (PPRE) di daerah promotor dari gen

target. Domain D adalah domain docking untuk kofaktor sedangkan

Domain E/F atau disebut Ligan Binding Domain (LBD) adalah domain

yang bertanggung jawab atas kekhususan ligan dan aktivasi pengikatan

PPAR terhadap PPRE, yang akan meningkatkan ekspresi dari gen yang

ditargetkan (Horvai et al , 2008; Schweitzer, 2009).

2.3. Peroksisome Proliferator Activator Reseptor Gamma (PPARγ)

Peroksisome proliferator activator reseptor gamma (PPARγ) adalah anggota dari family nuklear reseptor dengan beragam fungsi

biologis yang mencakup mediasi diferensiasi adiposit, pengaturan

aktivitas monosit, makrofag, anti-inflamasi dan penghambatan proliferasi

sel tumor (Li Yi Ming et al, 2003; Tracey, 2003). PPARγ juga ditemukan

terekspresi dalam beberapa karsinoma, sehingga menimbulkan dugaan

regulasi siklus sel (H Philip, 2003; Qing HE et al, 2009). Pada karsinoma

sel skuamous kepala dan leher terlihat adanya overekspresi pada PPARγ. Dimana PPARγ akan merangsang apoptosis dan menghambat invasi sel tumor pada karsinoma sel skuamous. Jika PPARγ meningkat maka apoptosis juga meningkat terutama pada tumor stadium dini (Qing

HE et al, 2009; Horvai et al, 2008)

PPARγ pertama kali diidentifikasi sebagai komponen dari suatu adipocyte differentiation-dependent regulatory factor (ARF6) yang

mengikat ke sel lemak spesifik dari asam lemak adipocyte mengikat

protein (AP2) gen (Lim Chui Hun,. 2007).

PPARγ, seperti PPAR lainnya, membentuk heterodimer dengan anggota subfamily reseptor nuklear yang lain, yakni reseptor retinoic X

(RXR), yang merupakan reseptor untuk asam 9-cis-retinoic. Setelah heterodimerisasi dengan RXR, PPARγ mengikat unsur proliferator peroksisom reseptor elemen (PPRE) yang terdapat pada DNA target

kemudian pada gilirannya akan mengatur transkripsi gen dan

menimbulkan efek biologik. Namun target gen yang memperantarai aktivitas anti kanker dengan aktivitas PPARγ mekanismenya masih belum jelas (Shirley, 2009; Lim Chui Hun, 2007).

PPARγ berperan sebagai faktor transkripsi setelah membentuk heterodimer dengan retinoid x reseptor (RXR) kemudian diaktifkan oleh

ikatan dengan ligan spesifik (Shirley, 2009). Ligan yang berbeda

mempunyai kemampuan untuk mengambil protein coaktivator yang

berbeda dan akan menimbulkan efek biologi yang berbeda juga. Yang

termasuk ligan alami salah satunya yaitu prostaglandin J2(PG-J2) dan

sintesis yaitu thiazolinediones (TZD). Keduanya adalah ligan PPARγ

dengan aktivitas agonis anti-proliferasi yang telah diidentifikasi. Yang

termasuk dalam ligan sintetik TZD adalah rosiglitazone (Avandia),

pioglitazone (Actos), dan troglitazone (Rezulin) (Tracey et al, 2003; H

Philip, 2003). Ligan sintetik yang baru yaitu Triterpinoid (2-cyano-3,

12-divoaleana-1,9-diene-28oic acid) dapat merangsang diferensiasi dan

dapat menghambat proliferasi dari berbagai sel kanker dan mempunyai

aktivitas anti peradangan. Asam retinoid trans juga telah digunakan

sebagai ligan PPARγ untuk mencegah recurren kanker karsinoma sel

skuamous kepala dan leher (Tracey et al, 2003; H Philip, 2003; NG

Nikitakis et al, 2002).

Cara kerja ligan pada nuklear reseptor yang terdapat di sitoplasma.

Ligan alami atau ligan sintetik berdifusi melewati membran sel dan

berikatan pada nuklear reseptor. Pengikatan ligan pada nuklear reseptor

disitoplasma mencetuskan perubahan. Ligan mengaktifkan heterodimer

nuklear reseptor kemudian masuk kedalam nukleus yang mengambil

protein coaktivator dan RNA polimerase kemudian berikatan di DNA

hormon reseptor elemen (HRE) dan mengaktifkan transkripsi gen dan

menyebabkan timbul efek biologis (Schweitzer et al, 2009).

2.4. Peran PPARγ pada Kanker

Nuklear reseptor memodulasi atau merangsang proliferasi,

apoptosis, invasi dan migrasi. PPAR dapat menekan pertumbuhan sel kanker pada manusia. Dengan adanya mutasi pada PPARγ akan mengakibatkan hilangnya ikatan ligan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya PPARγ fungsional yang normal untuk pertumbuhan sel-sel manusia. Salah satu mekanismenya adalah upregulasi tumor oleh agonis PPARγ. Secara keseluruhan ligan PPARγ (agonis) telah dinyatakan sebagai antikanker yang potensial dan dapat berfungsi sebagai dasar

yang rasional dalam terapi beberapa tumor atau dalam kemopreventif. Data lain menunjukkan bahwa PPARγ bisa berperan sebagai gen supressor tumor. PPARγ juga berperanan sebagai faktor transkripsi setelah membentuk heterodimer dengan RXR dan berikatan dengan

elemen spesifik. Penelitian ini telah didukung pada in vitro seperti

liposarcoma, kanker ovarium, kanker payudara, kanker prostat, kanker

kandung kemih, beberapa jenis limfoma B, erytroleukemia, kanker

paru-paru, kanker lambung. Oleh karenanya pada saat ini nuklear reseptor

2.5. Kerangka Konsep

= Variabel penelitian

Epitel Nasofaring

Genetik

Lingkungan

Infeksi EBV

Karsinoma nasofaring - Jenis kelamin

- Umur

- Histopatologi - Ukuran tumor (T)

- Ukuran kelanjar getah bening Leher (N) - Stadium

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara

cross sectional. Dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan

terhadap variabel, namun hanya melihat ekspresi imunohistokimia PPARγ. Pengukuran variabelnya dilakukan hanya satu kali dan pada satu saat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP. H. Adam Malik Medan dan

Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran USU.

Penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2012 sampai Desember

2012.

3.3. Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah penderita yang didiagnosis KNF

berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi

dan hasil biopsi histopatologi yang berobat ke Divisi

Onkologi-Bedah Kepala Leher Departemen THT-KL FK USU/RSUP H. Adam

Malik Medan.

Kriteria Populasi

1. Penderita yang didiagnosis KNF, baik laki-laki maupun

perempuan dengan keadaan umum baik

2. Penderita yang belum pernah mendapat pengobatan dengan

radioterapi, kemoterapi dan kombinasi keduanya.

3. Hasil pemeriksaan biopsi histopatologi dari Departemen

Patologi Anatomi FK USU pada periode Januari 2011 sampai

dengan Mei 2012.

4. Bersedia diikutsertakan dengan menandatangani informed

consent.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah total populasi penelitian.

3.3.3 Tekhnik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian adalah dengan cara non

probability consecutive sampling

3.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah :

1. Karsinoma nasofaring

2. Umur

3. Jenis Kelamin

4. Tipe histopatologi

5. Tumor primer (T)

6. Ukuran kelenjar getah bening (N)

7. Stadium klinis

8. Ekspresi PPARγ.

3.5 Definisi Operasional

1. Karsinoma nasofaring adalah tumor ganas berasal dari sel

epitel yang melapisi permukaan nasofaring yang ditegakkan

berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi dan dinilai

berdasarkan kriteria WHO.

2. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dengan

perempuan secara biologis sejak lahir, yang akan menjadi

identitas responden:

a. Laki-laki

b. Perempuan

3. Umur adalah usia yang dihitung dalam tahun dan

perhitungannya berdasarkan kalender masehi. Umur penderita

karsinoma nasofaring dikelompokkan atas:

a. 20 tahun

b. 21-40 tahun

c. 41-60 tahun

d. > 60 tahun

4. Tipe histopatologi karsinoma nasofaring adalah jenis dari suatu

tumor ganas yang sediaanya diambil dari jaringan nasofaring

dan dilihat di bawah mikroskop oleh ahli patologi antomi yang

hasil pemeriksaannya berdasarkan kriteria WHO:

Tipe 1 : Keratinizing Squamous cell carcinoma

Tipe 2 : Non keratinizing squamous cell carcinoma

Tipe 3 : Undifferentiated carcinoma

5. Tumor primer (T) karsinoma nasofaring adalah besar dan

perluasan tumor primer sesuai kriteria AJCC tahun 2010 yang

diukur oleh ahli Radiologi dengan memakai CT-Scan.

Hasil ukur : 1, 2, 3, 4

T1 : Tumor terbatas di nasofaring atau tumor meluas ke

orofaring dan/kavum nasi tanpa perluasan ke parafaring.

T2 : Tumor dengan perluasan ke daerah parafaring.

T3 : Tumor melibatkan struktur tulang dasar tengkorak

dan/atau sinus paranasal

T4 : Tumor dengan perluasan intrakranial dan/atau

terlibatnya syaraf kranial, hipofaring, orbita atau dengan

perluasan ke fossa infratemporal/ruang mastikator.

6. Ukuran kelenjar getah bening leher (N) adalah ukuran kelenjar

getah bening leher sesuai kriteria AJCC tahun 2010 yang

diukur oleh ahli Radiologi dengan memakai CT-Scan.

Hasil ukur: 0,1,2,3

N0 : Tidak ada metastase ke KGB regional

N1 : Metastase kelenjar getah bening leher unilateral dengan

diameter terbesar 6 cm atau kurang, di atas fossa

supraklavikular, dan/atau unilateral atau bilateral

kelenjar getah bening retrofaring dengan diameter

terbesar 6 cm atau kurang.

N2 : Metastase kelenjar getah bening bilateral dengan

diameter terbesar 6 cm atau kurang, di atas fossa

supraklavikular.

N3 : Metastase pada kelenjar getah bening diatas 6 cm

dan/atau pada fossa supraklavicular.

7. Stadium karsinoma nasofaring adalah penentuan stadium

penyakit berdasarkan klasifikasi AJCC tahun 2010 yang

dikelompokkan menjadi: I, II, III, IV.

8. Ekspresi PPARγ.adalah pemeriksaan imunohistokimia yang

pada pewarnaan coklat pada sitoplasma dan membran sel.

Skor imunoreaktif diperoleh dengan mengalikan skor luas

dengan skor intensitas (Tan & Putti, 2005).

Hasil ukur skor immunoreaktif:

Ekspresi PPARγ negatif: 0-3

Ekspresi PPARγ positif / overekspresi: 4-9

3.6 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan

nasofaring dalam bentuk blok parafin dengan pulasan hematoksilin

eosin yang telah didiagnosis sebagai karsinoma nasofaring. Bahan

ini diperiksa secara immunohistokimia dengan menilai

immunoreaktivitas antibodi PPARγ.

0 : berarti negatif Skor luas dinilai :

1 : pewarnaan positif < 10% jumlah sel

2 : pewarnaan positif 10-50% jumlah sel

3 : pewarnaan positif > 50% jumlah sel

0 : berarti negatif

Skor intensitas dihitung :

1 : lemah

2 : sedang

3 : kuat

Untuk skor akhir digunakan skor imunoreaktif. Skor

imunoreaktif diperoleh dengan mengalikan skor luas dengan skor

intensitas. Skor imunoreaktif 4 atau lebih dinilai positif atau

overekspresi PPARγ.

Hasil ukur : 0 - 9

3.7 Instrumen Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa peralatan dan

reagen sebagai berikut:

a. Catatan medis penderita dan status penelitian penderita

b. Formulir persetujuan ikut penelitian

c. Reagen untuk pemeriksaan histopatologi

Formalin 10%, blok parafin, aqua destillata, hematoxyllin-eosin.

d. Reagen untuk pemeriksaan immunohistokimia

Xylol, alkohol absolut, alkohol 95%, alkohol 80%, alkohol 70%,

H202

e. Alat untuk biopsi

0,5% dalam methanol, Phosphat Buffer Saline (PBS), antibodi PPARγ, antibodi sekunder, Envision, Choromogen Diamino Benzidine (DAB). Lathium Carbonat jenuh, Tris EBTA,

Hematoxylin, aqua destillata.

Blakesley nasal foscep lurus/bengkok, endoskopi kaku, 4 mm,

00

f. Alat untuk pemeriksaan immunohistokimia .

Sistem visualisasi immunohistokimia (Envision kit), mesin

pemotong jaringan (microtome), silanized slide.

3.8 Prosedur Kerja Pewarnaan Immunohistokimia PPARγ.

1. Deparafinisasi slide (Xylol 1, Xylol 2, Xylol 3) @ 5 menit

2. Rehidrasi (Alkohol absolute, Alk 96%, Alk 80%,

Alk 70%)

@ 4 menit

3. Cuci dengan air mengalir 5 menit

4. Masukkan slide ke dalam PT Link Dako Epitope

Retrieval: set up Preheat 65°C, Running time

98°C selama 15 menit.

± 1 jam

5. Pap Pen. Segera masukkan dalam Tris Buffered

Saline (TBS) pH 7,4

5 menit

6. Blocking dengan peroxidase block 5-10 menit

7. Cuci dalam Tris Buffered Saline (TBS) pH 7,4 5 menit

8. Blocking dengan Normal horse Serum (NHS) 3% 15 menit

9. Cuci dalam Tris Buffered Saline (TBS) pH 7,4 5 menit

10. Inkubasi dengan Antibodi PPARγ dengan 1 jam

pengenceran 1:40

11. Cuci dalam Tris Buffered Saline (TBS) pH

7,4/Tween 20

5 menit

12. Dako Real Envision Rabbit/Mouse 30 menit

13. Cuci dalam Tris Buffered Saline (TBS) pH

7,4/Tween 20

5-10 menit

14. DAB+Substrat Chromogen solution dengan

pengenceran 20 µL DAB : 1000 µL substrat

(tahan 5 hari di suhu 2-8°C setelah di-mix)

5 menit

15. Cuci dengan air mengalir 10 menit

16. Counterstain dengan Hematoxylin 3 menit

17. Cuci dengan air mengalir 5 menit

18. Lithium carbonat (5% dlm aqua) 2 menit

19. Cuci dengan air mengalir 5 menit

20. Dehidrasi (Alk 80%, Alk 96%, Alk Abs) @5 menit

21. Clearing (Xylol 1, Xylol 2, Xylol 3) @5 menit

22. Mounting + cover glass

3.9 Kerangka Kerja

KARSINOMA NASOFARING

IMMUNOHISTOKIMIA PPAR-γ

Gambar 2.5 Kerangka kerja

3.10 Cara Pengumpulan Data

Data diambil dari hasil pemeriksaan di Departemen THT-KL

FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan dan pemeriksaan

histopatologi dan imunohistokimia di Departemen Patologi Anatomi

FK USU.

3.11 Cara Analisis Data

Data yang telah terkumpul dideskripsikan untuk menjelaskan

distribusi frekuensi umur, jenis kelamin dan tipe histopatologi pada

KNF. Untuk menilai kebermaknaan antara variabel yang diteliti,

maka dilakukan uji chi square. Keseluruhan data dipresentasikan

dalam bentuk tabel dan grafik.

NEGATIF 0 -3

POSITIF/OVEREKSPRESI 4 - 9

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel

penelitian berasal dari jaringan nasofaring serta dilakukan pemeriksaan

histopatologi dan immunohistokimia PPARγ pada Departemen Patologi

Anatomi FK USU. Data penelitian ini merupakan seluruh kasus karsinoma

nasofaring yang memenuhi kriteria populasi.

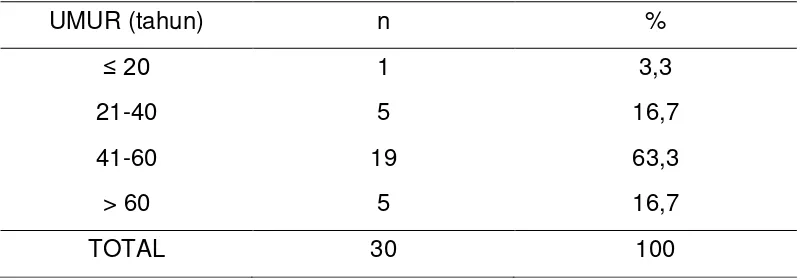

4.1. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Umur

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi karsinoma nasofaring berdasarkan umur

UMUR (tahun) n %

≤ 20 1 3,3

21-40 5 16,7

41-60 19 63,3

> 60 5 16,7

TOTAL 30 100

Pada tabel di atas dapat dilihat proporsi tertinggi pada kelompok umur

41-60 tahun yaitu 19 orang (63,3%), sedangkan yang terendah pada

kelompok umur ≤ 20 tahun yaitu 1 orang (3.3%). Umur termuda adalah 16

tahun dan tertua berumur 71 tahun dengan rerata umur 48.3 tahun.

27

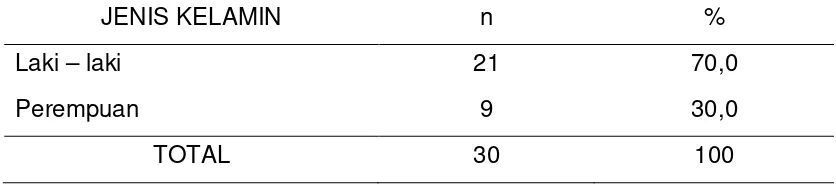

4.2. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi karsinoma nasofaring berdasarkan jenis

kelamin

Berdasarkan tabel di atas diketahui proporsi penderita karsinoma

nasofaring terbanyak pada jenis kelamin laki-laki yaitu 21 orang (70,0%)

sedang jenis kelamin perempuan 9 orang (30,0%).

4.3. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Tipe Histopatologi

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi karsinoma nasofaring berdasarkan tipe

histopatologi

KARAKTERISTIK HISTOPATOLOGI n %

Keratinizing squamous cell carcinoma

Non keratinizing squamous cell carcinoma

Undifferentiated carcinoma

Berdasarkan tabel di atas diketahui proporsi tipe histopatologi

penderita karsinoma nasofaring terbanyak adalah tipe non keratinizing

squamous cell carcinoma yaitu sebanyak 16 jaringan karsinoma

nasofaring (53,3%) dan kelompok terendah adalah tipe keratinizing

JENIS KELAMIN n %

Laki – laki 21 70,0

Perempuan 9 30,0

TOTAL 30 100

squamous cell carcinoma yaitu sebanyak 1 jaringan karsinoma nasofaring

(3,3%).

4.4. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Tipe Histopatologi Karsinoma Nasofaring

Tabel 4.4. Distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan tipe

histopatologi karsinoma nasofaring.

TIPE HISTOPATOLOGI

EKSPRESI PPARγ

Negatif Overekspresi

n % n %

Keratinizing squamous cell carcinoma 0 0,0 1 5,9

Non keratinizing squamous cell carcinoma 6 46,2 10 58,8

Undifferentiated carcinoma 7 53,8 6 35,3

TOTAL 13 100,0 17 100,0

Proporsi overekspresi PPARγ paling banyak dijumpai pada tipe

histopatologi non keratinizing squamous cell carcinoma sebanyak 10

jaringan karsinoma nasofaring (58,8%), diikuti tipe histopatologi

differentiated carcinoma sebanyak 6 jaringan karsinoma nasofaring

(35,3%), dengan uji Chi-Square untuk menguji hubungan antara tipe

histopatologi dengan ekspresi PPARγ didapatkan nilai p=0,456.

p=0,456

4.5. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Tumor Primer (T) Karsinoma Nasofaring.

Tabel 4.5. Distribusi ekspresi PPARγ berdasarkan frekuensi tumor

primer (T) karsinoma nasofaring.

UKURAN TUMOR PRIMER (T)

EKSPRESI PPARγ

Negatif Overekspresi

n % n %

1

2

3

4

3 23,1 4 23,5

4 30,8 1 5,9

1 7,7 6 35,3

5 38,5 6 35,3

TOTAL 13 100,0 17 100,0

P=0,160

Proporsi overekspresi PPARγ paling banyak ditemukan pada

karsinoma nasofaring dengan ukuran tumor primer T3 dan T4 yaitu

masing-masing sebanyak 6 jaringan karsinoma nasofaring (35,3%), dan

terendah ditemukan pada ukuran tumor primer T2 yaitu sebanyak 1

jaringan karsinoma nasofaring (5,9%), dengan uji Chi-Square untuk

menguji hubungan antara tumor primer dengan ekspresi PPARγ

didapatkan nilai p=0,160.

4.6. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Metastasis Kelenjar Getah Bening (N) Karsinoma Nasofaring.

Tabel 4.6. Distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan metastasis

kelenjar getah bening (N) karsinoma nasofaring.

KELENJAR GETAH BENING (N)

EKSPRESI PPARγ

Negatif Overekspresi

n % n %

0

1

2

3

1 7,7 0 0,0

4 30,8 4 23,5

6 46,2 2 11,8

2 15,4 11 64,7

TOTAL 13 100,0 17 100,0

P=0,031

Penelitian ini menunjukkan proporsi overekspresi PPARγ paling banyak ditemukan pada ukuran kelenjar getah bening N3 yaitu sebanyak

11 jaringan karsinoma nasofaring (64,7%) dan terendah ditemukan pada

ukuran kelenjar getah bening N0 yaitu sebanyak 0 jaringan karsinoma

nasofaring (0,0%), dengan uji Chi-Square untuk menguji hubungan antara

kelenjar getah bening karsinoma nasofaring dengan ekspresi PPARγ

didapatkan nilai p=0,031.

4.7. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Stadium Klinis Karsinoma Nasofaring.

Tabel 4.7. Distribusi frekuensi ekspresi PPARγ berdasarkan stadium

klinis karsinoma nasofaring.

STADIUM KLINIS

EKSPRESI PPARγ

Negatif Overekspresi

n % n %

I

II

III

IV

0 0,0 0 0,0

3 23,1 0 0,0

4 30,8 2 11,8

6 46,2 15 88,2

TOTAL 13 100,0 17 100,0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi overekspresi PPARγ paling banyak ditemukan pada stadium 4 yaitu sebanyak 15 jaringan karsinoma nasofaring (88,2%), dan terendah ditemukan pada

stadium 1 yaitu sebanyak 0 jaringan karsinoma nasofaring (0,0%). Dari uji

dengan uji Chi-Square untuk menguji hubungan antara stadium klinis

karsinoma nasofaring dengan ekspresi PPARγ didapatkan nilai p=0,028.

P=0,028

BAB 5

PEMBAHASAN

Telah dilakukan penelitian histopatologi dan imunohistokimia PPARγ terhadap penderita karsinoma nasofaring di RSUP H. Adam Malik Medan mulai Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dengan sampel

merupakan penderita yang berobat periode Januari 2011 sampai dengan

April 2012 yaitu sebanyak 30 sampel dan akan dijabarkan seperti

dibawah ini.

5.1. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Umur

Pada penelitian ini ditemukan distribusi frekuensi tertinggi

pada kelompok umur 41-60 tahun (63,3%), sedangkan yang

terendah pada kelompok umur ≤ 20 tahun (3.3%). Umur termuda

adalah 16 tahun dan tertua berumur 71 tahun dengan rerata umur

48.3 tahun.

Kelompok umur 41-60 tahun merupakan kelompok umur

yang memiliki angka kejadian penderita karsinoma nasofaring

yang cukup tinggi, hal ini terlihat pada beberapa penelitian lain di

Indonesia seperti yang didapat oleh Puspitasari (2011) di RSUP H.

Adam Malik Medan periode 2006-2010 dengan kelompok umur

terbanyak pada usia 51-60 tahun sebanyak 89 kasus (26,5%) dari

335 kasus. Penelitian lain yang dilakukan di luar negeri menjumpai

hal yang sama, menurut National Cancer Registry (2003) mencatat

kasus penderita kanker nasofaring tertinggi ditemukan pada

kelompok dari usia 40-49 sebesar 347 (36,3%) kasus dari 1.125

Demikian juga dengan Pua et al. (2008) di Malaysia

mendapatkan presentase tertinggi pada kelompok umur 51-60

tahun sebesar 12 penderita (28%) dari 225 kasus. kasus.

Hal ini disebabkan karena sistem mekanisme perbaikan

DNA yang mengalami mutasi (DNA repair) sudah kurang berfungsi

dengan baik dan penurunan daya tahan tubuh pada usia lebih dari

40 tahun. Mekanisme perbaikan DNA dibutuhkan guna

memperbaiki rangkaian asam amino pada kode genetik DNA yang

mengalami mutasi. Jika mekanisme perbaikan DNA ini mengalami

kegagalan dalam menjalankan fungsinya maka mutasi gen DNA

yang sudah terjadi akan menyebabkan pertumbuhan sel tidak

terkendali (Soehartono et al. 2007)

5.2. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini menemukan bahwa jenis kelamin penderita

karsinoma nasofaring terbanyak adalah laki-laki sebanyak 21

orang (70,0%) dengan perbandingan laki-laki dengan perempuan

adalah 2.7:1.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu

Puspitasari (2011) di RSUP H. Adam Malik Medan mendapatkan

perbandingan laki-laki dengan perempuan 2.7:1. Penelitian lain

juga mendapatkan hasil yang sama seperti Anusha et al. (2012)

yaitu ditemukannya penderita karsinoma nasofaring terbanyak

adalah pada laki-laki dengan rata-rata 70%. Menurut National

Cancer Registry (2003), karsinoma nasofaring yang paling umum

adalah pada

Hampir semua penelitian penderita KNF lebih banyak

dijumpai pada laki-laki dibandingkan pada perempuan diduga ada

hubungan dengan kebiasaan hidup dan pekerjaan dimana laki-laki

lebih sering terpapar dengan karsinogen penyebab KNF seperti

paparan uap, asap debu dan gas kimia, paparan formaldehid di

tempat kerja dapat meningkatkan risiko KNF (Chang & Adami,

2006). Selain itu, mengkonsumsi minuman beralkohol dan laki-laki sebesar 70,8% di Cina.

merokok juga dapat meningkatkan risiko terkena KNF (Yunardi,

2010 Ellen T. Chang et al 2006).

5.3. Distribusi Frekuensi Karsinoma Nasofaring Berdasarkan Tipe Histopatologi

Penelitian ini menemukan tipe histopatologi penderita

karsinoma nasofaring terbanyak adalah tipe non keratinizing

squamous cell carcinoma sebanyak 16 jaringan karsinoma

nasofaring (53,3%) dan tipe histopatologi terendah adalah tipe

keratinizing squamous cell carcinoma yaitu sebanyak 1 jaringan

karsinoma nasofaring. (3,3%).

Hal ini senada dengan yang di laporkan oleh Cao et al

(2006) yaitu 97,6% dari 1.142 kasus KNF di Guangdong

merupakan tipe non keratinizing squamous cell carcinoma, 1,7%

tipe undifferentiated carcinoma dan 0,5% merupakan tipe

keratinizing squamous cell carcinoma. (Wei et al. 2011).

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang mendapatkan jenis

histopatologi terbanyak di Singapore oleh Charles Gullo et al (2008) yang menemukan tipe terbanyak adalah undifferentiated carcinoma dengan nilai rata-rata WHO tipe 3 (55%) diikuti dengan

tipe keratinizing squamous cell carcinoma WHO tipe 1 (25%) dan

tipe non keratinizing squamous cell carcinoma sebesar WHO tipe

2. (20%).

Karsinoma nasofaring tipe non keratinizing squamous cell

carcinoma dan undifferentiated carcinoma paling banyak dijumpai

di daerah endemik KNF, seperti di Cina Selatan, Asia Tenggara

dan Mediterania. (Abdullah et al 2011)

5.4. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Tipe Berdasarkan Histopatologi Karsinoma Nasofaring

Pada penelitian ini kami temukan nilai overekspresi PPARγ paling banyak dijumpai pada tipe histopatologi non keratinizing

squamous cell carcinoma sebanyak 10 jaringan karsinoma

nasofaring (58,8%) diikuti tipe histopatologi undifferentiated

carcinoma sebanyak 6 jaringan karsinoma nasofaring (35,3%). Jika dilihat dari distribusi overekspresi PPARγ berdasarkan tipe histopatologi dapat kita temukan overekspresi PPARγ banyak dijumpai pada tipe histopatologi yang berkaitan dengan inflamasi,

namun dengan uji Chi-Square menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara ekspresi PPARγ dengan tipe histopatologi karsinoma nasofaring (p=0,456).

5.5. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Ukuran Tumor Primer (T) Karsinoma Nasofaring

PPARγ ini ditemukan dapat terekspresi dalam beberapa jenis tumor, sehingga menimbulkan dugaan bahwa PPARγ memiliki peranan didalam diferensiasi garis sel kanker dan dalam

regulasi siklus sel. Pada karsinoma sel skuamous kepala dan leher terlihat adanya overekspresi pada PPARγ.

Overekspresi PPARγ paling banyak ditemukan pada karsinoma nasofaring dengan ukuran tumor primer T4 yaitu

sebanyak 6 jaringan karsinoma nasofaring (35,3%) dan terendah

ditemukan pada ukuran tumor primer T2 yaitu sebanyak 1 jaringan

karsinoma nasofaring (5,9%) dengan nilai p=0,160.

Apabila kita melihat pembahasan diatas maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat tumor dengan PPARγ.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

Mukunyadzi et al (2003) pada penderita karsinoma duktus saliva

yang menemukan bahwa tingkat ekspresi PPARγ dijumpai pada

semua tingkatan ukuran tumor primer namun tidak menemukan

hubungan yang signifikan antara ekspresi PPARγ dengan

kelompok ukuran tumor primer. Ekspresi PPARγ pada karsinoma

duktus saliva timbul dari reseptor androgen yang merupakan salah

satu dari hormone nuclear reseptor.

Galusca et al (2004) pada karsinoma tiroid papilari dimana

mereka menemukan peningkatan level PPARγ sejalan dengan

peningkatan ukuran tumor primer tetapi tidak menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan antara level PPARγ dengan kelompok

ukuran tumor primer.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Lacroix et al (2004)

pada penelitian terhadap karsinoma tiroid folikular dimana tidak

ada hubungan yang signifikan antara peningkatan ekspresi PPARγ

dengan kelompok ukuran tumor primer.

5.6. Distribusi Frekuensi Ekspresi PPARγ Berdasarkan Ukuran Kelenjar Getah Bening (N) Karsinoma Nasofaring

Pada penelitian ini kami lakukan uji Chi-Square untuk

menguji hubungan antara kelenjar getah bening karsinoma

nasofaring dengan ekspresi PPARγ didapatkan nilai p=0,031. Kami

menemukan overekspresi PPARγ paling banyak dijumpai pada

kelompok ukuran kelenjar getah bening N3 yaitu sebanyak 11

jaringan karsinoma nasofaring (64,7%) dan N2 sebanyak 2

(11,8%), sedangkan pada kelompok ukuran kelenjar getah bening

N1 sebanyak 4 (23,5%). dan N0 sebanyak 0 jaringan karsinoma

nasofaring (0,0%).

Jika kita melihat tabel distribusi frekuensi ukuran kelenjar getah bening karsinoma nasofaring berdasarkan ekspresi PPARγ, dapat kita simpulkan bahwa ditemukan hubungan yang signifikan